人教版地理必修一第六章第三节《防灾减灾》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版地理必修一第六章第三节《防灾减灾》教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版地理必修一第六章第三节《防灾减灾》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴学生能够准确阐述防灾减灾的主要手段,包括工程性措施和非工程性措施,并举例说明其在实际中的应用。

⑵清晰掌握地震、洪水等常见自然灾害发生时自救与互救的基本方法和技能。

2.思想方法目标

⑴通过案例分析和小组讨论,培养学生运用综合思维分析问题的能力,学会从多个角度思考防灾减灾的策略。

⑵引导学生通过对比不同防灾减灾手段的优缺点,掌握比较分析的方法。

3.素养成长目标(核心素养)

人地协调观:让学生深刻认识到人类活动与自然灾害的相互关系,理解防灾减灾对于实现人地协调发展的重要意义。

综合思维:培养学生综合考虑自然地理环境和人文地理要素,分析防灾减灾措施的合理性和有效性。

地理实践力:通过模拟演练和实际操作,提升学生在面对自然灾害时的应急反应能力和实践操作能力。

区域认知:了解不同区域由于自然环境和社会经济条件的差异,所面临的主要自然灾害及相应的防灾减灾措施也有所不同。

二、课标教材

1.课程标准

运用资料,说明常见自然灾害的成因,了解避灾、防灾的措施。

2.教材分析

本节课选自人教版 2019 年版高一地理必修课教材一第六章第三节。教材主要介绍了防灾减灾的手段以及自救与互救的方法。通过对防灾减灾手段的学习,学生可以了解人类如何通过工程性和非工程性措施来预防和减轻自然灾害的影响。自救与互救内容则直接关系到学生在面对灾害时的自我保护能力。教材内容紧密联系实际,对于培养学生的地理实践能力和社会责任感具有重要意义。

3.教学重难点

⑴教学重点

①掌握防灾减灾的工程性措施和非工程性措施。

②学会地震、洪水等常见自然灾害发生时的自救与互救方法。

⑵教学难点

①理解不同防灾减灾手段在不同灾害场景中的综合应用。

②如何在实际演练中让学生切实掌握自救与互救技能,并在面对真实灾害时能够冷静、正确地运用。 三、学情分析

高一学生已经具备了一定的地理基础知识,对自然现象有较强的好奇心和求知欲。他们在日常生活中通过各种媒体对自然灾害有一定的了解,但对于防灾减灾的专业知识和实际操作技能还比较欠缺。同时,高一学生正处于思维活跃期,具备一定的分析和归纳能力,但在综合运用知识解决实际问题方面还需要进一步培养。因此,在教学过程中要充分利用学生已有的知识和经验,结合生动的案例和实际演练,引导学生积极参与课堂学习,提高他们的学习兴趣和学习效果。

四、教学过程设计

(一)情景引入(3 分钟)

教师活动

播放汶川地震的相关视频,展示地震发生时的震撼场景、造成的巨大破坏以及后续的救援工作。提问学生:

从视频中我们看到了地震带来的巨大灾难,那大家思考一下,我们人类可以采取哪些措施来减少这样的灾害损失呢?

学生活动

认真观看视频,被地震的惨烈场景所触动,积极思考教师提出的问题,部分学生可能会根据自己的了解,回答出一些诸如提前预警、建设坚固房屋等简单的措施。

设计意图

通过播放震撼的汶川地震视频,创设生动的教学情境,迅速吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣和探究欲望。同时,引导学生从熟悉的灾害事件出发,思考防灾减灾的问题,为后续的教学内容做好铺垫。 (二)问题导学(5 分钟)

教师活动

展示与防灾减灾相关的问题:

防灾减灾的手段有哪些分类?

工程性措施和非工程性措施分别包括哪些具体内容?

在地震、洪水等灾害发生时,我们应该如何进行自救与互救?

将这些问题呈现给学生,让学生带着问题阅读教材相关内容。

学生活动

阅读教材,在教材中寻找问题的答案,对防灾减灾的手段和自救互救方法有一个初步的认识。对于一些不太理解的问题,做好标记,准备在后续的学习中进一步探讨。

设计意图

以问题为导向,引导学生自主阅读教材,培养学生的自主学习能力和信息获取能力。让学生在阅读过程中明确学习目标,有针对性地进行学习,提高学习效率。

(三)新知探究(一):防灾减灾手段(10 分钟)

教师活动

结合教材内容,详细讲解防灾减灾的手段,分为工程性措施和非工程性措施。通过图片、案例等方式,介绍工程性措施,如修建水库、堤坝等水利工程来防洪,建设抗震建筑来抵御地震等;对于非工程性措施,举例说明建立灾害监测预警系统、制定应急预案、开展防灾减灾教育等的重要性。在讲解过程中,适时提问学生,让学生举例说明自己身边存在的防灾减灾工程性或非工程性措施。

学生活动

认真聆听教师的讲解,观看相关图片和案例,积极思考并回答教师提出的问题。根据自己的生活经验,举例说出如学校进行的地震应急演练属于非工程性措施,城市中的防洪排涝管道属于工程性措施等。

设计意图

通过教师的详细讲解和丰富的案例展示,让学生系统地掌握防灾减灾的手段。提问学生身边的案例,能够让学生将所学知识与实际生活紧密联系起来,加深对知识的理解和记忆,同时也培养了学生观察生活、运用知识的能力。

(四)深度学习(一):案例分析(8 分钟)

教师活动

展示日本在防灾减灾方面的成功案例,从工程性措施,如日本的建筑普遍采用抗震设计,到非工程性措施,如完善的地震预警系统、全民的防灾减灾教育等方面进行详细介绍。组织学生分组讨论:“日本的这些防灾减灾措施对我们有哪些启示?在我们所在的地区,可以借鉴哪些措施来提高防灾减灾能力?”

学生活动

学生分成小组进行讨论,分析日本防灾减灾措施的优点和可借鉴之处。各小组代表发言,阐述本小组的观点,如可以借鉴日本加强对建筑抗震标准的严格执行,在学校和社区开展更多的防灾减灾知识培训等。 设计意图

通过对日本防灾减灾案例的深度学习和小组讨论,培养学生的综合思维能力和团队协作能力。让学生在分析案例的过程中,学会从不同角度思考问题,将所学的防灾减灾知识进行综合运用,并结合本地实际情况,提出切实可行的建议,提高学生解决实际问题的能力。

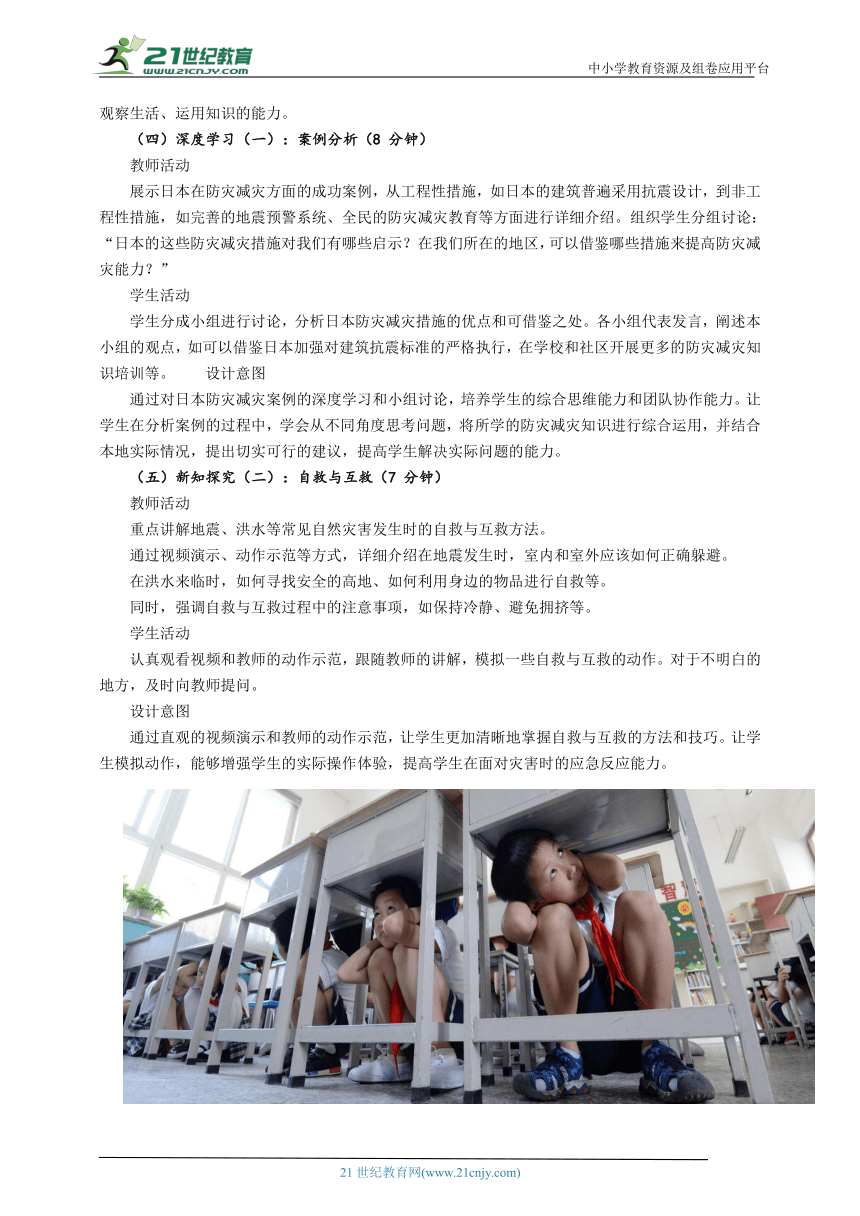

(五)新知探究(二):自救与互救(7 分钟)

教师活动

重点讲解地震、洪水等常见自然灾害发生时的自救与互救方法。

通过视频演示、动作示范等方式,详细介绍在地震发生时,室内和室外应该如何正确躲避。

在洪水来临时,如何寻找安全的高地、如何利用身边的物品进行自救等。

同时,强调自救与互救过程中的注意事项,如保持冷静、避免拥挤等。

学生活动

认真观看视频和教师的动作示范,跟随教师的讲解,模拟一些自救与互救的动作。对于不明白的地方,及时向教师提问。

设计意图

通过直观的视频演示和教师的动作示范,让学生更加清晰地掌握自救与互救的方法和技巧。让学生模拟动作,能够增强学生的实际操作体验,提高学生在面对灾害时的应急反应能力。

(六)当堂应用(3 分钟)

教师活动

阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 我国泥石流、地震带和火山的分布(部分)。

材料二 泥石流是指山区沟谷中由暴雨、冰雪融水等激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流。华北山地、黄土高原、川滇山地和青藏高原东南部山地,是我国泥石流的主要发育地区。

材料三 泥石流示意图及泥石流逃生示意图。

(1)横断山区是我国泥石流多发区,分析该地区泥石流多发的自然原因。(地势陡峭,山高沟深,地形坡度大,有利于流水汇集;有大量的石块、泥沙和松软土壤;多暴雨或冰雪融水)

(2)当泥石流发生时,处在沟谷中的游客应该如何正确逃生? (快速向大致与沟谷走向垂直的高处逃生。)

(3)由于横断山区地质灾害密集,在进行大型工程建设时应该注意哪些问题?(应避开地震、滑坡、泥石流等地质灾害多发区,选择在地质条件稳定的地区进行建设。)

(七)归纳总结(2 分钟)

教师活动

引导学生回顾本节课所学的主要内容,包括防灾减灾的手段(工程性措施和非工程性措施)以及常见自然灾害的自救与互救方法。强调防灾减灾对于保护生命财产安全、实现人地协调发展的重要意义。

学生活动

跟随教师的引导,一起回顾本节课的重点知识,进一步加深对知识的理解和记忆。

设计意图

通过归纳总结,帮助学生梳理知识体系,形成完整的知识框架,强化学生对重点知识的记忆,提高学生的知识归纳能力。

(八)拓展提升(2 分钟)

教师活动

布置课后拓展任务:“请同学们课后调查自己所在社区或村庄存在的自然灾害隐患,并提出相应的防灾减灾建议,下节课进行分享。” 鼓励学生积极参与社会实践,将所学知识运用到实际生活中。

学生活动

认真记录教师布置的拓展任务,明确自己需要完成的调查内容和任务要求,准备在课后积极开展调查活动。

设计意图

通过拓展提升环节,将课堂学习延伸到课外,培养学生的地理实践力和社会责任感。让学生通过实际调查,进一步了解身边的地理环境,提高学生运用所学知识解决实际问题的能力,同时也增强学生对防灾减灾工作的关注和参与意识。

五、教学板书设计

防灾减灾

一、防灾减灾手段

1. 工程性措施:修建水库、堤坝、抗震建筑等

2. 非工程性措施:监测预警系统、应急预案、教育等

二、自救与互救

1. 地震:室内躲在坚固家具下等;室外远离建筑物等

2. 洪水:寻找高地、利用漂浮物等

六、分层作业设计

1.基础作业

⑴列举三种常见的防灾减灾工程性措施和三种非工程性措施。

⑵简述在地震发生时,如果身处商场,应该如何进行自救。

2.提升作业

设计一份家庭地震应急包的清单,并说明每个物品的用途。

3.拓展作业

⑴查阅资料,了解日本在应对某种自然灾害方面的先进经验,并撰写一篇 500 字左右的报告。 ⑵组织一次家庭或社区的防灾减灾演练,记录演练过程和存在的问题,并提出改进措施。

七、教学反思

在本节课的教学过程中,通过创设生动的情景引入,能够有效激发学生的学习兴趣和探究欲望。以问题导学的方式引导学生自主阅读教材,培养了学生的自主学习能力。在新知探究环节,通过详细讲解、案例分析、视频演示和动作示范等多种教学方法,让学生较好地掌握了防灾减灾的手段和自救与互救的方法。小组讨论和当堂应用环节,促进了学生之间的交流与合作,提高了学生的知识应用能力和应变能力。

然而,教学过程中也存在一些不足之处。例如,在小组讨论环节,部分学生参与度不够高,可能是由于小组分工不够明确或者讨论问题的引导不够清晰。在模拟演练环节,虽然学生有一定的参与热情,但由于时间有限,部分学生可能没有充分掌握自救与互救的动作要领。

针对这些问题,在今后的教学中,要更加注重小组讨论的组织和引导,明确小组分工,让每个学生都能积极参与到讨论中来。在模拟演练环节,可以适当增加演练时间,或者在课后组织学生进行更多的实践活动,以确保学生能够切实掌握自救与互救技能。同时,要进一步丰富教学资源,引入更多实际案例和数据,让教学内容更加贴近学生的生活实际,提高学生的学习效果。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人教版地理必修一第六章第三节《防灾减灾》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴学生能够准确阐述防灾减灾的主要手段,包括工程性措施和非工程性措施,并举例说明其在实际中的应用。

⑵清晰掌握地震、洪水等常见自然灾害发生时自救与互救的基本方法和技能。

2.思想方法目标

⑴通过案例分析和小组讨论,培养学生运用综合思维分析问题的能力,学会从多个角度思考防灾减灾的策略。

⑵引导学生通过对比不同防灾减灾手段的优缺点,掌握比较分析的方法。

3.素养成长目标(核心素养)

人地协调观:让学生深刻认识到人类活动与自然灾害的相互关系,理解防灾减灾对于实现人地协调发展的重要意义。

综合思维:培养学生综合考虑自然地理环境和人文地理要素,分析防灾减灾措施的合理性和有效性。

地理实践力:通过模拟演练和实际操作,提升学生在面对自然灾害时的应急反应能力和实践操作能力。

区域认知:了解不同区域由于自然环境和社会经济条件的差异,所面临的主要自然灾害及相应的防灾减灾措施也有所不同。

二、课标教材

1.课程标准

运用资料,说明常见自然灾害的成因,了解避灾、防灾的措施。

2.教材分析

本节课选自人教版 2019 年版高一地理必修课教材一第六章第三节。教材主要介绍了防灾减灾的手段以及自救与互救的方法。通过对防灾减灾手段的学习,学生可以了解人类如何通过工程性和非工程性措施来预防和减轻自然灾害的影响。自救与互救内容则直接关系到学生在面对灾害时的自我保护能力。教材内容紧密联系实际,对于培养学生的地理实践能力和社会责任感具有重要意义。

3.教学重难点

⑴教学重点

①掌握防灾减灾的工程性措施和非工程性措施。

②学会地震、洪水等常见自然灾害发生时的自救与互救方法。

⑵教学难点

①理解不同防灾减灾手段在不同灾害场景中的综合应用。

②如何在实际演练中让学生切实掌握自救与互救技能,并在面对真实灾害时能够冷静、正确地运用。 三、学情分析

高一学生已经具备了一定的地理基础知识,对自然现象有较强的好奇心和求知欲。他们在日常生活中通过各种媒体对自然灾害有一定的了解,但对于防灾减灾的专业知识和实际操作技能还比较欠缺。同时,高一学生正处于思维活跃期,具备一定的分析和归纳能力,但在综合运用知识解决实际问题方面还需要进一步培养。因此,在教学过程中要充分利用学生已有的知识和经验,结合生动的案例和实际演练,引导学生积极参与课堂学习,提高他们的学习兴趣和学习效果。

四、教学过程设计

(一)情景引入(3 分钟)

教师活动

播放汶川地震的相关视频,展示地震发生时的震撼场景、造成的巨大破坏以及后续的救援工作。提问学生:

从视频中我们看到了地震带来的巨大灾难,那大家思考一下,我们人类可以采取哪些措施来减少这样的灾害损失呢?

学生活动

认真观看视频,被地震的惨烈场景所触动,积极思考教师提出的问题,部分学生可能会根据自己的了解,回答出一些诸如提前预警、建设坚固房屋等简单的措施。

设计意图

通过播放震撼的汶川地震视频,创设生动的教学情境,迅速吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣和探究欲望。同时,引导学生从熟悉的灾害事件出发,思考防灾减灾的问题,为后续的教学内容做好铺垫。 (二)问题导学(5 分钟)

教师活动

展示与防灾减灾相关的问题:

防灾减灾的手段有哪些分类?

工程性措施和非工程性措施分别包括哪些具体内容?

在地震、洪水等灾害发生时,我们应该如何进行自救与互救?

将这些问题呈现给学生,让学生带着问题阅读教材相关内容。

学生活动

阅读教材,在教材中寻找问题的答案,对防灾减灾的手段和自救互救方法有一个初步的认识。对于一些不太理解的问题,做好标记,准备在后续的学习中进一步探讨。

设计意图

以问题为导向,引导学生自主阅读教材,培养学生的自主学习能力和信息获取能力。让学生在阅读过程中明确学习目标,有针对性地进行学习,提高学习效率。

(三)新知探究(一):防灾减灾手段(10 分钟)

教师活动

结合教材内容,详细讲解防灾减灾的手段,分为工程性措施和非工程性措施。通过图片、案例等方式,介绍工程性措施,如修建水库、堤坝等水利工程来防洪,建设抗震建筑来抵御地震等;对于非工程性措施,举例说明建立灾害监测预警系统、制定应急预案、开展防灾减灾教育等的重要性。在讲解过程中,适时提问学生,让学生举例说明自己身边存在的防灾减灾工程性或非工程性措施。

学生活动

认真聆听教师的讲解,观看相关图片和案例,积极思考并回答教师提出的问题。根据自己的生活经验,举例说出如学校进行的地震应急演练属于非工程性措施,城市中的防洪排涝管道属于工程性措施等。

设计意图

通过教师的详细讲解和丰富的案例展示,让学生系统地掌握防灾减灾的手段。提问学生身边的案例,能够让学生将所学知识与实际生活紧密联系起来,加深对知识的理解和记忆,同时也培养了学生观察生活、运用知识的能力。

(四)深度学习(一):案例分析(8 分钟)

教师活动

展示日本在防灾减灾方面的成功案例,从工程性措施,如日本的建筑普遍采用抗震设计,到非工程性措施,如完善的地震预警系统、全民的防灾减灾教育等方面进行详细介绍。组织学生分组讨论:“日本的这些防灾减灾措施对我们有哪些启示?在我们所在的地区,可以借鉴哪些措施来提高防灾减灾能力?”

学生活动

学生分成小组进行讨论,分析日本防灾减灾措施的优点和可借鉴之处。各小组代表发言,阐述本小组的观点,如可以借鉴日本加强对建筑抗震标准的严格执行,在学校和社区开展更多的防灾减灾知识培训等。 设计意图

通过对日本防灾减灾案例的深度学习和小组讨论,培养学生的综合思维能力和团队协作能力。让学生在分析案例的过程中,学会从不同角度思考问题,将所学的防灾减灾知识进行综合运用,并结合本地实际情况,提出切实可行的建议,提高学生解决实际问题的能力。

(五)新知探究(二):自救与互救(7 分钟)

教师活动

重点讲解地震、洪水等常见自然灾害发生时的自救与互救方法。

通过视频演示、动作示范等方式,详细介绍在地震发生时,室内和室外应该如何正确躲避。

在洪水来临时,如何寻找安全的高地、如何利用身边的物品进行自救等。

同时,强调自救与互救过程中的注意事项,如保持冷静、避免拥挤等。

学生活动

认真观看视频和教师的动作示范,跟随教师的讲解,模拟一些自救与互救的动作。对于不明白的地方,及时向教师提问。

设计意图

通过直观的视频演示和教师的动作示范,让学生更加清晰地掌握自救与互救的方法和技巧。让学生模拟动作,能够增强学生的实际操作体验,提高学生在面对灾害时的应急反应能力。

(六)当堂应用(3 分钟)

教师活动

阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 我国泥石流、地震带和火山的分布(部分)。

材料二 泥石流是指山区沟谷中由暴雨、冰雪融水等激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流。华北山地、黄土高原、川滇山地和青藏高原东南部山地,是我国泥石流的主要发育地区。

材料三 泥石流示意图及泥石流逃生示意图。

(1)横断山区是我国泥石流多发区,分析该地区泥石流多发的自然原因。(地势陡峭,山高沟深,地形坡度大,有利于流水汇集;有大量的石块、泥沙和松软土壤;多暴雨或冰雪融水)

(2)当泥石流发生时,处在沟谷中的游客应该如何正确逃生? (快速向大致与沟谷走向垂直的高处逃生。)

(3)由于横断山区地质灾害密集,在进行大型工程建设时应该注意哪些问题?(应避开地震、滑坡、泥石流等地质灾害多发区,选择在地质条件稳定的地区进行建设。)

(七)归纳总结(2 分钟)

教师活动

引导学生回顾本节课所学的主要内容,包括防灾减灾的手段(工程性措施和非工程性措施)以及常见自然灾害的自救与互救方法。强调防灾减灾对于保护生命财产安全、实现人地协调发展的重要意义。

学生活动

跟随教师的引导,一起回顾本节课的重点知识,进一步加深对知识的理解和记忆。

设计意图

通过归纳总结,帮助学生梳理知识体系,形成完整的知识框架,强化学生对重点知识的记忆,提高学生的知识归纳能力。

(八)拓展提升(2 分钟)

教师活动

布置课后拓展任务:“请同学们课后调查自己所在社区或村庄存在的自然灾害隐患,并提出相应的防灾减灾建议,下节课进行分享。” 鼓励学生积极参与社会实践,将所学知识运用到实际生活中。

学生活动

认真记录教师布置的拓展任务,明确自己需要完成的调查内容和任务要求,准备在课后积极开展调查活动。

设计意图

通过拓展提升环节,将课堂学习延伸到课外,培养学生的地理实践力和社会责任感。让学生通过实际调查,进一步了解身边的地理环境,提高学生运用所学知识解决实际问题的能力,同时也增强学生对防灾减灾工作的关注和参与意识。

五、教学板书设计

防灾减灾

一、防灾减灾手段

1. 工程性措施:修建水库、堤坝、抗震建筑等

2. 非工程性措施:监测预警系统、应急预案、教育等

二、自救与互救

1. 地震:室内躲在坚固家具下等;室外远离建筑物等

2. 洪水:寻找高地、利用漂浮物等

六、分层作业设计

1.基础作业

⑴列举三种常见的防灾减灾工程性措施和三种非工程性措施。

⑵简述在地震发生时,如果身处商场,应该如何进行自救。

2.提升作业

设计一份家庭地震应急包的清单,并说明每个物品的用途。

3.拓展作业

⑴查阅资料,了解日本在应对某种自然灾害方面的先进经验,并撰写一篇 500 字左右的报告。 ⑵组织一次家庭或社区的防灾减灾演练,记录演练过程和存在的问题,并提出改进措施。

七、教学反思

在本节课的教学过程中,通过创设生动的情景引入,能够有效激发学生的学习兴趣和探究欲望。以问题导学的方式引导学生自主阅读教材,培养了学生的自主学习能力。在新知探究环节,通过详细讲解、案例分析、视频演示和动作示范等多种教学方法,让学生较好地掌握了防灾减灾的手段和自救与互救的方法。小组讨论和当堂应用环节,促进了学生之间的交流与合作,提高了学生的知识应用能力和应变能力。

然而,教学过程中也存在一些不足之处。例如,在小组讨论环节,部分学生参与度不够高,可能是由于小组分工不够明确或者讨论问题的引导不够清晰。在模拟演练环节,虽然学生有一定的参与热情,但由于时间有限,部分学生可能没有充分掌握自救与互救的动作要领。

针对这些问题,在今后的教学中,要更加注重小组讨论的组织和引导,明确小组分工,让每个学生都能积极参与到讨论中来。在模拟演练环节,可以适当增加演练时间,或者在课后组织学生进行更多的实践活动,以确保学生能够切实掌握自救与互救技能。同时,要进一步丰富教学资源,引入更多实际案例和数据,让教学内容更加贴近学生的生活实际,提高学生的学习效果。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里