统编版2024-2025学年语文六年级下册第5单元现代文阅读专项训练-(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版2024-2025学年语文六年级下册第5单元现代文阅读专项训练-(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 154.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-11 20:36:43 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文六年级下册统编版

阅读文段,完成练习。

正像数学家华(huá huà)罗庚说过的,科学的灵感,绝不是坐等可以等来的。在探寻真理的路上从来没有①ǒu rán的成功,抓住机遇、锲(qì qiè)而不舍的人才能靠近成功。只有像《两小儿(辩 辨 辫)日》中的两小儿那样细致观察,面对司空见(贯 惯)的②xiàn xiàng能够发出疑问并进行探究;像《学弈》中那个学有所成的学生那样专心(致至 志致 致志),面对③dān diào的练习不觉得无聊;像《表里的生物》中的孩子那样拥有一颗好奇心,不断观察④chǐ lún,探索声音的奥秘;像提出“大陆漂移说”的魏格纳那样不但善于见微知著,而且能够广阅文献,收集⑤zhèng jù,证实不可思(意 义 议)的发现;像主持修建了我国自主设计并建造的第一条铁路的詹天佑一样不怕困难、坚持不懈,才能最终在自己擅长的⑥lǐng yù有所建树。

1.给文段中的加点字和形近字选择正确的读音或字形,打“√”。

2.根据拼音依次写出正确的词语。

①( ) ②( ) ③( )

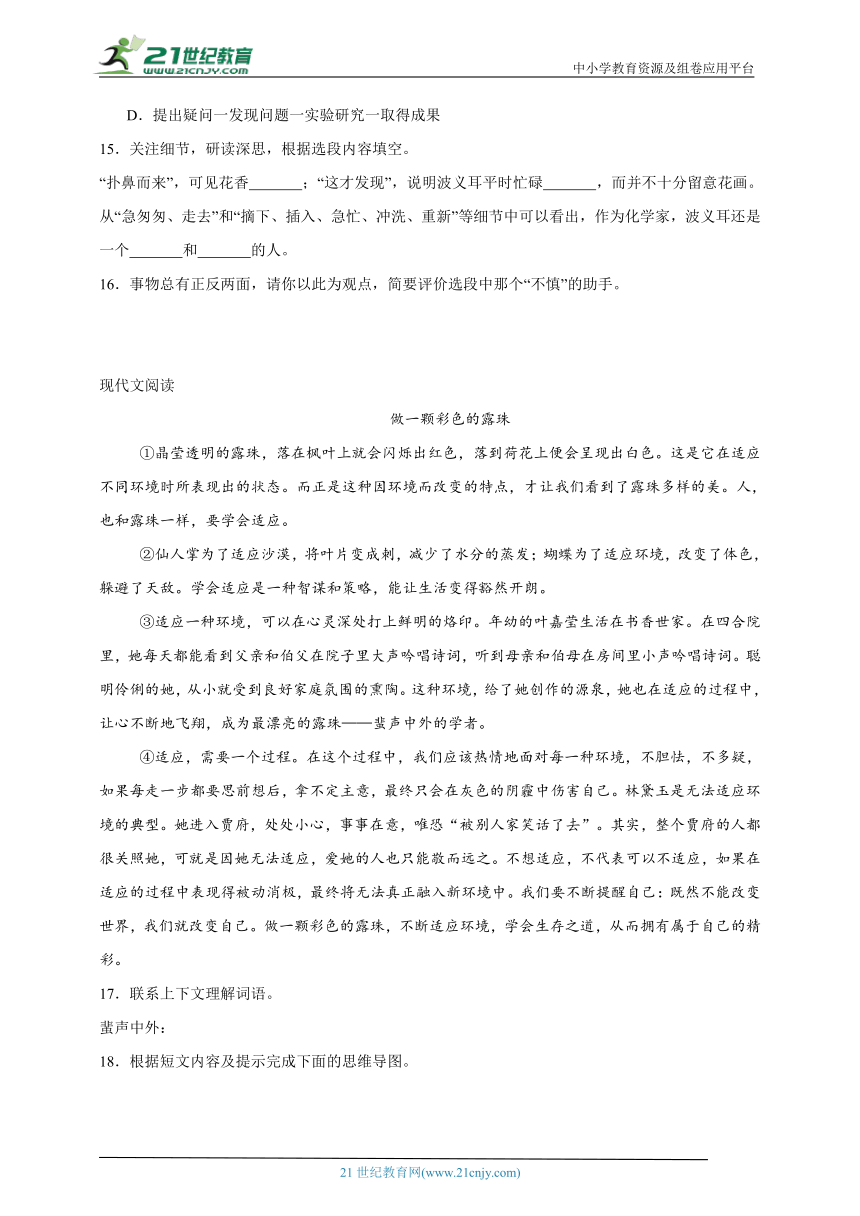

④( ) ⑤( ) ⑥( )

3.下列句子中加点的“著”与文段中画线词语中的“著”意思不同的一项是( )

A.李时珍是古代著名的药物学家。 B.这几个月他的工作成效卓著。

C.扬州以美丽的瘦西湖著称于世。 D.他不求名利,只想成为著书立说的学者。

4.对文段表达的观点概括最准确的一项是( )

A.见微知著、不怕困难的人才能靠近成功。 B.真理的出现从来不是偶然的。

C.抓住机遇、锲而不舍的人才能靠近成功。 D.科学的灵感绝不是等来的。

5.画线的句子引用了华罗庚的名言,这样表达的好处是( )(多选)

A.为观点提供有力论据。 B.增强文章的表现力。

C.增强说服力和感染力。 D.使文章表达多样化。

阅读课内文段,回答问题。

①我吓了一跳,蝎子是多么丑恶而恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物。我继续问:

②“为什么把那样可怕的东西放在这么好的表里?”

③父亲没有回答。我只想,大半因为它有好听的声音吧。但是一般的蝎子都没有这么好听的声音,也许这里边的蝎子与一般的不同。

④后来我见人就说:“我有蟋蟀在钵子里,蝈蝈在葫芦里,鸟儿在笼子里,父亲却有一个小蝎子在表里。”

⑤这样的话我不知说了多久,也不知道到什么时候才不说了。

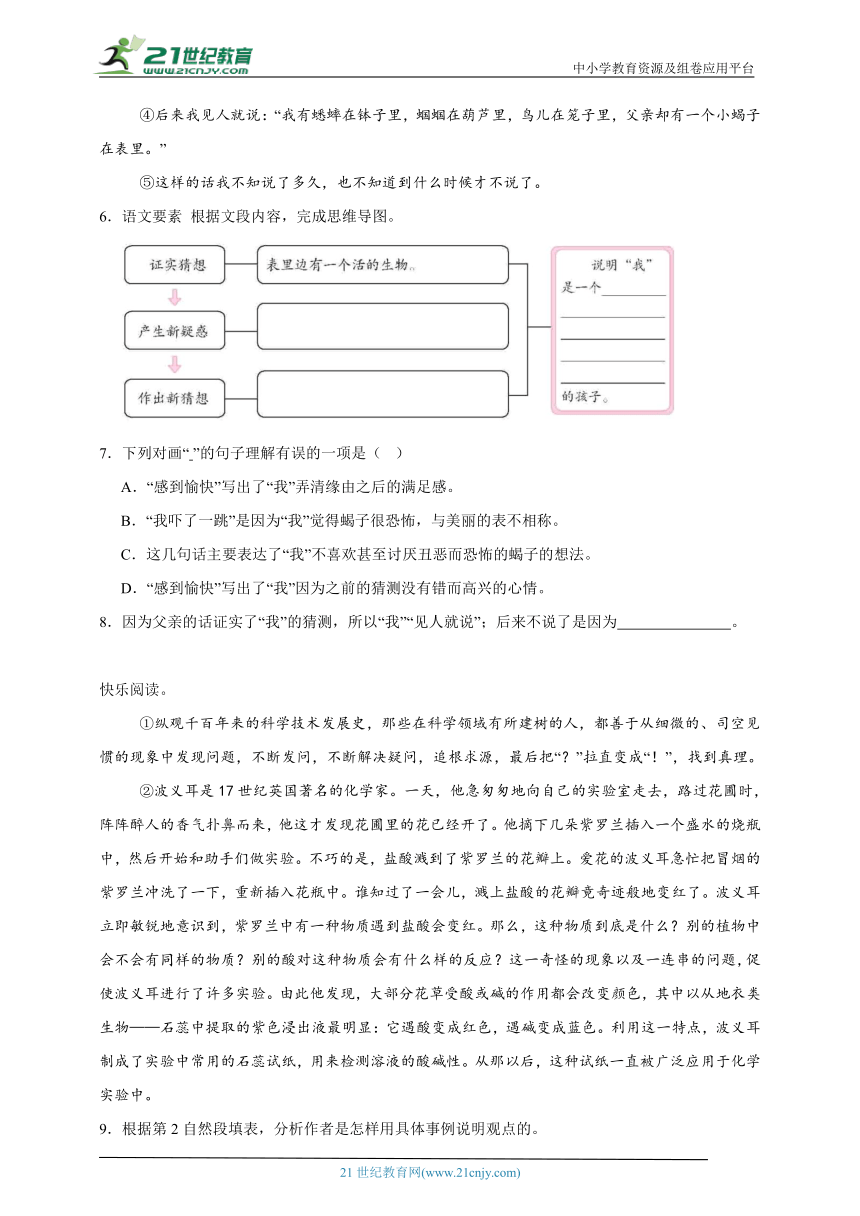

6.语文要素 根据文段内容,完成思维导图。

7.下列对画“ ”的句子理解有误的一项是( )

A.“感到愉快”写出了“我”弄清缘由之后的满足感。

B.“我吓了一跳”是因为“我”觉得蝎子很恐怖,与美丽的表不相称。

C.这几句话主要表达了“我”不喜欢甚至讨厌丑恶而恐怖的蝎子的想法。

D.“感到愉快”写出了“我”因为之前的猜测没有错而高兴的心情。

8.因为父亲的话证实了“我”的猜测,所以“我”“见人就说”;后来不说了是因为 。

快乐阅读。

①纵观千百年来的科学技术发展史,那些在科学领域有所建树的人,都善于从细微的、司空见惯的现象中发现问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。

②波义耳是17世纪英国著名的化学家。一天,他急匆匆地向自己的实验室走去,路过花圃时,阵阵醉人的香气扑鼻而来,他这才发现花圃里的花已经开了。他摘下几朵紫罗兰插入一个盛水的烧瓶中,然后开始和助手们做实验。不巧的是,盐酸溅到了紫罗兰的花瓣上。爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰冲洗了一下,重新插入花瓶中。谁知过了一会儿,溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了。波义耳立即敏锐地意识到,紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变红。那么,这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?这一奇怪的现象以及一连串的问题,促使波义耳进行了许多实验。由此他发现,大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,其中以从地衣类生物——石蕊中提取的紫色浸出液最明显:它遇酸变成红色,遇碱变成蓝色。利用这一特点,波义耳制成了实验中常用的石蕊试纸,用来检测溶液的酸碱性。从那以后,这种试纸一直被广泛应用于化学实验中。

9.根据第2自然段填表,分析作者是怎样用具体事例说明观点的。

人物 “?” 从“?”到“!”的过程 “!”

波义耳 紫罗兰中的什么物质遇到盐酸会变色等一系列问题

10.语文要素如果再给选文添加一个事例,下列两则材料更合适的是 。

材料一 阿基米德洗澡时发现澡盆中的水随着身体的浸入而不断溢出,这是为什么呢?其他物质浸入水中也会产生这样的现象吗?他经过反复的实验,终于发现了浮力定律。

材料二 莱特兄弟自幼爱好机械,向往飞上蓝天。他们学习前人的研究成果,研究鸟类飞翔的秘密,研制飞行器。经历了一次次的试飞,他们终于发明出了人类历史上第一架飞机。

课内阅读,回答问题。

《真理诞生于一百个问号之后》(节选)

波义耳是17世纪英国著名的化学家。一天,他急匆匆地向自己的实验室走去,路过花园时,阵阵醇人的香气扑鼻而来,他这才发现花园里的花已经开了。他摘下几朵紫罗兰插入一个含水的烧瓶中,然后开始和助手们做实验。不巧的是,一个助手不慎把一滴盐酸溅到了紫罗兰上,爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰冲洗了一下,重新插入花瓶中。谁知过了一会儿,溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了,波义耳立即敏感的意识到,紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变 红。那么,这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?这一奇怪的现象以及一连串的问题,促使波义耳进行了许多实验。由此他发现,大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,其中以石蕊地衣中提取的紫色浸液最明显:它遇酸变成红色,遇碱变成蓝色。利用这一特点,波义耳制成了实验中常用的酸碱试纸——石蕊试纸。从那以后,这种试纸一直被广泛应用于化学实验中。

11.选段中提到的植物名称,除紫罗兰外,还有( )。

A.花□ B.花溶 C.花草 D.石蕊地衣

12.下列说法中( ),作为选段的主要内容最合适。

A.助手的不甚 B.花法的奇迹 C.试纸的发明 D.反复的试验

13.选段主要运用了( )的方法来说明观点。

A.举例子 B.列数据 C.作比较 D.设问

14.下列选项中波义耳探寻其理的过程正确的是( )。

A.发现问题一实验研究一取得成果—提出疑问

B.发现问题一实验研究—提出疑问一取得成果

C.发现问题一提出疑问一实验研究一取得成果

D.提出疑问一发现问题一实验研究一取得成果

15.关注细节,研读深思,根据选段内容填空。

“扑鼻而来”,可见花香 ;“这才发现”,说明波义耳平时忙碌 ,而并不十分留意花画。从“急匆匆、走去”和“摘下、插入、急忙、冲洗、重新”等细节中可以看出,作为化学家,波义耳还是一个 和 的人。

16.事物总有正反两面,请你以此为观点,简要评价选段中那个“不慎”的助手。

现代文阅读

做一颗彩色的露珠

①晶莹透明的露珠,落在枫叶上就会闪烁出红色,落到荷花上便会呈现出白色。这是它在适应不同环境时所表现出的状态。而正是这种因环境而改变的特点,才让我们看到了露珠多样的美。人,也和露珠一样,要学会适应。

②仙人掌为了适应沙漠,将叶片变成刺,减少了水分的蒸发;蝴蝶为了适应环境,改变了体色,躲避了天敌。学会适应是一种智谋和策略,能让生活变得豁然开朗。

③适应一种环境,可以在心灵深处打上鲜明的烙印。年幼的叶嘉莹生活在书香世家。在四合院里,她每天都能看到父亲和伯父在院子里大声吟唱诗词,听到母亲和伯母在房间里小声吟唱诗词。聪明伶俐的她,从小就受到良好家庭氛围的熏陶。这种环境,给了她创作的源泉,她也在适应的过程中,让心不断地飞翔,成为最漂亮的露珠——蜚声中外的学者。

④适应,需要一个过程。在这个过程中,我们应该热情地面对每一种环境,不胆怯,不多疑,如果每走一步都要思前想后,拿不定主意,最终只会在灰色的阴霾中伤害自己。林黛玉是无法适应环境的典型。她进入贾府,处处小心,事事在意,唯恐“被别人家笑话了去”。其实,整个贾府的人都很关照她,可就是因她无法适应,爱她的人也只能敬而远之。不想适应,不代表可以不适应,如果在适应的过程中表现得被动消极,最终将无法真正融入新环境中。我们要不断提醒自己:既然不能改变世界,我们就改变自己。做一颗彩色的露珠,不断适应环境,学会生存之道,从而拥有属于自己的精彩。

17.联系上下文理解词语。

蜚声中外:

18.根据短文内容及提示完成下面的思维导图。

我发现作者为了说明观点,选了四个事例,其中 是略写, 是详写。这四个事例可以分为两类,一类是正面的,有 ;一类是反面的,有 。(填序号)

19.如果想补充一个事例说明短文的观点,下列不恰当的一项是( )

A.老鞋匠拥有最好的制鞋手艺,却不愿改变自己,坚持用手工制作每双鞋,最终无法跟上机械化的时代,生意惨淡。

B.张文举屡次投稿不过,放弃文学,勤练书法,终成硬笔书法家。

C.越王勾践战败后,卧薪尝胆,终于打败了吴国,成为一方霸主。

D.爱迪生改进电灯泡的过程中经历过无数的挫折,没有放弃,最终取得成功。

20.结合本文内容,谈谈小学毕业后,我们要以怎样的心态面对新的环境。

阅读

争执的美丽

①1872年的一天,在美国加利福尼亚的一个酒店里,斯坦福与科恩围绕“马奔跑时蹄子是否着地”发生了激烈的争执。斯坦福认为,马奔跑得那么快,在跃起的瞬间四蹄应是腾空的。而科恩认为,马要是四蹄腾空,岂不成了青蛙?应该是始终有一蹄着地。两人各执一词,争得面红耳赤,谁也说服不了谁。于是两人就请英国摄影师麦布里奇做裁判,可麦布里奇也弄不清楚。不过摄影师毕竟是摄影师,点子还是有的。他在一条跑道的一端等距离放上24个照相机,镜头对准跑道;在跑道另一端的对应点上钉好24个木桩,木桩上系着细线,细线横穿跑道,接上相机快门。

②一切准备就绪,麦布里奇让一匹马从跑道的一头飞奔到另一头。马一边跑,一边依次绊断24根细线,相机接连拍下了24张相片,相邻两张相片的差别都很小,相片显示:马奔跑时始终有一蹄着地。科恩赢了。

③事后,有人无意识地快速拉动那一长串相片,“奇迹”出现了:各相片中静止的马互相重叠成一匹运动的马,相片“活了”。后来电影的“雏形”经过艰辛的试验终于成熟了。

21.根据短文内容回答问题。

(1)斯坦福与科恩争执的问题是“_________________”。

(2)他们各自持怎样的观点?

斯坦福:___________________ 科恩:_____________________

(3)用“——”在文中画出他们探究马奔跑时的秘密的方法。

(4)争执的结果:_______________________________

22.下列对标题《争执的美丽》理解正确的一项是( )

A.斯坦福与科恩的争吵非常美丽。

B.斯坦福与科恩争吵后的结果是美丽的——电影的“雏形”终于成熟了。

C.留心生活的每一瞬间,坦诚已见,并为之争执、理论,适时求助、探究,也许重大发现就在眼前。

《第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文六年级下册统编版》参考答案

1.huà qiè 辩 惯 致志 议 2. 偶然 现象 单调 齿轮 证据 领域 3.D 4.C 5.ABC

【导语】这篇阅读文章通过引用华罗庚的名言,结合多个典故和实例,强调了科学探索和成功的非偶然性。文章结构清晰,论点明确,通过丰富的例证和引文增强了说服力。语言风格简洁明了,适合学生阅读理解。整体上,文章不仅传递了积极向上的价值观,还通过具体事例激发读者的思考和探索精神,是一篇富有教育意义的阅读材料。

1.本题考查字音和字形。

华,读huá时,释义:①美丽而有光彩的。② 精英。③开花 ④ 繁盛。⑤ 奢侈。读huà时,释义:山名,五岳中的西岳,在中国陕西省。

华(huà)罗庚:人名,数学家。

锲(qiè)而不舍:指不断刻下去而不停止。比喻坚持到底,奋勉不懈。

两小儿辩日:两个小孩在争论太阳远近。

司空见惯:比喻经常看到,不足为奇。

专心致志:专一心思,集中精神。

不可思议:对事物的情况、发展变化或言论无法想象。

2.本题主要考查对词语的拼写能力。

解答本题,首先要读一读拼音,结合语境,知道要写什么词语,然后写出正确的词语,写完后读一读,看看是否正确,注意掌握生字的结构和易错点。

书写时要注意“偶、象、调、齿、领、域”容易写错。书写时还要注意这些字的笔画、结构,要做到规范、正确和美观。

3.本题考查多义字。

见微知著:看到一点苗头;就知道它的实质和发展趋势。著:显著,明显。

A.“李时珍是古代著名的药物学家。” 中“著”指的是“著名,显著”,它是用来形容李时珍的声望高。与“见微知著”中的“著”意思相同。

B.“这几个月他的工作成效卓著。 ”中“著”意为“显著”,指工作取得了明显的成果。与“见微知著”中的“著”意思相同。

C.“扬州以美丽的瘦西湖著称于世。”中“著”意为“显著”,即因为瘦西湖而知名。它同样强调了显著性。与“见微知著”中的“著”意思相同。

D.“他不求名利,只想成为著书立说的学者。” 中“著”意为“写作、创作”,指他想成为撰写书籍、创立学说的学者。与“见微知著”中的“著”意思不同。

故选D。

4.本题考查内容理解。

阅读选段可知,选段主要讲述了成功需要抓住机遇、锲而不舍、细致观察、专心致志、好奇心和坚持不懈等品质。

A.“见微知著”和“不怕困难”只涵盖了文段中的部分信息,没有全面反映主旨。

B.“真理的出现不是偶然的”更多的是对现象的描述,而非文段想要传达的核心信息。

C.“抓住机遇、锲而不舍”准确地概括了文段的主旨,即成功需要主动出击,抓住机遇,并持之以恒。

D.“科学的灵感不是等来的”虽然与文段开头的引用相呼应,但它只是文段中的一个论据,而非主旨。

故选C。

5.本题考查分析词句段的含义和作用。

结合“科学的灵感,绝不是坐等可以等来的”可知,引用华罗庚的这句名言,有以下好处:①为文章中的观点“科学的灵感需要主动探索和努力”提供了有力的支持,增强了观点的可信度。②引用名言可以使文章的语言更加生动、有力,增强文章的表现力和吸引力。 ③可以激发读者对科学探索的热情和动力,增强文章的说服力和感染力,使读者更加认同文章中的观点。

故选ABC。

6.为什么把那样可怕的东西放在这么好的表里?

也许这里边的蝎子与一般的不同。

好奇心强、善于观察和思考、有丰富的想象力和探究精神 7.C 8.“我”渐渐长大了,明白了其实表里没有生物

【导语】这篇阅读文章通过细腻的描写和对话,展现了主人公对父亲表中小蝎子的复杂情感。文章开篇以主人公的惊讶和疑惑引入,随后通过内心独白和对话,揭示了主人公从最初的恐惧到逐渐接受并以此为傲的心理变化。文章语言朴实,情感真挚,既表现了孩童的天真好奇,也反映了父子之间的微妙关系。通过小蝎子这一象征物,文章巧妙地探讨了美与丑、恐惧与接受的主题,引发读者对生活中不同事物存在意义的思考。

6.本题考查文章内容理解概括及人物形象分析。

在《表里的生物》选段中,第①自然段孩子最初因为发现表里有一个活的生物而感到惊吓,但这个生物的存在也证实了他的猜测,因此他又感到愉快。接着,第②③自然段他向父亲提出了为什么把可怕的东西放在表里的疑问,但父亲没有回答。孩子自己猜测可能是因为这个生物有好听的声音,并且认为表里的蝎子可能与一般的蝎子不同。之后,第④⑤自然段孩子见人就会说起这件事。

产生新疑惑 :第①—③自然段,孩子在证实表里有活生物后,对这个生物产生了进一步的好奇。特别是当他提到“一般的蝎子都没有这么好听的声音”时,他对于表里这个特殊生物为何能发出好听声音产生了新的疑惑。综上分析,第一处空白可以填入:为什么表里的“蝎子”会发出好听的声音?

作出新猜想 :第④—⑤自然段,基于上述疑惑,孩子开始作出新的猜想。他认为表里的蝎子可能不是普通的蝎子,而是一种特殊的、能够发出悦耳声音的蝎子。这种猜想是建立在他对普通蝎子没有好听声音的认知上的。综上分析,第二处空白可以填入:表里的蝎子可能是一种特殊的、能发出好听声音的蝎子。

从整个文段可以看出,孩子对于表里的生物充满了强烈的好奇心,他不仅观察到了表里的异常,还主动向父亲提问并自己作出猜想。同时,他还能够将自己的猜想与他人分享,显示出他善于思考和观察以及富有想象的特点。

7.本题考查句子含义及作用。

C.这几句话主要表达了“我”不喜欢甚至讨厌丑恶而恐怖的蝎子的想法。仔细阅读第①自然段划线的句子“我吓了一跳,蝎子是多么丑恶而恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物。”这几句话是对主人公心理活动的直接描写。

首先,“我吓了一跳”写出了主人公的意外之情。主人公原本对表里发出的声音充满好奇,并猜测表里可能有一个活的生物,但当得知这个生物可能是蝎子时,他感到十分惊讶和困惑。因为蝎子在主人公的认知中是丑恶而恐怖的东西,他实在想象不出,神秘美丽的表的世界里,会有一个小蝎子 。

其次,体现求证后的愉快 。“但是我也感到愉快”则表达了主人公求证后的心情。尽管蝎子让他感到害怕,但证实自己的猜测(表里边有一个活的生物)没有错,这让他感到一种满足和愉快。这种心情是儿童探索未知世界时常见的心理反应,体现了主人公的好奇心和探索精神。

最后,这句话还反映了主人公丰富的想象力和独特的认知方式。他把表里发出的声音与活的生物联系起来,认为只有活的生物才能发出声音。这种认知虽然不符合科学事实,但却充满了童趣和想象力。同时,他也对表里的蝎子进行了个性化的想象,认为它可能与一般的蝎子不同,这种想象既体现了他的好奇心,也展示了他的创造力。

综上所述,这句话通过描写主人公的心理活动,展现了他的意外、困惑、愉快以及丰富的想象力和独特的认知方式。这些心理描写不仅丰富了文章的内容,也使主人公的形象更加鲜明和立体。而文章并没有表现出“我”不喜欢甚至讨厌丑恶而恐怖的蝎子的想法。此项表述有误。

故选C。

8.本题考查文章内容理解概括及开放性答题。

仔细阅读文章内容第③—⑤自然段,孩子因为猜测表里面有一个活的生物,并且这个猜测得到了父亲的间接证实(虽然父亲没有明确回答,但孩子的理解是父亲默认了他的猜测),所以孩子感到非常兴奋和自豪,于是“见人就说”。这种行为体现了孩子天真无邪、乐于分享和急于展示自己发现的性格特点。然而,后来孩子“不知说了多久,也不知道到什么时候才不说了”。这一变化可能是因为:

新鲜感逐渐消失 :随着时间的推移,孩子对表里生物的新鲜感和好奇心可能逐渐减弱。一开始,这个发现对他来说是一个全新的、令人兴奋的秘密,但随着时间的推移,这个秘密变得不再那么新奇,因此他也就不再那么热衷于分享它了。

认知的成长 :随着孩子的成长和知识的积累,他可能逐渐意识到表里的生物并不是真正的蝎子,或者至少不是他最初想象的那种蝎子。这种认知上的成长可能让他觉得之前的猜测和分享有些幼稚,因此不再提起。

社交环境的变化 :孩子的社交环境也可能发生变化。一开始,他可能在一个相对封闭或者对这类话题比较感兴趣的社交圈中分享他的发现,但随着时间的推移,他可能进入了新的社交环境,这个环境中的人对这类话题可能不那么感兴趣,或者已经知道了这个“秘密”,因此他也就不再提起。

综上所述,孩子后来不再“见人就说”表里生物的事情,可能是由于新鲜感消失、认知成长、社交环境变化等多种因素共同作用的结果。这种变化体现了孩子成长过程中的心理和情感发展,也反映了他们如何逐渐适应和融入不断变化的社交环境。

9. 进行了许多实验 发现植物酸碱反应并发明石蕊试纸 10.材料一

【导语】这篇阅读文章通过波义耳的实例,生动地展示了科学家如何从日常现象中发现并解决问题,最终揭示真理的过程。文章结构清晰,叙事流畅,能够激发读者的好奇心与求知欲。波义耳的故事不仅体现了科学探索的严谨与细致,也强调了观察与实验在科学研究中的重要性。整体而言,文章内容充实,既有教育意义,又富有趣味性,适合启发读者对科学探索的兴趣。如果能在文章中加入更多类似的科学发现故事,将进一步提升其丰富性与深度。

9.本题考查了对内容的概括。

阅读文章可知,“?”指的是发现问题,不断追问,“!”指的是通过探索,解决疑问,发现真理。从“?”到“!”的过程指的是波义耳进行了许多实验。结合第②自然段中“波义耳制成了实验中常用的酸碱试纸 石蕊试纸”可知,“!”是制成了石蕊试纸。

10.本题考查材料内容的理解。

结合材料一可知,是阿基米德洗澡时发现水溢出这一现象,提出疑问并通过反复实验发现浮力定律。这是从常规现象出发,通过不断探索发现真理;

结合材料二可知,是莱特兄弟因为爱好和向往,通过学习研究发明飞机,重点在于他们的爱好和探索发明。

通过读选文可知,是写波义耳从细微现象发现问题,不断发问并实验最终找到真理。这也是从常规现象出发,而不断探索发现的真理。

故材料一更合适。

11.D 12.C 13.A 14.C 15. 醉人 做实验 专注 爱花 16.做实验应该细心、谨慎,不能像文中的助手那样粗心大意,马马虎虎地对待实验。但正是 他的“不慎”,才使波义耳发现了问题,最终发明了试纸,这也是“无心插柳柳成荫”。

【导语】这篇节选通过描述波义耳发现酸碱试纸的过程,展现了科学发现中的偶然性与必然性。文章以波义耳的实验经历为主线,通过生动的细节描写,如“扑鼻而来”的花香和“急匆匆”的动作,刻画了一位忙碌而敏锐的科学家形象。同时,文章巧妙地运用设问和举例,引导读者思考科学探索中的因果关系,强调了“真理诞生于一百个问号之后”的主题。整体上,文章既具有科学知识的传递,又富有文学性,成功地将科学发现与人物形象、故事情节融为一体,展现了科学与文学的交融之美。

11.本题考查短文关键信息提取。

结合短文句子“由此他发现,大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,其中以石蕊地衣中提取的紫色浸液最明显”,可知还有石蕊地衣。

故选D。

12.本题考查选文内容的概括。

结合短文大意:波义耳如何通过实验发现了一种可以用于酸碱测试的物质,并最终制成了酸碱试纸——石蕊试纸。虽然选段中提到了助手的不慎、花的变色奇迹等情节,但这些都是为了引出“试纸的发明”这一主要内容。因此,“试纸的发明”作为选段的主要内容最合适。

故选C。

13.本题考查说明方法。

这段文字通过具体描述波义耳发现石蕊试纸的过程,举例说明了真理诞生于不断追问和实验的过程。

结合短文大意:波义耳如何通过实验发现了一种可以用于酸碱测试的物质,并最终制成了酸碱试纸——石蕊试纸。可知短文通过波义耳的实验过程和发现来举例说明“真理诞生于一百个问号之后”的观点。因此,选段主要运用了举例子的方法来说明观点。

故选A。

14.本题考查短文内容的理解。

结合短文句子“不巧的是,一个助手不慎把一滴盐酸溅到了紫罗兰上,爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰冲洗了一下,重新插入花瓶中。谁知过了一会儿,溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了”可知这里,他不仅仅是发现了问题,还对这个现象产生了疑问,即“发现问题”阶段。

结合短文句子“促使波义耳进行了许多实验。”的意思,有了这些疑问后,波义耳“进行了许多实验”。这是他的“实验研究”阶段。

结合短文句子“由此他发现,大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,其中以石蕊地衣中提取的紫色浸液最明显:它遇酸变成红色,遇碱变成蓝色。利用这一特点,波义耳制成了实验中常用的酸碱试纸——石蕊试纸。”可知这是他“取得成果”的阶段。

综上,波义耳探寻其理的过程是:先“发现问题”(紫罗兰与盐酸的化学反应),接着“提出疑问”(对这种化学反应的好奇心),然后进行“实验研究”(通过一系列实验来解答疑问),最后“取得成果”(发现花草与酸碱的反应规律并制成试纸)。

故选C。

15.本题考查分析词句含义。

结合短文句子“一天,他急匆匆地向自己的实验室走去,路过花园 时,阵阵醇人的香气扑鼻而来”可知,花香非常浓郁,以至于波义耳在行走过程中就能直接闻到。这表现了花香的强烈程度,也暗示了花园中的花朵可能正处于盛开状态,散发出浓厚的香气。

结合短文句子“他这才发现花园里的花已经开了。”可知,波义耳在闻到花香之前并没有注意到花园里的花已经开了,看出“这才发现”,这个词语说明波义耳平时忙于科研,以至于没有太多时间去留意身边的环境,包括花园中的花卉。

结合短文句子“一天,他急匆匆地向自己的实验室走去,路过花园时,阵阵醇人的香气扑鼻而来,他这才发现花园里的花已经开了。他摘下几朵紫罗兰插入一个含水的烧瓶中,然后开始和助手们做实验。不巧的是一个助手不慎把一滴盐酸溅到了紫罗兰上,爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰冲洗了一下,重新插入花瓶中。”中“急匆匆、走去”这些词语,体现了波义耳对时间的珍视和对工作的紧迫感。他急匆匆地前往实验室,说明他对实验有很高的期待或责任感,同时也反映了他日常工作的忙碌和紧张。“摘下、插入、急忙、冲洗、重新”这一系列动作则展示了波义耳对实验的细心和专注。他注意到紫罗兰与盐酸的反应,并立即采取行动,这不仅表明了他敏锐的观察力,也体现了他在面对意外情况时能够迅速、冷静地作出反应。可知,综合上述细节,可以看出作为化学家的波义耳是一个既忙碌又细心、专注的人。

16.本题考查语言表达。

结合《真理诞生于一百个问号之后》中,一个“不慎”的助手不小心将盐酸溅到了紫罗兰上,这一意外事件最终导致了波义耳的重要发现——石蕊试纸的发明。从正反两面来评价这个“不慎”的助手,语句通顺合理即可。

示例:从正面看,他的“不慎”激发了波义耳的好奇心,进而引发了一系列的科学探索和实验,最终导致了石蕊试纸的发明,这在化学领域具有重大的意义。 从反面评价,这位助手的“不慎”也反映出在科学实验中必须保持高度的专注和谨慎,因为任何小的疏忽都可能导致实验结果的偏差甚至实验的失败。尽管如此,我们不能否认他的这一“不慎”行为对科学发展的贡献。因此,这位助手的行为既是教训也是启示,提醒我们在科学探索中要更加细心和专注。

17.名扬中外,享誉全球。文中指叶嘉莹作为学者名扬中外。 18. 观点:人要学会适应 ①仙人掌适应沙漠,叶片变成刺,减少水分蒸发 ③叶嘉莹适应环境,变成蜚声中外的学者 ④林黛玉无法适应环境,致使爱她的人对她敬而远之 ①② ③④ ①②③ ④ 19.D 20.小学毕业后,初中进入新的学校,一切都是新的,我要尽快熟悉新的学习环境,适应初中老师的教学方法,和新同学友好相处,带着热情去面对新的生活,不胆怯,真正的融入新的环境,从而拥有更加精彩的生活。

【导语】这篇阅读文章以“做一颗彩色的露珠”为主题,通过露珠、仙人掌、蝴蝶、叶嘉莹和林黛玉等多个事例,阐述了适应环境的重要性。文章结构清晰,论点明确,事例丰富,既有自然界的现象,也有人物的经历,正反对比鲜明。语言简洁生动,尤其是通过露珠的比喻,形象地传达了适应环境的积极意义。文章不仅强调了适应的必要性,还指出适应是一个主动、积极的过程,鼓励读者在面对新环境时保持开放、积极的心态,展现了深刻的生活哲理。

17.本题考查词语的理解。

结合文章第③自然段“这种环境,给了她创作的源泉,她也在适应的过程中,让心不断地飞翔,成为最漂亮的露珠——蜚声中外的学者。”可知,“蜚声中外”指名声传播到国内和国外,形容名声很大,享誉全球。文中指叶嘉莹作为学者名扬中外。

18.本题考查文章内容的理解。

结合文章第①自然段“人,也和露珠一样,要学会适应。”或第④自然段“我们要不断提醒自己:既然不能改变世界,我们就改变自己。做一颗彩色的露珠,不断适应环境,学会生存之道,从而拥有属于自己的精彩。”可知,本文的观点是人要学会适应、学会生存之道。

本文共选了四个示例说明观点。结合文章第②自然段“仙人掌为了适应沙漠,将叶片变成刺,减少了水分的蒸发”可知,这段话是第一个事例,描写了仙人掌为适应沙漠,把叶片变成刺,减少水分的蒸发;结合文章第②自然段“蝴蝶为了适应环境,改变了体色,躲避了天敌。”可知,是第二个事例,蝴蝶为了适应环境,改变了体色,躲避了天敌;结合第③自然段可知,是第三个事例,叶嘉莹适应书香世家环境,成为蜚声中外的学者;结合第④自然段可知,是第四事例,林黛玉无法适应贾府环境,爱她的人对她敬而远之。

结合文章可知,仙人掌和蝴蝶的事例是略写,故选①②;叶嘉莹和林黛玉的事例是详写,故选③④;仙人掌、蝴蝶、叶嘉莹三个事例是正面事例,故选①②③;林黛玉的事例是反面事例,故选④。

19.本题考查文章内容的理解。

解答这道题,要先明确选文的观点是“人要学会适应”。

A.老鞋匠坚持手工制鞋,不愿适应机械化时代的发展趋势,最终生意惨淡。这从反面说明了如果不懂得适应环境的变化,就会面临困境,与短文“人要学会适应”的观点相符,可作为反面事例补充。

B.张文举在投稿不顺的情况下,放弃文学转而练习书法,这是他根据自身情况和环境做出的改变,适应了新的发展方向,最终成为硬笔书法家,很好地体现了学会适应能带来成功,可作为正面事例说明观点。

C.越王勾践战败后,适应了失败的处境,通过卧薪尝胆改变自己,最终打败吴国成为霸主。表明在困境中学会适应并努力改变,就能达成目标,契合短文观点。

D.爱迪生在改进电灯泡过程中经历无数挫折仍不放弃,重点强调的是他坚持不懈的精神,而非对环境的适应,与短文“人要学会适应”的观点不相关,所以该事例不恰当。

故选D。

20.本题考查开放性作答。

文中指出适应环境是一种智谋和策略,叶嘉莹在良好家庭氛围中积极适应,让自己获得成长;而林黛玉进入贾府后消极被动,无法融入。这表明面对新环境,积极热情的心态能帮助我们更好地融入,消极被动则会带来不良影响。

示例:小学毕业后踏入新环境,别胆怯迟疑,要像叶嘉莹融入书香氛围那样,热情主动。别学林黛玉消极敏感,多些积极豁达。要坚信适应能带来新机遇,以开放的心态迎接挑战,努力在新环境中找到属于自己的位置。

21.(1)马奔跑时蹄子是否着地

(2)四蹄腾空 始终有一蹄着地

(3)在一条跑道的一端等距离放上24个照相机,镜头对准跑道;在跑道另一端的对应点上钉好24个木桩,木桩上系着细线,细线横穿跑道,接上相机快门。

(4)科恩赢了,事实就是马奔跑时始终有一蹄着地 22.C

【导语】这篇短文通过斯坦福与科恩的争执,展现了科学探索中的争论之美。两人围绕“马奔跑时蹄子是否着地”展开激烈讨论,最终通过摄影技术揭示了真相。争执不仅解决了问题,还意外催生了电影的雏形。文章通过这一事件,强调了争论在科学发现中的重要性,以及探索未知的乐趣。标题《争执的美丽》巧妙点题,揭示了争论背后蕴含的创造力和进步力量。整体上,文章结构紧凑,叙述清晰,富有启发性。

21.本题考查对文章内容的理解和找关键词句。

(1)结合第①自然段“斯坦福与科恩围绕‘马奔跑时蹄子是否着地’发生了激烈的争执。”可知,争执的问题是“马奔跑时蹄子是否着地”。

(2)结合第①自然段“斯坦福认为,马奔跑得那么快,在跃起的瞬间四蹄应是腾空的。而科恩认为,马要是四蹄腾空,岂不成了青蛙?应该是始终有一蹄着地。”可知,斯坦福的观点是马奔跑时四蹄腾空,科恩的观点是马奔跑时始终有一蹄着地。

(3)结合第①自然段“他在一条跑道的一端等距离放上24个照相机,镜头对准跑道;在跑道另一端的对应点上钉好24个木桩,木桩上系着细线,细线横穿跑道,接上相机快门。”可知,写了他们探究马奔跑时的秘密的方法是使用相机和细线记录马的运动。(画出即可)

(4)结合第②自然段“相片显示:马奔跑时始终有一蹄着地。科恩赢了。”可知,争执的结果是科恩赢了。

22.本题考查标题的含义。

A.“斯坦福与科恩的争吵非常美丽。”只关注了争执本身,而没有涉及到争执带来的深远影响或结果,表述不正确。

B.这个选项只强调了争执后的一个具体结果,即电影的“雏形”的成熟,但忽略了争执本身以及争执过程中人们的探索精神,表述不正确。

C.这个选项不仅涵盖了争执本身,还强调了争执背后的探索精神、对未知的好奇以及通过实验寻求答案的方法。正如斯坦福与科恩的争执最终导致了电影的“雏形”的诞生。它准确地捕捉到了文章想要传达的核心信息,即争执虽然可能只是生活中的一个瞬间,但背后所蕴含的探索精神和科学态度却能带来重大的发现和进步。表述正确。

故选C。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文六年级下册统编版

阅读文段,完成练习。

正像数学家华(huá huà)罗庚说过的,科学的灵感,绝不是坐等可以等来的。在探寻真理的路上从来没有①ǒu rán的成功,抓住机遇、锲(qì qiè)而不舍的人才能靠近成功。只有像《两小儿(辩 辨 辫)日》中的两小儿那样细致观察,面对司空见(贯 惯)的②xiàn xiàng能够发出疑问并进行探究;像《学弈》中那个学有所成的学生那样专心(致至 志致 致志),面对③dān diào的练习不觉得无聊;像《表里的生物》中的孩子那样拥有一颗好奇心,不断观察④chǐ lún,探索声音的奥秘;像提出“大陆漂移说”的魏格纳那样不但善于见微知著,而且能够广阅文献,收集⑤zhèng jù,证实不可思(意 义 议)的发现;像主持修建了我国自主设计并建造的第一条铁路的詹天佑一样不怕困难、坚持不懈,才能最终在自己擅长的⑥lǐng yù有所建树。

1.给文段中的加点字和形近字选择正确的读音或字形,打“√”。

2.根据拼音依次写出正确的词语。

①( ) ②( ) ③( )

④( ) ⑤( ) ⑥( )

3.下列句子中加点的“著”与文段中画线词语中的“著”意思不同的一项是( )

A.李时珍是古代著名的药物学家。 B.这几个月他的工作成效卓著。

C.扬州以美丽的瘦西湖著称于世。 D.他不求名利,只想成为著书立说的学者。

4.对文段表达的观点概括最准确的一项是( )

A.见微知著、不怕困难的人才能靠近成功。 B.真理的出现从来不是偶然的。

C.抓住机遇、锲而不舍的人才能靠近成功。 D.科学的灵感绝不是等来的。

5.画线的句子引用了华罗庚的名言,这样表达的好处是( )(多选)

A.为观点提供有力论据。 B.增强文章的表现力。

C.增强说服力和感染力。 D.使文章表达多样化。

阅读课内文段,回答问题。

①我吓了一跳,蝎子是多么丑恶而恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物。我继续问:

②“为什么把那样可怕的东西放在这么好的表里?”

③父亲没有回答。我只想,大半因为它有好听的声音吧。但是一般的蝎子都没有这么好听的声音,也许这里边的蝎子与一般的不同。

④后来我见人就说:“我有蟋蟀在钵子里,蝈蝈在葫芦里,鸟儿在笼子里,父亲却有一个小蝎子在表里。”

⑤这样的话我不知说了多久,也不知道到什么时候才不说了。

6.语文要素 根据文段内容,完成思维导图。

7.下列对画“ ”的句子理解有误的一项是( )

A.“感到愉快”写出了“我”弄清缘由之后的满足感。

B.“我吓了一跳”是因为“我”觉得蝎子很恐怖,与美丽的表不相称。

C.这几句话主要表达了“我”不喜欢甚至讨厌丑恶而恐怖的蝎子的想法。

D.“感到愉快”写出了“我”因为之前的猜测没有错而高兴的心情。

8.因为父亲的话证实了“我”的猜测,所以“我”“见人就说”;后来不说了是因为 。

快乐阅读。

①纵观千百年来的科学技术发展史,那些在科学领域有所建树的人,都善于从细微的、司空见惯的现象中发现问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。

②波义耳是17世纪英国著名的化学家。一天,他急匆匆地向自己的实验室走去,路过花圃时,阵阵醉人的香气扑鼻而来,他这才发现花圃里的花已经开了。他摘下几朵紫罗兰插入一个盛水的烧瓶中,然后开始和助手们做实验。不巧的是,盐酸溅到了紫罗兰的花瓣上。爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰冲洗了一下,重新插入花瓶中。谁知过了一会儿,溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了。波义耳立即敏锐地意识到,紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变红。那么,这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?这一奇怪的现象以及一连串的问题,促使波义耳进行了许多实验。由此他发现,大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,其中以从地衣类生物——石蕊中提取的紫色浸出液最明显:它遇酸变成红色,遇碱变成蓝色。利用这一特点,波义耳制成了实验中常用的石蕊试纸,用来检测溶液的酸碱性。从那以后,这种试纸一直被广泛应用于化学实验中。

9.根据第2自然段填表,分析作者是怎样用具体事例说明观点的。

人物 “?” 从“?”到“!”的过程 “!”

波义耳 紫罗兰中的什么物质遇到盐酸会变色等一系列问题

10.语文要素如果再给选文添加一个事例,下列两则材料更合适的是 。

材料一 阿基米德洗澡时发现澡盆中的水随着身体的浸入而不断溢出,这是为什么呢?其他物质浸入水中也会产生这样的现象吗?他经过反复的实验,终于发现了浮力定律。

材料二 莱特兄弟自幼爱好机械,向往飞上蓝天。他们学习前人的研究成果,研究鸟类飞翔的秘密,研制飞行器。经历了一次次的试飞,他们终于发明出了人类历史上第一架飞机。

课内阅读,回答问题。

《真理诞生于一百个问号之后》(节选)

波义耳是17世纪英国著名的化学家。一天,他急匆匆地向自己的实验室走去,路过花园时,阵阵醇人的香气扑鼻而来,他这才发现花园里的花已经开了。他摘下几朵紫罗兰插入一个含水的烧瓶中,然后开始和助手们做实验。不巧的是,一个助手不慎把一滴盐酸溅到了紫罗兰上,爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰冲洗了一下,重新插入花瓶中。谁知过了一会儿,溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了,波义耳立即敏感的意识到,紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变 红。那么,这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?这一奇怪的现象以及一连串的问题,促使波义耳进行了许多实验。由此他发现,大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,其中以石蕊地衣中提取的紫色浸液最明显:它遇酸变成红色,遇碱变成蓝色。利用这一特点,波义耳制成了实验中常用的酸碱试纸——石蕊试纸。从那以后,这种试纸一直被广泛应用于化学实验中。

11.选段中提到的植物名称,除紫罗兰外,还有( )。

A.花□ B.花溶 C.花草 D.石蕊地衣

12.下列说法中( ),作为选段的主要内容最合适。

A.助手的不甚 B.花法的奇迹 C.试纸的发明 D.反复的试验

13.选段主要运用了( )的方法来说明观点。

A.举例子 B.列数据 C.作比较 D.设问

14.下列选项中波义耳探寻其理的过程正确的是( )。

A.发现问题一实验研究一取得成果—提出疑问

B.发现问题一实验研究—提出疑问一取得成果

C.发现问题一提出疑问一实验研究一取得成果

D.提出疑问一发现问题一实验研究一取得成果

15.关注细节,研读深思,根据选段内容填空。

“扑鼻而来”,可见花香 ;“这才发现”,说明波义耳平时忙碌 ,而并不十分留意花画。从“急匆匆、走去”和“摘下、插入、急忙、冲洗、重新”等细节中可以看出,作为化学家,波义耳还是一个 和 的人。

16.事物总有正反两面,请你以此为观点,简要评价选段中那个“不慎”的助手。

现代文阅读

做一颗彩色的露珠

①晶莹透明的露珠,落在枫叶上就会闪烁出红色,落到荷花上便会呈现出白色。这是它在适应不同环境时所表现出的状态。而正是这种因环境而改变的特点,才让我们看到了露珠多样的美。人,也和露珠一样,要学会适应。

②仙人掌为了适应沙漠,将叶片变成刺,减少了水分的蒸发;蝴蝶为了适应环境,改变了体色,躲避了天敌。学会适应是一种智谋和策略,能让生活变得豁然开朗。

③适应一种环境,可以在心灵深处打上鲜明的烙印。年幼的叶嘉莹生活在书香世家。在四合院里,她每天都能看到父亲和伯父在院子里大声吟唱诗词,听到母亲和伯母在房间里小声吟唱诗词。聪明伶俐的她,从小就受到良好家庭氛围的熏陶。这种环境,给了她创作的源泉,她也在适应的过程中,让心不断地飞翔,成为最漂亮的露珠——蜚声中外的学者。

④适应,需要一个过程。在这个过程中,我们应该热情地面对每一种环境,不胆怯,不多疑,如果每走一步都要思前想后,拿不定主意,最终只会在灰色的阴霾中伤害自己。林黛玉是无法适应环境的典型。她进入贾府,处处小心,事事在意,唯恐“被别人家笑话了去”。其实,整个贾府的人都很关照她,可就是因她无法适应,爱她的人也只能敬而远之。不想适应,不代表可以不适应,如果在适应的过程中表现得被动消极,最终将无法真正融入新环境中。我们要不断提醒自己:既然不能改变世界,我们就改变自己。做一颗彩色的露珠,不断适应环境,学会生存之道,从而拥有属于自己的精彩。

17.联系上下文理解词语。

蜚声中外:

18.根据短文内容及提示完成下面的思维导图。

我发现作者为了说明观点,选了四个事例,其中 是略写, 是详写。这四个事例可以分为两类,一类是正面的,有 ;一类是反面的,有 。(填序号)

19.如果想补充一个事例说明短文的观点,下列不恰当的一项是( )

A.老鞋匠拥有最好的制鞋手艺,却不愿改变自己,坚持用手工制作每双鞋,最终无法跟上机械化的时代,生意惨淡。

B.张文举屡次投稿不过,放弃文学,勤练书法,终成硬笔书法家。

C.越王勾践战败后,卧薪尝胆,终于打败了吴国,成为一方霸主。

D.爱迪生改进电灯泡的过程中经历过无数的挫折,没有放弃,最终取得成功。

20.结合本文内容,谈谈小学毕业后,我们要以怎样的心态面对新的环境。

阅读

争执的美丽

①1872年的一天,在美国加利福尼亚的一个酒店里,斯坦福与科恩围绕“马奔跑时蹄子是否着地”发生了激烈的争执。斯坦福认为,马奔跑得那么快,在跃起的瞬间四蹄应是腾空的。而科恩认为,马要是四蹄腾空,岂不成了青蛙?应该是始终有一蹄着地。两人各执一词,争得面红耳赤,谁也说服不了谁。于是两人就请英国摄影师麦布里奇做裁判,可麦布里奇也弄不清楚。不过摄影师毕竟是摄影师,点子还是有的。他在一条跑道的一端等距离放上24个照相机,镜头对准跑道;在跑道另一端的对应点上钉好24个木桩,木桩上系着细线,细线横穿跑道,接上相机快门。

②一切准备就绪,麦布里奇让一匹马从跑道的一头飞奔到另一头。马一边跑,一边依次绊断24根细线,相机接连拍下了24张相片,相邻两张相片的差别都很小,相片显示:马奔跑时始终有一蹄着地。科恩赢了。

③事后,有人无意识地快速拉动那一长串相片,“奇迹”出现了:各相片中静止的马互相重叠成一匹运动的马,相片“活了”。后来电影的“雏形”经过艰辛的试验终于成熟了。

21.根据短文内容回答问题。

(1)斯坦福与科恩争执的问题是“_________________”。

(2)他们各自持怎样的观点?

斯坦福:___________________ 科恩:_____________________

(3)用“——”在文中画出他们探究马奔跑时的秘密的方法。

(4)争执的结果:_______________________________

22.下列对标题《争执的美丽》理解正确的一项是( )

A.斯坦福与科恩的争吵非常美丽。

B.斯坦福与科恩争吵后的结果是美丽的——电影的“雏形”终于成熟了。

C.留心生活的每一瞬间,坦诚已见,并为之争执、理论,适时求助、探究,也许重大发现就在眼前。

《第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文六年级下册统编版》参考答案

1.huà qiè 辩 惯 致志 议 2. 偶然 现象 单调 齿轮 证据 领域 3.D 4.C 5.ABC

【导语】这篇阅读文章通过引用华罗庚的名言,结合多个典故和实例,强调了科学探索和成功的非偶然性。文章结构清晰,论点明确,通过丰富的例证和引文增强了说服力。语言风格简洁明了,适合学生阅读理解。整体上,文章不仅传递了积极向上的价值观,还通过具体事例激发读者的思考和探索精神,是一篇富有教育意义的阅读材料。

1.本题考查字音和字形。

华,读huá时,释义:①美丽而有光彩的。② 精英。③开花 ④ 繁盛。⑤ 奢侈。读huà时,释义:山名,五岳中的西岳,在中国陕西省。

华(huà)罗庚:人名,数学家。

锲(qiè)而不舍:指不断刻下去而不停止。比喻坚持到底,奋勉不懈。

两小儿辩日:两个小孩在争论太阳远近。

司空见惯:比喻经常看到,不足为奇。

专心致志:专一心思,集中精神。

不可思议:对事物的情况、发展变化或言论无法想象。

2.本题主要考查对词语的拼写能力。

解答本题,首先要读一读拼音,结合语境,知道要写什么词语,然后写出正确的词语,写完后读一读,看看是否正确,注意掌握生字的结构和易错点。

书写时要注意“偶、象、调、齿、领、域”容易写错。书写时还要注意这些字的笔画、结构,要做到规范、正确和美观。

3.本题考查多义字。

见微知著:看到一点苗头;就知道它的实质和发展趋势。著:显著,明显。

A.“李时珍是古代著名的药物学家。” 中“著”指的是“著名,显著”,它是用来形容李时珍的声望高。与“见微知著”中的“著”意思相同。

B.“这几个月他的工作成效卓著。 ”中“著”意为“显著”,指工作取得了明显的成果。与“见微知著”中的“著”意思相同。

C.“扬州以美丽的瘦西湖著称于世。”中“著”意为“显著”,即因为瘦西湖而知名。它同样强调了显著性。与“见微知著”中的“著”意思相同。

D.“他不求名利,只想成为著书立说的学者。” 中“著”意为“写作、创作”,指他想成为撰写书籍、创立学说的学者。与“见微知著”中的“著”意思不同。

故选D。

4.本题考查内容理解。

阅读选段可知,选段主要讲述了成功需要抓住机遇、锲而不舍、细致观察、专心致志、好奇心和坚持不懈等品质。

A.“见微知著”和“不怕困难”只涵盖了文段中的部分信息,没有全面反映主旨。

B.“真理的出现不是偶然的”更多的是对现象的描述,而非文段想要传达的核心信息。

C.“抓住机遇、锲而不舍”准确地概括了文段的主旨,即成功需要主动出击,抓住机遇,并持之以恒。

D.“科学的灵感不是等来的”虽然与文段开头的引用相呼应,但它只是文段中的一个论据,而非主旨。

故选C。

5.本题考查分析词句段的含义和作用。

结合“科学的灵感,绝不是坐等可以等来的”可知,引用华罗庚的这句名言,有以下好处:①为文章中的观点“科学的灵感需要主动探索和努力”提供了有力的支持,增强了观点的可信度。②引用名言可以使文章的语言更加生动、有力,增强文章的表现力和吸引力。 ③可以激发读者对科学探索的热情和动力,增强文章的说服力和感染力,使读者更加认同文章中的观点。

故选ABC。

6.为什么把那样可怕的东西放在这么好的表里?

也许这里边的蝎子与一般的不同。

好奇心强、善于观察和思考、有丰富的想象力和探究精神 7.C 8.“我”渐渐长大了,明白了其实表里没有生物

【导语】这篇阅读文章通过细腻的描写和对话,展现了主人公对父亲表中小蝎子的复杂情感。文章开篇以主人公的惊讶和疑惑引入,随后通过内心独白和对话,揭示了主人公从最初的恐惧到逐渐接受并以此为傲的心理变化。文章语言朴实,情感真挚,既表现了孩童的天真好奇,也反映了父子之间的微妙关系。通过小蝎子这一象征物,文章巧妙地探讨了美与丑、恐惧与接受的主题,引发读者对生活中不同事物存在意义的思考。

6.本题考查文章内容理解概括及人物形象分析。

在《表里的生物》选段中,第①自然段孩子最初因为发现表里有一个活的生物而感到惊吓,但这个生物的存在也证实了他的猜测,因此他又感到愉快。接着,第②③自然段他向父亲提出了为什么把可怕的东西放在表里的疑问,但父亲没有回答。孩子自己猜测可能是因为这个生物有好听的声音,并且认为表里的蝎子可能与一般的蝎子不同。之后,第④⑤自然段孩子见人就会说起这件事。

产生新疑惑 :第①—③自然段,孩子在证实表里有活生物后,对这个生物产生了进一步的好奇。特别是当他提到“一般的蝎子都没有这么好听的声音”时,他对于表里这个特殊生物为何能发出好听声音产生了新的疑惑。综上分析,第一处空白可以填入:为什么表里的“蝎子”会发出好听的声音?

作出新猜想 :第④—⑤自然段,基于上述疑惑,孩子开始作出新的猜想。他认为表里的蝎子可能不是普通的蝎子,而是一种特殊的、能够发出悦耳声音的蝎子。这种猜想是建立在他对普通蝎子没有好听声音的认知上的。综上分析,第二处空白可以填入:表里的蝎子可能是一种特殊的、能发出好听声音的蝎子。

从整个文段可以看出,孩子对于表里的生物充满了强烈的好奇心,他不仅观察到了表里的异常,还主动向父亲提问并自己作出猜想。同时,他还能够将自己的猜想与他人分享,显示出他善于思考和观察以及富有想象的特点。

7.本题考查句子含义及作用。

C.这几句话主要表达了“我”不喜欢甚至讨厌丑恶而恐怖的蝎子的想法。仔细阅读第①自然段划线的句子“我吓了一跳,蝎子是多么丑恶而恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物。”这几句话是对主人公心理活动的直接描写。

首先,“我吓了一跳”写出了主人公的意外之情。主人公原本对表里发出的声音充满好奇,并猜测表里可能有一个活的生物,但当得知这个生物可能是蝎子时,他感到十分惊讶和困惑。因为蝎子在主人公的认知中是丑恶而恐怖的东西,他实在想象不出,神秘美丽的表的世界里,会有一个小蝎子 。

其次,体现求证后的愉快 。“但是我也感到愉快”则表达了主人公求证后的心情。尽管蝎子让他感到害怕,但证实自己的猜测(表里边有一个活的生物)没有错,这让他感到一种满足和愉快。这种心情是儿童探索未知世界时常见的心理反应,体现了主人公的好奇心和探索精神。

最后,这句话还反映了主人公丰富的想象力和独特的认知方式。他把表里发出的声音与活的生物联系起来,认为只有活的生物才能发出声音。这种认知虽然不符合科学事实,但却充满了童趣和想象力。同时,他也对表里的蝎子进行了个性化的想象,认为它可能与一般的蝎子不同,这种想象既体现了他的好奇心,也展示了他的创造力。

综上所述,这句话通过描写主人公的心理活动,展现了他的意外、困惑、愉快以及丰富的想象力和独特的认知方式。这些心理描写不仅丰富了文章的内容,也使主人公的形象更加鲜明和立体。而文章并没有表现出“我”不喜欢甚至讨厌丑恶而恐怖的蝎子的想法。此项表述有误。

故选C。

8.本题考查文章内容理解概括及开放性答题。

仔细阅读文章内容第③—⑤自然段,孩子因为猜测表里面有一个活的生物,并且这个猜测得到了父亲的间接证实(虽然父亲没有明确回答,但孩子的理解是父亲默认了他的猜测),所以孩子感到非常兴奋和自豪,于是“见人就说”。这种行为体现了孩子天真无邪、乐于分享和急于展示自己发现的性格特点。然而,后来孩子“不知说了多久,也不知道到什么时候才不说了”。这一变化可能是因为:

新鲜感逐渐消失 :随着时间的推移,孩子对表里生物的新鲜感和好奇心可能逐渐减弱。一开始,这个发现对他来说是一个全新的、令人兴奋的秘密,但随着时间的推移,这个秘密变得不再那么新奇,因此他也就不再那么热衷于分享它了。

认知的成长 :随着孩子的成长和知识的积累,他可能逐渐意识到表里的生物并不是真正的蝎子,或者至少不是他最初想象的那种蝎子。这种认知上的成长可能让他觉得之前的猜测和分享有些幼稚,因此不再提起。

社交环境的变化 :孩子的社交环境也可能发生变化。一开始,他可能在一个相对封闭或者对这类话题比较感兴趣的社交圈中分享他的发现,但随着时间的推移,他可能进入了新的社交环境,这个环境中的人对这类话题可能不那么感兴趣,或者已经知道了这个“秘密”,因此他也就不再提起。

综上所述,孩子后来不再“见人就说”表里生物的事情,可能是由于新鲜感消失、认知成长、社交环境变化等多种因素共同作用的结果。这种变化体现了孩子成长过程中的心理和情感发展,也反映了他们如何逐渐适应和融入不断变化的社交环境。

9. 进行了许多实验 发现植物酸碱反应并发明石蕊试纸 10.材料一

【导语】这篇阅读文章通过波义耳的实例,生动地展示了科学家如何从日常现象中发现并解决问题,最终揭示真理的过程。文章结构清晰,叙事流畅,能够激发读者的好奇心与求知欲。波义耳的故事不仅体现了科学探索的严谨与细致,也强调了观察与实验在科学研究中的重要性。整体而言,文章内容充实,既有教育意义,又富有趣味性,适合启发读者对科学探索的兴趣。如果能在文章中加入更多类似的科学发现故事,将进一步提升其丰富性与深度。

9.本题考查了对内容的概括。

阅读文章可知,“?”指的是发现问题,不断追问,“!”指的是通过探索,解决疑问,发现真理。从“?”到“!”的过程指的是波义耳进行了许多实验。结合第②自然段中“波义耳制成了实验中常用的酸碱试纸 石蕊试纸”可知,“!”是制成了石蕊试纸。

10.本题考查材料内容的理解。

结合材料一可知,是阿基米德洗澡时发现水溢出这一现象,提出疑问并通过反复实验发现浮力定律。这是从常规现象出发,通过不断探索发现真理;

结合材料二可知,是莱特兄弟因为爱好和向往,通过学习研究发明飞机,重点在于他们的爱好和探索发明。

通过读选文可知,是写波义耳从细微现象发现问题,不断发问并实验最终找到真理。这也是从常规现象出发,而不断探索发现的真理。

故材料一更合适。

11.D 12.C 13.A 14.C 15. 醉人 做实验 专注 爱花 16.做实验应该细心、谨慎,不能像文中的助手那样粗心大意,马马虎虎地对待实验。但正是 他的“不慎”,才使波义耳发现了问题,最终发明了试纸,这也是“无心插柳柳成荫”。

【导语】这篇节选通过描述波义耳发现酸碱试纸的过程,展现了科学发现中的偶然性与必然性。文章以波义耳的实验经历为主线,通过生动的细节描写,如“扑鼻而来”的花香和“急匆匆”的动作,刻画了一位忙碌而敏锐的科学家形象。同时,文章巧妙地运用设问和举例,引导读者思考科学探索中的因果关系,强调了“真理诞生于一百个问号之后”的主题。整体上,文章既具有科学知识的传递,又富有文学性,成功地将科学发现与人物形象、故事情节融为一体,展现了科学与文学的交融之美。

11.本题考查短文关键信息提取。

结合短文句子“由此他发现,大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,其中以石蕊地衣中提取的紫色浸液最明显”,可知还有石蕊地衣。

故选D。

12.本题考查选文内容的概括。

结合短文大意:波义耳如何通过实验发现了一种可以用于酸碱测试的物质,并最终制成了酸碱试纸——石蕊试纸。虽然选段中提到了助手的不慎、花的变色奇迹等情节,但这些都是为了引出“试纸的发明”这一主要内容。因此,“试纸的发明”作为选段的主要内容最合适。

故选C。

13.本题考查说明方法。

这段文字通过具体描述波义耳发现石蕊试纸的过程,举例说明了真理诞生于不断追问和实验的过程。

结合短文大意:波义耳如何通过实验发现了一种可以用于酸碱测试的物质,并最终制成了酸碱试纸——石蕊试纸。可知短文通过波义耳的实验过程和发现来举例说明“真理诞生于一百个问号之后”的观点。因此,选段主要运用了举例子的方法来说明观点。

故选A。

14.本题考查短文内容的理解。

结合短文句子“不巧的是,一个助手不慎把一滴盐酸溅到了紫罗兰上,爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰冲洗了一下,重新插入花瓶中。谁知过了一会儿,溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了”可知这里,他不仅仅是发现了问题,还对这个现象产生了疑问,即“发现问题”阶段。

结合短文句子“促使波义耳进行了许多实验。”的意思,有了这些疑问后,波义耳“进行了许多实验”。这是他的“实验研究”阶段。

结合短文句子“由此他发现,大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,其中以石蕊地衣中提取的紫色浸液最明显:它遇酸变成红色,遇碱变成蓝色。利用这一特点,波义耳制成了实验中常用的酸碱试纸——石蕊试纸。”可知这是他“取得成果”的阶段。

综上,波义耳探寻其理的过程是:先“发现问题”(紫罗兰与盐酸的化学反应),接着“提出疑问”(对这种化学反应的好奇心),然后进行“实验研究”(通过一系列实验来解答疑问),最后“取得成果”(发现花草与酸碱的反应规律并制成试纸)。

故选C。

15.本题考查分析词句含义。

结合短文句子“一天,他急匆匆地向自己的实验室走去,路过花园 时,阵阵醇人的香气扑鼻而来”可知,花香非常浓郁,以至于波义耳在行走过程中就能直接闻到。这表现了花香的强烈程度,也暗示了花园中的花朵可能正处于盛开状态,散发出浓厚的香气。

结合短文句子“他这才发现花园里的花已经开了。”可知,波义耳在闻到花香之前并没有注意到花园里的花已经开了,看出“这才发现”,这个词语说明波义耳平时忙于科研,以至于没有太多时间去留意身边的环境,包括花园中的花卉。

结合短文句子“一天,他急匆匆地向自己的实验室走去,路过花园时,阵阵醇人的香气扑鼻而来,他这才发现花园里的花已经开了。他摘下几朵紫罗兰插入一个含水的烧瓶中,然后开始和助手们做实验。不巧的是一个助手不慎把一滴盐酸溅到了紫罗兰上,爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰冲洗了一下,重新插入花瓶中。”中“急匆匆、走去”这些词语,体现了波义耳对时间的珍视和对工作的紧迫感。他急匆匆地前往实验室,说明他对实验有很高的期待或责任感,同时也反映了他日常工作的忙碌和紧张。“摘下、插入、急忙、冲洗、重新”这一系列动作则展示了波义耳对实验的细心和专注。他注意到紫罗兰与盐酸的反应,并立即采取行动,这不仅表明了他敏锐的观察力,也体现了他在面对意外情况时能够迅速、冷静地作出反应。可知,综合上述细节,可以看出作为化学家的波义耳是一个既忙碌又细心、专注的人。

16.本题考查语言表达。

结合《真理诞生于一百个问号之后》中,一个“不慎”的助手不小心将盐酸溅到了紫罗兰上,这一意外事件最终导致了波义耳的重要发现——石蕊试纸的发明。从正反两面来评价这个“不慎”的助手,语句通顺合理即可。

示例:从正面看,他的“不慎”激发了波义耳的好奇心,进而引发了一系列的科学探索和实验,最终导致了石蕊试纸的发明,这在化学领域具有重大的意义。 从反面评价,这位助手的“不慎”也反映出在科学实验中必须保持高度的专注和谨慎,因为任何小的疏忽都可能导致实验结果的偏差甚至实验的失败。尽管如此,我们不能否认他的这一“不慎”行为对科学发展的贡献。因此,这位助手的行为既是教训也是启示,提醒我们在科学探索中要更加细心和专注。

17.名扬中外,享誉全球。文中指叶嘉莹作为学者名扬中外。 18. 观点:人要学会适应 ①仙人掌适应沙漠,叶片变成刺,减少水分蒸发 ③叶嘉莹适应环境,变成蜚声中外的学者 ④林黛玉无法适应环境,致使爱她的人对她敬而远之 ①② ③④ ①②③ ④ 19.D 20.小学毕业后,初中进入新的学校,一切都是新的,我要尽快熟悉新的学习环境,适应初中老师的教学方法,和新同学友好相处,带着热情去面对新的生活,不胆怯,真正的融入新的环境,从而拥有更加精彩的生活。

【导语】这篇阅读文章以“做一颗彩色的露珠”为主题,通过露珠、仙人掌、蝴蝶、叶嘉莹和林黛玉等多个事例,阐述了适应环境的重要性。文章结构清晰,论点明确,事例丰富,既有自然界的现象,也有人物的经历,正反对比鲜明。语言简洁生动,尤其是通过露珠的比喻,形象地传达了适应环境的积极意义。文章不仅强调了适应的必要性,还指出适应是一个主动、积极的过程,鼓励读者在面对新环境时保持开放、积极的心态,展现了深刻的生活哲理。

17.本题考查词语的理解。

结合文章第③自然段“这种环境,给了她创作的源泉,她也在适应的过程中,让心不断地飞翔,成为最漂亮的露珠——蜚声中外的学者。”可知,“蜚声中外”指名声传播到国内和国外,形容名声很大,享誉全球。文中指叶嘉莹作为学者名扬中外。

18.本题考查文章内容的理解。

结合文章第①自然段“人,也和露珠一样,要学会适应。”或第④自然段“我们要不断提醒自己:既然不能改变世界,我们就改变自己。做一颗彩色的露珠,不断适应环境,学会生存之道,从而拥有属于自己的精彩。”可知,本文的观点是人要学会适应、学会生存之道。

本文共选了四个示例说明观点。结合文章第②自然段“仙人掌为了适应沙漠,将叶片变成刺,减少了水分的蒸发”可知,这段话是第一个事例,描写了仙人掌为适应沙漠,把叶片变成刺,减少水分的蒸发;结合文章第②自然段“蝴蝶为了适应环境,改变了体色,躲避了天敌。”可知,是第二个事例,蝴蝶为了适应环境,改变了体色,躲避了天敌;结合第③自然段可知,是第三个事例,叶嘉莹适应书香世家环境,成为蜚声中外的学者;结合第④自然段可知,是第四事例,林黛玉无法适应贾府环境,爱她的人对她敬而远之。

结合文章可知,仙人掌和蝴蝶的事例是略写,故选①②;叶嘉莹和林黛玉的事例是详写,故选③④;仙人掌、蝴蝶、叶嘉莹三个事例是正面事例,故选①②③;林黛玉的事例是反面事例,故选④。

19.本题考查文章内容的理解。

解答这道题,要先明确选文的观点是“人要学会适应”。

A.老鞋匠坚持手工制鞋,不愿适应机械化时代的发展趋势,最终生意惨淡。这从反面说明了如果不懂得适应环境的变化,就会面临困境,与短文“人要学会适应”的观点相符,可作为反面事例补充。

B.张文举在投稿不顺的情况下,放弃文学转而练习书法,这是他根据自身情况和环境做出的改变,适应了新的发展方向,最终成为硬笔书法家,很好地体现了学会适应能带来成功,可作为正面事例说明观点。

C.越王勾践战败后,适应了失败的处境,通过卧薪尝胆改变自己,最终打败吴国成为霸主。表明在困境中学会适应并努力改变,就能达成目标,契合短文观点。

D.爱迪生在改进电灯泡过程中经历无数挫折仍不放弃,重点强调的是他坚持不懈的精神,而非对环境的适应,与短文“人要学会适应”的观点不相关,所以该事例不恰当。

故选D。

20.本题考查开放性作答。

文中指出适应环境是一种智谋和策略,叶嘉莹在良好家庭氛围中积极适应,让自己获得成长;而林黛玉进入贾府后消极被动,无法融入。这表明面对新环境,积极热情的心态能帮助我们更好地融入,消极被动则会带来不良影响。

示例:小学毕业后踏入新环境,别胆怯迟疑,要像叶嘉莹融入书香氛围那样,热情主动。别学林黛玉消极敏感,多些积极豁达。要坚信适应能带来新机遇,以开放的心态迎接挑战,努力在新环境中找到属于自己的位置。

21.(1)马奔跑时蹄子是否着地

(2)四蹄腾空 始终有一蹄着地

(3)在一条跑道的一端等距离放上24个照相机,镜头对准跑道;在跑道另一端的对应点上钉好24个木桩,木桩上系着细线,细线横穿跑道,接上相机快门。

(4)科恩赢了,事实就是马奔跑时始终有一蹄着地 22.C

【导语】这篇短文通过斯坦福与科恩的争执,展现了科学探索中的争论之美。两人围绕“马奔跑时蹄子是否着地”展开激烈讨论,最终通过摄影技术揭示了真相。争执不仅解决了问题,还意外催生了电影的雏形。文章通过这一事件,强调了争论在科学发现中的重要性,以及探索未知的乐趣。标题《争执的美丽》巧妙点题,揭示了争论背后蕴含的创造力和进步力量。整体上,文章结构紧凑,叙述清晰,富有启发性。

21.本题考查对文章内容的理解和找关键词句。

(1)结合第①自然段“斯坦福与科恩围绕‘马奔跑时蹄子是否着地’发生了激烈的争执。”可知,争执的问题是“马奔跑时蹄子是否着地”。

(2)结合第①自然段“斯坦福认为,马奔跑得那么快,在跃起的瞬间四蹄应是腾空的。而科恩认为,马要是四蹄腾空,岂不成了青蛙?应该是始终有一蹄着地。”可知,斯坦福的观点是马奔跑时四蹄腾空,科恩的观点是马奔跑时始终有一蹄着地。

(3)结合第①自然段“他在一条跑道的一端等距离放上24个照相机,镜头对准跑道;在跑道另一端的对应点上钉好24个木桩,木桩上系着细线,细线横穿跑道,接上相机快门。”可知,写了他们探究马奔跑时的秘密的方法是使用相机和细线记录马的运动。(画出即可)

(4)结合第②自然段“相片显示:马奔跑时始终有一蹄着地。科恩赢了。”可知,争执的结果是科恩赢了。

22.本题考查标题的含义。

A.“斯坦福与科恩的争吵非常美丽。”只关注了争执本身,而没有涉及到争执带来的深远影响或结果,表述不正确。

B.这个选项只强调了争执后的一个具体结果,即电影的“雏形”的成熟,但忽略了争执本身以及争执过程中人们的探索精神,表述不正确。

C.这个选项不仅涵盖了争执本身,还强调了争执背后的探索精神、对未知的好奇以及通过实验寻求答案的方法。正如斯坦福与科恩的争执最终导致了电影的“雏形”的诞生。它准确地捕捉到了文章想要传达的核心信息,即争执虽然可能只是生活中的一个瞬间,但背后所蕴含的探索精神和科学态度却能带来重大的发现和进步。表述正确。

故选C。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐