统编版2024-2025学年语文五年级下册第5单元现代文阅读专项训练-(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版2024-2025学年语文五年级下册第5单元现代文阅读专项训练-(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 298.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-11 20:38:32 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文五年级下册统编版

快乐阅读。

晚间挤了一屋的人,桌上点着一盏灯。严监生喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。大侄子走上前来问道:“二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。二侄子走上前来问道:“二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?”他把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因两位舅爷不在跟前,故此记念。”他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。赵氏慌忙揩揩眼泪,走近上前道:“爷,别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。

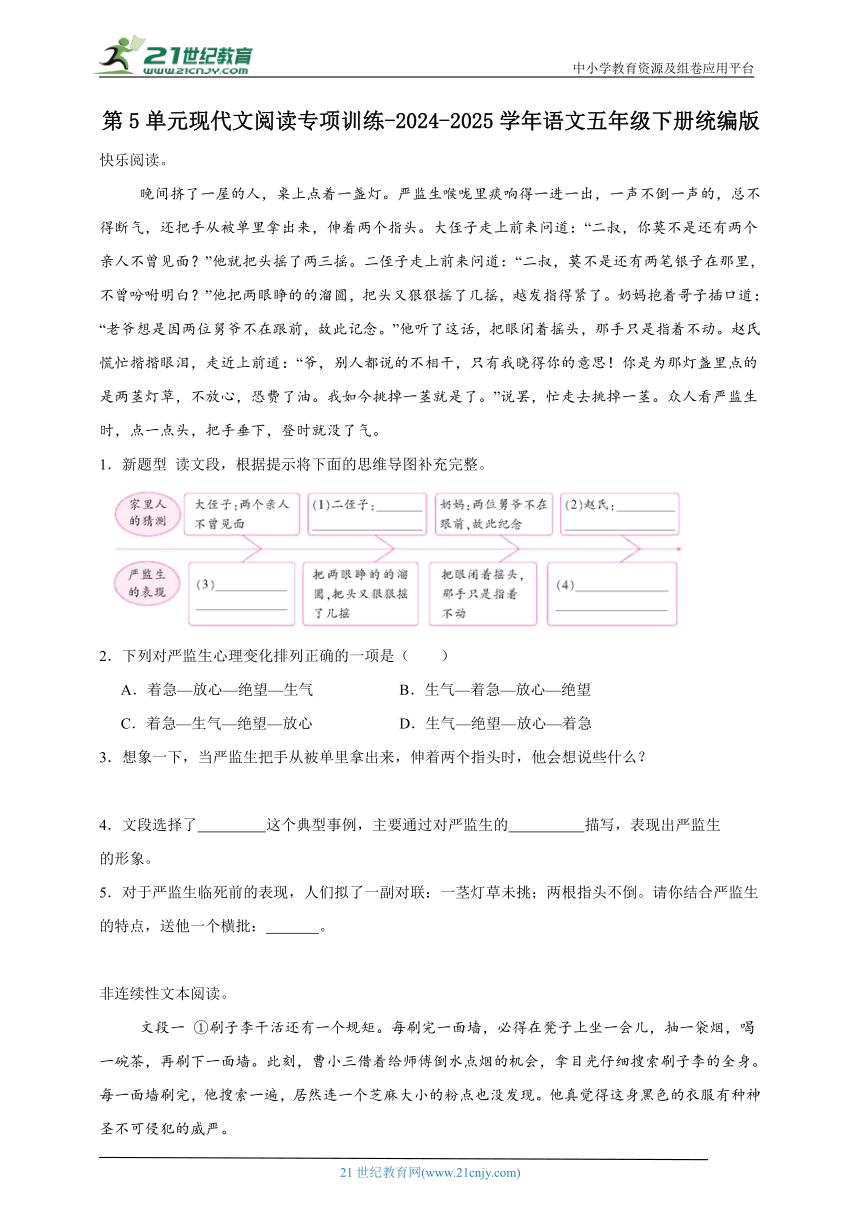

1.新题型 读文段,根据提示将下面的思维导图补充完整。

2.下列对严监生心理变化排列正确的一项是( )

A.着急—放心—绝望—生气 B.生气—着急—放心—绝望

C.着急—生气—绝望—放心 D.生气—绝望—放心—着急

3.想象一下,当严监生把手从被单里拿出来,伸着两个指头时,他会想说些什么?

4.文段选择了 这个典型事例,主要通过对严监生的 描写,表现出严监生 的形象。

5.对于严监生临死前的表现,人们拟了一副对联:一茎灯草未挑;两根指头不倒。请你结合严监生的特点,送他一个横批: 。

非连续性文本阅读。

文段一 ①刷子李干活还有一个规矩。每刷完一面墙,必得在凳子上坐一会儿,抽一袋烟,喝一碗茶,再刷下一面墙。此刻,曹小三借着给师傅倒水点烟的机会,拿目光仔细搜索刷子李的全身。每一面墙刷完,他搜索一遍,居然连一个芝麻大小的粉点也没发现。他真觉得这身黑色的衣服有种神圣不可侵犯的威严。

②当刷子李刷完最后一面墙,坐下来,曹小三给他点烟时,竟然瞧见刷子李裤子上出现一个白点,黄豆大小。黑中白,比白中黑更扎眼。完了,师傅露馅儿了,他不是神仙,往日传说中那如山般的形象轰然倒去。他怕师傅难堪,不敢说,也不敢看,可忍不住还要扫一眼。

③这时候,刷子李忽然朝他说话:“小三,你瞧见我裤子上的白点了吧?你以为师傅的能耐有假,名气有诈,是吧?傻小子,你再仔细瞧瞧吧——”

④说着,刷子李手指捏着裤子轻轻往上一提,那白点即刻没了,再一松手,白点又出现,奇了!他凑上脸用神再瞧,那白点原来是一个小洞!刚才抽烟时不小心烧的。里边的白衬裤打小洞透出来,看上去就跟粉浆落上去的白点一模一样!

⑤刷子李看着曹小三发怔发傻的模样,笑道:“好好学本事吧!”

⑥曹小三学徒的头一天,见到听到学到的,恐怕别人一辈子也不一定能明白呢。

文段二 ①快手刘是个撂地摊卖糖的胖大汉子。他有个随身背着的漆成绿色的小木箱,在哪儿摆摊就把木箱放在哪儿。箱上架一条满是洞眼的横木板,洞眼插着一排排廉价而赤黄的棒糖。他变戏法是为吸引孩子们来买糖。戏法十分简单,俗称“小碗扣球”。一块绢子似的黄布铺在地上,两个白瓷小茶碗,四个滴溜溜的大红玻璃球儿,就这再普通不过的三样道具,却叫他变得(神出鬼没 活灵活现)。他两只手各拿一个茶碗,你明明看见每个碗下边扣着两个红球儿,你连眼皮都没眨动一下,嘿!四个球儿竟然全都跑到一个茶碗下边去了,难道这球儿是从地下钻过去的?他就这样把两只碗翻来翻去,一边叫天喊地,东指一下手,西吹一口气,好像真有什么看不见的神灵做他的助手,四个小球儿忽来忽去,根本猜不到它们在哪里。

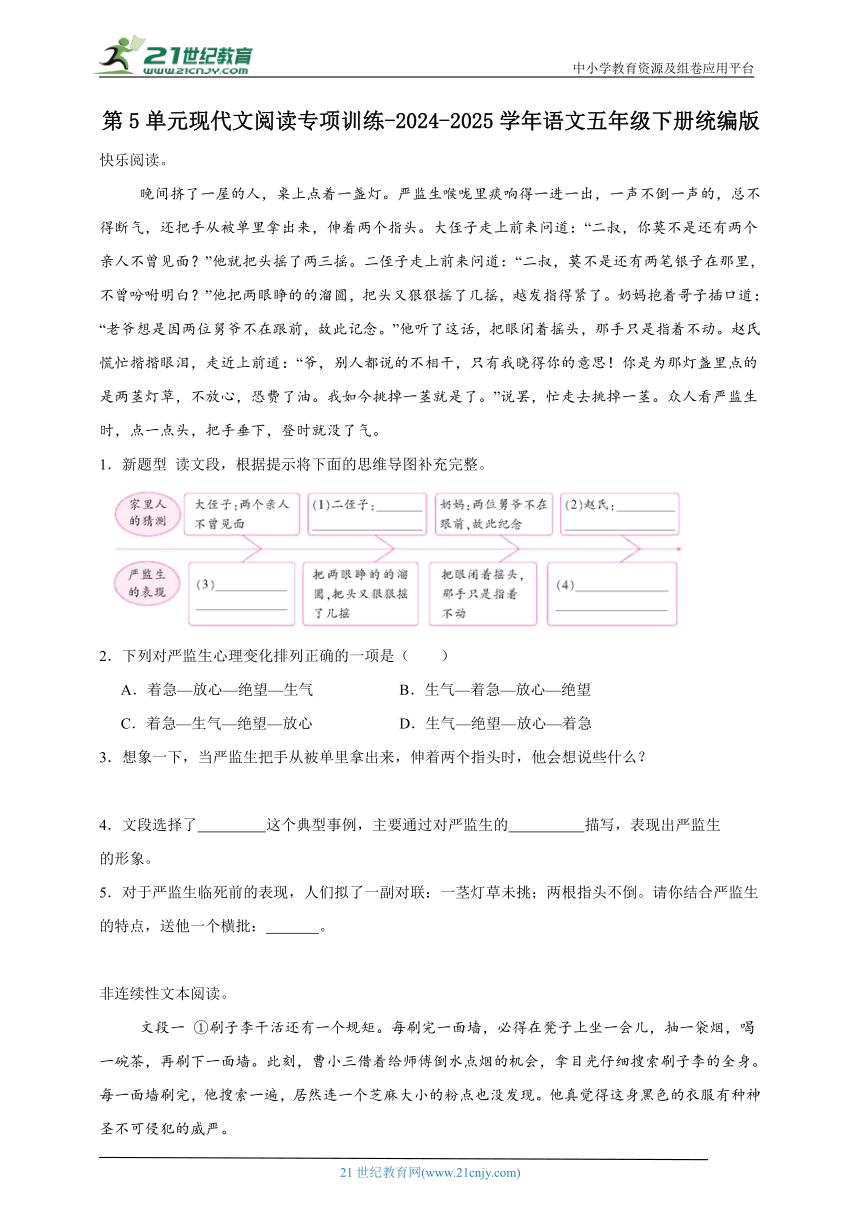

6.根据下面思维导图中的关键词,摘录描写曹小三心理的语句,并体会他的内心变化。

7.在文段二括号中最能体现快手刘变戏法特点的词语上打“√”,并用“﹏﹏﹏”画出文中最能体现这一特点的句子。

8.语文要素 下列说法不正确的一项是( )

A.作者冯骥才写人这么鲜活,是因为他善于观察生活。

B.曹小三的心理变化,从侧面衬托出刷子李的高超技艺。

C.作者冯骥才用一连串的动作描写直接写出了快手刘变戏法的本事高。

D.写人时只要尽可能多地列举事例,人物特点就能表现出来。

阅读感悟

快手刘

文/冯骥才

①人人在童年,都是时间的富翁。我有时待在家里闷得慌,就不免要到离家很近的那个街口,去看快手刘变戏法。

②快手刘是个摆摊卖糖的大胖汉子。随身背着的绿色小木箱,上面插着一排排廉价的棒糖。他变戏法是为吸引孩子们来买糖。戏法很简单,俗称“小碗扣球”。一块绢子似的黄布铺在地上,两只白瓷小茶碗,四个滴溜溜的大红玻璃球儿。他两手各拿一只茶碗,你明明看见每只碗下边扣着两个红球儿,你连眼皮都没眨一下,只见他一边叫天喊地,东指一下手,西吹一口气,嘿!四个球儿竟然全都跑到一只茶碗下边去了。

③有一次,我亲见他手指敏捷灵活地一动,把一个球儿塞在碗下边扣住,便想揭他老底,禁不住大叫:“在右边那个碗底下,我看见了!”“你看见了?”快手刘明亮的大眼珠子朝我惊奇地一闪:“不会吧!你可得说准了,猜错就得买我的糖。”“行!我说准了!”谁知快手刘突然把右边的茶碗翻过来:“瞧吧,在哪儿呢?”咦?怎么碗下边什么都没有呢?快手刘又把左边的茶碗掀开,同样也没有。球儿都飞了?只见他将两只空碗对口合在一起,举在头顶上,口呼一声:“来!”双手一摇茶碗,里面竟然哗哗响。打开碗一看,四个球儿居然又都出现在碗里面。怪,怪,怪!围看的人发出一阵惊讶不已的唏嘘声。“怎么样?你输了吧!不罚你钱,买块糖吃就行了。”我臊得脸皮发烫,在众人的笑声里买了块棒糖,站在围了几圈的人后边去。从此我只站在后边看了,再不敢挤到前边去多嘴多舌。他的戏法,在我眼里真是神奇无比,那时他是我最佩服的人。我童年和少年的许多时光,就是在他令人痴想不已的表演中慢慢消磨掉的。

④我上高中是在外地,人一走,留在家乡的童年和少年就像合上的书。快手刘带给我的美好故事,就像鲜活的花瓣夹在书页里,再翻开都变成了干枯的回忆。

⑤高二暑假回家,一天在离家不远的街口看见十多个孩子围着什么又喊又叫,走近一看,竟然是快手刘!他依旧卖糖葫芦和变戏法,但那只木箱,已经破损不堪,再也看不出先前那悦目的绿色。再看他,饱满的曲线没了,尖尖的骨形突露,眸子没了光彩。这双手尤其使我吃惊,手背上青筋缕缕,污黑的手指头上绕着一圈圈皱纹,好像吐尽了丝而皱缩下去的老蚕……他抓住两只碰得破破烂烂的茶碗口,缓慢迟钝地翻来翻去,四个小球一会儿没头没脑地撞在碗边上,一会儿从手里掉下来。

⑥孩子们叫起来:“球在那儿呢!”“在手里哪!” “指头中间夹着呢!”叫声让他慌张不已,手抖抖索索 ,连他自己都不知道球在哪儿了,无怪乎周围的看客只是寥寥无几的孩子。

⑦“在他手心里!绝对没错!”孩子们吵着闹着叫他张开手,他却攥得紧紧的,几乎用请求的口气说:“是在碗里呢!我手里什么也没有……”可这些稚气的小孩儿偏偏不依不饶,非叫他张开不可!他哪能张开?一张开,就会漏洞百出。我真不愿意看见他这幅窘相,走到孩子们中间,用手指那木箱说:“球在这箱子上呢!”

⑧孩子们被我这突如其来的话,弄得莫名其妙,都瞅那木箱。就在这时,我瞥见快手刘用一种尽可能快的速度把手里的小球儿塞在碗下边。“球在哪儿呢?”孩子们问我。

⑨快手刘笑呵呵地翻开地上的碗说 瞧 就在这儿哪 怎么样 你们说错了吧 买块糖吧 孩子们给骗住了 再不喊闹 一两个孩子掏钱买糖 其余的一哄而散 只剩下我和快手刘呆立在那儿,他灰蒙蒙的眸子里充满疑问,显然他不明白,我这个陌生的青年何以要帮他解困。

⑩在饱经风霜的岁月里,艺人的高超技艺,却没有人来传承,他晚年竟变得如此凄凉,为什么呢?我陷入了沉思之中。

9.给划线的句子加上标点。

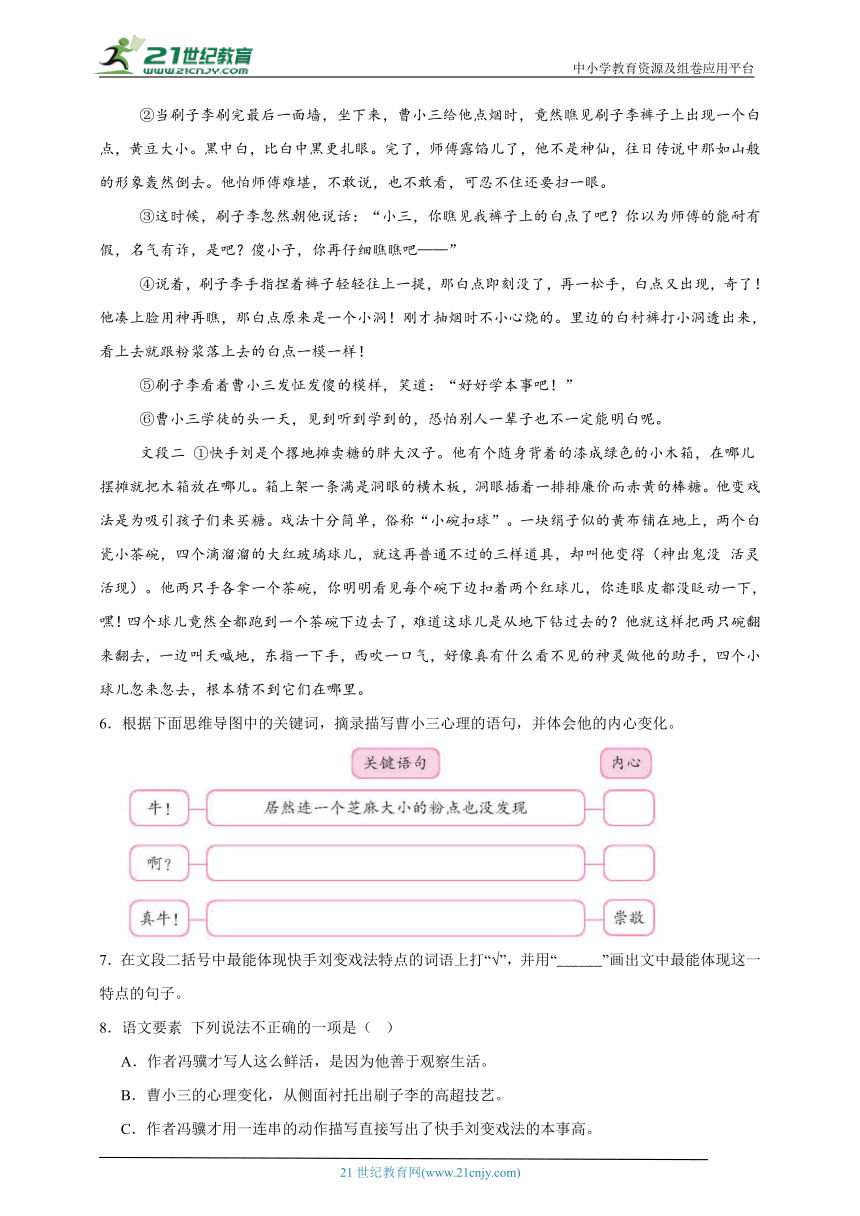

10.阅读全文,用文中原词填写下表。

时间 快手刘的手 快手刘的演技 观众 “我”的表现

“我”童年时 敏捷灵活 围了几圈 揭他老底

“我”高二暑假 漏洞百出

11.品析下面的词或句,回答括号内的问题。

(1)从此我只站在后边看了,再不敢挤到前边去多嘴多舌。(“挤”字有何表达效果?)

(2)“球在那儿呢!”“在手里哪!”“指头中间夹着呢!”(连用三个感叹号,有何作用)

12.从结构和内容上,说说第④段在全文中的作用。

13.标题为“快手刘”,文章却用大量笔墨写他表演“不灵”,这样写有何目的?至少说2点。

阅读

材料一:

说起我们中国人使用筷子的习惯,话可就长了。

早在商代,筷子称为“挟”,后来改称“箸”,过了上百年后又改为“筷”。“筷子”的“筷”与“快”是同音字。“快”表达了人们的肚子饿了,急于进食的心情,于是便拿起“筷子”美餐起来。

今天,在全世界,凡吃中餐者,都用筷子。《简明不列颠百科全书》对中国的筷子给予了很高的评价:“中国的筷子取代餐桌上的刀叉,反映了学者以文化英雄的优势胜过了武士。”

中国筷子还深受世界各国人民的喜爱,许多来旅游观光的外国客人总愿带回几双中国的筷子作为纪念。小小筷子传播了友谊,加深了中国人民和世界各国人民的相互了解。

材料二:

【热点背景】

江苏泰州市出台了全国首个《公勺公筷使用规范》地方标准,指出公勺公筷为两人以上同桌共餐时,用以舀(夹)取菜(点)的勺子、筷子,是就餐者不与嘴接触的分餐工具,并从长短、颜色、标识等方面规定了公筷的制作要求。

【热点聚焦】

不光是泰州,不少省市都发布了使用公勺公筷的倡议。首都文明办、北京市卫健委发出《争做文明健康好市民倡议书》,建议市民尽量分餐进食,使用公勺公筷。上海市四部门联合发布《关于使用公筷公勺的倡议书》,上海首批100家餐厅对外承诺,全面提供一菜一公筷或公勺。

疫情之下,戴口罩、勤洗手、常通风成为人们的共识,打喷嚏时遮挡口鼻、排队时保持距离等不少细节都已成为人们的习惯。人们对生命健康高度重视,健康意识被唤醒,在此契机下提倡使用公筷公勺无疑会事半功倍。不过,推广使用公筷公勺,只有规范标准和餐厅的承诺还不够,还需要每个人切实地参与。在一项有21万人参与的投票调查中,针对“你外出聚餐有用公筷公勺的习惯吗”这一问题,有5.7万人选择“会用,已成习惯”,有6.4万人选择“没有,嫌麻烦”。有网友留言说:“有时候提出用公筷,对方用一副我们不讲义气的样子拒绝,也不好意思再提。”“我想用但怕他们觉得我做作,也就忍了。”

材料三:

14.读材料一,“说起我们中国人使用筷子的习惯,话可就长了。”这句话中“长”的意思是( )

A.《简明不列颠百科全书》对筷子作的评价很长。

B.筷子的传播距离很长。

C.筷子的历史悠久,关于筷子的内容多,有很多话可说。

15.下列说法错误的是( )

A.使用公筷公勺体现了人们对生命健康的重视。

B.政府出台相关政策有利于推行人们使用公筷公勺。

C.使用公筷公勺是小题大做,完全没有必要。

16.根据材料,判断下列说法的对错,对的打“√”,错的打“×”。

(1)“筷子”的”筷”与“快”是同音字。表示中国人吃饭很快而且很快乐。( )

(2)从调查的结果中看,有6.4万人觉得使用公公筷太麻烦。( )

(3)材料三的宣传图片中,“公筷进餐,守护健康”告诉我们只要进餐时使用公筷,就不会得病。( )

17.上海市出台了《关于使用公筷公勺的倡议书》,红红认为在自己家也要使用公筷公勺,而爷爷却认为在自己家不用这么做。你认同谁的想法?为什么?

阅读与理解。

他像一棵挺脱的树(节选)

他没有什么模样,使他可爱的是脸上的精神。头不很大,圆眼,肉鼻子,两条眉很短很粗,头上永远剃得发亮;腮上没有多余的肉,脖子可是几乎与头一边儿粗;脸上永远红扑扑的,特别亮的是颧骨与右耳之间一块不小的疤——小时候在树下睡觉,被驴啃了一口。他不甚注意他的模样,他爱自己的脸正如同他爱自己的身体,都那么结实硬棒,他把脸仿佛算在四肢之内,只要硬棒就好。是的,到城里以后,他还能头朝下,倒着立半天。这样立着,他觉得,他就很像一棵树,上下没有一个地方不挺脱的。

18.用“________”画出文段中承上启下的句子。

19.用“∥”把文段分为三层,并概括出每层的主要内容。

第一层:__________________________________________

第二层:___________________________________

第三层:_________________________________________

20.“脸上永远红扑扑的,特别亮的是颧骨与右耳之间一块不小的疤——小时候在树下睡觉,被驴啃了一口”一句中的破折号的作用是( )。

A.表示声音断断续续 B.表示意思转折 C.表示解释说明 D.表示声音的延长

21.文段选自老舍的《骆驼祥子》,文中的“他”有什么特点?作者是从哪几个方面来细致刻画的?

阅读理解。

渴望读书的“大眼睛”

十几年前,一位年轻的摄影爱好者深入大别山地区采访“希望工程”。在安徽省金寨县,他遇到了一群每天跋涉30里路求学的孩子,在众多孩子中间发现了一双闪亮的大眼睛。这个大眼睛的小女孩年龄最小,最叫他担心,因为她上学走的是蜿蜒的山路,其中一段还在一座大水库上面。可是,这个大眼睛的小姑娘十分坚强,不管刮风下雨,她总是按时到校,这位记者十分感动。一天早晨,他随着这个孩子走进教室,拍下了《我要读书》这张极具感染力的照片。从此,照片中那双渴望读书的“大眼睛”打动了无数的热心人,也在小朋友的心中留下了深刻的印象。

你看,这双大眼睛,是那样明亮,那样专注。它注视着前方,生怕漏掉老师在黑板上写的每一个字,生怕漏掉老师讲的每一句话……

你看,这双大眼睛,闪烁着渴望,充满着忧郁。虽然清晨教室光线并不明亮,虽然她上学前连梳头洗脸的时间也没有,可是就连这样的学习机会她也担心会失去……

这双大眼睛,好像在看着你,看着我,向我们讲述着成千上万濒临失学的儿童的故事。

这双大眼睛,好像在看着大人,看着孩子,看着所有人,从心灵深处唤起人们的同情和关心。

这幅照片发表后,“大眼睛”很快成为“希望工程”的形象标志。这双忧郁而充满渴望的大眼睛激起了海内外千百万人的爱心,无数援助之手伸向了渴望求学的孩子们。无数同龄的孩子也自愿向贫困地区的孩子捐献文具图书,把省下来的零花钱积攒起来援助小伙伴。在社会各界的努力下,“希望工程”开展十年后共收到捐款17.82亿元人民币。220.9万因贫困而失学的儿童重返校园,贫困地区崛起了7549所希望小学。因此,“希望工程”被公认为是20世纪90年代中国人为改变教育落后面貌所付出爱心的一块丰碑。

直到今天,那双渴望读书的大眼睛还在注视着人们,召唤着更多的人投入到“希望工程”当中,激励着千百万孩子更加努力学习。

22.课文题目中的“大眼睛”加上了引号,其作用是( )

A.特定称谓 B.着重指出 C.表示引用

23.阅读第1自然段,回答下面问题。

(1)“大眼睛”是怎样读书的?

(2)记者为什么要拍摄这张照片?

24.课文是怎样描写大眼睛的?从第2~5自然段中各找出一个关键词语。

25.第2自然段中的两个“生怕”写出了小女孩 。第3自然段中加点词语“虽然”写出了学习条件的 ,“可是”说明了小女孩对 的渴望,以及内心充满 的原因。

26.用“________”从文中画出一个排比句。

27.“大眼睛”为什么能成为“希望工程”的标志?

《第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文五年级下册统编版》参考答案

1.(1)两笔银子不曾吩咐明白

(2)恐两茎灯草费了油

(3)把头摇了两三摇

(4)点一点头,把手垂下,登时就没了气 2.C 3.你们真是浪费,居然点了两茎灯草,赶快挑掉一茎。 4. 临死前挑灯草 动作和神态 吝啬 5.爱财如命

【导语】这篇阅读文章通过细腻的描写和生动的对话,展现了严监生临终前的心理变化和性格特点。文章以严监生伸着两个指头的细节为线索,逐步揭示了他对灯草费油的担忧,突出了他吝啬、节俭的性格。通过大侄子、二侄子、奶妈和赵氏的不同猜测,层层递进,最终由赵氏点明真相,情节紧凑,富有戏剧性。

1.本题考查对短文内容的理解。

从文段中“二侄子走上前来问道:‘二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?’”可以明确,二侄子猜测的内容是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白。所以(1)处应填“还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白”。

根据“赵氏慌忙揩揩眼泪,走近上前道:‘爷,别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。’”可知,赵氏猜测严监生是为灯盏里点的两茎灯草不放心,恐费了油。因此(2)处应填“为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油”。

由“大侄子走上前来问道:‘二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?’他就把头摇了两三摇”可得,严监生对大侄子猜测的表现是把头摇了两三摇。所以(3)处应填“把头摇了两三摇”。

从“说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气”可知,严监生对赵氏猜测的表现是点一点头,把手垂下。故(4)处填“点一点头,把手垂下”。

2.本题考查对短文内容的理解。

大侄子猜测时:严监生只是“把头摇了两三摇”,此时他只是因为大侄子没有猜对他的意思而有些着急,心里想着不是这个原因,你们怎么就不明白呢。

二侄子猜测时:严监生“把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了”,从他的神态和动作可以看出,他此时已经很生气了,觉得二侄子也没猜对,而且还不明白他的意思,怎么就想不到是灯草的事呢。

奶妈猜测时:严监生“把眼闭着摇头,那手只是指着不动”,这时他已经对大家的猜测感到绝望了,觉得大家都不了解他,都猜不到他的心思,都快没力气和大家耗下去了。

赵氏猜对后:严监生“点一点头,把手垂下,登时就没了气”,说明他看到赵氏猜对了,把灯草挑掉一茎,他放心了,觉得终于有人懂他了,然后就安心地咽气了。

所以严监生的心理变化过程是着急—生气—绝望—放心。

故选C。

3.本题考查拓展性思维。

先分析文本中严监生在众人猜测时的反应,如摇头、瞪眼等动作,理解他着急、生气等情绪。结合严监生吝啬的性格特点,从他在意灯盏里两茎灯草费油这一核心点出发,推测他内心想要表达的话语。

示例:你们这群糊涂蛋!都看不见那灯盏里点着两茎灯草吗?多费油啊,快挑掉一茎!

4.本题考查描写方法和人物形象分析。

文段围绕严监生在临死前,因灯盏里点着两茎灯草,觉得费油,迟迟不肯断气这一事件展开,所以典型事例是严监生临死前惦记灯草费油。

文中“把手从被单里拿出来,伸着两个指头”“把头摇了两三摇”“把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇”等都是对严监生的动作描写;“两眼睁的的溜圆”等也属于神态描写。

严监生在生命垂危之际,不顾及其他,只在乎灯草是否费油,体现出他极其吝啬的形象特点。

5.本题考查对联。

回顾文段内容,明确严监生的核心特点是吝啬,临死还因两茎灯草费油而不肯断气。思考能精准概括其吝啬这一特点,且语言简洁、符合横批风格的表述。

示例:吝啬至极。

6.关键语句:裤子上出现一个白点,黄豆大小

那白点原来是一个小洞

内心:佩服 质疑 7.神出鬼没 他就这样把两只碗翻来翻去,一边叫天喊地,东指一下手,西吹一口气,好像真有什么看不见的神灵做他的助手,四个小球儿忽来忽去,根本猜不到它们在哪里。 8.D

【导语】这篇文章通过细腻的描写和生动的对话,展现了两位民间艺人的高超技艺和独特魅力。刷子李的技艺不仅体现在他的工作细节中,更通过曹小三的心理变化,巧妙地烘托出他的专业与神秘。快手刘的戏法则通过简洁而生动的动作描写,让读者仿佛置身现场,感受到他的技艺之精湛。作者冯骥才善于捕捉生活中的细节,通过具体的场景和人物对话,将人物形象刻画得栩栩如生,充分展现了民间艺人的智慧与风采。

6.本题考查文章内容理解。

结合所给文段一第①自然段句子“曹小三借着给师傅倒水点烟的机会,拿目光仔细搜索刷子李的全身。每一面墙刷完,他搜索一遍,居然连一个芝麻大小的粉点也没发现。他真觉得这身黑色的衣服有种神圣不可侵犯的威严。”抓住关键词“有种神圣不可侵犯的威严”可知曹小三的心理:敬佩;

结合所给文段一第②自然段句子“当刷子李刷完最后一面墙,坐下来,曹小三给他点烟时,竟然瞧见刷子李裤子上出现一个白点,黄豆大小。黑中白,比白中黑更扎眼。”,抓住关键词“瞧见刷子李裤子上出现一个白点,黄豆大小。”可知曹小三看见刷子李裤子上的白点,他开始怀疑刷子李的技艺和名声,觉得师傅露馅了。但

结合所给文段一第④自然段句子“奇了!他凑上脸用神再瞧,那白点原来是一个小洞!刚才抽烟时不小心烧的。里边的白衬裤打小洞透出来,看上去就跟粉浆落上去的白点一模一样!”抓住关键词句“那白点原来是一个小洞”可知随后,刷子李揭示了真相,那白点原来是一个小洞透出的白衬裤,曹小三对刷子李的技艺再次感到敬佩和惊叹。

7.本题考查选词填空,找关键句子。

神出鬼没:原指用兵灵活机动。后泛指变化迅速,出没无常,不可捉摸。

活灵活现:形容描绘生动,神情逼真,使人有亲眼所见的感觉。在文中形容再普通的道具在快手刘手里也可以变出很多的花样,应使用“神出鬼没”。

结合所给文段二句子可知在文中形容快手刘变戏法神出鬼没特点的句子为:他就这样把两只碗翻来翻去,边叫天喊地,东指一下手,西吹一口气,好像真有什么看不见的神灵做他的助手,四个小球儿忽来忽去,根本猜不到它们在哪里。这句话写出了快手刘变戏法的速度很快,令人不可捉摸。

8.本题考查材料内容理解。

D.写人时要选取典型的事例,突出人物的特点,不是说尽可能多地列举事例,人物特点就能表现出来。此项说法有误;

故选D。

9.:“,!??!”,。,。 10. 神奇无比

缓慢迟钝 寥寥无几 帮他解困 11. “挤”字写出了观众之多,侧面烘托了快手刘的表演精彩,引人入胜。 加强肯定的语气,肯定孩子们判断的正确性,侧面表现了快手刘表演的失误不灵。 12.结构:承上启下(或者过渡作用)。内容:交代了“我”很久没看到快手刘表演的原因,为下文写快手刘的苍老、表演失误做一定的铺垫。 13.写快手刘表演的不灵,与前面形成鲜明对比,突出快手刘晚年生活的悲凉,也表达了“我”对像快手刘一样的俗世奇人老无所依的深切同情,以及对民间文化技艺传承问题的一种担忧。

【解析】9.本题考查标点符号。

快手刘笑呵呵地翻开地上的碗说,后面是“快手刘”所说的话,应用“冒号、双引号”;“瞧”中间有停顿,应用“逗号”;“就在这儿哪”表示感叹,应用“叹号”;“怎么样”表示疑问句,应用“问号”;“你们说错了吧”表示反问句,应用“问号”;“买块糖吧”应用“叹号”;“孩子们给骗住了”与“再不喊闹”中间有停顿,应用“逗号”,句尾用“句号”;“ 一两个孩子掏钱买糖”与“其余的一哄而散”中间有停顿,应用“逗号”,句尾用“句号”。

故答案为:快手刘笑呵呵地翻开地上的碗说:“瞧,就在这儿哪!怎么样?你们说错了吧?买块糖吧!”孩子们给骗住了,再不喊闹。一两个孩子掏钱买糖,其余的一哄而散。

10.本题考查信息的筛选。

解答此题在整体感知文本内容的基础上,根据题干中给出的时间提示,找到相关的段落,从中即可提取出相关的词语作答。

文章第三段写我童年时看快手刘的表演,“他的戏法,在我眼里真是神奇无比”;第五段写我高二时再看快手刘,发现他“缓慢迟钝地翻来翻去”,表演漏洞百出,“周围的看客只是寥寥无几的孩子”,他不明白“我这个陌生的青年何以要帮他解困”可知答案。

11.(1)本题考查词语的赏析。

解答此题关键要结合词语所处的语境,弄清这个词语的表述对象,然后综合词义与表达效果这两方面因素进行揣摩.句中的“挤”字表现了观众之多,从侧面描写出快手刘的表演很精彩,别有天地。

(2)本题考查感叹号作用的分析。

感叹号是表达情感的符号,连用三个感叹号,则是为了加强语气,肯定孩子们的判断是正确的,作者这么写的目的是为了侧面表现快手刘的表演失误。

12.本题考查段落在文中作用的分析。

解答此题关键要掌握特殊段落在文中的一般作用,首段的作用一般是:引出下文,开篇点明,点明中心等;中间段的作用一般是承上启下的过渡;末段的作用一般是总结全文,篇末点题,点明主旨,深化主旨,升华主题等.具体作用还要根据文章全局去分析。

结合本文内容来看,本段交代了我很久没看“快手刘”表演的原因,为下文写再次看到他的表演漏洞百出作铺垫;从结构上看,起到了承上启下的过渡作用。

13.本题考查内容的理解与分析。

解答此题关键要整体感知文章内容,根据上下文内容及文章主旨去判断。这篇文章作者通过两件事的描述,表达了对快手刘精湛技艺的赞美,同时也表达出作者对民间文化技艺传承问题的担忧。写“快手刘”表演不灵,目的是为了与前面形成鲜明对比,来突出“快手刘”晚年生活的悲凉,从而表达出作者对民间文化技艺传承的担忧,深化主旨。根据这一理解整理作答即可。

14.C 15.C 16. × √ × 17.我认同红红的想法。使用公筷公勺不会把人们之间的亲情割断,反而对全家人的健康有好处。

【解析】14.本题考查句子的理解能力。

认真阅读课文,根据文章内容体会这句话中“长”的意思,它指的是中国人使用筷子历史长、内容多,有很多话可说。

A.《简明不列颠百科全书》对筷子作的评价很高。因此A选项错误。

B.筷子的传播距离跟筷子本身没有关系。因此B选项错误。

故本题选C。

15.本题考查信息获取能力。

A.正确;北京市卫健委发出《争做文明健康好市民倡议书》建议市民尽量分餐进食,使用公勺公筷。就是体现了人们对生命健康的重视。

B.正确;上海市四部门联合发布《关于使用公筷公勺的倡议书》,上海首批100家餐厅对外承诺,全面提供一菜一公筷或公勺。这样有利于人们养成使用公筷公勺的习惯。

C.错误;使用公筷公勺是对我们自己的生命健康负责,并不是小题大做。

故本题选C。

16.本题考查内容理解。

①“筷”:筷子,吃饭时夹食物的用具。“快”:速度高;走路、做事等费的时间短(跟“慢”相对)。虽为同音字,但是字义不同,不能放到一起去理解。故此项错误。

②正确;符合材料二,一项有21万人参与的投票调查中,针对“你外出聚餐有用公筷公勺的习惯吗”这一问题,有5.7万人选择“会用,已成习惯”,有6.4万人选择“没有,嫌麻烦”。

③正确;材料三图片中宣传的标题就是“公筷进餐,守护健康”告诉我们养成使用公筷公勺的好习惯,对我们的健康颇有益处。故此项错误。

17.本题考查观点论证。

上海市出台了《关于使用公筷公勺的倡议书》,就是倡导大家无论何时何地都要使用公筷公勺,所以我们应该认同小红的想法。可以围绕“使用公勺公筷不仅干净卫生,而且能够预防疾病”,“不使用公筷,实际上大大增加了疾病在人与人之间传播的风险”等方面来写,言之有理即可。

18.他不甚注意他的模样,他爱自己的脸正如同他爱自己的身体,都那么结实硬棒,他把脸仿佛算在四肢之内,只要硬棒就好。 19.第一句话为第一层;第二句话为第二层;其他部分为第三层。

第一层:这是中心句,总写祥子的脸上充满精神。

第二层:通过对祥子外貌描写,突出了祥子很有精神的特点。

第三层:生动形象地展示了一个健壮、结实、硬朗的祥子形象 20.C 21.健壮结实,富有活力;从头部、腮部脸部和倒立时身体的样子等方面来细致刻画的

【分析】18.本题主要考查找中心句的能力。

中心句:最能概括文章中心内容,最能表达文章中心思想的句子。作用:一般在段的开头的中心句起概括和总述作用;一般在段的中间的中心句起承上启下作用;一般在段的末尾的中心句起归纳和总结作用;起强调和增强印象作用的中心句一般在段的开头和结尾。

19.本题主要考查对文章的理解与概括能力。

第一层:第一句话。主要写祥子可爱的原因。

第二层:第二句话。运用了外貌描写,主要写精神在祥子身上的体现。

第三层:第三句话至第五句话。主要写祥子他爱自己的脸正如同他爱自己的身体,进城了也不忘锻炼身体,生动形象地展示了一个健壮、结实、硬朗的祥子形象。

20.本题主要考查标点符号。

破折号的作用:首先用来引出解释说明的语句,其次用来表示语意的突然转折和声音延长等。这里是用来解释说明为什么颧骨与右耳之间有一块不小的疤。

21.本题主要考查分析人物形象。

第一层:第一句话。祥子很可爱。

第二句话。运用了外貌描写,写出了祥子的精神、利落等等。关键句子“头上永远剃得发亮;腮上没有多余的肉,脖子可是几乎与头一边儿粗;脸上永远红扑扑的”。

第三层:第三句话至第五句话。主要写出了祥子的健壮、结实、硬朗的祥子形象。关键句子“他还能头朝下,倒着立半天。”

22.B 23. “大眼睛”每天跋涉30里路求学,她上学走的是蜿蜒的山路,其中一段还在一座大水库上面。不管刮风下雨,她总是按时到校。 记者被“大眼睛”行为所感动。 24.专注 渴望 讲述 唤起 25. 对知识的渴求 艰苦 知识 忧郁 26.这双大眼睛,好像在看着大人,看着孩子,看着所有人,从心灵深处唤起人们的同情和关心。 27.这双忧郁而充满渴望的大眼睛激起了海内外千百万人的爱心,无数援助之手伸向了渴望求学的孩子们。无数同龄的孩子也自愿向贫困地区的孩子捐献文具图书,把省下来的零花钱积攒起来援助小伙伴。直到今天,那双渴望读书的大眼睛还在注视着人们,召唤着更多的人投入到“希望工程”当中,激励着千百万孩子更加努力学习。

【解析】22.本题考查的知识点为引号的用法。

引号的用法一般有以下几点:

1、表直接引用,一般引号冒号都用(引号内的内容必须忠实于原文):

例:毛主席教导我们说:“好好学习,天天向上。”

(转述大意时不用引号,冒号改成逗号。如:他说过,没有人的时候是一定要关门的)

2、间接引用:引文已成为说话人句子的一个组成部分,分两种情况:

引文结束前不需停顿,那么其后不能有任何点号。“横眉冷对千夫指,俯首甘为儒子牛”是鲁迅先生的行动写照。

引文结束时刚好需要停顿,那么点号应在引号后。黑格尔曾指出过,错误本身乃是“达到其理的一个必然的环节”,这是很有见解的。

3、表示特殊意义。

例:更有两位虎头虎脑的青年,他们走过“天下最难走的路”,现在却静静地坐着,文雅得合闺女一般。(“天下最难走的路”不是一般意义的路,而是两万五千里长征之路。)

4、表特殊称谓。

例:老根据地人民做的鞋是“量天尺”。

5、表强调突出。

例:从某种意义上说,“说”就是做。

23.(1)同学们在做此类题目时,要仔细阅读原文,深刻理解短文内容。通过阅读短文我们知道,“大眼睛”每天跋涉30里路求学,她上学走的是蜿蜒的山路,其中一段还在一座大水库上面。不管刮风下雨,她总是按时到校。

(2)因为记者被“大眼睛”行为所感动,所以他要拍摄这张照片

24.同学们在做此类题目时,要仔细阅读原文,深刻理解短文内容,学会从文中提取信息。

25.通过阅读短文我们知道,第2自然段中的两个“生怕”写出了小女孩对知识的渴求。第3自然段中加点词语“虽然”写出了学习条件的艰苦,“可是”说明了小女孩对知识的渴望,以及内心充满忧郁的原因。

26.排比句,指把三个或以上意义相关或相近、结构相同或相似、语气相同的词组或句子并排在一起组成的句子。有时候两个句子或以上的并列句子也可以称为排比句。

用排比来说理,可收到条理分明的效果;用排比来抒情,节奏和谐,显得感情洋溢、气势更为强烈;用排比来叙事写景,能使层次清楚、描写细腻、形象生动之效。

27.通过阅读短文我们知道,这双大眼睛激起了海内外千百万人的爱心,使无数援助之手伸向了渴望求学的孩子们。无数同龄的孩子也自愿向贫困地区的孩子捐献文具图书,把省下来的零花钱积攒起来援助小伙伴。直到今天,那双渴望读书的大眼睛还在注视着人们,召唤着更多的人投入到“希望工程”当中,也激励着千百万的孩子更加努力学习。所以“大眼睛”成为了“希望工程”的标志。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文五年级下册统编版

快乐阅读。

晚间挤了一屋的人,桌上点着一盏灯。严监生喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。大侄子走上前来问道:“二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。二侄子走上前来问道:“二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?”他把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因两位舅爷不在跟前,故此记念。”他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。赵氏慌忙揩揩眼泪,走近上前道:“爷,别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。

1.新题型 读文段,根据提示将下面的思维导图补充完整。

2.下列对严监生心理变化排列正确的一项是( )

A.着急—放心—绝望—生气 B.生气—着急—放心—绝望

C.着急—生气—绝望—放心 D.生气—绝望—放心—着急

3.想象一下,当严监生把手从被单里拿出来,伸着两个指头时,他会想说些什么?

4.文段选择了 这个典型事例,主要通过对严监生的 描写,表现出严监生 的形象。

5.对于严监生临死前的表现,人们拟了一副对联:一茎灯草未挑;两根指头不倒。请你结合严监生的特点,送他一个横批: 。

非连续性文本阅读。

文段一 ①刷子李干活还有一个规矩。每刷完一面墙,必得在凳子上坐一会儿,抽一袋烟,喝一碗茶,再刷下一面墙。此刻,曹小三借着给师傅倒水点烟的机会,拿目光仔细搜索刷子李的全身。每一面墙刷完,他搜索一遍,居然连一个芝麻大小的粉点也没发现。他真觉得这身黑色的衣服有种神圣不可侵犯的威严。

②当刷子李刷完最后一面墙,坐下来,曹小三给他点烟时,竟然瞧见刷子李裤子上出现一个白点,黄豆大小。黑中白,比白中黑更扎眼。完了,师傅露馅儿了,他不是神仙,往日传说中那如山般的形象轰然倒去。他怕师傅难堪,不敢说,也不敢看,可忍不住还要扫一眼。

③这时候,刷子李忽然朝他说话:“小三,你瞧见我裤子上的白点了吧?你以为师傅的能耐有假,名气有诈,是吧?傻小子,你再仔细瞧瞧吧——”

④说着,刷子李手指捏着裤子轻轻往上一提,那白点即刻没了,再一松手,白点又出现,奇了!他凑上脸用神再瞧,那白点原来是一个小洞!刚才抽烟时不小心烧的。里边的白衬裤打小洞透出来,看上去就跟粉浆落上去的白点一模一样!

⑤刷子李看着曹小三发怔发傻的模样,笑道:“好好学本事吧!”

⑥曹小三学徒的头一天,见到听到学到的,恐怕别人一辈子也不一定能明白呢。

文段二 ①快手刘是个撂地摊卖糖的胖大汉子。他有个随身背着的漆成绿色的小木箱,在哪儿摆摊就把木箱放在哪儿。箱上架一条满是洞眼的横木板,洞眼插着一排排廉价而赤黄的棒糖。他变戏法是为吸引孩子们来买糖。戏法十分简单,俗称“小碗扣球”。一块绢子似的黄布铺在地上,两个白瓷小茶碗,四个滴溜溜的大红玻璃球儿,就这再普通不过的三样道具,却叫他变得(神出鬼没 活灵活现)。他两只手各拿一个茶碗,你明明看见每个碗下边扣着两个红球儿,你连眼皮都没眨动一下,嘿!四个球儿竟然全都跑到一个茶碗下边去了,难道这球儿是从地下钻过去的?他就这样把两只碗翻来翻去,一边叫天喊地,东指一下手,西吹一口气,好像真有什么看不见的神灵做他的助手,四个小球儿忽来忽去,根本猜不到它们在哪里。

6.根据下面思维导图中的关键词,摘录描写曹小三心理的语句,并体会他的内心变化。

7.在文段二括号中最能体现快手刘变戏法特点的词语上打“√”,并用“﹏﹏﹏”画出文中最能体现这一特点的句子。

8.语文要素 下列说法不正确的一项是( )

A.作者冯骥才写人这么鲜活,是因为他善于观察生活。

B.曹小三的心理变化,从侧面衬托出刷子李的高超技艺。

C.作者冯骥才用一连串的动作描写直接写出了快手刘变戏法的本事高。

D.写人时只要尽可能多地列举事例,人物特点就能表现出来。

阅读感悟

快手刘

文/冯骥才

①人人在童年,都是时间的富翁。我有时待在家里闷得慌,就不免要到离家很近的那个街口,去看快手刘变戏法。

②快手刘是个摆摊卖糖的大胖汉子。随身背着的绿色小木箱,上面插着一排排廉价的棒糖。他变戏法是为吸引孩子们来买糖。戏法很简单,俗称“小碗扣球”。一块绢子似的黄布铺在地上,两只白瓷小茶碗,四个滴溜溜的大红玻璃球儿。他两手各拿一只茶碗,你明明看见每只碗下边扣着两个红球儿,你连眼皮都没眨一下,只见他一边叫天喊地,东指一下手,西吹一口气,嘿!四个球儿竟然全都跑到一只茶碗下边去了。

③有一次,我亲见他手指敏捷灵活地一动,把一个球儿塞在碗下边扣住,便想揭他老底,禁不住大叫:“在右边那个碗底下,我看见了!”“你看见了?”快手刘明亮的大眼珠子朝我惊奇地一闪:“不会吧!你可得说准了,猜错就得买我的糖。”“行!我说准了!”谁知快手刘突然把右边的茶碗翻过来:“瞧吧,在哪儿呢?”咦?怎么碗下边什么都没有呢?快手刘又把左边的茶碗掀开,同样也没有。球儿都飞了?只见他将两只空碗对口合在一起,举在头顶上,口呼一声:“来!”双手一摇茶碗,里面竟然哗哗响。打开碗一看,四个球儿居然又都出现在碗里面。怪,怪,怪!围看的人发出一阵惊讶不已的唏嘘声。“怎么样?你输了吧!不罚你钱,买块糖吃就行了。”我臊得脸皮发烫,在众人的笑声里买了块棒糖,站在围了几圈的人后边去。从此我只站在后边看了,再不敢挤到前边去多嘴多舌。他的戏法,在我眼里真是神奇无比,那时他是我最佩服的人。我童年和少年的许多时光,就是在他令人痴想不已的表演中慢慢消磨掉的。

④我上高中是在外地,人一走,留在家乡的童年和少年就像合上的书。快手刘带给我的美好故事,就像鲜活的花瓣夹在书页里,再翻开都变成了干枯的回忆。

⑤高二暑假回家,一天在离家不远的街口看见十多个孩子围着什么又喊又叫,走近一看,竟然是快手刘!他依旧卖糖葫芦和变戏法,但那只木箱,已经破损不堪,再也看不出先前那悦目的绿色。再看他,饱满的曲线没了,尖尖的骨形突露,眸子没了光彩。这双手尤其使我吃惊,手背上青筋缕缕,污黑的手指头上绕着一圈圈皱纹,好像吐尽了丝而皱缩下去的老蚕……他抓住两只碰得破破烂烂的茶碗口,缓慢迟钝地翻来翻去,四个小球一会儿没头没脑地撞在碗边上,一会儿从手里掉下来。

⑥孩子们叫起来:“球在那儿呢!”“在手里哪!” “指头中间夹着呢!”叫声让他慌张不已,手抖抖索索 ,连他自己都不知道球在哪儿了,无怪乎周围的看客只是寥寥无几的孩子。

⑦“在他手心里!绝对没错!”孩子们吵着闹着叫他张开手,他却攥得紧紧的,几乎用请求的口气说:“是在碗里呢!我手里什么也没有……”可这些稚气的小孩儿偏偏不依不饶,非叫他张开不可!他哪能张开?一张开,就会漏洞百出。我真不愿意看见他这幅窘相,走到孩子们中间,用手指那木箱说:“球在这箱子上呢!”

⑧孩子们被我这突如其来的话,弄得莫名其妙,都瞅那木箱。就在这时,我瞥见快手刘用一种尽可能快的速度把手里的小球儿塞在碗下边。“球在哪儿呢?”孩子们问我。

⑨快手刘笑呵呵地翻开地上的碗说 瞧 就在这儿哪 怎么样 你们说错了吧 买块糖吧 孩子们给骗住了 再不喊闹 一两个孩子掏钱买糖 其余的一哄而散 只剩下我和快手刘呆立在那儿,他灰蒙蒙的眸子里充满疑问,显然他不明白,我这个陌生的青年何以要帮他解困。

⑩在饱经风霜的岁月里,艺人的高超技艺,却没有人来传承,他晚年竟变得如此凄凉,为什么呢?我陷入了沉思之中。

9.给划线的句子加上标点。

10.阅读全文,用文中原词填写下表。

时间 快手刘的手 快手刘的演技 观众 “我”的表现

“我”童年时 敏捷灵活 围了几圈 揭他老底

“我”高二暑假 漏洞百出

11.品析下面的词或句,回答括号内的问题。

(1)从此我只站在后边看了,再不敢挤到前边去多嘴多舌。(“挤”字有何表达效果?)

(2)“球在那儿呢!”“在手里哪!”“指头中间夹着呢!”(连用三个感叹号,有何作用)

12.从结构和内容上,说说第④段在全文中的作用。

13.标题为“快手刘”,文章却用大量笔墨写他表演“不灵”,这样写有何目的?至少说2点。

阅读

材料一:

说起我们中国人使用筷子的习惯,话可就长了。

早在商代,筷子称为“挟”,后来改称“箸”,过了上百年后又改为“筷”。“筷子”的“筷”与“快”是同音字。“快”表达了人们的肚子饿了,急于进食的心情,于是便拿起“筷子”美餐起来。

今天,在全世界,凡吃中餐者,都用筷子。《简明不列颠百科全书》对中国的筷子给予了很高的评价:“中国的筷子取代餐桌上的刀叉,反映了学者以文化英雄的优势胜过了武士。”

中国筷子还深受世界各国人民的喜爱,许多来旅游观光的外国客人总愿带回几双中国的筷子作为纪念。小小筷子传播了友谊,加深了中国人民和世界各国人民的相互了解。

材料二:

【热点背景】

江苏泰州市出台了全国首个《公勺公筷使用规范》地方标准,指出公勺公筷为两人以上同桌共餐时,用以舀(夹)取菜(点)的勺子、筷子,是就餐者不与嘴接触的分餐工具,并从长短、颜色、标识等方面规定了公筷的制作要求。

【热点聚焦】

不光是泰州,不少省市都发布了使用公勺公筷的倡议。首都文明办、北京市卫健委发出《争做文明健康好市民倡议书》,建议市民尽量分餐进食,使用公勺公筷。上海市四部门联合发布《关于使用公筷公勺的倡议书》,上海首批100家餐厅对外承诺,全面提供一菜一公筷或公勺。

疫情之下,戴口罩、勤洗手、常通风成为人们的共识,打喷嚏时遮挡口鼻、排队时保持距离等不少细节都已成为人们的习惯。人们对生命健康高度重视,健康意识被唤醒,在此契机下提倡使用公筷公勺无疑会事半功倍。不过,推广使用公筷公勺,只有规范标准和餐厅的承诺还不够,还需要每个人切实地参与。在一项有21万人参与的投票调查中,针对“你外出聚餐有用公筷公勺的习惯吗”这一问题,有5.7万人选择“会用,已成习惯”,有6.4万人选择“没有,嫌麻烦”。有网友留言说:“有时候提出用公筷,对方用一副我们不讲义气的样子拒绝,也不好意思再提。”“我想用但怕他们觉得我做作,也就忍了。”

材料三:

14.读材料一,“说起我们中国人使用筷子的习惯,话可就长了。”这句话中“长”的意思是( )

A.《简明不列颠百科全书》对筷子作的评价很长。

B.筷子的传播距离很长。

C.筷子的历史悠久,关于筷子的内容多,有很多话可说。

15.下列说法错误的是( )

A.使用公筷公勺体现了人们对生命健康的重视。

B.政府出台相关政策有利于推行人们使用公筷公勺。

C.使用公筷公勺是小题大做,完全没有必要。

16.根据材料,判断下列说法的对错,对的打“√”,错的打“×”。

(1)“筷子”的”筷”与“快”是同音字。表示中国人吃饭很快而且很快乐。( )

(2)从调查的结果中看,有6.4万人觉得使用公公筷太麻烦。( )

(3)材料三的宣传图片中,“公筷进餐,守护健康”告诉我们只要进餐时使用公筷,就不会得病。( )

17.上海市出台了《关于使用公筷公勺的倡议书》,红红认为在自己家也要使用公筷公勺,而爷爷却认为在自己家不用这么做。你认同谁的想法?为什么?

阅读与理解。

他像一棵挺脱的树(节选)

他没有什么模样,使他可爱的是脸上的精神。头不很大,圆眼,肉鼻子,两条眉很短很粗,头上永远剃得发亮;腮上没有多余的肉,脖子可是几乎与头一边儿粗;脸上永远红扑扑的,特别亮的是颧骨与右耳之间一块不小的疤——小时候在树下睡觉,被驴啃了一口。他不甚注意他的模样,他爱自己的脸正如同他爱自己的身体,都那么结实硬棒,他把脸仿佛算在四肢之内,只要硬棒就好。是的,到城里以后,他还能头朝下,倒着立半天。这样立着,他觉得,他就很像一棵树,上下没有一个地方不挺脱的。

18.用“________”画出文段中承上启下的句子。

19.用“∥”把文段分为三层,并概括出每层的主要内容。

第一层:__________________________________________

第二层:___________________________________

第三层:_________________________________________

20.“脸上永远红扑扑的,特别亮的是颧骨与右耳之间一块不小的疤——小时候在树下睡觉,被驴啃了一口”一句中的破折号的作用是( )。

A.表示声音断断续续 B.表示意思转折 C.表示解释说明 D.表示声音的延长

21.文段选自老舍的《骆驼祥子》,文中的“他”有什么特点?作者是从哪几个方面来细致刻画的?

阅读理解。

渴望读书的“大眼睛”

十几年前,一位年轻的摄影爱好者深入大别山地区采访“希望工程”。在安徽省金寨县,他遇到了一群每天跋涉30里路求学的孩子,在众多孩子中间发现了一双闪亮的大眼睛。这个大眼睛的小女孩年龄最小,最叫他担心,因为她上学走的是蜿蜒的山路,其中一段还在一座大水库上面。可是,这个大眼睛的小姑娘十分坚强,不管刮风下雨,她总是按时到校,这位记者十分感动。一天早晨,他随着这个孩子走进教室,拍下了《我要读书》这张极具感染力的照片。从此,照片中那双渴望读书的“大眼睛”打动了无数的热心人,也在小朋友的心中留下了深刻的印象。

你看,这双大眼睛,是那样明亮,那样专注。它注视着前方,生怕漏掉老师在黑板上写的每一个字,生怕漏掉老师讲的每一句话……

你看,这双大眼睛,闪烁着渴望,充满着忧郁。虽然清晨教室光线并不明亮,虽然她上学前连梳头洗脸的时间也没有,可是就连这样的学习机会她也担心会失去……

这双大眼睛,好像在看着你,看着我,向我们讲述着成千上万濒临失学的儿童的故事。

这双大眼睛,好像在看着大人,看着孩子,看着所有人,从心灵深处唤起人们的同情和关心。

这幅照片发表后,“大眼睛”很快成为“希望工程”的形象标志。这双忧郁而充满渴望的大眼睛激起了海内外千百万人的爱心,无数援助之手伸向了渴望求学的孩子们。无数同龄的孩子也自愿向贫困地区的孩子捐献文具图书,把省下来的零花钱积攒起来援助小伙伴。在社会各界的努力下,“希望工程”开展十年后共收到捐款17.82亿元人民币。220.9万因贫困而失学的儿童重返校园,贫困地区崛起了7549所希望小学。因此,“希望工程”被公认为是20世纪90年代中国人为改变教育落后面貌所付出爱心的一块丰碑。

直到今天,那双渴望读书的大眼睛还在注视着人们,召唤着更多的人投入到“希望工程”当中,激励着千百万孩子更加努力学习。

22.课文题目中的“大眼睛”加上了引号,其作用是( )

A.特定称谓 B.着重指出 C.表示引用

23.阅读第1自然段,回答下面问题。

(1)“大眼睛”是怎样读书的?

(2)记者为什么要拍摄这张照片?

24.课文是怎样描写大眼睛的?从第2~5自然段中各找出一个关键词语。

25.第2自然段中的两个“生怕”写出了小女孩 。第3自然段中加点词语“虽然”写出了学习条件的 ,“可是”说明了小女孩对 的渴望,以及内心充满 的原因。

26.用“________”从文中画出一个排比句。

27.“大眼睛”为什么能成为“希望工程”的标志?

《第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文五年级下册统编版》参考答案

1.(1)两笔银子不曾吩咐明白

(2)恐两茎灯草费了油

(3)把头摇了两三摇

(4)点一点头,把手垂下,登时就没了气 2.C 3.你们真是浪费,居然点了两茎灯草,赶快挑掉一茎。 4. 临死前挑灯草 动作和神态 吝啬 5.爱财如命

【导语】这篇阅读文章通过细腻的描写和生动的对话,展现了严监生临终前的心理变化和性格特点。文章以严监生伸着两个指头的细节为线索,逐步揭示了他对灯草费油的担忧,突出了他吝啬、节俭的性格。通过大侄子、二侄子、奶妈和赵氏的不同猜测,层层递进,最终由赵氏点明真相,情节紧凑,富有戏剧性。

1.本题考查对短文内容的理解。

从文段中“二侄子走上前来问道:‘二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?’”可以明确,二侄子猜测的内容是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白。所以(1)处应填“还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白”。

根据“赵氏慌忙揩揩眼泪,走近上前道:‘爷,别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。’”可知,赵氏猜测严监生是为灯盏里点的两茎灯草不放心,恐费了油。因此(2)处应填“为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油”。

由“大侄子走上前来问道:‘二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?’他就把头摇了两三摇”可得,严监生对大侄子猜测的表现是把头摇了两三摇。所以(3)处应填“把头摇了两三摇”。

从“说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气”可知,严监生对赵氏猜测的表现是点一点头,把手垂下。故(4)处填“点一点头,把手垂下”。

2.本题考查对短文内容的理解。

大侄子猜测时:严监生只是“把头摇了两三摇”,此时他只是因为大侄子没有猜对他的意思而有些着急,心里想着不是这个原因,你们怎么就不明白呢。

二侄子猜测时:严监生“把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了”,从他的神态和动作可以看出,他此时已经很生气了,觉得二侄子也没猜对,而且还不明白他的意思,怎么就想不到是灯草的事呢。

奶妈猜测时:严监生“把眼闭着摇头,那手只是指着不动”,这时他已经对大家的猜测感到绝望了,觉得大家都不了解他,都猜不到他的心思,都快没力气和大家耗下去了。

赵氏猜对后:严监生“点一点头,把手垂下,登时就没了气”,说明他看到赵氏猜对了,把灯草挑掉一茎,他放心了,觉得终于有人懂他了,然后就安心地咽气了。

所以严监生的心理变化过程是着急—生气—绝望—放心。

故选C。

3.本题考查拓展性思维。

先分析文本中严监生在众人猜测时的反应,如摇头、瞪眼等动作,理解他着急、生气等情绪。结合严监生吝啬的性格特点,从他在意灯盏里两茎灯草费油这一核心点出发,推测他内心想要表达的话语。

示例:你们这群糊涂蛋!都看不见那灯盏里点着两茎灯草吗?多费油啊,快挑掉一茎!

4.本题考查描写方法和人物形象分析。

文段围绕严监生在临死前,因灯盏里点着两茎灯草,觉得费油,迟迟不肯断气这一事件展开,所以典型事例是严监生临死前惦记灯草费油。

文中“把手从被单里拿出来,伸着两个指头”“把头摇了两三摇”“把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇”等都是对严监生的动作描写;“两眼睁的的溜圆”等也属于神态描写。

严监生在生命垂危之际,不顾及其他,只在乎灯草是否费油,体现出他极其吝啬的形象特点。

5.本题考查对联。

回顾文段内容,明确严监生的核心特点是吝啬,临死还因两茎灯草费油而不肯断气。思考能精准概括其吝啬这一特点,且语言简洁、符合横批风格的表述。

示例:吝啬至极。

6.关键语句:裤子上出现一个白点,黄豆大小

那白点原来是一个小洞

内心:佩服 质疑 7.神出鬼没 他就这样把两只碗翻来翻去,一边叫天喊地,东指一下手,西吹一口气,好像真有什么看不见的神灵做他的助手,四个小球儿忽来忽去,根本猜不到它们在哪里。 8.D

【导语】这篇文章通过细腻的描写和生动的对话,展现了两位民间艺人的高超技艺和独特魅力。刷子李的技艺不仅体现在他的工作细节中,更通过曹小三的心理变化,巧妙地烘托出他的专业与神秘。快手刘的戏法则通过简洁而生动的动作描写,让读者仿佛置身现场,感受到他的技艺之精湛。作者冯骥才善于捕捉生活中的细节,通过具体的场景和人物对话,将人物形象刻画得栩栩如生,充分展现了民间艺人的智慧与风采。

6.本题考查文章内容理解。

结合所给文段一第①自然段句子“曹小三借着给师傅倒水点烟的机会,拿目光仔细搜索刷子李的全身。每一面墙刷完,他搜索一遍,居然连一个芝麻大小的粉点也没发现。他真觉得这身黑色的衣服有种神圣不可侵犯的威严。”抓住关键词“有种神圣不可侵犯的威严”可知曹小三的心理:敬佩;

结合所给文段一第②自然段句子“当刷子李刷完最后一面墙,坐下来,曹小三给他点烟时,竟然瞧见刷子李裤子上出现一个白点,黄豆大小。黑中白,比白中黑更扎眼。”,抓住关键词“瞧见刷子李裤子上出现一个白点,黄豆大小。”可知曹小三看见刷子李裤子上的白点,他开始怀疑刷子李的技艺和名声,觉得师傅露馅了。但

结合所给文段一第④自然段句子“奇了!他凑上脸用神再瞧,那白点原来是一个小洞!刚才抽烟时不小心烧的。里边的白衬裤打小洞透出来,看上去就跟粉浆落上去的白点一模一样!”抓住关键词句“那白点原来是一个小洞”可知随后,刷子李揭示了真相,那白点原来是一个小洞透出的白衬裤,曹小三对刷子李的技艺再次感到敬佩和惊叹。

7.本题考查选词填空,找关键句子。

神出鬼没:原指用兵灵活机动。后泛指变化迅速,出没无常,不可捉摸。

活灵活现:形容描绘生动,神情逼真,使人有亲眼所见的感觉。在文中形容再普通的道具在快手刘手里也可以变出很多的花样,应使用“神出鬼没”。

结合所给文段二句子可知在文中形容快手刘变戏法神出鬼没特点的句子为:他就这样把两只碗翻来翻去,边叫天喊地,东指一下手,西吹一口气,好像真有什么看不见的神灵做他的助手,四个小球儿忽来忽去,根本猜不到它们在哪里。这句话写出了快手刘变戏法的速度很快,令人不可捉摸。

8.本题考查材料内容理解。

D.写人时要选取典型的事例,突出人物的特点,不是说尽可能多地列举事例,人物特点就能表现出来。此项说法有误;

故选D。

9.:“,!??!”,。,。 10. 神奇无比

缓慢迟钝 寥寥无几 帮他解困 11. “挤”字写出了观众之多,侧面烘托了快手刘的表演精彩,引人入胜。 加强肯定的语气,肯定孩子们判断的正确性,侧面表现了快手刘表演的失误不灵。 12.结构:承上启下(或者过渡作用)。内容:交代了“我”很久没看到快手刘表演的原因,为下文写快手刘的苍老、表演失误做一定的铺垫。 13.写快手刘表演的不灵,与前面形成鲜明对比,突出快手刘晚年生活的悲凉,也表达了“我”对像快手刘一样的俗世奇人老无所依的深切同情,以及对民间文化技艺传承问题的一种担忧。

【解析】9.本题考查标点符号。

快手刘笑呵呵地翻开地上的碗说,后面是“快手刘”所说的话,应用“冒号、双引号”;“瞧”中间有停顿,应用“逗号”;“就在这儿哪”表示感叹,应用“叹号”;“怎么样”表示疑问句,应用“问号”;“你们说错了吧”表示反问句,应用“问号”;“买块糖吧”应用“叹号”;“孩子们给骗住了”与“再不喊闹”中间有停顿,应用“逗号”,句尾用“句号”;“ 一两个孩子掏钱买糖”与“其余的一哄而散”中间有停顿,应用“逗号”,句尾用“句号”。

故答案为:快手刘笑呵呵地翻开地上的碗说:“瞧,就在这儿哪!怎么样?你们说错了吧?买块糖吧!”孩子们给骗住了,再不喊闹。一两个孩子掏钱买糖,其余的一哄而散。

10.本题考查信息的筛选。

解答此题在整体感知文本内容的基础上,根据题干中给出的时间提示,找到相关的段落,从中即可提取出相关的词语作答。

文章第三段写我童年时看快手刘的表演,“他的戏法,在我眼里真是神奇无比”;第五段写我高二时再看快手刘,发现他“缓慢迟钝地翻来翻去”,表演漏洞百出,“周围的看客只是寥寥无几的孩子”,他不明白“我这个陌生的青年何以要帮他解困”可知答案。

11.(1)本题考查词语的赏析。

解答此题关键要结合词语所处的语境,弄清这个词语的表述对象,然后综合词义与表达效果这两方面因素进行揣摩.句中的“挤”字表现了观众之多,从侧面描写出快手刘的表演很精彩,别有天地。

(2)本题考查感叹号作用的分析。

感叹号是表达情感的符号,连用三个感叹号,则是为了加强语气,肯定孩子们的判断是正确的,作者这么写的目的是为了侧面表现快手刘的表演失误。

12.本题考查段落在文中作用的分析。

解答此题关键要掌握特殊段落在文中的一般作用,首段的作用一般是:引出下文,开篇点明,点明中心等;中间段的作用一般是承上启下的过渡;末段的作用一般是总结全文,篇末点题,点明主旨,深化主旨,升华主题等.具体作用还要根据文章全局去分析。

结合本文内容来看,本段交代了我很久没看“快手刘”表演的原因,为下文写再次看到他的表演漏洞百出作铺垫;从结构上看,起到了承上启下的过渡作用。

13.本题考查内容的理解与分析。

解答此题关键要整体感知文章内容,根据上下文内容及文章主旨去判断。这篇文章作者通过两件事的描述,表达了对快手刘精湛技艺的赞美,同时也表达出作者对民间文化技艺传承问题的担忧。写“快手刘”表演不灵,目的是为了与前面形成鲜明对比,来突出“快手刘”晚年生活的悲凉,从而表达出作者对民间文化技艺传承的担忧,深化主旨。根据这一理解整理作答即可。

14.C 15.C 16. × √ × 17.我认同红红的想法。使用公筷公勺不会把人们之间的亲情割断,反而对全家人的健康有好处。

【解析】14.本题考查句子的理解能力。

认真阅读课文,根据文章内容体会这句话中“长”的意思,它指的是中国人使用筷子历史长、内容多,有很多话可说。

A.《简明不列颠百科全书》对筷子作的评价很高。因此A选项错误。

B.筷子的传播距离跟筷子本身没有关系。因此B选项错误。

故本题选C。

15.本题考查信息获取能力。

A.正确;北京市卫健委发出《争做文明健康好市民倡议书》建议市民尽量分餐进食,使用公勺公筷。就是体现了人们对生命健康的重视。

B.正确;上海市四部门联合发布《关于使用公筷公勺的倡议书》,上海首批100家餐厅对外承诺,全面提供一菜一公筷或公勺。这样有利于人们养成使用公筷公勺的习惯。

C.错误;使用公筷公勺是对我们自己的生命健康负责,并不是小题大做。

故本题选C。

16.本题考查内容理解。

①“筷”:筷子,吃饭时夹食物的用具。“快”:速度高;走路、做事等费的时间短(跟“慢”相对)。虽为同音字,但是字义不同,不能放到一起去理解。故此项错误。

②正确;符合材料二,一项有21万人参与的投票调查中,针对“你外出聚餐有用公筷公勺的习惯吗”这一问题,有5.7万人选择“会用,已成习惯”,有6.4万人选择“没有,嫌麻烦”。

③正确;材料三图片中宣传的标题就是“公筷进餐,守护健康”告诉我们养成使用公筷公勺的好习惯,对我们的健康颇有益处。故此项错误。

17.本题考查观点论证。

上海市出台了《关于使用公筷公勺的倡议书》,就是倡导大家无论何时何地都要使用公筷公勺,所以我们应该认同小红的想法。可以围绕“使用公勺公筷不仅干净卫生,而且能够预防疾病”,“不使用公筷,实际上大大增加了疾病在人与人之间传播的风险”等方面来写,言之有理即可。

18.他不甚注意他的模样,他爱自己的脸正如同他爱自己的身体,都那么结实硬棒,他把脸仿佛算在四肢之内,只要硬棒就好。 19.第一句话为第一层;第二句话为第二层;其他部分为第三层。

第一层:这是中心句,总写祥子的脸上充满精神。

第二层:通过对祥子外貌描写,突出了祥子很有精神的特点。

第三层:生动形象地展示了一个健壮、结实、硬朗的祥子形象 20.C 21.健壮结实,富有活力;从头部、腮部脸部和倒立时身体的样子等方面来细致刻画的

【分析】18.本题主要考查找中心句的能力。

中心句:最能概括文章中心内容,最能表达文章中心思想的句子。作用:一般在段的开头的中心句起概括和总述作用;一般在段的中间的中心句起承上启下作用;一般在段的末尾的中心句起归纳和总结作用;起强调和增强印象作用的中心句一般在段的开头和结尾。

19.本题主要考查对文章的理解与概括能力。

第一层:第一句话。主要写祥子可爱的原因。

第二层:第二句话。运用了外貌描写,主要写精神在祥子身上的体现。

第三层:第三句话至第五句话。主要写祥子他爱自己的脸正如同他爱自己的身体,进城了也不忘锻炼身体,生动形象地展示了一个健壮、结实、硬朗的祥子形象。

20.本题主要考查标点符号。

破折号的作用:首先用来引出解释说明的语句,其次用来表示语意的突然转折和声音延长等。这里是用来解释说明为什么颧骨与右耳之间有一块不小的疤。

21.本题主要考查分析人物形象。

第一层:第一句话。祥子很可爱。

第二句话。运用了外貌描写,写出了祥子的精神、利落等等。关键句子“头上永远剃得发亮;腮上没有多余的肉,脖子可是几乎与头一边儿粗;脸上永远红扑扑的”。

第三层:第三句话至第五句话。主要写出了祥子的健壮、结实、硬朗的祥子形象。关键句子“他还能头朝下,倒着立半天。”

22.B 23. “大眼睛”每天跋涉30里路求学,她上学走的是蜿蜒的山路,其中一段还在一座大水库上面。不管刮风下雨,她总是按时到校。 记者被“大眼睛”行为所感动。 24.专注 渴望 讲述 唤起 25. 对知识的渴求 艰苦 知识 忧郁 26.这双大眼睛,好像在看着大人,看着孩子,看着所有人,从心灵深处唤起人们的同情和关心。 27.这双忧郁而充满渴望的大眼睛激起了海内外千百万人的爱心,无数援助之手伸向了渴望求学的孩子们。无数同龄的孩子也自愿向贫困地区的孩子捐献文具图书,把省下来的零花钱积攒起来援助小伙伴。直到今天,那双渴望读书的大眼睛还在注视着人们,召唤着更多的人投入到“希望工程”当中,激励着千百万孩子更加努力学习。

【解析】22.本题考查的知识点为引号的用法。

引号的用法一般有以下几点:

1、表直接引用,一般引号冒号都用(引号内的内容必须忠实于原文):

例:毛主席教导我们说:“好好学习,天天向上。”

(转述大意时不用引号,冒号改成逗号。如:他说过,没有人的时候是一定要关门的)

2、间接引用:引文已成为说话人句子的一个组成部分,分两种情况:

引文结束前不需停顿,那么其后不能有任何点号。“横眉冷对千夫指,俯首甘为儒子牛”是鲁迅先生的行动写照。

引文结束时刚好需要停顿,那么点号应在引号后。黑格尔曾指出过,错误本身乃是“达到其理的一个必然的环节”,这是很有见解的。

3、表示特殊意义。

例:更有两位虎头虎脑的青年,他们走过“天下最难走的路”,现在却静静地坐着,文雅得合闺女一般。(“天下最难走的路”不是一般意义的路,而是两万五千里长征之路。)

4、表特殊称谓。

例:老根据地人民做的鞋是“量天尺”。

5、表强调突出。

例:从某种意义上说,“说”就是做。

23.(1)同学们在做此类题目时,要仔细阅读原文,深刻理解短文内容。通过阅读短文我们知道,“大眼睛”每天跋涉30里路求学,她上学走的是蜿蜒的山路,其中一段还在一座大水库上面。不管刮风下雨,她总是按时到校。

(2)因为记者被“大眼睛”行为所感动,所以他要拍摄这张照片

24.同学们在做此类题目时,要仔细阅读原文,深刻理解短文内容,学会从文中提取信息。

25.通过阅读短文我们知道,第2自然段中的两个“生怕”写出了小女孩对知识的渴求。第3自然段中加点词语“虽然”写出了学习条件的艰苦,“可是”说明了小女孩对知识的渴望,以及内心充满忧郁的原因。

26.排比句,指把三个或以上意义相关或相近、结构相同或相似、语气相同的词组或句子并排在一起组成的句子。有时候两个句子或以上的并列句子也可以称为排比句。

用排比来说理,可收到条理分明的效果;用排比来抒情,节奏和谐,显得感情洋溢、气势更为强烈;用排比来叙事写景,能使层次清楚、描写细腻、形象生动之效。

27.通过阅读短文我们知道,这双大眼睛激起了海内外千百万人的爱心,使无数援助之手伸向了渴望求学的孩子们。无数同龄的孩子也自愿向贫困地区的孩子捐献文具图书,把省下来的零花钱积攒起来援助小伙伴。直到今天,那双渴望读书的大眼睛还在注视着人们,召唤着更多的人投入到“希望工程”当中,也激励着千百万的孩子更加努力学习。所以“大眼睛”成为了“希望工程”的标志。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地