统编版2024-2025学年语文四年级下册第5单元现代文阅读专项训练-(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版2024-2025学年语文四年级下册第5单元现代文阅读专项训练-(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 124.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-11 20:42:46 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文四年级下册统编版

阅读美文,学习习作技巧。

①内洞一团漆黑,什么都看不见。工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广。工人高高举起汽油灯,逐一指点洞内的景物。先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。我顺着他的指点看,有点儿像。其他那些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异,即使不比作什么,也很值得观赏。

②在洞里走了一转,觉得内洞比外洞大得多,大概有十来进房子那么大。泉水靠着右边缓缓地流,声音轻轻的。上源在深黑的石洞里。

③我排队等候,又仰卧在小船里,出了洞。

1.用“ ”在选文中画出描写内洞很黑的句子。

2.选文从( )这三个方面写出了内洞的特点。

A.大、高、美 B.黑、奇,大 C.黑、高、奇

3.对选文中画“_____”的句子理解正确的一项是( )

A.石钟乳和石笋本身已经足够吸引人了,无须再比作什么。

B.石钟乳和石笋之间的差异太大,不能简单地把它们都比作什么。

4.选文第1自然段中,作者从“形奇”和“色奇”两方面写了洞内景致,其中“形奇”指洞顶的双龙和 的形状奇,“色奇”则是指 。

云海日出

①在黄山流连的几天里,最使我难忘的,是观看云海日出。

②看日出须早起。3点钟不到,我们就沿着崎岖的山路登上清凉台。原以为我们是到得最早的,哪知许多人为了看日出,几乎一夜没睡。这时,清凉台上早已站满了人。

③东方开始发亮了。一大片白光从夜幕的边沿泛出,远山近岭现出了模糊的轮廓。我们看见北面山谷中明晃晃、光闪闪的一片,似乎是放在深山空谷中的亮闪闪的大镜子,又如无边无涯的白茫茫的水面。那就是云海。只见云雾像棉絮,似轻纱,飞来荡去,盘旋缭绕在山峰间。山峰时隐时现,变幻无穷,云浪上下翻滚着,一会儿像万马奔腾,一会儿似帆樯林立,光怪陆离,景象万千,把黄山点染得有几分仙气。

④我们正看得出神,忽然风把云块向我们推来,越来越近,简直伸手可捉。当一朵云飘到我身边时,我真想迈步跨上去。可是它一到脚下,又被山石撞破了。看着这云流山动的景色,我仿佛置身于梦幻之中。

⑤大家凝视着东方,静待日出。这时,清风习习,云烟袅袅,松涛阵阵,人语轻轻,多么别有风味的气氛啊!

⑥一会儿,朝霞像一个俊美的小姑娘,从黎明的白幕后飘了出来,穿上了她的新装:橙红艳丽,缤纷灿烂,像一匹悬挂在天边的织锦。

⑦蓦地,从“海”空交接处绽露出一个红色光点。一瞬间,红点又变成了圆弧,弯弯的,像美女的红唇。圆弧很快上升,变成半圆、大半圆。最后,在五彩缤纷的朝霞的簇拥下,一轮晶莹剔透的胭脂色的朝阳腾空而出,在橙黄色的天幕上徐徐上升,像一个悬挂在天空的玛瑙盘,鲜红欲滴,艳丽无比。这时朝霞渐渐隐去,浓雾霎时变得稀薄了。太阳脱下了美丽的红衫,换上了金碧辉煌的新装。

⑧这瞬息万变的景色,看得我们眼花缭乱,心神飞扬。

5.画“_______”的句子运用了 的修辞手法,把云海比作 和 ,突出了云海 的特点。

6.读短文第⑦自然段,回答问题。

(1)这段话写的是 的情景,作者是按照 的顺序描写的。

(2)日出过程中太阳形状的变化:红色光点、 、 、 、玛瑙盘。

7.文中哪句话概括出了景色的特点及作者的感受?用“ ”画出来。

8.这篇短文表达了作者怎样的情感?

课外阅读

青城山小记

①青城山的记忆,是清新的。

②一进入都江堰,这里湿润的空气、洁净的街道、道路两旁葱茏的树、盛开的五颜六色的花,就给我们留下了美好的印象。

③通往青城山门的道路右侧,高大的银杏树上,缀满了金黄的叶片,也有随着山谷里的风吹下来的,地面的草丛上,一片金灿灿的。

④“青城天下幽”,名不虚传。青城之幽确实是别的山无法比拟的。这里的树太多,林太密,谷太深,草太厚。植被保存之完好,绿色覆盖率之高估计都在全国名山中有一号!沿着木栈道,可以看到山溪潺潺,而密林里,鸟儿啾啾地叫着,偶尔,还能听到雨露滴下来的声音。

⑤月城湖,应该是青城山的装饰。一座秀美的山,是离不开水的。月城湖并不大,但湖水却深不可测。而抬眼望去,除了游船,就是对面有些古朴、但错落有致的建筑。它们象飘在云里、雾里,让人有海市蜃楼的感觉。

⑥坐着游船过去,就是青城山门了。

⑦拾阶而上,你会发现这里的石阶都是青石做成的,它们虽然大小不一,却都有自己的脉络与纹路。也许登山的人太多了,很多石阶被磨得有了圆圆的凹槽。由此,你可以看出这座山的历史。

⑧上清宫,位于青城山第一峰的半坡上。宫门“上清宫”三字,为蒋介石所写。它始建于西晋,现存建筑是清朝同治年间所建。宫内祀奉道教始祖李老君,有老子塑像及《道德经》五千言木刻,并有麻姑池、鸳鸯井等遗迹。

⑨在继续登峰的路上,云雾愈发大了起来。不知是濛濛细雨,还是雾气凝结所致,石板路上湿漉漉的,有些雾岚就悬浮在半山腰和树林中,而摸摸头发,不知何时,已经沾湿。

⑩老君阁,就在高台山峰顶,海拔1260米。最早,这里建有“呼应亭”,即站在此峰,“登高一呼,众山皆应”。而向山下眺望,层峦叠嶂隐约在薄雾里。柳松、枫树、塔松等,露出云端,犹如雾凇,此时此景,恰似人间仙境。这也是青城山被称为仙山的原因之一吧。

下山时,我放慢脚步,再一次细细地感受着青城山的神秘与清幽。我喜欢爬山,因为生命本身就是一次攀登;我喜欢游览,我把生命当做一场旅行;我喜欢结伴而行,那是一次次携手与交流;我亦喜欢去做单身客,在未知的旅程中,义无反顾地勇敢前行。

在每一次旅程中,我一次次充实着生命里美妙的时刻。

9.本文按照什么顺序来写自己游青城山的经历( )

A.时间顺序 B.方位顺序 C.地点变化、视角转移

10.请结合文章内容简要梳理作者的游踪,将作者行踪变化的关键词填写在下面图形里。

11.文中第④段画线句子运用了 的修辞手法,写出了青城山 的特点,突出了 。

12.第⑧段主要写了青城山的文化遗迹,这样写的好处是什么?

七月的天山(节选)

①进入天山,戈壁滩上的炎暑被远远地抛在后边,迎面送来的雪山寒气,会使你感到像秋天似的凉爽。①蓝天衬着高耸的巨大的雪峰,太阳下,雪峰间的云影就像白缎上绣了几朵银灰色的花。融化的雪水,从峭壁断崖上飞泻下来,像千百条闪耀的银链,在山脚下汇成冲激的溪流,浪花往上抛,形成千万朵盛开的白莲。每到水势缓慢的洄水涡,都有鱼儿在欢快地跳跃。这个时候,饮马溪边,你骑在马上,可以俯视阳光透射到的清澈的水底。在五彩斑斓的溪水和石子之间,鱼群闪闪的鳞光映着雪水清流,给寂静的天山增添了无限生机。

②再往里走,天山显得越来越美。②沿着白皑皑群峰的雪线以下,是蜿蜒无尽的翠绿的原始森林,密密的塔松像撑开的巨伞,重重叠叠的枝丫,漏下斑斑点点细碎的日影。骑马穿行林中,只听见马蹄溅起漫流在岩石上的水的声音,使密林显得更加幽静。

13.选文两个自然段分别是按照( )的顺序来写的。

A.由低到高、由远及近 B.由高到低、由近及远 C.由高到低、由远及近

14.找出选文中的过渡句,画上“ ”。

15.品读画“ ”的句子,填一填

(1)句①中,作者把雪峰比作 ,把云影比作 ,生动形象地写出了雪山极白的特点。

(2)句②中,“ ”写出了雪峰终年积雪,“ ”写出了原始森林的广袤和连绵不断,“ ”说明了森林中的树木枝繁叶茂。

16.语文要素]作者采用 的方法,先描绘了天山的 、 和山脚下的溪流,接着描绘了天山密林幽静的美景。

阅读下列片段,完成练习。

颐和园(节选)

①进了颐和园的大门,绕过大殿,就来到有名的长廊。绿漆的柱子,红漆的栏杆,一眼望不到头。①这条长廊有七百多米长,分成二百七十三间。每一间的横槛.上都有五彩的画,画着人物、花草、风景,几千幅画没有哪两幅是相同的。长廊两旁栽满了花木,这一种花还没谢,那一种花又开了。微风从左边的昆明湖上吹来,使人神清气爽。

②走完长廊,就来到了万寿山脚下。②抬头一看,一座八角宝塔形的三层建.筑耸立在半山腰上,黄色的琉璃瓦闪闪发光。那就是佛香阁。下面的一排排金碧辉煌的宫殿,就是排云殿。

③登上万寿山,站在佛香阁的前面向下望,颐和园的景色大半收在眼底。葱郁的树丛,掩映着黄的绿的琉璃瓦屋顶和朱红的宫墙。正前面,昆明湖静得像一面镜子,绿得像一块碧玉。游船、画舫在湖面慢慢地滑过,几乎不留一点儿痕迹。向东远眺,隐隐约约可以望见几座古老的城楼和城里的白塔。

17.用“ ”画出选文每个自然段中的过渡句。

18.品读选文中画“ ”的句子。

(1)句①运用( )的说明方法,突出了长廊长的特点。

A.举例子 B.列数字 C.作比较

(2)句②中的“三层建筑”是指 。作者是从 和 两个方面来描写它的。

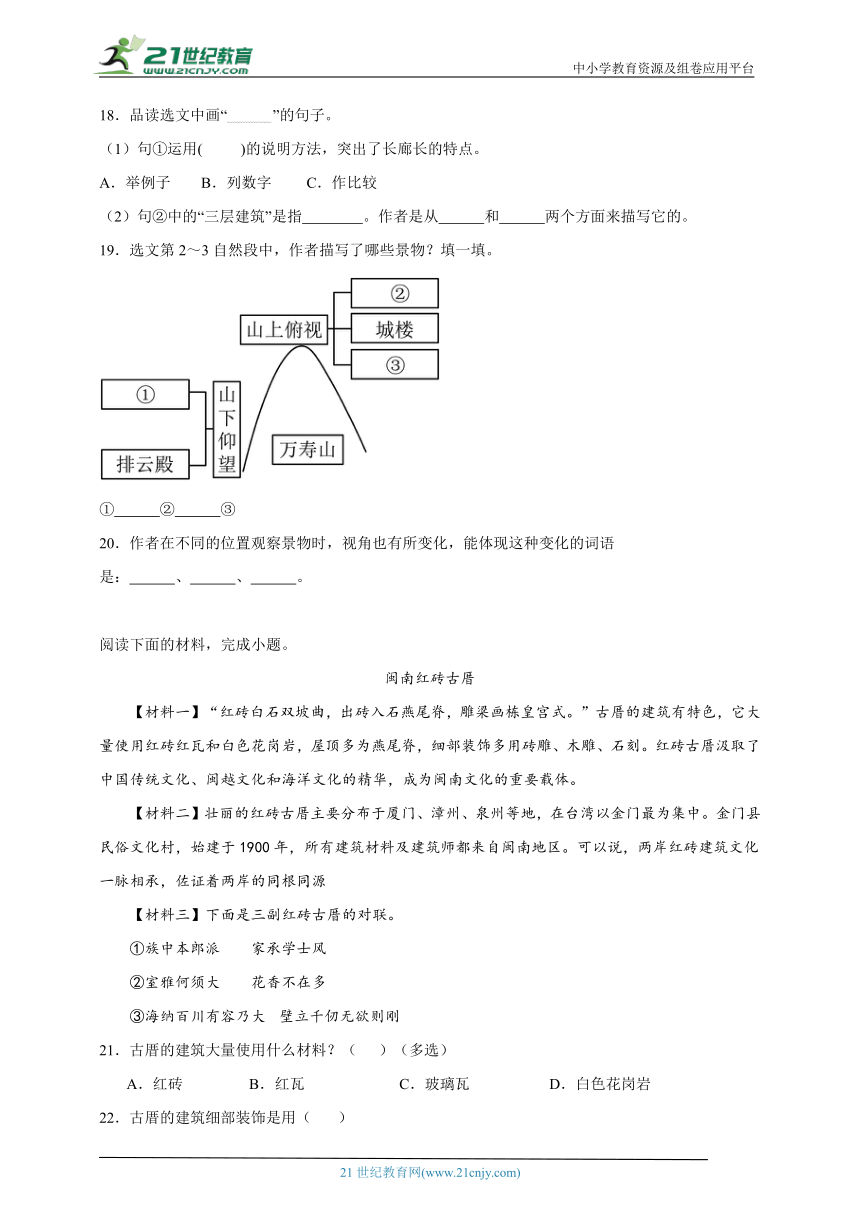

19.选文第2~3自然段中,作者描写了哪些景物?填一填。

① ② ③

20.作者在不同的位置观察景物时,视角也有所变化,能体现这种变化的词语是: 、 、 。

阅读下面的材料,完成小题。

闽南红砖古厝

【材料一】“红砖白石双坡曲,出砖入石燕尾脊,雕梁画栋皇宫式。”古厝的建筑有特色,它大量使用红砖红瓦和白色花岗岩,屋顶多为燕尾脊,细部装饰多用砖雕、木雕、石刻。红砖古厝汲取了中国传统文化、闽越文化和海洋文化的精华,成为闽南文化的重要载体。

【材料二】壮丽的红砖古厝主要分布于厦门、漳州、泉州等地,在台湾以金门最为集中。金门县民俗文化村,始建于1900年,所有建筑材料及建筑师都来自闽南地区。可以说,两岸红砖建筑文化一脉相承,佐证着两岸的同根同源

【材料三】下面是三副红砖古厝的对联。

①族中本郎派 家承学士风

②室雅何须大 花香不在多

③海纳百川有容乃大 壁立千仞无欲则刚

21.古厝的建筑大量使用什么材料?( )(多选)

A.红砖 B.红瓦 C.玻璃瓦 D.白色花岗岩

22.古厝的建筑细部装饰是用( )

A.羽毛、亮片、干花 B.颜料、雕花、镶嵌

C.砖雕、木雕、石刻 D.堆贴、石雕、木雕

23.金门县民俗文化村的建筑材料和建筑师傅都来自( )

A.台湾地区 B.闽南地区 C.华北地区 D.江南地区

24.红砖古厝主要分布在哪些地区?

25.阅读材料三,选择其中任意一副对联,说说你的理解。

《第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文四年级下册统编版》参考答案

1.内洞一团漆黑,什么都看不见。工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广。 2.B 3.A 4. 石钟乳、石笋 石钟乳和石笋颜色各异

【导语】这篇阅读文章通过细腻的描写和生动的语言,展现了内洞的神秘与壮丽。作者运用了丰富的感官描写,如“内洞一团漆黑”和“泉水靠着右边缓缓地流”,成功营造出一种幽静而深邃的氛围。同时,通过对比和比喻,如“石钟乳和石笋,形状变化多端”,增强了文章的视觉冲击力。

1.本题考查找关键句。

从第①自然段“内洞一团漆黑,什么都看不见”可知,直接点明了内洞的状态是漆黑的,人在其中什么都无法看到,直观地写出了内洞的黑。

从第①自然段“工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广”可知,此句通过工人提着汽油灯这一行为,以及只能照见小地方,其余是昏暗的描述,侧面衬托出内洞非常黑,因为即使有灯照明,也只能照亮一小部分,更突显了内洞的黑暗程度。

所以,描写内洞很黑的句子是“内洞一团漆黑,什么都看不见。工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广” 。

2.本题考查对短文内容的概括。

从第①自然段“内洞一团漆黑,什么都看不见。工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广”可以看出内洞很黑。

第①自然段“先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙……这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异”体现了内洞景物奇特的特点。

由第②自然段“在洞里走了一转,觉得内洞比外洞大得多,大概有十来进房子那么大”可知内洞很大。

故选B。

3.本题考查对句子的理解。

从第①自然段“这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异”可知,作者着重强调了石钟乳和石笋自身的特点,它们有着各种各样的形状和不同的颜色。这说明石钟乳和石笋凭借自身的形态和色彩就具有很强的吸引力和观赏价值,不需要借助比作其他东西来增添其魅力。

故选A。

4.本题考查对短文内容的理解。

从第①自然段“先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙”以及“其他那些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。这些石钟乳和石笋,形状变化多端”这些句子可以看出,作者除了描写洞顶双龙的形状,还着重描述了其他石钟乳和石笋的形状,它们变化多端,依据形状能想象出各种事物,体现了“形奇”。

同样在第①自然段,“这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异”直接表明了 “色奇” 是指石钟乳和石笋具有各种各样不同的颜色。

故可分别填写:其他那些石钟乳和石笋、石钟乳和石笋颜色各异。

5. 比喻 大镜子 水面 明亮、无边无涯 6. 日出 太阳变化 圆弧 半圆 大半圆 7.这瞬息万变的景色,看得我们眼花缭乱,心神飞扬。 8.这篇短文表达了作者对奇妙壮观的云海日出的赞美和喜爱之情。

【导语】这篇文章以细腻的笔触描绘了黄山云海日出的壮丽景象,展现了自然景观的变幻与神秘。作者通过生动的比喻和形象的语言,如将云海比作“亮闪闪的大镜子”和“无边无涯的水面”,以及日出过程中太阳形状的变化,赋予景色以动态美感。文章不仅捕捉了自然界的瞬息万变,也传达了作者对自然之美的深切感受与赞叹,体现了人与自然和谐共融的情感。

5.本题考查赏析句子的能力。

从第③自然段“似乎是放在深山空谷中的亮闪闪的大镜子,又如无边无涯的白茫茫的水面”可以明显看出,作者使用了比喻的修辞手法,将云海比作“亮闪闪的大镜子”和“无边无涯的白茫茫的水面”。“亮闪闪的大镜子”突出了云海的明亮,能像镜子一样反光,给人一种明晃晃、光闪闪的视觉感受;“无边无涯的白茫茫的水面”则强调了云海的广阔,像水面一样没有边际,展现出云海的浩瀚无垠,所以突出了云海明亮、广阔的特点。

6.本题考查对段落内容的理解。

(1)从第⑦自然段的内容可知,此段围绕日出展开描述。文段中出现了“蓦地”“一瞬间”“很快”等表示时间变化的词语,通过这些词语可以清晰地看到作者是按照太阳变化的先后顺序,逐步描绘出太阳从开始绽露到完全升起的整个过程,所以是按照太阳变化的顺序描写的。

(2)同样依据第⑦自然段,“蓦地,从‘海’空交接处绽露出一个红色光点。一瞬间,红点又变成了圆弧,弯弯的,像美女的红唇。圆弧很快上升,变成半圆、大半圆。最后,在五彩缤纷的朝霞的簇拥下,一轮晶莹剔透的胭脂色的朝阳腾空而出,在橙黄色的天幕上徐徐上升,像一个悬挂在天空的玛瑙盘,鲜红欲滴,艳丽无比”,明确阐述了日出过程中太阳形状依次从红色光点变成圆弧,接着是半圆、大半圆,最后像玛瑙盘。

所以答案依次为圆弧、半圆、大半圆。

7.本题考查找关键句。

文章先描述了看日出的经过,如早起登山、等待过程,接着描绘了云海、朝霞、日出等景色。第⑧段“这瞬息万变的景色,看得我们眼花缭乱,心神飞扬”,“瞬息万变”概括了云海、日出等景色变化快的特点,“眼花缭乱”“心神飞扬”体现了作者被美景震撼、陶醉的感受,全面总结了景色特点与作者感受。所以应画波浪线的句子为:这瞬息万变的景色,看得我们眼花缭乱,心神飞扬。

8.本题考查文章表达的情感。

分析文中对云海、日出等景色的描写语句,从用词、描绘的画面感受作者对景色的态度。关注作者在观赏过程中的心理、行为描写,如“难忘”“看得出神”“眼花缭乱,心神飞扬”等,体会作者情感。综合全文,归纳出作者对黄山云海日出景色的情感。

示例:表达了作者对黄山云海日出这一壮丽景色的喜爱、赞美之情,以及对大自然的热爱。

9.C 10.月城湖 上清宫 老君阁 11. 排比、对比 树多、林密、谷深、草厚 青城之幽 12.突出青城山历史文化的悠久和厚重,增加了文章的内涵。

【解析】9.考查写作顺序。

通读全文,结合文中语句第②段“一进入都江堰”;第⑤段“月城湖,应该是青城山的装饰”;第⑥段“坐着游船过去,就是青城山门了”;第⑧段“上清宫,位于青城山第一峰的半坡上”;第⑩段“老君阁,就在高台山峰顶”;第 段“下山时,我放慢脚步,再一次细细地感受着青城山的神秘与清幽”由此可知作者在这里运用了游记常用的写作手法:移步换景,或者地点变化、视角转移,故选C。

10.考查提取关键信息。

结合文中语句第②段“一进入都江堰”、第⑤段“月城湖,应该是青城山的装饰”、第⑥段“坐着游船过去,就是青城山门了”、第⑧段“上清宫,位于青城山第一峰的半坡上”、第⑩段“老君阁,就在高台山峰顶”、第 段“下山时,我放慢脚步,再一次细细地感受着青城山的神秘与清幽”可知作者的行踪:都江堰——月城湖——上清宫——老君阁——下山。

11.考查赏析句子。

“这里的树太多,林太密,谷太深,草太厚”运用了排比的修辞方法,写出了青城山的树多、林密、谷深、草厚的特点,“青城之幽确实是别的山无法比拟的”运用对比手法,将青城山和别的山进行对比,突出了青城山之幽。

12.考查段落的内容以及作用。

文章第⑧段“宫内祀奉道教始祖李老君,有老子塑像及《道德经》五千言木刻,并有麻姑池、鸳鸯井等遗迹”写青城山的文化遗迹。记述的是青城山的人文胜迹,突出青城山历史文化悠久,增加了文章的文化底蕴。

13.C 14.进入天山,戈壁滩上的炎暑被远远地抛在后边

再往里走,天山显得越来越美。 15. 白缎 银灰色的花 白皑皑 蜿蜒无尽 密密、重重叠叠 16. 移步换景 雪峰 雪水

【解析】13.本题考查游览顺序的掌握。

第①自然段描写的景物有蓝天、雪峰、雪水、溪流、鱼群,可以看出是从高到低。

第②自然段先写了群峰,再写原始森林,最后写岩石上的水的声,可知本段的顺序是由远及近。

故选C。

14.本题考查过渡句的掌握。

过渡句一个句子承接或总结上面的内容,同时提示或领起下面的内容,这个句子就是过渡句。

第①段的句子“进入天山,戈壁滩上的炎暑被远远地抛在后边,迎面送来的雪山寒气,会使你感到像秋天似的凉爽。”是过渡句,提示下文。

第②段的句子“再往里走,天山显得越来越美。”是过渡句,提示下文。

15.本题考查赏析句子。

(1)“蓝天衬着高耸的巨大的雪峰,太阳下,雪峰间的云影就像白缎上绣了几朵银灰色的花。”这句话把“雪峰”比作“白缎”,把云影比作“银灰色的花”,生动形象地写出了雪山极白的特点。

(2)“沿着白皑皑群峰的雪线以下,是蜿蜒无尽的翠绿的原始森林,密密的塔松像撑开的巨伞,重重叠叠的枝丫,漏下斑斑点点细碎的日影。”中“白皑皑”写出了雪峰终年积雪,“蜿蜒无尽”写出了原始森林的广袤和连绵不断,“密密、重重叠叠”说明了森林中的树木枝繁叶茂。

16.本题考查根据课文内容的填空。

《七月的天山》采用移步换景的顺序展示了天山景物三个不同的方面,重点从天山的水、树、花三个方面展示了天山的景物,用抒情的笔调,浓墨重彩描绘了七月天山的奇异风光。

本文第①段写了天山的雪峰和雪水;第②段写了山脚下的溪流,接着描绘了天山密林幽静的美景。

17.进了颐和园的大门,绕过大殿,就来到有名的长廊走完长廊,就来到了万寿山脚下。

走完长廊,就来到了万寿山脚下。

登上万寿山,站在佛香阁的前面向下望,颐和园的景色大半收在眼底。 18. B 佛香阁 形状 颜色 19. 佛香阁 昆明湖 白塔 20. 抬头一看 向下望 向东远眺

【解析】17.本题考查过渡句的掌握。

过渡句是一个句子承接或总结上面的内容,同时提示或领起下面的内容。过渡句是一种常见的句式,一般在文章里出现,在两个内容的接驳处,起到承上启下的作用。

第①段的过渡句是:进了颐和园的大门,绕过大殿,就来到有名的长廊走完长廊,就来到了万寿山脚下。

第②段的过渡句是:走完长廊,就来到了万寿山脚下。

第③段的过渡句是:登上万寿山,站在佛香阁的前面向下望,颐和园的景色大半收在眼底。

18.(1)本题考查说明方法是掌握。

常见的说明方法举例子、引资料、作比较、列数字、分类别、打比方等。要根据说明对象的特点及写作目的,选用最佳方法。

从“七百多米”、“二百七十三间”可知运用了列数字的说明方法。

(2)本题考查对短文内容的掌握。

从第②段的句子“抬头一看,一座八角宝塔形的三层建筑耸立在半山腰上,黄色的琉璃瓦闪闪发光。那就是佛香阁。”可知“三层建筑”是指佛香阁,“八角宝塔形的三层建筑”是写佛香阁的形状;“黄色的琉璃瓦”写佛香阁的颜色。

19.本题考查提取关键信息。

从句子“抬头一看,一座八角宝塔形的三层建.筑耸立在半山腰上,黄色的琉璃瓦闪闪发光。那就是佛香阁。下面的一排排金碧辉煌的宫殿,就是排云殿。”可知第一空是“佛香阁”;

从句子“站在佛香阁的前面向下望,颐和园的景色大半收在眼底。葱郁的树丛,掩映着黄的绿的琉璃瓦屋顶和朱红的宫墙。正前面,昆明湖静得像一面镜子,绿得像一块碧玉。游船、画舫在湖面慢慢地滑过,几乎不留一点儿痕迹。向东远眺,隐隐约约可以望见几座古老的城楼和城里的白塔。”可知答案分别是昆明湖、白塔。

20.本题考查提取关键信息。

从第②段的句子“抬头一看,一座八角宝塔形的三层建.筑耸立在半山腰上,黄色的琉璃瓦闪闪发光。”可知此时的角度是仰视;

从第③段的句子“站在佛香阁的前面向下望”可知此时的角度是俯视;

从第③段的句子“向东远眺,隐隐约约可以望见几座古老的城楼和城里的白塔。”可知此时的角度是远眺。

所以能体现这种变化的词语是抬头一看、向下望、向东远眺。

21.AD 22.C 23.B 24.红砖古厝主要分布于厦门、漳州、泉州等地,在台湾以金门最为集中。 25.对联①:上联表明古厝主人的祖辈是官宦人家,家族显赫;下联表明古厝主人是书香门第,家风儒雅。

【分析】21.本题考查对材料的掌握。

首先需要理解整篇文章大致内容,思考题目中的重点信息,抓住要点,再利用关键信息进行分析。

从材料一的句子“古厝的建筑有特色,它大量使用红砖红瓦和白色花岗岩,屋顶多为燕尾脊,细部装饰多用砖雕、木雕、石刻。”可知AD正确。

22.本题考查对材料的掌握。

从材料一的句子“古厝的建筑有特色,它大量使用红砖红瓦和白色花岗岩,屋顶多为燕尾脊,细部装饰多用砖雕、木雕、石刻。”可知C选项正确。

23.本题考查对材料的掌握。

从材料二的句子“金门县民俗文化村,始建于1900年,所有建筑材料及建筑师都来自闽南地区。”可知B选项正确。

24.本题考查对材料的掌握。

从材料二的句子“壮丽的红砖古厝主要分布于厦门、漳州、泉州等地,在台湾以金门最为集中。”可知答案。

25.本题考查对联的理解。

选择第①副对联:上联表明古厝主人的祖辈是官宦人家,家族显赫;下联表明古厝主人是书香门第,家风儒雅。

选择第②副对联:上联的“雅室”和下联的“花香”都表明古厝主人淡泊名利,安贫乐道,注重个人修养,志趣高雅。

选择第③副对联:上联体现古厝主人海纳百川的博大胸怀;下联体现其坦坦荡荡的浩然正气。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文四年级下册统编版

阅读美文,学习习作技巧。

①内洞一团漆黑,什么都看不见。工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广。工人高高举起汽油灯,逐一指点洞内的景物。先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。我顺着他的指点看,有点儿像。其他那些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异,即使不比作什么,也很值得观赏。

②在洞里走了一转,觉得内洞比外洞大得多,大概有十来进房子那么大。泉水靠着右边缓缓地流,声音轻轻的。上源在深黑的石洞里。

③我排队等候,又仰卧在小船里,出了洞。

1.用“ ”在选文中画出描写内洞很黑的句子。

2.选文从( )这三个方面写出了内洞的特点。

A.大、高、美 B.黑、奇,大 C.黑、高、奇

3.对选文中画“_____”的句子理解正确的一项是( )

A.石钟乳和石笋本身已经足够吸引人了,无须再比作什么。

B.石钟乳和石笋之间的差异太大,不能简单地把它们都比作什么。

4.选文第1自然段中,作者从“形奇”和“色奇”两方面写了洞内景致,其中“形奇”指洞顶的双龙和 的形状奇,“色奇”则是指 。

云海日出

①在黄山流连的几天里,最使我难忘的,是观看云海日出。

②看日出须早起。3点钟不到,我们就沿着崎岖的山路登上清凉台。原以为我们是到得最早的,哪知许多人为了看日出,几乎一夜没睡。这时,清凉台上早已站满了人。

③东方开始发亮了。一大片白光从夜幕的边沿泛出,远山近岭现出了模糊的轮廓。我们看见北面山谷中明晃晃、光闪闪的一片,似乎是放在深山空谷中的亮闪闪的大镜子,又如无边无涯的白茫茫的水面。那就是云海。只见云雾像棉絮,似轻纱,飞来荡去,盘旋缭绕在山峰间。山峰时隐时现,变幻无穷,云浪上下翻滚着,一会儿像万马奔腾,一会儿似帆樯林立,光怪陆离,景象万千,把黄山点染得有几分仙气。

④我们正看得出神,忽然风把云块向我们推来,越来越近,简直伸手可捉。当一朵云飘到我身边时,我真想迈步跨上去。可是它一到脚下,又被山石撞破了。看着这云流山动的景色,我仿佛置身于梦幻之中。

⑤大家凝视着东方,静待日出。这时,清风习习,云烟袅袅,松涛阵阵,人语轻轻,多么别有风味的气氛啊!

⑥一会儿,朝霞像一个俊美的小姑娘,从黎明的白幕后飘了出来,穿上了她的新装:橙红艳丽,缤纷灿烂,像一匹悬挂在天边的织锦。

⑦蓦地,从“海”空交接处绽露出一个红色光点。一瞬间,红点又变成了圆弧,弯弯的,像美女的红唇。圆弧很快上升,变成半圆、大半圆。最后,在五彩缤纷的朝霞的簇拥下,一轮晶莹剔透的胭脂色的朝阳腾空而出,在橙黄色的天幕上徐徐上升,像一个悬挂在天空的玛瑙盘,鲜红欲滴,艳丽无比。这时朝霞渐渐隐去,浓雾霎时变得稀薄了。太阳脱下了美丽的红衫,换上了金碧辉煌的新装。

⑧这瞬息万变的景色,看得我们眼花缭乱,心神飞扬。

5.画“_______”的句子运用了 的修辞手法,把云海比作 和 ,突出了云海 的特点。

6.读短文第⑦自然段,回答问题。

(1)这段话写的是 的情景,作者是按照 的顺序描写的。

(2)日出过程中太阳形状的变化:红色光点、 、 、 、玛瑙盘。

7.文中哪句话概括出了景色的特点及作者的感受?用“ ”画出来。

8.这篇短文表达了作者怎样的情感?

课外阅读

青城山小记

①青城山的记忆,是清新的。

②一进入都江堰,这里湿润的空气、洁净的街道、道路两旁葱茏的树、盛开的五颜六色的花,就给我们留下了美好的印象。

③通往青城山门的道路右侧,高大的银杏树上,缀满了金黄的叶片,也有随着山谷里的风吹下来的,地面的草丛上,一片金灿灿的。

④“青城天下幽”,名不虚传。青城之幽确实是别的山无法比拟的。这里的树太多,林太密,谷太深,草太厚。植被保存之完好,绿色覆盖率之高估计都在全国名山中有一号!沿着木栈道,可以看到山溪潺潺,而密林里,鸟儿啾啾地叫着,偶尔,还能听到雨露滴下来的声音。

⑤月城湖,应该是青城山的装饰。一座秀美的山,是离不开水的。月城湖并不大,但湖水却深不可测。而抬眼望去,除了游船,就是对面有些古朴、但错落有致的建筑。它们象飘在云里、雾里,让人有海市蜃楼的感觉。

⑥坐着游船过去,就是青城山门了。

⑦拾阶而上,你会发现这里的石阶都是青石做成的,它们虽然大小不一,却都有自己的脉络与纹路。也许登山的人太多了,很多石阶被磨得有了圆圆的凹槽。由此,你可以看出这座山的历史。

⑧上清宫,位于青城山第一峰的半坡上。宫门“上清宫”三字,为蒋介石所写。它始建于西晋,现存建筑是清朝同治年间所建。宫内祀奉道教始祖李老君,有老子塑像及《道德经》五千言木刻,并有麻姑池、鸳鸯井等遗迹。

⑨在继续登峰的路上,云雾愈发大了起来。不知是濛濛细雨,还是雾气凝结所致,石板路上湿漉漉的,有些雾岚就悬浮在半山腰和树林中,而摸摸头发,不知何时,已经沾湿。

⑩老君阁,就在高台山峰顶,海拔1260米。最早,这里建有“呼应亭”,即站在此峰,“登高一呼,众山皆应”。而向山下眺望,层峦叠嶂隐约在薄雾里。柳松、枫树、塔松等,露出云端,犹如雾凇,此时此景,恰似人间仙境。这也是青城山被称为仙山的原因之一吧。

下山时,我放慢脚步,再一次细细地感受着青城山的神秘与清幽。我喜欢爬山,因为生命本身就是一次攀登;我喜欢游览,我把生命当做一场旅行;我喜欢结伴而行,那是一次次携手与交流;我亦喜欢去做单身客,在未知的旅程中,义无反顾地勇敢前行。

在每一次旅程中,我一次次充实着生命里美妙的时刻。

9.本文按照什么顺序来写自己游青城山的经历( )

A.时间顺序 B.方位顺序 C.地点变化、视角转移

10.请结合文章内容简要梳理作者的游踪,将作者行踪变化的关键词填写在下面图形里。

11.文中第④段画线句子运用了 的修辞手法,写出了青城山 的特点,突出了 。

12.第⑧段主要写了青城山的文化遗迹,这样写的好处是什么?

七月的天山(节选)

①进入天山,戈壁滩上的炎暑被远远地抛在后边,迎面送来的雪山寒气,会使你感到像秋天似的凉爽。①蓝天衬着高耸的巨大的雪峰,太阳下,雪峰间的云影就像白缎上绣了几朵银灰色的花。融化的雪水,从峭壁断崖上飞泻下来,像千百条闪耀的银链,在山脚下汇成冲激的溪流,浪花往上抛,形成千万朵盛开的白莲。每到水势缓慢的洄水涡,都有鱼儿在欢快地跳跃。这个时候,饮马溪边,你骑在马上,可以俯视阳光透射到的清澈的水底。在五彩斑斓的溪水和石子之间,鱼群闪闪的鳞光映着雪水清流,给寂静的天山增添了无限生机。

②再往里走,天山显得越来越美。②沿着白皑皑群峰的雪线以下,是蜿蜒无尽的翠绿的原始森林,密密的塔松像撑开的巨伞,重重叠叠的枝丫,漏下斑斑点点细碎的日影。骑马穿行林中,只听见马蹄溅起漫流在岩石上的水的声音,使密林显得更加幽静。

13.选文两个自然段分别是按照( )的顺序来写的。

A.由低到高、由远及近 B.由高到低、由近及远 C.由高到低、由远及近

14.找出选文中的过渡句,画上“ ”。

15.品读画“ ”的句子,填一填

(1)句①中,作者把雪峰比作 ,把云影比作 ,生动形象地写出了雪山极白的特点。

(2)句②中,“ ”写出了雪峰终年积雪,“ ”写出了原始森林的广袤和连绵不断,“ ”说明了森林中的树木枝繁叶茂。

16.语文要素]作者采用 的方法,先描绘了天山的 、 和山脚下的溪流,接着描绘了天山密林幽静的美景。

阅读下列片段,完成练习。

颐和园(节选)

①进了颐和园的大门,绕过大殿,就来到有名的长廊。绿漆的柱子,红漆的栏杆,一眼望不到头。①这条长廊有七百多米长,分成二百七十三间。每一间的横槛.上都有五彩的画,画着人物、花草、风景,几千幅画没有哪两幅是相同的。长廊两旁栽满了花木,这一种花还没谢,那一种花又开了。微风从左边的昆明湖上吹来,使人神清气爽。

②走完长廊,就来到了万寿山脚下。②抬头一看,一座八角宝塔形的三层建.筑耸立在半山腰上,黄色的琉璃瓦闪闪发光。那就是佛香阁。下面的一排排金碧辉煌的宫殿,就是排云殿。

③登上万寿山,站在佛香阁的前面向下望,颐和园的景色大半收在眼底。葱郁的树丛,掩映着黄的绿的琉璃瓦屋顶和朱红的宫墙。正前面,昆明湖静得像一面镜子,绿得像一块碧玉。游船、画舫在湖面慢慢地滑过,几乎不留一点儿痕迹。向东远眺,隐隐约约可以望见几座古老的城楼和城里的白塔。

17.用“ ”画出选文每个自然段中的过渡句。

18.品读选文中画“ ”的句子。

(1)句①运用( )的说明方法,突出了长廊长的特点。

A.举例子 B.列数字 C.作比较

(2)句②中的“三层建筑”是指 。作者是从 和 两个方面来描写它的。

19.选文第2~3自然段中,作者描写了哪些景物?填一填。

① ② ③

20.作者在不同的位置观察景物时,视角也有所变化,能体现这种变化的词语是: 、 、 。

阅读下面的材料,完成小题。

闽南红砖古厝

【材料一】“红砖白石双坡曲,出砖入石燕尾脊,雕梁画栋皇宫式。”古厝的建筑有特色,它大量使用红砖红瓦和白色花岗岩,屋顶多为燕尾脊,细部装饰多用砖雕、木雕、石刻。红砖古厝汲取了中国传统文化、闽越文化和海洋文化的精华,成为闽南文化的重要载体。

【材料二】壮丽的红砖古厝主要分布于厦门、漳州、泉州等地,在台湾以金门最为集中。金门县民俗文化村,始建于1900年,所有建筑材料及建筑师都来自闽南地区。可以说,两岸红砖建筑文化一脉相承,佐证着两岸的同根同源

【材料三】下面是三副红砖古厝的对联。

①族中本郎派 家承学士风

②室雅何须大 花香不在多

③海纳百川有容乃大 壁立千仞无欲则刚

21.古厝的建筑大量使用什么材料?( )(多选)

A.红砖 B.红瓦 C.玻璃瓦 D.白色花岗岩

22.古厝的建筑细部装饰是用( )

A.羽毛、亮片、干花 B.颜料、雕花、镶嵌

C.砖雕、木雕、石刻 D.堆贴、石雕、木雕

23.金门县民俗文化村的建筑材料和建筑师傅都来自( )

A.台湾地区 B.闽南地区 C.华北地区 D.江南地区

24.红砖古厝主要分布在哪些地区?

25.阅读材料三,选择其中任意一副对联,说说你的理解。

《第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文四年级下册统编版》参考答案

1.内洞一团漆黑,什么都看不见。工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广。 2.B 3.A 4. 石钟乳、石笋 石钟乳和石笋颜色各异

【导语】这篇阅读文章通过细腻的描写和生动的语言,展现了内洞的神秘与壮丽。作者运用了丰富的感官描写,如“内洞一团漆黑”和“泉水靠着右边缓缓地流”,成功营造出一种幽静而深邃的氛围。同时,通过对比和比喻,如“石钟乳和石笋,形状变化多端”,增强了文章的视觉冲击力。

1.本题考查找关键句。

从第①自然段“内洞一团漆黑,什么都看不见”可知,直接点明了内洞的状态是漆黑的,人在其中什么都无法看到,直观地写出了内洞的黑。

从第①自然段“工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广”可知,此句通过工人提着汽油灯这一行为,以及只能照见小地方,其余是昏暗的描述,侧面衬托出内洞非常黑,因为即使有灯照明,也只能照亮一小部分,更突显了内洞的黑暗程度。

所以,描写内洞很黑的句子是“内洞一团漆黑,什么都看不见。工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广” 。

2.本题考查对短文内容的概括。

从第①自然段“内洞一团漆黑,什么都看不见。工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广”可以看出内洞很黑。

第①自然段“先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙……这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异”体现了内洞景物奇特的特点。

由第②自然段“在洞里走了一转,觉得内洞比外洞大得多,大概有十来进房子那么大”可知内洞很大。

故选B。

3.本题考查对句子的理解。

从第①自然段“这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异”可知,作者着重强调了石钟乳和石笋自身的特点,它们有着各种各样的形状和不同的颜色。这说明石钟乳和石笋凭借自身的形态和色彩就具有很强的吸引力和观赏价值,不需要借助比作其他东西来增添其魅力。

故选A。

4.本题考查对短文内容的理解。

从第①自然段“先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙”以及“其他那些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。这些石钟乳和石笋,形状变化多端”这些句子可以看出,作者除了描写洞顶双龙的形状,还着重描述了其他石钟乳和石笋的形状,它们变化多端,依据形状能想象出各种事物,体现了“形奇”。

同样在第①自然段,“这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异”直接表明了 “色奇” 是指石钟乳和石笋具有各种各样不同的颜色。

故可分别填写:其他那些石钟乳和石笋、石钟乳和石笋颜色各异。

5. 比喻 大镜子 水面 明亮、无边无涯 6. 日出 太阳变化 圆弧 半圆 大半圆 7.这瞬息万变的景色,看得我们眼花缭乱,心神飞扬。 8.这篇短文表达了作者对奇妙壮观的云海日出的赞美和喜爱之情。

【导语】这篇文章以细腻的笔触描绘了黄山云海日出的壮丽景象,展现了自然景观的变幻与神秘。作者通过生动的比喻和形象的语言,如将云海比作“亮闪闪的大镜子”和“无边无涯的水面”,以及日出过程中太阳形状的变化,赋予景色以动态美感。文章不仅捕捉了自然界的瞬息万变,也传达了作者对自然之美的深切感受与赞叹,体现了人与自然和谐共融的情感。

5.本题考查赏析句子的能力。

从第③自然段“似乎是放在深山空谷中的亮闪闪的大镜子,又如无边无涯的白茫茫的水面”可以明显看出,作者使用了比喻的修辞手法,将云海比作“亮闪闪的大镜子”和“无边无涯的白茫茫的水面”。“亮闪闪的大镜子”突出了云海的明亮,能像镜子一样反光,给人一种明晃晃、光闪闪的视觉感受;“无边无涯的白茫茫的水面”则强调了云海的广阔,像水面一样没有边际,展现出云海的浩瀚无垠,所以突出了云海明亮、广阔的特点。

6.本题考查对段落内容的理解。

(1)从第⑦自然段的内容可知,此段围绕日出展开描述。文段中出现了“蓦地”“一瞬间”“很快”等表示时间变化的词语,通过这些词语可以清晰地看到作者是按照太阳变化的先后顺序,逐步描绘出太阳从开始绽露到完全升起的整个过程,所以是按照太阳变化的顺序描写的。

(2)同样依据第⑦自然段,“蓦地,从‘海’空交接处绽露出一个红色光点。一瞬间,红点又变成了圆弧,弯弯的,像美女的红唇。圆弧很快上升,变成半圆、大半圆。最后,在五彩缤纷的朝霞的簇拥下,一轮晶莹剔透的胭脂色的朝阳腾空而出,在橙黄色的天幕上徐徐上升,像一个悬挂在天空的玛瑙盘,鲜红欲滴,艳丽无比”,明确阐述了日出过程中太阳形状依次从红色光点变成圆弧,接着是半圆、大半圆,最后像玛瑙盘。

所以答案依次为圆弧、半圆、大半圆。

7.本题考查找关键句。

文章先描述了看日出的经过,如早起登山、等待过程,接着描绘了云海、朝霞、日出等景色。第⑧段“这瞬息万变的景色,看得我们眼花缭乱,心神飞扬”,“瞬息万变”概括了云海、日出等景色变化快的特点,“眼花缭乱”“心神飞扬”体现了作者被美景震撼、陶醉的感受,全面总结了景色特点与作者感受。所以应画波浪线的句子为:这瞬息万变的景色,看得我们眼花缭乱,心神飞扬。

8.本题考查文章表达的情感。

分析文中对云海、日出等景色的描写语句,从用词、描绘的画面感受作者对景色的态度。关注作者在观赏过程中的心理、行为描写,如“难忘”“看得出神”“眼花缭乱,心神飞扬”等,体会作者情感。综合全文,归纳出作者对黄山云海日出景色的情感。

示例:表达了作者对黄山云海日出这一壮丽景色的喜爱、赞美之情,以及对大自然的热爱。

9.C 10.月城湖 上清宫 老君阁 11. 排比、对比 树多、林密、谷深、草厚 青城之幽 12.突出青城山历史文化的悠久和厚重,增加了文章的内涵。

【解析】9.考查写作顺序。

通读全文,结合文中语句第②段“一进入都江堰”;第⑤段“月城湖,应该是青城山的装饰”;第⑥段“坐着游船过去,就是青城山门了”;第⑧段“上清宫,位于青城山第一峰的半坡上”;第⑩段“老君阁,就在高台山峰顶”;第 段“下山时,我放慢脚步,再一次细细地感受着青城山的神秘与清幽”由此可知作者在这里运用了游记常用的写作手法:移步换景,或者地点变化、视角转移,故选C。

10.考查提取关键信息。

结合文中语句第②段“一进入都江堰”、第⑤段“月城湖,应该是青城山的装饰”、第⑥段“坐着游船过去,就是青城山门了”、第⑧段“上清宫,位于青城山第一峰的半坡上”、第⑩段“老君阁,就在高台山峰顶”、第 段“下山时,我放慢脚步,再一次细细地感受着青城山的神秘与清幽”可知作者的行踪:都江堰——月城湖——上清宫——老君阁——下山。

11.考查赏析句子。

“这里的树太多,林太密,谷太深,草太厚”运用了排比的修辞方法,写出了青城山的树多、林密、谷深、草厚的特点,“青城之幽确实是别的山无法比拟的”运用对比手法,将青城山和别的山进行对比,突出了青城山之幽。

12.考查段落的内容以及作用。

文章第⑧段“宫内祀奉道教始祖李老君,有老子塑像及《道德经》五千言木刻,并有麻姑池、鸳鸯井等遗迹”写青城山的文化遗迹。记述的是青城山的人文胜迹,突出青城山历史文化悠久,增加了文章的文化底蕴。

13.C 14.进入天山,戈壁滩上的炎暑被远远地抛在后边

再往里走,天山显得越来越美。 15. 白缎 银灰色的花 白皑皑 蜿蜒无尽 密密、重重叠叠 16. 移步换景 雪峰 雪水

【解析】13.本题考查游览顺序的掌握。

第①自然段描写的景物有蓝天、雪峰、雪水、溪流、鱼群,可以看出是从高到低。

第②自然段先写了群峰,再写原始森林,最后写岩石上的水的声,可知本段的顺序是由远及近。

故选C。

14.本题考查过渡句的掌握。

过渡句一个句子承接或总结上面的内容,同时提示或领起下面的内容,这个句子就是过渡句。

第①段的句子“进入天山,戈壁滩上的炎暑被远远地抛在后边,迎面送来的雪山寒气,会使你感到像秋天似的凉爽。”是过渡句,提示下文。

第②段的句子“再往里走,天山显得越来越美。”是过渡句,提示下文。

15.本题考查赏析句子。

(1)“蓝天衬着高耸的巨大的雪峰,太阳下,雪峰间的云影就像白缎上绣了几朵银灰色的花。”这句话把“雪峰”比作“白缎”,把云影比作“银灰色的花”,生动形象地写出了雪山极白的特点。

(2)“沿着白皑皑群峰的雪线以下,是蜿蜒无尽的翠绿的原始森林,密密的塔松像撑开的巨伞,重重叠叠的枝丫,漏下斑斑点点细碎的日影。”中“白皑皑”写出了雪峰终年积雪,“蜿蜒无尽”写出了原始森林的广袤和连绵不断,“密密、重重叠叠”说明了森林中的树木枝繁叶茂。

16.本题考查根据课文内容的填空。

《七月的天山》采用移步换景的顺序展示了天山景物三个不同的方面,重点从天山的水、树、花三个方面展示了天山的景物,用抒情的笔调,浓墨重彩描绘了七月天山的奇异风光。

本文第①段写了天山的雪峰和雪水;第②段写了山脚下的溪流,接着描绘了天山密林幽静的美景。

17.进了颐和园的大门,绕过大殿,就来到有名的长廊走完长廊,就来到了万寿山脚下。

走完长廊,就来到了万寿山脚下。

登上万寿山,站在佛香阁的前面向下望,颐和园的景色大半收在眼底。 18. B 佛香阁 形状 颜色 19. 佛香阁 昆明湖 白塔 20. 抬头一看 向下望 向东远眺

【解析】17.本题考查过渡句的掌握。

过渡句是一个句子承接或总结上面的内容,同时提示或领起下面的内容。过渡句是一种常见的句式,一般在文章里出现,在两个内容的接驳处,起到承上启下的作用。

第①段的过渡句是:进了颐和园的大门,绕过大殿,就来到有名的长廊走完长廊,就来到了万寿山脚下。

第②段的过渡句是:走完长廊,就来到了万寿山脚下。

第③段的过渡句是:登上万寿山,站在佛香阁的前面向下望,颐和园的景色大半收在眼底。

18.(1)本题考查说明方法是掌握。

常见的说明方法举例子、引资料、作比较、列数字、分类别、打比方等。要根据说明对象的特点及写作目的,选用最佳方法。

从“七百多米”、“二百七十三间”可知运用了列数字的说明方法。

(2)本题考查对短文内容的掌握。

从第②段的句子“抬头一看,一座八角宝塔形的三层建筑耸立在半山腰上,黄色的琉璃瓦闪闪发光。那就是佛香阁。”可知“三层建筑”是指佛香阁,“八角宝塔形的三层建筑”是写佛香阁的形状;“黄色的琉璃瓦”写佛香阁的颜色。

19.本题考查提取关键信息。

从句子“抬头一看,一座八角宝塔形的三层建.筑耸立在半山腰上,黄色的琉璃瓦闪闪发光。那就是佛香阁。下面的一排排金碧辉煌的宫殿,就是排云殿。”可知第一空是“佛香阁”;

从句子“站在佛香阁的前面向下望,颐和园的景色大半收在眼底。葱郁的树丛,掩映着黄的绿的琉璃瓦屋顶和朱红的宫墙。正前面,昆明湖静得像一面镜子,绿得像一块碧玉。游船、画舫在湖面慢慢地滑过,几乎不留一点儿痕迹。向东远眺,隐隐约约可以望见几座古老的城楼和城里的白塔。”可知答案分别是昆明湖、白塔。

20.本题考查提取关键信息。

从第②段的句子“抬头一看,一座八角宝塔形的三层建.筑耸立在半山腰上,黄色的琉璃瓦闪闪发光。”可知此时的角度是仰视;

从第③段的句子“站在佛香阁的前面向下望”可知此时的角度是俯视;

从第③段的句子“向东远眺,隐隐约约可以望见几座古老的城楼和城里的白塔。”可知此时的角度是远眺。

所以能体现这种变化的词语是抬头一看、向下望、向东远眺。

21.AD 22.C 23.B 24.红砖古厝主要分布于厦门、漳州、泉州等地,在台湾以金门最为集中。 25.对联①:上联表明古厝主人的祖辈是官宦人家,家族显赫;下联表明古厝主人是书香门第,家风儒雅。

【分析】21.本题考查对材料的掌握。

首先需要理解整篇文章大致内容,思考题目中的重点信息,抓住要点,再利用关键信息进行分析。

从材料一的句子“古厝的建筑有特色,它大量使用红砖红瓦和白色花岗岩,屋顶多为燕尾脊,细部装饰多用砖雕、木雕、石刻。”可知AD正确。

22.本题考查对材料的掌握。

从材料一的句子“古厝的建筑有特色,它大量使用红砖红瓦和白色花岗岩,屋顶多为燕尾脊,细部装饰多用砖雕、木雕、石刻。”可知C选项正确。

23.本题考查对材料的掌握。

从材料二的句子“金门县民俗文化村,始建于1900年,所有建筑材料及建筑师都来自闽南地区。”可知B选项正确。

24.本题考查对材料的掌握。

从材料二的句子“壮丽的红砖古厝主要分布于厦门、漳州、泉州等地,在台湾以金门最为集中。”可知答案。

25.本题考查对联的理解。

选择第①副对联:上联表明古厝主人的祖辈是官宦人家,家族显赫;下联表明古厝主人是书香门第,家风儒雅。

选择第②副对联:上联的“雅室”和下联的“花香”都表明古厝主人淡泊名利,安贫乐道,注重个人修养,志趣高雅。

选择第③副对联:上联体现古厝主人海纳百川的博大胸怀;下联体现其坦坦荡荡的浩然正气。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地