《中国文化经典研读》人教版高中语文选修第二单元《〈论语〉十则》同步检测

文档属性

| 名称 | 《中国文化经典研读》人教版高中语文选修第二单元《〈论语〉十则》同步检测 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 52.0KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-25 17:24:30 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

《中国文化经典研读》人教版高中语文选修第二单元《〈论语〉十则》同步检测

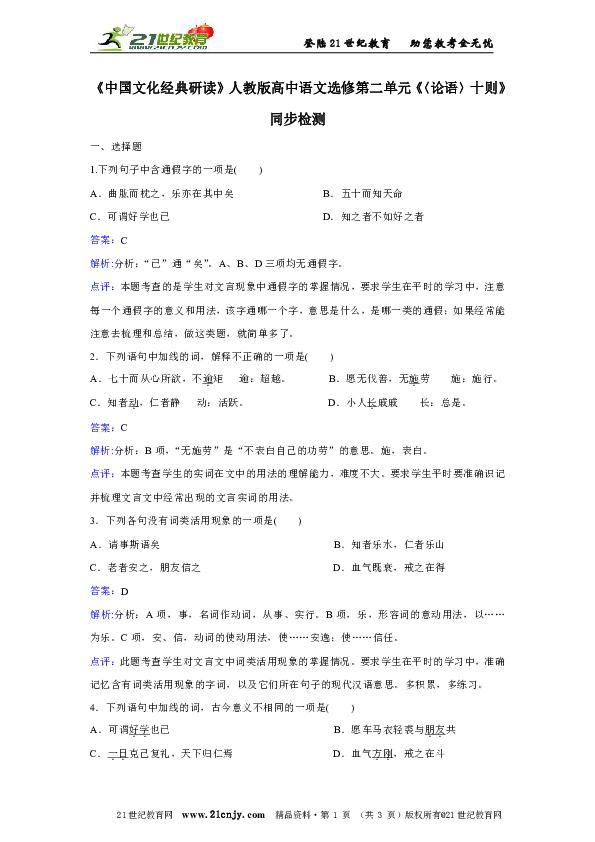

一、选择题

1.下列句子中含通假字的一项是( )

A.曲肱而枕之,乐亦在其中矣 B.五十而知天命

C.可谓好学也已 D.知之者不如好之者

答案:C

解析:分析:“已”通“矣”。A、B、D三项均无通假字。

点评:本题考查的是学生对文言现象中通假字的掌握情况,要求学生在平时的学习中,注意每一个通假字的意义和用法,该字通哪一个字,意思是什么,是哪一类的通假;如果经常能注意去梳理和总结,做这类题,就简单多了。

2.下列语句中加线的词,解释不正确的一项是( )

A.七十而从心所欲,不逾矩 逾:超越。 B.愿无伐善,无施劳 施:施行。

C.知者动,仁者静 动:活跃。 D.小人长戚戚 长:总是。

答案:C

解析:分析:B项,“无施劳”是“不表白自己的功劳”的意思。施,表白。

点评:本题考查学生的实词在文中的用法的理解能力,难度不大。要求学生平时要准确识记并梳理文言文中经常出现的文言实词的用法。

3.下列各句没有词类活用现象的一项是( )

A.请事斯语矣 B.知者乐水,仁者乐山

C.老者安之,朋友信之 D.血气既衰,戒之在得

答案:D

解析:分析:A项,事,名词作动词,从事、实行。B项,乐,形容词的意动用法,以……为乐。C项,安、信,动词的使动用法,使……安逸;使……信任。

点评:此题考查学生对文言文中词类活用现象的掌握情况。要求学生在平时的学习中,准确记忆含有词类活用现象的字词,以及它们所在句子的现代汉语意思。多积累,多练习。

4.下列语句中加线的词,古今意义不相同的一项是( )

A.可谓好学也已 B.愿车马衣轻裘与朋友共

C.一日克己复礼,天下归仁焉 D.血气方刚,戒之在斗

答案:C

解析:分析:C项,“一日”古义为“一旦”,表假设;今义是“一天”。

点评:本题考查学生对古今异义词的辨析能力,要求学生平时在学习时注意积累古今异义词语的古义和今义,并随时整理学过的古今异义的词语,多看、多思、多练,就能把这类题做好。

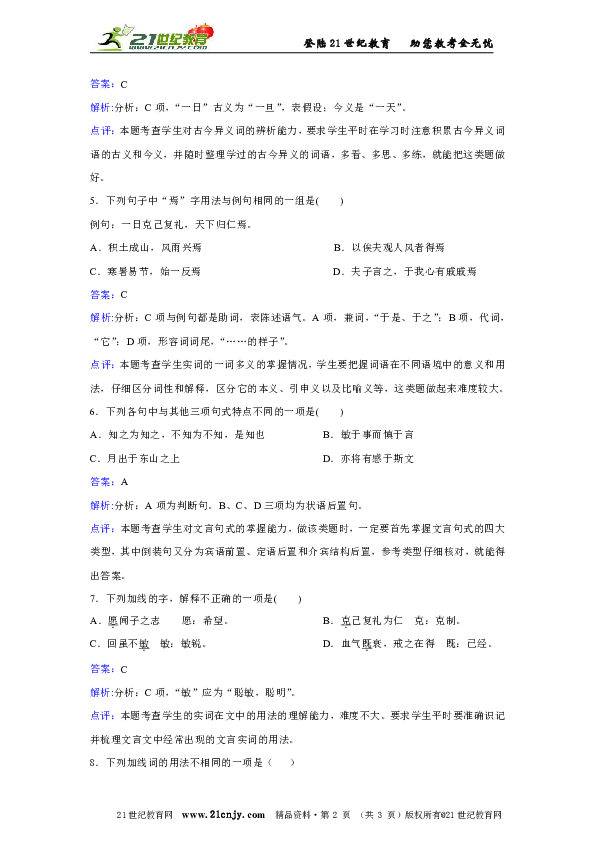

5.下列句子中“焉”字用法与例句相同的一组是( )

例句:一日克己复礼,天下归仁焉。

A.积土成山,风雨兴焉 B.以俟夫观人风者得焉

C.寒暑易节,始一反焉 D.夫子言之,于我心有戚戚焉

答案:C

解析:分析:C项与例句都是助词,表陈述语气。A项,兼词,“于是、于之”;B项,代词,“它”;D项,形容词词尾,“……的样子”。

点评:本题考查学生实词的一词多义的掌握情况,学生要把握词语在不同语境中的意义和用法,仔细区分词性和解释,区分它的本义、引申义以及比喻义等,这类题做起来难度较大。

6.下列各句中与其他三项句式特点不同的一项是( )

A.知之为知之,不知为不知,是知也 B.敏于事而慎于言

C.月出于东山之上 D.亦将有感于斯文

答案:A

解析:分析:A项为判断句。B、C、D三项均为状语后置句。

点评:本题考查学生对文言句式的掌握能力,做该类题时,一定要首先掌握文言句式的四大类型,其中倒装句又分为宾语前置、定语后置和介宾结构后置,参考类型仔细核对,就能得出答案。

7.下列加线的字,解释不正确的一项是( )

A.愿闻子之志 愿:希望。 B.克己复礼为仁 克:克制。

C.回虽不敏 敏:敏锐。 D.血气既衰,戒之在得 既:已经。

答案:C

解析:分析:C项,“敏”应为“聪敏,聪明”。

点评:本题考查学生的实词在文中的用法的理解能力,难度不大。要求学生平时要准确识记并梳理文言文中经常出现的文言实词的用法。

8.下列加线词的用法不相同的一项是( )

A. ①敝之而无憾,②少之时,血气未定 B. ①天下归仁焉,②就有道而正焉

C. ①请问其目,②及其壮也,血气方刚 D. ①敝之而无憾,②不义而富且贵

答案:A

解析:分析:A项,①代词,指“车马衣轻裘”;②助词,的。B项,都是语气助词;C项,都是代词;D项,都表示转折关系。

点评:本题考查学生实词的一词多义的掌握情况,学生要把握词语在不同语境中的意义和用法,仔细区分词性和解释,区分它的本义、引申义以及比喻义等,这类题做起来难度较大。

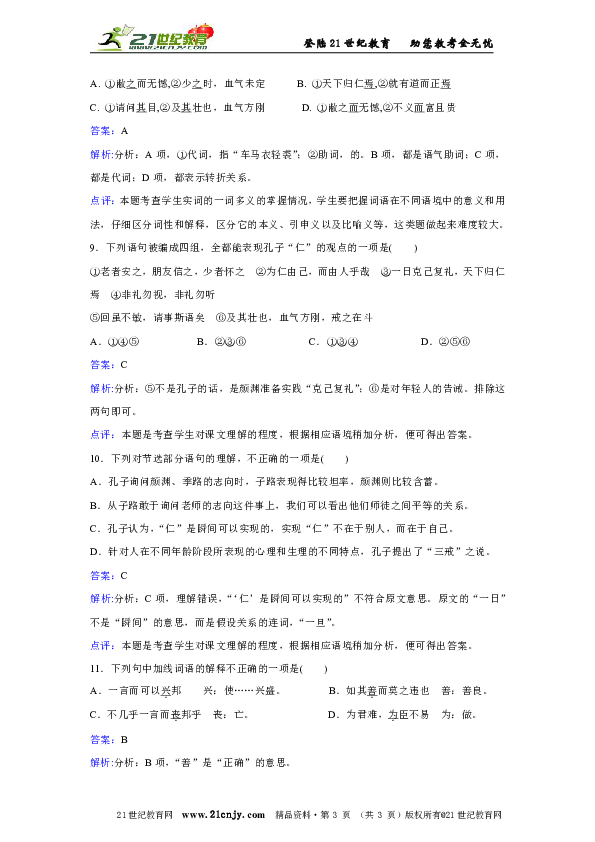

9.下列语句被编成四组,全都能表现孔子“仁”的观点的一项是( )

①老者安之,朋友信之,少者怀之 ②为仁由己,而由人乎哉 ③一日克己复礼,天下归仁焉 ④非礼勿视,非礼勿听

⑤回虽不敏,请事斯语矣 ⑥及其壮也,血气方刚,戒之在斗

A.①④⑤ B.②③⑥ C.①③④ D.②⑤⑥

答案:C

解析:分析:⑤不是孔子的话,是颜渊准备实践“克己复礼”;⑥是对年轻人的告诫。排除这两句即可。

点评:本题是考查学生对课文理解的程度,根据相应语境稍加分析,便可得出答案。

10.下列对节选部分语句的理解,不正确的一项是( )

A.孔子询问颜渊、季路的志向时,子路表现得比较坦率,颜渊则比较含蓄。

B.从子路敢于询问老师的志向这件事上,我们可以看出他们师徒之间平等的关系。

C.孔子认为,“仁”是瞬间可以实现的,实现“仁”不在于别人,而在于自己。

D.针对人在不同年龄阶段所表现的心理和生理的不同特点,孔子提出了“三戒”之说。

答案:C

解析:分析:C项,理解错误,“‘仁’是瞬间可以实现的”不符合原文意思。原文的“一日”不是“瞬间”的意思,而是假设关系的连词,“一旦”。

点评:本题是考查学生对课文理解的程度,根据相应语境稍加分析,便可得出答案。

11.下列句中加线词语的解释不正确的一项是( )

A.一言而可以兴邦 兴:使……兴盛。 B.如其善而莫之违也 善:善良。

C.不几乎一言而丧邦乎 丧:亡。 D.为君难,为臣不易 为:做。

答案:B

解析:分析:B项,“善”是“正确”的意思。

点评:本题考查学生的实词在文中的用法的理解能力,难度不大。要求学生平时要准确识记并梳理文言文中经常出现的文言实词的用法。

12.下列加线字用法的解说不正确的一项是( )

A.如其善而莫之违也 而:连词,表假设。 B.泉涓涓而始流 而:连词,表修饰。

C.就有道而正焉 而:连词,表顺承。 D.敏于事而慎于言 而:连词,表并列。

答案:A

解析:分析:A项,“而”连词,表顺承。

点评:本题考查学生的虚词在文中的用法,文言文中常用的虚词共有18个,要求学生在平时的学习中经常梳理相关虚词。

13.下列各句的句式与其他三句不同的一项是( )

A.唯其言而莫予违也 B.如其善而莫之违也

C.敏于事而慎于言 D.自古及今,未之有也

答案:C

解析:分析:C项为状语后置句,其他三项为宾语前置句。

点评:本题考查学生对文言句式的掌握能力,做该类题时,一定要首先掌握文言句式的四大类型,其中倒装句又分为宾语前置、定语后置和介宾结构后置,参考类型仔细核对,就能得出答案。

14.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.可谓好学也已 B.昔者龙逢斩,比干剖,苌弘肔,子胥靡

C.盍各言尔志 D.阖四竟之内

答案:C

解析:分析:A项,“已”通“矣”;B项,“靡”通“糜”;D项,“竟”通“境”。

点评:本题考查的是学生对文言现象中通假字的掌握情况,要求学生在平时的学习中,注意每一个通假字的意义和用法,该字通哪一个字,意思是什么,是哪一类的通假;如果经常能注意去梳理和总结,做这类题,就简单多了。

15.下列句子中加线词语解释不正确的一项是( )

A.未有仁而遗其亲者也 遗:遗弃,抛弃。 B.见素抱朴,少私寡欲 见:显露,表现。

C.故逐于大盗 逐:追随。 D.人含其聪,则天下不累矣 累:劳累。

答案:D

解析:分析:D项,累:忧患。

点评:本题考查学生的实词在文中的用法的理解能力,难度不大。要求学生平时要准确识记并梳理文言文中经常出现的文言实词的用法。

二、填空题

16.依据课文填空

子曰:“吾十有五而志于学,____________,____________,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

答案:三十而立|四十而不惑

解析:分析:根据题干提供的环境,再联系课文内容很容易就能得出答案。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

17.依据课文填空

子曰:“饭疏食、饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。____________,____________。”

答案:不义而富且贵|于我如浮云

解析:分析:根据题干提供的环境,再联系课文内容很容易就能得出答案。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

18.依据课文填空

子路日:“愿闻子之志。”子日:“老者安之,____________,____________。”

答案:朋友信之|少者怀之

解析:分析:根据题干提供的环境,再联系课文内容很容易就能得出答案。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

19.依据课文填空

________________,________________;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。

答案:知者乐水|仁者乐山

解析:分析:根据题干提供的环境,再联系课文内容很容易就能得出答案。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

20.依据课文填空

孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,________________,________________;及其老也,血气既衰,戒之在得。”

答案:血气方刚|戒之在斗

解析:分析:根据题干提供的环境,再联系课文内容很容易就能得出答案。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

三、阅读题

21.阅读下面文段,回答后面问题。

定公问:“一言而可以兴邦,有诸?”孔子对曰:“言不可以若是其几也。人之言曰:‘为君难,为臣不易。’如知为君之难也,不几乎一言而兴邦乎?”曰:“一言而丧邦,有诸?”孔子对曰:“言不可以若是其几也。人之言曰:‘予无乐乎为君,唯其言而莫予违也。’如其善而莫之违也,不亦善乎?如不善而莫之违也,不几乎一言而丧邦乎?”

孔子认为一句话可以亡国的依据是什么?(用自己的话回答)(2分)

答案:国君说错话,左右的人没有一个敢反对。

解析:分析:学生做该题时,要了解国君在一个国家中起着举足轻重的作用。

点评:本题考查学生对文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根据具体语境仔细分析,并用自己的语言进行概括。

22.阅读下面《孟子》选段,回答问题。

(一)互乡①难与言,童子见,门人惑。子曰:“与②其进也,不与其退也,唯何甚!人洁己以进,与其洁也,不保③其往也。”

(二)孟子曰:“教亦多术也,予不屑之教诲也者,是亦教诲之而已矣。”

①互乡:鲁国的乡名,其乡风俗恶劣。②与:赞许 ③保:追究

(1)材料(一)体现了孔子的什么教育主张?请简要分析。

答案:体现了孔子“有教无类”的思想孔子不因为童子来自乡风恶劣的之地而拒绝他,并告诫门人不要只看到人过往,而要看到人“欲洁”,足见孔子的教育思想是不分善恶、优劣等有教无类的思想。

(2)孟子提出“不屑之教”,和材料(一)中的孔子的思想是否矛盾,请说明理由。

答案:不矛盾。孔子不会因为对方低劣而不教;孟子的“不屑之教”并不是不教,也不是放任之,只是不从正面讲道理,而是要从方面来激发他的自尊心,要其自省,这也是一种教育方式。这和孔子的教育思想是殊途同归的。

解析:分析:这句话体现了孔子“有教无类”的教育思想;看人不要只看认得过去,而要注意人的“欲洁”;两个人的思想是不矛盾的,只是从不同的方面指出有效的教育理念。

点评:本题考查学生对文言文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根据具体语境仔细辨别。

23.阅读下面的文字,回答问题。

楚瓜梁灌

梁大夫有宋就者,尝为边县令,与楚邻界。梁之边亭,与楚之边亭,皆种瓜,各有数。梁之边亭人,劬力数灌其瓜,瓜美。楚人窳①而稀灌其瓜,瓜恶。楚令因以梁瓜之美,怒其亭瓜之恶也。楚亭人心恶梁亭之贤己,因夜窃搔梁亭之瓜,皆有死焦者矣。梁亭觉之,因请其尉,亦欲窃往报搔楚亭之瓜,尉以请宋就。就曰:“恶!是何可?构怨,祸之道也。人恶亦恶,何褊之甚也。若我教子,必每暮令人往,窃为楚亭夜善灌其瓜,勿令知也。”于是梁亭乃每暮夜窃灌楚亭之瓜。楚亭旦而行瓜,则又皆以灌矣,瓜日以美,楚亭怪而察之,则乃梁亭之为也。楚令闻之大悦,因具以闻楚王,楚王闻之,惄然②愧,以意自闵也,告吏曰:“征搔瓜者,得无有他罪乎?此梁之阴让也。”乃谢以重币,而请交于梁王,楚王时则称说,梁王以为信,故梁楚之欢,由宋就始。语曰:“转败而为功,因祸而为福。”老子曰:“报怨以德。”此之谓也。夫人既不善,胡足效哉! (节选自《新序》卷四)简要说出你读这篇文章的启示。

答案:学会宽容忍让从而化解生活中的矛盾。

解析:分析:该文言语段用两个国家边界的人们种瓜的故事,告诉人们:在矛盾面前,只有宽容才能让人们和谐相处。

点评:本题考查学生对文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根据具体语境仔细分析,并用自己的语言进行概括。

24.阅读下面一段文字,完成下面各题

不违农时,谷不可胜食也。数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

(1)选出与“申之以孝悌之义”句式不同的一项 ( )

A.王如知此,则无望民之多于邻国也 B.河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内

C.是何异于刺人而杀之 D.五亩之宅,树之以桑

答案:B

(2)将文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

答案:(能够使)七十岁的老人穿上好衣服吃上肉,让普通百姓不挨饿不受冻,却不能称王的,自古以来没有这样的人啊。

解析:分析:ACD三项都是宾语前置,而B项是介宾短语后置。要想翻译正确这个句子,就必须首先理解句子当中的“衣帛”“黎民”“王”以及“未之有”等字词的意思。然后按照现代汉语的习惯正确翻译句子。

点评:本题考查学生对文言句式的掌握能力,做该类题时,一定要首先掌握文言句式的四大类型,其中倒装句又分为宾语前置、定语后置和介宾结构后置,参考类型仔细核对,就能得出答案。

此题考查学生把文言文中出现的重要句子翻译成现代汉语的能力,做此类题时,要首先找出句子中的重要实虚词,以及文言现象,比如通假字、词类活用、一词多义、古今异义以及特殊句式中的判断句、省略句、宾语前置句、定语后置句、介宾后置句以及被动句等等,先准确翻译这些再通句翻译,做到无错别字,没有语病,就好了。

25.以“儒学”作为开头,重组下面的句子,不得改变原意。

中国人民在国际事务中主张国家之间不分大小、强弱一律平等,互相尊重,这是与深受儒学“和为贵”思想的影响,形成一贯爱好和平的民族传统分不开的。

答:

答案:儒学“和为贵”的思想深深影响了中国人民,这是形成我们一贯爱好和平的民族传统的重要原因;也因此,中国人民在国际事务中主张国家不分大小、强弱一律平等,互相尊重。

解析:分析:做题时,学生要注意改变句式的原则是不能改变句子的原意。该题的要求只是把“儒学”作为开头,那么,下面学生在组织句子的时候,只要语句通顺,符合逻辑即可。

点评:该题考查学生按照要求对语句的句式的进行更改的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 8 页 (共 8 页)版权所有@21世纪教育网

《中国文化经典研读》人教版高中语文选修第二单元《〈论语〉十则》同步检测

一、选择题

1.下列句子中含通假字的一项是( )

A.曲肱而枕之,乐亦在其中矣 B.五十而知天命

C.可谓好学也已 D.知之者不如好之者

答案:C

解析:分析:“已”通“矣”。A、B、D三项均无通假字。

点评:本题考查的是学生对文言现象中通假字的掌握情况,要求学生在平时的学习中,注意每一个通假字的意义和用法,该字通哪一个字,意思是什么,是哪一类的通假;如果经常能注意去梳理和总结,做这类题,就简单多了。

2.下列语句中加线的词,解释不正确的一项是( )

A.七十而从心所欲,不逾矩 逾:超越。 B.愿无伐善,无施劳 施:施行。

C.知者动,仁者静 动:活跃。 D.小人长戚戚 长:总是。

答案:C

解析:分析:B项,“无施劳”是“不表白自己的功劳”的意思。施,表白。

点评:本题考查学生的实词在文中的用法的理解能力,难度不大。要求学生平时要准确识记并梳理文言文中经常出现的文言实词的用法。

3.下列各句没有词类活用现象的一项是( )

A.请事斯语矣 B.知者乐水,仁者乐山

C.老者安之,朋友信之 D.血气既衰,戒之在得

答案:D

解析:分析:A项,事,名词作动词,从事、实行。B项,乐,形容词的意动用法,以……为乐。C项,安、信,动词的使动用法,使……安逸;使……信任。

点评:此题考查学生对文言文中词类活用现象的掌握情况。要求学生在平时的学习中,准确记忆含有词类活用现象的字词,以及它们所在句子的现代汉语意思。多积累,多练习。

4.下列语句中加线的词,古今意义不相同的一项是( )

A.可谓好学也已 B.愿车马衣轻裘与朋友共

C.一日克己复礼,天下归仁焉 D.血气方刚,戒之在斗

答案:C

解析:分析:C项,“一日”古义为“一旦”,表假设;今义是“一天”。

点评:本题考查学生对古今异义词的辨析能力,要求学生平时在学习时注意积累古今异义词语的古义和今义,并随时整理学过的古今异义的词语,多看、多思、多练,就能把这类题做好。

5.下列句子中“焉”字用法与例句相同的一组是( )

例句:一日克己复礼,天下归仁焉。

A.积土成山,风雨兴焉 B.以俟夫观人风者得焉

C.寒暑易节,始一反焉 D.夫子言之,于我心有戚戚焉

答案:C

解析:分析:C项与例句都是助词,表陈述语气。A项,兼词,“于是、于之”;B项,代词,“它”;D项,形容词词尾,“……的样子”。

点评:本题考查学生实词的一词多义的掌握情况,学生要把握词语在不同语境中的意义和用法,仔细区分词性和解释,区分它的本义、引申义以及比喻义等,这类题做起来难度较大。

6.下列各句中与其他三项句式特点不同的一项是( )

A.知之为知之,不知为不知,是知也 B.敏于事而慎于言

C.月出于东山之上 D.亦将有感于斯文

答案:A

解析:分析:A项为判断句。B、C、D三项均为状语后置句。

点评:本题考查学生对文言句式的掌握能力,做该类题时,一定要首先掌握文言句式的四大类型,其中倒装句又分为宾语前置、定语后置和介宾结构后置,参考类型仔细核对,就能得出答案。

7.下列加线的字,解释不正确的一项是( )

A.愿闻子之志 愿:希望。 B.克己复礼为仁 克:克制。

C.回虽不敏 敏:敏锐。 D.血气既衰,戒之在得 既:已经。

答案:C

解析:分析:C项,“敏”应为“聪敏,聪明”。

点评:本题考查学生的实词在文中的用法的理解能力,难度不大。要求学生平时要准确识记并梳理文言文中经常出现的文言实词的用法。

8.下列加线词的用法不相同的一项是( )

A. ①敝之而无憾,②少之时,血气未定 B. ①天下归仁焉,②就有道而正焉

C. ①请问其目,②及其壮也,血气方刚 D. ①敝之而无憾,②不义而富且贵

答案:A

解析:分析:A项,①代词,指“车马衣轻裘”;②助词,的。B项,都是语气助词;C项,都是代词;D项,都表示转折关系。

点评:本题考查学生实词的一词多义的掌握情况,学生要把握词语在不同语境中的意义和用法,仔细区分词性和解释,区分它的本义、引申义以及比喻义等,这类题做起来难度较大。

9.下列语句被编成四组,全都能表现孔子“仁”的观点的一项是( )

①老者安之,朋友信之,少者怀之 ②为仁由己,而由人乎哉 ③一日克己复礼,天下归仁焉 ④非礼勿视,非礼勿听

⑤回虽不敏,请事斯语矣 ⑥及其壮也,血气方刚,戒之在斗

A.①④⑤ B.②③⑥ C.①③④ D.②⑤⑥

答案:C

解析:分析:⑤不是孔子的话,是颜渊准备实践“克己复礼”;⑥是对年轻人的告诫。排除这两句即可。

点评:本题是考查学生对课文理解的程度,根据相应语境稍加分析,便可得出答案。

10.下列对节选部分语句的理解,不正确的一项是( )

A.孔子询问颜渊、季路的志向时,子路表现得比较坦率,颜渊则比较含蓄。

B.从子路敢于询问老师的志向这件事上,我们可以看出他们师徒之间平等的关系。

C.孔子认为,“仁”是瞬间可以实现的,实现“仁”不在于别人,而在于自己。

D.针对人在不同年龄阶段所表现的心理和生理的不同特点,孔子提出了“三戒”之说。

答案:C

解析:分析:C项,理解错误,“‘仁’是瞬间可以实现的”不符合原文意思。原文的“一日”不是“瞬间”的意思,而是假设关系的连词,“一旦”。

点评:本题是考查学生对课文理解的程度,根据相应语境稍加分析,便可得出答案。

11.下列句中加线词语的解释不正确的一项是( )

A.一言而可以兴邦 兴:使……兴盛。 B.如其善而莫之违也 善:善良。

C.不几乎一言而丧邦乎 丧:亡。 D.为君难,为臣不易 为:做。

答案:B

解析:分析:B项,“善”是“正确”的意思。

点评:本题考查学生的实词在文中的用法的理解能力,难度不大。要求学生平时要准确识记并梳理文言文中经常出现的文言实词的用法。

12.下列加线字用法的解说不正确的一项是( )

A.如其善而莫之违也 而:连词,表假设。 B.泉涓涓而始流 而:连词,表修饰。

C.就有道而正焉 而:连词,表顺承。 D.敏于事而慎于言 而:连词,表并列。

答案:A

解析:分析:A项,“而”连词,表顺承。

点评:本题考查学生的虚词在文中的用法,文言文中常用的虚词共有18个,要求学生在平时的学习中经常梳理相关虚词。

13.下列各句的句式与其他三句不同的一项是( )

A.唯其言而莫予违也 B.如其善而莫之违也

C.敏于事而慎于言 D.自古及今,未之有也

答案:C

解析:分析:C项为状语后置句,其他三项为宾语前置句。

点评:本题考查学生对文言句式的掌握能力,做该类题时,一定要首先掌握文言句式的四大类型,其中倒装句又分为宾语前置、定语后置和介宾结构后置,参考类型仔细核对,就能得出答案。

14.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.可谓好学也已 B.昔者龙逢斩,比干剖,苌弘肔,子胥靡

C.盍各言尔志 D.阖四竟之内

答案:C

解析:分析:A项,“已”通“矣”;B项,“靡”通“糜”;D项,“竟”通“境”。

点评:本题考查的是学生对文言现象中通假字的掌握情况,要求学生在平时的学习中,注意每一个通假字的意义和用法,该字通哪一个字,意思是什么,是哪一类的通假;如果经常能注意去梳理和总结,做这类题,就简单多了。

15.下列句子中加线词语解释不正确的一项是( )

A.未有仁而遗其亲者也 遗:遗弃,抛弃。 B.见素抱朴,少私寡欲 见:显露,表现。

C.故逐于大盗 逐:追随。 D.人含其聪,则天下不累矣 累:劳累。

答案:D

解析:分析:D项,累:忧患。

点评:本题考查学生的实词在文中的用法的理解能力,难度不大。要求学生平时要准确识记并梳理文言文中经常出现的文言实词的用法。

二、填空题

16.依据课文填空

子曰:“吾十有五而志于学,____________,____________,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

答案:三十而立|四十而不惑

解析:分析:根据题干提供的环境,再联系课文内容很容易就能得出答案。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

17.依据课文填空

子曰:“饭疏食、饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。____________,____________。”

答案:不义而富且贵|于我如浮云

解析:分析:根据题干提供的环境,再联系课文内容很容易就能得出答案。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

18.依据课文填空

子路日:“愿闻子之志。”子日:“老者安之,____________,____________。”

答案:朋友信之|少者怀之

解析:分析:根据题干提供的环境,再联系课文内容很容易就能得出答案。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

19.依据课文填空

________________,________________;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。

答案:知者乐水|仁者乐山

解析:分析:根据题干提供的环境,再联系课文内容很容易就能得出答案。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

20.依据课文填空

孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,________________,________________;及其老也,血气既衰,戒之在得。”

答案:血气方刚|戒之在斗

解析:分析:根据题干提供的环境,再联系课文内容很容易就能得出答案。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

三、阅读题

21.阅读下面文段,回答后面问题。

定公问:“一言而可以兴邦,有诸?”孔子对曰:“言不可以若是其几也。人之言曰:‘为君难,为臣不易。’如知为君之难也,不几乎一言而兴邦乎?”曰:“一言而丧邦,有诸?”孔子对曰:“言不可以若是其几也。人之言曰:‘予无乐乎为君,唯其言而莫予违也。’如其善而莫之违也,不亦善乎?如不善而莫之违也,不几乎一言而丧邦乎?”

孔子认为一句话可以亡国的依据是什么?(用自己的话回答)(2分)

答案:国君说错话,左右的人没有一个敢反对。

解析:分析:学生做该题时,要了解国君在一个国家中起着举足轻重的作用。

点评:本题考查学生对文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根据具体语境仔细分析,并用自己的语言进行概括。

22.阅读下面《孟子》选段,回答问题。

(一)互乡①难与言,童子见,门人惑。子曰:“与②其进也,不与其退也,唯何甚!人洁己以进,与其洁也,不保③其往也。”

(二)孟子曰:“教亦多术也,予不屑之教诲也者,是亦教诲之而已矣。”

①互乡:鲁国的乡名,其乡风俗恶劣。②与:赞许 ③保:追究

(1)材料(一)体现了孔子的什么教育主张?请简要分析。

答案:体现了孔子“有教无类”的思想孔子不因为童子来自乡风恶劣的之地而拒绝他,并告诫门人不要只看到人过往,而要看到人“欲洁”,足见孔子的教育思想是不分善恶、优劣等有教无类的思想。

(2)孟子提出“不屑之教”,和材料(一)中的孔子的思想是否矛盾,请说明理由。

答案:不矛盾。孔子不会因为对方低劣而不教;孟子的“不屑之教”并不是不教,也不是放任之,只是不从正面讲道理,而是要从方面来激发他的自尊心,要其自省,这也是一种教育方式。这和孔子的教育思想是殊途同归的。

解析:分析:这句话体现了孔子“有教无类”的教育思想;看人不要只看认得过去,而要注意人的“欲洁”;两个人的思想是不矛盾的,只是从不同的方面指出有效的教育理念。

点评:本题考查学生对文言文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根据具体语境仔细辨别。

23.阅读下面的文字,回答问题。

楚瓜梁灌

梁大夫有宋就者,尝为边县令,与楚邻界。梁之边亭,与楚之边亭,皆种瓜,各有数。梁之边亭人,劬力数灌其瓜,瓜美。楚人窳①而稀灌其瓜,瓜恶。楚令因以梁瓜之美,怒其亭瓜之恶也。楚亭人心恶梁亭之贤己,因夜窃搔梁亭之瓜,皆有死焦者矣。梁亭觉之,因请其尉,亦欲窃往报搔楚亭之瓜,尉以请宋就。就曰:“恶!是何可?构怨,祸之道也。人恶亦恶,何褊之甚也。若我教子,必每暮令人往,窃为楚亭夜善灌其瓜,勿令知也。”于是梁亭乃每暮夜窃灌楚亭之瓜。楚亭旦而行瓜,则又皆以灌矣,瓜日以美,楚亭怪而察之,则乃梁亭之为也。楚令闻之大悦,因具以闻楚王,楚王闻之,惄然②愧,以意自闵也,告吏曰:“征搔瓜者,得无有他罪乎?此梁之阴让也。”乃谢以重币,而请交于梁王,楚王时则称说,梁王以为信,故梁楚之欢,由宋就始。语曰:“转败而为功,因祸而为福。”老子曰:“报怨以德。”此之谓也。夫人既不善,胡足效哉! (节选自《新序》卷四)简要说出你读这篇文章的启示。

答案:学会宽容忍让从而化解生活中的矛盾。

解析:分析:该文言语段用两个国家边界的人们种瓜的故事,告诉人们:在矛盾面前,只有宽容才能让人们和谐相处。

点评:本题考查学生对文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根据具体语境仔细分析,并用自己的语言进行概括。

24.阅读下面一段文字,完成下面各题

不违农时,谷不可胜食也。数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

(1)选出与“申之以孝悌之义”句式不同的一项 ( )

A.王如知此,则无望民之多于邻国也 B.河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内

C.是何异于刺人而杀之 D.五亩之宅,树之以桑

答案:B

(2)将文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

答案:(能够使)七十岁的老人穿上好衣服吃上肉,让普通百姓不挨饿不受冻,却不能称王的,自古以来没有这样的人啊。

解析:分析:ACD三项都是宾语前置,而B项是介宾短语后置。要想翻译正确这个句子,就必须首先理解句子当中的“衣帛”“黎民”“王”以及“未之有”等字词的意思。然后按照现代汉语的习惯正确翻译句子。

点评:本题考查学生对文言句式的掌握能力,做该类题时,一定要首先掌握文言句式的四大类型,其中倒装句又分为宾语前置、定语后置和介宾结构后置,参考类型仔细核对,就能得出答案。

此题考查学生把文言文中出现的重要句子翻译成现代汉语的能力,做此类题时,要首先找出句子中的重要实虚词,以及文言现象,比如通假字、词类活用、一词多义、古今异义以及特殊句式中的判断句、省略句、宾语前置句、定语后置句、介宾后置句以及被动句等等,先准确翻译这些再通句翻译,做到无错别字,没有语病,就好了。

25.以“儒学”作为开头,重组下面的句子,不得改变原意。

中国人民在国际事务中主张国家之间不分大小、强弱一律平等,互相尊重,这是与深受儒学“和为贵”思想的影响,形成一贯爱好和平的民族传统分不开的。

答:

答案:儒学“和为贵”的思想深深影响了中国人民,这是形成我们一贯爱好和平的民族传统的重要原因;也因此,中国人民在国际事务中主张国家不分大小、强弱一律平等,互相尊重。

解析:分析:做题时,学生要注意改变句式的原则是不能改变句子的原意。该题的要求只是把“儒学”作为开头,那么,下面学生在组织句子的时候,只要语句通顺,符合逻辑即可。

点评:该题考查学生按照要求对语句的句式的进行更改的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 8 页 (共 8 页)版权所有@21世纪教育网

同课章节目录