《中国文化经典研读》人教版高中语文选修第十单元《〈人间词话〉十则》同步检测

文档属性

| 名称 | 《中国文化经典研读》人教版高中语文选修第十单元《〈人间词话〉十则》同步检测 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 58.0KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-25 17:26:21 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

《中国文化经典研读》人教版高中语文选修第四单元《〈人间词话〉十则》同步检测

一、选择题

1.下列加线词语解释有误的一项是( )

A.然遽以此意解释诸词 遽:立刻。 B.然二者颇难分别 颇:很。

C.稼轩之词豪 豪:豪迈。 D.持此以衡古今之作者 衡:衡量。

答案:A

解析:分析:A项,遽:匆忙,草率。

点评:本题考查学生的实词在文中的用法的理解能力,难度不大。要求学生平时要准确识记并梳理文言文中经常出现的文言实词的用法。

2.下列句子中加线词与例句的虚词解释相同的一项是( )

例:无二人之胸襟而学其词

A.项伯乃夜驰之沛公军 B.吾欲之南海,何如

C.辍耕之垄上 D.东割膏腴之地,北收要害之郡

答案:D

解析:分析:D项与例句中的“之”均为结构助词,的。其他皆为动词“到”。

点评:本题考查学生的虚词在文中的用法,文言文中常用的虚词共有18个,要求学生在平时的学习中经常梳理相关虚词。

3.下列句中加线的“为”字的意义不同于其他三项的一项是( )

A.故不知何者为我,何者为物 B.吾属今为之虏矣

C.中峨冠而多髯者为东坡 D.如今人方为刀俎,我为鱼肉

答案:B

解析:分析:A、C、D三项中的“为”都解释为“是”;B项中的“为”解释为“被”。

点评:本题考查学生的虚词在文中的用法,文言文中常用的虚词共有18个,要求学生在平时的学习中经常梳理相关虚词。

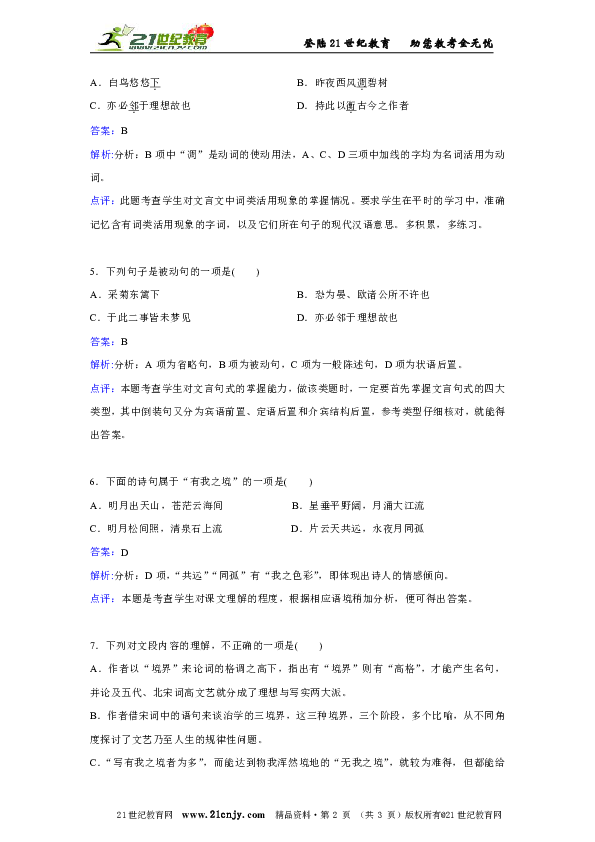

4.下列加线词的活用不同于其他三项的一项是( )

A.白鸟悠悠下 B.昨夜西风凋碧树

C.亦必邻于理想故也 D.持此以衡古今之作者

答案:B

解析:分析:B项中“凋”是动词的使动用法,A、C、D三项中加线的字均为名词活用为动词。

点评:此题考查学生对文言文中词类活用现象的掌握情况。要求学生在平时的学习中,准确记忆含有词类活用现象的字词,以及它们所在句子的现代汉语意思。多积累,多练习。

5.下列句子是被动句的一项是( )

A.采菊东篱下 B.恐为晏、欧诸公所不许也

C.于此二事皆未梦见 D.亦必邻于理想故也

答案:B

解析:分析:A项为省略句,B项为被动句,C项为一般陈述句,D项为状语后置。

点评:本题考查学生对文言句式的掌握能力,做该类题时,一定要首先掌握文言句式的四大类型,其中倒装句又分为宾语前置、定语后置和介宾结构后置,参考类型仔细核对,就能得出答案。

6.下面的诗句属于“有我之境”的一项是( )

A.明月出天山,苍茫云海间 B.星垂平野阔,月涌大江流

C.明月松间照,清泉石上流 D.片云天共远,永夜月同孤

答案:D

解析:分析:D项,“共远”“同孤”有“我之色彩”,即体现出诗人的情感倾向。

点评:本题是考查学生对课文理解的程度,根据相应语境稍加分析,便可得出答案。

7.下列对文段内容的理解,不正确的一项是( )

A.作者以“境界”来论词的格调之高下,指出有“境界”则有“高格”,才能产生名句,并论及五代、北宋词高文艺就分成了理想与写实两大派。

B.作者借宋词中的语句来谈治学的三境界,这三种境界,三个阶段,多个比喻,从不同角度探讨了文艺乃至人生的规律性问题。

C.“写有我之境者为多”,而能达到物我浑然境地的“无我之境”,就较为难得,但都能给人以美感。后者“此在豪杰之士能自树立耳”。

D.王国维认为“境非独谓景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界”。而崇尚“真”则是他的一贯思想,他认为只有“真感情者,谓之有境界”。

答案:D

解析:分析:D项,分析不全面。原文为“能写真景物、真感情者,谓之有境界”。

点评:本题是考查学生对课文理解的程度,根据相应语境稍加分析,便可得出答案。

8.下列语句中加线的词语,古今意思不相同的一项是( )

A.因大诗人所造之境,必合乎自然 B.所写之境,亦必邻于理想故也

C.故物皆著我之色彩 D.境非独谓景物也

答案:C

解析:分析:C项,“色彩”与现代汉语意思不同,在这句话中的意思是“主观情绪”。

点评:本题考查学生对古今异义词的辨析能力,要求学生平时在学习时注意积累古今异义词语的古义和今义,并随时整理学过的古今异义的词语,多看、多思、多练,就能把这类题做好。

9.下列境界中,是“有我之境”的一项是( )

A.明月松间照,清泉石上流。 B.叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举。

C.碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。 D.玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。

答案:D

解析:分析:D项,诗人用春雨中的梨花比喻泪眼婆娑的寂寞玉容,有诗人的主观色彩,故属于“有我之境”。其余三项属于“无我之境”。

点评:本题是考查学生对课文理解的程度,根据相应语境稍加分析,便可得出答案。

10.下列诗句中,不属于“乐景写哀情”的一项是( )

A.枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

B.蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。

C.昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。

D.渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色春。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

答案:A

解析:分析:A项,所写之景均为衰败枯索之景,所抒之情亦为离别悲凉之情。故A项为哀景写哀情。

点评:本题是考查学生对课文理解的程度,根据相应语境稍加分析,便可得出答案。

11.下列加线词古今词义相同的一项是( )

A.此在豪杰之士能自树立耳 B.大家之作

C.无虑百数十家 D.却与小姑别

答案:D

解析:分析:A项,“树立”这里指“完成”;B项,“大家”这里指“有声望的大诗人、大词人”;C项,“无虑”这里指“大约”。

点评:本题考查学生对古今异义词的辨析能力,要求学生平时在学习时注意积累古今异义词语的古义和今义,并随时整理学过的古今异义的词语,多看、多思、多练,就能把这类题做好。

12.对下列诗句中加线词的理解,不正确的一项是( )

A.“采菊东篱下,悠然见南山”中“见”字用得极妙,“见”是无意中的偶见,南山的美景正好与采菊时悠然自得的心境相映衬,合成物我两忘的“无我之境”。

B.“红杏枝头春意闹”中的“闹”字,用通感的手法,把视觉感受变成听觉感受,逼真地刻画出红杏怒放的蓬勃生机,又满含着诗人喜迎春色的欢愉之情,是“有我之境”。

C.“云破月来花弄影”中的“弄”字,细致描绘出微风中、月色下花儿婆娑摇曳的情状,表达对美好春夜的喜爱留恋,及对春色阑珊的惋惜,是“无我之境”。

D.“春风又绿江南岸”的“绿”是形容词用作动词,和煦春风吹拂,千里江岸,一片新绿,诗人把看不见的春风转化成鲜明的视觉形象,写出了春风的精神。

答案:C

解析:分析:C项,“花弄影”三字蕴涵有作者的情感,从整句诗表现的意境看,应该属于“有我之境”。

点评:此题考查学生领悟作品丰富内涵和主旨的能力。要求学生平时多读书,在阅读的过程中,多批注,多思考,通过大量的生活现象看到后面的本质培养自己敏锐的洞察力。

13.下列语句中加线的词,解释不正确的一项是( )

A.交施之而交受之 交:交替。 B.各加以力而各不任其咎 咎:过错。

C.无时而不可坠于吾前 坠:降临。 D.而惩黛玉之孤僻 惩:恐惧。

答案:A

解析:分析:A项,“交”的意思是“互相”。

点评:本题考查学生的实词在文中的用法的理解能力,难度不大。要求学生平时要准确识记并梳理文言文中经常出现的文言实词的用法。

14.下列语句中加线虚词的意义和用法相同的一项是( )

A. ①极其所有之能力以交构之者,②各加以力而各不任其咎

B. ①躬丁其酷,而无不平之可鸣,②忌黛玉之才而虞其不便于己

C. ①其感人贤于前二者远甚,②王夫人固亲于薛氏

D. ①极其所有之能力以交构之者,②以其罕见之故

答案:D

解析:分析:A项,①连词,用来;②介词,用。B项,①连词,表转折;②连词,表并列。C项,①介词,表比较;②介词,表对象。D项,都是代词,它们。

点评:本题考查学生实词的一词多义的掌握情况,学生要把握词语在不同语境中的意义和用法,仔细区分词性和解释,区分它的本义、引申义以及比喻义等,这类题做起来难度较大。

15.下列句子中加线词语的解释,不正确的一项是( )

A.岂特百倍于台而已哉 岂特:岂止。 B.台犹不足恃以长久 恃:依靠。

C.退而为之记 退:后退。 D.方其未筑也 方:当,在。

答案:C

解析:分析:C项,退:回来。

点评:本题考查学生的实词在文中的用法的理解能力,难度不大。要求学生平时要准确识记并梳理文言文中经常出现的文言实词的用法。

二、填空题

16.绿杨烟外晓寒轻,______________。(宋祁《玉楼春》)

答案:红杏枝头春意闹

解析:分析:根据题干提供的语言环境,结合自己平时对诗歌名句的积累,准确填写语句。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

17.沙上并禽池上暝,______________。(张先《天仙子》)

答案:云破月来花弄影

解析:分析:根据题干提供的语言环境,结合自己平时对诗歌名句的积累,准确填写语句。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

18.________。独上高楼,望尽天涯路。(晏殊《蝶恋花》)

答案:昨夜西风凋碧树

解析:分析:根据题干提供的语言环境,结合自己平时对诗歌名句的积累,准确填写语句。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

19.______________,为伊消得人憔悴。

答案:衣带渐宽终不悔

解析:分析:根据题干提供的语言环境,结合自己平时对诗歌名句的积累,准确填写语句。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

20.众里寻他千百度,________,那人却在,______________。(辛弃疾《青玉案》)

答案:蓦然回首|灯火阑珊处

解析:分析:根据题干提供的语言环境,结合自己平时对诗歌名句的积累,准确填写语句。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

三、阅读题

21.阅读文本选段,翻译文中划线句子。

词以境界为最上。有境界则自成高格,自有名句。五代、北宋之词所以独绝者在此。

有造境,有写境,此理想与写实二派之所由分。然二者颇难分别。因大诗人所造之境,必合乎自然,所写之境,亦必邻于理想故也。

有有我之境,有无我之境。“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。”“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。”有我之境也。“采菊东篱下,悠然见南山。”“寒波澹澹起,白鸟悠悠下。”无我之境也。有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物。古人为词,写有我之境者为多,然未始不能写无我之境,此在豪杰之士能自树立耳。

无我之境,人惟于静中得之。有我之境,于由动之静时得之。故一优美,一宏壮也。

境非独谓景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者,谓之有境界。否则谓之无境界。

文中划线的两个句子该如何准确翻译?

(1)因大诗人所造之境,必合乎自然,所写之境,亦必邻于理想故也。

答案:因为大诗人所创造想象出的境界,一定会合于自然,所摹写的境界,也一定与理想的境界相近的缘故。

(2)无我之境,人惟于静中得之。有我之境,于由动之静时得之。

答案:无我的境界,人只能从静观中得到。有我的境界,从由动到静时可以得到。

解析:分析:第(1)句翻译的重点是“邻”“故”等词。第(2)句翻译的重点是“由动之静”四个字。

点评:此题考查学生把文言文中出现的重要句子翻译成现代汉语的能力,做此类题时,要首先找出句子中的重要实虚词,以及文言现象,比如通假字、词类活用、一词多义、古今异义以及特殊句式中的判断句、省略句、宾语前置句、定语后置句、介宾后置句以及被动句等等,先准确翻译这些再通句翻译,做到无错别字,没有语病,就好了。

22.阅读下面的文字,翻译划线句子。

情采(节选)

刘 勰

圣贤书辞,总称文章,非采而何?夫水性虚而沦漪结,木体实而花萼振,文附质也。虎豹无文,则鞟同犬羊①;犀兕有皮,而色资丹漆,质待文②也。若乃综述性灵,敷写器象,镂心鸟迹之中,织辞鱼网之上,其为彪炳,缛采名矣。

故立文之道,其理有三:一曰形文,五色是也:二曰声文,五音是也;三曰情文,五性是也。五色杂而成黼黻③,五音比而成韶夏④,五性发而为辞章,神理之数也。

《孝经》垂典,丧言不文⑤;故知君子常言,未尝质也。老子疾伪,故称“美言不信”,而五千精妙⑥,则非弃美矣。庄周云“辩雕万物”,谓藻饰也。韩非云“艳乎辩说”,谓绮丽也。绮丽以艳说,藻饰以辩雕,文辞之变,于斯极矣。

(节选自《文心雕龙·情采》)

【注】 ①《论语·颜渊》:“文犹质也,质犹文也;虎豹之鞟,犹犬羊之鞟。”鞟 (kuò):去了毛的皮革。②质待文:这说明内容和形式的关系的又一个方面。③黼黻(fǔ fú):古代礼服上的花纹。黼:半白半黑的斧形。黻:半黑半青的两个“己”字形。④五音:宫、商、角、徴(zhǐ)、羽,指作品的声韵。包括《乐府》篇“声为乐体”“诗声曰歌”的“声”,和《声律》篇讲的宫商声韵。比:缀辑。《韶(sháo) 》:舜时的乐名。《夏》:禹时的乐名。⑤丧言不文:指哀悼父母的话不应有文采。《孝经·丧亲》:“孝子之丧亲也,哭不偯(yī),礼无容,言不文。”⑥五千精妙:即《道德经》,因它共有五千多字。

解析 第(1)句“非采而何”是反问句,意思是“不是文采是什么”。第(2)句中“疾”的意思是“痛恨”,“信”的意思是“真实”,“五千精妙”是指老子的《道德经》5 000余字的华美的言辞。

下面两个句子该如何准确翻译?

(1)圣贤书辞,总称文章,非采而何?

答案:古代圣贤的著作,都叫做“文章”,这不是由于它们都具有文采吗?

(2)老子疾伪,故称“美言不信”,而五千精妙⑥,则非弃美矣。

答案:老子痛恨虚伪,所以他说“华丽的语言往往不可靠”,但他自己写的《道德经》五千言,却是非常美妙的,可见他对华美的文采并不一概反对。

解析:分析:第(1)句翻译的重点是“辞”“何”等词。第(2)句翻译的重点是“疾伪”“弃美”四个字的意思。

点评:此题考查学生把文言文中出现的重要句子翻译成现代汉语的能力,做此类题时,要首先找出句子中的重要实虚词,以及文言现象,比如通假字、词类活用、一词多义、古今异义以及特殊句式中的判断句、省略句、宾语前置句、定语后置句、介宾后置句以及被动句等等,先准确翻译这些再通句翻译,做到无错别字,没有语病,就好了。

23.王国维在《人间词话》中说,古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。”此第一境也;“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”此第二境也;“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”此第三境也。下面的诗句也可理解为求学和治学的一种境界,请仔细体会,用一句话说说你对这种境界的理解。

此情无计可消除,才下眉头,却上心头。——李清照《一剪梅》

答:

答案:此句描写的该是求学过程中苦苦思索,久而不得其解,却又持之以恒的境界。

解析:分析:这是一道开放性试题,围绕着“苦苦思索、持之以恒、顽强不息、全身投入”这些方面写都可以。如果有另外的想法,言之成理也可以。

点评:此题考查学生体会重要语句的丰富涵义的能力。学生在做题时,要紧扣诗句内容,准确理解它的含义,再结合自己在学习时候的体会,得出正确答案。

24.阅读下面《孟子》选段,回答问题。

(一)互乡①难与言,童子见,门人惑。子曰:“与②其进也,不与其退也,唯何甚!人洁己以进,与其洁也,不保③其往也。”

(二)孟子曰:“教亦多术也,予不屑之教诲也者,是亦教诲之而已矣。”

①互乡:鲁国的乡名,其乡风俗恶劣。②与:赞许 ③保:追究

(1)材料(一)体现了孔子的什么教育主张?请简要分析。

答案:体现了孔子“有教无类”的思想孔子不因为童子来自乡风恶劣的之地而拒绝他,并告诫门人不要只看到人过往,而要看到人“欲洁”,足见孔子的教育思想是不分善恶、优劣等有教无类的思想。

(2)孟子提出“不屑之教”,和材料(一)中的孔子的思想是否矛盾,请说明理由。

答案:不矛盾。孔子不会因为对方低劣而不教;孟子的“不屑之教”并不是不教,也不是放任之,只是不从正面讲道理,而是要从方面来激发他的自尊心,要其自省,这也是一种教育方式。这和孔子的教育思想是殊途同归的。

解析:分析:读完语段,我们就会很容易的发现:该句话体现了孔子的“有教无类”的教育主张;两个材料当中的观点是不矛盾的,只是从不同的角度阐述了教育的理念。

点评:本题考查学生对文言文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根据具体语境仔细辨别。

25.说出“是故国有贤良之士众,则国家之治厚;贤良之士寡,则国家之治薄。”的含义。

“故官无常贵,而民无终贱。有能则举之,无能则下之”包含哪些意思?2包含哪些1世

赏析:这种思想,在当时具有 ( http: / / www.21cnjy.com / )超越时代的意义。它超越了统治者世代承袭地位和财富的政治生态,为出身社会下层的人才进入管理阶层开启了诱人的前景。这种思想,突破了任人唯亲的弊政,正是墨子尚贤思想的精华所在,直到今天,他的这种思想仍旧放射着耀眼的光芒。

答案:墨子把国家中人才的多少与统治者的安危 ( http: / / www.21cnjy.com / )联系在一起,从中告诫统治者,要想国泰民安,就得广泛招纳人才。他认为崇尚和重用人才是治国的根本,体现了比较先进的人才观。

知识点:《人间词话》十则 习惯性误读字/多音字的分辨

解析:分析:A慈:cí,C恶:wù人,D行:hánɡ。

点评:此题考查学生对平时容易读错的字音的掌握情况。要求学生平时对字形相近,字音相近、或者两者兼有的字,以及多音字的每种读音,要明确区分、准确记忆。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 9 页 (共 10 页)版权所有@21世纪教育网

《中国文化经典研读》人教版高中语文选修第四单元《〈人间词话〉十则》同步检测

一、选择题

1.下列加线词语解释有误的一项是( )

A.然遽以此意解释诸词 遽:立刻。 B.然二者颇难分别 颇:很。

C.稼轩之词豪 豪:豪迈。 D.持此以衡古今之作者 衡:衡量。

答案:A

解析:分析:A项,遽:匆忙,草率。

点评:本题考查学生的实词在文中的用法的理解能力,难度不大。要求学生平时要准确识记并梳理文言文中经常出现的文言实词的用法。

2.下列句子中加线词与例句的虚词解释相同的一项是( )

例:无二人之胸襟而学其词

A.项伯乃夜驰之沛公军 B.吾欲之南海,何如

C.辍耕之垄上 D.东割膏腴之地,北收要害之郡

答案:D

解析:分析:D项与例句中的“之”均为结构助词,的。其他皆为动词“到”。

点评:本题考查学生的虚词在文中的用法,文言文中常用的虚词共有18个,要求学生在平时的学习中经常梳理相关虚词。

3.下列句中加线的“为”字的意义不同于其他三项的一项是( )

A.故不知何者为我,何者为物 B.吾属今为之虏矣

C.中峨冠而多髯者为东坡 D.如今人方为刀俎,我为鱼肉

答案:B

解析:分析:A、C、D三项中的“为”都解释为“是”;B项中的“为”解释为“被”。

点评:本题考查学生的虚词在文中的用法,文言文中常用的虚词共有18个,要求学生在平时的学习中经常梳理相关虚词。

4.下列加线词的活用不同于其他三项的一项是( )

A.白鸟悠悠下 B.昨夜西风凋碧树

C.亦必邻于理想故也 D.持此以衡古今之作者

答案:B

解析:分析:B项中“凋”是动词的使动用法,A、C、D三项中加线的字均为名词活用为动词。

点评:此题考查学生对文言文中词类活用现象的掌握情况。要求学生在平时的学习中,准确记忆含有词类活用现象的字词,以及它们所在句子的现代汉语意思。多积累,多练习。

5.下列句子是被动句的一项是( )

A.采菊东篱下 B.恐为晏、欧诸公所不许也

C.于此二事皆未梦见 D.亦必邻于理想故也

答案:B

解析:分析:A项为省略句,B项为被动句,C项为一般陈述句,D项为状语后置。

点评:本题考查学生对文言句式的掌握能力,做该类题时,一定要首先掌握文言句式的四大类型,其中倒装句又分为宾语前置、定语后置和介宾结构后置,参考类型仔细核对,就能得出答案。

6.下面的诗句属于“有我之境”的一项是( )

A.明月出天山,苍茫云海间 B.星垂平野阔,月涌大江流

C.明月松间照,清泉石上流 D.片云天共远,永夜月同孤

答案:D

解析:分析:D项,“共远”“同孤”有“我之色彩”,即体现出诗人的情感倾向。

点评:本题是考查学生对课文理解的程度,根据相应语境稍加分析,便可得出答案。

7.下列对文段内容的理解,不正确的一项是( )

A.作者以“境界”来论词的格调之高下,指出有“境界”则有“高格”,才能产生名句,并论及五代、北宋词高文艺就分成了理想与写实两大派。

B.作者借宋词中的语句来谈治学的三境界,这三种境界,三个阶段,多个比喻,从不同角度探讨了文艺乃至人生的规律性问题。

C.“写有我之境者为多”,而能达到物我浑然境地的“无我之境”,就较为难得,但都能给人以美感。后者“此在豪杰之士能自树立耳”。

D.王国维认为“境非独谓景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界”。而崇尚“真”则是他的一贯思想,他认为只有“真感情者,谓之有境界”。

答案:D

解析:分析:D项,分析不全面。原文为“能写真景物、真感情者,谓之有境界”。

点评:本题是考查学生对课文理解的程度,根据相应语境稍加分析,便可得出答案。

8.下列语句中加线的词语,古今意思不相同的一项是( )

A.因大诗人所造之境,必合乎自然 B.所写之境,亦必邻于理想故也

C.故物皆著我之色彩 D.境非独谓景物也

答案:C

解析:分析:C项,“色彩”与现代汉语意思不同,在这句话中的意思是“主观情绪”。

点评:本题考查学生对古今异义词的辨析能力,要求学生平时在学习时注意积累古今异义词语的古义和今义,并随时整理学过的古今异义的词语,多看、多思、多练,就能把这类题做好。

9.下列境界中,是“有我之境”的一项是( )

A.明月松间照,清泉石上流。 B.叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举。

C.碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。 D.玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。

答案:D

解析:分析:D项,诗人用春雨中的梨花比喻泪眼婆娑的寂寞玉容,有诗人的主观色彩,故属于“有我之境”。其余三项属于“无我之境”。

点评:本题是考查学生对课文理解的程度,根据相应语境稍加分析,便可得出答案。

10.下列诗句中,不属于“乐景写哀情”的一项是( )

A.枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

B.蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。

C.昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。

D.渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色春。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

答案:A

解析:分析:A项,所写之景均为衰败枯索之景,所抒之情亦为离别悲凉之情。故A项为哀景写哀情。

点评:本题是考查学生对课文理解的程度,根据相应语境稍加分析,便可得出答案。

11.下列加线词古今词义相同的一项是( )

A.此在豪杰之士能自树立耳 B.大家之作

C.无虑百数十家 D.却与小姑别

答案:D

解析:分析:A项,“树立”这里指“完成”;B项,“大家”这里指“有声望的大诗人、大词人”;C项,“无虑”这里指“大约”。

点评:本题考查学生对古今异义词的辨析能力,要求学生平时在学习时注意积累古今异义词语的古义和今义,并随时整理学过的古今异义的词语,多看、多思、多练,就能把这类题做好。

12.对下列诗句中加线词的理解,不正确的一项是( )

A.“采菊东篱下,悠然见南山”中“见”字用得极妙,“见”是无意中的偶见,南山的美景正好与采菊时悠然自得的心境相映衬,合成物我两忘的“无我之境”。

B.“红杏枝头春意闹”中的“闹”字,用通感的手法,把视觉感受变成听觉感受,逼真地刻画出红杏怒放的蓬勃生机,又满含着诗人喜迎春色的欢愉之情,是“有我之境”。

C.“云破月来花弄影”中的“弄”字,细致描绘出微风中、月色下花儿婆娑摇曳的情状,表达对美好春夜的喜爱留恋,及对春色阑珊的惋惜,是“无我之境”。

D.“春风又绿江南岸”的“绿”是形容词用作动词,和煦春风吹拂,千里江岸,一片新绿,诗人把看不见的春风转化成鲜明的视觉形象,写出了春风的精神。

答案:C

解析:分析:C项,“花弄影”三字蕴涵有作者的情感,从整句诗表现的意境看,应该属于“有我之境”。

点评:此题考查学生领悟作品丰富内涵和主旨的能力。要求学生平时多读书,在阅读的过程中,多批注,多思考,通过大量的生活现象看到后面的本质培养自己敏锐的洞察力。

13.下列语句中加线的词,解释不正确的一项是( )

A.交施之而交受之 交:交替。 B.各加以力而各不任其咎 咎:过错。

C.无时而不可坠于吾前 坠:降临。 D.而惩黛玉之孤僻 惩:恐惧。

答案:A

解析:分析:A项,“交”的意思是“互相”。

点评:本题考查学生的实词在文中的用法的理解能力,难度不大。要求学生平时要准确识记并梳理文言文中经常出现的文言实词的用法。

14.下列语句中加线虚词的意义和用法相同的一项是( )

A. ①极其所有之能力以交构之者,②各加以力而各不任其咎

B. ①躬丁其酷,而无不平之可鸣,②忌黛玉之才而虞其不便于己

C. ①其感人贤于前二者远甚,②王夫人固亲于薛氏

D. ①极其所有之能力以交构之者,②以其罕见之故

答案:D

解析:分析:A项,①连词,用来;②介词,用。B项,①连词,表转折;②连词,表并列。C项,①介词,表比较;②介词,表对象。D项,都是代词,它们。

点评:本题考查学生实词的一词多义的掌握情况,学生要把握词语在不同语境中的意义和用法,仔细区分词性和解释,区分它的本义、引申义以及比喻义等,这类题做起来难度较大。

15.下列句子中加线词语的解释,不正确的一项是( )

A.岂特百倍于台而已哉 岂特:岂止。 B.台犹不足恃以长久 恃:依靠。

C.退而为之记 退:后退。 D.方其未筑也 方:当,在。

答案:C

解析:分析:C项,退:回来。

点评:本题考查学生的实词在文中的用法的理解能力,难度不大。要求学生平时要准确识记并梳理文言文中经常出现的文言实词的用法。

二、填空题

16.绿杨烟外晓寒轻,______________。(宋祁《玉楼春》)

答案:红杏枝头春意闹

解析:分析:根据题干提供的语言环境,结合自己平时对诗歌名句的积累,准确填写语句。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

17.沙上并禽池上暝,______________。(张先《天仙子》)

答案:云破月来花弄影

解析:分析:根据题干提供的语言环境,结合自己平时对诗歌名句的积累,准确填写语句。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

18.________。独上高楼,望尽天涯路。(晏殊《蝶恋花》)

答案:昨夜西风凋碧树

解析:分析:根据题干提供的语言环境,结合自己平时对诗歌名句的积累,准确填写语句。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

19.______________,为伊消得人憔悴。

答案:衣带渐宽终不悔

解析:分析:根据题干提供的语言环境,结合自己平时对诗歌名句的积累,准确填写语句。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

20.众里寻他千百度,________,那人却在,______________。(辛弃疾《青玉案》)

答案:蓦然回首|灯火阑珊处

解析:分析:根据题干提供的语言环境,结合自己平时对诗歌名句的积累,准确填写语句。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

三、阅读题

21.阅读文本选段,翻译文中划线句子。

词以境界为最上。有境界则自成高格,自有名句。五代、北宋之词所以独绝者在此。

有造境,有写境,此理想与写实二派之所由分。然二者颇难分别。因大诗人所造之境,必合乎自然,所写之境,亦必邻于理想故也。

有有我之境,有无我之境。“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。”“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。”有我之境也。“采菊东篱下,悠然见南山。”“寒波澹澹起,白鸟悠悠下。”无我之境也。有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物。古人为词,写有我之境者为多,然未始不能写无我之境,此在豪杰之士能自树立耳。

无我之境,人惟于静中得之。有我之境,于由动之静时得之。故一优美,一宏壮也。

境非独谓景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者,谓之有境界。否则谓之无境界。

文中划线的两个句子该如何准确翻译?

(1)因大诗人所造之境,必合乎自然,所写之境,亦必邻于理想故也。

答案:因为大诗人所创造想象出的境界,一定会合于自然,所摹写的境界,也一定与理想的境界相近的缘故。

(2)无我之境,人惟于静中得之。有我之境,于由动之静时得之。

答案:无我的境界,人只能从静观中得到。有我的境界,从由动到静时可以得到。

解析:分析:第(1)句翻译的重点是“邻”“故”等词。第(2)句翻译的重点是“由动之静”四个字。

点评:此题考查学生把文言文中出现的重要句子翻译成现代汉语的能力,做此类题时,要首先找出句子中的重要实虚词,以及文言现象,比如通假字、词类活用、一词多义、古今异义以及特殊句式中的判断句、省略句、宾语前置句、定语后置句、介宾后置句以及被动句等等,先准确翻译这些再通句翻译,做到无错别字,没有语病,就好了。

22.阅读下面的文字,翻译划线句子。

情采(节选)

刘 勰

圣贤书辞,总称文章,非采而何?夫水性虚而沦漪结,木体实而花萼振,文附质也。虎豹无文,则鞟同犬羊①;犀兕有皮,而色资丹漆,质待文②也。若乃综述性灵,敷写器象,镂心鸟迹之中,织辞鱼网之上,其为彪炳,缛采名矣。

故立文之道,其理有三:一曰形文,五色是也:二曰声文,五音是也;三曰情文,五性是也。五色杂而成黼黻③,五音比而成韶夏④,五性发而为辞章,神理之数也。

《孝经》垂典,丧言不文⑤;故知君子常言,未尝质也。老子疾伪,故称“美言不信”,而五千精妙⑥,则非弃美矣。庄周云“辩雕万物”,谓藻饰也。韩非云“艳乎辩说”,谓绮丽也。绮丽以艳说,藻饰以辩雕,文辞之变,于斯极矣。

(节选自《文心雕龙·情采》)

【注】 ①《论语·颜渊》:“文犹质也,质犹文也;虎豹之鞟,犹犬羊之鞟。”鞟 (kuò):去了毛的皮革。②质待文:这说明内容和形式的关系的又一个方面。③黼黻(fǔ fú):古代礼服上的花纹。黼:半白半黑的斧形。黻:半黑半青的两个“己”字形。④五音:宫、商、角、徴(zhǐ)、羽,指作品的声韵。包括《乐府》篇“声为乐体”“诗声曰歌”的“声”,和《声律》篇讲的宫商声韵。比:缀辑。《韶(sháo) 》:舜时的乐名。《夏》:禹时的乐名。⑤丧言不文:指哀悼父母的话不应有文采。《孝经·丧亲》:“孝子之丧亲也,哭不偯(yī),礼无容,言不文。”⑥五千精妙:即《道德经》,因它共有五千多字。

解析 第(1)句“非采而何”是反问句,意思是“不是文采是什么”。第(2)句中“疾”的意思是“痛恨”,“信”的意思是“真实”,“五千精妙”是指老子的《道德经》5 000余字的华美的言辞。

下面两个句子该如何准确翻译?

(1)圣贤书辞,总称文章,非采而何?

答案:古代圣贤的著作,都叫做“文章”,这不是由于它们都具有文采吗?

(2)老子疾伪,故称“美言不信”,而五千精妙⑥,则非弃美矣。

答案:老子痛恨虚伪,所以他说“华丽的语言往往不可靠”,但他自己写的《道德经》五千言,却是非常美妙的,可见他对华美的文采并不一概反对。

解析:分析:第(1)句翻译的重点是“辞”“何”等词。第(2)句翻译的重点是“疾伪”“弃美”四个字的意思。

点评:此题考查学生把文言文中出现的重要句子翻译成现代汉语的能力,做此类题时,要首先找出句子中的重要实虚词,以及文言现象,比如通假字、词类活用、一词多义、古今异义以及特殊句式中的判断句、省略句、宾语前置句、定语后置句、介宾后置句以及被动句等等,先准确翻译这些再通句翻译,做到无错别字,没有语病,就好了。

23.王国维在《人间词话》中说,古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。”此第一境也;“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”此第二境也;“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”此第三境也。下面的诗句也可理解为求学和治学的一种境界,请仔细体会,用一句话说说你对这种境界的理解。

此情无计可消除,才下眉头,却上心头。——李清照《一剪梅》

答:

答案:此句描写的该是求学过程中苦苦思索,久而不得其解,却又持之以恒的境界。

解析:分析:这是一道开放性试题,围绕着“苦苦思索、持之以恒、顽强不息、全身投入”这些方面写都可以。如果有另外的想法,言之成理也可以。

点评:此题考查学生体会重要语句的丰富涵义的能力。学生在做题时,要紧扣诗句内容,准确理解它的含义,再结合自己在学习时候的体会,得出正确答案。

24.阅读下面《孟子》选段,回答问题。

(一)互乡①难与言,童子见,门人惑。子曰:“与②其进也,不与其退也,唯何甚!人洁己以进,与其洁也,不保③其往也。”

(二)孟子曰:“教亦多术也,予不屑之教诲也者,是亦教诲之而已矣。”

①互乡:鲁国的乡名,其乡风俗恶劣。②与:赞许 ③保:追究

(1)材料(一)体现了孔子的什么教育主张?请简要分析。

答案:体现了孔子“有教无类”的思想孔子不因为童子来自乡风恶劣的之地而拒绝他,并告诫门人不要只看到人过往,而要看到人“欲洁”,足见孔子的教育思想是不分善恶、优劣等有教无类的思想。

(2)孟子提出“不屑之教”,和材料(一)中的孔子的思想是否矛盾,请说明理由。

答案:不矛盾。孔子不会因为对方低劣而不教;孟子的“不屑之教”并不是不教,也不是放任之,只是不从正面讲道理,而是要从方面来激发他的自尊心,要其自省,这也是一种教育方式。这和孔子的教育思想是殊途同归的。

解析:分析:读完语段,我们就会很容易的发现:该句话体现了孔子的“有教无类”的教育主张;两个材料当中的观点是不矛盾的,只是从不同的角度阐述了教育的理念。

点评:本题考查学生对文言文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根据具体语境仔细辨别。

25.说出“是故国有贤良之士众,则国家之治厚;贤良之士寡,则国家之治薄。”的含义。

“故官无常贵,而民无终贱。有能则举之,无能则下之”包含哪些意思?2包含哪些1世

赏析:这种思想,在当时具有 ( http: / / www.21cnjy.com / )超越时代的意义。它超越了统治者世代承袭地位和财富的政治生态,为出身社会下层的人才进入管理阶层开启了诱人的前景。这种思想,突破了任人唯亲的弊政,正是墨子尚贤思想的精华所在,直到今天,他的这种思想仍旧放射着耀眼的光芒。

答案:墨子把国家中人才的多少与统治者的安危 ( http: / / www.21cnjy.com / )联系在一起,从中告诫统治者,要想国泰民安,就得广泛招纳人才。他认为崇尚和重用人才是治国的根本,体现了比较先进的人才观。

知识点:《人间词话》十则 习惯性误读字/多音字的分辨

解析:分析:A慈:cí,C恶:wù人,D行:hánɡ。

点评:此题考查学生对平时容易读错的字音的掌握情况。要求学生平时对字形相近,字音相近、或者两者兼有的字,以及多音字的每种读音,要明确区分、准确记忆。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 9 页 (共 10 页)版权所有@21世纪教育网

同课章节目录