2025中考物理三轮高频易错点专练--03透镜及其运用(答案+解析)

文档属性

| 名称 | 2025中考物理三轮高频易错点专练--03透镜及其运用(答案+解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-13 00:04:34 | ||

图片预览

文档简介

03透镜及其运用

一、凸透镜成像

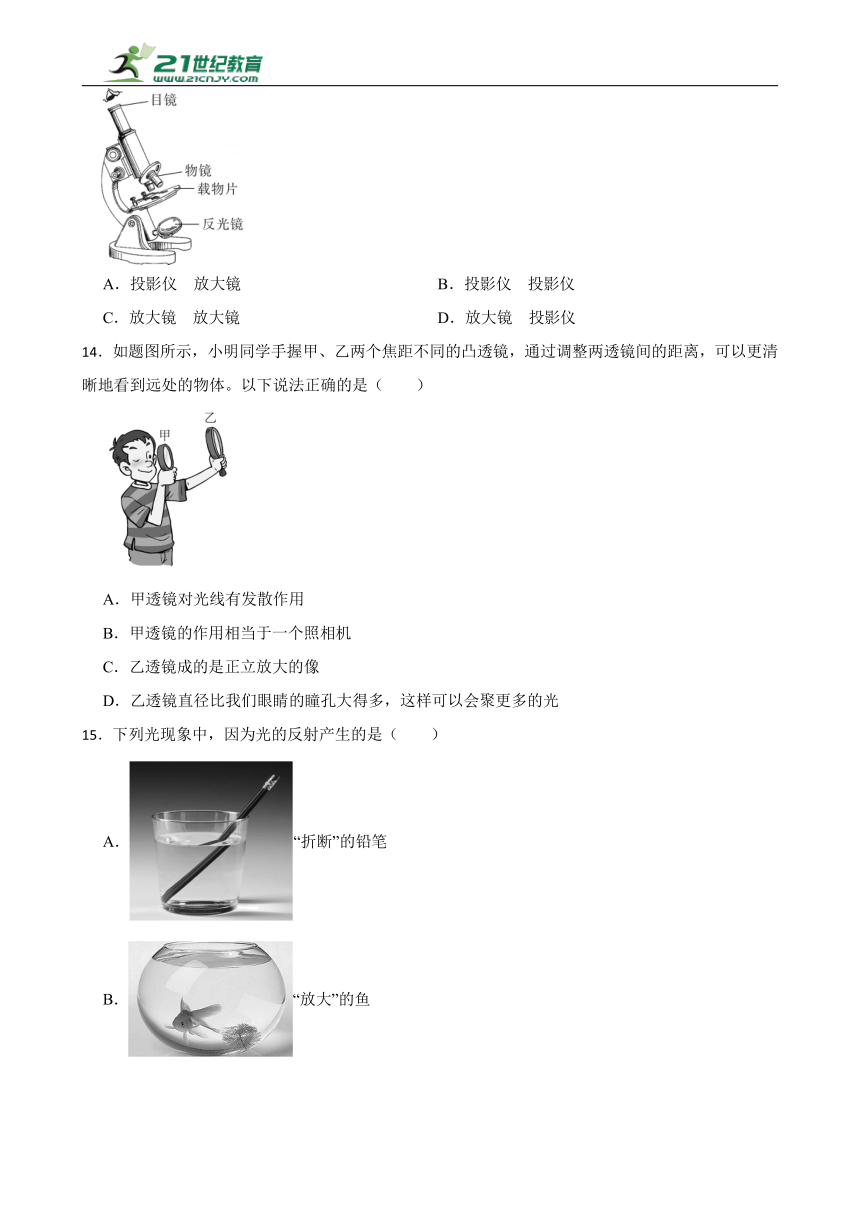

1. 下列关于白居易的《暮江吟》中描述的光现象解释正确的是( )

A.一道残阳铺水中——水中的“夕阳”是由于光的折射形成的

B.半江瑟瑟半江红——江面呈现出红色是江面反射红光的原因

C.可怜九月初三夜——九月初三夜空的弯月是自然界中的光源

D.露似珍珠月似弓——露珠特别明亮是白光发生了色散的原因

2.关于生活中的光现象,下列说法正确的是( )

A.平面镜成像时,物体远离平面镜,所成的虚像大小不变

B.物体通过小孔所成的像,是倒立的虚像

C.眼睛近视了看不清书本上的字,应该配戴用凸透镜做成的眼镜,可以起到放大作用

D.人脸识别系统“刷脸”时,人脸应保持在透镜的一倍焦距到两倍焦距之间

3.如图所示,这是小轩在光学实践活动中用手机、凸透镜和鞋盒自制的投影仪,它能将手机上的画面放大投影到白墙上(图中白墙未画出)。下列说法正确的是( )

A.制作简易投影仪的凸透镜对光有发散作用

B.手机屏幕到透镜的距离应大于透镜的二倍焦距

C.手机画面经透镜在墙上呈现的是倒立的实像

D.要使墙上的像变大,手机与透镜间的距离应增大

4.下列所成的像为实像的是( )

A.在电影银幕上看到的画面

B.人在岸上看到水中的鱼

C.通过树叶上的水滴看到的放大的叶脉

D.柳树在水中的倒影

5.按要求作图

(1)如图所示,是一棵树在太阳光照射下,地面上出现树影的情形,画出经过树梢的一条光线。

(2)在图中画出物体AB在平面镜中所成的像。

(3)在图中画出入射光线经两个平面反射的光路。

(4)在图中画出一束光从空气射入玻璃砖,再从它的另一侧射出的光路。

(5)在图中画出平行于凸透镜主光轴的折射光线对应的入射光线。

(6)在图中画出平行于凹透镜主光轴的入射光线对应的折射光线。

6.如图所示,小华让凸透镜正对着太阳光,拿一张白纸在它的另一侧前后移动,直到纸距透镜约 4 cm时,纸上的光斑变得最小、最亮,如图中A点,则透镜的光心是 点,透镜的焦点是 点,透镜的焦距约是 ,在 点处可引燃火柴.

7.如图是一只魔术箱,箱的左右两侧同一水平线上各有一个小孔,一束光从左侧的小孔射入,将一块遮光板从顶部的窄缝插入箱中,正好挡住光线,可光仍从右孔射出。针对这一奇怪的现象,下面三种设计方案中可以实现的有 ;若魔术箱内只使用了平面镜,则平面镜至少要 块。

A.B.C.

二、眼睛和眼镜

8.关于近视眼和远视眼的成像特点及矫正方法,下列说法正确的是( )

A.近视眼成像于视网膜前,应使用凹透镜矫正

B.近视眼成像于视网膜后,应使用凸透镜矫正

C.远视眼成像于视网膜后,应使用凸透镜矫正

D.远视眼成像于视网膜前,应使用凹透镜矫正

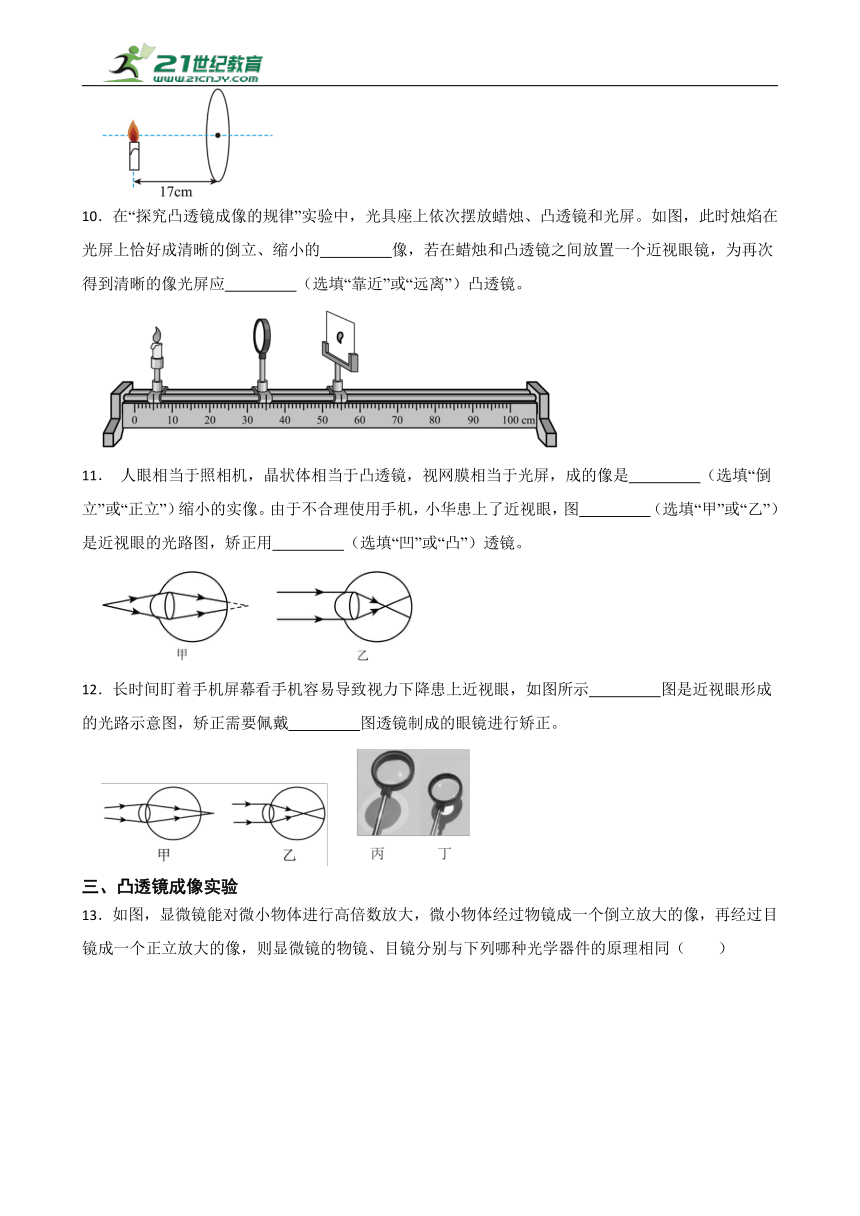

9.小明用焦距为10cm的凸透镜探究成像规律,如图所示,烛焰在光屏上(图中光屏未画出)成清晰的倒立、 (选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像。下列仪器应用该成像规律的是 (填写序号)。①照相机②投影仪③放大镜

10.在“探究凸透镜成像的规律”实验中,光具座上依次摆放蜡烛、凸透镜和光屏。如图,此时烛焰在光屏上恰好成清晰的倒立、缩小的 像,若在蜡烛和凸透镜之间放置一个近视眼镜,为再次得到清晰的像光屏应 (选填“靠近”或“远离”)凸透镜。

11. 人眼相当于照相机,晶状体相当于凸透镜,视网膜相当于光屏,成的像是 (选填“倒立”或“正立”)缩小的实像。由于不合理使用手机,小华患上了近视眼,图 (选填“甲”或“乙”)是近视眼的光路图,矫正用 (选填“凹”或“凸”)透镜。

12.长时间盯着手机屏幕看手机容易导致视力下降患上近视眼,如图所示 图是近视眼形成的光路示意图,矫正需要佩戴 图透镜制成的眼镜进行矫正。

三、凸透镜成像实验

13.如图,显微镜能对微小物体进行高倍数放大,微小物体经过物镜成一个倒立放大的像,再经过目镜成一个正立放大的像,则显微镜的物镜、目镜分别与下列哪种光学器件的原理相同( )

A.投影仪 放大镜 B.投影仪 投影仪

C.放大镜 放大镜 D.放大镜 投影仪

14.如题图所示,小明同学手握甲、乙两个焦距不同的凸透镜,通过调整两透镜间的距离,可以更清晰地看到远处的物体。以下说法正确的是( )

A.甲透镜对光线有发散作用

B.甲透镜的作用相当于一个照相机

C.乙透镜成的是正立放大的像

D.乙透镜直径比我们眼睛的瞳孔大得多,这样可以会聚更多的光

15.下列光现象中,因为光的反射产生的是( )

A.“折断”的铅笔

B.“放大”的鱼

C.阳光下的树荫

D.水中的倒影

16.用三块凸透镜做成像实验,在保持各凸透镜跟烛焰距离相等的条件下,得到的实验结果如下:透镜甲成放大、倒立、实像;透镜乙成缩小、倒立、实像;透镜丙成放大、正立、虚像。由此可知甲、乙、丙三个透镜的焦距关系为( )

A.f甲>f乙>f丙 B.f丙>f甲>f乙

C.f甲17.2021年12月9日,我国航天员王亚平在空间站为大家进行太空授课,其中最引人注目的就是“神奇太空小水球”,一开始王亚平将水注入水膜之中最终形成一个漂亮的完整水球,可以看到一个 (选填“正立”或“倒立”)的实像,这个水球相当于一个 镜。随后,王亚平向水球里注射一个气泡,神奇一幕发生了(如图所示),透过水球竟然看到 (选填“一正一倒”、“都是正立”或“都是倒立”)两个人像。

18.某小组在“探究凸透镜成像的规律”的实验中。

(1)实验前,要调整烛焰、凸透镜、光屏三者的中心在 。若凸透镜位置偏高,则像可能会成在光屏的 (选填“上”或“下”)方;

(2)通过调整,恰好在光屏上得到烛焰等大的像,如图所示,则所用凸透镜的焦距是 cm;

(3)在图中,把蜡烛向左移动15cm,凸透镜的位置不变,应把光屏向 (选填“左”或“右”)适当调节,才能在光屏上得到烛焰清晰倒立、 (选填“放大”、“缩小”或“不变”)的实像;

(4)若仅将图中凸透镜换成焦距相同、直径较小的凸透镜,则光屏上所成的像与原来相比 (选填“变小”“变暗”或“变不完整”)了;

(5)用蜡烛做实验的缺点是: 。(写出一条即可)

19.小明选用焦距为15.0cm的凸透镜,做“探究凸透镜的成像规律”的实验,如图所示;

(1)实验在 (选填“较暗”或“较亮”)的环境中进行,现象更明显;

(2)小明将蜡烛、凸透镜和光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛后,调整蜡烛、凸透镜和光屏的高度,这样做的目的是使像呈现在 ;

(3)小明将蜡烛放在10.0cm刻度线处,移动光屏到如图所示位置,光屏上恰好呈现一清晰的像,该像是倒立、 (选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像;

(4)保持凸透镜位置不变,小明将蜡烛移动到25.0cm刻度线处,若想在光屏上得到清晰的像,需把光屏向 移动(选填“左”或“右”),像将 (选填“变大”“变小”或“不变”);

(5)保持凸透镜位置不变,小明将蜡烛移动到40.0cm刻度线处,无论怎样移动光屏,在光屏上都找不到清晰的像。当小明在凸透镜的右侧,透过凸透镜观察到烛焰 、放大的像(选填“正立”或“倒立”);

【拓展】将蜡烛放在P点的位置,若用不透明的纸张将凸透镜中间的阴影部分遮挡,如图所示,则所成的像 (选填“形状不变”、“缺少中间部分”、“亮度不变”、“亮度减弱”、“亮度增强”中正确的说法)。

20.在探究凸透镜成像规律时,小明用了9个红色的发光二极管按“F”字样镶嵌排列在白色的板上代替蜡烛作光源,实验装置如图甲所示:

(1)将光源、凸透镜、光屏依次放在光具座上。调节光源凸透镜和光屏的高度,使它们的中心大致在同一 ,其目的是使像成在 ;

(2)为了确定凸透镜的焦距,小明将凸透镜正对太阳光,再把光屏放在另一侧,改变凸透镜与光屏的距离,直到光屏上出现一个 (选填“亮点”或“亮环”)为止,测得它与凸透镜中心的距离为10cm,确定出焦距f= cm(选填“5”或“10”);

(3)凸透镜固定在光具座的零刻度线上,小明将光源移至光具座30cm处后,再移动光屏,至到如图甲所示位置,光屏上恰好成清晰的像,此时像应是图乙中的 (选填序号);如果她将光源再远离凸透镜一些,这时光屏应向 (选填“左”或“右”)移动,以获得清晰的实像。

21.某物理兴趣小组的同学,绘制了用煤炉给水加热过程中水温随加热时间变化的图像,如图所示。若在0~4min内加热质量为16kg的水,完全燃烧了280g的煤,则煤炉的效率为 %。[c水=4.2×103J/(kg ℃),q煤=3×107J/kg]

22.用电子蜡烛完成几个光学实验。

(1)实验一“研究小孔成像”:电子蜡烛火焰在光屏上成倒立的 像;

(2)实验二“探究平面镜成像的特点”:当电子蜡烛面镜时,镜中所成的像的大小将 ;(选填“变大”、“变小”或“不变”)

(3)实验三“探究凸透镜成像的规律”:凸透镜的焦距为10cm,将电子蜡烛放在离凸透镜35cm处,移动光屏,光屏上会得到清晰的像,若将近视镜片放在烛焰和透镜之间,光屏上的像变模糊,此时将蜡烛 (选填“靠近透镜”或“远离透镜”),可在光屏上再次得到清晰的像。

四、能力提升

23.小明在光具座上做“研究凸透镜成像”的实验。当光屏、透镜及烛焰的相对位置如图所示时,恰能在光屏上得到一个清晰的像。由此判断,他所用凸透镜的焦距( )

A.一定大于32厘米 B.一定小于12厘米

C.一定在12厘米到16厘米之间 D.一定在16厘米到24厘米之间

24.实验室常用蜡烛完成如图所示的光学实验:

(1)图甲为小孔成像示意图,该现象可以用 来解释;

(2)图乙为探究平面镜成像特点的实验装置,若蜡烛A到玻璃板距离为10cm,则蜡烛的像B与蜡烛A之间的距离为 cm;若在像和玻璃板之间放置一个不透明的挡板,从蜡烛A一侧观察玻璃板, (填“能”或“不能”)看到蜡烛所成的像;

(3)图丙为探究凸透镜成像规律的实验装置。当蜡烛、凸透镜和光屏处于图示位置时,可在光屏上得到清晰的像。保持凸透镜位置不变,将蜡烛向右移动到35cm刻度线处,此时可将光屏向 (选填“左”或“右”)移动适当距离能再次得到清晰的倒立、 的实像;若不移动光屏,可在烛焰和透镜之间放置一个适当的 透镜(选填“凸”或“凹”)也能在光屏上得到一个的像。这跟 (选填“远视”或“近视”)眼的矫正原理相同。

25.实验小组的同学一起进行光学实验探究。

(1)如图甲,在探究“光的反射规律”的实验中,在纸板前从不同方向可以看到纸板上入射光AO的径迹,这是因为光在纸板上发生了 反射;如果让光沿BO方向入射,反射光将沿OA方向射出,这表明 ;

(2)如图乙,在探究“平面镜成像的特点”的实验中,用玻璃板替代平面镜是为了 ;若在玻璃板前观察到蜡烛A在玻璃板中成像的位置在水平桌面上方,产生这种现象的原因是 ;

(3)如图丙,在探究“凸透镜成像”的实验中,将凸透镜固定在50cm刻度线处不动,移动蜡烛和光屏至如图所示位置时,光屏上承接到清晰的像。该凸透镜的焦距为 cm,若将蜡烛移到10cm刻度线处,要在光屏得到清晰的像,接下来的操作是 。

五、直击中考

26.小亮用凸透镜做“探究凸透镜成像规律”的实验。

(1)实验前,小亮先想办法测凸透镜的焦距,如图甲,他将该凸透镜正对着太阳光,此时纸上呈现一个并非最小的光斑时,测得这个光斑到凸透镜的距离为L。此时再将这个凸透镜与纸之间距离稍微增大,发现光斑变大了,则凸透镜的焦距f L(选填“>”、“<”或“=”;调整以后正确地测得该透镜的焦距为10cm;

(2)实验时,为使像成在光屏中央,应调整蜡烛、光屏的中心在 ,此时应 (选填“点燃”或“不点燃”)蜡烛;

(3)小亮在实验过程中不断移动烛焰位置,观察到如图丙中①至⑤的五种烛焰清晰的像,请按蜡烛到凸透镜距离由远到近所得到的5个像进行排序,正确顺序为 ;

(4)蜡烛燃烧变短,光屏上的像 (选填“向上”或“向下”)移动,需将透镜 调节,使像成在光屏中央;

(5)若按如图丁所示的方式,将透镜中间部分切除,再将剩余部分往中间凑紧,重新组成一个“透镜”进行实验,则在光屏上可以呈现 个像(光屏足够大)。

(6)如图所示,小亮将另一光源AB平行于主光轴平放于凸透镜前,是AB的像。下列关于AB所成像的示意图中,正确的是_______。

A.

B.

C.

D.

(7)小亮又在圆柱形的玻璃瓶里面装满水,把如图2所示的一幅卡通图片放在玻璃瓶的一侧,透过玻璃瓶可以看到那幅卡通图片,如图1所示。如果把卡通图片由靠近玻璃瓶的位置向远处慢慢地移动,通过玻璃瓶在选项中不能看到的像是下图的_______。

A. B. C. D.

27.小勇用如图甲所示的装置,探究物体远离平面镜时,像的大小如何变化。

(1)小勇选取了两个外形相同的蜡烛A和B,将蜡烛A放在薄玻璃板前点燃,小勇应在蜡 (选填“A”或“B”)的一侧观察,同时移动蜡烛B,使它和蜡烛A的像 ;

(2)将蜡烛A远离玻璃板移动,重复上述实验过程,得到了相同的实验结果。得出:物体远离平面镜时,所成像大小 (选填“变大”、“变小”或“不变”);

(3)小勇想继续探究物体远离凸透镜时,光屏上像的大小如何变化,实验室有焦距分别为5cm、10cm、15cm的三个凸透镜。

①他将点燃的蜡烛、凸透镜、光屏调节到图乙所示的位置时,光屏上出现清晰的像,所成的像是 (选填“放大”、“缩小”或“等大”)的烛焰的像,小勇选择的凸透镜焦距是 cm。

②保持凸透镜的位置不变,将蜡烛向左移动一段距离,移动光屏直到光屏上再一次出现清晰的像,对比两次光屏上像的大小得出:物体远离凸透镜时,光屏上所成的像变 (选填“大”或“小”);

(4)小勇将蜡烛继续向左移动,保持凸透镜和光屏的位置不变,在蜡烛和凸透镜之间放置了一个度数合适的眼镜,光屏上也得到了清晰的像,他放置的应该是 (选填“近视眼镜”或“远视眼镜”),该眼镜对光有 (选填“会聚”或“发散”)作用。

(5)小勇选取了一支高度为6cm的发光体,同时选取了2个焦距不同的凸透镜各做了5次实验,每次都在光屏上找到了清晰的像。他把实验结果记录在下面的表格中。请分析表格中的数据及相关条件,回答下列问题:

凸透镜的焦距(cm) 实验序号 物距(cm) 像距(cm) 像的高度(cm) 物体到像的距离(cm)

10 1 40 13.3 2 53.3

2 30 15 3 45

3 20 20 6 40

4 15 30 12 45

5 12 60 30 72

15 6 60 20 2 80

7 40 24 3.6 64

8 30 30 6 60

9 20 60 18 80

10 18 90 45 108

①分析实验序号1、2、3、4、5或6、7、8、9、10中的像距与物距以及成像情况,可得到的初步结论是:同一凸透镜成实像时, 。

②分析实验序号 中的数据及相关条件,可初步得到的结论是:不同凸透镜成实像时,物距相同,凸透镜的焦距越大,像距越大,像也越大。

③分析实验序号3或8的物距和像距的大小关系,可猜想当 时,凸透镜成等大的实像。

④分析表格中最后一列的数据,可得到:当同一凸透镜成实像时,随着物体从较远处慢慢靠近凸透镜的一倍焦距的过程中,物体到像的距离的变化关系是 。

⑤小敏同学通过分析这张表格,认为当凸透镜成实像时,物体与像之间的最短距离一定是当物体处于2倍焦距处时,他的这种看法是 的(选填“正确”或“错误”)。

28.在探究“凸透镜成像规律”的实验中,凸透镜的焦距为。

(1)将蜡烛、凸透镜和光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛后,调整烛焰、凸透镜和光屏三者的中心大致在 ;

(2)蜡烛、凸透镜和光屏在光具座上的位置如图甲所示,观察到光屏上有烛焰清晰的像(像未画出),该像是倒立 的实像;

(3)再将蜡烛从光具座上向刻度线移动时,若要让烛焰在光屏上能再次成清晰的像,光屏应该 (选填“靠近”或“远离”)透镜;

(4)现将蜡烛与光屏间距离调整为,在蜡烛与透镜之间来回移动透镜,光屏上会出现 次清晰的像;

A.0次 B.1次 C.2次 D.3次

(5)请在如图乙虚线框内填上合适的透镜,对该视力缺陷进行矫正。

29.如图,小明同学做“探究凸透镜成像规律“实验。

(1)实验前,他通过调节,使烛焰和光屏的中心位于凸透镜的 上;其目的是为了 ;

(2)图中光屏上恰好成一清晰的像,其性质是倒立 的实像,生活中 (选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”)就是利用这一原理制成;

(3)小明通过查阅资料得知当蜡烛通过凸透镜成清晰实像时,蜡烛到光屏的距离大于或等于凸透镜焦距的四倍。根据以上信息,结合如图中数据信息可知,该实验小组所用凸透镜的焦距可能是 ;

A.7cm

B.9cm

C.12cm

D.15cm

(4)保持透镜和蜡烛的位置不变,在蜡烛和透镜之间加一个近视镜片,观察到光屏上的像变模糊,若使光屏上的像再次清晰,可将光屏向 (选填“左”或“右”)移动。

30. 为了“探究平面镜成像的特点”,准备了玻璃板、两支相同的蜡烛和、光具座、光屏等实验器材。

(1)如图1将一支点燃的蜡烛放置在光具座的甲位置,将玻璃板竖直放置在乙位置,未点燃的蜡烛放置在乙位置右侧。移动蜡烛到丙位置时,发现蜡烛与蜡烛的像完全重合,说明像和物大小 。

(2)将蜡烛换成光屏,不能在光屏上观察到蜡烛的像,说明平面镜所成的是 像。

(3)同学们想利用上述装置“探究凸透镜成像规律”:

只将中乙处器材换成凸透镜,光屏上恰好成一个等大的实像,则此凸透镜的焦距是 ;

把蜡烛移动到光具座上刻度线处,适当向左移动光屏,可在光屏上出现清晰的实像;若继续向左移动蜡烛,光屏和透镜位置不动,为了在光屏上仍得到清晰的像,可在蜡烛和凸透镜之间放置一个 选填“近视”或“远视”眼镜;

完成图2中光线通过凸透镜后的光路图。

答案解析部分

1.B

A.水中的“夕阳”是由于光的反射所形成的虚像,故A错误;

B.人眼看到不透明物体的颜色是物体所反射的光的颜色,人看江面时,江面相当于不透明物体,其呈现出红色是江面反射红光所导致的,故B正确;

C.月亮的光是反射太阳发出的光,月亮本身不会发光,因此月亮不是自然界中的光源,故C错误;

D.露珠特别明亮是因为露珠表面光滑,发生了镜面反射,将大部分光线反射进人眼中,故D错误。

故答案为:B。

折射是一种常见的物理现象,意指光由一种介质斜射入另一种介质引起传播方向改变的现象。反射是指光从一个介质进入另一个介质时,在两个介质的界面处,其传播方向突然改变,而回到其来的介质。

2.A

A.由平面镜成像的特点可知,物像等大,像的大小与物体到平面镜的远近无关;因此,平面镜成像时,物体远离平面镜,所成的虚像大小不变,A符合题意;

B.小孔成的像是由实际光线形成的,可以用光屏接收到,符合实像的特征,不是虚像,B不符合题意;

C.近视眼是由于晶状体的凸度增大,或眼球前后径过长,形成的像就会落在视网膜的前方;近视眼应该佩戴具有发散作用的凹透镜加以矫正(使光线延迟会聚,像成在视网膜上),而不是配戴用凸透镜做成的眼镜,C不符合题意;

D.人脸识别系统和照相机的成像原理一样,人脸应保持在透镜的两倍焦距以外,D不符合题意。

故答案为:A。

(1)平面镜成像特点:像与物大小相等、像到平面镜的距离等于物到平面镜的距离,像与物的连线与平面镜垂直。(2)小孔成像特点:由实际光线形成,可以用光屏承接,成倒立、实像;(3)近视眼形成及矫正:由于晶状体的凸度增大,或眼球前后径过长,形成的像就会落在视网膜的前方,戴凹透镜;(4)人脸识别系统类似于照相机,成像特点:成倒立、缩小的实像。

3.C

4.A

A.电影银幕上的像是凸透镜成的实像,A符合题意;

B.从空气中看到水中的鱼,是发生折射的虚像,B不符合题意;

C.通过水滴看到放大的叶脉,是凸透镜成的虚像,C不符合题意;

D.水中的倒影,是光的反射形成的虚像,D不符合题意;

故答案为:A.

放映电影所成的是实像;放大镜成像、水中物体的像、平面镜成像是虚像。

5.(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6.O;A;4cm;A

透镜的光心指薄透镜的中心,即图中的O点;

让凸透镜正对着太阳光,拿一张白纸在它的另一侧前后移动,直到纸距透镜约 4 cm时,纸上的光斑变得最小、最亮,如图中A点就是透镜的焦点;

焦点到透镜光心的距离称为焦距,故该透镜的焦距约为4cm;

凸透镜对光有会聚作用,焦点A处温度高,在此处放上火柴,可引燃火柴。

光心:薄透镜的中心;

平行于主光轴的光线会会聚于一点,该点为凸透镜的焦点;

焦距:焦点到凸透镜光心的距离。

7.AC;3

A中有两块凸透镜,凸透镜对光线有会聚作用,平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点,通过焦点的光线经凸透镜折射后将平行于主光轴,A可实现;B中为一凹透镜和一凸透镜,左边的凹透镜对光线有发散作用,而图中凹透镜对光线却有会聚的作用,B不能实现;C中有两个凹透镜,凹透镜对光线有发散作用,平行于主光轴的光线经凹透镜折射后,其折射光线的反向延长线过焦点,延长线过另一侧焦点的光线经凹透镜折射后将平行于主光轴,C能实现,即三种设计方案中可以实现的有AC。

一束光从左侧的小孔射入,从右侧小孔射出时光线的方向没有发生改变,如下图所示,根据反射定律,通过三块平面镜的反射即可实现,即平面镜至少要3块。

凸透镜对光有会聚作用,凹透镜对光有发散作用;平面镜可以改变光路。

8.A,C

解:(1)近视眼:如果晶状体的凸度过大大,或眼球前后径过长,形成的物像就会落在视网膜的前方,形成近视眼.戴凹透镜加以矫正.故A正确,B错误; .(2)远视眼:如果眼球晶状体的曲度过小,远处物体反射来的光线通过晶状体折射后形成的物像,就会落在视网膜的后方造成的.戴凸透镜进行矫正.故C正确,D错误.

故选:AC.

解答本题需掌握:近视眼是晶状体会聚能力增强,像成在视网膜的前方,应佩戴凹透镜矫正;

远视眼是晶状体会聚能力减弱,使像成在了视网膜的后面,需要佩戴凸透镜进行矫正.

9.放大;②

此时的物距为17cm,凸透镜焦距为10cm,物距在一倍焦距和两倍的焦距之间,成的像是倒立的放大的实像;投影仪就是利用这一原理制成的。

熟记凸透镜成像规律及其应用,物距小于一倍焦距时成正立放大的虚像,是放大镜的成像原理;物距大于一倍焦距小于两倍焦距时,成倒立放大的实像,是投影仪的成像原理;物距等于二倍焦距时成正立等大的实像;物距大于二倍焦距时,成倒立缩小的实像,是照相机的成像原理。

10.实;远离

图示中,物距大于像距,呈现倒立、缩小的实像。在蜡烛与凸透镜间放置一个近视眼镜(凹透镜),会延后成像,所以应向远离凸透镜方向移动光屏。

故答案为:实;远离。

透镜成像规律:物体距透镜小于一倍焦距,呈正立放大的虚像,应用为放大镜;

物距大于一倍焦距小于二倍焦距,呈倒立立放大的实像,应用为投影仪;

物体大于二倍焦距,呈现倒立缩小实像,应用为照相机,人眼睛。

近视眼对光线汇聚作用较强,需要凹透镜(对光线具有发散作用)进行矫正。

11.倒立;乙;凹

人眼相当于照相机,晶状体相当于凸透镜,凸透镜成倒立、缩小的实像。

近视眼是晶状体的曲度变大,会聚能力(即折光能力)增强,像呈在视网膜的前方,所以图乙是近视眼的光路示意图,应使用凹透镜来矫正。

故答案为:倒立;乙;凹。

人眼相当于照相机,晶状体相当于凸透镜,凸透镜成倒立、缩小的实像。

近视眼是因为晶状体太厚或眼球过长,远处物体的像成在视网膜的前方,凹透镜对光线有发散作用,使原来会聚成像的光线延迟会聚到视网膜上。

12.乙;丙

近视眼形成的原因是晶状体变厚,折光能力过强,在视网膜前成清晰像,达到视网膜时只是模糊的光斑,故乙图是近视眼形成的光路示意图。因近视眼折光能力过强,为了使清晰是像成在视网膜上,需要佩戴发散透镜,即需要佩戴凹透镜,丙发散光线,为凹透镜,丁是会聚光线,是凸透镜,故矫正近视眼需要佩戴丙图(凹透镜)透镜制成的眼镜进行矫正。

近视眼成像在视网膜前,利用凹透镜矫正;凹透镜对光由发散作用。

13.A

显微镜的物镜是一个凸透镜,其焦距小于目镜的焦距。当物体位于物镜的1倍焦距与2倍焦距之间时,通过物镜会形成倒立、放大的实像。和投影仪原理相同

显微镜的目镜也是一个凸透镜,目镜看到的像是正立的。通过目镜观察到的像是放大的虚像。目镜成像和放大镜原理相同。故A符合题意

故选择A

显微镜成像的原理是显微镜物镜成倒立放大的实像,目镜成正立放大的虚像

14.D

A.根据题意可知,甲乙都为凸透镜,凸透镜对光线有会聚作用,故A错误;

BC.靠近眼睛的镜片甲是目镜,成的是正立放大的虚像,相当于放大镜,故B、C错误;

D.乙透镜的直径比我们眼睛的瞳孔大得多,这样可以会聚更多的光,使得所成的像更加明亮,故D正确。

故选D。

A.凸透镜对光学有会聚作用,凹透镜对光学有发散作用;

BC.根据望远镜的物镜和目镜的作用判断;

D.会聚的光线越多,则成像越清晰。

15.D

A.放入水中的铅笔好像在水面处“折断”了,是由于光从水中斜射向空气中时,在水面处发生折射形成的,故A错误;

B.鱼缸相当于一个凸透镜,通过鱼缸看到的是鱼的正立、放大的虚像,是由光的折射形成的,故B错误;

C.阳光下的树荫,因是由光的直线传播形成的,故C错误;

D.平静的水面相当于平面镜,水中的倒影,属于平面镜成像,是由光的反射形成的,故D正确。

故选D。

光在同种均匀介质中沿直线传播;

光的反射: 光在传播到不同介质表面时,被反射回原来介质中的现象,如水面出现岸上物体的倒影、平面镜成像、玻璃等光滑物体反光都是光的反射形成的;

光的折射:光从一种介质斜射入另一种介质时,光的传播方向会发生偏折,这种现象叫光的折射,如水池底变浅、水中筷子弯折、海市蜃楼等都是光的折射形成的。

16.B

当烛焰到凸透镜跟距离一定时,物距一定,透镜甲成放大、倒立、实像,则,则:,

透镜乙成缩小、倒立、实像,则物体在二倍焦距外,则:,则,

透镜丙成放大、正立、虚像,物体在一倍焦距内,则,根据物距和焦距关系,判断:,故B符合题意,ACD不符合题意。

故选B。

根据凸透镜成像特点,判断物距和像距关系,并比较焦距的大小关系。

17.倒立;凸透;一正一倒

水球中间厚,边缘薄,相当于一个凸透镜,王亚平处在此凸透镜2倍焦距以外,成倒立、缩小的实像。向水球里注射一个气泡,相当于两个凹透镜,凹透镜成正立、缩小的虚像,水球里形成一正一倒的两个人像。

综上 第1空、 倒立;第2空、凸透; 第3空、一正一倒。

1、透镜成像规律:凸透镜对光线有汇聚作用,平行光入射凸透镜会聚焦在焦点,经过光心的光线不发生偏折。

凹透镜成像的特点发散光线,平行光入射凸透镜会发散,入射光线的延长线经过交点,反射光线平行射出,经过光心的光线不发生偏折。

2、透镜成像规律:物体距透镜小于一倍焦距,呈正立放大的虚像;物体大于一倍焦距小于二倍焦距,呈倒立立放大的实像;物体大于二倍焦距,呈现倒立缩小实像,物近像远像变大。凸透镜成实像时,物距越大,像距越小,像越小;物距越小,像距越大,像越大。

18.同一高度;上;10.0;左;缩小;变暗;成像不稳定

19.(1)较暗

(2)光屏的正中央

(3)缩小

(4)右;变大

(5)正立;形状不变、亮度减弱

20.高度;光屏中央;亮点;10;2;左

21.40

22.实;不变;远离透镜

23.C

24.光的直线传播;20;能;右;放大;凸;远视

25.(1)漫;反射时光路是可逆的

(2)便于确定像的位置,比较物与像的大小关系;蜡烛未与桌面垂直(或玻璃板向点燃的蜡烛方向倾斜)

(3)15;向左移动光屏直至得到清晰的像

26.(1)<

(2)同一高度;点燃

(3)①②④⑤③

(4)向上;下

(5)2

(6)D

(7)A;C

27.(1)A;完全重合

(2)不变

(3)缩小;10;小

(4)近视眼镜;发散

(5)物距越小,像距越大,像也越大;1与7或2与8或3与9;物距等于像距;先变小后变大;正确

(1)在探究平面镜成像特点的实验中,反射光线和蜡烛A在同一侧,因此应该在A侧观察,直到蜡烛B和A的像重合,就能确定像的位置;

(2)根据平面镜成像的特点知道,物体远离平面镜时所成的像的大小不变。

(3)①根据图乙可知,此时物距大于像距,此时所成的像是倒立缩小的实像;

根据凸透镜的成像规律可知,物距和像距分别,;

解得:;

所以小勇选择的凸透镜焦距是10cm。

②将蜡烛向左移动一段距离,此时物距变大,根据“物远像近像变小”的规律知道,那么光屏上所成的像变小,像距变小。

(4)小勇将蜡烛继续向左移动,保持凸透镜和光屏的位置不变,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小知道,此时像成在光屏的前方;为了在光屏上得到了清晰的像,他放置的应该是近视眼镜,近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线具有发散作用,会将光线推迟会聚成像。

(5)①由实验序号1、2、3、4与5(或6、7、8、9、10)中数据的变化关系及相关条件可以得出初步结论是:同一物体经同一凸透镜成实像时,物距越大,像距越小,像越小。

②比较实验序号1与6,(或2与8,或3与9)中数据及相关条件,可知同一个物体,经过不同焦距的透镜,在光屏上成实像时,当物距相同时,透镜的焦距越大,所成的像越大,由此可以得出初步结论是:同一物体经不同的凸透镜成实像时,物距相同,焦距越大,像距越大,成的像越大。

③由实验序号3或8的物距和像距知道,物距等于像距,此时像的大小相同,所以,由此猜想当物距等于像距时,凸透镜成等大的实像。

④分析表格中最后一列的数据知道,当同一凸透镜成实像时,随着物体从较远处慢慢靠近凸透镜的一倍焦距的过程中,由第四列数据知道,物体到像的距离的变化关系是先变小后变大。

⑤由实验序号3或8的物距和像距知道,物距等于像距,是焦距的2倍,由最后一列的数据知道,此时物体与像之间的最短距离是凸透镜成实像时最小的,故小敏同学的看法正确。

(1)平面镜成的像由光的反射形成,只有反射光线射入眼睛,我们才能看到像;

(2)根据平面镜成像“物像等大”分析;

(3)①比较像距和物距大小,从而确定成像特点。根据凸透镜成像规律列出不等式计算焦距的范围即可;

②根据凸透镜“物近像远大,物远像近小”的规律分析。

(4)根据描述确定像距变化,然后确定需要光线会聚还是发散即可;

(5)①根据表格数据分析得出结论;

②根据控制变量法的要求选择对照实验;

③根据序号3和8中物距和像距的关系分析;

④根据表格数据分析物体到像的距离的变化规律;

⑤根据表格数据分析判断。

(1)[1][2]在探究平面镜成像特点的实验中,应该在玻璃板前面透过玻璃板来观察蜡烛的像,即在蜡烛A的一侧观察;同时移动蜡烛B,使其与A的像完全重合。

(2)根据平面镜成像的特点知道,物体远离平面镜时所成的像是正立的,像的大小不变。

(3)①[1][2]根据图乙中物距和像距知道,物距大于像距,此时所成的像是倒立缩小的实像。此时,物距和像距分别

由此可知焦距

所以,小勇选择的凸透镜焦距是10cm。

②[3]保持凸透镜的位置不变,将蜡烛向左移动一段距离,根据“物远像近像变小”的规律知道,物体远离凸透镜时,光屏上所成的像变小,像距变小。

(4)[1][2]小勇将蜡烛继续向左移动,保持凸透镜和光屏的位置不变,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小知道,此时像成在光屏的前方;为了在光屏上得到了清晰的像,他放置的应该是近视眼镜,近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线具有发散作用,会将光线推迟会聚成像。

(5)[1]由实验序号1、2、3、4与5(或6、7、8、9、10)中数据的变化关系及相关条件,可知当同一物体经过同一透镜成实像时,物距越大,像距就越小,同时所成的像就越小,故可以得出初步结论是:同一物体经同一凸透镜成实像时,物距越大,像距越小,像越小。

[2]比较实验序号1与6,(或2与8,或3与9)中数据及相关条件,可知同一个物体,经过不同焦距的透镜,在光屏上成实像时,当物距相同时,透镜的焦距越大,所成的像越大,由此可以得出初步结论是:同一物体经不同的凸透镜成实像时,物距相同,焦距越大,像距越大,成的像越大。

[3]由实验序号3或8的物距和像距知道,物距等于像距,此时像的大小相同,所以,由此猜想当物距等于像距时,凸透镜成等大的实像。

[4]分析表格中最后一列的数据知道,当同一凸透镜成实像时,随着物体从较远处慢慢靠近凸透镜的一倍焦距的过程中,由第四列数据知道,物体到像的距离的变化关系是先变小后变大。

[5]由实验序号3或8的物距和像距知道,物距等于像距,是焦距的2倍,由最后一列的数据知道,此时物体与像之间的最短距离是凸透镜成实像时最小的,故小敏同学的看法正确。

28.同一高度;放大;靠近;A;

29.主光轴;使像成在光屏的中央;放大;投影仪;B;右

30.(1)相等

(2)虚

(3)15.0;近视

(1)根据“蜡烛B与蜡烛A的像完全重合”可知,像和物的大小相等;

(2)将蜡烛B换成光屏,不能在光屏上观察到蜡烛A的像,说明平面镜所成的是虚像。

(3)①只将(2)中乙处器材换成凸透镜,光屏上恰好成一个等大的实像,此时u=v=2f=30cm,解得:f=15cm;

②向左移动蜡烛A,即物距增大,根据“物远像近小”可知,此时像距减小。要使像回到光屏上,必须增大像距,即使光线发散,那么应该放入凹透镜,即放入近视眼镜。

(1)根据平面镜成像“物像等大”的规律解答;

(2)实像可以成在光屏上,虚像不能成在光屏上;

(3)①当凸透镜成等大的实像时,u=v=2f;

②根据“物近像远大,物远像近小”的规律分析像距的变化,进而确定光线会聚还是发散,最终确定放入镜片的种类。

一、凸透镜成像

1. 下列关于白居易的《暮江吟》中描述的光现象解释正确的是( )

A.一道残阳铺水中——水中的“夕阳”是由于光的折射形成的

B.半江瑟瑟半江红——江面呈现出红色是江面反射红光的原因

C.可怜九月初三夜——九月初三夜空的弯月是自然界中的光源

D.露似珍珠月似弓——露珠特别明亮是白光发生了色散的原因

2.关于生活中的光现象,下列说法正确的是( )

A.平面镜成像时,物体远离平面镜,所成的虚像大小不变

B.物体通过小孔所成的像,是倒立的虚像

C.眼睛近视了看不清书本上的字,应该配戴用凸透镜做成的眼镜,可以起到放大作用

D.人脸识别系统“刷脸”时,人脸应保持在透镜的一倍焦距到两倍焦距之间

3.如图所示,这是小轩在光学实践活动中用手机、凸透镜和鞋盒自制的投影仪,它能将手机上的画面放大投影到白墙上(图中白墙未画出)。下列说法正确的是( )

A.制作简易投影仪的凸透镜对光有发散作用

B.手机屏幕到透镜的距离应大于透镜的二倍焦距

C.手机画面经透镜在墙上呈现的是倒立的实像

D.要使墙上的像变大,手机与透镜间的距离应增大

4.下列所成的像为实像的是( )

A.在电影银幕上看到的画面

B.人在岸上看到水中的鱼

C.通过树叶上的水滴看到的放大的叶脉

D.柳树在水中的倒影

5.按要求作图

(1)如图所示,是一棵树在太阳光照射下,地面上出现树影的情形,画出经过树梢的一条光线。

(2)在图中画出物体AB在平面镜中所成的像。

(3)在图中画出入射光线经两个平面反射的光路。

(4)在图中画出一束光从空气射入玻璃砖,再从它的另一侧射出的光路。

(5)在图中画出平行于凸透镜主光轴的折射光线对应的入射光线。

(6)在图中画出平行于凹透镜主光轴的入射光线对应的折射光线。

6.如图所示,小华让凸透镜正对着太阳光,拿一张白纸在它的另一侧前后移动,直到纸距透镜约 4 cm时,纸上的光斑变得最小、最亮,如图中A点,则透镜的光心是 点,透镜的焦点是 点,透镜的焦距约是 ,在 点处可引燃火柴.

7.如图是一只魔术箱,箱的左右两侧同一水平线上各有一个小孔,一束光从左侧的小孔射入,将一块遮光板从顶部的窄缝插入箱中,正好挡住光线,可光仍从右孔射出。针对这一奇怪的现象,下面三种设计方案中可以实现的有 ;若魔术箱内只使用了平面镜,则平面镜至少要 块。

A.B.C.

二、眼睛和眼镜

8.关于近视眼和远视眼的成像特点及矫正方法,下列说法正确的是( )

A.近视眼成像于视网膜前,应使用凹透镜矫正

B.近视眼成像于视网膜后,应使用凸透镜矫正

C.远视眼成像于视网膜后,应使用凸透镜矫正

D.远视眼成像于视网膜前,应使用凹透镜矫正

9.小明用焦距为10cm的凸透镜探究成像规律,如图所示,烛焰在光屏上(图中光屏未画出)成清晰的倒立、 (选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像。下列仪器应用该成像规律的是 (填写序号)。①照相机②投影仪③放大镜

10.在“探究凸透镜成像的规律”实验中,光具座上依次摆放蜡烛、凸透镜和光屏。如图,此时烛焰在光屏上恰好成清晰的倒立、缩小的 像,若在蜡烛和凸透镜之间放置一个近视眼镜,为再次得到清晰的像光屏应 (选填“靠近”或“远离”)凸透镜。

11. 人眼相当于照相机,晶状体相当于凸透镜,视网膜相当于光屏,成的像是 (选填“倒立”或“正立”)缩小的实像。由于不合理使用手机,小华患上了近视眼,图 (选填“甲”或“乙”)是近视眼的光路图,矫正用 (选填“凹”或“凸”)透镜。

12.长时间盯着手机屏幕看手机容易导致视力下降患上近视眼,如图所示 图是近视眼形成的光路示意图,矫正需要佩戴 图透镜制成的眼镜进行矫正。

三、凸透镜成像实验

13.如图,显微镜能对微小物体进行高倍数放大,微小物体经过物镜成一个倒立放大的像,再经过目镜成一个正立放大的像,则显微镜的物镜、目镜分别与下列哪种光学器件的原理相同( )

A.投影仪 放大镜 B.投影仪 投影仪

C.放大镜 放大镜 D.放大镜 投影仪

14.如题图所示,小明同学手握甲、乙两个焦距不同的凸透镜,通过调整两透镜间的距离,可以更清晰地看到远处的物体。以下说法正确的是( )

A.甲透镜对光线有发散作用

B.甲透镜的作用相当于一个照相机

C.乙透镜成的是正立放大的像

D.乙透镜直径比我们眼睛的瞳孔大得多,这样可以会聚更多的光

15.下列光现象中,因为光的反射产生的是( )

A.“折断”的铅笔

B.“放大”的鱼

C.阳光下的树荫

D.水中的倒影

16.用三块凸透镜做成像实验,在保持各凸透镜跟烛焰距离相等的条件下,得到的实验结果如下:透镜甲成放大、倒立、实像;透镜乙成缩小、倒立、实像;透镜丙成放大、正立、虚像。由此可知甲、乙、丙三个透镜的焦距关系为( )

A.f甲>f乙>f丙 B.f丙>f甲>f乙

C.f甲

18.某小组在“探究凸透镜成像的规律”的实验中。

(1)实验前,要调整烛焰、凸透镜、光屏三者的中心在 。若凸透镜位置偏高,则像可能会成在光屏的 (选填“上”或“下”)方;

(2)通过调整,恰好在光屏上得到烛焰等大的像,如图所示,则所用凸透镜的焦距是 cm;

(3)在图中,把蜡烛向左移动15cm,凸透镜的位置不变,应把光屏向 (选填“左”或“右”)适当调节,才能在光屏上得到烛焰清晰倒立、 (选填“放大”、“缩小”或“不变”)的实像;

(4)若仅将图中凸透镜换成焦距相同、直径较小的凸透镜,则光屏上所成的像与原来相比 (选填“变小”“变暗”或“变不完整”)了;

(5)用蜡烛做实验的缺点是: 。(写出一条即可)

19.小明选用焦距为15.0cm的凸透镜,做“探究凸透镜的成像规律”的实验,如图所示;

(1)实验在 (选填“较暗”或“较亮”)的环境中进行,现象更明显;

(2)小明将蜡烛、凸透镜和光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛后,调整蜡烛、凸透镜和光屏的高度,这样做的目的是使像呈现在 ;

(3)小明将蜡烛放在10.0cm刻度线处,移动光屏到如图所示位置,光屏上恰好呈现一清晰的像,该像是倒立、 (选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像;

(4)保持凸透镜位置不变,小明将蜡烛移动到25.0cm刻度线处,若想在光屏上得到清晰的像,需把光屏向 移动(选填“左”或“右”),像将 (选填“变大”“变小”或“不变”);

(5)保持凸透镜位置不变,小明将蜡烛移动到40.0cm刻度线处,无论怎样移动光屏,在光屏上都找不到清晰的像。当小明在凸透镜的右侧,透过凸透镜观察到烛焰 、放大的像(选填“正立”或“倒立”);

【拓展】将蜡烛放在P点的位置,若用不透明的纸张将凸透镜中间的阴影部分遮挡,如图所示,则所成的像 (选填“形状不变”、“缺少中间部分”、“亮度不变”、“亮度减弱”、“亮度增强”中正确的说法)。

20.在探究凸透镜成像规律时,小明用了9个红色的发光二极管按“F”字样镶嵌排列在白色的板上代替蜡烛作光源,实验装置如图甲所示:

(1)将光源、凸透镜、光屏依次放在光具座上。调节光源凸透镜和光屏的高度,使它们的中心大致在同一 ,其目的是使像成在 ;

(2)为了确定凸透镜的焦距,小明将凸透镜正对太阳光,再把光屏放在另一侧,改变凸透镜与光屏的距离,直到光屏上出现一个 (选填“亮点”或“亮环”)为止,测得它与凸透镜中心的距离为10cm,确定出焦距f= cm(选填“5”或“10”);

(3)凸透镜固定在光具座的零刻度线上,小明将光源移至光具座30cm处后,再移动光屏,至到如图甲所示位置,光屏上恰好成清晰的像,此时像应是图乙中的 (选填序号);如果她将光源再远离凸透镜一些,这时光屏应向 (选填“左”或“右”)移动,以获得清晰的实像。

21.某物理兴趣小组的同学,绘制了用煤炉给水加热过程中水温随加热时间变化的图像,如图所示。若在0~4min内加热质量为16kg的水,完全燃烧了280g的煤,则煤炉的效率为 %。[c水=4.2×103J/(kg ℃),q煤=3×107J/kg]

22.用电子蜡烛完成几个光学实验。

(1)实验一“研究小孔成像”:电子蜡烛火焰在光屏上成倒立的 像;

(2)实验二“探究平面镜成像的特点”:当电子蜡烛面镜时,镜中所成的像的大小将 ;(选填“变大”、“变小”或“不变”)

(3)实验三“探究凸透镜成像的规律”:凸透镜的焦距为10cm,将电子蜡烛放在离凸透镜35cm处,移动光屏,光屏上会得到清晰的像,若将近视镜片放在烛焰和透镜之间,光屏上的像变模糊,此时将蜡烛 (选填“靠近透镜”或“远离透镜”),可在光屏上再次得到清晰的像。

四、能力提升

23.小明在光具座上做“研究凸透镜成像”的实验。当光屏、透镜及烛焰的相对位置如图所示时,恰能在光屏上得到一个清晰的像。由此判断,他所用凸透镜的焦距( )

A.一定大于32厘米 B.一定小于12厘米

C.一定在12厘米到16厘米之间 D.一定在16厘米到24厘米之间

24.实验室常用蜡烛完成如图所示的光学实验:

(1)图甲为小孔成像示意图,该现象可以用 来解释;

(2)图乙为探究平面镜成像特点的实验装置,若蜡烛A到玻璃板距离为10cm,则蜡烛的像B与蜡烛A之间的距离为 cm;若在像和玻璃板之间放置一个不透明的挡板,从蜡烛A一侧观察玻璃板, (填“能”或“不能”)看到蜡烛所成的像;

(3)图丙为探究凸透镜成像规律的实验装置。当蜡烛、凸透镜和光屏处于图示位置时,可在光屏上得到清晰的像。保持凸透镜位置不变,将蜡烛向右移动到35cm刻度线处,此时可将光屏向 (选填“左”或“右”)移动适当距离能再次得到清晰的倒立、 的实像;若不移动光屏,可在烛焰和透镜之间放置一个适当的 透镜(选填“凸”或“凹”)也能在光屏上得到一个的像。这跟 (选填“远视”或“近视”)眼的矫正原理相同。

25.实验小组的同学一起进行光学实验探究。

(1)如图甲,在探究“光的反射规律”的实验中,在纸板前从不同方向可以看到纸板上入射光AO的径迹,这是因为光在纸板上发生了 反射;如果让光沿BO方向入射,反射光将沿OA方向射出,这表明 ;

(2)如图乙,在探究“平面镜成像的特点”的实验中,用玻璃板替代平面镜是为了 ;若在玻璃板前观察到蜡烛A在玻璃板中成像的位置在水平桌面上方,产生这种现象的原因是 ;

(3)如图丙,在探究“凸透镜成像”的实验中,将凸透镜固定在50cm刻度线处不动,移动蜡烛和光屏至如图所示位置时,光屏上承接到清晰的像。该凸透镜的焦距为 cm,若将蜡烛移到10cm刻度线处,要在光屏得到清晰的像,接下来的操作是 。

五、直击中考

26.小亮用凸透镜做“探究凸透镜成像规律”的实验。

(1)实验前,小亮先想办法测凸透镜的焦距,如图甲,他将该凸透镜正对着太阳光,此时纸上呈现一个并非最小的光斑时,测得这个光斑到凸透镜的距离为L。此时再将这个凸透镜与纸之间距离稍微增大,发现光斑变大了,则凸透镜的焦距f L(选填“>”、“<”或“=”;调整以后正确地测得该透镜的焦距为10cm;

(2)实验时,为使像成在光屏中央,应调整蜡烛、光屏的中心在 ,此时应 (选填“点燃”或“不点燃”)蜡烛;

(3)小亮在实验过程中不断移动烛焰位置,观察到如图丙中①至⑤的五种烛焰清晰的像,请按蜡烛到凸透镜距离由远到近所得到的5个像进行排序,正确顺序为 ;

(4)蜡烛燃烧变短,光屏上的像 (选填“向上”或“向下”)移动,需将透镜 调节,使像成在光屏中央;

(5)若按如图丁所示的方式,将透镜中间部分切除,再将剩余部分往中间凑紧,重新组成一个“透镜”进行实验,则在光屏上可以呈现 个像(光屏足够大)。

(6)如图所示,小亮将另一光源AB平行于主光轴平放于凸透镜前,是AB的像。下列关于AB所成像的示意图中,正确的是_______。

A.

B.

C.

D.

(7)小亮又在圆柱形的玻璃瓶里面装满水,把如图2所示的一幅卡通图片放在玻璃瓶的一侧,透过玻璃瓶可以看到那幅卡通图片,如图1所示。如果把卡通图片由靠近玻璃瓶的位置向远处慢慢地移动,通过玻璃瓶在选项中不能看到的像是下图的_______。

A. B. C. D.

27.小勇用如图甲所示的装置,探究物体远离平面镜时,像的大小如何变化。

(1)小勇选取了两个外形相同的蜡烛A和B,将蜡烛A放在薄玻璃板前点燃,小勇应在蜡 (选填“A”或“B”)的一侧观察,同时移动蜡烛B,使它和蜡烛A的像 ;

(2)将蜡烛A远离玻璃板移动,重复上述实验过程,得到了相同的实验结果。得出:物体远离平面镜时,所成像大小 (选填“变大”、“变小”或“不变”);

(3)小勇想继续探究物体远离凸透镜时,光屏上像的大小如何变化,实验室有焦距分别为5cm、10cm、15cm的三个凸透镜。

①他将点燃的蜡烛、凸透镜、光屏调节到图乙所示的位置时,光屏上出现清晰的像,所成的像是 (选填“放大”、“缩小”或“等大”)的烛焰的像,小勇选择的凸透镜焦距是 cm。

②保持凸透镜的位置不变,将蜡烛向左移动一段距离,移动光屏直到光屏上再一次出现清晰的像,对比两次光屏上像的大小得出:物体远离凸透镜时,光屏上所成的像变 (选填“大”或“小”);

(4)小勇将蜡烛继续向左移动,保持凸透镜和光屏的位置不变,在蜡烛和凸透镜之间放置了一个度数合适的眼镜,光屏上也得到了清晰的像,他放置的应该是 (选填“近视眼镜”或“远视眼镜”),该眼镜对光有 (选填“会聚”或“发散”)作用。

(5)小勇选取了一支高度为6cm的发光体,同时选取了2个焦距不同的凸透镜各做了5次实验,每次都在光屏上找到了清晰的像。他把实验结果记录在下面的表格中。请分析表格中的数据及相关条件,回答下列问题:

凸透镜的焦距(cm) 实验序号 物距(cm) 像距(cm) 像的高度(cm) 物体到像的距离(cm)

10 1 40 13.3 2 53.3

2 30 15 3 45

3 20 20 6 40

4 15 30 12 45

5 12 60 30 72

15 6 60 20 2 80

7 40 24 3.6 64

8 30 30 6 60

9 20 60 18 80

10 18 90 45 108

①分析实验序号1、2、3、4、5或6、7、8、9、10中的像距与物距以及成像情况,可得到的初步结论是:同一凸透镜成实像时, 。

②分析实验序号 中的数据及相关条件,可初步得到的结论是:不同凸透镜成实像时,物距相同,凸透镜的焦距越大,像距越大,像也越大。

③分析实验序号3或8的物距和像距的大小关系,可猜想当 时,凸透镜成等大的实像。

④分析表格中最后一列的数据,可得到:当同一凸透镜成实像时,随着物体从较远处慢慢靠近凸透镜的一倍焦距的过程中,物体到像的距离的变化关系是 。

⑤小敏同学通过分析这张表格,认为当凸透镜成实像时,物体与像之间的最短距离一定是当物体处于2倍焦距处时,他的这种看法是 的(选填“正确”或“错误”)。

28.在探究“凸透镜成像规律”的实验中,凸透镜的焦距为。

(1)将蜡烛、凸透镜和光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛后,调整烛焰、凸透镜和光屏三者的中心大致在 ;

(2)蜡烛、凸透镜和光屏在光具座上的位置如图甲所示,观察到光屏上有烛焰清晰的像(像未画出),该像是倒立 的实像;

(3)再将蜡烛从光具座上向刻度线移动时,若要让烛焰在光屏上能再次成清晰的像,光屏应该 (选填“靠近”或“远离”)透镜;

(4)现将蜡烛与光屏间距离调整为,在蜡烛与透镜之间来回移动透镜,光屏上会出现 次清晰的像;

A.0次 B.1次 C.2次 D.3次

(5)请在如图乙虚线框内填上合适的透镜,对该视力缺陷进行矫正。

29.如图,小明同学做“探究凸透镜成像规律“实验。

(1)实验前,他通过调节,使烛焰和光屏的中心位于凸透镜的 上;其目的是为了 ;

(2)图中光屏上恰好成一清晰的像,其性质是倒立 的实像,生活中 (选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”)就是利用这一原理制成;

(3)小明通过查阅资料得知当蜡烛通过凸透镜成清晰实像时,蜡烛到光屏的距离大于或等于凸透镜焦距的四倍。根据以上信息,结合如图中数据信息可知,该实验小组所用凸透镜的焦距可能是 ;

A.7cm

B.9cm

C.12cm

D.15cm

(4)保持透镜和蜡烛的位置不变,在蜡烛和透镜之间加一个近视镜片,观察到光屏上的像变模糊,若使光屏上的像再次清晰,可将光屏向 (选填“左”或“右”)移动。

30. 为了“探究平面镜成像的特点”,准备了玻璃板、两支相同的蜡烛和、光具座、光屏等实验器材。

(1)如图1将一支点燃的蜡烛放置在光具座的甲位置,将玻璃板竖直放置在乙位置,未点燃的蜡烛放置在乙位置右侧。移动蜡烛到丙位置时,发现蜡烛与蜡烛的像完全重合,说明像和物大小 。

(2)将蜡烛换成光屏,不能在光屏上观察到蜡烛的像,说明平面镜所成的是 像。

(3)同学们想利用上述装置“探究凸透镜成像规律”:

只将中乙处器材换成凸透镜,光屏上恰好成一个等大的实像,则此凸透镜的焦距是 ;

把蜡烛移动到光具座上刻度线处,适当向左移动光屏,可在光屏上出现清晰的实像;若继续向左移动蜡烛,光屏和透镜位置不动,为了在光屏上仍得到清晰的像,可在蜡烛和凸透镜之间放置一个 选填“近视”或“远视”眼镜;

完成图2中光线通过凸透镜后的光路图。

答案解析部分

1.B

A.水中的“夕阳”是由于光的反射所形成的虚像,故A错误;

B.人眼看到不透明物体的颜色是物体所反射的光的颜色,人看江面时,江面相当于不透明物体,其呈现出红色是江面反射红光所导致的,故B正确;

C.月亮的光是反射太阳发出的光,月亮本身不会发光,因此月亮不是自然界中的光源,故C错误;

D.露珠特别明亮是因为露珠表面光滑,发生了镜面反射,将大部分光线反射进人眼中,故D错误。

故答案为:B。

折射是一种常见的物理现象,意指光由一种介质斜射入另一种介质引起传播方向改变的现象。反射是指光从一个介质进入另一个介质时,在两个介质的界面处,其传播方向突然改变,而回到其来的介质。

2.A

A.由平面镜成像的特点可知,物像等大,像的大小与物体到平面镜的远近无关;因此,平面镜成像时,物体远离平面镜,所成的虚像大小不变,A符合题意;

B.小孔成的像是由实际光线形成的,可以用光屏接收到,符合实像的特征,不是虚像,B不符合题意;

C.近视眼是由于晶状体的凸度增大,或眼球前后径过长,形成的像就会落在视网膜的前方;近视眼应该佩戴具有发散作用的凹透镜加以矫正(使光线延迟会聚,像成在视网膜上),而不是配戴用凸透镜做成的眼镜,C不符合题意;

D.人脸识别系统和照相机的成像原理一样,人脸应保持在透镜的两倍焦距以外,D不符合题意。

故答案为:A。

(1)平面镜成像特点:像与物大小相等、像到平面镜的距离等于物到平面镜的距离,像与物的连线与平面镜垂直。(2)小孔成像特点:由实际光线形成,可以用光屏承接,成倒立、实像;(3)近视眼形成及矫正:由于晶状体的凸度增大,或眼球前后径过长,形成的像就会落在视网膜的前方,戴凹透镜;(4)人脸识别系统类似于照相机,成像特点:成倒立、缩小的实像。

3.C

4.A

A.电影银幕上的像是凸透镜成的实像,A符合题意;

B.从空气中看到水中的鱼,是发生折射的虚像,B不符合题意;

C.通过水滴看到放大的叶脉,是凸透镜成的虚像,C不符合题意;

D.水中的倒影,是光的反射形成的虚像,D不符合题意;

故答案为:A.

放映电影所成的是实像;放大镜成像、水中物体的像、平面镜成像是虚像。

5.(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6.O;A;4cm;A

透镜的光心指薄透镜的中心,即图中的O点;

让凸透镜正对着太阳光,拿一张白纸在它的另一侧前后移动,直到纸距透镜约 4 cm时,纸上的光斑变得最小、最亮,如图中A点就是透镜的焦点;

焦点到透镜光心的距离称为焦距,故该透镜的焦距约为4cm;

凸透镜对光有会聚作用,焦点A处温度高,在此处放上火柴,可引燃火柴。

光心:薄透镜的中心;

平行于主光轴的光线会会聚于一点,该点为凸透镜的焦点;

焦距:焦点到凸透镜光心的距离。

7.AC;3

A中有两块凸透镜,凸透镜对光线有会聚作用,平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点,通过焦点的光线经凸透镜折射后将平行于主光轴,A可实现;B中为一凹透镜和一凸透镜,左边的凹透镜对光线有发散作用,而图中凹透镜对光线却有会聚的作用,B不能实现;C中有两个凹透镜,凹透镜对光线有发散作用,平行于主光轴的光线经凹透镜折射后,其折射光线的反向延长线过焦点,延长线过另一侧焦点的光线经凹透镜折射后将平行于主光轴,C能实现,即三种设计方案中可以实现的有AC。

一束光从左侧的小孔射入,从右侧小孔射出时光线的方向没有发生改变,如下图所示,根据反射定律,通过三块平面镜的反射即可实现,即平面镜至少要3块。

凸透镜对光有会聚作用,凹透镜对光有发散作用;平面镜可以改变光路。

8.A,C

解:(1)近视眼:如果晶状体的凸度过大大,或眼球前后径过长,形成的物像就会落在视网膜的前方,形成近视眼.戴凹透镜加以矫正.故A正确,B错误; .(2)远视眼:如果眼球晶状体的曲度过小,远处物体反射来的光线通过晶状体折射后形成的物像,就会落在视网膜的后方造成的.戴凸透镜进行矫正.故C正确,D错误.

故选:AC.

解答本题需掌握:近视眼是晶状体会聚能力增强,像成在视网膜的前方,应佩戴凹透镜矫正;

远视眼是晶状体会聚能力减弱,使像成在了视网膜的后面,需要佩戴凸透镜进行矫正.

9.放大;②

此时的物距为17cm,凸透镜焦距为10cm,物距在一倍焦距和两倍的焦距之间,成的像是倒立的放大的实像;投影仪就是利用这一原理制成的。

熟记凸透镜成像规律及其应用,物距小于一倍焦距时成正立放大的虚像,是放大镜的成像原理;物距大于一倍焦距小于两倍焦距时,成倒立放大的实像,是投影仪的成像原理;物距等于二倍焦距时成正立等大的实像;物距大于二倍焦距时,成倒立缩小的实像,是照相机的成像原理。

10.实;远离

图示中,物距大于像距,呈现倒立、缩小的实像。在蜡烛与凸透镜间放置一个近视眼镜(凹透镜),会延后成像,所以应向远离凸透镜方向移动光屏。

故答案为:实;远离。

透镜成像规律:物体距透镜小于一倍焦距,呈正立放大的虚像,应用为放大镜;

物距大于一倍焦距小于二倍焦距,呈倒立立放大的实像,应用为投影仪;

物体大于二倍焦距,呈现倒立缩小实像,应用为照相机,人眼睛。

近视眼对光线汇聚作用较强,需要凹透镜(对光线具有发散作用)进行矫正。

11.倒立;乙;凹

人眼相当于照相机,晶状体相当于凸透镜,凸透镜成倒立、缩小的实像。

近视眼是晶状体的曲度变大,会聚能力(即折光能力)增强,像呈在视网膜的前方,所以图乙是近视眼的光路示意图,应使用凹透镜来矫正。

故答案为:倒立;乙;凹。

人眼相当于照相机,晶状体相当于凸透镜,凸透镜成倒立、缩小的实像。

近视眼是因为晶状体太厚或眼球过长,远处物体的像成在视网膜的前方,凹透镜对光线有发散作用,使原来会聚成像的光线延迟会聚到视网膜上。

12.乙;丙

近视眼形成的原因是晶状体变厚,折光能力过强,在视网膜前成清晰像,达到视网膜时只是模糊的光斑,故乙图是近视眼形成的光路示意图。因近视眼折光能力过强,为了使清晰是像成在视网膜上,需要佩戴发散透镜,即需要佩戴凹透镜,丙发散光线,为凹透镜,丁是会聚光线,是凸透镜,故矫正近视眼需要佩戴丙图(凹透镜)透镜制成的眼镜进行矫正。

近视眼成像在视网膜前,利用凹透镜矫正;凹透镜对光由发散作用。

13.A

显微镜的物镜是一个凸透镜,其焦距小于目镜的焦距。当物体位于物镜的1倍焦距与2倍焦距之间时,通过物镜会形成倒立、放大的实像。和投影仪原理相同

显微镜的目镜也是一个凸透镜,目镜看到的像是正立的。通过目镜观察到的像是放大的虚像。目镜成像和放大镜原理相同。故A符合题意

故选择A

显微镜成像的原理是显微镜物镜成倒立放大的实像,目镜成正立放大的虚像

14.D

A.根据题意可知,甲乙都为凸透镜,凸透镜对光线有会聚作用,故A错误;

BC.靠近眼睛的镜片甲是目镜,成的是正立放大的虚像,相当于放大镜,故B、C错误;

D.乙透镜的直径比我们眼睛的瞳孔大得多,这样可以会聚更多的光,使得所成的像更加明亮,故D正确。

故选D。

A.凸透镜对光学有会聚作用,凹透镜对光学有发散作用;

BC.根据望远镜的物镜和目镜的作用判断;

D.会聚的光线越多,则成像越清晰。

15.D

A.放入水中的铅笔好像在水面处“折断”了,是由于光从水中斜射向空气中时,在水面处发生折射形成的,故A错误;

B.鱼缸相当于一个凸透镜,通过鱼缸看到的是鱼的正立、放大的虚像,是由光的折射形成的,故B错误;

C.阳光下的树荫,因是由光的直线传播形成的,故C错误;

D.平静的水面相当于平面镜,水中的倒影,属于平面镜成像,是由光的反射形成的,故D正确。

故选D。

光在同种均匀介质中沿直线传播;

光的反射: 光在传播到不同介质表面时,被反射回原来介质中的现象,如水面出现岸上物体的倒影、平面镜成像、玻璃等光滑物体反光都是光的反射形成的;

光的折射:光从一种介质斜射入另一种介质时,光的传播方向会发生偏折,这种现象叫光的折射,如水池底变浅、水中筷子弯折、海市蜃楼等都是光的折射形成的。

16.B

当烛焰到凸透镜跟距离一定时,物距一定,透镜甲成放大、倒立、实像,则,则:,

透镜乙成缩小、倒立、实像,则物体在二倍焦距外,则:,则,

透镜丙成放大、正立、虚像,物体在一倍焦距内,则,根据物距和焦距关系,判断:,故B符合题意,ACD不符合题意。

故选B。

根据凸透镜成像特点,判断物距和像距关系,并比较焦距的大小关系。

17.倒立;凸透;一正一倒

水球中间厚,边缘薄,相当于一个凸透镜,王亚平处在此凸透镜2倍焦距以外,成倒立、缩小的实像。向水球里注射一个气泡,相当于两个凹透镜,凹透镜成正立、缩小的虚像,水球里形成一正一倒的两个人像。

综上 第1空、 倒立;第2空、凸透; 第3空、一正一倒。

1、透镜成像规律:凸透镜对光线有汇聚作用,平行光入射凸透镜会聚焦在焦点,经过光心的光线不发生偏折。

凹透镜成像的特点发散光线,平行光入射凸透镜会发散,入射光线的延长线经过交点,反射光线平行射出,经过光心的光线不发生偏折。

2、透镜成像规律:物体距透镜小于一倍焦距,呈正立放大的虚像;物体大于一倍焦距小于二倍焦距,呈倒立立放大的实像;物体大于二倍焦距,呈现倒立缩小实像,物近像远像变大。凸透镜成实像时,物距越大,像距越小,像越小;物距越小,像距越大,像越大。

18.同一高度;上;10.0;左;缩小;变暗;成像不稳定

19.(1)较暗

(2)光屏的正中央

(3)缩小

(4)右;变大

(5)正立;形状不变、亮度减弱

20.高度;光屏中央;亮点;10;2;左

21.40

22.实;不变;远离透镜

23.C

24.光的直线传播;20;能;右;放大;凸;远视

25.(1)漫;反射时光路是可逆的

(2)便于确定像的位置,比较物与像的大小关系;蜡烛未与桌面垂直(或玻璃板向点燃的蜡烛方向倾斜)

(3)15;向左移动光屏直至得到清晰的像

26.(1)<

(2)同一高度;点燃

(3)①②④⑤③

(4)向上;下

(5)2

(6)D

(7)A;C

27.(1)A;完全重合

(2)不变

(3)缩小;10;小

(4)近视眼镜;发散

(5)物距越小,像距越大,像也越大;1与7或2与8或3与9;物距等于像距;先变小后变大;正确

(1)在探究平面镜成像特点的实验中,反射光线和蜡烛A在同一侧,因此应该在A侧观察,直到蜡烛B和A的像重合,就能确定像的位置;

(2)根据平面镜成像的特点知道,物体远离平面镜时所成的像的大小不变。

(3)①根据图乙可知,此时物距大于像距,此时所成的像是倒立缩小的实像;

根据凸透镜的成像规律可知,物距和像距分别,;

解得:;

所以小勇选择的凸透镜焦距是10cm。

②将蜡烛向左移动一段距离,此时物距变大,根据“物远像近像变小”的规律知道,那么光屏上所成的像变小,像距变小。

(4)小勇将蜡烛继续向左移动,保持凸透镜和光屏的位置不变,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小知道,此时像成在光屏的前方;为了在光屏上得到了清晰的像,他放置的应该是近视眼镜,近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线具有发散作用,会将光线推迟会聚成像。

(5)①由实验序号1、2、3、4与5(或6、7、8、9、10)中数据的变化关系及相关条件可以得出初步结论是:同一物体经同一凸透镜成实像时,物距越大,像距越小,像越小。

②比较实验序号1与6,(或2与8,或3与9)中数据及相关条件,可知同一个物体,经过不同焦距的透镜,在光屏上成实像时,当物距相同时,透镜的焦距越大,所成的像越大,由此可以得出初步结论是:同一物体经不同的凸透镜成实像时,物距相同,焦距越大,像距越大,成的像越大。

③由实验序号3或8的物距和像距知道,物距等于像距,此时像的大小相同,所以,由此猜想当物距等于像距时,凸透镜成等大的实像。

④分析表格中最后一列的数据知道,当同一凸透镜成实像时,随着物体从较远处慢慢靠近凸透镜的一倍焦距的过程中,由第四列数据知道,物体到像的距离的变化关系是先变小后变大。

⑤由实验序号3或8的物距和像距知道,物距等于像距,是焦距的2倍,由最后一列的数据知道,此时物体与像之间的最短距离是凸透镜成实像时最小的,故小敏同学的看法正确。

(1)平面镜成的像由光的反射形成,只有反射光线射入眼睛,我们才能看到像;

(2)根据平面镜成像“物像等大”分析;

(3)①比较像距和物距大小,从而确定成像特点。根据凸透镜成像规律列出不等式计算焦距的范围即可;

②根据凸透镜“物近像远大,物远像近小”的规律分析。

(4)根据描述确定像距变化,然后确定需要光线会聚还是发散即可;

(5)①根据表格数据分析得出结论;

②根据控制变量法的要求选择对照实验;

③根据序号3和8中物距和像距的关系分析;

④根据表格数据分析物体到像的距离的变化规律;

⑤根据表格数据分析判断。

(1)[1][2]在探究平面镜成像特点的实验中,应该在玻璃板前面透过玻璃板来观察蜡烛的像,即在蜡烛A的一侧观察;同时移动蜡烛B,使其与A的像完全重合。

(2)根据平面镜成像的特点知道,物体远离平面镜时所成的像是正立的,像的大小不变。

(3)①[1][2]根据图乙中物距和像距知道,物距大于像距,此时所成的像是倒立缩小的实像。此时,物距和像距分别

由此可知焦距

所以,小勇选择的凸透镜焦距是10cm。

②[3]保持凸透镜的位置不变,将蜡烛向左移动一段距离,根据“物远像近像变小”的规律知道,物体远离凸透镜时,光屏上所成的像变小,像距变小。

(4)[1][2]小勇将蜡烛继续向左移动,保持凸透镜和光屏的位置不变,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小知道,此时像成在光屏的前方;为了在光屏上得到了清晰的像,他放置的应该是近视眼镜,近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线具有发散作用,会将光线推迟会聚成像。

(5)[1]由实验序号1、2、3、4与5(或6、7、8、9、10)中数据的变化关系及相关条件,可知当同一物体经过同一透镜成实像时,物距越大,像距就越小,同时所成的像就越小,故可以得出初步结论是:同一物体经同一凸透镜成实像时,物距越大,像距越小,像越小。

[2]比较实验序号1与6,(或2与8,或3与9)中数据及相关条件,可知同一个物体,经过不同焦距的透镜,在光屏上成实像时,当物距相同时,透镜的焦距越大,所成的像越大,由此可以得出初步结论是:同一物体经不同的凸透镜成实像时,物距相同,焦距越大,像距越大,成的像越大。

[3]由实验序号3或8的物距和像距知道,物距等于像距,此时像的大小相同,所以,由此猜想当物距等于像距时,凸透镜成等大的实像。

[4]分析表格中最后一列的数据知道,当同一凸透镜成实像时,随着物体从较远处慢慢靠近凸透镜的一倍焦距的过程中,由第四列数据知道,物体到像的距离的变化关系是先变小后变大。

[5]由实验序号3或8的物距和像距知道,物距等于像距,是焦距的2倍,由最后一列的数据知道,此时物体与像之间的最短距离是凸透镜成实像时最小的,故小敏同学的看法正确。

28.同一高度;放大;靠近;A;

29.主光轴;使像成在光屏的中央;放大;投影仪;B;右

30.(1)相等

(2)虚

(3)15.0;近视

(1)根据“蜡烛B与蜡烛A的像完全重合”可知,像和物的大小相等;

(2)将蜡烛B换成光屏,不能在光屏上观察到蜡烛A的像,说明平面镜所成的是虚像。

(3)①只将(2)中乙处器材换成凸透镜,光屏上恰好成一个等大的实像,此时u=v=2f=30cm,解得:f=15cm;

②向左移动蜡烛A,即物距增大,根据“物远像近小”可知,此时像距减小。要使像回到光屏上,必须增大像距,即使光线发散,那么应该放入凹透镜,即放入近视眼镜。

(1)根据平面镜成像“物像等大”的规律解答;

(2)实像可以成在光屏上,虚像不能成在光屏上;

(3)①当凸透镜成等大的实像时,u=v=2f;

②根据“物近像远大,物远像近小”的规律分析像距的变化,进而确定光线会聚还是发散,最终确定放入镜片的种类。

同课章节目录