2025年统编版高中语文必修下册16.2《六国论》课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025年统编版高中语文必修下册16.2《六国论》课件(共42张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

东周战国时期六国为什么被灭

汉代贾谊说因为“仁义不施”!

唐代杜牧说因为“不爱其民”!

北宋苏洵提出了一个新的角度。

他认为六国败亡的关键是“弊在赂秦”!

他为什么这么说 他说的有道理吗 让我们一起走进这篇文章。

六国论

宋 · 苏洵

六 国:除秦国以外的六个国家

“论”是古代常用的一种散文文体,以论 证为主,要求善于析理, 一般有两种,即 政论文和史论文。 政论文主要用于发表作 者对于时政的见解和主张; 史论文主要通 过评论历史,总结历史教训为当时统治者 提供治国借鉴。

“六国论”在这里是一个省略式倒装句, 实际应是“六国破灭之论”文章旨在分析 六国失败的原因。

题解

1.

2.

论

3.

战 国

羌

焘

都 江 堰

○ 蜀

成 都

0-

燕

警

北

邯郸

魏

天 梁

开 封

新 郑

韩

河

阳

秦

百 江

长

濮

米

势

匈

咸

水

奴

盛

河

东

胡

燕

形

渭

重 庆号

1 1 0 2 2 0 千

楚

郢

江 陵 西 北

长平

高 平 西 北

周

渤

海

淄

东 北

东

海

的 心

容

南 阳

洛 阳 东O 郑

京

0

n 长

临 演 搏

弓 5

城

江

水

水

黄

苏洵(1009~1066),字明允,号老泉,

四川眉山人,北宋著名散文家,据说27岁才

发愤读书,经过十多年的闭门苦读,学业大进。 宋仁宗嘉祐元年(1056)带领儿子苏轼、苏辙

到京城,以所著文章22篇:《几策》2篇,《权

书》10篇,《衡论》10篇,谒见翰林学士欧阳 修。欧阳修很赏识这些文章,认为可以与贾谊、 刘向相媲美,于是向朝廷推荐。 一时公卿士大 夫争相传诵,文名因而大振。

了解作者

上

苏洵精于古文写作,尤长于策论,主张

"言必中当世之过"。为文见解精辟,论点鲜

明,论据有力,语言锋利,明快酣畅,雄奇遒

劲,很有战国纵横家的风度。 后人因其子苏轼、

苏辙都以文学闻名,故称他为"老苏" ,将他

三人合称"三苏" ,均列入"唐宋八大家"。

著有《嘉祐集》 ,本文选自《嘉祐集 ·权书》。 《权书》都是评论政治和历史的,本文是其中 的第8篇。

了解作者

上

>北宋建国后的一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队

大小六十余战,负多胜少。

>苏洵生活的年代,契丹大举攻宋,直逼黄河北岸的澶 州城下,威胁宋都,宰相寇准力主抗辽,宋打了胜仗, 但北宋最高统治者面对有利的形势却屈辱求和,与之订 立“澶渊之盟”。

>北宋每年要向契丹纳银二十万两,绢三十万匹;向西 夏纳银十万两,绢十万匹,茶三万斤。

> 这样贿赂的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了 人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。 >所以,苏洵写了《六国论》,以“六国破灭之道”来

进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿蹈覆辙。正所 谓“前事不忘,后事之师”。

写作背景

字词正音

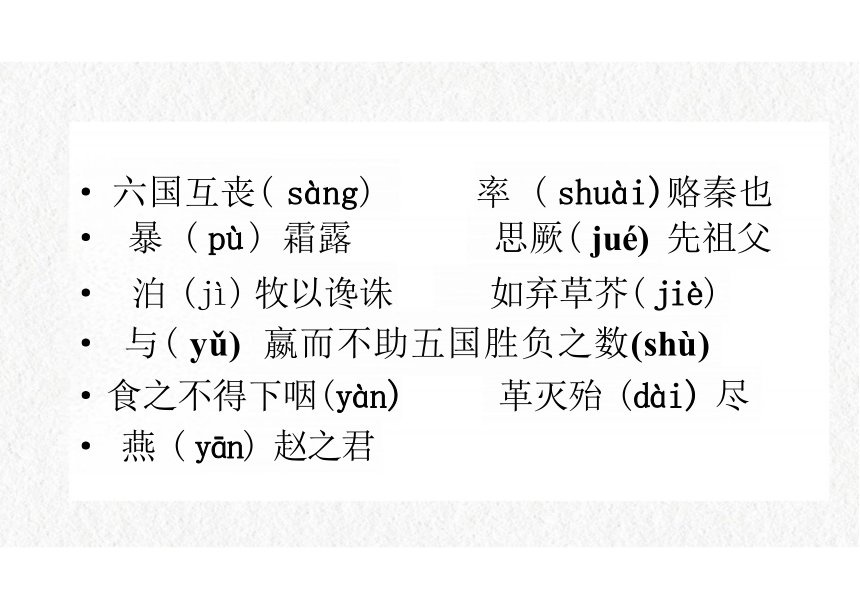

· 六国互丧( sàng) 率 ( shuài)赂秦也

· 暴 ( pù ) 霜露 思厥( jué) 先祖父

· 泊 (jì) 牧以谗诛 如弃草芥( jiè)

· 与( yǔ) 嬴而不助五国胜负之数(shù)

· 食之不得下咽(yàn) 革灭殆 (dài) 尽

· 燕 ( yān) 赵之君

■ 文本研读

第一段

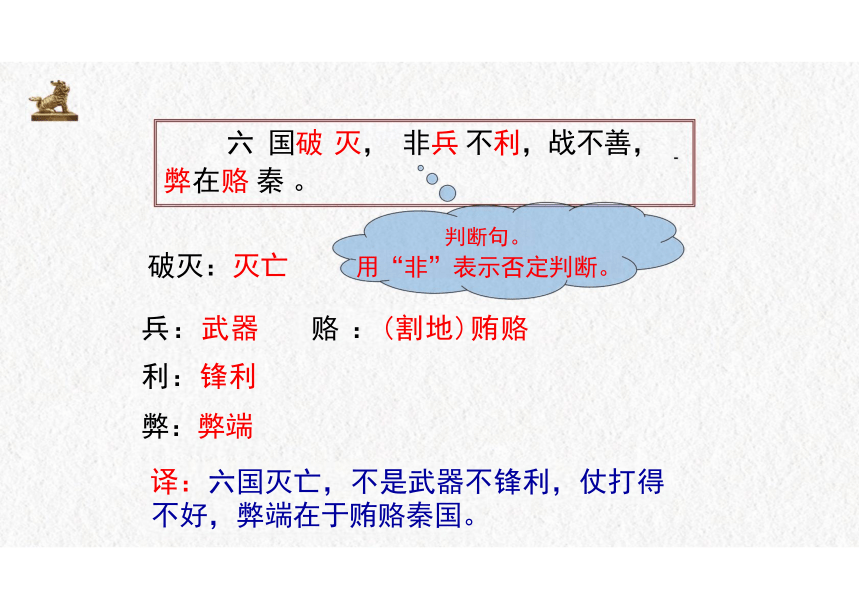

六 国破 灭, 非兵 不利,战不善,

弊在赂 秦 。

判断句。

破灭:灭亡 用“非”表示否定判断。

兵:武器 赂 :(割地)贿赂

利:锋利

弊:弊端

译:六国灭亡,不是武器不锋利,仗打得 不好,弊端在于贿赂秦国。

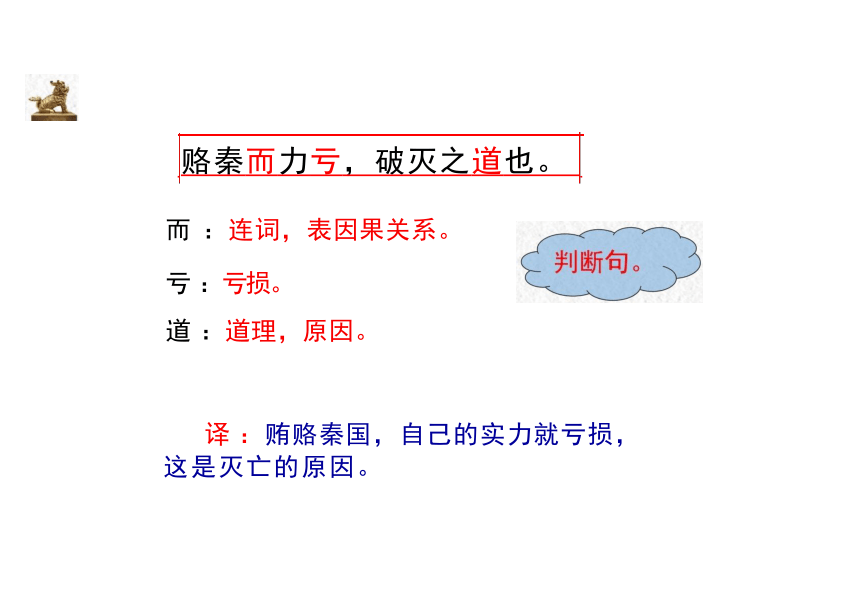

而 :连词,表因果关系。

亏 :亏损。

道 :道理,原因。

译 :贿赂秦国,自己的实力就亏损, 这是灭亡的原因。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或:不定代词, 有人。

互丧: 彼此相继灭亡。 互 ,由此及彼。 率 :全都, 一概。

耶 :吗 。

译:有人说:六国相继灭亡,都是因为贿

赂秦国吗

或曰:六国互丧,率赂秦耶

完:形容词作动词, 保全。

译文: 回答说:不贿赂秦国的国家因为贿 赂秦国的国家而灭亡。因为(不贿赂秦国的国 家)失去了其他国家强有力的援助,就不能单 独保全。所以说弊病在于贿赂秦国啊。

曰:不赂者以赂 者丧。盖失强援,

不能独完。故曰弊在赂秦也。

以 :因为。 丧 :灭亡。

盖 :承接上文,表示原因。

判断句。

“ 也”表示判断。

文本解析

本段哪句话概括了六国破灭的原因 是从哪两个方

面加以论述的 整段在文中的作用是什么

提出中心论点和分论点,总领全文。作者开门见山、 直截了当地提出中心论点,在结构上具有引领下文、统摄 全篇的作用。

赂秦而力亏,破灭之道也。 分论点一

不赂者以赂者丧 分论点二

六国破灭

弊在赂秦

中心论点

①赂秦而力亏

②不赂者以赂者丧

总 总

第一段四句的关系怎样

故曰:弊 在赂秦也

六国破灭 弊在赂秦

■ 文本研读

第二段

译文:秦国凭借攻战获取土地之外,(还受到 诸侯的贿赂),小的就获得邑镇,大的就获得 城 池 。

以 :凭借 。

攻 :攻战。

取 :取得。

则 :就 。

获 :获得。

邑 :小城镇。

城 :大城池。

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所 得,与战胜而得 者 ,其实百倍;

较 :比较。

之:主谓之间,取消句子的独立性。(所字结构)

而:连词,表因果关系。

其实:它实际数量。“其”代秦之所得。

译文:把秦国受贿赂所得到的土地,与战胜而得到 的土地比较,它的实际数量多到百倍。

译文:把六国贿赂秦国所丧失的土地,与战败

而丧失的土地比较,它的实际数量也多到百倍 。那么,秦国最想望的,六国诸侯最担心的,

本来就不在于战争了。

诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则

秦之所大欲 ,诸侯之所大患, 固 不在战矣。

所亡:所丢失的土地。

所:所……的+名词

其实:它实际数量。 “其”代诸侯之所亡

则:那么

欲:想要。

患:担心的。

固 :本来。

思:回想。

厥:相当于“其”他们的

先:对去世的尊长的敬称。 祖父:祖辈和父辈。

暴霜露:曝(于)霜露, 译为,冒着霜露。

译文:回想他们死去的祖辈父辈,冒着霜露,披荆斩 棘,才有了一点土地。子孙对待土地却不很爱惜,拿来 把它送给别人,好像丢弃小草一样。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘, 以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜, 举以予人,如弃草芥。

以:相当于“而”,才

视:看待。

举:拿。

以:把

芥:小草。

今日割五城,明日割十城, 然 后得 一 夕安 寝。起视

四 境 ,而 秦兵又至矣。

割:割让。

然后:这样以后。

安:安稳。

寝:休息,睡觉。

而:可是,连词,表转折关系。

译文: 今天割让五座城,明天割让十座城 ,这样以后才能得到一夜的安睡; (第二天) 起来一看四周边境,秦国的军队又到了。

然则:既然这样,那么。 弥、愈:更加。

厌:通“餍”,满足。 判:确定,断定。 奉:献,送。

译文:既然如此,那么诸侯的土地有限,残

暴的秦国的欲望没有满足,诸侯送给秦国土地越 多,秦国侵略诸侯就越急迫。所以,不用作战, 谁强谁弱谁胜谁负已经确定了。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之

愈急。故不战而强弱胜负已判矣。

至于:由上文引出下文结果,以致,以至于

颠 覆:灭亡。 以: 用 。

固:本来。 事:侍奉。

宜:应当,应该。 得:得当,适宜

译文:以至于灭亡的结局,道理本来应当这 样。古人说:"用土地侍奉秦国,就好像抱着 柴去救火,柴不烧完,火不会熄灭。”这话对

至于颠覆,理固宜然。古人云:“ 以地事秦,犹抱薪救

火,薪不尽,火不灭。”此言得之 。

文本解析

第2段内容印证了第一 自然段中哪句话 用了哪些论 证方法

赂秦而力亏,破灭之道也。

对比论证 道理论证 比喻论证 引用论证

文本解析

本段对比论证、比喻论证、 引用论证体现在什么地方

数量上

对比论证

程度上

对比论证

比喻论证 } 引用论证

战胜而得

战败而亡

创业之艰

地有限

奉繁

薪不尽

受贿所得

贿赂所亡

割地之易

欲无厌

侵急

火不灭

对比

文本解析

本段对比论证、比喻论证、 引用论证体现在什么地方

数量上

对比论证

程度上

对比论证

比喻论证 } 引用论证

战胜而得

战败而亡

创业之艰

地有限

奉繁

薪不尽

受贿所得

贿赂所亡

割地之易

欲无厌

侵急

火不灭

对比

■ 文本研读

第三段

齐人未尝赂秦, 终继五 国迁 灭,何哉 与 嬴而不

助五国也。

终:最后。 继:随着、跟随

迁灭:灭亡。 迁:改变。

……也:判断句 与:亲附、亲近。

译:齐国不曾贿赂秦国,最后也随 着五国灭亡,为什么呢 这是因为齐国 亲附秦国而不帮助五国。

五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有 远略,能守其土,义不赂秦。

既: 已 经 。 始:开始,起初。

免: 幸 免 。 义:坚持正义。名词作

动词 。

译:五国已经灭亡,齐国也不能幸免 了。燕国与赵国的君主,起初有远大的 谋略,能够守住他们的国土,坚持正义 而不贿赂秦国。

2025-4-11 30

译:所以燕国虽然是个小国却后灭亡,这 就是用武力对抗的结果。等到燕太子丹用派遣 荆轲刺杀秦王作为对付秦国的策略,才招致了

祸 患 。 31

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至

丹以 荆 卿为计 ,始 速祸焉。

效 :效果,结果。

为:作为

速:招致。

斯:这。

以:用

始:才。

赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵 者再,李牧连却之。

于:跟、与。 再 :两次。

而:连词,表并列关系。

却:使… .. …退却,译为击退,使动用法。

赵尝五战于秦---状语后置句, “赵尝于秦五战”

译:赵国曾经与秦国交战五次,败了两次, 胜了三次。后来秦国两次攻打赵国,李牧连 续击退了它。

2025-4-11 32

泊....诛:被动句。

译:等到李牧因为受诬陷而被杀害, 赵国都城邯郸变成秦国的一个郡。可惜 赵国用武力抵抗却不能坚持到底。

2025-4-11 33

泊牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终 也。

谗 :小人的坏话。

而:却,连词,表

转折关系。

泊 :等到。

以:因为。

为:成为。

向 使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客

不行,良将犹在 ,

向使: 以前假如。 犹 :还 。

附 :亲附,依附。

译:当初假使韩、魏、楚三国各自爱

惜他们的国土,齐人不亲附秦国,燕 国的刺客不去刺秦王,赵国的良将还 活着 ,

2025-4-11 34

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹

有 可 以不 赂 而 胜 之 之 势 。

夫 :句首发语词。 而 :却 。

势 :势力,力量。 犹 :还 。

于 :比 。 可以: 可以凭借。

译:六国与秦国都是诸侯,他们的势力比秦国弱, 却还有可以凭借不贿赂秦国而战胜它的优势。

苟 以天下之大,而从六国破亡之故 事,是

又在六国下矣。

译 :如果凭借偌大的天下,却追随六国灭亡的 前例,这就又在六国之下了。

苟 :如果。

以 :凭借。

从 :追 随 。

故事: 旧例。

是 :这 。

借古 讽今

(六国破亡) (在六国下)

结论:勿从六国破亡之故事

借古讽今,讽谏北宋王朝

要以古为鉴,不要对契丹和西 夏屈辱求和。

文本解析

第5段:得出了什么结论

数量上

程度上

道理上

(并 列)

齐亡之事实

燕亡之教训

赵亡之悲剧

第四段

为国者无使为积威之所劫

第五段

毋从六国破亡之故事

不赂

者 以

赂者

丧

(第三段)

分总

(递进)

弊在赂秦

赂秦 力亏

文章结构

(第二段)

讽今

过渡

引古

总分

第 一 段

本文以借古讽今的手法,运用对

比论证、比喻论证的方法,充分论 证了六国破亡的原因,劝谏北宋统 治者吸取历史教训,以六国为借鉴, 对辽、西夏的侵犯奋起反抗。苏洵 《六国论》行文纵横恣肆,气势逼 人,论断斩钉截铁,巧妙地使用了 多种论证方法,语言朴素简劲,富 有表现力。

明晰主旨

评论的内容

引述史料,带有夸张,评论国家灭亡的

原 因 。

写作的目的

写作目的相同,都是为了借古喻今,

对作者所处朝代对帝王进行规劝。

比较阅读

《六国论》《阿房宫赋》

相同点

《六国论》是史论,是篇议论文;

《阿房宫赋》是文赋。

《六国论》讽喻对契丹、西夏不当的供奉; 《阿房宫赋》讽喻统治者的骄奢淫逸。

《阿房宫赋》是在大量叙述史实的基础 上进行分析,最后得出结论。《六国论》 直接提出观点,用史实作论据论证论点。

比较阅读

《六国论》《阿房宫赋》

不同点

文章立意

结构

文体

谢谢观看

东周战国时期六国为什么被灭

汉代贾谊说因为“仁义不施”!

唐代杜牧说因为“不爱其民”!

北宋苏洵提出了一个新的角度。

他认为六国败亡的关键是“弊在赂秦”!

他为什么这么说 他说的有道理吗 让我们一起走进这篇文章。

六国论

宋 · 苏洵

六 国:除秦国以外的六个国家

“论”是古代常用的一种散文文体,以论 证为主,要求善于析理, 一般有两种,即 政论文和史论文。 政论文主要用于发表作 者对于时政的见解和主张; 史论文主要通 过评论历史,总结历史教训为当时统治者 提供治国借鉴。

“六国论”在这里是一个省略式倒装句, 实际应是“六国破灭之论”文章旨在分析 六国失败的原因。

题解

1.

2.

论

3.

战 国

羌

焘

都 江 堰

○ 蜀

成 都

0-

燕

警

北

邯郸

魏

天 梁

开 封

新 郑

韩

河

阳

秦

百 江

长

濮

米

势

匈

咸

水

奴

盛

河

东

胡

燕

形

渭

重 庆号

1 1 0 2 2 0 千

楚

郢

江 陵 西 北

长平

高 平 西 北

周

渤

海

淄

东 北

东

海

的 心

容

南 阳

洛 阳 东O 郑

京

0

n 长

临 演 搏

弓 5

城

江

水

水

黄

苏洵(1009~1066),字明允,号老泉,

四川眉山人,北宋著名散文家,据说27岁才

发愤读书,经过十多年的闭门苦读,学业大进。 宋仁宗嘉祐元年(1056)带领儿子苏轼、苏辙

到京城,以所著文章22篇:《几策》2篇,《权

书》10篇,《衡论》10篇,谒见翰林学士欧阳 修。欧阳修很赏识这些文章,认为可以与贾谊、 刘向相媲美,于是向朝廷推荐。 一时公卿士大 夫争相传诵,文名因而大振。

了解作者

上

苏洵精于古文写作,尤长于策论,主张

"言必中当世之过"。为文见解精辟,论点鲜

明,论据有力,语言锋利,明快酣畅,雄奇遒

劲,很有战国纵横家的风度。 后人因其子苏轼、

苏辙都以文学闻名,故称他为"老苏" ,将他

三人合称"三苏" ,均列入"唐宋八大家"。

著有《嘉祐集》 ,本文选自《嘉祐集 ·权书》。 《权书》都是评论政治和历史的,本文是其中 的第8篇。

了解作者

上

>北宋建国后的一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队

大小六十余战,负多胜少。

>苏洵生活的年代,契丹大举攻宋,直逼黄河北岸的澶 州城下,威胁宋都,宰相寇准力主抗辽,宋打了胜仗, 但北宋最高统治者面对有利的形势却屈辱求和,与之订 立“澶渊之盟”。

>北宋每年要向契丹纳银二十万两,绢三十万匹;向西 夏纳银十万两,绢十万匹,茶三万斤。

> 这样贿赂的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了 人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。 >所以,苏洵写了《六国论》,以“六国破灭之道”来

进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿蹈覆辙。正所 谓“前事不忘,后事之师”。

写作背景

字词正音

· 六国互丧( sàng) 率 ( shuài)赂秦也

· 暴 ( pù ) 霜露 思厥( jué) 先祖父

· 泊 (jì) 牧以谗诛 如弃草芥( jiè)

· 与( yǔ) 嬴而不助五国胜负之数(shù)

· 食之不得下咽(yàn) 革灭殆 (dài) 尽

· 燕 ( yān) 赵之君

■ 文本研读

第一段

六 国破 灭, 非兵 不利,战不善,

弊在赂 秦 。

判断句。

破灭:灭亡 用“非”表示否定判断。

兵:武器 赂 :(割地)贿赂

利:锋利

弊:弊端

译:六国灭亡,不是武器不锋利,仗打得 不好,弊端在于贿赂秦国。

而 :连词,表因果关系。

亏 :亏损。

道 :道理,原因。

译 :贿赂秦国,自己的实力就亏损, 这是灭亡的原因。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或:不定代词, 有人。

互丧: 彼此相继灭亡。 互 ,由此及彼。 率 :全都, 一概。

耶 :吗 。

译:有人说:六国相继灭亡,都是因为贿

赂秦国吗

或曰:六国互丧,率赂秦耶

完:形容词作动词, 保全。

译文: 回答说:不贿赂秦国的国家因为贿 赂秦国的国家而灭亡。因为(不贿赂秦国的国 家)失去了其他国家强有力的援助,就不能单 独保全。所以说弊病在于贿赂秦国啊。

曰:不赂者以赂 者丧。盖失强援,

不能独完。故曰弊在赂秦也。

以 :因为。 丧 :灭亡。

盖 :承接上文,表示原因。

判断句。

“ 也”表示判断。

文本解析

本段哪句话概括了六国破灭的原因 是从哪两个方

面加以论述的 整段在文中的作用是什么

提出中心论点和分论点,总领全文。作者开门见山、 直截了当地提出中心论点,在结构上具有引领下文、统摄 全篇的作用。

赂秦而力亏,破灭之道也。 分论点一

不赂者以赂者丧 分论点二

六国破灭

弊在赂秦

中心论点

①赂秦而力亏

②不赂者以赂者丧

总 总

第一段四句的关系怎样

故曰:弊 在赂秦也

六国破灭 弊在赂秦

■ 文本研读

第二段

译文:秦国凭借攻战获取土地之外,(还受到 诸侯的贿赂),小的就获得邑镇,大的就获得 城 池 。

以 :凭借 。

攻 :攻战。

取 :取得。

则 :就 。

获 :获得。

邑 :小城镇。

城 :大城池。

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所 得,与战胜而得 者 ,其实百倍;

较 :比较。

之:主谓之间,取消句子的独立性。(所字结构)

而:连词,表因果关系。

其实:它实际数量。“其”代秦之所得。

译文:把秦国受贿赂所得到的土地,与战胜而得到 的土地比较,它的实际数量多到百倍。

译文:把六国贿赂秦国所丧失的土地,与战败

而丧失的土地比较,它的实际数量也多到百倍 。那么,秦国最想望的,六国诸侯最担心的,

本来就不在于战争了。

诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则

秦之所大欲 ,诸侯之所大患, 固 不在战矣。

所亡:所丢失的土地。

所:所……的+名词

其实:它实际数量。 “其”代诸侯之所亡

则:那么

欲:想要。

患:担心的。

固 :本来。

思:回想。

厥:相当于“其”他们的

先:对去世的尊长的敬称。 祖父:祖辈和父辈。

暴霜露:曝(于)霜露, 译为,冒着霜露。

译文:回想他们死去的祖辈父辈,冒着霜露,披荆斩 棘,才有了一点土地。子孙对待土地却不很爱惜,拿来 把它送给别人,好像丢弃小草一样。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘, 以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜, 举以予人,如弃草芥。

以:相当于“而”,才

视:看待。

举:拿。

以:把

芥:小草。

今日割五城,明日割十城, 然 后得 一 夕安 寝。起视

四 境 ,而 秦兵又至矣。

割:割让。

然后:这样以后。

安:安稳。

寝:休息,睡觉。

而:可是,连词,表转折关系。

译文: 今天割让五座城,明天割让十座城 ,这样以后才能得到一夜的安睡; (第二天) 起来一看四周边境,秦国的军队又到了。

然则:既然这样,那么。 弥、愈:更加。

厌:通“餍”,满足。 判:确定,断定。 奉:献,送。

译文:既然如此,那么诸侯的土地有限,残

暴的秦国的欲望没有满足,诸侯送给秦国土地越 多,秦国侵略诸侯就越急迫。所以,不用作战, 谁强谁弱谁胜谁负已经确定了。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之

愈急。故不战而强弱胜负已判矣。

至于:由上文引出下文结果,以致,以至于

颠 覆:灭亡。 以: 用 。

固:本来。 事:侍奉。

宜:应当,应该。 得:得当,适宜

译文:以至于灭亡的结局,道理本来应当这 样。古人说:"用土地侍奉秦国,就好像抱着 柴去救火,柴不烧完,火不会熄灭。”这话对

至于颠覆,理固宜然。古人云:“ 以地事秦,犹抱薪救

火,薪不尽,火不灭。”此言得之 。

文本解析

第2段内容印证了第一 自然段中哪句话 用了哪些论 证方法

赂秦而力亏,破灭之道也。

对比论证 道理论证 比喻论证 引用论证

文本解析

本段对比论证、比喻论证、 引用论证体现在什么地方

数量上

对比论证

程度上

对比论证

比喻论证 } 引用论证

战胜而得

战败而亡

创业之艰

地有限

奉繁

薪不尽

受贿所得

贿赂所亡

割地之易

欲无厌

侵急

火不灭

对比

文本解析

本段对比论证、比喻论证、 引用论证体现在什么地方

数量上

对比论证

程度上

对比论证

比喻论证 } 引用论证

战胜而得

战败而亡

创业之艰

地有限

奉繁

薪不尽

受贿所得

贿赂所亡

割地之易

欲无厌

侵急

火不灭

对比

■ 文本研读

第三段

齐人未尝赂秦, 终继五 国迁 灭,何哉 与 嬴而不

助五国也。

终:最后。 继:随着、跟随

迁灭:灭亡。 迁:改变。

……也:判断句 与:亲附、亲近。

译:齐国不曾贿赂秦国,最后也随 着五国灭亡,为什么呢 这是因为齐国 亲附秦国而不帮助五国。

五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有 远略,能守其土,义不赂秦。

既: 已 经 。 始:开始,起初。

免: 幸 免 。 义:坚持正义。名词作

动词 。

译:五国已经灭亡,齐国也不能幸免 了。燕国与赵国的君主,起初有远大的 谋略,能够守住他们的国土,坚持正义 而不贿赂秦国。

2025-4-11 30

译:所以燕国虽然是个小国却后灭亡,这 就是用武力对抗的结果。等到燕太子丹用派遣 荆轲刺杀秦王作为对付秦国的策略,才招致了

祸 患 。 31

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至

丹以 荆 卿为计 ,始 速祸焉。

效 :效果,结果。

为:作为

速:招致。

斯:这。

以:用

始:才。

赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵 者再,李牧连却之。

于:跟、与。 再 :两次。

而:连词,表并列关系。

却:使… .. …退却,译为击退,使动用法。

赵尝五战于秦---状语后置句, “赵尝于秦五战”

译:赵国曾经与秦国交战五次,败了两次, 胜了三次。后来秦国两次攻打赵国,李牧连 续击退了它。

2025-4-11 32

泊....诛:被动句。

译:等到李牧因为受诬陷而被杀害, 赵国都城邯郸变成秦国的一个郡。可惜 赵国用武力抵抗却不能坚持到底。

2025-4-11 33

泊牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终 也。

谗 :小人的坏话。

而:却,连词,表

转折关系。

泊 :等到。

以:因为。

为:成为。

向 使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客

不行,良将犹在 ,

向使: 以前假如。 犹 :还 。

附 :亲附,依附。

译:当初假使韩、魏、楚三国各自爱

惜他们的国土,齐人不亲附秦国,燕 国的刺客不去刺秦王,赵国的良将还 活着 ,

2025-4-11 34

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹

有 可 以不 赂 而 胜 之 之 势 。

夫 :句首发语词。 而 :却 。

势 :势力,力量。 犹 :还 。

于 :比 。 可以: 可以凭借。

译:六国与秦国都是诸侯,他们的势力比秦国弱, 却还有可以凭借不贿赂秦国而战胜它的优势。

苟 以天下之大,而从六国破亡之故 事,是

又在六国下矣。

译 :如果凭借偌大的天下,却追随六国灭亡的 前例,这就又在六国之下了。

苟 :如果。

以 :凭借。

从 :追 随 。

故事: 旧例。

是 :这 。

借古 讽今

(六国破亡) (在六国下)

结论:勿从六国破亡之故事

借古讽今,讽谏北宋王朝

要以古为鉴,不要对契丹和西 夏屈辱求和。

文本解析

第5段:得出了什么结论

数量上

程度上

道理上

(并 列)

齐亡之事实

燕亡之教训

赵亡之悲剧

第四段

为国者无使为积威之所劫

第五段

毋从六国破亡之故事

不赂

者 以

赂者

丧

(第三段)

分总

(递进)

弊在赂秦

赂秦 力亏

文章结构

(第二段)

讽今

过渡

引古

总分

第 一 段

本文以借古讽今的手法,运用对

比论证、比喻论证的方法,充分论 证了六国破亡的原因,劝谏北宋统 治者吸取历史教训,以六国为借鉴, 对辽、西夏的侵犯奋起反抗。苏洵 《六国论》行文纵横恣肆,气势逼 人,论断斩钉截铁,巧妙地使用了 多种论证方法,语言朴素简劲,富 有表现力。

明晰主旨

评论的内容

引述史料,带有夸张,评论国家灭亡的

原 因 。

写作的目的

写作目的相同,都是为了借古喻今,

对作者所处朝代对帝王进行规劝。

比较阅读

《六国论》《阿房宫赋》

相同点

《六国论》是史论,是篇议论文;

《阿房宫赋》是文赋。

《六国论》讽喻对契丹、西夏不当的供奉; 《阿房宫赋》讽喻统治者的骄奢淫逸。

《阿房宫赋》是在大量叙述史实的基础 上进行分析,最后得出结论。《六国论》 直接提出观点,用史实作论据论证论点。

比较阅读

《六国论》《阿房宫赋》

不同点

文章立意

结构

文体

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])