3《鸿门宴》课件 (共65张PPT)2024-2025学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 3《鸿门宴》课件 (共65张PPT)2024-2025学年统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

在义与利的天平上

——《鸿门宴》

郑板桥评论

“《史记》百三十篇中以《项羽本纪》为最,而《项羽本纪》中又以巨鹿之战、鸿门之宴、垓下之围为最。”

秦始皇帝游会稽,渡浙江,梁与籍俱观。籍曰:“彼可取而代也。”梁掩其口,曰:“毋妄言,族矣!”梁以此奇籍。

高祖常繇咸阳,纵观,观秦皇帝,喟然太息曰:“嗟乎,大丈夫当如此也!”

项羽:率真无忌

刘邦:含而不露

一组历史巧合

1-2:宴前,写鸿门宴背景。

3-4:宴中,写鸿门宴斗争。

5-7:宴后,写鸿门宴后事。

整体感知

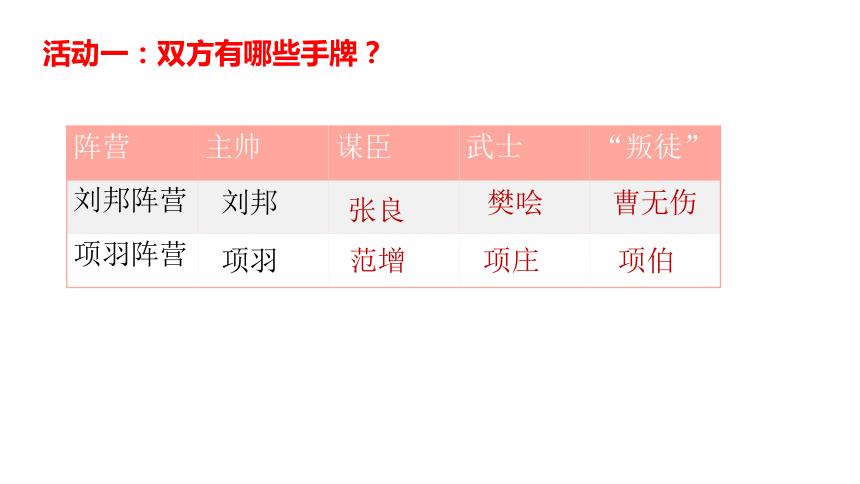

活动一:双方有哪些手牌?

阵营 主帅 谋臣 武士 “叛徒”

刘邦阵营

项羽阵营

刘邦

项羽

张良

范增

樊哙

项庄

曹无伤

项伯

沛公军霸上,未得与项羽相见。

沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”

项羽大怒曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军!”当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上。

范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五彩,此天子气也。急击勿失!”

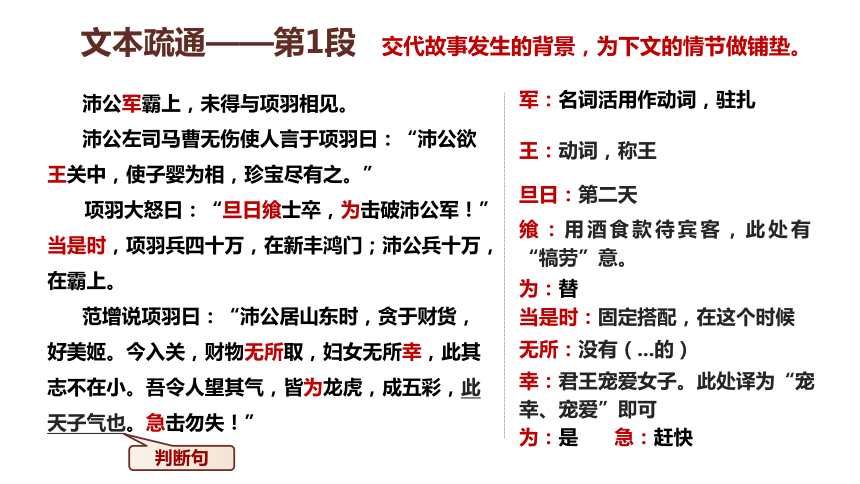

交代故事发生的背景,为下文的情节做铺垫。

判断句

军:名词活用作动词,驻扎

王:动词,称王

旦日:第二天

飨:用酒食款待宾客,此处有“犒劳”意。

当是时:固定搭配,在这个时候

无所:没有(...的)

幸:君王宠爱女子。此处译为“宠幸、宠爱”即可

为:是

急:赶快

为:替

文本疏通——第1段

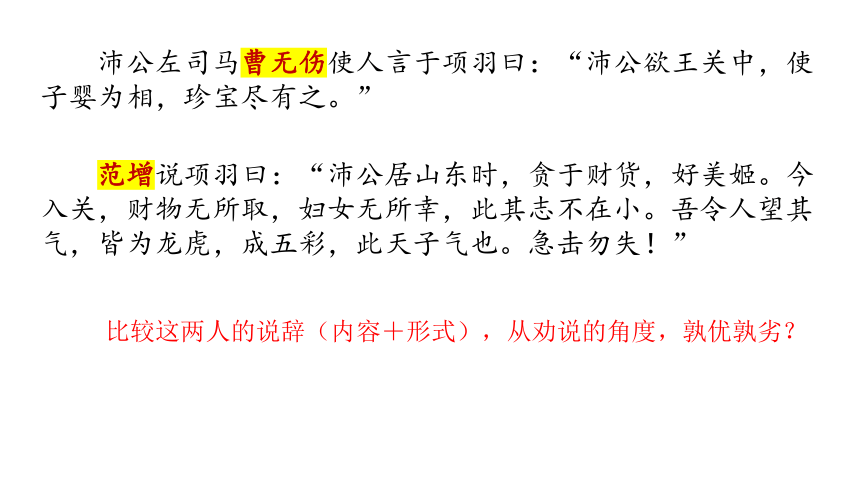

沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”

范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五彩,此天子气也。急击勿失!”

比较这两人的说辞(内容+形式),从劝说的角度,孰优孰劣?

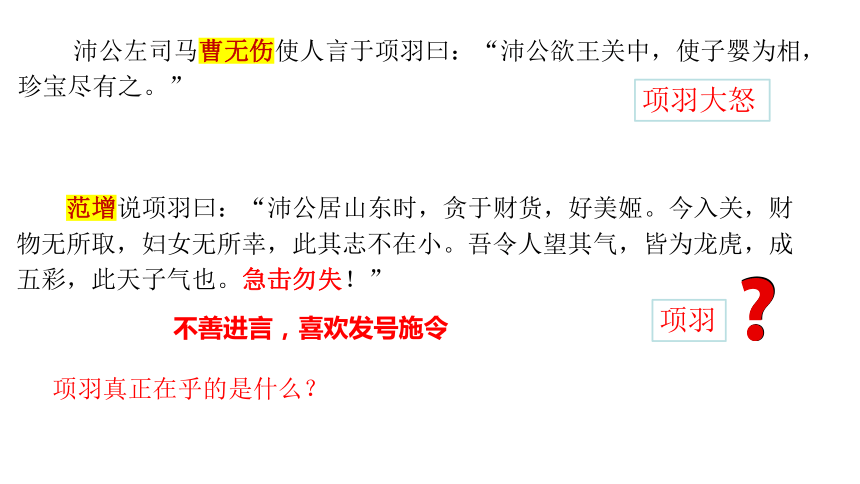

沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”

范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五彩,此天子气也。急击勿失!”

不善进言,喜欢发号施令

项羽大怒

项羽

项羽真正在乎的是什么?

文本疏通——第2段

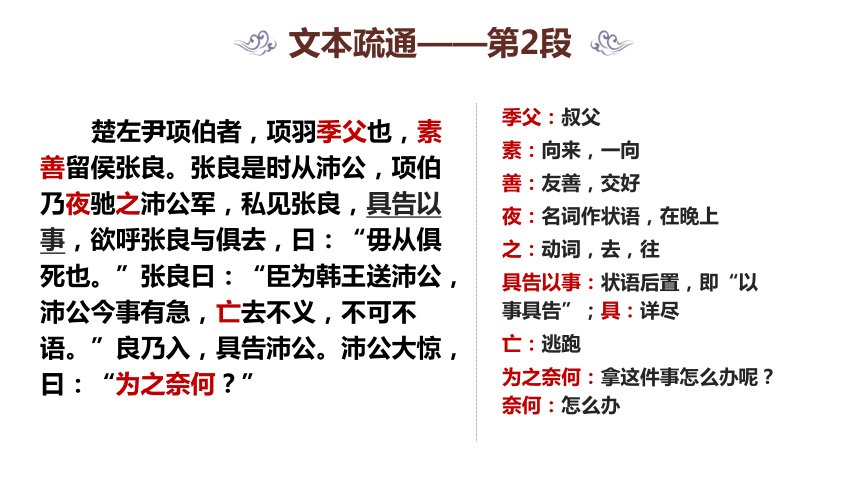

楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良。张良是时从沛公,项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事,欲呼张良与俱去,曰:“毋从俱死也。”张良曰:“臣为韩王送沛公,沛公今事有急,亡去不义,不可不语。”良乃入,具告沛公。沛公大惊,曰:“为之奈何?”

季父:叔父

素:向来,一向

善:友善,交好

夜:名词作状语,在晚上

之:动词,去,往

具告以事:状语后置,即“以事具告”;具:详尽

亡:逃跑

为之奈何:拿这件事怎么办呢?

奈何:怎么办

文本疏通——第2段

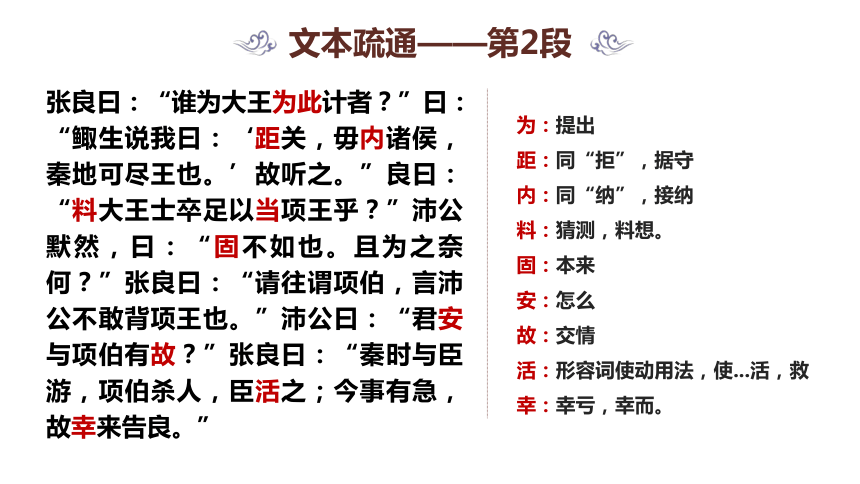

张良曰:“谁为大王为此计者?”曰:“鲰生说我曰:‘距关,毋内诸侯,秦地可尽王也。’故听之。”良曰:“料大王士卒足以当项王乎?”沛公默然,曰:“固不如也。且为之奈何?”张良曰:“请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。”沛公曰:“君安与项伯有故?”张良曰:“秦时与臣游,项伯杀人,臣活之;今事有急,故幸来告良。”

为:提出

距:同“拒”,据守

内:同“纳”,接纳

料:猜测,料想。

固:本来

安:怎么

故:交情

活:形容词使动用法,使...活,救

幸:幸亏,幸而。

文本疏通——第2段

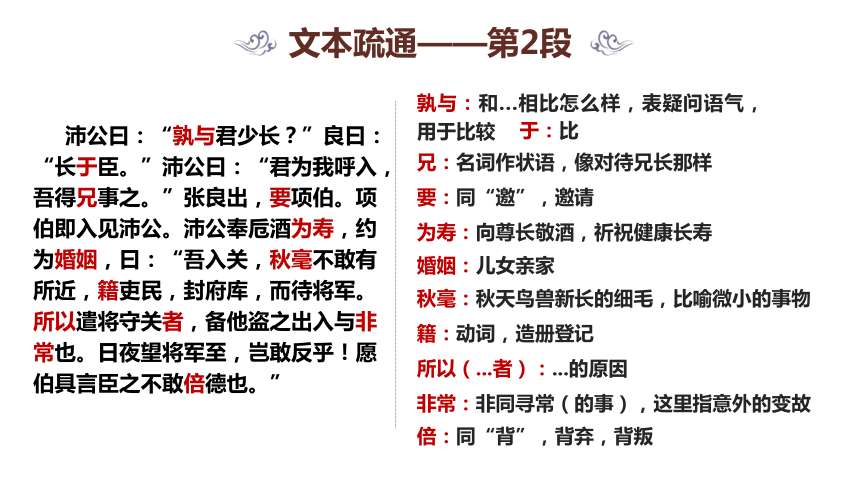

沛公曰:“孰与君少长?”良曰:“长于臣。”沛公曰:“君为我呼入,吾得兄事之。”张良出,要项伯。项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿,约为婚姻,曰:“吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。”

孰与:和...相比怎么样,表疑问语气,用于比较

于:比

兄:名词作状语,像对待兄长那样

要:同“邀”,邀请

为寿:向尊长敬酒,祈祝健康长寿

秋毫:秋天鸟兽新长的细毛,比喻微小的事物

籍:动词,造册登记

所以(...者):...的原因

非常:非同寻常(的事),这里指意外的变故

倍:同“背”,背弃,背叛

婚姻:儿女亲家

文本疏通——第2段

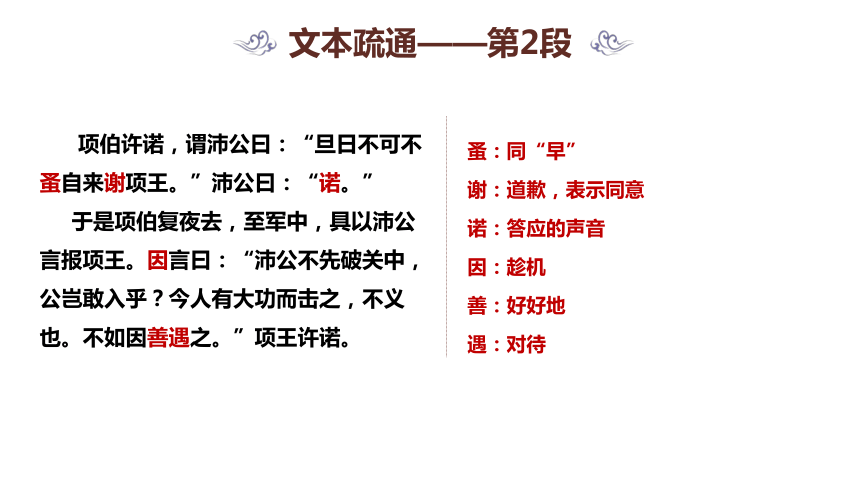

项伯许诺,谓沛公曰:“旦日不可不蚤自来谢项王。”沛公曰:“诺。”

于是项伯复夜去,至军中,具以沛公言报项王。因言曰:“沛公不先破关中,公岂敢入乎?今人有大功而击之,不义也。不如因善遇之。”项王许诺。

蚤:同“早”

诺:答应的声音

因:趁机

善:好好地

谢:道歉,表示同意

遇:对待

刘邦与张良的对话

(1)张良

谁为大王为此计者?

料大王士卒足以当项王乎?

请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。

如果你是刘邦,你听了这样的谋士的话,你会有什么样的感受?

①语气:对话中,多疑问句,话语非常委婉。

②内容:项伯通风报信之后,张良将此事告知刘邦,刘邦大惊失色,对于主帅的失误,张良并没有指责,更没有出言不逊地讥讽,而是积极地为刘邦出谋划策。

刘邦与张良的对话

其一,引导沛公反躬自省。当沛公大惊并发出“为之奈何”的急切求计时,张良并未即刻给出自己的建议,而是询问“谁为大王为此计者”?张良明知“距关,毋内诸候”是刘邦的决定,但他并未直接将过错指向刘邦,而是故意问“谁为大王为此计者”,既是含蓄地让刘邦反躬自省,意识到自身决定的错误,又是不动声色地将刘邦责任免除,保全其颜面,后文的“鲰生说我”即是明证。

其二,引导沛公认清现实。在刘邦认识到决策错误后,张良依然未给出“为之奈何”的答案,而是用“料大王士卒足以当项王乎”提醒刘邦对时局做冷静分析和自我判断,此时应该韬光养晦,此后的“默然”和“固不如也”两词,足以说明这一问句的成效。

刘邦与张良的对话

其三,顺势给出行动建议。当刘邦在“固不如也”之后再度发出询问“且为之奈何”时,张良这才顺势给出了自己作为谋臣的建议,“请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。”而刘邦经过了前面的反省、分析之后,接受这一建议已是水到渠成。这是面对强敌时的机智后退,是示弱,是暂避锋芒,这个建议也体现了张良的情商之高。也正是因为刘邦采纳了张良的这一建议,才有了此后项伯“因善遇之”的宴前相助和“以身翼蔽沛公”的宴中相帮。

张良进谏时十分注意自己的谋臣身份,以循循善诱的方式引导刘邦自我反省、自我分析,言语之间始终谦恭自守,恪守谋臣之道。

(2)刘邦

刘邦与张良的对话

《汉书》:“高祖不修文学,而性明达,好谋能听,自监门戍卒,见之如旧。”

两次“为之奈何”,表明刘邦在危机面前的无奈,也表明他知错能改、善假于人。知己不足,谦虚求教,善纳下言,从谏如流,体现出刘邦的格局很大。

①两次“为之奈何”

(2)刘邦

刘邦与张良的对话

当张良向刘邦建议“请往谓项伯,言沛公不敢背项王”时,刘邦忽然问了句乍看无关紧要的话:“孰与君少长?”如果揣度刘邦此时的心理,就不能不佩服其心机之多。这时的项伯就是刘邦的救星,刘邦当然不会怠慢。但我们看刘邦在表达自己对项伯的敬重时是以张良为基准的。既然项伯长于张良,那么我刘邦就应该“兄事之”——你的兄长就是我的兄长!这既是在于项伯套近乎,也是在笼络张良。可以想见张良当时的内心。

②孰与君少长?

②孰与吾少长?

(2)刘邦

刘邦与张良的对话

同时,这时候刘邦呼张良用了两个“君”,按照《高祖本纪》记载,刘邦是个开口闭口“乃翁”、口不择言的人,《史记》对刘邦用得最多的是“高祖骂曰”“汉王骂曰”“沛公骂曰”,此刻却如此谦恭,这也就是刘邦的过人之处。(宴后,还称张良为“公”)错位的称谓,反映除了刘邦的能屈能伸、八面玲珑。

②君安与项伯有故?

孰与君少长?

吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。

①用“入关”而不是“攻”“破”,充分表现了他的低调。

②“秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库”表明自己没有非分之想,同时委婉地道出自己的功劳,所做的一切都是为了项王。

③“待”字与下面的“日夜望将军至”则是写尽了此时刘邦的谦恭之态。

④“所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也”为自己“拒关,毋内诸侯”寻找托词。

⑤“岂敢反”、“不敢倍德”二语,毫无保留地否定了自己与项羽从前的平等关系,暗示自己承认了现实的上下级关系。

⑥自称由“吾”到“臣”,对项伯称“伯”,对项羽称“将军”,态度恭顺,语气柔婉。

对项伯:礼遇、攀关系、诉苦、表忠心、求救。

在刘邦听从项伯的建议,准备于次日前往鸿门宴谢罪时,刘邦、张良等人会做哪些准备?他们会制定哪些应对危机的预案?现在设想一下刘邦、张良诸人召开“鸿门宴之行危机处理紧急会议”的会议内容。

阅读课文3-7段,看看原文的走向和你的设想是否相符?

课后思考:

探究一:“鸿门宴之行危机处理紧急会议”的会议内容

1.应对项羽的说辞

2.如何提防范增

3.部下安排

文本疏通——第3段

沛公旦日从百余骑来见项王,至鸿门,谢曰:“臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣战河南,然不自意能先入关破秦,得复见将军于此。今者有小人之言,令将军与臣有郤。”项王曰:“此沛公左司马曹无伤言之。不然,籍何以至此。”项王即日因留沛公与饮。项王、项伯东向坐;亚父南向坐,——亚父者,范增也;沛公北向坐;张良西向侍。

从:使...跟从

河北、河南:黄河以北、黄河以南

河:黄河

意:料想

勠力:合力

郤:同“隙”,隔阂,嫌怨

何以:即“以何”,凭什么

项王

项伯

范增

刘邦

张良

项庄舞剑处

古代“座次”排序:

1.堂上座位:

北为帝(尊),南为臣(卑);左为贵,右为轻。

2.室内:西为宾、长、贵;东为主、幼、贱。

3.四面环坐:以东向最尊,次为南向,再次为北向,西向侍坐。

臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣战河南,然不自意能先入关破秦,得复见将军于此。今者有小人之言,令将军与臣有郤。

第一,模糊敌我。自己与项羽是革命兄弟关系,而不是敌对关系,如果杀了刘邦,也即让其他的诸侯心有畏忌,在战场上结成的革命友谊,只是分工不同,作战区域不同。

第二,给足面子。入关攻秦,这件事是我刘邦根本没想到的,我没什么本事,只不过是运气好,那原本应该是项羽入关攻秦的,我只是天天盼望着和老战友见面,盼您来主持大局。

第三,推脱责任。略带埋怨的语气,项羽你竟然不顾及战场上的友谊,听信小人之言,让兄弟之间产生了隔阂。

第四,自甘下位,语言谦虚诚恳。这里区区49个字,用了三个“臣”来自称,用了四个“将军”来称项羽。

应对项羽的说辞

如何提防范增

左右项羽

指挥部下

应对项羽的说辞

用好项伯,随机应变

范增

文本疏通——第3段

范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。范增起,出,召项庄,谓曰:“君王为人不忍。若入前为寿,寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐,杀之。不者,若属皆且为所虏!”庄则入为寿。寿毕,曰:“君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞。”项王曰: “诺。”项庄拔剑起舞。项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击。

数:屡次

目:名词作动词,以目示意,使眼色

示:给...看

三:多次

若:你

若属皆且为所虏:你们这些人都将被(刘邦)俘虏,被动句。若属:你们这些人;属:类。且:将要。为...所:表示被动,可译为被

毕:结束

请:请允许我

翼:名词作状语,像翅膀一样

蔽:遮挡

文本疏通——第4段

于是张良至军门见樊哙。樊哙曰:“今日之事何如?”良曰:“甚急!今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。”哙曰:“此迫矣!臣请入,与之同命。”哙即带剑拥盾入军门。交戟之卫士欲止不内。樊哙侧其盾以撞,卫士仆地。哙遂入,披帷西向立,瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。项王按剑而跽曰:“客何为者?”张良曰:“沛公之参乘樊哙者也。”项王曰:“壮士!——赐之卮酒。”则与斗卮酒。哙拜谢,起,立而饮之。项王曰:“赐之彘肩。”则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之。

何如:怎么样

同命:同生死

内:动词,使...入内

仆:倒

迫:急迫,紧迫

瞋目:瞪大眼睛

目眦:眼眶

与:给

覆:翻转

啖:吃

古人坐姿——正坐

杨泓先生在《说坐、跽和跂坐》一文中指出:“原来那时人们席地起居,坐姿乃是双膝屈而接地,臀股贴坐于双足跟上。跪,则是双膝接地,但臀股与双足跟保持有一定距离。只有当臀股不著于脚跟,而且挺身直腰,才称‘跽’,或谓之为‘长跪’。”

跽坐(危坐)

古人坐姿

趺坐

箕踞

古人坐姿

文本疏通——第4段

项王曰:“壮士!能复饮乎?”樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭宫室,还军霸上,以待大王来。故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。窃为大王不取也!”项王未有以应,曰:“坐。”樊哙从良坐。坐须臾,沛公起如厕,因招樊哙出。

安:怎么,哪里

举、胜:尽

细说:小人的谗言

窃:表示个人意见的谦辞。可译为“私下”。

足:值得

须臾:片刻,形容时间短

如:去,到

部下安排

①为什么选择樊哙?

《史记》,可以参看入关之后,樊哙也参与进谏。同时,樊哙非常勇猛,让项羽有惺惺相惜之感。

“至军门”能突出樊哙的忠诚,刘邦与张良两人被安排与项羽一起宴饮,其余一百多随从自然会被安排到别处就餐,而在宴饮过程中会出现什么状况,张良什么时候出来找人,都是事先无法预料的,而现在张良一出军门就见到了樊哙,说明樊哙一直守在军门,没有与其他随从一起就餐,他作为刘邦的随行卫士,一直饿着肚子守在军门,这是忠诚的表现。可见,“至军门”能表现张良与樊哙之间的配合默契与忠诚。

部下安排

哙即带剑拥盾入军门。交戟之卫士欲止不内,樊哙侧其盾以撞,卫士仆地,哙遂入,披帷西向立,瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。项王按剑而跽曰:"客何为者 "张良曰:"沛公之参乘樊哙者也。"项王曰:"壮士!——赐之卮酒!"则与斗卮酒。哙拜谢,起,立而饮之。项王曰:"赐之彘肩!"则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之。项王曰:"壮士!能复饮乎 "

樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭官室,还军霸上,以待大王来。故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。窃为大王不取也!”

②樊哙的动作、语言。

A.“樊哙侧其盾以撞,卫士仆地” ,表现出樊哙的勇猛。项羽的守卫自然不会是老弱病残之辈。

“瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。”“头发上指,目眦尽裂”八个字写出樊哙勇武之至,忠心之至。他的每个行动都是冒着生命危险的,但是毫无畏惧。

标点更换之后,表示项羽这两句话是很连贯地说下去的,先是称赞,接着下令赐酒,语气比较平静,不带情绪变化。

而原文中的感叹号表明项羽是在惊恐中发出了紧张一问,张良从旁作了介绍之后,项羽回过神来,意识到自己刚才“按剑而跽”的动作有失大将的从容风度,故以“壮士”的高声称赞来掩饰紧张,显示自己的威严;破折号起语气延缓的作用,表明项羽在高声称赞樊哙之时,还没有想好后面要说什么,在片刻迟疑中可能猛然想到这是宴会之所,于是就直接下令“赐之卮酒”。可见,原文的感叹号与破折号,是项羽紧张迟疑而故作镇静、强显威严的内心流露。

两次称樊哙为“壮士”,前面是樊哙闯帐,后面是樊哙大碗喝酒、大块吃肉,豪气干云。豪饮卮酒、生食彘肩。

B.“壮士!——赐之卮酒。”

“壮士,赐之卮酒。”

樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭官室,还军霸上,以待大王来。故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。窃为大王不取也!”

樊哙的说辞

其一,投其所好,激发项羽相惜之心。“臣死且不避,卮酒安足辞!”既承上文回答了项羽提出的“能复饮乎”之问,又表明了“与之同命”的必死决心,体现了樊哙身为武将的勇猛和身为部下的忠诚,这一点,正好契合了项羽欣赏的武将形象。项羽本是尚武重义之人,前面赞叹樊哙“壮士”并赐之“彘肩”,说明项羽已经产生了惺惺相惜之心。这两句话则摸准了项羽的性格,投其所好,让项王对樊哙顿生好感。

其二,以史为诫,触动项羽忌惮之心。“秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之”,此处用秦王的例子提醒项羽以史为鉴,如果项羽残杀盟友刘邦,就会跟秦王一样落得“天下皆叛”的下场。

其三,重提旧约,力证刘邦行为无辜。重提“怀王与诸将约:‘先破秦入咸阳者王之。’”既表明刘邦入咸阳“有法可依”,并非擅动,又强调沛公先破秦入咸阳,即使称王也符合约定。经樊哙如此陈述,刘邦入咸阳城不但无错,而且合理合约。

其四,谦恭敬畏,满足项羽虚荣之心。“毫毛不敢近,封闭宫室,还军霸上,以待大王”,樊哙细数沛公入咸阳后的行为,将刘邦对项羽的尊重、敬畏表现得淋漓尽致,俨然一幅毕恭毕敬、忠心耿耿的臣子待君图。刘邦如此谦恭的态度,足以让妄自尊大、自矜功伐的项羽放松警惕,沉醉于自己的显赫武功,其怒气自然慢慢消解。

其五,明贬实褒,保全项羽自尊之心。“劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人。”“未有封侯之赏”表面上责备项羽,其实是借机恭维项羽手握生杀大权,对刘邦可封赏可诛杀,明显抬高项羽地位。“而听细说”一句,将项羽行为归咎于小人谗言,既保全了项羽颜面,也指出刘项二人之间纯属误会。

樊哙在席上的讲话内容跟刘邦之前与项伯讲的话大同小异,仅是语句上稍有变化而已,是不是宴会前刘邦内部统一了口径?

吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。

臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:“先破秦入咸阳者王之。”今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭官室,还军霸上,以待大王来。故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。窃为大王不取也!

相同点是说话的中心内容相同,对刘邦和项羽关系的认识一致,但表达的侧重点不同。

刘邦想强调自己“不敢倍德”,而且放低姿态称自己为“臣”。这样既是示弱,又可以将自己置身“德义”一边,项羽如果再进逼不放就有违德义了。同时也为了拉拢已结为亲家的项伯为自己说话。

(1)请大家重新阅读课文相关部分,就言语内容与表达方式上仔细比较两者的异同。

樊哙:“臣死且不避,卮酒安足辞!”,一上来气势上就占了先。接着说“夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之”,陈述秦王的做法及其后果,目的仍是突出“义”的重要,言下之意项羽若主动挑起战事就不“义”了。而后说“怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭官室,还军霸上,以待大王来”,明确指出怀王有约在先,沛公虽然先入咸阳,却并未称王,而是“待大王来”,可谓仁至义尽。然后强调“故遣将守关者,备他盗出入与非常也”,说明沛公处置得当,巧加掩饰。“劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。窃为大王不取也!”直言沛公功高而不居,直责项羽偏听谗言之过,义正词严,显得理直气壮。

(1)请大家重新阅读课文相关部分,就言语内容与表达方式上仔细比较两者的差别。

①从策略上看,二者区别明显。刘邦之言属于“以屈求伸”,显得可怜委屈,这符合刘邦的性格形象,他老会“装”;

樊哙在宴会上义责项羽慷慨激昂,属于“以攻为守”,他没有这么多顾虑,也不需要伪装,这符合他武将与勇士,同时又是刘邦警卫的形象。

②从措辞看,一称“将军”,一称“大王”;一说“秋毫”,一说“毫毛”;一说“籍吏民,封府库”,一说“封闭宫室”:文辞有雅俗之分,语言细微的不同中体现了两人不同的身份、修养和个性。

(2)为什么会有如此不同呢?

文本疏通——第5段

沛公已出,项王使都尉陈平召沛公。沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何?”樊哙曰:“大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?”于是遂去。乃令张良留谢。良问曰:“大王来何操?”曰:“我持白璧一双,欲献项王,玉斗一双,欲与亚父。会其怒,不敢献。公为我献之。”张良曰:“谨诺。”

顾:顾及

方:正(是)

俎:砧板

为:是

让:责备

大王来何操:宾语前置句式,及“大王来操何”,疑问句中代词宾语前置

会:恰逢

文本疏通——第5段

当是时,项王军在鸿门下,沛公军在霸上,相去四十里。沛公则置车骑,脱身独骑,与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走,从郦山下,道芷阳间行。沛公谓张良曰:“从此道至吾军,不过二十里耳。度我至军中,公乃入。”

去:距离

道:动词,取道

间:秘密的

置:放弃,丢下

度:揣测,推测

文本疏通——第6.7段

沛公已去,间至军中。张良入谢,曰:“沛公不胜杯杓,不能辞。谨使臣良奉白璧一双,再拜献大王足下,玉斗一双,再拜奉大将军足下。”项王曰:“沛公安在?”良曰:“闻大王有意督过之,脱身独去,已至军矣。”项王则受璧,置之坐上。亚父受玉斗,置之地,拔剑撞而破之,曰:“唉!竖子不足与谋!夺项王天下者必沛公也。吾属今为之虏矣!”

沛公至军,立诛杀曹无伤。

胜:承受

再拜:拜两次

沛公安在:宾语前置句式,即“沛公在安”,疑问句中代词宾语前置。安:哪里

杯杓:酒器,借指饮酒

督过:责备,责罚

竖子:骂人的话,相当于

宴前:

无伤告密、范增献计、夜访张良、刘邦定策、项伯说情

宴中:

沛公谢罪、范增示意、项庄舞剑、樊哙闯帐、义责项羽

宴后:

沛公逃席、张良留谢、项王受璧、范增怒骂、诛杀无伤

情节梳理

从韩信角度思考,刘项之不同。

韩信此时担任项羽的“执戟郎”,应该观察了全过程,这一事件对韩信的影响如何?从后来的韩信投奔刘邦自然可以看出。那么,在韩信眼中,刘邦与项羽究竟有何不同?想必韩信不止一次地做过比较。请你尝试分析。

探究二:从韩信角度思考,刘项之不同。

韩信一定知道的内容:

1.刘邦的说辞:能伸能屈

2.项羽说出告密者曹无伤:没有政治头脑。

2.座次问题。

探究二:从韩信角度思考,刘项之不同。

韩信一定知道的内容:

3.项庄舞剑:范增擅作主张

4.项伯以身翼蔽沛公:内部的不团结

5.与樊哙的对话,尤其是最后“项王未有以应”:此刻樊哙的话侧重的是“义”,也是戳中项羽的心声,他信奉的是“义”这样的贵族式逻辑。

6.受璧置之座上,亚父受玉斗,置之地,拔剑撞而破之,曰:“唉!竖子不足与谋!夺项王天下者必沛公也。吾属今为之虏矣!”谋士范增骄横浮躁

探究二:从韩信角度思考,刘项之不同。

2.范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也。急击勿失!”

韩信可能知道的:

1.项羽大怒曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军!”

易怒鲁莽

谋士范增喜欢发号施令、狂妄自大

刘邦隐忍克制

探究二:从韩信角度思考,刘项之不同。

我们知道的内容:

1.宴前刘邦与张良的对话

2.宴后张良留谢

“会其怒,不敢献”一句,足以让人想象项羽、范增的盛怒之情,刘邦尚且“不敢献”,张良却只是一句“谨诺”。若无胆无识,如何敢留下善后?

“闻大王有意督过之”,对项羽心思洞若观火,对离席结局预料在先,若无才无略,如何将对手心思牢牢掌控?

“已至军矣”,暗示结局已定,徒劳无益,若无智无勇,如何敢如此镇定自若、独自对敌?

张良留谢

胆识过人,对敌镇定自若、沉稳机智、处事有方

刘邦集团:内部团结、能言善辩、知人善用、能屈能伸、虑事周到

项羽集团:内部不团结、直率鲁莽、见识不远、不善用人、下属也不善进言,但比较宽宏大量等

后世对项羽评价

题乌江亭 杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

题乌江项王庙诗 王安石

百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。

江东弟子今犹在,肯为君王卷土来?

夏日绝句 李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

作业布置:

许多读者认为项羽因为在鸿门宴上不杀刘邦而失去天下,你同意吗?司马迁写作此文,又向我们传达出他怎样的历史认识?写一篇文章,简要谈谈你的看法。

项庄舞剑,意在沛公:形容说话和行动的真实意图别有所指。

发指眦裂:形容非常愤怒。

人为刀俎,我为鱼肉:比喻生杀大权掌握在别人手里,自己处在被宰割的地位。

劳苦功高:形容做事勤苦,功劳很大。

秋毫无犯:形容军队纪律严明,丝毫不侵犯百姓利益。

不足与谋:指某人不值得和其商量事情。

成语积累

多维解读,积累写作素材

阅读《鸿门宴》,从中选择一位人物,思考,你可以运用和他相关的情节来论证怎样的观点?

【适用话题】可用于“忍是一种勇气,更是一种智慧”“不善于抓住机遇,往往与成功失之交臂”“机遇不等人”“虚心纳谏方能成功”“和则兴,散则败”“自信与自负”“意气”等写作观点或写作话题。

角度一:懂得隐忍,方成大业

隐忍是成大事的必修课。 “小不忍,则乱大谋。”想要成就一番事业,必须懂得隐忍。刘邦能屈能伸,善于隐忍的行事作风,也让他多次化险为夷,否则可能还没等到他功成名就,已被人除掉。所谓,“不谋全局者,不足谋一隅;不谋一世者,不足谋一时”,善于隐忍以顾全大局,方成大业。勇者善于在逆境隐忍、坚守,把锋芒内敛于心,积蓄力量,突破自我,创造新的力量。

角度二:知人善任,人尽其用

知人需要智慧。知人者须自知,自知方能知人。刘邦深深知道,运筹帷幄,自己不如张良;管理国家,自己不如萧何;统领大军,自己不如韩信。这种清醒的自我认识,成为刘邦汇聚天下英才为己所用的内在动力。刘邦知道,人才的长处可以弥补自己的短处。所以,刘邦积极发现人才,通过人才来完善自己。刘邦身边,武有韩信,谋有张良,大量人才的加盟使刘邦的势力迅速壮大,最终以弱胜强,以寡胜众,取得了楚汉战争的胜利。刘邦自知,进而知人,成就了韩信,也成就了自己。

角度三:气节

项羽兵败之际,原本可以趁乱逃走。但是作为西楚霸王,他选择用死来成全自己最后的骄傲。宁肯自刎,也绝不束手就擒。后代文人多感慨于他的气节,遂有“至今思项羽,不肯过江东”之句传世。有气节的人不会被打倒,你尽可以毁灭他,但绝不可击败他。

“生当作人杰,死亦为鬼雄”,这是西楚霸王。刘邦没有他的英勇豪迈,更没有他的儿女情长。他是西楚霸王,死了还是西楚霸王。面对着“化石哪解语,作草犹可舞”的虞姬,他只能挥泪掩痛。望着昔日的金戈铁马,在四面楚歌之中一夜崩溃,他泣不成声。他无语,但仍在拼杀。乌江畔,他毅然决然地选择拔剑自刎。鲜血染红了乌江,却依旧沸腾。时间在流逝,可时间的长河中,项羽的精气神汩汩流进每一个中华儿女的心中。历史为他定格,我们为他高歌,他就是彪炳千古的铁骨英雄。

—— (2011年安徽卷高分作文《时间在流逝》)

角度四:团队的力量

刘邦之所以成就千秋大业,那是因为他拥有一个优秀的团队。在激烈险恶的斗争中,好的团队凝聚的力量无可抵挡。张良的智慧,樊哙的勇猛,刘邦的缜密,组成了一支力挽狂澜绝处逢生的力量。然而项羽的团队缺乏沟通人心涣散,项伯夜会刘邦,项羽优柔寡断,范增怒言相斥,四面楚歌的结局已露端倪。团队的力量可以决定个人命运,甚至可以决定历史的走向。

角度五: 切勿骄傲自负

自矜功伐,最终不免要尝到失败的苦果。项羽攻入函谷关后,拥有大军四十万,实力强大,士气正旺,颇为自负。“旦日飨士卒,为击破沛公军”,以为刘邦在自己的掌控之中,鸿门宴上坦然接受刘邦恭卑的谢罪,其傲慢轻敌的思想最终为自己的悲剧埋下了祸根。轻敌思想要不得,在任何时刻都不要忽略了对手的存在;要尊重对手、警惕对手,对对手不能过于傲慢自负。

角度六:性格决定成败

培根说:“性格决定命运。”何为性格?它是指在一定遗传基础上形成的人们特有的人生态度和习惯性的行为方式。刘邦、项羽的两种不同性格,决定了成功和失败的两种不同命运。历史给了“性格决定命运”以最好的诠释。命运掌握在我们自己的手中,改造我们的性格就是改造命运。人类的历史和社会发展都告诉我们:性格决定命运。

在义与利的天平上

——《鸿门宴》

郑板桥评论

“《史记》百三十篇中以《项羽本纪》为最,而《项羽本纪》中又以巨鹿之战、鸿门之宴、垓下之围为最。”

秦始皇帝游会稽,渡浙江,梁与籍俱观。籍曰:“彼可取而代也。”梁掩其口,曰:“毋妄言,族矣!”梁以此奇籍。

高祖常繇咸阳,纵观,观秦皇帝,喟然太息曰:“嗟乎,大丈夫当如此也!”

项羽:率真无忌

刘邦:含而不露

一组历史巧合

1-2:宴前,写鸿门宴背景。

3-4:宴中,写鸿门宴斗争。

5-7:宴后,写鸿门宴后事。

整体感知

活动一:双方有哪些手牌?

阵营 主帅 谋臣 武士 “叛徒”

刘邦阵营

项羽阵营

刘邦

项羽

张良

范增

樊哙

项庄

曹无伤

项伯

沛公军霸上,未得与项羽相见。

沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”

项羽大怒曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军!”当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上。

范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五彩,此天子气也。急击勿失!”

交代故事发生的背景,为下文的情节做铺垫。

判断句

军:名词活用作动词,驻扎

王:动词,称王

旦日:第二天

飨:用酒食款待宾客,此处有“犒劳”意。

当是时:固定搭配,在这个时候

无所:没有(...的)

幸:君王宠爱女子。此处译为“宠幸、宠爱”即可

为:是

急:赶快

为:替

文本疏通——第1段

沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”

范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五彩,此天子气也。急击勿失!”

比较这两人的说辞(内容+形式),从劝说的角度,孰优孰劣?

沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”

范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五彩,此天子气也。急击勿失!”

不善进言,喜欢发号施令

项羽大怒

项羽

项羽真正在乎的是什么?

文本疏通——第2段

楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良。张良是时从沛公,项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事,欲呼张良与俱去,曰:“毋从俱死也。”张良曰:“臣为韩王送沛公,沛公今事有急,亡去不义,不可不语。”良乃入,具告沛公。沛公大惊,曰:“为之奈何?”

季父:叔父

素:向来,一向

善:友善,交好

夜:名词作状语,在晚上

之:动词,去,往

具告以事:状语后置,即“以事具告”;具:详尽

亡:逃跑

为之奈何:拿这件事怎么办呢?

奈何:怎么办

文本疏通——第2段

张良曰:“谁为大王为此计者?”曰:“鲰生说我曰:‘距关,毋内诸侯,秦地可尽王也。’故听之。”良曰:“料大王士卒足以当项王乎?”沛公默然,曰:“固不如也。且为之奈何?”张良曰:“请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。”沛公曰:“君安与项伯有故?”张良曰:“秦时与臣游,项伯杀人,臣活之;今事有急,故幸来告良。”

为:提出

距:同“拒”,据守

内:同“纳”,接纳

料:猜测,料想。

固:本来

安:怎么

故:交情

活:形容词使动用法,使...活,救

幸:幸亏,幸而。

文本疏通——第2段

沛公曰:“孰与君少长?”良曰:“长于臣。”沛公曰:“君为我呼入,吾得兄事之。”张良出,要项伯。项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿,约为婚姻,曰:“吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。”

孰与:和...相比怎么样,表疑问语气,用于比较

于:比

兄:名词作状语,像对待兄长那样

要:同“邀”,邀请

为寿:向尊长敬酒,祈祝健康长寿

秋毫:秋天鸟兽新长的细毛,比喻微小的事物

籍:动词,造册登记

所以(...者):...的原因

非常:非同寻常(的事),这里指意外的变故

倍:同“背”,背弃,背叛

婚姻:儿女亲家

文本疏通——第2段

项伯许诺,谓沛公曰:“旦日不可不蚤自来谢项王。”沛公曰:“诺。”

于是项伯复夜去,至军中,具以沛公言报项王。因言曰:“沛公不先破关中,公岂敢入乎?今人有大功而击之,不义也。不如因善遇之。”项王许诺。

蚤:同“早”

诺:答应的声音

因:趁机

善:好好地

谢:道歉,表示同意

遇:对待

刘邦与张良的对话

(1)张良

谁为大王为此计者?

料大王士卒足以当项王乎?

请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。

如果你是刘邦,你听了这样的谋士的话,你会有什么样的感受?

①语气:对话中,多疑问句,话语非常委婉。

②内容:项伯通风报信之后,张良将此事告知刘邦,刘邦大惊失色,对于主帅的失误,张良并没有指责,更没有出言不逊地讥讽,而是积极地为刘邦出谋划策。

刘邦与张良的对话

其一,引导沛公反躬自省。当沛公大惊并发出“为之奈何”的急切求计时,张良并未即刻给出自己的建议,而是询问“谁为大王为此计者”?张良明知“距关,毋内诸候”是刘邦的决定,但他并未直接将过错指向刘邦,而是故意问“谁为大王为此计者”,既是含蓄地让刘邦反躬自省,意识到自身决定的错误,又是不动声色地将刘邦责任免除,保全其颜面,后文的“鲰生说我”即是明证。

其二,引导沛公认清现实。在刘邦认识到决策错误后,张良依然未给出“为之奈何”的答案,而是用“料大王士卒足以当项王乎”提醒刘邦对时局做冷静分析和自我判断,此时应该韬光养晦,此后的“默然”和“固不如也”两词,足以说明这一问句的成效。

刘邦与张良的对话

其三,顺势给出行动建议。当刘邦在“固不如也”之后再度发出询问“且为之奈何”时,张良这才顺势给出了自己作为谋臣的建议,“请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。”而刘邦经过了前面的反省、分析之后,接受这一建议已是水到渠成。这是面对强敌时的机智后退,是示弱,是暂避锋芒,这个建议也体现了张良的情商之高。也正是因为刘邦采纳了张良的这一建议,才有了此后项伯“因善遇之”的宴前相助和“以身翼蔽沛公”的宴中相帮。

张良进谏时十分注意自己的谋臣身份,以循循善诱的方式引导刘邦自我反省、自我分析,言语之间始终谦恭自守,恪守谋臣之道。

(2)刘邦

刘邦与张良的对话

《汉书》:“高祖不修文学,而性明达,好谋能听,自监门戍卒,见之如旧。”

两次“为之奈何”,表明刘邦在危机面前的无奈,也表明他知错能改、善假于人。知己不足,谦虚求教,善纳下言,从谏如流,体现出刘邦的格局很大。

①两次“为之奈何”

(2)刘邦

刘邦与张良的对话

当张良向刘邦建议“请往谓项伯,言沛公不敢背项王”时,刘邦忽然问了句乍看无关紧要的话:“孰与君少长?”如果揣度刘邦此时的心理,就不能不佩服其心机之多。这时的项伯就是刘邦的救星,刘邦当然不会怠慢。但我们看刘邦在表达自己对项伯的敬重时是以张良为基准的。既然项伯长于张良,那么我刘邦就应该“兄事之”——你的兄长就是我的兄长!这既是在于项伯套近乎,也是在笼络张良。可以想见张良当时的内心。

②孰与君少长?

②孰与吾少长?

(2)刘邦

刘邦与张良的对话

同时,这时候刘邦呼张良用了两个“君”,按照《高祖本纪》记载,刘邦是个开口闭口“乃翁”、口不择言的人,《史记》对刘邦用得最多的是“高祖骂曰”“汉王骂曰”“沛公骂曰”,此刻却如此谦恭,这也就是刘邦的过人之处。(宴后,还称张良为“公”)错位的称谓,反映除了刘邦的能屈能伸、八面玲珑。

②君安与项伯有故?

孰与君少长?

吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。

①用“入关”而不是“攻”“破”,充分表现了他的低调。

②“秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库”表明自己没有非分之想,同时委婉地道出自己的功劳,所做的一切都是为了项王。

③“待”字与下面的“日夜望将军至”则是写尽了此时刘邦的谦恭之态。

④“所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也”为自己“拒关,毋内诸侯”寻找托词。

⑤“岂敢反”、“不敢倍德”二语,毫无保留地否定了自己与项羽从前的平等关系,暗示自己承认了现实的上下级关系。

⑥自称由“吾”到“臣”,对项伯称“伯”,对项羽称“将军”,态度恭顺,语气柔婉。

对项伯:礼遇、攀关系、诉苦、表忠心、求救。

在刘邦听从项伯的建议,准备于次日前往鸿门宴谢罪时,刘邦、张良等人会做哪些准备?他们会制定哪些应对危机的预案?现在设想一下刘邦、张良诸人召开“鸿门宴之行危机处理紧急会议”的会议内容。

阅读课文3-7段,看看原文的走向和你的设想是否相符?

课后思考:

探究一:“鸿门宴之行危机处理紧急会议”的会议内容

1.应对项羽的说辞

2.如何提防范增

3.部下安排

文本疏通——第3段

沛公旦日从百余骑来见项王,至鸿门,谢曰:“臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣战河南,然不自意能先入关破秦,得复见将军于此。今者有小人之言,令将军与臣有郤。”项王曰:“此沛公左司马曹无伤言之。不然,籍何以至此。”项王即日因留沛公与饮。项王、项伯东向坐;亚父南向坐,——亚父者,范增也;沛公北向坐;张良西向侍。

从:使...跟从

河北、河南:黄河以北、黄河以南

河:黄河

意:料想

勠力:合力

郤:同“隙”,隔阂,嫌怨

何以:即“以何”,凭什么

项王

项伯

范增

刘邦

张良

项庄舞剑处

古代“座次”排序:

1.堂上座位:

北为帝(尊),南为臣(卑);左为贵,右为轻。

2.室内:西为宾、长、贵;东为主、幼、贱。

3.四面环坐:以东向最尊,次为南向,再次为北向,西向侍坐。

臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣战河南,然不自意能先入关破秦,得复见将军于此。今者有小人之言,令将军与臣有郤。

第一,模糊敌我。自己与项羽是革命兄弟关系,而不是敌对关系,如果杀了刘邦,也即让其他的诸侯心有畏忌,在战场上结成的革命友谊,只是分工不同,作战区域不同。

第二,给足面子。入关攻秦,这件事是我刘邦根本没想到的,我没什么本事,只不过是运气好,那原本应该是项羽入关攻秦的,我只是天天盼望着和老战友见面,盼您来主持大局。

第三,推脱责任。略带埋怨的语气,项羽你竟然不顾及战场上的友谊,听信小人之言,让兄弟之间产生了隔阂。

第四,自甘下位,语言谦虚诚恳。这里区区49个字,用了三个“臣”来自称,用了四个“将军”来称项羽。

应对项羽的说辞

如何提防范增

左右项羽

指挥部下

应对项羽的说辞

用好项伯,随机应变

范增

文本疏通——第3段

范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。范增起,出,召项庄,谓曰:“君王为人不忍。若入前为寿,寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐,杀之。不者,若属皆且为所虏!”庄则入为寿。寿毕,曰:“君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞。”项王曰: “诺。”项庄拔剑起舞。项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击。

数:屡次

目:名词作动词,以目示意,使眼色

示:给...看

三:多次

若:你

若属皆且为所虏:你们这些人都将被(刘邦)俘虏,被动句。若属:你们这些人;属:类。且:将要。为...所:表示被动,可译为被

毕:结束

请:请允许我

翼:名词作状语,像翅膀一样

蔽:遮挡

文本疏通——第4段

于是张良至军门见樊哙。樊哙曰:“今日之事何如?”良曰:“甚急!今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。”哙曰:“此迫矣!臣请入,与之同命。”哙即带剑拥盾入军门。交戟之卫士欲止不内。樊哙侧其盾以撞,卫士仆地。哙遂入,披帷西向立,瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。项王按剑而跽曰:“客何为者?”张良曰:“沛公之参乘樊哙者也。”项王曰:“壮士!——赐之卮酒。”则与斗卮酒。哙拜谢,起,立而饮之。项王曰:“赐之彘肩。”则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之。

何如:怎么样

同命:同生死

内:动词,使...入内

仆:倒

迫:急迫,紧迫

瞋目:瞪大眼睛

目眦:眼眶

与:给

覆:翻转

啖:吃

古人坐姿——正坐

杨泓先生在《说坐、跽和跂坐》一文中指出:“原来那时人们席地起居,坐姿乃是双膝屈而接地,臀股贴坐于双足跟上。跪,则是双膝接地,但臀股与双足跟保持有一定距离。只有当臀股不著于脚跟,而且挺身直腰,才称‘跽’,或谓之为‘长跪’。”

跽坐(危坐)

古人坐姿

趺坐

箕踞

古人坐姿

文本疏通——第4段

项王曰:“壮士!能复饮乎?”樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭宫室,还军霸上,以待大王来。故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。窃为大王不取也!”项王未有以应,曰:“坐。”樊哙从良坐。坐须臾,沛公起如厕,因招樊哙出。

安:怎么,哪里

举、胜:尽

细说:小人的谗言

窃:表示个人意见的谦辞。可译为“私下”。

足:值得

须臾:片刻,形容时间短

如:去,到

部下安排

①为什么选择樊哙?

《史记》,可以参看入关之后,樊哙也参与进谏。同时,樊哙非常勇猛,让项羽有惺惺相惜之感。

“至军门”能突出樊哙的忠诚,刘邦与张良两人被安排与项羽一起宴饮,其余一百多随从自然会被安排到别处就餐,而在宴饮过程中会出现什么状况,张良什么时候出来找人,都是事先无法预料的,而现在张良一出军门就见到了樊哙,说明樊哙一直守在军门,没有与其他随从一起就餐,他作为刘邦的随行卫士,一直饿着肚子守在军门,这是忠诚的表现。可见,“至军门”能表现张良与樊哙之间的配合默契与忠诚。

部下安排

哙即带剑拥盾入军门。交戟之卫士欲止不内,樊哙侧其盾以撞,卫士仆地,哙遂入,披帷西向立,瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。项王按剑而跽曰:"客何为者 "张良曰:"沛公之参乘樊哙者也。"项王曰:"壮士!——赐之卮酒!"则与斗卮酒。哙拜谢,起,立而饮之。项王曰:"赐之彘肩!"则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之。项王曰:"壮士!能复饮乎 "

樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭官室,还军霸上,以待大王来。故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。窃为大王不取也!”

②樊哙的动作、语言。

A.“樊哙侧其盾以撞,卫士仆地” ,表现出樊哙的勇猛。项羽的守卫自然不会是老弱病残之辈。

“瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。”“头发上指,目眦尽裂”八个字写出樊哙勇武之至,忠心之至。他的每个行动都是冒着生命危险的,但是毫无畏惧。

标点更换之后,表示项羽这两句话是很连贯地说下去的,先是称赞,接着下令赐酒,语气比较平静,不带情绪变化。

而原文中的感叹号表明项羽是在惊恐中发出了紧张一问,张良从旁作了介绍之后,项羽回过神来,意识到自己刚才“按剑而跽”的动作有失大将的从容风度,故以“壮士”的高声称赞来掩饰紧张,显示自己的威严;破折号起语气延缓的作用,表明项羽在高声称赞樊哙之时,还没有想好后面要说什么,在片刻迟疑中可能猛然想到这是宴会之所,于是就直接下令“赐之卮酒”。可见,原文的感叹号与破折号,是项羽紧张迟疑而故作镇静、强显威严的内心流露。

两次称樊哙为“壮士”,前面是樊哙闯帐,后面是樊哙大碗喝酒、大块吃肉,豪气干云。豪饮卮酒、生食彘肩。

B.“壮士!——赐之卮酒。”

“壮士,赐之卮酒。”

樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭官室,还军霸上,以待大王来。故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。窃为大王不取也!”

樊哙的说辞

其一,投其所好,激发项羽相惜之心。“臣死且不避,卮酒安足辞!”既承上文回答了项羽提出的“能复饮乎”之问,又表明了“与之同命”的必死决心,体现了樊哙身为武将的勇猛和身为部下的忠诚,这一点,正好契合了项羽欣赏的武将形象。项羽本是尚武重义之人,前面赞叹樊哙“壮士”并赐之“彘肩”,说明项羽已经产生了惺惺相惜之心。这两句话则摸准了项羽的性格,投其所好,让项王对樊哙顿生好感。

其二,以史为诫,触动项羽忌惮之心。“秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之”,此处用秦王的例子提醒项羽以史为鉴,如果项羽残杀盟友刘邦,就会跟秦王一样落得“天下皆叛”的下场。

其三,重提旧约,力证刘邦行为无辜。重提“怀王与诸将约:‘先破秦入咸阳者王之。’”既表明刘邦入咸阳“有法可依”,并非擅动,又强调沛公先破秦入咸阳,即使称王也符合约定。经樊哙如此陈述,刘邦入咸阳城不但无错,而且合理合约。

其四,谦恭敬畏,满足项羽虚荣之心。“毫毛不敢近,封闭宫室,还军霸上,以待大王”,樊哙细数沛公入咸阳后的行为,将刘邦对项羽的尊重、敬畏表现得淋漓尽致,俨然一幅毕恭毕敬、忠心耿耿的臣子待君图。刘邦如此谦恭的态度,足以让妄自尊大、自矜功伐的项羽放松警惕,沉醉于自己的显赫武功,其怒气自然慢慢消解。

其五,明贬实褒,保全项羽自尊之心。“劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人。”“未有封侯之赏”表面上责备项羽,其实是借机恭维项羽手握生杀大权,对刘邦可封赏可诛杀,明显抬高项羽地位。“而听细说”一句,将项羽行为归咎于小人谗言,既保全了项羽颜面,也指出刘项二人之间纯属误会。

樊哙在席上的讲话内容跟刘邦之前与项伯讲的话大同小异,仅是语句上稍有变化而已,是不是宴会前刘邦内部统一了口径?

吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。

臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:“先破秦入咸阳者王之。”今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭官室,还军霸上,以待大王来。故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。窃为大王不取也!

相同点是说话的中心内容相同,对刘邦和项羽关系的认识一致,但表达的侧重点不同。

刘邦想强调自己“不敢倍德”,而且放低姿态称自己为“臣”。这样既是示弱,又可以将自己置身“德义”一边,项羽如果再进逼不放就有违德义了。同时也为了拉拢已结为亲家的项伯为自己说话。

(1)请大家重新阅读课文相关部分,就言语内容与表达方式上仔细比较两者的异同。

樊哙:“臣死且不避,卮酒安足辞!”,一上来气势上就占了先。接着说“夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之”,陈述秦王的做法及其后果,目的仍是突出“义”的重要,言下之意项羽若主动挑起战事就不“义”了。而后说“怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭官室,还军霸上,以待大王来”,明确指出怀王有约在先,沛公虽然先入咸阳,却并未称王,而是“待大王来”,可谓仁至义尽。然后强调“故遣将守关者,备他盗出入与非常也”,说明沛公处置得当,巧加掩饰。“劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。窃为大王不取也!”直言沛公功高而不居,直责项羽偏听谗言之过,义正词严,显得理直气壮。

(1)请大家重新阅读课文相关部分,就言语内容与表达方式上仔细比较两者的差别。

①从策略上看,二者区别明显。刘邦之言属于“以屈求伸”,显得可怜委屈,这符合刘邦的性格形象,他老会“装”;

樊哙在宴会上义责项羽慷慨激昂,属于“以攻为守”,他没有这么多顾虑,也不需要伪装,这符合他武将与勇士,同时又是刘邦警卫的形象。

②从措辞看,一称“将军”,一称“大王”;一说“秋毫”,一说“毫毛”;一说“籍吏民,封府库”,一说“封闭宫室”:文辞有雅俗之分,语言细微的不同中体现了两人不同的身份、修养和个性。

(2)为什么会有如此不同呢?

文本疏通——第5段

沛公已出,项王使都尉陈平召沛公。沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何?”樊哙曰:“大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?”于是遂去。乃令张良留谢。良问曰:“大王来何操?”曰:“我持白璧一双,欲献项王,玉斗一双,欲与亚父。会其怒,不敢献。公为我献之。”张良曰:“谨诺。”

顾:顾及

方:正(是)

俎:砧板

为:是

让:责备

大王来何操:宾语前置句式,及“大王来操何”,疑问句中代词宾语前置

会:恰逢

文本疏通——第5段

当是时,项王军在鸿门下,沛公军在霸上,相去四十里。沛公则置车骑,脱身独骑,与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走,从郦山下,道芷阳间行。沛公谓张良曰:“从此道至吾军,不过二十里耳。度我至军中,公乃入。”

去:距离

道:动词,取道

间:秘密的

置:放弃,丢下

度:揣测,推测

文本疏通——第6.7段

沛公已去,间至军中。张良入谢,曰:“沛公不胜杯杓,不能辞。谨使臣良奉白璧一双,再拜献大王足下,玉斗一双,再拜奉大将军足下。”项王曰:“沛公安在?”良曰:“闻大王有意督过之,脱身独去,已至军矣。”项王则受璧,置之坐上。亚父受玉斗,置之地,拔剑撞而破之,曰:“唉!竖子不足与谋!夺项王天下者必沛公也。吾属今为之虏矣!”

沛公至军,立诛杀曹无伤。

胜:承受

再拜:拜两次

沛公安在:宾语前置句式,即“沛公在安”,疑问句中代词宾语前置。安:哪里

杯杓:酒器,借指饮酒

督过:责备,责罚

竖子:骂人的话,相当于

宴前:

无伤告密、范增献计、夜访张良、刘邦定策、项伯说情

宴中:

沛公谢罪、范增示意、项庄舞剑、樊哙闯帐、义责项羽

宴后:

沛公逃席、张良留谢、项王受璧、范增怒骂、诛杀无伤

情节梳理

从韩信角度思考,刘项之不同。

韩信此时担任项羽的“执戟郎”,应该观察了全过程,这一事件对韩信的影响如何?从后来的韩信投奔刘邦自然可以看出。那么,在韩信眼中,刘邦与项羽究竟有何不同?想必韩信不止一次地做过比较。请你尝试分析。

探究二:从韩信角度思考,刘项之不同。

韩信一定知道的内容:

1.刘邦的说辞:能伸能屈

2.项羽说出告密者曹无伤:没有政治头脑。

2.座次问题。

探究二:从韩信角度思考,刘项之不同。

韩信一定知道的内容:

3.项庄舞剑:范增擅作主张

4.项伯以身翼蔽沛公:内部的不团结

5.与樊哙的对话,尤其是最后“项王未有以应”:此刻樊哙的话侧重的是“义”,也是戳中项羽的心声,他信奉的是“义”这样的贵族式逻辑。

6.受璧置之座上,亚父受玉斗,置之地,拔剑撞而破之,曰:“唉!竖子不足与谋!夺项王天下者必沛公也。吾属今为之虏矣!”谋士范增骄横浮躁

探究二:从韩信角度思考,刘项之不同。

2.范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也。急击勿失!”

韩信可能知道的:

1.项羽大怒曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军!”

易怒鲁莽

谋士范增喜欢发号施令、狂妄自大

刘邦隐忍克制

探究二:从韩信角度思考,刘项之不同。

我们知道的内容:

1.宴前刘邦与张良的对话

2.宴后张良留谢

“会其怒,不敢献”一句,足以让人想象项羽、范增的盛怒之情,刘邦尚且“不敢献”,张良却只是一句“谨诺”。若无胆无识,如何敢留下善后?

“闻大王有意督过之”,对项羽心思洞若观火,对离席结局预料在先,若无才无略,如何将对手心思牢牢掌控?

“已至军矣”,暗示结局已定,徒劳无益,若无智无勇,如何敢如此镇定自若、独自对敌?

张良留谢

胆识过人,对敌镇定自若、沉稳机智、处事有方

刘邦集团:内部团结、能言善辩、知人善用、能屈能伸、虑事周到

项羽集团:内部不团结、直率鲁莽、见识不远、不善用人、下属也不善进言,但比较宽宏大量等

后世对项羽评价

题乌江亭 杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

题乌江项王庙诗 王安石

百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。

江东弟子今犹在,肯为君王卷土来?

夏日绝句 李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

作业布置:

许多读者认为项羽因为在鸿门宴上不杀刘邦而失去天下,你同意吗?司马迁写作此文,又向我们传达出他怎样的历史认识?写一篇文章,简要谈谈你的看法。

项庄舞剑,意在沛公:形容说话和行动的真实意图别有所指。

发指眦裂:形容非常愤怒。

人为刀俎,我为鱼肉:比喻生杀大权掌握在别人手里,自己处在被宰割的地位。

劳苦功高:形容做事勤苦,功劳很大。

秋毫无犯:形容军队纪律严明,丝毫不侵犯百姓利益。

不足与谋:指某人不值得和其商量事情。

成语积累

多维解读,积累写作素材

阅读《鸿门宴》,从中选择一位人物,思考,你可以运用和他相关的情节来论证怎样的观点?

【适用话题】可用于“忍是一种勇气,更是一种智慧”“不善于抓住机遇,往往与成功失之交臂”“机遇不等人”“虚心纳谏方能成功”“和则兴,散则败”“自信与自负”“意气”等写作观点或写作话题。

角度一:懂得隐忍,方成大业

隐忍是成大事的必修课。 “小不忍,则乱大谋。”想要成就一番事业,必须懂得隐忍。刘邦能屈能伸,善于隐忍的行事作风,也让他多次化险为夷,否则可能还没等到他功成名就,已被人除掉。所谓,“不谋全局者,不足谋一隅;不谋一世者,不足谋一时”,善于隐忍以顾全大局,方成大业。勇者善于在逆境隐忍、坚守,把锋芒内敛于心,积蓄力量,突破自我,创造新的力量。

角度二:知人善任,人尽其用

知人需要智慧。知人者须自知,自知方能知人。刘邦深深知道,运筹帷幄,自己不如张良;管理国家,自己不如萧何;统领大军,自己不如韩信。这种清醒的自我认识,成为刘邦汇聚天下英才为己所用的内在动力。刘邦知道,人才的长处可以弥补自己的短处。所以,刘邦积极发现人才,通过人才来完善自己。刘邦身边,武有韩信,谋有张良,大量人才的加盟使刘邦的势力迅速壮大,最终以弱胜强,以寡胜众,取得了楚汉战争的胜利。刘邦自知,进而知人,成就了韩信,也成就了自己。

角度三:气节

项羽兵败之际,原本可以趁乱逃走。但是作为西楚霸王,他选择用死来成全自己最后的骄傲。宁肯自刎,也绝不束手就擒。后代文人多感慨于他的气节,遂有“至今思项羽,不肯过江东”之句传世。有气节的人不会被打倒,你尽可以毁灭他,但绝不可击败他。

“生当作人杰,死亦为鬼雄”,这是西楚霸王。刘邦没有他的英勇豪迈,更没有他的儿女情长。他是西楚霸王,死了还是西楚霸王。面对着“化石哪解语,作草犹可舞”的虞姬,他只能挥泪掩痛。望着昔日的金戈铁马,在四面楚歌之中一夜崩溃,他泣不成声。他无语,但仍在拼杀。乌江畔,他毅然决然地选择拔剑自刎。鲜血染红了乌江,却依旧沸腾。时间在流逝,可时间的长河中,项羽的精气神汩汩流进每一个中华儿女的心中。历史为他定格,我们为他高歌,他就是彪炳千古的铁骨英雄。

—— (2011年安徽卷高分作文《时间在流逝》)

角度四:团队的力量

刘邦之所以成就千秋大业,那是因为他拥有一个优秀的团队。在激烈险恶的斗争中,好的团队凝聚的力量无可抵挡。张良的智慧,樊哙的勇猛,刘邦的缜密,组成了一支力挽狂澜绝处逢生的力量。然而项羽的团队缺乏沟通人心涣散,项伯夜会刘邦,项羽优柔寡断,范增怒言相斥,四面楚歌的结局已露端倪。团队的力量可以决定个人命运,甚至可以决定历史的走向。

角度五: 切勿骄傲自负

自矜功伐,最终不免要尝到失败的苦果。项羽攻入函谷关后,拥有大军四十万,实力强大,士气正旺,颇为自负。“旦日飨士卒,为击破沛公军”,以为刘邦在自己的掌控之中,鸿门宴上坦然接受刘邦恭卑的谢罪,其傲慢轻敌的思想最终为自己的悲剧埋下了祸根。轻敌思想要不得,在任何时刻都不要忽略了对手的存在;要尊重对手、警惕对手,对对手不能过于傲慢自负。

角度六:性格决定成败

培根说:“性格决定命运。”何为性格?它是指在一定遗传基础上形成的人们特有的人生态度和习惯性的行为方式。刘邦、项羽的两种不同性格,决定了成功和失败的两种不同命运。历史给了“性格决定命运”以最好的诠释。命运掌握在我们自己的手中,改造我们的性格就是改造命运。人类的历史和社会发展都告诉我们:性格决定命运。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])