统编版九年级语文下册 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读 课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版九年级语文下册 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读 课件(共46张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 14:40:41 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

《儒林外史》

讽刺作品的阅读

新课导入

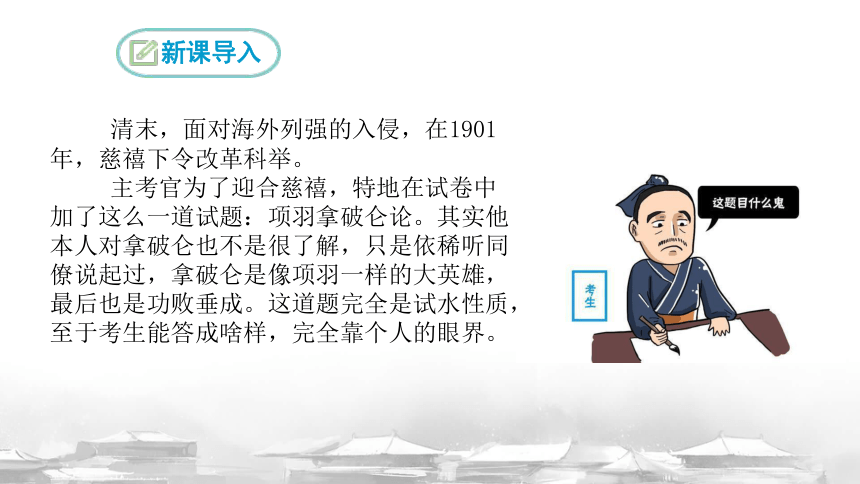

清末,面对海外列强的入侵,在1901年,慈禧下令改革科举。

主考官为了迎合慈禧,特地在试卷中加了这么一道试题:项羽拿破仑论。其实他本人对拿破仑也不是很了解,只是依稀听同僚说起过,拿破仑是像项羽一样的大英雄,最后也是功败垂成。这道题完全是试水性质,至于考生能答成啥样,完全靠个人的眼界。

来自全国各地的考生在看到这道题考题后也是傻眼了,苦思冥想项羽和“破轮”有啥关系 但古人毕竟是文科出身,很快便想出了破题点。只见一考生在试卷上写到:“夫项羽力能拔山,岂一破轮而不能拿乎 使破轮自修其政,又焉能为项羽所拿者 拿全轮而不胜,而况于拿破轮也哉 ”

阅卷考官在看到这位考生的答案后,笑的肚子都痛了。原来此人并不知道“拿破仑”是个人,还是以为是要他们论述项羽拿“破轮”。所以他在文中说:“项羽力能拔山,岂会连一破轮都拿不起来 破轮自然会有人修理,又何必要项羽去拿呢 拿全轮都胜不了,更不用说拿破轮了。”

有一新生在见到考题后也是茫然不知所措,后来突然顿悟,抬笔写到:“夫项羽,乃拔山盖世之雄,岂有一破仑而不能拿乎 非不能也,实不必也。彼破仑,为何物 其大几许,其高若干 纵或挡道,乌骓但扬蹄,项羽即可过焉,何需下马将其移开,而后再行 岂不多此一举乎。基于上述,余以为:项羽不必拿破仑。”

由此可见,迂腐落后的科举制度和闭关锁国的政策给国人带来了极大的伤害。

《儒林外史》不仅是清中叶唯一一部长篇儒林小说,而且是我国古代文学史上最杰出的长篇讽刺小说,标志着我国古代讽刺小说艺术发展的新阶段。

《儒林外史》主要描写封建社会后期知识分子及官绅的活动和精神面貌,成功塑造了生活在封建末世和科举制度下的封建文人群像。反应了封建社会末期腐朽黑暗的社会现实,批判了八股举仕制度,揭露了封建统治的罪恶和虚伪。

作品概述

走近作者

【吴敬梓】(1701—1754),字敏轩,一字文木,号粒民,清代小说家。因家有“文木山房”,所以晚年自称“文木老人”。安徽全椒人。工诗词散文,尤精《文选》以《儒林外史》成就最高。

写作背景

吴敬梓的个人经历,令他对考八股、开科举等利弊感受尤深。而在时代背景上,清朝康熙、雍正、乾隆三代,中国已经出现了资本主义生产关系的萌芽,社会表面的繁荣掩盖不了封建社会的腐朽。统治者镇压武装起义的同时,大兴文字狱,以考八股、开科举、提倡理学等方法统治思想、牢笼士人。

吴敬梓反对八股文、科举制,憎恶士子们醉心制艺,热衷功名利禄的习尚。他把这些观点反映在《儒林外史》里,以讽刺的手法,对丑恶的事物进行深刻的揭露。

书名上,“儒林”一词源出《史记》“儒林列传”。是“儒者之林”,指学术界等。 国史列传,自然是“正史”,作者专门以“外史”为书名,正是为了作区别。

并且作者有意把书中故事假托发生在明代,以类“正史”,而实际上描绘的却是清代广泛的社会生活,反映了作者同时代的文人在科举制度毒害下的厄运。

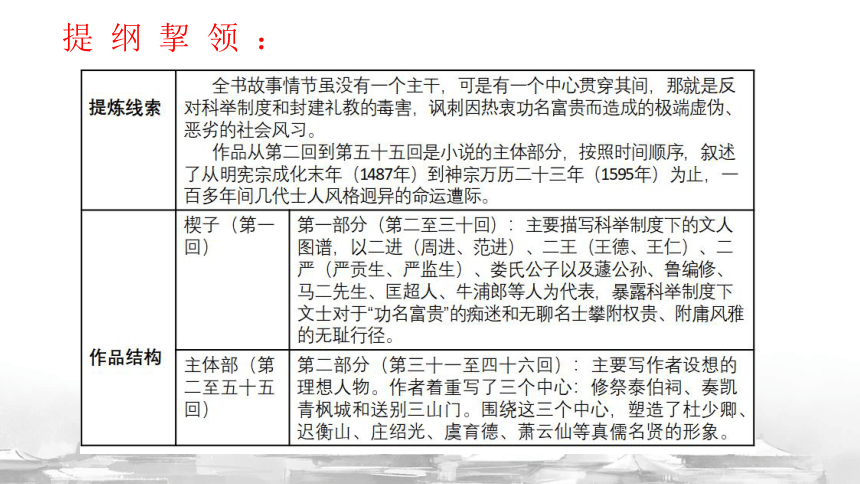

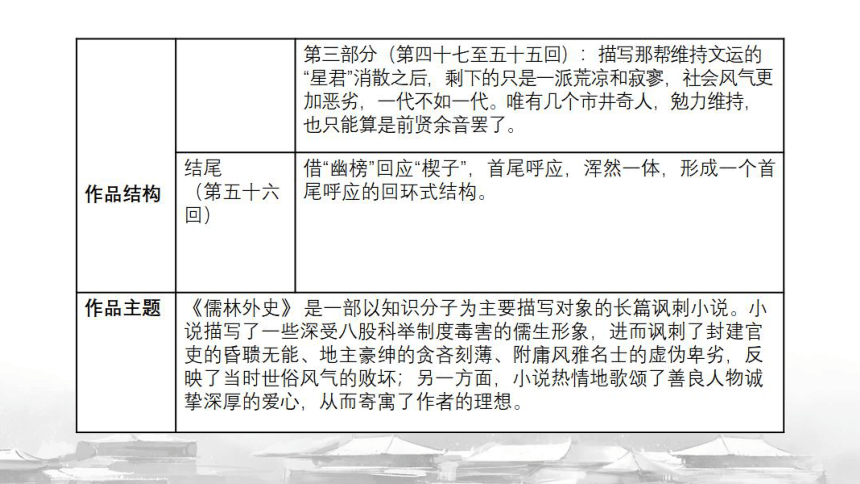

提 纲 挈 领 :

【人物形象】 《儒林外史》主要写了四类人。

(1)腐儒的典型:——周进、范进。

腐儒的特点:热衷功名(把科举作为荣身之路)、苦苦追求、终获成功。

为科举不惜付出一切代价,甚至付出大半生的努力。

【周进】

(1)周进六十多岁还是个童生,依靠在村子私塾里教书糊口。

(2)学生顾小舍人都进学成了秀才,他再无资格继续教下去,沦落到薛家集观音庵私塾中来坐馆糊口,饱受秀才梅玖和举人王进的嘲弄和冷遇。

(3)参观贡院时,大半生追求功名富贵却求之不得的辛酸悲苦,以及所忍受的侮辱欺凌一下子倾泻出来,让他悲伤得要寻死。

(4)几个商人帮助周进捐了个监生。不久,周进凭着监生的资格竟考中了举人。

(5)过了几年,他又中了进士,升为御史,被指派为广东学道。在广州,周进发现了范进。为了照顾这个五十四岁的老童生,他把范进的卷子反复看了三遍,终于发现那是天地间最好的文章,于是将范进取为秀才。

【性格特点】周进前半生生活在社会底层,地位卑下,事事仰人鼻息,形成逆来顺受的性格。暮年飞黄腾达后,同情、提携同样出身下层和同样屡试不第的范进,表明周进秉性忠厚,迂而不恶。在这个醉心于科举,而心术并未大坏的读书人身上,我们更可见出科举制对士子灵魂的侵蚀之深。

(1)五十多岁仅是个童生,一心参加科举考试,直到五十四岁才中秀才;要去应乡试,却被胡屠户奚落,但他宁可让家人挨饿也要再去应考;及至中举,他竟然欢喜得发了疯。范进中举后,陡然变脸与张乡绅称兄道弟对岳父油腔滑调。

【范进】

(2)胡屠户在范进中秀才前,盛气凌人地辱骂他,说他是“现世宝”“穷鬼”“烂忠厚没用的人”,而他只是唯唯诺诺,还说“岳父见教的是”;他向胡屠户借盘缠,胡屠户用不堪入耳的说话骂他,甚至骂他母亲是老不死的老娘,他也毫不生气。

热衷功名,

迂腐无能。

虚伪奸诈,

世故圆滑。

逆来顺受,

怯懦麻木。

(2)官绅的典型:

贪官污吏——汤奉、王惠。

土豪劣绅——严监生、严贡生。

如果可怜的读书人一旦考中了进士,便可以名正言顺的踏入仕途。而那些原本可怜的读书人一旦做了官,很快便会成为贪官污吏。其中汤奉和王惠就是两个典型的例子。

书中这样描绘汤知县:“次日早堂,头一起带进来的是一个偷鸡的积贼,知县怒道:‘你这奴才,在我手里犯过几次,总不改业,打也不怕,今日如何是好?’因取过朱笔来,在他脸上写了‘偷鸡贼’三个字:取一面枷枷了,把他偷的鸡,头向后,尾向前,捆在他头上,枷了出去。才出得县门,那鸡屁股里喇的一声,屙出一泡稀屎来,从额颅上淌到鼻子上,胡子粘成一片,滴到枷上。两边看的人多笑。第二起叫将老师父上来,大骂一顿‘大胆狗奴’,重责三十板,取一面大枷,把那五十斤牛肉都堆在枷上,脸和颈子箍得紧紧的,只剩的两个眼睛,在县前示众。天气又热,枷到第二日,牛肉生蛆,第三日,呜呼死了。”

南昌太守王惠,也是一个贪官的典型。他念念不忘“三年清知府,十万雪花银”的通例,他一到任,衙门里就满是“戥子声,算盘声,银子声,衙役百姓一个个被他打得魂飞魄散,合城的人,无一个不知道太守的厉害,睡梦里也是怕的。”

相关情节:

这些官吏就凭借科举得意,升官发财,作威作福;而贪狠、蛮横则成了他们的共同特征。这就进一步暴露了科举制度的罪恶,同时也反映了当时整个封建官吏政治的腐败不堪。

(1)贪官污吏:贪婪成性、敲骨吸髓的贪官污吏,如王惠、汤奉等。

(2)土豪劣绅:戴着科举功名的帽子而横行霸道、堕落无行的在乡士绅,如严贡生、严监生、张静斋等。

(3)八股迷的典型:——马静、鲁编修。

科举既然成了读书人猎取功名富贵的唯一手段,八股文自然就成了文章的正宗。于是无数的封建文人,孜孜不倦地钻研八股文,其中最虔诚的八股制艺信徒当属马静和鲁编修了。

【马静】

本名:马纯上 别名:马静、马二先生

马二先生是八股科举考试的虔诚信徒,也真把儒家思想,包括立身做人的一些积极因素融入血液,所以马二先生也有着一副菩萨心肠,乐善好施。可见马纯上是一个深受八股毒害的读书人,却也闪耀着人性的光辉。

马二先生认为“举业”二字是从古到今人人必要做的,“到本朝用文章取士,这是极好的法则”。马二先生把当官看作人生唯一的价值。而按朝廷功令做举业,则是做官的唯一正途。他价值取向完全是八股科举制度的产物。马二先生已经把八股神化了,并对其无比痴迷。

【鲁编修】

鲁编修认为:“八股文章若做的好,随你做什么东西,要诗就诗,要赋就赋,都是一鞭一条痕,一掴一掌血;若是八股文章欠讲究,任你做出甚么来都是野狐禅,邪魔歪道。” 鲁编修已达到了科举考试的最高等级,实现了其人生的最高理想。但作者写他却是从他在京城清苦得实在混不下去的返乡途中开始的。

作者以如此寒酸之笔来写这位“成功者”,其画外音显然是说,以整个的个人尊严和物质生活享受为代价换来的翰林编修之职,除了徒有虚名外,没有任何实际意义。

他出场后的开场白是:“做穷翰林的人,只望着几回差使。现今肥美的差,都被别人钻谋去了。白白坐在京城,赔钱度日。况且弟年将五十,又无子息,只有一个小女,还不曾许字人家,思量不如告假返舍,料理些家务,再作道理。”

(4)正面的典型:——王冕、杜少卿 等。

《儒林外史》中不仅有对儒林丑类的揭露和讽刺而且有对正面人物的肯定和歌颂。

作者肯定的最多的是哪些不慕名利的知识分子,王冕和杜少卿是其中的典型代表。

第三十二~三十四回考点

2、“真儒”“贤人”形象:迟衡山、庄绍光、虞育德等。

讲究文行出处,淡泊功名利禄,面对世风日下的现实,都企图用复古的办法来改良社会。

修建和祭祀泰伯祠。在这些人身上反映了当时一部分知识分子企图通过复古来改变衰风颓运的正统儒家思想。

《儒林外史》第二课时

讽刺作品的阅读

上节课,我们学习了儒林外史中主要的四类人物:

1、腐儒的典型:周进、范进等。

2、官绅的典型:官——汤奉、王惠等。

绅——严监生、严贡生、张敬斋等。

3、八股迷典型:马静(马二先生)、鲁编修等。

4、正面的典型:王冕、杜少卿等。

全书通过各类士官乡绅尖锐的讽刺和批判了科举制度是怎样腐蚀着文士的心灵,以及士子们热衷科举不过是为了爬上统治阶级升官发财,骑在百姓头上作威作福。

一群穷苦读书人,原本善良,一旦中举出仕立刻转换贪官污吏的嘴脸,进一步暴露了科举制度的罪恶,同时也反应了当时政治的腐败。

全书主题思想:

深度赏析:

(一)严监生

人物介绍:

严监生,原名严大育,字致和,家财万贯却十分吝啬。平日夫妻四口在家度日,猪肉也舍不得买一斤,每常儿子要吃时,在熟切店内买四个钱的哄他就是了。他每年典当铺利钱多达数百两,有病却不肯医。起初撑着,后来渐渐饮食不进,骨瘦如柴,又舍不得吃人参,不觉沉疴加身。临终之际,看着灯盏里两根灯草,不肯断气,直到挑掉一茎,才撒手西归。

“两个灯草”→ “吝啬人”的代名词

传统意义上,人们认为严监生是个贪婪成性、视财如命的吝啬鬼、守财奴而大加鞭笞。其实不然,严监生的性格当中既有吝啬成性、外柔内奸的一面,还有富有人情味、慷慨大方的一面。这些矛盾的性格时刻交织在一起,形成了严监生一种复杂矛盾的性格。而他这种性格形成的原因离不开当时社会环境极其兄长的影响。作者创设这一形象具有重要的文学价值和社会价值。

他的人情味体现在:

(1)对哥哥严贡生无法割舍的手足情

(2)对正室王氏平淡真挚的结发情

(3)对侧室赵氏用心良苦的关爱情

(4)对儿子细腻而又深沉的舔犊情

严监生作为吴敬梓笔下的一个典型人物,虽然着墨不多,但意义非凡。他反映了当时社会上有资产的儒生形象。褒贬结合、讽刺的手法让严监生一形象丰满而真实可信。他集吝啬慷慨于一身,慷慨实为吝啬的无奈之举。他有人情味却有着外柔内奸的性格。总之,他是一个在统治阶级中被人捉弄的人物,他有吝啬、薄情、慷慨的一面,又不乏人情味。

这样的多重性格有着其特定的社会因素及作者写作的意图。作者倾注了较多的同情,并通过这个人物反映当时的科举制度对人的毒害。对待这个人物,我们不能单一判断他是个吝啬的人,也要多方面地看待这个人。这样才能理解作者的写作意图,从而体会其文学意义和价值。

严监生多重性格形成的原因:

1、封建社会制度对严监生性格的影响

2、封建科举制度对严监生性格的影响

3、封建宗法制度对严监生性格的影响

(二)匡超人

匡超人,原名匡迥,号超人,是《儒林外史》中的角色,也是书中一个角色鲜明,性格极其丰富的文学形象。匡超人是温州府乐清县人,他原本是一个农村少年,自小上过几年学,因家贫无力读不成了,跟一个买柴的客人到省城帮忙记帐。不料客人折本倒闭,匡超人不得不靠给人拆字混日子,这时他才二十二岁。匡超人本是一个事亲孝顺,勤劳好学的农村青年,吴敬梓在小说中细致的描写了他一步一步走向人格沦丧,灵魂堕落的过程。匡超人思想的发展,大体上可以分为少年时期,转折时期,变质时期三个阶段。

匡超人少年时期手脚勤快,心地善良,事亲孝顺。他在马二先生的资助下回到家中见到娘亲就“放下行李,整一整衣服,替娘作揖磕头。”父亲卧病在床,他回到家就买了一只猪蹄来家煨着,等烂熟,和饭拿到父亲面前。晚上拿个被单,睡在父亲脚跟头。他白天里杀猪,卖豆腐,晚上便服侍父亲。他父亲夜里睡不着,要吐痰,吃茶水,一直到四更鼓,匡超人就读书陪到四更鼓,每夜只睡一个更头。哥哥买了个鸡子来给他接风,叫他不要告诉父亲。他那里肯依,把鸡肉先盛了一碗送给父母,然后才肯吃。对父母真是体贴入微。晚上村里失火,累及自家,他首先背出父亲,然后扶出母亲。在他看来,这是头等重要的,其他行李家什都不在话下。可见孝顺父母是他最高的道德标准,这时的匡超人是极为淳朴可爱的。

因为匡超人事亲孝顺,而且勤学上进,一日被路过的知县李本瑛发现,感其嘉行,提携他中了秀才,岂料李知县被人诬告,可能累及匡超人。于是他来到杭州躲避风头。匡超人到了杭州,要投奔的潘三外出未归,便与一班假名士交往,这段时期是他一生中的转折时期。

这些斗方名士或因科举败北或因自身条件的限制无法取得功名进入仕途。于是这些人就想找一条“终南捷径”:刻诗集,结诗社,写斗方,诗酒风流,充当名士。这些人表面上潇洒风流,但骨子里忘不了功名富贵。他们假托无意功名富贵自以为清高,意图侥幸能够名利双收。正如景兰江所言,“可知道赵爷虽不曾中进士,外边诗选上刻着他的诗几十处,行遍天下,那个不晓得有赵雪斋先生?只怕比进士享名多着哩!”而匡超人初到杭州后,就卷进了这帮“名士”之中,“才知道天下还有这一种道理”。受到他们的影响与熏陶,年少时那朴实敦厚的人品开始受到污染,思想开始蜕变。于是匡超人主动地加入到这群名士中,参加了“西湖诗会”,也想从中获取些好处。可见此时的匡超人已是被名士群所同化。虽然马二先生教他懂得了读书人应以文章举业为主,但这条路终究是难走的,况且此时的恩师李本瑛已被人诬告摘了印,无人提携,于是匡超人转身投入到西湖斗方名士们所吹捧的“终南捷径”之中了。

匡超人思想的第三个时期即质变时期是在认识了潘三以后。潘三是一个把持官府,包揽词讼,拐带人口,买嘱枪手的市井恶棍。他劝匡超人不要与那帮名士来往,只有像他那样才能做一些有想头的事情,才能发迹。他看中匡超人知书识字,能写会算,而且聪明伶俐,他要利用匡超人为自己服务。如勾结差人黄球,拐卖乐清县大户人家逃出来的一个使女给姓胡的财主,伪造的朱签就是匡超人所拟,而潘三也很豪爽的给了他二十两银子。匡超人从中尝到甜头,为非作歹的胆子也就越发大了起来。接下来在潘三的安排下,他又顶替金跃上考场,并中了秀才,又赚了二百两银子。潘三确实没有亏待匡超人,不但帮他在城里买了房子,还给他取了亲。从私人的关系来看,潘三是有恩于匡超人的。但是,在潘三被捕后,匡超人展示出他在这个污浊社会的“学习成果”——暴露出他那寡情薄义、虚伪、撒谎的嘴脸:逼妻子回大柳庄乡下,导致其妻郁闷忧虑而死;潘三入狱后的翻脸无情;考取教习后的自命不凡,吹自己为读书人所供奉的“先儒”而贻笑大方。这个昔日的纯朴少年已经变成一个毫无廉耻的吹牛家,虚伪透顶,狡诈至极。

在小说所展示的匡超人的历程中,我们清楚的看到他从纯朴善良到人格沦丧,一步一步地走向堕落。作者通过这样一个农家子弟堕落的全过程,揭露了恶浊势利的社会、牢笼士子的八股取士的罪恶本质。

人物评价:

吴敬梓详细描写了匡超人蜕变的过程,目的是揭示其蜕变的社会原因,他笔锋所指是造成这种悲剧的社会制度,它将封建传统文化中的消极因素发展到了极致。这种认识,使作者对匡超人的描写并不是停留在表面,而是深入到人物的本质。这表现为以下几个方面:

首先,对八股取士的科举制度的揭露和批判。《儒林外史》以此为直接的抨击目标,充分揭露了它对知识分子的腐蚀和摧残。《儒林外史》在开宗明义的第一回就借王冕之口指出:“这个法却定的不好!将来读书人既有此一条荣身之路,把那文行出处都看得轻了。”尽管科举制度弊端百出,但是读书人舍此并无第二条进身之路。在匡超人所处的社会环境中,读圣贤书却品格卑劣者举不胜举:严贡生、张静斋、王惠等等。匡超人处在这样的环境中自然也就无法实现学问与道德的自我完善。他只能在追求功名富贵的道路上走得越来越远,并为此而不择手段,从而迷失了自我。因此,吴敬梓把罪恶和堕落的责任主要归结于八股取士的科举制度。

其次,势利的社会风气。“《儒林外史》从讥讽势利起始,到谴责势利为结,对势利的描写可以说是贯穿于全书,具有长久的历时性”。匡超人只认提拔他的李本瑛为老师,而不承认学里的老师;可一旦传说他所拜的老师李本瑛被参而可能连累他时,又认为真是“晦气”;但在李本瑛升任为给事中派人来寻他时,他又表示将不日即来赴教。可见“老师”和“门生”这层关系是以对自己是否有益来确定的。

从小说的实际描写来看虽然势利之风遍及各个阶层,历久而不衰,但仔细读来,作者所描写和谴责的势利现象又多出现于士林和官场。在吴敬梓笔下,无论是秀才如匡超人、进士如王惠。整个社会都被势利之风所浸染。如此描写与作者的实际生活是密切相关的。吴敬梓出生并生活于他的家族由盛而衰之际,他由此而饱尝人间的冷暖、世态的炎凉,产生了对势利社会的无穷愤慨。

匡超人变质的过程让我们看到其蜕变的根源。吴敬梓对他予以讽刺,目的是对造成这样畸形发展的知识分子的社会给以揭露。吴敬梓虽然没有提出解决办法,但他能够在清朝的盛世的现实环境中正视封建社会的危机,这正是他的思想跳出流俗的表现,也正是《儒林外史》能够成为我国优秀的古典小说的原因。

写作手法:

匡超人是吴敬梓用最深沉的感情写出的一个血肉丰满的人物。吴敬梓在塑造匡超人这一形象时采用了多种艺术方法,细致地勾画出一个比较纯朴善良的农村青年精神生命的毁灭,一出真正人格沦丧的悲剧。

其一、先扬后抑,揭露社会制度。匡超人是书中的一个否定性人物,吴敬梓在确定其主导倾向以后,还写出了他暇瑜混合的一面,寄托了自己的爱和憎。对堕落以前的匡超人,作者就用饱含赞颂和感叹的笔触,细细地描写了他的事亲孝顺的行为:漂泊在外时对父亲的牵挂;在兄长面前的谦卑;细心照料卧病在床的老父。而在匡超人步步走向堕落时吴敬梓却毫不留情的给予讽刺:中了秀才后的势利;狠心逼妻回乡;潘三被捕后的翻脸无情;在牛布衣和冯琢庵面前的吹牛撒谎等等。在作者客观的描写中,我们看到一个真实可感的匡超人,他先前的淳朴让人赞叹,而他的变质既让人惋惜又让人憎恶。

其二、冷静的讽刺描写。这是指作者在叙事描写中,不作主观的情绪流露,语言含蓄,对人对事都是白描的手法。讽刺场面越热烈,作者的笔触就越冷静犀利,这种冷静的文字是作者深沉哀痛,力透纸背之作。

比如在第二十回,匡超人对着景兰江和蒋书办攻讦(jié)曾经给他许多帮助的潘三说:“潘三哥所做的这些事,便是我做地方官,我也是要访拿他的。”对这番话,作者只是悠悠道来,并无着意用力之处,但是这种语气越是冷静,在读者心目中的反差情绪就越强烈。潘三固然作了许多坏事,身陷缧绁(léi xiè)是罪有应得,但匡超人却不应弃之不理。想当初潘三待匡超人也不薄,被捕后也未将匡超人供出来,此时匡超人不念半点旧日情分,其心如蛇蝎。可见这种冷静的笔法能起到最大限度的艺术效果,能激起读者强烈的情绪。

其三、在谎言世界里揭露人物的丑恶嘴脸。他本已娶妻郑氏,却在李“恩师”问及可曾婚娶时,“暗想,老师是位大人,在他面前说出丈人是抚院的差,恐惹他看轻了笑,只得答道:‘还不曾’。”只这三个字的谎言使他又得娶李“恩师”有沉鱼落雁之容、闭月羞花之貌的外甥女,又得了极其可观的数百金的装奁(lián),享了好几个月的天福。

在匡超人进京途中在牛布衣和冯琢庵面前大肆地吹牛撒谎:“我的文名也够了……此五省读书的人,家家隆重的是小弟,都在书案上,香火蜡烛,供者‘先儒匡子之神位’。” 这被牛布衣一语点破:“所谓‘先儒’者,乃去世之儒者,今先生尚在,何得如此称呼?”在这样的描述中自然而然地揭开匡超人那麒麟皮下的马脚。这使匡超人这一形象更有讽刺意味。

其四、对比的方法。在塑造匡超人这一形象时,吴敬梓多次运用了对比的方法,比如说匡超人在遇见马二先生时的毕恭毕敬与他在牛布衣和冯琢庵面前说马二先生的选本是“理法有余,才气不足”的对比,揭开了他吹牛撒谎的嘴脸;匡超人对潘三前后态度的变化,讽刺了他的虚伪无情。

值得注意的是,吴敬梓在《儒林外史》这一鸿篇巨制中塑造了很多命运相似的人物形象,诸如前面开篇的周进和范进,两人都有同样落魄的前半生,而后半生却青云直上,进而成为曾毒害自己的科举制度的忠实卫道士。而对应于匡超人,文木老人又塑造了一个叫做牛浦郎的人物形象,两人都有相同的经历,诸如停妻再娶等等。不同的是牛浦郎出生市井,而匡超人出生于农村而已。同学们课后可以在阅读中加以比较。这里就不加赘叙。

吴敬梓是中国讽刺小说的艺术大师,他在小说中以批判科举制度和功名富贵为中心,写尽了儒林乃至整个封建社会的丑态。匡超人正是其中一个极为典型的人物,吴敬梓的嫉世之深,可以从匡超人这一人物形象中窥得一斑。

体会批判精神;

欣赏讽刺笔法;

联系现实深入理解。

读书方法指导

《儒林外史》

讽刺作品的阅读

新课导入

清末,面对海外列强的入侵,在1901年,慈禧下令改革科举。

主考官为了迎合慈禧,特地在试卷中加了这么一道试题:项羽拿破仑论。其实他本人对拿破仑也不是很了解,只是依稀听同僚说起过,拿破仑是像项羽一样的大英雄,最后也是功败垂成。这道题完全是试水性质,至于考生能答成啥样,完全靠个人的眼界。

来自全国各地的考生在看到这道题考题后也是傻眼了,苦思冥想项羽和“破轮”有啥关系 但古人毕竟是文科出身,很快便想出了破题点。只见一考生在试卷上写到:“夫项羽力能拔山,岂一破轮而不能拿乎 使破轮自修其政,又焉能为项羽所拿者 拿全轮而不胜,而况于拿破轮也哉 ”

阅卷考官在看到这位考生的答案后,笑的肚子都痛了。原来此人并不知道“拿破仑”是个人,还是以为是要他们论述项羽拿“破轮”。所以他在文中说:“项羽力能拔山,岂会连一破轮都拿不起来 破轮自然会有人修理,又何必要项羽去拿呢 拿全轮都胜不了,更不用说拿破轮了。”

有一新生在见到考题后也是茫然不知所措,后来突然顿悟,抬笔写到:“夫项羽,乃拔山盖世之雄,岂有一破仑而不能拿乎 非不能也,实不必也。彼破仑,为何物 其大几许,其高若干 纵或挡道,乌骓但扬蹄,项羽即可过焉,何需下马将其移开,而后再行 岂不多此一举乎。基于上述,余以为:项羽不必拿破仑。”

由此可见,迂腐落后的科举制度和闭关锁国的政策给国人带来了极大的伤害。

《儒林外史》不仅是清中叶唯一一部长篇儒林小说,而且是我国古代文学史上最杰出的长篇讽刺小说,标志着我国古代讽刺小说艺术发展的新阶段。

《儒林外史》主要描写封建社会后期知识分子及官绅的活动和精神面貌,成功塑造了生活在封建末世和科举制度下的封建文人群像。反应了封建社会末期腐朽黑暗的社会现实,批判了八股举仕制度,揭露了封建统治的罪恶和虚伪。

作品概述

走近作者

【吴敬梓】(1701—1754),字敏轩,一字文木,号粒民,清代小说家。因家有“文木山房”,所以晚年自称“文木老人”。安徽全椒人。工诗词散文,尤精《文选》以《儒林外史》成就最高。

写作背景

吴敬梓的个人经历,令他对考八股、开科举等利弊感受尤深。而在时代背景上,清朝康熙、雍正、乾隆三代,中国已经出现了资本主义生产关系的萌芽,社会表面的繁荣掩盖不了封建社会的腐朽。统治者镇压武装起义的同时,大兴文字狱,以考八股、开科举、提倡理学等方法统治思想、牢笼士人。

吴敬梓反对八股文、科举制,憎恶士子们醉心制艺,热衷功名利禄的习尚。他把这些观点反映在《儒林外史》里,以讽刺的手法,对丑恶的事物进行深刻的揭露。

书名上,“儒林”一词源出《史记》“儒林列传”。是“儒者之林”,指学术界等。 国史列传,自然是“正史”,作者专门以“外史”为书名,正是为了作区别。

并且作者有意把书中故事假托发生在明代,以类“正史”,而实际上描绘的却是清代广泛的社会生活,反映了作者同时代的文人在科举制度毒害下的厄运。

提 纲 挈 领 :

【人物形象】 《儒林外史》主要写了四类人。

(1)腐儒的典型:——周进、范进。

腐儒的特点:热衷功名(把科举作为荣身之路)、苦苦追求、终获成功。

为科举不惜付出一切代价,甚至付出大半生的努力。

【周进】

(1)周进六十多岁还是个童生,依靠在村子私塾里教书糊口。

(2)学生顾小舍人都进学成了秀才,他再无资格继续教下去,沦落到薛家集观音庵私塾中来坐馆糊口,饱受秀才梅玖和举人王进的嘲弄和冷遇。

(3)参观贡院时,大半生追求功名富贵却求之不得的辛酸悲苦,以及所忍受的侮辱欺凌一下子倾泻出来,让他悲伤得要寻死。

(4)几个商人帮助周进捐了个监生。不久,周进凭着监生的资格竟考中了举人。

(5)过了几年,他又中了进士,升为御史,被指派为广东学道。在广州,周进发现了范进。为了照顾这个五十四岁的老童生,他把范进的卷子反复看了三遍,终于发现那是天地间最好的文章,于是将范进取为秀才。

【性格特点】周进前半生生活在社会底层,地位卑下,事事仰人鼻息,形成逆来顺受的性格。暮年飞黄腾达后,同情、提携同样出身下层和同样屡试不第的范进,表明周进秉性忠厚,迂而不恶。在这个醉心于科举,而心术并未大坏的读书人身上,我们更可见出科举制对士子灵魂的侵蚀之深。

(1)五十多岁仅是个童生,一心参加科举考试,直到五十四岁才中秀才;要去应乡试,却被胡屠户奚落,但他宁可让家人挨饿也要再去应考;及至中举,他竟然欢喜得发了疯。范进中举后,陡然变脸与张乡绅称兄道弟对岳父油腔滑调。

【范进】

(2)胡屠户在范进中秀才前,盛气凌人地辱骂他,说他是“现世宝”“穷鬼”“烂忠厚没用的人”,而他只是唯唯诺诺,还说“岳父见教的是”;他向胡屠户借盘缠,胡屠户用不堪入耳的说话骂他,甚至骂他母亲是老不死的老娘,他也毫不生气。

热衷功名,

迂腐无能。

虚伪奸诈,

世故圆滑。

逆来顺受,

怯懦麻木。

(2)官绅的典型:

贪官污吏——汤奉、王惠。

土豪劣绅——严监生、严贡生。

如果可怜的读书人一旦考中了进士,便可以名正言顺的踏入仕途。而那些原本可怜的读书人一旦做了官,很快便会成为贪官污吏。其中汤奉和王惠就是两个典型的例子。

书中这样描绘汤知县:“次日早堂,头一起带进来的是一个偷鸡的积贼,知县怒道:‘你这奴才,在我手里犯过几次,总不改业,打也不怕,今日如何是好?’因取过朱笔来,在他脸上写了‘偷鸡贼’三个字:取一面枷枷了,把他偷的鸡,头向后,尾向前,捆在他头上,枷了出去。才出得县门,那鸡屁股里喇的一声,屙出一泡稀屎来,从额颅上淌到鼻子上,胡子粘成一片,滴到枷上。两边看的人多笑。第二起叫将老师父上来,大骂一顿‘大胆狗奴’,重责三十板,取一面大枷,把那五十斤牛肉都堆在枷上,脸和颈子箍得紧紧的,只剩的两个眼睛,在县前示众。天气又热,枷到第二日,牛肉生蛆,第三日,呜呼死了。”

南昌太守王惠,也是一个贪官的典型。他念念不忘“三年清知府,十万雪花银”的通例,他一到任,衙门里就满是“戥子声,算盘声,银子声,衙役百姓一个个被他打得魂飞魄散,合城的人,无一个不知道太守的厉害,睡梦里也是怕的。”

相关情节:

这些官吏就凭借科举得意,升官发财,作威作福;而贪狠、蛮横则成了他们的共同特征。这就进一步暴露了科举制度的罪恶,同时也反映了当时整个封建官吏政治的腐败不堪。

(1)贪官污吏:贪婪成性、敲骨吸髓的贪官污吏,如王惠、汤奉等。

(2)土豪劣绅:戴着科举功名的帽子而横行霸道、堕落无行的在乡士绅,如严贡生、严监生、张静斋等。

(3)八股迷的典型:——马静、鲁编修。

科举既然成了读书人猎取功名富贵的唯一手段,八股文自然就成了文章的正宗。于是无数的封建文人,孜孜不倦地钻研八股文,其中最虔诚的八股制艺信徒当属马静和鲁编修了。

【马静】

本名:马纯上 别名:马静、马二先生

马二先生是八股科举考试的虔诚信徒,也真把儒家思想,包括立身做人的一些积极因素融入血液,所以马二先生也有着一副菩萨心肠,乐善好施。可见马纯上是一个深受八股毒害的读书人,却也闪耀着人性的光辉。

马二先生认为“举业”二字是从古到今人人必要做的,“到本朝用文章取士,这是极好的法则”。马二先生把当官看作人生唯一的价值。而按朝廷功令做举业,则是做官的唯一正途。他价值取向完全是八股科举制度的产物。马二先生已经把八股神化了,并对其无比痴迷。

【鲁编修】

鲁编修认为:“八股文章若做的好,随你做什么东西,要诗就诗,要赋就赋,都是一鞭一条痕,一掴一掌血;若是八股文章欠讲究,任你做出甚么来都是野狐禅,邪魔歪道。” 鲁编修已达到了科举考试的最高等级,实现了其人生的最高理想。但作者写他却是从他在京城清苦得实在混不下去的返乡途中开始的。

作者以如此寒酸之笔来写这位“成功者”,其画外音显然是说,以整个的个人尊严和物质生活享受为代价换来的翰林编修之职,除了徒有虚名外,没有任何实际意义。

他出场后的开场白是:“做穷翰林的人,只望着几回差使。现今肥美的差,都被别人钻谋去了。白白坐在京城,赔钱度日。况且弟年将五十,又无子息,只有一个小女,还不曾许字人家,思量不如告假返舍,料理些家务,再作道理。”

(4)正面的典型:——王冕、杜少卿 等。

《儒林外史》中不仅有对儒林丑类的揭露和讽刺而且有对正面人物的肯定和歌颂。

作者肯定的最多的是哪些不慕名利的知识分子,王冕和杜少卿是其中的典型代表。

第三十二~三十四回考点

2、“真儒”“贤人”形象:迟衡山、庄绍光、虞育德等。

讲究文行出处,淡泊功名利禄,面对世风日下的现实,都企图用复古的办法来改良社会。

修建和祭祀泰伯祠。在这些人身上反映了当时一部分知识分子企图通过复古来改变衰风颓运的正统儒家思想。

《儒林外史》第二课时

讽刺作品的阅读

上节课,我们学习了儒林外史中主要的四类人物:

1、腐儒的典型:周进、范进等。

2、官绅的典型:官——汤奉、王惠等。

绅——严监生、严贡生、张敬斋等。

3、八股迷典型:马静(马二先生)、鲁编修等。

4、正面的典型:王冕、杜少卿等。

全书通过各类士官乡绅尖锐的讽刺和批判了科举制度是怎样腐蚀着文士的心灵,以及士子们热衷科举不过是为了爬上统治阶级升官发财,骑在百姓头上作威作福。

一群穷苦读书人,原本善良,一旦中举出仕立刻转换贪官污吏的嘴脸,进一步暴露了科举制度的罪恶,同时也反应了当时政治的腐败。

全书主题思想:

深度赏析:

(一)严监生

人物介绍:

严监生,原名严大育,字致和,家财万贯却十分吝啬。平日夫妻四口在家度日,猪肉也舍不得买一斤,每常儿子要吃时,在熟切店内买四个钱的哄他就是了。他每年典当铺利钱多达数百两,有病却不肯医。起初撑着,后来渐渐饮食不进,骨瘦如柴,又舍不得吃人参,不觉沉疴加身。临终之际,看着灯盏里两根灯草,不肯断气,直到挑掉一茎,才撒手西归。

“两个灯草”→ “吝啬人”的代名词

传统意义上,人们认为严监生是个贪婪成性、视财如命的吝啬鬼、守财奴而大加鞭笞。其实不然,严监生的性格当中既有吝啬成性、外柔内奸的一面,还有富有人情味、慷慨大方的一面。这些矛盾的性格时刻交织在一起,形成了严监生一种复杂矛盾的性格。而他这种性格形成的原因离不开当时社会环境极其兄长的影响。作者创设这一形象具有重要的文学价值和社会价值。

他的人情味体现在:

(1)对哥哥严贡生无法割舍的手足情

(2)对正室王氏平淡真挚的结发情

(3)对侧室赵氏用心良苦的关爱情

(4)对儿子细腻而又深沉的舔犊情

严监生作为吴敬梓笔下的一个典型人物,虽然着墨不多,但意义非凡。他反映了当时社会上有资产的儒生形象。褒贬结合、讽刺的手法让严监生一形象丰满而真实可信。他集吝啬慷慨于一身,慷慨实为吝啬的无奈之举。他有人情味却有着外柔内奸的性格。总之,他是一个在统治阶级中被人捉弄的人物,他有吝啬、薄情、慷慨的一面,又不乏人情味。

这样的多重性格有着其特定的社会因素及作者写作的意图。作者倾注了较多的同情,并通过这个人物反映当时的科举制度对人的毒害。对待这个人物,我们不能单一判断他是个吝啬的人,也要多方面地看待这个人。这样才能理解作者的写作意图,从而体会其文学意义和价值。

严监生多重性格形成的原因:

1、封建社会制度对严监生性格的影响

2、封建科举制度对严监生性格的影响

3、封建宗法制度对严监生性格的影响

(二)匡超人

匡超人,原名匡迥,号超人,是《儒林外史》中的角色,也是书中一个角色鲜明,性格极其丰富的文学形象。匡超人是温州府乐清县人,他原本是一个农村少年,自小上过几年学,因家贫无力读不成了,跟一个买柴的客人到省城帮忙记帐。不料客人折本倒闭,匡超人不得不靠给人拆字混日子,这时他才二十二岁。匡超人本是一个事亲孝顺,勤劳好学的农村青年,吴敬梓在小说中细致的描写了他一步一步走向人格沦丧,灵魂堕落的过程。匡超人思想的发展,大体上可以分为少年时期,转折时期,变质时期三个阶段。

匡超人少年时期手脚勤快,心地善良,事亲孝顺。他在马二先生的资助下回到家中见到娘亲就“放下行李,整一整衣服,替娘作揖磕头。”父亲卧病在床,他回到家就买了一只猪蹄来家煨着,等烂熟,和饭拿到父亲面前。晚上拿个被单,睡在父亲脚跟头。他白天里杀猪,卖豆腐,晚上便服侍父亲。他父亲夜里睡不着,要吐痰,吃茶水,一直到四更鼓,匡超人就读书陪到四更鼓,每夜只睡一个更头。哥哥买了个鸡子来给他接风,叫他不要告诉父亲。他那里肯依,把鸡肉先盛了一碗送给父母,然后才肯吃。对父母真是体贴入微。晚上村里失火,累及自家,他首先背出父亲,然后扶出母亲。在他看来,这是头等重要的,其他行李家什都不在话下。可见孝顺父母是他最高的道德标准,这时的匡超人是极为淳朴可爱的。

因为匡超人事亲孝顺,而且勤学上进,一日被路过的知县李本瑛发现,感其嘉行,提携他中了秀才,岂料李知县被人诬告,可能累及匡超人。于是他来到杭州躲避风头。匡超人到了杭州,要投奔的潘三外出未归,便与一班假名士交往,这段时期是他一生中的转折时期。

这些斗方名士或因科举败北或因自身条件的限制无法取得功名进入仕途。于是这些人就想找一条“终南捷径”:刻诗集,结诗社,写斗方,诗酒风流,充当名士。这些人表面上潇洒风流,但骨子里忘不了功名富贵。他们假托无意功名富贵自以为清高,意图侥幸能够名利双收。正如景兰江所言,“可知道赵爷虽不曾中进士,外边诗选上刻着他的诗几十处,行遍天下,那个不晓得有赵雪斋先生?只怕比进士享名多着哩!”而匡超人初到杭州后,就卷进了这帮“名士”之中,“才知道天下还有这一种道理”。受到他们的影响与熏陶,年少时那朴实敦厚的人品开始受到污染,思想开始蜕变。于是匡超人主动地加入到这群名士中,参加了“西湖诗会”,也想从中获取些好处。可见此时的匡超人已是被名士群所同化。虽然马二先生教他懂得了读书人应以文章举业为主,但这条路终究是难走的,况且此时的恩师李本瑛已被人诬告摘了印,无人提携,于是匡超人转身投入到西湖斗方名士们所吹捧的“终南捷径”之中了。

匡超人思想的第三个时期即质变时期是在认识了潘三以后。潘三是一个把持官府,包揽词讼,拐带人口,买嘱枪手的市井恶棍。他劝匡超人不要与那帮名士来往,只有像他那样才能做一些有想头的事情,才能发迹。他看中匡超人知书识字,能写会算,而且聪明伶俐,他要利用匡超人为自己服务。如勾结差人黄球,拐卖乐清县大户人家逃出来的一个使女给姓胡的财主,伪造的朱签就是匡超人所拟,而潘三也很豪爽的给了他二十两银子。匡超人从中尝到甜头,为非作歹的胆子也就越发大了起来。接下来在潘三的安排下,他又顶替金跃上考场,并中了秀才,又赚了二百两银子。潘三确实没有亏待匡超人,不但帮他在城里买了房子,还给他取了亲。从私人的关系来看,潘三是有恩于匡超人的。但是,在潘三被捕后,匡超人展示出他在这个污浊社会的“学习成果”——暴露出他那寡情薄义、虚伪、撒谎的嘴脸:逼妻子回大柳庄乡下,导致其妻郁闷忧虑而死;潘三入狱后的翻脸无情;考取教习后的自命不凡,吹自己为读书人所供奉的“先儒”而贻笑大方。这个昔日的纯朴少年已经变成一个毫无廉耻的吹牛家,虚伪透顶,狡诈至极。

在小说所展示的匡超人的历程中,我们清楚的看到他从纯朴善良到人格沦丧,一步一步地走向堕落。作者通过这样一个农家子弟堕落的全过程,揭露了恶浊势利的社会、牢笼士子的八股取士的罪恶本质。

人物评价:

吴敬梓详细描写了匡超人蜕变的过程,目的是揭示其蜕变的社会原因,他笔锋所指是造成这种悲剧的社会制度,它将封建传统文化中的消极因素发展到了极致。这种认识,使作者对匡超人的描写并不是停留在表面,而是深入到人物的本质。这表现为以下几个方面:

首先,对八股取士的科举制度的揭露和批判。《儒林外史》以此为直接的抨击目标,充分揭露了它对知识分子的腐蚀和摧残。《儒林外史》在开宗明义的第一回就借王冕之口指出:“这个法却定的不好!将来读书人既有此一条荣身之路,把那文行出处都看得轻了。”尽管科举制度弊端百出,但是读书人舍此并无第二条进身之路。在匡超人所处的社会环境中,读圣贤书却品格卑劣者举不胜举:严贡生、张静斋、王惠等等。匡超人处在这样的环境中自然也就无法实现学问与道德的自我完善。他只能在追求功名富贵的道路上走得越来越远,并为此而不择手段,从而迷失了自我。因此,吴敬梓把罪恶和堕落的责任主要归结于八股取士的科举制度。

其次,势利的社会风气。“《儒林外史》从讥讽势利起始,到谴责势利为结,对势利的描写可以说是贯穿于全书,具有长久的历时性”。匡超人只认提拔他的李本瑛为老师,而不承认学里的老师;可一旦传说他所拜的老师李本瑛被参而可能连累他时,又认为真是“晦气”;但在李本瑛升任为给事中派人来寻他时,他又表示将不日即来赴教。可见“老师”和“门生”这层关系是以对自己是否有益来确定的。

从小说的实际描写来看虽然势利之风遍及各个阶层,历久而不衰,但仔细读来,作者所描写和谴责的势利现象又多出现于士林和官场。在吴敬梓笔下,无论是秀才如匡超人、进士如王惠。整个社会都被势利之风所浸染。如此描写与作者的实际生活是密切相关的。吴敬梓出生并生活于他的家族由盛而衰之际,他由此而饱尝人间的冷暖、世态的炎凉,产生了对势利社会的无穷愤慨。

匡超人变质的过程让我们看到其蜕变的根源。吴敬梓对他予以讽刺,目的是对造成这样畸形发展的知识分子的社会给以揭露。吴敬梓虽然没有提出解决办法,但他能够在清朝的盛世的现实环境中正视封建社会的危机,这正是他的思想跳出流俗的表现,也正是《儒林外史》能够成为我国优秀的古典小说的原因。

写作手法:

匡超人是吴敬梓用最深沉的感情写出的一个血肉丰满的人物。吴敬梓在塑造匡超人这一形象时采用了多种艺术方法,细致地勾画出一个比较纯朴善良的农村青年精神生命的毁灭,一出真正人格沦丧的悲剧。

其一、先扬后抑,揭露社会制度。匡超人是书中的一个否定性人物,吴敬梓在确定其主导倾向以后,还写出了他暇瑜混合的一面,寄托了自己的爱和憎。对堕落以前的匡超人,作者就用饱含赞颂和感叹的笔触,细细地描写了他的事亲孝顺的行为:漂泊在外时对父亲的牵挂;在兄长面前的谦卑;细心照料卧病在床的老父。而在匡超人步步走向堕落时吴敬梓却毫不留情的给予讽刺:中了秀才后的势利;狠心逼妻回乡;潘三被捕后的翻脸无情;在牛布衣和冯琢庵面前的吹牛撒谎等等。在作者客观的描写中,我们看到一个真实可感的匡超人,他先前的淳朴让人赞叹,而他的变质既让人惋惜又让人憎恶。

其二、冷静的讽刺描写。这是指作者在叙事描写中,不作主观的情绪流露,语言含蓄,对人对事都是白描的手法。讽刺场面越热烈,作者的笔触就越冷静犀利,这种冷静的文字是作者深沉哀痛,力透纸背之作。

比如在第二十回,匡超人对着景兰江和蒋书办攻讦(jié)曾经给他许多帮助的潘三说:“潘三哥所做的这些事,便是我做地方官,我也是要访拿他的。”对这番话,作者只是悠悠道来,并无着意用力之处,但是这种语气越是冷静,在读者心目中的反差情绪就越强烈。潘三固然作了许多坏事,身陷缧绁(léi xiè)是罪有应得,但匡超人却不应弃之不理。想当初潘三待匡超人也不薄,被捕后也未将匡超人供出来,此时匡超人不念半点旧日情分,其心如蛇蝎。可见这种冷静的笔法能起到最大限度的艺术效果,能激起读者强烈的情绪。

其三、在谎言世界里揭露人物的丑恶嘴脸。他本已娶妻郑氏,却在李“恩师”问及可曾婚娶时,“暗想,老师是位大人,在他面前说出丈人是抚院的差,恐惹他看轻了笑,只得答道:‘还不曾’。”只这三个字的谎言使他又得娶李“恩师”有沉鱼落雁之容、闭月羞花之貌的外甥女,又得了极其可观的数百金的装奁(lián),享了好几个月的天福。

在匡超人进京途中在牛布衣和冯琢庵面前大肆地吹牛撒谎:“我的文名也够了……此五省读书的人,家家隆重的是小弟,都在书案上,香火蜡烛,供者‘先儒匡子之神位’。” 这被牛布衣一语点破:“所谓‘先儒’者,乃去世之儒者,今先生尚在,何得如此称呼?”在这样的描述中自然而然地揭开匡超人那麒麟皮下的马脚。这使匡超人这一形象更有讽刺意味。

其四、对比的方法。在塑造匡超人这一形象时,吴敬梓多次运用了对比的方法,比如说匡超人在遇见马二先生时的毕恭毕敬与他在牛布衣和冯琢庵面前说马二先生的选本是“理法有余,才气不足”的对比,揭开了他吹牛撒谎的嘴脸;匡超人对潘三前后态度的变化,讽刺了他的虚伪无情。

值得注意的是,吴敬梓在《儒林外史》这一鸿篇巨制中塑造了很多命运相似的人物形象,诸如前面开篇的周进和范进,两人都有同样落魄的前半生,而后半生却青云直上,进而成为曾毒害自己的科举制度的忠实卫道士。而对应于匡超人,文木老人又塑造了一个叫做牛浦郎的人物形象,两人都有相同的经历,诸如停妻再娶等等。不同的是牛浦郎出生市井,而匡超人出生于农村而已。同学们课后可以在阅读中加以比较。这里就不加赘叙。

吴敬梓是中国讽刺小说的艺术大师,他在小说中以批判科举制度和功名富贵为中心,写尽了儒林乃至整个封建社会的丑态。匡超人正是其中一个极为典型的人物,吴敬梓的嫉世之深,可以从匡超人这一人物形象中窥得一斑。

体会批判精神;

欣赏讽刺笔法;

联系现实深入理解。

读书方法指导

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读