2025年高考历史对标考点:商路、贸易与文化交流(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考历史对标考点:商路、贸易与文化交流(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 307.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 10:58:08 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考历史对标考点:商路、贸易与文化交流

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.中原地区盛产粮食、麻、丝及手工制品,而农业的发展则需要大量的畜力(牛、马等);北方草原地区盛产牛、马、羊及皮、毛、肉、乳等畜产品,而缺少粮食、纺织品、手工制品等。草原丝绸之路有“皮毛路”“茶马路”的称谓。这可以用来说明()

A. 草原丝绸之路的基础条件 B. “皮毛路”和“茶马路”相互辉映

C. 草原地区最早形成茶马互市 D. 农耕文化剧烈地冲击了游牧文化

2.下表所示为部分学者搜集的有关新疆“坎儿井”的资料。据此可得出的合理推论是()

资料来源 相关内容

文献比对 “坎儿井”在维吾尔语和古波斯语中的读音和拼写方式完全相同

《史记·大宛列传》记载,大宛人曾求助“秦人”传授“穿井”之法,修建地下暗渠

实地调查 迄今已知最早的“坎儿井”发现于西亚(公元前8世纪的亚述帝国境内)

吐鲁番等地“坎儿井”在修筑技术上与西汉关中地区广泛使用的井渠法除引用水源类型不同外,其他基本相同

A. 大宛成为西汉与罗马贸易的中介 B. 中国的凿井技术引进自西亚

C. 古波斯文化因亚述人入侵而中断 D. 丝绸之路沿线存在技术交流

3.秦汉至元朝的1500多年是丝绸之路的1.0时代,这一时代,陆上丝绸之路主要维系了中原与周边少数民族的交往。1405年,朱棣派遣郑和第一次下西洋,此后郑和又六次下西洋,最远到达东非,拓展了“海上丝绸之路”,这是丝绸之路2.0时代的开端。促成这种转变的因素主要是()

A. 经济重心的南移 B. 明朝对外政策开明 C. 航海技术的进步 D. 商品经济的发展

4.17~18世纪,随着茶叶贸易的扩大,英国社会出现了下午饮茶并配以少量进食的做法。至19世纪,该做法逐渐演变为讲究社会礼仪的“下午茶”:女士身着飘逸的茶袍、男士身着燕尾服;并有成套配器:茶壶、滤匙、小碟、茶杯、茶叶罐、糖罐、奶盅、三层点心盘与茶匙、个人点心盘与沙漏、茶刀以及夹子等。该材料可用来说明( )

A. 贸易扩大推动社会消费升级 B. 茶叶贸易加速茶文化大众化转型

C. 英国的社会方式日益东方化 D. 文化伴随商品流动在借鉴中发展

5.2021年7月,在第44届世界遗产大会上,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”获准列人《世界遗产名录》。泉州承载了“大航海时代”以前人类航海活动的历史记忆,也是古代东西方文明友好交流的历史见证。该项目申遗成功( )

A. 反映了宋元中国与世界各国文明的交流互通

B. 凸显了宋元时期中国经济居于世界中心地位

C. 肯定了宋元中国对近代欧洲社会变革的推动

D. 体现了西学东渐对中国社会产生巨大影响力

6.唐代不仅有象征着丰收的丝绸图案,更有了以丰收命名的丝绸,如“瑞绫”“散花绫”等。散花绫是河北道邢州的特产,“散花”即“撒花”之意,在黄底上撤满白色的四瓣碎花,寓意为天空撇下了满天飞雪,瑞雪飞舞丰年到。这反映了()

A. 中华民族的农耕意识 B. 唐代昂扬上进的时代风貌

C. 丝织技术的时代转型 D. 唐代中西文化交流的频繁

7.茶文化是中国文化的重要组成部分。据史料记载,1657年中国的茶叶引入英国,1662年,“饮茶王后”凯瑟琳嫁给英王查理二世后,在她的大力推崇下饮茶开始在英国风靡,英国的茶文化拉开序幕。19世纪中期英国人普遍流行喝“下午茶”,英国特色的茶文化不断的发展。这说明( )

A. 中国文化具有极强的魅力 B. 统治者强大的个人影响力

C. 英国茶叶种植业规模巨大 D. 文化交流过程中互鉴发展

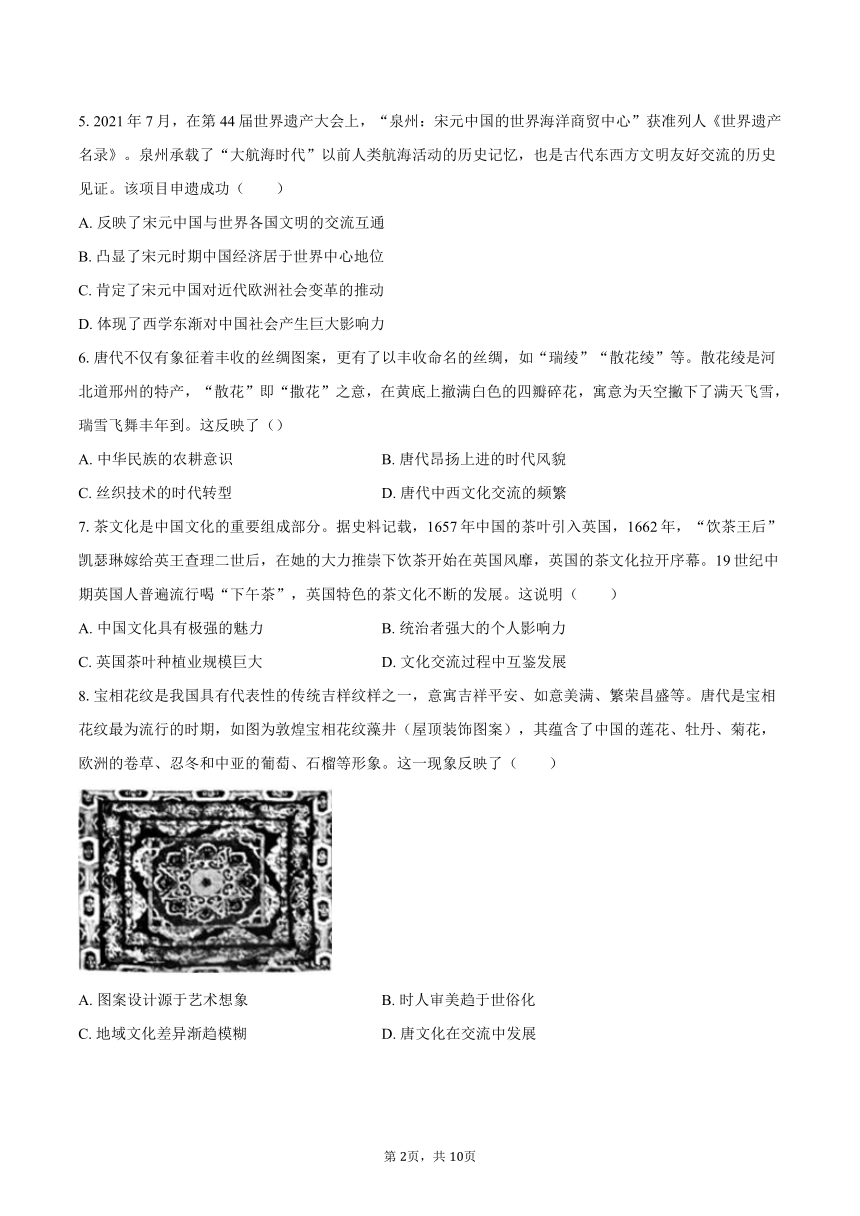

8.宝相花纹是我国具有代表性的传统吉样纹样之一,意寓吉祥平安、如意美满、繁荣昌盛等。唐代是宝相花纹最为流行的时期,如图为敦煌宝相花纹藻井(屋顶装饰图案),其蕴含了中国的莲花、牡丹、菊花,欧洲的卷草、忍冬和中亚的葡萄、石榴等形象。这一现象反映了( )

A. 图案设计源于艺术想象 B. 时人审美趋于世俗化

C. 地域文化差异渐趋模糊 D. 唐文化在交流中发展

9.唐蕃古道上的丽江古城,分布着诸多宗教遗迹。如汉传佛教的普贤寺、大佛寺,藏传佛教的福国寺、文峰寺,道教的玄天阁、文昌宫,伊斯兰教的清真寺,基督教的教堂,还有本地宗教的三多阁。这些宗教遗迹()

A. 得益于边疆地区农业的发展 B. 表明商路便利了文化交流

C. 反映了唐朝开明的文化政策 D. 说明主流文化受到了冲击

10.史学家齐世荣说,亚历山大的东征,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服……无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件,但也许横贯亚欧大陆古道上的商队来往,联系太平洋西海岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于古代世界各地也许是更为重要的。他意在强调()

A. 帝国扩张推动世界由分散走向整体 B. 战争成为文明扩展的重要方式之一

C. 和平交往对人类文明发展的意义 D. 新航路开辟促进文明的传播

11.北京大学邓小南教授提出“草原文化带”这一理念,意即陆上丝绸之路已由最初的商贸动机,生成为一种高于经济利益之上的文明形态,例如宗教、建筑、音乐、雕像、服饰和语言,它们之间相互影响,彼此依存,直至水乳交融。这说明陆上丝绸之路( )

A. 形成了高级文明形态 B. 侧重于塑造文化特色

C. 促进了文明融合发展 D. 缔造出灿烂草原文化

12.1948—1994年,关贸总协定共进行了8轮谈判。前7轮谈判(1948—1979年)主要围绕关税减让进行。1986—1994年的第八轮谈判是迄今为止最大的一次贸易谈判,谈判内容几乎涉及所有贸易,从牙刷到游艇,从银行到电信,从野生水稻基因到艾滋病治疗,谈判议题不断增加。这一现象表明( )

A. 贸易自由化成为不可逆转的时代潮流 B. 全球化对世界贸易体制影响日益深远

C. 各个国家间的经济利益冲突不断加剧 D. 国际经济秩序的民主化趋势显著加强

13.如图所示是17世纪中期开始流行于英国,法国和荷兰等地的一种叫Banyans的最衣,这种最衣鼓剪宽松,具有日本和服的风格,但其名字来自印度,印度南部的纺织工人为迎合法国贵族的消费市场,使用了法国的图案,为了使服装有质感,还采用了抛光工艺,这( )

A. 文明交流的被动性特征 B. 文明之间互相影响和借鉴

C. 文化发展的同质化趋势 D. 印度棉纺织技术领先世界

14.考古人员在清理汉代海昏侯墓(江西南昌)随葬品时发现多种玉器,经分析,“约240件加工成器中,约70%为和田玉”(5号墓);此外,漆木盒中的虫草的外形与今青藏地区冬虫夏草一致;编钟架构件的鎏金青铜钩采取了骆驼造型。这些随葬品( )

A. 是中央直接管理西域地区的有力证据 B. 反映南方地区经济发展较快

C. 反映了汉代内陆与边疆交流较为密切 D. 说明中西文化交流历史悠久

15.有学者指出:把汉代开辟的从长安通往西方诸国的交通路线称为丝绸之路,是站在西方诸国的角度来说的,因为大量的汉唐丝绸织物源源不断地运到那里;站在中国的角度,这条路应称之为玻璃之路,因为大量的玻璃制品从罗马帝国、波斯等沿着这条路源源不断地进入中国。该学者意在说明,古代丝绸之路( )

A. 服务于中国贵族对玻璃的需求 B. 便利了西方科技在中国传播

C. 促进了东西方经济文化的交流 D. 加快了罗马和波斯帝国扩张

16.查士丁尼统治时期,为了打破西亚地区对丝绸贸易的垄断,拜占庭帝国设法获取中国的养蚕技术和丝织品加工的工艺。至公元6世纪中叶,发源于中国的丝织业,从原料生产到纺织成品这一整套技术完全传入了拜占庭帝国的统治区。这反映出( )

A. 中国与东罗马有经贸往来的途径 B. 阿拉伯帝国是中西文化交流桥梁

C. 古代“海上丝绸之路”交通巅峰 D. 奥斯曼帝国影响东西方贸易往来

二、材料解析题:本大题共2小题,共40分。

17.以茶观史,溯往知来。阅读材料,完成下列要求。

材料一

从17世纪后期开始,茶叶成为汉口商业贸易的龙头。雍正五年(1727),中俄签订《恰克图条约》,俄商获准来华贸易。于是,晋商在福建武夷山和两湖地区购买大批茶叶,经水路至汉口集散,再向北经水陆运输至张家口,再由张家口的“外商”运至中俄边境口岸恰克图,从而形成了举世闻名的“万里茶道”。在恰克图贸易开始之际,参与茶叶贸易的华商以晋商和蒙商为主,后来则几乎完全由晋商垄断。晋商在关内的大本营张家口,在明代原属贫瘠荒凉之地,物资稀缺,人烟稀少,但到19世纪时已经成为商贸聚集的重镇。

——摘编自刘再起《晋商与万里茶道》

材料二

19世纪70年代以后,国际茶叶市场完全依赖中国的局面结束了。1887年,中国茶叶的出口量被印度超过,引起了朝野上下的震动。到90年代,福州、皖南等茶叶产地依托民间力量,相继引进茶叶制造机器,形成了一个建立制茶工场的小高潮。与此同时,较具规模的茶叶改良公司也开始出现。1897年,中国最早的农业科技杂志《农学》创刊。在最初两年里,该刊有关茶叶的奏折文札、茶事报道和国外科技,占据了最大篇幅。即使当时中国业茶者和有识之士意识到了危机,甚至采取了某种措施,也不可能阻止茶叶外贸的减少趋势,因为这根本不是措施是否得力的问题,而是体制和制度的问题。

——摘编自李长莉等主编《近代中国的城市与乡村》

材料三

二战后,世界茶叶消费市场呈现多极发展的趋势。随着西欧国家的实力开始削弱,英、法、荷等国的殖民地纷纷宣布独立,相应地,印度、斯里兰卡茶叶出口一统天下的局面和英国进口大国的地位均发生了动摇。随之而起的是亚非地区的肯尼亚、越南、印尼、乌干达等国的茶业崛起,并成为新兴的茶叶消费国。新中国成立后,中国茶业复兴,到20世纪80年代中期,中国的茶叶生产量超过印度,重新成为世界第一的产茶国。目前,中国茶叶内销市场旺盛,出口贸易在总量上基本保持世界前三的位置。此外,俄罗斯和美国成为新兴的茶叶进口大国。

——据盛敏《千年脉动:中国茶文化对外传播与茶叶出口贸易》整理

(1)根据材料一,指出清代前中期汉口在茶叶对外贸易中的角色,并概括这一时期汉口茶叶贸易的主要影响。

(2)根据材料二,概述19世纪90年代中国在挽救茶业危机方面的新举措。结合所学,揭示19世纪后期中国茶业危机的根源。

(3)根据材料三,概述二战后世界茶叶消费市场“多极发展”的成因。综合材料一二三,概括你对18世纪以来中国茶业兴衰史的认识。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

茶马古道作为我国最为古老的贸易商路,与丝绸之路有着密切关系,最早源于汉代,直到唐宋时期才正式形成。茶马古道以马帮为载体,是连接我国西南地区的纽带……自唐朝的茶文化诞生以后,饮茶之风也风靡全国,茶叶渐渐从内陆向边疆地区扩散,西南地区的吐蕃也在汉族饮茶习俗的影响下迅速爱上了茶叶,并以燎原之势在整个西南大地蔓延开来。为了加强对茶叶的管理控制,唐朝政府颁布了专门的茶马贸易制度,藏族人民以马匹交换茶叶的贸易开始形成,唐蕃古道也在这一时期开通……茶马古道与茶马贸易发展到宋朝时成为了政府加强西南边境地区管理的重要手段。为了维护边境的安宁和平,宋朝和明清的统治者均以茶马贸易巩固边疆,通过开放边境互相贸易的形式,实现对西南少数民族的“羁縻”目的,利用经济文化的方式阻止了少数民族的武力侵扰。另外,汉人在与少数民族进行经济交流之时在无形中增进了汉族与少数民族之间的感情。

——摘编自聂甘霖、陈纪昌《茶马古道与茶马贸易的现实意义和历史价值》

材料二

“茶”的两大发音系统在亚、非、欧三大洲分布示意图

备注:在汉语中“茶”有不同的发音,北方以及广东地区“茶”字的发音形成今天世界上的cha发音系统;厦门方言发音形成今天的tea发音系统。明清时期,葡萄牙主要从澳门进口茶叶;荷兰、英国主要从厦门进口茶叶。

材料三

中华茶文化广泛吸收了儒、释、道诸家精华,强调修身养性,是中国传统文化“内省修行”的一种体现……尽管中华茶文化具有平和淡然、含蓄内敛的自然属性,但是饮茶促进了人与人之间的交流,使茶文化天然具有开放共享、促进交流的社会属性……进入中国特色社会主义新时代以来,中国特色大国外交为世界展现了开放创新、包容互惠的发展前景,“以茶叙事”频频出现于中国主场外交的重大国际多边场合。习近平主席在多个重要外交场合以“茶”为引,在俄罗斯谈“万里茶道”、在比利时发表“茶酒论”、在巴西论“百年茶之友谊”等,将“和平发展、合作共赢”的中国方案推广至全世界……茶与茶文化是中国的,也是世界的,是跨文化交际最好的媒介之一,世界各国人民因为茶而拥有了一种共同的语言。茶味绵长、意境幽远,正如中国特色大国外交“和而不同、求同存异、和谐共生”的追求,海纳百川、大道致远。

——摘编自熊李力《中国茶文化与大国外交相融相通之道》

(1)根据材料一,概括茶马古道在我国古代重要的历史价值。结合所学,指出明代除茶马贸易外“实现对西南少数民族的‘羁縻 目的”的其他措施。

(2)“茶”两大发音系统的形成与茶叶贸易路线有密切关系。根据材料二,指出新航路开辟后分布区域增长更为迅速的“茶”发音系统。结合所学,分析中国茶文化在世界传播的意义。

(3)根据材料三,结合所学,从哲学和美学的角度解读中华茶文化“自然属性”的内涵。结合所学,指出中国特色大国外交在外交布局上的特点并列举“以茶叙事”的“中国主场外交的重大国际多边场合”。

三、开放性试题:本大题共1小题,共12分。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料

瓷器之路 17世纪瓷器商路,从景德镇出发,经过鄱阳湖,沿赣江而上,经清江、吉安到赣州,后通过广东南雄顺北江而下,运送到广州,进而通过海路形成全球性的瓷器贸易

瓷器贸易 以景德镇为核心,构筑了世界性的陶瓷贸易路线,并形成了广州、澳门、马尼拉等著名的世界性贸易的中转城市,也成就了世界性的瓷商群体。据欧洲学者统计,在1602年到1682年八十年间,有一千二百万件瓷器被荷兰商船运送到荷兰和世界各国,其中绝大多数是景德镇瓷器

瓷器生产 在学习和模仿景德镇陶瓷生产技艺基础上,福建漳州、浙江龙泉等窑口出现了专门生产出口青花瓷的基地;以景德镇为模板,诞生了世界上所有的著名陶瓷产区,如日本的伊万里、荷兰代尔夫、法国利摩日和德国迈森等

瓷器文化 在东南亚许多地区,来自中国的瓷器是身份和财富的象征。中东地区壁画中大量青花瓷器出现。瓷器的广泛使用推动欧洲形成了分餐制。许多欧洲君主和上层贵族以拥有中国瓷器而感到骄傲,出现了专门鉴定中国瓷器的专家

——摘编自李松杰《商路、商帮与景德镇陶瓷文化海外影响力构建》等

根据材料,结合相关史实,围绕“商路、贸易和文化”,自拟题目,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)

1.【答案】A

2.【答案】D

3.【答案】A

4.【答案】D

5.【答案】A

6.【答案】A

7.【答案】D

8.【答案】D

9.【答案】B

10.【答案】C

11.【答案】C

12.【答案】B

13.【答案】B

14.【答案】C

15.【答案】C

16.【答案】A

17.【答案】(1)角色:集散地(中转站)。影响:促进中国茶业发展;推动商人群体(晋商)壮大;促进工商业市镇(或集镇或汉口、张家口)发展;促进“万里茶道”的开辟(或促进对外贸易发展);促进中外文化交流。

(2)举措:引进制茶机器;设立制茶工场;建立茶叶改良公司;创办专业刊物(报刊宣传茶叶知识和茶叶改良)。根源:僵化的君主专制统治;落后的小农经济。

(3)成因:西欧国家的衰弱;世界殖民体系逐渐瓦解;亚非多国茶业崛起;中国茶业复兴;俄罗斯和美国成为新兴茶叶进口大国。认识:叶贸易影响中国经济发展;茶叶兴衰与经济全球化密切相关;科技进步是经济发展的重要推动力;国运关乎茶运(国家兴衰、社会制度是否优越影响茶业发展和茶叶进出口贸易)。

18.【答案】(1)价值:推动了西南地区的经济、文化发展;有利于加强边疆地区的治理和社会稳定;促进了民族交流和民族团结;有利于统一多民族国家的发展。措施:实行土司制度;敕封西藏僧俗领袖为“王”、“法王”;建立都司(行都指挥使司)等机构,任用藏族上层人士进行管理;贡赐。

(2)发音系统:tea发音系统。

意义:促进了全球物种的交流,丰富了人类的饮食生活;有利于丰富世界文化的多样性(或各国根据自身风俗习惯创造出新的茶文化);有利于中华文化的向外辐射和传播,提升中华文化的影响力。

(3)内涵:蕴含了含蓄内敛的东方哲学和娴静淡雅的东方美学。特点:全方位、多层次、立体化。主场外交:“一带一路”国际合作高峰论坛、二十国集团领导人杭州峰会、亚太经合组织领导人非正式会议、金砖国家领导人厦门会晤等。

19.【答案】示例1:论点:商路和贸易是推动文化交流的重要途径和方式。论述:古代经由中国西北和中亚连通欧亚大陆的陆上“丝绸之路”和连通南海、印度洋、阿拉伯海的海上“陶瓷之路”,不仅有商人、货物和商业贸易,也有物种、技术、文学、艺术、思想的交流,是东西方文明交流的重要桥梁。新航路开辟后,欧洲人逐渐主导了全球范围的商路和贸易,推动了物种大交换,贸易双方的接洽和协商,以贸易为平台输送的商品,把世界不同地区、文化迥异的生产者和消费者联系起来,呈现各自的知识、信念、道德、艺术和习俗等,加快了文化交流国际化。总之,不仅古代和近代,还有将来,商路和贸易仍然是推动文化交流的重要途径和方式。

示例2:论点:瓷器是中外贸易和文化交流的重要载体。论述:在手工生产时代,中国生产的瓷器具有独特的实用和艺术价值,成为西方国家争相贸易的商品和收藏的艺术品,在贸易过程中,西方国家也通过瓷器了解中国文化。在工业化时代,欧洲国家率先掌握了机械化、流水线生产瓷器的技术和方法,并扩大了瓷器在生产和生活中的使用范围,中国反向向西方学习瓷器生产,借鉴国外瓷器新产品的开发使用、吸收国外瓷器文化。总之,从古代到现代不同技术条件下,瓷器都是中外贸易和文化交流的重要载体。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.中原地区盛产粮食、麻、丝及手工制品,而农业的发展则需要大量的畜力(牛、马等);北方草原地区盛产牛、马、羊及皮、毛、肉、乳等畜产品,而缺少粮食、纺织品、手工制品等。草原丝绸之路有“皮毛路”“茶马路”的称谓。这可以用来说明()

A. 草原丝绸之路的基础条件 B. “皮毛路”和“茶马路”相互辉映

C. 草原地区最早形成茶马互市 D. 农耕文化剧烈地冲击了游牧文化

2.下表所示为部分学者搜集的有关新疆“坎儿井”的资料。据此可得出的合理推论是()

资料来源 相关内容

文献比对 “坎儿井”在维吾尔语和古波斯语中的读音和拼写方式完全相同

《史记·大宛列传》记载,大宛人曾求助“秦人”传授“穿井”之法,修建地下暗渠

实地调查 迄今已知最早的“坎儿井”发现于西亚(公元前8世纪的亚述帝国境内)

吐鲁番等地“坎儿井”在修筑技术上与西汉关中地区广泛使用的井渠法除引用水源类型不同外,其他基本相同

A. 大宛成为西汉与罗马贸易的中介 B. 中国的凿井技术引进自西亚

C. 古波斯文化因亚述人入侵而中断 D. 丝绸之路沿线存在技术交流

3.秦汉至元朝的1500多年是丝绸之路的1.0时代,这一时代,陆上丝绸之路主要维系了中原与周边少数民族的交往。1405年,朱棣派遣郑和第一次下西洋,此后郑和又六次下西洋,最远到达东非,拓展了“海上丝绸之路”,这是丝绸之路2.0时代的开端。促成这种转变的因素主要是()

A. 经济重心的南移 B. 明朝对外政策开明 C. 航海技术的进步 D. 商品经济的发展

4.17~18世纪,随着茶叶贸易的扩大,英国社会出现了下午饮茶并配以少量进食的做法。至19世纪,该做法逐渐演变为讲究社会礼仪的“下午茶”:女士身着飘逸的茶袍、男士身着燕尾服;并有成套配器:茶壶、滤匙、小碟、茶杯、茶叶罐、糖罐、奶盅、三层点心盘与茶匙、个人点心盘与沙漏、茶刀以及夹子等。该材料可用来说明( )

A. 贸易扩大推动社会消费升级 B. 茶叶贸易加速茶文化大众化转型

C. 英国的社会方式日益东方化 D. 文化伴随商品流动在借鉴中发展

5.2021年7月,在第44届世界遗产大会上,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”获准列人《世界遗产名录》。泉州承载了“大航海时代”以前人类航海活动的历史记忆,也是古代东西方文明友好交流的历史见证。该项目申遗成功( )

A. 反映了宋元中国与世界各国文明的交流互通

B. 凸显了宋元时期中国经济居于世界中心地位

C. 肯定了宋元中国对近代欧洲社会变革的推动

D. 体现了西学东渐对中国社会产生巨大影响力

6.唐代不仅有象征着丰收的丝绸图案,更有了以丰收命名的丝绸,如“瑞绫”“散花绫”等。散花绫是河北道邢州的特产,“散花”即“撒花”之意,在黄底上撤满白色的四瓣碎花,寓意为天空撇下了满天飞雪,瑞雪飞舞丰年到。这反映了()

A. 中华民族的农耕意识 B. 唐代昂扬上进的时代风貌

C. 丝织技术的时代转型 D. 唐代中西文化交流的频繁

7.茶文化是中国文化的重要组成部分。据史料记载,1657年中国的茶叶引入英国,1662年,“饮茶王后”凯瑟琳嫁给英王查理二世后,在她的大力推崇下饮茶开始在英国风靡,英国的茶文化拉开序幕。19世纪中期英国人普遍流行喝“下午茶”,英国特色的茶文化不断的发展。这说明( )

A. 中国文化具有极强的魅力 B. 统治者强大的个人影响力

C. 英国茶叶种植业规模巨大 D. 文化交流过程中互鉴发展

8.宝相花纹是我国具有代表性的传统吉样纹样之一,意寓吉祥平安、如意美满、繁荣昌盛等。唐代是宝相花纹最为流行的时期,如图为敦煌宝相花纹藻井(屋顶装饰图案),其蕴含了中国的莲花、牡丹、菊花,欧洲的卷草、忍冬和中亚的葡萄、石榴等形象。这一现象反映了( )

A. 图案设计源于艺术想象 B. 时人审美趋于世俗化

C. 地域文化差异渐趋模糊 D. 唐文化在交流中发展

9.唐蕃古道上的丽江古城,分布着诸多宗教遗迹。如汉传佛教的普贤寺、大佛寺,藏传佛教的福国寺、文峰寺,道教的玄天阁、文昌宫,伊斯兰教的清真寺,基督教的教堂,还有本地宗教的三多阁。这些宗教遗迹()

A. 得益于边疆地区农业的发展 B. 表明商路便利了文化交流

C. 反映了唐朝开明的文化政策 D. 说明主流文化受到了冲击

10.史学家齐世荣说,亚历山大的东征,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服……无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件,但也许横贯亚欧大陆古道上的商队来往,联系太平洋西海岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于古代世界各地也许是更为重要的。他意在强调()

A. 帝国扩张推动世界由分散走向整体 B. 战争成为文明扩展的重要方式之一

C. 和平交往对人类文明发展的意义 D. 新航路开辟促进文明的传播

11.北京大学邓小南教授提出“草原文化带”这一理念,意即陆上丝绸之路已由最初的商贸动机,生成为一种高于经济利益之上的文明形态,例如宗教、建筑、音乐、雕像、服饰和语言,它们之间相互影响,彼此依存,直至水乳交融。这说明陆上丝绸之路( )

A. 形成了高级文明形态 B. 侧重于塑造文化特色

C. 促进了文明融合发展 D. 缔造出灿烂草原文化

12.1948—1994年,关贸总协定共进行了8轮谈判。前7轮谈判(1948—1979年)主要围绕关税减让进行。1986—1994年的第八轮谈判是迄今为止最大的一次贸易谈判,谈判内容几乎涉及所有贸易,从牙刷到游艇,从银行到电信,从野生水稻基因到艾滋病治疗,谈判议题不断增加。这一现象表明( )

A. 贸易自由化成为不可逆转的时代潮流 B. 全球化对世界贸易体制影响日益深远

C. 各个国家间的经济利益冲突不断加剧 D. 国际经济秩序的民主化趋势显著加强

13.如图所示是17世纪中期开始流行于英国,法国和荷兰等地的一种叫Banyans的最衣,这种最衣鼓剪宽松,具有日本和服的风格,但其名字来自印度,印度南部的纺织工人为迎合法国贵族的消费市场,使用了法国的图案,为了使服装有质感,还采用了抛光工艺,这( )

A. 文明交流的被动性特征 B. 文明之间互相影响和借鉴

C. 文化发展的同质化趋势 D. 印度棉纺织技术领先世界

14.考古人员在清理汉代海昏侯墓(江西南昌)随葬品时发现多种玉器,经分析,“约240件加工成器中,约70%为和田玉”(5号墓);此外,漆木盒中的虫草的外形与今青藏地区冬虫夏草一致;编钟架构件的鎏金青铜钩采取了骆驼造型。这些随葬品( )

A. 是中央直接管理西域地区的有力证据 B. 反映南方地区经济发展较快

C. 反映了汉代内陆与边疆交流较为密切 D. 说明中西文化交流历史悠久

15.有学者指出:把汉代开辟的从长安通往西方诸国的交通路线称为丝绸之路,是站在西方诸国的角度来说的,因为大量的汉唐丝绸织物源源不断地运到那里;站在中国的角度,这条路应称之为玻璃之路,因为大量的玻璃制品从罗马帝国、波斯等沿着这条路源源不断地进入中国。该学者意在说明,古代丝绸之路( )

A. 服务于中国贵族对玻璃的需求 B. 便利了西方科技在中国传播

C. 促进了东西方经济文化的交流 D. 加快了罗马和波斯帝国扩张

16.查士丁尼统治时期,为了打破西亚地区对丝绸贸易的垄断,拜占庭帝国设法获取中国的养蚕技术和丝织品加工的工艺。至公元6世纪中叶,发源于中国的丝织业,从原料生产到纺织成品这一整套技术完全传入了拜占庭帝国的统治区。这反映出( )

A. 中国与东罗马有经贸往来的途径 B. 阿拉伯帝国是中西文化交流桥梁

C. 古代“海上丝绸之路”交通巅峰 D. 奥斯曼帝国影响东西方贸易往来

二、材料解析题:本大题共2小题,共40分。

17.以茶观史,溯往知来。阅读材料,完成下列要求。

材料一

从17世纪后期开始,茶叶成为汉口商业贸易的龙头。雍正五年(1727),中俄签订《恰克图条约》,俄商获准来华贸易。于是,晋商在福建武夷山和两湖地区购买大批茶叶,经水路至汉口集散,再向北经水陆运输至张家口,再由张家口的“外商”运至中俄边境口岸恰克图,从而形成了举世闻名的“万里茶道”。在恰克图贸易开始之际,参与茶叶贸易的华商以晋商和蒙商为主,后来则几乎完全由晋商垄断。晋商在关内的大本营张家口,在明代原属贫瘠荒凉之地,物资稀缺,人烟稀少,但到19世纪时已经成为商贸聚集的重镇。

——摘编自刘再起《晋商与万里茶道》

材料二

19世纪70年代以后,国际茶叶市场完全依赖中国的局面结束了。1887年,中国茶叶的出口量被印度超过,引起了朝野上下的震动。到90年代,福州、皖南等茶叶产地依托民间力量,相继引进茶叶制造机器,形成了一个建立制茶工场的小高潮。与此同时,较具规模的茶叶改良公司也开始出现。1897年,中国最早的农业科技杂志《农学》创刊。在最初两年里,该刊有关茶叶的奏折文札、茶事报道和国外科技,占据了最大篇幅。即使当时中国业茶者和有识之士意识到了危机,甚至采取了某种措施,也不可能阻止茶叶外贸的减少趋势,因为这根本不是措施是否得力的问题,而是体制和制度的问题。

——摘编自李长莉等主编《近代中国的城市与乡村》

材料三

二战后,世界茶叶消费市场呈现多极发展的趋势。随着西欧国家的实力开始削弱,英、法、荷等国的殖民地纷纷宣布独立,相应地,印度、斯里兰卡茶叶出口一统天下的局面和英国进口大国的地位均发生了动摇。随之而起的是亚非地区的肯尼亚、越南、印尼、乌干达等国的茶业崛起,并成为新兴的茶叶消费国。新中国成立后,中国茶业复兴,到20世纪80年代中期,中国的茶叶生产量超过印度,重新成为世界第一的产茶国。目前,中国茶叶内销市场旺盛,出口贸易在总量上基本保持世界前三的位置。此外,俄罗斯和美国成为新兴的茶叶进口大国。

——据盛敏《千年脉动:中国茶文化对外传播与茶叶出口贸易》整理

(1)根据材料一,指出清代前中期汉口在茶叶对外贸易中的角色,并概括这一时期汉口茶叶贸易的主要影响。

(2)根据材料二,概述19世纪90年代中国在挽救茶业危机方面的新举措。结合所学,揭示19世纪后期中国茶业危机的根源。

(3)根据材料三,概述二战后世界茶叶消费市场“多极发展”的成因。综合材料一二三,概括你对18世纪以来中国茶业兴衰史的认识。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

茶马古道作为我国最为古老的贸易商路,与丝绸之路有着密切关系,最早源于汉代,直到唐宋时期才正式形成。茶马古道以马帮为载体,是连接我国西南地区的纽带……自唐朝的茶文化诞生以后,饮茶之风也风靡全国,茶叶渐渐从内陆向边疆地区扩散,西南地区的吐蕃也在汉族饮茶习俗的影响下迅速爱上了茶叶,并以燎原之势在整个西南大地蔓延开来。为了加强对茶叶的管理控制,唐朝政府颁布了专门的茶马贸易制度,藏族人民以马匹交换茶叶的贸易开始形成,唐蕃古道也在这一时期开通……茶马古道与茶马贸易发展到宋朝时成为了政府加强西南边境地区管理的重要手段。为了维护边境的安宁和平,宋朝和明清的统治者均以茶马贸易巩固边疆,通过开放边境互相贸易的形式,实现对西南少数民族的“羁縻”目的,利用经济文化的方式阻止了少数民族的武力侵扰。另外,汉人在与少数民族进行经济交流之时在无形中增进了汉族与少数民族之间的感情。

——摘编自聂甘霖、陈纪昌《茶马古道与茶马贸易的现实意义和历史价值》

材料二

“茶”的两大发音系统在亚、非、欧三大洲分布示意图

备注:在汉语中“茶”有不同的发音,北方以及广东地区“茶”字的发音形成今天世界上的cha发音系统;厦门方言发音形成今天的tea发音系统。明清时期,葡萄牙主要从澳门进口茶叶;荷兰、英国主要从厦门进口茶叶。

材料三

中华茶文化广泛吸收了儒、释、道诸家精华,强调修身养性,是中国传统文化“内省修行”的一种体现……尽管中华茶文化具有平和淡然、含蓄内敛的自然属性,但是饮茶促进了人与人之间的交流,使茶文化天然具有开放共享、促进交流的社会属性……进入中国特色社会主义新时代以来,中国特色大国外交为世界展现了开放创新、包容互惠的发展前景,“以茶叙事”频频出现于中国主场外交的重大国际多边场合。习近平主席在多个重要外交场合以“茶”为引,在俄罗斯谈“万里茶道”、在比利时发表“茶酒论”、在巴西论“百年茶之友谊”等,将“和平发展、合作共赢”的中国方案推广至全世界……茶与茶文化是中国的,也是世界的,是跨文化交际最好的媒介之一,世界各国人民因为茶而拥有了一种共同的语言。茶味绵长、意境幽远,正如中国特色大国外交“和而不同、求同存异、和谐共生”的追求,海纳百川、大道致远。

——摘编自熊李力《中国茶文化与大国外交相融相通之道》

(1)根据材料一,概括茶马古道在我国古代重要的历史价值。结合所学,指出明代除茶马贸易外“实现对西南少数民族的‘羁縻 目的”的其他措施。

(2)“茶”两大发音系统的形成与茶叶贸易路线有密切关系。根据材料二,指出新航路开辟后分布区域增长更为迅速的“茶”发音系统。结合所学,分析中国茶文化在世界传播的意义。

(3)根据材料三,结合所学,从哲学和美学的角度解读中华茶文化“自然属性”的内涵。结合所学,指出中国特色大国外交在外交布局上的特点并列举“以茶叙事”的“中国主场外交的重大国际多边场合”。

三、开放性试题:本大题共1小题,共12分。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料

瓷器之路 17世纪瓷器商路,从景德镇出发,经过鄱阳湖,沿赣江而上,经清江、吉安到赣州,后通过广东南雄顺北江而下,运送到广州,进而通过海路形成全球性的瓷器贸易

瓷器贸易 以景德镇为核心,构筑了世界性的陶瓷贸易路线,并形成了广州、澳门、马尼拉等著名的世界性贸易的中转城市,也成就了世界性的瓷商群体。据欧洲学者统计,在1602年到1682年八十年间,有一千二百万件瓷器被荷兰商船运送到荷兰和世界各国,其中绝大多数是景德镇瓷器

瓷器生产 在学习和模仿景德镇陶瓷生产技艺基础上,福建漳州、浙江龙泉等窑口出现了专门生产出口青花瓷的基地;以景德镇为模板,诞生了世界上所有的著名陶瓷产区,如日本的伊万里、荷兰代尔夫、法国利摩日和德国迈森等

瓷器文化 在东南亚许多地区,来自中国的瓷器是身份和财富的象征。中东地区壁画中大量青花瓷器出现。瓷器的广泛使用推动欧洲形成了分餐制。许多欧洲君主和上层贵族以拥有中国瓷器而感到骄傲,出现了专门鉴定中国瓷器的专家

——摘编自李松杰《商路、商帮与景德镇陶瓷文化海外影响力构建》等

根据材料,结合相关史实,围绕“商路、贸易和文化”,自拟题目,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)

1.【答案】A

2.【答案】D

3.【答案】A

4.【答案】D

5.【答案】A

6.【答案】A

7.【答案】D

8.【答案】D

9.【答案】B

10.【答案】C

11.【答案】C

12.【答案】B

13.【答案】B

14.【答案】C

15.【答案】C

16.【答案】A

17.【答案】(1)角色:集散地(中转站)。影响:促进中国茶业发展;推动商人群体(晋商)壮大;促进工商业市镇(或集镇或汉口、张家口)发展;促进“万里茶道”的开辟(或促进对外贸易发展);促进中外文化交流。

(2)举措:引进制茶机器;设立制茶工场;建立茶叶改良公司;创办专业刊物(报刊宣传茶叶知识和茶叶改良)。根源:僵化的君主专制统治;落后的小农经济。

(3)成因:西欧国家的衰弱;世界殖民体系逐渐瓦解;亚非多国茶业崛起;中国茶业复兴;俄罗斯和美国成为新兴茶叶进口大国。认识:叶贸易影响中国经济发展;茶叶兴衰与经济全球化密切相关;科技进步是经济发展的重要推动力;国运关乎茶运(国家兴衰、社会制度是否优越影响茶业发展和茶叶进出口贸易)。

18.【答案】(1)价值:推动了西南地区的经济、文化发展;有利于加强边疆地区的治理和社会稳定;促进了民族交流和民族团结;有利于统一多民族国家的发展。措施:实行土司制度;敕封西藏僧俗领袖为“王”、“法王”;建立都司(行都指挥使司)等机构,任用藏族上层人士进行管理;贡赐。

(2)发音系统:tea发音系统。

意义:促进了全球物种的交流,丰富了人类的饮食生活;有利于丰富世界文化的多样性(或各国根据自身风俗习惯创造出新的茶文化);有利于中华文化的向外辐射和传播,提升中华文化的影响力。

(3)内涵:蕴含了含蓄内敛的东方哲学和娴静淡雅的东方美学。特点:全方位、多层次、立体化。主场外交:“一带一路”国际合作高峰论坛、二十国集团领导人杭州峰会、亚太经合组织领导人非正式会议、金砖国家领导人厦门会晤等。

19.【答案】示例1:论点:商路和贸易是推动文化交流的重要途径和方式。论述:古代经由中国西北和中亚连通欧亚大陆的陆上“丝绸之路”和连通南海、印度洋、阿拉伯海的海上“陶瓷之路”,不仅有商人、货物和商业贸易,也有物种、技术、文学、艺术、思想的交流,是东西方文明交流的重要桥梁。新航路开辟后,欧洲人逐渐主导了全球范围的商路和贸易,推动了物种大交换,贸易双方的接洽和协商,以贸易为平台输送的商品,把世界不同地区、文化迥异的生产者和消费者联系起来,呈现各自的知识、信念、道德、艺术和习俗等,加快了文化交流国际化。总之,不仅古代和近代,还有将来,商路和贸易仍然是推动文化交流的重要途径和方式。

示例2:论点:瓷器是中外贸易和文化交流的重要载体。论述:在手工生产时代,中国生产的瓷器具有独特的实用和艺术价值,成为西方国家争相贸易的商品和收藏的艺术品,在贸易过程中,西方国家也通过瓷器了解中国文化。在工业化时代,欧洲国家率先掌握了机械化、流水线生产瓷器的技术和方法,并扩大了瓷器在生产和生活中的使用范围,中国反向向西方学习瓷器生产,借鉴国外瓷器新产品的开发使用、吸收国外瓷器文化。总之,从古代到现代不同技术条件下,瓷器都是中外贸易和文化交流的重要载体。

第1页,共1页

同课章节目录