2025年高考历史对标考点:医疗与公共卫生(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考历史对标考点:医疗与公共卫生(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 718.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 11:00:24 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考历史对标考点:医疗与公共卫生

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.魏晋名医葛洪的著作《肘后备急方》,对外感温病的认识不仅受到《黄帝内经》《伤寒论》的影响,也吸收了华佗、王叔和等医学家的成果,在结合前人理论与自身临床实践的基础上,对前人理论有所发展。这体现出( )

A. 魏晋时期具有承上启下作用 B. 中医学具有传承与创新特征

C. 古代医学薪火相传治病救人 D. 医学的发展基于诊疗的实践

2.明朝后期疫病发生频率呈明显的上升趋势,在1580年、1639年出现两次延续多年的瘟疫。疫情出现后,明朝中央政府基本上都是向疫区派出医官对患者进行诊治,并散发相关的药剂,向灾民派发小额救济钱物,同时设坛做法事祈福消灾。下列关于明朝政府应对疫病的措施表述正确的是

A. 政府积极预防疫病发生 B. 重点是加强灾后的赈济救助

C. 防疫措施体现理学主张 D. 重视公共卫生与疫病的防治

3.1946年颁布的《世界卫生组织组织法》指出:“各民族之健康为获致和平与安全之基本,须赖个人间与国家间之通力合作。各国间对于促进卫生与控制疾病,进展程度参差,实为共同之危祸。”材料的主要观点是()

A. 提醒各国应重视粮食安全和食品安全问题 B. 呼吁建立现代医疗卫生体系保障人类健康

C. 提倡讲卫生应该成为现代公民的基本素质 D. 强调卫生与疾病控制需人类携手共同解决

4.东晋葛洪在其著作《肘后备急方》里曾经记录天花的发病过程“比岁有病时行,仍发疮头面及身,须臾周匝,状如火创,皆带白浆,随决随生”,同时给出药方“取好蜜通身上摩,亦可以蜜煎升麻,并数数食;又方,以水浓煮升麻,棉沾洗之,若酒渍弥好,但痛难忍”。上述记载( )

A. 实证了人痘接种法起源于中国 B. 明确了青蒿对天花的治疗作用

C. 奠定了中医临床学的基础原则 D. 体现了对治疗天花的积极探索

5.1918年,《中华医学杂志》曾刊发题为《避疫面具之制法及用法》的文章,其中有以下图文。对此文解读正确的有( )

面具上不须用药,其功用仅如滤过纸,乃理学的作用,不必持化学的作用也……

今上海聂云台先生所办之恒丰纱厂,因防疫面具需用纱布,造成中国纱布。此乃国货,价廉而物美,深望凡吾医家及非医家共同提倡之。

①近代中国社会仍强调程朱理学的作用

②将防疫宣传与提倡使用国货结合起来

③反映了我国公共卫生事业的初步发展

④口罩普及标志着医疗保障体系的建立

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④

6.1980年,中国城乡居民对传染病预防的知晓率仅为30%,到2020年已提高至85%。1985年,全国仅有20%的城市开展了健康教育活动,到2020年,这一比例已上升至90%。这些变化( )

A. 说明全民公共卫生观念形成 B. 表明我国疾病预防成效显著

C. 体现了卫生工作的深入发展 D. 促成了健康中国战略的实施

7.明朝后期,李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》和宋应星的《天工开物》,分别系统记载了中国古代医药学农学、工艺学的相关知识,徐弘祖的《徐霞客游记》是一部地理和地质学名著。由此可推知,当时

A. 经世致用成为社会共识 B. 传统科学技术进入系统总结阶段

C. 西学东渐呈现出新面貌 D. 中国的科学技术依旧领先于世界

8.1958年《人民日报》发表文章说,现在1000万人患疫(血吸虫病),1万万人受威胁,是可忍,孰不可忍?然而,今日之华佗们在前几年大多数信心不足,近一二年干劲渐高,因而有了希望。第四次全国防治血吸虫病会议,提出了“鼓足干劲,全面跃进,苦战三年,加速消灭血吸虫病”的战斗口号,各疫区把冬季开荒、兴修水利与灭螺运动结合起来,掀起了群众性的防治运动。由此可见,当时医疗卫生工作()

A. 得益于医疗保障体系的健全 B. 注重与群众运动相结合

C. 适应了国民经济恢复的需要 D. 超越生产力的发展水平

9.在传统时代,政府几乎不承担公共卫生的职能。1910年,满洲里肺鼠疫爆发,清政府指派从英国留学归来的伍连德博士赴东北防疫。伍连德通过调动军队、停运火车、严格防疫等一系列手段,迅速扑灭疫情。从公共卫生的角度考虑,1910年的东北防疫本质上反映了()

A. 清政府非常关注传染病的防疫 B. 中国政府由传统向现代转变

C. 近代的防疫制度得以正式建立 D. 清政府最为重视东北的防疫

10.2021年2月25日,全国脱贫攻坚总结表彰大会在京隆重举行,习近平庄严宣告:我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人11全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务。下列属于精准扶贫的措施有()

①实行民族区域自治制度 ②易地搬迁,教育支持

③医疗救助,社保政策兜底 ④发布社会保险法规

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ③④

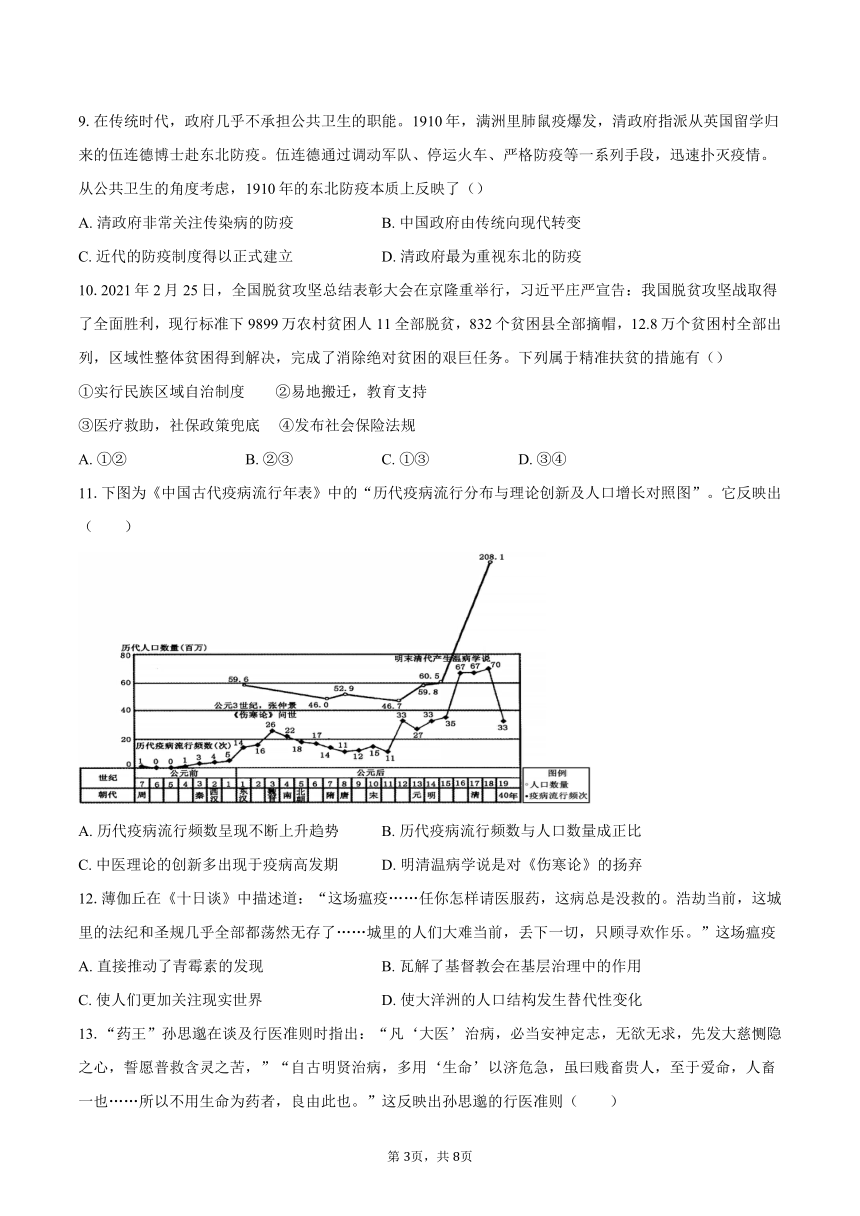

11.下图为《中国古代疫病流行年表》中的“历代疫病流行分布与理论创新及人口增长对照图”。它反映出( )

A. 历代疫病流行频数呈现不断上升趋势 B. 历代疫病流行频数与人口数量成正比

C. 中医理论的创新多出现于疫病高发期 D. 明清温病学说是对《伤寒论》的扬弃

12.薄伽丘在《十日谈》中描述道:“这场瘟疫……任你怎样请医服药,这病总是没救的。浩劫当前,这城里的法纪和圣规几乎全部都荡然无存了……城里的人们大难当前,丢下一切,只顾寻欢作乐。”这场瘟疫

A. 直接推动了青霉素的发现 B. 瓦解了基督教会在基层治理中的作用

C. 使人们更加关注现实世界 D. 使大洋洲的人口结构发生替代性变化

13.“药王”孙思邈在谈及行医准则时指出:“凡‘大医’治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦,”“自古明贤治病,多用‘生命’以济危急,虽曰贱畜贵人,至于爱命,人畜一也……所以不用生命为药者,良由此也。”这反映出孙思邈的行医准则( )

A. 追求人与自然的和谐相处 B. 重在对病人心理的教化

C. 浸润了传统文化的价值观 D. 以儒家思想为理论基础

14.阿拉伯医学家伊本 西那(980-1037年)在其所著《医典》中,系统地列出了48种脉法,说明脉有沉浮强弱之分,各与一定的病症有关,并且说明了脉在寸关尺上。这48种脉法中,有35种与我国晋代太医令王叔和所著的《脉经》相同。据此可以推知( )

A. 古代阿拉伯医学领先世界 B. 阿拉伯人沟通东西方文化

C. 世界文化发展有共通之处 D. 古代医学发展具有同步性

15.东汉末年医学家张仲景积累临床经验,博采众方,提出辨证施治的原则。东晋葛洪的医学著作《肘后备急方》,收集了大量救急用的方子,都是他在行医、游历的过程中收集和筛选出来的。对此理解最正确的是( )

A. 疫病影响历史的发展进程 B. 中医理论体系在东汉已经完备

C. 中医注重实践经验的总结 D. 中医对世界医学发展贡献巨大

16.清代医学家唐容川认为西医长于“形迹”,中医长于“气化”,在内科治疗方面,中医的优越性确为西医所不能及,主张“损益乎古今”,“参酌乎中外”,并试图用西医解剖、生理等知识来印证中医理论。唐容川的主张( )

A. 使传统医学转向了近代医学 B. 体现了重义轻利的儒家伦理

C. 有利于保护和推动中医发展 D. 使中医理论体系更规范严谨

二、材料解析题:本大题共2小题,共40分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1897年卡尔·弗吕格提出传染病的飞沫传播理论,认为日常谈话和呼吸所产生的带有细菌的小水粒(飞沫)能够传播疾病。1897年,波兰医生约翰·冯·米库利兹·莱德齐发明了只有一层纱布的简式口罩,并将其首次运用于外科手术中。1910—1911年的中国东北地区暴发鼠疫。中国卫生防疫、检疫事业创始人伍连德经过调查后提出“必须接受并采取措施(戴口罩)以阻止肺鼠疫继发性肺炎”的主张。实际上,20世纪初的东北政治形势非常复杂,各方势力都在中国东北地区争夺抗击鼠疫的领导权,中、俄、日、美和法国的防疫人员都设计了各自的口罩。伍连德设计的防疫口罩有效阻止了鼠疫向中国内陆腹地等更广阔地域的传播。此外,“伍式口罩”的防疫功效及其成功推广也为公众在1918年大流感时期接受和广泛使用口罩减少了阻力。1918年11月,曾任职于北京协和医学院的H.乔斯林·史密利给《英国医学会杂志》写信表示:“戴口罩是绝对有效的防护措施。”

材料二 1950—1953年朝鲜战争中,中、苏、美各方围绕美国是否使用了生化武器争论不休。中国成立了爱国卫生委员会并发动了大规模的爱国卫生运动,构建起将国防和卫生运动相结合的国家卫生政策,改善卫生条件以防止传染病暴发,来挫败美国的细菌战。在辽宁安东市“除五害运动”中,5000多名工人和军人戴着纱布口罩、棉布袋和手套,拿着筷子在广阔区域内搜集可疑的昆虫和啮齿动物,交由专门的卫生人员检验处理。爱国卫生运动群众大会上演唱的歌曲《消灭细菌战》也可再现当时的场景:“消灭细菌战,捉拿细菌战犯,让美帝国主义和他们的臭虫、苍蝇、跳蚤一齐完蛋!”20世纪50年代以来,中国普通居民、军警、食品管理员、清洁工等戴棉布口罩的现象在中国非常普遍,口罩成为中国卫生现代性的标志。

——以上材料均摘编自刘春燕、张勇安《医学知识的发展与防疫方式的变迁:初探医用口罩的知识史》

(1)据材料一并结合所学知识,概括“伍式口罩”发明使用的推动因素及其对公共卫生事业的影响。

(2)据材料二并结合所学知识,指出20世纪50年代中国致力于公共卫生事业的特点。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

15世纪,达芬奇留下了大量准确的人体解剖图。16世纪,比利时医生萨维利开拓了新的人体解剖学,西方医学走上了科学探索的新时代。1628年,英国医生哈维发表血液循环理论,标志着以科学实验为基础的医学新纪元开启,但医学依然受宗教思想的束缚。18世纪,越来越多的医学界人士摆脱宗教势力的禁锢,致力于了解疾病发生的原因和规律。器官病理学成为这一时期医学成就的里程碑,体液病理学被推翻。19世纪,自然科学和技术更加快速的发展,西方医学在药理、诊断、免疫、麻醉等方面取得了进步。

——摘编自余前春主编《西方医学史》等

材料二

明初,官方编纂的《普济方》几乎收录了15世纪以前保存下来的所有药方。万历年间,李时珍编辑影响世界的药物学著作《本草纲目》,收录药物1892种。1793年,清政府命令纂修医学丛书《医宗金鉴》,并将此书定为医学生的教科书。受儒学尊经崇古的影响,医家还热衷对古典医籍进行考证和注释。中医学认为人与自然、社会是一个相互联系的统一体,人体内部也是一个有机的整体,在这一思想的影响下,明清时期,形成了一套比较严密的辩证论治的学术体系。16世纪,人痘接种技术发明并逐渐传播海外,在国内也得到政府的大力推行。明末清初,温病学派在传染性热病方面取得重大成就,形成中国古代医学史上的一个理论高峰。1830年,医学家王清任著《医林改错》,对中医解剖学革新进行大胆探索。

——摘编自傅维康主编《中国医学通史》(古代卷)

材料三

近年来中医学还与经济产业发展相联系,许多省把中药作为支柱产业来发展,使其成为新的经济增长点。中医学由疾病医学转向综合性的健康医学,其养生保健、防病治病、调养康复等优势受到国内外广泛关注。2015年,屠呦呦因开创性地从中草药中分离出青蒿素应用于疟疾治疗而获得当年的诺贝尔医学奖。中医药已成为中国与各国开展交流的载体。

——摘编自何泽民、何勇强《论现代中医学的基本特征》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括影响近代西方医学发展的因素。

(2)根据材料一二并结合所学知识,比较近代西方医学与明清中医学发展的异同。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析现代中医学的价值。

三、开放性试题:本大题共1小题,共12分。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 16-17世纪伦敦发生鼠疫后,在地方政府和议会的推动下,王室政府开始积极投身防疫工作,女王授权枢密院编撰《政令大全》,以加强对地方防疫工作的管理,并加强隔离管理和对贫民的救助力度。政府则以非宗教手段对鼠疫加以防控,包括实施隔离、清扫街道、禁止集会、严禁人员和牲畜流动等。英国的防疫措施,如死者的证明、检查员的指定、对葬礼时间的控制和对家庭的隔离等,都是部分或全部来自欧洲应对传染性疾病的经验。瘟疫的频繁暴发,使得英国大量人口死亡,对社会经济造成严重冲击,给民众心理带来严重恐慌,进而冲击了正常的社会秩序。在疫病的肆虐下,神职人员纷纷死亡,基督教会束手无策,宗教医学更显得毫无成效,这促使人们对基督所讲的爱心、瘟疫的发生、自身既定的存在方式进行思索,从而引起人们对信仰与自身所处地位的怀疑与不满。

——改编自陈凯鹏《论近代早期英国防疫对策特点》

材料二 人们会借助当下所有可用的智力资源对疾病作出解释。医学走过了从巫术到宗教、哲学以及最后到科学的漫长道路。医学充分参与了自然科学的伟大崛起,借此,它变得远比过去更加有效。在新的医学科学中,文明已经铸就了一件武器,人类可以用它来努力把自己从疾病的古老束缚中解放出来。

1681-1855年伦敦人口年度死亡率数据

时间 人口 年度死亡率

1681-1690年 530000人 42‰

1746-1755年 653000人 35‰

1846-1855年 2362236人 25‰

——改编自[美]亨利·欧内斯特·西格里斯特《疾病与人类文明》

(1)根据材料一,概括近代早期英国防疫的特点,并结合所学知识分析疫病暴发对英国社会的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,以这一时期英国伦敦人口变化为例,提炼论题,并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

1.【答案】B

2.【答案】B

3.【答案】D

4.【答案】D

5.【答案】C

6.【答案】C

7.【答案】B

8.【答案】B

9.【答案】B

10.【答案】B

11.【答案】C

12.【答案】C

13.【答案】C

14.【答案】C

15.【答案】C

16.【答案】C

17.【答案】(1)推动因素:对传染病的不断研究;简式口罩的先期使用;伍连德对传染病的认识;“伍式口罩”作用显著。影响:有效防止中国东北鼠疫和大流感的蔓延;促进防疫手段的改进;推动民众正确认识和使用口罩;有利于现代化医疗卫生事业的发展。

(2)特点:国家政策指导;群众广泛参与;宣传方式多样化;与战争关系密切。

18.【答案】(1)原因:对古代医学的继承;教会权威的瓦解;近代资本主义经济的不断发展;近代人文主义思想的发展;近代科学的兴起与发展。

(2)相同:都受到经济发展°的推动;都受到文化传统的影响;都在理论和实践上取得进步;都为人类医疗事业作出巨大贡献。不同:从背景上看:西方医学主要受思想解放运动。与自然科学进步的推动,中医学则受政治、社会等因素影响较大;从特点上看:西方医学通过实验科学取得了革命性突破,中医学则在总结前人经验基础上取得重大成就;从影响上看:西方医学发展为影响全球的近代科技,中医学则在影响范围和深度上作用有限。

(3)价值:中医学的发展促进了经济产业发展;中医中药至今仍在世界医学领域占有重要地位;中医学是中国与世界各国的交流的载体;中医药学是中华优秀传统文化的重要组成部分传;承和弘扬中华优秀传统文化,有利于提升文化自信。

19.【答案】(1)特点:制定出符合本国特色的防疫对策;将疫情预警、隔离防控、救助、卫生检疫相结合,形成了较为系统科学的防疫体系;中央与地方相互配合;借鉴并吸收其他国家的经验;等等。影响:导致大量人口死亡,冲击了社会经济秩序;动摇了教会的权威,促进了思想解放;促进了理性和科学精神的成长;推动了世俗医学的发展;人口布局有所改变;等等。

(2)论题:近代医学的发展是人类死亡率下降的重要因素。

阐述:17世纪末以来,英国伦敦人口总量增长显著,但人口年度死亡率逐步下降,其原因多元,但近代医学的进步是其重要原因之一。近代以来,西医以化学、生物学、物理学等实验科学为依托,借助精密仪器及数据分析,在解剖学、诊断学、药学等方面取得很大成就。同时,近代医学凭借其特有的消毒、化验等手段.积极采取措施预防传染病、隔离传染源、治疗感染者、普及公共卫生知识,对人们的健康起了积极的作用。医学的发展不仅能使伦敦居民避免传染病带来的灭绝危险,还为城市中居民治愈大多数疾病提供了可能。同时也减轻了城市居民遭受的病痛折磨,加快恢复速度,从而使城市人口的死亡率得到有效控制。

当然,近代以来公共卫生事业的发展,如推广自来水、改善食品卫生状况、处理垃圾与粪便等,改善了人类生存居住的环境,这也是人口死亡率下降的原因之一,但并不能因此否认近代医学在人口死亡率的下降中作出的贡献。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.魏晋名医葛洪的著作《肘后备急方》,对外感温病的认识不仅受到《黄帝内经》《伤寒论》的影响,也吸收了华佗、王叔和等医学家的成果,在结合前人理论与自身临床实践的基础上,对前人理论有所发展。这体现出( )

A. 魏晋时期具有承上启下作用 B. 中医学具有传承与创新特征

C. 古代医学薪火相传治病救人 D. 医学的发展基于诊疗的实践

2.明朝后期疫病发生频率呈明显的上升趋势,在1580年、1639年出现两次延续多年的瘟疫。疫情出现后,明朝中央政府基本上都是向疫区派出医官对患者进行诊治,并散发相关的药剂,向灾民派发小额救济钱物,同时设坛做法事祈福消灾。下列关于明朝政府应对疫病的措施表述正确的是

A. 政府积极预防疫病发生 B. 重点是加强灾后的赈济救助

C. 防疫措施体现理学主张 D. 重视公共卫生与疫病的防治

3.1946年颁布的《世界卫生组织组织法》指出:“各民族之健康为获致和平与安全之基本,须赖个人间与国家间之通力合作。各国间对于促进卫生与控制疾病,进展程度参差,实为共同之危祸。”材料的主要观点是()

A. 提醒各国应重视粮食安全和食品安全问题 B. 呼吁建立现代医疗卫生体系保障人类健康

C. 提倡讲卫生应该成为现代公民的基本素质 D. 强调卫生与疾病控制需人类携手共同解决

4.东晋葛洪在其著作《肘后备急方》里曾经记录天花的发病过程“比岁有病时行,仍发疮头面及身,须臾周匝,状如火创,皆带白浆,随决随生”,同时给出药方“取好蜜通身上摩,亦可以蜜煎升麻,并数数食;又方,以水浓煮升麻,棉沾洗之,若酒渍弥好,但痛难忍”。上述记载( )

A. 实证了人痘接种法起源于中国 B. 明确了青蒿对天花的治疗作用

C. 奠定了中医临床学的基础原则 D. 体现了对治疗天花的积极探索

5.1918年,《中华医学杂志》曾刊发题为《避疫面具之制法及用法》的文章,其中有以下图文。对此文解读正确的有( )

面具上不须用药,其功用仅如滤过纸,乃理学的作用,不必持化学的作用也……

今上海聂云台先生所办之恒丰纱厂,因防疫面具需用纱布,造成中国纱布。此乃国货,价廉而物美,深望凡吾医家及非医家共同提倡之。

①近代中国社会仍强调程朱理学的作用

②将防疫宣传与提倡使用国货结合起来

③反映了我国公共卫生事业的初步发展

④口罩普及标志着医疗保障体系的建立

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④

6.1980年,中国城乡居民对传染病预防的知晓率仅为30%,到2020年已提高至85%。1985年,全国仅有20%的城市开展了健康教育活动,到2020年,这一比例已上升至90%。这些变化( )

A. 说明全民公共卫生观念形成 B. 表明我国疾病预防成效显著

C. 体现了卫生工作的深入发展 D. 促成了健康中国战略的实施

7.明朝后期,李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》和宋应星的《天工开物》,分别系统记载了中国古代医药学农学、工艺学的相关知识,徐弘祖的《徐霞客游记》是一部地理和地质学名著。由此可推知,当时

A. 经世致用成为社会共识 B. 传统科学技术进入系统总结阶段

C. 西学东渐呈现出新面貌 D. 中国的科学技术依旧领先于世界

8.1958年《人民日报》发表文章说,现在1000万人患疫(血吸虫病),1万万人受威胁,是可忍,孰不可忍?然而,今日之华佗们在前几年大多数信心不足,近一二年干劲渐高,因而有了希望。第四次全国防治血吸虫病会议,提出了“鼓足干劲,全面跃进,苦战三年,加速消灭血吸虫病”的战斗口号,各疫区把冬季开荒、兴修水利与灭螺运动结合起来,掀起了群众性的防治运动。由此可见,当时医疗卫生工作()

A. 得益于医疗保障体系的健全 B. 注重与群众运动相结合

C. 适应了国民经济恢复的需要 D. 超越生产力的发展水平

9.在传统时代,政府几乎不承担公共卫生的职能。1910年,满洲里肺鼠疫爆发,清政府指派从英国留学归来的伍连德博士赴东北防疫。伍连德通过调动军队、停运火车、严格防疫等一系列手段,迅速扑灭疫情。从公共卫生的角度考虑,1910年的东北防疫本质上反映了()

A. 清政府非常关注传染病的防疫 B. 中国政府由传统向现代转变

C. 近代的防疫制度得以正式建立 D. 清政府最为重视东北的防疫

10.2021年2月25日,全国脱贫攻坚总结表彰大会在京隆重举行,习近平庄严宣告:我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人11全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务。下列属于精准扶贫的措施有()

①实行民族区域自治制度 ②易地搬迁,教育支持

③医疗救助,社保政策兜底 ④发布社会保险法规

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ③④

11.下图为《中国古代疫病流行年表》中的“历代疫病流行分布与理论创新及人口增长对照图”。它反映出( )

A. 历代疫病流行频数呈现不断上升趋势 B. 历代疫病流行频数与人口数量成正比

C. 中医理论的创新多出现于疫病高发期 D. 明清温病学说是对《伤寒论》的扬弃

12.薄伽丘在《十日谈》中描述道:“这场瘟疫……任你怎样请医服药,这病总是没救的。浩劫当前,这城里的法纪和圣规几乎全部都荡然无存了……城里的人们大难当前,丢下一切,只顾寻欢作乐。”这场瘟疫

A. 直接推动了青霉素的发现 B. 瓦解了基督教会在基层治理中的作用

C. 使人们更加关注现实世界 D. 使大洋洲的人口结构发生替代性变化

13.“药王”孙思邈在谈及行医准则时指出:“凡‘大医’治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦,”“自古明贤治病,多用‘生命’以济危急,虽曰贱畜贵人,至于爱命,人畜一也……所以不用生命为药者,良由此也。”这反映出孙思邈的行医准则( )

A. 追求人与自然的和谐相处 B. 重在对病人心理的教化

C. 浸润了传统文化的价值观 D. 以儒家思想为理论基础

14.阿拉伯医学家伊本 西那(980-1037年)在其所著《医典》中,系统地列出了48种脉法,说明脉有沉浮强弱之分,各与一定的病症有关,并且说明了脉在寸关尺上。这48种脉法中,有35种与我国晋代太医令王叔和所著的《脉经》相同。据此可以推知( )

A. 古代阿拉伯医学领先世界 B. 阿拉伯人沟通东西方文化

C. 世界文化发展有共通之处 D. 古代医学发展具有同步性

15.东汉末年医学家张仲景积累临床经验,博采众方,提出辨证施治的原则。东晋葛洪的医学著作《肘后备急方》,收集了大量救急用的方子,都是他在行医、游历的过程中收集和筛选出来的。对此理解最正确的是( )

A. 疫病影响历史的发展进程 B. 中医理论体系在东汉已经完备

C. 中医注重实践经验的总结 D. 中医对世界医学发展贡献巨大

16.清代医学家唐容川认为西医长于“形迹”,中医长于“气化”,在内科治疗方面,中医的优越性确为西医所不能及,主张“损益乎古今”,“参酌乎中外”,并试图用西医解剖、生理等知识来印证中医理论。唐容川的主张( )

A. 使传统医学转向了近代医学 B. 体现了重义轻利的儒家伦理

C. 有利于保护和推动中医发展 D. 使中医理论体系更规范严谨

二、材料解析题:本大题共2小题,共40分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1897年卡尔·弗吕格提出传染病的飞沫传播理论,认为日常谈话和呼吸所产生的带有细菌的小水粒(飞沫)能够传播疾病。1897年,波兰医生约翰·冯·米库利兹·莱德齐发明了只有一层纱布的简式口罩,并将其首次运用于外科手术中。1910—1911年的中国东北地区暴发鼠疫。中国卫生防疫、检疫事业创始人伍连德经过调查后提出“必须接受并采取措施(戴口罩)以阻止肺鼠疫继发性肺炎”的主张。实际上,20世纪初的东北政治形势非常复杂,各方势力都在中国东北地区争夺抗击鼠疫的领导权,中、俄、日、美和法国的防疫人员都设计了各自的口罩。伍连德设计的防疫口罩有效阻止了鼠疫向中国内陆腹地等更广阔地域的传播。此外,“伍式口罩”的防疫功效及其成功推广也为公众在1918年大流感时期接受和广泛使用口罩减少了阻力。1918年11月,曾任职于北京协和医学院的H.乔斯林·史密利给《英国医学会杂志》写信表示:“戴口罩是绝对有效的防护措施。”

材料二 1950—1953年朝鲜战争中,中、苏、美各方围绕美国是否使用了生化武器争论不休。中国成立了爱国卫生委员会并发动了大规模的爱国卫生运动,构建起将国防和卫生运动相结合的国家卫生政策,改善卫生条件以防止传染病暴发,来挫败美国的细菌战。在辽宁安东市“除五害运动”中,5000多名工人和军人戴着纱布口罩、棉布袋和手套,拿着筷子在广阔区域内搜集可疑的昆虫和啮齿动物,交由专门的卫生人员检验处理。爱国卫生运动群众大会上演唱的歌曲《消灭细菌战》也可再现当时的场景:“消灭细菌战,捉拿细菌战犯,让美帝国主义和他们的臭虫、苍蝇、跳蚤一齐完蛋!”20世纪50年代以来,中国普通居民、军警、食品管理员、清洁工等戴棉布口罩的现象在中国非常普遍,口罩成为中国卫生现代性的标志。

——以上材料均摘编自刘春燕、张勇安《医学知识的发展与防疫方式的变迁:初探医用口罩的知识史》

(1)据材料一并结合所学知识,概括“伍式口罩”发明使用的推动因素及其对公共卫生事业的影响。

(2)据材料二并结合所学知识,指出20世纪50年代中国致力于公共卫生事业的特点。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

15世纪,达芬奇留下了大量准确的人体解剖图。16世纪,比利时医生萨维利开拓了新的人体解剖学,西方医学走上了科学探索的新时代。1628年,英国医生哈维发表血液循环理论,标志着以科学实验为基础的医学新纪元开启,但医学依然受宗教思想的束缚。18世纪,越来越多的医学界人士摆脱宗教势力的禁锢,致力于了解疾病发生的原因和规律。器官病理学成为这一时期医学成就的里程碑,体液病理学被推翻。19世纪,自然科学和技术更加快速的发展,西方医学在药理、诊断、免疫、麻醉等方面取得了进步。

——摘编自余前春主编《西方医学史》等

材料二

明初,官方编纂的《普济方》几乎收录了15世纪以前保存下来的所有药方。万历年间,李时珍编辑影响世界的药物学著作《本草纲目》,收录药物1892种。1793年,清政府命令纂修医学丛书《医宗金鉴》,并将此书定为医学生的教科书。受儒学尊经崇古的影响,医家还热衷对古典医籍进行考证和注释。中医学认为人与自然、社会是一个相互联系的统一体,人体内部也是一个有机的整体,在这一思想的影响下,明清时期,形成了一套比较严密的辩证论治的学术体系。16世纪,人痘接种技术发明并逐渐传播海外,在国内也得到政府的大力推行。明末清初,温病学派在传染性热病方面取得重大成就,形成中国古代医学史上的一个理论高峰。1830年,医学家王清任著《医林改错》,对中医解剖学革新进行大胆探索。

——摘编自傅维康主编《中国医学通史》(古代卷)

材料三

近年来中医学还与经济产业发展相联系,许多省把中药作为支柱产业来发展,使其成为新的经济增长点。中医学由疾病医学转向综合性的健康医学,其养生保健、防病治病、调养康复等优势受到国内外广泛关注。2015年,屠呦呦因开创性地从中草药中分离出青蒿素应用于疟疾治疗而获得当年的诺贝尔医学奖。中医药已成为中国与各国开展交流的载体。

——摘编自何泽民、何勇强《论现代中医学的基本特征》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括影响近代西方医学发展的因素。

(2)根据材料一二并结合所学知识,比较近代西方医学与明清中医学发展的异同。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析现代中医学的价值。

三、开放性试题:本大题共1小题,共12分。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 16-17世纪伦敦发生鼠疫后,在地方政府和议会的推动下,王室政府开始积极投身防疫工作,女王授权枢密院编撰《政令大全》,以加强对地方防疫工作的管理,并加强隔离管理和对贫民的救助力度。政府则以非宗教手段对鼠疫加以防控,包括实施隔离、清扫街道、禁止集会、严禁人员和牲畜流动等。英国的防疫措施,如死者的证明、检查员的指定、对葬礼时间的控制和对家庭的隔离等,都是部分或全部来自欧洲应对传染性疾病的经验。瘟疫的频繁暴发,使得英国大量人口死亡,对社会经济造成严重冲击,给民众心理带来严重恐慌,进而冲击了正常的社会秩序。在疫病的肆虐下,神职人员纷纷死亡,基督教会束手无策,宗教医学更显得毫无成效,这促使人们对基督所讲的爱心、瘟疫的发生、自身既定的存在方式进行思索,从而引起人们对信仰与自身所处地位的怀疑与不满。

——改编自陈凯鹏《论近代早期英国防疫对策特点》

材料二 人们会借助当下所有可用的智力资源对疾病作出解释。医学走过了从巫术到宗教、哲学以及最后到科学的漫长道路。医学充分参与了自然科学的伟大崛起,借此,它变得远比过去更加有效。在新的医学科学中,文明已经铸就了一件武器,人类可以用它来努力把自己从疾病的古老束缚中解放出来。

1681-1855年伦敦人口年度死亡率数据

时间 人口 年度死亡率

1681-1690年 530000人 42‰

1746-1755年 653000人 35‰

1846-1855年 2362236人 25‰

——改编自[美]亨利·欧内斯特·西格里斯特《疾病与人类文明》

(1)根据材料一,概括近代早期英国防疫的特点,并结合所学知识分析疫病暴发对英国社会的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,以这一时期英国伦敦人口变化为例,提炼论题,并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

1.【答案】B

2.【答案】B

3.【答案】D

4.【答案】D

5.【答案】C

6.【答案】C

7.【答案】B

8.【答案】B

9.【答案】B

10.【答案】B

11.【答案】C

12.【答案】C

13.【答案】C

14.【答案】C

15.【答案】C

16.【答案】C

17.【答案】(1)推动因素:对传染病的不断研究;简式口罩的先期使用;伍连德对传染病的认识;“伍式口罩”作用显著。影响:有效防止中国东北鼠疫和大流感的蔓延;促进防疫手段的改进;推动民众正确认识和使用口罩;有利于现代化医疗卫生事业的发展。

(2)特点:国家政策指导;群众广泛参与;宣传方式多样化;与战争关系密切。

18.【答案】(1)原因:对古代医学的继承;教会权威的瓦解;近代资本主义经济的不断发展;近代人文主义思想的发展;近代科学的兴起与发展。

(2)相同:都受到经济发展°的推动;都受到文化传统的影响;都在理论和实践上取得进步;都为人类医疗事业作出巨大贡献。不同:从背景上看:西方医学主要受思想解放运动。与自然科学进步的推动,中医学则受政治、社会等因素影响较大;从特点上看:西方医学通过实验科学取得了革命性突破,中医学则在总结前人经验基础上取得重大成就;从影响上看:西方医学发展为影响全球的近代科技,中医学则在影响范围和深度上作用有限。

(3)价值:中医学的发展促进了经济产业发展;中医中药至今仍在世界医学领域占有重要地位;中医学是中国与世界各国的交流的载体;中医药学是中华优秀传统文化的重要组成部分传;承和弘扬中华优秀传统文化,有利于提升文化自信。

19.【答案】(1)特点:制定出符合本国特色的防疫对策;将疫情预警、隔离防控、救助、卫生检疫相结合,形成了较为系统科学的防疫体系;中央与地方相互配合;借鉴并吸收其他国家的经验;等等。影响:导致大量人口死亡,冲击了社会经济秩序;动摇了教会的权威,促进了思想解放;促进了理性和科学精神的成长;推动了世俗医学的发展;人口布局有所改变;等等。

(2)论题:近代医学的发展是人类死亡率下降的重要因素。

阐述:17世纪末以来,英国伦敦人口总量增长显著,但人口年度死亡率逐步下降,其原因多元,但近代医学的进步是其重要原因之一。近代以来,西医以化学、生物学、物理学等实验科学为依托,借助精密仪器及数据分析,在解剖学、诊断学、药学等方面取得很大成就。同时,近代医学凭借其特有的消毒、化验等手段.积极采取措施预防传染病、隔离传染源、治疗感染者、普及公共卫生知识,对人们的健康起了积极的作用。医学的发展不仅能使伦敦居民避免传染病带来的灭绝危险,还为城市中居民治愈大多数疾病提供了可能。同时也减轻了城市居民遭受的病痛折磨,加快恢复速度,从而使城市人口的死亡率得到有效控制。

当然,近代以来公共卫生事业的发展,如推广自来水、改善食品卫生状况、处理垃圾与粪便等,改善了人类生存居住的环境,这也是人口死亡率下降的原因之一,但并不能因此否认近代医学在人口死亡率的下降中作出的贡献。

第1页,共1页

同课章节目录