第24课 《唐诗三首 》课件 统编版八年级语文下册第六单元(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第24课 《唐诗三首 》课件 统编版八年级语文下册第六单元(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 10:02:35 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

唐诗三首

之

石壕吏

杜 甫

背景介绍

一

安史之乱时期,杜甫回到洛阳,看看战乱后的故乡。可是不到两个月,形势发生逆转,唐军在邺城大败,郭子仪退守河阳,洛阳一带又骚动起来。诗人这时被迫离去,经新安、石壕、潼关等地回到华州。一路上他所看到的都是征夫怨妇们的愁眉苦脸,所听到的是别家出征时的哭声。杜甫这番经历写成了著名的“三吏”“三别”。

作者简介

二

杜甫,字子美,诗中自称少陵野老,后人称他杜少陵。与李白并称“李杜”。

他是唐代伟大的现实主义诗人,他的诗篇像一面镜子,广泛而深刻地反映了“安史之乱”前后唐代社会由盛而衰的真实历史面貌。他的诗歌被公认为“诗史”,他本人也被看做一代宗师,被尊称为“诗圣”。

内容解析

二三

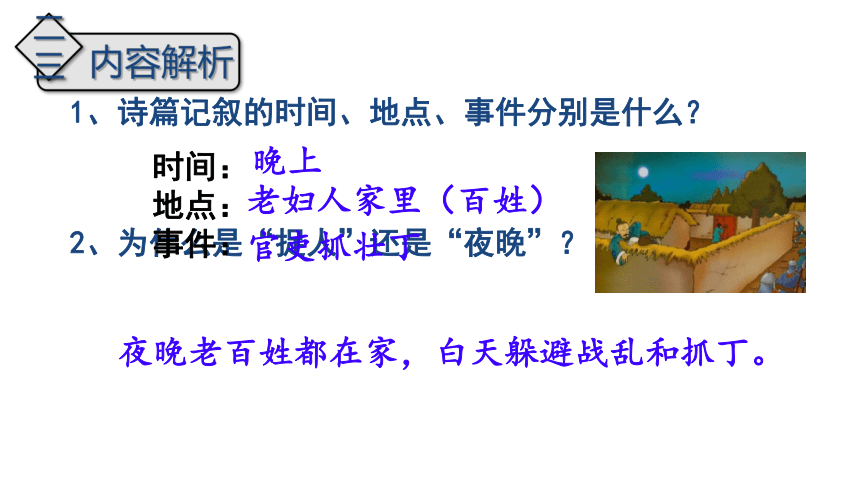

1、诗篇记叙的时间、地点、事件分别是什么?

2、为什么是“捉人”还是“夜晚”?

时间:

地点:

事件:

晚上

老妇人家里(百姓)

官吏抓壮丁

夜晚老百姓都在家,白天躲避战乱和抓丁。

3、文中主要人物是谁?

老妇人和官吏

4、诗句以什么为序?

暮 夜 夜久 天明

(时间为序)

(开端)

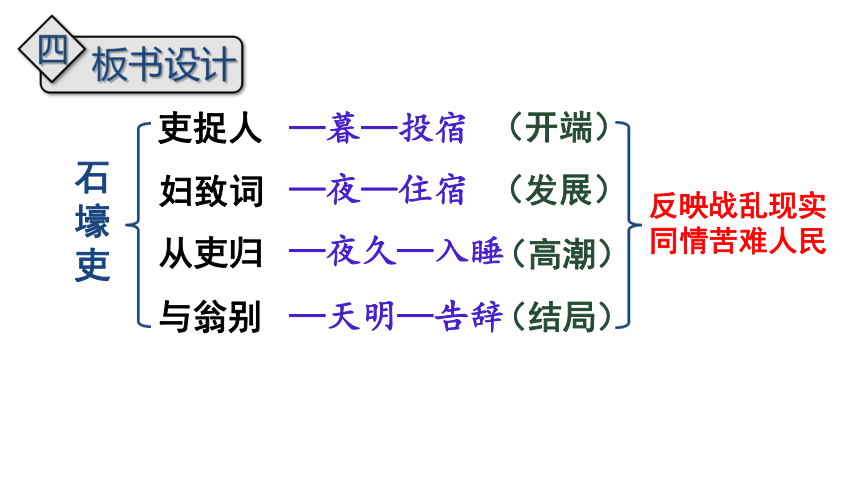

板书设计

四

吏捉人

妇致词

从吏归

与翁别

—夜—住宿

—夜久—入睡

—天明—告辞

—暮—投宿

(发展)

(高潮)

(结局)

反映战乱现实

同情苦难人民

石壕吏

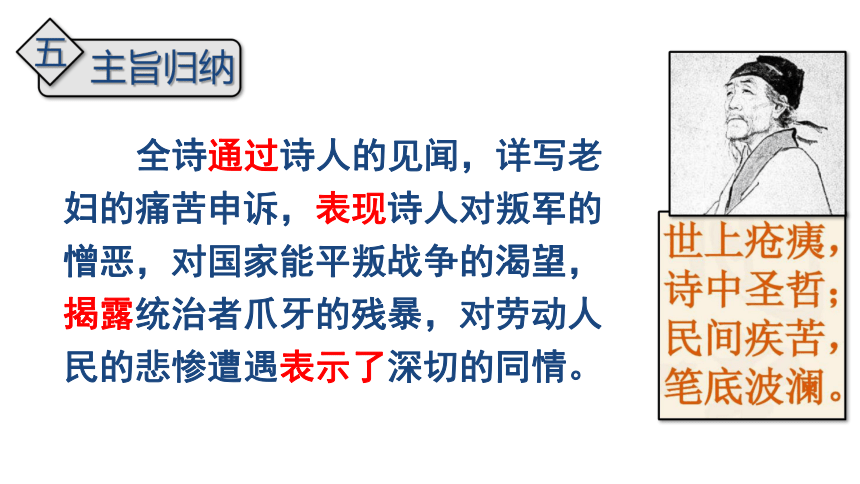

主旨归纳

五

全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,表现诗人对叛军的憎恶,对国家能平叛战争的渴望,揭露统治者爪牙的残暴,对劳动人民的悲惨遭遇表示了深切的同情。

唐诗三首

茅屋为秋风所破歌

之

杜 甫

唐肃宗乾元二年(759)秋天,杜甫弃官后辗转到了四川。次年春,在亲友的帮助下,在成都西郊的浣花溪畔建起了一座草堂,过上了暂时安定的生活。761年秋天,一场暴风雨袭击了他的茅屋,再一次把他从浪漫的隐居生活中敲醒,让他面对现实,让他忧思,于是写下了这首诗。

背景介绍

一

叙事诗是诗歌体裁的一种。

用诗的形式刻画人物,通过写人叙事来抒发情感。

这种体裁情节完整而集中,人物性格突出而典型,而且情景交融,兼有抒情诗的特点。

文学常识

二

文体知识—— 叙 事 诗

内容解读

三

1.“归来倚仗自叹息”,诗人叹息什么?

叹自己命苦,叹周围的人苦,叹战乱给人民造成的痛苦。

2.“少睡眠”“何由彻”使诗的意境有何变化?

由个人遭遇扩展到社会现实,由风雨飘摇的茅屋扩展到战乱频仍、残破不堪的国家,意境扩大了。

3.“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”渲染了怎样的氛围?衬托出诗人怎样的心境?

诗人推己及人,希冀“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”,表达了诗人关心民生疾苦、忧国忧民的深沉情感。体现了儒家“达则兼济天下”的思想。

渲染出暗淡愁惨的氛围,烘托出诗人暗淡愁惨的心境。

4.诗句结尾体现了诗人怎样的情怀?

5.诗中描写风之猛烈的“卷”字,换成“刮”“吹”等字好不好?为什么?

不好。“卷”字好,因为很形象,有力度,跟后面的动词“飞”“洒”“挂”“飘转”“沉”相对应。

整体感知

四

1.请为每一小节诗歌拟一个标题。

秋风卷茅——群童抱茅——屋漏无眠——盼得广厦

2.杜甫关心人民疾苦,而这首诗却只写个人的遭遇?谈谈你的理解。

以小见大,推己及人,表现诗人饱览民生疾苦、体察人间冷暖的济世情怀。诗人的大声疾呼,正是他炽热的忧国忧民情感的流露。

茅屋为秋风所破歌

板书设计

五

广厦千万间、直抒胸臆

秋风破屋、心情苦痛

群童抢茅、无可奈何

长夜沾湿、忧思不绝

写景叙事

推己及人

关心民生

忧国忧民

诗歌描述了自己的茅屋遭受风卷雨淋,饱经离乱、困苦凄凉的生活,体现自己要让天下寒士得到欢乐的情怀,由已及人感人至深,特别是最后一段集中表现了诗人忧国忧民,毫不利己、专门利人的崇高思想境界。

主旨归纳

六

唐诗三首

卖 炭 翁

之

白居易

内容解读

一

1.开头一句交代了伐薪烧炭的地点在哪里?为什么要这样交代?

为下文埋下伏笔,说明路远,下雪天的山路必然难行。

地点:长安城附近的终南山上

2.从哪些句子可以看出卖炭翁的苦?

烧炭苦 生活苦 运炭苦 心里苦

3.哪些词描述卖炭翁运炭的艰苦的?

天寒 地冻 人苦 路遥

4.一句话概括诗歌内容

一位老翁烧炭、运炭、想要卖炭,最终炭被抢夺。

4.这首诗揭露了“宫市”是一种极不公平的“交易”,体现在哪?

②一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

①手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。

——说明这桩买卖是强迫的

——表明炭的价高,货与款价值极不等价

1.“晓驾炭车辗冰辙”中的“辗”字有什么表达作用?

“辗”字既写出了天寒冷,已经结了冰,从而突出卖炭翁的辛苦,又写出了牛车的重量,说明卖炭翁的勤劳。

2.“翩翩两骑”中“翩翩”一词表现了宫使怎样的形象?

“翩翩”本意是轻快的样子。表现了宫使得意忘形、骄横无理的样子,与卖炭翁为生活操劳的凄惨的个人形象形成了鲜明的对比,揭露了唐代“宫市”的罪恶。

品味赏析

二

卖炭翁

外貌——烧炭艰辛(苦)

心理——矛盾反常(悲)

行动——运炭艰苦(苦)

结果——炭被掠夺(无奈)

同 情

板书设计

三

主旨归纳

四

本诗通过记叙( )的事,揭露了( )的罪恶和( )的残暴,表现了作者对统治阶级的( )和对劳动人民的( )。

卖炭翁辛苦烧的一车炭被宫使抢夺

宫市制度

统治阶级

深切同情

愤恨

拓展延伸

五

三首唐诗的异同比较

《石壕吏》 《茅屋为秋风所破歌》 《卖炭翁》

相同点 ①都属于古体诗;②都表现了诗人对民生疾苦的关注;③都有较强的叙事性和精彩的描写。 不同点 句式 五言 七言为主,兼有二言、九言。 七言为主,兼有三言。

情感 既有对人民的同情和赞扬,又有对战争的控诉,表现出思想上的矛盾。 侧重于表达自己渴望广济苍生的博大胸怀。 对底层人民悲惨遭遇的深切同情,对统治者劫掠行为的愤慨。

写法 巧妙的构思 对恶劣天气和生活环境的精彩描写,最后一节直抒胸臆。 对卖炭老翁和宫使形象的刻画。

唐诗三首

之

石壕吏

杜 甫

背景介绍

一

安史之乱时期,杜甫回到洛阳,看看战乱后的故乡。可是不到两个月,形势发生逆转,唐军在邺城大败,郭子仪退守河阳,洛阳一带又骚动起来。诗人这时被迫离去,经新安、石壕、潼关等地回到华州。一路上他所看到的都是征夫怨妇们的愁眉苦脸,所听到的是别家出征时的哭声。杜甫这番经历写成了著名的“三吏”“三别”。

作者简介

二

杜甫,字子美,诗中自称少陵野老,后人称他杜少陵。与李白并称“李杜”。

他是唐代伟大的现实主义诗人,他的诗篇像一面镜子,广泛而深刻地反映了“安史之乱”前后唐代社会由盛而衰的真实历史面貌。他的诗歌被公认为“诗史”,他本人也被看做一代宗师,被尊称为“诗圣”。

内容解析

二三

1、诗篇记叙的时间、地点、事件分别是什么?

2、为什么是“捉人”还是“夜晚”?

时间:

地点:

事件:

晚上

老妇人家里(百姓)

官吏抓壮丁

夜晚老百姓都在家,白天躲避战乱和抓丁。

3、文中主要人物是谁?

老妇人和官吏

4、诗句以什么为序?

暮 夜 夜久 天明

(时间为序)

(开端)

板书设计

四

吏捉人

妇致词

从吏归

与翁别

—夜—住宿

—夜久—入睡

—天明—告辞

—暮—投宿

(发展)

(高潮)

(结局)

反映战乱现实

同情苦难人民

石壕吏

主旨归纳

五

全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,表现诗人对叛军的憎恶,对国家能平叛战争的渴望,揭露统治者爪牙的残暴,对劳动人民的悲惨遭遇表示了深切的同情。

唐诗三首

茅屋为秋风所破歌

之

杜 甫

唐肃宗乾元二年(759)秋天,杜甫弃官后辗转到了四川。次年春,在亲友的帮助下,在成都西郊的浣花溪畔建起了一座草堂,过上了暂时安定的生活。761年秋天,一场暴风雨袭击了他的茅屋,再一次把他从浪漫的隐居生活中敲醒,让他面对现实,让他忧思,于是写下了这首诗。

背景介绍

一

叙事诗是诗歌体裁的一种。

用诗的形式刻画人物,通过写人叙事来抒发情感。

这种体裁情节完整而集中,人物性格突出而典型,而且情景交融,兼有抒情诗的特点。

文学常识

二

文体知识—— 叙 事 诗

内容解读

三

1.“归来倚仗自叹息”,诗人叹息什么?

叹自己命苦,叹周围的人苦,叹战乱给人民造成的痛苦。

2.“少睡眠”“何由彻”使诗的意境有何变化?

由个人遭遇扩展到社会现实,由风雨飘摇的茅屋扩展到战乱频仍、残破不堪的国家,意境扩大了。

3.“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”渲染了怎样的氛围?衬托出诗人怎样的心境?

诗人推己及人,希冀“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”,表达了诗人关心民生疾苦、忧国忧民的深沉情感。体现了儒家“达则兼济天下”的思想。

渲染出暗淡愁惨的氛围,烘托出诗人暗淡愁惨的心境。

4.诗句结尾体现了诗人怎样的情怀?

5.诗中描写风之猛烈的“卷”字,换成“刮”“吹”等字好不好?为什么?

不好。“卷”字好,因为很形象,有力度,跟后面的动词“飞”“洒”“挂”“飘转”“沉”相对应。

整体感知

四

1.请为每一小节诗歌拟一个标题。

秋风卷茅——群童抱茅——屋漏无眠——盼得广厦

2.杜甫关心人民疾苦,而这首诗却只写个人的遭遇?谈谈你的理解。

以小见大,推己及人,表现诗人饱览民生疾苦、体察人间冷暖的济世情怀。诗人的大声疾呼,正是他炽热的忧国忧民情感的流露。

茅屋为秋风所破歌

板书设计

五

广厦千万间、直抒胸臆

秋风破屋、心情苦痛

群童抢茅、无可奈何

长夜沾湿、忧思不绝

写景叙事

推己及人

关心民生

忧国忧民

诗歌描述了自己的茅屋遭受风卷雨淋,饱经离乱、困苦凄凉的生活,体现自己要让天下寒士得到欢乐的情怀,由已及人感人至深,特别是最后一段集中表现了诗人忧国忧民,毫不利己、专门利人的崇高思想境界。

主旨归纳

六

唐诗三首

卖 炭 翁

之

白居易

内容解读

一

1.开头一句交代了伐薪烧炭的地点在哪里?为什么要这样交代?

为下文埋下伏笔,说明路远,下雪天的山路必然难行。

地点:长安城附近的终南山上

2.从哪些句子可以看出卖炭翁的苦?

烧炭苦 生活苦 运炭苦 心里苦

3.哪些词描述卖炭翁运炭的艰苦的?

天寒 地冻 人苦 路遥

4.一句话概括诗歌内容

一位老翁烧炭、运炭、想要卖炭,最终炭被抢夺。

4.这首诗揭露了“宫市”是一种极不公平的“交易”,体现在哪?

②一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

①手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。

——说明这桩买卖是强迫的

——表明炭的价高,货与款价值极不等价

1.“晓驾炭车辗冰辙”中的“辗”字有什么表达作用?

“辗”字既写出了天寒冷,已经结了冰,从而突出卖炭翁的辛苦,又写出了牛车的重量,说明卖炭翁的勤劳。

2.“翩翩两骑”中“翩翩”一词表现了宫使怎样的形象?

“翩翩”本意是轻快的样子。表现了宫使得意忘形、骄横无理的样子,与卖炭翁为生活操劳的凄惨的个人形象形成了鲜明的对比,揭露了唐代“宫市”的罪恶。

品味赏析

二

卖炭翁

外貌——烧炭艰辛(苦)

心理——矛盾反常(悲)

行动——运炭艰苦(苦)

结果——炭被掠夺(无奈)

同 情

板书设计

三

主旨归纳

四

本诗通过记叙( )的事,揭露了( )的罪恶和( )的残暴,表现了作者对统治阶级的( )和对劳动人民的( )。

卖炭翁辛苦烧的一车炭被宫使抢夺

宫市制度

统治阶级

深切同情

愤恨

拓展延伸

五

三首唐诗的异同比较

《石壕吏》 《茅屋为秋风所破歌》 《卖炭翁》

相同点 ①都属于古体诗;②都表现了诗人对民生疾苦的关注;③都有较强的叙事性和精彩的描写。 不同点 句式 五言 七言为主,兼有二言、九言。 七言为主,兼有三言。

情感 既有对人民的同情和赞扬,又有对战争的控诉,表现出思想上的矛盾。 侧重于表达自己渴望广济苍生的博大胸怀。 对底层人民悲惨遭遇的深切同情,对统治者劫掠行为的愤慨。

写法 巧妙的构思 对恶劣天气和生活环境的精彩描写,最后一节直抒胸臆。 对卖炭老翁和宫使形象的刻画。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读