第24课《白雪歌送武判官归京 》课件 部编版九年级语文下册(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第24课《白雪歌送武判官归京 》课件 部编版九年级语文下册(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 10:09:42 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

白雪歌送武判官归京

岑参

走近作者

岑参

作者

生卒年

约715-770

唐

朝代

江陵

籍贯

边塞诗人,世称岑嘉州。与高适齐名,并称“高岑”

评价

《走马川行奉送出师西征》

《白雪歌送武判官归京》等

代表作品

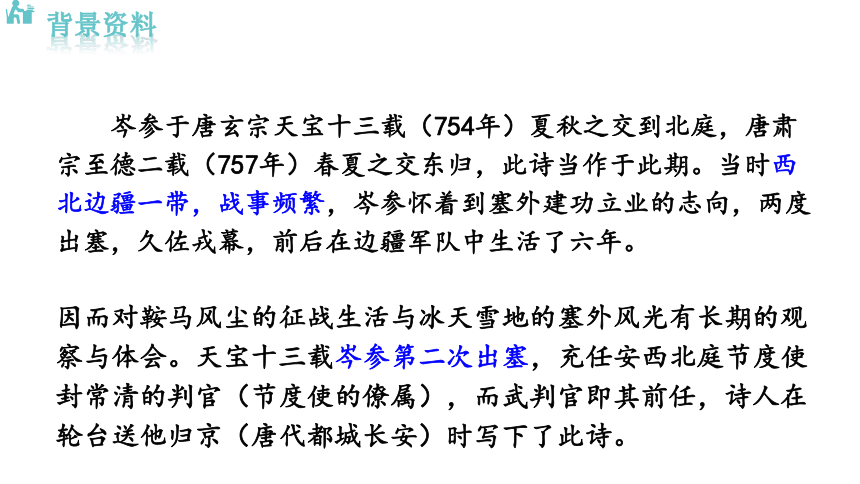

背景资料

岑参于唐玄宗天宝十三载(754年)夏秋之交到北庭,唐肃宗至德二载(757年)春夏之交东归,此诗当作于此期。当时西北边疆一带,战事频繁,岑参怀着到塞外建功立业的志向,两度出塞,久佐戎幕,前后在边疆军队中生活了六年。

因而对鞍马风尘的征战生活与冰天雪地的塞外风光有长期的观察与体会。天宝十三载岑参第二次出塞,充任安西北庭节度使封常清的判官(节度使的僚属),而武判官即其前任,诗人在轮台送他归京(唐代都城长安)时写下了此诗。

文体知识

歌行体

起源

南朝宋鲍照所创。他模拟和学习乐府,经过充分的消化吸收和熔铸创造,不仅得其风神气骨,自创格调,而且发展了七言诗,创造了以七言体为主的歌行体。

①篇幅可短可长; ②保留着古乐府叙事的特点; ③声律、韵脚比较自由; ④句式比较灵活,一般是七言,也有的是以七言为主,其中又穿插了三、五、九言的句子。

特点

朗读诗歌

欣赏朗诵,感悟诗情!

北风/卷地/白草折,胡天/八月/即飞雪。

忽如/一夜/春风来,千树/万树/梨花开。

散入/珠帘/湿罗幕,狐裘/不暖/锦衾薄。

将军角弓/不得控, 都护铁衣/冷难着。

瀚海/阑干/百丈冰,愁云/惨淡/万里凝。

中军/置酒/饮归客,胡琴/琵琶/与羌笛。

纷纷/暮雪/下辕门,风掣/红旗/冻不翻。

轮台/东门/送君去,去时/雪满/天山路。

山回/路转/不见君,雪上/空留/马行处。

白雪歌送武判官归京

岑参(唐)

朗读课文,读准节奏,读出感情。

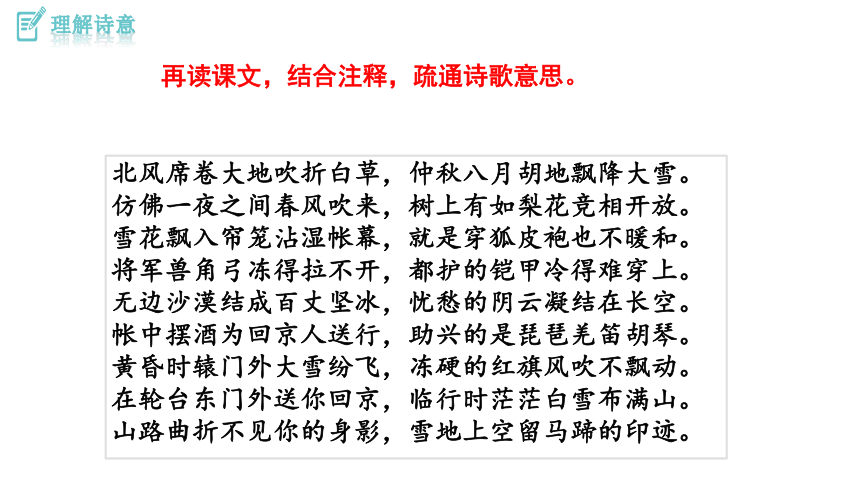

再读课文,结合注释,疏通诗歌意思。

北风席卷大地吹折白草,仲秋八月胡地飘降大雪。

仿佛一夜之间春风吹来,树上有如梨花竞相开放。

雪花飘入帘笼沾湿帐幕,就是穿狐皮袍也不暖和。

将军兽角弓冻得拉不开,都护的铠甲冷得难穿上。

无边沙漠结成百丈坚冰,忧愁的阴云凝结在长空。

帐中摆酒为回京人送行,助兴的是琵琶羌笛胡琴。

黄昏时辕门外大雪纷飞,冻硬的红旗风吹不飘动。

在轮台东门外送你回京,临行时茫茫白雪布满山。

山路曲折不见你的身影,雪地上空留马蹄的印迹。

理解诗意

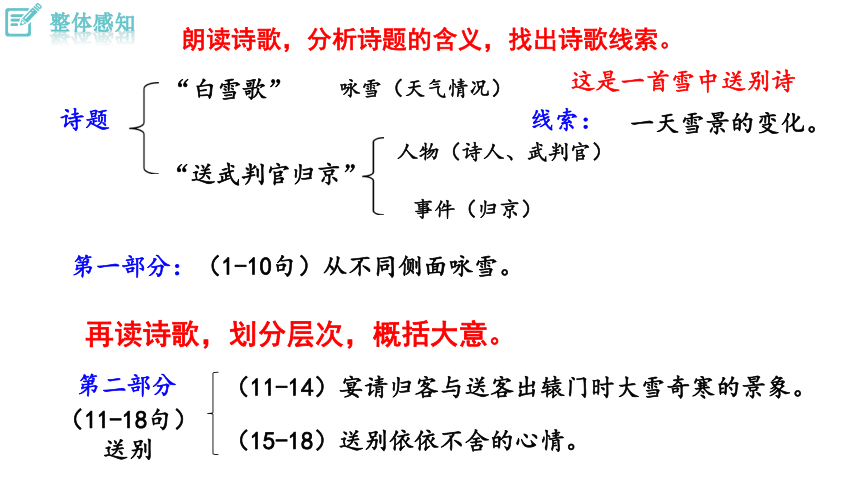

朗读诗歌,分析诗题的含义,找出诗歌线索。

这是一首雪中送别诗

整体感知

一天雪景的变化。

线索:

再读诗歌,划分层次,概括大意。

第一部分:(1-10句)从不同侧面咏雪。

第二部分

(11-14)宴请归客与送客出辕门时大雪奇寒的景象。

(15-18)送别依依不舍的心情。

(11-18句)送别

诗题

“白雪歌”

咏雪(天气情况)

“送武判官归京”

人物(诗人、武判官)

事件(归京)

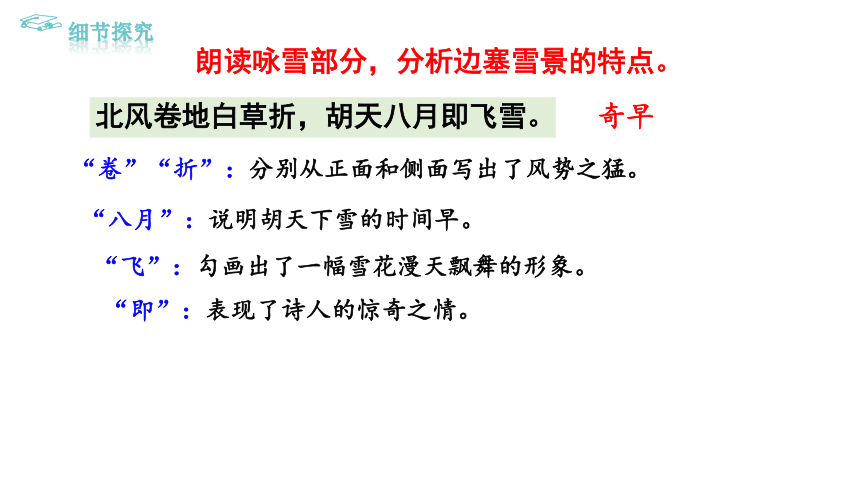

朗读咏雪部分,分析边塞雪景的特点。

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

奇早

“卷”“折”:分别从正面和侧面写出了风势之猛。

“飞”:勾画出了一幅雪花漫天飘舞的形象。

细节探究

“八月”:说明胡天下雪的时间早。

“即”:表现了诗人的惊奇之情。

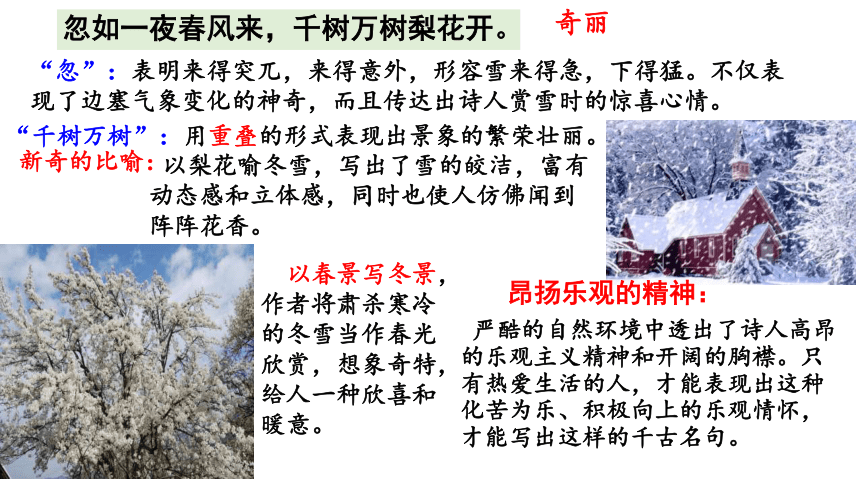

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

“忽”:表明来得突兀,来得意外,形容雪来得急,下得猛。不仅表现了边塞气象变化的神奇,而且传达出诗人赏雪时的惊喜心情。

“千树万树”:用重叠的形式表现出景象的繁荣壮丽。

奇丽

新奇的比喻:

以春景写冬景,作者将肃杀寒冷的冬雪当作春光欣赏,想象奇特,给人一种欣喜和暖意。

以梨花喻冬雪,写出了雪的皎洁,富有动态感和立体感,同时也使人仿佛闻到阵阵花香。

昂扬乐观的精神:

严酷的自然环境中透出了诗人高昂的乐观主义精神和开阔的胸襟。只有热爱生活的人,才能表现出这种化苦为乐、积极向上的乐观情怀,才能写出这样的千古名句。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

奇寒

“散”:承上启下,从帐外写到帐内,着墨于感觉,写出片片雪花轻轻飘落到珠帘帐幕上的景致。

“湿”:描摹出雪花在罗幕慢慢融化的情景。

“狐裘”“锦衾”:本是高级御寒品,却不暖、嫌薄,帐中尚且如此,帐外更不必说。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

互文:古诗文中常采用的一种修辞方法,上下两句或一句话中的两个部分,看似各说两件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,说的是一件事。

生动地表现了胡天的奇寒叫人难以忍受,“将军”“都护”尚且如此,一般士兵就可想而知了。

诗人写奇寒,既表现了大雪的威力,突出戍边战士的艰苦生活,同时也从侧面表现了他们的战斗意志和豪迈气概。

“狐裘”“锦衾”“角弓”“铁衣”

人的感受、侧面描写

“瀚海阑干百丈冰”:

夸张,地上冰雪覆盖的景象,极言奇寒。

“愁云惨淡万里凝”:

夸张,描写天上万里愁云的景象。

“愁”“惨”具有浓烈的感彩,为饯别场面酝酿了气氛。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

既展示了冰天雪地、万里愁云的景象,又自然地引出下文送别的场面,由咏雪过渡到送别。

承上启下

总结概括胡天雪的特点和诗人的情感。

雪的特点:雪来得早,雪来得急骤,雪下得大,雪景雄奇壮阔,雪后特别寒冷。

情感:喜爱、赞美的感情,昂扬乐观的精神。

第一部分:咏雪

朗读送别部分,说说诗人是怎样表达依依惜别之情的?

设宴饯别,简略而有情味。诗人在中军营里摆下了饯别的酒筵,演奏的是胡琴、琵琶和羌笛等乐器。这就点明了饯行地点、饯行原因、饯行的情形。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

拟人、夸张:“掣”字用得十分精确,真实地描绘出红旗冻住了,北风吹着也不飘动的情状。

色彩:茫茫白雪之中,鲜艳夺目的红旗显得格外突出,并给冷色的基调抹上了一星暖色,反衬严寒。

动态:狂风飞雪,红旗在僵硬地低垂着不能飘动,给人一种沉重、肃穆的感觉,符合此时送别的气氛。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

从辕门一直送到轮台东门,表现了诗人对朋友的依依不舍。

“雪满天山路”既表现出了风雪之猛,路之难行,又传达出了诗人对朋友的关切和担忧。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

山回路转,友人的身影已经看不到了,此时诗人仍伫立在风雪中,远望友人离去的路,只见雪地上留下一行长长的马蹄印。

淋漓尽致地写出了诗人无限惆怅的惜别思乡之情。

诗人在句中并未写到“情义”“不舍”等字眼,惜别之情是怎样表达出来的?

融情于景,情景交融。这样的结尾,真如撞钟,清音有余,使人产生无穷的遐想。“山回路转”使人惆怅,而雪地上的马蹄印迹,又把送别的思念延伸到远方。这个结尾,给人以无尽的遐思。

你知道具有相同意境的诗句吗?

诗人巧妙地将依依惜别的深情寄托在对自然景物的动态描写中,将情与景完全交融在一起,真正做到了含吐不露而余味无穷。

孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

——李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

分析咏雪、送别两部分之间的关系。

在边地奇异雄伟的风光和大风雪的背景下,送别带上了雄浑悲壮的色彩。

借景抒情,情景交融,大雪为送别设置背景,渲染气氛。

写作特色

1.结构清晰,章法严谨。在结构上,全诗开得好,收得好。

①起始四句:广袤自然中的漫天飞雪。

②接着四句诗室内珠帘、罗幕间的雪。

③辕门、红旗上的雪。

④室外雪地上的马蹄印痕。

写作特色

2.化景为情,慷慨悲壮。全诗以“雪”为线索,借景抒情,情景交融。

四处写“雪”:①送别之前“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”

②饯别之时“纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。”

③临别时刻“轮台东门送君去,去时雪满天山路。”

④送别之后“山回路转不见君,雪上空留马行处。”

四次描写巧妙转换了时空,无处抒情而处处含情,用画面展现了不可直观的别情。

课堂小结

本诗通过描写边塞特有的冰天雪地的奇丽景色,烘托出边塞将士的豪迈气概和壮烈胸怀,抒发了诗人对友人的依依惜别之意和因友人返京而产生的惆怅之情。

板书设计

白雪歌

送武判

官归京

漫天大雪图

前10句

雪中送别图

后8句

大雪纷飞遍地银妆

雪天奇寒难以忍受

沙漠冰封愁云惨淡

设宴饯别寄寓感慨

依依惜别无限惆怅

描写边地

奇异风光

抒发无限

惆怅之情

课堂检测

与友人惜别惆怅之情

咏雪

送别

1.这首诗 与 巧妙结合,将塞外雪景写得千姿 百态,气象壮阔,衬托了 之情。

2.巧用对偶互文,侧面烘托大雪寒威,极写边塞苦寒的句子是? 将军角弓不得控,都护铁衣冷难着.

3.从视觉角度,色彩鲜明、红白映衬的两句诗是?

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

4.跟“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”意境相似诗句?

山回路转不见君,雪上空留马行处。

5.以梨花比雪,写出了雪来突然,铺天盖地,把冬天写出春意,情调乐观而昂扬的诗句? 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

白雪歌送武判官归京

岑参

走近作者

岑参

作者

生卒年

约715-770

唐

朝代

江陵

籍贯

边塞诗人,世称岑嘉州。与高适齐名,并称“高岑”

评价

《走马川行奉送出师西征》

《白雪歌送武判官归京》等

代表作品

背景资料

岑参于唐玄宗天宝十三载(754年)夏秋之交到北庭,唐肃宗至德二载(757年)春夏之交东归,此诗当作于此期。当时西北边疆一带,战事频繁,岑参怀着到塞外建功立业的志向,两度出塞,久佐戎幕,前后在边疆军队中生活了六年。

因而对鞍马风尘的征战生活与冰天雪地的塞外风光有长期的观察与体会。天宝十三载岑参第二次出塞,充任安西北庭节度使封常清的判官(节度使的僚属),而武判官即其前任,诗人在轮台送他归京(唐代都城长安)时写下了此诗。

文体知识

歌行体

起源

南朝宋鲍照所创。他模拟和学习乐府,经过充分的消化吸收和熔铸创造,不仅得其风神气骨,自创格调,而且发展了七言诗,创造了以七言体为主的歌行体。

①篇幅可短可长; ②保留着古乐府叙事的特点; ③声律、韵脚比较自由; ④句式比较灵活,一般是七言,也有的是以七言为主,其中又穿插了三、五、九言的句子。

特点

朗读诗歌

欣赏朗诵,感悟诗情!

北风/卷地/白草折,胡天/八月/即飞雪。

忽如/一夜/春风来,千树/万树/梨花开。

散入/珠帘/湿罗幕,狐裘/不暖/锦衾薄。

将军角弓/不得控, 都护铁衣/冷难着。

瀚海/阑干/百丈冰,愁云/惨淡/万里凝。

中军/置酒/饮归客,胡琴/琵琶/与羌笛。

纷纷/暮雪/下辕门,风掣/红旗/冻不翻。

轮台/东门/送君去,去时/雪满/天山路。

山回/路转/不见君,雪上/空留/马行处。

白雪歌送武判官归京

岑参(唐)

朗读课文,读准节奏,读出感情。

再读课文,结合注释,疏通诗歌意思。

北风席卷大地吹折白草,仲秋八月胡地飘降大雪。

仿佛一夜之间春风吹来,树上有如梨花竞相开放。

雪花飘入帘笼沾湿帐幕,就是穿狐皮袍也不暖和。

将军兽角弓冻得拉不开,都护的铠甲冷得难穿上。

无边沙漠结成百丈坚冰,忧愁的阴云凝结在长空。

帐中摆酒为回京人送行,助兴的是琵琶羌笛胡琴。

黄昏时辕门外大雪纷飞,冻硬的红旗风吹不飘动。

在轮台东门外送你回京,临行时茫茫白雪布满山。

山路曲折不见你的身影,雪地上空留马蹄的印迹。

理解诗意

朗读诗歌,分析诗题的含义,找出诗歌线索。

这是一首雪中送别诗

整体感知

一天雪景的变化。

线索:

再读诗歌,划分层次,概括大意。

第一部分:(1-10句)从不同侧面咏雪。

第二部分

(11-14)宴请归客与送客出辕门时大雪奇寒的景象。

(15-18)送别依依不舍的心情。

(11-18句)送别

诗题

“白雪歌”

咏雪(天气情况)

“送武判官归京”

人物(诗人、武判官)

事件(归京)

朗读咏雪部分,分析边塞雪景的特点。

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

奇早

“卷”“折”:分别从正面和侧面写出了风势之猛。

“飞”:勾画出了一幅雪花漫天飘舞的形象。

细节探究

“八月”:说明胡天下雪的时间早。

“即”:表现了诗人的惊奇之情。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

“忽”:表明来得突兀,来得意外,形容雪来得急,下得猛。不仅表现了边塞气象变化的神奇,而且传达出诗人赏雪时的惊喜心情。

“千树万树”:用重叠的形式表现出景象的繁荣壮丽。

奇丽

新奇的比喻:

以春景写冬景,作者将肃杀寒冷的冬雪当作春光欣赏,想象奇特,给人一种欣喜和暖意。

以梨花喻冬雪,写出了雪的皎洁,富有动态感和立体感,同时也使人仿佛闻到阵阵花香。

昂扬乐观的精神:

严酷的自然环境中透出了诗人高昂的乐观主义精神和开阔的胸襟。只有热爱生活的人,才能表现出这种化苦为乐、积极向上的乐观情怀,才能写出这样的千古名句。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

奇寒

“散”:承上启下,从帐外写到帐内,着墨于感觉,写出片片雪花轻轻飘落到珠帘帐幕上的景致。

“湿”:描摹出雪花在罗幕慢慢融化的情景。

“狐裘”“锦衾”:本是高级御寒品,却不暖、嫌薄,帐中尚且如此,帐外更不必说。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

互文:古诗文中常采用的一种修辞方法,上下两句或一句话中的两个部分,看似各说两件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,说的是一件事。

生动地表现了胡天的奇寒叫人难以忍受,“将军”“都护”尚且如此,一般士兵就可想而知了。

诗人写奇寒,既表现了大雪的威力,突出戍边战士的艰苦生活,同时也从侧面表现了他们的战斗意志和豪迈气概。

“狐裘”“锦衾”“角弓”“铁衣”

人的感受、侧面描写

“瀚海阑干百丈冰”:

夸张,地上冰雪覆盖的景象,极言奇寒。

“愁云惨淡万里凝”:

夸张,描写天上万里愁云的景象。

“愁”“惨”具有浓烈的感彩,为饯别场面酝酿了气氛。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

既展示了冰天雪地、万里愁云的景象,又自然地引出下文送别的场面,由咏雪过渡到送别。

承上启下

总结概括胡天雪的特点和诗人的情感。

雪的特点:雪来得早,雪来得急骤,雪下得大,雪景雄奇壮阔,雪后特别寒冷。

情感:喜爱、赞美的感情,昂扬乐观的精神。

第一部分:咏雪

朗读送别部分,说说诗人是怎样表达依依惜别之情的?

设宴饯别,简略而有情味。诗人在中军营里摆下了饯别的酒筵,演奏的是胡琴、琵琶和羌笛等乐器。这就点明了饯行地点、饯行原因、饯行的情形。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

拟人、夸张:“掣”字用得十分精确,真实地描绘出红旗冻住了,北风吹着也不飘动的情状。

色彩:茫茫白雪之中,鲜艳夺目的红旗显得格外突出,并给冷色的基调抹上了一星暖色,反衬严寒。

动态:狂风飞雪,红旗在僵硬地低垂着不能飘动,给人一种沉重、肃穆的感觉,符合此时送别的气氛。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

从辕门一直送到轮台东门,表现了诗人对朋友的依依不舍。

“雪满天山路”既表现出了风雪之猛,路之难行,又传达出了诗人对朋友的关切和担忧。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

山回路转,友人的身影已经看不到了,此时诗人仍伫立在风雪中,远望友人离去的路,只见雪地上留下一行长长的马蹄印。

淋漓尽致地写出了诗人无限惆怅的惜别思乡之情。

诗人在句中并未写到“情义”“不舍”等字眼,惜别之情是怎样表达出来的?

融情于景,情景交融。这样的结尾,真如撞钟,清音有余,使人产生无穷的遐想。“山回路转”使人惆怅,而雪地上的马蹄印迹,又把送别的思念延伸到远方。这个结尾,给人以无尽的遐思。

你知道具有相同意境的诗句吗?

诗人巧妙地将依依惜别的深情寄托在对自然景物的动态描写中,将情与景完全交融在一起,真正做到了含吐不露而余味无穷。

孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

——李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

分析咏雪、送别两部分之间的关系。

在边地奇异雄伟的风光和大风雪的背景下,送别带上了雄浑悲壮的色彩。

借景抒情,情景交融,大雪为送别设置背景,渲染气氛。

写作特色

1.结构清晰,章法严谨。在结构上,全诗开得好,收得好。

①起始四句:广袤自然中的漫天飞雪。

②接着四句诗室内珠帘、罗幕间的雪。

③辕门、红旗上的雪。

④室外雪地上的马蹄印痕。

写作特色

2.化景为情,慷慨悲壮。全诗以“雪”为线索,借景抒情,情景交融。

四处写“雪”:①送别之前“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”

②饯别之时“纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。”

③临别时刻“轮台东门送君去,去时雪满天山路。”

④送别之后“山回路转不见君,雪上空留马行处。”

四次描写巧妙转换了时空,无处抒情而处处含情,用画面展现了不可直观的别情。

课堂小结

本诗通过描写边塞特有的冰天雪地的奇丽景色,烘托出边塞将士的豪迈气概和壮烈胸怀,抒发了诗人对友人的依依惜别之意和因友人返京而产生的惆怅之情。

板书设计

白雪歌

送武判

官归京

漫天大雪图

前10句

雪中送别图

后8句

大雪纷飞遍地银妆

雪天奇寒难以忍受

沙漠冰封愁云惨淡

设宴饯别寄寓感慨

依依惜别无限惆怅

描写边地

奇异风光

抒发无限

惆怅之情

课堂检测

与友人惜别惆怅之情

咏雪

送别

1.这首诗 与 巧妙结合,将塞外雪景写得千姿 百态,气象壮阔,衬托了 之情。

2.巧用对偶互文,侧面烘托大雪寒威,极写边塞苦寒的句子是? 将军角弓不得控,都护铁衣冷难着.

3.从视觉角度,色彩鲜明、红白映衬的两句诗是?

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

4.跟“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”意境相似诗句?

山回路转不见君,雪上空留马行处。

5.以梨花比雪,写出了雪来突然,铺天盖地,把冬天写出春意,情调乐观而昂扬的诗句? 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读