纲要下 第12课 资本主义世界殖民体系的形成【教学设计】(表格式)

文档属性

| 名称 | 纲要下 第12课 资本主义世界殖民体系的形成【教学设计】(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 16:54:02 | ||

图片预览

文档简介

《第12课 资本主义世界殖民体系的形成》 教学设计

课程标准

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》对于本课的要求是通过了解西方列强对亚非拉的殖民扩张、世界殖民体系的建立以及亚非拉人民的抗争,理解世界殖民体系的建立及殖民地半殖民地民族独立运动对世界历史发展的影响。

教学背景分析

(一)教学内容分析 教材内容分析: 从教材的编排来看,世界近代史四个单元(三、四、五、六单元)内容的主要线索是世界由分散走向整体,西方资本主义国家主导下的资本主义世界体系(政治体系、经济体系、殖民体系)的形成。 从第六单元来看,本单元的两课按照“侵略与反抗”的逻辑关系编排,12课介绍列强的殖民侵略活动以及带来的结果,13课介绍了在列强的殖民侵略之下亚非拉人民争取民族独立展开的不屈不挠的斗争,两课内容紧密联系。本课内容是16世纪初-20世纪初资产阶级凭借政治、经济和文化优势进行殖民扩张,逐步将拉丁美洲、亚洲和非洲的大部分地区变为殖民地和半殖民地,西方主导下的殖民体系造成了人类历史上由少数资本主义国家奴役和控制世界上绝大多数国家和地区的极不合理的状态。这一不合理状态也激发了被压迫人民争取解放的斗争,为下一课亚非拉民族独立运动做铺垫。 从本课内容来看,本课包含四个子目:拉丁美洲的殖民地化、亚洲沦为殖民地半殖民地、西方列强瓜分非洲、世界殖民体系的形成。随着新航路的开辟,西欧国家率先踏上了对外殖民扩张的道路。18世纪,拉丁美洲已经完全处于欧洲列强的殖民统治之下。随着工业革命的深化和资本主义的不断发展,欧洲列强的海外殖民活动愈演愈烈。19世纪中后期,伴随第二次工业革命浪潮,资本主义开始向帝国主义过渡,西方列强掀起了瓜分世界的狂潮,把亚洲和非洲的广大地区变成了它们的殖民地或半殖民地。到20世纪初,资本主义列强已经奴役和控制了世界上绝大部分土地和人口,建立了资本主义世界殖民体系,形成了人类历史上由少数资本主义国家奴役和控制世界上绝大多数国家和地区的极不合理的状态。四个子目遵循历史时空顺序,沿着资本主义的发展逻辑,分别介绍了拉丁美洲、亚洲和非洲被殖民化的过程和特点,最后再来总结资本主义世界殖民体系形成对历史发展的影响。 (二)学情分析 学生在初中已学习过早期殖民掠夺的历史,基本了解西、葡、英等国在16-18世纪期间的殖民扩张史实;通过纲要下前五单元的学习,学生基本理解了新航路开辟、工业革命等相关历史,并有了一定的读图能力和史料分析理解能力,能够梳理时空网络、从多角度思考历史问题。 初中课本中对早期殖民扩张有了较为详细的介绍,学生对于西方殖民扩张史实有了一定程度的了解。学生通过前面的学习积累,阅读史料、提取信息的能力有所加强,并具备了一定的核心素养,且学生通过纲要下前五个单元的学习,对于新航路开辟、资本主义制度的建立、两次工业革命等知识已有了解,对资本主义政治体系、经济体系的建立有了一定了解;但对于列强在不同地区的侵略特点、资本主义世界殖民体系形成与资本主义发展之间的关系认识不够清楚,不能从多角度认识资本主义世界殖民体系所带来的深刻影响,因此本课需要引导学生系统梳理资本主义世界殖民体系的形成过程及特点,引导学生从唯物史观角度分析资本主义世界殖民体系形成的原因,并引导学生能多角度分析资本主义世界殖民体系的影响。

设计思路

本次授课采用文本教学的方式,充分利用课本已有材料,梳理课本结构、提炼大概念来教学。首先引导学生理清本课结构:梳理近代史线索,分析本课与现代史发展线索的联系;分析单元导语,找出单元线索并分析出本课的大概念——资本主义世界殖民体系是少数人奴役和控制多数人的极不合理状态。接着进行新课讲授:围绕这一大概念,从资本主义世界殖民体系这一不合理状态的形成过程、原因、影响来设计本课教学过程

教学目标

1.通过表格及图文材料,从横向和纵向两个方面梳理西方列强殖民拉丁美洲、亚洲和非洲的过程,认识其殖民特点和方式。(时空观念、历史解释) 2.通过史料研读并对比不同时期殖民方式的差异,能够说明资本主义世界殖民体系的建立与资本主义发展之间的联系,并能从唯物史观的角度分析资本主义世界殖民体系形成的原因;(唯物史观、历史解释) 3.从课本所提供的不同史料中提取相关历史信息,从不同角度分析资本主义世界殖民体系产生的影响。(史料实证、家国情怀)

教学重难点

教学重点:资本主义世界殖民体系的影响 教学难点:资本主义世界殖民体系形成的原因及评价

教学资源和教学方法

教学资源:图片资料、史料 教学方法:讲授法、讨论法

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入 展示马尔维纳斯群岛的图片,简要讲述马岛问题的由来,殖民时代虽然一去不复返,但是殖民主义造成的诸多问题至今仍未得到解决。那么在历史上,西方是如何一步步确立起对世界的统治呢?引出本课学习内容。 观察图片,思考回答问题。 结合时事热点,激发学生兴趣,引出本课学习内容。

一、探寻结构,寻找大概念 展示三、四、五、六单元目录,引导学生分析世界近代史发展的主要线索。 问题1:阅读第三、四、五、六单元目录,概述15、16世纪以来世界历史发展的主要线索。 聚焦到第六单元,引导学生分析第六单元逻辑框架,通过分析单元结构和解读单元导语,得出本课大概念。 问题2:阅读单元导语,指出第六单元第12课与世界近代史发展线索的联系? 引导学生阅读单元标题与单元导语,分析第六单元的单元结构及第12课与世界近代史发展线索的联系。 阅读单元目录,思考15、16以来世界历史发展的主要线索,回答教师问题。主要有三条线索:世界从分散走向整体;资本主义世界体系的建立;西方资本主义国家占主导地位。 阅读单元目录及单元导语,分析本单元的逻辑:西方列强的殖民侵略活动最终导致了资本主义世界殖民体系的形成,而殖民体系的形成也使得亚非拉人民为反抗殖民侵略争取民族独立而展开的斗争越演越烈。由此归纳出本课大概念:资本主义世界殖民体系是西方主导下少数资本主义国家奴役和控制世界上绝大部分土地和人口的极不合理状态。 帮助学生厘清世界近代史的线索,构建框架 从近代史大框架--第六单元单元框架--本课的框架,帮助学生一步步明晰教材逻辑,形成本课大概念

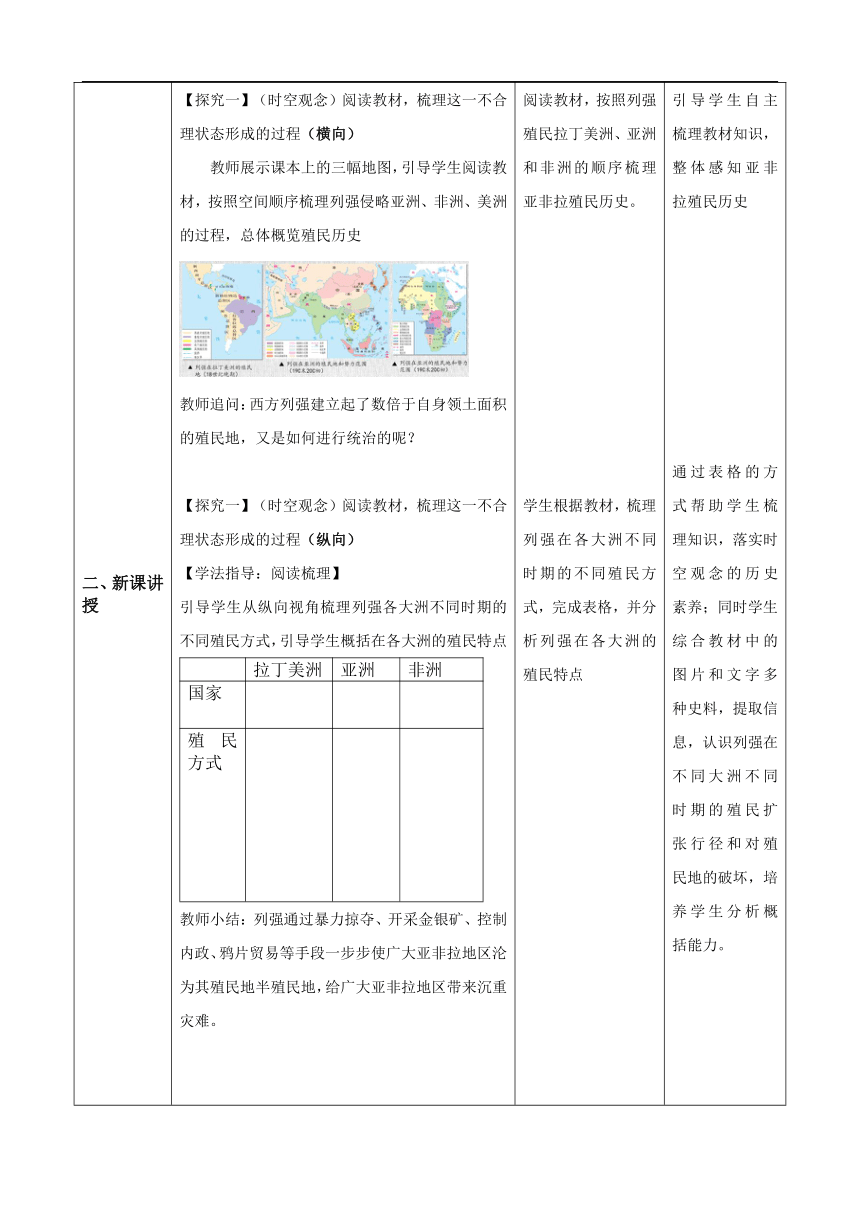

二、新课讲授 【探究一】(时空观念)阅读教材,梳理这一不合理状态形成的过程(横向) 教师展示课本上的三幅地图,引导学生阅读教材,按照空间顺序梳理列强侵略亚洲、非洲、美洲的过程,总体概览殖民历史 教师追问:西方列强建立起了数倍于自身领土面积的殖民地,又是如何进行统治的呢? 【探究一】(时空观念)阅读教材,梳理这一不合理状态形成的过程(纵向) 【学法指导:阅读梳理】 引导学生从纵向视角梳理列强各大洲不同时期的不同殖民方式,引导学生概括在各大洲的殖民特点 拉丁美洲亚洲非洲国家殖民方式

教师小结:列强通过暴力掠夺、开采金银矿、控制内政、鸦片贸易等手段一步步使广大亚非拉地区沦为其殖民地半殖民地,给广大亚非拉地区带来沉重灾难。 阅读教材,按照列强殖民拉丁美洲、亚洲和非洲的顺序梳理亚非拉殖民历史。 学生根据教材,梳理列强在各大洲不同时期的不同殖民方式,完成表格,并分析列强在各大洲的殖民特点 引导学生自主梳理教材知识,整体感知亚非拉殖民历史 通过表格的方式帮助学生梳理知识,落实时空观念的历史素养;同时学生综合教材中的图片和文字多种史料,提取信息,认识列强在不同大洲不同时期的殖民扩张行径和对殖民地的破坏,培养学生分析概括能力。

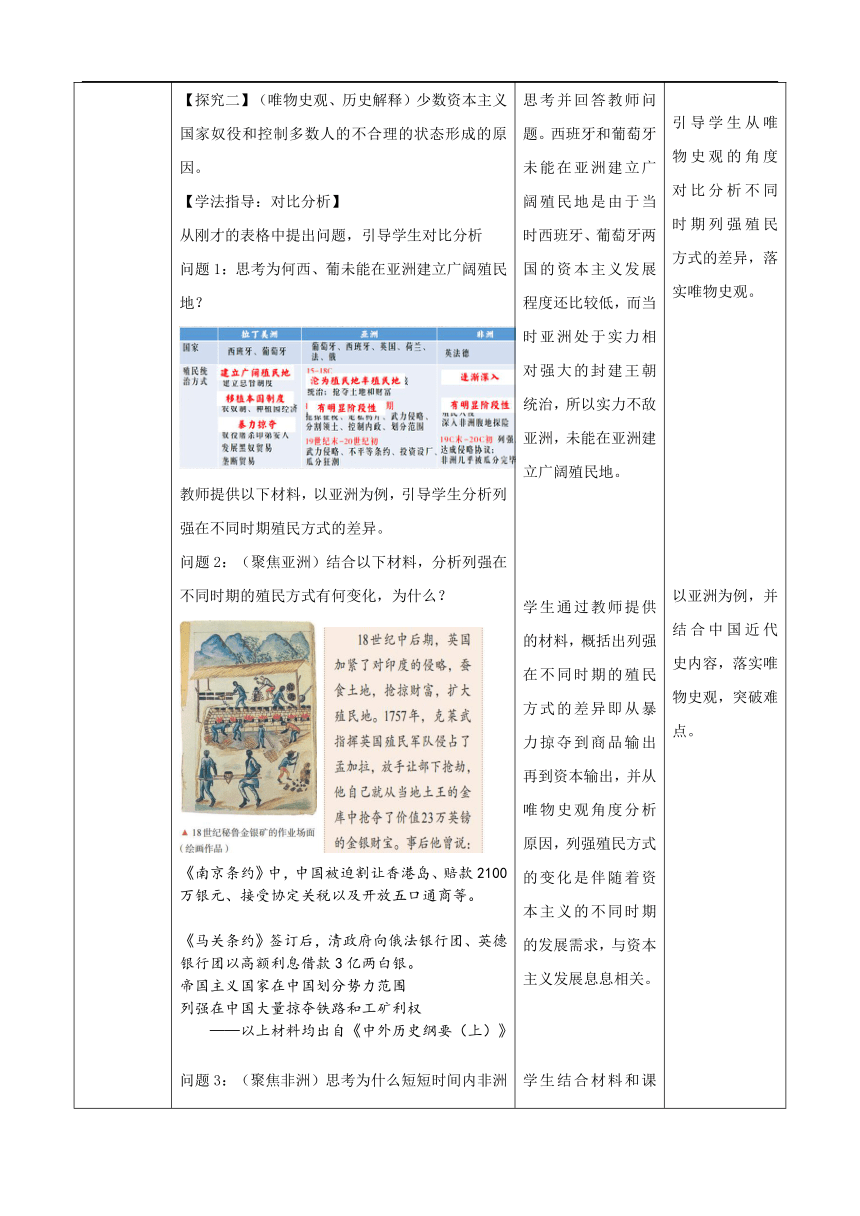

【探究二】(唯物史观、历史解释)少数资本主义国家奴役和控制多数人的不合理的状态形成的原因。 【学法指导:对比分析】 从刚才的表格中提出问题,引导学生对比分析 问题1:思考为何西、葡未能在亚洲建立广阔殖民地? 教师提供以下材料,以亚洲为例,引导学生分析列强在不同时期殖民方式的差异。 问题2:(聚焦亚洲)结合以下材料,分析列强在不同时期的殖民方式有何变化,为什么? 《南京条约》中,中国被迫割让香港岛、赔款2100万银元、接受协定关税以及开放五口通商等。 《马关条约》签订后,清政府向俄法银行团、英德银行团以高额利息借款3亿两白银。 帝国主义国家在中国划分势力范围 列强在中国大量掠夺铁路和工矿利权 ——以上材料均出自《中外历史纲要(上)》 问题3:(聚焦非洲)思考为什么短短时间内非洲被迅速瓜分?有何影响? 教师提供以下材料: 列强对非洲的侵略开始于15世纪,由于非洲自然地理环境的阻隔,殖民侵略活动主要集中在沿海地区,在1900年时,大约还有四分之一的大陆未被开发,为何却在短短时间内却被瓜分完毕了呢? 追问:观察非洲国界图,分析列强对非洲的侵略带来了哪些影响? 小结:对资本主义发展阶段、列强殖民手段、世界殖民体系进行总结,引导学生从中分析殖民体系形成与资本主义发展的关系 进一步总结和归纳:列强在不同时期的殖民手段反映了资本主义不同发展阶段的要求,不同时期的殖民手段最根本是由于资本主义发展水平的差异,即生产力发展水平差异。 【探究三】(史料实证、家国情怀)少数人奴役和控制多数人的不合理状态之下,产生了哪些影响? 【学法指导:多角度辨析、合作探讨】 教师提问:你能从课本上找到哪些史料支撑来说明这一不合理状态产生的影响?引导学生从课文正文内容、导入、学思之窗、史料阅读、表格、探究拓展等课文栏目寻找史料支撑,各小组分享观点。 教师接着展示马克思关于英国殖民印度的两段话,问题1:如何理解马克思关于英国对印度殖民统治的双重使命? 问题2:看待西方殖民扩张的影响时,应坚持什么原则? 进一步总结,虽然西方的殖民扩张客观上对于殖民地起到了建设作用,但是这并不是其主观目的,西方殖民者更多的是侵略是掠夺,同学们要树立正确价值观,正确看待西方的殖民扩张。 思考并回答教师问题。西班牙和葡萄牙未能在亚洲建立广阔殖民地是由于当时西班牙、葡萄牙两国的资本主义发展程度还比较低,而当时亚洲处于实力相对强大的封建王朝统治,所以实力不敌亚洲,未能在亚洲建立广阔殖民地。 学生通过教师提供的材料,概括出列强在不同时期的殖民方式的差异即从暴力掠夺到商品输出再到资本输出,并从唯物史观角度分析原因,列强殖民方式的变化是伴随着资本主义的不同时期的发展需求,与资本主义发展息息相关。 学生结合材料和课本知识,思考并回答教师问题:在向垄断资本主义的过渡中,资本主义各国越来越要求独占更大的商品市场、原料和投资产所。因此,这些国家争先恐后地扩大自己的殖民帝国,更大规模瓜分世界。 学生观察地图,回答教师问题:非洲国界线较平直,是由于西方列强采取“地图上作业”的方式,不顾非洲传统,人为划分界限,为非洲国家间的边界、种族等冲突埋下隐患。 学生填写表格,并通过观察表格分析得出世界殖民体系形成与资本主义发展二者的关系。 学生结合所学知识,尝试从唯物史观角度分析二者的关系 学生根据教师要求,展开小组合作,从课本中提取相关信息,回答问题。 学生从材料中提取相关信息,并回答教师问题: 破坏的使命:倾销商品和掠夺原料;经济发展长期滞后;被迫卷入资本主义世界市场; 重建的使命:引入新的科学技术和生产方式;西方民主思想与近代社会政治理论的传播 学生思考并回答:要坚持唯物史观,对事物进行全面、客观、公正的分析和评价,要坚持论从史出,史论结合。 引导学生从唯物史观的角度对比分析不同时期列强殖民方式的差异,落实唯物史观。 以亚洲为例,并结合中国近代史内容,落实唯物史观,突破难点。 引导学生对比不同时期西方列强对于非洲的殖民差异,分析原因 进一步落实唯物史观,突破难点 学生合作学习,找到不同角度史料说明资本主义世界殖民体系对欧洲、对被殖民国家、对世界产生的不同影响,进一步培养学生的史料实证、历史解释素养。 引导学生学会全面分析问题,辩证看待资本主义世界殖民体系

三、总结提升 展示第一次世界大战前夕的世界地图,展示探究与拓展部分的史料,进行总结,西方凭借自身的优势建立起对世界的统治,而广大的亚非拉国家却变得日益贫穷、落后。 1880年时,我们所面对的不完全是一个单一的世界,而是一个由两部分所合成的全球体系:一部分是已开发的、具有主宰性的、富有的;另一部分是落后的、依赖的、贫穷的…… 19世纪80年代,欧洲不仅是支配和改变世界的资本主义发展核心,同时也是世界经济和资本主义社会最重要的组成部分。 ——[英]霍布斯鲍姆著,贾士衙译《帝国的年代:1875—1914》 展示三组图片的对比: 一边是殖民者暴力掠夺金银财富,一边是印第安人被奴役和压迫; 一边是西方资本主义经济的快速发展,一边是亚非拉地区发展步步维艰; 一边是西方工业革命如火如荼,一边是亚非拉被残酷瓜分 思考:从资本主义世界殖民体系的形成所引发的世界文明碰撞的历史中,你对人类历史的发展有何体悟? ◎耿爽在联大非殖特委会发言 殖民时代已经一去不复返了,在21世纪的今天,固守殖民主义心态,延续殖民主义思维,妄想通过霸权、霸道、霸凌扩张本国利益,主宰他国命运,完全是逆潮流而动,注定是死路一条。 ——耿爽在联大非殖特委会审议马尔维纳斯群岛问题时的发言 学生通过东方与西方的对比,得出殖民扩张对于东西方的巨大影响。 学生从教师展示的图片中深刻感受:这是一个极不合理的秩序,是建立在列强侵略、奴役亚非拉人民基础之上的! 学生结合本课所学,回答教师问题要反对殖民主义,倡导共建人类命运共同体,构建公正合理的国际政治经济新秩序。 引导学生全面分析问题,树立正确价值观。 回到大概念“资本主义世界殖民体系造成了少数西方资本主义国家奴役世界上绝大部分土地和人口的极不合理状态”对世界历史产生了深远影响。 总结提升,培养学生的家国情怀。 联系现实,首位呼应,培养学生的家国情怀

板书设计 12课 资本主义世界殖民体系的形成 探寻结构,寻找大大概念 “资本主义世界殖民体系”——不合理的状态 时空概览:不合理状态如何形成 【阅读教材,梳理、归纳】 对比分析:这一状态为何形成 【深度阅读,找出不同,比较分析】 小组合作:这一不合理状态有何影响【多角度辨析】

作业布置 殖民主义者总是千方百计为战争罪行寻找“正当理由”,宣扬“殖民侵略有功论”,即所谓“优越”民族有义务解放和开化“野蛮”民族。 ——《马克思恩格斯选集》(第一卷) 请你结合本课的史实写一篇历史小短文反驳“殖民侵略有功论”。

反思 本课基于教材文本展开教学,先是归纳出本课的大概念“资本主义世界殖民体系造成了西方奴役东方的不合理状态”围绕“资本主义世界殖民体系”的形成过程、原因和影响进行教学。本课内容紧紧围绕课标要求展开,凸显历史学科核心素养,充分利用课本上的材料,借助历史概念、地图、文字等史料,增强学生的史料实证意识,培育学生时空观念、唯物史观等核心素养;以今天的国际热点问题导入,并在结尾呼应,从热点问题中联系人类命运共同体,能帮助学生正确认识资本主义世界殖民体系,涵养家国情怀。 但是本节课还存在以下问题:问题的设置不够连贯,有些生硬,缺乏层次性;除此之外,对于文本的解读还不够,对于文本的理解还停留在知识层面,对文本深度的挖掘还不够。

课程标准

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》对于本课的要求是通过了解西方列强对亚非拉的殖民扩张、世界殖民体系的建立以及亚非拉人民的抗争,理解世界殖民体系的建立及殖民地半殖民地民族独立运动对世界历史发展的影响。

教学背景分析

(一)教学内容分析 教材内容分析: 从教材的编排来看,世界近代史四个单元(三、四、五、六单元)内容的主要线索是世界由分散走向整体,西方资本主义国家主导下的资本主义世界体系(政治体系、经济体系、殖民体系)的形成。 从第六单元来看,本单元的两课按照“侵略与反抗”的逻辑关系编排,12课介绍列强的殖民侵略活动以及带来的结果,13课介绍了在列强的殖民侵略之下亚非拉人民争取民族独立展开的不屈不挠的斗争,两课内容紧密联系。本课内容是16世纪初-20世纪初资产阶级凭借政治、经济和文化优势进行殖民扩张,逐步将拉丁美洲、亚洲和非洲的大部分地区变为殖民地和半殖民地,西方主导下的殖民体系造成了人类历史上由少数资本主义国家奴役和控制世界上绝大多数国家和地区的极不合理的状态。这一不合理状态也激发了被压迫人民争取解放的斗争,为下一课亚非拉民族独立运动做铺垫。 从本课内容来看,本课包含四个子目:拉丁美洲的殖民地化、亚洲沦为殖民地半殖民地、西方列强瓜分非洲、世界殖民体系的形成。随着新航路的开辟,西欧国家率先踏上了对外殖民扩张的道路。18世纪,拉丁美洲已经完全处于欧洲列强的殖民统治之下。随着工业革命的深化和资本主义的不断发展,欧洲列强的海外殖民活动愈演愈烈。19世纪中后期,伴随第二次工业革命浪潮,资本主义开始向帝国主义过渡,西方列强掀起了瓜分世界的狂潮,把亚洲和非洲的广大地区变成了它们的殖民地或半殖民地。到20世纪初,资本主义列强已经奴役和控制了世界上绝大部分土地和人口,建立了资本主义世界殖民体系,形成了人类历史上由少数资本主义国家奴役和控制世界上绝大多数国家和地区的极不合理的状态。四个子目遵循历史时空顺序,沿着资本主义的发展逻辑,分别介绍了拉丁美洲、亚洲和非洲被殖民化的过程和特点,最后再来总结资本主义世界殖民体系形成对历史发展的影响。 (二)学情分析 学生在初中已学习过早期殖民掠夺的历史,基本了解西、葡、英等国在16-18世纪期间的殖民扩张史实;通过纲要下前五单元的学习,学生基本理解了新航路开辟、工业革命等相关历史,并有了一定的读图能力和史料分析理解能力,能够梳理时空网络、从多角度思考历史问题。 初中课本中对早期殖民扩张有了较为详细的介绍,学生对于西方殖民扩张史实有了一定程度的了解。学生通过前面的学习积累,阅读史料、提取信息的能力有所加强,并具备了一定的核心素养,且学生通过纲要下前五个单元的学习,对于新航路开辟、资本主义制度的建立、两次工业革命等知识已有了解,对资本主义政治体系、经济体系的建立有了一定了解;但对于列强在不同地区的侵略特点、资本主义世界殖民体系形成与资本主义发展之间的关系认识不够清楚,不能从多角度认识资本主义世界殖民体系所带来的深刻影响,因此本课需要引导学生系统梳理资本主义世界殖民体系的形成过程及特点,引导学生从唯物史观角度分析资本主义世界殖民体系形成的原因,并引导学生能多角度分析资本主义世界殖民体系的影响。

设计思路

本次授课采用文本教学的方式,充分利用课本已有材料,梳理课本结构、提炼大概念来教学。首先引导学生理清本课结构:梳理近代史线索,分析本课与现代史发展线索的联系;分析单元导语,找出单元线索并分析出本课的大概念——资本主义世界殖民体系是少数人奴役和控制多数人的极不合理状态。接着进行新课讲授:围绕这一大概念,从资本主义世界殖民体系这一不合理状态的形成过程、原因、影响来设计本课教学过程

教学目标

1.通过表格及图文材料,从横向和纵向两个方面梳理西方列强殖民拉丁美洲、亚洲和非洲的过程,认识其殖民特点和方式。(时空观念、历史解释) 2.通过史料研读并对比不同时期殖民方式的差异,能够说明资本主义世界殖民体系的建立与资本主义发展之间的联系,并能从唯物史观的角度分析资本主义世界殖民体系形成的原因;(唯物史观、历史解释) 3.从课本所提供的不同史料中提取相关历史信息,从不同角度分析资本主义世界殖民体系产生的影响。(史料实证、家国情怀)

教学重难点

教学重点:资本主义世界殖民体系的影响 教学难点:资本主义世界殖民体系形成的原因及评价

教学资源和教学方法

教学资源:图片资料、史料 教学方法:讲授法、讨论法

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入 展示马尔维纳斯群岛的图片,简要讲述马岛问题的由来,殖民时代虽然一去不复返,但是殖民主义造成的诸多问题至今仍未得到解决。那么在历史上,西方是如何一步步确立起对世界的统治呢?引出本课学习内容。 观察图片,思考回答问题。 结合时事热点,激发学生兴趣,引出本课学习内容。

一、探寻结构,寻找大概念 展示三、四、五、六单元目录,引导学生分析世界近代史发展的主要线索。 问题1:阅读第三、四、五、六单元目录,概述15、16世纪以来世界历史发展的主要线索。 聚焦到第六单元,引导学生分析第六单元逻辑框架,通过分析单元结构和解读单元导语,得出本课大概念。 问题2:阅读单元导语,指出第六单元第12课与世界近代史发展线索的联系? 引导学生阅读单元标题与单元导语,分析第六单元的单元结构及第12课与世界近代史发展线索的联系。 阅读单元目录,思考15、16以来世界历史发展的主要线索,回答教师问题。主要有三条线索:世界从分散走向整体;资本主义世界体系的建立;西方资本主义国家占主导地位。 阅读单元目录及单元导语,分析本单元的逻辑:西方列强的殖民侵略活动最终导致了资本主义世界殖民体系的形成,而殖民体系的形成也使得亚非拉人民为反抗殖民侵略争取民族独立而展开的斗争越演越烈。由此归纳出本课大概念:资本主义世界殖民体系是西方主导下少数资本主义国家奴役和控制世界上绝大部分土地和人口的极不合理状态。 帮助学生厘清世界近代史的线索,构建框架 从近代史大框架--第六单元单元框架--本课的框架,帮助学生一步步明晰教材逻辑,形成本课大概念

二、新课讲授 【探究一】(时空观念)阅读教材,梳理这一不合理状态形成的过程(横向) 教师展示课本上的三幅地图,引导学生阅读教材,按照空间顺序梳理列强侵略亚洲、非洲、美洲的过程,总体概览殖民历史 教师追问:西方列强建立起了数倍于自身领土面积的殖民地,又是如何进行统治的呢? 【探究一】(时空观念)阅读教材,梳理这一不合理状态形成的过程(纵向) 【学法指导:阅读梳理】 引导学生从纵向视角梳理列强各大洲不同时期的不同殖民方式,引导学生概括在各大洲的殖民特点 拉丁美洲亚洲非洲国家殖民方式

教师小结:列强通过暴力掠夺、开采金银矿、控制内政、鸦片贸易等手段一步步使广大亚非拉地区沦为其殖民地半殖民地,给广大亚非拉地区带来沉重灾难。 阅读教材,按照列强殖民拉丁美洲、亚洲和非洲的顺序梳理亚非拉殖民历史。 学生根据教材,梳理列强在各大洲不同时期的不同殖民方式,完成表格,并分析列强在各大洲的殖民特点 引导学生自主梳理教材知识,整体感知亚非拉殖民历史 通过表格的方式帮助学生梳理知识,落实时空观念的历史素养;同时学生综合教材中的图片和文字多种史料,提取信息,认识列强在不同大洲不同时期的殖民扩张行径和对殖民地的破坏,培养学生分析概括能力。

【探究二】(唯物史观、历史解释)少数资本主义国家奴役和控制多数人的不合理的状态形成的原因。 【学法指导:对比分析】 从刚才的表格中提出问题,引导学生对比分析 问题1:思考为何西、葡未能在亚洲建立广阔殖民地? 教师提供以下材料,以亚洲为例,引导学生分析列强在不同时期殖民方式的差异。 问题2:(聚焦亚洲)结合以下材料,分析列强在不同时期的殖民方式有何变化,为什么? 《南京条约》中,中国被迫割让香港岛、赔款2100万银元、接受协定关税以及开放五口通商等。 《马关条约》签订后,清政府向俄法银行团、英德银行团以高额利息借款3亿两白银。 帝国主义国家在中国划分势力范围 列强在中国大量掠夺铁路和工矿利权 ——以上材料均出自《中外历史纲要(上)》 问题3:(聚焦非洲)思考为什么短短时间内非洲被迅速瓜分?有何影响? 教师提供以下材料: 列强对非洲的侵略开始于15世纪,由于非洲自然地理环境的阻隔,殖民侵略活动主要集中在沿海地区,在1900年时,大约还有四分之一的大陆未被开发,为何却在短短时间内却被瓜分完毕了呢? 追问:观察非洲国界图,分析列强对非洲的侵略带来了哪些影响? 小结:对资本主义发展阶段、列强殖民手段、世界殖民体系进行总结,引导学生从中分析殖民体系形成与资本主义发展的关系 进一步总结和归纳:列强在不同时期的殖民手段反映了资本主义不同发展阶段的要求,不同时期的殖民手段最根本是由于资本主义发展水平的差异,即生产力发展水平差异。 【探究三】(史料实证、家国情怀)少数人奴役和控制多数人的不合理状态之下,产生了哪些影响? 【学法指导:多角度辨析、合作探讨】 教师提问:你能从课本上找到哪些史料支撑来说明这一不合理状态产生的影响?引导学生从课文正文内容、导入、学思之窗、史料阅读、表格、探究拓展等课文栏目寻找史料支撑,各小组分享观点。 教师接着展示马克思关于英国殖民印度的两段话,问题1:如何理解马克思关于英国对印度殖民统治的双重使命? 问题2:看待西方殖民扩张的影响时,应坚持什么原则? 进一步总结,虽然西方的殖民扩张客观上对于殖民地起到了建设作用,但是这并不是其主观目的,西方殖民者更多的是侵略是掠夺,同学们要树立正确价值观,正确看待西方的殖民扩张。 思考并回答教师问题。西班牙和葡萄牙未能在亚洲建立广阔殖民地是由于当时西班牙、葡萄牙两国的资本主义发展程度还比较低,而当时亚洲处于实力相对强大的封建王朝统治,所以实力不敌亚洲,未能在亚洲建立广阔殖民地。 学生通过教师提供的材料,概括出列强在不同时期的殖民方式的差异即从暴力掠夺到商品输出再到资本输出,并从唯物史观角度分析原因,列强殖民方式的变化是伴随着资本主义的不同时期的发展需求,与资本主义发展息息相关。 学生结合材料和课本知识,思考并回答教师问题:在向垄断资本主义的过渡中,资本主义各国越来越要求独占更大的商品市场、原料和投资产所。因此,这些国家争先恐后地扩大自己的殖民帝国,更大规模瓜分世界。 学生观察地图,回答教师问题:非洲国界线较平直,是由于西方列强采取“地图上作业”的方式,不顾非洲传统,人为划分界限,为非洲国家间的边界、种族等冲突埋下隐患。 学生填写表格,并通过观察表格分析得出世界殖民体系形成与资本主义发展二者的关系。 学生结合所学知识,尝试从唯物史观角度分析二者的关系 学生根据教师要求,展开小组合作,从课本中提取相关信息,回答问题。 学生从材料中提取相关信息,并回答教师问题: 破坏的使命:倾销商品和掠夺原料;经济发展长期滞后;被迫卷入资本主义世界市场; 重建的使命:引入新的科学技术和生产方式;西方民主思想与近代社会政治理论的传播 学生思考并回答:要坚持唯物史观,对事物进行全面、客观、公正的分析和评价,要坚持论从史出,史论结合。 引导学生从唯物史观的角度对比分析不同时期列强殖民方式的差异,落实唯物史观。 以亚洲为例,并结合中国近代史内容,落实唯物史观,突破难点。 引导学生对比不同时期西方列强对于非洲的殖民差异,分析原因 进一步落实唯物史观,突破难点 学生合作学习,找到不同角度史料说明资本主义世界殖民体系对欧洲、对被殖民国家、对世界产生的不同影响,进一步培养学生的史料实证、历史解释素养。 引导学生学会全面分析问题,辩证看待资本主义世界殖民体系

三、总结提升 展示第一次世界大战前夕的世界地图,展示探究与拓展部分的史料,进行总结,西方凭借自身的优势建立起对世界的统治,而广大的亚非拉国家却变得日益贫穷、落后。 1880年时,我们所面对的不完全是一个单一的世界,而是一个由两部分所合成的全球体系:一部分是已开发的、具有主宰性的、富有的;另一部分是落后的、依赖的、贫穷的…… 19世纪80年代,欧洲不仅是支配和改变世界的资本主义发展核心,同时也是世界经济和资本主义社会最重要的组成部分。 ——[英]霍布斯鲍姆著,贾士衙译《帝国的年代:1875—1914》 展示三组图片的对比: 一边是殖民者暴力掠夺金银财富,一边是印第安人被奴役和压迫; 一边是西方资本主义经济的快速发展,一边是亚非拉地区发展步步维艰; 一边是西方工业革命如火如荼,一边是亚非拉被残酷瓜分 思考:从资本主义世界殖民体系的形成所引发的世界文明碰撞的历史中,你对人类历史的发展有何体悟? ◎耿爽在联大非殖特委会发言 殖民时代已经一去不复返了,在21世纪的今天,固守殖民主义心态,延续殖民主义思维,妄想通过霸权、霸道、霸凌扩张本国利益,主宰他国命运,完全是逆潮流而动,注定是死路一条。 ——耿爽在联大非殖特委会审议马尔维纳斯群岛问题时的发言 学生通过东方与西方的对比,得出殖民扩张对于东西方的巨大影响。 学生从教师展示的图片中深刻感受:这是一个极不合理的秩序,是建立在列强侵略、奴役亚非拉人民基础之上的! 学生结合本课所学,回答教师问题要反对殖民主义,倡导共建人类命运共同体,构建公正合理的国际政治经济新秩序。 引导学生全面分析问题,树立正确价值观。 回到大概念“资本主义世界殖民体系造成了少数西方资本主义国家奴役世界上绝大部分土地和人口的极不合理状态”对世界历史产生了深远影响。 总结提升,培养学生的家国情怀。 联系现实,首位呼应,培养学生的家国情怀

板书设计 12课 资本主义世界殖民体系的形成 探寻结构,寻找大大概念 “资本主义世界殖民体系”——不合理的状态 时空概览:不合理状态如何形成 【阅读教材,梳理、归纳】 对比分析:这一状态为何形成 【深度阅读,找出不同,比较分析】 小组合作:这一不合理状态有何影响【多角度辨析】

作业布置 殖民主义者总是千方百计为战争罪行寻找“正当理由”,宣扬“殖民侵略有功论”,即所谓“优越”民族有义务解放和开化“野蛮”民族。 ——《马克思恩格斯选集》(第一卷) 请你结合本课的史实写一篇历史小短文反驳“殖民侵略有功论”。

反思 本课基于教材文本展开教学,先是归纳出本课的大概念“资本主义世界殖民体系造成了西方奴役东方的不合理状态”围绕“资本主义世界殖民体系”的形成过程、原因和影响进行教学。本课内容紧紧围绕课标要求展开,凸显历史学科核心素养,充分利用课本上的材料,借助历史概念、地图、文字等史料,增强学生的史料实证意识,培育学生时空观念、唯物史观等核心素养;以今天的国际热点问题导入,并在结尾呼应,从热点问题中联系人类命运共同体,能帮助学生正确认识资本主义世界殖民体系,涵养家国情怀。 但是本节课还存在以下问题:问题的设置不够连贯,有些生硬,缺乏层次性;除此之外,对于文本的解读还不够,对于文本的理解还停留在知识层面,对文本深度的挖掘还不够。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体