第24课《山坡羊潼关怀古 》课件(共42张ppt) 统编版九年级语文下册

文档属性

| 名称 | 第24课《山坡羊潼关怀古 》课件(共42张ppt) 统编版九年级语文下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

山坡羊·潼关怀古

张养浩

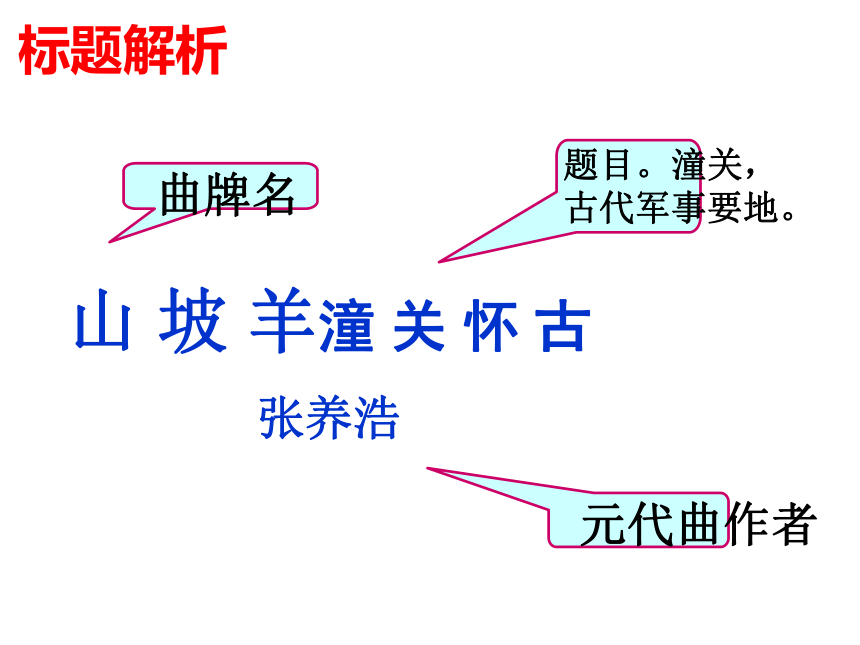

山 坡 羊潼 关 怀 古张养浩

曲牌名

题目。潼关,古代军事要地。

元代曲作者

标题解析

作者简介

张养浩(1270-1329),字希孟,号云庄,济南(今原山东)人,元代文学家。所作散曲以豪放著称。少有才学,被荐为东平学正。后任监察御史,官至礼部尚书,参议中书省事。后辞官归隐,屡召不出。张养浩是元代重要的政治、文化人物,其个人品行、政事文章皆为当时及后世所称扬。代表作品有《三事忠告》散曲《山坡羊·渲关怀古》等。

元

曲

杂剧

散曲

套数

小令

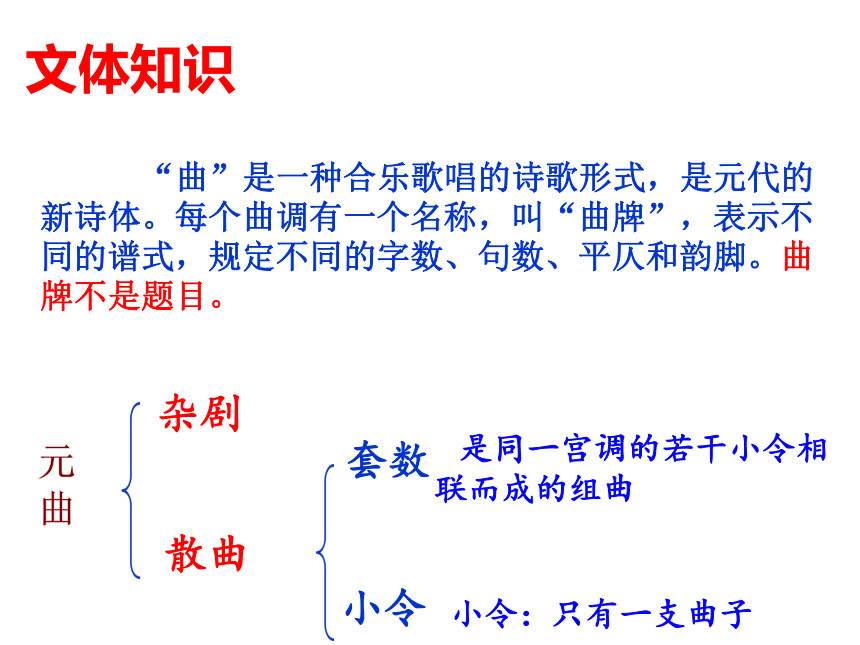

“曲”是一种合乐歌唱的诗歌形式,是元代的新诗体。每个曲调有一个名称,叫“曲牌”,表示不同的谱式,规定不同的字数、句数、平仄和韵脚。曲牌不是题目。

是同一宫调的若干小令相联而成的组曲

小令:只有一支曲子

文体知识

这首曲是作者于元文宗天历二年(1329)在就任陕西行台中丞的途中所作。潼关位于东西两京(洛阳、西安)之间,历来是兵家必争之地,作者经过潼关时触发了怀古之情,写下这首曲,借凭吊潼关古迹,表现作者对民间疾苦的关心和同情。

创作背景

当时关中大旱,饥民相食,灾情十分严峻。经历过宦海浮沉的张养浩本已厌倦官场生活,弃官归养;但得知关中百姓外境危困,毅然受命,出任陕西行台中丞,振济灾民,因此途经潼关。后因积劳成疾,客死任所。张养浩对百姓充满深切的同情,有着强烈的忧患意识。

创作背景

1、了解元曲这种文体。

2、熟读并背诵课文。

3、理解课文内容,体会作者的思想感情。

学习目标

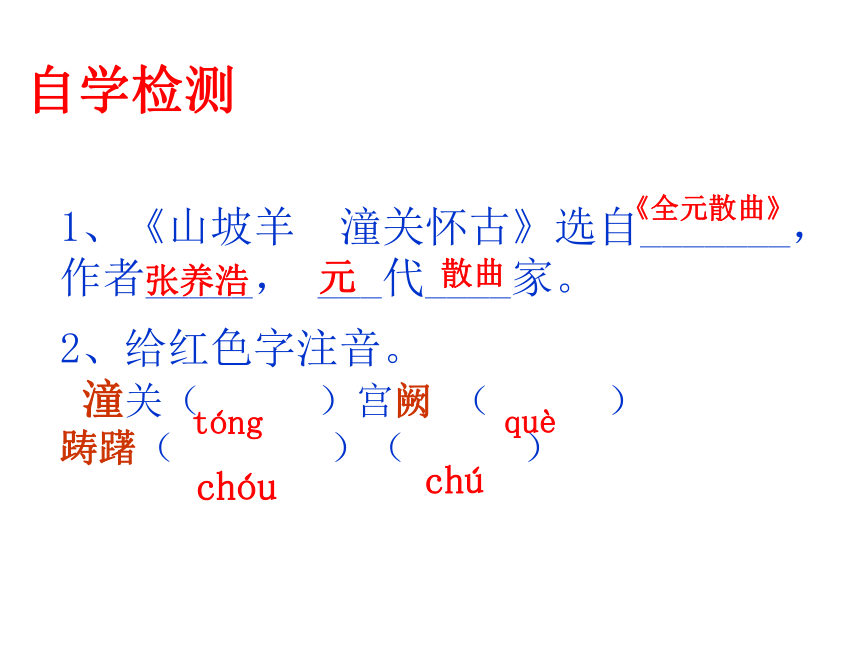

自学检测

1、《山坡羊 潼关怀古》选自_______,作者_____, ___代____家。

2、给红色字注音。

潼关( )宫阙 ( )

踌躇( )( )

《全元散曲》

张养浩

元

散曲

tóng

què

chóu

chú

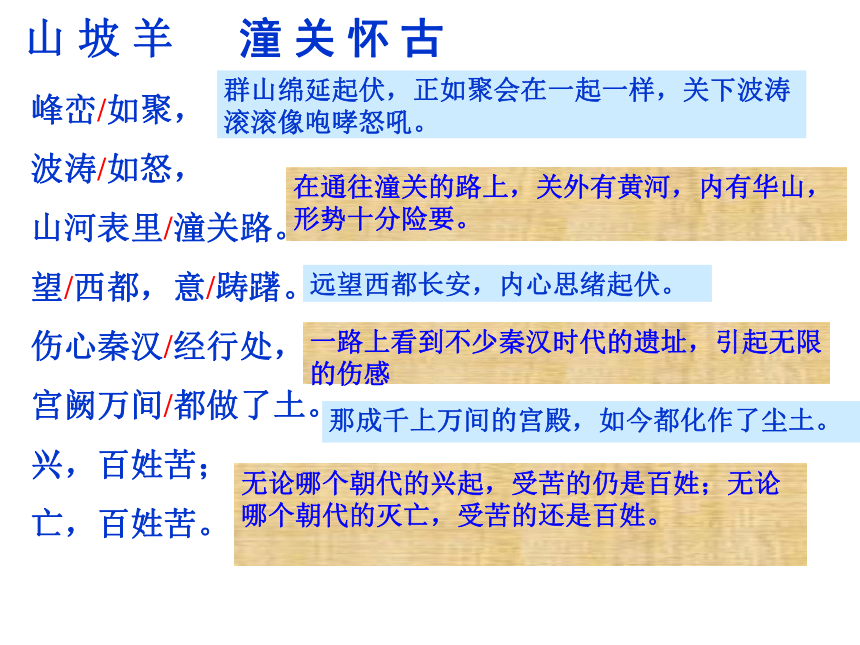

峰峦/如聚,

波涛/如怒,

山河表里/潼关路。

望/西都,意/踌躇。

伤心秦汉/经行处,

宫阙万间/都做了土。

兴,百姓苦;

亡,百姓苦。

山 坡 羊 潼 关 怀 古

群山绵延起伏,正如聚会在一起一样,关下波涛滚滚像咆哮怒吼。

在通往潼关的路上,关外有黄河,内有华山,形势十分险要。

远望西都长安,内心思绪起伏。

一路上看到不少秦汉时代的遗址,引起无限的伤感

那成千上万间的宫殿,如今都化作了尘土。

无论哪个朝代的兴起,受苦的仍是百姓;无论哪个朝代的灭亡,受苦的还是百姓。

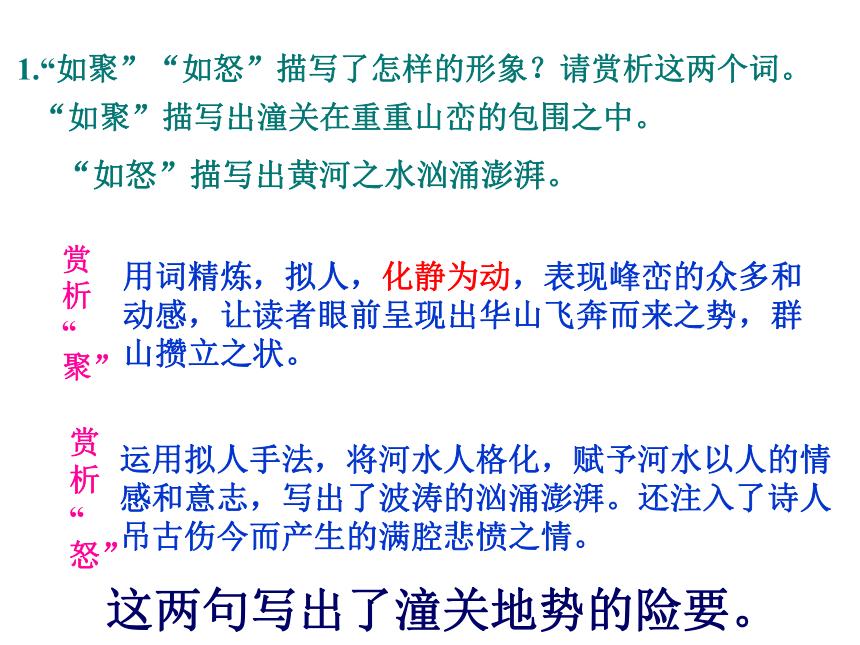

1.“如聚”“如怒”描写了怎样的形象?请赏析这两个词。

“如聚”描写出潼关在重重山峦的包围之中。

“如怒”描写出黄河之水汹涌澎湃。

用词精炼,拟人,化静为动,表现峰峦的众多和动感,让读者眼前呈现出华山飞奔而来之势,群山攒立之状。

赏析“聚”

赏析“怒”

运用拟人手法,将河水人格化,赋予河水以人的情感和意志,写出了波涛的汹涌澎湃。还注入了诗人吊古伤今而产生的满腔悲愤之情。

这两句写出了潼关地势的险要。

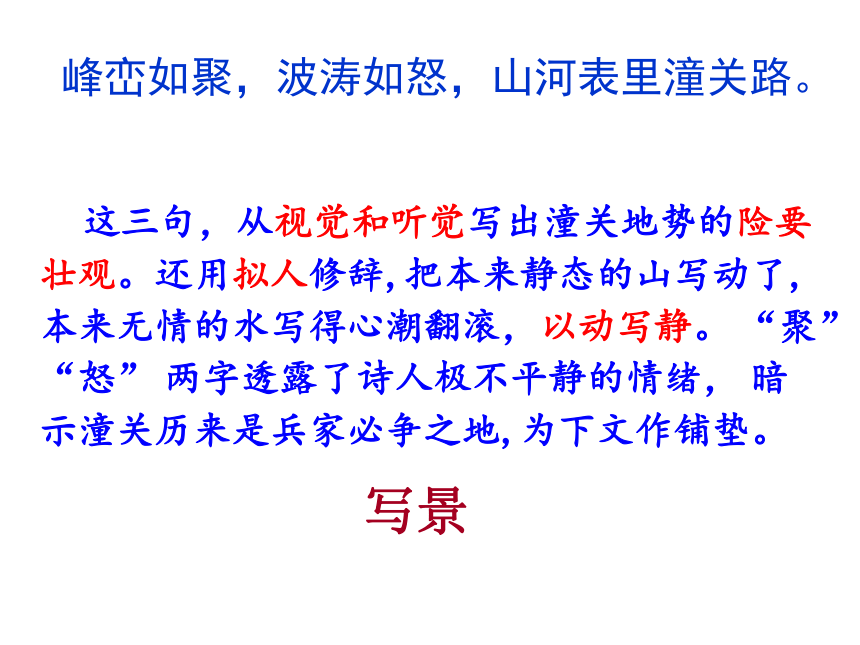

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

这三句,从视觉和听觉写出潼关地势的险要壮观。还用拟人修辞,把本来静态的山写动了,本来无情的水写得心潮翻滚,以动写静。 “聚” “怒” 两字透露了诗人极不平静的情绪, 暗示潼关历来是兵家必争之地,为下文作铺垫。

写景

第一部分赏析

“峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。”

这里“聚”有什么含义?

“聚”:汇聚。一个“聚”字就把静止的山峦写动了,山峦仿佛从四面八方汇聚而来,让我们感到了山之动势。

这里“怒” 又有什么含义?

怒”,发怒。 一个“怒”字把自然界无生命的 流水人格化了,河水咆哮不息,具有强烈的气势,就像是作者震荡的胸臆又仿佛就是为人间不平而大声呐喊。

从视觉的角度写出了潼关的雄伟壮观、地势险要。暗示潼关历来是兵家必争之地,自然引出下文

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路

①拟人修辞,把本来静态的山写动了,本来无情的水写得心潮翻滚。

②曲为心声,一切景语皆情语,“聚”“怒”两字透露了诗人极不平静的情绪。

③突出潼关地势险要的特点。暗示潼关历来是兵家必争之地,铺垫下文。

字词赏析

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

山河表里——外面是山,里面是河,形容潼关一带地势险要。具体指潼关外有黄河,内有华山。

潼关——古关口名,现属陕西省潼关县,关城建在华山山腰,下临黄河,非常险要。

译:群峰众峦像是在这里汇聚,大浪巨涛像是在这里发怒,(潼关)外有黄河,内有华山,潼关地势坚固。

潼关怀古

潼关战场

潼关要塞

一夫当关,万夫莫开

得关中者得天下

潼关怀古

潼关战场

秦国从晋国夺取潼关之后,开始剿灭六国的大业。

东魏乘关中大荒,发兵10余万 ,准备击灭西魏,后败。

东汉末年,曹操率军10多万,两次攻打屯兵潼关的马超。

公元880年,黄巢起义军击败潼关唐军10万,夺取潼关,直捣长安。

望西都,意踌躇。

西都——指长安(今陕西西安)这是泛指秦汉以来在长安附近所建的都城。古称长安为西都,洛阳为东都。

踌躇——犹豫、徘徊不定,心事重重,此处形容思潮起伏,陷入沉思.表示心里不平静。

译:遥望古都长安,思绪此起彼伏。

chóu chú

伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

伤心——令人伤心的是, 形容词作动词。

秦汉经行处——秦朝都城咸阳和西汉的都城长安都在陕西省境内潼关的西面。经行处,经过的地方。指秦汉故都遗址。

宫阙——宫殿。阙,皇门前面两边的楼观。

译:令人伤心的是途中所见的秦汉宫殿遗址,万间宫殿早已化作了尘土。

“望西都,意踌蹰,伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土”

“望西都,意踌蹰” 分析?

一个“望”字,将视线从潼关内外的高山大河转向了古都长安,由上一部分的景进而“意踌蹰”转入抒情, 可以说至此,全文由景转入抒情。

抒发了作者怎样的感情?

作者遥望古都长安,思绪万千,曾经的辉煌,如今却是一片荒凉,顿生悲凉伤感之情。

2.“望西都,意踌躇”描写了怎样的情景?

写作者远望长安,思绪万千。想起长安曾经的辉煌,如今却是一片荒凉,顿生悲哀伤感之情。

3、怎样理解“宫阙万间都做了土”?

这是国家由盛而衰的写照。

“兴,百姓苦,亡,百姓苦!”到出作者怎样的感慨?

人民的疾苦并不因朝代的更替而有所改变,表达了作者对人民深深的同情,揭示了统治者剥削人民、压迫人民的本质。

这两句乃点题之句,揭示了封建政治和百

姓之间的对立,思想立足在对普通老百姓

关怀和同情上。体现了心念苍生的人文主

义情怀。

5.如何理解“兴,百姓苦;亡,百姓苦”这句话?

总写作者的感慨(主旨)。

兴则大兴土木,亡则兵祸连结,不论“兴”“亡”的都是百姓。带给百姓的都是灾祸和苦难。在这里,作者对广大人民的痛苦境地寄予同情,发出对封建统治者热衷于争权夺利而不顾广大人民死活的谴责。

对偶,使句式更加整齐,深化了文章中心。

4.为何“兴,百姓苦;亡,百姓苦”?

一个朝代兴起,必定大兴土木,修建豪华宫殿,劳民伤财,给百姓带来沉重的灾难——苦;一个朝代灭亡,在战争中遭殃的还是百姓——苦。

这句话运用深刻精辟的议论,深化主题,借古讽今,揭示了一个历史规律:无论朝代的兴与亡,受苦受难的总是百姓。同时也表达了作者对封建统治者残暴贪欲的痛恨和对劳动人民所受苦难的同情。

赏析:

深入探究

全曲分三层:

山本是静止的,“如聚”化静为动,一个“聚”字表现了峰峦的众多和动感。

黄河水是无生命的,而“如怒”则赋予河水以人的情感和意志,一个“怒”字,写出了波涛的汹涌澎湃。

“山河表里潼关路”之感便油然而生,至此潼关之气势雄伟窥见一斑,如此险要之地,暗示潼关的险峻,乃为历代兵家必争之地,也由此引发了下文的感慨。

第一层(头三句):写潼关雄伟险要的形势。

第二层(四一七句):

。“望西都,意踟躇”,写作者驻马远望、感慨横生的样子 。作为六朝古都,长安当年是何等的繁华、昌盛。现在,昔日的奢华早已灰飞烟灭不复存,只剩下一片残垣断壁的衰败景象,怎能不令诗人踟躇伤心呢?

这一层看起来只是回顾历史,而没有直接提到战争,然而历代改朝换代的战争的惨烈图景读者很容易想象。

第三层(末四句):

“亡,百姓苦”好理解。王朝灭亡之际战乱频仍,民不聊生。“兴”,怎么也“百姓苦”呢?

王朝之“兴”必大兴土木,搜刮民脂民膏,百姓不堪其苦。像秦王朝兴起时,筑长城,开驰道,造官室,劳役繁重,百姓受尽了苦。“兴,百姓苦”一句,发人所未发,深刻而警策。兴则大兴土木,亡则兵祸连结,不论“兴”、“亡”受苦的都是百姓。

5、这首曲表达了作者怎样的情怀

(1)、对祖国山河的热爱;

(2)、对封建统治者残暴贪欲的痛恨;

(3)、对劳动人民所受苦难的同情。

1.分析结构特点。给这首曲划分层次,概括各层大意。

2.“如聚”“如怒”描写了怎样的形象?

3.“望西都,意踌躇”写出了作者怎样的感情?

4.怎样理解“宫阙万间都做了土”?

5.如何理解“兴,百姓苦;亡,百姓苦”这句话?

6.这首曲子表达了作者怎样的情怀?

合作探讨

1.分析结构特点。给这首曲划分层次,概括各层大意。

第一层(前3句),写潼关的雄伟气势。

第二层(中间4句),写作者途径潼关时所见所感。

第三层(后两句),总写作者的感慨。

合作探讨

拟人手法、以动写静

“如聚”形容潼关在重重山峦的包围之中。

“如怒”形容黄河之水汹涌澎湃。

2.“如聚”“如怒”描写了怎样的形象?

合作探讨

3.“望西都,意踌躇”写出了作者怎样的感情?

作者遥望古都长安,思绪万千,曾经的辉煌,如今却是一片荒凉,顿生悲凉伤感之情。

合作探讨

4.怎样理解“宫阙万间都做了土”?

这是国家由盛到衰的真实写照。

合作探讨

5.如何理解“兴,百姓苦;亡,百姓苦”这句话?

总写作者的感慨(主旨)。

兴则大兴土木,亡则兵祸连结,不论“兴”“亡”的都是百姓。带给百姓的都是灾祸和苦难。在这里,作者对广大人民的痛苦境地寄予同情,发出对封建统治者热衷于争权夺利而不顾广大人民死活的谴责。

对偶,使句式更加整齐,深化了文章中心。

合作探讨

6.这首曲子表达了作者怎样的情怀?

忧虑国计民生的思想感情。

表达了悲愤伤感之情,揭示出人民悲惨命运的所在。

合作探讨

以动写静,赋予物以波涛汹涌的气势。

情景交融,情由景生。 小令结构严谨,层次清楚,形象鲜明,气势雄浑,立意深远。读罢小令仿佛使人看到诗人遥望长安,凭古吊今,关心人民疾苦的形象。从思想性和艺术性来看,在元代散曲中不是少见的。

虚实结合 ,把眼前的胜景和潼关的历史巧妙的结合起来,以胜景的不变来衬托历史的多变,以潼关来做历史的见证来揭示封建统治者以为个人的利益的争夺,给人们带来了苦难,抒发了作者对百姓的同情。

写作特色

忧虑国计民生

凭吊写景

山:峰峦如聚

水:波涛如怒

(视)

(听)

雄伟险要

兵家必争

怀古抒情

望:

西都

意:

伤心秦汉--经行处

宫阙万间--做了土

战争连连

改朝换代

主旨议论

兴

亡

百姓苦

人民疾苦

板书设计

这首小令,以深邃的历史眼光揭示出一条真理:「兴,百姓苦;亡,百姓苦!」即不管封建王朝如何更迭,受苦的都是那些无辜的老百姓。它像一支燃烧的红烛,照亮了人们的眼睛,使之认识到象征封建政权的宫阙,它的兴建是无数老百姓的白骨垒起来的;它的倒塌也是无数老百姓的白骨做了它的殉葬品。表达了诗人忧虑国计民生的思想感情,以及对劳动人民深切的同情。

课堂小结

这首小令,从壮丽的山河中,联想到历代的兴亡,又从朝代的更替,想到百姓的痛苦,抒发了作者对祖国河山的热爱,对统治阶级残暴贪欲的痛恨和对劳动大众所受苦难的同情。

主旨归纳

兴,百姓苦;亡,百姓苦

望西都,意踌躇

峰峦如聚,波涛如怒

这是国家由盛到衰的真实写照。

课堂检测

1、请用原文语句回答问题。

(1)这首散曲的主旨句是:__________________。

(2)抒写作者心情的句子是:______________。

(3)曲中从视觉和听觉两个方面写潼关雄伟气势的句子是:_______________。

2、怎样理解“宫阙万间都做了土”?

3、《山坡羊 潼关怀古》中“兴,百姓苦;亡,百姓苦”一句写出了作者怎样的情感?怎样理解这句话的意义?

课堂检测

这句话表现了作者忧虑国计民生、对人民的困难深刻地同情的思想感情。

王朝灭亡之际战乱频繁,民不聊生。王朝之“兴”,必大兴土木,搜刮民脂民膏,百姓不堪其苦。兴则大兴土木,亡则兵祸连连,不论“兴”、“亡”,受苦的都是百姓。

山坡羊·潼关怀古

张养浩

山 坡 羊潼 关 怀 古张养浩

曲牌名

题目。潼关,古代军事要地。

元代曲作者

标题解析

作者简介

张养浩(1270-1329),字希孟,号云庄,济南(今原山东)人,元代文学家。所作散曲以豪放著称。少有才学,被荐为东平学正。后任监察御史,官至礼部尚书,参议中书省事。后辞官归隐,屡召不出。张养浩是元代重要的政治、文化人物,其个人品行、政事文章皆为当时及后世所称扬。代表作品有《三事忠告》散曲《山坡羊·渲关怀古》等。

元

曲

杂剧

散曲

套数

小令

“曲”是一种合乐歌唱的诗歌形式,是元代的新诗体。每个曲调有一个名称,叫“曲牌”,表示不同的谱式,规定不同的字数、句数、平仄和韵脚。曲牌不是题目。

是同一宫调的若干小令相联而成的组曲

小令:只有一支曲子

文体知识

这首曲是作者于元文宗天历二年(1329)在就任陕西行台中丞的途中所作。潼关位于东西两京(洛阳、西安)之间,历来是兵家必争之地,作者经过潼关时触发了怀古之情,写下这首曲,借凭吊潼关古迹,表现作者对民间疾苦的关心和同情。

创作背景

当时关中大旱,饥民相食,灾情十分严峻。经历过宦海浮沉的张养浩本已厌倦官场生活,弃官归养;但得知关中百姓外境危困,毅然受命,出任陕西行台中丞,振济灾民,因此途经潼关。后因积劳成疾,客死任所。张养浩对百姓充满深切的同情,有着强烈的忧患意识。

创作背景

1、了解元曲这种文体。

2、熟读并背诵课文。

3、理解课文内容,体会作者的思想感情。

学习目标

自学检测

1、《山坡羊 潼关怀古》选自_______,作者_____, ___代____家。

2、给红色字注音。

潼关( )宫阙 ( )

踌躇( )( )

《全元散曲》

张养浩

元

散曲

tóng

què

chóu

chú

峰峦/如聚,

波涛/如怒,

山河表里/潼关路。

望/西都,意/踌躇。

伤心秦汉/经行处,

宫阙万间/都做了土。

兴,百姓苦;

亡,百姓苦。

山 坡 羊 潼 关 怀 古

群山绵延起伏,正如聚会在一起一样,关下波涛滚滚像咆哮怒吼。

在通往潼关的路上,关外有黄河,内有华山,形势十分险要。

远望西都长安,内心思绪起伏。

一路上看到不少秦汉时代的遗址,引起无限的伤感

那成千上万间的宫殿,如今都化作了尘土。

无论哪个朝代的兴起,受苦的仍是百姓;无论哪个朝代的灭亡,受苦的还是百姓。

1.“如聚”“如怒”描写了怎样的形象?请赏析这两个词。

“如聚”描写出潼关在重重山峦的包围之中。

“如怒”描写出黄河之水汹涌澎湃。

用词精炼,拟人,化静为动,表现峰峦的众多和动感,让读者眼前呈现出华山飞奔而来之势,群山攒立之状。

赏析“聚”

赏析“怒”

运用拟人手法,将河水人格化,赋予河水以人的情感和意志,写出了波涛的汹涌澎湃。还注入了诗人吊古伤今而产生的满腔悲愤之情。

这两句写出了潼关地势的险要。

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

这三句,从视觉和听觉写出潼关地势的险要壮观。还用拟人修辞,把本来静态的山写动了,本来无情的水写得心潮翻滚,以动写静。 “聚” “怒” 两字透露了诗人极不平静的情绪, 暗示潼关历来是兵家必争之地,为下文作铺垫。

写景

第一部分赏析

“峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。”

这里“聚”有什么含义?

“聚”:汇聚。一个“聚”字就把静止的山峦写动了,山峦仿佛从四面八方汇聚而来,让我们感到了山之动势。

这里“怒” 又有什么含义?

怒”,发怒。 一个“怒”字把自然界无生命的 流水人格化了,河水咆哮不息,具有强烈的气势,就像是作者震荡的胸臆又仿佛就是为人间不平而大声呐喊。

从视觉的角度写出了潼关的雄伟壮观、地势险要。暗示潼关历来是兵家必争之地,自然引出下文

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路

①拟人修辞,把本来静态的山写动了,本来无情的水写得心潮翻滚。

②曲为心声,一切景语皆情语,“聚”“怒”两字透露了诗人极不平静的情绪。

③突出潼关地势险要的特点。暗示潼关历来是兵家必争之地,铺垫下文。

字词赏析

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

山河表里——外面是山,里面是河,形容潼关一带地势险要。具体指潼关外有黄河,内有华山。

潼关——古关口名,现属陕西省潼关县,关城建在华山山腰,下临黄河,非常险要。

译:群峰众峦像是在这里汇聚,大浪巨涛像是在这里发怒,(潼关)外有黄河,内有华山,潼关地势坚固。

潼关怀古

潼关战场

潼关要塞

一夫当关,万夫莫开

得关中者得天下

潼关怀古

潼关战场

秦国从晋国夺取潼关之后,开始剿灭六国的大业。

东魏乘关中大荒,发兵10余万 ,准备击灭西魏,后败。

东汉末年,曹操率军10多万,两次攻打屯兵潼关的马超。

公元880年,黄巢起义军击败潼关唐军10万,夺取潼关,直捣长安。

望西都,意踌躇。

西都——指长安(今陕西西安)这是泛指秦汉以来在长安附近所建的都城。古称长安为西都,洛阳为东都。

踌躇——犹豫、徘徊不定,心事重重,此处形容思潮起伏,陷入沉思.表示心里不平静。

译:遥望古都长安,思绪此起彼伏。

chóu chú

伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

伤心——令人伤心的是, 形容词作动词。

秦汉经行处——秦朝都城咸阳和西汉的都城长安都在陕西省境内潼关的西面。经行处,经过的地方。指秦汉故都遗址。

宫阙——宫殿。阙,皇门前面两边的楼观。

译:令人伤心的是途中所见的秦汉宫殿遗址,万间宫殿早已化作了尘土。

“望西都,意踌蹰,伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土”

“望西都,意踌蹰” 分析?

一个“望”字,将视线从潼关内外的高山大河转向了古都长安,由上一部分的景进而“意踌蹰”转入抒情, 可以说至此,全文由景转入抒情。

抒发了作者怎样的感情?

作者遥望古都长安,思绪万千,曾经的辉煌,如今却是一片荒凉,顿生悲凉伤感之情。

2.“望西都,意踌躇”描写了怎样的情景?

写作者远望长安,思绪万千。想起长安曾经的辉煌,如今却是一片荒凉,顿生悲哀伤感之情。

3、怎样理解“宫阙万间都做了土”?

这是国家由盛而衰的写照。

“兴,百姓苦,亡,百姓苦!”到出作者怎样的感慨?

人民的疾苦并不因朝代的更替而有所改变,表达了作者对人民深深的同情,揭示了统治者剥削人民、压迫人民的本质。

这两句乃点题之句,揭示了封建政治和百

姓之间的对立,思想立足在对普通老百姓

关怀和同情上。体现了心念苍生的人文主

义情怀。

5.如何理解“兴,百姓苦;亡,百姓苦”这句话?

总写作者的感慨(主旨)。

兴则大兴土木,亡则兵祸连结,不论“兴”“亡”的都是百姓。带给百姓的都是灾祸和苦难。在这里,作者对广大人民的痛苦境地寄予同情,发出对封建统治者热衷于争权夺利而不顾广大人民死活的谴责。

对偶,使句式更加整齐,深化了文章中心。

4.为何“兴,百姓苦;亡,百姓苦”?

一个朝代兴起,必定大兴土木,修建豪华宫殿,劳民伤财,给百姓带来沉重的灾难——苦;一个朝代灭亡,在战争中遭殃的还是百姓——苦。

这句话运用深刻精辟的议论,深化主题,借古讽今,揭示了一个历史规律:无论朝代的兴与亡,受苦受难的总是百姓。同时也表达了作者对封建统治者残暴贪欲的痛恨和对劳动人民所受苦难的同情。

赏析:

深入探究

全曲分三层:

山本是静止的,“如聚”化静为动,一个“聚”字表现了峰峦的众多和动感。

黄河水是无生命的,而“如怒”则赋予河水以人的情感和意志,一个“怒”字,写出了波涛的汹涌澎湃。

“山河表里潼关路”之感便油然而生,至此潼关之气势雄伟窥见一斑,如此险要之地,暗示潼关的险峻,乃为历代兵家必争之地,也由此引发了下文的感慨。

第一层(头三句):写潼关雄伟险要的形势。

第二层(四一七句):

。“望西都,意踟躇”,写作者驻马远望、感慨横生的样子 。作为六朝古都,长安当年是何等的繁华、昌盛。现在,昔日的奢华早已灰飞烟灭不复存,只剩下一片残垣断壁的衰败景象,怎能不令诗人踟躇伤心呢?

这一层看起来只是回顾历史,而没有直接提到战争,然而历代改朝换代的战争的惨烈图景读者很容易想象。

第三层(末四句):

“亡,百姓苦”好理解。王朝灭亡之际战乱频仍,民不聊生。“兴”,怎么也“百姓苦”呢?

王朝之“兴”必大兴土木,搜刮民脂民膏,百姓不堪其苦。像秦王朝兴起时,筑长城,开驰道,造官室,劳役繁重,百姓受尽了苦。“兴,百姓苦”一句,发人所未发,深刻而警策。兴则大兴土木,亡则兵祸连结,不论“兴”、“亡”受苦的都是百姓。

5、这首曲表达了作者怎样的情怀

(1)、对祖国山河的热爱;

(2)、对封建统治者残暴贪欲的痛恨;

(3)、对劳动人民所受苦难的同情。

1.分析结构特点。给这首曲划分层次,概括各层大意。

2.“如聚”“如怒”描写了怎样的形象?

3.“望西都,意踌躇”写出了作者怎样的感情?

4.怎样理解“宫阙万间都做了土”?

5.如何理解“兴,百姓苦;亡,百姓苦”这句话?

6.这首曲子表达了作者怎样的情怀?

合作探讨

1.分析结构特点。给这首曲划分层次,概括各层大意。

第一层(前3句),写潼关的雄伟气势。

第二层(中间4句),写作者途径潼关时所见所感。

第三层(后两句),总写作者的感慨。

合作探讨

拟人手法、以动写静

“如聚”形容潼关在重重山峦的包围之中。

“如怒”形容黄河之水汹涌澎湃。

2.“如聚”“如怒”描写了怎样的形象?

合作探讨

3.“望西都,意踌躇”写出了作者怎样的感情?

作者遥望古都长安,思绪万千,曾经的辉煌,如今却是一片荒凉,顿生悲凉伤感之情。

合作探讨

4.怎样理解“宫阙万间都做了土”?

这是国家由盛到衰的真实写照。

合作探讨

5.如何理解“兴,百姓苦;亡,百姓苦”这句话?

总写作者的感慨(主旨)。

兴则大兴土木,亡则兵祸连结,不论“兴”“亡”的都是百姓。带给百姓的都是灾祸和苦难。在这里,作者对广大人民的痛苦境地寄予同情,发出对封建统治者热衷于争权夺利而不顾广大人民死活的谴责。

对偶,使句式更加整齐,深化了文章中心。

合作探讨

6.这首曲子表达了作者怎样的情怀?

忧虑国计民生的思想感情。

表达了悲愤伤感之情,揭示出人民悲惨命运的所在。

合作探讨

以动写静,赋予物以波涛汹涌的气势。

情景交融,情由景生。 小令结构严谨,层次清楚,形象鲜明,气势雄浑,立意深远。读罢小令仿佛使人看到诗人遥望长安,凭古吊今,关心人民疾苦的形象。从思想性和艺术性来看,在元代散曲中不是少见的。

虚实结合 ,把眼前的胜景和潼关的历史巧妙的结合起来,以胜景的不变来衬托历史的多变,以潼关来做历史的见证来揭示封建统治者以为个人的利益的争夺,给人们带来了苦难,抒发了作者对百姓的同情。

写作特色

忧虑国计民生

凭吊写景

山:峰峦如聚

水:波涛如怒

(视)

(听)

雄伟险要

兵家必争

怀古抒情

望:

西都

意:

伤心秦汉--经行处

宫阙万间--做了土

战争连连

改朝换代

主旨议论

兴

亡

百姓苦

人民疾苦

板书设计

这首小令,以深邃的历史眼光揭示出一条真理:「兴,百姓苦;亡,百姓苦!」即不管封建王朝如何更迭,受苦的都是那些无辜的老百姓。它像一支燃烧的红烛,照亮了人们的眼睛,使之认识到象征封建政权的宫阙,它的兴建是无数老百姓的白骨垒起来的;它的倒塌也是无数老百姓的白骨做了它的殉葬品。表达了诗人忧虑国计民生的思想感情,以及对劳动人民深切的同情。

课堂小结

这首小令,从壮丽的山河中,联想到历代的兴亡,又从朝代的更替,想到百姓的痛苦,抒发了作者对祖国河山的热爱,对统治阶级残暴贪欲的痛恨和对劳动大众所受苦难的同情。

主旨归纳

兴,百姓苦;亡,百姓苦

望西都,意踌躇

峰峦如聚,波涛如怒

这是国家由盛到衰的真实写照。

课堂检测

1、请用原文语句回答问题。

(1)这首散曲的主旨句是:__________________。

(2)抒写作者心情的句子是:______________。

(3)曲中从视觉和听觉两个方面写潼关雄伟气势的句子是:_______________。

2、怎样理解“宫阙万间都做了土”?

3、《山坡羊 潼关怀古》中“兴,百姓苦;亡,百姓苦”一句写出了作者怎样的情感?怎样理解这句话的意义?

课堂检测

这句话表现了作者忧虑国计民生、对人民的困难深刻地同情的思想感情。

王朝灭亡之际战乱频繁,民不聊生。王朝之“兴”,必大兴土木,搜刮民脂民膏,百姓不堪其苦。兴则大兴土木,亡则兵祸连连,不论“兴”、“亡”,受苦的都是百姓。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读