七年级新部编版下册语文第五单元第21课《古代诗歌五首》课时练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 七年级新部编版下册语文第五单元第21课《古代诗歌五首》课时练习(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 229.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

七年级新部编版下册语文第五单元第21课《古代诗歌五首》课时练习

一、基础知识综合

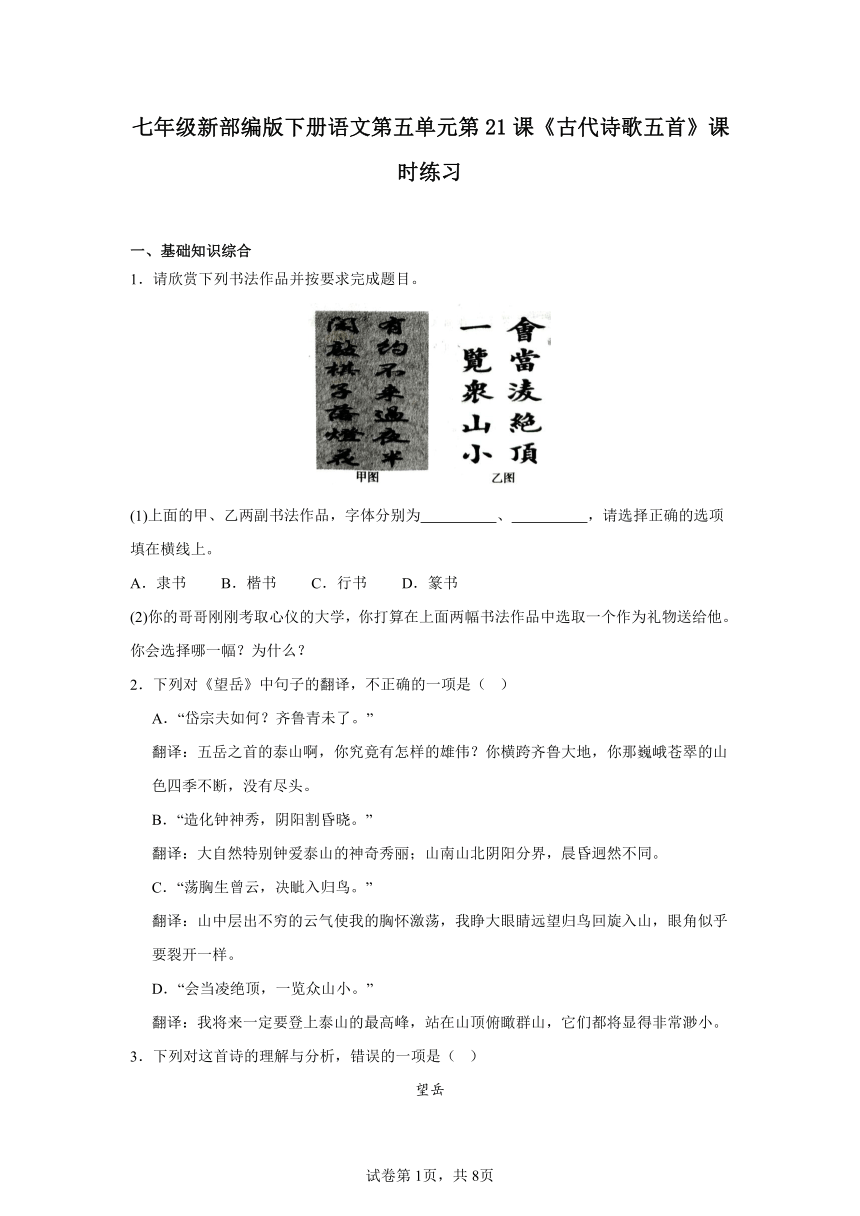

1.请欣赏下列书法作品并按要求完成题目。

(1)上面的甲、乙两副书法作品,字体分别为 、 ,请选择正确的选项填在横线上。

A.隶书 B.楷书 C.行书 D.篆书

(2)你的哥哥刚刚考取心仪的大学,你打算在上面两幅书法作品中选取一个作为礼物送给他。你会选择哪一幅?为什么?

2.下列对《望岳》中句子的翻译,不正确的一项是( )

A.“岱宗夫如何?齐鲁青未了。”

翻译:五岳之首的泰山啊,你究竟有怎样的雄伟?你横跨齐鲁大地,你那巍峨苍翠的山色四季不断,没有尽头。

B.“造化钟神秀,阴阳割昏晓。”

翻译:大自然特别钟爱泰山的神奇秀丽;山南山北阴阳分界,晨昏迥然不同。

C.“荡胸生曾云,决眦入归鸟。”

翻译:山中层出不穷的云气使我的胸怀激荡,我睁大眼睛远望归鸟回旋入山,眼角似乎要裂开一样。

D.“会当凌绝顶,一览众山小。”

翻译:我将来一定要登上泰山的最高峰,站在山顶俯瞰群山,它们都将显得非常渺小。

3.下列对这首诗的理解与分析,错误的一项是( )

望岳

杜甫(唐代)

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

A.首联作者不直接描写泰山,而要采用设问句激起人们对泰山的敬意,借齐鲁大地来烘托泰山那拔地而起、参天耸立的形象。

B.“割”字是“切断”的意思,这里诗人把泰山比作一把直指云天的硕大无比的宝刀,它把阳光切断,使得山的南北两面呈现出截然不同的明暗之景,突出了泰山的高峻挺拔、遮天蔽日。

C.全诗中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同:首联远望,颔联细望,颈联近望,尾联极望。

D.“会当凌绝顶,一览众山小。”化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。但用在这里却有深刻的含义:它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。

4.下列对《己亥杂诗》其五中“落红不是无情物,化作春泥更护花”一句理解正确的是( )

A.落花是无情之物,最终会化作春泥。

B.落花有情,它化作春泥是为了滋养新的花朵。

C.落花虽然美丽,但终将凋零,毫无价值。

D.落花与春泥无关,只是自然界的一个循环。

5.以下关于《登幽州台歌》的文学文化常识描述,哪一项是正确的?( )

A.《登幽州台歌》是唐代诗人王之涣所作,表达了他对人生无常的感慨。

B.该诗以幽州台为背景,幽州台位于今天的北京市,是古代文人墨客常去凭吊古迹、抒发情怀的地方。

C.《登幽州台歌》是一首五言绝句,以其凝练的语言和深邃的意境,成为中国古典诗歌中的佳作。

D.诗中“前不见古人,后不见来者”一句,表达了诗人对未来充满希望和憧憬的情感。

6.阅读下面陈子昂的两首诗,完成小题。

【甲】登幽州台歌

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

【乙】燕昭王①

南登碣石馆②,遥望黄金台。

丘陵尽乔木,昭王安在哉?

霸图今已矣,驱马复归来。

①燕昭王:战国时期燕国有名的贤明君主,善于纳士,使原来国势衰败的燕国逐渐强大起来,并且打败了当时的强国—齐国。②碣石馆:即碣石宫。燕昭王时,梁人邹衍入燕,昭王筑碣石亲师事之。碣石,指墓碑。碣,齐胸高的石块。

下面对两首古诗的理解和分析不正确的一项是( )

A.【甲】诗一、二句诗人登上幽州台,俯仰古今。感慨像燕昭王那样的前代贤君已成为历史,后世自当有明君贤士的风云际会,却无缘相见。

B.【乙】诗一、二句点出凭吊的地点碣石山顶,由此引发出抒怀之情。三、四句以深沉的感情,凄凉的笔调,描绘了眼前乔木丛生,一派生机盎然、欣欣向荣的景色。

C.【甲】诗三、四句,把个人的存在置于广漠的宇宙空间下来表现,衬托出人的孤单渺小。【乙】诗结尾二句画龙点睛,以婉转哀怨的情调抒发自己报国无门的感叹。

D.两首诗均运用黄金台的典故,“黄金台”是燕昭王所筑,昭王置金于台上,在此延请天下奇士。两首诗都表达了诗人壮志难酬,怀才不遇的感叹。

二、综合性学习

7.综合性学习“君子自强不息”。

(1)“同学们从牙牙学语到出口成章,从懵懂无知到日渐成熟。一路走来,经历了多少风风雨雨,仍勇往前行;在求学之旅里不断磨砺,让自己一直更加坚强。”请从这段话中提炼一句话,与下句构成对仗,从而拟定本次活动的标语。

,半载苦乐铸就辉煌。

(2)陶都中学初三某班开展以“君子自强不息”为主题的名人故事交流会,请你为他班准备一个名人故事的素材。(不超过30字)

(3)中国自古不乏自强不息风骨的作品,不能体现这种精神的一项是( )

A.老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

B.会当凌绝顶,一览众山小。

C.亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

D.春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

三、文言文阅读

班级举办“畅游诗文”活动,请你参与。

【材料一】

登飞来峰

北宋·王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

【材料二】

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(选自《资治通鉴》)

【材料三】

①子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

②子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)

③子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)

④子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》)

⑤子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。(《述而》)

⑥子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”(《子张》)

(选自《论语》)

8.明语气:以下语句该用什么语气读呢?请你帮小华选择其中的一句,帮他解决朗读的困惑。

朗诵的语气:激扬 悲伤 恳切 感叹 劝勉

①不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。②卿今当涂掌事,不可不学!③学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?

我选择的句子是:

朗诵的语气是:

9.析字义:请根据示例,参考表格中出示的字的释义,给句中加点字选择恰当的解释并将序号填写到横线上。

文言词句字典中的释义列举恰当的解释示例:

不亦说乎 ①说话 ②同“悦”愉快 选择②

(1)不舍昼夜①停 ②房屋 选择

(1)大有所益①增加 ②好处 选择

(2)温故而知新①学过的知识 ②所以 选择

10.翻译句子

(1)但当涉猎,见往事耳。

(2)人不知而不愠,不亦君子乎?

11.赏文本:为了更好地读懂文本,明确作品内涵,同学们展开了讨论,请你结合以上诗文,将下列对话补充完整。

小华:《论语》中“学而不思则罔,思而不学则殆。”两句阐明了“学”与“思”的辩证关系,这也是一种好的学习方法。

小丽:是的,我认为《孙权劝学》中也有类似的语段。《孙权劝学》中孙权现身说法,教给了吕蒙 的学习方法。

小华:我认同你的想法,《登飞来峰》中作者也通过“ , ”两句表明掌握了正确的观点和方法,认识达到一定的高度,就能透过现象看到本质,不会被事物的假象迷惑。

12.谈感悟:请你选取三则文本中的任意一则内容,结合自身感悟,谈谈正确的学习态度。

阅读下面古诗文,完成各题。

【甲】

游山西村 (陆游)

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

【乙】

书巢记 (陆游)

吾室之内,或栖于椟①,或陈于前,或枕于床,俯仰四顾,无非书者。吾饮食起居,疾痛呻吟,悲忧愤叹,未尝不与书俱。宾客不至,妻子不觌②,而风雨雷雹之变,有不知也。间有意欲起而乱书围之如积槁枝③,或至不得行,则辄自笑曰:“此非吾所谓巢者邪?”乃引客就观之,客始不能入,既入又不能出,乃亦大笑曰:“信乎其似巢也!”

【注释】①椟(dú):木柜,木匣,这里指书橱。②觌(dí):见,相见。③槁(g o)枝:枯干的树枝。

13.【甲】首联“莫笑”和“足”有什么表达作用?

14.【乙】文和《陋室铭》都通过写书屋来寄托自己的志趣,运用了 的写作手法。

15.下列与材料有关的文学文化常识,表述有误的一项是( )

A.古代把土地神和祭祀谷神的地方都叫“社”,按照中国民间的习俗,每到播种(春社)或收获(秋社)的季节,都要立社祭祀,祈求或酬报土地神。

B.陆游,号放翁,南宋时期爱国诗人。其诗作兼具李白的雄奇奔放与杜甫的沉郁悲凉,尤以饱含爱国热情对后世影响深远。

C.【甲】是一首律诗,属于近体诗范畴。每首律诗的二、三两联(即颔联、颈联)的上下句惯例是对仗句,首联和尾联可对可不对。

D.【乙】文中“妻子”是一个古今异义词,指“妻子儿女”,和《桃花源记》中“率妻子邑人来此绝境”一句中的“妻子”,意义相同。

16.下列对这首诗理解分析有误的一项是( )

A.诗歌写的是诗人游村的见闻和感受,整首诗无一“游”字而处处切题。

B.诗歌前两句渲染丰收之年农村欢悦的景象,也道出了农家待客的热情。

C.诗歌五、六句生动地描摹了一幅春社之后宁静而古朴的乡村生活画卷。

D.诗歌结尾两句写诗人游兴未尽,表达诗人对乡村生活喜爱与向往之情。

17.解释加点词。

加点词 方法提示 解释(填写文字)

乃引客就观之 关联教材法:持就火炀之(《活板》) (1)就:

俯仰四顾 查阅词典法:①回头:回头看。②视;看。③看望;拜访。④副词,但;却;反而。 (2)顾:

既入又不能出 结合语境法。 (3)既:

则辄自笑曰 联系成语法:浅尝辄止 (4)辄:

18.对【乙】中画波浪线部分断句。

间 有 意 欲 起 而 乱 书 围 之 如 积 槁 枝

19.把【乙】中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)此非吾所谓巢者邪?

(2)乃亦大笑曰:“信乎其似巢也!”

读下面的古诗文,完成下面小题。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠。独怆然而涕下!

爱莲说

周敦颐

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同子者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

20.请给下面句中加点的字标注读音。

(1)独怆然而涕下 (2)不蔓不枝

21.下列句中加点词语解释相同的一项是( )

A.晋陶渊明独爱菊 独具匠心

B.出淤泥而不染 耳濡目染

C.濯清涟而不妖 神清气爽

D.陶后鲜有闻 鲜衣美食

22.完成下面句子的翻译。

(1)亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

翻译: , 。

(2)莲之爱,同予者何人?

翻译:对于莲花的爱好, ?

23.归类阅读是学习古诗文的好方法。请将下面的表格补充完整。

选文 内容解读 相关句子积累

《登幽州台歌》 登楼眺望,写出空间辽阔,在广阔无垠的时空背景中,描绘了诗人① 的情绪。 ②

《爱莲说》 这句话交代了莲花的生长环境,比喻君子③ 的志向和情操。 出淤泥而不染,濯清涟而不妖

四、语言表达

24.展板制作小组准备为诗中山水配图,搜集到人教版语文书八年级下册《登飞来峰》插图(图1)和部编版语文七年级下册启功书《登飞来峰》(图2),请你结合展板内容,推荐其中一幅作为插图,并阐述理由。

图1人教版八下《登飞来峰》 图2部编版七下启功书《登飞来峰》

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

《七年级新部编版下册语文第五单元第21课《古代诗歌五首》课时练习》参考答案

1.(1) C B

(2)我会选择乙图。因为“会当凌绝顶,一览众山小”表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概。哥哥刚刚考取心仪的大学,这两诗可以对哥哥起到激励的作用。(意思对即可)

2.B

3.C

4.B

5.B

6.B

7.(1)一路风雨磨砺意志

(2)如:范仲淹勤奋读书幼时家贫,没有饭吃,只能喝粥。

(3)D

8.我选择的句子是①,朗诵的语气是:激扬

我选择的句子是②,朗诵的语气是:感叹/恳切/劝勉

我选择的句子是③,朗诵的语气是:恳切/劝勉 9. ① ② ① 10.(1)只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。

(2)别人不了解我,我却不生气,不也是君子吗? 11. 广泛涉猎,了解历史的学习方法。 不畏浮云遮望眼 自缘身在最高层 12.示例:在《登飞来峰》“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”两句中,体会到当我们在学习中遇到困难的时候,应当锲而不舍、勇攀高峰。在《孙权劝学》中,体会到在学习中要善于听取别人正确的意见,并且在遇到困难时不找借口。在《论语》“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之”一句中,体会到要虚心求教,取人之长补己之短。

13.“莫笑”二字,道出诗人对农村淳朴民风的赞赏。一个“足”字,表达了农家款客尽其所有的盛情。 14.托物言志 15.A 16.C 17.靠近 看 已经(……以后) 就 18.间有意欲起/而乱书围之/如积槁枝 19.(1)这不是我说的鸟窝吗? (2)于是(客人)也大笑着说:“这的确像巢啊!”

20.(1)chuàng (2)màn 21.B 22. 它笔直地)洁净地挺立在水中 只可以从远处观赏却不能靠近赏玩啊 像我一样的还有什么人呢? 23. 孤独、寂寞、苦闷(合理即可) 念天地之悠悠,独怆然而涕下 高洁傲岸,不与世俗同流合污(合理即可)

24.示例1:我推荐图1,因为“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”的意思不怕层层浮云遮住我那远眺的视野,只因为我站在飞来峰顶登高望远心胸宽广,表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。图1中诗人眼前浮云遮掩,仍昂然立身于翘岩之顶,向崇山峻岭的更高远处眺望,彰显出不惧艰险、勇往直前的豪迈气概,与诗句表达的情感一致。

示例2:我推荐图2,因为“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”的意思不怕层层浮云遮住我那远眺的视野,只因为我站在飞来峰顶登高望远心胸宽广,表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。图2启功先生的书法《登飞来峰》笔力劲健,结字俊美,轻重混搭,大小参错,刚健清正,笔画连绵,豪放潇洒,与诗句表达的情感高度契合。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、基础知识综合

1.请欣赏下列书法作品并按要求完成题目。

(1)上面的甲、乙两副书法作品,字体分别为 、 ,请选择正确的选项填在横线上。

A.隶书 B.楷书 C.行书 D.篆书

(2)你的哥哥刚刚考取心仪的大学,你打算在上面两幅书法作品中选取一个作为礼物送给他。你会选择哪一幅?为什么?

2.下列对《望岳》中句子的翻译,不正确的一项是( )

A.“岱宗夫如何?齐鲁青未了。”

翻译:五岳之首的泰山啊,你究竟有怎样的雄伟?你横跨齐鲁大地,你那巍峨苍翠的山色四季不断,没有尽头。

B.“造化钟神秀,阴阳割昏晓。”

翻译:大自然特别钟爱泰山的神奇秀丽;山南山北阴阳分界,晨昏迥然不同。

C.“荡胸生曾云,决眦入归鸟。”

翻译:山中层出不穷的云气使我的胸怀激荡,我睁大眼睛远望归鸟回旋入山,眼角似乎要裂开一样。

D.“会当凌绝顶,一览众山小。”

翻译:我将来一定要登上泰山的最高峰,站在山顶俯瞰群山,它们都将显得非常渺小。

3.下列对这首诗的理解与分析,错误的一项是( )

望岳

杜甫(唐代)

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

A.首联作者不直接描写泰山,而要采用设问句激起人们对泰山的敬意,借齐鲁大地来烘托泰山那拔地而起、参天耸立的形象。

B.“割”字是“切断”的意思,这里诗人把泰山比作一把直指云天的硕大无比的宝刀,它把阳光切断,使得山的南北两面呈现出截然不同的明暗之景,突出了泰山的高峻挺拔、遮天蔽日。

C.全诗中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同:首联远望,颔联细望,颈联近望,尾联极望。

D.“会当凌绝顶,一览众山小。”化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。但用在这里却有深刻的含义:它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。

4.下列对《己亥杂诗》其五中“落红不是无情物,化作春泥更护花”一句理解正确的是( )

A.落花是无情之物,最终会化作春泥。

B.落花有情,它化作春泥是为了滋养新的花朵。

C.落花虽然美丽,但终将凋零,毫无价值。

D.落花与春泥无关,只是自然界的一个循环。

5.以下关于《登幽州台歌》的文学文化常识描述,哪一项是正确的?( )

A.《登幽州台歌》是唐代诗人王之涣所作,表达了他对人生无常的感慨。

B.该诗以幽州台为背景,幽州台位于今天的北京市,是古代文人墨客常去凭吊古迹、抒发情怀的地方。

C.《登幽州台歌》是一首五言绝句,以其凝练的语言和深邃的意境,成为中国古典诗歌中的佳作。

D.诗中“前不见古人,后不见来者”一句,表达了诗人对未来充满希望和憧憬的情感。

6.阅读下面陈子昂的两首诗,完成小题。

【甲】登幽州台歌

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

【乙】燕昭王①

南登碣石馆②,遥望黄金台。

丘陵尽乔木,昭王安在哉?

霸图今已矣,驱马复归来。

①燕昭王:战国时期燕国有名的贤明君主,善于纳士,使原来国势衰败的燕国逐渐强大起来,并且打败了当时的强国—齐国。②碣石馆:即碣石宫。燕昭王时,梁人邹衍入燕,昭王筑碣石亲师事之。碣石,指墓碑。碣,齐胸高的石块。

下面对两首古诗的理解和分析不正确的一项是( )

A.【甲】诗一、二句诗人登上幽州台,俯仰古今。感慨像燕昭王那样的前代贤君已成为历史,后世自当有明君贤士的风云际会,却无缘相见。

B.【乙】诗一、二句点出凭吊的地点碣石山顶,由此引发出抒怀之情。三、四句以深沉的感情,凄凉的笔调,描绘了眼前乔木丛生,一派生机盎然、欣欣向荣的景色。

C.【甲】诗三、四句,把个人的存在置于广漠的宇宙空间下来表现,衬托出人的孤单渺小。【乙】诗结尾二句画龙点睛,以婉转哀怨的情调抒发自己报国无门的感叹。

D.两首诗均运用黄金台的典故,“黄金台”是燕昭王所筑,昭王置金于台上,在此延请天下奇士。两首诗都表达了诗人壮志难酬,怀才不遇的感叹。

二、综合性学习

7.综合性学习“君子自强不息”。

(1)“同学们从牙牙学语到出口成章,从懵懂无知到日渐成熟。一路走来,经历了多少风风雨雨,仍勇往前行;在求学之旅里不断磨砺,让自己一直更加坚强。”请从这段话中提炼一句话,与下句构成对仗,从而拟定本次活动的标语。

,半载苦乐铸就辉煌。

(2)陶都中学初三某班开展以“君子自强不息”为主题的名人故事交流会,请你为他班准备一个名人故事的素材。(不超过30字)

(3)中国自古不乏自强不息风骨的作品,不能体现这种精神的一项是( )

A.老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

B.会当凌绝顶,一览众山小。

C.亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

D.春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

三、文言文阅读

班级举办“畅游诗文”活动,请你参与。

【材料一】

登飞来峰

北宋·王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

【材料二】

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(选自《资治通鉴》)

【材料三】

①子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

②子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)

③子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)

④子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》)

⑤子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。(《述而》)

⑥子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”(《子张》)

(选自《论语》)

8.明语气:以下语句该用什么语气读呢?请你帮小华选择其中的一句,帮他解决朗读的困惑。

朗诵的语气:激扬 悲伤 恳切 感叹 劝勉

①不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。②卿今当涂掌事,不可不学!③学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?

我选择的句子是:

朗诵的语气是:

9.析字义:请根据示例,参考表格中出示的字的释义,给句中加点字选择恰当的解释并将序号填写到横线上。

文言词句字典中的释义列举恰当的解释示例:

不亦说乎 ①说话 ②同“悦”愉快 选择②

(1)不舍昼夜①停 ②房屋 选择

(1)大有所益①增加 ②好处 选择

(2)温故而知新①学过的知识 ②所以 选择

10.翻译句子

(1)但当涉猎,见往事耳。

(2)人不知而不愠,不亦君子乎?

11.赏文本:为了更好地读懂文本,明确作品内涵,同学们展开了讨论,请你结合以上诗文,将下列对话补充完整。

小华:《论语》中“学而不思则罔,思而不学则殆。”两句阐明了“学”与“思”的辩证关系,这也是一种好的学习方法。

小丽:是的,我认为《孙权劝学》中也有类似的语段。《孙权劝学》中孙权现身说法,教给了吕蒙 的学习方法。

小华:我认同你的想法,《登飞来峰》中作者也通过“ , ”两句表明掌握了正确的观点和方法,认识达到一定的高度,就能透过现象看到本质,不会被事物的假象迷惑。

12.谈感悟:请你选取三则文本中的任意一则内容,结合自身感悟,谈谈正确的学习态度。

阅读下面古诗文,完成各题。

【甲】

游山西村 (陆游)

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

【乙】

书巢记 (陆游)

吾室之内,或栖于椟①,或陈于前,或枕于床,俯仰四顾,无非书者。吾饮食起居,疾痛呻吟,悲忧愤叹,未尝不与书俱。宾客不至,妻子不觌②,而风雨雷雹之变,有不知也。间有意欲起而乱书围之如积槁枝③,或至不得行,则辄自笑曰:“此非吾所谓巢者邪?”乃引客就观之,客始不能入,既入又不能出,乃亦大笑曰:“信乎其似巢也!”

【注释】①椟(dú):木柜,木匣,这里指书橱。②觌(dí):见,相见。③槁(g o)枝:枯干的树枝。

13.【甲】首联“莫笑”和“足”有什么表达作用?

14.【乙】文和《陋室铭》都通过写书屋来寄托自己的志趣,运用了 的写作手法。

15.下列与材料有关的文学文化常识,表述有误的一项是( )

A.古代把土地神和祭祀谷神的地方都叫“社”,按照中国民间的习俗,每到播种(春社)或收获(秋社)的季节,都要立社祭祀,祈求或酬报土地神。

B.陆游,号放翁,南宋时期爱国诗人。其诗作兼具李白的雄奇奔放与杜甫的沉郁悲凉,尤以饱含爱国热情对后世影响深远。

C.【甲】是一首律诗,属于近体诗范畴。每首律诗的二、三两联(即颔联、颈联)的上下句惯例是对仗句,首联和尾联可对可不对。

D.【乙】文中“妻子”是一个古今异义词,指“妻子儿女”,和《桃花源记》中“率妻子邑人来此绝境”一句中的“妻子”,意义相同。

16.下列对这首诗理解分析有误的一项是( )

A.诗歌写的是诗人游村的见闻和感受,整首诗无一“游”字而处处切题。

B.诗歌前两句渲染丰收之年农村欢悦的景象,也道出了农家待客的热情。

C.诗歌五、六句生动地描摹了一幅春社之后宁静而古朴的乡村生活画卷。

D.诗歌结尾两句写诗人游兴未尽,表达诗人对乡村生活喜爱与向往之情。

17.解释加点词。

加点词 方法提示 解释(填写文字)

乃引客就观之 关联教材法:持就火炀之(《活板》) (1)就:

俯仰四顾 查阅词典法:①回头:回头看。②视;看。③看望;拜访。④副词,但;却;反而。 (2)顾:

既入又不能出 结合语境法。 (3)既:

则辄自笑曰 联系成语法:浅尝辄止 (4)辄:

18.对【乙】中画波浪线部分断句。

间 有 意 欲 起 而 乱 书 围 之 如 积 槁 枝

19.把【乙】中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)此非吾所谓巢者邪?

(2)乃亦大笑曰:“信乎其似巢也!”

读下面的古诗文,完成下面小题。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠。独怆然而涕下!

爱莲说

周敦颐

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同子者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

20.请给下面句中加点的字标注读音。

(1)独怆然而涕下 (2)不蔓不枝

21.下列句中加点词语解释相同的一项是( )

A.晋陶渊明独爱菊 独具匠心

B.出淤泥而不染 耳濡目染

C.濯清涟而不妖 神清气爽

D.陶后鲜有闻 鲜衣美食

22.完成下面句子的翻译。

(1)亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

翻译: , 。

(2)莲之爱,同予者何人?

翻译:对于莲花的爱好, ?

23.归类阅读是学习古诗文的好方法。请将下面的表格补充完整。

选文 内容解读 相关句子积累

《登幽州台歌》 登楼眺望,写出空间辽阔,在广阔无垠的时空背景中,描绘了诗人① 的情绪。 ②

《爱莲说》 这句话交代了莲花的生长环境,比喻君子③ 的志向和情操。 出淤泥而不染,濯清涟而不妖

四、语言表达

24.展板制作小组准备为诗中山水配图,搜集到人教版语文书八年级下册《登飞来峰》插图(图1)和部编版语文七年级下册启功书《登飞来峰》(图2),请你结合展板内容,推荐其中一幅作为插图,并阐述理由。

图1人教版八下《登飞来峰》 图2部编版七下启功书《登飞来峰》

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

《七年级新部编版下册语文第五单元第21课《古代诗歌五首》课时练习》参考答案

1.(1) C B

(2)我会选择乙图。因为“会当凌绝顶,一览众山小”表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概。哥哥刚刚考取心仪的大学,这两诗可以对哥哥起到激励的作用。(意思对即可)

2.B

3.C

4.B

5.B

6.B

7.(1)一路风雨磨砺意志

(2)如:范仲淹勤奋读书幼时家贫,没有饭吃,只能喝粥。

(3)D

8.我选择的句子是①,朗诵的语气是:激扬

我选择的句子是②,朗诵的语气是:感叹/恳切/劝勉

我选择的句子是③,朗诵的语气是:恳切/劝勉 9. ① ② ① 10.(1)只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。

(2)别人不了解我,我却不生气,不也是君子吗? 11. 广泛涉猎,了解历史的学习方法。 不畏浮云遮望眼 自缘身在最高层 12.示例:在《登飞来峰》“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”两句中,体会到当我们在学习中遇到困难的时候,应当锲而不舍、勇攀高峰。在《孙权劝学》中,体会到在学习中要善于听取别人正确的意见,并且在遇到困难时不找借口。在《论语》“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之”一句中,体会到要虚心求教,取人之长补己之短。

13.“莫笑”二字,道出诗人对农村淳朴民风的赞赏。一个“足”字,表达了农家款客尽其所有的盛情。 14.托物言志 15.A 16.C 17.靠近 看 已经(……以后) 就 18.间有意欲起/而乱书围之/如积槁枝 19.(1)这不是我说的鸟窝吗? (2)于是(客人)也大笑着说:“这的确像巢啊!”

20.(1)chuàng (2)màn 21.B 22. 它笔直地)洁净地挺立在水中 只可以从远处观赏却不能靠近赏玩啊 像我一样的还有什么人呢? 23. 孤独、寂寞、苦闷(合理即可) 念天地之悠悠,独怆然而涕下 高洁傲岸,不与世俗同流合污(合理即可)

24.示例1:我推荐图1,因为“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”的意思不怕层层浮云遮住我那远眺的视野,只因为我站在飞来峰顶登高望远心胸宽广,表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。图1中诗人眼前浮云遮掩,仍昂然立身于翘岩之顶,向崇山峻岭的更高远处眺望,彰显出不惧艰险、勇往直前的豪迈气概,与诗句表达的情感一致。

示例2:我推荐图2,因为“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”的意思不怕层层浮云遮住我那远眺的视野,只因为我站在飞来峰顶登高望远心胸宽广,表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。图2启功先生的书法《登飞来峰》笔力劲健,结字俊美,轻重混搭,大小参错,刚健清正,笔画连绵,豪放潇洒,与诗句表达的情感高度契合。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读