2025届高考复习之写作指导(厘清关系 审题立意)课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考复习之写作指导(厘清关系 审题立意)课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 195.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 10:59:42 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

厘清关系 审题立意

——写作指导

2025届高考复习专题

千古文章,意为高。

意犹帅也,无帅之兵,谓之乌合。

素养目标

1.了解常见的二元关系;

2.通过分析材料,引导学生找准关键词,界定概念,厘清二元关系,拟出最佳立意。

现在的学生普遍缺乏思维训练,缺少理性分析能力,高考作文应该回归理性,强化思辨。

——北大语文教育研究所所长温儒敏

增强学生的思维能力,促进学生综合运用知识的能力是今后高考改革的方向。作文题要使那些能深入观察现实、思辨能力强的高素质考生在考试中获益。

——教育部考试中心语文命题专家

“二元”,在作文中则是指两个写作因素。

“思辨”,来自《中庸》“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。”“慎思”——学会周全的思考,“明辨”——形成清晰的判断力,合起来指的是将两个写作因素联系起来思考,通过比较,分析其异同,揭示其内在逻辑关系。

二元思辨类作文题,简而言之就是关系型作文题,它能检验考生的思辨能力、思维品质、文化积累和价值取向,因而受到作文命题者的偏爱,是高考作文命题的热点之一。

ax+by+c=0

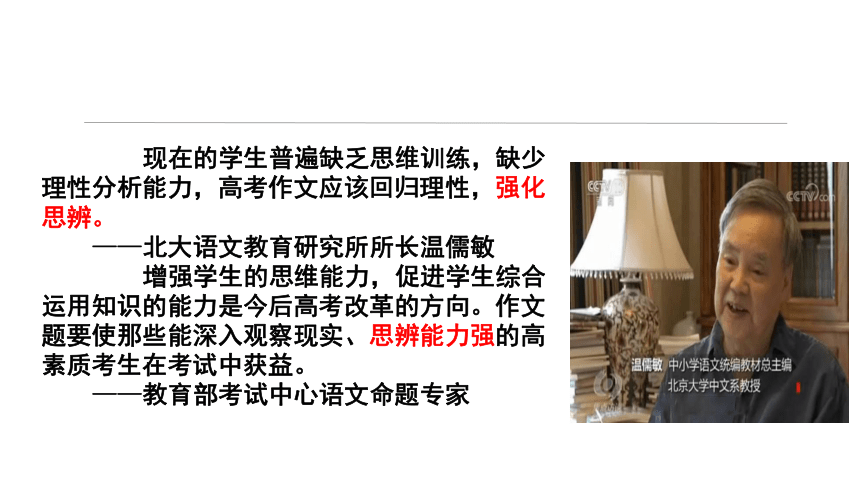

高考试卷 作文主题/论题 共性分析

2020·新高考I卷 疫情中的距离与联系

2020·全国I卷 齐桓公、管仲和鲍叔牙三人的对比分析中选择感触最深的一位来写

2021·新高考I卷 体育之强弱

2021·新高考Ⅱ卷 藏而不露;不偏不倚;缓缓出头

2022·新高考I卷 围棋之本手、妙手、俗手

2022·新高考Ⅱ卷 选择、创造、未来

2023·全国甲卷 科技发展,掌握时间,成为时间的仆人

2023·全国乙卷 吹灭别人的灯,阻挡别人的路; 一花独放不是春,百花齐放春满园

2024·新高考I卷 人工智能带来的答案与问题

考点解读

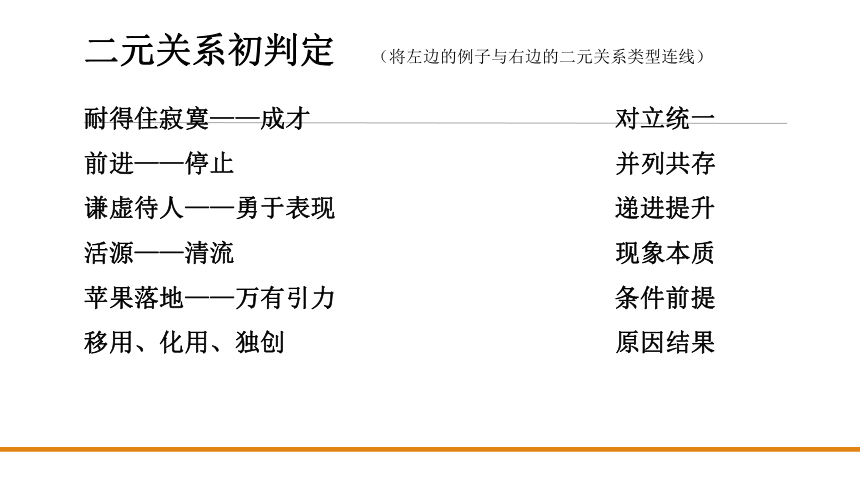

二元关系初判定 (将左边的例子与右边的二元关系类型连线)

耐得住寂寞——成才 对立统一

前进——停止 并列共存

谦虚待人——勇于表现 递进提升

活源——清流 现象本质

苹果落地——万有引力 条件前提

移用、化用、独创 原因结果

高考试卷 作文主题/论题 共性分析

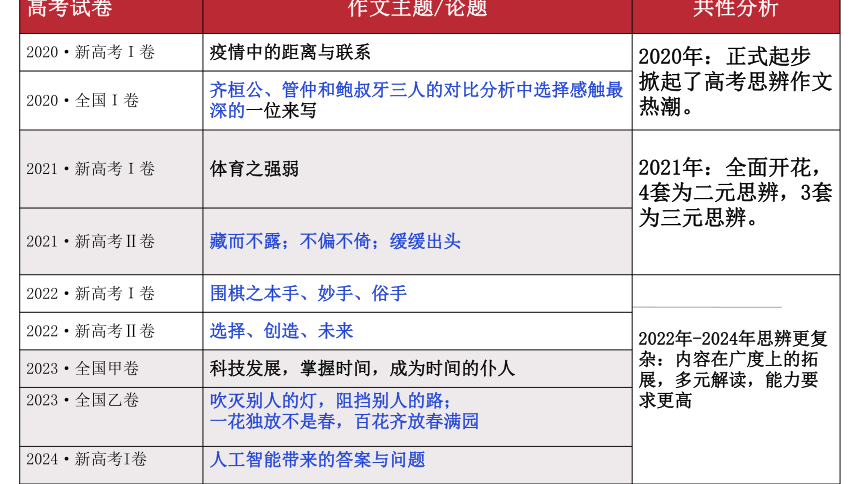

2020·新高考I卷 疫情中的距离与联系 2020年:正式起步

掀起了高考思辨作文热潮。

2020·全国I卷 齐桓公、管仲和鲍叔牙三人的对比分析中选择感触最深的一位来写

2021·新高考I卷 体育之强弱 2021年:全面开花,

4套为二元思辨,3套为三元思辨。

2021·新高考Ⅱ卷 藏而不露;不偏不倚;缓缓出头

2022·新高考I卷 围棋之本手、妙手、俗手 2022年-2024年思辨更复杂:内容在广度上的拓展,多元解读,能力要求更高

2022·新高考Ⅱ卷 选择、创造、未来

2023·全国甲卷 科技发展,掌握时间,成为时间的仆人

2023·全国乙卷 吹灭别人的灯,阻挡别人的路; 一花独放不是春,百花齐放春满园

2024·新高考I卷 人工智能带来的答案与问题

二元关系初判定

举例 关系类型

耐得住寂寞——成才

前进——停止

谦虚待人——勇于表现

活源——清流

苹果落地——万有引力

移用、化用、独创

对立统一关系是出题者最喜欢拿来考验学生思辨能力的类型,尤其出现在二元关系型作文中。

其他关系——

主次关系

整体与局部

量变与质变

前进与曲折

偶然与必然

主观与客观

条件前提

对立统一

并列共存

原因结果

现象本质

递进提升

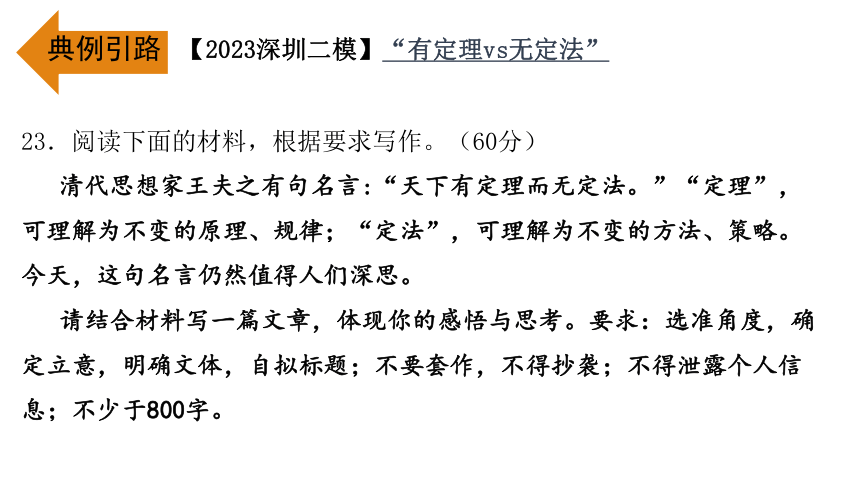

典例引路

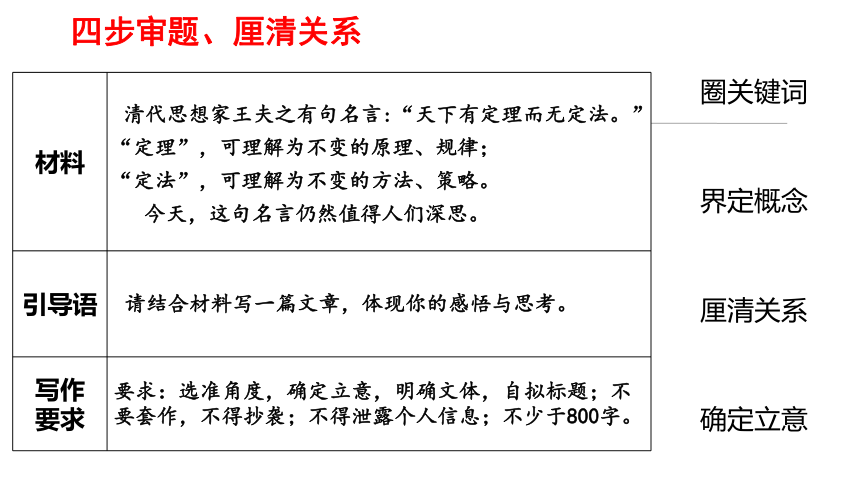

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

清代思想家王夫之有句名言:“天下有定理而无定法。”“定理”,可理解为不变的原理、规律;“定法”,可理解为不变的方法、策略。今天,这句名言仍然值得人们深思。

请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【2023深圳二模】“有定理vs无定法”

材料 清代思想家王夫之有句名言:“天下有定理而无定法。”

“定理”,可理解为不变的原理、规律;

“定法”,可理解为不变的方法、策略。

今天,这句名言仍然值得人们深思。

引导语 请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

写作 要求 要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

圈关键词

界定概念

厘清关系

确定立意

四步审题、厘清关系

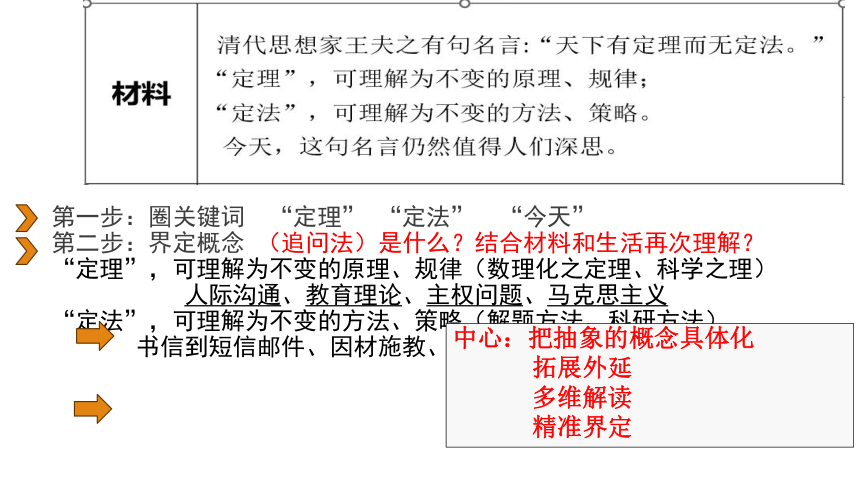

第一步:圈关键词 “定理” “定法” “今天”

第二步:界定概念 (追问法)是什么?结合材料和生活再次理解?

“定理”,可理解为不变的原理、规律(数理化之定理、科学之理)

人际沟通、教育理论、主权问题、马克思主义

“定法”,可理解为不变的方法、策略(解题方法、科研方法)

书信到短信邮件、因材施教、一国两制、马列主义中国化

中心:把抽象的概念具体化

拓展外延

多维解读

精准界定

第一步:圈关键词 “定理” “定法” “今天”

第二步:界定概念 (追问法)是什么?结合材料和生活再次理解?

第三步:厘清关系 “天下有定理而无定法”

对立统一关系? 主次关系? 条件前提关系? 辩证统一关系?

第四步:确定立意 关联“今天”

参考立意

循定理之光,探新法之道

以定理成本,借活法创妙

遵循“定理”,灵活用“法”

明定理在心,持变法而行

要点:字数精简、紧扣关键词,体现思辨关系

1.“论”要切合题意

文章的立意、标题、中心论点和分论点,始终围绕作文题目的“概念” 展开

2.对“概念”和二元关系的阐释要准确严密。

既可以集中阐释二元概念及二者关系,先合后分;也可以先分后合,分解到各分论点中逐一展开,之后阐述关系,但是一定要将概念和二元关系阐释得清晰透彻,同时分清主次轻重,让文章有向深处探求的力量

3、分论点之间形成逻辑链条

“三段论”式论证结构,强化文章结构的逻辑力量

对题意之“核心”内容的充分释能

标题 循定理之光,探新法之道

中心论点 我认为:我辈当循定理之光,探新法之道。

阐释概念及二者关系 定理是先贤思想智慧的结晶,给予我们普适原理的指导。 新法是吾侪青年需积极探索之道,致力于民族复兴之春潮。 法同理相辅相成,在辩证统一中焕发强大的力量。

分论点一 定理为新法提供遵循,使新法在正确方向上突破

分论点二 新法是在探索和追寻定理,使定理得以继承发展

分论点三 于此,我们当把握和遵循规律,同时也要不断创新,与时俱进

大前提

小前提

结论

要求:尝试拟出分论点

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

当下,很多人倡导简约的理念,也有不少人肯定繁复的价值。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

第一步:圈关键词 “倡导”“简约” “肯定”“繁复”

第二步:界定概念 (追问法)是什么?结合材料与生活再次理解?

简约的理念 做减法,简单朴实,心境平和

(绿色低碳、断舍离、节俭朴素; 简约是摒弃形式,追求高效; 留白含蓄)

繁复的价值 做加法,追求更多,欲望更多

(传统手工业,精益求精的工匠精神;繁复是追求细致,全面精细;浓墨重彩)

实战演练

【2023教育部命制四省联考】

要求:独立思考2分钟,小组讨论2分钟,小组代表上台展示立意

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

当下,很多人倡导简约的理念,也有不少人肯定繁复的价值。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

第一步:圈关键词 “倡导”“简约” “肯定”“繁复”

第二步:界定概念

(追问法)是什么?结合材料与生活再次理解?二者关系如何?

第三步:厘清关系 取舍关系?并存关系?转化关系?

第四步:确定立意 关联“当下”

实战演练

【2023教育部命制四省联考】

参考立意

繁复以享隆重,简约丰盈精神

各有其用,生命兼美

繁简相生,意蕴盎然

以“繁简”平衡之道,绘就人生画卷

物质极简成就精神丰盈

参考提纲

标题: 践行简约理念,创造繁复价值

中心论点

其实简约与繁复并不矛盾,二者有机结合往往能结出令人瞩目的文化硕果。

分论点一 秉简约理念,持人文精神,中贯气脉于创造万物。(只有将便利人、解放人、发展人的简约理念推广至所有人造之物,方能使人真正实现如西哲所言的“认识你自己”,同时享有“仰望星空”的余裕。)

分论点二 彰繁复气度,显雍容底蕴,开阔襟怀于交流互鉴。(文明需要在交流中发展,在互鉴中共荣,因而精致的外在、繁复的秩序、富有魅力的表现形式必不可少。“形而下者谓之器”,为简约的理念找寻合适精致的载体,是人类文明的应有之义。)

分论点三 如鸟双翼,如车二辙,执两用中,协调发展。

课堂小结

界定概念——确定写作对象

厘清关系——分清主次轻重

搭建结构——整体宏观把握

【2021全国高考甲卷】

阅读下面的材料,根据要求写作。

中国共产党走过百年历程。在党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,已经深深融入我们的血脉和灵魂。我们过的节日如“五四”“七一”“八一”“十一”,我们唱的歌曲如《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》,我们读的作品如《为人民服务》《沁园春·雪》《荷花淀》《红岩》,我们景仰的革命烈士如李大钊、夏明翰、方志敏、杨靖宇,我们学习的榜样如雷锋、焦裕禄、钱学森、黄大年,等等,都给予我们精神的滋养和激励。我们心中有阳光,我们脚下有力量。我们的未来将融汇于中华民族伟大复兴的新征程,我们处在一个大有可为的时代……

请结合材料,以“可为与有为”为主题,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

真题提升

【2021全国高考甲卷】

真题提升

阅读下面的材料,根据要求写作。

中国共产党走过百年历程。

在党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,已经深深融入我们的血脉和灵魂。

我们过的节日如“五四”“七一”“八一”“十一”,我们唱的歌曲如《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》,我们读的作品如《为人民服务》《沁园春·雪》《荷花淀》《红岩》,我们景仰的革命烈士如李大钊、夏明翰、方志敏、杨靖宇,我们学习的榜样如雷锋、焦裕禄、钱学森、黄大年,等等,都给予我们精神的滋养和激励。

我们心中有阳光,我们脚下有力量。我们的未来将融汇于中华民族伟大复兴的新征程,我们处在一个大有可为 的时代……

请结合材料,以“可为与有为”为主题,写一篇文章。

(背景,紧扣建党100周年的时代主题)

(总述建党百年的意义)

(举例陈述,点明意义)

(写作要求的关键词)

【2021全国高考甲卷】

阅读下面的材料,根据要求写作。

中国共产党走过百年历程。在党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,已经深深融入我们的血脉和灵魂。我们过的节日如“五四”“七一”“八一”“十一”,我们唱的歌曲如《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》,我们读的作品如《为人民服务》《沁园春·雪》《荷花淀》《红岩》,我们景仰的革命烈士如李大钊、夏明翰、方志敏、杨靖宇,我们学习的榜样如雷锋、焦裕禄、钱学森、黄大年,等等,都给予我们精神的滋养和激励。我们心中有阳光,我们脚下有力量。我们的未来将融汇于中华民族伟大复兴的新征程,我们处在一个大有可为的时代……

请结合材料,以“可为与有为”为主题,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

真题提升

第一步:圈关键词 “可为”“有为”

第二步:界定概念 (追问法)是什么?结合材料再次理解?二者关系如何?

可为——可以有为的时代(理想,目标,是欲为、将为、能为,强调客观条件)

有为——应该有为的我们(要有一番作为,是行动,努力,强调主观意识)

第三步:厘清关系 主客关系

第四步:确定立意 关联“当下”

参考立意:

行可为之事,成有为青年

赓续可为精神,争做有为青年

时代可为,青年有为

于正可为时代 做大有为青年

敢为可为之事,争当有为青年

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我们的问题是否会越来越少?

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

第一步:圈关键词

第二步:界定概念 (追问法)是什么?结合材料与生活再次理解?

第三步:厘清关系 取舍关系?并存关系?转化关系?

第四步:确定立意 关联“当下”

实战演练

【2024新课标I卷】

【2022年上海卷】

阅读下面的材料,根据要求写作。

小时候人们喜欢发问,长大后往往看重结论。对此,有人感到担忧,有人觉得正常,你有怎样的思考?请写一篇文章,谈谈你的认识。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

真题再战

第一步:圈关键词 “喜欢发问”“看重结论” “感到担忧”“觉得正常”

第二步:界定概念 (追问法)是什么?结合材料与生活再次理解?

喜欢发问——源于年少时期对世界的好奇心,是主体性的突出表现,呈现动态的、不确定的追求,是不断探索与挑战

看重结论——成长路上日趋成熟和务实的标志,是一种被动接受的倾向,呈现静态的、确定的取向,是经历了探索之后懂得如何利用规律、创造成果

【2022年上海卷】

阅读下面的材料,根据要求写作。

小时代人们喜欢发问,长大后往往看重结论。对此,有人感到担忧,有人觉得正常,你有怎样的思考?请写一篇文章,谈谈你的认识。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

真题再战

第一步:圈关键词 “喜欢发问”“看重结论”“感到担忧”“觉得正常”

第二步:界定概念 (追问法)是什么?结合材料与生活再次理解?

第三步:厘清关系 取舍关系?现象本质关系?并存关系?

第四步:确定立意 关联“当下”

参考立意

于探索中获新知,于总结中得规律

向着结论发问

保有一颗探索的童心

【2023江西南昌9月联考】

在小说《哦,香雪》一文中,火车开进了台儿沟,给“香雪们”带来了很多新鲜事儿,让她们感受到了生命的美好。但火车同时也带来了喧嚣,打破了乡村的宁静……

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不泄露个人信息;不少于800字。

第一步:圈关键词 “新鲜事儿” “美好”// “喧嚣”“宁静”

第二步:界定概念 前者指新事物、新变化带来发展、进步的机遇

后者指人们面对新事物的惶惑、忧惧心理

第三步:厘清关系 对立关系 // 主次关系

第四步:确定立意

教考衔接

参考立意:

迎纯美之新,拂嚣敝之尘

于变中拓视野,于变中守本心

开放包容迎变化,敢于求变守本心

与时代相向,与世界相拥

青春之花在现代文明中绽放

人生下来不是为了拖着锁链,而是为了展开双翼。

——雨果

厘清关系 审题立意

——写作指导

2025届高考复习专题

千古文章,意为高。

意犹帅也,无帅之兵,谓之乌合。

素养目标

1.了解常见的二元关系;

2.通过分析材料,引导学生找准关键词,界定概念,厘清二元关系,拟出最佳立意。

现在的学生普遍缺乏思维训练,缺少理性分析能力,高考作文应该回归理性,强化思辨。

——北大语文教育研究所所长温儒敏

增强学生的思维能力,促进学生综合运用知识的能力是今后高考改革的方向。作文题要使那些能深入观察现实、思辨能力强的高素质考生在考试中获益。

——教育部考试中心语文命题专家

“二元”,在作文中则是指两个写作因素。

“思辨”,来自《中庸》“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。”“慎思”——学会周全的思考,“明辨”——形成清晰的判断力,合起来指的是将两个写作因素联系起来思考,通过比较,分析其异同,揭示其内在逻辑关系。

二元思辨类作文题,简而言之就是关系型作文题,它能检验考生的思辨能力、思维品质、文化积累和价值取向,因而受到作文命题者的偏爱,是高考作文命题的热点之一。

ax+by+c=0

高考试卷 作文主题/论题 共性分析

2020·新高考I卷 疫情中的距离与联系

2020·全国I卷 齐桓公、管仲和鲍叔牙三人的对比分析中选择感触最深的一位来写

2021·新高考I卷 体育之强弱

2021·新高考Ⅱ卷 藏而不露;不偏不倚;缓缓出头

2022·新高考I卷 围棋之本手、妙手、俗手

2022·新高考Ⅱ卷 选择、创造、未来

2023·全国甲卷 科技发展,掌握时间,成为时间的仆人

2023·全国乙卷 吹灭别人的灯,阻挡别人的路; 一花独放不是春,百花齐放春满园

2024·新高考I卷 人工智能带来的答案与问题

考点解读

二元关系初判定 (将左边的例子与右边的二元关系类型连线)

耐得住寂寞——成才 对立统一

前进——停止 并列共存

谦虚待人——勇于表现 递进提升

活源——清流 现象本质

苹果落地——万有引力 条件前提

移用、化用、独创 原因结果

高考试卷 作文主题/论题 共性分析

2020·新高考I卷 疫情中的距离与联系 2020年:正式起步

掀起了高考思辨作文热潮。

2020·全国I卷 齐桓公、管仲和鲍叔牙三人的对比分析中选择感触最深的一位来写

2021·新高考I卷 体育之强弱 2021年:全面开花,

4套为二元思辨,3套为三元思辨。

2021·新高考Ⅱ卷 藏而不露;不偏不倚;缓缓出头

2022·新高考I卷 围棋之本手、妙手、俗手 2022年-2024年思辨更复杂:内容在广度上的拓展,多元解读,能力要求更高

2022·新高考Ⅱ卷 选择、创造、未来

2023·全国甲卷 科技发展,掌握时间,成为时间的仆人

2023·全国乙卷 吹灭别人的灯,阻挡别人的路; 一花独放不是春,百花齐放春满园

2024·新高考I卷 人工智能带来的答案与问题

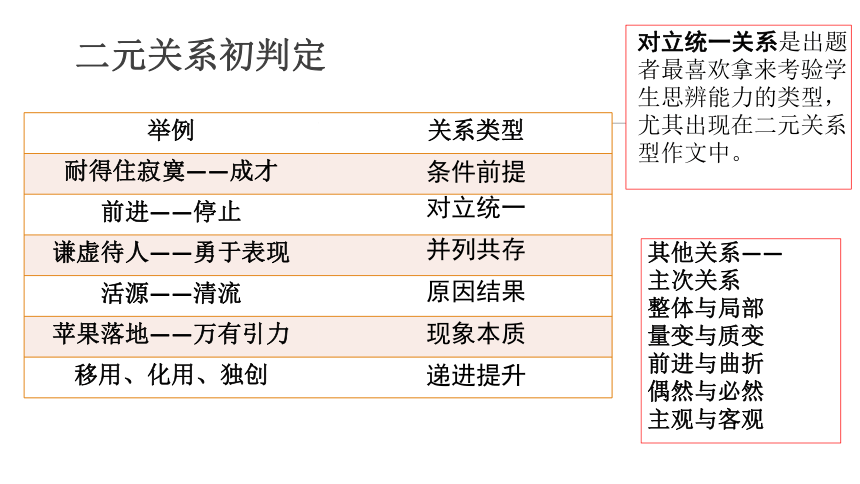

二元关系初判定

举例 关系类型

耐得住寂寞——成才

前进——停止

谦虚待人——勇于表现

活源——清流

苹果落地——万有引力

移用、化用、独创

对立统一关系是出题者最喜欢拿来考验学生思辨能力的类型,尤其出现在二元关系型作文中。

其他关系——

主次关系

整体与局部

量变与质变

前进与曲折

偶然与必然

主观与客观

条件前提

对立统一

并列共存

原因结果

现象本质

递进提升

典例引路

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

清代思想家王夫之有句名言:“天下有定理而无定法。”“定理”,可理解为不变的原理、规律;“定法”,可理解为不变的方法、策略。今天,这句名言仍然值得人们深思。

请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【2023深圳二模】“有定理vs无定法”

材料 清代思想家王夫之有句名言:“天下有定理而无定法。”

“定理”,可理解为不变的原理、规律;

“定法”,可理解为不变的方法、策略。

今天,这句名言仍然值得人们深思。

引导语 请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

写作 要求 要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

圈关键词

界定概念

厘清关系

确定立意

四步审题、厘清关系

第一步:圈关键词 “定理” “定法” “今天”

第二步:界定概念 (追问法)是什么?结合材料和生活再次理解?

“定理”,可理解为不变的原理、规律(数理化之定理、科学之理)

人际沟通、教育理论、主权问题、马克思主义

“定法”,可理解为不变的方法、策略(解题方法、科研方法)

书信到短信邮件、因材施教、一国两制、马列主义中国化

中心:把抽象的概念具体化

拓展外延

多维解读

精准界定

第一步:圈关键词 “定理” “定法” “今天”

第二步:界定概念 (追问法)是什么?结合材料和生活再次理解?

第三步:厘清关系 “天下有定理而无定法”

对立统一关系? 主次关系? 条件前提关系? 辩证统一关系?

第四步:确定立意 关联“今天”

参考立意

循定理之光,探新法之道

以定理成本,借活法创妙

遵循“定理”,灵活用“法”

明定理在心,持变法而行

要点:字数精简、紧扣关键词,体现思辨关系

1.“论”要切合题意

文章的立意、标题、中心论点和分论点,始终围绕作文题目的“概念” 展开

2.对“概念”和二元关系的阐释要准确严密。

既可以集中阐释二元概念及二者关系,先合后分;也可以先分后合,分解到各分论点中逐一展开,之后阐述关系,但是一定要将概念和二元关系阐释得清晰透彻,同时分清主次轻重,让文章有向深处探求的力量

3、分论点之间形成逻辑链条

“三段论”式论证结构,强化文章结构的逻辑力量

对题意之“核心”内容的充分释能

标题 循定理之光,探新法之道

中心论点 我认为:我辈当循定理之光,探新法之道。

阐释概念及二者关系 定理是先贤思想智慧的结晶,给予我们普适原理的指导。 新法是吾侪青年需积极探索之道,致力于民族复兴之春潮。 法同理相辅相成,在辩证统一中焕发强大的力量。

分论点一 定理为新法提供遵循,使新法在正确方向上突破

分论点二 新法是在探索和追寻定理,使定理得以继承发展

分论点三 于此,我们当把握和遵循规律,同时也要不断创新,与时俱进

大前提

小前提

结论

要求:尝试拟出分论点

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

当下,很多人倡导简约的理念,也有不少人肯定繁复的价值。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

第一步:圈关键词 “倡导”“简约” “肯定”“繁复”

第二步:界定概念 (追问法)是什么?结合材料与生活再次理解?

简约的理念 做减法,简单朴实,心境平和

(绿色低碳、断舍离、节俭朴素; 简约是摒弃形式,追求高效; 留白含蓄)

繁复的价值 做加法,追求更多,欲望更多

(传统手工业,精益求精的工匠精神;繁复是追求细致,全面精细;浓墨重彩)

实战演练

【2023教育部命制四省联考】

要求:独立思考2分钟,小组讨论2分钟,小组代表上台展示立意

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

当下,很多人倡导简约的理念,也有不少人肯定繁复的价值。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

第一步:圈关键词 “倡导”“简约” “肯定”“繁复”

第二步:界定概念

(追问法)是什么?结合材料与生活再次理解?二者关系如何?

第三步:厘清关系 取舍关系?并存关系?转化关系?

第四步:确定立意 关联“当下”

实战演练

【2023教育部命制四省联考】

参考立意

繁复以享隆重,简约丰盈精神

各有其用,生命兼美

繁简相生,意蕴盎然

以“繁简”平衡之道,绘就人生画卷

物质极简成就精神丰盈

参考提纲

标题: 践行简约理念,创造繁复价值

中心论点

其实简约与繁复并不矛盾,二者有机结合往往能结出令人瞩目的文化硕果。

分论点一 秉简约理念,持人文精神,中贯气脉于创造万物。(只有将便利人、解放人、发展人的简约理念推广至所有人造之物,方能使人真正实现如西哲所言的“认识你自己”,同时享有“仰望星空”的余裕。)

分论点二 彰繁复气度,显雍容底蕴,开阔襟怀于交流互鉴。(文明需要在交流中发展,在互鉴中共荣,因而精致的外在、繁复的秩序、富有魅力的表现形式必不可少。“形而下者谓之器”,为简约的理念找寻合适精致的载体,是人类文明的应有之义。)

分论点三 如鸟双翼,如车二辙,执两用中,协调发展。

课堂小结

界定概念——确定写作对象

厘清关系——分清主次轻重

搭建结构——整体宏观把握

【2021全国高考甲卷】

阅读下面的材料,根据要求写作。

中国共产党走过百年历程。在党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,已经深深融入我们的血脉和灵魂。我们过的节日如“五四”“七一”“八一”“十一”,我们唱的歌曲如《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》,我们读的作品如《为人民服务》《沁园春·雪》《荷花淀》《红岩》,我们景仰的革命烈士如李大钊、夏明翰、方志敏、杨靖宇,我们学习的榜样如雷锋、焦裕禄、钱学森、黄大年,等等,都给予我们精神的滋养和激励。我们心中有阳光,我们脚下有力量。我们的未来将融汇于中华民族伟大复兴的新征程,我们处在一个大有可为的时代……

请结合材料,以“可为与有为”为主题,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

真题提升

【2021全国高考甲卷】

真题提升

阅读下面的材料,根据要求写作。

中国共产党走过百年历程。

在党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,已经深深融入我们的血脉和灵魂。

我们过的节日如“五四”“七一”“八一”“十一”,我们唱的歌曲如《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》,我们读的作品如《为人民服务》《沁园春·雪》《荷花淀》《红岩》,我们景仰的革命烈士如李大钊、夏明翰、方志敏、杨靖宇,我们学习的榜样如雷锋、焦裕禄、钱学森、黄大年,等等,都给予我们精神的滋养和激励。

我们心中有阳光,我们脚下有力量。我们的未来将融汇于中华民族伟大复兴的新征程,我们处在一个大有可为 的时代……

请结合材料,以“可为与有为”为主题,写一篇文章。

(背景,紧扣建党100周年的时代主题)

(总述建党百年的意义)

(举例陈述,点明意义)

(写作要求的关键词)

【2021全国高考甲卷】

阅读下面的材料,根据要求写作。

中国共产党走过百年历程。在党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,已经深深融入我们的血脉和灵魂。我们过的节日如“五四”“七一”“八一”“十一”,我们唱的歌曲如《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》,我们读的作品如《为人民服务》《沁园春·雪》《荷花淀》《红岩》,我们景仰的革命烈士如李大钊、夏明翰、方志敏、杨靖宇,我们学习的榜样如雷锋、焦裕禄、钱学森、黄大年,等等,都给予我们精神的滋养和激励。我们心中有阳光,我们脚下有力量。我们的未来将融汇于中华民族伟大复兴的新征程,我们处在一个大有可为的时代……

请结合材料,以“可为与有为”为主题,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

真题提升

第一步:圈关键词 “可为”“有为”

第二步:界定概念 (追问法)是什么?结合材料再次理解?二者关系如何?

可为——可以有为的时代(理想,目标,是欲为、将为、能为,强调客观条件)

有为——应该有为的我们(要有一番作为,是行动,努力,强调主观意识)

第三步:厘清关系 主客关系

第四步:确定立意 关联“当下”

参考立意:

行可为之事,成有为青年

赓续可为精神,争做有为青年

时代可为,青年有为

于正可为时代 做大有为青年

敢为可为之事,争当有为青年

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我们的问题是否会越来越少?

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

第一步:圈关键词

第二步:界定概念 (追问法)是什么?结合材料与生活再次理解?

第三步:厘清关系 取舍关系?并存关系?转化关系?

第四步:确定立意 关联“当下”

实战演练

【2024新课标I卷】

【2022年上海卷】

阅读下面的材料,根据要求写作。

小时候人们喜欢发问,长大后往往看重结论。对此,有人感到担忧,有人觉得正常,你有怎样的思考?请写一篇文章,谈谈你的认识。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

真题再战

第一步:圈关键词 “喜欢发问”“看重结论” “感到担忧”“觉得正常”

第二步:界定概念 (追问法)是什么?结合材料与生活再次理解?

喜欢发问——源于年少时期对世界的好奇心,是主体性的突出表现,呈现动态的、不确定的追求,是不断探索与挑战

看重结论——成长路上日趋成熟和务实的标志,是一种被动接受的倾向,呈现静态的、确定的取向,是经历了探索之后懂得如何利用规律、创造成果

【2022年上海卷】

阅读下面的材料,根据要求写作。

小时代人们喜欢发问,长大后往往看重结论。对此,有人感到担忧,有人觉得正常,你有怎样的思考?请写一篇文章,谈谈你的认识。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

真题再战

第一步:圈关键词 “喜欢发问”“看重结论”“感到担忧”“觉得正常”

第二步:界定概念 (追问法)是什么?结合材料与生活再次理解?

第三步:厘清关系 取舍关系?现象本质关系?并存关系?

第四步:确定立意 关联“当下”

参考立意

于探索中获新知,于总结中得规律

向着结论发问

保有一颗探索的童心

【2023江西南昌9月联考】

在小说《哦,香雪》一文中,火车开进了台儿沟,给“香雪们”带来了很多新鲜事儿,让她们感受到了生命的美好。但火车同时也带来了喧嚣,打破了乡村的宁静……

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不泄露个人信息;不少于800字。

第一步:圈关键词 “新鲜事儿” “美好”// “喧嚣”“宁静”

第二步:界定概念 前者指新事物、新变化带来发展、进步的机遇

后者指人们面对新事物的惶惑、忧惧心理

第三步:厘清关系 对立关系 // 主次关系

第四步:确定立意

教考衔接

参考立意:

迎纯美之新,拂嚣敝之尘

于变中拓视野,于变中守本心

开放包容迎变化,敢于求变守本心

与时代相向,与世界相拥

青春之花在现代文明中绽放

人生下来不是为了拖着锁链,而是为了展开双翼。

——雨果