八年级语文下册6.阿西莫夫短文两篇《恐龙无处不有》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级语文下册6.阿西莫夫短文两篇《恐龙无处不有》课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 19:31:49 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

恐龙无处不有

阿西莫夫短文两篇

科学小品文

学习目标

知识目标:

情感目标:

1.了解文章内容。

2.了解说明文的知识考点。

3.体会作者从不同角度思考问题的精神。

恐龙在地球上生活了1.6亿年之久,可是6500万年前,它们却突然在世界各地销声匿迹了。恐龙的灭绝是地球生命史上的一大悬案,自20世纪70年代以来,各种有关恐龙灭绝的理论、假说纷纷出现,展开了一场规模空前的大争论。本课两篇短文就是依据一些科学发现进行科学推理的科学小品文。

创作背景

文体知识

_________、_________、_________、_________、_______、_________。

说明文考点概要:

说明要素

说明语言

说明时间

说明方法

综合考察

说明顺序

说明对象

说明结构

科学小品文也称知识小品文或文艺性说明文。它用小品文的笔调,即借助某些文学写作手法,将科学内容生动、形象地表达出来。

科学小品文一般短小精悍、通俗易懂、语言丰富多彩,形式生动活泼。读这类文章能活跃思维、丰富知识、开阔视野,很受广大读者的喜爱。

文体常识

阿西莫夫,出生在苏联斯摩棱斯克附

近的彼得罗维奇小镇。他自小喜欢读科幻

小说,15岁时写就过一篇科幻小说,同年

考入哥伦比亚大学。18岁那年,即1938年,发表了第一篇科幻小说《偷乘飞船的人》。他发表的科幻小说和科普作品至今已有300多部,是公认的当今美国科幻小说家的泰斗。

走近作者

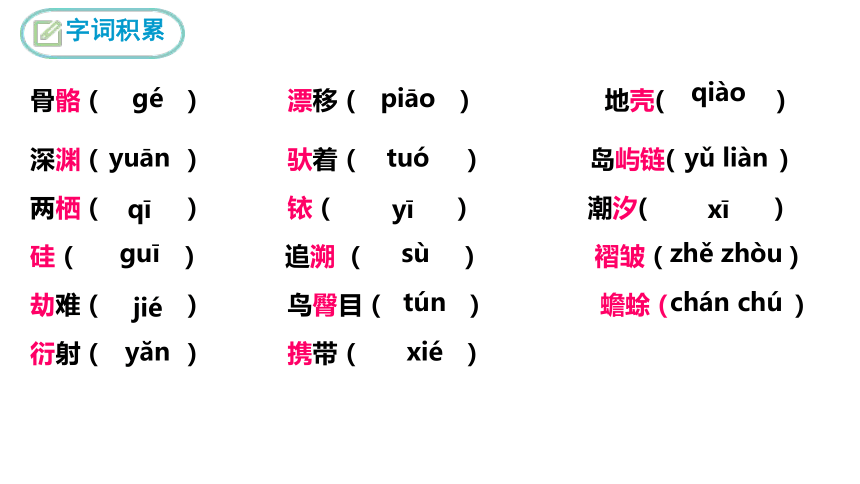

骨骼( ) 漂移 ( ) 地壳( )

深渊( ) 驮着( ) 岛屿链( )

两栖( ) 铱( ) 潮汐( )

硅( ) 追溯 ( ) 褶皱( )

劫难( ) 鸟臀目( ) 蟾蜍( )

衍射( ) 携带( )

gé

piāo

qiào

yuān

tuó

yǔ liàn

qī

yī

xī

guī

sù

zhě zhòu

jié

tún

chán chú

y n

xié

字词积累

一、再读课文,理解文章内容

1.为什么说恐龙无处不有?

2.作者由恐龙化石的发现联想到什么问题?

3.在南极发现恐龙化石说明了什么问题?

4.什么是“板块构造”理论?

5.什么是“泛大陆”?复述“泛大陆”分离成七大洲的过程。

1986年1月,阿根廷南极研究所的专家在南极发现一些化石骨骼,而这些骨骼属于鸟臀目恐龙。

在地球的其他大陆上也都发现有恐龙化石。这些古老的爬行动物在南极的出现,说

明恐龙确实遍布于世界各地。

1. 为什么说恐龙无处不有?

2.作者由恐龙化石的发现联想到什么问题?

第一、恐龙如何能在南极地区生存呢?

第二、恐龙是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?

恐龙这样的两栖动物不适应南极气候

3.在南极发现恐龙化石说明了么问题?

说明是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移。

物体在液体表面漂浮移动

离开原来的所在地而另换地点

4. 什么是“板块构造”理论?

几十年前,人们发现地壳是由一些紧密拼合在一起,但又在缓慢移动的大板块构成的。一些板块被拉开,而另一些则挤压在一起,一个板块也许会缓慢地向另一个板块下面俯冲。

5.什么是“泛大陆”?复述“泛大陆”分离成七大洲的过程。

2.25亿年前

大陆是......

那时的恐龙......

大约在2亿年前

大陆是......

5000万年前

大陆......

欧洲.亚洲

非洲

南极洲.澳大利亚

南美洲

北美洲

印度

现在大陆成了......

思考:

已知:南极附近发现恐龙化石。

求证:地壳在缓慢又不可抗拒的运动。

二、理解基础上,深入课文,理解本文的说明顺序

∴地壳在缓慢又不可抗拒的运动。

现象

已知:南极附近的岛上发现恐龙化石。

又∵其他大陆已发现了恐龙化石。

联系

∴恐龙曾经遍布世界各地。

判断

∵恐龙的生活习性和南极的气候。

联系

∴恐龙如何越过大洋到另一个大陆上去?

疑问

∴大陆在漂移?

猜想

又∵一些板块边缘可以拼合

依据

结论

由

现

象

到

本

质

的

逻

辑

顺

序

说明文是以(说明)为主要表达方式介绍客观事物解说事理,目的在于给人以(知识)的一种问题。

说明文

事物说明文

事理说明文

旨在介绍某一事物的特征

旨在讲明事因、物因

三、 课文的标题是《恐龙无处不有》,那么他的说明对象是否就是恐龙?

不是。作者谈恐龙的灭绝,谈到恐龙化石无处不在,是为了证明另一项科学理论——“板块构造”理论的正确。

1.本文依据___________________的事实,证明了_________假说。

在南极发现恐龙化石

大陆漂移

2.课文说明的对象涉及两个学科,即:______________ ______________

生物学(恐龙)

地质学(板块理论)

四 、 小 结

3.从中我们明白一个什么道理:

不同学科领域之间是紧密相连的。在一个科学领域里的发现肯定会对其他领域产生影响。

五、迁移拓展

1.由科学家研究问题的方式,我们能得到哪些启示?

启示一:看问题从多个角度去研究,培养自己的创新能力。

启示二:敢于大胆想象和猜测

启示三:看问题不能简单化和孤立化

说明顺序的归纳方法:

1.时间顺序:按事物发展的时间先后顺序写。

2.空间顺序:按照事物的空间位置关系依次说明。

3.逻辑顺序:按事物的内部联系来说明。

古--今;春--冬;早—晚;开始—结束……

近--远、前--后、左--右、南--北、低--高…… (表方位、立足点、行踪变化等词语)

①现象--本质;②原因--结果;③整体--部分;

④概括--具体;⑤主要--次要;⑥一般--特殊……

抓住显著的语言标志:

文体常识

从古到今时间顺序

说明顺序:演练巩固

例:《从甲骨文到缩微图书》

早在 ,我国就有了文字……正式的书籍,是在 春秋战国时代出现的……到了 ,随着造纸工业的发展和印刷技术的提高,印书花样翻新,如油印、石印、铅印、胶板彩印、影印,以及静电复印等,于是出现了形形色色的书。

3000多年前

两千多年前

近代

为什么我国的石拱桥会有这样光辉的成呢? , 在于我国劳动人民的勤劳和智慧。他们制作石料的工艺极其精巧,能把石料切成整块大石碑,又能把石块雕刻成各种形象。在建筑技术上有很多创造,在起重吊装方面更有意想不到的办法。如福建漳州的江东桥,修建于八百年前,有的石梁一块就有二百来吨重,究竟是怎样安装上去的,至今还不完全知道。 ,我国石拱桥的设计有优良传统,建成的桥,用料省,结构巧,强度高。 ,我国富有建筑用的各种石料,便于就地取材,这也为修造石桥提供了有利条件。

从主要到次要的逻辑顺序

首先

其次

再次

说明顺序:演练巩固

大殿 是一个约两米高的朱漆方台, 安放着金漆雕龙宝座, 是雕龙屏。方台 有六根高大的蟠龙金柱,每根大柱上盘绕着矫健的金龙。仰望殿顶, 藻井有一条巨大的雕金蟠龙。从龙口里垂下一颗银白色大圆珠, 环绕着六颗小珠,龙头、宝珠正对着 的宝座。梁坊间彩画绚丽,有双龙戏珠、单龙翔舞,有行龙、升龙、降龙,多态多姿,龙身 还衬托着流云火焰。

空间顺序

正中

上面

背后

两旁

中央

周围

下面

周围

说明对象的判断:

事物说明文:说明对象一般为所说明的事物。

判定:在题目或文章开头部分抓中心句。

事理说明文:说明对象一般为文章所阐释的事理。

判定:先看题目后观全文,提炼或概括全文内容或中心内容。

解题关键:从“整体”着眼,准确地抓住文段的中心句、关键句,再筛选出相关的信息,用规范的语言简洁作答。

练一练:找出说明的对象及其特征。

1.南极大陆是个神奇的冰雪世界,有一些自然现象令人困惑不解。最为神奇的是,在这终年飘雪的冰川雪原中,竟然有许多地方都是无雪地区。

这段文字的说明对象是( ),它的特点是( )。

南极大陆

神奇

2.森林涵养水源,保持水土,防止水旱灾害的作用非常大。据专家测算,一片10万亩面积的森林,相当于一个200万立方米的水库,这正如农谚所说的:“山上多栽树,等于修水库。雨多它能吞,雨少它能吐。”森林因这种特殊的“吞吐”功能而被科学家称之为“吞水吐雨器”。

这段文字的说明对象是( ),

它的特点是( )。

森林

有吞吐功能

3.“山脚盛夏山岭春,山麓艳秋山顶冰,赤橙黄绿看不尽,春夏秋冬最难分。”这是描绘地处我国西部高原与东部低山丘陵过渡区域和亚热带与温带过渡地带的神农架的一首古诗,写出了神农架生物资源丰富的特色。

这段文字的说明对象是( ),它的特点是( )。

神农架

生物资源丰富

1.找出文中运用的说明方法

2.品析说明语言

作业布置

谢

谢

聆

听

!

恐龙无处不有

阿西莫夫短文两篇

科学小品文

学习目标

知识目标:

情感目标:

1.了解文章内容。

2.了解说明文的知识考点。

3.体会作者从不同角度思考问题的精神。

恐龙在地球上生活了1.6亿年之久,可是6500万年前,它们却突然在世界各地销声匿迹了。恐龙的灭绝是地球生命史上的一大悬案,自20世纪70年代以来,各种有关恐龙灭绝的理论、假说纷纷出现,展开了一场规模空前的大争论。本课两篇短文就是依据一些科学发现进行科学推理的科学小品文。

创作背景

文体知识

_________、_________、_________、_________、_______、_________。

说明文考点概要:

说明要素

说明语言

说明时间

说明方法

综合考察

说明顺序

说明对象

说明结构

科学小品文也称知识小品文或文艺性说明文。它用小品文的笔调,即借助某些文学写作手法,将科学内容生动、形象地表达出来。

科学小品文一般短小精悍、通俗易懂、语言丰富多彩,形式生动活泼。读这类文章能活跃思维、丰富知识、开阔视野,很受广大读者的喜爱。

文体常识

阿西莫夫,出生在苏联斯摩棱斯克附

近的彼得罗维奇小镇。他自小喜欢读科幻

小说,15岁时写就过一篇科幻小说,同年

考入哥伦比亚大学。18岁那年,即1938年,发表了第一篇科幻小说《偷乘飞船的人》。他发表的科幻小说和科普作品至今已有300多部,是公认的当今美国科幻小说家的泰斗。

走近作者

骨骼( ) 漂移 ( ) 地壳( )

深渊( ) 驮着( ) 岛屿链( )

两栖( ) 铱( ) 潮汐( )

硅( ) 追溯 ( ) 褶皱( )

劫难( ) 鸟臀目( ) 蟾蜍( )

衍射( ) 携带( )

gé

piāo

qiào

yuān

tuó

yǔ liàn

qī

yī

xī

guī

sù

zhě zhòu

jié

tún

chán chú

y n

xié

字词积累

一、再读课文,理解文章内容

1.为什么说恐龙无处不有?

2.作者由恐龙化石的发现联想到什么问题?

3.在南极发现恐龙化石说明了什么问题?

4.什么是“板块构造”理论?

5.什么是“泛大陆”?复述“泛大陆”分离成七大洲的过程。

1986年1月,阿根廷南极研究所的专家在南极发现一些化石骨骼,而这些骨骼属于鸟臀目恐龙。

在地球的其他大陆上也都发现有恐龙化石。这些古老的爬行动物在南极的出现,说

明恐龙确实遍布于世界各地。

1. 为什么说恐龙无处不有?

2.作者由恐龙化石的发现联想到什么问题?

第一、恐龙如何能在南极地区生存呢?

第二、恐龙是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?

恐龙这样的两栖动物不适应南极气候

3.在南极发现恐龙化石说明了么问题?

说明是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移。

物体在液体表面漂浮移动

离开原来的所在地而另换地点

4. 什么是“板块构造”理论?

几十年前,人们发现地壳是由一些紧密拼合在一起,但又在缓慢移动的大板块构成的。一些板块被拉开,而另一些则挤压在一起,一个板块也许会缓慢地向另一个板块下面俯冲。

5.什么是“泛大陆”?复述“泛大陆”分离成七大洲的过程。

2.25亿年前

大陆是......

那时的恐龙......

大约在2亿年前

大陆是......

5000万年前

大陆......

欧洲.亚洲

非洲

南极洲.澳大利亚

南美洲

北美洲

印度

现在大陆成了......

思考:

已知:南极附近发现恐龙化石。

求证:地壳在缓慢又不可抗拒的运动。

二、理解基础上,深入课文,理解本文的说明顺序

∴地壳在缓慢又不可抗拒的运动。

现象

已知:南极附近的岛上发现恐龙化石。

又∵其他大陆已发现了恐龙化石。

联系

∴恐龙曾经遍布世界各地。

判断

∵恐龙的生活习性和南极的气候。

联系

∴恐龙如何越过大洋到另一个大陆上去?

疑问

∴大陆在漂移?

猜想

又∵一些板块边缘可以拼合

依据

结论

由

现

象

到

本

质

的

逻

辑

顺

序

说明文是以(说明)为主要表达方式介绍客观事物解说事理,目的在于给人以(知识)的一种问题。

说明文

事物说明文

事理说明文

旨在介绍某一事物的特征

旨在讲明事因、物因

三、 课文的标题是《恐龙无处不有》,那么他的说明对象是否就是恐龙?

不是。作者谈恐龙的灭绝,谈到恐龙化石无处不在,是为了证明另一项科学理论——“板块构造”理论的正确。

1.本文依据___________________的事实,证明了_________假说。

在南极发现恐龙化石

大陆漂移

2.课文说明的对象涉及两个学科,即:______________ ______________

生物学(恐龙)

地质学(板块理论)

四 、 小 结

3.从中我们明白一个什么道理:

不同学科领域之间是紧密相连的。在一个科学领域里的发现肯定会对其他领域产生影响。

五、迁移拓展

1.由科学家研究问题的方式,我们能得到哪些启示?

启示一:看问题从多个角度去研究,培养自己的创新能力。

启示二:敢于大胆想象和猜测

启示三:看问题不能简单化和孤立化

说明顺序的归纳方法:

1.时间顺序:按事物发展的时间先后顺序写。

2.空间顺序:按照事物的空间位置关系依次说明。

3.逻辑顺序:按事物的内部联系来说明。

古--今;春--冬;早—晚;开始—结束……

近--远、前--后、左--右、南--北、低--高…… (表方位、立足点、行踪变化等词语)

①现象--本质;②原因--结果;③整体--部分;

④概括--具体;⑤主要--次要;⑥一般--特殊……

抓住显著的语言标志:

文体常识

从古到今时间顺序

说明顺序:演练巩固

例:《从甲骨文到缩微图书》

早在 ,我国就有了文字……正式的书籍,是在 春秋战国时代出现的……到了 ,随着造纸工业的发展和印刷技术的提高,印书花样翻新,如油印、石印、铅印、胶板彩印、影印,以及静电复印等,于是出现了形形色色的书。

3000多年前

两千多年前

近代

为什么我国的石拱桥会有这样光辉的成呢? , 在于我国劳动人民的勤劳和智慧。他们制作石料的工艺极其精巧,能把石料切成整块大石碑,又能把石块雕刻成各种形象。在建筑技术上有很多创造,在起重吊装方面更有意想不到的办法。如福建漳州的江东桥,修建于八百年前,有的石梁一块就有二百来吨重,究竟是怎样安装上去的,至今还不完全知道。 ,我国石拱桥的设计有优良传统,建成的桥,用料省,结构巧,强度高。 ,我国富有建筑用的各种石料,便于就地取材,这也为修造石桥提供了有利条件。

从主要到次要的逻辑顺序

首先

其次

再次

说明顺序:演练巩固

大殿 是一个约两米高的朱漆方台, 安放着金漆雕龙宝座, 是雕龙屏。方台 有六根高大的蟠龙金柱,每根大柱上盘绕着矫健的金龙。仰望殿顶, 藻井有一条巨大的雕金蟠龙。从龙口里垂下一颗银白色大圆珠, 环绕着六颗小珠,龙头、宝珠正对着 的宝座。梁坊间彩画绚丽,有双龙戏珠、单龙翔舞,有行龙、升龙、降龙,多态多姿,龙身 还衬托着流云火焰。

空间顺序

正中

上面

背后

两旁

中央

周围

下面

周围

说明对象的判断:

事物说明文:说明对象一般为所说明的事物。

判定:在题目或文章开头部分抓中心句。

事理说明文:说明对象一般为文章所阐释的事理。

判定:先看题目后观全文,提炼或概括全文内容或中心内容。

解题关键:从“整体”着眼,准确地抓住文段的中心句、关键句,再筛选出相关的信息,用规范的语言简洁作答。

练一练:找出说明的对象及其特征。

1.南极大陆是个神奇的冰雪世界,有一些自然现象令人困惑不解。最为神奇的是,在这终年飘雪的冰川雪原中,竟然有许多地方都是无雪地区。

这段文字的说明对象是( ),它的特点是( )。

南极大陆

神奇

2.森林涵养水源,保持水土,防止水旱灾害的作用非常大。据专家测算,一片10万亩面积的森林,相当于一个200万立方米的水库,这正如农谚所说的:“山上多栽树,等于修水库。雨多它能吞,雨少它能吐。”森林因这种特殊的“吞吐”功能而被科学家称之为“吞水吐雨器”。

这段文字的说明对象是( ),

它的特点是( )。

森林

有吞吐功能

3.“山脚盛夏山岭春,山麓艳秋山顶冰,赤橙黄绿看不尽,春夏秋冬最难分。”这是描绘地处我国西部高原与东部低山丘陵过渡区域和亚热带与温带过渡地带的神农架的一首古诗,写出了神农架生物资源丰富的特色。

这段文字的说明对象是( ),它的特点是( )。

神农架

生物资源丰富

1.找出文中运用的说明方法

2.品析说明语言

作业布置

谢

谢

聆

听

!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读