2025年中考语文复习专题★★一轮复习写作专项《话题作文讲解》课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025年中考语文复习专题★★一轮复习写作专项《话题作文讲解》课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 36.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

话题作文专项讲解

2025年中考语文复习专题★★一轮复习写作专项

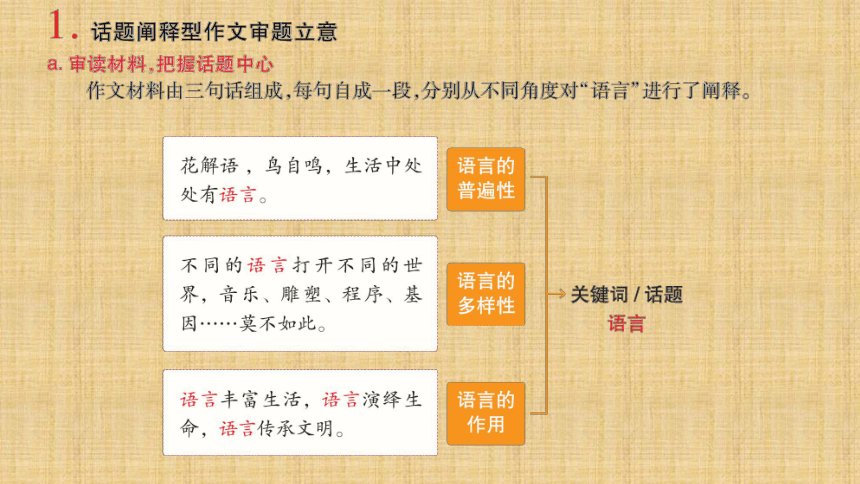

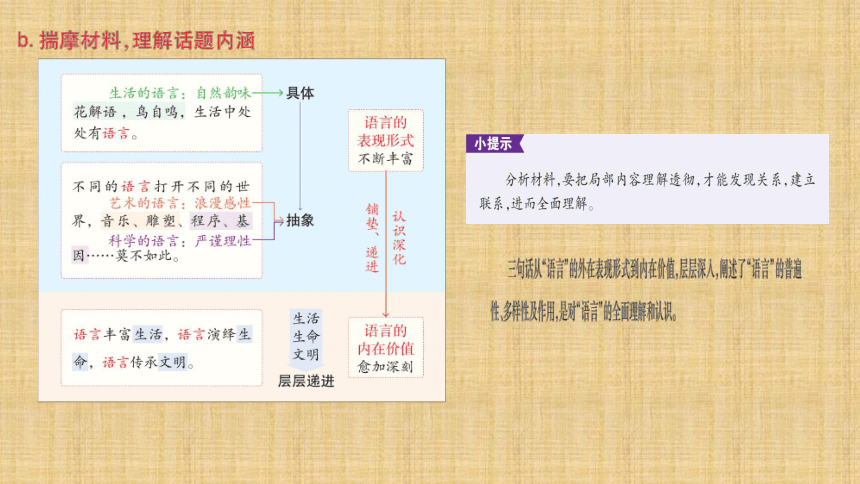

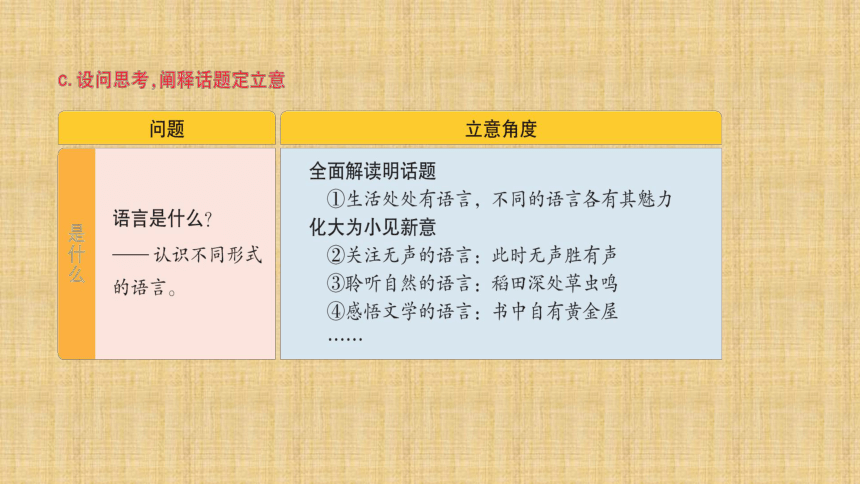

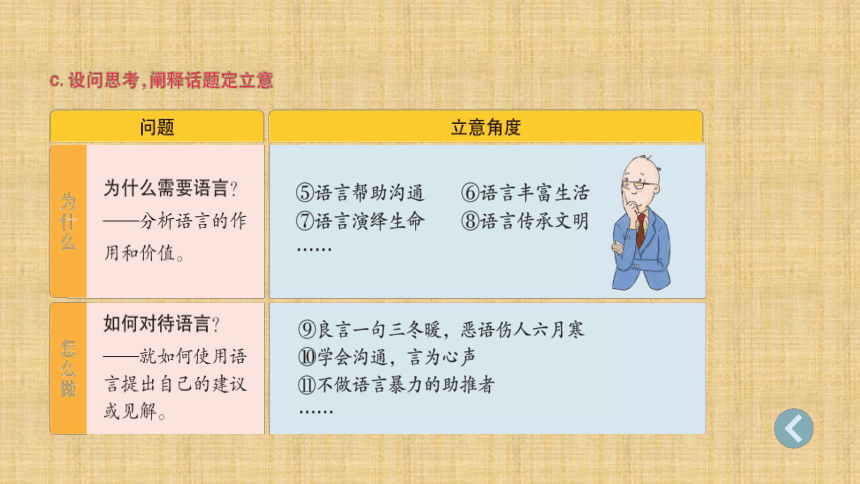

话题分析法

话题阐释型作文往往通过材料介绍或直接引出话题。分析透话题,是话题阐释型作文的重中之重。

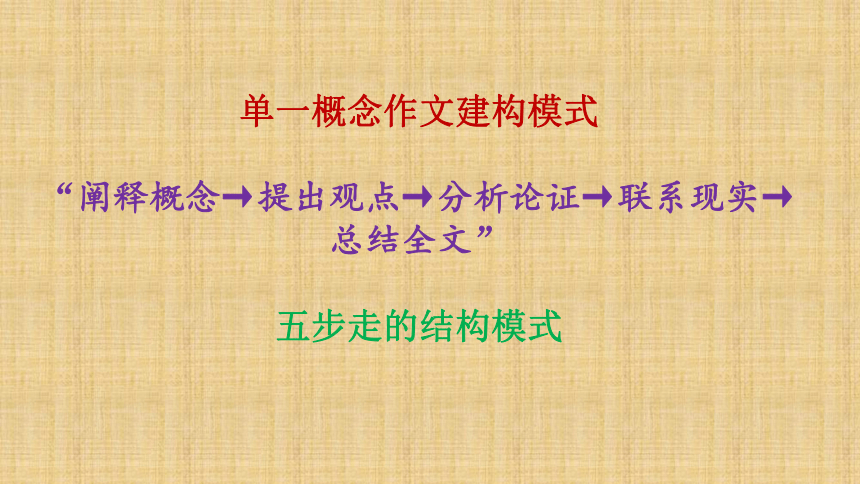

单一概念作文建构模式

“阐释概念→提出观点→分析论证→联系现实→总结全文”

五步走的结构模式

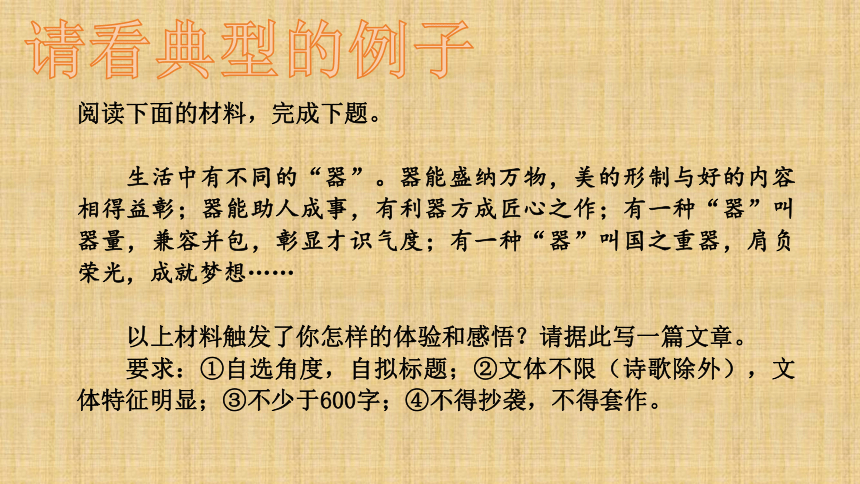

阅读下面的材料,完成下题。

生活中有不同的“器”。器能盛纳万物,美的形制与好的内容相得益彰;器能助人成事,有利器方成匠心之作;有一种“器”叫器量,兼容并包,彰显才识气度;有一种“器”叫国之重器,肩负荣光,成就梦想……

以上材料触发了你怎样的体验和感悟?请据此写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于600字;④不得抄袭,不得套作。

请看典型的例子

材料分别从哪几个角度阐释了“器”的内涵?请分条列举。

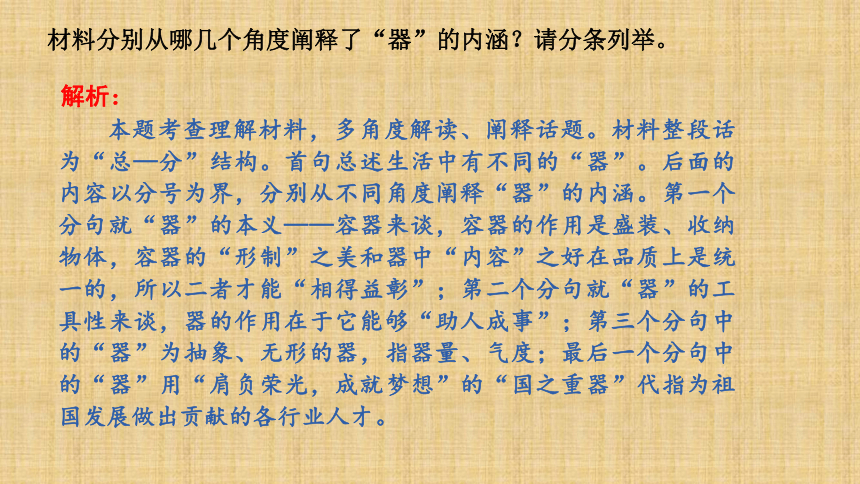

本题考查理解材料,多角度解读、阐释话题。材料整段话为“总—分”结构。首句总述生活中有不同的“器”。后面的内容以分号为界,分别从不同角度阐释“器”的内涵。第一个分句就“器”的本义——容器来谈,容器的作用是盛装、收纳物体,容器的“形制”之美和器中“内容”之好在品质上是统一的,所以二者才能“相得益彰”;第二个分句就“器”的工具性来谈,器的作用在于它能够“助人成事”;第三个分句中的“器”为抽象、无形的器,指器量、气度;最后一个分句中的“器”用“肩负荣光,成就梦想”的“国之重器”代指为祖国发展做出贡献的各行业人才。

解析:

材料分别从哪几个角度阐释了“器”的内涵?请分条列举。

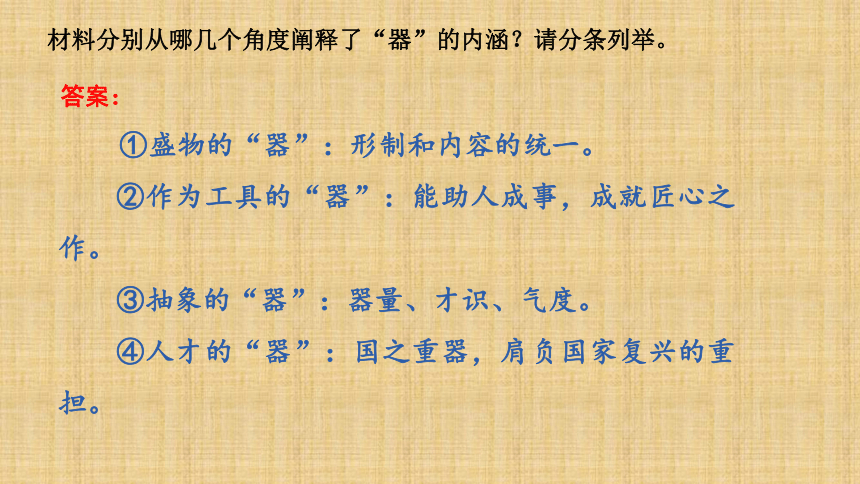

①盛物的“器”:形制和内容的统一。

②作为工具的“器”:能助人成事,成就匠心之作。

③抽象的“器”:器量、才识、气度。

④人才的“器”:国之重器,肩负国家复兴的重担。

答案:

4.根据以上材料,拟写本题

(示例)

中心论点:成己之小器,铸国之大器。

分论点:①成己之小器,铸国之大器,需要“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的自强不息、敢于探索的精神;

②成己之小器,铸国之大器,需要“忍一时风平浪静,退一步海阔天空”的气度;

③成己之小器,铸国之大器,需要“天下兴亡,匹夫有责”的担当。

答案:

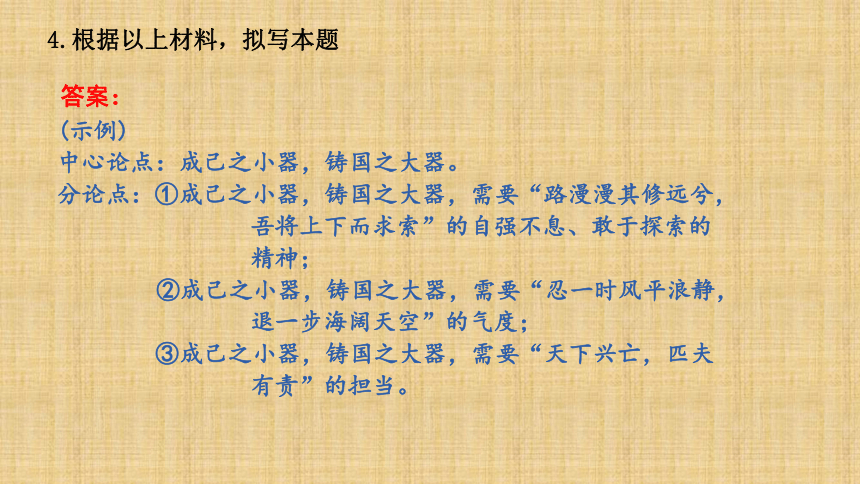

作文“说纽带”的试题:

【审题】

1、核心概念的定义或与诠释:

核心话题:纽带

定义:纽带是能够起联系作用的人或事物。

2、扣材料,明确写作方向,将大概念切分为几个小入口。找到材料给予的入口:

四个入口:

1)纽带是什么?

2)为何需要纽带?

3)如何发挥纽带的作用?

4)纽带的作用是什么?

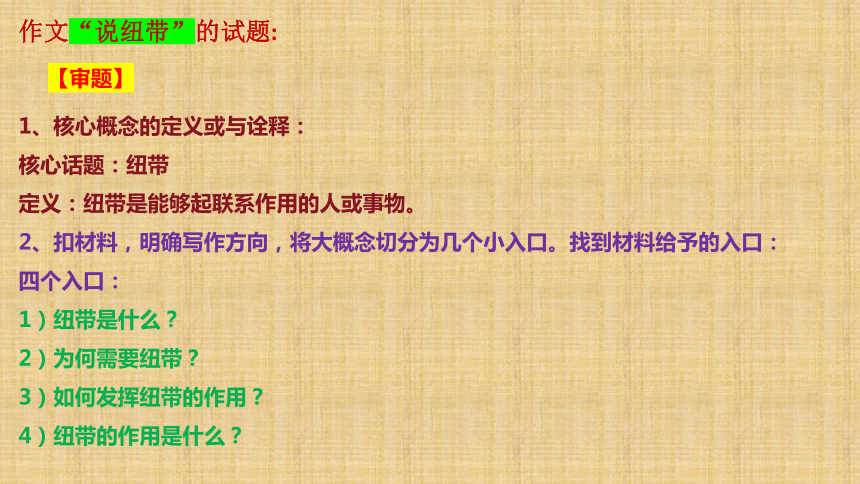

【审题】

确定核心话题是否受限制的问题(看材料,只看材料):

人心需要纽带凝聚。当今时代,经济全球化的发展、文化的交流、历史的传承、社会的安宁、校园的和谐等都需要纽带。

结论:入口受到限制,只有第四个入口开放。也就意味着,我们只能沿着“怎么样”这个维度进行思维延展:

纽带——纽带与它的作用——纽带与它的几个作用——纽带与1、凝聚人心+促进2、经济全球化的发展+3文化的交流+4历史的传承+5社会的安宁+6校园的和谐。

示范与标杆

说纽带

纽带是能够起到联系作用的人或事物。【下定义。】“蝴蝶效应”是由美国气象学家爱德华·洛伦兹提出:在亚马逊河的雨林地区,一只蝴蝶偶尔扇动几下翅膀,会导致美国某地有风暴来袭。就蝴蝶而言,我们是不会将之与风暴联系在一起的,那是什么导致它们联系在一起的呢 在我看来是其中的一点微小的震动所引起的。如今,这种现象不仅存在于那里,也存在于当今社会的每一个角落。【由“蝴蝶效应”类比引出“明辨”这个纽带,妙!】这种联系便是明辨,以明辨为纽带才能真正做到历史文化的传承和社会的安宁。【中心论点句,与疏通了两个论证通道:1、以明辨为纽带才能真正做到历史文化的传承;2、以明辨为纽带才能真正社会的安宁。】

以明辨为纽带,能促进历史文化的传承与发展。古语云:三人行则必有我师,择其善者而从之,于其不善者而内自省也。这说的就是明辨。【诠释“明辨”。具有对概念的甄别界定意识,实在难得。】每个人有每个人的优点和缺点,所以要以明辨为“中转站”,辨别出哪些是优点,哪些是不足,进而采取具体的措施——从之或自省。但这并不是一模一样的照搬照抄,每个人有每个人的特点。对待这正如对待我国传统文化一样,它有糟粕也有精华。因此我们要仔细明辨出来,取其精华弃其糟粕,从而真正传承历史文化,并使之传承不断。

以明辨为纽带,才能真正做到社会的安宁和稳定。社会的安宁靠的是什么?在我看来,现阶段主要是靠法律的约束和警察的监管,但最终要回归于明辨。社会为什么会不安宁不稳定?因为人的欲望。但随着时间的流逝,科技在不断进步,社会生产力在不断提高,人们生活水平达到了一定程度时,人们自己就不会去做那些使社会动荡事情了。因为人人都足以生活得很好,每个人都会自觉地维护社会的安宁,仔细明辨出那些危害社会的事情并自发地进行制止。而这也需要明辨的眼光选择出来。因此,我认为以明辨为纽带,才能真正做到社会的安宁和稳定。

在当今社会,我们作为新时代青年要不断努力,学会明辨。明辨出是与非并采取恰当的手段,这样才能使社会真正安宁,真正传承历史文化,国家的发展也会迎来飞跃。因此让我们学会明辨,完善自身,最终会到达梦想的彼岸。

点评:写得很有章法,也有个性。论证也有一定的功底。

作文“纪念日”的试题:

阅读下面的材料,根据要求写作。

如果说时间是一条单行道,那么纪念日就是道路两侧最醒目的路标,它告诉我们怎样从昨天走到了今天。时间永不停步,纪念日不会消失。记住它,可以让日历上简单的数字成为岁月厚重的注脚,而它也不断提醒着我们带着初心奔向前方。

你对这段话有怎样的理解和感悟?请结合自身体验,写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于600字;④不得抄袭,不得套作。

【审题】1.真实情境的限制。本题为单概念材料作文,核心概念为“纪念日”,“要求考生对一段关于“纪念日”的问题谈谈自己的理解。命题者将时间比作单行道,把纪念日比作路标,是“告诉我们怎样从昨天走到了今天”的路标,这是题目对概念的特定解读。关于“纪念日”下面还有限制,考生要写是“日历上”注明的能成为“岁月厚重的注脚”“告诉我们怎样从昨天走到了今天”“不断提醒着我们带着初心奔向前方”的某个重大的历史纪念日,而不是个人的结婚或生辰纪念日。考生要思考的方向是,记住纪念日,记住我们怎样从昨天走到了今天;记住纪念日,知道我们从哪里来,要到哪里去,从而带着初心奔向前方。考生不可偏离“纪念日”这个核心概念,更不可偏离材料限定的概念内涵。

“直道”是项羽借一身蛮力、一力破万法的实力平推,“弯道”是刘邦明修栈道、暗度陈仓的出奇致胜,“换道”是韩信”此处不留爷,自有留爷处“的另辟蹊径。

“直道”“弯道”“换道”

一、事例阐释法

如何阐释概念

二、引用阐释法

退是陶潜“开荒南野际,守拙归园田”的自知,是苏轼“小舟从此逝,江海寄余生”的洒脱,是山谷道人“万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟”的释然。

“进、退、达”

有这样一则故事:一个盲人走夜路,手里总是提着灯笼缓缓前行。人们很好奇,不解地问:“你又看不见东西,为什么还提着灯笼走路啊?”盲人回答说:“我提灯笼是为了给别人照路,避免他们撞到我。”世界并不是一个人的世界,她需要世界中的每一个人去维护。当你心中只有自己的时候,你可能把麻烦留给了自己;当你心中想着他人的时候,可能他人也在不知不觉中方便了你。

【何为“心中有他人”?】

三、情境阐释法

有心烹调的语言,是卫八处士家的韭菜,是张季鹰故乡的莼鲈。春雨之夜,相逢二十年不见的老友,野老为一盘春韭落泪,“焉知二十载,重上君子堂”,语言之味与菜香、真情一起流露。

【何为”语言有味“?】

【何为“文化”?】

文化是什么?它是随便一个人迎面走来,他的举手投足,他的一颦一笑,他的整体气质。他走过一棵树,树枝低垂,他是随手把枝折断丢弃,还是弯身而过?一只满身是癣的流浪狗走近他,他是怜悯地避开,还是一脚踢过去?——龙应台《文化是什么》

四、比喻阐释法

美德好比宝石,它在朴素背景的衬托下反而更华丽。同样,一个打扮并不华贵却端庄严肃而有美德的人,是令人肃然起敬的。……美犹如盛夏的水果,是容易腐烂而难以保持的。世上有许多美人,他们有过放荡的青春,却迎受着愧悔的晚年。因此,把美的形貌与美的德行结合起来吧。只有这样,美才会放射出真正的光辉。———培根《论美》

【“底线”是什么?】

如果人生如山,那底线便是山脚的基石;如果人生如海,那底线便是绵延的海岸;如果人生如路,那底线便是路口的红灯,只要它亮起,我们就必须停止脚步。正如水结冰需要最起码的零度,正如叶片光合需要最低限度的光照,人生活在世上,需要有自己的底线,需要坚守自己的底线。

【何为”美“?】

五、比较阐释法

退,却不仅仅意味着向下,也意味着扎根地底;退,不应是字面上的节节败退,而应是藏锋守拙,蓄势待发。“退”不是知其不可而不为的怯懦,不是“躺平” “摆烂”的精神内耗,而是在同他人交往中的谦让随和,更是在“实迷途其未远”时的洒然而醒。

“进、退、达”

【何为“沉默”?】

沉默并非无言,更不是置身事外、罔若未闻的贪图安逸、掩饰懦弱;而是蕴藏着语声,正如鸟巢拥围着睡鸟;更应是无声地行动,正如春风扶遍了大地;沉默是给灵魂厚积薄发的时间,是楚庄王的”不鸣则已,一鸣惊人“,是孔子所倡导的“君子欲讷于言而敏于行”……沉默能给予我们思考的时间,让我们在无声处变得强大,慎独悟身,不甘沉沦,沉默是对灵魂的尊重与爱。

阅读下面的材料,根据要求写作。

有人认为,道德底线低的人有时比道德底线高的人占优势,你做不出来,他做得出来,所以他们总能如鱼得水。但师长们告诫我们:要坚持“高线”,守住“底线”;只有守住“底线”,才是守住了为人的根本。

以“底线”为话题,写一篇不少于600字的文章,题目自拟。

“底线”是人们为人处世、行事作为要恪守的最低标准。

“道德底线”是道德活动规则所规定的道德主体活动的范围,是道德最起码的基本规范,即对行为主体的最低道德要求。

行业道德底线, 即行业标准所规定的行业组织活动的范围。

职业道德底线,即职业标准所规定的从业人员活动的范围。

私人道德底线,即良知所规定的自我意志活动的范围。

交往道德底线,即社会交往规则所规定的个人理性活动的范围。

……

概念

“底线”是人们为人处世、行事作为要恪守的最低标准。“道德底线”是道德最起码的基本规范,是对行为主体的最低道德要求。

“高线”,是人们普遍认可的、追求的理想信念、价值观念、道德观念、法律观念、政治观念等社会意识形态,简言之,是理想、信仰、信念、宗旨等。

关系:

“高线”和“底线”是辩证统一的。“底线”是堤坝,起基础作用;“高线”是灯塔,起引领作用。只有始终坚持“高线",才能真正守得住“底线”。

立意:

树立道德“高线”,守牢规则“底线”。

培养高尚情操,恪守底线原则。

修养造就人生的高度,底线决定人生的方向。

树立道德“高线”,守牢规则“底线”

有人认为,以“高线”来要求自我,不断完善人品操行,提高人生境界,而有人认为一味高标,则无助于事业的成功与个人价值的实现。实际上,人人应该树立道德“高线”,守牢规则“底线”,这样才能有一个圆满发展的人生。

“高线”是不断提升、发展自我的精神境界,需要不断完善人品操行来接近它,是我们应有的精神追求;“底线”是做人不应该去轻易触碰的警戒线,是建立在“假”“丑”“恶”的基准点上,由人们的是非观念来监督的红线,是身为人类不能越界的区域。“底线”是基础、保障,“高线”是目标、方向。二者相辅相成,辩证统一。

精神品格的“高线”,让我们由衷地景仰赞叹。德国伟大的哲学家康德说过:“世界上有两样东西能深深地震撼人们的心灵,一件是我们头顶灿烂的星空,另一件是我们心中崇高的道德准则。”苏武手持汉节北海牧羊十八载,只为坚守民族气节;朱自清饿死不领美国的救济粮,只为坚守民族尊严;那位公交司机在生命最后一刻拉下车闸,挽救了几十条鲜活的生命,只因为深知坚守责任的重大意义。

而“底线”是做人的基石,是处世的准则。突破底线犹如决堤的洪水,会带来无穷的祸患,一旦放弃或者改变就会出现人与事的变质现象。某些人民公仆,忘记初心,丧失底线,因贪腐而成为人民的罪人,令人唏嘘;某些叛国者放弃原则,改变立场,因卖国投机为人民所唾弃,让人愤慨。触碰底线意味着破坏了道德、规矩、原则、利益,丧失底线,就可能沉入罪恶的深渊,社会精神风貌的发展,在于人人都守住自己的底线,抵制住私欲和诱惑。所以每个人都应让道德、正义、律令永驻心中,才能做好对底线的坚守。

树立道德“高线”,守牢规则“底线”。首先要培养良好的道德观念,有“高线”意识,树立正确的道德观、价值观,追求高层次的精神境界,这是提升全民素质的法宝;其次要改变“以自我为中心”的思考方向,少一些欲望,多一些德义,建立“底线”意识。个人如此,国家民族也如此,中国有和平共处基本原则的底线,因此我们不畏惧任何列强的挑衅;有“美美与共”、“天下大同”的思想“高线”,与各国邻邦友好合作,共同发展,因此能始终屹立于世界民族之林。

咬定底线不放松,任尔东西南北风

《论语 卫灵公》有言:“君子固穷,小人穷斯滥矣”。诚哉斯言,君子身处逆境,也会固守内心底线,小人不得志的时候,就会想入非非,胡作乱为,所以君子才会常坦荡,小人则会长戚戚。如若放弃底线只为得到逆境中的如鱼得水,那么即使 “得水”,我们却失去了人立于世的标准。人生不如意事常八九,如若我们成了人间惆怅客,泪纵横中时常感到东西南北四面的狂风袭击,我们唯有咬定底线不放松,确信身处逆境时之时正是考验我们内心之际,坚守住底线,便寻找到了为人的价值、做人的理想以及修身立命的准则。

逆境中坚守底线,是实现自我价值的保证。刑场之上,一抚素琴。嵇康气清神宁,视死如归。无论是俯首为其请命的三千太学生,还是威严在上的一国之君,都不曾令他分神、动摇。此时的他命悬一线,他只须低头一句话,便生;继续坚持,则亡。他扬起眉一句“拿琴来!”潇洒从容。《广陵散》尽,嵇康亡。一曲《广陵散》为他的生命诠释了灵魂的底线,即使生命不在,也不肯趋附司马家族。一曲绝响,让他顶天立地,实现自我价值,高山仰止,景行行止,让后世仰望。

逆境中坚守底线,是追求人生理想的前提。流水淙淙,菊香阵阵。“悟已往之不谏,知来者之可追”的彭城令,饥冻虽切的他终于明白心为形役的惆怅与独悲,于是他怅然慷慨,即使饥寒交迫,也毅然决然的远离污浊官场,坚守心灵的底线。富贵非他的愿望,于幽幽清菊中寻找幽静的桃花源才是他心之所向,他在逆境中坚守了自己的底线,实现了自身的人生理想。

逆境中坚守底线,是修身立命的准则。人之底线,犹如树之根,树无根,生则不久,人无底线,立世则不长。春秋乱,诸侯战,烽火起,悲歌响,在诸侯混战的时期,孟子于乱世之上坚守底线,于追名逐利之际提倡克己复礼,以“先义后利,舍生而取义”的底线要求自己,才会在混乱时代以微弱之躯名垂青史,成就经世不绝的传奇大儒。正是他在逆境中的固守底线,才能在时代的青史画卷上留下如此浓墨重彩的一笔。

阅读下面的材料,根据要求写作。在缤纷的世界中,无论是个人、群体还是国家,都会面对别人对我们的定义。我们要认真对待“被定义”,明辨是非,去芜存真,为自己的提升助力;也要勇于通过“自定义”来塑造自我,彰显风华,用自己的方式前进。

以上材料能引发你怎样的联想与思考?请结合你的体验和感悟,写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于600字;④不得抄袭,不得套作。

该作文题,以其独特的思考性和与现实生活的紧密联系而引人注目。该题目通过材料作文的形式,深入探讨了“被定义”与“自定义”的主题,不仅考察了学生的逻辑思维能力,也对其独立思考和自主观点的形成提出了挑战。

从材料的表述来看,天津卷作文展现了其精细的逻辑构建。题目首先通过“无论是…还是…”的句式,强调了个人、群体、国家在生活多彩的世界中,都难以避免被他人定义的情况。这种被定义的现象是普遍存在的,不可回避。然后,题目进一步提出了应对这种情况的两种策略:一方面,我们要认真对待这种“被定义”,通过明辨是非、去伪存真,使之成为自我提升的动力;另一方面,我们更要有勇气通过“自定义”来主动塑造自己,以独特的方式前行,展现个性与风采。

这种表述方式不仅逻辑严密,而且富有思考性。它引导考生深入思考如何在面对外界定义时保持独立思考,如何在接受与拒绝之间找到平衡,以及如何勇敢地定义自己,走出属于自己的道路。

同时,这道作文题也具有强烈的现实指向性。虽然题目中并未直接提及现实生活中的具体事件或现象,但通过“缤纷的世界”、“个人、群体、国家”等词句,我们可以清晰地感受到题目与现实生活的紧密联系。在这个信息爆炸、观点多元的时代,我们每个人都在不断地被他人定义,而如何在这种环境下保持自我、塑造自我,无疑是一个值得深入探讨的话题。

在审题立意时,考生需要关注几个关键点:首先,要明确对待“被定义”的正确态度,即要有辨别和决断的能力;其次,要理解“自定义”的重要性,这需要有自信和坚守;最后,要能够揭示出“被定义”与“自定义”之间的辩证关系,以及如何在二者之间找到平衡。

总的来说,该作文题以其思考性和与现实生活的紧密联系,为考生提供了一个展现独立思考和自主观点的平台。这不仅考察了学生的逻辑思维能力,也对其独立思考和自主观点的形成提出了挑战,充分体现了天津卷命题的独特性和深度。

天津卷的这则材料作文,关键词句明显,适合用关键词句去审题立意。

首先关键词是“被定义”和“自定义”,要弄懂它们的内涵

“被定义”:外界对我们的看法和评价,即他人的评价

“自定义”:我们对自我的认识和塑造,即自我看法

题目鼓励考生深入思考“被定义”与“自定义”的关系,并探讨如何正确对待他人的定义,同时勇于通过自我定义来塑造自我,彰显个人风采。要求考生在这两者之间找到平衡,既要认真对待外界的评价,又要有勇气按照自己的方式前进,即既要听取他人看法,也要有自我认知。

考生可以从前者入手,思索在纷繁的“被定义”中如何运用清醒的头脑与明辨的眼光,去伪存真,为我所用;也可以从后者入手,发现自己的价值,展现自己的美善,走好自己的道路,用自己的方式前进;还可以将两者结合起来,探究其间的辩证关系,在“被定义”与“自定义”的良性互动中成就更好的自己。

审题立意

“自定义”

“被定义”

2

1

关键词

外界对我们的看法和评价,即他人的评价

我们对自我的认识和塑造,即自我看法

二

者

关

系

“定义”是一个富有深度和广度的题目,它要求考生关注自我认知与外界评价之间的关系,并探讨如何通过自我定义来塑造自我、彰显个性,辩证思考。在解读和写作过程中,考生需要注重思考深度、逻辑严密性和表达清晰性,以展现出自己的语文素养和思维能力。

参考立意

1.坚守本心,不因外界的“被定义”而动摇

2.撕下他人贴的标签,做好自己

3.博采“被定义”之长,择善而从。

4.以他人对自己的“被定义”为镜,正自己之行。

5.“被定义”中明己不足,助力自我成长。

6.自定义人生,活出真我风采。

7.明辨“被定义”,坚守自我认知。

【话题作文】

生活中,人们常用认可度/判别事物,区分高下。请写一篇文章,谈谈你对“认可度”的认识和思考。【怎么看这种用简化方式作区分】

要求:(1)自拟题目;(2)不少于600字。

解题重点

1.常用:表明认可度是人们经常使用的、比较多的用来“判别事物,区分高下”的标准,也说明它不是唯一的标准。人们应该用什么判别事物,区分高下,不应该成为作文的主体,只能是充分讨论“认可度”问题后的补充。

2.认可度:认可度≠认可。题中的认可度是大众认可度,而不是个人认可度。人们在生活中认识事物往往会借用认可度,这种做法可靠吗?认可度能判别事物、区分高下吗?

写作思路

【肯定】在接触某事物前,借鉴已经被大众接受、认可的评价,能提高判断效率。

【否定】仅仅依赖外在的认可度,可能产生对某些复杂事物的误解,甚至误差。

【思考】我们认识世界,不可避免地要借助间接经验,从认可度来认识事物、评判事物高下,但不能因为有高认可度就无条件接受该事物,而要站在客观的角度,思考它的内核,获得对该事物的真切认知,结合认可度进行审慎的判断。

eg:

立意:认可度≠真实度,判别事物应审慎使用认可度

构思:开篇表明中心论点,认可度不是判别事物的可靠标准。主体部分论证认可度会受到个人认知、价值观念、时代背景等因素的影响,具有一定的主观性与片面性,不能反映事物的真实价值,我们判别事物应当审慎使用认可度。结尾总结全文,重申论点

选材:“冷门绝学”焕发活力;凡·高的画作生前不被认可,死后被推崇;白话文与文言文之争

以审慎包容之心平视认可度

高分范文

“这家餐厅网上的评分很高,大家都认可,一定很好吃。”“这可是名牌大学,大家公认的。”……日常生活中,我们常常听到这样的说法。这些评判背后,往往隐藏着一个重要的参考因素——认可度。

认可度,从广义上说,是特定群体对某一事物或现象的普遍评价或认同程度。它反映了大众对事物特性的归纳总结,是一种群体性经验。在某种程度上,认可度作为一种社会共识,为我们提供了一个相对客观、公正的认识事物的参考标准。

人们为何常常选择以认可度为参考呢?首先,认可度具有较强的参考性。在稳定不变的环境下,代代相传的经验往往能为我们提供正确的指导。

正如费孝通在《乡土中国》中所言,在安土重迁的乡土社会,代代相传的经验让人们能按照既定的模式生活,保持社会的稳定与和谐。大众普遍认可的做法,我们选择照做就好。

其次,在快速发展的现代社会,认可度的重要性愈发凸显。信息时代,每时每刻都有海量的信息涌入,我们面临着前所未有的信息筛选。事事亲力亲为,思虑周详,显然是不可能的。将部分选择交由认可度来判断,我们可以更快地筛选出符合自己需求的信息,从而节省时间和精力。

再次,认可度还承载着一种追求安稳的考量。在生存发展面前,人们对损失往往更为敏感,自行判断可能获得更高收益,亦可能出现“不听老人言,吃亏在眼前”的损失。而依据代表稳定性和普遍性的认可

度作判断,一定程度上能降低不安全感,减少因自身判断失误而导致的风险和损失。

然而,认可度当真是判别事物价值的“万灵药”吗?其实不然。认可度是群体依据自身经验做出的判断,是一种不完全归纳,受多种因素影响,如个人偏见、信息不对称等,难保判断的准确性。因此,在参考认可度时,我们需要保持审慎和理性的态度,避免盲目跟风或过度迷信权威。

认可度也并非一成不变,它可能随着时间的沉淀和环境的变化而发生变化。诸如《呼啸山庄》这样的旷世佳作,当时也不为人所接受,面世数十载才被认可。

最重要的是,我们要认识到,认可度并非只能来自外界。认可度,实质上是人的价值判断,每个人都可以根据自己的经验和价值观形成自己的认可度。我们在参考外界认可度的同时,须秉持审慎而包容的态度,学会独立思考和判断,形成自己的认可评判标准。只有这样,我们才能在复杂多变的社会环境中坚定信念,实现自我完善和发展。

再见

话题作文专项讲解

2025年中考语文复习专题★★一轮复习写作专项

话题分析法

话题阐释型作文往往通过材料介绍或直接引出话题。分析透话题,是话题阐释型作文的重中之重。

单一概念作文建构模式

“阐释概念→提出观点→分析论证→联系现实→总结全文”

五步走的结构模式

阅读下面的材料,完成下题。

生活中有不同的“器”。器能盛纳万物,美的形制与好的内容相得益彰;器能助人成事,有利器方成匠心之作;有一种“器”叫器量,兼容并包,彰显才识气度;有一种“器”叫国之重器,肩负荣光,成就梦想……

以上材料触发了你怎样的体验和感悟?请据此写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于600字;④不得抄袭,不得套作。

请看典型的例子

材料分别从哪几个角度阐释了“器”的内涵?请分条列举。

本题考查理解材料,多角度解读、阐释话题。材料整段话为“总—分”结构。首句总述生活中有不同的“器”。后面的内容以分号为界,分别从不同角度阐释“器”的内涵。第一个分句就“器”的本义——容器来谈,容器的作用是盛装、收纳物体,容器的“形制”之美和器中“内容”之好在品质上是统一的,所以二者才能“相得益彰”;第二个分句就“器”的工具性来谈,器的作用在于它能够“助人成事”;第三个分句中的“器”为抽象、无形的器,指器量、气度;最后一个分句中的“器”用“肩负荣光,成就梦想”的“国之重器”代指为祖国发展做出贡献的各行业人才。

解析:

材料分别从哪几个角度阐释了“器”的内涵?请分条列举。

①盛物的“器”:形制和内容的统一。

②作为工具的“器”:能助人成事,成就匠心之作。

③抽象的“器”:器量、才识、气度。

④人才的“器”:国之重器,肩负国家复兴的重担。

答案:

4.根据以上材料,拟写本题

(示例)

中心论点:成己之小器,铸国之大器。

分论点:①成己之小器,铸国之大器,需要“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的自强不息、敢于探索的精神;

②成己之小器,铸国之大器,需要“忍一时风平浪静,退一步海阔天空”的气度;

③成己之小器,铸国之大器,需要“天下兴亡,匹夫有责”的担当。

答案:

作文“说纽带”的试题:

【审题】

1、核心概念的定义或与诠释:

核心话题:纽带

定义:纽带是能够起联系作用的人或事物。

2、扣材料,明确写作方向,将大概念切分为几个小入口。找到材料给予的入口:

四个入口:

1)纽带是什么?

2)为何需要纽带?

3)如何发挥纽带的作用?

4)纽带的作用是什么?

【审题】

确定核心话题是否受限制的问题(看材料,只看材料):

人心需要纽带凝聚。当今时代,经济全球化的发展、文化的交流、历史的传承、社会的安宁、校园的和谐等都需要纽带。

结论:入口受到限制,只有第四个入口开放。也就意味着,我们只能沿着“怎么样”这个维度进行思维延展:

纽带——纽带与它的作用——纽带与它的几个作用——纽带与1、凝聚人心+促进2、经济全球化的发展+3文化的交流+4历史的传承+5社会的安宁+6校园的和谐。

示范与标杆

说纽带

纽带是能够起到联系作用的人或事物。【下定义。】“蝴蝶效应”是由美国气象学家爱德华·洛伦兹提出:在亚马逊河的雨林地区,一只蝴蝶偶尔扇动几下翅膀,会导致美国某地有风暴来袭。就蝴蝶而言,我们是不会将之与风暴联系在一起的,那是什么导致它们联系在一起的呢 在我看来是其中的一点微小的震动所引起的。如今,这种现象不仅存在于那里,也存在于当今社会的每一个角落。【由“蝴蝶效应”类比引出“明辨”这个纽带,妙!】这种联系便是明辨,以明辨为纽带才能真正做到历史文化的传承和社会的安宁。【中心论点句,与疏通了两个论证通道:1、以明辨为纽带才能真正做到历史文化的传承;2、以明辨为纽带才能真正社会的安宁。】

以明辨为纽带,能促进历史文化的传承与发展。古语云:三人行则必有我师,择其善者而从之,于其不善者而内自省也。这说的就是明辨。【诠释“明辨”。具有对概念的甄别界定意识,实在难得。】每个人有每个人的优点和缺点,所以要以明辨为“中转站”,辨别出哪些是优点,哪些是不足,进而采取具体的措施——从之或自省。但这并不是一模一样的照搬照抄,每个人有每个人的特点。对待这正如对待我国传统文化一样,它有糟粕也有精华。因此我们要仔细明辨出来,取其精华弃其糟粕,从而真正传承历史文化,并使之传承不断。

以明辨为纽带,才能真正做到社会的安宁和稳定。社会的安宁靠的是什么?在我看来,现阶段主要是靠法律的约束和警察的监管,但最终要回归于明辨。社会为什么会不安宁不稳定?因为人的欲望。但随着时间的流逝,科技在不断进步,社会生产力在不断提高,人们生活水平达到了一定程度时,人们自己就不会去做那些使社会动荡事情了。因为人人都足以生活得很好,每个人都会自觉地维护社会的安宁,仔细明辨出那些危害社会的事情并自发地进行制止。而这也需要明辨的眼光选择出来。因此,我认为以明辨为纽带,才能真正做到社会的安宁和稳定。

在当今社会,我们作为新时代青年要不断努力,学会明辨。明辨出是与非并采取恰当的手段,这样才能使社会真正安宁,真正传承历史文化,国家的发展也会迎来飞跃。因此让我们学会明辨,完善自身,最终会到达梦想的彼岸。

点评:写得很有章法,也有个性。论证也有一定的功底。

作文“纪念日”的试题:

阅读下面的材料,根据要求写作。

如果说时间是一条单行道,那么纪念日就是道路两侧最醒目的路标,它告诉我们怎样从昨天走到了今天。时间永不停步,纪念日不会消失。记住它,可以让日历上简单的数字成为岁月厚重的注脚,而它也不断提醒着我们带着初心奔向前方。

你对这段话有怎样的理解和感悟?请结合自身体验,写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于600字;④不得抄袭,不得套作。

【审题】1.真实情境的限制。本题为单概念材料作文,核心概念为“纪念日”,“要求考生对一段关于“纪念日”的问题谈谈自己的理解。命题者将时间比作单行道,把纪念日比作路标,是“告诉我们怎样从昨天走到了今天”的路标,这是题目对概念的特定解读。关于“纪念日”下面还有限制,考生要写是“日历上”注明的能成为“岁月厚重的注脚”“告诉我们怎样从昨天走到了今天”“不断提醒着我们带着初心奔向前方”的某个重大的历史纪念日,而不是个人的结婚或生辰纪念日。考生要思考的方向是,记住纪念日,记住我们怎样从昨天走到了今天;记住纪念日,知道我们从哪里来,要到哪里去,从而带着初心奔向前方。考生不可偏离“纪念日”这个核心概念,更不可偏离材料限定的概念内涵。

“直道”是项羽借一身蛮力、一力破万法的实力平推,“弯道”是刘邦明修栈道、暗度陈仓的出奇致胜,“换道”是韩信”此处不留爷,自有留爷处“的另辟蹊径。

“直道”“弯道”“换道”

一、事例阐释法

如何阐释概念

二、引用阐释法

退是陶潜“开荒南野际,守拙归园田”的自知,是苏轼“小舟从此逝,江海寄余生”的洒脱,是山谷道人“万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟”的释然。

“进、退、达”

有这样一则故事:一个盲人走夜路,手里总是提着灯笼缓缓前行。人们很好奇,不解地问:“你又看不见东西,为什么还提着灯笼走路啊?”盲人回答说:“我提灯笼是为了给别人照路,避免他们撞到我。”世界并不是一个人的世界,她需要世界中的每一个人去维护。当你心中只有自己的时候,你可能把麻烦留给了自己;当你心中想着他人的时候,可能他人也在不知不觉中方便了你。

【何为“心中有他人”?】

三、情境阐释法

有心烹调的语言,是卫八处士家的韭菜,是张季鹰故乡的莼鲈。春雨之夜,相逢二十年不见的老友,野老为一盘春韭落泪,“焉知二十载,重上君子堂”,语言之味与菜香、真情一起流露。

【何为”语言有味“?】

【何为“文化”?】

文化是什么?它是随便一个人迎面走来,他的举手投足,他的一颦一笑,他的整体气质。他走过一棵树,树枝低垂,他是随手把枝折断丢弃,还是弯身而过?一只满身是癣的流浪狗走近他,他是怜悯地避开,还是一脚踢过去?——龙应台《文化是什么》

四、比喻阐释法

美德好比宝石,它在朴素背景的衬托下反而更华丽。同样,一个打扮并不华贵却端庄严肃而有美德的人,是令人肃然起敬的。……美犹如盛夏的水果,是容易腐烂而难以保持的。世上有许多美人,他们有过放荡的青春,却迎受着愧悔的晚年。因此,把美的形貌与美的德行结合起来吧。只有这样,美才会放射出真正的光辉。———培根《论美》

【“底线”是什么?】

如果人生如山,那底线便是山脚的基石;如果人生如海,那底线便是绵延的海岸;如果人生如路,那底线便是路口的红灯,只要它亮起,我们就必须停止脚步。正如水结冰需要最起码的零度,正如叶片光合需要最低限度的光照,人生活在世上,需要有自己的底线,需要坚守自己的底线。

【何为”美“?】

五、比较阐释法

退,却不仅仅意味着向下,也意味着扎根地底;退,不应是字面上的节节败退,而应是藏锋守拙,蓄势待发。“退”不是知其不可而不为的怯懦,不是“躺平” “摆烂”的精神内耗,而是在同他人交往中的谦让随和,更是在“实迷途其未远”时的洒然而醒。

“进、退、达”

【何为“沉默”?】

沉默并非无言,更不是置身事外、罔若未闻的贪图安逸、掩饰懦弱;而是蕴藏着语声,正如鸟巢拥围着睡鸟;更应是无声地行动,正如春风扶遍了大地;沉默是给灵魂厚积薄发的时间,是楚庄王的”不鸣则已,一鸣惊人“,是孔子所倡导的“君子欲讷于言而敏于行”……沉默能给予我们思考的时间,让我们在无声处变得强大,慎独悟身,不甘沉沦,沉默是对灵魂的尊重与爱。

阅读下面的材料,根据要求写作。

有人认为,道德底线低的人有时比道德底线高的人占优势,你做不出来,他做得出来,所以他们总能如鱼得水。但师长们告诫我们:要坚持“高线”,守住“底线”;只有守住“底线”,才是守住了为人的根本。

以“底线”为话题,写一篇不少于600字的文章,题目自拟。

“底线”是人们为人处世、行事作为要恪守的最低标准。

“道德底线”是道德活动规则所规定的道德主体活动的范围,是道德最起码的基本规范,即对行为主体的最低道德要求。

行业道德底线, 即行业标准所规定的行业组织活动的范围。

职业道德底线,即职业标准所规定的从业人员活动的范围。

私人道德底线,即良知所规定的自我意志活动的范围。

交往道德底线,即社会交往规则所规定的个人理性活动的范围。

……

概念

“底线”是人们为人处世、行事作为要恪守的最低标准。“道德底线”是道德最起码的基本规范,是对行为主体的最低道德要求。

“高线”,是人们普遍认可的、追求的理想信念、价值观念、道德观念、法律观念、政治观念等社会意识形态,简言之,是理想、信仰、信念、宗旨等。

关系:

“高线”和“底线”是辩证统一的。“底线”是堤坝,起基础作用;“高线”是灯塔,起引领作用。只有始终坚持“高线",才能真正守得住“底线”。

立意:

树立道德“高线”,守牢规则“底线”。

培养高尚情操,恪守底线原则。

修养造就人生的高度,底线决定人生的方向。

树立道德“高线”,守牢规则“底线”

有人认为,以“高线”来要求自我,不断完善人品操行,提高人生境界,而有人认为一味高标,则无助于事业的成功与个人价值的实现。实际上,人人应该树立道德“高线”,守牢规则“底线”,这样才能有一个圆满发展的人生。

“高线”是不断提升、发展自我的精神境界,需要不断完善人品操行来接近它,是我们应有的精神追求;“底线”是做人不应该去轻易触碰的警戒线,是建立在“假”“丑”“恶”的基准点上,由人们的是非观念来监督的红线,是身为人类不能越界的区域。“底线”是基础、保障,“高线”是目标、方向。二者相辅相成,辩证统一。

精神品格的“高线”,让我们由衷地景仰赞叹。德国伟大的哲学家康德说过:“世界上有两样东西能深深地震撼人们的心灵,一件是我们头顶灿烂的星空,另一件是我们心中崇高的道德准则。”苏武手持汉节北海牧羊十八载,只为坚守民族气节;朱自清饿死不领美国的救济粮,只为坚守民族尊严;那位公交司机在生命最后一刻拉下车闸,挽救了几十条鲜活的生命,只因为深知坚守责任的重大意义。

而“底线”是做人的基石,是处世的准则。突破底线犹如决堤的洪水,会带来无穷的祸患,一旦放弃或者改变就会出现人与事的变质现象。某些人民公仆,忘记初心,丧失底线,因贪腐而成为人民的罪人,令人唏嘘;某些叛国者放弃原则,改变立场,因卖国投机为人民所唾弃,让人愤慨。触碰底线意味着破坏了道德、规矩、原则、利益,丧失底线,就可能沉入罪恶的深渊,社会精神风貌的发展,在于人人都守住自己的底线,抵制住私欲和诱惑。所以每个人都应让道德、正义、律令永驻心中,才能做好对底线的坚守。

树立道德“高线”,守牢规则“底线”。首先要培养良好的道德观念,有“高线”意识,树立正确的道德观、价值观,追求高层次的精神境界,这是提升全民素质的法宝;其次要改变“以自我为中心”的思考方向,少一些欲望,多一些德义,建立“底线”意识。个人如此,国家民族也如此,中国有和平共处基本原则的底线,因此我们不畏惧任何列强的挑衅;有“美美与共”、“天下大同”的思想“高线”,与各国邻邦友好合作,共同发展,因此能始终屹立于世界民族之林。

咬定底线不放松,任尔东西南北风

《论语 卫灵公》有言:“君子固穷,小人穷斯滥矣”。诚哉斯言,君子身处逆境,也会固守内心底线,小人不得志的时候,就会想入非非,胡作乱为,所以君子才会常坦荡,小人则会长戚戚。如若放弃底线只为得到逆境中的如鱼得水,那么即使 “得水”,我们却失去了人立于世的标准。人生不如意事常八九,如若我们成了人间惆怅客,泪纵横中时常感到东西南北四面的狂风袭击,我们唯有咬定底线不放松,确信身处逆境时之时正是考验我们内心之际,坚守住底线,便寻找到了为人的价值、做人的理想以及修身立命的准则。

逆境中坚守底线,是实现自我价值的保证。刑场之上,一抚素琴。嵇康气清神宁,视死如归。无论是俯首为其请命的三千太学生,还是威严在上的一国之君,都不曾令他分神、动摇。此时的他命悬一线,他只须低头一句话,便生;继续坚持,则亡。他扬起眉一句“拿琴来!”潇洒从容。《广陵散》尽,嵇康亡。一曲《广陵散》为他的生命诠释了灵魂的底线,即使生命不在,也不肯趋附司马家族。一曲绝响,让他顶天立地,实现自我价值,高山仰止,景行行止,让后世仰望。

逆境中坚守底线,是追求人生理想的前提。流水淙淙,菊香阵阵。“悟已往之不谏,知来者之可追”的彭城令,饥冻虽切的他终于明白心为形役的惆怅与独悲,于是他怅然慷慨,即使饥寒交迫,也毅然决然的远离污浊官场,坚守心灵的底线。富贵非他的愿望,于幽幽清菊中寻找幽静的桃花源才是他心之所向,他在逆境中坚守了自己的底线,实现了自身的人生理想。

逆境中坚守底线,是修身立命的准则。人之底线,犹如树之根,树无根,生则不久,人无底线,立世则不长。春秋乱,诸侯战,烽火起,悲歌响,在诸侯混战的时期,孟子于乱世之上坚守底线,于追名逐利之际提倡克己复礼,以“先义后利,舍生而取义”的底线要求自己,才会在混乱时代以微弱之躯名垂青史,成就经世不绝的传奇大儒。正是他在逆境中的固守底线,才能在时代的青史画卷上留下如此浓墨重彩的一笔。

阅读下面的材料,根据要求写作。在缤纷的世界中,无论是个人、群体还是国家,都会面对别人对我们的定义。我们要认真对待“被定义”,明辨是非,去芜存真,为自己的提升助力;也要勇于通过“自定义”来塑造自我,彰显风华,用自己的方式前进。

以上材料能引发你怎样的联想与思考?请结合你的体验和感悟,写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于600字;④不得抄袭,不得套作。

该作文题,以其独特的思考性和与现实生活的紧密联系而引人注目。该题目通过材料作文的形式,深入探讨了“被定义”与“自定义”的主题,不仅考察了学生的逻辑思维能力,也对其独立思考和自主观点的形成提出了挑战。

从材料的表述来看,天津卷作文展现了其精细的逻辑构建。题目首先通过“无论是…还是…”的句式,强调了个人、群体、国家在生活多彩的世界中,都难以避免被他人定义的情况。这种被定义的现象是普遍存在的,不可回避。然后,题目进一步提出了应对这种情况的两种策略:一方面,我们要认真对待这种“被定义”,通过明辨是非、去伪存真,使之成为自我提升的动力;另一方面,我们更要有勇气通过“自定义”来主动塑造自己,以独特的方式前行,展现个性与风采。

这种表述方式不仅逻辑严密,而且富有思考性。它引导考生深入思考如何在面对外界定义时保持独立思考,如何在接受与拒绝之间找到平衡,以及如何勇敢地定义自己,走出属于自己的道路。

同时,这道作文题也具有强烈的现实指向性。虽然题目中并未直接提及现实生活中的具体事件或现象,但通过“缤纷的世界”、“个人、群体、国家”等词句,我们可以清晰地感受到题目与现实生活的紧密联系。在这个信息爆炸、观点多元的时代,我们每个人都在不断地被他人定义,而如何在这种环境下保持自我、塑造自我,无疑是一个值得深入探讨的话题。

在审题立意时,考生需要关注几个关键点:首先,要明确对待“被定义”的正确态度,即要有辨别和决断的能力;其次,要理解“自定义”的重要性,这需要有自信和坚守;最后,要能够揭示出“被定义”与“自定义”之间的辩证关系,以及如何在二者之间找到平衡。

总的来说,该作文题以其思考性和与现实生活的紧密联系,为考生提供了一个展现独立思考和自主观点的平台。这不仅考察了学生的逻辑思维能力,也对其独立思考和自主观点的形成提出了挑战,充分体现了天津卷命题的独特性和深度。

天津卷的这则材料作文,关键词句明显,适合用关键词句去审题立意。

首先关键词是“被定义”和“自定义”,要弄懂它们的内涵

“被定义”:外界对我们的看法和评价,即他人的评价

“自定义”:我们对自我的认识和塑造,即自我看法

题目鼓励考生深入思考“被定义”与“自定义”的关系,并探讨如何正确对待他人的定义,同时勇于通过自我定义来塑造自我,彰显个人风采。要求考生在这两者之间找到平衡,既要认真对待外界的评价,又要有勇气按照自己的方式前进,即既要听取他人看法,也要有自我认知。

考生可以从前者入手,思索在纷繁的“被定义”中如何运用清醒的头脑与明辨的眼光,去伪存真,为我所用;也可以从后者入手,发现自己的价值,展现自己的美善,走好自己的道路,用自己的方式前进;还可以将两者结合起来,探究其间的辩证关系,在“被定义”与“自定义”的良性互动中成就更好的自己。

审题立意

“自定义”

“被定义”

2

1

关键词

外界对我们的看法和评价,即他人的评价

我们对自我的认识和塑造,即自我看法

二

者

关

系

“定义”是一个富有深度和广度的题目,它要求考生关注自我认知与外界评价之间的关系,并探讨如何通过自我定义来塑造自我、彰显个性,辩证思考。在解读和写作过程中,考生需要注重思考深度、逻辑严密性和表达清晰性,以展现出自己的语文素养和思维能力。

参考立意

1.坚守本心,不因外界的“被定义”而动摇

2.撕下他人贴的标签,做好自己

3.博采“被定义”之长,择善而从。

4.以他人对自己的“被定义”为镜,正自己之行。

5.“被定义”中明己不足,助力自我成长。

6.自定义人生,活出真我风采。

7.明辨“被定义”,坚守自我认知。

【话题作文】

生活中,人们常用认可度/判别事物,区分高下。请写一篇文章,谈谈你对“认可度”的认识和思考。【怎么看这种用简化方式作区分】

要求:(1)自拟题目;(2)不少于600字。

解题重点

1.常用:表明认可度是人们经常使用的、比较多的用来“判别事物,区分高下”的标准,也说明它不是唯一的标准。人们应该用什么判别事物,区分高下,不应该成为作文的主体,只能是充分讨论“认可度”问题后的补充。

2.认可度:认可度≠认可。题中的认可度是大众认可度,而不是个人认可度。人们在生活中认识事物往往会借用认可度,这种做法可靠吗?认可度能判别事物、区分高下吗?

写作思路

【肯定】在接触某事物前,借鉴已经被大众接受、认可的评价,能提高判断效率。

【否定】仅仅依赖外在的认可度,可能产生对某些复杂事物的误解,甚至误差。

【思考】我们认识世界,不可避免地要借助间接经验,从认可度来认识事物、评判事物高下,但不能因为有高认可度就无条件接受该事物,而要站在客观的角度,思考它的内核,获得对该事物的真切认知,结合认可度进行审慎的判断。

eg:

立意:认可度≠真实度,判别事物应审慎使用认可度

构思:开篇表明中心论点,认可度不是判别事物的可靠标准。主体部分论证认可度会受到个人认知、价值观念、时代背景等因素的影响,具有一定的主观性与片面性,不能反映事物的真实价值,我们判别事物应当审慎使用认可度。结尾总结全文,重申论点

选材:“冷门绝学”焕发活力;凡·高的画作生前不被认可,死后被推崇;白话文与文言文之争

以审慎包容之心平视认可度

高分范文

“这家餐厅网上的评分很高,大家都认可,一定很好吃。”“这可是名牌大学,大家公认的。”……日常生活中,我们常常听到这样的说法。这些评判背后,往往隐藏着一个重要的参考因素——认可度。

认可度,从广义上说,是特定群体对某一事物或现象的普遍评价或认同程度。它反映了大众对事物特性的归纳总结,是一种群体性经验。在某种程度上,认可度作为一种社会共识,为我们提供了一个相对客观、公正的认识事物的参考标准。

人们为何常常选择以认可度为参考呢?首先,认可度具有较强的参考性。在稳定不变的环境下,代代相传的经验往往能为我们提供正确的指导。

正如费孝通在《乡土中国》中所言,在安土重迁的乡土社会,代代相传的经验让人们能按照既定的模式生活,保持社会的稳定与和谐。大众普遍认可的做法,我们选择照做就好。

其次,在快速发展的现代社会,认可度的重要性愈发凸显。信息时代,每时每刻都有海量的信息涌入,我们面临着前所未有的信息筛选。事事亲力亲为,思虑周详,显然是不可能的。将部分选择交由认可度来判断,我们可以更快地筛选出符合自己需求的信息,从而节省时间和精力。

再次,认可度还承载着一种追求安稳的考量。在生存发展面前,人们对损失往往更为敏感,自行判断可能获得更高收益,亦可能出现“不听老人言,吃亏在眼前”的损失。而依据代表稳定性和普遍性的认可

度作判断,一定程度上能降低不安全感,减少因自身判断失误而导致的风险和损失。

然而,认可度当真是判别事物价值的“万灵药”吗?其实不然。认可度是群体依据自身经验做出的判断,是一种不完全归纳,受多种因素影响,如个人偏见、信息不对称等,难保判断的准确性。因此,在参考认可度时,我们需要保持审慎和理性的态度,避免盲目跟风或过度迷信权威。

认可度也并非一成不变,它可能随着时间的沉淀和环境的变化而发生变化。诸如《呼啸山庄》这样的旷世佳作,当时也不为人所接受,面世数十载才被认可。

最重要的是,我们要认识到,认可度并非只能来自外界。认可度,实质上是人的价值判断,每个人都可以根据自己的经验和价值观形成自己的认可度。我们在参考外界认可度的同时,须秉持审慎而包容的态度,学会独立思考和判断,形成自己的认可评判标准。只有这样,我们才能在复杂多变的社会环境中坚定信念,实现自我完善和发展。

再见

同课章节目录