统编版2024-2025学年语文六年级下册第四单元素养检测卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 统编版2024-2025学年语文六年级下册第四单元素养检测卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 201.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 16:58:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第四单元素养检测卷-2024-2025学年语文六年级下册统编版

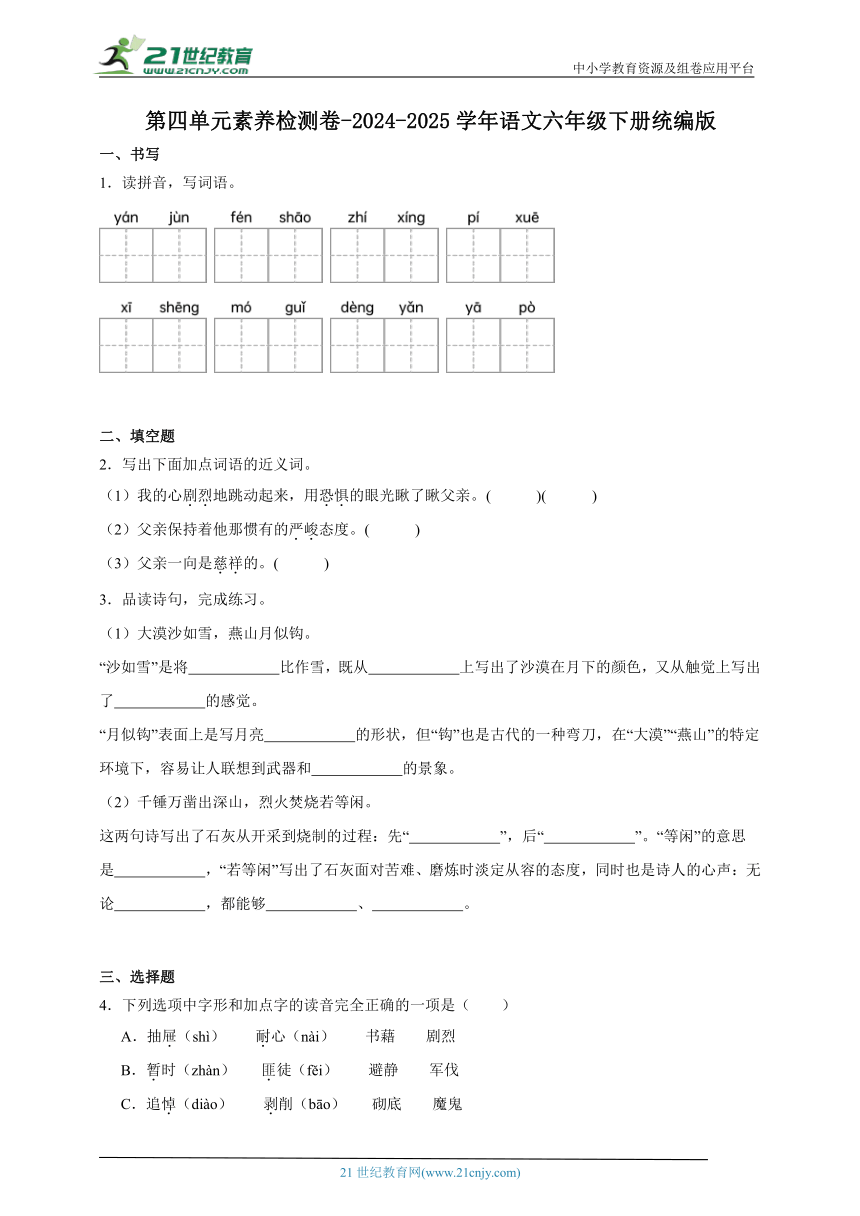

一、书写

1.读拼音,写词语。

二、填空题

2.写出下面加点词语的近义词。

(1)我的心剧烈地跳动起来,用恐惧的眼光瞅了瞅父亲。( )( )

(2)父亲保持着他那惯有的严峻态度。( )

(3)父亲一向是慈祥的。( )

3.品读诗句,完成练习。

(1)大漠沙如雪,燕山月似钩。

“沙如雪”是将 比作雪,既从 上写出了沙漠在月下的颜色,又从触觉上写出了 的感觉。

“月似钩”表面上是写月亮 的形状,但“钩”也是古代的一种弯刀,在“大漠”“燕山”的特定环境下,容易让人联想到武器和 的景象。

(2)千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

这两句诗写出了石灰从开采到烧制的过程:先“ ”,后“ ”。“等闲”的意思是 ,“若等闲”写出了石灰面对苦难、磨炼时淡定从容的态度,同时也是诗人的心声:无论 ,都能够 、 。

三、选择题

4.下列选项中字形和加点字的读音完全正确的一项是( )

A.抽屉(shì) 耐心(nài) 书藉 剧烈

B.暂时(zhàn) 匪徒(fěi) 避静 军伐

C.追悼(diào) 剥削(bāo) 砌底 魔鬼

D.凹地(āo) 兴旺(xīng) 寄托 严峻

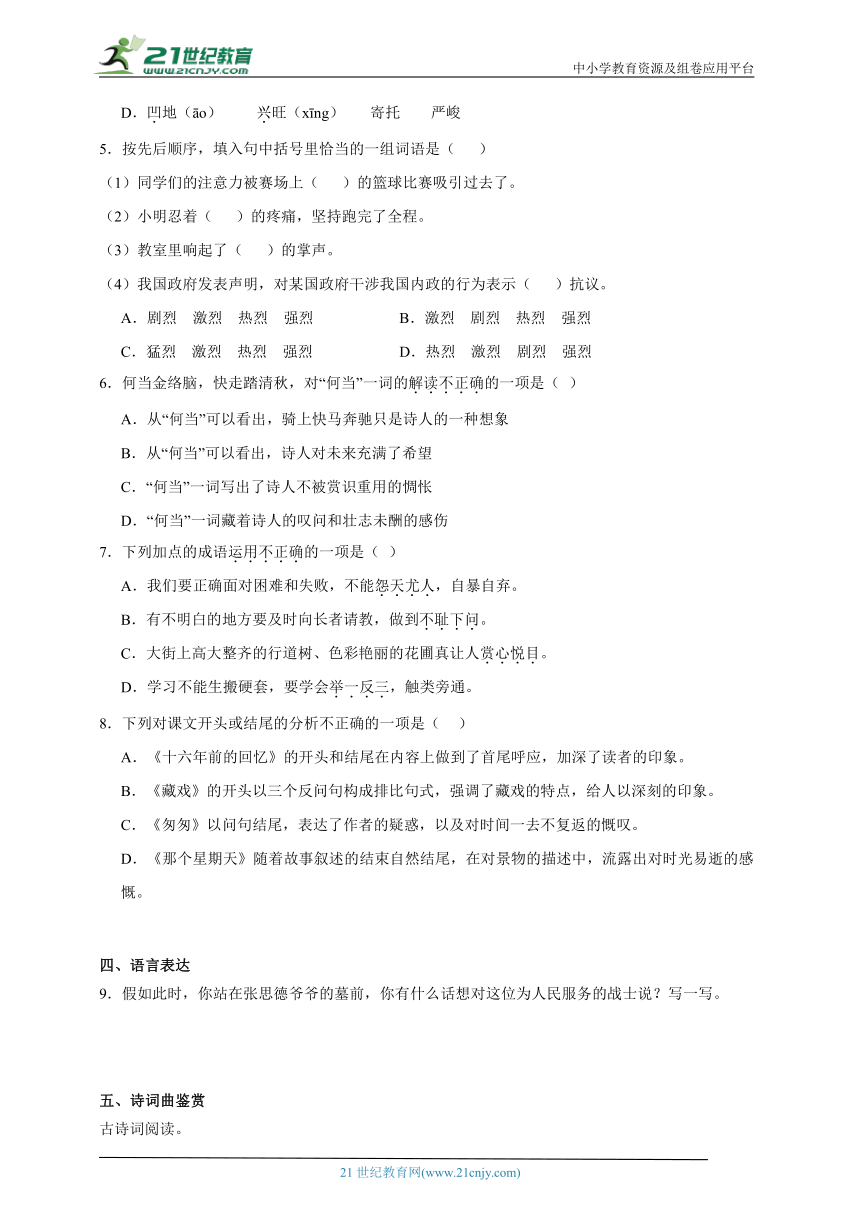

5.按先后顺序,填入句中括号里恰当的一组词语是( )

(1)同学们的注意力被赛场上( )的篮球比赛吸引过去了。

(2)小明忍着( )的疼痛,坚持跑完了全程。

(3)教室里响起了( )的掌声。

(4)我国政府发表声明,对某国政府干涉我国内政的行为表示( )抗议。

A.剧烈 激烈 热烈 强烈 B.激烈 剧烈 热烈 强烈

C.猛烈 激烈 热烈 强烈 D.热烈 激烈 剧烈 强烈

6.何当金络脑,快走踏清秋,对“何当”一词的解读不正确的一项是( )

A.从“何当”可以看出,骑上快马奔驰只是诗人的一种想象

B.从“何当”可以看出,诗人对未来充满了希望

C.“何当”一词写出了诗人不被赏识重用的惆怅

D.“何当”一词藏着诗人的叹问和壮志未酬的感伤

7.下列加点的成语运用不正确的一项是( )

A.我们要正确面对困难和失败,不能怨天尤人,自暴自弃。

B.有不明白的地方要及时向长者请教,做到不耻下问。

C.大街上高大整齐的行道树、色彩艳丽的花圃真让人赏心悦目。

D.学习不能生搬硬套,要学会举一反三,触类旁通。

8.下列对课文开头或结尾的分析不正确的一项是( )

A.《十六年前的回忆》的开头和结尾在内容上做到了首尾呼应,加深了读者的印象。

B.《藏戏》的开头以三个反问句构成排比句式,强调了藏戏的特点,给人以深刻的印象。

C.《匆匆》以问句结尾,表达了作者的疑惑,以及对时间一去不复返的慨叹。

D.《那个星期天》随着故事叙述的结束自然结尾,在对景物的描述中,流露出对时光易逝的感慨。

四、语言表达

9.假如此时,你站在张思德爷爷的墓前,你有什么话想对这位为人民服务的战士说?写一写。

五、诗词曲鉴赏

古诗词阅读。

竹石

唗定青山不放松,立根原在破岩中。

___________,______________。

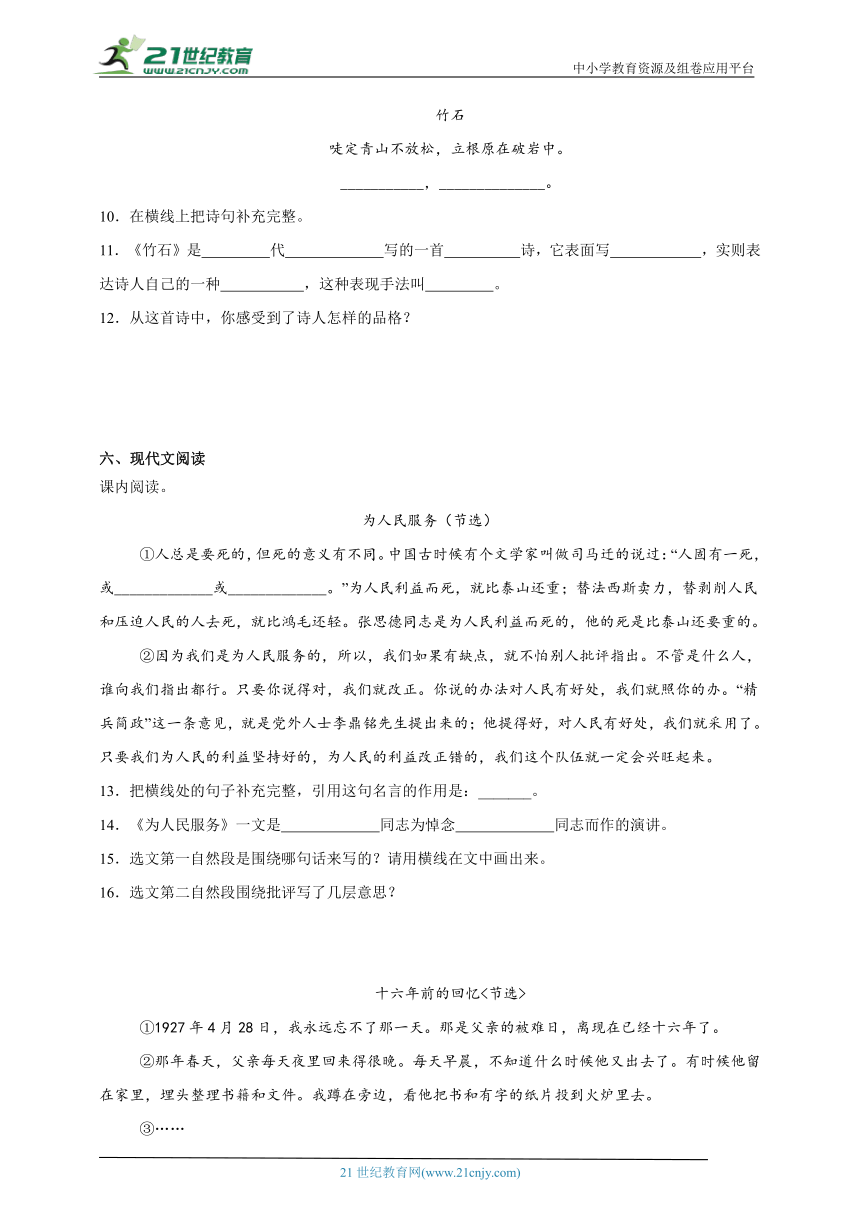

10.在横线上把诗句补充完整。

11.《竹石》是 代 写的一首 诗,它表面写 ,实则表达诗人自己的一种 ,这种表现手法叫 。

12.从这首诗中,你感受到了诗人怎样的品格?

六、现代文阅读

课内阅读。

为人民服务(节选)

①人总是要死的,但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过:“人固有一死,或_____________或_____________。”为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。张思德同志是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的。

②因为我们是为人民服务的,所以,我们如果有缺点,就不怕别人批评指出。不管是什么人,谁向我们指出都行。只要你说得对,我们就改正。你说的办法对人民有好处,我们就照你的办。“精兵简政”这一条意见,就是党外人士李鼎铭先生提出来的;他提得好,对人民有好处,我们就采用了。只要我们为人民的利益坚持好的,为人民的利益改正错的,我们这个队伍就一定会兴旺起来。

13.把横线处的句子补充完整,引用这句名言的作用是:_______。

14.《为人民服务》一文是 同志为悼念 同志而作的演讲。

15.选文第一自然段是围绕哪句话来写的?请用横线在文中画出来。

16.选文第二自然段围绕批评写了几层意思?

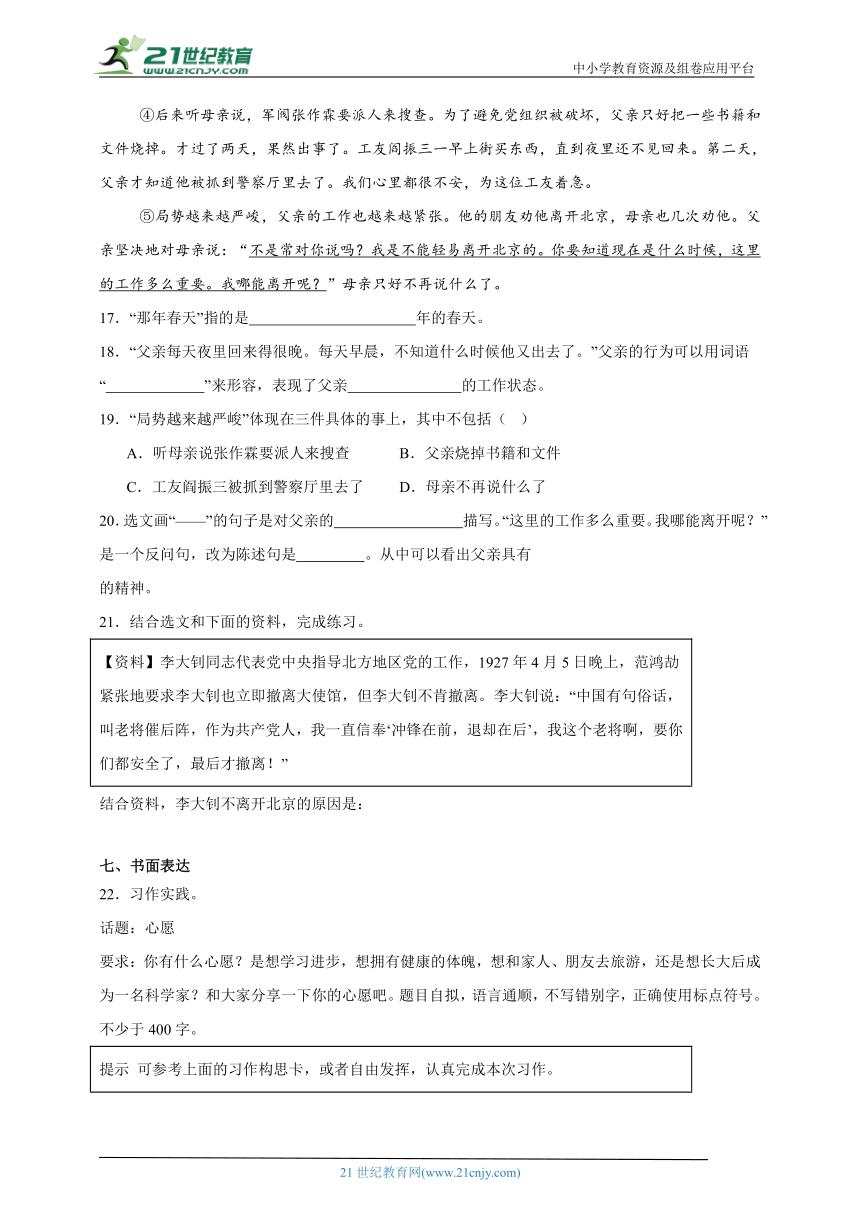

十六年前的回忆<节选>

①1927年4月28日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难日,离现在已经十六年了。

②那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去。

③……

④后来听母亲说,军阀张作霖要派人来搜查。为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。才过了两天,果然出事了。工友阎振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来。第二天,父亲才知道他被抓到警察厅里去了。我们心里都很不安,为这位工友着急。

⑤局势越来越严峻,父亲的工作也越来越紧张。他的朋友劝他离开北京,母亲也几次劝他。父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”母亲只好不再说什么了。

17.“那年春天”指的是 年的春天。

18.“父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。”父亲的行为可以用词语“ ”来形容,表现了父亲 的工作状态。

19.“局势越来越严峻”体现在三件具体的事上,其中不包括( )

A.听母亲说张作霖要派人来搜查 B.父亲烧掉书籍和文件

C.工友阎振三被抓到警察厅里去了 D.母亲不再说什么了

20.选文画“——”的句子是对父亲的 描写。“这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”是一个反问句,改为陈述句是 。从中可以看出父亲具有 的精神。

21.结合选文和下面的资料,完成练习。

【资料】李大钊同志代表党中央指导北方地区党的工作,1927年4月5日晚上,范鸿劼紧张地要求李大钊也立即撤离大使馆,但李大钊不肯撤离。李大钊说:“中国有句俗话,叫老将催后阵,作为共产党人,我一直信奉‘冲锋在前,退却在后’,我这个老将啊,要你们都安全了,最后才撤离!”

结合资料,李大钊不离开北京的原因是:

七、书面表达

22.习作实践。

话题:心愿

要求:你有什么心愿?是想学习进步,想拥有健康的体魄,想和家人、朋友去旅游,还是想长大后成为一名科学家?和大家分享一下你的心愿吧。题目自拟,语言通顺,不写错别字,正确使用标点符号。不少于400字。

提示 可参考上面的习作构思卡,或者自由发挥,认真完成本次习作。

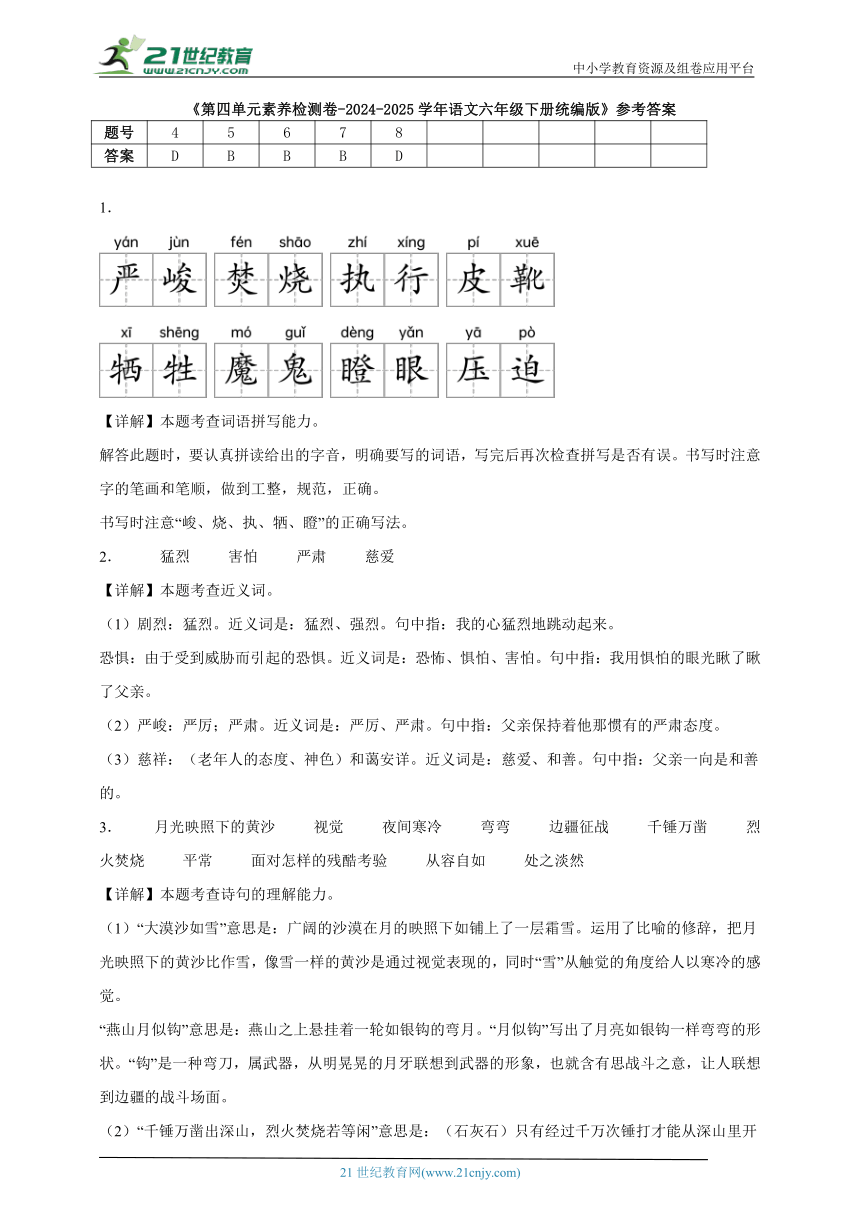

《第四单元素养检测卷-2024-2025学年语文六年级下册统编版》参考答案

题号 4 5 6 7 8

答案 D B B B D

1.

【详解】本题考查词语拼写能力。

解答此题时,要认真拼读给出的字音,明确要写的词语,写完后再次检查拼写是否有误。书写时注意字的笔画和笔顺,做到工整,规范,正确。

书写时注意“峻、烧、执、牺、瞪”的正确写法。

2. 猛烈 害怕 严肃 慈爱

【详解】本题考查近义词。

(1)剧烈:猛烈。近义词是:猛烈、强烈。句中指:我的心猛烈地跳动起来。

恐惧:由于受到威胁而引起的恐惧。近义词是:恐怖、惧怕、害怕。句中指:我用惧怕的眼光瞅了瞅了父亲。

(2)严峻:严厉;严肃。近义词是:严厉、严肃。句中指:父亲保持着他那惯有的严肃态度。

(3)慈祥:(老年人的态度、神色)和蔼安详。近义词是:慈爱、和善。句中指:父亲一向是和善的。

3. 月光映照下的黄沙 视觉 夜间寒冷 弯弯 边疆征战 千锤万凿 烈火焚烧 平常 面对怎样的残酷考验 从容自如 处之淡然

【详解】本题考查诗句的理解能力。

(1)“大漠沙如雪”意思是:广阔的沙漠在月的映照下如铺上了一层霜雪。运用了比喻的修辞,把月光映照下的黄沙比作雪,像雪一样的黄沙是通过视觉表现的,同时“雪”从触觉的角度给人以寒冷的感觉。

“燕山月似钩”意思是:燕山之上悬挂着一轮如银钩的弯月。“月似钩”写出了月亮如银钩一样弯弯的形状。“钩”是一种弯刀,属武器,从明晃晃的月牙联想到武器的形象,也就含有思战斗之意,让人联想到边疆的战斗场面。

(2)“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”意思是:(石灰石)只有经过千万次锤打才能从深山里开采出来,它把熊熊烈火的焚烧当作很平常的一件事。由此可知石灰从开采到烧制需要先经千万次的锤打,即“千锤万凿”,再经熊熊烈火的焚烧,即“烈火焚烧”。

等闲:平常、轻松。

“若等闲”意思是:好像很平常的一件事。写出了石灰被千锤百炼才出得深山,经历烈火焚身的痛苦也坦然自若。表达了诗人无论面对怎样的磨难,都能坦然面对、不变节操的高尚的道德情操。

4.D

【详解】本题考查字音和字形易错字辨析。

A.抽屉(shì)——ti,书藉——书籍;

B.暂时(zhàn)——zàn,避静——僻静,军伐——军阀;

C.追悼(diào)——dào,剥削(bāo)——bō,砌底——彻底;

故选D。

5.B

【详解】本题考查选词填空。

剧烈:指急剧刺激、变动厉害,它还指药性、疼痛等。

激烈:(形)剧烈;强烈(指言论、动作等)。

热烈:(形)兴奋激动。

强烈:(形)强硬激烈。

猛烈:(形)气势雄壮,力量大。

(1)结合词义,可知,与“篮球比赛”搭配的词应选:激烈。

(2)结合词义,可知,与“疼痛”搭配的词应选:剧烈。

(3)结合词义,可知,与“掌声”搭配的词应选:热烈。

(4)结合词义,可知,与“抗议”搭配的词应选:强烈。

6.B

【详解】本题考查学生诗词歌赋词语的理解,平时注意积累。

句子出自唐代李贺的《马诗二十三首·其五》:大漠沙如雪,燕山月似钩。何当金络脑,快走踏清秋。

意思是:平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪。连绵的燕山山岭上,一弯明月当空,如弯钩一般。什么时候才能给它戴上金络头,在秋高气爽的疆场上驰骋,建立功勋呢?

何当:何时。何时才能受到皇帝的赏识,给我这匹骏马佩戴上黄金打造的辔头,让我在秋天的战场上驰骋,立下功劳呢?三、四句借马以抒情。“金络脑”是贵重的马具,象征马受重用。显然这是作者热望建功立业而又不被赏识所发出的嘶鸣。故从“何当”可以看出,骑上快马奔驰只是诗人的一种想象,表达出诗人不被赏识重用的惆怅,也表达了作者壮志未酬的感伤。故ACD正确。

这里没有表现出诗人对未来充满希望,故B错误。

7.B

【详解】本题考查成语的运用。

A.怨天尤人:指遇到挫折或出了问题,一味报怨天,责怪别人。

阅读句子,结合句中“我们要正确面对困难和失败”可知,“怨天尤人”符合语境。

B.不耻下问:原意是不把向学问、地位等不如自己的人请教当成可耻的事。形容谦虚、好学。

阅读句子,结合句中“及时向长者请教”可知,与“不耻下问”不搭配。故B选项错误。

C.赏心悦目:指因看到好的事物而心情欢畅。

阅读句子,结合句中“高大整齐的行道树、色彩艳丽的花圃”可知,“赏心悦目”符合语境。

D.举一反三:指拿已知的一件事理去推知相类似的其他事理;比喻善于由此知彼,触类旁通。

阅读句子,结合句中“触类旁通”可知,“举一反三”符合语境。

8.D

【详解】本题考查文章开篇或结尾的赏析。

A.《十六年前的回忆》的结尾与文章的开头相呼应。突出这一天是父亲的被难日,让“我”印象深刻,终生难忘。表达出了“我”的悲痛,以及对父亲沉痛的哀悼和深深的思念之情。

B.《藏戏》这篇课文开篇以三个连续的反问句构成排比,突出强调藏戏的特点,颇具特色,先声夺人,引起共鸣,给人以深刻的印象。

C.《匆匆》这篇文章的开头运用了排比手法列出可以复返的一些自然现象,而后提出问题:我们的日子为什么一去不复返呢 和前面形成对比,突出时间的宝贵,引发读者的思考。结尾再次提出这一问题,引人深思,首尾呼应。

D.《那个星期天》这篇文章的开头以时间为线索写出一天的漫长过程,从早到晚,写了一个小男孩在一个星期天等待母亲带她出去玩的经历。

《那个星期天》的结尾:男孩儿蹲在那个又大又重的洗衣盆旁,依偎在母亲怀里,闭上眼睛不再看太阳,光线正无可挽回地消逝,一派荒凉。结尾运用环境描写,“光线正无可挽回地消逝,一派荒凉”属于环境描写,从句子中看出光线荒凉的特点,天色已晚,这个星期天不可能出去玩了,随着故事的叙述运用环境特征自然收尾,衬托了作者的盼望无法实现的悲伤心情。

故选D。

9. 张思德爷爷,您好,我看到了您优秀的事迹,决心向您学习,把为人民服务的光荣传统发扬光大。

【详解】本题考查语言表达能力。

本题需要了解张思德爷爷是谁以及他的事迹。张思德是抗日战争时期的一位普通士兵,但他以高尚的品德和为人民服务的精神著称。在写给张思德爷爷的话时,首先要表达对他的敬意和尊重。可以提到他的事迹对自己产生的影响,以及他在人们心中的地位。可以表达自己对张思德爷爷为人民服务的精神的敬佩,并表示愿意向他学习,将这种精神应用到自己的日常生活中。

如:张思德爷爷,您安息吧。您的一生都在为人民服务,您的无私奉献和英勇精神将永远铭刻在我们的心中。您是我们的榜样,您的精神将激励我们不断前行。我们会继承您的遗志,继续为人民服务,为社会进步贡献自己的力量。您的高尚品质将永远被我们铭记。

10.千磨万击还坚劲 任尔东西南北风 11. 清 郑燮 咏物 竹子在岩石中顽强生长的景象 坚韧不屈的品格 托物言志 12.表现了诗人刚正不阿、正直不屈的品质。

【导语】这篇《竹石》阅读材料设计层次分明,体现了古典诗词教学的典型范式。题干通过“补充诗句-文学常识-主旨把握”三阶设问,既检验基础记忆(补全名句),又考查文学素养(朝代、作者、体裁),最后引导深层思考(托物言志手法与诗人品格)。楷体排版还原了传统书法韵味,下划线填空形式兼顾知识性与互动性。整体紧扣“借物喻人”的核心教学目标,通过郑板桥这首咏物诗,巧妙传递了中国文人“坚韧不屈”的精神内核,符合课标对传统文化传承的要求。

10.本题考查古诗的默写。

书写时注意“磨”“劲”“南”的正确写法。

11.本题考查作家作品和写作手法。

《竹石》是清代书画家郑燮创作的一首七言绝句。郑燮是清代著名书画家、文学家,“扬州八怪”之一。从“竹”“石”意象可知是咏物诗,结合末句“任尔东西南北风”的象征意义,可定为“咏物言志”。表面描写竹子生长环境恶劣却坚韧不拔(如“咬定青山不放松”),实则借竹自喻,表达诗人坚守节操的志向。通过描写客观物象(竹)来寄托主观情志,属于古典诗歌中典型的“托物言志”。

12.本题考查分析人物形象。

《竹石》这首诗通过描绘翠竹扎根破岩、历经磨折仍坚定生长的形象,托物言志。首句“咬定青山不放松”以拟人手法突出竹的执着,“立根原在破岩中”强调其生存环境的恶劣。后两句“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”更进一步通过外力的摧折反衬竹的顽强。全诗借竹喻人,表现了作者在困境中坚守节操、刚正不阿的品格,传递出不畏艰难、宁折不弯的价值观。郑燮作为“扬州八怪”之一,其作品常以物抒怀,此诗亦是其人格精神的写照。

13.重于泰山 轻于鸿毛。

用名言论证死的意义不同,增强说服力。 14. 毛泽东 张思德 15.人总是要死的,但死的意义有不同。 16.写了四层意思:①我们不怕别人批评指出缺点;②不管是谁,谁指出来都行;③只要说得对,我们就改正;④只要办法对人民有好处,我们就照办。

【导语】这篇《为人民服务》节选展现了毛泽东同志对生命价值和政治伦理的深刻思考。文章以司马迁名言开篇,通过“泰山”与“鸿毛”的意象对比,构建了革命语境下的生死观。第二段则体现了共产党人虚怀若谷的执政智慧,将“精兵简政”的实例升华为接受批评、自我革新的政治品格。

13.本题考查补全内容和引用名言的作用。

书写时注意“泰”“鸿”的正确写法。

解答“引用名言的作用”时,需结合上下文逻辑关系。首先,观察名言在段落中的位置——它承接首句“死的意义有不同”,并为后文对比不同死法的价值做铺垫。其次,分析名言本身的含义,其指出死亡存在价值差异,与作者论述的核心观点契合。最后,从表达效果上看,引用名人言论能借权威增强可信度,避免空泛说教。因此,答题时需围绕“引出观点”“支撑论点”“增强说服力”等角度,结合具体语境阐述。

示例:通过引用增强说服力,说明死的意义有所不同。

14.本题考查对内容的理解。

1944 年9月5日,张思德在南泥湾执行挖窑烧炭任务时,炭窑塌落,他为救战友不幸遇难。9月8日,毛泽东在中共中央警备团追悼张思德的会议上发表了《为人民服务》的著名演讲。在演讲中,毛泽东通过赞扬张思德“为人民利益而死”的精神,阐述了中国共产党及其领导的八路军、新四军 “完全是为着解放人民的,是彻底地为人民的利益工作的” 这一根本宗旨。

故答案为:《为人民服务》一文是毛泽东同志为悼念张思德同志而作的演讲。

15.本题考查找关键句子。

第①自然段开篇就提出“人总是要死的,但死的意义有不同”这一观点,随后引用司马迁的名言“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”,并将为人民利益而死和替法西斯卖力等不同的死进行对比,最后指出张思德同志为人民利益而死,他的死比泰山还重。整段内容都是围绕“人总是要死的,但死的意义有不同”这句话展开论述的,通过各种事例和对比来阐述死的意义的不同,所以第一自然段是围绕这句话来写的。

16.本题考查对短文内容的理解。

选文第二自然段围绕批评写了四层意思,具体如下:

从“因为我们是为人民服务的,所以,我们如果有缺点,就不怕别人批评指出”可知,强调因为我们的宗旨是为人民服务,所以不惧怕别人指出缺点。故第一层可概括为:我们要有接受批评的态度。

文中“不管是什么人,谁向我们指出都行”表明了接受批评的对象不设限,无论是什么人,只要发现问题都可以向“我们”指出。故第二层可概括为:接受任何人的批评。

“只要你说得对,我们就改正”明确了对待正确批评的态度,即只要批评是正确的,“我们”就会采取行动加以改正。故第三层可概括为:正确的批评我们就接受并改正。

“你说的办法对人民有好处,我们就照你的办。‘精兵简政’这一条意见,就是党外人士李鼎铭先生提出来的;他提得好,对人民有好处,我们就采用了”,通过“精兵简政”这一具体事例,说明只要是对人民有好处的办法,“我们”都会照办。故第四层可概括为:对人民有好处的办法我们就照办。

17.1927 18. 早出晚归 忙碌 19.D 20. 语言 这里的工作多么重要。我不能离开 对革命事业充满责任感,无私无畏 21.革命形势严峻,他要留在北京指导工作,出于共产党员的责任感,他要最后撤离

【导语】这篇回忆录节选以质朴的笔触勾勒出革命先驱李大钊在白色恐怖下的工作场景。通过“烧文件”“工友被捕”等细节描写,展现了1927年严峻的政治环境。文中父亲(李大钊)的语言描写尤为动人,“我哪能离开”的反问句掷地有声,配合资料中“老将催后阵”的宣言,共同塑造出一个坚守岗位、舍生取义的革命者形象。作者采用儿童视角叙述,以“蹲在旁边看”等生活化场景,让英雄形象更真实可感。全文在平静叙述中蕴含着深沉的情感力量。

17.本题考查对内容的理解。

从第①段“1927年4月28日”和“离现在已经十六年了”可知,“那年春天”指的是1927年春天。

18.本题考查对句子的理解。

从文中“父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了”可以看出,父亲早晨很早就出门,晚上很晚才回家,这种行为符合“早出晚归”的特点。

父亲如此早出晚归,结合后文“局势越来越严峻,父亲的工作也越来越紧张”可知,当时局势动荡,父亲肩负着重要的工作任务,早出晚归的状态体现出他工作十分忙碌、紧张,父亲全身心投入工作,忘我的境界。

19.本题考查对内容的理解。

从第④段“后来听母亲说,军阀张作霖要派人来搜查。为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。”“第二天,父亲才知道他被抓到警察厅里去了。我们心里都很不安,为这位工友着急。”可知,搜查、烧文件、工友被捕直接体现局势严峻。“母亲不再说什么”是结果,非体现严峻的事件。

故选D。

20.本题考查对人物描写方法的掌握以及改写句子。

直接引用人物说的话来塑造人物形象、表现人物性格特点,这里直接呈现父亲所说内容,属于语言描写。

反问句改陈述句时,去掉反问词“哪能”,把肯定词“能”改为否定词“不能”,去掉语气词“呢”,问号改为句号。即:这里的工作多么重要。我不能离开。

从父亲的话语中可以看出,在当时严峻的局势下,他深知自己工作的重要性,即便面临危险也坚决不离开,体现出他对革命事业的忠诚、无私奉献以及坚定的革命意志等精神品质。

21.本题考查对材料的分析能力。

资料中明确提到李大钊同志代表党中央指导北方地区党的工作,这表明他承担着重要的领导职责。面对危险,他秉持“冲锋在前,退却在后”的信念,不愿轻易撤离,而是要把同志们的安全放在首位,等大家都安全了最后才撤离,所以他不离开北京是为了履行自己的职责,坚守革命信念,保障同志们的安全。

22.例文:

我的绿色心愿

在我心中,一直藏着一个美好的心愿:让我们的地球变得更加绿意盎然,充满生机。

小时候,我常跟着父母去郊外游玩。那时候,青山绿水随处可见,空气中弥漫着泥土和花草的清香。我在草地上奔跑嬉戏,与蝴蝶追逐,在清澈的小溪里捉小鱼小虾,那是多么快乐的时光啊。然而,随着年龄的增长,我发现周围的环境在悄然变化。高楼大厦不断崛起,绿色的草地却越来越少;工厂的烟囱冒出滚滚浓烟,蓝天不再那么湛蓝;河流也变得污浊,再也见不到灵动的小鱼。这些变化让我感到痛心,也让我有了这个绿色心愿。

为了实现这个心愿,我从身边的小事做起。我会在阳台上种满各种花草,让家里多一些绿色。每次看到它们茁壮成长,我都满心欢喜。外出时,我会自带环保袋,拒绝使用一次性塑料袋。我还会积极参与垃圾分类,向身边的人宣传环保知识,希望能带动更多的人一起行动起来。

我深知,一个人的力量是有限的,但众人拾柴火焰高。如果每个人都能为保护环境贡献一份力量,我们的地球一定会重新焕发出勃勃生机。我期待着有一天,城市里处处是茂密的树木和鲜艳的花朵,天空湛蓝如宝石,河水清澈见底,人与动物和谐相处。我相信,只要我们坚持不懈地努力,这个绿色心愿一定能够实现!

【详解】本题考查书面表达能力。

一、审题。

这是一篇话题作文,话题为“心愿”,要求分享自己的心愿,题目自拟,语言通顺。写作的时候以第一人称展开叙述,首先用一句话引出主题。选择一个最想和大家分享的心愿,具体描述为什么,从中学到了什么。如本领,精神等等。文章内容要充实,可以用拟人、排比、动静结合的写法,还可以引用名人名言增加文章艺术性。

二、立意。

立足于自己的经历和感受选题,写出自己的真情实感,表达时通过具体的事例加以体现。

三、写作思路。

开头:开门见山直接写出自己的心愿是什么。

中间:具体的描述自己的心愿是什么。可通过一件事或一个人,介绍自己理想产生的缘由,注意,心愿一定要积极向上,要现实。然后,写这个心愿有什么作用。再写你要怎么努力来实现它。

结尾:深化文章主旨,抒发自己的感情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第四单元素养检测卷-2024-2025学年语文六年级下册统编版

一、书写

1.读拼音,写词语。

二、填空题

2.写出下面加点词语的近义词。

(1)我的心剧烈地跳动起来,用恐惧的眼光瞅了瞅父亲。( )( )

(2)父亲保持着他那惯有的严峻态度。( )

(3)父亲一向是慈祥的。( )

3.品读诗句,完成练习。

(1)大漠沙如雪,燕山月似钩。

“沙如雪”是将 比作雪,既从 上写出了沙漠在月下的颜色,又从触觉上写出了 的感觉。

“月似钩”表面上是写月亮 的形状,但“钩”也是古代的一种弯刀,在“大漠”“燕山”的特定环境下,容易让人联想到武器和 的景象。

(2)千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

这两句诗写出了石灰从开采到烧制的过程:先“ ”,后“ ”。“等闲”的意思是 ,“若等闲”写出了石灰面对苦难、磨炼时淡定从容的态度,同时也是诗人的心声:无论 ,都能够 、 。

三、选择题

4.下列选项中字形和加点字的读音完全正确的一项是( )

A.抽屉(shì) 耐心(nài) 书藉 剧烈

B.暂时(zhàn) 匪徒(fěi) 避静 军伐

C.追悼(diào) 剥削(bāo) 砌底 魔鬼

D.凹地(āo) 兴旺(xīng) 寄托 严峻

5.按先后顺序,填入句中括号里恰当的一组词语是( )

(1)同学们的注意力被赛场上( )的篮球比赛吸引过去了。

(2)小明忍着( )的疼痛,坚持跑完了全程。

(3)教室里响起了( )的掌声。

(4)我国政府发表声明,对某国政府干涉我国内政的行为表示( )抗议。

A.剧烈 激烈 热烈 强烈 B.激烈 剧烈 热烈 强烈

C.猛烈 激烈 热烈 强烈 D.热烈 激烈 剧烈 强烈

6.何当金络脑,快走踏清秋,对“何当”一词的解读不正确的一项是( )

A.从“何当”可以看出,骑上快马奔驰只是诗人的一种想象

B.从“何当”可以看出,诗人对未来充满了希望

C.“何当”一词写出了诗人不被赏识重用的惆怅

D.“何当”一词藏着诗人的叹问和壮志未酬的感伤

7.下列加点的成语运用不正确的一项是( )

A.我们要正确面对困难和失败,不能怨天尤人,自暴自弃。

B.有不明白的地方要及时向长者请教,做到不耻下问。

C.大街上高大整齐的行道树、色彩艳丽的花圃真让人赏心悦目。

D.学习不能生搬硬套,要学会举一反三,触类旁通。

8.下列对课文开头或结尾的分析不正确的一项是( )

A.《十六年前的回忆》的开头和结尾在内容上做到了首尾呼应,加深了读者的印象。

B.《藏戏》的开头以三个反问句构成排比句式,强调了藏戏的特点,给人以深刻的印象。

C.《匆匆》以问句结尾,表达了作者的疑惑,以及对时间一去不复返的慨叹。

D.《那个星期天》随着故事叙述的结束自然结尾,在对景物的描述中,流露出对时光易逝的感慨。

四、语言表达

9.假如此时,你站在张思德爷爷的墓前,你有什么话想对这位为人民服务的战士说?写一写。

五、诗词曲鉴赏

古诗词阅读。

竹石

唗定青山不放松,立根原在破岩中。

___________,______________。

10.在横线上把诗句补充完整。

11.《竹石》是 代 写的一首 诗,它表面写 ,实则表达诗人自己的一种 ,这种表现手法叫 。

12.从这首诗中,你感受到了诗人怎样的品格?

六、现代文阅读

课内阅读。

为人民服务(节选)

①人总是要死的,但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过:“人固有一死,或_____________或_____________。”为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。张思德同志是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的。

②因为我们是为人民服务的,所以,我们如果有缺点,就不怕别人批评指出。不管是什么人,谁向我们指出都行。只要你说得对,我们就改正。你说的办法对人民有好处,我们就照你的办。“精兵简政”这一条意见,就是党外人士李鼎铭先生提出来的;他提得好,对人民有好处,我们就采用了。只要我们为人民的利益坚持好的,为人民的利益改正错的,我们这个队伍就一定会兴旺起来。

13.把横线处的句子补充完整,引用这句名言的作用是:_______。

14.《为人民服务》一文是 同志为悼念 同志而作的演讲。

15.选文第一自然段是围绕哪句话来写的?请用横线在文中画出来。

16.选文第二自然段围绕批评写了几层意思?

十六年前的回忆<节选>

①1927年4月28日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难日,离现在已经十六年了。

②那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去。

③……

④后来听母亲说,军阀张作霖要派人来搜查。为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。才过了两天,果然出事了。工友阎振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来。第二天,父亲才知道他被抓到警察厅里去了。我们心里都很不安,为这位工友着急。

⑤局势越来越严峻,父亲的工作也越来越紧张。他的朋友劝他离开北京,母亲也几次劝他。父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”母亲只好不再说什么了。

17.“那年春天”指的是 年的春天。

18.“父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。”父亲的行为可以用词语“ ”来形容,表现了父亲 的工作状态。

19.“局势越来越严峻”体现在三件具体的事上,其中不包括( )

A.听母亲说张作霖要派人来搜查 B.父亲烧掉书籍和文件

C.工友阎振三被抓到警察厅里去了 D.母亲不再说什么了

20.选文画“——”的句子是对父亲的 描写。“这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”是一个反问句,改为陈述句是 。从中可以看出父亲具有 的精神。

21.结合选文和下面的资料,完成练习。

【资料】李大钊同志代表党中央指导北方地区党的工作,1927年4月5日晚上,范鸿劼紧张地要求李大钊也立即撤离大使馆,但李大钊不肯撤离。李大钊说:“中国有句俗话,叫老将催后阵,作为共产党人,我一直信奉‘冲锋在前,退却在后’,我这个老将啊,要你们都安全了,最后才撤离!”

结合资料,李大钊不离开北京的原因是:

七、书面表达

22.习作实践。

话题:心愿

要求:你有什么心愿?是想学习进步,想拥有健康的体魄,想和家人、朋友去旅游,还是想长大后成为一名科学家?和大家分享一下你的心愿吧。题目自拟,语言通顺,不写错别字,正确使用标点符号。不少于400字。

提示 可参考上面的习作构思卡,或者自由发挥,认真完成本次习作。

《第四单元素养检测卷-2024-2025学年语文六年级下册统编版》参考答案

题号 4 5 6 7 8

答案 D B B B D

1.

【详解】本题考查词语拼写能力。

解答此题时,要认真拼读给出的字音,明确要写的词语,写完后再次检查拼写是否有误。书写时注意字的笔画和笔顺,做到工整,规范,正确。

书写时注意“峻、烧、执、牺、瞪”的正确写法。

2. 猛烈 害怕 严肃 慈爱

【详解】本题考查近义词。

(1)剧烈:猛烈。近义词是:猛烈、强烈。句中指:我的心猛烈地跳动起来。

恐惧:由于受到威胁而引起的恐惧。近义词是:恐怖、惧怕、害怕。句中指:我用惧怕的眼光瞅了瞅了父亲。

(2)严峻:严厉;严肃。近义词是:严厉、严肃。句中指:父亲保持着他那惯有的严肃态度。

(3)慈祥:(老年人的态度、神色)和蔼安详。近义词是:慈爱、和善。句中指:父亲一向是和善的。

3. 月光映照下的黄沙 视觉 夜间寒冷 弯弯 边疆征战 千锤万凿 烈火焚烧 平常 面对怎样的残酷考验 从容自如 处之淡然

【详解】本题考查诗句的理解能力。

(1)“大漠沙如雪”意思是:广阔的沙漠在月的映照下如铺上了一层霜雪。运用了比喻的修辞,把月光映照下的黄沙比作雪,像雪一样的黄沙是通过视觉表现的,同时“雪”从触觉的角度给人以寒冷的感觉。

“燕山月似钩”意思是:燕山之上悬挂着一轮如银钩的弯月。“月似钩”写出了月亮如银钩一样弯弯的形状。“钩”是一种弯刀,属武器,从明晃晃的月牙联想到武器的形象,也就含有思战斗之意,让人联想到边疆的战斗场面。

(2)“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”意思是:(石灰石)只有经过千万次锤打才能从深山里开采出来,它把熊熊烈火的焚烧当作很平常的一件事。由此可知石灰从开采到烧制需要先经千万次的锤打,即“千锤万凿”,再经熊熊烈火的焚烧,即“烈火焚烧”。

等闲:平常、轻松。

“若等闲”意思是:好像很平常的一件事。写出了石灰被千锤百炼才出得深山,经历烈火焚身的痛苦也坦然自若。表达了诗人无论面对怎样的磨难,都能坦然面对、不变节操的高尚的道德情操。

4.D

【详解】本题考查字音和字形易错字辨析。

A.抽屉(shì)——ti,书藉——书籍;

B.暂时(zhàn)——zàn,避静——僻静,军伐——军阀;

C.追悼(diào)——dào,剥削(bāo)——bō,砌底——彻底;

故选D。

5.B

【详解】本题考查选词填空。

剧烈:指急剧刺激、变动厉害,它还指药性、疼痛等。

激烈:(形)剧烈;强烈(指言论、动作等)。

热烈:(形)兴奋激动。

强烈:(形)强硬激烈。

猛烈:(形)气势雄壮,力量大。

(1)结合词义,可知,与“篮球比赛”搭配的词应选:激烈。

(2)结合词义,可知,与“疼痛”搭配的词应选:剧烈。

(3)结合词义,可知,与“掌声”搭配的词应选:热烈。

(4)结合词义,可知,与“抗议”搭配的词应选:强烈。

6.B

【详解】本题考查学生诗词歌赋词语的理解,平时注意积累。

句子出自唐代李贺的《马诗二十三首·其五》:大漠沙如雪,燕山月似钩。何当金络脑,快走踏清秋。

意思是:平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪。连绵的燕山山岭上,一弯明月当空,如弯钩一般。什么时候才能给它戴上金络头,在秋高气爽的疆场上驰骋,建立功勋呢?

何当:何时。何时才能受到皇帝的赏识,给我这匹骏马佩戴上黄金打造的辔头,让我在秋天的战场上驰骋,立下功劳呢?三、四句借马以抒情。“金络脑”是贵重的马具,象征马受重用。显然这是作者热望建功立业而又不被赏识所发出的嘶鸣。故从“何当”可以看出,骑上快马奔驰只是诗人的一种想象,表达出诗人不被赏识重用的惆怅,也表达了作者壮志未酬的感伤。故ACD正确。

这里没有表现出诗人对未来充满希望,故B错误。

7.B

【详解】本题考查成语的运用。

A.怨天尤人:指遇到挫折或出了问题,一味报怨天,责怪别人。

阅读句子,结合句中“我们要正确面对困难和失败”可知,“怨天尤人”符合语境。

B.不耻下问:原意是不把向学问、地位等不如自己的人请教当成可耻的事。形容谦虚、好学。

阅读句子,结合句中“及时向长者请教”可知,与“不耻下问”不搭配。故B选项错误。

C.赏心悦目:指因看到好的事物而心情欢畅。

阅读句子,结合句中“高大整齐的行道树、色彩艳丽的花圃”可知,“赏心悦目”符合语境。

D.举一反三:指拿已知的一件事理去推知相类似的其他事理;比喻善于由此知彼,触类旁通。

阅读句子,结合句中“触类旁通”可知,“举一反三”符合语境。

8.D

【详解】本题考查文章开篇或结尾的赏析。

A.《十六年前的回忆》的结尾与文章的开头相呼应。突出这一天是父亲的被难日,让“我”印象深刻,终生难忘。表达出了“我”的悲痛,以及对父亲沉痛的哀悼和深深的思念之情。

B.《藏戏》这篇课文开篇以三个连续的反问句构成排比,突出强调藏戏的特点,颇具特色,先声夺人,引起共鸣,给人以深刻的印象。

C.《匆匆》这篇文章的开头运用了排比手法列出可以复返的一些自然现象,而后提出问题:我们的日子为什么一去不复返呢 和前面形成对比,突出时间的宝贵,引发读者的思考。结尾再次提出这一问题,引人深思,首尾呼应。

D.《那个星期天》这篇文章的开头以时间为线索写出一天的漫长过程,从早到晚,写了一个小男孩在一个星期天等待母亲带她出去玩的经历。

《那个星期天》的结尾:男孩儿蹲在那个又大又重的洗衣盆旁,依偎在母亲怀里,闭上眼睛不再看太阳,光线正无可挽回地消逝,一派荒凉。结尾运用环境描写,“光线正无可挽回地消逝,一派荒凉”属于环境描写,从句子中看出光线荒凉的特点,天色已晚,这个星期天不可能出去玩了,随着故事的叙述运用环境特征自然收尾,衬托了作者的盼望无法实现的悲伤心情。

故选D。

9. 张思德爷爷,您好,我看到了您优秀的事迹,决心向您学习,把为人民服务的光荣传统发扬光大。

【详解】本题考查语言表达能力。

本题需要了解张思德爷爷是谁以及他的事迹。张思德是抗日战争时期的一位普通士兵,但他以高尚的品德和为人民服务的精神著称。在写给张思德爷爷的话时,首先要表达对他的敬意和尊重。可以提到他的事迹对自己产生的影响,以及他在人们心中的地位。可以表达自己对张思德爷爷为人民服务的精神的敬佩,并表示愿意向他学习,将这种精神应用到自己的日常生活中。

如:张思德爷爷,您安息吧。您的一生都在为人民服务,您的无私奉献和英勇精神将永远铭刻在我们的心中。您是我们的榜样,您的精神将激励我们不断前行。我们会继承您的遗志,继续为人民服务,为社会进步贡献自己的力量。您的高尚品质将永远被我们铭记。

10.千磨万击还坚劲 任尔东西南北风 11. 清 郑燮 咏物 竹子在岩石中顽强生长的景象 坚韧不屈的品格 托物言志 12.表现了诗人刚正不阿、正直不屈的品质。

【导语】这篇《竹石》阅读材料设计层次分明,体现了古典诗词教学的典型范式。题干通过“补充诗句-文学常识-主旨把握”三阶设问,既检验基础记忆(补全名句),又考查文学素养(朝代、作者、体裁),最后引导深层思考(托物言志手法与诗人品格)。楷体排版还原了传统书法韵味,下划线填空形式兼顾知识性与互动性。整体紧扣“借物喻人”的核心教学目标,通过郑板桥这首咏物诗,巧妙传递了中国文人“坚韧不屈”的精神内核,符合课标对传统文化传承的要求。

10.本题考查古诗的默写。

书写时注意“磨”“劲”“南”的正确写法。

11.本题考查作家作品和写作手法。

《竹石》是清代书画家郑燮创作的一首七言绝句。郑燮是清代著名书画家、文学家,“扬州八怪”之一。从“竹”“石”意象可知是咏物诗,结合末句“任尔东西南北风”的象征意义,可定为“咏物言志”。表面描写竹子生长环境恶劣却坚韧不拔(如“咬定青山不放松”),实则借竹自喻,表达诗人坚守节操的志向。通过描写客观物象(竹)来寄托主观情志,属于古典诗歌中典型的“托物言志”。

12.本题考查分析人物形象。

《竹石》这首诗通过描绘翠竹扎根破岩、历经磨折仍坚定生长的形象,托物言志。首句“咬定青山不放松”以拟人手法突出竹的执着,“立根原在破岩中”强调其生存环境的恶劣。后两句“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”更进一步通过外力的摧折反衬竹的顽强。全诗借竹喻人,表现了作者在困境中坚守节操、刚正不阿的品格,传递出不畏艰难、宁折不弯的价值观。郑燮作为“扬州八怪”之一,其作品常以物抒怀,此诗亦是其人格精神的写照。

13.重于泰山 轻于鸿毛。

用名言论证死的意义不同,增强说服力。 14. 毛泽东 张思德 15.人总是要死的,但死的意义有不同。 16.写了四层意思:①我们不怕别人批评指出缺点;②不管是谁,谁指出来都行;③只要说得对,我们就改正;④只要办法对人民有好处,我们就照办。

【导语】这篇《为人民服务》节选展现了毛泽东同志对生命价值和政治伦理的深刻思考。文章以司马迁名言开篇,通过“泰山”与“鸿毛”的意象对比,构建了革命语境下的生死观。第二段则体现了共产党人虚怀若谷的执政智慧,将“精兵简政”的实例升华为接受批评、自我革新的政治品格。

13.本题考查补全内容和引用名言的作用。

书写时注意“泰”“鸿”的正确写法。

解答“引用名言的作用”时,需结合上下文逻辑关系。首先,观察名言在段落中的位置——它承接首句“死的意义有不同”,并为后文对比不同死法的价值做铺垫。其次,分析名言本身的含义,其指出死亡存在价值差异,与作者论述的核心观点契合。最后,从表达效果上看,引用名人言论能借权威增强可信度,避免空泛说教。因此,答题时需围绕“引出观点”“支撑论点”“增强说服力”等角度,结合具体语境阐述。

示例:通过引用增强说服力,说明死的意义有所不同。

14.本题考查对内容的理解。

1944 年9月5日,张思德在南泥湾执行挖窑烧炭任务时,炭窑塌落,他为救战友不幸遇难。9月8日,毛泽东在中共中央警备团追悼张思德的会议上发表了《为人民服务》的著名演讲。在演讲中,毛泽东通过赞扬张思德“为人民利益而死”的精神,阐述了中国共产党及其领导的八路军、新四军 “完全是为着解放人民的,是彻底地为人民的利益工作的” 这一根本宗旨。

故答案为:《为人民服务》一文是毛泽东同志为悼念张思德同志而作的演讲。

15.本题考查找关键句子。

第①自然段开篇就提出“人总是要死的,但死的意义有不同”这一观点,随后引用司马迁的名言“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”,并将为人民利益而死和替法西斯卖力等不同的死进行对比,最后指出张思德同志为人民利益而死,他的死比泰山还重。整段内容都是围绕“人总是要死的,但死的意义有不同”这句话展开论述的,通过各种事例和对比来阐述死的意义的不同,所以第一自然段是围绕这句话来写的。

16.本题考查对短文内容的理解。

选文第二自然段围绕批评写了四层意思,具体如下:

从“因为我们是为人民服务的,所以,我们如果有缺点,就不怕别人批评指出”可知,强调因为我们的宗旨是为人民服务,所以不惧怕别人指出缺点。故第一层可概括为:我们要有接受批评的态度。

文中“不管是什么人,谁向我们指出都行”表明了接受批评的对象不设限,无论是什么人,只要发现问题都可以向“我们”指出。故第二层可概括为:接受任何人的批评。

“只要你说得对,我们就改正”明确了对待正确批评的态度,即只要批评是正确的,“我们”就会采取行动加以改正。故第三层可概括为:正确的批评我们就接受并改正。

“你说的办法对人民有好处,我们就照你的办。‘精兵简政’这一条意见,就是党外人士李鼎铭先生提出来的;他提得好,对人民有好处,我们就采用了”,通过“精兵简政”这一具体事例,说明只要是对人民有好处的办法,“我们”都会照办。故第四层可概括为:对人民有好处的办法我们就照办。

17.1927 18. 早出晚归 忙碌 19.D 20. 语言 这里的工作多么重要。我不能离开 对革命事业充满责任感,无私无畏 21.革命形势严峻,他要留在北京指导工作,出于共产党员的责任感,他要最后撤离

【导语】这篇回忆录节选以质朴的笔触勾勒出革命先驱李大钊在白色恐怖下的工作场景。通过“烧文件”“工友被捕”等细节描写,展现了1927年严峻的政治环境。文中父亲(李大钊)的语言描写尤为动人,“我哪能离开”的反问句掷地有声,配合资料中“老将催后阵”的宣言,共同塑造出一个坚守岗位、舍生取义的革命者形象。作者采用儿童视角叙述,以“蹲在旁边看”等生活化场景,让英雄形象更真实可感。全文在平静叙述中蕴含着深沉的情感力量。

17.本题考查对内容的理解。

从第①段“1927年4月28日”和“离现在已经十六年了”可知,“那年春天”指的是1927年春天。

18.本题考查对句子的理解。

从文中“父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了”可以看出,父亲早晨很早就出门,晚上很晚才回家,这种行为符合“早出晚归”的特点。

父亲如此早出晚归,结合后文“局势越来越严峻,父亲的工作也越来越紧张”可知,当时局势动荡,父亲肩负着重要的工作任务,早出晚归的状态体现出他工作十分忙碌、紧张,父亲全身心投入工作,忘我的境界。

19.本题考查对内容的理解。

从第④段“后来听母亲说,军阀张作霖要派人来搜查。为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。”“第二天,父亲才知道他被抓到警察厅里去了。我们心里都很不安,为这位工友着急。”可知,搜查、烧文件、工友被捕直接体现局势严峻。“母亲不再说什么”是结果,非体现严峻的事件。

故选D。

20.本题考查对人物描写方法的掌握以及改写句子。

直接引用人物说的话来塑造人物形象、表现人物性格特点,这里直接呈现父亲所说内容,属于语言描写。

反问句改陈述句时,去掉反问词“哪能”,把肯定词“能”改为否定词“不能”,去掉语气词“呢”,问号改为句号。即:这里的工作多么重要。我不能离开。

从父亲的话语中可以看出,在当时严峻的局势下,他深知自己工作的重要性,即便面临危险也坚决不离开,体现出他对革命事业的忠诚、无私奉献以及坚定的革命意志等精神品质。

21.本题考查对材料的分析能力。

资料中明确提到李大钊同志代表党中央指导北方地区党的工作,这表明他承担着重要的领导职责。面对危险,他秉持“冲锋在前,退却在后”的信念,不愿轻易撤离,而是要把同志们的安全放在首位,等大家都安全了最后才撤离,所以他不离开北京是为了履行自己的职责,坚守革命信念,保障同志们的安全。

22.例文:

我的绿色心愿

在我心中,一直藏着一个美好的心愿:让我们的地球变得更加绿意盎然,充满生机。

小时候,我常跟着父母去郊外游玩。那时候,青山绿水随处可见,空气中弥漫着泥土和花草的清香。我在草地上奔跑嬉戏,与蝴蝶追逐,在清澈的小溪里捉小鱼小虾,那是多么快乐的时光啊。然而,随着年龄的增长,我发现周围的环境在悄然变化。高楼大厦不断崛起,绿色的草地却越来越少;工厂的烟囱冒出滚滚浓烟,蓝天不再那么湛蓝;河流也变得污浊,再也见不到灵动的小鱼。这些变化让我感到痛心,也让我有了这个绿色心愿。

为了实现这个心愿,我从身边的小事做起。我会在阳台上种满各种花草,让家里多一些绿色。每次看到它们茁壮成长,我都满心欢喜。外出时,我会自带环保袋,拒绝使用一次性塑料袋。我还会积极参与垃圾分类,向身边的人宣传环保知识,希望能带动更多的人一起行动起来。

我深知,一个人的力量是有限的,但众人拾柴火焰高。如果每个人都能为保护环境贡献一份力量,我们的地球一定会重新焕发出勃勃生机。我期待着有一天,城市里处处是茂密的树木和鲜艳的花朵,天空湛蓝如宝石,河水清澈见底,人与动物和谐相处。我相信,只要我们坚持不懈地努力,这个绿色心愿一定能够实现!

【详解】本题考查书面表达能力。

一、审题。

这是一篇话题作文,话题为“心愿”,要求分享自己的心愿,题目自拟,语言通顺。写作的时候以第一人称展开叙述,首先用一句话引出主题。选择一个最想和大家分享的心愿,具体描述为什么,从中学到了什么。如本领,精神等等。文章内容要充实,可以用拟人、排比、动静结合的写法,还可以引用名人名言增加文章艺术性。

二、立意。

立足于自己的经历和感受选题,写出自己的真情实感,表达时通过具体的事例加以体现。

三、写作思路。

开头:开门见山直接写出自己的心愿是什么。

中间:具体的描述自己的心愿是什么。可通过一件事或一个人,介绍自己理想产生的缘由,注意,心愿一定要积极向上,要现实。然后,写这个心愿有什么作用。再写你要怎么努力来实现它。

结尾:深化文章主旨,抒发自己的感情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐