2024—2025学年度天津市第七中学高二下学期3月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度天津市第七中学高二下学期3月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 188.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 21:03:03 | ||

图片预览

文档简介

天津市第七中学2024-2025学年高二下学期3月月考历史试题

一、单选题(本大题共15小题)

1.《墨子·法仪》:“天下从事者,不可以无法仪。”《孟子·离娄上》:“徒善不足以为政,徒法不能以自行。”战国道家黄老学派的《黄老帛书·道法》:“道生法。法者,引得失以绳,而明曲直者也。”这些主张( )

A.顺应了中央集权的趋势 B.意在重新塑造社会秩序

C.促使学术逐渐趋向合流 D.焕发了礼乐制度的活力

2.在宋人的诗词中,有许多提及燕然、昆仑、天山、轮台、凉州、居延塞和贺兰山等地。这些地方自唐朝安史之乱后,先后被吐蕃、回鹘和契丹等游牧民族政权控制,到北宋范仲淹、王安石时已有300年,到南宋陆游、辛弃疾时已有450年,但这些政治文化精英对此仍念念不忘。这种现象说明

A.诗词传诵承载着历史文化记忆

B.民族交融是中国历史发展的主流

C.统一中国的文化认同穿越时空

D.文化认同是实现国家统一的前提

3.中华民族与自然融为一体的生活习性,使他们常常十分理性地看待外部世界,除了从容地享受已有的一切,对与现实生活无直接关系的事物多不理会,更不会向往那虚无飘缈的宗教境界。这一文化特色形成的根源在于中国( )

A.传统儒学的封闭 B.农耕文明的影响

C.政治体制的束缚 D.宗教意识的淡薄

4.公元前4千纪末,西亚的苏美尔语、阿卡德语、阿拉米语先后成为地中海东岸地区的通用语言,3世纪左右,这些语言仅限于神庙祭司在祭祀、教学和学术研究时使用。这主要是因为( )

A.宗教信仰的转变

B.军事征服的影响

C.统一帝国的分裂

D.新式文字的发明

5.罗马《十二铜表法》中关于交易行为的要求十分严格,不仅要求交易当事人亲自到场,说出规定的套语,履行铜片的交付手续,而且需要五位证人和一位司秤到场作证,交易方为有效。这一规定从本质上反映了罗马( )

A.公民法注重形式的特点 B.早期的商品经济尚不发达

C.平民与贵族的矛盾激化 D.法律以调节贸易纠纷为主

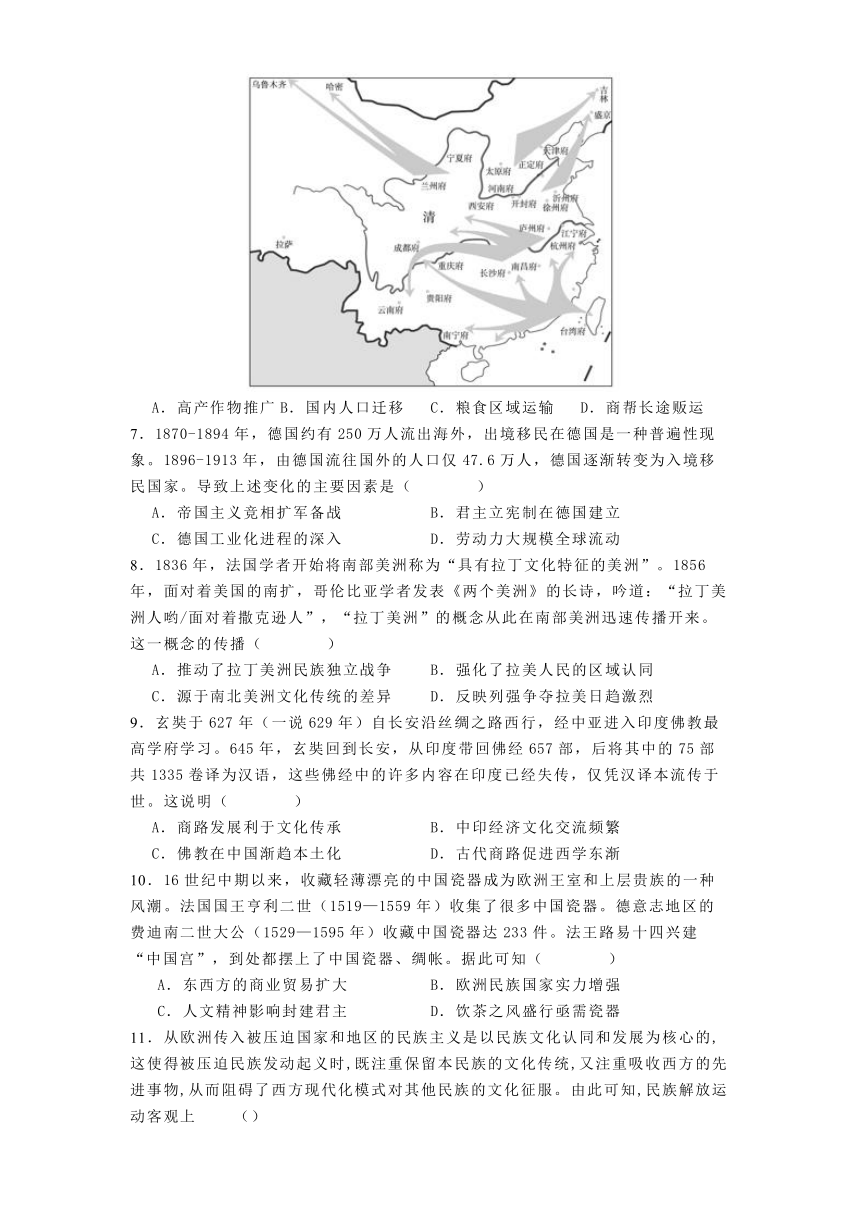

6.如图方向示意图,描绘的是清代前期( )

A.高产作物推广 B.国内人口迁移 C.粮食区域运输 D.商帮长途贩运

7.1870-1894年,德国约有250万人流出海外,出境移民在德国是一种普遍性现象。1896-1913年,由德国流往国外的人口仅47.6万人,德国逐渐转变为入境移民国家。导致上述变化的主要因素是( )

A.帝国主义竞相扩军备战 B.君主立宪制在德国建立

C.德国工业化进程的深入 D.劳动力大规模全球流动

8.1836年,法国学者开始将南部美洲称为“具有拉丁文化特征的美洲”。1856年,面对着美国的南扩,哥伦比亚学者发表《两个美洲》的长诗,吟道:“拉丁美洲人哟/面对着撒克逊人”,“拉丁美洲”的概念从此在南部美洲迅速传播开来。这一概念的传播( )

A.推动了拉丁美洲民族独立战争 B.强化了拉美人民的区域认同

C.源于南北美洲文化传统的差异 D.反映列强争夺拉美日趋激烈

9.玄奘于627年(一说629年)自长安沿丝绸之路西行,经中亚进入印度佛教最高学府学习。645年,玄奘回到长安,从印度带回佛经657部,后将其中的75部共1335卷译为汉语,这些佛经中的许多内容在印度已经失传,仅凭汉译本流传于世。这说明( )

A.商路发展利于文化传承 B.中印经济文化交流频繁

C.佛教在中国渐趋本土化 D.古代商路促进西学东渐

10.16世纪中期以来,收藏轻薄漂亮的中国瓷器成为欧洲王室和上层贵族的一种风潮。法国国王亨利二世(1519—1559年)收集了很多中国瓷器。德意志地区的费迪南二世大公(1529—1595年)收藏中国瓷器达233件。法王路易十四兴建“中国宫”,到处都摆上了中国瓷器、绸帐。据此可知( )

A.东西方的商业贸易扩大 B.欧洲民族国家实力增强

C.人文精神影响封建君主 D.饮茶之风盛行亟需瓷器

11.从欧洲传入被压迫国家和地区的民族主义是以民族文化认同和发展为核心的,这使得被压迫民族发动起义时,既注重保留本民族的文化传统,又注重吸收西方的先进事物,从而阻碍了西方现代化模式对其他民族的文化征服。由此可知,民族解放运动客观上 ()

A.维护了世界文化的多样性

B.铲除了落后地区的封建势力

C.阻碍了新兴国家的近代化

D.塑造了公正合理的国际秩序

12.下表为晚清和民国初年政府颁布的有关图书馆建设的规定。由此可见,图书馆规定的变化( )

时间 史实

1910 年 晚清学部公布《图书馆通行章程》,主张“图书馆之设,所以保存国粹,造成 通才,以备硕学专家研究学艺,学生士人检阅考证之用”

1915 年 教育部除颁布《图书馆规程》外,又颁布了《通俗图书馆规程》,其第一条规定:“各省治、县治应设通俗图书馆,储集各种通俗图书,供公众之阅览”

A.体现了由服务学子向教育国民转型 B.奠定了新文化运动的人才基础

C.保障了中国民众对阅读图书的需求 D.得到社会各个阶层的广泛认可

13.1500年,被纳入西班牙殖民地的美洲各地的人口大约为5000万人,到1650年,下降为大约400万人;1600--1750年,欧洲、中国、印度、中东等地,人口却以空前的速度增长。导致上述人口变化的原因有( )

①西方国家的殖民掠夺 ②传染病的大规模蔓延

③美洲粮食作物的推广 ④西欧工业革命的影响

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

14.明末清初,“西学东渐”肇始,以利玛窦、龙华民、汤若望等为代表的大批耶稣会十相继来华传教,将“西学”传入我国,与我国传统文化发生碰撞与交融。对“碰撞与交融”解读正确的是( )

A.丰富国人看世界的视角 B.实现中国科技的现代转型

C.淡化了国人的民族意识 D.推动启蒙思想在中国传播

15.18世纪20年代,荷兰东印度公司开始了频繁的贸易活动,把产自中国的大量茶叶带入欧洲。荷兰在接受中国茶和茶文化的同时,依据自身习俗形成“茶室”。下表为荷兰茶叶贸易中绿茶和红茶进口变化情况。材料折射出( )

1720-1722年 1730-1732年

绿茶 60.4% 15.6%

红茶 39.6% 84.4%

①饮茶从上流社会向普通民众普及 ②国际贸易伴随着文化的交流传播

③荷兰人的饮茶喜好已经发生改变 ④东西方贸易推动了世界市场发展

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

二、材料题(本大题共3小题)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一西汉至元朝我国西部地区(含川陕地区)人口占全国人口比重(单位:%)

材料二近代以来全球国际人口迁移

时间 1500—1850年 1850—1945年 1945—2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美渊

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4—5倍。 1846—1924年欧洲移出4800万,1834—1941年亚洲移出1200—3700万。 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985一1990年年增长率为2.59%

——邬据沧萍《世界人口》等编制

(1)指出材料一中我国人口分布的变化,并分析其原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,简析近代以来世界人口迁移的主要方向和趋势。

(3)选取材料一二中的任意史实,说明人口迁移与文化发展的关系,

17.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 亚历山大出发时,其身份是马其顿国王,不久后他成为希腊联军统帅。经过十年征伐,他的国家的统治区域扩展到尼罗河流域和印度河流域,还建立了横跨欧亚非三洲的大帝国。他每到一地就自称是当地原来统治者的继承人。他崇尚威严赫赫的东方宫廷礼节,穿波斯、米底君王的衮服,要求人们向他行匍匐礼。亚历山大的统治基本上沿袭了波斯帝国的行省制,但由当地人担任的总督一般只管民政,军队和财政另由马其顿人或希腊人掌握。他在埃及拜谒阿蒙神庙,为女神伊西斯建庙;在巴比伦向当地的主神马都克献祭,下令重建被毁的马都克神庙。他在远征中亚时与当地贵族女子罗克珊结婚,同时,他的80个战友也采用波斯礼仪与当地贵族的女儿结婚。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·古代史编》

材料二 拿破仑当权后,用不断的战争来代替不断的革命。1805年,拿破仑击溃第三次反法同盟,签订《普菜斯堡和约》,占据了莱茵河左(西)岸及许多小邦国。在那里,他赶跑了封建的王公贵族和主教,取消了各种徭役和封建贡赋及教会的什一税,消灭了封建特权和等级制度,宣布公民享有平等与自由。后来建立的莱茵同盟,有16个邦国加入。它们普遍进行了资产阶级改革,推行了《法国民法典》。同时,拿破仑还使德意志由300多个分裂的小邦合并成为30多个大邦。正如恩格斯所说:“拿破仑清扫了德国的奥吉亚斯牛圈,修筑了文明的交通大道。”

——摘编自张淑贤《略论拿破仑战争的国际影响》

(1)依据材料,概括亚历山大为巩固帝国统治采取的措施。

(2)比较亚历山大远征与拿破仑对外战争产生影响的相同点。谈谈你对战争与文明交流的认识。

18.阅读材料,回答问题。

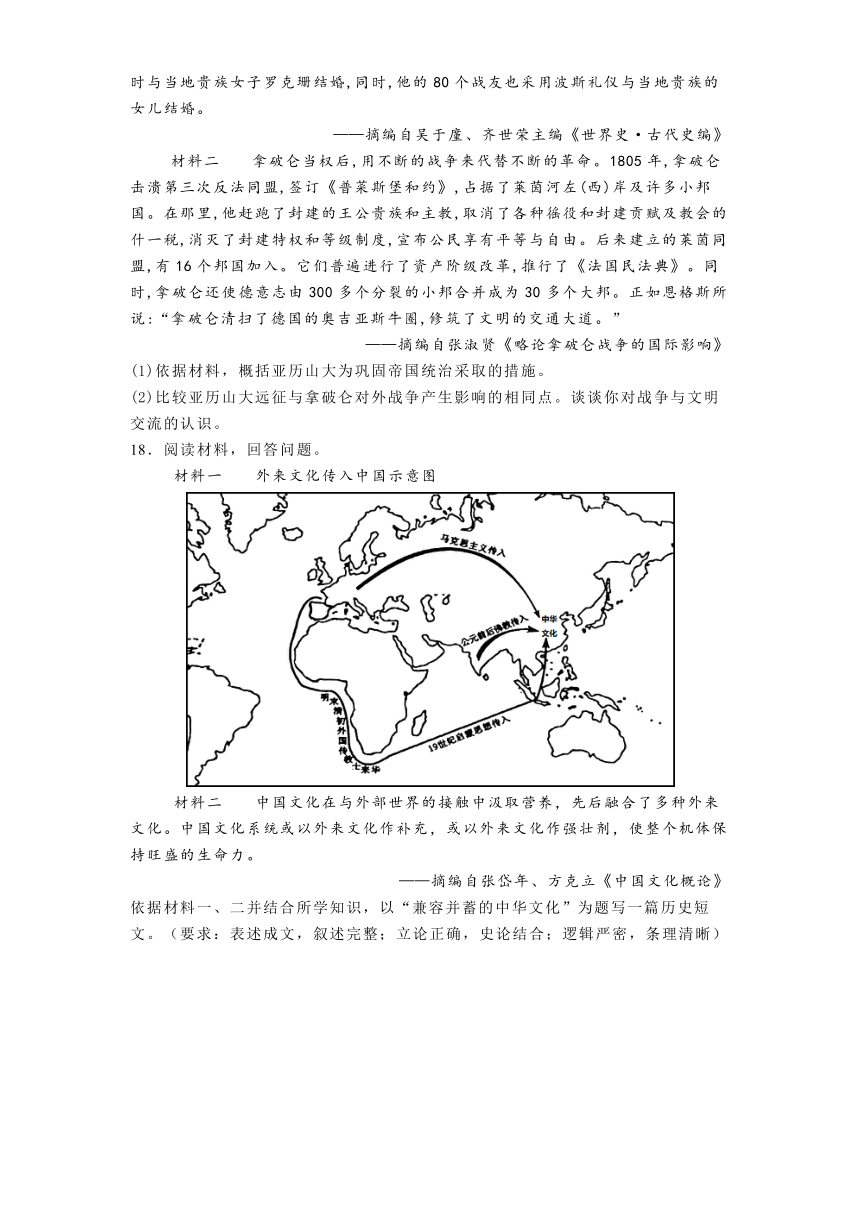

材料一 外来文化传入中国示意图

材料二 中国文化在与外部世界的接触中汲取营养,先后融合了多种外来文化。中国文化系统或以外来文化作补充,或以外来文化作强壮剂,使整个机体保持旺盛的生命力。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概论》

依据材料一、二并结合所学知识,以“兼容并蓄的中华文化”为题写一篇历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

参考答案

1.【答案】B

【详解】据本题材料信息得出主要结论:战国时期,墨家、儒家和道家代表人物从不同角度分析、说明“法”的作用,意在重新塑造社会秩序,B项正确;材料体现的是诸子百家关注“法”的作用,并未强调中央对地方的控制,排除A项;从不同角度关注法律作用,不能说明当时学术逐渐趋向合流,排除C项;焕发了礼乐制度的活力与材料体现的法治受到诸子百家的重视不符,排除D项。

2.【答案】C

【解析】核心素养:家国情怀—宋代的文化认同

选择C:“燕然、昆仑、天山、轮台、凉州、居延塞和贺兰山等地”尽管长时期被吐蕃、回鹘和契丹等游牧民族政权控制,但宋朝政治文化精英们依然对这些地区念念不忘,结合两宋时期的政权形势,这说明统一的文化思想超越时空,深深渗入政治文化精英们的内心。排除A:题干强调的是部分宋词内容体现出来的对统一中国的文化认同,而非诗词对于历史文化记忆的传承作用。排除B:材料没有涉及民族交融。排除D:文化认同是国家统一的基础而非前提。

【易错警示】本题容易错选B项,产生错误的原因是没有找准题干的主体,错误地认为题干的主体是宋代与周边少数民族的交往。实际上,题干的主体是宋代政治文化精英思想观念中的文化认同意识。

3.【答案】B

【详解】依据材料“中华民族与自然融为一体的生活习性,使他们常常十分理性地看待外部世界,除了从容地享受已有的一切”,可以看出传统的自给自足的小农经济对中国文化的影响非常大,B项正确;材料未涉及传统儒学的封闭性,排除A项;经济基础决定上层建筑,根源是经济不是政治,排除C项;社会存在决定社会意识,归根到底还是由经济来决定,排除D项。

4.【答案】B

【解析】新趋考点:古代世界帝国

选择B:据所学知识可知,从公元前4千纪末到亚历山大征服西亚,苏美尔语、阿卡德语、阿拉米语先后成为地中海东岸地区的通用语言,阿卡德语依赖于阿卡德王国的军事征服,后亚述帝国征服阿拉米人,阿拉米语随之传播到两河流域,导致阿卡德语衰落,公元前4世纪后期,亚历山大征服西亚地区,希腊语成为官方语言,阿拉米语不再是通用语言,到3世纪左右,西亚在罗马帝国统治下,这些语言仅限于神庙祭司在祭祀、教学和学术研究时使用,反映了军事征服对语言的影响。排除A、C:宗教信仰转变与统一帝国分裂不是主要原因。排除D:新式文字的发明与史实不符。

5.【答案】B

【详解】

本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是本质题。时空是:古代罗马。根据题干信息可知,罗马《十二铜表法》中关于交易行为的要求十分严格,规定十分繁琐,对于交易安全的需求高于对交易便捷的需求,说明当时商品经济并不发达,B项正确;“公民法注重形式”指出的是现象而不是本质,排除A项;交易行为的规定不能反映平民与贵族的矛盾情况,排除C项;材料仅能说明《十二铜表法》中有关于贸易的内容,不能断定以调节贸易纠纷为主,排除D项。故选B项。

6.【答案】B

【详解】根据材料和所学知识可知,由于内地人口增长迅速,人地矛盾突出;台湾问题的解决,加强了两地之间的交流;清朝推行改土归流,扩大了政府直接控制区域,促进了人口流动等等,这些因素导致了清代前期国内人口迁移,B项正确;高产作物的传入和推广是由海外传入国内,由南向北推广,不符合材料,排除A项;粮食区域运输不涉及从台湾输入大陆,排除C项;材料描绘的是清代前期国内人口迁移,“商帮长途贩运”与材料描述不符,排除D项。

7.【答案】C

【详解】根据材料“1896-1913年,由德国流往国外的人口仅47.6万人,德国逐渐转变为入境移民国家”及所学可知,第二次工业革命时期,德国工业经济得到迅速发展,这为国内创造了有利的就业环境,并且起到了吸引外来移民的作用,C项正确;材料未涉及帝国主义竞相扩军备战的相关信息,与题干信息不符,排除A项;1871年德意志帝国宪法颁布,确立了君主立宪制政体,与题意无关,排除B项;材料无法得出此时劳动力大规模全球流动的相关信息,表述不准确,排除D项。

8.【答案】B

【详解】依据材料“拉丁美洲的概念从此在南部美洲迅速传播开来”,可以看出拉丁美洲作为一个整体的观念在南部美洲的迅速传播,有利于强化人民的区域认同,B项正确;拉丁美洲独立运动的兴起时间为17世纪末18世纪初,与材料时间不符,排除A项;南北文化的差异是导致出现拉丁美洲与北美洲不同区域的原因,而不是这一观念广泛传播传播的主要原因,排除C项;概念的传播,推动了区域认同,而列强争夺激烈只会激起拉美人民的强烈抵抗,排除D项。

9.【答案】A

【详解】题目大概意思为玄奘沿丝绸之路西行,进入印度学习佛教带回佛经,部分佛经在印度失传,仅凭汉译本流传于世,佛经经丝绸之路传入中国,流传于世,说明商路发展利于文化传承,A项正确;题目中强调的是文化的交流,没有中印“经济”交流的信息,排除B项;题目中强调的是佛经的保存,流传于世,没有介绍佛经中国的传播情况,无法得出“本土化”的信息,只是说明了部分佛经译成了汉语,排除C项;西学东渐,是指从明朝后期到近代的西方学术思想向中国传播的历史过程,通常而言是指在明末清初以及晚清民初两个时期之中,欧洲及美国等地学术思想的传入,玄奘去的是印度,不属于西学东渐的范畴,排除D项。

10.【答案】A

【详解】据材料“收藏轻薄漂亮的中国瓷器成为欧洲王室和上层贵族的一种风潮”“收藏中国瓷器达233件”“到处都摆上了中国瓷器、绸帐”并结合所学,当时是新航路开辟后,世界市场开始形成,引起商业革命,东西方商业贸易扩大,A项正确;材料主旨是东西方商业贸易扩大,B项不是材料主旨,排除B项;材料中还有“上层贵族”,C项“封建君主”的说法以偏概全,且材料中的瓷器热不能体现“人文精神”,排除C项;材料体现的是“收藏”瓷器,D项是把瓷器当日常用品,D项与材料主旨不符合,排除D项。

11.【答案】A

【详解】辨题型:作用影响意义类—民族解放运动对文化的影响

选择A:据材料“这使得被压迫民族发动起义时,既注重保留本民族的文化传统,又注重吸收西方的先进事物,从而阻碍了西方现代化模式对其他民族的文化征服”可知,这种作法不仅有助于保持民族的独特性,也有助于维护世界文化的多样性。排除B:被压迫民族这种既注重保留本民族的文化传统,又注重吸收西方的先进事物的行为,不一定完全铲除落后地区的封建势力。排除C:材料中被压迫民族的这种作法,只是在文化上保持传统,却没有排斥近代化事物,所以这种做法不能阻碍新兴国家近代化。排除D:仅材料做法无法塑造公正合理的国际秩序。

12.【答案】A

【详解】材料所示为晚清和民国初年图书馆建设的相关信息,晚清时期,图书馆设立是为了“保存国粹,造成通才,以备硕学专家研究学艺,学生士人检阅考证之用”,民国初年,图书馆的设立是为了“储集各种通俗图书,供公众之阅览”,民国时期的图书馆功能由服务学子向教育国民转型,A项正确;图书馆建设还不具备奠定新文化运动人才基础的巨大效应,不符合史实,排除B项;“保障了”说法错误,排除C项;“各个阶层的广泛认可”说法错误,并且材料内容没有体现社会各个阶层对材料所述图书馆建设的态度,不符合史实,排除D项。

13.【答案】A

【详解】据所学可知,西方国家的殖民掠夺导致美洲各地人口迅速减少,传染病的大规模蔓延是导致美洲各地人口迅速减少的重要原因,美洲粮食作物的推广是中国、中东等地人口上涨的原因,①②③正确。据所学可知,西欧工业革命开始于英国,其标志为1765年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机,④错误,排除BCD项,故本题选A项。

14.【答案】A

【详解】据题干可知主要结论:明末清初,大批西方传教士来华传教,并将西学传到中国,与传统文化发生碰撞与交融。西学东渐丰富了国人看待世界的视角,A项正确;当时中国科技仍是传统科技,排除B项;当时国人只有王朝观念,没有民族意识,排除C项;甲午战败后,启蒙思想在中国传播,与材料时间不符,排除D项。

15.【答案】D

【详解】材料体现不出饮茶从上流社会向普通民众普及,排除①;根据材料“......频繁的贸易活动,把产自中国的大量茶叶带入欧洲。荷兰在接受中国茶和茶文化的同时......”可分析出国际贸易伴随着文化的交流传播,②正确;根据材料“荷兰在接受中国茶和茶文化的同时,依据自身习俗形成‘茶室’。”可分析出荷兰人的饮茶喜好已经发生改变 ,③正确;材料“荷兰东印度公司开始了频繁的贸易活动,把产自中国的大量茶叶带入欧洲。”可分析出东西方贸易推动了世界市场发展,④正确。综上,材料折射出②③④,D项正确;排除A项、B项、C项。

16.【答案】(1)变化:西汉至盛唐,西部人口比重不断提高:唐到元,西部人口比例急剧下降。

原因:盛唐之前,西部地区是中国政治中心和经济发达地区:北方少数民族内迁,增加了西部地区人口;安史之乱后,北方战乱频繁,南方相对稳定,北方人民大量南迁。

(2)方向:工业革命之前,人口迁移主要从欧洲和非洲迁移至美洲,以黑奴贸易为主:工业革命至第二次世界大战这段期间,人口迁移主要从欧洲和亚洲迁移至美洲,以欧洲人数居多:第二次世界大战之后,人口迁移主要从亚非拉地区迁移至欧洲、北美洲、大洋洲,人数逐年增长。

趋势:人口迁入方向逐渐由落后地区向发达地区转变:迁移方式由被迫迁移向自愿迁移转变:国际间人口动数量不断增加,范围不断扩大。

(3)关系:人口迁移推动了不同文化的交融、发展与认同。如1500—1850年欧洲与非洲入口迁入美洲使美洲形成了新的文化认同,发展了欧洲文化主导、整合多种文化因素的新的美洲文化。

【详解】(1)变化:根据材料一中的折线图可以看出,西汉至盛唐,西部人口比重不断提高:唐到元,西部人口比例急剧下降。原因结合所学内容可知,盛唐之前,西部地区是中国政治中心和经济发达地区:北方少数民族内迁,增加了西部地区人口;安史之乱后,北方战乱频繁,南方相对稳定,北方人民大量南迁。

(2)综合材料二表格中的信息可从主要移入地和人口迁移数量等方面畸形总结。如在方向上,工业革命之前,人口迁移主要从欧洲和非洲迁移至美洲,以黑奴贸易为主:工业革命至第二次世界大战这段期间,人口迁移主要从欧洲和亚洲迁移至美洲,以欧洲人数居多:第二次世界大战之后,人口迁移主要从亚非拉地区迁移至欧洲、北美洲、大洋洲,人数逐年增长。趋势上主要是人口迁入方向逐渐由落后地区向发达地区转变:迁移方式由被迫迁移向自愿迁移转变:国际间人口动数量不断增加,范围不断扩大。

(3)综合材料内容和所学可知,人口迁移有利于推动不同文化的交融、发展与认同。如1500—1850年欧洲与非洲入口迁入美洲使美洲形成了新的文化认同,发展了欧洲文化主导、整合多种文化因素的新的美洲文化。

17.【答案】(1)沿用了东方的文化礼仪,沿袭了波斯的行省制度,利用当地的宗教,与当地人通婚。

(2)相同:都通过战争扩大帝国疆域;都对占领区造成侵犯和破坏;都推动了本国或地区文明向外传播;都促进了区域文明联系的加强。认识:一方面,战争会造成不同文化的碰撞和冲突,另一方面,也会促进不同文化的交流和重构,推动人类文明的交融和发展。

【详解】(1)根据材料“他崇尚威严赫赫的东方宫廷礼节,穿波斯、米底君王的衮服,要求人们向他行匍匐礼。……下令重建被毁的马都克神庙。他在远征中亚时与当地贵族女子罗克珊结婚”可得出沿用了东方的文化礼仪,沿袭了波斯的行省制度,利用当地的宗教,与当地人通婚。

(2)相同:综合两则材料信息和所学知识可知,亚历山大远征与拿破仑对外战争都通过战争扩大帝国疆域;都对占领区造成侵犯和破坏;都推动了本国或地区文明向外传播;都促进了区域文明联系的加强。认识:结合所学可知一方面,战争会造成不同文化的碰撞和冲突,另一方面,也会促进不同文化的交流和重构,推动人类文明的交融和发展。

18.【答案】兼容并蓄的中华文化。

中华文化在漫长的发展过程中,不断吸收异国他邦的文化,在交流中不断丰富发展。两汉之际,来自古印度的佛教传入中国,到宋明时期,儒家学说融合佛、道形成理学,佛教融合为中华文化的一部分,对中国的宗教、哲学、艺术等方面产生了深刻影响。

明末清初,随着新航路开辟及早期殖民扩张,外国传教士来华,带来天文、地理、数学等方面的新知识,以徐光启为代表的知识分子会通中西文化,编译科学著作,促进中国传统科技的发展。

鸦片战争后,西学进一步传入中国,特别是随着启蒙思想的传入,中国人向西方学习的历程进一步深入(也可写具体表现如维新思想,三民主义,民主与科学等),推动了戊戌变法、辛亥革命、新文化运动。

俄国十月革命后,马克思主义进一步传入中国,先进的民主主义者开始接受马克思主义,重新探寻解决中国问题的出路,马克思主义的中国化(也可写具体表现如毛泽东思想,邓小平理论等),指导了中国的革命与建设。

总之,中华文化在与外来文化的交流中不断发展、升华,保持了旺盛的生命力。

【详解】根据外来文化传入中国示意图和材料“中国文化在与外部世界的接触中汲取营养,先后融合了多种外来文化。中国文化系统或以外来文化作补充,或以外来文化作强壮剂,使整个机体保持旺盛的生命力”,可拟定论题:兼容并蓄的中华文化。根据材料及所学知识,可从古代、近代中外文化交流发展的史实予以具体论述,注意史论结合,最后小结即可。

第page number页,共number of pages页

一、单选题(本大题共15小题)

1.《墨子·法仪》:“天下从事者,不可以无法仪。”《孟子·离娄上》:“徒善不足以为政,徒法不能以自行。”战国道家黄老学派的《黄老帛书·道法》:“道生法。法者,引得失以绳,而明曲直者也。”这些主张( )

A.顺应了中央集权的趋势 B.意在重新塑造社会秩序

C.促使学术逐渐趋向合流 D.焕发了礼乐制度的活力

2.在宋人的诗词中,有许多提及燕然、昆仑、天山、轮台、凉州、居延塞和贺兰山等地。这些地方自唐朝安史之乱后,先后被吐蕃、回鹘和契丹等游牧民族政权控制,到北宋范仲淹、王安石时已有300年,到南宋陆游、辛弃疾时已有450年,但这些政治文化精英对此仍念念不忘。这种现象说明

A.诗词传诵承载着历史文化记忆

B.民族交融是中国历史发展的主流

C.统一中国的文化认同穿越时空

D.文化认同是实现国家统一的前提

3.中华民族与自然融为一体的生活习性,使他们常常十分理性地看待外部世界,除了从容地享受已有的一切,对与现实生活无直接关系的事物多不理会,更不会向往那虚无飘缈的宗教境界。这一文化特色形成的根源在于中国( )

A.传统儒学的封闭 B.农耕文明的影响

C.政治体制的束缚 D.宗教意识的淡薄

4.公元前4千纪末,西亚的苏美尔语、阿卡德语、阿拉米语先后成为地中海东岸地区的通用语言,3世纪左右,这些语言仅限于神庙祭司在祭祀、教学和学术研究时使用。这主要是因为( )

A.宗教信仰的转变

B.军事征服的影响

C.统一帝国的分裂

D.新式文字的发明

5.罗马《十二铜表法》中关于交易行为的要求十分严格,不仅要求交易当事人亲自到场,说出规定的套语,履行铜片的交付手续,而且需要五位证人和一位司秤到场作证,交易方为有效。这一规定从本质上反映了罗马( )

A.公民法注重形式的特点 B.早期的商品经济尚不发达

C.平民与贵族的矛盾激化 D.法律以调节贸易纠纷为主

6.如图方向示意图,描绘的是清代前期( )

A.高产作物推广 B.国内人口迁移 C.粮食区域运输 D.商帮长途贩运

7.1870-1894年,德国约有250万人流出海外,出境移民在德国是一种普遍性现象。1896-1913年,由德国流往国外的人口仅47.6万人,德国逐渐转变为入境移民国家。导致上述变化的主要因素是( )

A.帝国主义竞相扩军备战 B.君主立宪制在德国建立

C.德国工业化进程的深入 D.劳动力大规模全球流动

8.1836年,法国学者开始将南部美洲称为“具有拉丁文化特征的美洲”。1856年,面对着美国的南扩,哥伦比亚学者发表《两个美洲》的长诗,吟道:“拉丁美洲人哟/面对着撒克逊人”,“拉丁美洲”的概念从此在南部美洲迅速传播开来。这一概念的传播( )

A.推动了拉丁美洲民族独立战争 B.强化了拉美人民的区域认同

C.源于南北美洲文化传统的差异 D.反映列强争夺拉美日趋激烈

9.玄奘于627年(一说629年)自长安沿丝绸之路西行,经中亚进入印度佛教最高学府学习。645年,玄奘回到长安,从印度带回佛经657部,后将其中的75部共1335卷译为汉语,这些佛经中的许多内容在印度已经失传,仅凭汉译本流传于世。这说明( )

A.商路发展利于文化传承 B.中印经济文化交流频繁

C.佛教在中国渐趋本土化 D.古代商路促进西学东渐

10.16世纪中期以来,收藏轻薄漂亮的中国瓷器成为欧洲王室和上层贵族的一种风潮。法国国王亨利二世(1519—1559年)收集了很多中国瓷器。德意志地区的费迪南二世大公(1529—1595年)收藏中国瓷器达233件。法王路易十四兴建“中国宫”,到处都摆上了中国瓷器、绸帐。据此可知( )

A.东西方的商业贸易扩大 B.欧洲民族国家实力增强

C.人文精神影响封建君主 D.饮茶之风盛行亟需瓷器

11.从欧洲传入被压迫国家和地区的民族主义是以民族文化认同和发展为核心的,这使得被压迫民族发动起义时,既注重保留本民族的文化传统,又注重吸收西方的先进事物,从而阻碍了西方现代化模式对其他民族的文化征服。由此可知,民族解放运动客观上 ()

A.维护了世界文化的多样性

B.铲除了落后地区的封建势力

C.阻碍了新兴国家的近代化

D.塑造了公正合理的国际秩序

12.下表为晚清和民国初年政府颁布的有关图书馆建设的规定。由此可见,图书馆规定的变化( )

时间 史实

1910 年 晚清学部公布《图书馆通行章程》,主张“图书馆之设,所以保存国粹,造成 通才,以备硕学专家研究学艺,学生士人检阅考证之用”

1915 年 教育部除颁布《图书馆规程》外,又颁布了《通俗图书馆规程》,其第一条规定:“各省治、县治应设通俗图书馆,储集各种通俗图书,供公众之阅览”

A.体现了由服务学子向教育国民转型 B.奠定了新文化运动的人才基础

C.保障了中国民众对阅读图书的需求 D.得到社会各个阶层的广泛认可

13.1500年,被纳入西班牙殖民地的美洲各地的人口大约为5000万人,到1650年,下降为大约400万人;1600--1750年,欧洲、中国、印度、中东等地,人口却以空前的速度增长。导致上述人口变化的原因有( )

①西方国家的殖民掠夺 ②传染病的大规模蔓延

③美洲粮食作物的推广 ④西欧工业革命的影响

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

14.明末清初,“西学东渐”肇始,以利玛窦、龙华民、汤若望等为代表的大批耶稣会十相继来华传教,将“西学”传入我国,与我国传统文化发生碰撞与交融。对“碰撞与交融”解读正确的是( )

A.丰富国人看世界的视角 B.实现中国科技的现代转型

C.淡化了国人的民族意识 D.推动启蒙思想在中国传播

15.18世纪20年代,荷兰东印度公司开始了频繁的贸易活动,把产自中国的大量茶叶带入欧洲。荷兰在接受中国茶和茶文化的同时,依据自身习俗形成“茶室”。下表为荷兰茶叶贸易中绿茶和红茶进口变化情况。材料折射出( )

1720-1722年 1730-1732年

绿茶 60.4% 15.6%

红茶 39.6% 84.4%

①饮茶从上流社会向普通民众普及 ②国际贸易伴随着文化的交流传播

③荷兰人的饮茶喜好已经发生改变 ④东西方贸易推动了世界市场发展

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

二、材料题(本大题共3小题)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一西汉至元朝我国西部地区(含川陕地区)人口占全国人口比重(单位:%)

材料二近代以来全球国际人口迁移

时间 1500—1850年 1850—1945年 1945—2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美渊

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4—5倍。 1846—1924年欧洲移出4800万,1834—1941年亚洲移出1200—3700万。 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985一1990年年增长率为2.59%

——邬据沧萍《世界人口》等编制

(1)指出材料一中我国人口分布的变化,并分析其原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,简析近代以来世界人口迁移的主要方向和趋势。

(3)选取材料一二中的任意史实,说明人口迁移与文化发展的关系,

17.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 亚历山大出发时,其身份是马其顿国王,不久后他成为希腊联军统帅。经过十年征伐,他的国家的统治区域扩展到尼罗河流域和印度河流域,还建立了横跨欧亚非三洲的大帝国。他每到一地就自称是当地原来统治者的继承人。他崇尚威严赫赫的东方宫廷礼节,穿波斯、米底君王的衮服,要求人们向他行匍匐礼。亚历山大的统治基本上沿袭了波斯帝国的行省制,但由当地人担任的总督一般只管民政,军队和财政另由马其顿人或希腊人掌握。他在埃及拜谒阿蒙神庙,为女神伊西斯建庙;在巴比伦向当地的主神马都克献祭,下令重建被毁的马都克神庙。他在远征中亚时与当地贵族女子罗克珊结婚,同时,他的80个战友也采用波斯礼仪与当地贵族的女儿结婚。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·古代史编》

材料二 拿破仑当权后,用不断的战争来代替不断的革命。1805年,拿破仑击溃第三次反法同盟,签订《普菜斯堡和约》,占据了莱茵河左(西)岸及许多小邦国。在那里,他赶跑了封建的王公贵族和主教,取消了各种徭役和封建贡赋及教会的什一税,消灭了封建特权和等级制度,宣布公民享有平等与自由。后来建立的莱茵同盟,有16个邦国加入。它们普遍进行了资产阶级改革,推行了《法国民法典》。同时,拿破仑还使德意志由300多个分裂的小邦合并成为30多个大邦。正如恩格斯所说:“拿破仑清扫了德国的奥吉亚斯牛圈,修筑了文明的交通大道。”

——摘编自张淑贤《略论拿破仑战争的国际影响》

(1)依据材料,概括亚历山大为巩固帝国统治采取的措施。

(2)比较亚历山大远征与拿破仑对外战争产生影响的相同点。谈谈你对战争与文明交流的认识。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 外来文化传入中国示意图

材料二 中国文化在与外部世界的接触中汲取营养,先后融合了多种外来文化。中国文化系统或以外来文化作补充,或以外来文化作强壮剂,使整个机体保持旺盛的生命力。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概论》

依据材料一、二并结合所学知识,以“兼容并蓄的中华文化”为题写一篇历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

参考答案

1.【答案】B

【详解】据本题材料信息得出主要结论:战国时期,墨家、儒家和道家代表人物从不同角度分析、说明“法”的作用,意在重新塑造社会秩序,B项正确;材料体现的是诸子百家关注“法”的作用,并未强调中央对地方的控制,排除A项;从不同角度关注法律作用,不能说明当时学术逐渐趋向合流,排除C项;焕发了礼乐制度的活力与材料体现的法治受到诸子百家的重视不符,排除D项。

2.【答案】C

【解析】核心素养:家国情怀—宋代的文化认同

选择C:“燕然、昆仑、天山、轮台、凉州、居延塞和贺兰山等地”尽管长时期被吐蕃、回鹘和契丹等游牧民族政权控制,但宋朝政治文化精英们依然对这些地区念念不忘,结合两宋时期的政权形势,这说明统一的文化思想超越时空,深深渗入政治文化精英们的内心。排除A:题干强调的是部分宋词内容体现出来的对统一中国的文化认同,而非诗词对于历史文化记忆的传承作用。排除B:材料没有涉及民族交融。排除D:文化认同是国家统一的基础而非前提。

【易错警示】本题容易错选B项,产生错误的原因是没有找准题干的主体,错误地认为题干的主体是宋代与周边少数民族的交往。实际上,题干的主体是宋代政治文化精英思想观念中的文化认同意识。

3.【答案】B

【详解】依据材料“中华民族与自然融为一体的生活习性,使他们常常十分理性地看待外部世界,除了从容地享受已有的一切”,可以看出传统的自给自足的小农经济对中国文化的影响非常大,B项正确;材料未涉及传统儒学的封闭性,排除A项;经济基础决定上层建筑,根源是经济不是政治,排除C项;社会存在决定社会意识,归根到底还是由经济来决定,排除D项。

4.【答案】B

【解析】新趋考点:古代世界帝国

选择B:据所学知识可知,从公元前4千纪末到亚历山大征服西亚,苏美尔语、阿卡德语、阿拉米语先后成为地中海东岸地区的通用语言,阿卡德语依赖于阿卡德王国的军事征服,后亚述帝国征服阿拉米人,阿拉米语随之传播到两河流域,导致阿卡德语衰落,公元前4世纪后期,亚历山大征服西亚地区,希腊语成为官方语言,阿拉米语不再是通用语言,到3世纪左右,西亚在罗马帝国统治下,这些语言仅限于神庙祭司在祭祀、教学和学术研究时使用,反映了军事征服对语言的影响。排除A、C:宗教信仰转变与统一帝国分裂不是主要原因。排除D:新式文字的发明与史实不符。

5.【答案】B

【详解】

本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是本质题。时空是:古代罗马。根据题干信息可知,罗马《十二铜表法》中关于交易行为的要求十分严格,规定十分繁琐,对于交易安全的需求高于对交易便捷的需求,说明当时商品经济并不发达,B项正确;“公民法注重形式”指出的是现象而不是本质,排除A项;交易行为的规定不能反映平民与贵族的矛盾情况,排除C项;材料仅能说明《十二铜表法》中有关于贸易的内容,不能断定以调节贸易纠纷为主,排除D项。故选B项。

6.【答案】B

【详解】根据材料和所学知识可知,由于内地人口增长迅速,人地矛盾突出;台湾问题的解决,加强了两地之间的交流;清朝推行改土归流,扩大了政府直接控制区域,促进了人口流动等等,这些因素导致了清代前期国内人口迁移,B项正确;高产作物的传入和推广是由海外传入国内,由南向北推广,不符合材料,排除A项;粮食区域运输不涉及从台湾输入大陆,排除C项;材料描绘的是清代前期国内人口迁移,“商帮长途贩运”与材料描述不符,排除D项。

7.【答案】C

【详解】根据材料“1896-1913年,由德国流往国外的人口仅47.6万人,德国逐渐转变为入境移民国家”及所学可知,第二次工业革命时期,德国工业经济得到迅速发展,这为国内创造了有利的就业环境,并且起到了吸引外来移民的作用,C项正确;材料未涉及帝国主义竞相扩军备战的相关信息,与题干信息不符,排除A项;1871年德意志帝国宪法颁布,确立了君主立宪制政体,与题意无关,排除B项;材料无法得出此时劳动力大规模全球流动的相关信息,表述不准确,排除D项。

8.【答案】B

【详解】依据材料“拉丁美洲的概念从此在南部美洲迅速传播开来”,可以看出拉丁美洲作为一个整体的观念在南部美洲的迅速传播,有利于强化人民的区域认同,B项正确;拉丁美洲独立运动的兴起时间为17世纪末18世纪初,与材料时间不符,排除A项;南北文化的差异是导致出现拉丁美洲与北美洲不同区域的原因,而不是这一观念广泛传播传播的主要原因,排除C项;概念的传播,推动了区域认同,而列强争夺激烈只会激起拉美人民的强烈抵抗,排除D项。

9.【答案】A

【详解】题目大概意思为玄奘沿丝绸之路西行,进入印度学习佛教带回佛经,部分佛经在印度失传,仅凭汉译本流传于世,佛经经丝绸之路传入中国,流传于世,说明商路发展利于文化传承,A项正确;题目中强调的是文化的交流,没有中印“经济”交流的信息,排除B项;题目中强调的是佛经的保存,流传于世,没有介绍佛经中国的传播情况,无法得出“本土化”的信息,只是说明了部分佛经译成了汉语,排除C项;西学东渐,是指从明朝后期到近代的西方学术思想向中国传播的历史过程,通常而言是指在明末清初以及晚清民初两个时期之中,欧洲及美国等地学术思想的传入,玄奘去的是印度,不属于西学东渐的范畴,排除D项。

10.【答案】A

【详解】据材料“收藏轻薄漂亮的中国瓷器成为欧洲王室和上层贵族的一种风潮”“收藏中国瓷器达233件”“到处都摆上了中国瓷器、绸帐”并结合所学,当时是新航路开辟后,世界市场开始形成,引起商业革命,东西方商业贸易扩大,A项正确;材料主旨是东西方商业贸易扩大,B项不是材料主旨,排除B项;材料中还有“上层贵族”,C项“封建君主”的说法以偏概全,且材料中的瓷器热不能体现“人文精神”,排除C项;材料体现的是“收藏”瓷器,D项是把瓷器当日常用品,D项与材料主旨不符合,排除D项。

11.【答案】A

【详解】辨题型:作用影响意义类—民族解放运动对文化的影响

选择A:据材料“这使得被压迫民族发动起义时,既注重保留本民族的文化传统,又注重吸收西方的先进事物,从而阻碍了西方现代化模式对其他民族的文化征服”可知,这种作法不仅有助于保持民族的独特性,也有助于维护世界文化的多样性。排除B:被压迫民族这种既注重保留本民族的文化传统,又注重吸收西方的先进事物的行为,不一定完全铲除落后地区的封建势力。排除C:材料中被压迫民族的这种作法,只是在文化上保持传统,却没有排斥近代化事物,所以这种做法不能阻碍新兴国家近代化。排除D:仅材料做法无法塑造公正合理的国际秩序。

12.【答案】A

【详解】材料所示为晚清和民国初年图书馆建设的相关信息,晚清时期,图书馆设立是为了“保存国粹,造成通才,以备硕学专家研究学艺,学生士人检阅考证之用”,民国初年,图书馆的设立是为了“储集各种通俗图书,供公众之阅览”,民国时期的图书馆功能由服务学子向教育国民转型,A项正确;图书馆建设还不具备奠定新文化运动人才基础的巨大效应,不符合史实,排除B项;“保障了”说法错误,排除C项;“各个阶层的广泛认可”说法错误,并且材料内容没有体现社会各个阶层对材料所述图书馆建设的态度,不符合史实,排除D项。

13.【答案】A

【详解】据所学可知,西方国家的殖民掠夺导致美洲各地人口迅速减少,传染病的大规模蔓延是导致美洲各地人口迅速减少的重要原因,美洲粮食作物的推广是中国、中东等地人口上涨的原因,①②③正确。据所学可知,西欧工业革命开始于英国,其标志为1765年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机,④错误,排除BCD项,故本题选A项。

14.【答案】A

【详解】据题干可知主要结论:明末清初,大批西方传教士来华传教,并将西学传到中国,与传统文化发生碰撞与交融。西学东渐丰富了国人看待世界的视角,A项正确;当时中国科技仍是传统科技,排除B项;当时国人只有王朝观念,没有民族意识,排除C项;甲午战败后,启蒙思想在中国传播,与材料时间不符,排除D项。

15.【答案】D

【详解】材料体现不出饮茶从上流社会向普通民众普及,排除①;根据材料“......频繁的贸易活动,把产自中国的大量茶叶带入欧洲。荷兰在接受中国茶和茶文化的同时......”可分析出国际贸易伴随着文化的交流传播,②正确;根据材料“荷兰在接受中国茶和茶文化的同时,依据自身习俗形成‘茶室’。”可分析出荷兰人的饮茶喜好已经发生改变 ,③正确;材料“荷兰东印度公司开始了频繁的贸易活动,把产自中国的大量茶叶带入欧洲。”可分析出东西方贸易推动了世界市场发展,④正确。综上,材料折射出②③④,D项正确;排除A项、B项、C项。

16.【答案】(1)变化:西汉至盛唐,西部人口比重不断提高:唐到元,西部人口比例急剧下降。

原因:盛唐之前,西部地区是中国政治中心和经济发达地区:北方少数民族内迁,增加了西部地区人口;安史之乱后,北方战乱频繁,南方相对稳定,北方人民大量南迁。

(2)方向:工业革命之前,人口迁移主要从欧洲和非洲迁移至美洲,以黑奴贸易为主:工业革命至第二次世界大战这段期间,人口迁移主要从欧洲和亚洲迁移至美洲,以欧洲人数居多:第二次世界大战之后,人口迁移主要从亚非拉地区迁移至欧洲、北美洲、大洋洲,人数逐年增长。

趋势:人口迁入方向逐渐由落后地区向发达地区转变:迁移方式由被迫迁移向自愿迁移转变:国际间人口动数量不断增加,范围不断扩大。

(3)关系:人口迁移推动了不同文化的交融、发展与认同。如1500—1850年欧洲与非洲入口迁入美洲使美洲形成了新的文化认同,发展了欧洲文化主导、整合多种文化因素的新的美洲文化。

【详解】(1)变化:根据材料一中的折线图可以看出,西汉至盛唐,西部人口比重不断提高:唐到元,西部人口比例急剧下降。原因结合所学内容可知,盛唐之前,西部地区是中国政治中心和经济发达地区:北方少数民族内迁,增加了西部地区人口;安史之乱后,北方战乱频繁,南方相对稳定,北方人民大量南迁。

(2)综合材料二表格中的信息可从主要移入地和人口迁移数量等方面畸形总结。如在方向上,工业革命之前,人口迁移主要从欧洲和非洲迁移至美洲,以黑奴贸易为主:工业革命至第二次世界大战这段期间,人口迁移主要从欧洲和亚洲迁移至美洲,以欧洲人数居多:第二次世界大战之后,人口迁移主要从亚非拉地区迁移至欧洲、北美洲、大洋洲,人数逐年增长。趋势上主要是人口迁入方向逐渐由落后地区向发达地区转变:迁移方式由被迫迁移向自愿迁移转变:国际间人口动数量不断增加,范围不断扩大。

(3)综合材料内容和所学可知,人口迁移有利于推动不同文化的交融、发展与认同。如1500—1850年欧洲与非洲入口迁入美洲使美洲形成了新的文化认同,发展了欧洲文化主导、整合多种文化因素的新的美洲文化。

17.【答案】(1)沿用了东方的文化礼仪,沿袭了波斯的行省制度,利用当地的宗教,与当地人通婚。

(2)相同:都通过战争扩大帝国疆域;都对占领区造成侵犯和破坏;都推动了本国或地区文明向外传播;都促进了区域文明联系的加强。认识:一方面,战争会造成不同文化的碰撞和冲突,另一方面,也会促进不同文化的交流和重构,推动人类文明的交融和发展。

【详解】(1)根据材料“他崇尚威严赫赫的东方宫廷礼节,穿波斯、米底君王的衮服,要求人们向他行匍匐礼。……下令重建被毁的马都克神庙。他在远征中亚时与当地贵族女子罗克珊结婚”可得出沿用了东方的文化礼仪,沿袭了波斯的行省制度,利用当地的宗教,与当地人通婚。

(2)相同:综合两则材料信息和所学知识可知,亚历山大远征与拿破仑对外战争都通过战争扩大帝国疆域;都对占领区造成侵犯和破坏;都推动了本国或地区文明向外传播;都促进了区域文明联系的加强。认识:结合所学可知一方面,战争会造成不同文化的碰撞和冲突,另一方面,也会促进不同文化的交流和重构,推动人类文明的交融和发展。

18.【答案】兼容并蓄的中华文化。

中华文化在漫长的发展过程中,不断吸收异国他邦的文化,在交流中不断丰富发展。两汉之际,来自古印度的佛教传入中国,到宋明时期,儒家学说融合佛、道形成理学,佛教融合为中华文化的一部分,对中国的宗教、哲学、艺术等方面产生了深刻影响。

明末清初,随着新航路开辟及早期殖民扩张,外国传教士来华,带来天文、地理、数学等方面的新知识,以徐光启为代表的知识分子会通中西文化,编译科学著作,促进中国传统科技的发展。

鸦片战争后,西学进一步传入中国,特别是随着启蒙思想的传入,中国人向西方学习的历程进一步深入(也可写具体表现如维新思想,三民主义,民主与科学等),推动了戊戌变法、辛亥革命、新文化运动。

俄国十月革命后,马克思主义进一步传入中国,先进的民主主义者开始接受马克思主义,重新探寻解决中国问题的出路,马克思主义的中国化(也可写具体表现如毛泽东思想,邓小平理论等),指导了中国的革命与建设。

总之,中华文化在与外来文化的交流中不断发展、升华,保持了旺盛的生命力。

【详解】根据外来文化传入中国示意图和材料“中国文化在与外部世界的接触中汲取营养,先后融合了多种外来文化。中国文化系统或以外来文化作补充,或以外来文化作强壮剂,使整个机体保持旺盛的生命力”,可拟定论题:兼容并蓄的中华文化。根据材料及所学知识,可从古代、近代中外文化交流发展的史实予以具体论述,注意史论结合,最后小结即可。

第page number页,共number of pages页

同课章节目录