2024—2025学年度天津市小站第一中学高二下学期第一次月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度天津市小站第一中学高二下学期第一次月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 615.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 21:05:11 | ||

图片预览

文档简介

天津市小站第一中学2024-2025学年高二下学期第一次月考历史试题

一、单选题(本大题共25小题)

1.农业出现以后,人们筑屋定居,形成具有相当数量和规模的定居点,为人类提供了比较稳定、安全的生活环境。它最早出现在两河流域,之后其他地区也存在。这些定居点是指( )

A.村落 B.集镇 C.市场 D.城市

2.北魏时期在北部边陲建立了沃野等镇,用以防御。为了保证防御人员各种物资供应,久而久之,镇的商品经济逐渐发展起来。由此看出,中国古代集镇的形成和发展主要是( )

A.以自然村落为基础而形成 B.以发展商品经济作为根本

C.与军事防御目的密切相关 D.导致人口向所有集镇聚集

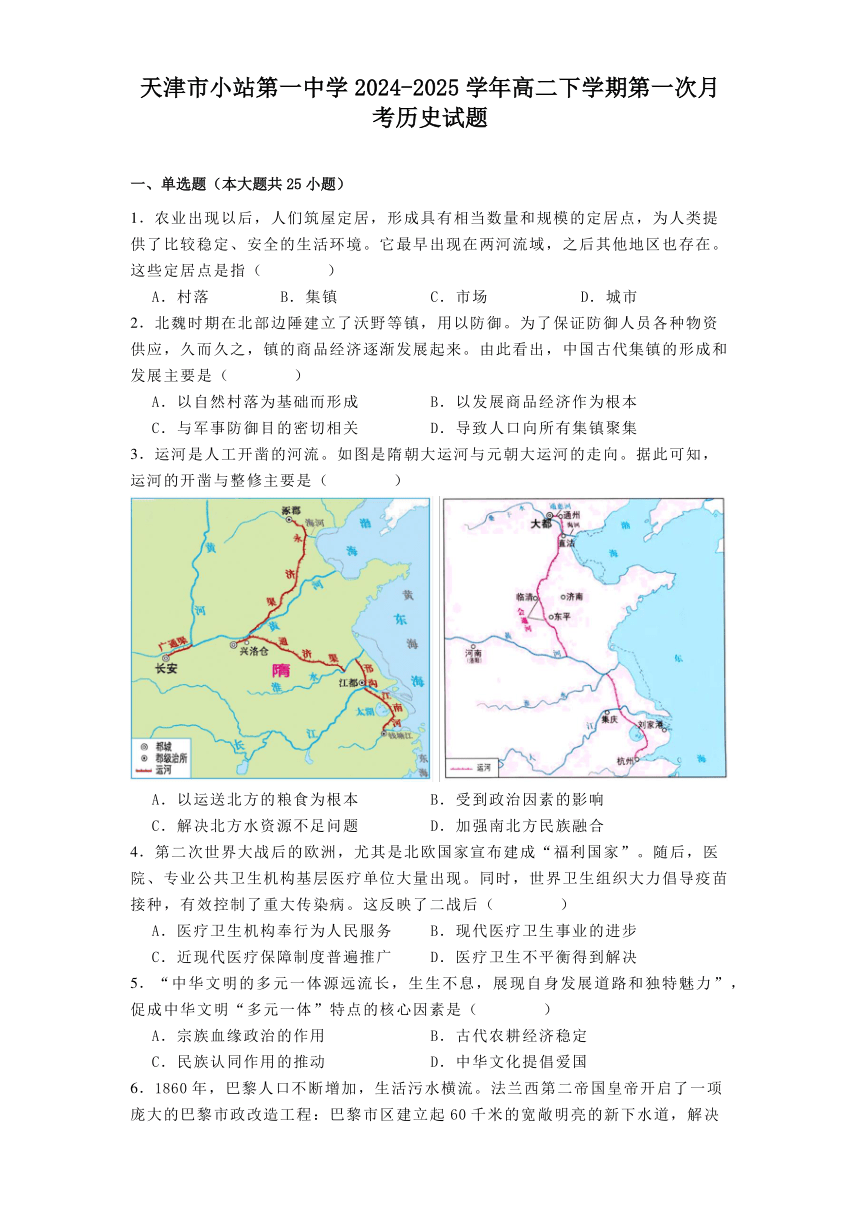

3.运河是人工开凿的河流。如图是隋朝大运河与元朝大运河的走向。据此可知,运河的开凿与整修主要是( )

A.以运送北方的粮食为根本 B.受到政治因素的影响

C.解决北方水资源不足问题 D.加强南北方民族融合

4.第二次世界大战后的欧洲,尤其是北欧国家宣布建成“福利国家”。随后,医院、专业公共卫生机构基层医疗单位大量出现。同时,世界卫生组织大力倡导疫苗接种,有效控制了重大传染病。这反映了二战后( )

A.医疗卫生机构奉行为人民服务 B.现代医疗卫生事业的进步

C.近现代医疗保障制度普遍推广 D.医疗卫生不平衡得到解决

5.“中华文明的多元一体源远流长,生生不息,展现自身发展道路和独特魅力”,促成中华文明“多元一体”特点的核心因素是( )

A.宗族血缘政治的作用 B.古代农耕经济稳定

C.民族认同作用的推动 D.中华文化提倡爱国

6.1860年,巴黎人口不断增加,生活污水横流。法兰西第二帝国皇帝开启了一项庞大的巴黎市政改造工程:巴黎市区建立起60千米的宽敞明亮的新下水道,解决城市污水问题。巴黎同时建立长达26千米林荫大道,还建立了凯旋门景观、钢铁框架的歌剧院、大型商业百货,餐厅、咖啡馆、茶馆随处可见。这说明( )

A.经济发展促进城市治理改善 B.城市主要职能是经济功能

C.城市化与城市管理同步提升 D.皇权用建筑展现自身权威

7.明政府对民居建造有严格规定:“庶民卢舍,不过三间五架,禁用斗拱、饰彩色。”民间合院式的住宅,多将坐北朝南、光照充足的正房安排给长辈居住,子女晚辈居住在朝向东西的厢房。据此可知,中国古代民居设计( )

A.突显君权神授 B.崇尚尊卑礼制

C.体现天人合一 D.追求因地制宜

8.火车票记录了铁路事业的发展。以原沈阳至北京的T12次列车为例,1997年车次前没有字头,运行时间要10小时37分;经过几次提速后,“12次”前先后更改为“K““T”字头。2004年京沈间开通以“D”,字头开头的动车组列车,只需要3小时59分。车次字头的变化反映了中国( )

A.交通运输科技水平的提高 B.铁路运输服务体系不断升级

C.严密的铁路运输网的形成 D.交通建设事业走在世界前列

9.春秋时期,曾宣称“我蛮夷也,不与中国之号谥”的楚国,在大败晋国主持会盟后,同伍于“中国”;“蛮夷之国”的越国继吴而起, “北渡兵于淮以临齐、晋”,一度“号令中国”。上述现象表明( )

A.争霸战争促进政治统一 B.血缘政治传统逐渐打破

C.诸侯争霸助推华夏认同 D.封建制度增强各国实力

10.张家口尚义四台遗址文化遗存分为五组。第一组出土了打制、磨制石器,第三组发现了炭化的粟与黍,第一至四组发现了半地穴式房址,五个组都出土了陶器。下列与其文化特征最相近的考古遗址是 ( )

A.北京人遗址 B.河姆渡遗址

C.兴隆洼遗址 D.二里头遗址

11.明世宗时期,面对严重的旱情,皇帝不但多次在宫中祈雨,同时遣官致祭山川神明。世宗表示:“致灾之由,固在朕躬。但君臣交修,本为一体,朕既痛自循省,惟赖尔文武群臣同寅竭诚,匡朕不逮,以回天意。”由此可知,明世宗( )

A.对自然规律颇为尊重 B.认同“敬天保民”思想

C.具有厚德载物的胸怀 D.推崇天下为公的理想

12.据统计,1934年上海附近的嘉兴县市镇繁华,境内营运的轮汽船仅25艘,总营业额约34万元;传统船有3100余艘,总收入约40万元。这说明当时嘉兴( )

A.列强经济侵略受到坚决的抵制 B.近代交通工具强大的竞争力

C.日本发动全面侵华破坏了交通 D.陆路交通取代传统水路发展

13.1817年出版的由邱嬉所著的《引痘略》,将英国的牛痘医术与中国传统的中医理论相结合,将上臂种痘部位定为手少阳三焦经的消泺、清冷渊二穴,并以经络脏腑理论作了诠释,促进种痘术在中国的推广。这反映了( )

A.中西方医学是同根同源 B.中医药理论更为科学

C.中国传统文化深受推崇 D.西医开始传入至中国

14.苏伊士运河和巴拿马运河是埃及和巴拿马的经济生命线,更是东西方互联互通的要道,因此成为大国的必争之地。这从侧面反映运河开通( )

A.推动了世界市场的形成 B.促进民族解放运动发展

C.刺激了瓜分世界的狂潮 D.推动了国际贸易的发展

15.1929年2月,国民政府颁布“废止中医案”。1929年3月17日(后定这天为“国医节”)全国医药团体代表大会召开,会场上悬挂“提倡中医以防文化侵略”等巨幅标语,社会公众舆论也提出“取缔中医药就是致病民于死命”等声援口号。这反映出( )

A.中医的发展前途较渺茫 B.中医药价值仍被国人认可

C.西医传入冲击了中医药 D.中医药学呈现萎缩的迹象

16.在中世纪的西欧,瘟疫被认为是上帝对人类罪孽的惩罚,患病之人是因自身罪恶而致病的;14世纪以后,人们逐渐认识到瘟疫只是一种生理病痛,只要措施得当是可以战胜的。这一转变( )

A.反映了人们对疫病的理性认识 B.得益于瘟疫传播途径被阻断

C.说明宗教改革取得阶段性胜利 D.是近代科学革命兴起的结果

17.面对臣子弑君:孔子沐浴而朝,请讨杀君之人;孟子则认为,败坏仁义的君主不是好君主,是独夫,可以杀而代之,称不上“弑君”。这主要是因为孟子( )

A.具有民贵君轻的民本思想 B.以仁义为标准衡量君主行为

C.不受传统君臣观念的束缚 D.受到“人性本恶”思想的影响

18.元至正八年(1348),定州民众捐资重建礼拜寺,附《重建礼拜寺记》。碑文记载“回回之人遍天下,而此地尤多,朝夕亦不废礼”,称伊斯兰教“奉正朔,躬庸租,君臣之义无所异,上而慈,下而孝,父子之亲无所异,以至于夫妇之别、长幼之序、朋友之信,举无所异乎!”碑文内容反映了( )

A.开放包容的宗教政策 B.统治者维护儒学正统地位

C.多元文化交流与互鉴 D.经济的发展影响民众信仰

19.“愁眉”一词本指我国古代女子化妆的方法。东汉时期的孙寿喜欢化啼妆、愁眉,这样就显得惹人怜爱,娇媚。佛教传入中国后,“苦”的思想得到传播,南朝陈后主陈叔宝作“落花同泪脸,初月似愁眉”。后人用佛教的“苦脸”代替“泪眼”,再与我国古代的“愁眉”直接结合,创造了“愁眉苦脸”这一成语。这反映出()

A.佛教对中国传统文化的全面颠覆 B.前代语言文字不被社会重视

C.佛教与中国传统文化未出现冲突 D.佛教传入对中华文化的影响

20.明初,苏州府的吴江县盛泽镇有“千百家”,到了乾隆年间“居民且三千家”,“栋宇鳞次,百货俱集,以贸易为事者,往来无虚日”。由此可知( )

A.经济重心开始南移 B.农村集镇发展迅速

C.农耕文明渐趋衰落 D.城市功能不断完善

21.中世纪基督教文化中黑夜代表“罪恶与危险”。但17-18世纪的西方城市里,以娱乐和社交活动为主的夜生活逐渐流行;18世纪中后期以来,劳动时间向夜晚不断延伸。这一变化的主要原因是( )

A.思想解放的影响 B.教会势力的衰落

C.照明条件的改善 D.资本主义的发展

22.1865年清政府创办江南机器制造总局,最初计划以造船为主,因镇压人民需要,改造枪炮,造船成果极为有限;甲午战后因经费紧张,无力造船,船坞长期荒废;1905年将造船部单独划出,招商经营。由此可知,江南机器制造总局( )

A.凸显了官督商办的经营优势 B.表明了实业救国道路的失败

C.突破了中体西用思想的束缚 D.折射出近代化过程举步维艰

23.波斯帝国境内有几条重要的驿道,从以弗所到帝国行政中心苏萨的“御道”,全长2400多千米,设施完善;中国秦朝修建了连通全国的驰道和直道;罗马帝国有“条条大道通罗马”的说法。这些道路的修建( )

A.主要目的是促进经济交流

B.说明东西方之间的文化交流密切

C.体现多元文明中的统一性

D.表明经济发展水平决定建设规模

24.1915年创刊的《妇女杂志》在最初数年里,以提倡贤母良妻为主,旁及妇女医药卫生和抚育儿童的常识。1919年后,该杂志广泛地讨论国内外妇女解放运动的诸种问题,还出版了妇女职业问题、离婚问题产儿限制问题等专号。这一变化折射出( )

A.妇女成为五四运动主力军

B.女性政治地位的提升

C.新文化运动方向发生改变

D.社会启蒙向纵深发展

25.1919年1月,进步团体“学生救国会”创办的《国民》杂志正式出版,杂志编辑邓中夏撰文揭露日本收买北洋军阀、侵占我国领土的罪行,并组织成立平民教育讲演团。该演讲团在4月前后曾围绕山东问题作了一系列声势浩大的巡行讲演。这体现出( )

A.教育革新成为救国的重要途径 B.思想启蒙引导社会运动

C.知识分子是五四运动的主力军 D.中共成立条件已经具备

二、材料题(本大题共2小题)

26.阅读材料,回答问题。

材料一唐朝建立以后,陆上设置驿道,贯通全国各地,驿道沿途设置驿站,全国共设有1639个,接待过往的使者和官吏。主要的驿道有:从长安经太原,往东至幽州,往西可至回纥道;从长安经洛阳,可接渤海道、幽州、扬州;从长安经兰州,接安西入西域道;从长安经成都,可以到南诏;从长安往南经襄阳、长沙,接广州。水路交通方面,各主要河流都可通航。大运河是重要的交通路线德宗时大运河因藩镇叛乱被阻断,东南漕运不通,引起朝野的极度恐慌。贞元二年(786年),江南漕米运到陕州时,德宗高兴地对太子说:“吾父子得生矣。”

——摘编自韩时勉《关于<唐朝国内外的主要交通路线>图》

材料二从1876年吴淞铁路建成到1948年京汉铁路磁涉支线通车的70多年间,中国共建成铁路2万多公里,年平均修筑铁路仅300公里。至1911年,在已建成的9618公里铁路中,有8952公里为西方列强所直接经营或控制经营、中国近代铁路(除西方列强擅自或强行修筑的铁路外)的修筑,从一开始就概由政府或官办铁路机构主持,到1903年以后铁路修筑权才有所开放,出现了民间商办铁路。新中国成立前,真正称得上是民族资产阶级自己集资创设铁路公司兴筑经营的铁路仅375公里。北洋政府时期,军间纷争不已、政局极度动荡,中国铁路事业的发展跌入低谷。全面抗日战争时期,中国铁路事业又受到了极大的破坏。中国近代所建成之铁路线主要集中于东北地区和东部沿海地区,占全国陆地总面积40%以上的广大西北、西南地区所修筑的铁路,仅占全国铁路总里程的5%左右。

——摘编自杨勇刚《中国近代铁路史》等

材料三新中国成立之初,全国铁路总里程仅2.2万公里;公路里程仅8.1万公里,没有一条高速公路,民航航线只有12条。从新中国成立到改革开放前,在政府政策和资金支持下,交通建设取得阶段性成效。改革开放后,交通运输步入发展快车道。截至2020年末,全国铁路运营里程14.6万公里,高铁运营里程3.8万公里,占世界高铁运营里程的2/3;全国公路总里程519.8万公里,高速公路达到16.1万公里,稳居世界之首;全国定期航班航线总条数超过5千条;全国港口万吨级及以上泊位2592个,位居世界首位。

——摘编自《为发展提供不竭动力我国交通基建取得举世瞩目成就(2021.6.15)》

(1)根据材料一、概括唐朝交通的主要特点,并结合材料和所学知识简析其影响。

(2)根据材料二,概括近代中国铁路事业的发展特点。

(3)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来交通运输迅速发展的原因。

27.阅读材料,回答问题。

材料一 维多利亚时期(1837-1901年)的伦敦是最早出现近代贫民窟的城市之一。1851年,英国成为首个城镇化率突破50%的国家,作为英国首都的伦敦,是全国制造业中心与主要贸易港口,吸引着全英及欧洲其他地区的就业人口。同时,圈地运动导致大量失去生产资料的农民被迫进城务工,他们的收入水平普遍很低。当时英国市场经济并不稳定,许多工厂雇有大量的临时工与季节工。伦敦高昂的房租和物价水平远超其他城市,1850-1880年,伦敦市中心普通住房的租金价格几乎翻了一番。政府中的自由主义者认为,经济活动中的自由竞争能解决所有问题,这导致政府更愿意将住房问题交给市场去处理。于是,大量非熟练工、临时工、季节工与失业群体只好搬进过度拥挤、卫生状况恶劣但租金相对较低的居民区生存,而这些居民区也随着人口密度的不断增长逐渐成了贫民窟。

——摘编自高舒琦《19世纪英国伦敦贫民窟更新及对我国的启示》

材料二 新加坡是一个地狭人稠的城市国家。住房问题上,新加坡拥有保障性住房和商品房两大体系,其中,以“组屋”为代表的保障性住房始终占据主体地位,而商品房占比在20世纪90年代一度降至不足1%。早在20世纪60年代,新加坡政府便大规模兴建公共住房。1966颁布的《土地征用法令》规定,政府有权征用私人土地用于国家建设,这保证了大规模建设公共住房所需的土地。组屋售价由政府根据中低收入群体的承受能力而不是成本决定,建设组屋的亏损由财政补贴。政府还限制居民购买组屋次数,更不允许以投资为目的买房。1994年,政府还推出住房特别援助计划,以各种形式向国民提供住房补贴,使组屋价格始终保持在普通居民能够承受的范围内。20世纪90年代后期,组屋开始呈现供过于求的状态。

——摘编自郭伟伟《独具特色的新加坡住房保障制度及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析影响19世纪伦敦贫民窟形成的历史因素。

(2)根据材料二,概括新加坡“组屋”建设的特点。

(3)综合以上材料,谈谈你对近现代城市居住环境变化的启示。

参考答案

1.【答案】A

【详解】结合所学可知,农业出现以后,人们筑屋定居,形成具有相当数量和规模的聚居点——村落 (聚落),A项正确;集镇是指相对较小的、以农业和手工业为主的市镇,与材料信息不符,排除B项;市场是商品经济发展的结果,与材料信息不符,排除C项;城市是生产力发展的结果,与材料信息不符,排除D项。

2.【答案】C

【详解】材料“北魏时期在北部边陲建立了沃野等镇,用以防御”体现的是军事防御对边镇形成的影响,C项正确;材料强调的是军事防御对边镇形成的影响,不是体现镇以自然村落为基础而形成,排除A项;材料体现的是军事色彩,非商品经济,排除B项;材料未涉及人口向所有集镇聚集的说法,排除D项。

3.【答案】B

【详解】据题干和所学知识,隋唐大运河以洛阳为中心,临近都城长安,元朝大运河裁弯取直,直达都城大都,因此两个朝代都城位置的差异使大运河的河道走向发生变化,即受到政治因素的影响,B项正确;要运送北方的粮食是隋朝大运河与元朝大运河的共同原因,排除A项;大运河的开通并不是为了缓解北方缺水问题,排除C项;大运河的开通有利于南北方民族融合,但这不是材料的主旨,排除D项。

4.【答案】B

【详解】根据材料及所学可知,二战后,北欧宣布建成“福利国家”。欧洲的医院和专业卫生机构、基础医疗单位大量出现,世界卫生组织大力倡导疫苗接种,有效控制了一些重大传染病。这些成就表明二战后现代医疗卫生事业取得巨大进步,B项正确;二战后欧洲医疗机构大量出现,属于福利制度内容,从根本是说是缓和社会矛盾的,不是为人民服务的,排除A项;近现代医疗保障制度普遍推广说法绝对化,排除C项;医疗卫生不平衡得到解决说法绝对化,排除D项。

5.【答案】C

【详解】依据材料概括可知:结合所学可知,黄河流域、长江流域、辽河流域等地区出现了众多文明,这些文明既有各自特点,又在长期交流互动中相互促进、兼收并蓄,最终融汇为一体,促进了民族认同观念的形成,进而促进了中华文明“多元一体”特点,D项正确;宗族血缘政治只是在商周时期作用较大,排除A项;农耕经济不是核心因素,排除B项;D项不是核心要素,排除D项。故选C项。

6.【答案】A

【详解】根据材料可知,19世纪后半期,随着工业革命开展,城市化及其伴随的城市问题突出,促进了巴黎市政建设,说明经济发展促进城市治理改善,A项正确;城市是政治、经济、文化中心,城市主要职能是经济功能在材料中无法体现,排除B项;城市化使得城市问题突出,城市管理才得到提升,排除C项;材料中并未涉及建筑突出皇帝权威,排除D项。

7.【答案】B

【详解】根据材料“庶民卢舍,不过三间五架,禁用斗拱、饰彩色”“多将坐北朝南、光照充足的正房安排给长辈居住,子女晚辈居住在朝向东西的厢房”可知,民间房屋禁用斗拱、饰彩色,体现了区别于官府的体制,正房给长辈居住体现了长幼有序,反映了明朝民族设计突出尊卑礼制,B项正确;君权神授体现君主权力来自神明,与民居无关,排除A项;天人合一反映人与自然关系,材料并未强调民居涉及效法自然,排除C项;材料并未明确说明是中国哪个地区的民居,体现不出因地制宜,排除D项。

8.【答案】A

【详解】由题干信息可知,车次字头的变化反映的是火车车速的不断提高,这是交通运输科技水平不断提高的结果,A项正确;题干未体现铁路运输服务体系的升级,排除B项;题干选取的是沈阳至北京车次,无法体现铁路交通运输网形成,排除C项;材料未涉及同世界其它地区的铁路对比,“走在世界前列”在题干无法体现,排除D项。

9.【答案】C

【详解】据本题材料“同伍于‘中国’” 、 “一度‘号令中国’”概括得出:楚国、吴国在诸侯争霸中兴起,且以号令中国自居,体现了楚国、越国对中原华夏文明的接受与认同,C项正确;材料中是春秋时期,以诸侯争霸为主,战国时期发展到兼并战争,春秋还未出现统一基础,排除A项;血缘政治被打破强调宗法分封制被破坏,材料并未涉及,排除B项;春秋时期各国还未实行封建制度,排除D项。

10.【答案】C

【解析】本题考查新石器时代的古人类和文化遗存。依据题干“张家口尚义”“打制、磨制石器”“炭化的粟与黍”“半地穴式房址”“陶器”等信息可知,此遗址应为新石器时代北方文化遗存。兴隆洼遗址是距今8000多年的原始村落遗址,发现于内蒙古赤峰市,发掘出170余座半地穴式房址,也发现了粟和黍,与题干所反映的张家口尚义四台遗址的文化特征最为相近,故C项正确;北京人遗址属于旧石器时代遗址,那时的人们使用打制石器,从事采集和渔猎,排除A项;河姆渡人的房屋主要是干栏式建筑,居民种植水稻,排除B项;二里头遗址中发现了宫殿建筑和青铜器,很有可能是夏文化遗存,排除D项。

11.【答案】B

【详解】根据材料“宫中祈雨”“祭山川神明”“匡朕不逮,以回天意”可知,明世宗一方面为了百姓而祈求风调雨顺,一方面将这种期盼寄托于神灵的眷顾,这体现了“敬天保民”的思想,B项正确;祈雨和致祭山川神明是一种不科学的认知和行为,排除A项;厚德载物主要是宽容仁慈和育人律己的内涵,与题意无关,排除C项;天下为公主要是心怀天下和奉献为民,材料涉及对民的关怀,但还涉及对天的态度,选项表述片面,排除D项。

12.【答案】B

【详解】据材料可知,虽然嘉兴的传统船只数量比新式轮汽船多很多,但两者的营业收入差距却很小,这说明新式轮汽船的竞争力远远强于传统船只,B项正确;材料不能反映本国经营的运输船和外国资本经营的运输船的营业额情况,无法说明列强的经济侵略受到抵制,排除A项;此时日本只是局部侵华,当时日本侵华战争尚未波及嘉兴,排除C项;材料体现船只运输方面的近代化水平不高,但不能反映陆路交通取代传统水路发展,排除D项。

13.【答案】C

【详解】材料“将英国的牛痘医术与中国传统的中医理论相结合,将上臂种痘部位定为手少阳三焦经的消泺、清冷渊二穴,并以经络脏腑理论作了诠释,促进种痘术在中国的推广”体现的是邱嬉将西方医术同中国传统医学理论相结合,助推了种痘术在中国的推广,说明的是中国传统文化深受推崇,C项正确;中西方医学是两种不同的体系,非同根同源,排除A项;中医和西医各有优劣,排除B项;西医是在明末清初传入中国的,排除D项。

14.【答案】D

【详解】根据材料“苏伊士运河和巴拿马运河是埃及和巴拿马的经济生命线,更是东西方互联互通的要道,因此成为大国的必争之地。”及所学可知,埃及的苏伊士运河连接了地中海和红海,巴拿马运河连接了南北美洲,降低了东西方物资交流的成本,大大改变了世界航运格局,推动了国际贸易的发展,D项正确;第二次工业革命的完成,标志着世界市场最终形成,排除A项;苏伊士运河和巴拿马运河的开通与民族解放运动无必然联系,排除B项;西方的殖民扩张及工业革命的完成,刺激了列强对世界的瓜分,排除C项。

15.【答案】B

【详解】依据材料概括可知:国民政府颁布“废止中医案”,立刻遭到社会舆论的反对,说明中医药价值仍被国人认可,B项正确;从材料全国医药团体代表会议悬挂的标语和当时的社会舆论来看,很多人认同中医,发展大有前途,排除A项;材料涉及的是国民政府取缔中医遭到国人反对的事情,而不是西医传入的原因,排除C项;材料未涉及中医药学的发展状况,排除D项。

16.【答案】A

【详解】根据材料可知,早期人们认为瘟疫是上帝对人类罪孽的惩罚,后来逐渐认识到瘟疫只是一种生理病痛,反映了人们对疫病的理性认识,A项正确;这一转变得益于自然科学的发展和医疗卫生的进步,“得益于瘟疫传播途径被阻断”不符合史实,排除B项;宗教改革开始于1517年,排除C项;此时近代科学革命还未兴起,排除D项。

17.【答案】B

【详解】根据材料“孔子沐浴而朝……可以杀而代之”可知,面对臣子弑君,孔子和孟子所持的态度不同,孔子依据周礼中的君臣等级制度,要求讨伐杀君之人,而孟子认为,如果君主的德行不符合仁义之道,那就可以杀而代之,B项正确;材料中孔子的观点并未体现这一点,只有孟子符合这一观点,排除A项;孟子还是受君臣等级制度的影响,他只是巧用孔子“正名”的主张,认为杀败坏仁义的君主,不算杀君,排除C项;孟子主张“人性本善”,排除D项。

18.【答案】C

【详解】根据材料“回回之人遍天下,而此地尤多,朝夕亦不废礼”以及“奉正朔,躬庸租,君臣之义无所异,上而慈,下而孝,父子之亲无所异,以至于夫妇之别、长幼之序、朋友之信,举无所异乎”可知,一方面说明伊斯兰教在当地有众多信徒且保持着宗教活动,另一方面将伊斯兰教的一些观念与儒家所强调的君臣、父子、夫妇、长幼、朋友等伦理道德观念相联系,体现了当时多元文化之间的交流与相互借鉴,不同文化在一定程度上相互融合,C项正确;材料主要是定州民众捐资重建礼拜寺及碑文记载内容,没有体现元朝政府层面开放包容的宗教政策,排除A项;材料重点是在阐述伊斯兰教的情况以及它与传统伦理道德观念的联系,并非强调统治者维护儒学正统地位,排除B项;材料中没有提及经济发展以及经济发展对民众信仰的影响,排除D项。

19.【答案】D

【详解】据材料“‘愁眉’一词本指我国古代女子化妆的方法”“后人用佛教的‘苦脸’代替‘泪眼’,再与我国古代的‘愁眉’直接结合,创造了‘愁眉苦脸’这一成语”可知,佛教文化传入中国后,和中华文化的相融合,并对中国文化产生重要影响,D项正确;佛教对中国传统文化的全面颠覆说法错误,佛教文化对中国产生了重要影响,但不是颠覆,排除A项;材料没有涉及前代语言文字的地位和发展情况,排除B项;佛教传入中国后,和传统文化出现过冲突,排除C项。

20.【答案】B

【详解】根据材料可知,明代到清代苏州府的吴江县盛泽镇的规模不断扩大,贸易繁荣,说明我国古代的农村集镇经济发展迅速,B项正确;经济重心南移开始于唐朝安史之乱后,完成于南宋时期,排除A项;材料中反映的是集镇经济的发展,并未涉及农耕文明的衰落,排除C项;材料反映的是农村集镇的发展,与城市功能的完善无关,排除D项。

21.【答案】D

【详解】据本题材料“中世纪基督教文化中黑夜代表‘罪恶与危险’”“17-18世纪的西方城市里,以娱乐和社交活动为主的夜生活逐渐流行”“18世纪中后期以来,劳动时间向夜晚不断延伸”结合所学知识可知,欧洲人从中世纪的排斥黑夜到社交活动和劳动时间不断地向夜晚延伸,其变化的主要原因是社会经济的发展。18世纪中期第一次工业革命发起后,随着资本的扩张,工厂大量出现以及商品经济的发展,生产和消费活动不短向夜晚延伸,D项正确;思想解放与材料中西方对夜晚观念的改变没有直接必然的联系,排除A项;材料只是提到西方人对黑夜认识的变化,这与教会势力的衰落没有必然联系,排除B项;照明条件的改善是在黑夜中人们能够从事娱乐、社交活动和劳动的客观条件,但不是主要原因,排除C项。

22.【答案】D

【详解】据材料 “1865年清政府创办江南机器制造总局,最初计划以造船为主,因镇压人民需要,改造枪炮,造船成果极为有限;甲午战后因经费紧张,无力造船,船坞长期荒废;1905年将造船部单独划出,招商经营” 和所学知识,江南机器制造总局作为洋务运动创办的军事工业,其发展过程中受到政治需求(镇压人民)、经济困境(经费紧张)等多种因素制约,发展艰难,这折射出中国近代化过程举步维艰,D项正确;材料中江南机器制造总局发展并不顺利,从造船成果有限到船坞荒废,并未凸显官督商办的经营优势,排除A项;实业救国思潮兴起于甲午战争后,且江南机器制造总局是洋务企业,并非实业救国道路实践的典型代表,不能表明实业救国道路的失败,排除B项;江南机器制造总局是洋务运动的产物,其创办和发展依旧是在中体西用思想指导下进行的,并未突破这一思想束缚,排除C项。

23.【答案】C

【详解】波斯、秦朝、罗马帝国处于不同地域,有着不同文明,但都修建了连通各地的道路,这体现了在多元文明背景下,不同地区在交通建设这一方面有着相似的需求和举措,即多元文明中的统一性,C项正确;波斯、秦朝和罗马帝国修建道路,主要目的是为了加强对辽阔疆域的控制与管理,便于军事调动、政令传达等,促进经济交流只是附带作用,并非主要目的,排除A项;题干中并未提及这些道路修建对东西方文化交流的影响,没有相关内容体现文化交流密切,排除B项;题干没有关于经济发展水平与道路建设规模之间关系的阐述,无法得出经济发展水平决定建设规模的结论,排除D项。

24.【答案】D

【详解】据本题材料可知,《妇女杂志》的内容从早期的“贤母良妻”传统家庭角色,到1919年后扩展至职业、离婚、节育等更广泛的社会问题,体现了启蒙从表层观念向深层制度和个体权利的深化。结合所学知识可知,五四运动后,新文化运动的影响力扩大,社会批判从文学、伦理领域深入到具体社会结构,启蒙更具实践性和针对性,D项正确;五四运动的主力军是青年学生和工人阶级,女性虽积极参与,但“主力军”一说缺乏史料支撑,排除A项;女性政治地位提升需通过法律或政策体现,但材料仅涉及妇女解放的社会讨论,未涉及政治权利,排除B项;新文化运动初期以“民主”“科学”为核心,后期部分参与者转向马克思主义,但《妇女杂志》的内容变化仍属于新文化运动的核心议题——反对封建礼教、倡导个性解放,排除C项。

25.【答案】B

【详解】据材料 “《国民》杂志编辑邓中夏撰文揭露日本收买北洋军阀、侵占我国领土的罪行,并组织成立平民教育讲演团…… 围绕山东问题作了一系列声势浩大的巡行讲演” 和所学知识,这些活动在五四运动前夕,通过揭露日本侵略行径和宣传相关问题,起到了思想启蒙作用,为之后的五四运动这一社会运动做了一定的思想动员和铺垫,体现出思想启蒙引导社会运动,B项正确;材料主要围绕揭露日本侵略及进行相关宣传活动,未涉及教育革新的内容,排除A项;据所学知识,五四运动的主力军是工人阶级,不是知识分子,排除C项;中共成立于1921年,成立条件包括马克思主义的传播、工人阶级力量壮大、各地共产主义小组的建立等,材料中仅体现了进步团体的宣传活动,不能表明中共成立条件已经具备,排除D项。

26.【答案】(1)特点:交通发达,水陆兼备;以长安为中心,辐射全国。

影响:密切了各地之间的政治经济联系,促进了民族交融;加强了中央对地方的管理,巩固了国家统一。

(2)特点:起步晚,发展缓慢;具有半殖民地色彩,中国自办铁路严重不足;官营为主,民办微弱;地区分布不均。

(3)原因:改革开放促进现代化事业迅速发展,奠定了物质基础;国家政策的重视;科技水平的提升;社会主义制度的优越性等。

【详解】(1)第一小问特点,据材料一“陆上设置驿道,贯通全国各地”“水路交通方面,各主要河流都可通航”可知,交通发达,水陆兼备;据材料一“从长安经太原,……从长安经洛阳,可接渤海道、幽州、扬州;从长安经兰州,接安西入西域道;从长安经成都,可以到南诏;从长安往南经襄阳、长沙,接广州”可知,以长安为中心,辐射全国。

第二小问影响,根据材料一“从长安经兰州,接安西入西域道;从长安经成都,可以到南诏;从长安往南经襄阳、长沙,接广州。”结合所学知识可知,便利的交通密切了各地之间的政治经济联系,促进了民族交融;据材料一“唐朝建立以后,陆上设置驿道,贯通全国各地,驿道沿途设置驿站,全国共设有1639个”可知,唐朝时期建立的驿道加强了中央对地方的管理,巩固了国家统一。

(2)根据材料二“1876年吴淞铁路建成到1948年……共建成铁路2万多公里”可知,起步晚,发展缓慢;根据材料二“有8952公里为西方列强所直接经营或控制经营”可知,具有半殖民地色彩,中国自办铁路严重不足;根据材料二“由政府或官办铁路机构主持,到1903年以后铁路修筑权才有所开放”可知,官营为主,民办微弱;根据材料二“铁路线主要集中于东北地区和东部沿海地区”可知,地区分布不均。

(3)据材料三“改革开放后,交通运输步入发展快车道”并结合所学知识可知,改革开放促进现代化事业迅速发展,奠定了物质基础;据材料三“在政府政策和资金支持下”并结合所学知识可知,国家政策的重视;据材料三“全国铁路运营里程14.6万公里,高铁运营里程3.8万公里,占世界高铁运营里程的2/3”并结合所学知识可知,科技水平的提高;据材料二“全国公路总里程519.8万公里,高速公路达到16.1万公里,稳居世界之首”与“全国港口万吨级及以上泊位2592个,位居世界首位”并结合所学可知,社会主义制度的优越性。

27.【答案】(1)历史因素:工业革命促使伦敦工商业发达,吸引大量就业人口,人口密度大;圈地运动导致大量农民进城务工,工人工作不稳定、工资低,伦敦住房租金价格高;政府主张自由主义,不解决住房问题。

(2)特点:属于保障性住房,占据住房的主体地位;政府主导;售价相对较低;“建设目的是满足居住而非投资。

(3)启示:城市居住空间变化受经济发展的影响;关注民生,建立健全住房保障制度。

【详解】(1)历史因素:根据材料一“1851年,英国成为首个城镇化率突破50%的国家,作为英国首都的伦敦,是全国制造业中心与主要贸易港口,吸引着全英及欧洲其他地区的就业人口”并结合所学可得出工业革命促使伦敦工商业发达,吸引大量就业人口,人口密度大;根据材料一“同时,圈地运动导致大量失去生产资料的农民被迫进城务工,他们的收入水平普遍很低。当时英国市场经济并不稳定,许多工厂雇有大量的临时工与季节工。伦敦高昂的房租和物价水平远超其他城市,1850-1880年,伦敦市中心普通住房的租金价格几乎翻了一番”得出圈地运动导致大量农民进城务工,工人工作不稳定、工资低,伦敦住房租金价格高;根据材料一“政府中的自由主义者认为,经济活动中的自由竞争能解决所有问题,这导致政府更愿意将住房问题交给市场去处理”得出政府主张自由主义,不解决住房问题。

(2)特点:根据材料二“其中,以‘组屋’为代表的保障性住房始终占据主体地位,而商品房占比在20世纪90年代一度降至不足1%”得出属于保障性住房,占据住房的主体地位;根据材料二“早在20世纪60年代,新加坡政府便大规模兴建公共住房”得出政府主导;根据材料二“组屋售价由政府根据中低收入群体的承受能力而不是成本决定,建设组屋的亏损由财政补贴”得出售价相对较低;根据材料二“政府还限制居民购买组屋次数,更不允许以投资为目的买房”得出建设目的是满足居住而非投资。

(3)启示:根据材料一“1851年,英国成为首个城镇化率突破50%的国家,作为英国首都的伦敦,是全国制造业中心与主要贸易港口,吸引着全英及欧洲其他地区的就业人口”并结合所学可得出城市居住空间变化受经济发展的影响;根据材料二“1994年,政府还推出住房特别援助计划,以各种形式向国民提供住房补贴,使组屋价格始终保持在普通居民能够承受的范围内”并结合所学可得出关注民生,建立健全住房保障制度。

第page number页,共number of pages页

一、单选题(本大题共25小题)

1.农业出现以后,人们筑屋定居,形成具有相当数量和规模的定居点,为人类提供了比较稳定、安全的生活环境。它最早出现在两河流域,之后其他地区也存在。这些定居点是指( )

A.村落 B.集镇 C.市场 D.城市

2.北魏时期在北部边陲建立了沃野等镇,用以防御。为了保证防御人员各种物资供应,久而久之,镇的商品经济逐渐发展起来。由此看出,中国古代集镇的形成和发展主要是( )

A.以自然村落为基础而形成 B.以发展商品经济作为根本

C.与军事防御目的密切相关 D.导致人口向所有集镇聚集

3.运河是人工开凿的河流。如图是隋朝大运河与元朝大运河的走向。据此可知,运河的开凿与整修主要是( )

A.以运送北方的粮食为根本 B.受到政治因素的影响

C.解决北方水资源不足问题 D.加强南北方民族融合

4.第二次世界大战后的欧洲,尤其是北欧国家宣布建成“福利国家”。随后,医院、专业公共卫生机构基层医疗单位大量出现。同时,世界卫生组织大力倡导疫苗接种,有效控制了重大传染病。这反映了二战后( )

A.医疗卫生机构奉行为人民服务 B.现代医疗卫生事业的进步

C.近现代医疗保障制度普遍推广 D.医疗卫生不平衡得到解决

5.“中华文明的多元一体源远流长,生生不息,展现自身发展道路和独特魅力”,促成中华文明“多元一体”特点的核心因素是( )

A.宗族血缘政治的作用 B.古代农耕经济稳定

C.民族认同作用的推动 D.中华文化提倡爱国

6.1860年,巴黎人口不断增加,生活污水横流。法兰西第二帝国皇帝开启了一项庞大的巴黎市政改造工程:巴黎市区建立起60千米的宽敞明亮的新下水道,解决城市污水问题。巴黎同时建立长达26千米林荫大道,还建立了凯旋门景观、钢铁框架的歌剧院、大型商业百货,餐厅、咖啡馆、茶馆随处可见。这说明( )

A.经济发展促进城市治理改善 B.城市主要职能是经济功能

C.城市化与城市管理同步提升 D.皇权用建筑展现自身权威

7.明政府对民居建造有严格规定:“庶民卢舍,不过三间五架,禁用斗拱、饰彩色。”民间合院式的住宅,多将坐北朝南、光照充足的正房安排给长辈居住,子女晚辈居住在朝向东西的厢房。据此可知,中国古代民居设计( )

A.突显君权神授 B.崇尚尊卑礼制

C.体现天人合一 D.追求因地制宜

8.火车票记录了铁路事业的发展。以原沈阳至北京的T12次列车为例,1997年车次前没有字头,运行时间要10小时37分;经过几次提速后,“12次”前先后更改为“K““T”字头。2004年京沈间开通以“D”,字头开头的动车组列车,只需要3小时59分。车次字头的变化反映了中国( )

A.交通运输科技水平的提高 B.铁路运输服务体系不断升级

C.严密的铁路运输网的形成 D.交通建设事业走在世界前列

9.春秋时期,曾宣称“我蛮夷也,不与中国之号谥”的楚国,在大败晋国主持会盟后,同伍于“中国”;“蛮夷之国”的越国继吴而起, “北渡兵于淮以临齐、晋”,一度“号令中国”。上述现象表明( )

A.争霸战争促进政治统一 B.血缘政治传统逐渐打破

C.诸侯争霸助推华夏认同 D.封建制度增强各国实力

10.张家口尚义四台遗址文化遗存分为五组。第一组出土了打制、磨制石器,第三组发现了炭化的粟与黍,第一至四组发现了半地穴式房址,五个组都出土了陶器。下列与其文化特征最相近的考古遗址是 ( )

A.北京人遗址 B.河姆渡遗址

C.兴隆洼遗址 D.二里头遗址

11.明世宗时期,面对严重的旱情,皇帝不但多次在宫中祈雨,同时遣官致祭山川神明。世宗表示:“致灾之由,固在朕躬。但君臣交修,本为一体,朕既痛自循省,惟赖尔文武群臣同寅竭诚,匡朕不逮,以回天意。”由此可知,明世宗( )

A.对自然规律颇为尊重 B.认同“敬天保民”思想

C.具有厚德载物的胸怀 D.推崇天下为公的理想

12.据统计,1934年上海附近的嘉兴县市镇繁华,境内营运的轮汽船仅25艘,总营业额约34万元;传统船有3100余艘,总收入约40万元。这说明当时嘉兴( )

A.列强经济侵略受到坚决的抵制 B.近代交通工具强大的竞争力

C.日本发动全面侵华破坏了交通 D.陆路交通取代传统水路发展

13.1817年出版的由邱嬉所著的《引痘略》,将英国的牛痘医术与中国传统的中医理论相结合,将上臂种痘部位定为手少阳三焦经的消泺、清冷渊二穴,并以经络脏腑理论作了诠释,促进种痘术在中国的推广。这反映了( )

A.中西方医学是同根同源 B.中医药理论更为科学

C.中国传统文化深受推崇 D.西医开始传入至中国

14.苏伊士运河和巴拿马运河是埃及和巴拿马的经济生命线,更是东西方互联互通的要道,因此成为大国的必争之地。这从侧面反映运河开通( )

A.推动了世界市场的形成 B.促进民族解放运动发展

C.刺激了瓜分世界的狂潮 D.推动了国际贸易的发展

15.1929年2月,国民政府颁布“废止中医案”。1929年3月17日(后定这天为“国医节”)全国医药团体代表大会召开,会场上悬挂“提倡中医以防文化侵略”等巨幅标语,社会公众舆论也提出“取缔中医药就是致病民于死命”等声援口号。这反映出( )

A.中医的发展前途较渺茫 B.中医药价值仍被国人认可

C.西医传入冲击了中医药 D.中医药学呈现萎缩的迹象

16.在中世纪的西欧,瘟疫被认为是上帝对人类罪孽的惩罚,患病之人是因自身罪恶而致病的;14世纪以后,人们逐渐认识到瘟疫只是一种生理病痛,只要措施得当是可以战胜的。这一转变( )

A.反映了人们对疫病的理性认识 B.得益于瘟疫传播途径被阻断

C.说明宗教改革取得阶段性胜利 D.是近代科学革命兴起的结果

17.面对臣子弑君:孔子沐浴而朝,请讨杀君之人;孟子则认为,败坏仁义的君主不是好君主,是独夫,可以杀而代之,称不上“弑君”。这主要是因为孟子( )

A.具有民贵君轻的民本思想 B.以仁义为标准衡量君主行为

C.不受传统君臣观念的束缚 D.受到“人性本恶”思想的影响

18.元至正八年(1348),定州民众捐资重建礼拜寺,附《重建礼拜寺记》。碑文记载“回回之人遍天下,而此地尤多,朝夕亦不废礼”,称伊斯兰教“奉正朔,躬庸租,君臣之义无所异,上而慈,下而孝,父子之亲无所异,以至于夫妇之别、长幼之序、朋友之信,举无所异乎!”碑文内容反映了( )

A.开放包容的宗教政策 B.统治者维护儒学正统地位

C.多元文化交流与互鉴 D.经济的发展影响民众信仰

19.“愁眉”一词本指我国古代女子化妆的方法。东汉时期的孙寿喜欢化啼妆、愁眉,这样就显得惹人怜爱,娇媚。佛教传入中国后,“苦”的思想得到传播,南朝陈后主陈叔宝作“落花同泪脸,初月似愁眉”。后人用佛教的“苦脸”代替“泪眼”,再与我国古代的“愁眉”直接结合,创造了“愁眉苦脸”这一成语。这反映出()

A.佛教对中国传统文化的全面颠覆 B.前代语言文字不被社会重视

C.佛教与中国传统文化未出现冲突 D.佛教传入对中华文化的影响

20.明初,苏州府的吴江县盛泽镇有“千百家”,到了乾隆年间“居民且三千家”,“栋宇鳞次,百货俱集,以贸易为事者,往来无虚日”。由此可知( )

A.经济重心开始南移 B.农村集镇发展迅速

C.农耕文明渐趋衰落 D.城市功能不断完善

21.中世纪基督教文化中黑夜代表“罪恶与危险”。但17-18世纪的西方城市里,以娱乐和社交活动为主的夜生活逐渐流行;18世纪中后期以来,劳动时间向夜晚不断延伸。这一变化的主要原因是( )

A.思想解放的影响 B.教会势力的衰落

C.照明条件的改善 D.资本主义的发展

22.1865年清政府创办江南机器制造总局,最初计划以造船为主,因镇压人民需要,改造枪炮,造船成果极为有限;甲午战后因经费紧张,无力造船,船坞长期荒废;1905年将造船部单独划出,招商经营。由此可知,江南机器制造总局( )

A.凸显了官督商办的经营优势 B.表明了实业救国道路的失败

C.突破了中体西用思想的束缚 D.折射出近代化过程举步维艰

23.波斯帝国境内有几条重要的驿道,从以弗所到帝国行政中心苏萨的“御道”,全长2400多千米,设施完善;中国秦朝修建了连通全国的驰道和直道;罗马帝国有“条条大道通罗马”的说法。这些道路的修建( )

A.主要目的是促进经济交流

B.说明东西方之间的文化交流密切

C.体现多元文明中的统一性

D.表明经济发展水平决定建设规模

24.1915年创刊的《妇女杂志》在最初数年里,以提倡贤母良妻为主,旁及妇女医药卫生和抚育儿童的常识。1919年后,该杂志广泛地讨论国内外妇女解放运动的诸种问题,还出版了妇女职业问题、离婚问题产儿限制问题等专号。这一变化折射出( )

A.妇女成为五四运动主力军

B.女性政治地位的提升

C.新文化运动方向发生改变

D.社会启蒙向纵深发展

25.1919年1月,进步团体“学生救国会”创办的《国民》杂志正式出版,杂志编辑邓中夏撰文揭露日本收买北洋军阀、侵占我国领土的罪行,并组织成立平民教育讲演团。该演讲团在4月前后曾围绕山东问题作了一系列声势浩大的巡行讲演。这体现出( )

A.教育革新成为救国的重要途径 B.思想启蒙引导社会运动

C.知识分子是五四运动的主力军 D.中共成立条件已经具备

二、材料题(本大题共2小题)

26.阅读材料,回答问题。

材料一唐朝建立以后,陆上设置驿道,贯通全国各地,驿道沿途设置驿站,全国共设有1639个,接待过往的使者和官吏。主要的驿道有:从长安经太原,往东至幽州,往西可至回纥道;从长安经洛阳,可接渤海道、幽州、扬州;从长安经兰州,接安西入西域道;从长安经成都,可以到南诏;从长安往南经襄阳、长沙,接广州。水路交通方面,各主要河流都可通航。大运河是重要的交通路线德宗时大运河因藩镇叛乱被阻断,东南漕运不通,引起朝野的极度恐慌。贞元二年(786年),江南漕米运到陕州时,德宗高兴地对太子说:“吾父子得生矣。”

——摘编自韩时勉《关于<唐朝国内外的主要交通路线>图》

材料二从1876年吴淞铁路建成到1948年京汉铁路磁涉支线通车的70多年间,中国共建成铁路2万多公里,年平均修筑铁路仅300公里。至1911年,在已建成的9618公里铁路中,有8952公里为西方列强所直接经营或控制经营、中国近代铁路(除西方列强擅自或强行修筑的铁路外)的修筑,从一开始就概由政府或官办铁路机构主持,到1903年以后铁路修筑权才有所开放,出现了民间商办铁路。新中国成立前,真正称得上是民族资产阶级自己集资创设铁路公司兴筑经营的铁路仅375公里。北洋政府时期,军间纷争不已、政局极度动荡,中国铁路事业的发展跌入低谷。全面抗日战争时期,中国铁路事业又受到了极大的破坏。中国近代所建成之铁路线主要集中于东北地区和东部沿海地区,占全国陆地总面积40%以上的广大西北、西南地区所修筑的铁路,仅占全国铁路总里程的5%左右。

——摘编自杨勇刚《中国近代铁路史》等

材料三新中国成立之初,全国铁路总里程仅2.2万公里;公路里程仅8.1万公里,没有一条高速公路,民航航线只有12条。从新中国成立到改革开放前,在政府政策和资金支持下,交通建设取得阶段性成效。改革开放后,交通运输步入发展快车道。截至2020年末,全国铁路运营里程14.6万公里,高铁运营里程3.8万公里,占世界高铁运营里程的2/3;全国公路总里程519.8万公里,高速公路达到16.1万公里,稳居世界之首;全国定期航班航线总条数超过5千条;全国港口万吨级及以上泊位2592个,位居世界首位。

——摘编自《为发展提供不竭动力我国交通基建取得举世瞩目成就(2021.6.15)》

(1)根据材料一、概括唐朝交通的主要特点,并结合材料和所学知识简析其影响。

(2)根据材料二,概括近代中国铁路事业的发展特点。

(3)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来交通运输迅速发展的原因。

27.阅读材料,回答问题。

材料一 维多利亚时期(1837-1901年)的伦敦是最早出现近代贫民窟的城市之一。1851年,英国成为首个城镇化率突破50%的国家,作为英国首都的伦敦,是全国制造业中心与主要贸易港口,吸引着全英及欧洲其他地区的就业人口。同时,圈地运动导致大量失去生产资料的农民被迫进城务工,他们的收入水平普遍很低。当时英国市场经济并不稳定,许多工厂雇有大量的临时工与季节工。伦敦高昂的房租和物价水平远超其他城市,1850-1880年,伦敦市中心普通住房的租金价格几乎翻了一番。政府中的自由主义者认为,经济活动中的自由竞争能解决所有问题,这导致政府更愿意将住房问题交给市场去处理。于是,大量非熟练工、临时工、季节工与失业群体只好搬进过度拥挤、卫生状况恶劣但租金相对较低的居民区生存,而这些居民区也随着人口密度的不断增长逐渐成了贫民窟。

——摘编自高舒琦《19世纪英国伦敦贫民窟更新及对我国的启示》

材料二 新加坡是一个地狭人稠的城市国家。住房问题上,新加坡拥有保障性住房和商品房两大体系,其中,以“组屋”为代表的保障性住房始终占据主体地位,而商品房占比在20世纪90年代一度降至不足1%。早在20世纪60年代,新加坡政府便大规模兴建公共住房。1966颁布的《土地征用法令》规定,政府有权征用私人土地用于国家建设,这保证了大规模建设公共住房所需的土地。组屋售价由政府根据中低收入群体的承受能力而不是成本决定,建设组屋的亏损由财政补贴。政府还限制居民购买组屋次数,更不允许以投资为目的买房。1994年,政府还推出住房特别援助计划,以各种形式向国民提供住房补贴,使组屋价格始终保持在普通居民能够承受的范围内。20世纪90年代后期,组屋开始呈现供过于求的状态。

——摘编自郭伟伟《独具特色的新加坡住房保障制度及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析影响19世纪伦敦贫民窟形成的历史因素。

(2)根据材料二,概括新加坡“组屋”建设的特点。

(3)综合以上材料,谈谈你对近现代城市居住环境变化的启示。

参考答案

1.【答案】A

【详解】结合所学可知,农业出现以后,人们筑屋定居,形成具有相当数量和规模的聚居点——村落 (聚落),A项正确;集镇是指相对较小的、以农业和手工业为主的市镇,与材料信息不符,排除B项;市场是商品经济发展的结果,与材料信息不符,排除C项;城市是生产力发展的结果,与材料信息不符,排除D项。

2.【答案】C

【详解】材料“北魏时期在北部边陲建立了沃野等镇,用以防御”体现的是军事防御对边镇形成的影响,C项正确;材料强调的是军事防御对边镇形成的影响,不是体现镇以自然村落为基础而形成,排除A项;材料体现的是军事色彩,非商品经济,排除B项;材料未涉及人口向所有集镇聚集的说法,排除D项。

3.【答案】B

【详解】据题干和所学知识,隋唐大运河以洛阳为中心,临近都城长安,元朝大运河裁弯取直,直达都城大都,因此两个朝代都城位置的差异使大运河的河道走向发生变化,即受到政治因素的影响,B项正确;要运送北方的粮食是隋朝大运河与元朝大运河的共同原因,排除A项;大运河的开通并不是为了缓解北方缺水问题,排除C项;大运河的开通有利于南北方民族融合,但这不是材料的主旨,排除D项。

4.【答案】B

【详解】根据材料及所学可知,二战后,北欧宣布建成“福利国家”。欧洲的医院和专业卫生机构、基础医疗单位大量出现,世界卫生组织大力倡导疫苗接种,有效控制了一些重大传染病。这些成就表明二战后现代医疗卫生事业取得巨大进步,B项正确;二战后欧洲医疗机构大量出现,属于福利制度内容,从根本是说是缓和社会矛盾的,不是为人民服务的,排除A项;近现代医疗保障制度普遍推广说法绝对化,排除C项;医疗卫生不平衡得到解决说法绝对化,排除D项。

5.【答案】C

【详解】依据材料概括可知:结合所学可知,黄河流域、长江流域、辽河流域等地区出现了众多文明,这些文明既有各自特点,又在长期交流互动中相互促进、兼收并蓄,最终融汇为一体,促进了民族认同观念的形成,进而促进了中华文明“多元一体”特点,D项正确;宗族血缘政治只是在商周时期作用较大,排除A项;农耕经济不是核心因素,排除B项;D项不是核心要素,排除D项。故选C项。

6.【答案】A

【详解】根据材料可知,19世纪后半期,随着工业革命开展,城市化及其伴随的城市问题突出,促进了巴黎市政建设,说明经济发展促进城市治理改善,A项正确;城市是政治、经济、文化中心,城市主要职能是经济功能在材料中无法体现,排除B项;城市化使得城市问题突出,城市管理才得到提升,排除C项;材料中并未涉及建筑突出皇帝权威,排除D项。

7.【答案】B

【详解】根据材料“庶民卢舍,不过三间五架,禁用斗拱、饰彩色”“多将坐北朝南、光照充足的正房安排给长辈居住,子女晚辈居住在朝向东西的厢房”可知,民间房屋禁用斗拱、饰彩色,体现了区别于官府的体制,正房给长辈居住体现了长幼有序,反映了明朝民族设计突出尊卑礼制,B项正确;君权神授体现君主权力来自神明,与民居无关,排除A项;天人合一反映人与自然关系,材料并未强调民居涉及效法自然,排除C项;材料并未明确说明是中国哪个地区的民居,体现不出因地制宜,排除D项。

8.【答案】A

【详解】由题干信息可知,车次字头的变化反映的是火车车速的不断提高,这是交通运输科技水平不断提高的结果,A项正确;题干未体现铁路运输服务体系的升级,排除B项;题干选取的是沈阳至北京车次,无法体现铁路交通运输网形成,排除C项;材料未涉及同世界其它地区的铁路对比,“走在世界前列”在题干无法体现,排除D项。

9.【答案】C

【详解】据本题材料“同伍于‘中国’” 、 “一度‘号令中国’”概括得出:楚国、吴国在诸侯争霸中兴起,且以号令中国自居,体现了楚国、越国对中原华夏文明的接受与认同,C项正确;材料中是春秋时期,以诸侯争霸为主,战国时期发展到兼并战争,春秋还未出现统一基础,排除A项;血缘政治被打破强调宗法分封制被破坏,材料并未涉及,排除B项;春秋时期各国还未实行封建制度,排除D项。

10.【答案】C

【解析】本题考查新石器时代的古人类和文化遗存。依据题干“张家口尚义”“打制、磨制石器”“炭化的粟与黍”“半地穴式房址”“陶器”等信息可知,此遗址应为新石器时代北方文化遗存。兴隆洼遗址是距今8000多年的原始村落遗址,发现于内蒙古赤峰市,发掘出170余座半地穴式房址,也发现了粟和黍,与题干所反映的张家口尚义四台遗址的文化特征最为相近,故C项正确;北京人遗址属于旧石器时代遗址,那时的人们使用打制石器,从事采集和渔猎,排除A项;河姆渡人的房屋主要是干栏式建筑,居民种植水稻,排除B项;二里头遗址中发现了宫殿建筑和青铜器,很有可能是夏文化遗存,排除D项。

11.【答案】B

【详解】根据材料“宫中祈雨”“祭山川神明”“匡朕不逮,以回天意”可知,明世宗一方面为了百姓而祈求风调雨顺,一方面将这种期盼寄托于神灵的眷顾,这体现了“敬天保民”的思想,B项正确;祈雨和致祭山川神明是一种不科学的认知和行为,排除A项;厚德载物主要是宽容仁慈和育人律己的内涵,与题意无关,排除C项;天下为公主要是心怀天下和奉献为民,材料涉及对民的关怀,但还涉及对天的态度,选项表述片面,排除D项。

12.【答案】B

【详解】据材料可知,虽然嘉兴的传统船只数量比新式轮汽船多很多,但两者的营业收入差距却很小,这说明新式轮汽船的竞争力远远强于传统船只,B项正确;材料不能反映本国经营的运输船和外国资本经营的运输船的营业额情况,无法说明列强的经济侵略受到抵制,排除A项;此时日本只是局部侵华,当时日本侵华战争尚未波及嘉兴,排除C项;材料体现船只运输方面的近代化水平不高,但不能反映陆路交通取代传统水路发展,排除D项。

13.【答案】C

【详解】材料“将英国的牛痘医术与中国传统的中医理论相结合,将上臂种痘部位定为手少阳三焦经的消泺、清冷渊二穴,并以经络脏腑理论作了诠释,促进种痘术在中国的推广”体现的是邱嬉将西方医术同中国传统医学理论相结合,助推了种痘术在中国的推广,说明的是中国传统文化深受推崇,C项正确;中西方医学是两种不同的体系,非同根同源,排除A项;中医和西医各有优劣,排除B项;西医是在明末清初传入中国的,排除D项。

14.【答案】D

【详解】根据材料“苏伊士运河和巴拿马运河是埃及和巴拿马的经济生命线,更是东西方互联互通的要道,因此成为大国的必争之地。”及所学可知,埃及的苏伊士运河连接了地中海和红海,巴拿马运河连接了南北美洲,降低了东西方物资交流的成本,大大改变了世界航运格局,推动了国际贸易的发展,D项正确;第二次工业革命的完成,标志着世界市场最终形成,排除A项;苏伊士运河和巴拿马运河的开通与民族解放运动无必然联系,排除B项;西方的殖民扩张及工业革命的完成,刺激了列强对世界的瓜分,排除C项。

15.【答案】B

【详解】依据材料概括可知:国民政府颁布“废止中医案”,立刻遭到社会舆论的反对,说明中医药价值仍被国人认可,B项正确;从材料全国医药团体代表会议悬挂的标语和当时的社会舆论来看,很多人认同中医,发展大有前途,排除A项;材料涉及的是国民政府取缔中医遭到国人反对的事情,而不是西医传入的原因,排除C项;材料未涉及中医药学的发展状况,排除D项。

16.【答案】A

【详解】根据材料可知,早期人们认为瘟疫是上帝对人类罪孽的惩罚,后来逐渐认识到瘟疫只是一种生理病痛,反映了人们对疫病的理性认识,A项正确;这一转变得益于自然科学的发展和医疗卫生的进步,“得益于瘟疫传播途径被阻断”不符合史实,排除B项;宗教改革开始于1517年,排除C项;此时近代科学革命还未兴起,排除D项。

17.【答案】B

【详解】根据材料“孔子沐浴而朝……可以杀而代之”可知,面对臣子弑君,孔子和孟子所持的态度不同,孔子依据周礼中的君臣等级制度,要求讨伐杀君之人,而孟子认为,如果君主的德行不符合仁义之道,那就可以杀而代之,B项正确;材料中孔子的观点并未体现这一点,只有孟子符合这一观点,排除A项;孟子还是受君臣等级制度的影响,他只是巧用孔子“正名”的主张,认为杀败坏仁义的君主,不算杀君,排除C项;孟子主张“人性本善”,排除D项。

18.【答案】C

【详解】根据材料“回回之人遍天下,而此地尤多,朝夕亦不废礼”以及“奉正朔,躬庸租,君臣之义无所异,上而慈,下而孝,父子之亲无所异,以至于夫妇之别、长幼之序、朋友之信,举无所异乎”可知,一方面说明伊斯兰教在当地有众多信徒且保持着宗教活动,另一方面将伊斯兰教的一些观念与儒家所强调的君臣、父子、夫妇、长幼、朋友等伦理道德观念相联系,体现了当时多元文化之间的交流与相互借鉴,不同文化在一定程度上相互融合,C项正确;材料主要是定州民众捐资重建礼拜寺及碑文记载内容,没有体现元朝政府层面开放包容的宗教政策,排除A项;材料重点是在阐述伊斯兰教的情况以及它与传统伦理道德观念的联系,并非强调统治者维护儒学正统地位,排除B项;材料中没有提及经济发展以及经济发展对民众信仰的影响,排除D项。

19.【答案】D

【详解】据材料“‘愁眉’一词本指我国古代女子化妆的方法”“后人用佛教的‘苦脸’代替‘泪眼’,再与我国古代的‘愁眉’直接结合,创造了‘愁眉苦脸’这一成语”可知,佛教文化传入中国后,和中华文化的相融合,并对中国文化产生重要影响,D项正确;佛教对中国传统文化的全面颠覆说法错误,佛教文化对中国产生了重要影响,但不是颠覆,排除A项;材料没有涉及前代语言文字的地位和发展情况,排除B项;佛教传入中国后,和传统文化出现过冲突,排除C项。

20.【答案】B

【详解】根据材料可知,明代到清代苏州府的吴江县盛泽镇的规模不断扩大,贸易繁荣,说明我国古代的农村集镇经济发展迅速,B项正确;经济重心南移开始于唐朝安史之乱后,完成于南宋时期,排除A项;材料中反映的是集镇经济的发展,并未涉及农耕文明的衰落,排除C项;材料反映的是农村集镇的发展,与城市功能的完善无关,排除D项。

21.【答案】D

【详解】据本题材料“中世纪基督教文化中黑夜代表‘罪恶与危险’”“17-18世纪的西方城市里,以娱乐和社交活动为主的夜生活逐渐流行”“18世纪中后期以来,劳动时间向夜晚不断延伸”结合所学知识可知,欧洲人从中世纪的排斥黑夜到社交活动和劳动时间不断地向夜晚延伸,其变化的主要原因是社会经济的发展。18世纪中期第一次工业革命发起后,随着资本的扩张,工厂大量出现以及商品经济的发展,生产和消费活动不短向夜晚延伸,D项正确;思想解放与材料中西方对夜晚观念的改变没有直接必然的联系,排除A项;材料只是提到西方人对黑夜认识的变化,这与教会势力的衰落没有必然联系,排除B项;照明条件的改善是在黑夜中人们能够从事娱乐、社交活动和劳动的客观条件,但不是主要原因,排除C项。

22.【答案】D

【详解】据材料 “1865年清政府创办江南机器制造总局,最初计划以造船为主,因镇压人民需要,改造枪炮,造船成果极为有限;甲午战后因经费紧张,无力造船,船坞长期荒废;1905年将造船部单独划出,招商经营” 和所学知识,江南机器制造总局作为洋务运动创办的军事工业,其发展过程中受到政治需求(镇压人民)、经济困境(经费紧张)等多种因素制约,发展艰难,这折射出中国近代化过程举步维艰,D项正确;材料中江南机器制造总局发展并不顺利,从造船成果有限到船坞荒废,并未凸显官督商办的经营优势,排除A项;实业救国思潮兴起于甲午战争后,且江南机器制造总局是洋务企业,并非实业救国道路实践的典型代表,不能表明实业救国道路的失败,排除B项;江南机器制造总局是洋务运动的产物,其创办和发展依旧是在中体西用思想指导下进行的,并未突破这一思想束缚,排除C项。

23.【答案】C

【详解】波斯、秦朝、罗马帝国处于不同地域,有着不同文明,但都修建了连通各地的道路,这体现了在多元文明背景下,不同地区在交通建设这一方面有着相似的需求和举措,即多元文明中的统一性,C项正确;波斯、秦朝和罗马帝国修建道路,主要目的是为了加强对辽阔疆域的控制与管理,便于军事调动、政令传达等,促进经济交流只是附带作用,并非主要目的,排除A项;题干中并未提及这些道路修建对东西方文化交流的影响,没有相关内容体现文化交流密切,排除B项;题干没有关于经济发展水平与道路建设规模之间关系的阐述,无法得出经济发展水平决定建设规模的结论,排除D项。

24.【答案】D

【详解】据本题材料可知,《妇女杂志》的内容从早期的“贤母良妻”传统家庭角色,到1919年后扩展至职业、离婚、节育等更广泛的社会问题,体现了启蒙从表层观念向深层制度和个体权利的深化。结合所学知识可知,五四运动后,新文化运动的影响力扩大,社会批判从文学、伦理领域深入到具体社会结构,启蒙更具实践性和针对性,D项正确;五四运动的主力军是青年学生和工人阶级,女性虽积极参与,但“主力军”一说缺乏史料支撑,排除A项;女性政治地位提升需通过法律或政策体现,但材料仅涉及妇女解放的社会讨论,未涉及政治权利,排除B项;新文化运动初期以“民主”“科学”为核心,后期部分参与者转向马克思主义,但《妇女杂志》的内容变化仍属于新文化运动的核心议题——反对封建礼教、倡导个性解放,排除C项。

25.【答案】B

【详解】据材料 “《国民》杂志编辑邓中夏撰文揭露日本收买北洋军阀、侵占我国领土的罪行,并组织成立平民教育讲演团…… 围绕山东问题作了一系列声势浩大的巡行讲演” 和所学知识,这些活动在五四运动前夕,通过揭露日本侵略行径和宣传相关问题,起到了思想启蒙作用,为之后的五四运动这一社会运动做了一定的思想动员和铺垫,体现出思想启蒙引导社会运动,B项正确;材料主要围绕揭露日本侵略及进行相关宣传活动,未涉及教育革新的内容,排除A项;据所学知识,五四运动的主力军是工人阶级,不是知识分子,排除C项;中共成立于1921年,成立条件包括马克思主义的传播、工人阶级力量壮大、各地共产主义小组的建立等,材料中仅体现了进步团体的宣传活动,不能表明中共成立条件已经具备,排除D项。

26.【答案】(1)特点:交通发达,水陆兼备;以长安为中心,辐射全国。

影响:密切了各地之间的政治经济联系,促进了民族交融;加强了中央对地方的管理,巩固了国家统一。

(2)特点:起步晚,发展缓慢;具有半殖民地色彩,中国自办铁路严重不足;官营为主,民办微弱;地区分布不均。

(3)原因:改革开放促进现代化事业迅速发展,奠定了物质基础;国家政策的重视;科技水平的提升;社会主义制度的优越性等。

【详解】(1)第一小问特点,据材料一“陆上设置驿道,贯通全国各地”“水路交通方面,各主要河流都可通航”可知,交通发达,水陆兼备;据材料一“从长安经太原,……从长安经洛阳,可接渤海道、幽州、扬州;从长安经兰州,接安西入西域道;从长安经成都,可以到南诏;从长安往南经襄阳、长沙,接广州”可知,以长安为中心,辐射全国。

第二小问影响,根据材料一“从长安经兰州,接安西入西域道;从长安经成都,可以到南诏;从长安往南经襄阳、长沙,接广州。”结合所学知识可知,便利的交通密切了各地之间的政治经济联系,促进了民族交融;据材料一“唐朝建立以后,陆上设置驿道,贯通全国各地,驿道沿途设置驿站,全国共设有1639个”可知,唐朝时期建立的驿道加强了中央对地方的管理,巩固了国家统一。

(2)根据材料二“1876年吴淞铁路建成到1948年……共建成铁路2万多公里”可知,起步晚,发展缓慢;根据材料二“有8952公里为西方列强所直接经营或控制经营”可知,具有半殖民地色彩,中国自办铁路严重不足;根据材料二“由政府或官办铁路机构主持,到1903年以后铁路修筑权才有所开放”可知,官营为主,民办微弱;根据材料二“铁路线主要集中于东北地区和东部沿海地区”可知,地区分布不均。

(3)据材料三“改革开放后,交通运输步入发展快车道”并结合所学知识可知,改革开放促进现代化事业迅速发展,奠定了物质基础;据材料三“在政府政策和资金支持下”并结合所学知识可知,国家政策的重视;据材料三“全国铁路运营里程14.6万公里,高铁运营里程3.8万公里,占世界高铁运营里程的2/3”并结合所学知识可知,科技水平的提高;据材料二“全国公路总里程519.8万公里,高速公路达到16.1万公里,稳居世界之首”与“全国港口万吨级及以上泊位2592个,位居世界首位”并结合所学可知,社会主义制度的优越性。

27.【答案】(1)历史因素:工业革命促使伦敦工商业发达,吸引大量就业人口,人口密度大;圈地运动导致大量农民进城务工,工人工作不稳定、工资低,伦敦住房租金价格高;政府主张自由主义,不解决住房问题。

(2)特点:属于保障性住房,占据住房的主体地位;政府主导;售价相对较低;“建设目的是满足居住而非投资。

(3)启示:城市居住空间变化受经济发展的影响;关注民生,建立健全住房保障制度。

【详解】(1)历史因素:根据材料一“1851年,英国成为首个城镇化率突破50%的国家,作为英国首都的伦敦,是全国制造业中心与主要贸易港口,吸引着全英及欧洲其他地区的就业人口”并结合所学可得出工业革命促使伦敦工商业发达,吸引大量就业人口,人口密度大;根据材料一“同时,圈地运动导致大量失去生产资料的农民被迫进城务工,他们的收入水平普遍很低。当时英国市场经济并不稳定,许多工厂雇有大量的临时工与季节工。伦敦高昂的房租和物价水平远超其他城市,1850-1880年,伦敦市中心普通住房的租金价格几乎翻了一番”得出圈地运动导致大量农民进城务工,工人工作不稳定、工资低,伦敦住房租金价格高;根据材料一“政府中的自由主义者认为,经济活动中的自由竞争能解决所有问题,这导致政府更愿意将住房问题交给市场去处理”得出政府主张自由主义,不解决住房问题。

(2)特点:根据材料二“其中,以‘组屋’为代表的保障性住房始终占据主体地位,而商品房占比在20世纪90年代一度降至不足1%”得出属于保障性住房,占据住房的主体地位;根据材料二“早在20世纪60年代,新加坡政府便大规模兴建公共住房”得出政府主导;根据材料二“组屋售价由政府根据中低收入群体的承受能力而不是成本决定,建设组屋的亏损由财政补贴”得出售价相对较低;根据材料二“政府还限制居民购买组屋次数,更不允许以投资为目的买房”得出建设目的是满足居住而非投资。

(3)启示:根据材料一“1851年,英国成为首个城镇化率突破50%的国家,作为英国首都的伦敦,是全国制造业中心与主要贸易港口,吸引着全英及欧洲其他地区的就业人口”并结合所学可得出城市居住空间变化受经济发展的影响;根据材料二“1994年,政府还推出住房特别援助计划,以各种形式向国民提供住房补贴,使组屋价格始终保持在普通居民能够承受的范围内”并结合所学可得出关注民生,建立健全住房保障制度。

第page number页,共number of pages页

同课章节目录