《在柏林》课件(共25张PPT)

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

《在柏林》教学课件

六年级上册

战争题材文学作品概览

经典反战小说代表作

雷马克《西线无战事》真实描绘士兵心理,被列为20世纪最具影响力的反战文学作品。

女性战争文学创作

玛格丽特·米切尔《飘》以南北战争为背景,刻画女性在动荡时代的生存与成长。

儿童视角战争叙事

约翰·伯恩《穿条纹睡衣的男孩》通过儿童纯真视角,折射纳粹集中营的残酷本质。

战争创伤心理刻画

库尔特·冯内古特《第五号屠宰场》用黑色幽默展现二战幸存者的创伤后应激障碍。

柏林城市历史背景卡片

历史转折地标

勃兰登堡门见证柏林分裂与统一,1990年统一庆典万人聚集铁轨拆除处。

文化重生象征

博物馆岛历经二战轰炸后重建,2009年入选世界文化遗产名录。

微型小说文体特征解析

精炼语言构建典型环境

《在柏林》开篇仅用"车厢里尽是妇女和孩子"便勾勒出战争背景下的特殊社会图景

留白艺术深化主题表达

如欧亨利《麦琪的礼物》结局突转,课文结尾老妇人数数细节引发读者对战争创伤的思考

以小见大折射社会现实

通过列车车厢的微型场景,折射出一战时期德国普通家庭的生存困境与人性光芒

本课学习目标

解析环境描写与象征手法

通过分析“车厢沉默”和“老妇人”细节描写,掌握环境对战争主题的隐喻表达方法。

探究人物情感与战争影响

对比老兵“数数”与少女“嗤笑”行为,理解战争对两代人心理创伤的差异性。

奥莱尔生平简介(附照片)

出生地与求学经历(附1932年黑白照)

犹太裔作家,生于波兰华沙。20岁考入克拉科夫大学攻读哲学,奠定人道主义创作基调。

文学创作转折点

二战期间流亡美国后开启创作生涯,1948年发表短篇小说集《流亡者笔记》引发文坛关注。

国际声誉与成就

凭《在柏林》获1952年波兰文学奖,1965年荣膺欧洲文学终身成就奖,作品被译成27种语言。

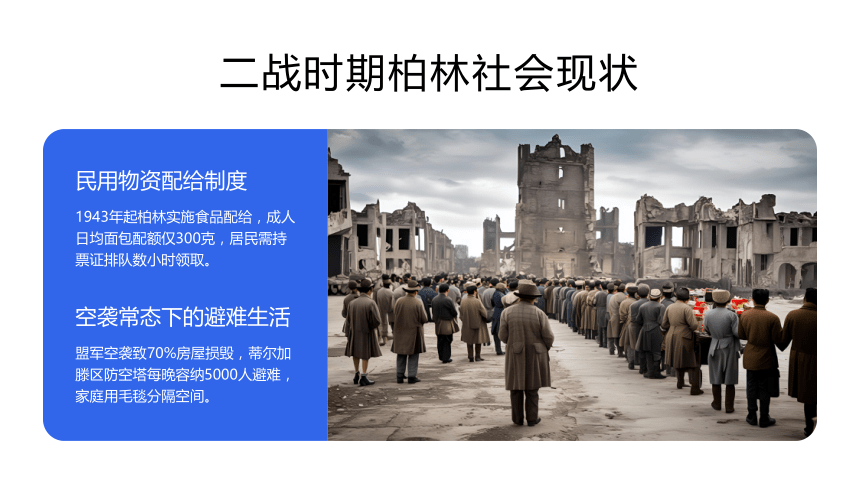

二战时期柏林社会现状

民用物资配给制度

1943年起柏林实施食品配给,成人日均面包配额仅300克,居民需持票证排队数小时领取。

空袭常态下的避难生活

盟军空袭致70%房屋损毁,蒂尔加滕区防空塔每晚容纳5000人避难,家庭用毛毯分隔空间。

作品创作动机分析

社会现实触发机制

奥莱尔亲历战争创伤,如《西线无战事》般通过文学折射集体记忆,揭露战争荒谬性。

反战文学思潮影响

呼应20世纪反战文学浪潮,与雷马克《凯旋门》同构对战争机器的控诉范式。

人道主义立场彰显

受国际红十字会战地记录启发,以平民视角展现战争对家庭结构的毁灭性冲击。

情感宣泄创作需求

类似海明威"创伤写作"疗法,通过文本实现战时精神创痛的具象化表达与疗愈。

相关文学评论摘录

叙事结构的留白艺术

郑克鲁《外国文学史》指出"车厢沉默场景设计,以缺席叙事强化战争创伤的不可言说性"(权威文学史论据)

战争母题的微观呈现

王守仁在《战争与人道》中分析"透过家庭破碎镜像,揭示机械化战争对个体生命的碾压式摧毁"(高校教材支撑)

相关文学评论摘录

文学伦理学视角解读

聂珍钊教授认为"婴儿军装与老妇疯癫形成伦理悖论,质问战争合法性的道德底线"(跨学科研究范例)

儿童视角的陌生化效果

教育部《课文解读》强调"以小姑娘的天真发问制造认知落差,触发读者深层情感共鸣"(教学权威参考)

重点生字解析(嗤、咔、役)

嗤字字形溯源

左形右声结构,"口"表动作,"蚩"表读音,如课文士兵嗤笑场景展现人物轻蔑态度。

咔字象声用法

木字旁拟火车行进声,联系上下文"咔咔"声强化战争背景下机械的冰冷感。

役字右部书写要点

右半非"殳"而是"几",对比"设"字辨析,避免学生混淆"战役"关键笔画。

役字人文内涵

从"行军役"到"战役",结合柏林车厢老兵形象,体察战争对个体的创伤性影响。

多音字辨析(数、颤)

数(shù/shǔ)

《在柏林》中"数着钱币"读shǔ(动词),数学课上"数据统计"读shù(名词)。

颤(chàn/zhàn)

文中"颤抖的双手"读chàn(高频用法),特殊语境"颤栗"需读zhàn(如《荷塘月色》案例)。

关键词语品读(寂静、健壮、停顿)

寂静的战争隐喻

文中反复出现的"寂静"暗示战火间隙的压抑,如《安妮日记》中空袭后的死寂场景描写。

健壮的消逝反讽

"健壮"与老妇人的疯癫形成对比,类似《西线无战事》中青年士兵的肉体消亡描写。

停顿的情感断层

对话中的"停顿"揭示人物心理创伤,可比《追风筝的人》中阿米尔面对哈桑时的沉默瞬间。

词语的时空张力

三词构建战时虚实空间,如《辛德勒名单》红衣女孩场景的动静对比手法运用。

情节结构分析(三次意外转折)

首次意外:老妇人数数遭嘲笑

老妇人反复数"一、二、三"引发乘客哄笑,为后续悲剧埋下悬念伏笔。

二次转折:老兵揭示残酷真相

老兵用颤抖声线说出"三个儿子战死",车厢瞬间陷入死寂,情绪剧烈反转。

人物形象塑造(老妇人、老兵)

生理细节刻画

老妇人数数时的颤抖手指与重复动作,暗示战争创伤已深入神经记忆(如课文第三节的细节铺陈)

身份标识象征

老兵"战时工程师"胸章与残破军装,形成身份荣耀与现实落魄的双重隐喻

反常行为对比

老妇人持续数"一、二、三"与车厢沉默形成强烈反差,折射战时心理创伤的普遍性

环境描写作用(车厢场景象征)

封闭空间隐喻战争压迫

车厢狭窄昏暗的物理环境,暗喻纳粹统治下民众的生存困境(如奥斯维辛集中营的囚车场景)。

群体沉默折射社会麻木

乘客们刻意回避对视的细节,象征战争年代民众集体失语现象(类似南京大屠杀目击者证词缺失现象)。

主题思想探究(战争创伤、人性光辉)

战争创伤的个体心理呈现

老兵战后创伤应激反应具象化,如二战士兵归家后长期沉默寡言,体现精神世界的崩塌与修复困境。

人性光辉的互助行为觉醒

科索沃战争中医生跨国救援,呼应老妇人照料伤员情节,展现战争阴霾下的人性联结纽带。

战争摧毁的家庭伦理体系

叙利亚难民儿童失怙现象普遍,与小说中三个儿子接连战死的设定形成跨时空互文关系。

希望火种的代际传承机制

广岛核爆后教师坚持复课,如同小说结尾少女怀抱课本,昭示教育对创伤疗愈的特殊价值。

对比阅读推荐(《桥》《蜡烛》)

环境描写的作用差异

《桥》用暴雨渲染紧张氛围,《蜡烛》借烛光象征希望,二者环境描写均推动情节发展。

人物塑造手法对比

《桥》通过老支书果断抉择展现担当,《蜡烛》用西蒙临终心理独白传递人性光辉。

战争主题电影片段赏析

01

儿童视角下的战争创伤

《穿条纹睡衣的男孩》中男孩与铁丝网对面的犹太儿童互动片段,用纯真视角折射种族迫害本质。

03

战壕对峙的人性抉择

《西线无战事》新兵刺刀对决老兵片段,通过颤抖的双手具象化战争对青年心智的摧残。

02

女性战地医护的救赎叙事

《血战钢锯岭》医疗兵多斯战壕救援场景,展现非暴力英雄主义对生命尊严的守护。

04

动物视角的战争隐喻

《战马》战马穿越无人区场景,用马蹄铁与铁丝网的碰撞象征文明与野蛮的博弈。

创意写作任务设计

角色视角转换写作

指定学生以老兵儿子视角写战时日记,参考《安妮日记》形式呈现儿童眼中的战争残酷性。

列车续写故事创作

续写战争结束后的重逢场景,参考《穿条纹睡衣的男孩》续写活动,关注战后心理创伤修复。

跨媒介书信体创作

结合课文离别场景设计战地家书,融入历史照片素材,参考《战马》插画书信设计范例。

课堂知识结构图

情节发展脉络

通过三次意外转折串联故事:老妇人数数、老兵自述、火车重复轰鸣声构建叙事骨架(如柏林市民撤离场景)

人物关系图谱

构建老兵家庭四口关系树状图:用不同色块标注已故儿子与精神失常妻子(参照二战士兵家庭档案)

课堂知识结构图

环境象征意义

重点解析火车车厢空间隐喻:封闭空间象征战时民众的集体困境(类比《安妮日记》藏匿阁楼意象)

主题多维解析

绘制战争、人性、责任三环相扣图示:老兵维护秩序与孩童天真相映照(参考《穿条纹睡衣的男孩》双视角)

分层作业布置(基础/提升/挑战)

01

基础层级:字词巩固

抄写生字并造句,如“嗤笑”结合车厢场景造句,夯实基础知识(参考课文第3段描写)

02

提升层级:文本深挖

分析老妇人重复数数的深意,结合二战背景写200字人物心理剖析(可对比《安妮日记》叙事视角)

03

挑战层级:创意迁移

续写列车到站后故事,要求使用环境描写呼应原文伏笔(例:柏林车站的破败景象描写)

预习下一课指引

01

建立背景知识联系

提前阅读《安妮日记》选段,了解二战时期儿童视角的战争叙事写作手法。

03

培养情感共鸣意识

观看《穿条纹睡衣的男孩》片段,思考战争背景下的人物情感表达方式。

02

掌握核心词汇工具

使用新华字典APP预习"肃穆""蹒跚"等生词,标注《灯光》课文中的陌生军事术语。

04

完成预习探究任务

根据《城南旧事》预习模板,绘制《灯光》主要人物关系思维导图初稿。

谢谢

THE END

《在柏林》教学课件

六年级上册

战争题材文学作品概览

经典反战小说代表作

雷马克《西线无战事》真实描绘士兵心理,被列为20世纪最具影响力的反战文学作品。

女性战争文学创作

玛格丽特·米切尔《飘》以南北战争为背景,刻画女性在动荡时代的生存与成长。

儿童视角战争叙事

约翰·伯恩《穿条纹睡衣的男孩》通过儿童纯真视角,折射纳粹集中营的残酷本质。

战争创伤心理刻画

库尔特·冯内古特《第五号屠宰场》用黑色幽默展现二战幸存者的创伤后应激障碍。

柏林城市历史背景卡片

历史转折地标

勃兰登堡门见证柏林分裂与统一,1990年统一庆典万人聚集铁轨拆除处。

文化重生象征

博物馆岛历经二战轰炸后重建,2009年入选世界文化遗产名录。

微型小说文体特征解析

精炼语言构建典型环境

《在柏林》开篇仅用"车厢里尽是妇女和孩子"便勾勒出战争背景下的特殊社会图景

留白艺术深化主题表达

如欧亨利《麦琪的礼物》结局突转,课文结尾老妇人数数细节引发读者对战争创伤的思考

以小见大折射社会现实

通过列车车厢的微型场景,折射出一战时期德国普通家庭的生存困境与人性光芒

本课学习目标

解析环境描写与象征手法

通过分析“车厢沉默”和“老妇人”细节描写,掌握环境对战争主题的隐喻表达方法。

探究人物情感与战争影响

对比老兵“数数”与少女“嗤笑”行为,理解战争对两代人心理创伤的差异性。

奥莱尔生平简介(附照片)

出生地与求学经历(附1932年黑白照)

犹太裔作家,生于波兰华沙。20岁考入克拉科夫大学攻读哲学,奠定人道主义创作基调。

文学创作转折点

二战期间流亡美国后开启创作生涯,1948年发表短篇小说集《流亡者笔记》引发文坛关注。

国际声誉与成就

凭《在柏林》获1952年波兰文学奖,1965年荣膺欧洲文学终身成就奖,作品被译成27种语言。

二战时期柏林社会现状

民用物资配给制度

1943年起柏林实施食品配给,成人日均面包配额仅300克,居民需持票证排队数小时领取。

空袭常态下的避难生活

盟军空袭致70%房屋损毁,蒂尔加滕区防空塔每晚容纳5000人避难,家庭用毛毯分隔空间。

作品创作动机分析

社会现实触发机制

奥莱尔亲历战争创伤,如《西线无战事》般通过文学折射集体记忆,揭露战争荒谬性。

反战文学思潮影响

呼应20世纪反战文学浪潮,与雷马克《凯旋门》同构对战争机器的控诉范式。

人道主义立场彰显

受国际红十字会战地记录启发,以平民视角展现战争对家庭结构的毁灭性冲击。

情感宣泄创作需求

类似海明威"创伤写作"疗法,通过文本实现战时精神创痛的具象化表达与疗愈。

相关文学评论摘录

叙事结构的留白艺术

郑克鲁《外国文学史》指出"车厢沉默场景设计,以缺席叙事强化战争创伤的不可言说性"(权威文学史论据)

战争母题的微观呈现

王守仁在《战争与人道》中分析"透过家庭破碎镜像,揭示机械化战争对个体生命的碾压式摧毁"(高校教材支撑)

相关文学评论摘录

文学伦理学视角解读

聂珍钊教授认为"婴儿军装与老妇疯癫形成伦理悖论,质问战争合法性的道德底线"(跨学科研究范例)

儿童视角的陌生化效果

教育部《课文解读》强调"以小姑娘的天真发问制造认知落差,触发读者深层情感共鸣"(教学权威参考)

重点生字解析(嗤、咔、役)

嗤字字形溯源

左形右声结构,"口"表动作,"蚩"表读音,如课文士兵嗤笑场景展现人物轻蔑态度。

咔字象声用法

木字旁拟火车行进声,联系上下文"咔咔"声强化战争背景下机械的冰冷感。

役字右部书写要点

右半非"殳"而是"几",对比"设"字辨析,避免学生混淆"战役"关键笔画。

役字人文内涵

从"行军役"到"战役",结合柏林车厢老兵形象,体察战争对个体的创伤性影响。

多音字辨析(数、颤)

数(shù/shǔ)

《在柏林》中"数着钱币"读shǔ(动词),数学课上"数据统计"读shù(名词)。

颤(chàn/zhàn)

文中"颤抖的双手"读chàn(高频用法),特殊语境"颤栗"需读zhàn(如《荷塘月色》案例)。

关键词语品读(寂静、健壮、停顿)

寂静的战争隐喻

文中反复出现的"寂静"暗示战火间隙的压抑,如《安妮日记》中空袭后的死寂场景描写。

健壮的消逝反讽

"健壮"与老妇人的疯癫形成对比,类似《西线无战事》中青年士兵的肉体消亡描写。

停顿的情感断层

对话中的"停顿"揭示人物心理创伤,可比《追风筝的人》中阿米尔面对哈桑时的沉默瞬间。

词语的时空张力

三词构建战时虚实空间,如《辛德勒名单》红衣女孩场景的动静对比手法运用。

情节结构分析(三次意外转折)

首次意外:老妇人数数遭嘲笑

老妇人反复数"一、二、三"引发乘客哄笑,为后续悲剧埋下悬念伏笔。

二次转折:老兵揭示残酷真相

老兵用颤抖声线说出"三个儿子战死",车厢瞬间陷入死寂,情绪剧烈反转。

人物形象塑造(老妇人、老兵)

生理细节刻画

老妇人数数时的颤抖手指与重复动作,暗示战争创伤已深入神经记忆(如课文第三节的细节铺陈)

身份标识象征

老兵"战时工程师"胸章与残破军装,形成身份荣耀与现实落魄的双重隐喻

反常行为对比

老妇人持续数"一、二、三"与车厢沉默形成强烈反差,折射战时心理创伤的普遍性

环境描写作用(车厢场景象征)

封闭空间隐喻战争压迫

车厢狭窄昏暗的物理环境,暗喻纳粹统治下民众的生存困境(如奥斯维辛集中营的囚车场景)。

群体沉默折射社会麻木

乘客们刻意回避对视的细节,象征战争年代民众集体失语现象(类似南京大屠杀目击者证词缺失现象)。

主题思想探究(战争创伤、人性光辉)

战争创伤的个体心理呈现

老兵战后创伤应激反应具象化,如二战士兵归家后长期沉默寡言,体现精神世界的崩塌与修复困境。

人性光辉的互助行为觉醒

科索沃战争中医生跨国救援,呼应老妇人照料伤员情节,展现战争阴霾下的人性联结纽带。

战争摧毁的家庭伦理体系

叙利亚难民儿童失怙现象普遍,与小说中三个儿子接连战死的设定形成跨时空互文关系。

希望火种的代际传承机制

广岛核爆后教师坚持复课,如同小说结尾少女怀抱课本,昭示教育对创伤疗愈的特殊价值。

对比阅读推荐(《桥》《蜡烛》)

环境描写的作用差异

《桥》用暴雨渲染紧张氛围,《蜡烛》借烛光象征希望,二者环境描写均推动情节发展。

人物塑造手法对比

《桥》通过老支书果断抉择展现担当,《蜡烛》用西蒙临终心理独白传递人性光辉。

战争主题电影片段赏析

01

儿童视角下的战争创伤

《穿条纹睡衣的男孩》中男孩与铁丝网对面的犹太儿童互动片段,用纯真视角折射种族迫害本质。

03

战壕对峙的人性抉择

《西线无战事》新兵刺刀对决老兵片段,通过颤抖的双手具象化战争对青年心智的摧残。

02

女性战地医护的救赎叙事

《血战钢锯岭》医疗兵多斯战壕救援场景,展现非暴力英雄主义对生命尊严的守护。

04

动物视角的战争隐喻

《战马》战马穿越无人区场景,用马蹄铁与铁丝网的碰撞象征文明与野蛮的博弈。

创意写作任务设计

角色视角转换写作

指定学生以老兵儿子视角写战时日记,参考《安妮日记》形式呈现儿童眼中的战争残酷性。

列车续写故事创作

续写战争结束后的重逢场景,参考《穿条纹睡衣的男孩》续写活动,关注战后心理创伤修复。

跨媒介书信体创作

结合课文离别场景设计战地家书,融入历史照片素材,参考《战马》插画书信设计范例。

课堂知识结构图

情节发展脉络

通过三次意外转折串联故事:老妇人数数、老兵自述、火车重复轰鸣声构建叙事骨架(如柏林市民撤离场景)

人物关系图谱

构建老兵家庭四口关系树状图:用不同色块标注已故儿子与精神失常妻子(参照二战士兵家庭档案)

课堂知识结构图

环境象征意义

重点解析火车车厢空间隐喻:封闭空间象征战时民众的集体困境(类比《安妮日记》藏匿阁楼意象)

主题多维解析

绘制战争、人性、责任三环相扣图示:老兵维护秩序与孩童天真相映照(参考《穿条纹睡衣的男孩》双视角)

分层作业布置(基础/提升/挑战)

01

基础层级:字词巩固

抄写生字并造句,如“嗤笑”结合车厢场景造句,夯实基础知识(参考课文第3段描写)

02

提升层级:文本深挖

分析老妇人重复数数的深意,结合二战背景写200字人物心理剖析(可对比《安妮日记》叙事视角)

03

挑战层级:创意迁移

续写列车到站后故事,要求使用环境描写呼应原文伏笔(例:柏林车站的破败景象描写)

预习下一课指引

01

建立背景知识联系

提前阅读《安妮日记》选段,了解二战时期儿童视角的战争叙事写作手法。

03

培养情感共鸣意识

观看《穿条纹睡衣的男孩》片段,思考战争背景下的人物情感表达方式。

02

掌握核心词汇工具

使用新华字典APP预习"肃穆""蹒跚"等生词,标注《灯光》课文中的陌生军事术语。

04

完成预习探究任务

根据《城南旧事》预习模板,绘制《灯光》主要人物关系思维导图初稿。

谢谢

THE END

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地