13《桥》课件

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

六年级上册《桥》教学课件

汇报人:文小库

2025-04-14

本课教学目标

知识与技能:学生能够正确、流利、有感情地朗读课文,掌握课文中的生字新词,理解课文内容,特别是老支书在洪水中的英勇行为及其背后的精神内涵。

过程与方法:通过小组讨论、角色扮演等多种教学方法,引导学生深入理解课文,培养学生的阅读能力和批判性思维,使学生能够在阅读中发现问题、分析问题、解决问题。

情感态度与价值观:通过本课学习,学生能够感受到老支书无私无畏、不徇私情、英勇献身的崇高精神,激发学生对共产党员的敬仰之情,培养学生的社会责任感和集体主义精神。

表达方法:学生能够领悟作者在描写人物、环境和情节时所采用的表达方法,如通过细节描写刻画人物形象,通过环境描写烘托气氛,通过情节安排推动故事发展,从而提高学生的文学鉴赏能力和写作水平。

作者生平与文学成就

作家背景

谈歌,原名谭同占,1954年出生于河北完县(今顺平县),是中国作家协会会员,具有丰富的文学创作经验,曾从事多种职业,包括锅炉工、修理工、记者等,这些经历为他的文学创作提供了丰富的素材。

文学成就

文学风格

自1977年开始文学创作以来,谈歌已发表19部长篇小说和千余篇中短篇小说,累计字数超过1500万字。他的作品被翻译成法、日、英等多种语言,广泛传播到国外,展现了中国文学的独特魅力。

谈歌的作品以细腻的笔触和深刻的社会洞察力著称,他擅长通过普通人的故事反映社会变迁和人性光辉,尤其在《桥》中,他通过老支书的形象,深刻诠释了共产党员的高尚品质。

1

2

3

作品创作时代背景

社会背景

《桥》创作于中国改革开放初期,这一时期社会正经历深刻变革,农村与城市的发展差异日益显现,作品中老支书在洪水面前的英勇行为,反映了当时农村基层干部的责任与担当。

文学环境

20世纪70年代末至80年代初,中国文学界正经历“伤痕文学”到“反思文学”的转变,谈歌的作品在这一背景下,既继承了传统文学的叙事技巧,又融入了对新时代的深刻思考,形成了独特的文学风格。

时代精神

作品通过老支书这一形象,弘扬了无私奉献、英勇无畏的时代精神,体现了在困难面前,共产党员的坚定信念和崇高品质,对当时社会具有重要的教育意义。

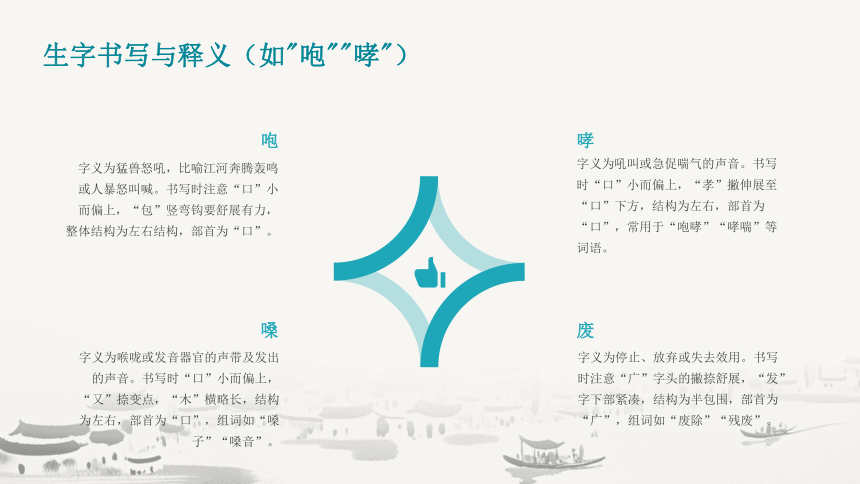

咆

字义为猛兽怒吼,比喻江河奔腾轰鸣或人暴怒叫喊。书写时注意“口”小而偏上,“包”竖弯钩要舒展有力,整体结构为左右结构,部首为“口”。

嗓

字义为喉咙或发音器官的声带及发出的声音。书写时“口”小而偏上,“又”捺变点,“木”横略长,结构为左右,部首为“口”,组词如“嗓子”“嗓音”。

哮

字义为吼叫或急促喘气的声音。书写时“口”小而偏上,“孝”撇伸展至“口”下方,结构为左右,部首为“口”,常用于“咆哮”“哮喘”等词语。

废

字义为停止、放弃或失去效用。书写时注意“广”字头的撇捺舒展,“发”字下部紧凑,结构为半包围,部首为“广”,组词如“废除”“残废”。

生字书写与释义(如"咆""哮")

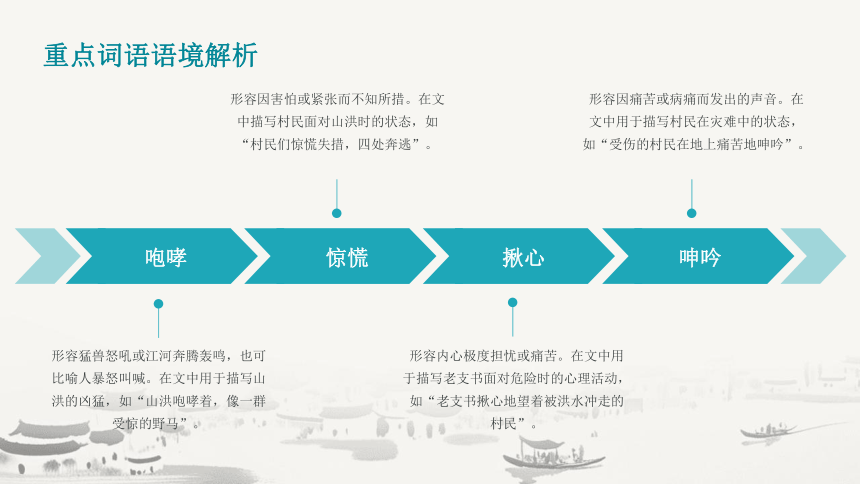

咆哮

形容因害怕或紧张而不知所措。在文中描写村民面对山洪时的状态,如“村民们惊慌失措,四处奔逃”。

惊慌

揪心

形容猛兽怒吼或江河奔腾轰鸣,也可比喻人暴怒叫喊。在文中用于描写山洪的凶猛,如“山洪咆哮着,像一群受惊的野马”。

形容因痛苦或病痛而发出的声音。在文中用于描写村民在灾难中的状态,如“受伤的村民在地上痛苦地呻吟”。

形容内心极度担忧或痛苦。在文中用于描写老支书面对危险时的心理活动,如“老支书揪心地望着被洪水冲走的村民”。

重点词语语境解析

呻吟

哑

多音字,读“yǎ”时表示嗓子干涩发音困难或不能说话,如“哑口无言”;读“yā”时用于拟声词,如“哑哑学语”。在文中读“yǎ”,描写老支书因劳累而声音沙哑。

废

多音字,读“fèi”时表示停止或失去效用,如“废除”;读“fèi”时用于方言,表示“非常”。在文中读“fèi”,描写老支书在危急关头毫不放弃的精神。

淌

多音字,读“tǎng”时表示液体流动,如“流淌”;读“tǎng”时用于方言,表示“慢慢地走”。在文中读“tǎng”,描写洪水汹涌流动的场景。

嗓

多音字,读“sǎng”时表示喉咙或声音,如“嗓子”;读“sǎng”时用于方言,表示“大声喊叫”。在文中读“sǎng”,描写老支书指挥村民时的洪亮声音。

多音字辨析与应用

01

02

03

04

情节紧凑

小说情节以山洪暴发为背景,围绕老支书的组织与牺牲展开,情节紧凑且层层递进,突出了灾难的紧迫性与人物的崇高精神。

高潮突出

老支书在桥塌前组织村民撤离的高潮部分,通过细致的描写与紧张的节奏,将人物形象与主题思想推向顶点。

结构清晰

文章分为“突遇山洪”“疏导撤离”“桥塌殉职”三个部分,结构清晰,既展现了事件的完整性,又强化了主题的表达。

结局深刻

老支书与儿子被洪水卷走的结局,既展现了人物的牺牲精神,又深化了“桥”作为生命与希望的象征意义。

情节发展与结构梳理

01

02

03

04

主题升华

老支书的牺牲不仅是对村民的拯救,更是对“桥”这一象征意义的升华,体现了生命的延续与希望的传递。

老支书的形象

老支书是小说中的核心人物,他冷静、果断、无私无畏,在灾难面前展现出崇高的领导力与牺牲精神,成为村民的生命守护者。

主题思想

小说通过老支书的形象,弘扬了无私奉献、英勇献身的精神,同时以“桥”为象征,表达了生命、希望与责任的深刻主题。

人物对比

小说通过老支书与普通村民的对比,突出了他的领导力与责任感,同时通过他与儿子的关系,展现了人性中更深层次的情感与牺牲。

人物形象与主题思想

烘托气氛

开头的环境描写短促而紧张,通过“山洪暴发”“窄桥”等细节,烘托出灾难的危急与村民的恐慌,为情节发展奠定基础。

环境描写作用分析

01

塑造人物

环境描写与老支书的形象紧密结合,如“冷冷地吼”等细节,展现了他在危急关头的冷静与果断,强化了人物形象的塑造。

02

推动情节

环境描写不仅是背景的展现,更是情节发展的推动力,如桥的狭窄与洪水的凶猛,直接推动了老支书的组织与牺牲。

03

深化主题

环境描写与“桥”的象征意义相结合,通过桥的倒塌与老支书的牺牲,深化了生命与希望的主题,使读者对主题有更深刻的理解。

04

这篇文章详细介绍了中国古代著名桥梁赵州桥的历史背景、建筑特点及其在中国桥梁史上的重要地位,是了解中国古代桥梁文化的经典之作。

同类题材作品推荐

《赵州桥》

通过描绘卢沟桥上形态各异的石狮子,展现了卢沟桥的艺术价值和历史意义,是培养学生审美能力和历史兴趣的优秀作品。

《卢沟桥的狮子》

这本书以故事的形式讲述了世界各地著名桥梁的建造过程和背后的历史故事,适合学生拓展视野和丰富知识。

《桥的故事》

桥梁的分类

现代桥梁主要采用钢材、混凝土和复合材料等,这些材料的选择直接影响桥梁的耐久性和安全性,是桥梁工程中的重要考虑因素。

桥梁的建造材料

桥梁的维护与管理

桥梁在使用过程中需要定期进行检测和维护,以确保其结构安全和使用寿命,了解桥梁的维护知识有助于学生认识到桥梁管理的重要性。

桥梁按照结构形式可分为梁桥、拱桥、悬索桥和斜拉桥等,每种桥梁都有其独特的设计原理和适用场景,了解这些分类有助于学生理解桥梁的多样性。

桥梁文化知识科普

微型写作练笔任务

要求学生选择一座自己熟悉的桥梁,详细描述其外观、结构特点以及在日常生活中的作用,通过写作锻炼学生的观察力和表达能力。

描述一座你熟悉的桥梁

让学生以桥梁设计师的身份,记录一座桥梁从设计到建造的全过程,通过角色扮演激发学生的想象力和创造力。

桥梁设计师的日记

要求学生展望未来桥梁的发展趋势,探讨新材料、新技术在桥梁建设中的应用,通过写作培养学生的创新思维和科学素养。

桥梁的未来发展

THANKS

感谢观看

六年级上册《桥》教学课件

汇报人:文小库

2025-04-14

本课教学目标

知识与技能:学生能够正确、流利、有感情地朗读课文,掌握课文中的生字新词,理解课文内容,特别是老支书在洪水中的英勇行为及其背后的精神内涵。

过程与方法:通过小组讨论、角色扮演等多种教学方法,引导学生深入理解课文,培养学生的阅读能力和批判性思维,使学生能够在阅读中发现问题、分析问题、解决问题。

情感态度与价值观:通过本课学习,学生能够感受到老支书无私无畏、不徇私情、英勇献身的崇高精神,激发学生对共产党员的敬仰之情,培养学生的社会责任感和集体主义精神。

表达方法:学生能够领悟作者在描写人物、环境和情节时所采用的表达方法,如通过细节描写刻画人物形象,通过环境描写烘托气氛,通过情节安排推动故事发展,从而提高学生的文学鉴赏能力和写作水平。

作者生平与文学成就

作家背景

谈歌,原名谭同占,1954年出生于河北完县(今顺平县),是中国作家协会会员,具有丰富的文学创作经验,曾从事多种职业,包括锅炉工、修理工、记者等,这些经历为他的文学创作提供了丰富的素材。

文学成就

文学风格

自1977年开始文学创作以来,谈歌已发表19部长篇小说和千余篇中短篇小说,累计字数超过1500万字。他的作品被翻译成法、日、英等多种语言,广泛传播到国外,展现了中国文学的独特魅力。

谈歌的作品以细腻的笔触和深刻的社会洞察力著称,他擅长通过普通人的故事反映社会变迁和人性光辉,尤其在《桥》中,他通过老支书的形象,深刻诠释了共产党员的高尚品质。

1

2

3

作品创作时代背景

社会背景

《桥》创作于中国改革开放初期,这一时期社会正经历深刻变革,农村与城市的发展差异日益显现,作品中老支书在洪水面前的英勇行为,反映了当时农村基层干部的责任与担当。

文学环境

20世纪70年代末至80年代初,中国文学界正经历“伤痕文学”到“反思文学”的转变,谈歌的作品在这一背景下,既继承了传统文学的叙事技巧,又融入了对新时代的深刻思考,形成了独特的文学风格。

时代精神

作品通过老支书这一形象,弘扬了无私奉献、英勇无畏的时代精神,体现了在困难面前,共产党员的坚定信念和崇高品质,对当时社会具有重要的教育意义。

咆

字义为猛兽怒吼,比喻江河奔腾轰鸣或人暴怒叫喊。书写时注意“口”小而偏上,“包”竖弯钩要舒展有力,整体结构为左右结构,部首为“口”。

嗓

字义为喉咙或发音器官的声带及发出的声音。书写时“口”小而偏上,“又”捺变点,“木”横略长,结构为左右,部首为“口”,组词如“嗓子”“嗓音”。

哮

字义为吼叫或急促喘气的声音。书写时“口”小而偏上,“孝”撇伸展至“口”下方,结构为左右,部首为“口”,常用于“咆哮”“哮喘”等词语。

废

字义为停止、放弃或失去效用。书写时注意“广”字头的撇捺舒展,“发”字下部紧凑,结构为半包围,部首为“广”,组词如“废除”“残废”。

生字书写与释义(如"咆""哮")

咆哮

形容因害怕或紧张而不知所措。在文中描写村民面对山洪时的状态,如“村民们惊慌失措,四处奔逃”。

惊慌

揪心

形容猛兽怒吼或江河奔腾轰鸣,也可比喻人暴怒叫喊。在文中用于描写山洪的凶猛,如“山洪咆哮着,像一群受惊的野马”。

形容因痛苦或病痛而发出的声音。在文中用于描写村民在灾难中的状态,如“受伤的村民在地上痛苦地呻吟”。

形容内心极度担忧或痛苦。在文中用于描写老支书面对危险时的心理活动,如“老支书揪心地望着被洪水冲走的村民”。

重点词语语境解析

呻吟

哑

多音字,读“yǎ”时表示嗓子干涩发音困难或不能说话,如“哑口无言”;读“yā”时用于拟声词,如“哑哑学语”。在文中读“yǎ”,描写老支书因劳累而声音沙哑。

废

多音字,读“fèi”时表示停止或失去效用,如“废除”;读“fèi”时用于方言,表示“非常”。在文中读“fèi”,描写老支书在危急关头毫不放弃的精神。

淌

多音字,读“tǎng”时表示液体流动,如“流淌”;读“tǎng”时用于方言,表示“慢慢地走”。在文中读“tǎng”,描写洪水汹涌流动的场景。

嗓

多音字,读“sǎng”时表示喉咙或声音,如“嗓子”;读“sǎng”时用于方言,表示“大声喊叫”。在文中读“sǎng”,描写老支书指挥村民时的洪亮声音。

多音字辨析与应用

01

02

03

04

情节紧凑

小说情节以山洪暴发为背景,围绕老支书的组织与牺牲展开,情节紧凑且层层递进,突出了灾难的紧迫性与人物的崇高精神。

高潮突出

老支书在桥塌前组织村民撤离的高潮部分,通过细致的描写与紧张的节奏,将人物形象与主题思想推向顶点。

结构清晰

文章分为“突遇山洪”“疏导撤离”“桥塌殉职”三个部分,结构清晰,既展现了事件的完整性,又强化了主题的表达。

结局深刻

老支书与儿子被洪水卷走的结局,既展现了人物的牺牲精神,又深化了“桥”作为生命与希望的象征意义。

情节发展与结构梳理

01

02

03

04

主题升华

老支书的牺牲不仅是对村民的拯救,更是对“桥”这一象征意义的升华,体现了生命的延续与希望的传递。

老支书的形象

老支书是小说中的核心人物,他冷静、果断、无私无畏,在灾难面前展现出崇高的领导力与牺牲精神,成为村民的生命守护者。

主题思想

小说通过老支书的形象,弘扬了无私奉献、英勇献身的精神,同时以“桥”为象征,表达了生命、希望与责任的深刻主题。

人物对比

小说通过老支书与普通村民的对比,突出了他的领导力与责任感,同时通过他与儿子的关系,展现了人性中更深层次的情感与牺牲。

人物形象与主题思想

烘托气氛

开头的环境描写短促而紧张,通过“山洪暴发”“窄桥”等细节,烘托出灾难的危急与村民的恐慌,为情节发展奠定基础。

环境描写作用分析

01

塑造人物

环境描写与老支书的形象紧密结合,如“冷冷地吼”等细节,展现了他在危急关头的冷静与果断,强化了人物形象的塑造。

02

推动情节

环境描写不仅是背景的展现,更是情节发展的推动力,如桥的狭窄与洪水的凶猛,直接推动了老支书的组织与牺牲。

03

深化主题

环境描写与“桥”的象征意义相结合,通过桥的倒塌与老支书的牺牲,深化了生命与希望的主题,使读者对主题有更深刻的理解。

04

这篇文章详细介绍了中国古代著名桥梁赵州桥的历史背景、建筑特点及其在中国桥梁史上的重要地位,是了解中国古代桥梁文化的经典之作。

同类题材作品推荐

《赵州桥》

通过描绘卢沟桥上形态各异的石狮子,展现了卢沟桥的艺术价值和历史意义,是培养学生审美能力和历史兴趣的优秀作品。

《卢沟桥的狮子》

这本书以故事的形式讲述了世界各地著名桥梁的建造过程和背后的历史故事,适合学生拓展视野和丰富知识。

《桥的故事》

桥梁的分类

现代桥梁主要采用钢材、混凝土和复合材料等,这些材料的选择直接影响桥梁的耐久性和安全性,是桥梁工程中的重要考虑因素。

桥梁的建造材料

桥梁的维护与管理

桥梁在使用过程中需要定期进行检测和维护,以确保其结构安全和使用寿命,了解桥梁的维护知识有助于学生认识到桥梁管理的重要性。

桥梁按照结构形式可分为梁桥、拱桥、悬索桥和斜拉桥等,每种桥梁都有其独特的设计原理和适用场景,了解这些分类有助于学生理解桥梁的多样性。

桥梁文化知识科普

微型写作练笔任务

要求学生选择一座自己熟悉的桥梁,详细描述其外观、结构特点以及在日常生活中的作用,通过写作锻炼学生的观察力和表达能力。

描述一座你熟悉的桥梁

让学生以桥梁设计师的身份,记录一座桥梁从设计到建造的全过程,通过角色扮演激发学生的想象力和创造力。

桥梁设计师的日记

要求学生展望未来桥梁的发展趋势,探讨新材料、新技术在桥梁建设中的应用,通过写作培养学生的创新思维和科学素养。

桥梁的未来发展

THANKS

感谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地