2.3.1 微生物的分布2024-2025学年人教版七年级生物上册教学同步课件【2024人教版】(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.3.1 微生物的分布2024-2025学年人教版七年级生物上册教学同步课件【2024人教版】(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-16 20:57:40 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

2.3.1 微生物的分布

第二单元 多种多样的生物

2024人教版生物七年级上册【公开课精品课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

本单元 “多种多样的生物” 承接第一单元对生物基本特征和细胞的学习,进一步拓展学生对生物界丰富多样性的认识。教材从宏观的生物类群入手,按照从简单到复杂、从水生到陆生的顺序,依次介绍了植物、动物、微生物等不同类群生物的主要特征、形态结构、生活方式以及它们在生态系统中的作用。通过对各类生物的学习,不仅帮助学生构建起系统的生物分类知识体系,还能让学生理解生物与环境相互依存、相互影响的关系,培养学生对生物多样性的保护意识和热爱大自然的情感。

二、单元教学目标

(一)知识目标

识别不同类群的植物,如藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、种子植物(裸子植物和被子植物),描述它们的主要特征、生活环境和形态结构特点,能举例说出常见植物所属的类群。

识别不同类群的动物,包括无脊椎动物(腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物等)和脊椎动物(鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类),概述它们的主要特征、生活习性和形态结构特征,了解各类动物在进化上的地位。

描述细菌、真菌和病毒的主要特征、形态结构和营养方式,举例说明它们与人类生活的关系。

尝试根据一定的特征对生物进行分类,说出生物分类的依据和等级,理解分类的意义,关注生物多样性的保护现状和重要性。

(二)能力目标

通过观察不同类群生物的实物、标本、图片或视频等资料,培养学生的观察能力、比较分析能力和归纳总结能力,使其能够准确描述生物的特征和区别。

组织学生进行实验探究,如观察种子的结构、探究蚯蚓的生活习性等,提高学生的动手操作能力和科学探究能力,使其掌握科学探究的基本方法和步骤。

引导学生收集和整理有关生物多样性的信息,培养学生的信息收集和处理能力,使其能够运用所学知识解决实际问题。

在生物分类的学习过程中,培养学生的逻辑思维能力和分类思维能力,使其能够构建系统的生物分类知识框架。

(三)情感态度与价值观目标

激发学生对生物多样性的探索兴趣,培养学生热爱大自然、尊重生命的情感态度,使其认识到保护生物多样性对于维护生态平衡和人类生存发展的重要意义。

在实验探究和小组合作学习中,培养学生的团队合作精神和科学态度,使其养成严谨、认真、实事求是的科学作风。

引导学生关注生物多样性面临的威胁及保护措施,增强学生的环保意识和社会责任感,鼓励学生积极参与到生物多样性保护的行动中来。

三、教学重难点

(一)教学重点

各类植物、动物、微生物的主要特征和形态结构特点。

生物分类的依据和等级,尝试对生物进行分类。

生物多样性的保护措施和意义。

(二)教学难点

理解不同类群生物在进化上的关系和适应环境的特征。

掌握生物分类的方法和原则,准确对生物进行分类。

认识生物多样性与生态平衡的关系,树立保护生物多样性的意识。

四、学情分析

经过第一单元的学习,学生已经对生物的基本特征和细胞有了一定的了解,具备了初步的生物学基础知识和观察、实验等能力。但对于复杂多样的生物类群,学生的认识还比较零散和模糊。七年级学生好奇心强,对直观、生动的生物现象充满兴趣,但抽象思维能力仍在发展中,对于一些较为抽象的概念,如生物进化关系、生物分类原理等,理解起来可能存在困难。此外,学生在信息收集和整理、知识归纳总结等方面的能力还有待进一步提高。因此,在教学过程中,教师应充分利用学生已有的知识基础和生活经验,采用多样化的教学方法,如直观教学、实验探究、小组讨论等,引导学生积极参与课堂学习,逐步构建系统的生物多样性知识体系。

五、教学方法

讲授法:系统讲解各类生物的主要特征、生物分类的概念和原理等重要知识点,确保学生掌握基础知识。

观察法:组织学生观察各类生物的实物、标本、图片、视频等,培养学生的观察能力,让学生直观地认识生物的形态结构和生活习性。

实验法:安排实验探究活动,如观察种子结构、探究昆虫的形态结构等,让学生亲身体验科学探究过程,提高动手能力和科学探究能力。

讨论法:针对生物类群的特征比较、生物分类的依据、生物多样性保护等问题,组织学生进行小组讨论,激发学生的思维,培养学生的合作能力和表达能力。

多媒体教学法:运用多媒体课件展示丰富的生物图片、视频、动画等资料,将抽象的知识形象化、直观化,帮助学生理解和记忆。

角色扮演法:在生物分类教学中,让学生扮演不同的生物,通过模拟生物分类的过程,加深学生对生物分类等级和依据的理解。

六、教学准备

教师准备

多媒体课件,包含各类生物的高清图片、精彩视频、动画演示等资料。

实验器材,如显微镜、放大镜、种子、昆虫标本、培养皿、镊子、解剖针等。

生物标本,如藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、种子植物的标本,以

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

考试考法

8

小结梳理

9

布置作业

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

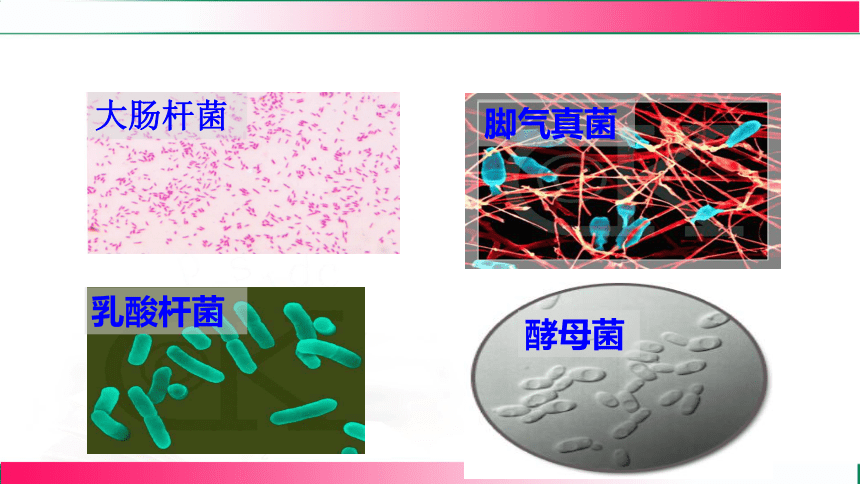

细菌和真菌在哪里?

鼻腔内的细菌

口腔内的细菌

大肠杆菌

脚气真菌

酵母菌

乳酸杆菌

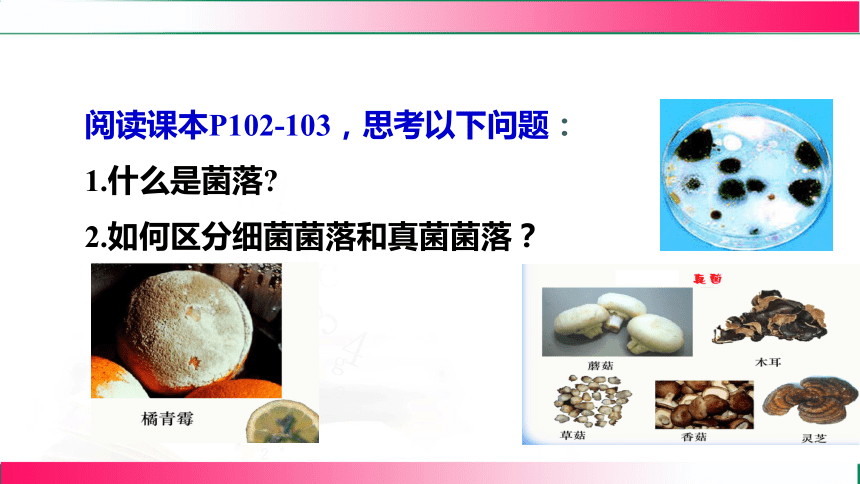

阅读课本P102-103,思考以下问题:

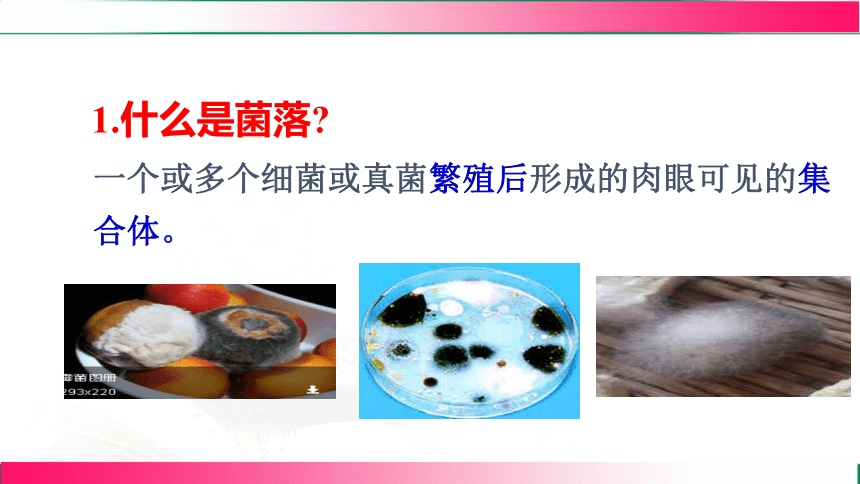

1.什么是菌落

2.如何区分细菌菌落和真菌菌落?

3. 培养菌落的步骤有哪些?

4.为什么要加入肉汤?

1.什么是菌落

一个或多个细菌或真菌繁殖后形成的肉眼可见的集合体。

细菌菌落:

比较小,表面或光滑粘稠,或粗糙干燥

真菌菌落:

比较大,呈绒毛状、絮状或蜘蛛网状,有红、褐、绿、黑、黄等颜色

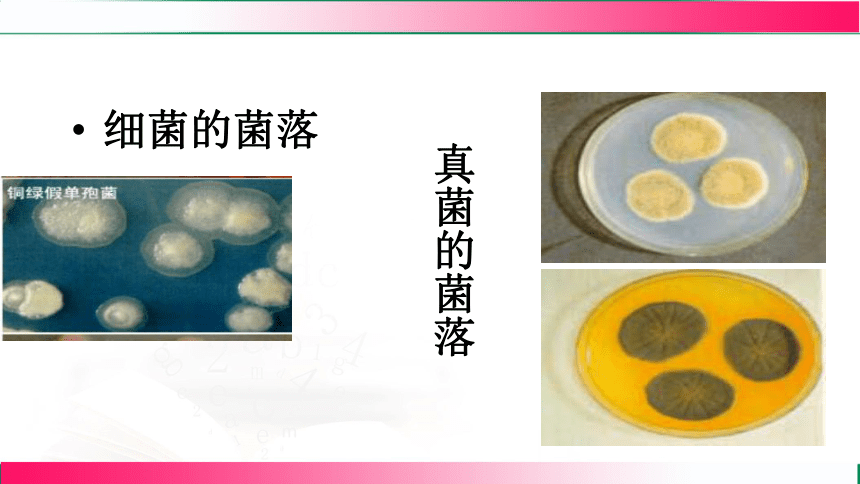

细菌的菌落

真菌的菌落

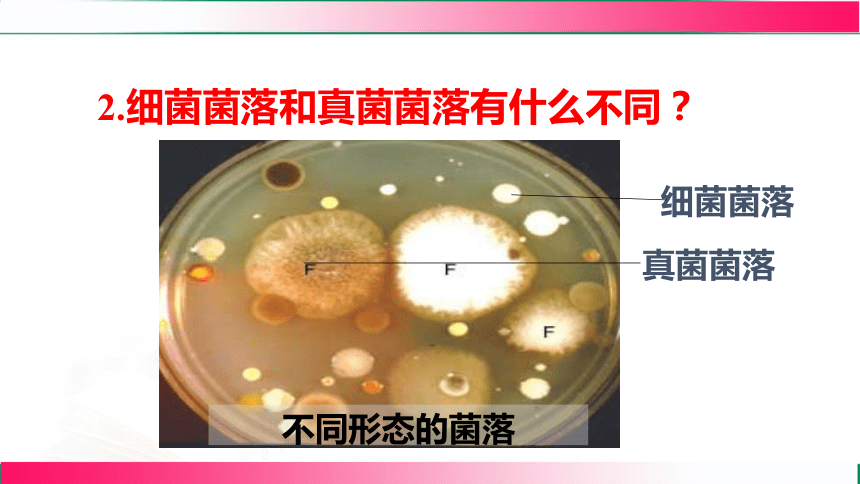

细菌菌落

真菌菌落

2.细菌菌落和真菌菌落有什么不同?

不同形态的菌落

培养细菌和真菌的一般方法

1.配制培养基

根据细菌或真菌生长时所需要的营养成分而配制成的营养物质。

2.高温灭菌、冷却

3. 接种

4.恒温培养

2.高温灭菌、冷却

3.接种

4.恒温培养

1.配制培养基

培养细菌或真菌的一般方法:

讨论:不同环境中都有细菌和真菌吗?

哪种环境中细菌多些?

哪种环境中细菌少些? 哪种环境没有细菌

探究:哪种环境中有细菌?

1.提出问题:

平时使用的硬币上有细菌或真菌吗?

2.作出假设:

平时使用的硬币上有细菌或真菌。

实验材料

1.培养皿(装有牛肉汁)

2.无菌棉棒

3.透明胶带

4.标签纸

5.放大镜

什么是培养基?

根据细菌或真菌生长时所需要的营养

成分而配制成的营养物质。

第一步:配制培养基。

实验过程

为什么要用两个培养皿?

一组不作任何处理,作为对照组,

一组作为实验组。

为什么要用两个培养皿?

第二步:高温灭菌、冷却

为什么要高温灭菌?

可以杀死其中的细菌和真菌

没有想好如何工作之前,不能打开培养皿,为什么?

防止环境中的细菌或真菌的孢子落在培养基上

第三步:接种。

1.打开培养皿,从钱包里取出硬币,将硬币放在培养基上轻轻按一下。

实验组:

2.对照组:不做任何处理。

接种时为什么有时要用无菌棉棒?

防止其他微生物污染培养基

3.如何接种?接种时要注意什么问题?

将少量菌放在培养基上;注意要密封(不要暴露在空气中)。

把两套培养皿一起放到恒温箱或者室内温暖处培养3~4天。

第四步:恒温培养。

两套培养基都需要在同一环境下培养吗?

需要在同一环境下培养,因为进行对照实验要控制单一变量,除了变量外,其他条件要保持一致。

五、观察,记录。

实 验 组 对 照 组

1号 2号 3号 4号 1号 2号 3号 4号

菌落大小

菌落形状

菌落数目

菌落颜色

平时使用的硬币上有细菌或真菌。

六、得出结论

七、表达交流

生存基本条件

1.水分

2.适宜的温度

3.有机物

细菌和真菌的生活需哪些基本条件

特殊条件:有的需要氧气,有的不需要氧气。

1. 微生物的定义和种类

个体 、结构 的生物,统称为微生物。微生物主要

包括 、 和 等。

2. 观察菌落

(1)在适宜条件下,培养基上的细菌和真菌会迅速繁殖,形成肉眼可见

的菌落,菌落指的是由一个或多个 或 繁殖后形成的肉

眼可见的 。

微小

简单

细菌

真菌

病毒

细菌

真菌

子细胞群体

(2)细菌和真菌的菌落特征。

种类 细菌 真菌

菌落 大小 比较 一般比细菌菌落 几倍到几

十倍

菌落表 面形态 有的 ,有

的 呈 、絮状或蜘蛛网状

菌落 颜色 呈 等多种

颜色 呈

等不同颜色

小

大

光滑黏稠

粗糙干燥

绒毛状

白、黄、红

白、红、褐、绿、黑、黄

3. 探究细菌和真菌的分布

细菌和真菌广泛分布于 、 和 等各处。细

菌和真菌的生存需要一定的条件,如 、适宜的 、

等。

有机

空气

土壤

水中

水

温度

物

知识点1 微生物的定义和种类

1. 下列关于微生物的叙述错误的是( C )

A. 微生物结构简单,数量极多,分布极广

B. 有些微生物能与动植物生活在一起

C. 微生物都不能独立生活

D. 微生物主要包括细菌、真菌和病毒

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. 如图所示为两种不同的菌落。下列说法错误的是( D )

A. 菌落是指由一个或多个细菌或真菌繁殖后形成

的肉眼可见的子细胞群体

B. 图乙所示的菌落较大、呈绒毛状,可以初步判

断是真菌菌落

C. 若图甲所示的是细菌菌落,则其表面或光滑黏

稠或粗糙干燥

D. 经过高温处理的培养皿中,一般仍然会有细菌

和真菌的存在

D

知识点2 观察菌落

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. 小明在做“探究细菌、真菌的分布”实验时,

用无菌棉棒擦拭手机屏幕,然后轻轻地在培养基上涂抹,经过一段时间

的恒温培养,他发现甲菌落较大且呈黑色絮状,乙菌落较小且表面光

滑。下列说法正确的是( C )

C

A. 甲是细菌菌落,乙是真菌菌落

B. 一个菌落是由多种细菌或真菌繁殖形成的

C. 手机未长菌落说明细菌、真菌的生存需要一定的条件

D. 细菌的菌落通常比真菌的菌落要大

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. 下列关于“探究不同环境中的细菌和真菌”的实验的叙述,不正确的是( D )

A. 用无菌棉棒擦拭手心后在培养基上轻轻涂抹,进行接种

B. 培养用的培养基和培养皿,在接种前都需要高温灭菌

C. 本实验需要设置对照实验

D. 接种后还需要进行高温灭菌

D

知识点3 探究细菌和真菌的分布

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. 微生物种类繁多,在生物圈中分布极广,你认为下列哪里可能没有微生物?( D )

A. 深邃的海洋中 B. 干旱的沙漠中

C. 极地的冰雪中 D. 刚出厂的罐头里

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. 如图是“探究洗手能否减少手上的细菌数量”的实验过程图,下列叙述错误的是( D )

A. 步骤①是为了设置对照实验

B. 步骤②相当于细菌培养过程中的接种

C. 由③可得出结论——洗手能减少手上细菌数量

D. 该实验证明洗手可以避免病菌感染

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. 如图所示的培养基上有两处菌斑,a处较小且表面光滑黏稠,b处为黑色,下列判断错误的是( C )

A. b处可能是某种真菌的菌落

B. a处可能是某种细菌的菌落

C. a处可能是某种细菌或真菌的个体

D. b处可能是由一种真菌形成的

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8. (2023·四川自贡期末)为探究饮水机中细菌的分布,某同学每隔3天分

别从放有同一桶纯净水的饮水机的冷水口和热水口接等量的饮用水,测

定细菌数量,结果如下表。下列叙述正确的是( A )

测定时间 第1天 第4天 第7天 第10天

冷水口细菌数 (个/mL) 24 560 900 1 120

热水口细菌数 (个/mL) 15 20 30 45

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

微生物的分布

观察

菌落

培养基:

适于细菌、真菌生长的物质

菌落(菌类繁殖后的集合体)

细菌

真菌

分布:

生存的基本条件

水分

适宜的温度

有机物

广泛分布于生物圈

培养细菌或真菌的一般方法:

1.配制培养基

2.高温灭菌、冷却

3.接种

4.恒温培养

谢谢观看!

2.3.1 微生物的分布

第二单元 多种多样的生物

2024人教版生物七年级上册【公开课精品课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

本单元 “多种多样的生物” 承接第一单元对生物基本特征和细胞的学习,进一步拓展学生对生物界丰富多样性的认识。教材从宏观的生物类群入手,按照从简单到复杂、从水生到陆生的顺序,依次介绍了植物、动物、微生物等不同类群生物的主要特征、形态结构、生活方式以及它们在生态系统中的作用。通过对各类生物的学习,不仅帮助学生构建起系统的生物分类知识体系,还能让学生理解生物与环境相互依存、相互影响的关系,培养学生对生物多样性的保护意识和热爱大自然的情感。

二、单元教学目标

(一)知识目标

识别不同类群的植物,如藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、种子植物(裸子植物和被子植物),描述它们的主要特征、生活环境和形态结构特点,能举例说出常见植物所属的类群。

识别不同类群的动物,包括无脊椎动物(腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物等)和脊椎动物(鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类),概述它们的主要特征、生活习性和形态结构特征,了解各类动物在进化上的地位。

描述细菌、真菌和病毒的主要特征、形态结构和营养方式,举例说明它们与人类生活的关系。

尝试根据一定的特征对生物进行分类,说出生物分类的依据和等级,理解分类的意义,关注生物多样性的保护现状和重要性。

(二)能力目标

通过观察不同类群生物的实物、标本、图片或视频等资料,培养学生的观察能力、比较分析能力和归纳总结能力,使其能够准确描述生物的特征和区别。

组织学生进行实验探究,如观察种子的结构、探究蚯蚓的生活习性等,提高学生的动手操作能力和科学探究能力,使其掌握科学探究的基本方法和步骤。

引导学生收集和整理有关生物多样性的信息,培养学生的信息收集和处理能力,使其能够运用所学知识解决实际问题。

在生物分类的学习过程中,培养学生的逻辑思维能力和分类思维能力,使其能够构建系统的生物分类知识框架。

(三)情感态度与价值观目标

激发学生对生物多样性的探索兴趣,培养学生热爱大自然、尊重生命的情感态度,使其认识到保护生物多样性对于维护生态平衡和人类生存发展的重要意义。

在实验探究和小组合作学习中,培养学生的团队合作精神和科学态度,使其养成严谨、认真、实事求是的科学作风。

引导学生关注生物多样性面临的威胁及保护措施,增强学生的环保意识和社会责任感,鼓励学生积极参与到生物多样性保护的行动中来。

三、教学重难点

(一)教学重点

各类植物、动物、微生物的主要特征和形态结构特点。

生物分类的依据和等级,尝试对生物进行分类。

生物多样性的保护措施和意义。

(二)教学难点

理解不同类群生物在进化上的关系和适应环境的特征。

掌握生物分类的方法和原则,准确对生物进行分类。

认识生物多样性与生态平衡的关系,树立保护生物多样性的意识。

四、学情分析

经过第一单元的学习,学生已经对生物的基本特征和细胞有了一定的了解,具备了初步的生物学基础知识和观察、实验等能力。但对于复杂多样的生物类群,学生的认识还比较零散和模糊。七年级学生好奇心强,对直观、生动的生物现象充满兴趣,但抽象思维能力仍在发展中,对于一些较为抽象的概念,如生物进化关系、生物分类原理等,理解起来可能存在困难。此外,学生在信息收集和整理、知识归纳总结等方面的能力还有待进一步提高。因此,在教学过程中,教师应充分利用学生已有的知识基础和生活经验,采用多样化的教学方法,如直观教学、实验探究、小组讨论等,引导学生积极参与课堂学习,逐步构建系统的生物多样性知识体系。

五、教学方法

讲授法:系统讲解各类生物的主要特征、生物分类的概念和原理等重要知识点,确保学生掌握基础知识。

观察法:组织学生观察各类生物的实物、标本、图片、视频等,培养学生的观察能力,让学生直观地认识生物的形态结构和生活习性。

实验法:安排实验探究活动,如观察种子结构、探究昆虫的形态结构等,让学生亲身体验科学探究过程,提高动手能力和科学探究能力。

讨论法:针对生物类群的特征比较、生物分类的依据、生物多样性保护等问题,组织学生进行小组讨论,激发学生的思维,培养学生的合作能力和表达能力。

多媒体教学法:运用多媒体课件展示丰富的生物图片、视频、动画等资料,将抽象的知识形象化、直观化,帮助学生理解和记忆。

角色扮演法:在生物分类教学中,让学生扮演不同的生物,通过模拟生物分类的过程,加深学生对生物分类等级和依据的理解。

六、教学准备

教师准备

多媒体课件,包含各类生物的高清图片、精彩视频、动画演示等资料。

实验器材,如显微镜、放大镜、种子、昆虫标本、培养皿、镊子、解剖针等。

生物标本,如藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、种子植物的标本,以

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

考试考法

8

小结梳理

9

布置作业

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

细菌和真菌在哪里?

鼻腔内的细菌

口腔内的细菌

大肠杆菌

脚气真菌

酵母菌

乳酸杆菌

阅读课本P102-103,思考以下问题:

1.什么是菌落

2.如何区分细菌菌落和真菌菌落?

3. 培养菌落的步骤有哪些?

4.为什么要加入肉汤?

1.什么是菌落

一个或多个细菌或真菌繁殖后形成的肉眼可见的集合体。

细菌菌落:

比较小,表面或光滑粘稠,或粗糙干燥

真菌菌落:

比较大,呈绒毛状、絮状或蜘蛛网状,有红、褐、绿、黑、黄等颜色

细菌的菌落

真菌的菌落

细菌菌落

真菌菌落

2.细菌菌落和真菌菌落有什么不同?

不同形态的菌落

培养细菌和真菌的一般方法

1.配制培养基

根据细菌或真菌生长时所需要的营养成分而配制成的营养物质。

2.高温灭菌、冷却

3. 接种

4.恒温培养

2.高温灭菌、冷却

3.接种

4.恒温培养

1.配制培养基

培养细菌或真菌的一般方法:

讨论:不同环境中都有细菌和真菌吗?

哪种环境中细菌多些?

哪种环境中细菌少些? 哪种环境没有细菌

探究:哪种环境中有细菌?

1.提出问题:

平时使用的硬币上有细菌或真菌吗?

2.作出假设:

平时使用的硬币上有细菌或真菌。

实验材料

1.培养皿(装有牛肉汁)

2.无菌棉棒

3.透明胶带

4.标签纸

5.放大镜

什么是培养基?

根据细菌或真菌生长时所需要的营养

成分而配制成的营养物质。

第一步:配制培养基。

实验过程

为什么要用两个培养皿?

一组不作任何处理,作为对照组,

一组作为实验组。

为什么要用两个培养皿?

第二步:高温灭菌、冷却

为什么要高温灭菌?

可以杀死其中的细菌和真菌

没有想好如何工作之前,不能打开培养皿,为什么?

防止环境中的细菌或真菌的孢子落在培养基上

第三步:接种。

1.打开培养皿,从钱包里取出硬币,将硬币放在培养基上轻轻按一下。

实验组:

2.对照组:不做任何处理。

接种时为什么有时要用无菌棉棒?

防止其他微生物污染培养基

3.如何接种?接种时要注意什么问题?

将少量菌放在培养基上;注意要密封(不要暴露在空气中)。

把两套培养皿一起放到恒温箱或者室内温暖处培养3~4天。

第四步:恒温培养。

两套培养基都需要在同一环境下培养吗?

需要在同一环境下培养,因为进行对照实验要控制单一变量,除了变量外,其他条件要保持一致。

五、观察,记录。

实 验 组 对 照 组

1号 2号 3号 4号 1号 2号 3号 4号

菌落大小

菌落形状

菌落数目

菌落颜色

平时使用的硬币上有细菌或真菌。

六、得出结论

七、表达交流

生存基本条件

1.水分

2.适宜的温度

3.有机物

细菌和真菌的生活需哪些基本条件

特殊条件:有的需要氧气,有的不需要氧气。

1. 微生物的定义和种类

个体 、结构 的生物,统称为微生物。微生物主要

包括 、 和 等。

2. 观察菌落

(1)在适宜条件下,培养基上的细菌和真菌会迅速繁殖,形成肉眼可见

的菌落,菌落指的是由一个或多个 或 繁殖后形成的肉

眼可见的 。

微小

简单

细菌

真菌

病毒

细菌

真菌

子细胞群体

(2)细菌和真菌的菌落特征。

种类 细菌 真菌

菌落 大小 比较 一般比细菌菌落 几倍到几

十倍

菌落表 面形态 有的 ,有

的 呈 、絮状或蜘蛛网状

菌落 颜色 呈 等多种

颜色 呈

等不同颜色

小

大

光滑黏稠

粗糙干燥

绒毛状

白、黄、红

白、红、褐、绿、黑、黄

3. 探究细菌和真菌的分布

细菌和真菌广泛分布于 、 和 等各处。细

菌和真菌的生存需要一定的条件,如 、适宜的 、

等。

有机

空气

土壤

水中

水

温度

物

知识点1 微生物的定义和种类

1. 下列关于微生物的叙述错误的是( C )

A. 微生物结构简单,数量极多,分布极广

B. 有些微生物能与动植物生活在一起

C. 微生物都不能独立生活

D. 微生物主要包括细菌、真菌和病毒

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. 如图所示为两种不同的菌落。下列说法错误的是( D )

A. 菌落是指由一个或多个细菌或真菌繁殖后形成

的肉眼可见的子细胞群体

B. 图乙所示的菌落较大、呈绒毛状,可以初步判

断是真菌菌落

C. 若图甲所示的是细菌菌落,则其表面或光滑黏

稠或粗糙干燥

D. 经过高温处理的培养皿中,一般仍然会有细菌

和真菌的存在

D

知识点2 观察菌落

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. 小明在做“探究细菌、真菌的分布”实验时,

用无菌棉棒擦拭手机屏幕,然后轻轻地在培养基上涂抹,经过一段时间

的恒温培养,他发现甲菌落较大且呈黑色絮状,乙菌落较小且表面光

滑。下列说法正确的是( C )

C

A. 甲是细菌菌落,乙是真菌菌落

B. 一个菌落是由多种细菌或真菌繁殖形成的

C. 手机未长菌落说明细菌、真菌的生存需要一定的条件

D. 细菌的菌落通常比真菌的菌落要大

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. 下列关于“探究不同环境中的细菌和真菌”的实验的叙述,不正确的是( D )

A. 用无菌棉棒擦拭手心后在培养基上轻轻涂抹,进行接种

B. 培养用的培养基和培养皿,在接种前都需要高温灭菌

C. 本实验需要设置对照实验

D. 接种后还需要进行高温灭菌

D

知识点3 探究细菌和真菌的分布

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. 微生物种类繁多,在生物圈中分布极广,你认为下列哪里可能没有微生物?( D )

A. 深邃的海洋中 B. 干旱的沙漠中

C. 极地的冰雪中 D. 刚出厂的罐头里

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. 如图是“探究洗手能否减少手上的细菌数量”的实验过程图,下列叙述错误的是( D )

A. 步骤①是为了设置对照实验

B. 步骤②相当于细菌培养过程中的接种

C. 由③可得出结论——洗手能减少手上细菌数量

D. 该实验证明洗手可以避免病菌感染

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. 如图所示的培养基上有两处菌斑,a处较小且表面光滑黏稠,b处为黑色,下列判断错误的是( C )

A. b处可能是某种真菌的菌落

B. a处可能是某种细菌的菌落

C. a处可能是某种细菌或真菌的个体

D. b处可能是由一种真菌形成的

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8. (2023·四川自贡期末)为探究饮水机中细菌的分布,某同学每隔3天分

别从放有同一桶纯净水的饮水机的冷水口和热水口接等量的饮用水,测

定细菌数量,结果如下表。下列叙述正确的是( A )

测定时间 第1天 第4天 第7天 第10天

冷水口细菌数 (个/mL) 24 560 900 1 120

热水口细菌数 (个/mL) 15 20 30 45

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

微生物的分布

观察

菌落

培养基:

适于细菌、真菌生长的物质

菌落(菌类繁殖后的集合体)

细菌

真菌

分布:

生存的基本条件

水分

适宜的温度

有机物

广泛分布于生物圈

培养细菌或真菌的一般方法:

1.配制培养基

2.高温灭菌、冷却

3.接种

4.恒温培养

谢谢观看!

同课章节目录