2024—2025学年度河北省衡水市故城县高二下学期3月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度河北省衡水市故城县高二下学期3月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 108.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 22:52:12 | ||

图片预览

文档简介

河北省衡水市故城县2024-2025学年高二下学期3月月考历史试题

一、单选题(本大题共16小题)

1.孔子强调“节用而爱人,使民以时”“不患寡而患不均,不患贫而患不安”,指责“苛政猛于虎”。墨子主张“有力者疾以助人,有财者勉以分人,有道者劝以教人”。这反映出儒墨两家()

A.蕴含着民本思想

B.具有共同的理想追求

C.强调道德与教化

D.代表的阶级利益相同

2.唐宋以来的名家主流绘画多以蜀葵来表达忠君报国的情怀,宋代莫高窟壁画中甚至出现了蜀葵占据佛龛内外除佛、菩萨、弟子之外几乎所有空间的现象,每个龛内都满绘蜀葵,颇为壮观。这体现出( )

A.佛教在传播中走向世俗化 B.民族交融进一步增强

C.儒家思想渗透于宗教艺术 D.国家统一和文化多元

3.明清之际,黄宗羲针对封建君主提出了“不以一己之利为利,而使天下受其利;不以一已之害为害,而使天下释其害”的思想他认为上古的尧舜才是最理想统治者的化身,只有“回归”上古三代才能弥补封建专制制度的缺陷。这表明黄宗羲( )

A.引领着同时代的思想潮流 B.未提出新的社会制度改革方案

C.认识到了封建制度的本质 D.在批判中形成新儒学思想体系

4.山西高平羊头山神农庙中刻于北齐天保二年(551年)的碑上有“神农,圣灵所托,远瞩太行”“精舍立趾,伽蓝有处”“招集名僧,妙聪永侍”“地称唐公,山号羊头”等文字。该碑文反映了( )

A.中外文化交流频繁 B.佛教冲击了传统文化

C.北齐遏制宗教发展 D.中华文化多元包容性

5.明末,利玛窦等传教士将天主教教义用儒学的术语变通改造,提出儒教和天主教是相通的,他们自己也以儒家教条为标准处世,由此吸引了徐光启等一批儒家知识分子接受天主教。上述做法( )

A.反映出欧洲出现儒学传播热潮 B.有利于西方文化在中国的传播

C.体现了传教士很精通中华文化 D.削弱了中华传统文化的影响力

6.毛泽东在1917年指出:“西方思想亦未必尽是”,很多部分“亦应与东方思想同时改造也”。而自1921年起,在中共文献里天下为公、民为邦本、为政以德、自强不息等中华优秀传统文化要素与新的理论不断结合,这说明当时( )

A.传统文化仍占主流 B.中华文明的传承与改造

C.西方文化弊端暴露 D.马克思主义中国化进程

7.据考古发掘,《汉谟拉比法典》抄本的出土地点,从北方的亚述城市阿淑尔、尼尼微,到南部巴比伦尼亚的西帕尔、拉尔撒、巴比伦,甚至埃兰的苏萨,都有法典抄本出土。这反映出《汉谟拉比法典》( )

A.推动古巴比伦王国扩张 B.成为世界上最早的法典

C.影响后世两河流域国家 D.是亚述帝国的法律标准

8.13世纪,欧洲神学家阿奎那谈道,“一个社会之所以聚集在一起,目的在于过有德性的生活”“任何统治者都应当以谋求他所治理的区域的幸福为目的”“一个好的君主应当保证社会生活安宁,同时还要促进物质福利的充裕”。阿奎那的这些思想( )

A.蕴含着切合时代的精神 B.奠定了启蒙运动的思想基础

C.体现了人文主义的萌发 D.开启了神学思想世俗化倾向

9.贵霜帝国在迦腻色伽一世(127—151年)在位时佛教得到了充分的发展。大批大月氏僧人通过陆路将佛教传播到中国。与此同时,与佛教有关的键陀罗艺术也随之进入中国。这说明贵霜帝国的强盛()

A.促进丝绸之路的开通 B.扩大了古印度文化的影响力

C.引发游牧民族大迁徙 D.推动了东西方文化交汇交融

10.在公元前第二个千年内,印欧人在迁徙中凭借武力夺取了欧亚大陆上众多的地盘,他们所使用的语言也因此分化为不同的古语,这些古语又在后来的发展中各自衍生出了一些子语言。这说明印欧人的迁徙( )

A.改变了欧亚大陆的政治格局 B.缓解了各民族间的冲突

C.助推了各区域的封建化进程 D.促进了区域文化的发展

11.据研究发现,十六国至北朝时期,进入长城以南建立政权的群体、各政权统治集团主要成员,基本上都没有退回到草原上去的,而是变成了农耕定居地区的人口,“成为北朝末年开始的获得具有族群意味的‘汉人’的一部分”。由此可知,当时北方( )

A.政权更替尤为频繁 B.民族迁移区域一致

C.民族交融不断加强 D.农耕经济长期繁荣

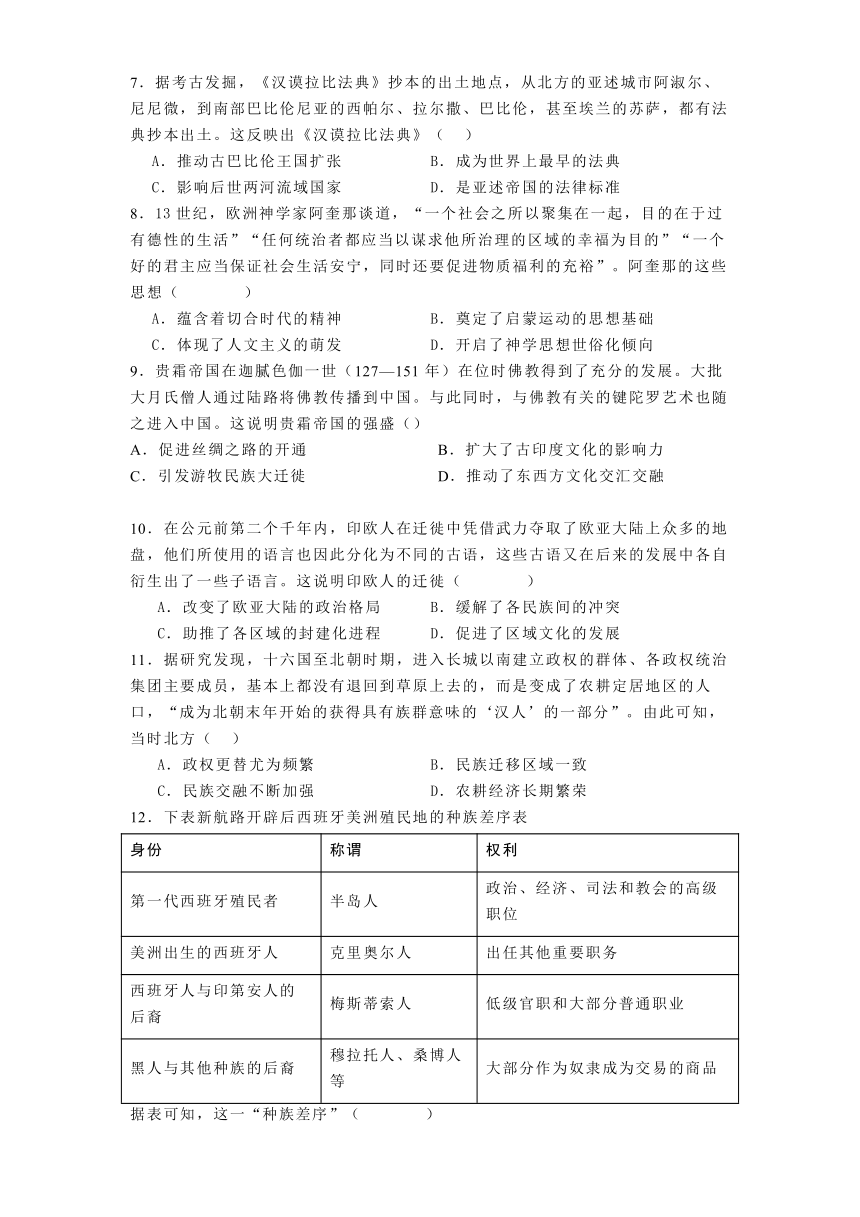

12.下表新航路开辟后西班牙美洲殖民地的种族差序表

身份 称谓 权利

第一代西班牙殖民者 半岛人 政治、经济、司法和教会的高级职位

美洲出生的西班牙人 克里奥尔人 出任其他重要职务

西班牙人与印第安人的后裔 梅斯蒂索人 低级官职和大部分普通职业

黑人与其他种族的后裔 穆拉托人、桑博人等 大部分作为奴隶成为交易的商品

据表可知,这一“种族差序”( )

A.反映美洲地区人种结构多元化趋向 B.实现了西班牙对拉美的完全控制

C.旨在维护考迪罗体制和大地产制度 D.是引发巴西独立运动的主要原因

13.18世纪中后期,英国殖民者将澳大利亚作为流放罪犯的场所;19世纪,英国在澳大利亚掠夺原住民的土地,建立牧场;1851年,伴随着澳大利亚金矿的发现,英国在当地发展起采矿业。这表明英国( )

A.移植本国生产方式 B.国内犯罪的减少

C.帮助发展当地经济 D.国家实力的下降

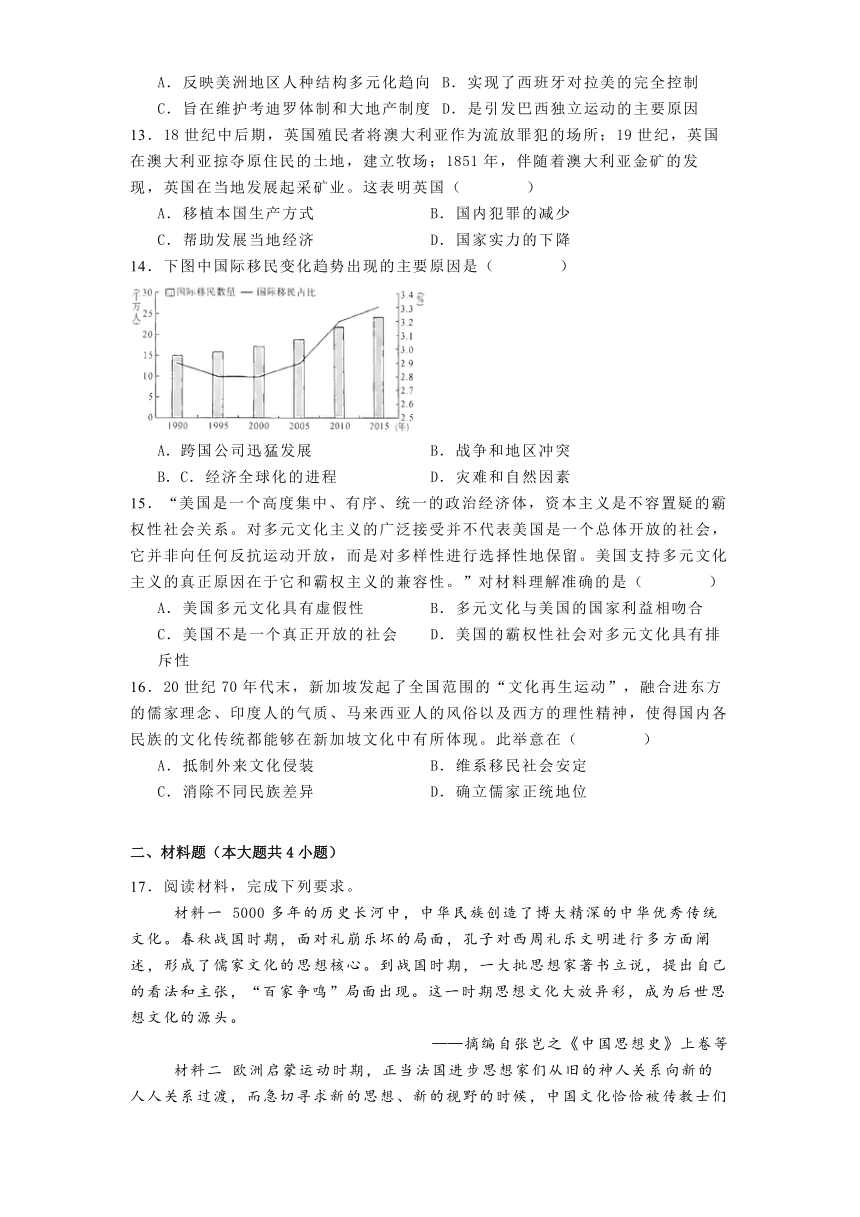

14.下图中国际移民变化趋势出现的主要原因是( )

跨国公司迅猛发展 B.战争和地区冲突

C.经济全球化的进程 D.灾难和自然因素

15.“美国是一个高度集中、有序、统一的政治经济体,资本主义是不容置疑的霸权性社会关系。对多元文化主义的广泛接受并不代表美国是一个总体开放的社会,它并非向任何反抗运动开放,而是对多样性进行选择性地保留。美国支持多元文化主义的真正原因在于它和霸权主义的兼容性。”对材料理解准确的是( )

A.美国多元文化具有虚假性 B.多元文化与美国的国家利益相吻合

C.美国不是一个真正开放的社会 D.美国的霸权性社会对多元文化具有排斥性

16.20世纪70年代末,新加坡发起了全国范围的“文化再生运动”,融合进东方的儒家理念、印度人的气质、马来西亚人的风俗以及西方的理性精神,使得国内各民族的文化传统都能够在新加坡文化中有所体现。此举意在( )

A.抵制外来文化侵装 B.维系移民社会安定

C.消除不同民族差异 D.确立儒家正统地位

二、材料题(本大题共4小题)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 5000多年的历史长河中,中华民族创造了博大精深的中华优秀传统文化。春秋战国时期,面对礼崩乐坏的局面,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的思想核心。到战国时期,一大批思想家著书立说,提出自己的看法和主张,“百家争鸣”局面出现。这一时期思想文化大放异彩,成为后世思想文化的源头。

——摘编自张岂之《中国思想史》上卷等

材料二 欧洲启蒙运动时期,正当法国进步思想家们从旧的神人关系向新的人人关系过渡,而急切寻求新的思想、新的视野的时候,中国文化恰恰被传教士们介绍过来,以儒学为核心的中国文化开始了对法国的传播,为启蒙思想家们在政治上反对专制和特权、在思想上反对宗教神学,提供了重要的思想资料和极其有力的思想武器。法国资产阶级大革命中通过的《人权和公民权宣言》中便引用过孔子的格言“己所不欲,勿施于人”。

——摘编自吴星杰《中法文化交流与儒学在法国的传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期儒家思想的文化内涵,并分析这些主张产生的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析儒学传入欧洲的原因及其对近代欧洲产生的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 中古早期的动乱在毁坏物质财富的同时,也严重破坏文化。这时的教育和文化知识为人数不多的教士所垄断。教会学校教授的内容是源自古典文化的“七艺”,但教会并不热衷于在学理上和精神上理解古典文化,学术活动集中在对《圣经》的烦琐考证上。当时的哲学和神学是二位一体,完全脱离实际经验,被称为“经院哲学”,许多哲学家沉迷在炼金术和星象学之中。建筑方面盛行哥特式教堂建筑物,高耸入云的教堂尖塔和透过彩色玻璃从高处射进教堂内部的阳光象征着教徒接近上帝并最终进入天堂的愿望。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·古代史编》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中古早期欧洲文化的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中古早期欧洲文化的特点形成的原因。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 从18世纪末开始,美国的工业革命就已经取得了一定的进展,加之美国幅员辽阔、人口稀少、资源丰富,与出现大量过剩人口的欧洲形成鲜明的对比。此时,美国的矿山、铁路、制造、建筑等行业急需大量熟练技工和廉价劳动力。美国铁路公司为了出售铁路沿线的大量土地,大企业为了招募所迫切需要的劳动力,纷纷在欧洲各国设立代理机构,一方面大肆渲染移民获得廉价土地和经营家园的美妙景象,另一方面广泛宣扬美国就业机会多、工资高的优越条件,以广招劳动力······形成了美国历史上第一次移民高潮。

——摘编自陆月娟《19世纪上半期欧洲人向美国移民的历史分析》

材料二 有美国的“制造业之父”之称的塞缪尔·斯莱特是典型代表。斯莱特(1768-1835),生于英国德比郡,14岁起学习纺织,掌握了纺织制造的全部知识。1789年11月,塞缪尔带着他充满脑海的先进工业技术,不顾英国对熟练工人外迁的禁令,打扮成了个农场雇工,乘上了赴美国纽约的客船。1793年,塞缪尔凭借记忆,成功地复制了阿克莱特纺纱机,他拿着这些机器,于当年年底,在帕塔吉特与人合伙开设了一家全新的纺织工厂。这也是美国工厂制度的开始。对英国新式纺纱机的成功仿制,使美国的棉纺织业进入了一个新的发展阶段,也成为打响美国工业革命的第一枪。几年以后,塞缪尔的兄弟约翰也从英国来到美国,并带来了克隆普顿(1753-1827)发明的“缪尔纺纱机”的相关知识。

——摘编自韩和元《看待中美技术竞争莫陷进“萨缪尔森谬误”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪上半期欧洲人大量移民美国的原因。

(2)根据材料二,说明外来移民对美国经济发展的影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对移民与社会发展的关系的认识。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 纵观中华文明成长历程,不难看出,中华文明在与外部世界的互动中,先后融摄中亚游牧文化、波斯文化、印度佛教文化、阿拉伯文化、欧洲文化等。中华文明秉持“和羹之美,在于合异”的理念,以海纳百川的博大胸怀、兼收并蓄的宽容心态,善待外来文化,在同世界其他文明的交流互鉴中汲取一切有益养分,在求同存异中尊重差异性、讲求和谐共生,使中华文明始终历久弥新,不断焕发新的生命力。

——摘编自李国强《中华文明生命力传播力及其与世界其他文明的交流互鉴》

请结合中国历史,围绕中华文明的成长历程,自拟论题并完成论证。(要求:论题明确,论证充分,史实准确,结构完整)。

2024—2025学年度河北省衡水市故城县高二下学期3月月考历史试题答案

1.A

2.C

3.B

4.D

5.B

6.B

7.C

8.A

9.B

10.D

11.C

12.A

13.A

14.C

15.B

16.B

17.(1) 内涵:仁,礼;时代背景:政治上周王室衰微,礼崩乐坏,分封制和宗法制走向衰落;经济上铁犁牛耕出现,社会生产力提升,土地私有制逐渐确立,小农经济形成;思想上私学出现,形成百家争鸣的局面。

(2) 原因:新航路的开辟;欧洲社会转型的精神需求;儒学内容本身。影响:为启蒙运动和资产阶级革命提供了思想武器。

18.(1) 特点:遭到战争的破坏而陷入停滞;文化教育被教会垄断;文化的神学色彩浓厚;学术上侧重为《圣经》考证,脱离实际。

(2) 原因:西罗马帝国的灭亡以及中古早期的战争严重地破坏了文化的发展;经济的破坏和长期落后;基督教势力的膨胀;世俗政权的衰弱。

19.(1) 原因:欧洲出现了大量的过剩人口,美国工业化对劳动力的巨大需求;美国企业在欧洲招工机构大力宣传;工业化加强了欧美地区的联系(或近代交通运输革新便利了欧美间的人口迁移)。(答出三点即可)

(2) 影响:给美国带来了劳动力;推动了美国工业化进程;促进了美国科学技术和生产技术的革新。(答出两点即可)

(3) 认识:移民为社会发展注入了新血液和新动力;移民为社会发展带来了新思想,新文化;社会发展进步有利于吸引更多的移民。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

20.示例论题:中华文明在吸收与借鉴外来文化中不断发展。

阐述:中华文明以博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化而著称。以秦汉时期为例,这是我国历史上第一个文化大交流时期,西汉张骞两度出使西域,并与西域诸国取得联系。这一时期,中原地区的造纸术、政治制度等均对西域诸国产生了影响,同时古希腊、罗马的诸多优秀文化成果也通过丝绸之路传至中原。再看唐朝中华文明的发展,鉴真东渡、玄奘西行等,昭示了唐朝开放和平的文化交往者的形象。这种开放包容的交往观和世界观进一步丰富了 “和合” 理念的内涵,也为唐朝日后经济文化的繁荣奠定了良好的基础。

总之,中华文明具有很强的包容性,在漫长的历史发展进程中,不断吸收外来文明的先进成就,丰富了中华文明的内涵。

第page number页,共number of pages页

一、单选题(本大题共16小题)

1.孔子强调“节用而爱人,使民以时”“不患寡而患不均,不患贫而患不安”,指责“苛政猛于虎”。墨子主张“有力者疾以助人,有财者勉以分人,有道者劝以教人”。这反映出儒墨两家()

A.蕴含着民本思想

B.具有共同的理想追求

C.强调道德与教化

D.代表的阶级利益相同

2.唐宋以来的名家主流绘画多以蜀葵来表达忠君报国的情怀,宋代莫高窟壁画中甚至出现了蜀葵占据佛龛内外除佛、菩萨、弟子之外几乎所有空间的现象,每个龛内都满绘蜀葵,颇为壮观。这体现出( )

A.佛教在传播中走向世俗化 B.民族交融进一步增强

C.儒家思想渗透于宗教艺术 D.国家统一和文化多元

3.明清之际,黄宗羲针对封建君主提出了“不以一己之利为利,而使天下受其利;不以一已之害为害,而使天下释其害”的思想他认为上古的尧舜才是最理想统治者的化身,只有“回归”上古三代才能弥补封建专制制度的缺陷。这表明黄宗羲( )

A.引领着同时代的思想潮流 B.未提出新的社会制度改革方案

C.认识到了封建制度的本质 D.在批判中形成新儒学思想体系

4.山西高平羊头山神农庙中刻于北齐天保二年(551年)的碑上有“神农,圣灵所托,远瞩太行”“精舍立趾,伽蓝有处”“招集名僧,妙聪永侍”“地称唐公,山号羊头”等文字。该碑文反映了( )

A.中外文化交流频繁 B.佛教冲击了传统文化

C.北齐遏制宗教发展 D.中华文化多元包容性

5.明末,利玛窦等传教士将天主教教义用儒学的术语变通改造,提出儒教和天主教是相通的,他们自己也以儒家教条为标准处世,由此吸引了徐光启等一批儒家知识分子接受天主教。上述做法( )

A.反映出欧洲出现儒学传播热潮 B.有利于西方文化在中国的传播

C.体现了传教士很精通中华文化 D.削弱了中华传统文化的影响力

6.毛泽东在1917年指出:“西方思想亦未必尽是”,很多部分“亦应与东方思想同时改造也”。而自1921年起,在中共文献里天下为公、民为邦本、为政以德、自强不息等中华优秀传统文化要素与新的理论不断结合,这说明当时( )

A.传统文化仍占主流 B.中华文明的传承与改造

C.西方文化弊端暴露 D.马克思主义中国化进程

7.据考古发掘,《汉谟拉比法典》抄本的出土地点,从北方的亚述城市阿淑尔、尼尼微,到南部巴比伦尼亚的西帕尔、拉尔撒、巴比伦,甚至埃兰的苏萨,都有法典抄本出土。这反映出《汉谟拉比法典》( )

A.推动古巴比伦王国扩张 B.成为世界上最早的法典

C.影响后世两河流域国家 D.是亚述帝国的法律标准

8.13世纪,欧洲神学家阿奎那谈道,“一个社会之所以聚集在一起,目的在于过有德性的生活”“任何统治者都应当以谋求他所治理的区域的幸福为目的”“一个好的君主应当保证社会生活安宁,同时还要促进物质福利的充裕”。阿奎那的这些思想( )

A.蕴含着切合时代的精神 B.奠定了启蒙运动的思想基础

C.体现了人文主义的萌发 D.开启了神学思想世俗化倾向

9.贵霜帝国在迦腻色伽一世(127—151年)在位时佛教得到了充分的发展。大批大月氏僧人通过陆路将佛教传播到中国。与此同时,与佛教有关的键陀罗艺术也随之进入中国。这说明贵霜帝国的强盛()

A.促进丝绸之路的开通 B.扩大了古印度文化的影响力

C.引发游牧民族大迁徙 D.推动了东西方文化交汇交融

10.在公元前第二个千年内,印欧人在迁徙中凭借武力夺取了欧亚大陆上众多的地盘,他们所使用的语言也因此分化为不同的古语,这些古语又在后来的发展中各自衍生出了一些子语言。这说明印欧人的迁徙( )

A.改变了欧亚大陆的政治格局 B.缓解了各民族间的冲突

C.助推了各区域的封建化进程 D.促进了区域文化的发展

11.据研究发现,十六国至北朝时期,进入长城以南建立政权的群体、各政权统治集团主要成员,基本上都没有退回到草原上去的,而是变成了农耕定居地区的人口,“成为北朝末年开始的获得具有族群意味的‘汉人’的一部分”。由此可知,当时北方( )

A.政权更替尤为频繁 B.民族迁移区域一致

C.民族交融不断加强 D.农耕经济长期繁荣

12.下表新航路开辟后西班牙美洲殖民地的种族差序表

身份 称谓 权利

第一代西班牙殖民者 半岛人 政治、经济、司法和教会的高级职位

美洲出生的西班牙人 克里奥尔人 出任其他重要职务

西班牙人与印第安人的后裔 梅斯蒂索人 低级官职和大部分普通职业

黑人与其他种族的后裔 穆拉托人、桑博人等 大部分作为奴隶成为交易的商品

据表可知,这一“种族差序”( )

A.反映美洲地区人种结构多元化趋向 B.实现了西班牙对拉美的完全控制

C.旨在维护考迪罗体制和大地产制度 D.是引发巴西独立运动的主要原因

13.18世纪中后期,英国殖民者将澳大利亚作为流放罪犯的场所;19世纪,英国在澳大利亚掠夺原住民的土地,建立牧场;1851年,伴随着澳大利亚金矿的发现,英国在当地发展起采矿业。这表明英国( )

A.移植本国生产方式 B.国内犯罪的减少

C.帮助发展当地经济 D.国家实力的下降

14.下图中国际移民变化趋势出现的主要原因是( )

跨国公司迅猛发展 B.战争和地区冲突

C.经济全球化的进程 D.灾难和自然因素

15.“美国是一个高度集中、有序、统一的政治经济体,资本主义是不容置疑的霸权性社会关系。对多元文化主义的广泛接受并不代表美国是一个总体开放的社会,它并非向任何反抗运动开放,而是对多样性进行选择性地保留。美国支持多元文化主义的真正原因在于它和霸权主义的兼容性。”对材料理解准确的是( )

A.美国多元文化具有虚假性 B.多元文化与美国的国家利益相吻合

C.美国不是一个真正开放的社会 D.美国的霸权性社会对多元文化具有排斥性

16.20世纪70年代末,新加坡发起了全国范围的“文化再生运动”,融合进东方的儒家理念、印度人的气质、马来西亚人的风俗以及西方的理性精神,使得国内各民族的文化传统都能够在新加坡文化中有所体现。此举意在( )

A.抵制外来文化侵装 B.维系移民社会安定

C.消除不同民族差异 D.确立儒家正统地位

二、材料题(本大题共4小题)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 5000多年的历史长河中,中华民族创造了博大精深的中华优秀传统文化。春秋战国时期,面对礼崩乐坏的局面,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的思想核心。到战国时期,一大批思想家著书立说,提出自己的看法和主张,“百家争鸣”局面出现。这一时期思想文化大放异彩,成为后世思想文化的源头。

——摘编自张岂之《中国思想史》上卷等

材料二 欧洲启蒙运动时期,正当法国进步思想家们从旧的神人关系向新的人人关系过渡,而急切寻求新的思想、新的视野的时候,中国文化恰恰被传教士们介绍过来,以儒学为核心的中国文化开始了对法国的传播,为启蒙思想家们在政治上反对专制和特权、在思想上反对宗教神学,提供了重要的思想资料和极其有力的思想武器。法国资产阶级大革命中通过的《人权和公民权宣言》中便引用过孔子的格言“己所不欲,勿施于人”。

——摘编自吴星杰《中法文化交流与儒学在法国的传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期儒家思想的文化内涵,并分析这些主张产生的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析儒学传入欧洲的原因及其对近代欧洲产生的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 中古早期的动乱在毁坏物质财富的同时,也严重破坏文化。这时的教育和文化知识为人数不多的教士所垄断。教会学校教授的内容是源自古典文化的“七艺”,但教会并不热衷于在学理上和精神上理解古典文化,学术活动集中在对《圣经》的烦琐考证上。当时的哲学和神学是二位一体,完全脱离实际经验,被称为“经院哲学”,许多哲学家沉迷在炼金术和星象学之中。建筑方面盛行哥特式教堂建筑物,高耸入云的教堂尖塔和透过彩色玻璃从高处射进教堂内部的阳光象征着教徒接近上帝并最终进入天堂的愿望。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·古代史编》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中古早期欧洲文化的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中古早期欧洲文化的特点形成的原因。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 从18世纪末开始,美国的工业革命就已经取得了一定的进展,加之美国幅员辽阔、人口稀少、资源丰富,与出现大量过剩人口的欧洲形成鲜明的对比。此时,美国的矿山、铁路、制造、建筑等行业急需大量熟练技工和廉价劳动力。美国铁路公司为了出售铁路沿线的大量土地,大企业为了招募所迫切需要的劳动力,纷纷在欧洲各国设立代理机构,一方面大肆渲染移民获得廉价土地和经营家园的美妙景象,另一方面广泛宣扬美国就业机会多、工资高的优越条件,以广招劳动力······形成了美国历史上第一次移民高潮。

——摘编自陆月娟《19世纪上半期欧洲人向美国移民的历史分析》

材料二 有美国的“制造业之父”之称的塞缪尔·斯莱特是典型代表。斯莱特(1768-1835),生于英国德比郡,14岁起学习纺织,掌握了纺织制造的全部知识。1789年11月,塞缪尔带着他充满脑海的先进工业技术,不顾英国对熟练工人外迁的禁令,打扮成了个农场雇工,乘上了赴美国纽约的客船。1793年,塞缪尔凭借记忆,成功地复制了阿克莱特纺纱机,他拿着这些机器,于当年年底,在帕塔吉特与人合伙开设了一家全新的纺织工厂。这也是美国工厂制度的开始。对英国新式纺纱机的成功仿制,使美国的棉纺织业进入了一个新的发展阶段,也成为打响美国工业革命的第一枪。几年以后,塞缪尔的兄弟约翰也从英国来到美国,并带来了克隆普顿(1753-1827)发明的“缪尔纺纱机”的相关知识。

——摘编自韩和元《看待中美技术竞争莫陷进“萨缪尔森谬误”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪上半期欧洲人大量移民美国的原因。

(2)根据材料二,说明外来移民对美国经济发展的影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对移民与社会发展的关系的认识。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 纵观中华文明成长历程,不难看出,中华文明在与外部世界的互动中,先后融摄中亚游牧文化、波斯文化、印度佛教文化、阿拉伯文化、欧洲文化等。中华文明秉持“和羹之美,在于合异”的理念,以海纳百川的博大胸怀、兼收并蓄的宽容心态,善待外来文化,在同世界其他文明的交流互鉴中汲取一切有益养分,在求同存异中尊重差异性、讲求和谐共生,使中华文明始终历久弥新,不断焕发新的生命力。

——摘编自李国强《中华文明生命力传播力及其与世界其他文明的交流互鉴》

请结合中国历史,围绕中华文明的成长历程,自拟论题并完成论证。(要求:论题明确,论证充分,史实准确,结构完整)。

2024—2025学年度河北省衡水市故城县高二下学期3月月考历史试题答案

1.A

2.C

3.B

4.D

5.B

6.B

7.C

8.A

9.B

10.D

11.C

12.A

13.A

14.C

15.B

16.B

17.(1) 内涵:仁,礼;时代背景:政治上周王室衰微,礼崩乐坏,分封制和宗法制走向衰落;经济上铁犁牛耕出现,社会生产力提升,土地私有制逐渐确立,小农经济形成;思想上私学出现,形成百家争鸣的局面。

(2) 原因:新航路的开辟;欧洲社会转型的精神需求;儒学内容本身。影响:为启蒙运动和资产阶级革命提供了思想武器。

18.(1) 特点:遭到战争的破坏而陷入停滞;文化教育被教会垄断;文化的神学色彩浓厚;学术上侧重为《圣经》考证,脱离实际。

(2) 原因:西罗马帝国的灭亡以及中古早期的战争严重地破坏了文化的发展;经济的破坏和长期落后;基督教势力的膨胀;世俗政权的衰弱。

19.(1) 原因:欧洲出现了大量的过剩人口,美国工业化对劳动力的巨大需求;美国企业在欧洲招工机构大力宣传;工业化加强了欧美地区的联系(或近代交通运输革新便利了欧美间的人口迁移)。(答出三点即可)

(2) 影响:给美国带来了劳动力;推动了美国工业化进程;促进了美国科学技术和生产技术的革新。(答出两点即可)

(3) 认识:移民为社会发展注入了新血液和新动力;移民为社会发展带来了新思想,新文化;社会发展进步有利于吸引更多的移民。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

20.示例论题:中华文明在吸收与借鉴外来文化中不断发展。

阐述:中华文明以博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化而著称。以秦汉时期为例,这是我国历史上第一个文化大交流时期,西汉张骞两度出使西域,并与西域诸国取得联系。这一时期,中原地区的造纸术、政治制度等均对西域诸国产生了影响,同时古希腊、罗马的诸多优秀文化成果也通过丝绸之路传至中原。再看唐朝中华文明的发展,鉴真东渡、玄奘西行等,昭示了唐朝开放和平的文化交往者的形象。这种开放包容的交往观和世界观进一步丰富了 “和合” 理念的内涵,也为唐朝日后经济文化的繁荣奠定了良好的基础。

总之,中华文明具有很强的包容性,在漫长的历史发展进程中,不断吸收外来文明的先进成就,丰富了中华文明的内涵。

第page number页,共number of pages页