第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 35.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《第7课全球联系的初步建立与世界格局的演变》教学设计

教学指导思想与理论依据

根据《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,高中历史学科教学应始终坚持“立德树人”,着眼于学生全面发展,发挥历史课程立德树人的教育功能,使学生能够从历史的角度关心国家的命运,关注世界的发展。本课试图在新课程理念的指引下,坚持以学生为本,以问题为导向,结合学生实际,帮助学生了解新航路开辟后引发的人口、物种、商品的全球性流动,理解人类认识世界的视野和能力的改变,以及对世界各区域文明的不同影响;理解新航路的开辟是人类历史从分散走向整体过程中的重要节点。

教学背景分析

课题及教学内容分析1.教材地位:从历史地位看,新航路的开辟是西方近代史上的一个重要节点,它使整个世界开始连成一个整体,以西欧为主导的世界政治、经济格局逐步形成,推动了古代文明向近代文明的过渡和东方文明中心向西方文明中心的重大转变,推动了欧洲资本主义的发展,为西方社会的转型提供物质基础,拉开了欧洲资本主义发展的序幕,从此人类社会开始进入大变革时代。从单元地位看,本课是《中外历史纲要(下)》第三单元《走向整体的世界》的第二课,纵观整个单元,第六课《全球航路的开辟》交代了新航路开辟的原因及过程,本课承接上文,探究新航路开辟的历史影响,是对前一课内容的进一步延伸,两课共同构成本单元的系统整体。从整本书的结构来看,本单元向上承接第二单元《中古时期的世界》,欧洲、亚洲、非洲、美洲等相对孤立的古代文明世界,下启四单元《资本主义制度的确立》,新航路的开辟、世界联系的加强,为西欧的思想解放运动创造了条件,欧洲社会走向资本主义文明、亚洲滞缓和美非落后的相对连成整体的近代文明世界形成,世界历史从古代向近代过渡。 2.教材特点:本课涉及领域广、内容多,部分核心概念相对抽象,教材间各个子目之间的逻辑联系很强。且单元标题“走向整体的世界”和课标题“全球联系的初步建立”与“世界格局的演变”这两个核心知识概念贯穿全课,结合本课在本单元及全书的地位,为整合教材内容提供了线索。3.教材内容:本课共三个子目,第一子目“人口的迁移与物种交换”主要介绍了新航路开辟后引发的人口迁移、物种大交换以及病原体的传播,着重突出以上交流传播对世界人文地理格局和自然环境状态的改变;第二子目“商品的世界性流动”主要介绍了新航路开辟后新兴的大西洋贸易、太平洋贸易和传统的印度洋贸易的状况,包括三角贸易、西班牙葡萄牙主导的太平洋贸易等。第三子目“早期殖民扩张”主要介绍了欧洲资本主义的殖民掠夺、商业贸易和奴隶贸易。这三个子目之间存在内在的逻辑关系,新航路的开辟引发了世界范围内的人种迁徙和物种交换以及商品的全球流动,使全球建立了初步联系,也影响到中国的发展;随着这些联系的日益紧密,人类在社会、地理、环境、经济、政治等方面发生了全方位变化,从而导致世界文明格局发生演变并推动西欧资本主义的发展,人类社会开始进入大变革的时代。基于对这一内容的分析,对教材进行合理的整合和删减,按照历史逻辑对本课进行设计,即第一部分“全球联系的建立”重点讲述全球联系建立的表现(人口迁移、物种交换和传统商路的改变)和方式(早期殖民扩张);第二部分“世界格局的演变”则对前面知识进行深化的基础上,重点探究新航路的开辟对世界格局演变(即对世界和各区域文明)的影响。学生情况分析1.已有: 高一学生在第六课以及初中阶段对于《全球航路的开辟》、《探寻新航路》与《早期殖民掠夺》(《世界历史》九年级上册)已经学习过,对新航路开辟的动因、过程和影响,葡萄牙、西班牙、英法荷的殖民掠夺与殖民战争,商品交流及三角贸易等基础知识有一定的了解。通过上一学期和本学期前两单元的学习,逐渐了解历史学习的特点,逻辑分析、归纳综合的能力相对初中有所提高,能够在教师指导、任务驱动下围绕关键概念和核心问题进行自主学习探究,对历史学科特点的认识在不断加深。抽象逻辑思维由“经验型”向“现实型”转变,开始出现辩证思维,可以从不同的角度去探究历史。2.未有:本课教学侧重于探究新航路开辟对全球联系和世界格局演变产生的影响,注重对核心概念如“商业革命”、“价格革命”、“资本原始积累”以及“欧洲大国兴替的原因”、“新航路开辟对中国的影响”等抽象性知识的讲解,而对于这些问题学生此前没有接触过,理解起来比较困难,同时本课着重讲全球联系和世界格局的演变,而学生尚并未形成全球史观的系统知识,对全球联系加强的时空逻辑建立不起来,大多缺乏中西联系的意识和全面把握的能力。3.措施:(1)把握材料的多样性,以问题为导向。根据对学生学情的分析,对学生熟练掌握的知识,引入多种形式的新史料,创设新情境,对学生相对熟悉的知识,有所侧重的呈现,对学生比较陌生的知识,学科素养生成需要就补充,不需要就舍弃。理论性较强的知识、关键概念,可以提供文字或图片资料,使讲解过程形象化、直观化地展示给学生。(2)新航路的开辟对整个世界历史都产生了深远的影响,要将其影响放在在更长的历史时空中来梳理其发展的脉络,培养学生用长时段分析历史问题的能力。同时锻炼学生从横向、纵向、整体、唯物史观、多角度分析历史材料得出历史观点的能力。

教学目标

1.通过历史地图和图片,理解新航路的开辟所引发的全球联系建立的具体表现及其影响,理解殖民利益驱动下,欧洲对非洲、美洲、亚洲地区的掠夺以及这个过程中大国兴替的原因。(素养培养:唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释)2.通过历史地图和推导图,理解商业革命和价格革命出现的原因及表现,认识到新航路开辟与早期殖民扩张对欧洲社会转型的作用。(素养培养:唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释)3.通过史料分析回顾本课知识,认识到新航路的开辟对世界格局的演变产生的影响,建立中外联系,分析新航路开辟对中国的影响以及中西发展不同道路的深层原因。(素养培养:唯物史观、史料实证、历史解释、家国情怀)

教学重点和难点

教学重点新航路开辟引起的全球联系建立的具体表现及方式。(二)教学难点新航路开辟对世界格局演变的影响。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 根据课程标准、教学目标和本课教学的实际情况,本课使用情境教学法、史料分析法、合作探究法、问题导学法、比较学习法、讲授法等教学方法。

设计思路

(一)本课立意重视大单元、大概念历史教学,以“立德树人为目标”、以“唯物史观”为指导,以“全球联系的初步建立”和“世界格局的演变”为主线,以“任务驱动、全员参与”为方式,引导学生认识新航路开辟后对全球联系的加强和世界格局的演变产生的影响。(二)教学内容设计在确定本课的主题立意后,将本课主要内容分为两个部分即“全球联系的建立”和“世界格局的演变”。第一部分“全球联系的建立”重点讲述全球联系建立的表现(人口迁移、物种交换和传统商路的改变)和方式(早期殖民扩张),重点讲述每个表现以及方式带来的影响,同时对商业革命和价格革命这一重点问题进行深挖和探讨;第二部分“世界格局的演变”则对前面知识进行深化的基础上,重点探究新航路的开辟对世界格局演变(即对世界和各区域文明)的影响,对本课甚至是本单元的内容进行系统化、直观化地梳理。每个部分利用丰富的材料,引导学生自主分析和探究,落实家国情怀、历史解释、史料实证等历史学科核心素养,完成历史学科的育人价值导向。

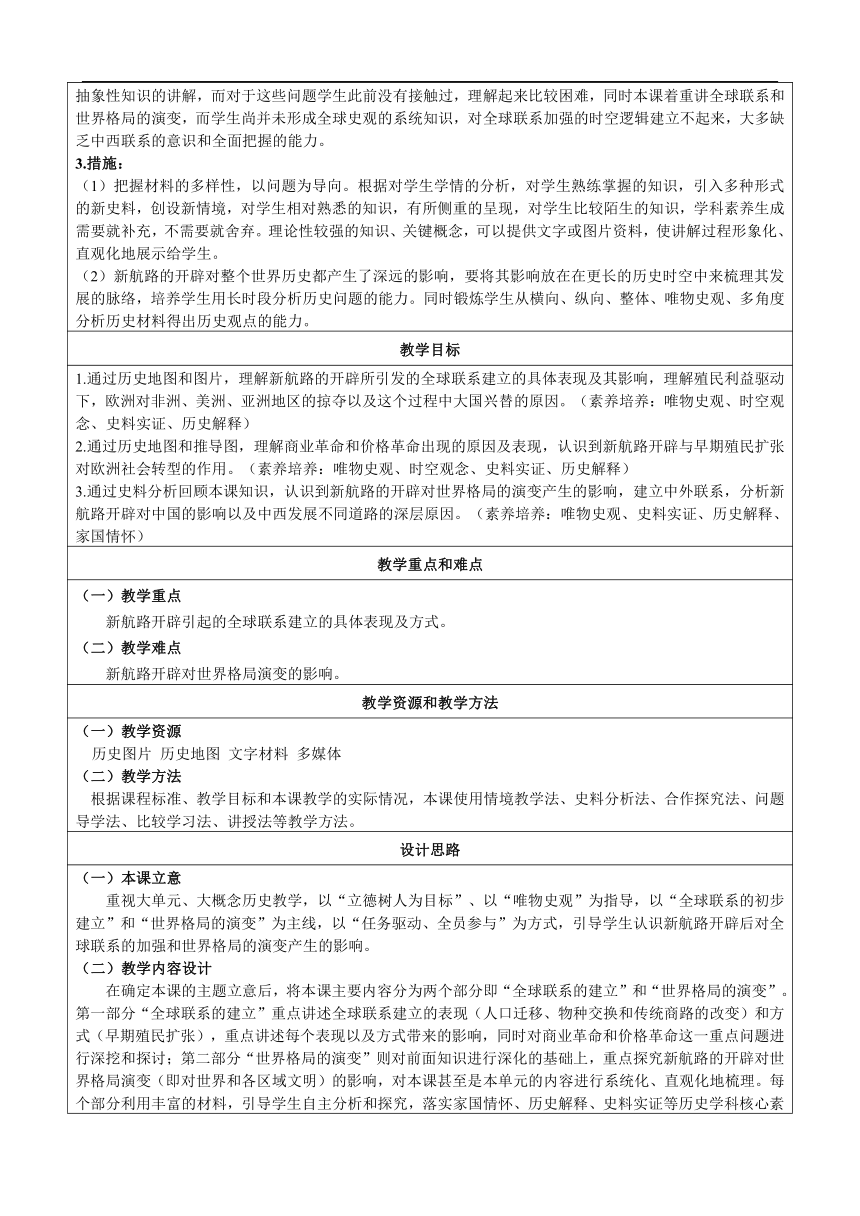

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

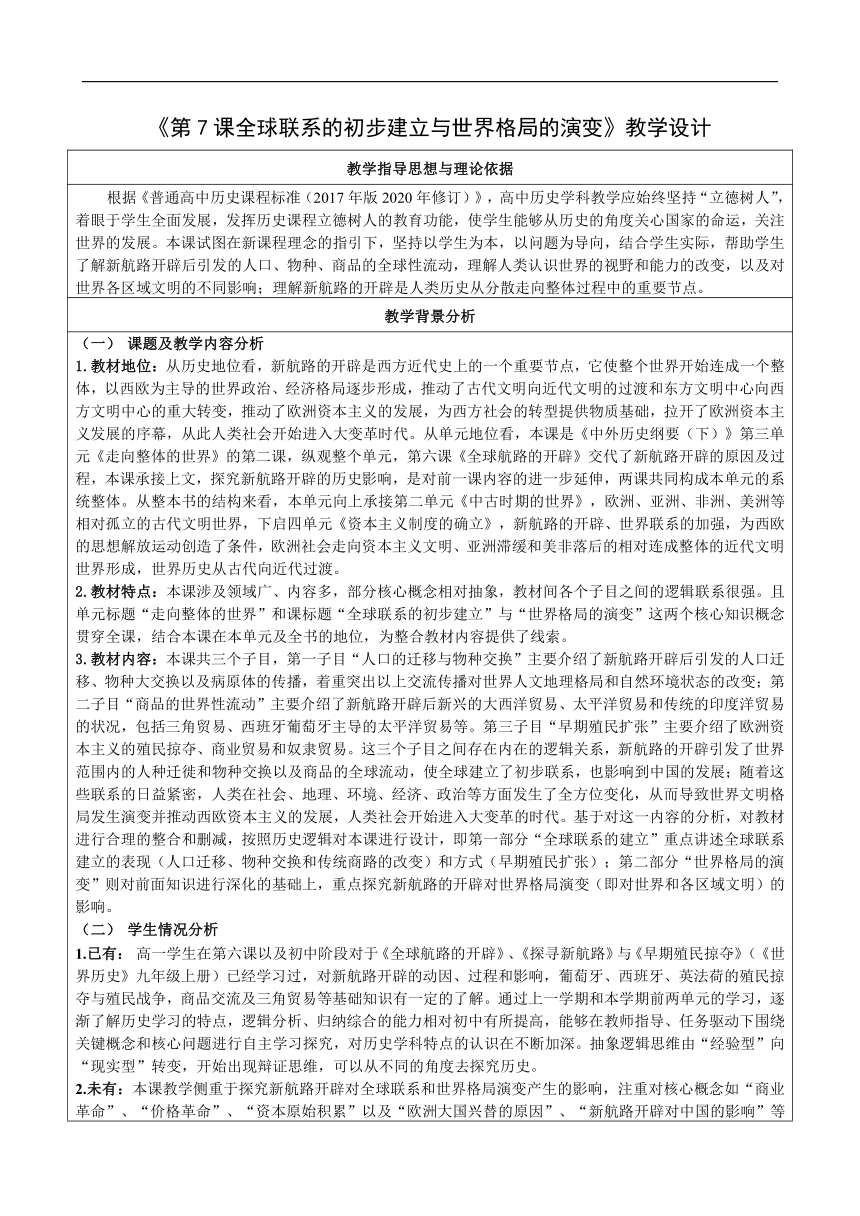

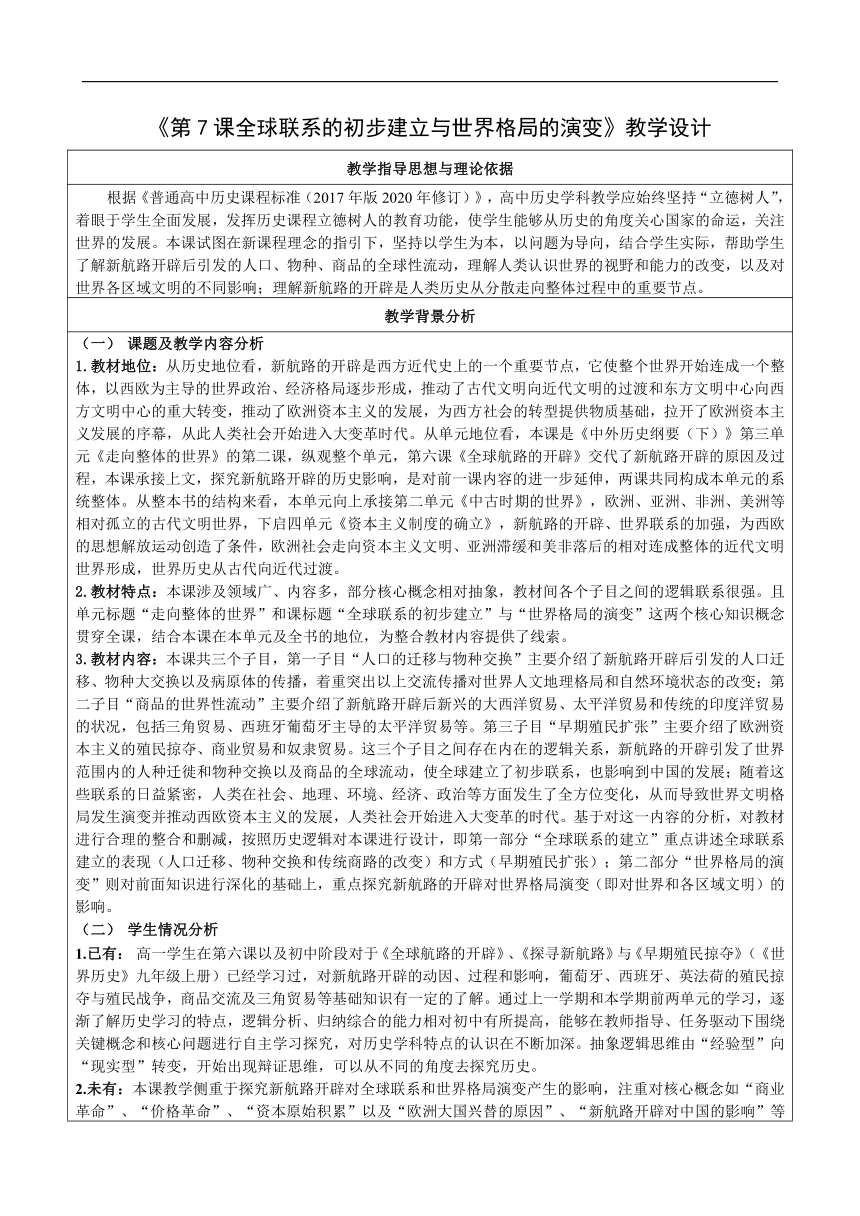

导入新课 【教师行为】展示两幅地图,“15世纪的世界地图”和“16世纪的世界地图”,引导学生比较两幅图片的区别是什么?说明了什么? 预设学生回答:发现:①天使消失;②主要大洲的地理方位和海岸线更加清晰;③美洲出现;④非洲以南出现海路。说明:①16世纪的地图绘制摆脱神秘主义色彩;②绘图更加精确;③人类认识世界的视野更开阔,认识世界的能力不断提高。 以图带史,构建情境,让学生借助具体的图像理解“新航路开辟后人类认识世界的视野不断开阔、能力不断提高,整个世界的联系更加紧密。”。

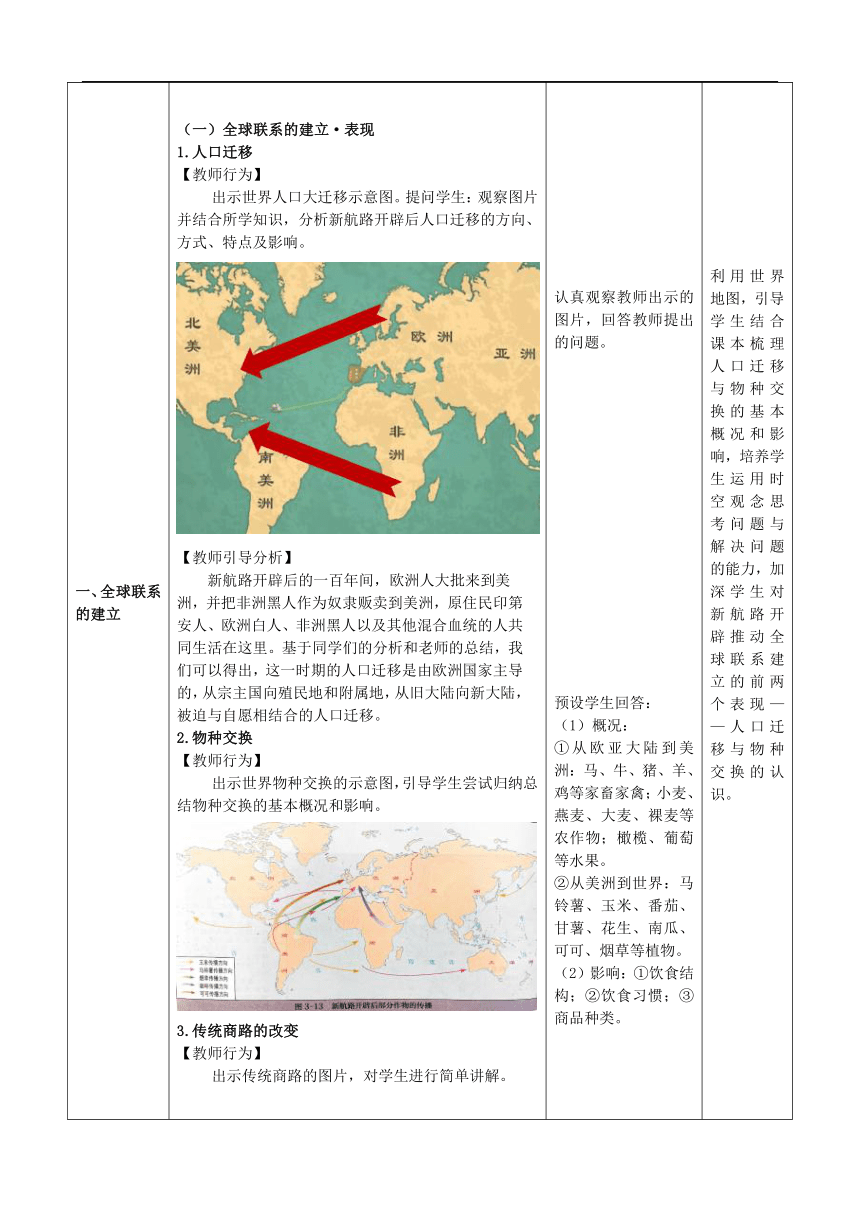

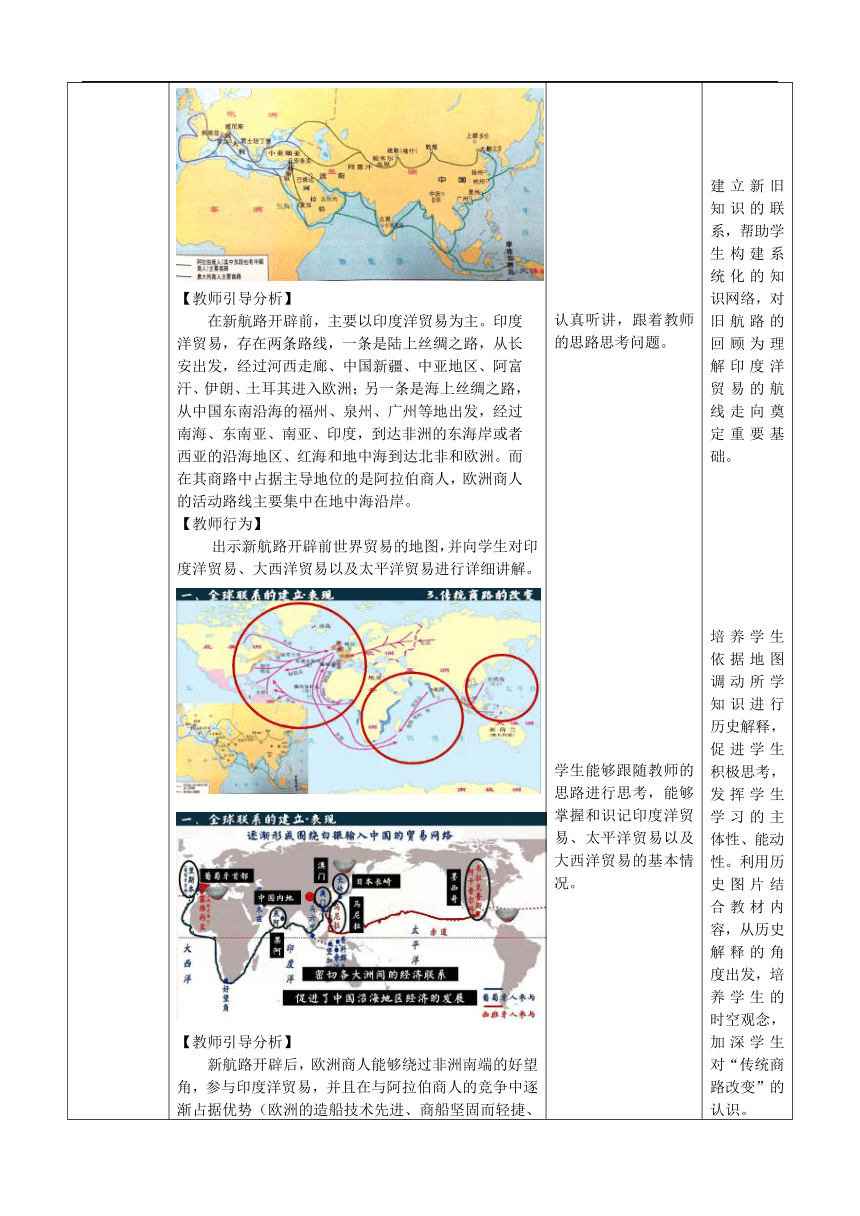

一、全球联系的建立 (一)全球联系的建立·表现1.人口迁移【教师行为】出示世界人口大迁移示意图。提问学生:观察图片并结合所学知识,分析新航路开辟后人口迁移的方向、方式、特点及影响。【教师引导分析】新航路开辟后的一百年间,欧洲人大批来到美洲,并把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲,原住民印第安人、欧洲白人、非洲黑人以及其他混合血统的人共同生活在这里。基于同学们的分析和老师的总结,我们可以得出,这一时期的人口迁移是由欧洲国家主导的,从宗主国向殖民地和附属地,从旧大陆向新大陆,被迫与自愿相结合的人口迁移。2.物种交换【教师行为】出示世界物种交换的示意图,引导学生尝试归纳总结物种交换的基本概况和影响。3.传统商路的改变【教师行为】出示传统商路的图片,对学生进行简单讲解。【教师引导分析】在新航路开辟前,主要以印度洋贸易为主。印度洋贸易,存在两条路线,一条是陆上丝绸之路,从长安出发,经过河西走廊、中国新疆、中亚地区、阿富汗、伊朗、土耳其进入欧洲;另一条是海上丝绸之路,从中国东南沿海的福州、泉州、广州等地出发,经过南海、东南亚、南亚、印度,到达非洲的东海岸或者西亚的沿海地区、红海和地中海到达北非和欧洲。而在其商路中占据主导地位的是阿拉伯商人,欧洲商人的活动路线主要集中在地中海沿岸。【教师行为】出示新航路开辟前世界贸易的地图,并向学生对印度洋贸易、大西洋贸易以及太平洋贸易进行详细讲解。【教师引导分析】 新航路开辟后,欧洲商人能够绕过非洲南端的好望角,参与印度洋贸易,并且在与阿拉伯商人的竞争中逐渐占据优势(欧洲的造船技术先进、商船坚固而轻捷、容积大、速度快,而且有武装保护)把波斯的毛毯运到印度出售,又从印度装运棉花到东南亚,再把东南亚的贵重木材运到中国,然后运送中国丝绸到日本,再把日本的白银黄铜运回中国,把中国的瓷器和东南亚的香料运回印度。大西洋贸易又称为三角贸易,主要是在欧、美、非三大洲之间进行。欧洲人通过开辟出的多条航向和沿海港口,欧洲生产的纺织品、枪支和手工制品等运到非洲,从当地酋长手里换取黑人,欧洲人自己也抓捕非洲黑人,然后把他们运到美洲卖为奴隶。同时,他们又将欧洲生产的手工制品运到美洲出售,换回南美洲的贵金属、蔗糖和烟草,由此,形成了罪恶的“三角贸易”。太平洋贸易,主要由葡萄牙人和西班牙人参与。葡萄牙商人把中国的生丝、瓷器等货物经澳门运往印度果阿,再转运到欧洲各国进行贸易,获取大量白银。这些白银的大部分又流入中国。另外,随着中国对白银需求的增长,葡萄牙人便以澳门为据点,参与获利巨大的中日之间的丝银贸易。此外,西班牙经营的横跨太平洋的贸易,主要在其两大殖民地菲律宾和墨西哥之间进行。坚固、快速和装备精良的西班牙武装商船“马尼拉大帆船”,运载大量中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器等产品到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。太平洋贸易密切了各大洲间的经济联系。新航路的开辟大大提升了海路在世界贸易中的重要性,印度洋贸易和新兴的大西洋贸易、太平洋贸易形成齐头并进的态势。【教师行为】 再次出示新航路开辟前的贸易图和新航路开辟后的贸易路线,请同学们对新航路开辟先后世界贸易的变化进行对比。【教师引导分析】世界贸易路线的变化,反映出了世界经济格局发生的变化即以西欧为中心的资本主义世界市场开始形成。同时促进了国际劳动分工的出现。西欧出口手工艺品,美洲等地生产原料,非洲提供劳动力,亚洲提供奢侈消费品和一些日用品,西欧则主要从事运输业金融业和制造业。因此在新形成的世界贸易图中,实际上是形成了西欧和中国两个贸易中心,欧洲人通过贸易,积累了大量的财富,加强了资本的原始积累。我们继续把目光聚焦于欧洲,思考除了通过世界性贸易以外,欧洲人还通过哪种方式进行资本的原始积累呢?(二)全球联系的建立·方式1.早期殖民扩张【教师行为】 分别出示15-16世纪、17世纪以及18世纪中期,西葡两国、荷兰以及英国早期殖民扩张的图,带领学生一同分析,这几个大国崛起以及其兴替的原因。【教师引导分析】在欧洲最先进行殖民扩张的是西班牙和葡萄牙,在政治上都建立了封建君主专制;军事上拥有强大的海军,比如西班牙的无敌舰队;同时,他们也是最先开辟新航路的国家,控制着国际商路。凭借着这些优势,进行殖民扩张,被称为殖民先锋。从15世纪末到16世纪,葡萄牙占据了非洲沿岸、印度果阿、马六甲海峡、中国澳门以及美洲的巴西等几十个殖民据点或商站。从而控制了从印度洋到太平洋的海上通道。葡萄牙人在当地进行掠夺性的贸易,用葡萄牙的手工业品,交换当地人手中的象牙、珍珠、宝石和香料,甚至抢掠黄金。西班牙横行于地中海和大西洋,将除了巴西之外的中、南美洲广大地区以及亚洲的菲律宾变成了殖民地,建立了庞大的殖民帝国。1566年-1609年尼德兰革命爆发,大部分地区摆脱了西班牙的统治,建立起了资产阶级共和国——荷兰联省共和国,荷兰从此进入资本主义的历史发展期。17世纪的荷兰,工商业和航运业飞速发展,积极参与殖民争夺,控制了波罗的海、印度和美洲的贸易。它入侵印度尼西亚的爪哇岛,从葡萄牙手中夺取了马六甲和锡兰(今斯里兰卡),一度强占中国的台湾,在非洲的好望角建立殖民地,还在北美洲建立了新尼德兰殖民地,最终在17世纪时,荷兰建立世界性的商业殖民帝国。被称为“海上马车夫”。与葡萄牙、西班牙早期殖民扩张几乎同时,英国的工场手工业尤其是毛纺织业发展迅速,促使英国开拓海外市场。1588年,英国海军在英吉利海峡以少胜多,打败了西班牙的“无敌舰队”,扫除了海外扩张的障碍,开始在海外扩张殖民地。17世纪初到18世纪中叶,英国陆续在北美建立了13块殖民地。英国殖民者在这里建立大种植园,生产英国工业需要的棉花、烟草、蓝靛、糖等原材料。为获取高额利润,英国也从事罪恶的三角贸易,甚至成为最大的贩卖黑奴的国家。为了争夺殖民地、原料产地和世界市场,从17世纪下半叶起,英国与荷兰、法国进行了一系列战争,英国凭借强大的实力特别是海军力量,最终战胜了荷兰和法国,陆续在世界各地夺取了大片殖民地,自诩为“日不落帝国”。那么在这里我想问大家一个问题,最先进行早期殖民扩张的西、葡两国明明积累了大量的金银,为何最终走向衰落?荷兰又为何战败呢?其中各说明了什么?结合初中所学内容,我们进行拓展探究。【教师行为】 出示欧洲地图,引导学生分析商业革命的表现。【教师行为】运用推导图的方式,带领学生分析价格革命的原因及表现。【教师行为】基于讲解,对重点概念“资本原始积累”进行辨析:资本积累:把剩余价值转化为资本,或者说,剩余价值的资本化,就是资本积累。资本积累就是依靠剥削工人所创造的剩余价值而实现的,没有剩余价值,就不可能有资本积累。资本原始积累:所谓资本原始积累,就是生产者与生产资料相分离,货币资本迅速集中于少数人手中的过程。资本原始积累主要通过两个途径进行的:一个是用暴力手段剥夺农民的土地,二是用暴力手段掠夺财富。通过抢夺行为使货币财富集中到少数人手中,来源:国内盘剥小生产者和农民(如强迫劳动、圈地运动);国外殖民掠夺、殖民贸易、奴隶和毒品贸易等。“资本积累”和“资本原始积累”的不同:1.“资本原始积累”是资本主义的生产方式的前提和起点,“资本积累”是资本主义生产方式的结果;2.“资本原始积累”的主要手段是野蛮的暴力(黑奴贸易),“资本积累”的主要手段是经济剥削;3.“资本原始积累”对小生产者或殖民地的掠夺,“资本积累”是用剩余价值转化而来。 认真观察教师出示的图片,回答教师提出的问题。预设学生回答:(1)概况:①从欧亚大陆到美洲:马、牛、猪、羊、鸡等家畜家禽;小麦、燕麦、大麦、裸麦等农作物;橄榄、葡萄等水果。②从美洲到世界:马铃薯、玉米、番茄、甘薯、花生、南瓜、可可、烟草等植物。(2)影响:①饮食结构;②饮食习惯;③商品种类。认真听讲,跟着教师的思路思考问题。学生能够跟随教师的思路进行思考,能够掌握和识记印度洋贸易、太平洋贸易以及大西洋贸易的基本情况。预设学生回答:①由区域的局部贸易转向跨洋的全球贸易;②欧洲在推动全球联系中的地位不断提升;③围绕中国的白银贸易网络形成。能够跟随教师的讲解认真思考问题。跟随教师的思路,认真听讲。预设学生回答:西、葡衰落的原因:①经济上:并没有把殖民掠夺的财富投入到资本主义发展上而是用于封建统治阶级的腐化享乐;②政治上:封建君主专制国家,封建主义实力强大。说明:先进的资本主义制度必然战胜落后的封建制度。荷兰战败的原因:①自然资源缺乏;②商业资本发达,工业基础薄弱;③重视发展航运,忽视发展海军。说明:工业资本主义必然战胜商业资本主义。学生通过分析图片和教师的引导讲解,能够理解商业革命和价格革命出现的原因及其表现,突破重点问题。基于教师的讲解,理解这一时期的欧洲发生的变化,能够对“资本积累”和“资本原始积累”的概念进行简单辨析。 利用世界地图,引导学生结合课本梳理人口迁移与物种交换的基本概况和影响,培养学生运用时空观念思考问题与解决问题的能力,加深学生对新航路开辟推动全球联系建立的前两个表现——人口迁移与物种交换的认识。建立新旧知识的联系,帮助学生构建系统化的知识网络,对旧航路的回顾为理解印度洋贸易的航线走向奠定重要基础。培养学生依据地图调动所学知识进行历史解释,促进学生积极思考,发挥学生学习的主体性、能动性。利用历史图片结合教材内容,从历史解释的角度出发,培养学生的时空观念,加深学生对“传统商路改变”的认识。从全球视野出发,引导学生探究新航路开辟后世界贸易的主要变化,培养学生的时空观念和历史解释的能力。增强学生对新航路开辟推动全球联系建立的第三个表现——传统商路的改变的认识。同时自然过渡到对欧洲早期殖民扩张的内容讲解。利用历史地图,帮助学生理解新航路开辟推动全球联系建立的方式——早期殖民扩张的具体表现,能够从时代发展大势的角度理解大国兴替的原因。利用历史地图和推导图,突破“商业革命”和“价格革命”这一教学难点。通过师生问答式互动的讲解,帮助学生从历史解释和时空观念的角度理解新航路的开辟和早期殖民扩张推动欧洲崛起、社会转型这一历史结论。

二、变局:经济与社会的变迁 【教师行为】 出示思维导图,带领学生对本课知识内容进行简单梳理。【教师引导分析】吴于廑先生曾说过世界历史的内容是“对人类历史自原始、孤立、分散的人群发展为全世界成一密切联系整体的过程进行系统探讨和阐述。”那么这一过程包括横向的变动和纵向的变动。西欧资本主义萌芽,商品经济迅速发展,促使西欧开辟新航路。全球航路的开辟促进了人口物种疾病的世界性流动、传统商路的改变和早期殖民扩张,都属于横向的变动,世界开始连成一个整体,全球联系建立起来;同时也推动了世界人文地理格局、经济格局、和文明格局的变动,世界联系加强,资本主义逐步发展,世界由分散向整体过渡。【教师行为】提问学生:“那么回到我们标题中的内容,全球联系怎么建?世界格局的演变,究竟是怎样的演变? 能够认真听讲,跟随教师的思路回顾本课内容,同时对教师提出的问题,能够根据所学内容,从世界、欧洲、亚洲、美洲、非洲等角度进行回答。 以思维导图的方式对“新航路所引起的全球联系的建立与世界格局的演变”进行梳理,使学生形成对本课直观化、系统化的理解,同时强化学生辩证分析历史问题的能力。

课堂小结 总结本课内容,加深学生对本课学习内容的理解。

拓展延伸 【教师行为】提问学生:“联系中外历史所学知识,分析新航路开辟对中国的影响”引导学生进行小组讨论,探讨问题。 能够在教师的指导下进行小组讨论,对教师提出的问题进行回答。 建立中外勾连,引导学生以小组合作的方式探究“新航路开辟对中国的影响”,加强新旧知识间的联系,构建系统完整的知识网络。

课后作业 拓展学生思维,构建知识点间的联系,引发学生思考。

教学反思

本课是统编版教材《中外历史纲要(下)》第三单元第7课《全球联系的初步建立与世界格局的演变》,不管是本单元的单元导读或是课标中都提到“理解新航路开辟是人类历史从分散走向整体过程中的重要节点。”因此在教学中将新航路的开辟对全球联系的加强和世界格局演变的影响作为本课教学的重点,展开教学。同时关注高中生不管是思维方式和解决问题的能力提升的现实,在此基础上进一步深挖,将难点放在探讨新航路开辟对世界各区域文明的不同影响以及理解新航路开辟是人类历史从分散走向整体的重要节点,加强学生从辩证的角度认识新航路开辟的影响,从而加深对本课的理解。因此本课在设计中既有亮点,但同时由于各种因素的影响,本课在架构过程中也存在着不足之处。1.亮点(1)新航路的开辟开启了真正意义上的世界历史的开端,是人类历史由分散走向整体的重要节点。本教学设计从新航路开辟所引发的全球性的联系和世界格局的演变这两个角度来分析影响。从全球联系建立的表现和方式以及世界格局的演变这两个角度分别分析新航路开辟对世界历史的影响,尽管角度不同,但能帮助学生建立对新航路开辟影响的立体的多角度的理解。(2)本教学设计力求借助地图史料考察新航路开辟的影响,以图证史。在史料的选择上力求典型性、多样性,在问题的设置上力求指向五大核心素养的培育,在史料研读,问题探讨的过程中深化对历史的同情理解,提高学生的理解解释能力。2.不足(1)本节课内容比较庞杂,重难点比较分散,因此我在教学设计中对这一课的内容进行了整合,没有按照课本内容进行讲授,这将容易与课本的知识顺序相分离,不便于学生今后的自主复习。(2)本课内容看似简单,但仍有许多需要深入探讨的部分如商业革命和价格革命、世界各个区域文明格局的演变等等。在旧版教材中这部分占了较多课时的内容,但在统编教材中仅是一小段,如何把握知识点的深浅是比较难的。(3)本课涉及到的地图比较多,如何锻炼学生的识图能力和运用地图分析历史问题的能力对教师来说是一个不小的挑战。(4)本课设计中只有最后一个部分探究了新航路对中国的影响,但是没有涉及到联系古今内容,现实性不够,没有做到古今的串联,增强对家国情怀的培养,可以增加课后作业,启发现实思考的环节。以上内容及本课教学设计是我目前能够想到的比较合理且有实践性的教学设计,不足之处仍很多,还望老师批评指正!

PAGE

教学指导思想与理论依据

根据《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,高中历史学科教学应始终坚持“立德树人”,着眼于学生全面发展,发挥历史课程立德树人的教育功能,使学生能够从历史的角度关心国家的命运,关注世界的发展。本课试图在新课程理念的指引下,坚持以学生为本,以问题为导向,结合学生实际,帮助学生了解新航路开辟后引发的人口、物种、商品的全球性流动,理解人类认识世界的视野和能力的改变,以及对世界各区域文明的不同影响;理解新航路的开辟是人类历史从分散走向整体过程中的重要节点。

教学背景分析

课题及教学内容分析1.教材地位:从历史地位看,新航路的开辟是西方近代史上的一个重要节点,它使整个世界开始连成一个整体,以西欧为主导的世界政治、经济格局逐步形成,推动了古代文明向近代文明的过渡和东方文明中心向西方文明中心的重大转变,推动了欧洲资本主义的发展,为西方社会的转型提供物质基础,拉开了欧洲资本主义发展的序幕,从此人类社会开始进入大变革时代。从单元地位看,本课是《中外历史纲要(下)》第三单元《走向整体的世界》的第二课,纵观整个单元,第六课《全球航路的开辟》交代了新航路开辟的原因及过程,本课承接上文,探究新航路开辟的历史影响,是对前一课内容的进一步延伸,两课共同构成本单元的系统整体。从整本书的结构来看,本单元向上承接第二单元《中古时期的世界》,欧洲、亚洲、非洲、美洲等相对孤立的古代文明世界,下启四单元《资本主义制度的确立》,新航路的开辟、世界联系的加强,为西欧的思想解放运动创造了条件,欧洲社会走向资本主义文明、亚洲滞缓和美非落后的相对连成整体的近代文明世界形成,世界历史从古代向近代过渡。 2.教材特点:本课涉及领域广、内容多,部分核心概念相对抽象,教材间各个子目之间的逻辑联系很强。且单元标题“走向整体的世界”和课标题“全球联系的初步建立”与“世界格局的演变”这两个核心知识概念贯穿全课,结合本课在本单元及全书的地位,为整合教材内容提供了线索。3.教材内容:本课共三个子目,第一子目“人口的迁移与物种交换”主要介绍了新航路开辟后引发的人口迁移、物种大交换以及病原体的传播,着重突出以上交流传播对世界人文地理格局和自然环境状态的改变;第二子目“商品的世界性流动”主要介绍了新航路开辟后新兴的大西洋贸易、太平洋贸易和传统的印度洋贸易的状况,包括三角贸易、西班牙葡萄牙主导的太平洋贸易等。第三子目“早期殖民扩张”主要介绍了欧洲资本主义的殖民掠夺、商业贸易和奴隶贸易。这三个子目之间存在内在的逻辑关系,新航路的开辟引发了世界范围内的人种迁徙和物种交换以及商品的全球流动,使全球建立了初步联系,也影响到中国的发展;随着这些联系的日益紧密,人类在社会、地理、环境、经济、政治等方面发生了全方位变化,从而导致世界文明格局发生演变并推动西欧资本主义的发展,人类社会开始进入大变革的时代。基于对这一内容的分析,对教材进行合理的整合和删减,按照历史逻辑对本课进行设计,即第一部分“全球联系的建立”重点讲述全球联系建立的表现(人口迁移、物种交换和传统商路的改变)和方式(早期殖民扩张);第二部分“世界格局的演变”则对前面知识进行深化的基础上,重点探究新航路的开辟对世界格局演变(即对世界和各区域文明)的影响。学生情况分析1.已有: 高一学生在第六课以及初中阶段对于《全球航路的开辟》、《探寻新航路》与《早期殖民掠夺》(《世界历史》九年级上册)已经学习过,对新航路开辟的动因、过程和影响,葡萄牙、西班牙、英法荷的殖民掠夺与殖民战争,商品交流及三角贸易等基础知识有一定的了解。通过上一学期和本学期前两单元的学习,逐渐了解历史学习的特点,逻辑分析、归纳综合的能力相对初中有所提高,能够在教师指导、任务驱动下围绕关键概念和核心问题进行自主学习探究,对历史学科特点的认识在不断加深。抽象逻辑思维由“经验型”向“现实型”转变,开始出现辩证思维,可以从不同的角度去探究历史。2.未有:本课教学侧重于探究新航路开辟对全球联系和世界格局演变产生的影响,注重对核心概念如“商业革命”、“价格革命”、“资本原始积累”以及“欧洲大国兴替的原因”、“新航路开辟对中国的影响”等抽象性知识的讲解,而对于这些问题学生此前没有接触过,理解起来比较困难,同时本课着重讲全球联系和世界格局的演变,而学生尚并未形成全球史观的系统知识,对全球联系加强的时空逻辑建立不起来,大多缺乏中西联系的意识和全面把握的能力。3.措施:(1)把握材料的多样性,以问题为导向。根据对学生学情的分析,对学生熟练掌握的知识,引入多种形式的新史料,创设新情境,对学生相对熟悉的知识,有所侧重的呈现,对学生比较陌生的知识,学科素养生成需要就补充,不需要就舍弃。理论性较强的知识、关键概念,可以提供文字或图片资料,使讲解过程形象化、直观化地展示给学生。(2)新航路的开辟对整个世界历史都产生了深远的影响,要将其影响放在在更长的历史时空中来梳理其发展的脉络,培养学生用长时段分析历史问题的能力。同时锻炼学生从横向、纵向、整体、唯物史观、多角度分析历史材料得出历史观点的能力。

教学目标

1.通过历史地图和图片,理解新航路的开辟所引发的全球联系建立的具体表现及其影响,理解殖民利益驱动下,欧洲对非洲、美洲、亚洲地区的掠夺以及这个过程中大国兴替的原因。(素养培养:唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释)2.通过历史地图和推导图,理解商业革命和价格革命出现的原因及表现,认识到新航路开辟与早期殖民扩张对欧洲社会转型的作用。(素养培养:唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释)3.通过史料分析回顾本课知识,认识到新航路的开辟对世界格局的演变产生的影响,建立中外联系,分析新航路开辟对中国的影响以及中西发展不同道路的深层原因。(素养培养:唯物史观、史料实证、历史解释、家国情怀)

教学重点和难点

教学重点新航路开辟引起的全球联系建立的具体表现及方式。(二)教学难点新航路开辟对世界格局演变的影响。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 根据课程标准、教学目标和本课教学的实际情况,本课使用情境教学法、史料分析法、合作探究法、问题导学法、比较学习法、讲授法等教学方法。

设计思路

(一)本课立意重视大单元、大概念历史教学,以“立德树人为目标”、以“唯物史观”为指导,以“全球联系的初步建立”和“世界格局的演变”为主线,以“任务驱动、全员参与”为方式,引导学生认识新航路开辟后对全球联系的加强和世界格局的演变产生的影响。(二)教学内容设计在确定本课的主题立意后,将本课主要内容分为两个部分即“全球联系的建立”和“世界格局的演变”。第一部分“全球联系的建立”重点讲述全球联系建立的表现(人口迁移、物种交换和传统商路的改变)和方式(早期殖民扩张),重点讲述每个表现以及方式带来的影响,同时对商业革命和价格革命这一重点问题进行深挖和探讨;第二部分“世界格局的演变”则对前面知识进行深化的基础上,重点探究新航路的开辟对世界格局演变(即对世界和各区域文明)的影响,对本课甚至是本单元的内容进行系统化、直观化地梳理。每个部分利用丰富的材料,引导学生自主分析和探究,落实家国情怀、历史解释、史料实证等历史学科核心素养,完成历史学科的育人价值导向。

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【教师行为】展示两幅地图,“15世纪的世界地图”和“16世纪的世界地图”,引导学生比较两幅图片的区别是什么?说明了什么? 预设学生回答:发现:①天使消失;②主要大洲的地理方位和海岸线更加清晰;③美洲出现;④非洲以南出现海路。说明:①16世纪的地图绘制摆脱神秘主义色彩;②绘图更加精确;③人类认识世界的视野更开阔,认识世界的能力不断提高。 以图带史,构建情境,让学生借助具体的图像理解“新航路开辟后人类认识世界的视野不断开阔、能力不断提高,整个世界的联系更加紧密。”。

一、全球联系的建立 (一)全球联系的建立·表现1.人口迁移【教师行为】出示世界人口大迁移示意图。提问学生:观察图片并结合所学知识,分析新航路开辟后人口迁移的方向、方式、特点及影响。【教师引导分析】新航路开辟后的一百年间,欧洲人大批来到美洲,并把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲,原住民印第安人、欧洲白人、非洲黑人以及其他混合血统的人共同生活在这里。基于同学们的分析和老师的总结,我们可以得出,这一时期的人口迁移是由欧洲国家主导的,从宗主国向殖民地和附属地,从旧大陆向新大陆,被迫与自愿相结合的人口迁移。2.物种交换【教师行为】出示世界物种交换的示意图,引导学生尝试归纳总结物种交换的基本概况和影响。3.传统商路的改变【教师行为】出示传统商路的图片,对学生进行简单讲解。【教师引导分析】在新航路开辟前,主要以印度洋贸易为主。印度洋贸易,存在两条路线,一条是陆上丝绸之路,从长安出发,经过河西走廊、中国新疆、中亚地区、阿富汗、伊朗、土耳其进入欧洲;另一条是海上丝绸之路,从中国东南沿海的福州、泉州、广州等地出发,经过南海、东南亚、南亚、印度,到达非洲的东海岸或者西亚的沿海地区、红海和地中海到达北非和欧洲。而在其商路中占据主导地位的是阿拉伯商人,欧洲商人的活动路线主要集中在地中海沿岸。【教师行为】出示新航路开辟前世界贸易的地图,并向学生对印度洋贸易、大西洋贸易以及太平洋贸易进行详细讲解。【教师引导分析】 新航路开辟后,欧洲商人能够绕过非洲南端的好望角,参与印度洋贸易,并且在与阿拉伯商人的竞争中逐渐占据优势(欧洲的造船技术先进、商船坚固而轻捷、容积大、速度快,而且有武装保护)把波斯的毛毯运到印度出售,又从印度装运棉花到东南亚,再把东南亚的贵重木材运到中国,然后运送中国丝绸到日本,再把日本的白银黄铜运回中国,把中国的瓷器和东南亚的香料运回印度。大西洋贸易又称为三角贸易,主要是在欧、美、非三大洲之间进行。欧洲人通过开辟出的多条航向和沿海港口,欧洲生产的纺织品、枪支和手工制品等运到非洲,从当地酋长手里换取黑人,欧洲人自己也抓捕非洲黑人,然后把他们运到美洲卖为奴隶。同时,他们又将欧洲生产的手工制品运到美洲出售,换回南美洲的贵金属、蔗糖和烟草,由此,形成了罪恶的“三角贸易”。太平洋贸易,主要由葡萄牙人和西班牙人参与。葡萄牙商人把中国的生丝、瓷器等货物经澳门运往印度果阿,再转运到欧洲各国进行贸易,获取大量白银。这些白银的大部分又流入中国。另外,随着中国对白银需求的增长,葡萄牙人便以澳门为据点,参与获利巨大的中日之间的丝银贸易。此外,西班牙经营的横跨太平洋的贸易,主要在其两大殖民地菲律宾和墨西哥之间进行。坚固、快速和装备精良的西班牙武装商船“马尼拉大帆船”,运载大量中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器等产品到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。太平洋贸易密切了各大洲间的经济联系。新航路的开辟大大提升了海路在世界贸易中的重要性,印度洋贸易和新兴的大西洋贸易、太平洋贸易形成齐头并进的态势。【教师行为】 再次出示新航路开辟前的贸易图和新航路开辟后的贸易路线,请同学们对新航路开辟先后世界贸易的变化进行对比。【教师引导分析】世界贸易路线的变化,反映出了世界经济格局发生的变化即以西欧为中心的资本主义世界市场开始形成。同时促进了国际劳动分工的出现。西欧出口手工艺品,美洲等地生产原料,非洲提供劳动力,亚洲提供奢侈消费品和一些日用品,西欧则主要从事运输业金融业和制造业。因此在新形成的世界贸易图中,实际上是形成了西欧和中国两个贸易中心,欧洲人通过贸易,积累了大量的财富,加强了资本的原始积累。我们继续把目光聚焦于欧洲,思考除了通过世界性贸易以外,欧洲人还通过哪种方式进行资本的原始积累呢?(二)全球联系的建立·方式1.早期殖民扩张【教师行为】 分别出示15-16世纪、17世纪以及18世纪中期,西葡两国、荷兰以及英国早期殖民扩张的图,带领学生一同分析,这几个大国崛起以及其兴替的原因。【教师引导分析】在欧洲最先进行殖民扩张的是西班牙和葡萄牙,在政治上都建立了封建君主专制;军事上拥有强大的海军,比如西班牙的无敌舰队;同时,他们也是最先开辟新航路的国家,控制着国际商路。凭借着这些优势,进行殖民扩张,被称为殖民先锋。从15世纪末到16世纪,葡萄牙占据了非洲沿岸、印度果阿、马六甲海峡、中国澳门以及美洲的巴西等几十个殖民据点或商站。从而控制了从印度洋到太平洋的海上通道。葡萄牙人在当地进行掠夺性的贸易,用葡萄牙的手工业品,交换当地人手中的象牙、珍珠、宝石和香料,甚至抢掠黄金。西班牙横行于地中海和大西洋,将除了巴西之外的中、南美洲广大地区以及亚洲的菲律宾变成了殖民地,建立了庞大的殖民帝国。1566年-1609年尼德兰革命爆发,大部分地区摆脱了西班牙的统治,建立起了资产阶级共和国——荷兰联省共和国,荷兰从此进入资本主义的历史发展期。17世纪的荷兰,工商业和航运业飞速发展,积极参与殖民争夺,控制了波罗的海、印度和美洲的贸易。它入侵印度尼西亚的爪哇岛,从葡萄牙手中夺取了马六甲和锡兰(今斯里兰卡),一度强占中国的台湾,在非洲的好望角建立殖民地,还在北美洲建立了新尼德兰殖民地,最终在17世纪时,荷兰建立世界性的商业殖民帝国。被称为“海上马车夫”。与葡萄牙、西班牙早期殖民扩张几乎同时,英国的工场手工业尤其是毛纺织业发展迅速,促使英国开拓海外市场。1588年,英国海军在英吉利海峡以少胜多,打败了西班牙的“无敌舰队”,扫除了海外扩张的障碍,开始在海外扩张殖民地。17世纪初到18世纪中叶,英国陆续在北美建立了13块殖民地。英国殖民者在这里建立大种植园,生产英国工业需要的棉花、烟草、蓝靛、糖等原材料。为获取高额利润,英国也从事罪恶的三角贸易,甚至成为最大的贩卖黑奴的国家。为了争夺殖民地、原料产地和世界市场,从17世纪下半叶起,英国与荷兰、法国进行了一系列战争,英国凭借强大的实力特别是海军力量,最终战胜了荷兰和法国,陆续在世界各地夺取了大片殖民地,自诩为“日不落帝国”。那么在这里我想问大家一个问题,最先进行早期殖民扩张的西、葡两国明明积累了大量的金银,为何最终走向衰落?荷兰又为何战败呢?其中各说明了什么?结合初中所学内容,我们进行拓展探究。【教师行为】 出示欧洲地图,引导学生分析商业革命的表现。【教师行为】运用推导图的方式,带领学生分析价格革命的原因及表现。【教师行为】基于讲解,对重点概念“资本原始积累”进行辨析:资本积累:把剩余价值转化为资本,或者说,剩余价值的资本化,就是资本积累。资本积累就是依靠剥削工人所创造的剩余价值而实现的,没有剩余价值,就不可能有资本积累。资本原始积累:所谓资本原始积累,就是生产者与生产资料相分离,货币资本迅速集中于少数人手中的过程。资本原始积累主要通过两个途径进行的:一个是用暴力手段剥夺农民的土地,二是用暴力手段掠夺财富。通过抢夺行为使货币财富集中到少数人手中,来源:国内盘剥小生产者和农民(如强迫劳动、圈地运动);国外殖民掠夺、殖民贸易、奴隶和毒品贸易等。“资本积累”和“资本原始积累”的不同:1.“资本原始积累”是资本主义的生产方式的前提和起点,“资本积累”是资本主义生产方式的结果;2.“资本原始积累”的主要手段是野蛮的暴力(黑奴贸易),“资本积累”的主要手段是经济剥削;3.“资本原始积累”对小生产者或殖民地的掠夺,“资本积累”是用剩余价值转化而来。 认真观察教师出示的图片,回答教师提出的问题。预设学生回答:(1)概况:①从欧亚大陆到美洲:马、牛、猪、羊、鸡等家畜家禽;小麦、燕麦、大麦、裸麦等农作物;橄榄、葡萄等水果。②从美洲到世界:马铃薯、玉米、番茄、甘薯、花生、南瓜、可可、烟草等植物。(2)影响:①饮食结构;②饮食习惯;③商品种类。认真听讲,跟着教师的思路思考问题。学生能够跟随教师的思路进行思考,能够掌握和识记印度洋贸易、太平洋贸易以及大西洋贸易的基本情况。预设学生回答:①由区域的局部贸易转向跨洋的全球贸易;②欧洲在推动全球联系中的地位不断提升;③围绕中国的白银贸易网络形成。能够跟随教师的讲解认真思考问题。跟随教师的思路,认真听讲。预设学生回答:西、葡衰落的原因:①经济上:并没有把殖民掠夺的财富投入到资本主义发展上而是用于封建统治阶级的腐化享乐;②政治上:封建君主专制国家,封建主义实力强大。说明:先进的资本主义制度必然战胜落后的封建制度。荷兰战败的原因:①自然资源缺乏;②商业资本发达,工业基础薄弱;③重视发展航运,忽视发展海军。说明:工业资本主义必然战胜商业资本主义。学生通过分析图片和教师的引导讲解,能够理解商业革命和价格革命出现的原因及其表现,突破重点问题。基于教师的讲解,理解这一时期的欧洲发生的变化,能够对“资本积累”和“资本原始积累”的概念进行简单辨析。 利用世界地图,引导学生结合课本梳理人口迁移与物种交换的基本概况和影响,培养学生运用时空观念思考问题与解决问题的能力,加深学生对新航路开辟推动全球联系建立的前两个表现——人口迁移与物种交换的认识。建立新旧知识的联系,帮助学生构建系统化的知识网络,对旧航路的回顾为理解印度洋贸易的航线走向奠定重要基础。培养学生依据地图调动所学知识进行历史解释,促进学生积极思考,发挥学生学习的主体性、能动性。利用历史图片结合教材内容,从历史解释的角度出发,培养学生的时空观念,加深学生对“传统商路改变”的认识。从全球视野出发,引导学生探究新航路开辟后世界贸易的主要变化,培养学生的时空观念和历史解释的能力。增强学生对新航路开辟推动全球联系建立的第三个表现——传统商路的改变的认识。同时自然过渡到对欧洲早期殖民扩张的内容讲解。利用历史地图,帮助学生理解新航路开辟推动全球联系建立的方式——早期殖民扩张的具体表现,能够从时代发展大势的角度理解大国兴替的原因。利用历史地图和推导图,突破“商业革命”和“价格革命”这一教学难点。通过师生问答式互动的讲解,帮助学生从历史解释和时空观念的角度理解新航路的开辟和早期殖民扩张推动欧洲崛起、社会转型这一历史结论。

二、变局:经济与社会的变迁 【教师行为】 出示思维导图,带领学生对本课知识内容进行简单梳理。【教师引导分析】吴于廑先生曾说过世界历史的内容是“对人类历史自原始、孤立、分散的人群发展为全世界成一密切联系整体的过程进行系统探讨和阐述。”那么这一过程包括横向的变动和纵向的变动。西欧资本主义萌芽,商品经济迅速发展,促使西欧开辟新航路。全球航路的开辟促进了人口物种疾病的世界性流动、传统商路的改变和早期殖民扩张,都属于横向的变动,世界开始连成一个整体,全球联系建立起来;同时也推动了世界人文地理格局、经济格局、和文明格局的变动,世界联系加强,资本主义逐步发展,世界由分散向整体过渡。【教师行为】提问学生:“那么回到我们标题中的内容,全球联系怎么建?世界格局的演变,究竟是怎样的演变? 能够认真听讲,跟随教师的思路回顾本课内容,同时对教师提出的问题,能够根据所学内容,从世界、欧洲、亚洲、美洲、非洲等角度进行回答。 以思维导图的方式对“新航路所引起的全球联系的建立与世界格局的演变”进行梳理,使学生形成对本课直观化、系统化的理解,同时强化学生辩证分析历史问题的能力。

课堂小结 总结本课内容,加深学生对本课学习内容的理解。

拓展延伸 【教师行为】提问学生:“联系中外历史所学知识,分析新航路开辟对中国的影响”引导学生进行小组讨论,探讨问题。 能够在教师的指导下进行小组讨论,对教师提出的问题进行回答。 建立中外勾连,引导学生以小组合作的方式探究“新航路开辟对中国的影响”,加强新旧知识间的联系,构建系统完整的知识网络。

课后作业 拓展学生思维,构建知识点间的联系,引发学生思考。

教学反思

本课是统编版教材《中外历史纲要(下)》第三单元第7课《全球联系的初步建立与世界格局的演变》,不管是本单元的单元导读或是课标中都提到“理解新航路开辟是人类历史从分散走向整体过程中的重要节点。”因此在教学中将新航路的开辟对全球联系的加强和世界格局演变的影响作为本课教学的重点,展开教学。同时关注高中生不管是思维方式和解决问题的能力提升的现实,在此基础上进一步深挖,将难点放在探讨新航路开辟对世界各区域文明的不同影响以及理解新航路开辟是人类历史从分散走向整体的重要节点,加强学生从辩证的角度认识新航路开辟的影响,从而加深对本课的理解。因此本课在设计中既有亮点,但同时由于各种因素的影响,本课在架构过程中也存在着不足之处。1.亮点(1)新航路的开辟开启了真正意义上的世界历史的开端,是人类历史由分散走向整体的重要节点。本教学设计从新航路开辟所引发的全球性的联系和世界格局的演变这两个角度来分析影响。从全球联系建立的表现和方式以及世界格局的演变这两个角度分别分析新航路开辟对世界历史的影响,尽管角度不同,但能帮助学生建立对新航路开辟影响的立体的多角度的理解。(2)本教学设计力求借助地图史料考察新航路开辟的影响,以图证史。在史料的选择上力求典型性、多样性,在问题的设置上力求指向五大核心素养的培育,在史料研读,问题探讨的过程中深化对历史的同情理解,提高学生的理解解释能力。2.不足(1)本节课内容比较庞杂,重难点比较分散,因此我在教学设计中对这一课的内容进行了整合,没有按照课本内容进行讲授,这将容易与课本的知识顺序相分离,不便于学生今后的自主复习。(2)本课内容看似简单,但仍有许多需要深入探讨的部分如商业革命和价格革命、世界各个区域文明格局的演变等等。在旧版教材中这部分占了较多课时的内容,但在统编教材中仅是一小段,如何把握知识点的深浅是比较难的。(3)本课涉及到的地图比较多,如何锻炼学生的识图能力和运用地图分析历史问题的能力对教师来说是一个不小的挑战。(4)本课设计中只有最后一个部分探究了新航路对中国的影响,但是没有涉及到联系古今内容,现实性不够,没有做到古今的串联,增强对家国情怀的培养,可以增加课后作业,启发现实思考的环节。以上内容及本课教学设计是我目前能够想到的比较合理且有实践性的教学设计,不足之处仍很多,还望老师批评指正!

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体