2025年高考历史二轮对标考点:基层治理与社会保障(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考历史二轮对标考点:基层治理与社会保障(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 667.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-15 15:47:58 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考历史对标考点:基层治理与社会保障

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.英美自20世纪60年代起开始推进社区更新行动,更新目标从消除破败转变为兼顾经济发展、社会福利、阶层融合。在社区更新演进过程中强调更多主体参与和社区赋权,探索公共部门、私营企业、社区三方合作的治理模式。由此可见,英美国家( )

A. 建立起完善的社会保障体系 B. 增加了社会公共服务项目的开支

C. 积极探索多元社区治理模式 D. 形成了自上而下的解决问题机制

2.西方国家基层治理的历史可追溯到古希腊和古罗马时期。大约在11世纪后期,西欧一些城市复苏,拥有一定的自治权。近代英国、美国、法国、德国的市镇和乡村先后取得自治权,以不同的形式实现基层治理。可见,西方国家的基层治理()

A. 都经历了相同的发展道路 B. 始终以贵族势力为主导

C. 以基层自治为其主要特点 D. 与民族国家的产生同步

3.冷战开始后,美国的非洲研究日益成为显学,但美国非洲研究协会被白人学者控制并高度封闭。20世纪60年代,非洲裔学者向该学会发起挑战,最终迫使其让步。70年代以后,美国非洲研究逐渐走向开放多元。这一变化的背景是()

A. 冷战结束,美国不再重视非洲研究 B. 非洲大陆掀起摆脱殖民统治的风暴

C. 美国彻底解决跨民族的文化认同问题 D. 美国黑人通过民权运动争取平等权利

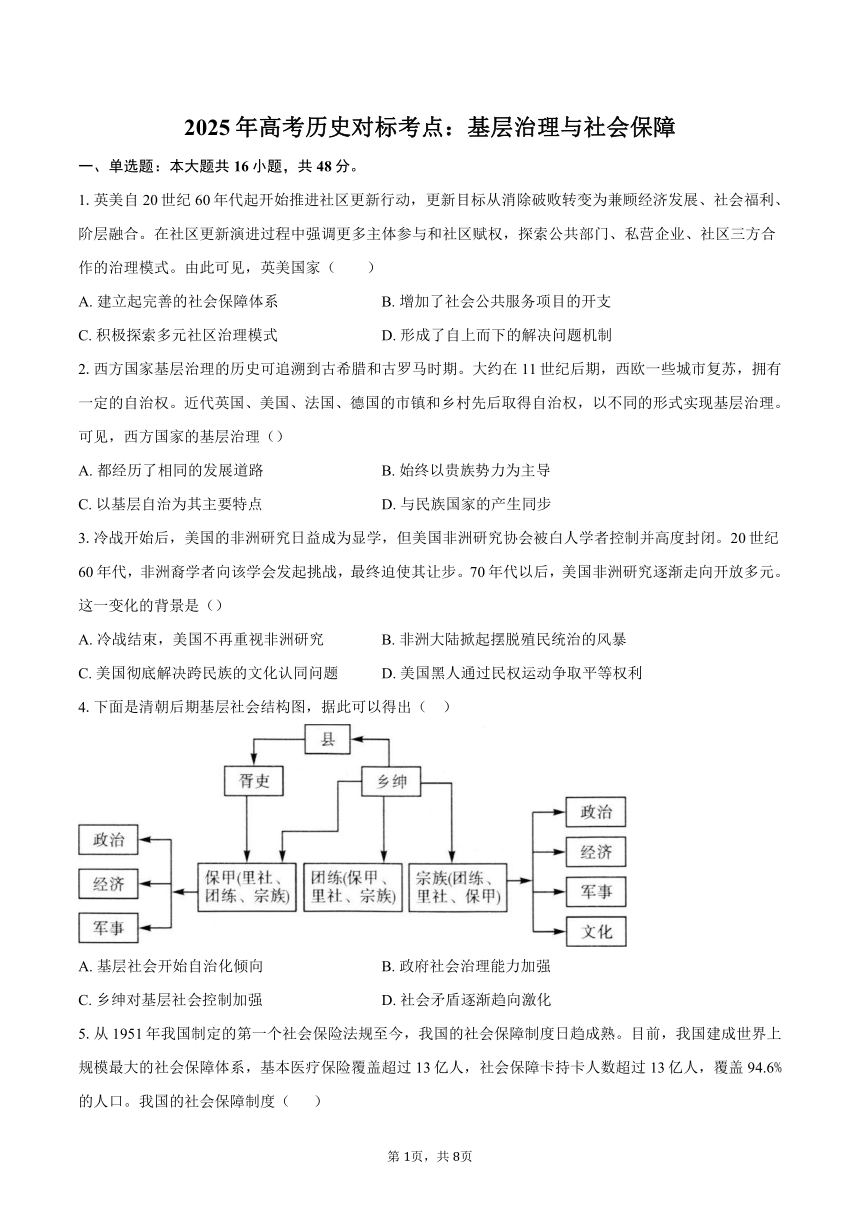

4.下面是清朝后期基层社会结构图,据此可以得出( )

A. 基层社会开始自治化倾向 B. 政府社会治理能力加强

C. 乡绅对基层社会控制加强 D. 社会矛盾逐渐趋向激化

5.从1951年我国制定的第一个社会保险法规至今,我国的社会保障制度日趋成熟。目前,我国建成世界上规模最大的社会保障体系,基本医疗保险覆盖超过13亿人,社会保障卡持卡人数超过13亿人,覆盖94.6%的人口。我国的社会保障制度( )

A. 已经是世界上最完善的社会保障制度 B. 基本继承欧美的社会保障制度

C. 加重国家财政负担,不利于社会稳定 D. 促进了国家社会经济的发展

6.20世纪70年代,西欧发达资本主义国家普遍爆发了“瑞典病”:巨额公共开支加剧了财政赤字,并引起严重的通货膨胀;劳动积极性下降,生产增长率降低,产品竞争力下降,引发经济结构危机和失业率上升;企业、个人税务负担沉重,导致企业后劲不足,经济效益下降,国民收入增长缓慢。“瑞典病”的出现()

A. 反映出效益与公平的日益失衡 B. 说明国家宏观调控存在严重缺陷

C. 表明社会保障体系已亟需改革 D. 折射出社会生产力水平快速下降

7.联合国开发计划署《2002年人类发展报告》指出,1979年至1997年,英美实际人均国民生产总值增长38%,但中等收入家庭收入仅增9%,而最富裕1%家庭收入增长140%。这表明( )

A. 社会资源分配的极化发展趋势 B. 社会保障制度保证了经济安全

C. “新经济”推动社会结构变化 D. 西方国家效率和公平实现平衡

8.唐初,政府均田令与《唐律疏议》中均明文规定:“诸里正依令授人田,课农桑……诸永业田每亩课植桑五十根以上,榆、枣各十根以上,三年种毕。乡土不宜者,任以所宜树充。应课植桑、枣而不植,是为违法。”据此可知,唐初政府注重

A. 发挥基层组织的督导职能 B. 强化重农抑商的民众教化

C. 完善乡村治理的制度体系 D. 实施礼法结合的治国策略

9.战国秦的基层社会统治,借助民间自治秩序,任用聚落中自然产生的领袖为里吏,辅助官僚行政体系施政。但秦在吞并六国的过程中调整了里吏选任原则,将原有领袖排除,选用无爵或低爵平民担任。秦的这一措施

A. 反映了地方行政制度的完善 B. 确保了基层统治秩序的稳定

C. 利于加强对基层的权力渗透 D. 体现了社会各阶层趋向平等

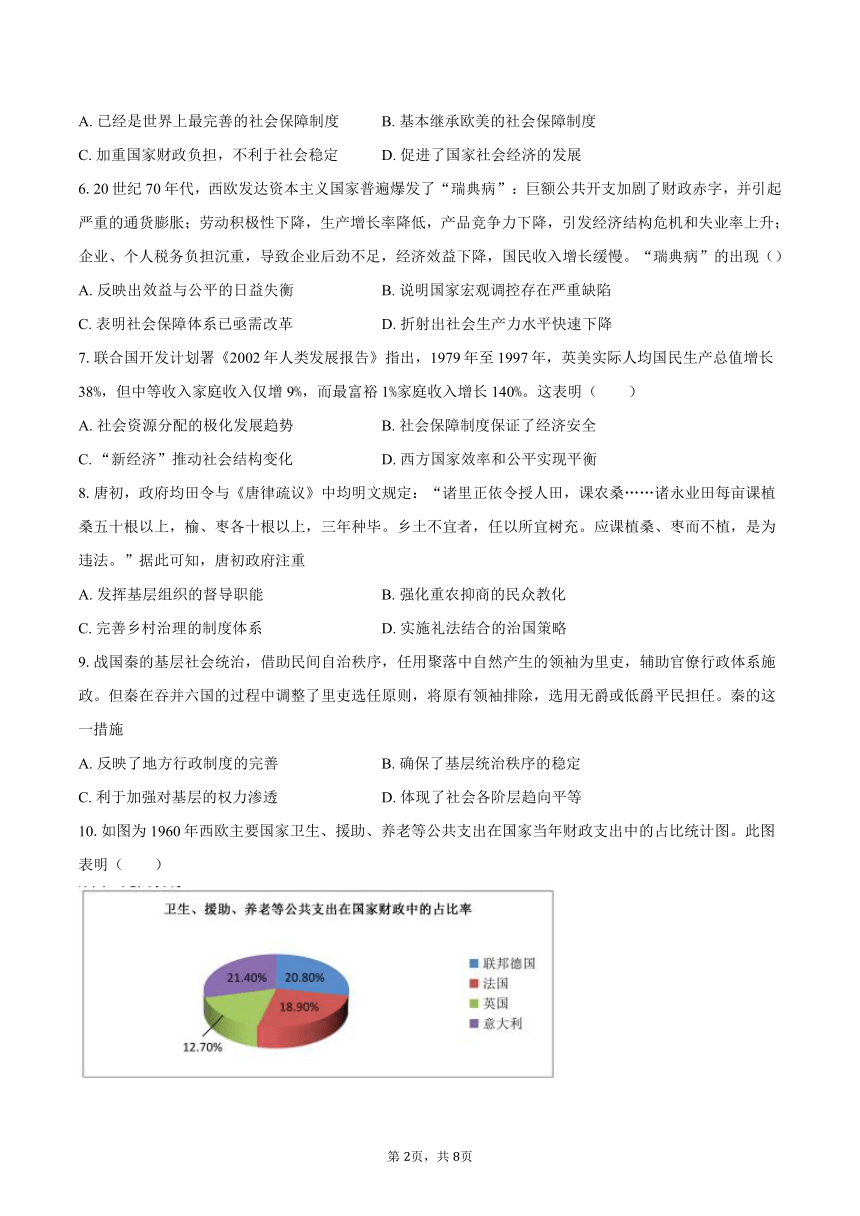

10.如图为1960年西欧主要国家卫生、援助、养老等公共支出在国家当年财政支出中的占比统计图。此图表明( )

A. 欧洲复兴计划效果显著 B. 西欧各国财政赤字严重

C. 国家推动社会公共管理 D. 区域集团之间协调发展

11.在中世纪西欧,教会长期以教堂施舍、开办慈善医院救助贫困者与病人;市政当局设立公共救济基金,援助受灾和破产市民;新兴行会也积极行动,如南安普顿商人行会救济内外成员,林利吉斯商人行会救助不幸会员。这些现象表明( )

A. 西欧较早建立起完善的救济体系 B. 多元力量推动社会救济体系构建

C. 资本主义萌芽推动政府职能转型 D. 城市自治推动了社会救济的发展

12.1531年亨利八世颁布救济物品法令,国家开始在社会救济中扮演不可或缺的重要角色,随后英国社会救济制度框架与政策模式逐步建立;1601年伊丽莎白一世颁布《济贫法》,规定地方政府负责办理救济贫民工作,为失业者提供就业机会。据此可知,英国( )

A. 通过立法实行救助 B. 工业革命助推救济制度的完善

C. 提供就业救济贫民 D. 社会救助制度萌芽于启蒙运动

13.历代王朝都非常重视户籍的编制和管理。明朝收贮黄册的玄武湖成为禁地,由户部派官员专门管理,一般人不得轻易进入;乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审,此后政府只按照一定的组织制度登记人口数量。这一变化折射出( )

A. 君主专制空前强化 B. 封建人身依附关系的松弛

C. 流民问题日益严重 D. 基层民众自我管理的强化

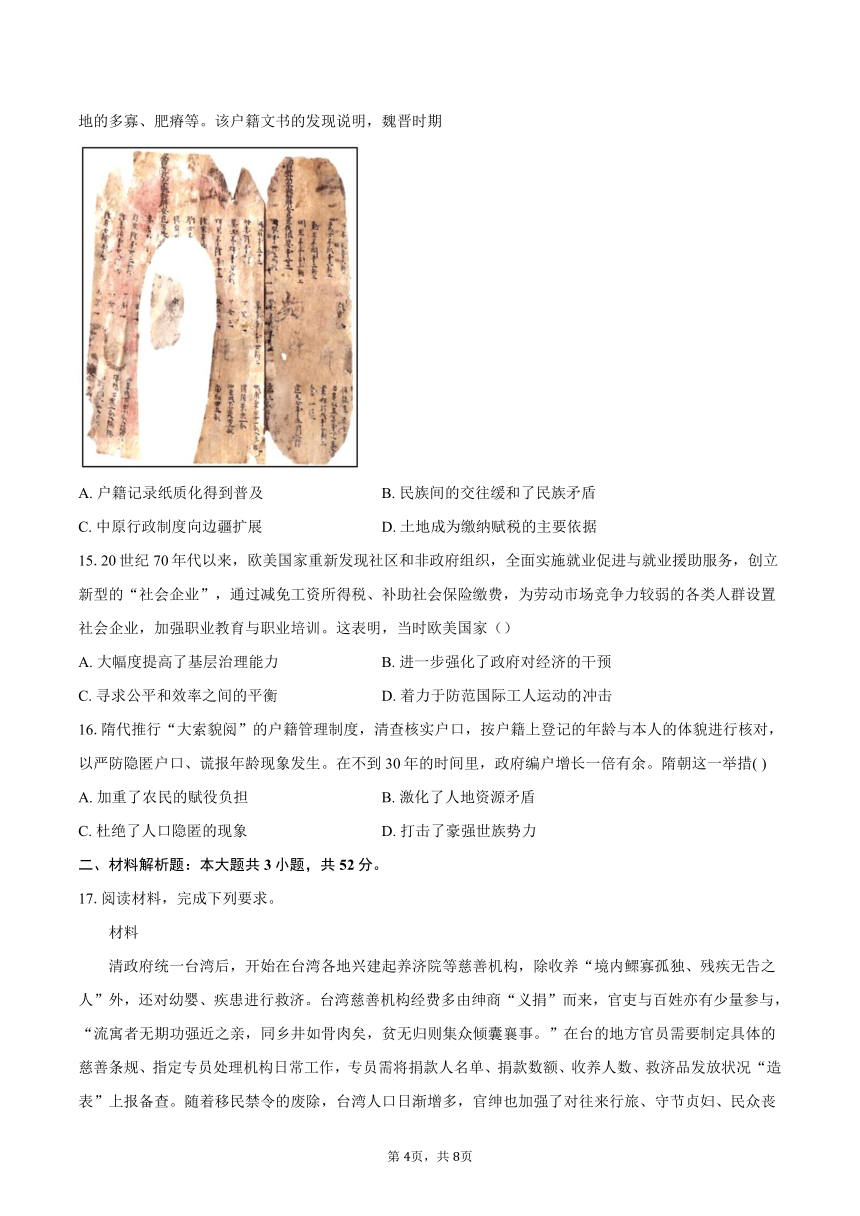

14.下图为从吐鲁番墓地中出土的前秦建元二十年(384年)的户籍文书,它是目前发现最早的纸质户籍文书。文书正面详细记载了高昌郡高宁县都乡安邑里五户家庭的基本情况,其中财产情况主要登记了占有土地的多寡、肥瘠等。该户籍文书的发现说明,魏晋时期

A. 户籍记录纸质化得到普及 B. 民族间的交往缓和了民族矛盾

C. 中原行政制度向边疆扩展 D. 土地成为缴纳赋税的主要依据

15.20世纪70年代以来,欧美国家重新发现社区和非政府组织,全面实施就业促进与就业援助服务,创立新型的“社会企业”,通过减免工资所得税、补助社会保险缴费,为劳动市场竞争力较弱的各类人群设置社会企业,加强职业教育与职业培训。这表明,当时欧美国家()

A. 大幅度提高了基层治理能力 B. 进一步强化了政府对经济的干预

C. 寻求公平和效率之间的平衡 D. 着力于防范国际工人运动的冲击

16.隋代推行“大索貌阅”的户籍管理制度,清查核实户口,按户籍上登记的年龄与本人的体貌进行核对,以严防隐匿户口、谎报年龄现象发生。在不到30年的时间里,政府编户增长一倍有余。隋朝这一举措( )

A. 加重了农民的赋役负担 B. 激化了人地资源矛盾

C. 杜绝了人口隐匿的现象 D. 打击了豪强世族势力

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料

清政府统一台湾后,开始在台湾各地兴建起养济院等慈善机构,除收养“境内鳏寡孤独、残疾无告之人”外,还对幼婴、疾患进行救济。台湾慈善机构经费多由绅商“义捐”而来,官吏与百姓亦有少量参与,“流寓者无期功强近之亲,同乡井如骨肉矣,贫无归则集众倾囊襄事。”在台的地方官员需要制定具体的慈善条规、指定专员处理机构日常工作,专员需将捐款人名单、捐款数额、收养人数、救济品发放状况“造表”上报备查。随着移民禁令的废除,台湾人口日渐增多,官绅也加强了对往来行旅、守节贞妇、民众丧葬的救济。台湾慈善事业与内地有颇多相似,对于台湾地区从移民社会过渡到定居社会起到了不可低估的作用,亦有效推动了台湾建省及其“内地化”进程。

——据王尊旺《清代台湾社会慈善事业初探》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括清代台湾推行社会慈善事业的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析清代台湾社会慈善事业的积极作用。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

美国的社会救助制度开始创立于20世纪30年代,又被称为“公共救助”或“公共福利补助”。社会保障法建立之初,由于种种原因并没有很好的贯彻执行,特别是在社会救助项目上人们获得的援助更少。60年代,美国经济快速增长、综合国力迅猛雄厚以及民众兴起了民权运动,政府迫于舆论和人民呼吁的压力,对各项社会福利制度不断进行完善。自20世纪80年代开始,联邦政府福利项目的支出日益庞大。克林顿总统时代,联邦政府通过了《个人责任与就业机会调整法案》,注重自立精神和个人的就业责任。2002年,布什政府出台了《为自立而工作的法案》,倡导减少公民对社会福利的依赖。

——摘编自牛文光《美国社会保障制度的发展》等

材料二

建国初期,尽管国库十分紧张,但是为了人民的利益,党和政府仍然投入大量粮食和经费,在全国范围内开展了大规模的救济工作。1954年以后城乡出现互助组、合作社,逐步发展互助合作的生产形式。随着社会保障制度的逐步建立与完善,社会救助制度开始向规范化、科学化转变,在整个80年代,扶贫工作大方向由“输血式”救助转变为“造血式”救助。进入21世纪后,城市、农村最低生活保障制度都得到发展,其他专项社会救助项目也逐步得到重视。2021年,中国脱贫攻坚战取得了全面胜利,完成了消除绝对贫困的艰巨任务。

——摘编自胡务《社会救助概论》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国社会救助制度不同发展阶段的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国建立完善社会救助制度的意义。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一

明清时代统治者受儒家“仁爱”“仁慈权威”传统的政治文化观影响,提倡,“以德治人”“人治”和“教化”。政府除了在立法上支持农民社会保障事业,而且还注重中央和地方财政收入的调拨,鼓励民间和社会团体广泛捐赠。对于能在救济中有所作为的民间团体,不仅对捐赠数额特别大者立坊牌旌表,而且还拨给经费支持,如规模巨大的养济院、普济堂、栖流所、饭厂都得到过政府的经费支持,对参与社会保障事业的社会力量给予鼓励和奖赏,这在灾荒救济、济贫事业和育幼事业中都有体现。清朝学者沈之奇在《大清律集解附例》指出《大清律》已对养济院的养济标准作出了明确规定,如“鳏、寡、孤、独,每月官给粮米三斗,每岁给绵布一匹,务在存恤。”

——摘编自张建民、周荣《明清农村社会保障体系的构建与运转一兼论有中国特色的农村社会保障》

材料二

19世纪八十年代,世界资本主义经济危机加剧,工人阶级为争取应有的生存保障而进行的斗争日益高涨。其中由于受到马克思主义理论和社会民主党运动的影响,德国工人阶级的要求更加强烈。当时任德国首相的俾斯麦在德皇威廉一世支持下,果断采取“胡萝卜大捧”政策,一方面制定《社会党镇压法》抑制革命运动;一方面则采取软化政策,促进帝国议会通过一系列社会保险法令,德国社会保障的宗旨是以维护社会安全、国民经济的稳定及在均衡发展条件下,进而开发人力资源。它虽有公平的内容,更强调自助和安全。它主要特点是实行“自助”原则,强调资金来源多元化,即保险最大部分由雇主与雇员共同交纳;政府在收支不平衡时,酌情给予资助。双方负担的比例,视险种的不同有所区别。养老保险由雇主与雇员平均分担;工伤保险完全由雇主负担;疾病保险顾主负担1/3,雇员负担2/3,这样有助于把社会成员对社会保障的享受的基金与市场竞争的责任心联系起来。享受保险待遇必须具备一定的缴费年限,并根据个人过去的平均收入作为基数计发待遇,以政府必须通过的立法作为实施的依据。

——摘编自方青《西方近代工业化与社会保障》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括明清政府推行社会保障的特点,并说明明清社会保障的积极意义。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出近代德国社会保障制度的新内涵,并分析其形成的主要原因。

1.【答案】C

2.【答案】C

3.【答案】D

4.【答案】C

5.【答案】D

6.【答案】C

7.【答案】A

8.【答案】A

9.【答案】C

10.【答案】C

11.【答案】B

12.【答案】A

13.【答案】B

14.【答案】C

15.【答案】C

16.【答案】D

17.【答案】(1)特点:机构类型较多,功能完善;民间参与,阶层广泛(或慈善经费主要来自民间);地方政府主导,管理规范(或管理制度化、系统化);救济覆盖面广;继承了儒家伦理思想;与内地一体化趋势明显。

(2)积极作用:有利于台湾地区民生的改善;对台湾地区的经济发展起到保障作用;缓和了台湾地区的社会矛盾,维护了统一多民族国家的稳定;密切了两岸的血肉联系。

18.【答案】(1)第一阶段:1929年经济危机(大萧条)引发社会矛盾;罗斯福推行新政。第二阶段:美国经济快速增长,综合国力提升;民权运动的发展。第三阶段:福利项目支出庞大(财政压力大);国家干预经济带来弊端(资本主义经济“滞胀”);新自由主义思想的影响。

(2)巩固人民民主政权;维护人民群众利益,保障民生;推动社会生产和经济发展;体现社会主义制度优越性;增强人民群众的政治(制度)认同感(提升制度自信);为其他国家和地区解决贫困问题提供借鉴。

19.【答案】【小题1】特点:以儒家思想为指导;从立法角度支持保障事业;民间团体积极参与;树立典型代表;主要关注弱势群体。

积极意义:体现了救济和教化的结合;有助于社会的稳定;缓和了社会矛盾。

【小题2】新内涵:雇员、雇主和政府共同担负社会保障资金筹集;强调受保人权利和义务对等性;注重处理市场效率与社会公平关系。

主要原因:经济危机的冲击;工人运动的不断高涨;进步思想和政党的推动;俾斯麦个人的作用,资产阶级革命和改革的影响。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.英美自20世纪60年代起开始推进社区更新行动,更新目标从消除破败转变为兼顾经济发展、社会福利、阶层融合。在社区更新演进过程中强调更多主体参与和社区赋权,探索公共部门、私营企业、社区三方合作的治理模式。由此可见,英美国家( )

A. 建立起完善的社会保障体系 B. 增加了社会公共服务项目的开支

C. 积极探索多元社区治理模式 D. 形成了自上而下的解决问题机制

2.西方国家基层治理的历史可追溯到古希腊和古罗马时期。大约在11世纪后期,西欧一些城市复苏,拥有一定的自治权。近代英国、美国、法国、德国的市镇和乡村先后取得自治权,以不同的形式实现基层治理。可见,西方国家的基层治理()

A. 都经历了相同的发展道路 B. 始终以贵族势力为主导

C. 以基层自治为其主要特点 D. 与民族国家的产生同步

3.冷战开始后,美国的非洲研究日益成为显学,但美国非洲研究协会被白人学者控制并高度封闭。20世纪60年代,非洲裔学者向该学会发起挑战,最终迫使其让步。70年代以后,美国非洲研究逐渐走向开放多元。这一变化的背景是()

A. 冷战结束,美国不再重视非洲研究 B. 非洲大陆掀起摆脱殖民统治的风暴

C. 美国彻底解决跨民族的文化认同问题 D. 美国黑人通过民权运动争取平等权利

4.下面是清朝后期基层社会结构图,据此可以得出( )

A. 基层社会开始自治化倾向 B. 政府社会治理能力加强

C. 乡绅对基层社会控制加强 D. 社会矛盾逐渐趋向激化

5.从1951年我国制定的第一个社会保险法规至今,我国的社会保障制度日趋成熟。目前,我国建成世界上规模最大的社会保障体系,基本医疗保险覆盖超过13亿人,社会保障卡持卡人数超过13亿人,覆盖94.6%的人口。我国的社会保障制度( )

A. 已经是世界上最完善的社会保障制度 B. 基本继承欧美的社会保障制度

C. 加重国家财政负担,不利于社会稳定 D. 促进了国家社会经济的发展

6.20世纪70年代,西欧发达资本主义国家普遍爆发了“瑞典病”:巨额公共开支加剧了财政赤字,并引起严重的通货膨胀;劳动积极性下降,生产增长率降低,产品竞争力下降,引发经济结构危机和失业率上升;企业、个人税务负担沉重,导致企业后劲不足,经济效益下降,国民收入增长缓慢。“瑞典病”的出现()

A. 反映出效益与公平的日益失衡 B. 说明国家宏观调控存在严重缺陷

C. 表明社会保障体系已亟需改革 D. 折射出社会生产力水平快速下降

7.联合国开发计划署《2002年人类发展报告》指出,1979年至1997年,英美实际人均国民生产总值增长38%,但中等收入家庭收入仅增9%,而最富裕1%家庭收入增长140%。这表明( )

A. 社会资源分配的极化发展趋势 B. 社会保障制度保证了经济安全

C. “新经济”推动社会结构变化 D. 西方国家效率和公平实现平衡

8.唐初,政府均田令与《唐律疏议》中均明文规定:“诸里正依令授人田,课农桑……诸永业田每亩课植桑五十根以上,榆、枣各十根以上,三年种毕。乡土不宜者,任以所宜树充。应课植桑、枣而不植,是为违法。”据此可知,唐初政府注重

A. 发挥基层组织的督导职能 B. 强化重农抑商的民众教化

C. 完善乡村治理的制度体系 D. 实施礼法结合的治国策略

9.战国秦的基层社会统治,借助民间自治秩序,任用聚落中自然产生的领袖为里吏,辅助官僚行政体系施政。但秦在吞并六国的过程中调整了里吏选任原则,将原有领袖排除,选用无爵或低爵平民担任。秦的这一措施

A. 反映了地方行政制度的完善 B. 确保了基层统治秩序的稳定

C. 利于加强对基层的权力渗透 D. 体现了社会各阶层趋向平等

10.如图为1960年西欧主要国家卫生、援助、养老等公共支出在国家当年财政支出中的占比统计图。此图表明( )

A. 欧洲复兴计划效果显著 B. 西欧各国财政赤字严重

C. 国家推动社会公共管理 D. 区域集团之间协调发展

11.在中世纪西欧,教会长期以教堂施舍、开办慈善医院救助贫困者与病人;市政当局设立公共救济基金,援助受灾和破产市民;新兴行会也积极行动,如南安普顿商人行会救济内外成员,林利吉斯商人行会救助不幸会员。这些现象表明( )

A. 西欧较早建立起完善的救济体系 B. 多元力量推动社会救济体系构建

C. 资本主义萌芽推动政府职能转型 D. 城市自治推动了社会救济的发展

12.1531年亨利八世颁布救济物品法令,国家开始在社会救济中扮演不可或缺的重要角色,随后英国社会救济制度框架与政策模式逐步建立;1601年伊丽莎白一世颁布《济贫法》,规定地方政府负责办理救济贫民工作,为失业者提供就业机会。据此可知,英国( )

A. 通过立法实行救助 B. 工业革命助推救济制度的完善

C. 提供就业救济贫民 D. 社会救助制度萌芽于启蒙运动

13.历代王朝都非常重视户籍的编制和管理。明朝收贮黄册的玄武湖成为禁地,由户部派官员专门管理,一般人不得轻易进入;乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审,此后政府只按照一定的组织制度登记人口数量。这一变化折射出( )

A. 君主专制空前强化 B. 封建人身依附关系的松弛

C. 流民问题日益严重 D. 基层民众自我管理的强化

14.下图为从吐鲁番墓地中出土的前秦建元二十年(384年)的户籍文书,它是目前发现最早的纸质户籍文书。文书正面详细记载了高昌郡高宁县都乡安邑里五户家庭的基本情况,其中财产情况主要登记了占有土地的多寡、肥瘠等。该户籍文书的发现说明,魏晋时期

A. 户籍记录纸质化得到普及 B. 民族间的交往缓和了民族矛盾

C. 中原行政制度向边疆扩展 D. 土地成为缴纳赋税的主要依据

15.20世纪70年代以来,欧美国家重新发现社区和非政府组织,全面实施就业促进与就业援助服务,创立新型的“社会企业”,通过减免工资所得税、补助社会保险缴费,为劳动市场竞争力较弱的各类人群设置社会企业,加强职业教育与职业培训。这表明,当时欧美国家()

A. 大幅度提高了基层治理能力 B. 进一步强化了政府对经济的干预

C. 寻求公平和效率之间的平衡 D. 着力于防范国际工人运动的冲击

16.隋代推行“大索貌阅”的户籍管理制度,清查核实户口,按户籍上登记的年龄与本人的体貌进行核对,以严防隐匿户口、谎报年龄现象发生。在不到30年的时间里,政府编户增长一倍有余。隋朝这一举措( )

A. 加重了农民的赋役负担 B. 激化了人地资源矛盾

C. 杜绝了人口隐匿的现象 D. 打击了豪强世族势力

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料

清政府统一台湾后,开始在台湾各地兴建起养济院等慈善机构,除收养“境内鳏寡孤独、残疾无告之人”外,还对幼婴、疾患进行救济。台湾慈善机构经费多由绅商“义捐”而来,官吏与百姓亦有少量参与,“流寓者无期功强近之亲,同乡井如骨肉矣,贫无归则集众倾囊襄事。”在台的地方官员需要制定具体的慈善条规、指定专员处理机构日常工作,专员需将捐款人名单、捐款数额、收养人数、救济品发放状况“造表”上报备查。随着移民禁令的废除,台湾人口日渐增多,官绅也加强了对往来行旅、守节贞妇、民众丧葬的救济。台湾慈善事业与内地有颇多相似,对于台湾地区从移民社会过渡到定居社会起到了不可低估的作用,亦有效推动了台湾建省及其“内地化”进程。

——据王尊旺《清代台湾社会慈善事业初探》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括清代台湾推行社会慈善事业的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析清代台湾社会慈善事业的积极作用。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

美国的社会救助制度开始创立于20世纪30年代,又被称为“公共救助”或“公共福利补助”。社会保障法建立之初,由于种种原因并没有很好的贯彻执行,特别是在社会救助项目上人们获得的援助更少。60年代,美国经济快速增长、综合国力迅猛雄厚以及民众兴起了民权运动,政府迫于舆论和人民呼吁的压力,对各项社会福利制度不断进行完善。自20世纪80年代开始,联邦政府福利项目的支出日益庞大。克林顿总统时代,联邦政府通过了《个人责任与就业机会调整法案》,注重自立精神和个人的就业责任。2002年,布什政府出台了《为自立而工作的法案》,倡导减少公民对社会福利的依赖。

——摘编自牛文光《美国社会保障制度的发展》等

材料二

建国初期,尽管国库十分紧张,但是为了人民的利益,党和政府仍然投入大量粮食和经费,在全国范围内开展了大规模的救济工作。1954年以后城乡出现互助组、合作社,逐步发展互助合作的生产形式。随着社会保障制度的逐步建立与完善,社会救助制度开始向规范化、科学化转变,在整个80年代,扶贫工作大方向由“输血式”救助转变为“造血式”救助。进入21世纪后,城市、农村最低生活保障制度都得到发展,其他专项社会救助项目也逐步得到重视。2021年,中国脱贫攻坚战取得了全面胜利,完成了消除绝对贫困的艰巨任务。

——摘编自胡务《社会救助概论》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国社会救助制度不同发展阶段的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国建立完善社会救助制度的意义。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一

明清时代统治者受儒家“仁爱”“仁慈权威”传统的政治文化观影响,提倡,“以德治人”“人治”和“教化”。政府除了在立法上支持农民社会保障事业,而且还注重中央和地方财政收入的调拨,鼓励民间和社会团体广泛捐赠。对于能在救济中有所作为的民间团体,不仅对捐赠数额特别大者立坊牌旌表,而且还拨给经费支持,如规模巨大的养济院、普济堂、栖流所、饭厂都得到过政府的经费支持,对参与社会保障事业的社会力量给予鼓励和奖赏,这在灾荒救济、济贫事业和育幼事业中都有体现。清朝学者沈之奇在《大清律集解附例》指出《大清律》已对养济院的养济标准作出了明确规定,如“鳏、寡、孤、独,每月官给粮米三斗,每岁给绵布一匹,务在存恤。”

——摘编自张建民、周荣《明清农村社会保障体系的构建与运转一兼论有中国特色的农村社会保障》

材料二

19世纪八十年代,世界资本主义经济危机加剧,工人阶级为争取应有的生存保障而进行的斗争日益高涨。其中由于受到马克思主义理论和社会民主党运动的影响,德国工人阶级的要求更加强烈。当时任德国首相的俾斯麦在德皇威廉一世支持下,果断采取“胡萝卜大捧”政策,一方面制定《社会党镇压法》抑制革命运动;一方面则采取软化政策,促进帝国议会通过一系列社会保险法令,德国社会保障的宗旨是以维护社会安全、国民经济的稳定及在均衡发展条件下,进而开发人力资源。它虽有公平的内容,更强调自助和安全。它主要特点是实行“自助”原则,强调资金来源多元化,即保险最大部分由雇主与雇员共同交纳;政府在收支不平衡时,酌情给予资助。双方负担的比例,视险种的不同有所区别。养老保险由雇主与雇员平均分担;工伤保险完全由雇主负担;疾病保险顾主负担1/3,雇员负担2/3,这样有助于把社会成员对社会保障的享受的基金与市场竞争的责任心联系起来。享受保险待遇必须具备一定的缴费年限,并根据个人过去的平均收入作为基数计发待遇,以政府必须通过的立法作为实施的依据。

——摘编自方青《西方近代工业化与社会保障》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括明清政府推行社会保障的特点,并说明明清社会保障的积极意义。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出近代德国社会保障制度的新内涵,并分析其形成的主要原因。

1.【答案】C

2.【答案】C

3.【答案】D

4.【答案】C

5.【答案】D

6.【答案】C

7.【答案】A

8.【答案】A

9.【答案】C

10.【答案】C

11.【答案】B

12.【答案】A

13.【答案】B

14.【答案】C

15.【答案】C

16.【答案】D

17.【答案】(1)特点:机构类型较多,功能完善;民间参与,阶层广泛(或慈善经费主要来自民间);地方政府主导,管理规范(或管理制度化、系统化);救济覆盖面广;继承了儒家伦理思想;与内地一体化趋势明显。

(2)积极作用:有利于台湾地区民生的改善;对台湾地区的经济发展起到保障作用;缓和了台湾地区的社会矛盾,维护了统一多民族国家的稳定;密切了两岸的血肉联系。

18.【答案】(1)第一阶段:1929年经济危机(大萧条)引发社会矛盾;罗斯福推行新政。第二阶段:美国经济快速增长,综合国力提升;民权运动的发展。第三阶段:福利项目支出庞大(财政压力大);国家干预经济带来弊端(资本主义经济“滞胀”);新自由主义思想的影响。

(2)巩固人民民主政权;维护人民群众利益,保障民生;推动社会生产和经济发展;体现社会主义制度优越性;增强人民群众的政治(制度)认同感(提升制度自信);为其他国家和地区解决贫困问题提供借鉴。

19.【答案】【小题1】特点:以儒家思想为指导;从立法角度支持保障事业;民间团体积极参与;树立典型代表;主要关注弱势群体。

积极意义:体现了救济和教化的结合;有助于社会的稳定;缓和了社会矛盾。

【小题2】新内涵:雇员、雇主和政府共同担负社会保障资金筹集;强调受保人权利和义务对等性;注重处理市场效率与社会公平关系。

主要原因:经济危机的冲击;工人运动的不断高涨;进步思想和政党的推动;俾斯麦个人的作用,资产阶级革命和改革的影响。

第1页,共1页

同课章节目录