2025年高考历史二轮对标考点:生产工具与劳作方式(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考历史二轮对标考点:生产工具与劳作方式(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 387.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-15 15:48:43 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考历史对标考点:生产工具与劳作方式

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.华兹华斯的诗体故事《迈克尔》(1800年)歌颂浪漫主义理想的自然人性。勤劳淳朴的农村小伙子路克自从到城市工作以后,开始工作很努力,但“在那座荒淫浪荡的城市里,他终于陷进了泥坑;丑事和耻辱弄得他没脸见人,最后他只得逃到海外去”。据此可知,这一作品()

A. 基于对工业革命的深刻反思 B. 凸显出原始积累的野蛮

C. 揭示出资本主义的剥削本质 D. 批判了殖民扩张的罪恶

2.比利时画家法朗士 ·麦绥莱勒1925年完成的《城市》组画,从各个方面体现了城市化带来的影响。其中下列四幅能够反映出

①交通工具的进步 ②交通拥堵严重 ③失业人数激增 ④工厂制度创建

A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④

3.1805年,英国受审判的罪犯为4605人,1846年这一数字增加到30349人,他们大多数都是城市居民。城市酗酒者人数也在增加,因为在他们看来喝啤酒是逃避悲惨生活的最好方法。这表明英国()

A. 工业革命导致工人生活悲惨 B. 尚未形成完整的法律体系

C. 城市化进程中社会问题突出 D. 犯罪率与城市化率成正比

4.英国的食物比较单调、乏味。经济学家保罗.克鲁格曼对英国食物乏味是这样解释的:18世纪末19世纪初,英国人大量从农村涌进了城市,当时还没有远距离运输新鲜食物的冷链技术。久而久之,英国人就习惯了这种乏味的食谱。能为上述解释提供依据的史实是

①工业革命促进城市化进程加快 ②圈地运动促进农牧业迅速发展

③殖民扩张带来物种在世界传播 ④电力尚未运用到社会生活当中

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

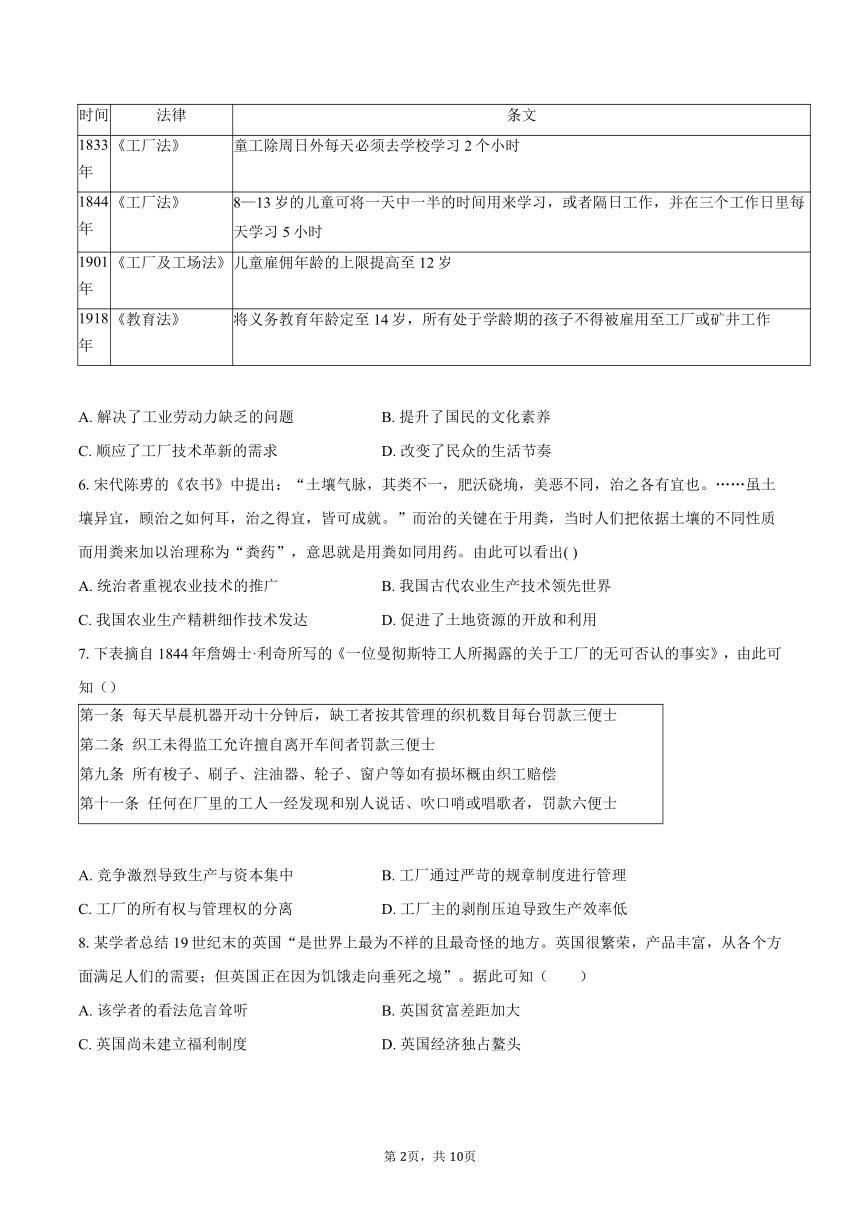

5.下表所示为1833—1918年英国法律的相关条文。这些规定

时间 法律 条文

1833年 《工厂法》 童工除周日外每天必须去学校学习2个小时

1844年 《工厂法》 8—13岁的儿童可将一天中一半的时间用来学习,或者隔日工作,并在三个工作日里每天学习5小时

1901年 《工厂及工场法》 儿童雇佣年龄的上限提高至12岁

1918年 《教育法》 将义务教育年龄定至14岁,所有处于学龄期的孩子不得被雇用至工厂或矿井工作

A. 解决了工业劳动力缺乏的问题 B. 提升了国民的文化素养

C. 顺应了工厂技术革新的需求 D. 改变了民众的生活节奏

6.宋代陈旉的《农书》中提出:“土壤气脉,其类不一,肥沃硗埆,美恶不同,治之各有宜也。……虽土壤异宜,顾治之如何耳,治之得宜,皆可成就。”而治的关键在于用粪,当时人们把依据土壤的不同性质而用粪来加以治理称为“粪药”,意思就是用粪如同用药。由此可以看出( )

A. 统治者重视农业技术的推广 B. 我国古代农业生产技术领先世界

C. 我国农业生产精耕细作技术发达 D. 促进了土地资源的开放和利用

7.下表摘自1844年詹姆士·利奇所写的《一位曼彻斯特工人所揭露的关于工厂的无可否认的事实》,由此可知()

第一条 每天早晨机器开动十分钟后,缺工者按其管理的织机数目每台罚款三便士 第二条 织工未得监工允许擅自离开车间者罚款三便士 第九条 所有梭子、刷子、注油器、轮子、窗户等如有损坏概由织工赔偿 第十一条 任何在厂里的工人一经发现和别人说话、吹口哨或唱歌者,罚款六便士

A. 竞争激烈导致生产与资本集中 B. 工厂通过严苛的规章制度进行管理

C. 工厂的所有权与管理权的分离 D. 工厂主的剥削压迫导致生产效率低

8.某学者总结19世纪末的英国“是世界上最为不祥的且最奇怪的地方。英国很繁荣,产品丰富,从各个方面满足人们的需要;但英国正在因为饥饿走向垂死之境”。据此可知( )

A. 该学者的看法危言耸听 B. 英国贫富差距加大

C. 英国尚未建立福利制度 D. 英国经济独占鳌头

9.近年来,在卫星导航领域,由于美国的全球卫星定位系统最初是为军事目的而开发的,至今只是从军用领域“局部解放”出来为大众用户服务,加之该系统受美国国防部控制,致使一些国家或国家集团出于自身安全的考虑,正在努力建设和完善本国的卫星定位系统。这说明( )

A. 科学技术是一柄双刃剑 B. 各国努力创新和抢占太空科技的制高点

C. 军备竞赛影响世界安全 D. 事关国家安全的核心技术必须独立自主

10.1785年,英国人瓦特改良蒸汽机,传统手工纺织业逐步成为历史。19世纪末20世纪初,以物理学为代表的科学理论的进步带来一系列重大发明,电力开始用于机器,成为补充和取代蒸汽动力的新能源。21世纪以来,人工智能、区块链等新一代智能技术和信息技术加速创新与应用,新一代通信、电子商务等成为全球主导产业。这表明科技革命

A. 导致生活方式发生异化 B. 极大提升社会改造能力

C. 引发系统性的技术创新 D. 助推了劳作方式的转变

11.欧洲中世纪谷物的收获量通常是播种量的三至四倍,最好的年成也不过是六倍。从云梦竹简的材料来看,早在秦汉时期中国谷物的收获量就至少为播种量的十倍或十几倍。古代中国农业相对发达的主要原因是

A. 土地私有制度的确立 B. 基于小农经济的农业精耕细作

C. 铁制农具的使用与推广 D. 黄河、长江流域适宜农业发展

12.《齐民要术·杂说》中说“谚曰:锄头三寸泽……古人云:耕锄不以水旱息功,必获丰年之收。”徐光启《农政全书》中也说“锄棉需七次以上,又须及夏至前多锄为佳。谚曰:锄花要趁黄梅信,锄头落地长三寸。”由此可知,我国古代农业()

A. 不误农时能够带来丰收 B. 农业生产根据农谚总结

C. 耕作方式发生本质变化 D. 精耕细作成为重要模式

13.汉代的铁农具在我国东北、西北均有大量出土,陕西还有成批成组的铁农具出土,其种类有耕具、起土器、中耕器和收割器等,式样多,规格统一。这反映了汉代

A. 农具生产的标准化和系列化 B. 农具统一由官营手工业生产

C. 铁犁牛耕技术开始普遍推广 D. 农具种类式样已经完备成熟

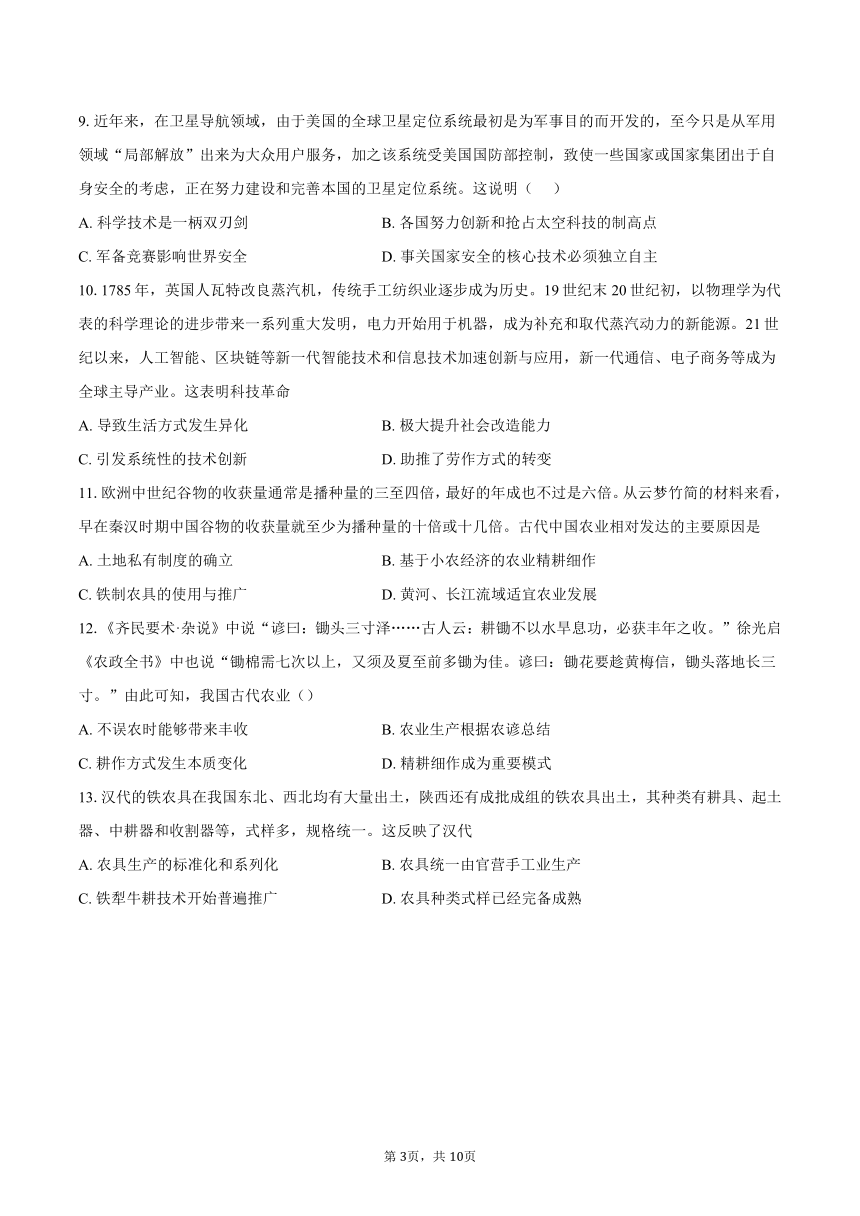

14.下图为汉代画像石的牛耕图(画面左侧刻一神兽吃草,一人卧于兽背,右侧刻一牛一马拉犁,一人扶犁,前有一牵牛马者,后有一人荷锄、一手执锤。)此图说明了当时

A. 公有制下的集体劳作 B. 耕犁的发展已经成熟

C. 铁犁牛耕得到了应用 D. 精耕细作农业很发达

15.据考古显示,战国时期燕国辖地(今鞍山一带)出土了大量的刀币和铁制农具。在热河兴隆的古代冶铜遗址附近,出土了大量有文字的铸造生产工具的铁花,还有锄、镰、斧、凿、刀等生产工具。这说明

A. 精耕细作的农业生产方式逐渐形成 B. 铁器己在全国各地区普遍应用

C. 铁器开始取代青铜器成为生产主导 D. 货币和文字的使用己相当普遍

16.考古发现,江苏宁镇地区早在7000年前就形成了以“骨耜”“石斧”为组合的简易农具,如砍伐器、石斧、石锛、磨盘、磨棒等的出现,标志着宁镇地区史前农业进入“耜耕阶段”。据此可知( )

A. 考古发现能完整还原历史真相 B. 历史史实是考古论证的主要手段

C. 实物发掘是对史实的唯一补充 D. 考古成果是史学研究的重要依据

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.农业是人类文明的基础,农业的发展体现为生产力的进步和发展,会促进人类生活水平的提高。阅读材料,回答问题。

材料一 中国传统农业大致经历以下阶段:夏、商、西周,休闲制代替了撂荒制,出现了畎亩结合的土地利用方式;春秋战国至秦汉,农业进一步发展;隋唐宋元伴随着南方大规模开发,一年两熟的复种初步发展,南方水田技术逐步臻于成熟;明清,南方还出现了塘埔圩田和桑基鱼塘等综合利用水土、生物资源的生态农业的雏形。古代农学用“三才”理论解释农业,农业生产被视为天、地、稼、人诸因素组成的整体。把握“天时”、“地利”,掌握“物性”,开掘“人力”成为农业生产的主要做法。

——摘编自李根蟠《精耕细作三题》

材料二 北京市从和平解放之日起就开始着手农业生产的恢复工作,建立了生产救灾办公室。

1950年11月,北京市委提出畜力、农具互助合作之外,应“试办土地入股合作社”的设想,年底发动爱国增产运动。1952年,北京市召开第一届农业劳动模范大会。在推广农业信贷重点试办棉花保险的方针。

——摘编自范明《新中国初期北京市农业政策述评》

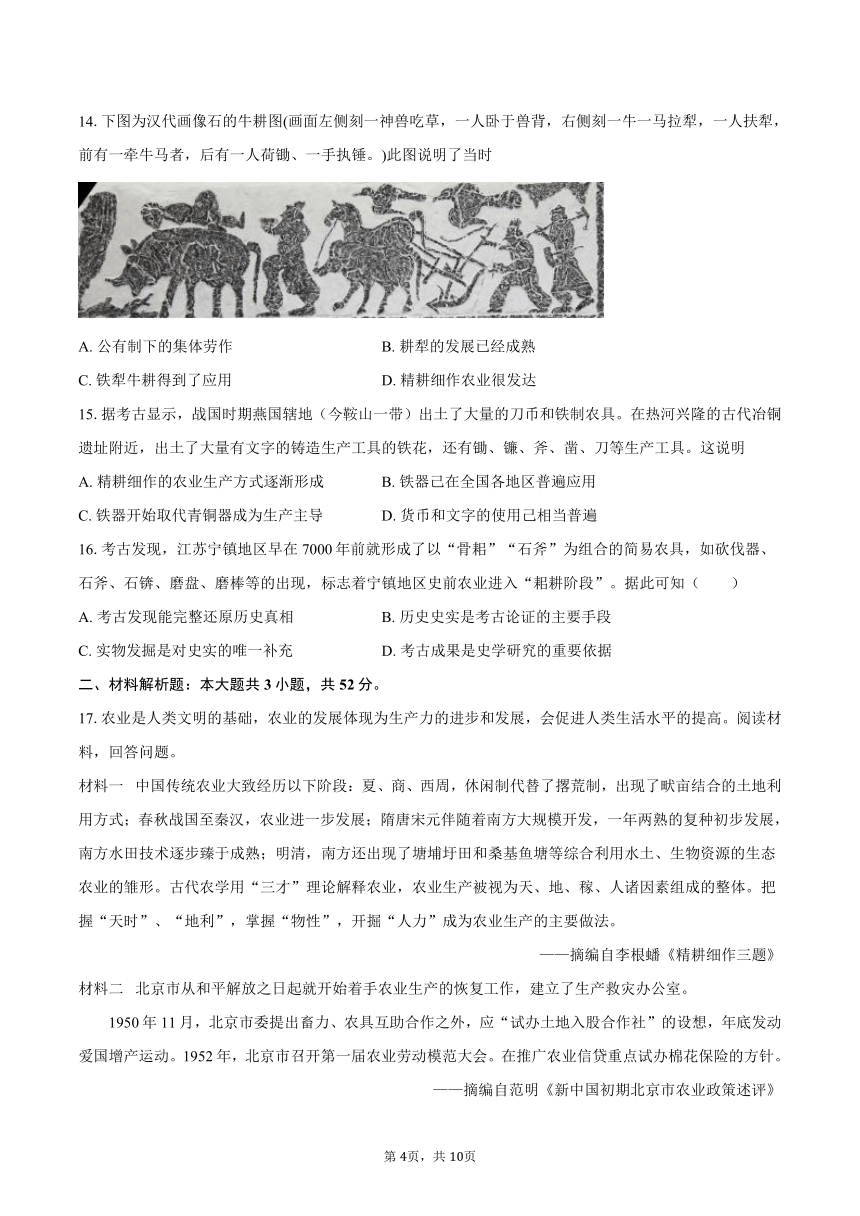

材料三

(1)根据材料一和所学,分析战国至秦汉农业发展的原因,概括中国古代农业生产的特点。

(2)根据材料二和所学,概括指出新中国成立初期的北京市农业政策的内容。

(3)据材料三并结合所学知识,说明改革开放时期我国粮食安全方面所取得的主要成就及原因。

18.工业革命改变了人们的生活方式和社会面貌。阅读材料,回答问题。

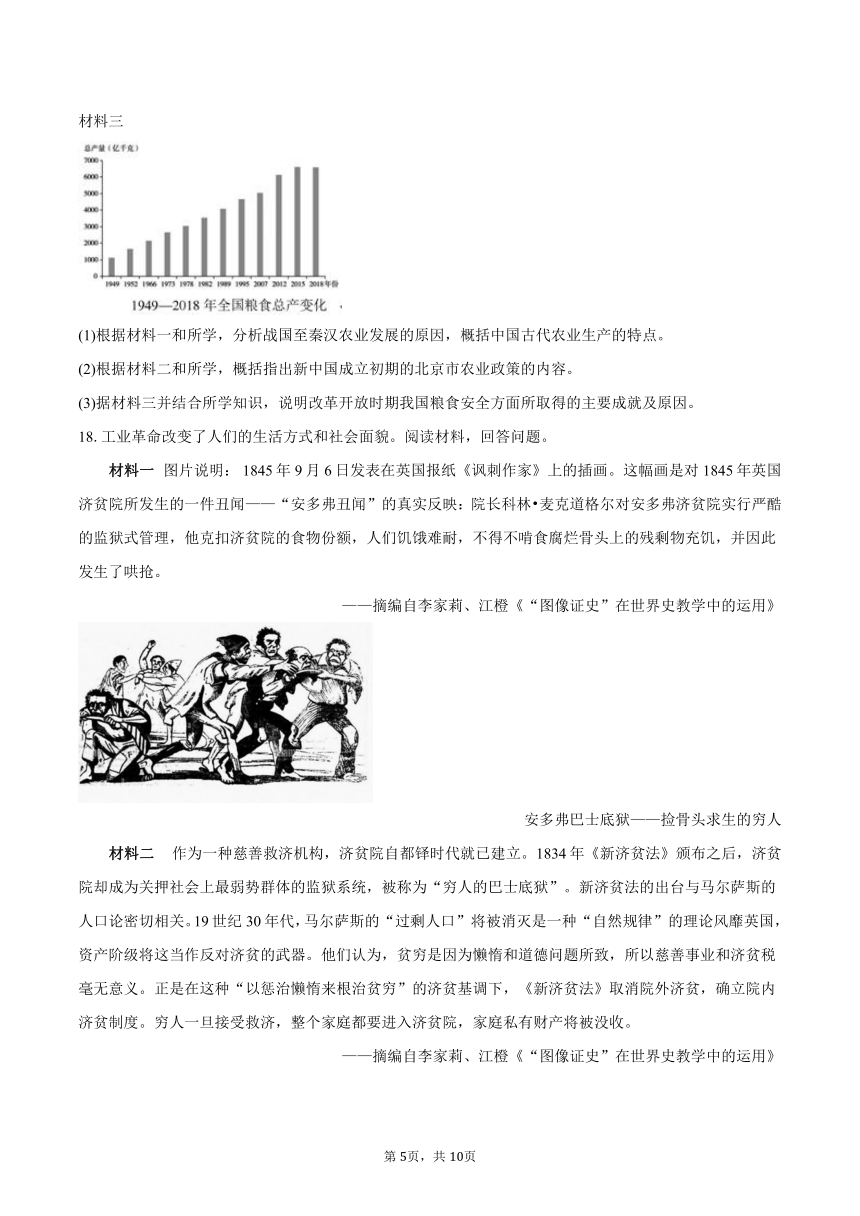

材料一 图片说明: 1845年9月6日发表在英国报纸《讽刺作家》上的插画。这幅画是对1845年英国济贫院所发生的一件丑闻——“安多弗丑闻”的真实反映:院长科林 麦克道格尔对安多弗济贫院实行严酷的监狱式管理,他克扣济贫院的食物份额,人们饥饿难耐,不得不啃食腐烂骨头上的残剩物充饥,并因此发生了哄抢。

——摘编自李家莉、江橙《“图像证史”在世界史教学中的运用》

安多弗巴士底狱——捡骨头求生的穷人

材料二 作为一种慈善救济机构,济贫院自都铎时代就已建立。1834年《新济贫法》颁布之后,济贫院却成为关押社会上最弱势群体的监狱系统,被称为“穷人的巴士底狱”。新济贫法的出台与马尔萨斯的人口论密切相关。19世纪30年代,马尔萨斯的“过剩人口”将被消灭是一种“自然规律”的理论风靡英国,资产阶级将这当作反对济贫的武器。他们认为,贫穷是因为懒惰和道德问题所致,所以慈善事业和济贫税毫无意义。正是在这种“以惩治懒惰来根治贫穷”的济贫基调下,《新济贫法》取消院外济贫,确立院内济贫制度。穷人一旦接受救济,整个家庭都要进入济贫院,家庭私有财产将被没收。

——摘编自李家莉、江橙《“图像证史”在世界史教学中的运用》

材料三 “农业革命的本质是经济活动从依存经济过渡到生产经济,它使人类生活方式发生了根本性变化。一方面,农业生产的周期性劳动,要求人们较长时间居住在一个地方。另一方面,在农业生产的基础上人们对日月星辰、水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,人类对客观世界的认识提高到一个新的高度。同时,随着食物生产经济的发展,人类对自然环境和自然资源的威胁也越来越大。”

——摘编自田明《试论农业与“新石器时代革命”》

有同学在阅读这段话后,结合《经济与社会生活》的相关知识,制作了“农业革命”的知识卡片:

农业革命:人类经济和社会生活的第一次革命 1.物质基础:人类开始从食物采集者转变为食物生产者 2.生活方式:人类从迁徙过渡到定居 3.生产方式:农业和手工业的分离 4.思想文化:原始音乐、文学和宗教的产生 5.科学技术:天文历法、数学的发展 6.生产关系:私有制、阶级和国家的出现 7.消极影响:人类对环境的污染和破坏由此产生

(1)图像是历史研究的重要史料来源之一,具有文字史料所不具备的特点和优势,请说明材料一漫画对研究英国济贫制度的价值。根据材料二并结合所学,分析1834年英国《新济贫法》出台的背景。

(2)阅读材料三,参照“农业革命”知识卡片,根据所学知识,以“工业革命与人类社会生活”为主题,编写一个知识卡片。(要求:角度明确,表述涵盖史实,包含4个要点且至少有1个是消极影响)

19.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料—

17世纪“科学革命”极大地推动了科学技术的发展及其面向社会生产需要的实际应用。随着工业革命的进行,欧美主要国家出现了政府越来越多地参与科技活动的发展趋势。19世纪后期,美国建立了国家科学院,颁布了资助科技和高等教育事业的《莫里尔赠地法令》。但传统观念认为政府权力膨胀会不利于社会发展,国家应限于保护个人的人身和财产安全,这使国家科技职能的发展受到不少限制。19世纪末20世纪初,少数私人垄断资本控制了美国绝大部分科研设备和科研成果。但到20世纪三四十年代,美国已建立起较为完整的政府科技体系,政府科技经费也相应大幅度增长。

——摘编自梁伟《美国科技创新体系中的政府作用》等

材料二

二战时期美国政府的科技投资表 单位:十亿美元

时间(年) 联邦研究与试验发展经费 国民生产总值 比例(%)

1940 0.07 99.7 0.07

1941 0.20 124.5 0.16

1942 0.28 157.9 0.18

1943 0.60 191.6 0.31

1944 1.38 210.1 0.66

1945 1.59 211.9 0.75

——摘自经合组织《国家科学政策评论——美国》

材料三

1991—2001年部分国家研究开发经费占国内生产总值的比重表

1991 1993 1995 1997 1999 2001

中国 0.74 0.72 0.60 0.68 0.83 1.09

巴西 0.64 0.48 0.69 …… 0.87 1.05

印度 0.85* 0.86 0.77** 0.67*** 0.86 ……

墨西哥 …… 0.22 0.31 0.34 0.43 0.39

土耳其 0.53 0.44 0.38 0.49 0.63 0.64*

美国 2.72 2.52 2.51 2.58 2.65 2.74

日本 2.94 2.83 2.90 2.84 2.96 3.07

英国 2.02 2.05 1.95 1.81 1.87 1.86

法国 2.37 2.40 2.31 2.22 2.18 2.23

德国 2.52 2.33 2.25 2.29 2.44 2.51

加拿大 1.60 1.70 1.72 1.68 1.82 2.02

意大利 1.23 1.13 1.00 1.05 1.04 1.11

韩国 1.92 2.22 2.50 2.69 2.47 2.92

新加坡 …… 1.09 1.15 1.49 1.90 2.10

注:土耳其*为2000年数据;印度*为1990年数据,**为1996年数据,***为1998年数据。

——摘编自国家统计局科技部《中国科技统计年鉴(2004)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出20世纪前期美国国家科技职能的变化,并说明其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,对20世纪末21世纪初世界科技投资的发展趋势进行简要评析。

1.【答案】A

2.【答案】A

3.【答案】C

4.【答案】B

5.【答案】C

6.【答案】C

7.【答案】B

8.【答案】B

9.【答案】D

10.【答案】D

11.【答案】B

12.【答案】D

13.【答案】A

14.【答案】C

15.【答案】A

16.【答案】D

17.【答案】(1)原因:铁犁牛耕;小农经济的形成;土地私有制;重农抑商政策;大型水利工程,都江堰、郑国渠、龙首渠。

特点:家庭为单位;存在南北区域差异;精耕细作;不断发展完善(工具和种植技术);种植业为主,多种经营;重视客观规律、天人合一等。

(2)内容:救灾与生产相结合;推进土地改革,实行农业互助;以爱国政治运动促进农业生产(爱国增产);借助现代金融手段保障农业。

(3)成就:粮食总产量大幅度提高;实现了粮食完全自给;粮食安全能力提升。

原因:《中国的粮食问题》白皮书,确立实现粮食基本自给的方针;政策支持(改革开放);制度创新(家庭联产承包责任制);农业科技进步。

18.【答案】(1)价值:是研究英国济贫制度的重要史料,是文字史料的重要印证;揭示了济贫制度的局限性(阶级性);体现了社会舆论对济贫制度的不满。

背景:工业革命的发展;城市人口激增;失业和贫困等社会问题凸显;马尔萨斯的人口论风靡;资产阶级反对院外济贫。

(2)示例:

工业革命:使人类社会生活发生巨大变革

1.生产方式:工厂制度出现促使工人实行倒班制

2.生活空间:城市工业人口猛增和城市化的发展

3.出行方式:交通运输业进步增加社会流动性

4.乡村变化:农业现代化水平提高

5.时间观念:生活节奏加快和时间观念的增强

6.思想文化:初等教育推广促进人们文化素质提高

7.社会问题:工人劳动时间过长、工作和生活环境恶劣等

(说明:示例要点较多,学生写出4个要点即可。每个要点需要有角度概括和引领,且内容与角度相匹配,可给1分。积极影响中写“经济生活:物美价廉的商品”、“思想文化:女性获得更多受教育机会”、“思想文化:报刊书籍发行量大增”、“休闲娱乐:群众性体育运动的兴起”等也可以给分。消极影响中写传染病和职业病危害工人健康、社会贫富分化加剧、环境污染严重、疾病与犯罪问题出现也可以给分。)

19.【答案】(1)变化:从强调以市场为主导,到政府承担起科技事业的资助、计划和管理的重任。

原因:国家间激烈的经济竞争的推动;现代科技的发展对财力和人力提出了更高的需求;两次世界大战的影响;罗斯福新政的影响;凯恩斯主义的兴起。(答出两点即可)

(2)发达国家保持科技投资总体优势,强化了发达国家的科技创新能力,进一步增强了其国际竞争优势;以中国为代表的一些发展中国家逐步增加科技投资比例,努力缩小与发达国家的差距,不仅有利于提高本国综合国力,也成为了推动世界多极化发展的重要力量;韩国、新加坡等新兴工业化国家科技投资比例稳步增加,推动了自身产业结构升级及经济的持续发展,也推动了世界多极化的发展;发达国家阵营内部科技的投资趋势发生分化,英国、意大利有下降趋势,日本则有较大增幅,反映了资本主义国家发展的不平衡,对世界政治经济局势产生了不同的影响。(答出三点即可)

第1页,共3页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.华兹华斯的诗体故事《迈克尔》(1800年)歌颂浪漫主义理想的自然人性。勤劳淳朴的农村小伙子路克自从到城市工作以后,开始工作很努力,但“在那座荒淫浪荡的城市里,他终于陷进了泥坑;丑事和耻辱弄得他没脸见人,最后他只得逃到海外去”。据此可知,这一作品()

A. 基于对工业革命的深刻反思 B. 凸显出原始积累的野蛮

C. 揭示出资本主义的剥削本质 D. 批判了殖民扩张的罪恶

2.比利时画家法朗士 ·麦绥莱勒1925年完成的《城市》组画,从各个方面体现了城市化带来的影响。其中下列四幅能够反映出

①交通工具的进步 ②交通拥堵严重 ③失业人数激增 ④工厂制度创建

A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④

3.1805年,英国受审判的罪犯为4605人,1846年这一数字增加到30349人,他们大多数都是城市居民。城市酗酒者人数也在增加,因为在他们看来喝啤酒是逃避悲惨生活的最好方法。这表明英国()

A. 工业革命导致工人生活悲惨 B. 尚未形成完整的法律体系

C. 城市化进程中社会问题突出 D. 犯罪率与城市化率成正比

4.英国的食物比较单调、乏味。经济学家保罗.克鲁格曼对英国食物乏味是这样解释的:18世纪末19世纪初,英国人大量从农村涌进了城市,当时还没有远距离运输新鲜食物的冷链技术。久而久之,英国人就习惯了这种乏味的食谱。能为上述解释提供依据的史实是

①工业革命促进城市化进程加快 ②圈地运动促进农牧业迅速发展

③殖民扩张带来物种在世界传播 ④电力尚未运用到社会生活当中

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

5.下表所示为1833—1918年英国法律的相关条文。这些规定

时间 法律 条文

1833年 《工厂法》 童工除周日外每天必须去学校学习2个小时

1844年 《工厂法》 8—13岁的儿童可将一天中一半的时间用来学习,或者隔日工作,并在三个工作日里每天学习5小时

1901年 《工厂及工场法》 儿童雇佣年龄的上限提高至12岁

1918年 《教育法》 将义务教育年龄定至14岁,所有处于学龄期的孩子不得被雇用至工厂或矿井工作

A. 解决了工业劳动力缺乏的问题 B. 提升了国民的文化素养

C. 顺应了工厂技术革新的需求 D. 改变了民众的生活节奏

6.宋代陈旉的《农书》中提出:“土壤气脉,其类不一,肥沃硗埆,美恶不同,治之各有宜也。……虽土壤异宜,顾治之如何耳,治之得宜,皆可成就。”而治的关键在于用粪,当时人们把依据土壤的不同性质而用粪来加以治理称为“粪药”,意思就是用粪如同用药。由此可以看出( )

A. 统治者重视农业技术的推广 B. 我国古代农业生产技术领先世界

C. 我国农业生产精耕细作技术发达 D. 促进了土地资源的开放和利用

7.下表摘自1844年詹姆士·利奇所写的《一位曼彻斯特工人所揭露的关于工厂的无可否认的事实》,由此可知()

第一条 每天早晨机器开动十分钟后,缺工者按其管理的织机数目每台罚款三便士 第二条 织工未得监工允许擅自离开车间者罚款三便士 第九条 所有梭子、刷子、注油器、轮子、窗户等如有损坏概由织工赔偿 第十一条 任何在厂里的工人一经发现和别人说话、吹口哨或唱歌者,罚款六便士

A. 竞争激烈导致生产与资本集中 B. 工厂通过严苛的规章制度进行管理

C. 工厂的所有权与管理权的分离 D. 工厂主的剥削压迫导致生产效率低

8.某学者总结19世纪末的英国“是世界上最为不祥的且最奇怪的地方。英国很繁荣,产品丰富,从各个方面满足人们的需要;但英国正在因为饥饿走向垂死之境”。据此可知( )

A. 该学者的看法危言耸听 B. 英国贫富差距加大

C. 英国尚未建立福利制度 D. 英国经济独占鳌头

9.近年来,在卫星导航领域,由于美国的全球卫星定位系统最初是为军事目的而开发的,至今只是从军用领域“局部解放”出来为大众用户服务,加之该系统受美国国防部控制,致使一些国家或国家集团出于自身安全的考虑,正在努力建设和完善本国的卫星定位系统。这说明( )

A. 科学技术是一柄双刃剑 B. 各国努力创新和抢占太空科技的制高点

C. 军备竞赛影响世界安全 D. 事关国家安全的核心技术必须独立自主

10.1785年,英国人瓦特改良蒸汽机,传统手工纺织业逐步成为历史。19世纪末20世纪初,以物理学为代表的科学理论的进步带来一系列重大发明,电力开始用于机器,成为补充和取代蒸汽动力的新能源。21世纪以来,人工智能、区块链等新一代智能技术和信息技术加速创新与应用,新一代通信、电子商务等成为全球主导产业。这表明科技革命

A. 导致生活方式发生异化 B. 极大提升社会改造能力

C. 引发系统性的技术创新 D. 助推了劳作方式的转变

11.欧洲中世纪谷物的收获量通常是播种量的三至四倍,最好的年成也不过是六倍。从云梦竹简的材料来看,早在秦汉时期中国谷物的收获量就至少为播种量的十倍或十几倍。古代中国农业相对发达的主要原因是

A. 土地私有制度的确立 B. 基于小农经济的农业精耕细作

C. 铁制农具的使用与推广 D. 黄河、长江流域适宜农业发展

12.《齐民要术·杂说》中说“谚曰:锄头三寸泽……古人云:耕锄不以水旱息功,必获丰年之收。”徐光启《农政全书》中也说“锄棉需七次以上,又须及夏至前多锄为佳。谚曰:锄花要趁黄梅信,锄头落地长三寸。”由此可知,我国古代农业()

A. 不误农时能够带来丰收 B. 农业生产根据农谚总结

C. 耕作方式发生本质变化 D. 精耕细作成为重要模式

13.汉代的铁农具在我国东北、西北均有大量出土,陕西还有成批成组的铁农具出土,其种类有耕具、起土器、中耕器和收割器等,式样多,规格统一。这反映了汉代

A. 农具生产的标准化和系列化 B. 农具统一由官营手工业生产

C. 铁犁牛耕技术开始普遍推广 D. 农具种类式样已经完备成熟

14.下图为汉代画像石的牛耕图(画面左侧刻一神兽吃草,一人卧于兽背,右侧刻一牛一马拉犁,一人扶犁,前有一牵牛马者,后有一人荷锄、一手执锤。)此图说明了当时

A. 公有制下的集体劳作 B. 耕犁的发展已经成熟

C. 铁犁牛耕得到了应用 D. 精耕细作农业很发达

15.据考古显示,战国时期燕国辖地(今鞍山一带)出土了大量的刀币和铁制农具。在热河兴隆的古代冶铜遗址附近,出土了大量有文字的铸造生产工具的铁花,还有锄、镰、斧、凿、刀等生产工具。这说明

A. 精耕细作的农业生产方式逐渐形成 B. 铁器己在全国各地区普遍应用

C. 铁器开始取代青铜器成为生产主导 D. 货币和文字的使用己相当普遍

16.考古发现,江苏宁镇地区早在7000年前就形成了以“骨耜”“石斧”为组合的简易农具,如砍伐器、石斧、石锛、磨盘、磨棒等的出现,标志着宁镇地区史前农业进入“耜耕阶段”。据此可知( )

A. 考古发现能完整还原历史真相 B. 历史史实是考古论证的主要手段

C. 实物发掘是对史实的唯一补充 D. 考古成果是史学研究的重要依据

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.农业是人类文明的基础,农业的发展体现为生产力的进步和发展,会促进人类生活水平的提高。阅读材料,回答问题。

材料一 中国传统农业大致经历以下阶段:夏、商、西周,休闲制代替了撂荒制,出现了畎亩结合的土地利用方式;春秋战国至秦汉,农业进一步发展;隋唐宋元伴随着南方大规模开发,一年两熟的复种初步发展,南方水田技术逐步臻于成熟;明清,南方还出现了塘埔圩田和桑基鱼塘等综合利用水土、生物资源的生态农业的雏形。古代农学用“三才”理论解释农业,农业生产被视为天、地、稼、人诸因素组成的整体。把握“天时”、“地利”,掌握“物性”,开掘“人力”成为农业生产的主要做法。

——摘编自李根蟠《精耕细作三题》

材料二 北京市从和平解放之日起就开始着手农业生产的恢复工作,建立了生产救灾办公室。

1950年11月,北京市委提出畜力、农具互助合作之外,应“试办土地入股合作社”的设想,年底发动爱国增产运动。1952年,北京市召开第一届农业劳动模范大会。在推广农业信贷重点试办棉花保险的方针。

——摘编自范明《新中国初期北京市农业政策述评》

材料三

(1)根据材料一和所学,分析战国至秦汉农业发展的原因,概括中国古代农业生产的特点。

(2)根据材料二和所学,概括指出新中国成立初期的北京市农业政策的内容。

(3)据材料三并结合所学知识,说明改革开放时期我国粮食安全方面所取得的主要成就及原因。

18.工业革命改变了人们的生活方式和社会面貌。阅读材料,回答问题。

材料一 图片说明: 1845年9月6日发表在英国报纸《讽刺作家》上的插画。这幅画是对1845年英国济贫院所发生的一件丑闻——“安多弗丑闻”的真实反映:院长科林 麦克道格尔对安多弗济贫院实行严酷的监狱式管理,他克扣济贫院的食物份额,人们饥饿难耐,不得不啃食腐烂骨头上的残剩物充饥,并因此发生了哄抢。

——摘编自李家莉、江橙《“图像证史”在世界史教学中的运用》

安多弗巴士底狱——捡骨头求生的穷人

材料二 作为一种慈善救济机构,济贫院自都铎时代就已建立。1834年《新济贫法》颁布之后,济贫院却成为关押社会上最弱势群体的监狱系统,被称为“穷人的巴士底狱”。新济贫法的出台与马尔萨斯的人口论密切相关。19世纪30年代,马尔萨斯的“过剩人口”将被消灭是一种“自然规律”的理论风靡英国,资产阶级将这当作反对济贫的武器。他们认为,贫穷是因为懒惰和道德问题所致,所以慈善事业和济贫税毫无意义。正是在这种“以惩治懒惰来根治贫穷”的济贫基调下,《新济贫法》取消院外济贫,确立院内济贫制度。穷人一旦接受救济,整个家庭都要进入济贫院,家庭私有财产将被没收。

——摘编自李家莉、江橙《“图像证史”在世界史教学中的运用》

材料三 “农业革命的本质是经济活动从依存经济过渡到生产经济,它使人类生活方式发生了根本性变化。一方面,农业生产的周期性劳动,要求人们较长时间居住在一个地方。另一方面,在农业生产的基础上人们对日月星辰、水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,人类对客观世界的认识提高到一个新的高度。同时,随着食物生产经济的发展,人类对自然环境和自然资源的威胁也越来越大。”

——摘编自田明《试论农业与“新石器时代革命”》

有同学在阅读这段话后,结合《经济与社会生活》的相关知识,制作了“农业革命”的知识卡片:

农业革命:人类经济和社会生活的第一次革命 1.物质基础:人类开始从食物采集者转变为食物生产者 2.生活方式:人类从迁徙过渡到定居 3.生产方式:农业和手工业的分离 4.思想文化:原始音乐、文学和宗教的产生 5.科学技术:天文历法、数学的发展 6.生产关系:私有制、阶级和国家的出现 7.消极影响:人类对环境的污染和破坏由此产生

(1)图像是历史研究的重要史料来源之一,具有文字史料所不具备的特点和优势,请说明材料一漫画对研究英国济贫制度的价值。根据材料二并结合所学,分析1834年英国《新济贫法》出台的背景。

(2)阅读材料三,参照“农业革命”知识卡片,根据所学知识,以“工业革命与人类社会生活”为主题,编写一个知识卡片。(要求:角度明确,表述涵盖史实,包含4个要点且至少有1个是消极影响)

19.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料—

17世纪“科学革命”极大地推动了科学技术的发展及其面向社会生产需要的实际应用。随着工业革命的进行,欧美主要国家出现了政府越来越多地参与科技活动的发展趋势。19世纪后期,美国建立了国家科学院,颁布了资助科技和高等教育事业的《莫里尔赠地法令》。但传统观念认为政府权力膨胀会不利于社会发展,国家应限于保护个人的人身和财产安全,这使国家科技职能的发展受到不少限制。19世纪末20世纪初,少数私人垄断资本控制了美国绝大部分科研设备和科研成果。但到20世纪三四十年代,美国已建立起较为完整的政府科技体系,政府科技经费也相应大幅度增长。

——摘编自梁伟《美国科技创新体系中的政府作用》等

材料二

二战时期美国政府的科技投资表 单位:十亿美元

时间(年) 联邦研究与试验发展经费 国民生产总值 比例(%)

1940 0.07 99.7 0.07

1941 0.20 124.5 0.16

1942 0.28 157.9 0.18

1943 0.60 191.6 0.31

1944 1.38 210.1 0.66

1945 1.59 211.9 0.75

——摘自经合组织《国家科学政策评论——美国》

材料三

1991—2001年部分国家研究开发经费占国内生产总值的比重表

1991 1993 1995 1997 1999 2001

中国 0.74 0.72 0.60 0.68 0.83 1.09

巴西 0.64 0.48 0.69 …… 0.87 1.05

印度 0.85* 0.86 0.77** 0.67*** 0.86 ……

墨西哥 …… 0.22 0.31 0.34 0.43 0.39

土耳其 0.53 0.44 0.38 0.49 0.63 0.64*

美国 2.72 2.52 2.51 2.58 2.65 2.74

日本 2.94 2.83 2.90 2.84 2.96 3.07

英国 2.02 2.05 1.95 1.81 1.87 1.86

法国 2.37 2.40 2.31 2.22 2.18 2.23

德国 2.52 2.33 2.25 2.29 2.44 2.51

加拿大 1.60 1.70 1.72 1.68 1.82 2.02

意大利 1.23 1.13 1.00 1.05 1.04 1.11

韩国 1.92 2.22 2.50 2.69 2.47 2.92

新加坡 …… 1.09 1.15 1.49 1.90 2.10

注:土耳其*为2000年数据;印度*为1990年数据,**为1996年数据,***为1998年数据。

——摘编自国家统计局科技部《中国科技统计年鉴(2004)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出20世纪前期美国国家科技职能的变化,并说明其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,对20世纪末21世纪初世界科技投资的发展趋势进行简要评析。

1.【答案】A

2.【答案】A

3.【答案】C

4.【答案】B

5.【答案】C

6.【答案】C

7.【答案】B

8.【答案】B

9.【答案】D

10.【答案】D

11.【答案】B

12.【答案】D

13.【答案】A

14.【答案】C

15.【答案】A

16.【答案】D

17.【答案】(1)原因:铁犁牛耕;小农经济的形成;土地私有制;重农抑商政策;大型水利工程,都江堰、郑国渠、龙首渠。

特点:家庭为单位;存在南北区域差异;精耕细作;不断发展完善(工具和种植技术);种植业为主,多种经营;重视客观规律、天人合一等。

(2)内容:救灾与生产相结合;推进土地改革,实行农业互助;以爱国政治运动促进农业生产(爱国增产);借助现代金融手段保障农业。

(3)成就:粮食总产量大幅度提高;实现了粮食完全自给;粮食安全能力提升。

原因:《中国的粮食问题》白皮书,确立实现粮食基本自给的方针;政策支持(改革开放);制度创新(家庭联产承包责任制);农业科技进步。

18.【答案】(1)价值:是研究英国济贫制度的重要史料,是文字史料的重要印证;揭示了济贫制度的局限性(阶级性);体现了社会舆论对济贫制度的不满。

背景:工业革命的发展;城市人口激增;失业和贫困等社会问题凸显;马尔萨斯的人口论风靡;资产阶级反对院外济贫。

(2)示例:

工业革命:使人类社会生活发生巨大变革

1.生产方式:工厂制度出现促使工人实行倒班制

2.生活空间:城市工业人口猛增和城市化的发展

3.出行方式:交通运输业进步增加社会流动性

4.乡村变化:农业现代化水平提高

5.时间观念:生活节奏加快和时间观念的增强

6.思想文化:初等教育推广促进人们文化素质提高

7.社会问题:工人劳动时间过长、工作和生活环境恶劣等

(说明:示例要点较多,学生写出4个要点即可。每个要点需要有角度概括和引领,且内容与角度相匹配,可给1分。积极影响中写“经济生活:物美价廉的商品”、“思想文化:女性获得更多受教育机会”、“思想文化:报刊书籍发行量大增”、“休闲娱乐:群众性体育运动的兴起”等也可以给分。消极影响中写传染病和职业病危害工人健康、社会贫富分化加剧、环境污染严重、疾病与犯罪问题出现也可以给分。)

19.【答案】(1)变化:从强调以市场为主导,到政府承担起科技事业的资助、计划和管理的重任。

原因:国家间激烈的经济竞争的推动;现代科技的发展对财力和人力提出了更高的需求;两次世界大战的影响;罗斯福新政的影响;凯恩斯主义的兴起。(答出两点即可)

(2)发达国家保持科技投资总体优势,强化了发达国家的科技创新能力,进一步增强了其国际竞争优势;以中国为代表的一些发展中国家逐步增加科技投资比例,努力缩小与发达国家的差距,不仅有利于提高本国综合国力,也成为了推动世界多极化发展的重要力量;韩国、新加坡等新兴工业化国家科技投资比例稳步增加,推动了自身产业结构升级及经济的持续发展,也推动了世界多极化的发展;发达国家阵营内部科技的投资趋势发生分化,英国、意大利有下降趋势,日本则有较大增幅,反映了资本主义国家发展的不平衡,对世界政治经济局势产生了不同的影响。(答出三点即可)

第1页,共3页

同课章节目录