2025年高考历史二轮对标考点:法律与教化(含答案)

文档属性

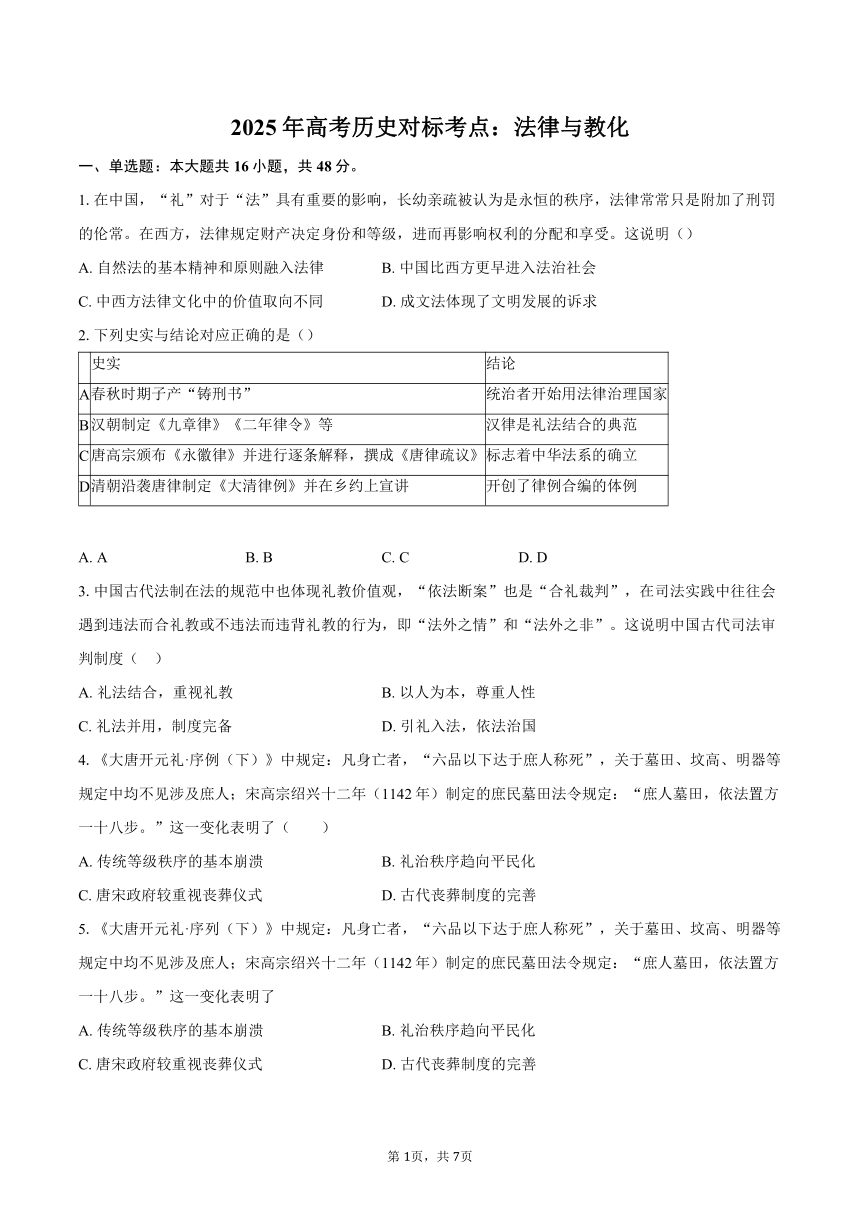

| 名称 | 2025年高考历史二轮对标考点:法律与教化(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-15 16:33:03 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考历史对标考点:法律与教化

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.在中国,“礼”对于“法”具有重要的影响,长幼亲疏被认为是永恒的秩序,法律常常只是附加了刑罚的伦常。在西方,法律规定财产决定身份和等级,进而再影响权利的分配和享受。这说明()

A. 自然法的基本精神和原则融入法律 B. 中国比西方更早进入法治社会

C. 中西方法律文化中的价值取向不同 D. 成文法体现了文明发展的诉求

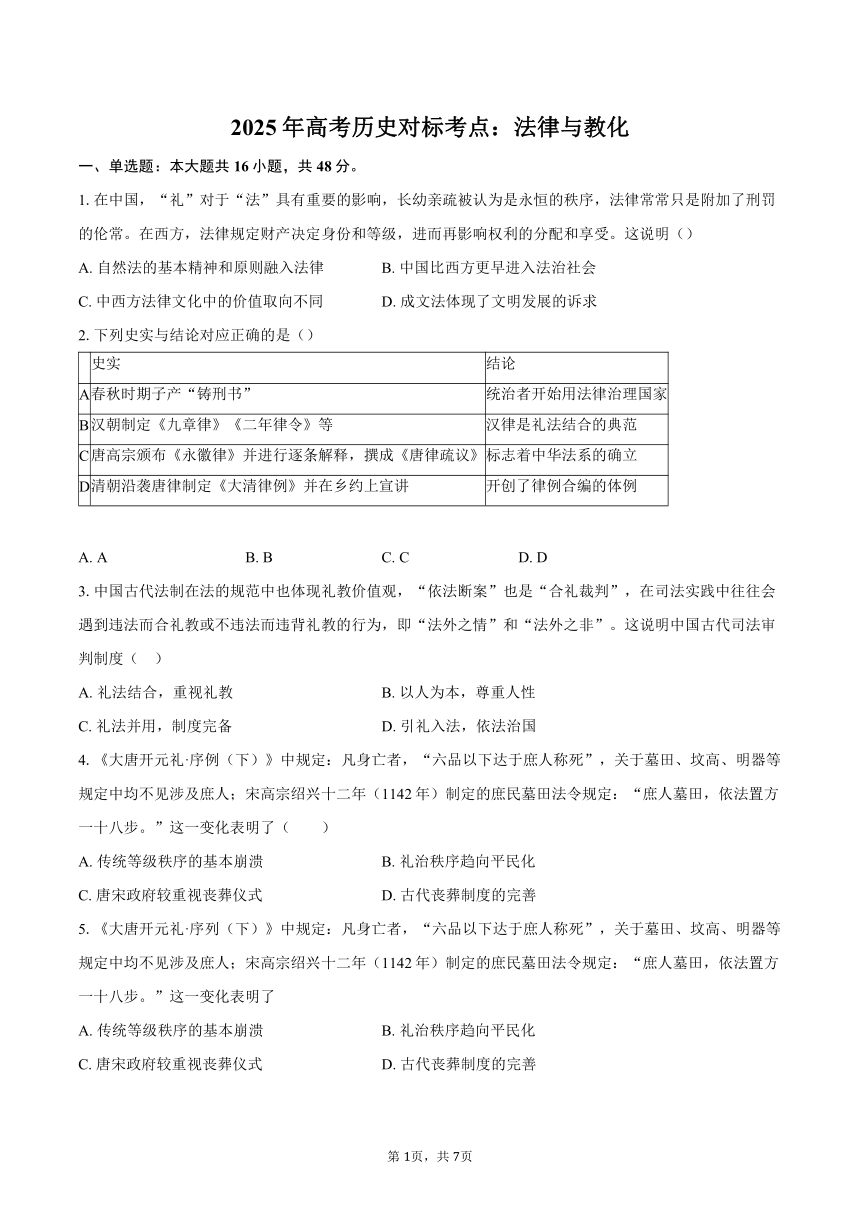

2.下列史实与结论对应正确的是()

史实 结论

A 春秋时期子产“铸刑书” 统治者开始用法律治理国家

B 汉朝制定《九章律》《二年律令》等 汉律是礼法结合的典范

C 唐高宗颁布《永徽律》并进行逐条解释,撰成《唐律疏议》 标志着中华法系的确立

D 清朝沿袭唐律制定《大清律例》并在乡约上宣讲 开创了律例合编的体例

A. A B. B C. C D. D

3.中国古代法制在法的规范中也体现礼教价值观,“依法断案”也是“合礼裁判”,在司法实践中往往会遇到违法而合礼教或不违法而违背礼教的行为,即“法外之情”和“法外之非”。这说明中国古代司法审判制度( )

A. 礼法结合,重视礼教 B. 以人为本,尊重人性

C. 礼法并用,制度完备 D. 引礼入法,依法治国

4.《大唐开元礼·序例(下)》中规定:凡身亡者,“六品以下达于庶人称死”,关于墓田、坟高、明器等规定中均不见涉及庶人;宋高宗绍兴十二年(1142年)制定的庶民墓田法令规定:“庶人墓田,依法置方一十八步。”这一变化表明了( )

A. 传统等级秩序的基本崩溃 B. 礼治秩序趋向平民化

C. 唐宋政府较重视丧葬仪式 D. 古代丧葬制度的完善

5.《大唐开元礼·序列(下)》中规定:凡身亡者,“六品以下达于庶人称死”,关于墓田、坟高、明器等规定中均不见涉及庶人;宋高宗绍兴十二年(1142年)制定的庶民墓田法令规定:“庶人墓田,依法置方一十八步。”这一变化表明了

A. 传统等级秩序的基本崩溃 B. 礼治秩序趋向平民化

C. 唐宋政府较重视丧葬仪式 D. 古代丧葬制度的完善

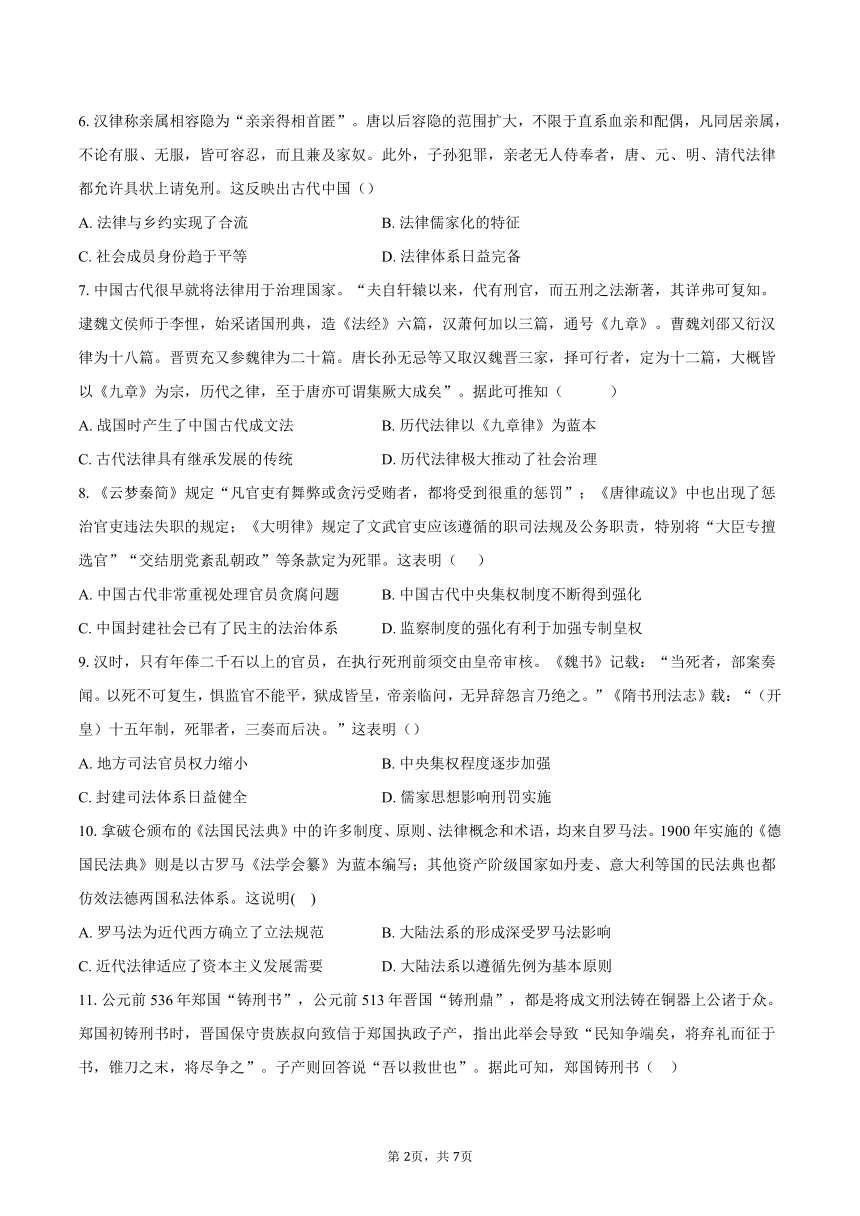

6.汉律称亲属相容隐为“亲亲得相首匿”。唐以后容隐的范围扩大,不限于直系血亲和配偶,凡同居亲属,不论有服、无服,皆可容忍,而且兼及家奴。此外,子孙犯罪,亲老无人侍奉者,唐、元、明、清代法律都允许具状上请免刑。这反映出古代中国()

A. 法律与乡约实现了合流 B. 法律儒家化的特征

C. 社会成员身份趋于平等 D. 法律体系日益完备

7.中国古代很早就将法律用于治理国家。“夫自轩辕以来,代有刑官,而五刑之法渐著,其详弗可复知。逮魏文侯师于李悝,始采诸国刑典,造《法经》六篇,汉萧何加以三篇,通号《九章》。曹魏刘邵又衍汉律为十八篇。晋贾充又参魏律为二十篇。唐长孙无忌等又取汉魏晋三家,择可行者,定为十二篇,大概皆以《九章》为宗,历代之律,至于唐亦可谓集厥大成矣”。据此可推知( )

A. 战国时产生了中国古代成文法 B. 历代法律以《九章律》为蓝本

C. 古代法律具有继承发展的传统 D. 历代法律极大推动了社会治理

8.《云梦秦简》规定“凡官吏有舞弊或贪污受贿者,都将受到很重的惩罚”;《唐律疏议》中也出现了惩治官吏违法失职的规定;《大明律》规定了文武官吏应该遵循的职司法规及公务职责,特别将“大臣专擅选官”“交结朋党紊乱朝政”等条款定为死罪。这表明( )

A. 中国古代非常重视处理官员贪腐问题 B. 中国古代中央集权制度不断得到强化

C. 中国封建社会已有了民主的法治体系 D. 监察制度的强化有利于加强专制皇权

9.汉时,只有年俸二千石以上的官员,在执行死刑前须交由皇帝审核。《魏书》记载:“当死者,部案奏闻。以死不可复生,惧监官不能平,狱成皆呈,帝亲临问,无异辞怨言乃绝之。”《隋书刑法志》载:“(开皇)十五年制,死罪者,三奏而后决。”这表明()

A. 地方司法官员权力缩小 B. 中央集权程度逐步加强

C. 封建司法体系日益健全 D. 儒家思想影响刑罚实施

10.拿破仑颁布的《法国民法典》中的许多制度、原则、法律概念和术语,均来自罗马法。1900年实施的《德国民法典》则是以古罗马《法学会纂》为蓝本编写;其他资产阶级国家如丹麦、意大利等国的民法典也都仿效法德两国私法体系。这说明( )

A. 罗马法为近代西方确立了立法规范 B. 大陆法系的形成深受罗马法影响

C. 近代法律适应了资本主义发展需要 D. 大陆法系以遵循先例为基本原则

11.公元前536年郑国“铸刑书”,公元前513年晋国“铸刑鼎”,都是将成文刑法铸在铜器上公诸于众。郑国初铸刑书时,晋国保守贵族叔向致信于郑国执政子产,指出此举会导致“民知争端矣,将弃礼而征于书,锥刀之末,将尽争之”。子产则回答说“吾以救世也”。据此可知,郑国铸刑书( )

A. 顺应了社会结构变动之势 B. 确立了法家思想的主流地位

C. 冲击了西周时期的等级观念 D. 源于早期的德治与法治之争

12.法律是成文的道德,道德是内心的法律。改革开放以来,我国在建设社会主义物质文明的同时,加强了社会主义精神文明建设。下列项中不符合此时期精神文明建设成果的是

A. 提倡“五讲四美三热爱” B. 培育践行社会主义核心价值观

C. 发扬英勇奋斗的革命传统 D. 将爱国主义教育作为基础工程

13.下表是中国共产党在社会主义建设和改革各个时期对法治现代化道路的探索。这张表格()

中共八大 提出革命的暴风雨时期已经过去了,新的生产关系已经建立起来,斗争任务已经变为保护社会生产力顺利发展。因此,必须建立完备的法制

十一届三中全会 强调必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究

中共十五大 明确依法治国,建设社会主义法治国家的目标

中国特色社会主义建设的新时代 成立中央全面依法治国委员会,明确建设社会主义法治体系是全面依法治国的总抓手,明确提出要在法治轨道上推进中国式现代化

A. 反映了中国法制建设基础的初步奠定 B. 释放了恢复社会主义法制建设的信号

C. 体现了我国治国理念的巨大发展进步 D. 标志中国特色社会主义法律体系形成

14.1214年,英国约翰王在布汶战役中大败于法国人,心怀不满的贵族聚集起来反抗国王的统治。1215年,双方达成妥协,签订了限制王权的《大宪章》。约翰王去世以后,各派势力又陆续签署了《1216年宪章》、1217年的《森林宪章》、《1225年宪章》。《大宪章》屡屡“重新颁布”反映了()

A. 君主立宪政体得到不断完善 B. 封建王权逐渐被议会剥夺

C. 法治原则确立进程曲折复杂 D. 国王与贵族力量相互制衡

15.近代资产阶级在反对封建专制的诉讼过程中,继承了古代罗马不告不理的原则(最早出现在奴隶制时代的罗马),当时采取控告式诉讼形式,即每个公民在得到最高裁判官的许可后,即可作为告诉人提起控诉,法院则根据其控诉,在指定的日期进行审理,如果告诉人不到,则撤销控诉。这表明罗马法的一些条款()

A. 成为资产阶级反封建的斗争武器 B. 经验正是放之四海而皆准的真理

C. 推行“民不举官不究”的消极做法 D. 推动了资产阶级革命时代的到来

16.1957年毛泽东说:“我们的法律,是劳动人民自己制定的”。1978年邓小平说:“要保证人民在自己的法律面前人人平等”。2014年习近平说:“党领导人民制定宪法和法律,党领导人民执行宪法和法律”。这主要说明在我国

A. 始终贯彻依法治国方针 B. 人民是法治的主体和力量源泉

C. 民主政治有了法律保障 D. 公民的民主法治意识日益增强

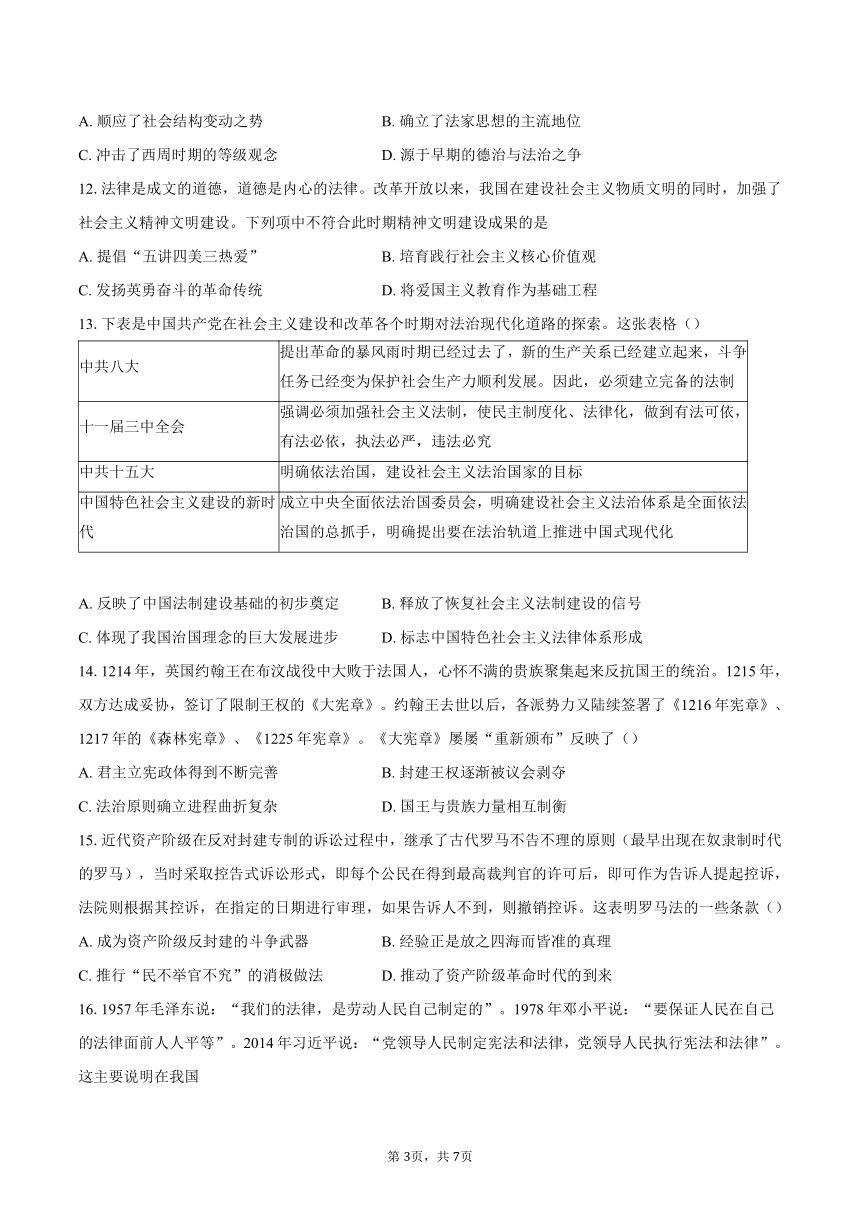

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期法家对法律就有较为深刻的认识。《管子》曰:“尺寸也,绳墨也,规矩也,衡石也,斗斛也,角量也,谓之法。”汉武帝确立儒学为正统并“定于一尊”“以经注律”“引经解律”等应时而起,大行其道。魏晋时期规范汉以来反映“以经注律”成果的律条内容并试图使之法典化。《唐律疏议》完成了“一准乎礼”“得古今之平”并被封建后世奉为“楷模”。明清时期以注释律条为主要内容的律学成果,则大大提高了法典的司法实用性,提高了司法效率。

——摘编自李俊《论中国古代法学发展的特点与影响》

材料二 鸦片战争后的中国社会大动荡,阶级关系和阶级矛盾错综复杂,外患环生,内乱叠起,法律也发生了明显变化。变化的主要特征是历史悠久的中华法系开始解体及西方法律的输入。特别是20世纪后,先进的中国人认为法律有利于活跃人们的思想、开阔视野。近代著名法学家沈家本在考订中国古代法律制度和浩繁的法学文献的同时,积极引进资产阶级法律,有力地推进了法学研究和立法工作,这种努力与空前的民族、政治、社会危机交织在一起,也推动了中国法律的现代化。

——摘编自袁敏殊《西方法律、法学的输入与中国法制的近代化》

材料三 十一届三中全会以来,党和国家领导人高度重视我国的法治建设,确立了法律权威,1982年颁布的《中华人民共和国宪法》保障了法律的胜利实施。特别是十八大以后,国家深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极适应经济社会新发展新变化,加快完善中国特色社会主义法律体系。

——摘编自杨宝成《新中国60年法律发展的主要历程及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代法律演变的特点,并说明原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代法律的特色及其作用。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对法律的认识。

18.法律与国家治理

材料一 儒家思想认为,治理国家,不能一味地严刑峻法,以“杀”去杀,刑事法律规范的规定必须以道德规范为基础,并按照伦理道德原则来评价立法、司法和执法的优劣。国家治理重视以道德调整为主,以法律(刑罚)调整为辅,从而维护善良淳朴的社会秩序。在中国古代的法律发展历程中,儒法逐渐会通合流,到唐朝时期,“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”成为重要的立法原则。

材料二 西方法律文化观念主要以权利为轴心,这是因为古希腊、古罗马的法律肇始于平民与贵族的冲突。西方法律文化传统上是一种私法文化,私法文化是-种民事性(民法化或私人化)的法律体系,其主要标志是民法和商法的发达。近代以后,私法空前发达,代表作如《法国民法典》和《德国民法典》,欧洲大陆各国都编纂了民法典,最终形成民法法系。英美法系国家虽无统一民法典,但具有民法内容的立法却很发达,如合同、侵权行为、财产、公司、票据、婚姻、继承等法律。

——摘编自冯玉军《中西法律文化传统的形成与比较》

(1)依据材料一,指出中国古代法律的特点,并结合秦汉至隋唐法律的变化说明这一特点是如何形成的。

(2)依据材料二,指出西方法律文化的特点,并结合所学分析这一特点形成的历史原因。

二、综合题

19.【模范评选】阅读材料,完成下列要求。

材料一 劳动模范评选制度起源于陕甘宁边区评选劳动英雄和模范工作者运动。1939年,边区政府陆续颁布了《陕甘宁边区人民生产奖励条例》、《督导民众生产运动奖励条例》等,对在生产运动中取得重大成绩者予以奖励。1940年至1942年,每年都开展评选劳动英雄和模范工作者活动,三年里,在工厂、农村、政府机关和军队中涌现出吴满有、赵占魁、刘建章和李位等近千名劳动英雄。“在生产运动高涨的地方,劳动英雄已成为群众第一个尊敬的对象,而二流子却受到群众普遍的鄙视”。1945年1月,毛泽东对劳模这样评价:“你们是全中华民族的模范人物,是推动各方面人民事业胜利前进的骨干,是人民政府的可靠支柱和人民政府联系广大群众的桥梁。”

——摘自李珂《楷模与引领:劳动模范评选制度的嬗变与省思》

材料二

50年代初期 1950年“全国工农兵劳动模范代表会议”是建国以来的首届劳模大会,评选出的新中国第一代劳模主要是革命战争中已逝的英雄和烈士,以及在新中国建设过程中积极生产的先进工作者。

1956年开始 劳模评选开始从强调体力劳动转为强调技术创新和管理创新。这一时期的劳模人物中工人阶级占大多数,农民所占比例相对减少。

1978年至今 1982年,国家将奖励劳模写入宪法。1989年后国务院规定基本每五年表彰一次全国劳模和先进工作者,一直延续至今。2005年第一次将进城务工人员及民营企业家列入评选范围,第一次将劳模人选在全国范围内进行公示。2018年在庆祝改革开放40周年大会上奖励了来自不同行业和国家的110位优秀代表。

——郭莹《建国以来中共劳模评选的历史演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国共产党建立劳动模范评选制度的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪五六十年代我国劳模评选的目的,并简析改革开放以来劳模评选制度变化的原因。

1.【答案】C

2.【答案】C

3.【答案】A

4.【答案】B

5.【答案】B

6.【答案】B

7.【答案】C

8.【答案】A

9.【答案】D

10.【答案】B

11.【答案】A

12.【答案】C

13.【答案】C

14.【答案】C

15.【答案】A

16.【答案】B

17.【答案】(1)特点:强调“以经注律”;继承与发展;不同阶段特色鲜明。

原因:小农经济的影响;维护专制统治的需要;儒学的作用;法学家的努力。

(2)特色:救亡图存;学习西方。

作用:推动中国法律近代化;推进中国政治民主化;有利于促进思想解放;影响有限

(3)认识:法律是统治阶级实现阶级统治的工具;法律有利于维护社会秩序,保障人身安全与利益;主权国家是制定、维护法律的前提;法治建设是国家治理的重要课题;社会主义国家的法律由人民而立,并保护人民的利益。

18.【答案】(1)特点:礼法结合。(特点描述准确给分,其它描述酌情给分。)

秦朝时期以法家思想治国,推动了法律的编纂,但是秦朝法律过于严苛,激化了社会矛盾;汉朝建立以后继承了秦朝的法律,汉武帝以后儒家思想逐渐成为主流思想,儒家知识分子以经注律;魏晋时期用儒家思想来解释法律,律令进一步儒家化;唐朝时期颁布《唐律疏议》,成为礼法结合的典范,此后,历代王朝多以此为蓝本制定法律。(秦、汉、魏晋,唐朝答出《唐律疏议》给分,成为后世蓝本给分(或者礼法结合的典范);

(2)特点:西方法律文化以权利为基础(注重对个人权利的维护);以私法为中心(民法和商法发达)。

原因:罗马法是近代西方法律的渊源;近代西方思想解放运动宣传自由平等,强调个人权利、保护私有财产等;近代以来资本主义经济的发展;资产阶级民主革命的推动以及资本主义制度的确立。

19.【答案】(1)意义:促进敌后战场的生产发展,为抗日战争的胜利奠定基础;劳动群众受到社会尊重,劳动光荣的道德观念迅速兴起;证明群众路线的强大生命力,展示新民主主义革命的伟大之处。

(2)目的:传承革命精神;体现人民当家作主的革命性质;服务于国民经济的恢复和工业化建设变化。原因:国家对劳动人民的重视;经济体制改革的推动;社会主义民主与法治的发展;人类命运共同体理念的影响。

第1页,共3页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.在中国,“礼”对于“法”具有重要的影响,长幼亲疏被认为是永恒的秩序,法律常常只是附加了刑罚的伦常。在西方,法律规定财产决定身份和等级,进而再影响权利的分配和享受。这说明()

A. 自然法的基本精神和原则融入法律 B. 中国比西方更早进入法治社会

C. 中西方法律文化中的价值取向不同 D. 成文法体现了文明发展的诉求

2.下列史实与结论对应正确的是()

史实 结论

A 春秋时期子产“铸刑书” 统治者开始用法律治理国家

B 汉朝制定《九章律》《二年律令》等 汉律是礼法结合的典范

C 唐高宗颁布《永徽律》并进行逐条解释,撰成《唐律疏议》 标志着中华法系的确立

D 清朝沿袭唐律制定《大清律例》并在乡约上宣讲 开创了律例合编的体例

A. A B. B C. C D. D

3.中国古代法制在法的规范中也体现礼教价值观,“依法断案”也是“合礼裁判”,在司法实践中往往会遇到违法而合礼教或不违法而违背礼教的行为,即“法外之情”和“法外之非”。这说明中国古代司法审判制度( )

A. 礼法结合,重视礼教 B. 以人为本,尊重人性

C. 礼法并用,制度完备 D. 引礼入法,依法治国

4.《大唐开元礼·序例(下)》中规定:凡身亡者,“六品以下达于庶人称死”,关于墓田、坟高、明器等规定中均不见涉及庶人;宋高宗绍兴十二年(1142年)制定的庶民墓田法令规定:“庶人墓田,依法置方一十八步。”这一变化表明了( )

A. 传统等级秩序的基本崩溃 B. 礼治秩序趋向平民化

C. 唐宋政府较重视丧葬仪式 D. 古代丧葬制度的完善

5.《大唐开元礼·序列(下)》中规定:凡身亡者,“六品以下达于庶人称死”,关于墓田、坟高、明器等规定中均不见涉及庶人;宋高宗绍兴十二年(1142年)制定的庶民墓田法令规定:“庶人墓田,依法置方一十八步。”这一变化表明了

A. 传统等级秩序的基本崩溃 B. 礼治秩序趋向平民化

C. 唐宋政府较重视丧葬仪式 D. 古代丧葬制度的完善

6.汉律称亲属相容隐为“亲亲得相首匿”。唐以后容隐的范围扩大,不限于直系血亲和配偶,凡同居亲属,不论有服、无服,皆可容忍,而且兼及家奴。此外,子孙犯罪,亲老无人侍奉者,唐、元、明、清代法律都允许具状上请免刑。这反映出古代中国()

A. 法律与乡约实现了合流 B. 法律儒家化的特征

C. 社会成员身份趋于平等 D. 法律体系日益完备

7.中国古代很早就将法律用于治理国家。“夫自轩辕以来,代有刑官,而五刑之法渐著,其详弗可复知。逮魏文侯师于李悝,始采诸国刑典,造《法经》六篇,汉萧何加以三篇,通号《九章》。曹魏刘邵又衍汉律为十八篇。晋贾充又参魏律为二十篇。唐长孙无忌等又取汉魏晋三家,择可行者,定为十二篇,大概皆以《九章》为宗,历代之律,至于唐亦可谓集厥大成矣”。据此可推知( )

A. 战国时产生了中国古代成文法 B. 历代法律以《九章律》为蓝本

C. 古代法律具有继承发展的传统 D. 历代法律极大推动了社会治理

8.《云梦秦简》规定“凡官吏有舞弊或贪污受贿者,都将受到很重的惩罚”;《唐律疏议》中也出现了惩治官吏违法失职的规定;《大明律》规定了文武官吏应该遵循的职司法规及公务职责,特别将“大臣专擅选官”“交结朋党紊乱朝政”等条款定为死罪。这表明( )

A. 中国古代非常重视处理官员贪腐问题 B. 中国古代中央集权制度不断得到强化

C. 中国封建社会已有了民主的法治体系 D. 监察制度的强化有利于加强专制皇权

9.汉时,只有年俸二千石以上的官员,在执行死刑前须交由皇帝审核。《魏书》记载:“当死者,部案奏闻。以死不可复生,惧监官不能平,狱成皆呈,帝亲临问,无异辞怨言乃绝之。”《隋书刑法志》载:“(开皇)十五年制,死罪者,三奏而后决。”这表明()

A. 地方司法官员权力缩小 B. 中央集权程度逐步加强

C. 封建司法体系日益健全 D. 儒家思想影响刑罚实施

10.拿破仑颁布的《法国民法典》中的许多制度、原则、法律概念和术语,均来自罗马法。1900年实施的《德国民法典》则是以古罗马《法学会纂》为蓝本编写;其他资产阶级国家如丹麦、意大利等国的民法典也都仿效法德两国私法体系。这说明( )

A. 罗马法为近代西方确立了立法规范 B. 大陆法系的形成深受罗马法影响

C. 近代法律适应了资本主义发展需要 D. 大陆法系以遵循先例为基本原则

11.公元前536年郑国“铸刑书”,公元前513年晋国“铸刑鼎”,都是将成文刑法铸在铜器上公诸于众。郑国初铸刑书时,晋国保守贵族叔向致信于郑国执政子产,指出此举会导致“民知争端矣,将弃礼而征于书,锥刀之末,将尽争之”。子产则回答说“吾以救世也”。据此可知,郑国铸刑书( )

A. 顺应了社会结构变动之势 B. 确立了法家思想的主流地位

C. 冲击了西周时期的等级观念 D. 源于早期的德治与法治之争

12.法律是成文的道德,道德是内心的法律。改革开放以来,我国在建设社会主义物质文明的同时,加强了社会主义精神文明建设。下列项中不符合此时期精神文明建设成果的是

A. 提倡“五讲四美三热爱” B. 培育践行社会主义核心价值观

C. 发扬英勇奋斗的革命传统 D. 将爱国主义教育作为基础工程

13.下表是中国共产党在社会主义建设和改革各个时期对法治现代化道路的探索。这张表格()

中共八大 提出革命的暴风雨时期已经过去了,新的生产关系已经建立起来,斗争任务已经变为保护社会生产力顺利发展。因此,必须建立完备的法制

十一届三中全会 强调必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究

中共十五大 明确依法治国,建设社会主义法治国家的目标

中国特色社会主义建设的新时代 成立中央全面依法治国委员会,明确建设社会主义法治体系是全面依法治国的总抓手,明确提出要在法治轨道上推进中国式现代化

A. 反映了中国法制建设基础的初步奠定 B. 释放了恢复社会主义法制建设的信号

C. 体现了我国治国理念的巨大发展进步 D. 标志中国特色社会主义法律体系形成

14.1214年,英国约翰王在布汶战役中大败于法国人,心怀不满的贵族聚集起来反抗国王的统治。1215年,双方达成妥协,签订了限制王权的《大宪章》。约翰王去世以后,各派势力又陆续签署了《1216年宪章》、1217年的《森林宪章》、《1225年宪章》。《大宪章》屡屡“重新颁布”反映了()

A. 君主立宪政体得到不断完善 B. 封建王权逐渐被议会剥夺

C. 法治原则确立进程曲折复杂 D. 国王与贵族力量相互制衡

15.近代资产阶级在反对封建专制的诉讼过程中,继承了古代罗马不告不理的原则(最早出现在奴隶制时代的罗马),当时采取控告式诉讼形式,即每个公民在得到最高裁判官的许可后,即可作为告诉人提起控诉,法院则根据其控诉,在指定的日期进行审理,如果告诉人不到,则撤销控诉。这表明罗马法的一些条款()

A. 成为资产阶级反封建的斗争武器 B. 经验正是放之四海而皆准的真理

C. 推行“民不举官不究”的消极做法 D. 推动了资产阶级革命时代的到来

16.1957年毛泽东说:“我们的法律,是劳动人民自己制定的”。1978年邓小平说:“要保证人民在自己的法律面前人人平等”。2014年习近平说:“党领导人民制定宪法和法律,党领导人民执行宪法和法律”。这主要说明在我国

A. 始终贯彻依法治国方针 B. 人民是法治的主体和力量源泉

C. 民主政治有了法律保障 D. 公民的民主法治意识日益增强

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期法家对法律就有较为深刻的认识。《管子》曰:“尺寸也,绳墨也,规矩也,衡石也,斗斛也,角量也,谓之法。”汉武帝确立儒学为正统并“定于一尊”“以经注律”“引经解律”等应时而起,大行其道。魏晋时期规范汉以来反映“以经注律”成果的律条内容并试图使之法典化。《唐律疏议》完成了“一准乎礼”“得古今之平”并被封建后世奉为“楷模”。明清时期以注释律条为主要内容的律学成果,则大大提高了法典的司法实用性,提高了司法效率。

——摘编自李俊《论中国古代法学发展的特点与影响》

材料二 鸦片战争后的中国社会大动荡,阶级关系和阶级矛盾错综复杂,外患环生,内乱叠起,法律也发生了明显变化。变化的主要特征是历史悠久的中华法系开始解体及西方法律的输入。特别是20世纪后,先进的中国人认为法律有利于活跃人们的思想、开阔视野。近代著名法学家沈家本在考订中国古代法律制度和浩繁的法学文献的同时,积极引进资产阶级法律,有力地推进了法学研究和立法工作,这种努力与空前的民族、政治、社会危机交织在一起,也推动了中国法律的现代化。

——摘编自袁敏殊《西方法律、法学的输入与中国法制的近代化》

材料三 十一届三中全会以来,党和国家领导人高度重视我国的法治建设,确立了法律权威,1982年颁布的《中华人民共和国宪法》保障了法律的胜利实施。特别是十八大以后,国家深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极适应经济社会新发展新变化,加快完善中国特色社会主义法律体系。

——摘编自杨宝成《新中国60年法律发展的主要历程及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代法律演变的特点,并说明原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代法律的特色及其作用。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对法律的认识。

18.法律与国家治理

材料一 儒家思想认为,治理国家,不能一味地严刑峻法,以“杀”去杀,刑事法律规范的规定必须以道德规范为基础,并按照伦理道德原则来评价立法、司法和执法的优劣。国家治理重视以道德调整为主,以法律(刑罚)调整为辅,从而维护善良淳朴的社会秩序。在中国古代的法律发展历程中,儒法逐渐会通合流,到唐朝时期,“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”成为重要的立法原则。

材料二 西方法律文化观念主要以权利为轴心,这是因为古希腊、古罗马的法律肇始于平民与贵族的冲突。西方法律文化传统上是一种私法文化,私法文化是-种民事性(民法化或私人化)的法律体系,其主要标志是民法和商法的发达。近代以后,私法空前发达,代表作如《法国民法典》和《德国民法典》,欧洲大陆各国都编纂了民法典,最终形成民法法系。英美法系国家虽无统一民法典,但具有民法内容的立法却很发达,如合同、侵权行为、财产、公司、票据、婚姻、继承等法律。

——摘编自冯玉军《中西法律文化传统的形成与比较》

(1)依据材料一,指出中国古代法律的特点,并结合秦汉至隋唐法律的变化说明这一特点是如何形成的。

(2)依据材料二,指出西方法律文化的特点,并结合所学分析这一特点形成的历史原因。

二、综合题

19.【模范评选】阅读材料,完成下列要求。

材料一 劳动模范评选制度起源于陕甘宁边区评选劳动英雄和模范工作者运动。1939年,边区政府陆续颁布了《陕甘宁边区人民生产奖励条例》、《督导民众生产运动奖励条例》等,对在生产运动中取得重大成绩者予以奖励。1940年至1942年,每年都开展评选劳动英雄和模范工作者活动,三年里,在工厂、农村、政府机关和军队中涌现出吴满有、赵占魁、刘建章和李位等近千名劳动英雄。“在生产运动高涨的地方,劳动英雄已成为群众第一个尊敬的对象,而二流子却受到群众普遍的鄙视”。1945年1月,毛泽东对劳模这样评价:“你们是全中华民族的模范人物,是推动各方面人民事业胜利前进的骨干,是人民政府的可靠支柱和人民政府联系广大群众的桥梁。”

——摘自李珂《楷模与引领:劳动模范评选制度的嬗变与省思》

材料二

50年代初期 1950年“全国工农兵劳动模范代表会议”是建国以来的首届劳模大会,评选出的新中国第一代劳模主要是革命战争中已逝的英雄和烈士,以及在新中国建设过程中积极生产的先进工作者。

1956年开始 劳模评选开始从强调体力劳动转为强调技术创新和管理创新。这一时期的劳模人物中工人阶级占大多数,农民所占比例相对减少。

1978年至今 1982年,国家将奖励劳模写入宪法。1989年后国务院规定基本每五年表彰一次全国劳模和先进工作者,一直延续至今。2005年第一次将进城务工人员及民营企业家列入评选范围,第一次将劳模人选在全国范围内进行公示。2018年在庆祝改革开放40周年大会上奖励了来自不同行业和国家的110位优秀代表。

——郭莹《建国以来中共劳模评选的历史演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国共产党建立劳动模范评选制度的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪五六十年代我国劳模评选的目的,并简析改革开放以来劳模评选制度变化的原因。

1.【答案】C

2.【答案】C

3.【答案】A

4.【答案】B

5.【答案】B

6.【答案】B

7.【答案】C

8.【答案】A

9.【答案】D

10.【答案】B

11.【答案】A

12.【答案】C

13.【答案】C

14.【答案】C

15.【答案】A

16.【答案】B

17.【答案】(1)特点:强调“以经注律”;继承与发展;不同阶段特色鲜明。

原因:小农经济的影响;维护专制统治的需要;儒学的作用;法学家的努力。

(2)特色:救亡图存;学习西方。

作用:推动中国法律近代化;推进中国政治民主化;有利于促进思想解放;影响有限

(3)认识:法律是统治阶级实现阶级统治的工具;法律有利于维护社会秩序,保障人身安全与利益;主权国家是制定、维护法律的前提;法治建设是国家治理的重要课题;社会主义国家的法律由人民而立,并保护人民的利益。

18.【答案】(1)特点:礼法结合。(特点描述准确给分,其它描述酌情给分。)

秦朝时期以法家思想治国,推动了法律的编纂,但是秦朝法律过于严苛,激化了社会矛盾;汉朝建立以后继承了秦朝的法律,汉武帝以后儒家思想逐渐成为主流思想,儒家知识分子以经注律;魏晋时期用儒家思想来解释法律,律令进一步儒家化;唐朝时期颁布《唐律疏议》,成为礼法结合的典范,此后,历代王朝多以此为蓝本制定法律。(秦、汉、魏晋,唐朝答出《唐律疏议》给分,成为后世蓝本给分(或者礼法结合的典范);

(2)特点:西方法律文化以权利为基础(注重对个人权利的维护);以私法为中心(民法和商法发达)。

原因:罗马法是近代西方法律的渊源;近代西方思想解放运动宣传自由平等,强调个人权利、保护私有财产等;近代以来资本主义经济的发展;资产阶级民主革命的推动以及资本主义制度的确立。

19.【答案】(1)意义:促进敌后战场的生产发展,为抗日战争的胜利奠定基础;劳动群众受到社会尊重,劳动光荣的道德观念迅速兴起;证明群众路线的强大生命力,展示新民主主义革命的伟大之处。

(2)目的:传承革命精神;体现人民当家作主的革命性质;服务于国民经济的恢复和工业化建设变化。原因:国家对劳动人民的重视;经济体制改革的推动;社会主义民主与法治的发展;人类命运共同体理念的影响。

第1页,共3页

同课章节目录