人教版地理必修一第六章第一节《气象灾害》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版地理必修一第六章第一节《气象灾害》教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-16 16:47:55 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版地理必修一第五章第一节《气象灾害》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴学生能够精准阐述洪涝、干旱、台风和寒潮四种气象灾害的概念、形成原因、主要特点及危害,能运用专业地理术语进行描述。

⑵熟练学会判读气象灾害相关的各类图表,如降水量分布图、等压线图、卫星云图等,迅速且准确地获取关键信息,并能依据这些信息深入分析气象灾害的形成过程和影响因素。

⑶能够结合具体且丰富的案例,清晰说明不同地区气象灾害的分布特点和差异,对区域气象灾害特征有明确认知。

2.思想方法目标

⑴通过对气象灾害形成原因和影响因素的深度探究,使学生熟练掌握从自然地理要素相互联系的角度分析问题的思维方法,显著提升逻辑推理能力,能够构建完整的地理思维逻辑链条。

⑵有效引导学生运用案例分析法,从典型具体案例中精准总结归纳气象灾害的一般规律和应对措施,培养学生举一反三、灵活运用知识的能力。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴人地协调观:促使学生深刻认识气象灾害对人类社会和自然环境产生的巨大影响,牢固树立人类活动应与自然环境协调发展的科学观念,切实增强保护自然环境的意识,充分理解减少因不合理人类活动引发或加剧气象灾害风险的重要性。

⑵综合思维:培养学生从多个维度综合分析气象灾害形成过程的能力,涵盖大气环流、地形地貌、海陆位置以及人类活动等因素对气象灾害的影响,全面提升综合分析问题的能力,形成系统的地理综合思维体系。

⑶区域认知:通过对不同区域气象灾害案例的深入研究,帮助学生清晰了解气象灾害在不同区域的分布特点和差异,深刻认识区域特征与气象灾害之间的紧密关系,显著培养区域认知能力,能够准确把握不同区域的气象灾害特性。

⑷地理实践力:教导学生学会收集、整理和分析地理信息,如通过查阅权威资料、开展实地考察等方式深入了解当地的气象灾害情况,并能提出合理、可行且具有针对性的防灾减灾建议,有效提高学生的地理实践能力,增强学生解决实际地理问题的本领。

二、课标教材

1.课程标准

运用丰富资料,深入说明常见自然灾害(如洪涝、干旱、台风、寒潮等)的成因,全面了解避灾、防灾的有效措施。

2.教材分析

本节课内容选自人教版 2019 年版高一地理必修一第六章第一节《气象灾害》。教材对洪涝、干旱、台风和寒潮四种常见气象灾害进行了详细介绍。每种灾害均从概念、形成原因、危害和分布等方面展开阐述。教材借助丰富多样的示意图、生动典型的案例和详实的阅读材料,助力学生直观形象地理解气象灾害的相关知识。同时,教材着重引导学生运用地理原理剖析气象灾害的形成机制,致力于培养学生的综合思维能力,为学生后续深入学习地理知识奠定坚实基础。

3.教学重难点

⑴重点

①深入透彻理解洪涝、干旱、台风和寒潮的形成原因、显著特点及严重危害,精准把握各灾害的关键要点。

②熟练掌握判读气象灾害相关图表的方法,能够准确分析其形成条件和影响因素,从图表中提取有效信息。

③清晰明确不同地区气象灾害的分布特点,能够准确阐述其背后的地理原因。

⑵难点

⑴深刻理解气象灾害形成过程中各自然地理要素之间复杂的相互作用关系,构建系统的地理因果联系。 ⑵全面综合分析不同区域气象灾害的差异及原因,能够从多个角度进行深入剖析,形成全面的认知。 三、学情分析

高一学生在初中阶段已积累了一定的地理知识,初步具备了地理思维能力和基础知识储备。他们对自然现象充满浓厚的好奇,具有较强的探究欲望。然而,气象灾害相关知识较为抽象复杂,涉及大气环流、地形地貌等多方面的知识,对学生的空间想象能力和综合分析能力要求较高。此外,学生在将理论知识与实际案例紧密结合方面尚存在一定困难,需要教师在教学过程中通过大量生动、具体的实例进行细致引导和启发,帮助学生搭建理论与实践的桥梁,提升知识运用能力。

四、教学过程设计

情景引入(3 分钟)

教师活动:借助多媒体设备,全方位展示 2016 年 7 月武汉新华路体育场内积水的高清图片和详细相关视频资料。以生动且富有感染力的语言向学生描述当时的严峻情景:大量积水致使体育场内一片汪洋,车辆被无情淹没,行人艰难出行,周边的商业活动陷入停滞,居民生活遭受严重影响。随后,向学生抛出问题:

从这些图片和视频中,我们能敏锐判断出这是哪种气象灾害?这种灾害是如何一步步发生的?它对我们的日常生活、社会经济秩序究竟会造成哪些广泛而严重的影响?”

学生活动:全神贯注地观察图片和视频,积极调动自身的生活经验,深入思考教师提出的问题,踊跃举手回答问题,分享自己的见解。

设计意图:通过展示武汉新华路体育场内积水这一真实且具有震撼力的案例,精心创设生动、逼真的教学情境,极大地激发学生的学习兴趣和强烈的情感共鸣。让学生直观真切地感受到气象灾害的巨大破坏力和严重性,从而迅速引发学生对气象灾害的高度关注和深入思考,为后续教学内容的顺利开展营造良好氛围,奠定坚实基础。

问题导学(3 分钟)

教师活动:展示教材中关于洪涝、干旱、台风和寒潮的相关图片以及简要文字介绍,构建具有逻辑性的问题链:

气象灾害主要分为哪些类型?它们各自的形成原因是什么?在不同地区,这些气象灾害的分布呈现出怎样的特点?它们会给人类社会和自然环境带来哪些危害?面对这些气象灾害,我们应该采取怎样的有效应对措施?” 引导学生带着这些精心设计的问题认真阅读教材,初步了解本节课的核心内容。

学生活动:认真细致地阅读教材,努力在教材中寻找问题的准确答案,将自己不理解、存疑惑的地方做好标记,以便后续深入探究。

设计意图:通过精心设计的问题链,明确清晰地为学生指明学习目标和方向,有效培养学生自主学习和独立思考的能力,显著提高学生阅读教材和提取关键信息的能力,让学生在自主探索中开启知识的大门。 新知探究(一):洪涝灾害(8 分钟)

教师活动:

利用多媒体,以动态、直观的方式展示洪涝灾害的相关高清图片和视频,详细讲解洪涝灾害的概念:因连续性的降水或短时强降水致使江河洪水泛滥,或积水淹没低洼土地,进而造成财产损失和人员伤亡的一种严重灾害。

展示降水与洪水过程关系图.

运用指示工具,引导学生仔细分析降水特征与洪涝灾害形成的内在关系,提出问题:“降水的强度、持续时间、降水量等因素会怎样影响洪涝灾害的发生概率和严重程度?”

展示详细的水系流域图和地形分布图.

深入讲解地形和水系特征对洪涝灾害的影响,提问:“什么样的地形,如平原、山谷、盆地等,以及怎样的水系条件,如河流密度、河道弯曲度等,容易引发洪涝灾害?”

结合实际案例,我国某些地区围湖造田导致湖泊调蓄洪水能力下降,以及森林植被破坏引发水土流失,加剧洪涝灾害等,举例说明人类活动对洪涝灾害的影响,提问:“人类的哪些活动会加剧洪涝灾害?又有哪些活动可以在一定程度上减轻洪涝灾害?”

学生活动:

认真观看图片和视频,结合教师讲解,深入理解洪涝灾害的概念。

仔细观察降水与洪水过程关系图,积极思考降水因素对洪涝灾害的影响,踊跃回答教师的问题,阐述自己的分析思路。

观察水系流域图和地形分布图,小组内展开热烈讨论,探讨地形和水系特征与洪涝灾害的关系,推选代表回答问题,分享小组讨论成果。

结合生活实际和所了解的案例,思考人类活动对洪涝灾害的影响,积极举例说明,与同学交流观点。 设计意图:通过多媒体的直观展示和层层递进的问题引导,让学生从多个维度、深入全面地理解洪涝灾害的形成原因,有效培养学生的观察能力、深度分析能力和严密的逻辑思维能力,使学生对洪涝灾害的形成有清晰、系统的认识。

深度学习(一):洪涝灾害的危害及分布(5 分钟)

教师活动:

2011年6月6日凌晨1点,贵州望谟突降暴雨,2小时内降水量超过300毫米,山区大量洪水汇集并涌向下游,造成部分沿河房屋倒塌,公路被冲垮,电力,通讯等设施中断。截至6月7日,造成望谟县21万人死亡、31人失踪、8万人受灾、2804间房屋倒塌,引发地质灾害112起,直接经济损失13.4亿元。

展示丰富多样、极具代表性的洪涝灾害造成危害的相关图片和详实数据,包括房屋倒塌的残垣断壁、农田被淹的汪洋景象、交通中断的混乱场面、人员伤亡的痛心数据等,引导学生全面分析洪涝灾害对农业、工业、交通、生活等方面的广泛影响,提问:“洪涝灾害对农业生产的哪些环节会产生影响?对工业生产的正常运转会造成哪些阻碍?对交通和居民生活带来了哪些直接和间接的困扰?”

展示精准的中国洪涝灾害分布图。

运用地图工具,详细讲解我国洪涝灾害的主要分布地区,提问:“我国洪涝灾害为什么主要集中分布在这些地区?这些地区在地形、气候、水系等方面具有哪些共同特点?”

展示世界洪涝灾害分布图。

引导学生从全球视角观察世界洪涝灾害的分布规律,提问:“从全球范围来看,洪涝灾害主要分布在哪些气候区,如热带雨林气候区、亚热带季风气候区等?以及哪些地形区,如河流中下游平原、沿海低地等?” 学生活动:

认真观看图片和数据,深入分析洪涝灾害的危害,全面总结归纳对各方面的影响,积极回答教师问题,分享自己的分析结果。

仔细观察中国洪涝灾害分布图,结合所学的地形、气候等知识,深入分析我国洪涝灾害分布的原因,积极参与课堂互动,回答教师的问题,阐述自己的理解。

观察世界洪涝灾害分布图,认真思考世界洪涝灾害的分布规律,积极发言,与同学交流自己的观察发现。

设计意图:通过展示大量丰富的案例和精准的图表,让学生深刻、全面地认识洪涝灾害的严重危害,有效培养学生的读图能力、归纳总结能力和综合分析能力,使学生清晰理解洪涝灾害分布与自然地理环境之间的紧密内在联系。

新知探究(二):干旱灾害(8 分钟)

教师活动:

展示干旱灾害的相关图片和视频。

生动讲解干旱灾害的概念:因长时间无降水或降水异常偏少造成空气干燥、土壤缺水的一种现象。当干旱持续时间较长,对人类的生活和生产产生显著影响时,便称为干旱灾害。

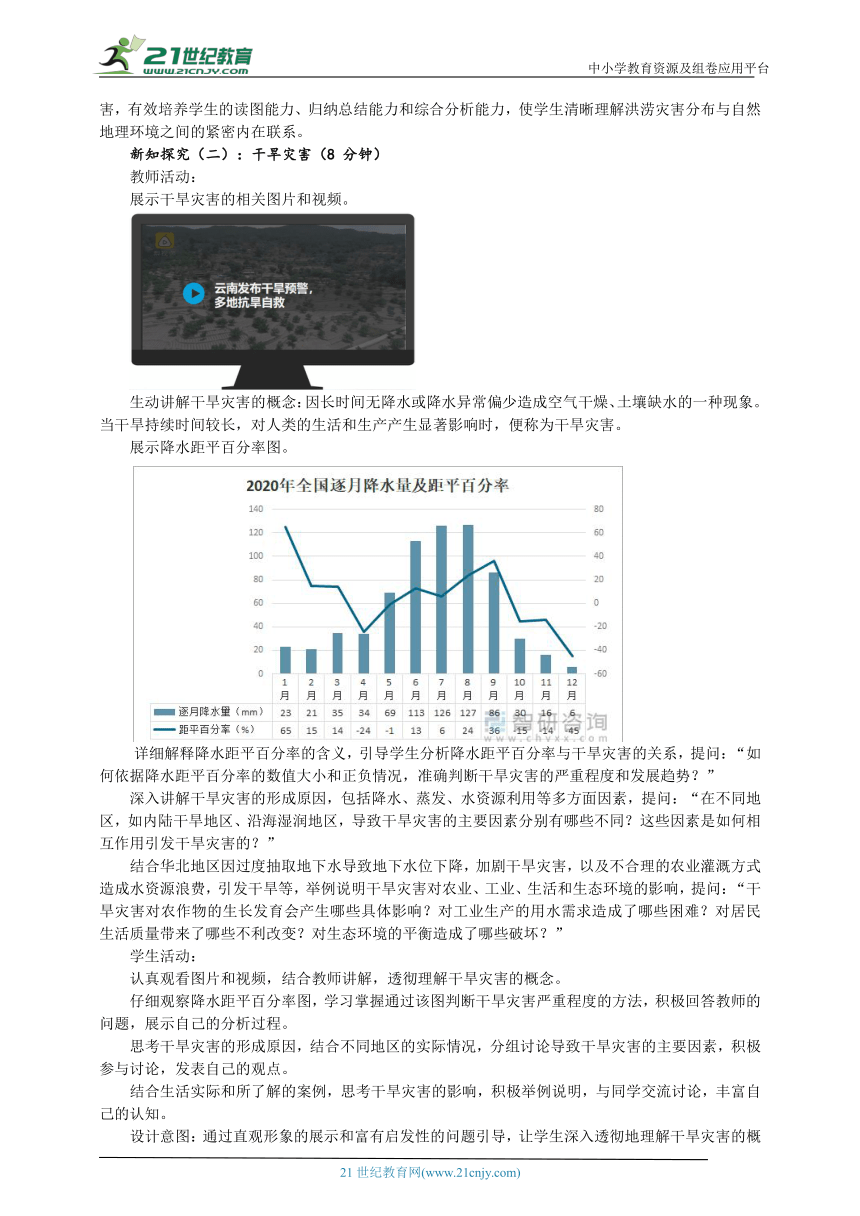

展示降水距平百分率图。

详细解释降水距平百分率的含义,引导学生分析降水距平百分率与干旱灾害的关系,提问:“如何依据降水距平百分率的数值大小和正负情况,准确判断干旱灾害的严重程度和发展趋势?”

深入讲解干旱灾害的形成原因,包括降水、蒸发、水资源利用等多方面因素,提问:“在不同地区,如内陆干旱地区、沿海湿润地区,导致干旱灾害的主要因素分别有哪些不同?这些因素是如何相互作用引发干旱灾害的?”

结合华北地区因过度抽取地下水导致地下水位下降,加剧干旱灾害,以及不合理的农业灌溉方式造成水资源浪费,引发干旱等,举例说明干旱灾害对农业、工业、生活和生态环境的影响,提问:“干旱灾害对农作物的生长发育会产生哪些具体影响?对工业生产的用水需求造成了哪些困难?对居民生活质量带来了哪些不利改变?对生态环境的平衡造成了哪些破坏?”

学生活动:

认真观看图片和视频,结合教师讲解,透彻理解干旱灾害的概念。

仔细观察降水距平百分率图,学习掌握通过该图判断干旱灾害严重程度的方法,积极回答教师的问题,展示自己的分析过程。

思考干旱灾害的形成原因,结合不同地区的实际情况,分组讨论导致干旱灾害的主要因素,积极参与讨论,发表自己的观点。

结合生活实际和所了解的案例,思考干旱灾害的影响,积极举例说明,与同学交流讨论,丰富自己的认知。

设计意图:通过直观形象的展示和富有启发性的问题引导,让学生深入透彻地理解干旱灾害的概念、形成原因和广泛危害,有效培养学生的分析能力、知识迁移能力和综合运用能力,使学生对干旱灾害有全面、深入的认识。

深度学习(二):干旱灾害的分布及应对措施(5 分钟)

教师活动:

展示清晰准确的中国干旱灾害分布图。

详细讲解我国干旱灾害的主要分布地区,提问:“我国干旱灾害的分布呈现出怎样的空间格局?与我国的降水分布、地形地貌、水资源分布等因素存在怎样的关联?”

展示世界干旱灾害分布图。

引导学生从宏观角度观察世界干旱灾害的分布规律,提问:“从全球范围来看,干旱灾害主要集中分布在哪些气候类型区,如热带沙漠气候区、温带大陆性气候区等?这些气候区的气候特征对干旱灾害的形成起到了怎样的作用?”

组织学生进行小组讨论,探讨应对干旱灾害的措施,从农业、工业、生活等多个方面进行深入思考,提问:“在农业生产中,我们可以采取哪些节水灌溉技术和种植耐旱作物的方法来应对干旱?在工业生产中,如何优化用水流程、提高水资源利用率以减轻干旱影响?在日常生活中,我们每个人可以通过哪些具体行动节约用水,应对干旱?”

学生活动:

仔细观察中国干旱灾害分布图,深入分析我国干旱灾害的分布特点,结合降水、地形等知识,积极回答教师的问题,阐述自己的分析思路。

观察世界干旱灾害分布图,认真总结世界干旱灾害的分布规律,积极发言,与同学分享自己的观察结论。

分组热烈讨论应对干旱灾害的措施,每个小组积极思考、集思广益,推选代表发言,详细分享小组讨论的全面结果。

设计意图:通过深入分析图表和积极组织讨论,让学生精准掌握干旱灾害的分布特点,有效培养学生的合作学习能力、创新思维能力和解决实际问题的能力,增强学生的节水意识和防灾减灾意识,使学生能够将所学知识应用到实际生活中。

新知探究(三):台风灾害(6 分钟)

教师活动:

利用多媒体,以高清、动态的方式展示台风卫星云图和台风结构示意图,详细讲解台风的概念:在西北太平洋上,中心附近最大风力在 12 级以上的热带气旋,被称为台风。

结合直观的示意图,深入介绍台风的结构,包括台风眼、旋涡风雨区和外围大风区,提问:“台风不同部位的天气特征有何显著差异?为什么台风眼内天气相对平静,而旋涡风雨区却狂风暴雨?”

详细讲解台风的形成条件,如广阔的暖洋面提供充足的热量和水汽、充足的水汽供应为台风发展提供物质基础、地转偏向力促使空气旋转等,提问:“为什么台风主要形成在热带和副热带洋面上?这些地区具备哪些有利于台风形成的独特地理条件?”

结合实际案例,如台风对沿海地区房屋、基础设施的破坏,以及造成的人员伤亡和经济损失等,举例说明台风灾害的危害,提问:“台风带来的狂风、暴雨、风暴潮等分别对生命财产和基础设施会造成哪些具体的破坏?”

学生活动:

认真观看台风卫星云图和结构示意图,结合教师讲解,深刻理解台风的概念和结构。

仔细观察示意图,深入分析台风不同部位的天气特征,积极回答教师的问题,阐述自己对台风结构与天气关系的理解。

思考台风的形成条件,结合地理知识,积极回答教师的问题,解释热带和副热带洋面有利于台风形成的原因。

结合新闻报道等实际案例,深入了解台风灾害的危害,积极发言,分享自己对台风危害的认识。

设计意图:通过直观生动的图像展示和富有深度的问题引导,让学生深入理解台风的形成机制和严重危害,有效培养学生的空间想象能力、逻辑思维能力和知识应用能力,使学生对台风灾害有清晰、深刻的认识。

深度学习(三):台风灾害的分布及防御措施(3 分钟)

教师活动:

展示全面准确的世界台风(飓风)分布图。

详细讲解台风在全球的主要分布地区,提问:“为什么这些地区容易受到台风的频繁影响?这些地区在地理位置、海陆分布、大气环流等方面具有哪些特点,使得它们成为台风的高发区域?”

组织学生进行热烈讨论,探讨台风灾害的防御措施,从监测预警、工程措施、非工程措施等多个方面进行深入思考,提问:“在台风来临前,我们如何通过气象监测手段提前准确预知台风的路径和强度?在工程建设方面,我们可以采取哪些措施,如加固建筑物、修建防风堤等,提高抗台风能力?在非工程措施方面,如制定应急预案、加强公众宣传教育等,如何有效减少台风造成的损失?”

学生活动:

仔细观察世界台风(飓风)分布图,深入分析台风的分布规律,结合地理位置和气候条件等知识,积极回答教师的问题,阐述自己对台风分布原因的理解。

分组热烈讨论台风灾害的防御措施,积极分享自己的想法和经验。

新知探究(四):寒潮灾害(6 分钟)

教师活动:

展示寒潮来袭时的天气变化图片和视频。

讲解寒潮的概念:因强冷空气迅速入侵造成大范围的剧烈降温,并伴有大风、雨雪、冰冻等现象的天气过程。当降温幅度达到一定标准时,称为寒潮灾害。

展示寒潮路径图。

介绍寒潮的源地和主要路径,提问:“寒潮主要来自哪些地区?对我国不同地区的影响有什么不同?”

讲解寒潮灾害的形成原因,包括冷空气的堆积、南下等因素,提问:“哪些天气系统会导致寒潮的爆发?” 举例说明寒潮灾害对农业、交通、能源供应等方面的影响。

学生活动:

观看图片和视频,理解寒潮的概念。

观察寒潮路径图,分析寒潮的源地和路径,结合我国地形和气候特点,回答教师的问题。

思考寒潮灾害的形成原因,结合大气环流知识,回答教师的问题。

结合生活实际,举例说明寒潮灾害的影响。

设计意图:通过直观的展示和问题引导,让学生理解寒潮的形成机制和危害,培养学生的分析能力和知识应用能力。

深度学习(四):寒潮灾害的应对措施(3 分钟)

教师活动:组织学生讨论应对寒潮灾害的措施,从农业、交通、生活等方面进行思考,提问:“在寒潮来临前,我们应该如何做好防寒保暖措施?”

学生活动:分组讨论应对寒潮灾害的措施,每个小组推选一名代表发言,分享小组讨论的结果。

设计意图:通过讨论,让学生掌握应对寒潮灾害的方法,提高学生的生活技能和防灾减灾能力。

当堂应用(5 分钟)

教师活动:某中学地理实践小组探究“长江洪涝灾害的成因”,探究过程如下:

探究主题:长江洪涝灾害的成因

探究背景:历史上,长江流域多发洪水。长江洪灾主要发生在地势低平的中下游地 区,且主要集中于夏季。近40年来,长江流域发生大洪灾的频率达到每三年一次。1998年长江流域的大洪灾,造成直接经济损失达上千亿元人民币。

探究过程:

(1)据图分析长江发生洪涝灾害的自然原因(①流域面积广,支流众多;②夏季多暴雨;③6月份雨季来临时,干支流同时进入汛期,且汛期较长。)

据图分析长江发生洪涝灾害的人为原因(①上游滥伐森林,导致水土流失严重,泥沙大量进入中下游河道,河床抬高;②中游围湖造田,湖泊面积缩小,蓄洪能力下降。)。

学生活动:分组讨论,结合所学知识,对给定的资料进行分析,每个小组推选一名代表发言,阐述本小组的观点和分析结果。

设计意图:通过当堂应用,让学生将所学的气象灾害知识运用到实际情境中,培养学生运用知识解决实际问题的能力,提高学生的地理实践力和团队协作能力。

归纳总结(2 分钟)

教师活动:引导学生回顾本节课所学的主要内容,包括洪涝、干旱、台风和寒潮四种气象灾害的概念、形成原因、危害、分布及应对措施等,以思维导图的形式在黑板上呈现出来,帮助学生构建知识体系。强调气象灾害对人类社会和自然环境的影响,以及防灾减灾的重要性。

学生活动:跟随教师的引导,回顾本节课的重点知识,补充完善自己的笔记,强化记忆。

设计意图:通过归纳总结,帮助学生梳理知识脉络,形成完整的知识体系,加深对重点知识的理解和记忆,培养学生的总结归纳能力。

拓展提升(2 分钟)

教师活动:布置课后拓展任务,让学生查阅资料,了解当地历史上发生过的气象灾害情况,分析其形成原因和造成的影响,并提出一些针对当地的防灾减灾建议。鼓励学生关注国内外气象灾害的最新动态,收集相关信息,在班级内进行分享交流。

学生活动:明确课后拓展任务,课后积极查阅资料,完成任务,为班级交流做好准备。

设计意图:通过拓展提升任务,培养学生自主学习和探究的能力,让学生将地理知识与生活实际紧密联系起来,进一步提高学生的地理实践能力和社会责任感。

五、教学板书设计

气象灾害

一、洪涝灾害

1.概念:连续性或短时强降水致江河泛滥或低洼地积水,造成损失与伤亡

2.形成原因:

⑴降水:强度、持续时间、降水量

⑵地形:地势低平、排水不畅

⑶水系:河流密度、河道弯曲度

⑷人类活动:围湖造田、破坏植被(加剧);植树造林(减轻)

⑸危害:农业减产绝收、工业设施破坏、交通中断、生活受扰

⑹分布:中国(长江中下游等降水丰富、地势低平区);世界(热带雨林、亚热带季风气候区,河流中下游平原、沿海低地)

二、干旱灾害

1.概念:长时间无降水或降水异常偏少,影响生活生产

2.形成原因:

⑴降水:总量少、距平百分率低

⑵蒸发:旺盛(如内陆地区)

⑶水资源利用:不合理(过度抽取、浪费)

⑷危害:农作物生长受影响、工业用水困难、生活质量下降、生态破坏

⑸分布:中国(西北等内陆地区);世界(热带沙漠、温带大陆性气候区)

三、台风灾害

1.概念:西北太平洋上,中心附近风力 12 级以上热带气旋

2.形成原因:

⑴广阔暖洋面:提供热量与水汽

⑵充足水汽

⑶地转偏向力

3.危害:狂风破坏建筑、暴雨引发洪涝、风暴潮冲毁海岸设施

4.分布:全球热带、副热带洋面及沿海地区

四、寒潮灾害

1.概念:强冷空气迅速入侵致剧烈降温,伴有大风、雨雪、冰冻

2.形成原因:冷空气堆积、南下

3.危害:农作物冻害、交通受阻、能源供应困难

4.分布:高纬度向低纬度地区

六、课后反思

1.成功之处

⑴情境引入效果显著:以 2016 年 7 月武汉新华路体育场内的积水实例引入,成功激发学生兴趣,快速将学生带入气象灾害的学习情境,为后续教学顺利开展奠定良好基础,有效引发学生对气象灾害的关注与思考。

⑵问题链引导有效:构建的问题链贯穿教学始终,从气象灾害类型、成因到分布、危害及应对措施,层层递进,引导学生自主阅读教材、思考探究,培养学生自主学习与逻辑思维能力,多数学生能紧跟问题链思路,积极参与课堂讨论。

⑶多媒体与案例结合佳:运用多媒体展示大量高清图片、视频及各类图表,结合丰富实际案例,如围湖造田对洪涝灾害影响、西北地区干旱成因等,将抽象知识直观化,学生对气象灾害概念、形成过程及危害等理解更深刻,有助于知识掌握与应用。

⑷小组讨论活跃课堂:组织学生分组讨论干旱、台风等灾害应对措施及不同区域灾害差异原因,学生积极参与,各抒己见,在思维碰撞中深化对知识理解,同时锻炼合作学习与表达能力,课堂氛围活跃。

2.不足之处

⑴时间把控不够精准:在新知探究部分,如讲解洪涝灾害形成原因时,学生讨论热烈,导致后面深度学习环节留给寒潮灾害的时间略显紧张,对寒潮灾害形成机制中冷空气南下过程等细节讲解不够深入,部分学生理解不够透彻。

⑵个体差异关注不足:课堂上虽鼓励学生积极发言,但部分基础薄弱或性格内向学生参与度不高,在小组讨论中,部分学生主导讨论方向,个别学生缺乏主动思考与表达机会,对这部分学生个性化指导与关注不够。

⑶知识拓展深度欠缺:在拓展提升环节,布置学生查阅当地气象灾害资料并提出防灾减灾建议,但课堂上未对如何有效查阅资料、分析资料及提出合理建议进行更深入指导,学生完成任务可能存在一定盲目性,影响拓展效果。

3.改进措施

⑴优化时间管理:进一步细化各教学环节时间分配,在学生讨论环节设定严格时间限制,教师适时引导把控节奏,确保每个知识点都能得到充分讲解与学习,特别是在寒潮灾害等重要内容上给予足够时间深入探究。

⑵加强个体关注:在课堂提问、小组讨论等环节,更加关注基础薄弱和内向学生,给予更多提示与鼓励,创造更多机会让他们表达观点。在小组分组时,注重合理搭配,让每个学生都能在小组中发挥作用,得到锻炼。

⑶深化拓展指导:在拓展提升任务布置前,专门安排时间指导学生如何查阅权威资料,如通过图书馆资源、专业气象网站等获取有效信息,以及如何运用所学知识分析资料、提出科学合理的防灾减灾建议,提高学生拓展学习效果。

极端干旱

干旱

半干旱

世界干旱区和半干旱区分布图

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人教版地理必修一第五章第一节《气象灾害》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴学生能够精准阐述洪涝、干旱、台风和寒潮四种气象灾害的概念、形成原因、主要特点及危害,能运用专业地理术语进行描述。

⑵熟练学会判读气象灾害相关的各类图表,如降水量分布图、等压线图、卫星云图等,迅速且准确地获取关键信息,并能依据这些信息深入分析气象灾害的形成过程和影响因素。

⑶能够结合具体且丰富的案例,清晰说明不同地区气象灾害的分布特点和差异,对区域气象灾害特征有明确认知。

2.思想方法目标

⑴通过对气象灾害形成原因和影响因素的深度探究,使学生熟练掌握从自然地理要素相互联系的角度分析问题的思维方法,显著提升逻辑推理能力,能够构建完整的地理思维逻辑链条。

⑵有效引导学生运用案例分析法,从典型具体案例中精准总结归纳气象灾害的一般规律和应对措施,培养学生举一反三、灵活运用知识的能力。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴人地协调观:促使学生深刻认识气象灾害对人类社会和自然环境产生的巨大影响,牢固树立人类活动应与自然环境协调发展的科学观念,切实增强保护自然环境的意识,充分理解减少因不合理人类活动引发或加剧气象灾害风险的重要性。

⑵综合思维:培养学生从多个维度综合分析气象灾害形成过程的能力,涵盖大气环流、地形地貌、海陆位置以及人类活动等因素对气象灾害的影响,全面提升综合分析问题的能力,形成系统的地理综合思维体系。

⑶区域认知:通过对不同区域气象灾害案例的深入研究,帮助学生清晰了解气象灾害在不同区域的分布特点和差异,深刻认识区域特征与气象灾害之间的紧密关系,显著培养区域认知能力,能够准确把握不同区域的气象灾害特性。

⑷地理实践力:教导学生学会收集、整理和分析地理信息,如通过查阅权威资料、开展实地考察等方式深入了解当地的气象灾害情况,并能提出合理、可行且具有针对性的防灾减灾建议,有效提高学生的地理实践能力,增强学生解决实际地理问题的本领。

二、课标教材

1.课程标准

运用丰富资料,深入说明常见自然灾害(如洪涝、干旱、台风、寒潮等)的成因,全面了解避灾、防灾的有效措施。

2.教材分析

本节课内容选自人教版 2019 年版高一地理必修一第六章第一节《气象灾害》。教材对洪涝、干旱、台风和寒潮四种常见气象灾害进行了详细介绍。每种灾害均从概念、形成原因、危害和分布等方面展开阐述。教材借助丰富多样的示意图、生动典型的案例和详实的阅读材料,助力学生直观形象地理解气象灾害的相关知识。同时,教材着重引导学生运用地理原理剖析气象灾害的形成机制,致力于培养学生的综合思维能力,为学生后续深入学习地理知识奠定坚实基础。

3.教学重难点

⑴重点

①深入透彻理解洪涝、干旱、台风和寒潮的形成原因、显著特点及严重危害,精准把握各灾害的关键要点。

②熟练掌握判读气象灾害相关图表的方法,能够准确分析其形成条件和影响因素,从图表中提取有效信息。

③清晰明确不同地区气象灾害的分布特点,能够准确阐述其背后的地理原因。

⑵难点

⑴深刻理解气象灾害形成过程中各自然地理要素之间复杂的相互作用关系,构建系统的地理因果联系。 ⑵全面综合分析不同区域气象灾害的差异及原因,能够从多个角度进行深入剖析,形成全面的认知。 三、学情分析

高一学生在初中阶段已积累了一定的地理知识,初步具备了地理思维能力和基础知识储备。他们对自然现象充满浓厚的好奇,具有较强的探究欲望。然而,气象灾害相关知识较为抽象复杂,涉及大气环流、地形地貌等多方面的知识,对学生的空间想象能力和综合分析能力要求较高。此外,学生在将理论知识与实际案例紧密结合方面尚存在一定困难,需要教师在教学过程中通过大量生动、具体的实例进行细致引导和启发,帮助学生搭建理论与实践的桥梁,提升知识运用能力。

四、教学过程设计

情景引入(3 分钟)

教师活动:借助多媒体设备,全方位展示 2016 年 7 月武汉新华路体育场内积水的高清图片和详细相关视频资料。以生动且富有感染力的语言向学生描述当时的严峻情景:大量积水致使体育场内一片汪洋,车辆被无情淹没,行人艰难出行,周边的商业活动陷入停滞,居民生活遭受严重影响。随后,向学生抛出问题:

从这些图片和视频中,我们能敏锐判断出这是哪种气象灾害?这种灾害是如何一步步发生的?它对我们的日常生活、社会经济秩序究竟会造成哪些广泛而严重的影响?”

学生活动:全神贯注地观察图片和视频,积极调动自身的生活经验,深入思考教师提出的问题,踊跃举手回答问题,分享自己的见解。

设计意图:通过展示武汉新华路体育场内积水这一真实且具有震撼力的案例,精心创设生动、逼真的教学情境,极大地激发学生的学习兴趣和强烈的情感共鸣。让学生直观真切地感受到气象灾害的巨大破坏力和严重性,从而迅速引发学生对气象灾害的高度关注和深入思考,为后续教学内容的顺利开展营造良好氛围,奠定坚实基础。

问题导学(3 分钟)

教师活动:展示教材中关于洪涝、干旱、台风和寒潮的相关图片以及简要文字介绍,构建具有逻辑性的问题链:

气象灾害主要分为哪些类型?它们各自的形成原因是什么?在不同地区,这些气象灾害的分布呈现出怎样的特点?它们会给人类社会和自然环境带来哪些危害?面对这些气象灾害,我们应该采取怎样的有效应对措施?” 引导学生带着这些精心设计的问题认真阅读教材,初步了解本节课的核心内容。

学生活动:认真细致地阅读教材,努力在教材中寻找问题的准确答案,将自己不理解、存疑惑的地方做好标记,以便后续深入探究。

设计意图:通过精心设计的问题链,明确清晰地为学生指明学习目标和方向,有效培养学生自主学习和独立思考的能力,显著提高学生阅读教材和提取关键信息的能力,让学生在自主探索中开启知识的大门。 新知探究(一):洪涝灾害(8 分钟)

教师活动:

利用多媒体,以动态、直观的方式展示洪涝灾害的相关高清图片和视频,详细讲解洪涝灾害的概念:因连续性的降水或短时强降水致使江河洪水泛滥,或积水淹没低洼土地,进而造成财产损失和人员伤亡的一种严重灾害。

展示降水与洪水过程关系图.

运用指示工具,引导学生仔细分析降水特征与洪涝灾害形成的内在关系,提出问题:“降水的强度、持续时间、降水量等因素会怎样影响洪涝灾害的发生概率和严重程度?”

展示详细的水系流域图和地形分布图.

深入讲解地形和水系特征对洪涝灾害的影响,提问:“什么样的地形,如平原、山谷、盆地等,以及怎样的水系条件,如河流密度、河道弯曲度等,容易引发洪涝灾害?”

结合实际案例,我国某些地区围湖造田导致湖泊调蓄洪水能力下降,以及森林植被破坏引发水土流失,加剧洪涝灾害等,举例说明人类活动对洪涝灾害的影响,提问:“人类的哪些活动会加剧洪涝灾害?又有哪些活动可以在一定程度上减轻洪涝灾害?”

学生活动:

认真观看图片和视频,结合教师讲解,深入理解洪涝灾害的概念。

仔细观察降水与洪水过程关系图,积极思考降水因素对洪涝灾害的影响,踊跃回答教师的问题,阐述自己的分析思路。

观察水系流域图和地形分布图,小组内展开热烈讨论,探讨地形和水系特征与洪涝灾害的关系,推选代表回答问题,分享小组讨论成果。

结合生活实际和所了解的案例,思考人类活动对洪涝灾害的影响,积极举例说明,与同学交流观点。 设计意图:通过多媒体的直观展示和层层递进的问题引导,让学生从多个维度、深入全面地理解洪涝灾害的形成原因,有效培养学生的观察能力、深度分析能力和严密的逻辑思维能力,使学生对洪涝灾害的形成有清晰、系统的认识。

深度学习(一):洪涝灾害的危害及分布(5 分钟)

教师活动:

2011年6月6日凌晨1点,贵州望谟突降暴雨,2小时内降水量超过300毫米,山区大量洪水汇集并涌向下游,造成部分沿河房屋倒塌,公路被冲垮,电力,通讯等设施中断。截至6月7日,造成望谟县21万人死亡、31人失踪、8万人受灾、2804间房屋倒塌,引发地质灾害112起,直接经济损失13.4亿元。

展示丰富多样、极具代表性的洪涝灾害造成危害的相关图片和详实数据,包括房屋倒塌的残垣断壁、农田被淹的汪洋景象、交通中断的混乱场面、人员伤亡的痛心数据等,引导学生全面分析洪涝灾害对农业、工业、交通、生活等方面的广泛影响,提问:“洪涝灾害对农业生产的哪些环节会产生影响?对工业生产的正常运转会造成哪些阻碍?对交通和居民生活带来了哪些直接和间接的困扰?”

展示精准的中国洪涝灾害分布图。

运用地图工具,详细讲解我国洪涝灾害的主要分布地区,提问:“我国洪涝灾害为什么主要集中分布在这些地区?这些地区在地形、气候、水系等方面具有哪些共同特点?”

展示世界洪涝灾害分布图。

引导学生从全球视角观察世界洪涝灾害的分布规律,提问:“从全球范围来看,洪涝灾害主要分布在哪些气候区,如热带雨林气候区、亚热带季风气候区等?以及哪些地形区,如河流中下游平原、沿海低地等?” 学生活动:

认真观看图片和数据,深入分析洪涝灾害的危害,全面总结归纳对各方面的影响,积极回答教师问题,分享自己的分析结果。

仔细观察中国洪涝灾害分布图,结合所学的地形、气候等知识,深入分析我国洪涝灾害分布的原因,积极参与课堂互动,回答教师的问题,阐述自己的理解。

观察世界洪涝灾害分布图,认真思考世界洪涝灾害的分布规律,积极发言,与同学交流自己的观察发现。

设计意图:通过展示大量丰富的案例和精准的图表,让学生深刻、全面地认识洪涝灾害的严重危害,有效培养学生的读图能力、归纳总结能力和综合分析能力,使学生清晰理解洪涝灾害分布与自然地理环境之间的紧密内在联系。

新知探究(二):干旱灾害(8 分钟)

教师活动:

展示干旱灾害的相关图片和视频。

生动讲解干旱灾害的概念:因长时间无降水或降水异常偏少造成空气干燥、土壤缺水的一种现象。当干旱持续时间较长,对人类的生活和生产产生显著影响时,便称为干旱灾害。

展示降水距平百分率图。

详细解释降水距平百分率的含义,引导学生分析降水距平百分率与干旱灾害的关系,提问:“如何依据降水距平百分率的数值大小和正负情况,准确判断干旱灾害的严重程度和发展趋势?”

深入讲解干旱灾害的形成原因,包括降水、蒸发、水资源利用等多方面因素,提问:“在不同地区,如内陆干旱地区、沿海湿润地区,导致干旱灾害的主要因素分别有哪些不同?这些因素是如何相互作用引发干旱灾害的?”

结合华北地区因过度抽取地下水导致地下水位下降,加剧干旱灾害,以及不合理的农业灌溉方式造成水资源浪费,引发干旱等,举例说明干旱灾害对农业、工业、生活和生态环境的影响,提问:“干旱灾害对农作物的生长发育会产生哪些具体影响?对工业生产的用水需求造成了哪些困难?对居民生活质量带来了哪些不利改变?对生态环境的平衡造成了哪些破坏?”

学生活动:

认真观看图片和视频,结合教师讲解,透彻理解干旱灾害的概念。

仔细观察降水距平百分率图,学习掌握通过该图判断干旱灾害严重程度的方法,积极回答教师的问题,展示自己的分析过程。

思考干旱灾害的形成原因,结合不同地区的实际情况,分组讨论导致干旱灾害的主要因素,积极参与讨论,发表自己的观点。

结合生活实际和所了解的案例,思考干旱灾害的影响,积极举例说明,与同学交流讨论,丰富自己的认知。

设计意图:通过直观形象的展示和富有启发性的问题引导,让学生深入透彻地理解干旱灾害的概念、形成原因和广泛危害,有效培养学生的分析能力、知识迁移能力和综合运用能力,使学生对干旱灾害有全面、深入的认识。

深度学习(二):干旱灾害的分布及应对措施(5 分钟)

教师活动:

展示清晰准确的中国干旱灾害分布图。

详细讲解我国干旱灾害的主要分布地区,提问:“我国干旱灾害的分布呈现出怎样的空间格局?与我国的降水分布、地形地貌、水资源分布等因素存在怎样的关联?”

展示世界干旱灾害分布图。

引导学生从宏观角度观察世界干旱灾害的分布规律,提问:“从全球范围来看,干旱灾害主要集中分布在哪些气候类型区,如热带沙漠气候区、温带大陆性气候区等?这些气候区的气候特征对干旱灾害的形成起到了怎样的作用?”

组织学生进行小组讨论,探讨应对干旱灾害的措施,从农业、工业、生活等多个方面进行深入思考,提问:“在农业生产中,我们可以采取哪些节水灌溉技术和种植耐旱作物的方法来应对干旱?在工业生产中,如何优化用水流程、提高水资源利用率以减轻干旱影响?在日常生活中,我们每个人可以通过哪些具体行动节约用水,应对干旱?”

学生活动:

仔细观察中国干旱灾害分布图,深入分析我国干旱灾害的分布特点,结合降水、地形等知识,积极回答教师的问题,阐述自己的分析思路。

观察世界干旱灾害分布图,认真总结世界干旱灾害的分布规律,积极发言,与同学分享自己的观察结论。

分组热烈讨论应对干旱灾害的措施,每个小组积极思考、集思广益,推选代表发言,详细分享小组讨论的全面结果。

设计意图:通过深入分析图表和积极组织讨论,让学生精准掌握干旱灾害的分布特点,有效培养学生的合作学习能力、创新思维能力和解决实际问题的能力,增强学生的节水意识和防灾减灾意识,使学生能够将所学知识应用到实际生活中。

新知探究(三):台风灾害(6 分钟)

教师活动:

利用多媒体,以高清、动态的方式展示台风卫星云图和台风结构示意图,详细讲解台风的概念:在西北太平洋上,中心附近最大风力在 12 级以上的热带气旋,被称为台风。

结合直观的示意图,深入介绍台风的结构,包括台风眼、旋涡风雨区和外围大风区,提问:“台风不同部位的天气特征有何显著差异?为什么台风眼内天气相对平静,而旋涡风雨区却狂风暴雨?”

详细讲解台风的形成条件,如广阔的暖洋面提供充足的热量和水汽、充足的水汽供应为台风发展提供物质基础、地转偏向力促使空气旋转等,提问:“为什么台风主要形成在热带和副热带洋面上?这些地区具备哪些有利于台风形成的独特地理条件?”

结合实际案例,如台风对沿海地区房屋、基础设施的破坏,以及造成的人员伤亡和经济损失等,举例说明台风灾害的危害,提问:“台风带来的狂风、暴雨、风暴潮等分别对生命财产和基础设施会造成哪些具体的破坏?”

学生活动:

认真观看台风卫星云图和结构示意图,结合教师讲解,深刻理解台风的概念和结构。

仔细观察示意图,深入分析台风不同部位的天气特征,积极回答教师的问题,阐述自己对台风结构与天气关系的理解。

思考台风的形成条件,结合地理知识,积极回答教师的问题,解释热带和副热带洋面有利于台风形成的原因。

结合新闻报道等实际案例,深入了解台风灾害的危害,积极发言,分享自己对台风危害的认识。

设计意图:通过直观生动的图像展示和富有深度的问题引导,让学生深入理解台风的形成机制和严重危害,有效培养学生的空间想象能力、逻辑思维能力和知识应用能力,使学生对台风灾害有清晰、深刻的认识。

深度学习(三):台风灾害的分布及防御措施(3 分钟)

教师活动:

展示全面准确的世界台风(飓风)分布图。

详细讲解台风在全球的主要分布地区,提问:“为什么这些地区容易受到台风的频繁影响?这些地区在地理位置、海陆分布、大气环流等方面具有哪些特点,使得它们成为台风的高发区域?”

组织学生进行热烈讨论,探讨台风灾害的防御措施,从监测预警、工程措施、非工程措施等多个方面进行深入思考,提问:“在台风来临前,我们如何通过气象监测手段提前准确预知台风的路径和强度?在工程建设方面,我们可以采取哪些措施,如加固建筑物、修建防风堤等,提高抗台风能力?在非工程措施方面,如制定应急预案、加强公众宣传教育等,如何有效减少台风造成的损失?”

学生活动:

仔细观察世界台风(飓风)分布图,深入分析台风的分布规律,结合地理位置和气候条件等知识,积极回答教师的问题,阐述自己对台风分布原因的理解。

分组热烈讨论台风灾害的防御措施,积极分享自己的想法和经验。

新知探究(四):寒潮灾害(6 分钟)

教师活动:

展示寒潮来袭时的天气变化图片和视频。

讲解寒潮的概念:因强冷空气迅速入侵造成大范围的剧烈降温,并伴有大风、雨雪、冰冻等现象的天气过程。当降温幅度达到一定标准时,称为寒潮灾害。

展示寒潮路径图。

介绍寒潮的源地和主要路径,提问:“寒潮主要来自哪些地区?对我国不同地区的影响有什么不同?”

讲解寒潮灾害的形成原因,包括冷空气的堆积、南下等因素,提问:“哪些天气系统会导致寒潮的爆发?” 举例说明寒潮灾害对农业、交通、能源供应等方面的影响。

学生活动:

观看图片和视频,理解寒潮的概念。

观察寒潮路径图,分析寒潮的源地和路径,结合我国地形和气候特点,回答教师的问题。

思考寒潮灾害的形成原因,结合大气环流知识,回答教师的问题。

结合生活实际,举例说明寒潮灾害的影响。

设计意图:通过直观的展示和问题引导,让学生理解寒潮的形成机制和危害,培养学生的分析能力和知识应用能力。

深度学习(四):寒潮灾害的应对措施(3 分钟)

教师活动:组织学生讨论应对寒潮灾害的措施,从农业、交通、生活等方面进行思考,提问:“在寒潮来临前,我们应该如何做好防寒保暖措施?”

学生活动:分组讨论应对寒潮灾害的措施,每个小组推选一名代表发言,分享小组讨论的结果。

设计意图:通过讨论,让学生掌握应对寒潮灾害的方法,提高学生的生活技能和防灾减灾能力。

当堂应用(5 分钟)

教师活动:某中学地理实践小组探究“长江洪涝灾害的成因”,探究过程如下:

探究主题:长江洪涝灾害的成因

探究背景:历史上,长江流域多发洪水。长江洪灾主要发生在地势低平的中下游地 区,且主要集中于夏季。近40年来,长江流域发生大洪灾的频率达到每三年一次。1998年长江流域的大洪灾,造成直接经济损失达上千亿元人民币。

探究过程:

(1)据图分析长江发生洪涝灾害的自然原因(①流域面积广,支流众多;②夏季多暴雨;③6月份雨季来临时,干支流同时进入汛期,且汛期较长。)

据图分析长江发生洪涝灾害的人为原因(①上游滥伐森林,导致水土流失严重,泥沙大量进入中下游河道,河床抬高;②中游围湖造田,湖泊面积缩小,蓄洪能力下降。)。

学生活动:分组讨论,结合所学知识,对给定的资料进行分析,每个小组推选一名代表发言,阐述本小组的观点和分析结果。

设计意图:通过当堂应用,让学生将所学的气象灾害知识运用到实际情境中,培养学生运用知识解决实际问题的能力,提高学生的地理实践力和团队协作能力。

归纳总结(2 分钟)

教师活动:引导学生回顾本节课所学的主要内容,包括洪涝、干旱、台风和寒潮四种气象灾害的概念、形成原因、危害、分布及应对措施等,以思维导图的形式在黑板上呈现出来,帮助学生构建知识体系。强调气象灾害对人类社会和自然环境的影响,以及防灾减灾的重要性。

学生活动:跟随教师的引导,回顾本节课的重点知识,补充完善自己的笔记,强化记忆。

设计意图:通过归纳总结,帮助学生梳理知识脉络,形成完整的知识体系,加深对重点知识的理解和记忆,培养学生的总结归纳能力。

拓展提升(2 分钟)

教师活动:布置课后拓展任务,让学生查阅资料,了解当地历史上发生过的气象灾害情况,分析其形成原因和造成的影响,并提出一些针对当地的防灾减灾建议。鼓励学生关注国内外气象灾害的最新动态,收集相关信息,在班级内进行分享交流。

学生活动:明确课后拓展任务,课后积极查阅资料,完成任务,为班级交流做好准备。

设计意图:通过拓展提升任务,培养学生自主学习和探究的能力,让学生将地理知识与生活实际紧密联系起来,进一步提高学生的地理实践能力和社会责任感。

五、教学板书设计

气象灾害

一、洪涝灾害

1.概念:连续性或短时强降水致江河泛滥或低洼地积水,造成损失与伤亡

2.形成原因:

⑴降水:强度、持续时间、降水量

⑵地形:地势低平、排水不畅

⑶水系:河流密度、河道弯曲度

⑷人类活动:围湖造田、破坏植被(加剧);植树造林(减轻)

⑸危害:农业减产绝收、工业设施破坏、交通中断、生活受扰

⑹分布:中国(长江中下游等降水丰富、地势低平区);世界(热带雨林、亚热带季风气候区,河流中下游平原、沿海低地)

二、干旱灾害

1.概念:长时间无降水或降水异常偏少,影响生活生产

2.形成原因:

⑴降水:总量少、距平百分率低

⑵蒸发:旺盛(如内陆地区)

⑶水资源利用:不合理(过度抽取、浪费)

⑷危害:农作物生长受影响、工业用水困难、生活质量下降、生态破坏

⑸分布:中国(西北等内陆地区);世界(热带沙漠、温带大陆性气候区)

三、台风灾害

1.概念:西北太平洋上,中心附近风力 12 级以上热带气旋

2.形成原因:

⑴广阔暖洋面:提供热量与水汽

⑵充足水汽

⑶地转偏向力

3.危害:狂风破坏建筑、暴雨引发洪涝、风暴潮冲毁海岸设施

4.分布:全球热带、副热带洋面及沿海地区

四、寒潮灾害

1.概念:强冷空气迅速入侵致剧烈降温,伴有大风、雨雪、冰冻

2.形成原因:冷空气堆积、南下

3.危害:农作物冻害、交通受阻、能源供应困难

4.分布:高纬度向低纬度地区

六、课后反思

1.成功之处

⑴情境引入效果显著:以 2016 年 7 月武汉新华路体育场内的积水实例引入,成功激发学生兴趣,快速将学生带入气象灾害的学习情境,为后续教学顺利开展奠定良好基础,有效引发学生对气象灾害的关注与思考。

⑵问题链引导有效:构建的问题链贯穿教学始终,从气象灾害类型、成因到分布、危害及应对措施,层层递进,引导学生自主阅读教材、思考探究,培养学生自主学习与逻辑思维能力,多数学生能紧跟问题链思路,积极参与课堂讨论。

⑶多媒体与案例结合佳:运用多媒体展示大量高清图片、视频及各类图表,结合丰富实际案例,如围湖造田对洪涝灾害影响、西北地区干旱成因等,将抽象知识直观化,学生对气象灾害概念、形成过程及危害等理解更深刻,有助于知识掌握与应用。

⑷小组讨论活跃课堂:组织学生分组讨论干旱、台风等灾害应对措施及不同区域灾害差异原因,学生积极参与,各抒己见,在思维碰撞中深化对知识理解,同时锻炼合作学习与表达能力,课堂氛围活跃。

2.不足之处

⑴时间把控不够精准:在新知探究部分,如讲解洪涝灾害形成原因时,学生讨论热烈,导致后面深度学习环节留给寒潮灾害的时间略显紧张,对寒潮灾害形成机制中冷空气南下过程等细节讲解不够深入,部分学生理解不够透彻。

⑵个体差异关注不足:课堂上虽鼓励学生积极发言,但部分基础薄弱或性格内向学生参与度不高,在小组讨论中,部分学生主导讨论方向,个别学生缺乏主动思考与表达机会,对这部分学生个性化指导与关注不够。

⑶知识拓展深度欠缺:在拓展提升环节,布置学生查阅当地气象灾害资料并提出防灾减灾建议,但课堂上未对如何有效查阅资料、分析资料及提出合理建议进行更深入指导,学生完成任务可能存在一定盲目性,影响拓展效果。

3.改进措施

⑴优化时间管理:进一步细化各教学环节时间分配,在学生讨论环节设定严格时间限制,教师适时引导把控节奏,确保每个知识点都能得到充分讲解与学习,特别是在寒潮灾害等重要内容上给予足够时间深入探究。

⑵加强个体关注:在课堂提问、小组讨论等环节,更加关注基础薄弱和内向学生,给予更多提示与鼓励,创造更多机会让他们表达观点。在小组分组时,注重合理搭配,让每个学生都能在小组中发挥作用,得到锻炼。

⑶深化拓展指导:在拓展提升任务布置前,专门安排时间指导学生如何查阅权威资料,如通过图书馆资源、专业气象网站等获取有效信息,以及如何运用所学知识分析资料、提出科学合理的防灾减灾建议,提高学生拓展学习效果。

极端干旱

干旱

半干旱

世界干旱区和半干旱区分布图

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里