3.1.1椭圆及其标准方程 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 3.1.1椭圆及其标准方程 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 178.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-15 21:37:23 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

基本信息

课程标准模块 选择性必修第一册

使用教材版本 2019人民教育出版社A版

单元名称 3.1椭圆

单元课时数 4

一、单元学习主题分析(体现学习主题的育人价值)

主题名称 3.1椭圆

主题概述 在学面解析几何初步的基础上,在本模块中,学生将学习椭圆方程,了解椭圆与二次函数的关系,掌握椭圆的基本几何性质,感受椭圆在刻画现实世界和解决实际问题中的作用。结合已学过的曲线及其方程的实例,了解椭圆与方程的对应关系,进一步体会数形结合的思想。

主题学情分析 学生已学习了直线与方程,圆与方程等平面解析几何基础内容的情况下,利用研究直线与圆所用的坐标法来研究椭圆。

学习条件支持 定长细绳、图钉,黑板、多媒体设备、三角尺

重难点 1.了解椭圆的实际背景,感受椭圆在刻画现实世界和解决实际问题中的作用。 2.经历从具体情境中抽象出椭圆的过程,掌握椭圆的定义、标准方程及简单几何性质。

二、单元学习目标设计(基于标准、分析教材、结合学情,体现素养导向)

单元学习目标 1.了解椭圆的实际背景,感受椭圆在刻画现实世界和解决实际问题中的作用。2.经历从具体情境中抽象出椭圆的过程,掌握椭圆的定义、标准方程及简单几何性质。3.通过椭圆与方程的学习,进一步体会数形结合的思想。4.了解椭圆的简单应用。

三、各课时学习目标(聚焦课时内容,具体、可操作、可检测,学习符合学科要求) 学习目标解析(明确各学习目标达成之后,学生的具体表现和评价方式。)

第1课时 3.1.1椭圆及其标准方程(第一课) 1、知识目标:掌握椭圆的定义及其标准方程,能正确推导椭圆的标准方程.2、能力目标:培养学生的动手能力、合作学习能力和运用所学知识解决实际问题的能力;培养学生运用类比、分类讨论、数形结合思想解决问题的能力.3、情感目标:激发学生学习数学的兴趣、提高学生的审美情趣、培养学生勇于探索,敢于创新的精神.

第2课时 3.1.1椭圆及其标准方程(第二课) 1.知识目标:会求动点的轨迹方程,理解利用中间变量求曲线方程和直译法求曲线方程。 2.能力目标:借助轨迹方程的学习,培养学生的逻辑推理及直观想象的核心素养. 3.情感目标:培养学生勇于探索,敢于创新的精神.

第3课时 3.1.2椭圆的简单几何性质(第一课) 1.知识目标:掌握椭圆的范围、对称性、顶点,掌握几何意义以及的相互关系,初步学习利用方程研究曲线性质的方法。2.能力目标:利用曲线的方程来研究曲线性质的方法是学习解析几何以来的第一次,通过初步尝试,使学生经历知识产生与形成的过程,不仅注意对研究结果的掌握和应用,更重视对研究方法的思想渗透及分析问题和解决问题能力的培养;以自主探究为主,通过体验数学发现和创造的历程,培养学生观察、分析、逻辑推理、理性思维的能力。3.情感目标:通过自主探究、交流合作使学生亲身体验研究的艰辛,从中体味合作与成功的快乐,由此激发其更加积极主动的学习精神和探索勇气;通过多媒体展示,让学生体会椭圆方程结构的和谐美和椭圆曲线的对称美,培养学生的审美习惯和良好的思维品质。

第4课时 3.1.2椭圆的简单几何性质(第二课) 进一步掌握椭圆的方程及其性质的应用,会判断直线与椭圆的位置关系.

四、各课时任务设计及学习活动(指向学习目标,强调学生的活动与体验)

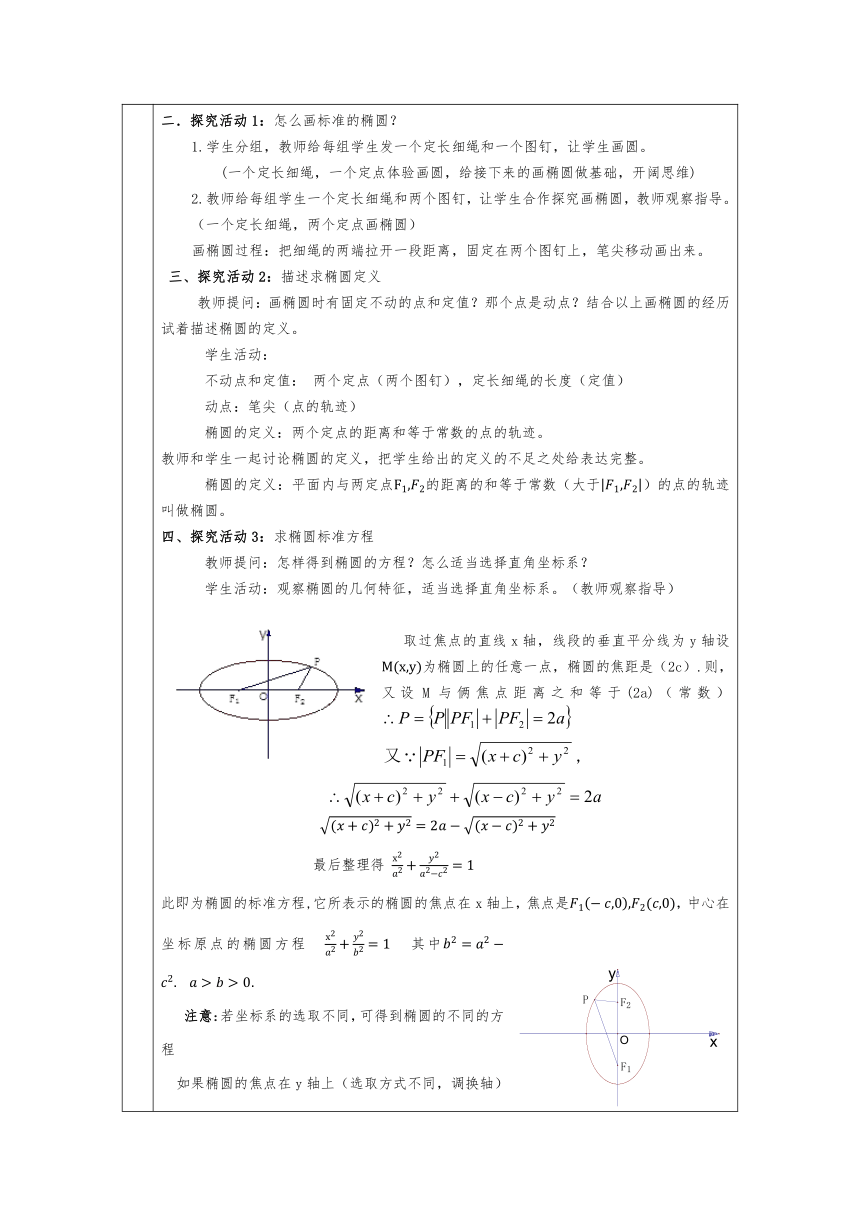

第1课时 3.1.1椭圆及其标准方程(第一课) 一、问题情境:用PPT展示生活中的椭圆图形。 让学生观察图形并提出问题。 学生可能提出的问题: 椭圆是平面图形还是立体图形? 椭圆怎么画? 椭圆像圆一样有中心点吗? 椭圆的面积和周长怎么算? 椭圆在生活中的实际用途? 教师和学生一起讨论学生提出的问题,并对本节课有价值的问题进行进一步的探究。 二.探究活动1:怎么画标准的椭圆? 1.学生分组,教师给每组学生发一个定长细绳和一个图钉,让学生画圆。 (一个定长细绳,一个定点体验画圆,给接下来的画椭圆做基础,开阔思维) 2.教师给每组学生一个定长细绳和两个图钉,让学生合作探究画椭圆,教师观察指导。 (一个定长细绳,两个定点画椭圆) 画椭圆过程:把细绳的两端拉开一段距离,固定在两个图钉上,笔尖移动画出来。 三、探究活动2:描述求椭圆定义 教师提问:画椭圆时有固定不动的点和定值?那个点是动点?结合以上画椭圆的经历试着描述椭圆的定义。 学生活动: 不动点和定值: 两个定点(两个图钉),定长细绳的长度(定值) 动点:笔尖(点的轨迹) 椭圆的定义:两个定点的距离和等于常数的点的轨迹。 教师和学生一起讨论椭圆的定义,把学生给出的定义的不足之处给表达完整。 椭圆的定义:平面内与两定点的距离的和等于常数(大于)的点的轨迹叫做椭圆。 四、探究活动3:求椭圆标准方程 教师提问:怎样得到椭圆的方程?怎么适当选择直角坐标系? 学生活动:观察椭圆的几何特征,适当选择直角坐标系。(教师观察指导) 取过焦点的直线x轴,线段的垂直平分线为y轴设为椭圆上的任意一点,椭圆的焦距是(2c).则,又设M与俩焦点距离之和等于(2a)(常数) , 最后整理得 此即为椭圆的标准方程,它所表示的椭圆的焦点在x轴上,焦点是,中心在坐标原点的椭圆方程 其中 注意:若坐标系的选取不同,可得到椭圆的不同的方程 如果椭圆的焦点在y轴上(选取方式不同,调换轴)焦点则变成,只要将方程中的x,y调换,即可得,也是椭圆的标准方程 五、探析例题: 例1:已知椭圆的两个焦点坐标分别是并且经过点,求它的标准方程。 学生做,学生讲,老师点评。 六、课堂练习: 1 .椭圆一点P到一个焦点的距离为5,则P到另一个焦点的距离为( ) ?A.5 ?B.6 ?C.7 ?D.10 2.椭圆的焦点坐标是( ) ?A.(±5,0)? B.(0,±5) ?C.(0,±12)? D.(±12,0) 七.课堂小结: 本节课学习了椭圆的定义及标准方程,应注意以下几点: ①椭圆的定义 ; ②椭圆的标准方程③a、b、c的几何意义 八.课后作业: P115习题3.1第2题 九、课后反思:

第2课时 3.1.1椭圆及其标准方程(第二课) 一、复习回顾: 教师提问:1.椭圆的定义是什么?2.椭圆的标准方程是什么?3.a,b,c的几何意义? 学生活动:回顾上节内容,回答教师的上述问题。 二、探析例题、方法归纳: 例2:如图,在圆 上任取一点P,经过点P作x轴的垂线段PD, D为 垂足。当点P在圆上运动时,线段PD的终点M的轨迹是什么?为什么? 师生分析:点P在圆 上运动, 点P的运动引起点M运动,我们可以由M为线段PD的终点得到点M与点P坐标之间的关系式,并由点P的坐标满足圆的方程得到点M的坐标所满足的方程。 解:设点M的坐标为(x,y),点P的坐标为 则点D的坐标为由点M是线段PD的中点,得 . 因为点P 在圆 上, 所以 把 代入方程 ①, 得 即 所以点M的轨迹是椭圆。 方法归纳:让学生总结,教师完善 寻求点M的坐标(x,y)中x,y与 之间的关系,然后消去,得到点M的轨迹方程。 这是解析几何中求点的轨迹方程的常用方法。 1.将圆按某个方向均匀的压缩(拉长),可得椭圆。 2.求轨迹方程方法—相关点法,即利用中间变量(已知动点)求曲线方程。 例3:如图,设A,B两点的坐标分别为(-5,0),(5,0).直线AM,BM相较于点M,且它们的斜率之积是求点M的轨迹方程。 师生分析:设点M的坐标为 (x,y), 那么直线AM,BM的斜率就可用含 x,y的关系式分别表示.且它们的斜率之积是可得出x,y之间的关系式,进而得到点M的轨迹方程。 解:设点M的坐标为(x,y),因为点A的坐标是(-5,0),所以直线AM的斜率 同理,直线BM 的斜率 有已知,有 化简,得点M的轨迹方程为 点M的轨迹是除去(-5,0),(5,0)两点的椭圆. 方法归纳: 这种求轨迹方法—直译法. 课堂练习:P109 第1.2.3.4题. 四、课堂小节:本节课学习了动点轨迹方程的两种方法:利用中间变量求曲线方程和直译法求曲线方程。 五、课后反思:

第3课时 3.1.2椭圆的简单几何性质(第一课) 一、情境引入 使用多媒体手段展示大小、扁圆程度等不同的椭圆,体现椭圆形状的美,然后分别从椭圆为封闭曲线,即范围入手讲出椭圆的范围,对称性,离心率等问题. 教师提问:研究曲线的几何特征有什么意义?从哪些方面来研究? 学生思考、讨论:通过对曲线的范围、对称性及特殊点的讨论,可以从整体上把握曲线的形状、大小和位置.要从范围、对称性、顶点及其他特征性质来研究曲线的几何性质. 二、新课探析 教师:下面,我们利用椭圆来研究椭圆的几何性质。 探究1:观察椭圆的形状,你能从图上看出它的范围吗?它具有怎样的对称性?椭圆上那些点比较特殊? 探究2:本章第一课画椭圆时,定长细绳长度不变的情况下,俩焦点的距离越大椭圆的形状越扁,俩焦点的距离越小椭圆的形状越圆,你能从中受启发用适当的定量刻画椭圆的扁平程度吗? 学生活动:观察椭圆的形状和方程的特点研究椭圆的简单几何性质。讨论上述探究问题。 焦点的 位置焦点在x轴上焦点在y轴上图形焦点的 位置焦点在x轴上焦点在y轴上标准 方程+=1(a>b>0)+=1(a>b>0)范围-a≤x≤a且-b≤y≤b-b≤x≤b且-a≤y≤a对称性对称轴为坐标轴,对称中心为原点顶点A1(-a,0),A2(a,0) B1(0,-b),B2(0,b)A1(0,-a),A2(0,a) B1(-b,0),B2(b,0)轴长短轴长|B1B2|=2b,长轴长|A1A2|=2a焦点F1(-c,0),F2(c,0)F1(0,-c),F2(0,c)焦距|F1F2|=2c

2.离心率 (1)定义:椭圆的焦距与长轴长的比ca称为椭圆的离心率. (2)性质:离心率e的范围是(0,1).当e越接近于1时,椭圆越扁;当e越接近于0时,椭圆就越接近于圆. 思考:离心率相同的椭圆是同一椭圆吗? [提示] 不是,离心率是比值,比值相同不代表a,c值相同,它反映的是椭圆的扁圆程度. 三、探析例题: 例4:求椭圆的长轴和短轴的长、离心率、焦点和顶点的坐标。 学生自己做、讲解答案,教师点评。 课堂练习: 1.思考辨析(正确的打“√”,错误的打“×”) (1)椭圆+=1(a>b>0)的长轴长等于a. ( ) (2)椭圆上的点到焦点的距离的最小值为a-c. ( ) (3)椭圆的离心率e越小,椭圆越圆. ( ) [提示] (1)× (2)√ (3)√ 2.经过点P(3,0),Q(0,2)的椭圆的标准方程为( ) A.+=1 B.+=1 C.-=1 D.-=1 A [由题易知点P(3,0),Q(0,2)分别是椭圆长轴和短轴的一个端点,故椭圆的焦点在x轴上,所以a=3,b=2,故椭圆的标准方程为+=1.] 3.椭圆的长轴长是短轴长的2倍,它的一个焦点为(0,),则椭圆的标准方程是________. x2+=1 [依题意得2a=4b,c=,又a2=b2+c2, ∴a=2,b=1,故椭圆的标准方程为x2+=1.] 4.设椭圆+=1(0<b<5)的长轴长、短轴长、焦距成等差数列,则离心率的值为________. [由条件知2×5+2c=4b,即2b=c+5, 又a2-b2=c2,a=5解得b=4,c=3. ∴离心率e==.] 课堂小结: 椭圆的焦点决定椭圆的位置,范围决定椭圆的大小,离心率决定椭圆的扁平程度,对称性是椭圆的重要特征,顶点是椭圆与对称轴的交点,是椭圆重要的特殊点.若已知椭圆的标准方程,则根据a,b的值可确定其性质. 作业:P115 习题3.1 第2、3题 课后反思:

第 4 课 时 3.1.2椭圆的简单几何性质(第二课) 一、问题情境: 教师提问:大家知道,直线与圆有三种位置关系,设圆心到直线的距离为d,圆的半径为R,则d>R时 直线与圆相离; d=R时 直线与圆相切;d<R时 直线与圆相交. 那么直线与椭圆有几种位置关系呢?又如何来判定呢? 二、合作探究: 学生已经经历过圆与直线的位置判定的两种方法,利用这个探究椭圆与直线的为关系。 1.点与椭圆的位置关系 点P(x0,y0)与椭圆+=1(a>b>0)的位置关系: 点P在椭圆上 ; 点P在椭圆内部 ; 点P在椭圆外部 . 2.直线与椭圆的位置关系 直线y=kx+m与椭圆+=1(a>b>0)的位置关系: 联立消去y得一个关于x的一元二次方程. 位置关系解的个数Δ的取值相交两解Δ>0位置关系解的个数Δ的取值相切一解Δ=0相离无解Δ<0

思考:过原点的直线和椭圆相交,两交点关于原点对称吗? [提示] 根据椭圆的对称性知,两交点关于原点对称. 三、例题探析: 【例1】 已知直线l:y=2x+m,椭圆C:+=1.试问当m取何值时,直线l与椭圆C: (1)有两个公共点; (2)有且只有一个公共点; (3)没有公共点. [思路探究] → →→得出结论 [解] 直线l的方程与椭圆C的方程联立,得方程组消去y,得9x2+8mx+2m2-4=0 ①. 方程①的判别式Δ=(8m)2-4×9×(2m2-4)=-8m2+144. (1)当Δ>0,即-3<m<3时,方程①有两个不同的实数根,可知原方程组有两组不同的实数解.这时直线l与椭圆C有两个公共点. (2)当Δ=0,即m=±3时,方程①有两个相同的实数解,可知原方程组有两组相同的实数解.这时直线l与椭圆C有且只有一个公共点. (3)当Δ<0,即m<-3或m>3时,方程①没有实数解,可知原方程组没有实数解.这时直线l与椭圆C没有公共点. 四、归纳总结: 代数法判断直线与椭圆的位置关系 判断直线与椭圆的位置关系,通过解直线方程与椭圆方程组成的方程组,消去方程组中的一个变量,得到关于另一个变量的一元二次方程,则 Δ>0 直线与椭圆相交; Δ=0 直线与椭圆相切; Δ<0 直线与椭圆相离. 提醒:注意方程组的解与交点个数之间的等价关系. 五、课堂练习: 1.若直线y=kx+1(k∈R)与椭圆+=1恒有公共点,求实数m的取值范围. [解] 因为y=kx+1(k∈R)恒过点(0,1),则点(0,1)在椭圆+=1内或椭圆上时,直线与椭圆恒有公共点,所以≤1,即m≥1. 当m=5时,+=1不是椭圆,它是以原点为圆心,半径为的圆.因此,m的取值范围为[1,5)∪(5,+∞). 六、课堂小结: 让学生做总结。 课后反思:

基本信息

课程标准模块 选择性必修第一册

使用教材版本 2019人民教育出版社A版

单元名称 3.1椭圆

单元课时数 4

一、单元学习主题分析(体现学习主题的育人价值)

主题名称 3.1椭圆

主题概述 在学面解析几何初步的基础上,在本模块中,学生将学习椭圆方程,了解椭圆与二次函数的关系,掌握椭圆的基本几何性质,感受椭圆在刻画现实世界和解决实际问题中的作用。结合已学过的曲线及其方程的实例,了解椭圆与方程的对应关系,进一步体会数形结合的思想。

主题学情分析 学生已学习了直线与方程,圆与方程等平面解析几何基础内容的情况下,利用研究直线与圆所用的坐标法来研究椭圆。

学习条件支持 定长细绳、图钉,黑板、多媒体设备、三角尺

重难点 1.了解椭圆的实际背景,感受椭圆在刻画现实世界和解决实际问题中的作用。 2.经历从具体情境中抽象出椭圆的过程,掌握椭圆的定义、标准方程及简单几何性质。

二、单元学习目标设计(基于标准、分析教材、结合学情,体现素养导向)

单元学习目标 1.了解椭圆的实际背景,感受椭圆在刻画现实世界和解决实际问题中的作用。2.经历从具体情境中抽象出椭圆的过程,掌握椭圆的定义、标准方程及简单几何性质。3.通过椭圆与方程的学习,进一步体会数形结合的思想。4.了解椭圆的简单应用。

三、各课时学习目标(聚焦课时内容,具体、可操作、可检测,学习符合学科要求) 学习目标解析(明确各学习目标达成之后,学生的具体表现和评价方式。)

第1课时 3.1.1椭圆及其标准方程(第一课) 1、知识目标:掌握椭圆的定义及其标准方程,能正确推导椭圆的标准方程.2、能力目标:培养学生的动手能力、合作学习能力和运用所学知识解决实际问题的能力;培养学生运用类比、分类讨论、数形结合思想解决问题的能力.3、情感目标:激发学生学习数学的兴趣、提高学生的审美情趣、培养学生勇于探索,敢于创新的精神.

第2课时 3.1.1椭圆及其标准方程(第二课) 1.知识目标:会求动点的轨迹方程,理解利用中间变量求曲线方程和直译法求曲线方程。 2.能力目标:借助轨迹方程的学习,培养学生的逻辑推理及直观想象的核心素养. 3.情感目标:培养学生勇于探索,敢于创新的精神.

第3课时 3.1.2椭圆的简单几何性质(第一课) 1.知识目标:掌握椭圆的范围、对称性、顶点,掌握几何意义以及的相互关系,初步学习利用方程研究曲线性质的方法。2.能力目标:利用曲线的方程来研究曲线性质的方法是学习解析几何以来的第一次,通过初步尝试,使学生经历知识产生与形成的过程,不仅注意对研究结果的掌握和应用,更重视对研究方法的思想渗透及分析问题和解决问题能力的培养;以自主探究为主,通过体验数学发现和创造的历程,培养学生观察、分析、逻辑推理、理性思维的能力。3.情感目标:通过自主探究、交流合作使学生亲身体验研究的艰辛,从中体味合作与成功的快乐,由此激发其更加积极主动的学习精神和探索勇气;通过多媒体展示,让学生体会椭圆方程结构的和谐美和椭圆曲线的对称美,培养学生的审美习惯和良好的思维品质。

第4课时 3.1.2椭圆的简单几何性质(第二课) 进一步掌握椭圆的方程及其性质的应用,会判断直线与椭圆的位置关系.

四、各课时任务设计及学习活动(指向学习目标,强调学生的活动与体验)

第1课时 3.1.1椭圆及其标准方程(第一课) 一、问题情境:用PPT展示生活中的椭圆图形。 让学生观察图形并提出问题。 学生可能提出的问题: 椭圆是平面图形还是立体图形? 椭圆怎么画? 椭圆像圆一样有中心点吗? 椭圆的面积和周长怎么算? 椭圆在生活中的实际用途? 教师和学生一起讨论学生提出的问题,并对本节课有价值的问题进行进一步的探究。 二.探究活动1:怎么画标准的椭圆? 1.学生分组,教师给每组学生发一个定长细绳和一个图钉,让学生画圆。 (一个定长细绳,一个定点体验画圆,给接下来的画椭圆做基础,开阔思维) 2.教师给每组学生一个定长细绳和两个图钉,让学生合作探究画椭圆,教师观察指导。 (一个定长细绳,两个定点画椭圆) 画椭圆过程:把细绳的两端拉开一段距离,固定在两个图钉上,笔尖移动画出来。 三、探究活动2:描述求椭圆定义 教师提问:画椭圆时有固定不动的点和定值?那个点是动点?结合以上画椭圆的经历试着描述椭圆的定义。 学生活动: 不动点和定值: 两个定点(两个图钉),定长细绳的长度(定值) 动点:笔尖(点的轨迹) 椭圆的定义:两个定点的距离和等于常数的点的轨迹。 教师和学生一起讨论椭圆的定义,把学生给出的定义的不足之处给表达完整。 椭圆的定义:平面内与两定点的距离的和等于常数(大于)的点的轨迹叫做椭圆。 四、探究活动3:求椭圆标准方程 教师提问:怎样得到椭圆的方程?怎么适当选择直角坐标系? 学生活动:观察椭圆的几何特征,适当选择直角坐标系。(教师观察指导) 取过焦点的直线x轴,线段的垂直平分线为y轴设为椭圆上的任意一点,椭圆的焦距是(2c).则,又设M与俩焦点距离之和等于(2a)(常数) , 最后整理得 此即为椭圆的标准方程,它所表示的椭圆的焦点在x轴上,焦点是,中心在坐标原点的椭圆方程 其中 注意:若坐标系的选取不同,可得到椭圆的不同的方程 如果椭圆的焦点在y轴上(选取方式不同,调换轴)焦点则变成,只要将方程中的x,y调换,即可得,也是椭圆的标准方程 五、探析例题: 例1:已知椭圆的两个焦点坐标分别是并且经过点,求它的标准方程。 学生做,学生讲,老师点评。 六、课堂练习: 1 .椭圆一点P到一个焦点的距离为5,则P到另一个焦点的距离为( ) ?A.5 ?B.6 ?C.7 ?D.10 2.椭圆的焦点坐标是( ) ?A.(±5,0)? B.(0,±5) ?C.(0,±12)? D.(±12,0) 七.课堂小结: 本节课学习了椭圆的定义及标准方程,应注意以下几点: ①椭圆的定义 ; ②椭圆的标准方程③a、b、c的几何意义 八.课后作业: P115习题3.1第2题 九、课后反思:

第2课时 3.1.1椭圆及其标准方程(第二课) 一、复习回顾: 教师提问:1.椭圆的定义是什么?2.椭圆的标准方程是什么?3.a,b,c的几何意义? 学生活动:回顾上节内容,回答教师的上述问题。 二、探析例题、方法归纳: 例2:如图,在圆 上任取一点P,经过点P作x轴的垂线段PD, D为 垂足。当点P在圆上运动时,线段PD的终点M的轨迹是什么?为什么? 师生分析:点P在圆 上运动, 点P的运动引起点M运动,我们可以由M为线段PD的终点得到点M与点P坐标之间的关系式,并由点P的坐标满足圆的方程得到点M的坐标所满足的方程。 解:设点M的坐标为(x,y),点P的坐标为 则点D的坐标为由点M是线段PD的中点,得 . 因为点P 在圆 上, 所以 把 代入方程 ①, 得 即 所以点M的轨迹是椭圆。 方法归纳:让学生总结,教师完善 寻求点M的坐标(x,y)中x,y与 之间的关系,然后消去,得到点M的轨迹方程。 这是解析几何中求点的轨迹方程的常用方法。 1.将圆按某个方向均匀的压缩(拉长),可得椭圆。 2.求轨迹方程方法—相关点法,即利用中间变量(已知动点)求曲线方程。 例3:如图,设A,B两点的坐标分别为(-5,0),(5,0).直线AM,BM相较于点M,且它们的斜率之积是求点M的轨迹方程。 师生分析:设点M的坐标为 (x,y), 那么直线AM,BM的斜率就可用含 x,y的关系式分别表示.且它们的斜率之积是可得出x,y之间的关系式,进而得到点M的轨迹方程。 解:设点M的坐标为(x,y),因为点A的坐标是(-5,0),所以直线AM的斜率 同理,直线BM 的斜率 有已知,有 化简,得点M的轨迹方程为 点M的轨迹是除去(-5,0),(5,0)两点的椭圆. 方法归纳: 这种求轨迹方法—直译法. 课堂练习:P109 第1.2.3.4题. 四、课堂小节:本节课学习了动点轨迹方程的两种方法:利用中间变量求曲线方程和直译法求曲线方程。 五、课后反思:

第3课时 3.1.2椭圆的简单几何性质(第一课) 一、情境引入 使用多媒体手段展示大小、扁圆程度等不同的椭圆,体现椭圆形状的美,然后分别从椭圆为封闭曲线,即范围入手讲出椭圆的范围,对称性,离心率等问题. 教师提问:研究曲线的几何特征有什么意义?从哪些方面来研究? 学生思考、讨论:通过对曲线的范围、对称性及特殊点的讨论,可以从整体上把握曲线的形状、大小和位置.要从范围、对称性、顶点及其他特征性质来研究曲线的几何性质. 二、新课探析 教师:下面,我们利用椭圆来研究椭圆的几何性质。 探究1:观察椭圆的形状,你能从图上看出它的范围吗?它具有怎样的对称性?椭圆上那些点比较特殊? 探究2:本章第一课画椭圆时,定长细绳长度不变的情况下,俩焦点的距离越大椭圆的形状越扁,俩焦点的距离越小椭圆的形状越圆,你能从中受启发用适当的定量刻画椭圆的扁平程度吗? 学生活动:观察椭圆的形状和方程的特点研究椭圆的简单几何性质。讨论上述探究问题。 焦点的 位置焦点在x轴上焦点在y轴上图形焦点的 位置焦点在x轴上焦点在y轴上标准 方程+=1(a>b>0)+=1(a>b>0)范围-a≤x≤a且-b≤y≤b-b≤x≤b且-a≤y≤a对称性对称轴为坐标轴,对称中心为原点顶点A1(-a,0),A2(a,0) B1(0,-b),B2(0,b)A1(0,-a),A2(0,a) B1(-b,0),B2(b,0)轴长短轴长|B1B2|=2b,长轴长|A1A2|=2a焦点F1(-c,0),F2(c,0)F1(0,-c),F2(0,c)焦距|F1F2|=2c

2.离心率 (1)定义:椭圆的焦距与长轴长的比ca称为椭圆的离心率. (2)性质:离心率e的范围是(0,1).当e越接近于1时,椭圆越扁;当e越接近于0时,椭圆就越接近于圆. 思考:离心率相同的椭圆是同一椭圆吗? [提示] 不是,离心率是比值,比值相同不代表a,c值相同,它反映的是椭圆的扁圆程度. 三、探析例题: 例4:求椭圆的长轴和短轴的长、离心率、焦点和顶点的坐标。 学生自己做、讲解答案,教师点评。 课堂练习: 1.思考辨析(正确的打“√”,错误的打“×”) (1)椭圆+=1(a>b>0)的长轴长等于a. ( ) (2)椭圆上的点到焦点的距离的最小值为a-c. ( ) (3)椭圆的离心率e越小,椭圆越圆. ( ) [提示] (1)× (2)√ (3)√ 2.经过点P(3,0),Q(0,2)的椭圆的标准方程为( ) A.+=1 B.+=1 C.-=1 D.-=1 A [由题易知点P(3,0),Q(0,2)分别是椭圆长轴和短轴的一个端点,故椭圆的焦点在x轴上,所以a=3,b=2,故椭圆的标准方程为+=1.] 3.椭圆的长轴长是短轴长的2倍,它的一个焦点为(0,),则椭圆的标准方程是________. x2+=1 [依题意得2a=4b,c=,又a2=b2+c2, ∴a=2,b=1,故椭圆的标准方程为x2+=1.] 4.设椭圆+=1(0<b<5)的长轴长、短轴长、焦距成等差数列,则离心率的值为________. [由条件知2×5+2c=4b,即2b=c+5, 又a2-b2=c2,a=5解得b=4,c=3. ∴离心率e==.] 课堂小结: 椭圆的焦点决定椭圆的位置,范围决定椭圆的大小,离心率决定椭圆的扁平程度,对称性是椭圆的重要特征,顶点是椭圆与对称轴的交点,是椭圆重要的特殊点.若已知椭圆的标准方程,则根据a,b的值可确定其性质. 作业:P115 习题3.1 第2、3题 课后反思:

第 4 课 时 3.1.2椭圆的简单几何性质(第二课) 一、问题情境: 教师提问:大家知道,直线与圆有三种位置关系,设圆心到直线的距离为d,圆的半径为R,则d>R时 直线与圆相离; d=R时 直线与圆相切;d<R时 直线与圆相交. 那么直线与椭圆有几种位置关系呢?又如何来判定呢? 二、合作探究: 学生已经经历过圆与直线的位置判定的两种方法,利用这个探究椭圆与直线的为关系。 1.点与椭圆的位置关系 点P(x0,y0)与椭圆+=1(a>b>0)的位置关系: 点P在椭圆上 ; 点P在椭圆内部 ; 点P在椭圆外部 . 2.直线与椭圆的位置关系 直线y=kx+m与椭圆+=1(a>b>0)的位置关系: 联立消去y得一个关于x的一元二次方程. 位置关系解的个数Δ的取值相交两解Δ>0位置关系解的个数Δ的取值相切一解Δ=0相离无解Δ<0

思考:过原点的直线和椭圆相交,两交点关于原点对称吗? [提示] 根据椭圆的对称性知,两交点关于原点对称. 三、例题探析: 【例1】 已知直线l:y=2x+m,椭圆C:+=1.试问当m取何值时,直线l与椭圆C: (1)有两个公共点; (2)有且只有一个公共点; (3)没有公共点. [思路探究] → →→得出结论 [解] 直线l的方程与椭圆C的方程联立,得方程组消去y,得9x2+8mx+2m2-4=0 ①. 方程①的判别式Δ=(8m)2-4×9×(2m2-4)=-8m2+144. (1)当Δ>0,即-3<m<3时,方程①有两个不同的实数根,可知原方程组有两组不同的实数解.这时直线l与椭圆C有两个公共点. (2)当Δ=0,即m=±3时,方程①有两个相同的实数解,可知原方程组有两组相同的实数解.这时直线l与椭圆C有且只有一个公共点. (3)当Δ<0,即m<-3或m>3时,方程①没有实数解,可知原方程组没有实数解.这时直线l与椭圆C没有公共点. 四、归纳总结: 代数法判断直线与椭圆的位置关系 判断直线与椭圆的位置关系,通过解直线方程与椭圆方程组成的方程组,消去方程组中的一个变量,得到关于另一个变量的一元二次方程,则 Δ>0 直线与椭圆相交; Δ=0 直线与椭圆相切; Δ<0 直线与椭圆相离. 提醒:注意方程组的解与交点个数之间的等价关系. 五、课堂练习: 1.若直线y=kx+1(k∈R)与椭圆+=1恒有公共点,求实数m的取值范围. [解] 因为y=kx+1(k∈R)恒过点(0,1),则点(0,1)在椭圆+=1内或椭圆上时,直线与椭圆恒有公共点,所以≤1,即m≥1. 当m=5时,+=1不是椭圆,它是以原点为圆心,半径为的圆.因此,m的取值范围为[1,5)∪(5,+∞). 六、课堂小结: 让学生做总结。 课后反思: