第11课 马克思主义的诞生与传播 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第11课 马克思主义的诞生与传播 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-15 19:48:31 | ||

图片预览

文档简介

《第11课马克思主义的诞生与传播》教学设计

教学指导思想与理论依据

建构主义提倡在教师指导下的、以学习者为中心的学习,也就是说,既强调学习者的认知主体作用,又不忽视教师的指导作用,教师是意义建构的帮助者、促进者,而不是知识的传授者与灌输者。学生是信息加工的主体、是意义的主动建构者,而不是外部刺激的被动接受者和被灌输的对象。

教学背景分析

课题及教学内容分析课程标准通过了解马克思主义产生的时代背景以及马克思、恩格斯的理论探索与革命实践,了解《共产党宣言》的主要内容,理解马克思主义产生的世界意义。在了解层面:了解马克思主义产生的时代背景以及马克思、恩格斯的理论探索与革命实践,了解《共产党宣言》的主要内容。在理解层面:理解马克思主义产生的世界意义。教材分析从微观层面看,教材三个子目“早期工人运动与社会主义思想的萌发”“马克思主义的诞生”“国际工人运动的发展”不但呈现出时序上的递进关系,还遵循历史思维,围绕马克思主义诞生的背景、内容与世界意义展开论述,介绍必要的历史知识,并加以分析。从中观层面来看,首先,第五单元“工业革命与马克思主义的诞生”下含“影响世界的工业革命”“马克思主义的诞生与传播”两课,第六单元“世界殖民体系与亚非拉民族独立运动”下含“资本主义世界殖民体系的形成”“亚非拉民族独立运动”两课。这两个单元共同构成“工业革命影响下的世界”这一大概念。所以,本课需要分析马克思主义的诞生与工业革命的关系。其次,学习本课对理解第七单元第15课“十月革命的胜利与苏联的社会主义实践”与第16课“亚非拉民族民主运动的高涨”的爆发背景具有作用,因此,需要重点阐述马克思主义诞生的世界意义。本课总体概述了社会主义从空想变成科学的历史,勾画了人类对未来幸福社会的蓝图,马克思主义的诞生为人类思想发展史增添了浓墨重彩的一笔,意义深远。从宏观层面来看,学习本课可以帮助学生理解这一概念“马克思主义”,并将其具体化、形象化,让学生认识到社会主义并不是马恩闭门造车的产物,也不是高高在上、遥不可及的理论,而是在当时的时代背景下,所有工人共同的愿望与希望。学生情况分析通过初中的学习,学生们对马克思主义诞生的时代背景、《共产党宣言》内容以及马克思主义给世界工人运动带来的影响都有一定的了解。 但是关于马克思主义如何诞生、发展与投入实践的逻辑关系并不明晰。因此,教师在高中教学中需要深化马克思主义诞生-发展-投入实践的逻辑关系。在时代背景部分,高中教师不但要厘清工业革命与早期工人运动之间的关系,还要了解空想社会主义的内容与弊端,体会马克思主义诞生的必然性;在了解《共产党宣言》的内容部分,高中教师需要在初中了解具体《共产党宣言》的语句的基础之上进一步提炼、串联概念,让学生更有逻辑地理解《共产党宣言》的内容;在马克思主义的诞生意义,让学生理解马克思主义并不是象牙塔中的静态的学问,而是动态的、开放的不断发展的实践理论。

教学目标

通过对比工业革命后欧洲社会的分化,了解资本主义的弊端,认识科学革命理论诞生的必要性。通过阅读《共产党宣言》原文内容,理解共产主义的基本内涵与马克思主义的思想精华。通过自主观察马克思与恩格斯革命活动地图,强化时空观念,理解马克思、恩格斯的革命实践。通过把握马克思主义与世界民族民主运动的联系,理解马克思主义产生的世界意义,构建历史解释。

教学重点和难点

教学重点《共产党宣言》的发表标志着马克思主义的诞生教学难点马克思主义产生的世界意义

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

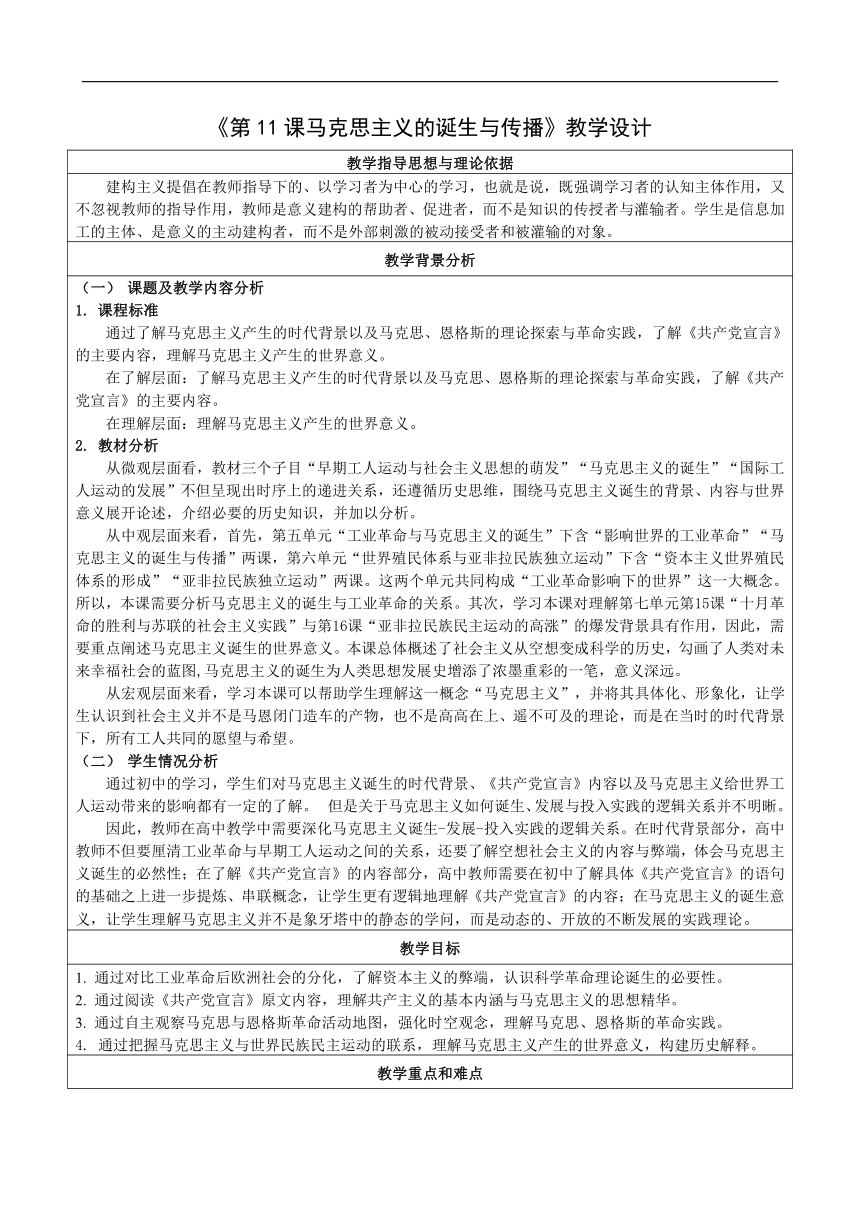

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

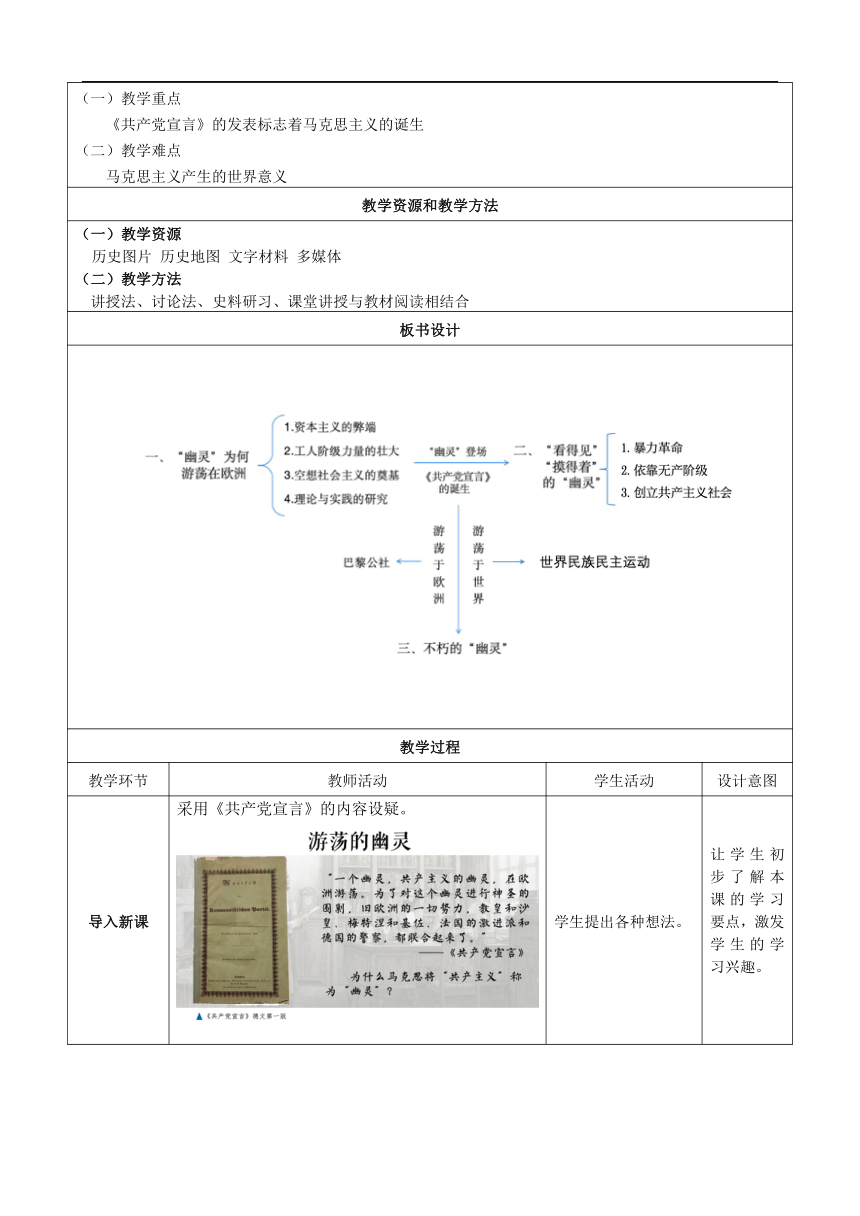

导入新课 采用《共产党宣言》的内容设疑。 学生提出各种想法。 让学生初步了解本课的学习要点,激发学生的学习兴趣。

一、“幽灵”为何游荡在欧洲 采用表格数据、图片与文字材料将工业革命后经济大发展、社会阶层收入分配不均与工人阶级恶劣、艰苦的生产生活状态,突出工业革命后贫富阶层的分化与社会的割裂,突出资本主义的弊端。提出以下问题:①18世纪-19世纪的英国经济状况如何?②资产阶级与工人阶级的工资差距如何?体现出了什么?运用图片与文字资料,解释工人运动的蓬勃发展的表现、过程及失败的原因。运用三段材料分析空想社会主义主张的共同点与新和谐公社失败原因。运用地图与时间轴表现马克思与恩格斯的理论探索与革命实践创立了马克思主义。 学生能够根据材料提取出生产力发展飞速、贫富差距大,工人处于贫困、悲惨的生活状况之中。①学生能够从史料中提取出宪章运动采用和平合法的手段进行维权,结果遭到了政府的镇压,失败了。②学生能够思考到和平维权的反面是暴力维权,但是无法思考到工人运动需要科学的革命理论指导。学生可以从中归纳出空想社会主义代表人物的共同点。学生结合地图与时间轴进行分析。 结合材料,联系课内外知识,学会提取材料信息,概括及分析问题能力

二、反讽与驳斥:“看得见”“摸得着”的“幽灵” 1.运用三段材料解读《共产党宣言》的内容。2.运用表格阐发马克思主义体系。 解读史料,提取关键信息。 1.用与“幽灵”的神出鬼没的形象相反的“看得见”“摸得着”两个词形容“幽灵”,并解读《宣言》的内容,突显《共产党宣言》的深刻理论。2.运用知识框架图,让学生直观地认识马克思主义体系的构成,加深对马克思主义的认识。

三、不朽的“幽灵”:游荡于欧洲,更游荡于世界 一、(一)“幽灵”游荡于欧洲采用地图,探究第一国际建立的作用。将巴黎公社革命措施制成表格,分析巴黎公社的性质与原则。采用文字材料,分析巴黎公社为何失败后仍受到歌颂。()(二)“幽灵”更游荡于世界1、1. 运营表格与图片说明马克思主义已经从“幽灵”变成了了一种信仰。 学生能够通过教师的指导分析第一国际。学生能够提取表格信息,解答问题。学生根据材料畅所欲言。 通过归纳巴黎公社采取的革命措施,分析巴黎公社是无产阶级性质的政权,让学生认识到巴黎公社的伟大的世界意义。 通过呈现欧洲、美洲、非洲等地区的国家以马克思主义为指导反帝反封建,实现民族独立,建立社会主义国家的表格,使学生认识到马克思主义的世界意义。

课堂小结 20世纪70年代末以来,马克思主义与中国的改革开放和社会主义现代化建设相结合,焕发出蓬勃生机,谱写了中国特色社会主义的绚丽华章,也续写了国际共产主义运动新的篇章。 学生认真听讲。 通过中国创造性运用马克思主义所取得的成就,凸显马克思主义强大的生命力。

教学反思

在本课中是否存在材料堆砌,没有深入解读材料的情况?对于《共产党宣言》内容的解读是否存在不够深入、偏离重点的现象?马克思主义对于高中生来说依然是比较抽象的概念,在本课的讲解中我是否有做到够深入浅出?我所运用的材料是否继续将复杂的东西复杂化?

PAGE

教学指导思想与理论依据

建构主义提倡在教师指导下的、以学习者为中心的学习,也就是说,既强调学习者的认知主体作用,又不忽视教师的指导作用,教师是意义建构的帮助者、促进者,而不是知识的传授者与灌输者。学生是信息加工的主体、是意义的主动建构者,而不是外部刺激的被动接受者和被灌输的对象。

教学背景分析

课题及教学内容分析课程标准通过了解马克思主义产生的时代背景以及马克思、恩格斯的理论探索与革命实践,了解《共产党宣言》的主要内容,理解马克思主义产生的世界意义。在了解层面:了解马克思主义产生的时代背景以及马克思、恩格斯的理论探索与革命实践,了解《共产党宣言》的主要内容。在理解层面:理解马克思主义产生的世界意义。教材分析从微观层面看,教材三个子目“早期工人运动与社会主义思想的萌发”“马克思主义的诞生”“国际工人运动的发展”不但呈现出时序上的递进关系,还遵循历史思维,围绕马克思主义诞生的背景、内容与世界意义展开论述,介绍必要的历史知识,并加以分析。从中观层面来看,首先,第五单元“工业革命与马克思主义的诞生”下含“影响世界的工业革命”“马克思主义的诞生与传播”两课,第六单元“世界殖民体系与亚非拉民族独立运动”下含“资本主义世界殖民体系的形成”“亚非拉民族独立运动”两课。这两个单元共同构成“工业革命影响下的世界”这一大概念。所以,本课需要分析马克思主义的诞生与工业革命的关系。其次,学习本课对理解第七单元第15课“十月革命的胜利与苏联的社会主义实践”与第16课“亚非拉民族民主运动的高涨”的爆发背景具有作用,因此,需要重点阐述马克思主义诞生的世界意义。本课总体概述了社会主义从空想变成科学的历史,勾画了人类对未来幸福社会的蓝图,马克思主义的诞生为人类思想发展史增添了浓墨重彩的一笔,意义深远。从宏观层面来看,学习本课可以帮助学生理解这一概念“马克思主义”,并将其具体化、形象化,让学生认识到社会主义并不是马恩闭门造车的产物,也不是高高在上、遥不可及的理论,而是在当时的时代背景下,所有工人共同的愿望与希望。学生情况分析通过初中的学习,学生们对马克思主义诞生的时代背景、《共产党宣言》内容以及马克思主义给世界工人运动带来的影响都有一定的了解。 但是关于马克思主义如何诞生、发展与投入实践的逻辑关系并不明晰。因此,教师在高中教学中需要深化马克思主义诞生-发展-投入实践的逻辑关系。在时代背景部分,高中教师不但要厘清工业革命与早期工人运动之间的关系,还要了解空想社会主义的内容与弊端,体会马克思主义诞生的必然性;在了解《共产党宣言》的内容部分,高中教师需要在初中了解具体《共产党宣言》的语句的基础之上进一步提炼、串联概念,让学生更有逻辑地理解《共产党宣言》的内容;在马克思主义的诞生意义,让学生理解马克思主义并不是象牙塔中的静态的学问,而是动态的、开放的不断发展的实践理论。

教学目标

通过对比工业革命后欧洲社会的分化,了解资本主义的弊端,认识科学革命理论诞生的必要性。通过阅读《共产党宣言》原文内容,理解共产主义的基本内涵与马克思主义的思想精华。通过自主观察马克思与恩格斯革命活动地图,强化时空观念,理解马克思、恩格斯的革命实践。通过把握马克思主义与世界民族民主运动的联系,理解马克思主义产生的世界意义,构建历史解释。

教学重点和难点

教学重点《共产党宣言》的发表标志着马克思主义的诞生教学难点马克思主义产生的世界意义

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 采用《共产党宣言》的内容设疑。 学生提出各种想法。 让学生初步了解本课的学习要点,激发学生的学习兴趣。

一、“幽灵”为何游荡在欧洲 采用表格数据、图片与文字材料将工业革命后经济大发展、社会阶层收入分配不均与工人阶级恶劣、艰苦的生产生活状态,突出工业革命后贫富阶层的分化与社会的割裂,突出资本主义的弊端。提出以下问题:①18世纪-19世纪的英国经济状况如何?②资产阶级与工人阶级的工资差距如何?体现出了什么?运用图片与文字资料,解释工人运动的蓬勃发展的表现、过程及失败的原因。运用三段材料分析空想社会主义主张的共同点与新和谐公社失败原因。运用地图与时间轴表现马克思与恩格斯的理论探索与革命实践创立了马克思主义。 学生能够根据材料提取出生产力发展飞速、贫富差距大,工人处于贫困、悲惨的生活状况之中。①学生能够从史料中提取出宪章运动采用和平合法的手段进行维权,结果遭到了政府的镇压,失败了。②学生能够思考到和平维权的反面是暴力维权,但是无法思考到工人运动需要科学的革命理论指导。学生可以从中归纳出空想社会主义代表人物的共同点。学生结合地图与时间轴进行分析。 结合材料,联系课内外知识,学会提取材料信息,概括及分析问题能力

二、反讽与驳斥:“看得见”“摸得着”的“幽灵” 1.运用三段材料解读《共产党宣言》的内容。2.运用表格阐发马克思主义体系。 解读史料,提取关键信息。 1.用与“幽灵”的神出鬼没的形象相反的“看得见”“摸得着”两个词形容“幽灵”,并解读《宣言》的内容,突显《共产党宣言》的深刻理论。2.运用知识框架图,让学生直观地认识马克思主义体系的构成,加深对马克思主义的认识。

三、不朽的“幽灵”:游荡于欧洲,更游荡于世界 一、(一)“幽灵”游荡于欧洲采用地图,探究第一国际建立的作用。将巴黎公社革命措施制成表格,分析巴黎公社的性质与原则。采用文字材料,分析巴黎公社为何失败后仍受到歌颂。()(二)“幽灵”更游荡于世界1、1. 运营表格与图片说明马克思主义已经从“幽灵”变成了了一种信仰。 学生能够通过教师的指导分析第一国际。学生能够提取表格信息,解答问题。学生根据材料畅所欲言。 通过归纳巴黎公社采取的革命措施,分析巴黎公社是无产阶级性质的政权,让学生认识到巴黎公社的伟大的世界意义。 通过呈现欧洲、美洲、非洲等地区的国家以马克思主义为指导反帝反封建,实现民族独立,建立社会主义国家的表格,使学生认识到马克思主义的世界意义。

课堂小结 20世纪70年代末以来,马克思主义与中国的改革开放和社会主义现代化建设相结合,焕发出蓬勃生机,谱写了中国特色社会主义的绚丽华章,也续写了国际共产主义运动新的篇章。 学生认真听讲。 通过中国创造性运用马克思主义所取得的成就,凸显马克思主义强大的生命力。

教学反思

在本课中是否存在材料堆砌,没有深入解读材料的情况?对于《共产党宣言》内容的解读是否存在不够深入、偏离重点的现象?马克思主义对于高中生来说依然是比较抽象的概念,在本课的讲解中我是否有做到够深入浅出?我所运用的材料是否继续将复杂的东西复杂化?

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体