湖南师范大学附属中学2025届高三下学期4月模拟(一)历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南师范大学附属中学2025届高三下学期4月模拟(一)历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-15 21:32:10 | ||

图片预览

文档简介

2025届湖南省长沙市湖南师范大学附属中学高三下学期模拟预测(一)历史试题

一、单选题

1.如图为商代甲骨卜辞,载有:“辛巳卜,争贞,今者王共人,呼妇好(商王武丁配偶)伐土方,受有,佑。”另有甲骨刻有:“贞,王令妇好比侯告伐夷。”这可用于说明,商朝( )

A.女性的社会地位较高 B.王权借助占卜活动维系统治

C.内外服制度巩固秩序 D.王室诸侯有随同作战的义务

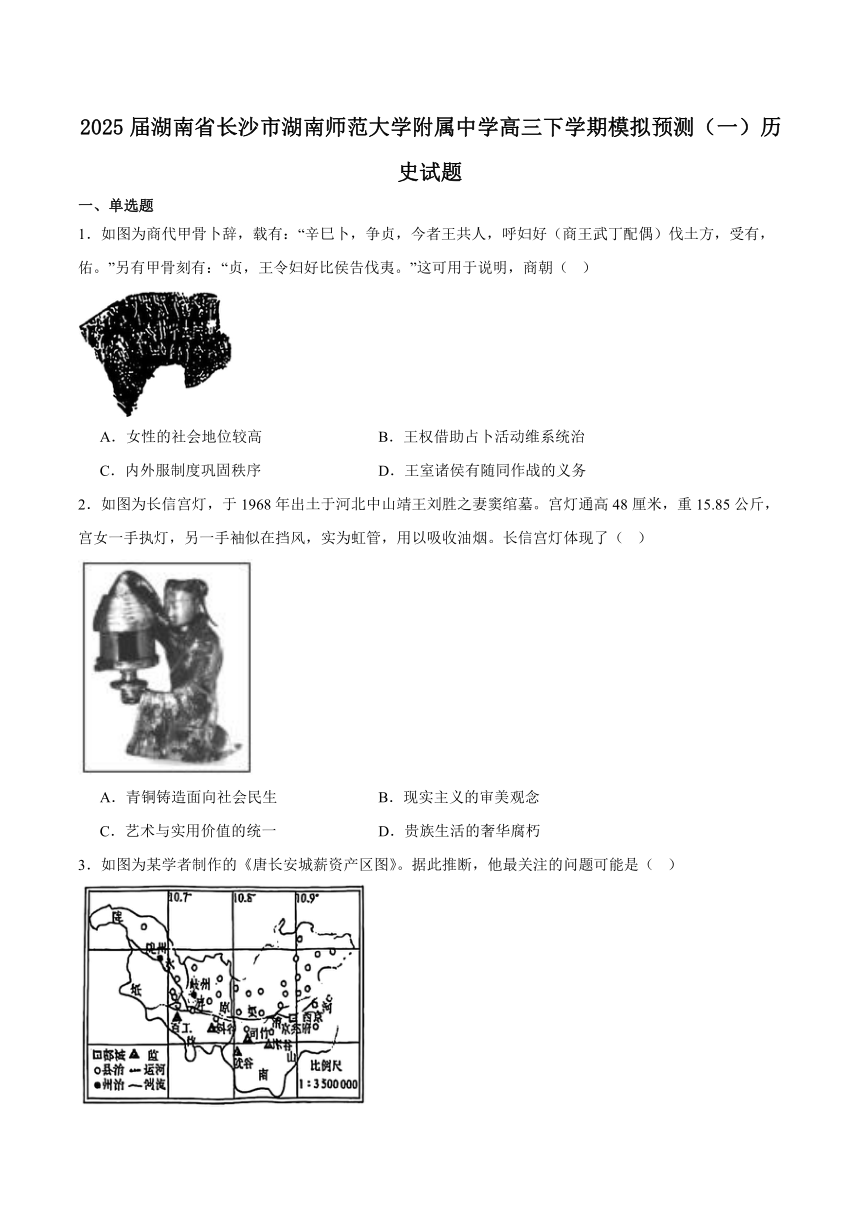

2.如图为长信宫灯,于1968年出土于河北中山靖王刘胜之妻窦绾墓。宫灯通高48厘米,重15.85公斤,宫女一手执灯,另一手袖似在挡风,实为虹管,用以吸收油烟。长信宫灯体现了( )

A.青铜铸造面向社会民生 B.现实主义的审美观念

C.艺术与实用价值的统一 D.贵族生活的奢华腐朽

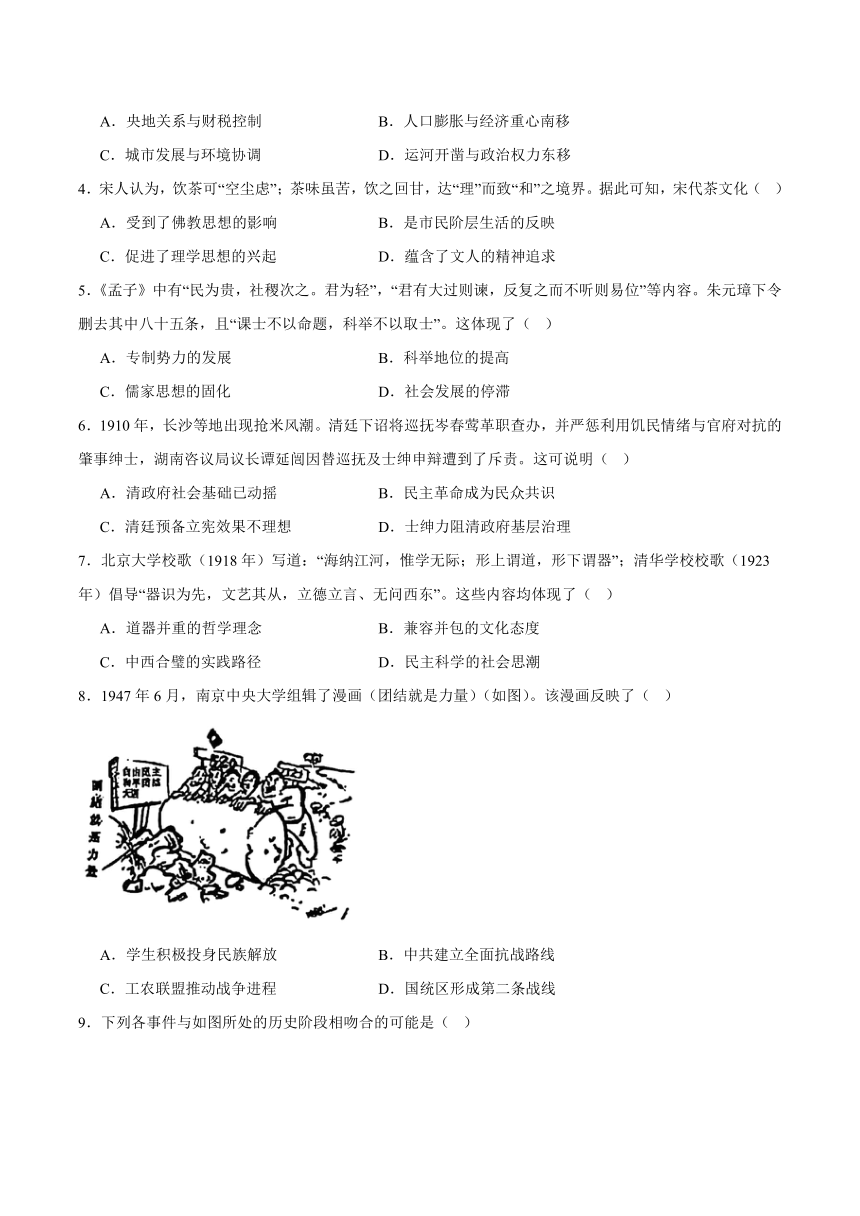

3.如图为某学者制作的《唐长安城薪资产区图》。据此推断,他最关注的问题可能是( )

A.央地关系与财税控制 B.人口膨胀与经济重心南移

C.城市发展与环境协调 D.运河开凿与政治权力东移

4.宋人认为,饮茶可“空尘虑”;茶味虽苦,饮之回甘,达“理”而致“和”之境界。据此可知,宋代茶文化( )

A.受到了佛教思想的影响 B.是市民阶层生活的反映

C.促进了理学思想的兴起 D.蕴含了文人的精神追求

5.《孟子》中有“民为贵,社稷次之。君为轻”,“君有大过则谏,反复之而不听则易位”等内容。朱元璋下令删去其中八十五条,且“课士不以命题,科举不以取士”。这体现了( )

A.专制势力的发展 B.科举地位的提高

C.儒家思想的固化 D.社会发展的停滞

6.1910年,长沙等地出现抢米风潮。清廷下诏将巡抚岑春莺革职查办,并严惩利用饥民情绪与官府对抗的肇事绅士,湖南咨议局议长谭延闿因替巡抚及士绅申辩遭到了斥责。这可说明( )

A.清政府社会基础已动摇 B.民主革命成为民众共识

C.清廷预备立宪效果不理想 D.士绅力阻清政府基层治理

7.北京大学校歌(1918年)写道:“海纳江河,惟学无际;形上谓道,形下谓器”;清华学校校歌(1923年)倡导“器识为先,文艺其从,立德立言、无问西东”。这些内容均体现了( )

A.道器并重的哲学理念 B.兼容并包的文化态度

C.中西合璧的实践路径 D.民主科学的社会思潮

8.1947年6月,南京中央大学组辑了漫画(团结就是力量)(如图)。该漫画反映了( )

A.学生积极投身民族解放 B.中共建立全面抗战路线

C.工农联盟推动战争进程 D.国统区形成第二条战线

9.下列各事件与如图所处的历史阶段相吻合的可能是( )

A.颁布《中国土地法大纲》 B.发表《论人民民主专政》

C.提出“四个现代化”目标 D.推广“包产到户”模式

10.如表中的趋势得以保持的关键因素是( )

年份/项目 国民收入 出口 进口

1965 138.7 6.31 5.53

1970 192.6 5.68 5.61

1975 250.3 14.30 14.74

1980 366.7 27.12 29.88

(单位:10亿元人民币)(资料来源:国家统计局、中国统计年鉴等)

A.社会保持稳定 B.计划经济影响

C.科技成果运用 D.对外开放策略

11.20世纪60年代开始,中国对非洲国家长期进行基础设施的援建。截到目前,中国企业已在非洲各国累计参与新建和改造的铁路超过1万公里、公路近10万公里,桥梁近千座。这一举措( )

A.展示了中国的社会主义国家形象 B.充分践行我国和平共处五项原则

C.凸显新中国独立自主的和平外交 D.有利于增进我国的睦邻友好关系

12.如图为欧洲中世纪流行的T-O结构地图,该图将陆地分为欧洲、亚洲、非洲三大洲,分隔三者的河流或海洋呈拉丁字母“正确”状,而所有陆地则被一个“O”形的大海所包围。该图说明( )

A.古代亚洲是当时世界中心 B.天文地理学已经有所突破

C.地图设计得益于中西交流 D.神学世界观主导地图绘制

13.1601年,英国颁布《伊丽莎白济贫法》,规定以教区为单位管理济贫事宜,治安法官负责征收济贫税并核发济贫费;年老者在家接受救济,儿童需指定寄养,流浪者要关进监狱或教养院。由此可知,该法( )

A.有利于英国的基层治理 B.不利于劳动力自由流动

C.违背了人文主义的精神 D.与凝教教义主张相违背

14.1871年,法国战败,提出以越南交换阿尔萨斯和洛林的建议。俾斯麦以越南的用处只是补给站而拒绝。1897年,俾斯麦下台,威廉二世掌权,外交大臣伯恩哈德·冯·比洛在国会演讲中提出“阳光下的地盘”的口号。这反映出这一时期德国( )

A.与法国矛盾不可调和 B.战略目标的重大转变

C.封建残余势力较浓厚 D.工业化水平影响外交

15.1936年,苏联某工厂的工人大会悬挂标语:“五年计划四年完成”农民在私下抱怨:“集体农庄的粮仓堆满,我们的口袋却空空。”这最能说明,斯大林模式( )

A.优先发展工业建设 B.背离社会主义方向

C.延续高度集中模式 D.造成经济结构失衡

16.1945年3月,中国《大公报》刊文称:“强国以‘安全’之名,私相授受我国领土;未列席之国家,竞成砧上鱼肉。”;同年8月,日本外务省内部文件强调:“千岛群岛之归属须以国际公法为基础。”上述主张揭示雅尔塔体系( )

A.否定了民族自决 B.固化了两极格局 C.遵从于国际法理 D.体现了大国博弈

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 作为北宋文学家的苏轼,也是一名杰出的水利专家。2019年,水利部公布的第一批“历史治水名人”中就有苏轼。如表为两则史料中关于苏轼治水的记载。

详情 《经进东坡文集事略·徐州谢奖谕表》 《宋史·苏轼传》

作者 郎晔 脱脱、阿鲁图

成书时间 南宋 1345年

背景 自密徙徐(从密州调任徐州) 徙知徐州

人物 苏轼(主角)、卒长、官吏 苏轼(主角)、卒长、富民、官吏

事件 *自密徙徐、河决曹村;*亲入武卫营、盼禁军治水、卒长即率其徒筑堤、雨不止、使官吏分堵而守、卒全城以闻; *故朝廷降诏褒之 *徙知徐州,河决曹村;*窑民争出避水,苏轼驱使复入; *诣武卫营,命禁军治水,卒长听令效命,卒长即率其徒筑 ; *.雨日夜不止,使官吏分堵以守,卒全其城,复请调来岁夫增筑故城,朝廷从之

(1)请辨析上述两则史料,并简要描述苏轼治水的事实。

(2)比较两则史料中关于苏轼治水的内容,请阐述其中一处差异。

三、综合题

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 烟标(香烟商标及外包装图案)在联系民众日常生活消费、承载商业文化功利诉求的同时,也包涵了时代背景、消费观念、审美趋势等视觉符号背后的深层文化要素,从而定格为时代文化的缩影。

——常冰瑜《民国烟标人物图像嬗变的性别话语研究》

(1)根据材料,指出烟标内容所反映的时代特点。

(2)利用材料,运用所学中国近代史知识,围绕“消费·时代”撰写一篇历史短文。(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1945年后的美国,通过向欧洲提供近2000亿是元援助,确立美元霸权并推动科技产业创新。1950年,美国GDP达10.25万亿美元,占全球30.4%,同期中国GDP仅1.21万亿美元……然而,美国虽解放黑奴,却未分配土地,黑人沦为分成制劳工。美国重建与中国土改的对比揭示了一个悖论:制度变革的彻底性未必带来社会平等。中国通过土地再分配动员农民,美国却因种族主义与资本逻辑放弃黑人土地权利。

——摘编自埃里克·方纳《重建:美利坚未完成的革命》

材料二 中美关系是“共享的历史”——两国始终在互动中重塑自身。这种互动不仅是外交博弈,更是文化、经济与制度的深层交织。

——摘编自徐国琦《中国人与美国人:一个共享的历史》

(1)根据材料一结合所学知识,概括20世纪50年代中美两国在经济结构转型中的核心差异,并分析产生差异的原因。

(2)根据材料,结合中美历史上的互动,对“共享的历史”提出自己的看法,并加以论述。(求:题目自拟,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

参考答案

1.B

2.C

3.C

4.D

5.A

6.A

7.B

8.D

9.A

10.D

11.A

12.D

13.A

14.B

15.D

16.D

17.(1)辨析:《宋史苏轼传》由脱脱、阿鲁图等编撰,是文献史料,官方正史,具有较高的权威性和可信度,但距离苏轼所处时代已有较长时间,在资料收集和整理过程中可能存在一些信息的遗漏或偏差。

《经进东坡文集事略徐州谢奖谕表》由南宋学者郎晔所著,成书时间相对较早,且是关于苏轼的文集相关内容,对于苏轼在徐州的事迹记载可能更贴近当时实际情况,史料价值较高,但作为个人著述,可能存在一定的主观色彩和局限性。

治水事实:苏轼调任徐州时,黄河在曹村决口。面对这一紧急灾情,苏轼没有退缩,而是亲自到武卫营,命令禁军治水,卒长听从命令,率领其部下修筑堤坝。雨日夜不停,苏轼让官吏分段防守。最终保全了徐州城。

(2)阐述:《宋史苏轼传》中提到“富民争出避水,苏轼驱使复人”,详细描述了苏轼驱赶富民回城这一情节;而《经进东坡文集事略徐州谢奖谕表》中未提及这一内容,且增加了朝廷嘉奖的内容。

这可能是因为两则史料的侧重点不同,《宋史苏轼传》作为官方史书,更注重对地方的治理和社会各阶层的动态,强调对事件完整过程的记录,包括苏轼在应对治水过程中对民众的管理措施;同时其属于个人传记,着眼于苏轼个人功绩的凸显,多角度生动地塑造了一个身先士卒的地方官形象。而《经进东坡文集事略徐州谢奖谕表》,为苏轼个人文集选编,后由郎晔选注,可能更侧重于表达对治水成功的喜悦以及对朝廷嘉奖的感恩。

18.(1)特点:政治上,体现了追求民主、反对封建帝制的追求。经济上,体现了近代工业文明发展和中国初步近代化的成果。文化上,反映了中西文化交融的特点。

(2)标题:《民国烟标:消费视野下的时代缩影》

正文:民国时期,烟标作为香烟消费的附属品,宛如一面镜子,清晰映照出当时的时代特征。

在消费与政治时代关联上,辛亥革命后,民主共和观念渐入人心。烟标上“民主”等字样的出现,表明政治理念对消费文化的渗透。商家借助这一时代潮流,将政治元素融入烟标设计,既迎合民众对民主的追求,也为产品赋予特殊意义,反映出当时政治变革对民众生活和消费观念的影响。

从消费与经济时代的关系上,近代中国在西方列强经济侵略和自身近代化进程中,经济结构发生变化。“自行车牌”等烟标,显示出西方工业产品进入中国市场,新式交通工具逐渐改变人们的出行方式和生活节奏。这背后是近代工商业的发展,商品经济日益活跃,烟标成为商业宣传的重要手段,推动消费文化不断发展。

在消费与文化时代的交融上,民国时期中西文化激烈碰撞。烟标图案既有传统中国元素,又有西方文化符号,如“高尔夫牌”体现西方娱乐文化。这种现象说明随着西方文化的传入,民众的审美观念和消费喜好发生变化,在追求传统韵味的同时,也乐于尝试新鲜的西方文化产品,反映出中西文化交融下独特的消费文化景观。

综上所述,民国烟标不仅仅是香烟的商标,更是时代的缩影。通过烟标这一消费载体,我们得以从消费视角深入了解民国时期政治、经济、文化等多方面的时代特征。

19.(1)差异:中国通过土地改革打破封建生产关系,形成计划经济和重工业优先模式;美国依托既有资本主义体系,建立技术革新和资本输出的全球霸权。

原因:中国:①长期战争破坏;②苏联模式影响;③农村社会矛盾亟待解决;④西方国家的经济封锁与政治孤立。(任答三点)

美国:①战后政治、经济实力雄厚;②冷战意识形态影响;③战后欧洲衰落;④资本主义的扩张性需求。(任答三点)

(2)〖参考示例〗中美“共享的历史”:对抗与交流的双重叙事二战以来,中美在碰撞与对话中形成了重构世界格局的独特路径。双方的互动既包含意识形态的对抗,也蕴含经济文化交织的依存,共同塑造了二战后的全球秩序。

二战后,出于各自的国家利益和意识形态差异,中美进行了政治军事对抗。美国以技术输出巩固霸权,通过马歇尔计划构建资本主义阵营。中国则实行“一边倒”政策,通过土地改革动员农民支持工业化,倒向社会主义阵营。双方在朝鲜战争中形成“威慑平衡”,推动全球两极格局的固化。

二战后,在经济全球化趋势下,中美联系并未断绝;在经济文化交往中发展关系。在意识形态冰封期,中美仍通过香港转口贸易维持经济联系。随着国际局势的变化,中国采取灵活的外交策略,通过竞技体育的互动,中美在“乒乓外交”中逐渐破冰。

中美“共享的历史”证明,大国关系绝非一成不变的简单对抗或依附。当前构建新型大国关系,需借鉴“乒乓外交”的智慧和“求同存异”精神,在竞争中探索规则共治,在对话中实现发展互鉴。

一、单选题

1.如图为商代甲骨卜辞,载有:“辛巳卜,争贞,今者王共人,呼妇好(商王武丁配偶)伐土方,受有,佑。”另有甲骨刻有:“贞,王令妇好比侯告伐夷。”这可用于说明,商朝( )

A.女性的社会地位较高 B.王权借助占卜活动维系统治

C.内外服制度巩固秩序 D.王室诸侯有随同作战的义务

2.如图为长信宫灯,于1968年出土于河北中山靖王刘胜之妻窦绾墓。宫灯通高48厘米,重15.85公斤,宫女一手执灯,另一手袖似在挡风,实为虹管,用以吸收油烟。长信宫灯体现了( )

A.青铜铸造面向社会民生 B.现实主义的审美观念

C.艺术与实用价值的统一 D.贵族生活的奢华腐朽

3.如图为某学者制作的《唐长安城薪资产区图》。据此推断,他最关注的问题可能是( )

A.央地关系与财税控制 B.人口膨胀与经济重心南移

C.城市发展与环境协调 D.运河开凿与政治权力东移

4.宋人认为,饮茶可“空尘虑”;茶味虽苦,饮之回甘,达“理”而致“和”之境界。据此可知,宋代茶文化( )

A.受到了佛教思想的影响 B.是市民阶层生活的反映

C.促进了理学思想的兴起 D.蕴含了文人的精神追求

5.《孟子》中有“民为贵,社稷次之。君为轻”,“君有大过则谏,反复之而不听则易位”等内容。朱元璋下令删去其中八十五条,且“课士不以命题,科举不以取士”。这体现了( )

A.专制势力的发展 B.科举地位的提高

C.儒家思想的固化 D.社会发展的停滞

6.1910年,长沙等地出现抢米风潮。清廷下诏将巡抚岑春莺革职查办,并严惩利用饥民情绪与官府对抗的肇事绅士,湖南咨议局议长谭延闿因替巡抚及士绅申辩遭到了斥责。这可说明( )

A.清政府社会基础已动摇 B.民主革命成为民众共识

C.清廷预备立宪效果不理想 D.士绅力阻清政府基层治理

7.北京大学校歌(1918年)写道:“海纳江河,惟学无际;形上谓道,形下谓器”;清华学校校歌(1923年)倡导“器识为先,文艺其从,立德立言、无问西东”。这些内容均体现了( )

A.道器并重的哲学理念 B.兼容并包的文化态度

C.中西合璧的实践路径 D.民主科学的社会思潮

8.1947年6月,南京中央大学组辑了漫画(团结就是力量)(如图)。该漫画反映了( )

A.学生积极投身民族解放 B.中共建立全面抗战路线

C.工农联盟推动战争进程 D.国统区形成第二条战线

9.下列各事件与如图所处的历史阶段相吻合的可能是( )

A.颁布《中国土地法大纲》 B.发表《论人民民主专政》

C.提出“四个现代化”目标 D.推广“包产到户”模式

10.如表中的趋势得以保持的关键因素是( )

年份/项目 国民收入 出口 进口

1965 138.7 6.31 5.53

1970 192.6 5.68 5.61

1975 250.3 14.30 14.74

1980 366.7 27.12 29.88

(单位:10亿元人民币)(资料来源:国家统计局、中国统计年鉴等)

A.社会保持稳定 B.计划经济影响

C.科技成果运用 D.对外开放策略

11.20世纪60年代开始,中国对非洲国家长期进行基础设施的援建。截到目前,中国企业已在非洲各国累计参与新建和改造的铁路超过1万公里、公路近10万公里,桥梁近千座。这一举措( )

A.展示了中国的社会主义国家形象 B.充分践行我国和平共处五项原则

C.凸显新中国独立自主的和平外交 D.有利于增进我国的睦邻友好关系

12.如图为欧洲中世纪流行的T-O结构地图,该图将陆地分为欧洲、亚洲、非洲三大洲,分隔三者的河流或海洋呈拉丁字母“正确”状,而所有陆地则被一个“O”形的大海所包围。该图说明( )

A.古代亚洲是当时世界中心 B.天文地理学已经有所突破

C.地图设计得益于中西交流 D.神学世界观主导地图绘制

13.1601年,英国颁布《伊丽莎白济贫法》,规定以教区为单位管理济贫事宜,治安法官负责征收济贫税并核发济贫费;年老者在家接受救济,儿童需指定寄养,流浪者要关进监狱或教养院。由此可知,该法( )

A.有利于英国的基层治理 B.不利于劳动力自由流动

C.违背了人文主义的精神 D.与凝教教义主张相违背

14.1871年,法国战败,提出以越南交换阿尔萨斯和洛林的建议。俾斯麦以越南的用处只是补给站而拒绝。1897年,俾斯麦下台,威廉二世掌权,外交大臣伯恩哈德·冯·比洛在国会演讲中提出“阳光下的地盘”的口号。这反映出这一时期德国( )

A.与法国矛盾不可调和 B.战略目标的重大转变

C.封建残余势力较浓厚 D.工业化水平影响外交

15.1936年,苏联某工厂的工人大会悬挂标语:“五年计划四年完成”农民在私下抱怨:“集体农庄的粮仓堆满,我们的口袋却空空。”这最能说明,斯大林模式( )

A.优先发展工业建设 B.背离社会主义方向

C.延续高度集中模式 D.造成经济结构失衡

16.1945年3月,中国《大公报》刊文称:“强国以‘安全’之名,私相授受我国领土;未列席之国家,竞成砧上鱼肉。”;同年8月,日本外务省内部文件强调:“千岛群岛之归属须以国际公法为基础。”上述主张揭示雅尔塔体系( )

A.否定了民族自决 B.固化了两极格局 C.遵从于国际法理 D.体现了大国博弈

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 作为北宋文学家的苏轼,也是一名杰出的水利专家。2019年,水利部公布的第一批“历史治水名人”中就有苏轼。如表为两则史料中关于苏轼治水的记载。

详情 《经进东坡文集事略·徐州谢奖谕表》 《宋史·苏轼传》

作者 郎晔 脱脱、阿鲁图

成书时间 南宋 1345年

背景 自密徙徐(从密州调任徐州) 徙知徐州

人物 苏轼(主角)、卒长、官吏 苏轼(主角)、卒长、富民、官吏

事件 *自密徙徐、河决曹村;*亲入武卫营、盼禁军治水、卒长即率其徒筑堤、雨不止、使官吏分堵而守、卒全城以闻; *故朝廷降诏褒之 *徙知徐州,河决曹村;*窑民争出避水,苏轼驱使复入; *诣武卫营,命禁军治水,卒长听令效命,卒长即率其徒筑 ; *.雨日夜不止,使官吏分堵以守,卒全其城,复请调来岁夫增筑故城,朝廷从之

(1)请辨析上述两则史料,并简要描述苏轼治水的事实。

(2)比较两则史料中关于苏轼治水的内容,请阐述其中一处差异。

三、综合题

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 烟标(香烟商标及外包装图案)在联系民众日常生活消费、承载商业文化功利诉求的同时,也包涵了时代背景、消费观念、审美趋势等视觉符号背后的深层文化要素,从而定格为时代文化的缩影。

——常冰瑜《民国烟标人物图像嬗变的性别话语研究》

(1)根据材料,指出烟标内容所反映的时代特点。

(2)利用材料,运用所学中国近代史知识,围绕“消费·时代”撰写一篇历史短文。(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1945年后的美国,通过向欧洲提供近2000亿是元援助,确立美元霸权并推动科技产业创新。1950年,美国GDP达10.25万亿美元,占全球30.4%,同期中国GDP仅1.21万亿美元……然而,美国虽解放黑奴,却未分配土地,黑人沦为分成制劳工。美国重建与中国土改的对比揭示了一个悖论:制度变革的彻底性未必带来社会平等。中国通过土地再分配动员农民,美国却因种族主义与资本逻辑放弃黑人土地权利。

——摘编自埃里克·方纳《重建:美利坚未完成的革命》

材料二 中美关系是“共享的历史”——两国始终在互动中重塑自身。这种互动不仅是外交博弈,更是文化、经济与制度的深层交织。

——摘编自徐国琦《中国人与美国人:一个共享的历史》

(1)根据材料一结合所学知识,概括20世纪50年代中美两国在经济结构转型中的核心差异,并分析产生差异的原因。

(2)根据材料,结合中美历史上的互动,对“共享的历史”提出自己的看法,并加以论述。(求:题目自拟,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

参考答案

1.B

2.C

3.C

4.D

5.A

6.A

7.B

8.D

9.A

10.D

11.A

12.D

13.A

14.B

15.D

16.D

17.(1)辨析:《宋史苏轼传》由脱脱、阿鲁图等编撰,是文献史料,官方正史,具有较高的权威性和可信度,但距离苏轼所处时代已有较长时间,在资料收集和整理过程中可能存在一些信息的遗漏或偏差。

《经进东坡文集事略徐州谢奖谕表》由南宋学者郎晔所著,成书时间相对较早,且是关于苏轼的文集相关内容,对于苏轼在徐州的事迹记载可能更贴近当时实际情况,史料价值较高,但作为个人著述,可能存在一定的主观色彩和局限性。

治水事实:苏轼调任徐州时,黄河在曹村决口。面对这一紧急灾情,苏轼没有退缩,而是亲自到武卫营,命令禁军治水,卒长听从命令,率领其部下修筑堤坝。雨日夜不停,苏轼让官吏分段防守。最终保全了徐州城。

(2)阐述:《宋史苏轼传》中提到“富民争出避水,苏轼驱使复人”,详细描述了苏轼驱赶富民回城这一情节;而《经进东坡文集事略徐州谢奖谕表》中未提及这一内容,且增加了朝廷嘉奖的内容。

这可能是因为两则史料的侧重点不同,《宋史苏轼传》作为官方史书,更注重对地方的治理和社会各阶层的动态,强调对事件完整过程的记录,包括苏轼在应对治水过程中对民众的管理措施;同时其属于个人传记,着眼于苏轼个人功绩的凸显,多角度生动地塑造了一个身先士卒的地方官形象。而《经进东坡文集事略徐州谢奖谕表》,为苏轼个人文集选编,后由郎晔选注,可能更侧重于表达对治水成功的喜悦以及对朝廷嘉奖的感恩。

18.(1)特点:政治上,体现了追求民主、反对封建帝制的追求。经济上,体现了近代工业文明发展和中国初步近代化的成果。文化上,反映了中西文化交融的特点。

(2)标题:《民国烟标:消费视野下的时代缩影》

正文:民国时期,烟标作为香烟消费的附属品,宛如一面镜子,清晰映照出当时的时代特征。

在消费与政治时代关联上,辛亥革命后,民主共和观念渐入人心。烟标上“民主”等字样的出现,表明政治理念对消费文化的渗透。商家借助这一时代潮流,将政治元素融入烟标设计,既迎合民众对民主的追求,也为产品赋予特殊意义,反映出当时政治变革对民众生活和消费观念的影响。

从消费与经济时代的关系上,近代中国在西方列强经济侵略和自身近代化进程中,经济结构发生变化。“自行车牌”等烟标,显示出西方工业产品进入中国市场,新式交通工具逐渐改变人们的出行方式和生活节奏。这背后是近代工商业的发展,商品经济日益活跃,烟标成为商业宣传的重要手段,推动消费文化不断发展。

在消费与文化时代的交融上,民国时期中西文化激烈碰撞。烟标图案既有传统中国元素,又有西方文化符号,如“高尔夫牌”体现西方娱乐文化。这种现象说明随着西方文化的传入,民众的审美观念和消费喜好发生变化,在追求传统韵味的同时,也乐于尝试新鲜的西方文化产品,反映出中西文化交融下独特的消费文化景观。

综上所述,民国烟标不仅仅是香烟的商标,更是时代的缩影。通过烟标这一消费载体,我们得以从消费视角深入了解民国时期政治、经济、文化等多方面的时代特征。

19.(1)差异:中国通过土地改革打破封建生产关系,形成计划经济和重工业优先模式;美国依托既有资本主义体系,建立技术革新和资本输出的全球霸权。

原因:中国:①长期战争破坏;②苏联模式影响;③农村社会矛盾亟待解决;④西方国家的经济封锁与政治孤立。(任答三点)

美国:①战后政治、经济实力雄厚;②冷战意识形态影响;③战后欧洲衰落;④资本主义的扩张性需求。(任答三点)

(2)〖参考示例〗中美“共享的历史”:对抗与交流的双重叙事二战以来,中美在碰撞与对话中形成了重构世界格局的独特路径。双方的互动既包含意识形态的对抗,也蕴含经济文化交织的依存,共同塑造了二战后的全球秩序。

二战后,出于各自的国家利益和意识形态差异,中美进行了政治军事对抗。美国以技术输出巩固霸权,通过马歇尔计划构建资本主义阵营。中国则实行“一边倒”政策,通过土地改革动员农民支持工业化,倒向社会主义阵营。双方在朝鲜战争中形成“威慑平衡”,推动全球两极格局的固化。

二战后,在经济全球化趋势下,中美联系并未断绝;在经济文化交往中发展关系。在意识形态冰封期,中美仍通过香港转口贸易维持经济联系。随着国际局势的变化,中国采取灵活的外交策略,通过竞技体育的互动,中美在“乒乓外交”中逐渐破冰。

中美“共享的历史”证明,大国关系绝非一成不变的简单对抗或依附。当前构建新型大国关系,需借鉴“乒乓外交”的智慧和“求同存异”精神,在竞争中探索规则共治,在对话中实现发展互鉴。

同课章节目录