纲要下第14课 第一次世界大战与战后国际秩序【教学设计】(表格式)

文档属性

| 名称 | 纲要下第14课 第一次世界大战与战后国际秩序【教学设计】(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《第14课 第一次世界大战与战后国际秩序》教学设计

教学指导思想与理论依据

本课以“美国的转场:从美洲走向世界”为主线,以三个问题情境“为什么美国想要走向世界”“美国怎样能够走向世界”“美国如何影响世界秩序”,重新整合第一次世界大战的教材内容,意在从美国的视角来重新看待和理解这一场帝国主义战争。特别是重点突破美国威尔逊总统提出的“十四点原则”,为之后二战结束建立起的新国际秩序埋下伏笔,建立前后联系,帮助学生更好地整体理解20世纪上半叶国际秩序的变动。

教学背景分析

课题及教学内容分析本课为《中外历史纲要》下册第七单元《两次世界大战、十月革命与国际秩序的的》的第一课,为本单元的开始部分。从第七单元开始,本册内容进入了20世纪的世界历史。本课承接前面两个单元,在第六单元的学习中,学习了世界殖民体系的形成,到19世纪末20世纪初,资本主义世界殖民体系最终形成。由于第二次工业革命后,后起国家的经济实力与所占殖民地面积发展不平衡,矛盾重重,最终引发第一次世界大战。而一战埋下的仇恨的种子,使得未来更大规模战争的爆发和新秩序的重建。此外,第一次世界大战促进了殖民地半殖民地人民的觉醒,推动了亚非拉民族解放运动的发展。同时,一战结束后对战争罪责问题的解决不当,在战败国心中埋下了仇恨的种子,使更大规模的世界大战的爆发成为可能。所以本课理论知识是学好下一课的基础,它在本单元起着启下的作用。本课由三个子目组成,第一子目是介绍一战爆发的背景,以及一战的帝国主义性质;第二子目主要围绕战争的过程,包括华工的贡献和战争的残酷性展开;第三子目讲述战后战胜国协约国集团对战后世界的安排,以及形成的新国际秩序的利弊。根据课标“通过了解两次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动”,可以看出本课的第一、三子目为重点,强调一战爆发的原因、性质以及战后国际秩序的变动。第二子目的战争过程内容在初中已有讲授,因此主要突出战争的残酷性和中国以工代战的意义。因此本课内容总体容量较大,但学习目标聚焦、明确。学生情况分析本次课程授课对象是高一学生。基于初中对于第一次世界大战的学习,学生对于本次战争前两大军事集团的形成和冲突、萨拉热窝事件,战争中凡尔登战役等战场的残酷,以及签订的《凡尔赛条约》和《九国公约》内容有知识性的了解。但缺少对“帝国主义”等关键性概念的理解,对第一次世界大战的帝国主义性质的认识不够深刻;同时初中并未对国际联盟有详细的学习,其在凡尔赛—华盛顿体系下的利弊作用还值得学生进一步探究,以此帮助他们理解一战后国际秩序的建立对之后国际形势的影响。高一的学生经过初中和纲要上的学习,已经初步具备一定的历史分析能力,核心素养的培养还处于巩固阶段。由于初中的历史知识学习分散,且世界史学习的难度较大,学生对一战的历史整体把握不够,也没有深入思考一战带来的影响,并进行史实支撑的历史解释。因此要注意引导学生利用已有的历史知识和思维进行学习迁移,在巩固已有认知基础的基础上,进行新知识的建构,和史料实证、历史解释等核心素养的巩固。

教学目标【根据课程标准和核心素养分析】

1.通过结合地图、表格与文字史料,从表象到实质逐步分析第一次世界大战爆发的原因;通过了解帝国主义的关键概念,认识当时帝国主义国家存在的种种矛盾,理解第一次世界大战爆发的根本原因是主要帝国主义国家政治经济发展不平衡,体会经济变动对于政治和军事方面的影响。2.通过文字、数据和图片史料,深刻体会“人”在战争中受到的身心折磨,从“人”的视角认识到第一次世界大战带来的残酷后果,了解华工群体为第一次世界大战做出的卓越贡献,从而坚定警惕战争、维护和平的理念。3.通过对比威尔逊“十四点原则”与凡尔赛—华盛顿体系的差异和冲突,理解该体系的帝国主义强权政治的本质;通过分析国际联盟盟约条款,探究国际联盟的地位和历史影响,理解为什么该体系没有带来真正的和平,从而客观评价一战后国际秩序的变动。通过以上的史料分析和探究活动,形成有效解读材料与历史解释的能力。4.通过本课的学习,认识到世界级大战在人类历史进程中所产生的深远影响。从战争的教训中,增强构建人类命运共同体、建立更加开放更加包容的新世界的认同感。

教学重点和难点

教学重点第一次世界大战的爆发原因和其帝国主义性质。教学难点第一次世界大战后的国际秩序的建立和影响。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料探究和研读

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 展示“大棒政策”漫画、美西海战的绘画作品,以及图片对应的课本两段材料,请学生对比以上两个时期美国对外政策的不同,引入新课。材料一:1823年,美国总统门罗发表宣言,宣称美洲是美洲人的美洲,将拉丁美洲视为自己的势力范围。——《中外历史纲要》下p77材料二:1898年,美国为夺取西班牙属地古巴、波多黎各和菲律宾,发动了对西班牙的战争,美国胜利。——《中外历史纲要》下p82导言 通过对比图文两则材料,发现美国两个时期的对外政策发现明显的变化,美国的势力范围开始扩大,目标开始从美洲转向世界。 运用课本材料,通过回顾旧知,结合图文,对比发现美国对外政策的演变,创造认知冲突,引起学生探究兴趣。同时揭示本课主线“美国的转向”,铺垫本课三个以美国为中心的问题情境,引入本课正式学习。

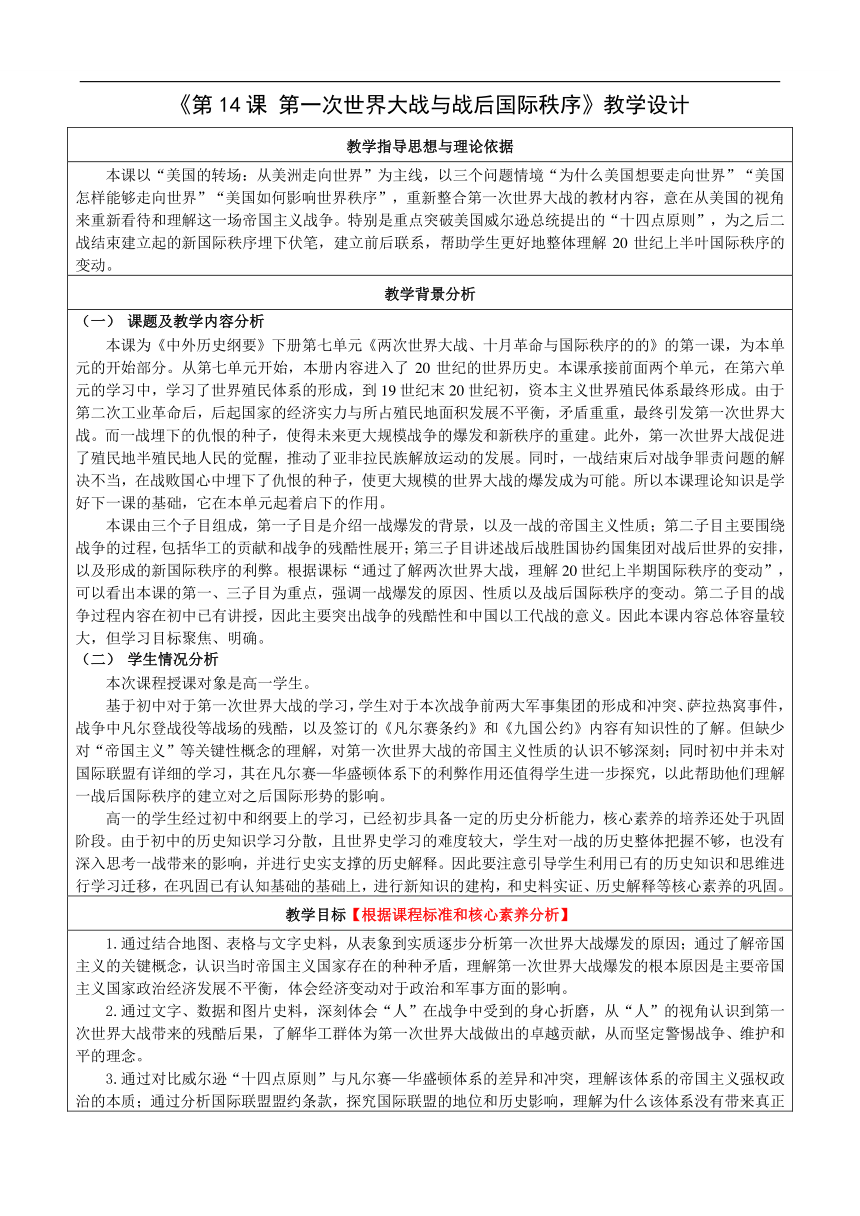

情境一:为什么美国想要走向世界 一、展示表格,提出问题:观察表格,对比各国数据,有什么特别之处?二、出示两则材料,介绍美国与德国两家电力公司的电力垄断和列宁对“帝国主义”的定义,帮助学生生动形象地了解关键概念。材料一:1907年,美国“通用电气公司”和德国“电气总公司”缔结瓜分世界的条约,成立国际电力托拉斯通用电气公司”,分别获得美洲市场和欧洲市场的垄断权。材料二:帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有突出意义、国际托拉斯开始瓜分世界、一些最大的资本主义国家已把世界全部领土瓜分完毕这一阶段的资本主义。——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》《列宁选集》第二卷三、根据以上材料,引导学生思考美国走向世界的动机。 1.通过对比数据,发现在20世纪初世界主要资本主义国家政治经济发展极不平衡。尤其美、德两国的工业生产总值占比相加占有一半的比重。2.通过结合美、德电气公司垄断的史实与列宁对帝国主义的定义,生动了解帝国主义的概念。结合导入的美西战争,明白由于资本主义世界利益分配不平均,美国为了自身利益开始争夺海外殖民地,即“走向世界”。 结合表格与文字材料,总结世界形势。通过美、德两国电力公司的具体案例,了解帝国主义概念,直观理解第一次世界大战爆发的根本源于资本主义世界政治经济发展不均衡,体会经济发展情况决定政治、军事的发展走向。

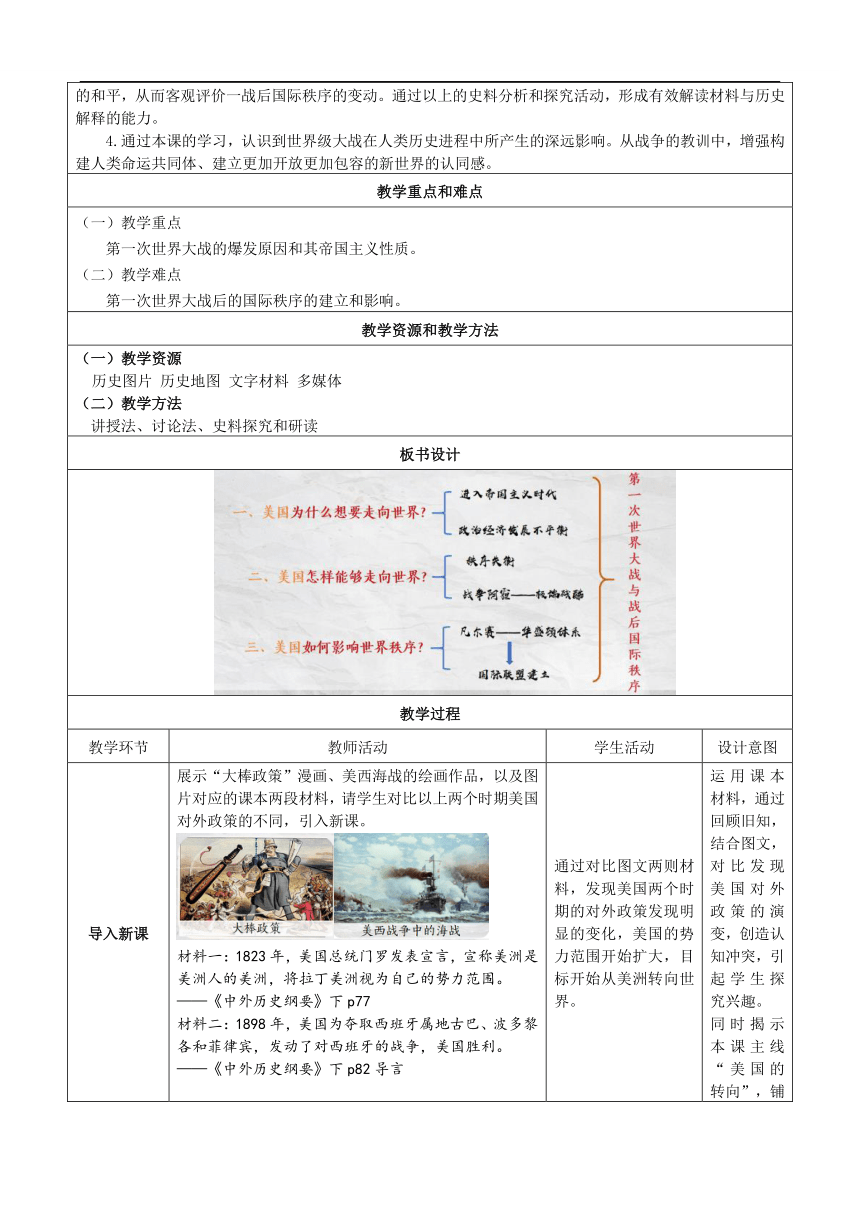

情境二:美国怎样能够走向世界 秩序失衡一、根据表格,引导学生观察英法两国的殖民地位次。二、展示地图和表格,请学生根据课本第84页的内容填写以下表格。三、出示材料,请学生根据材料分析此时美国对外关系的态度。材料:西奥多·罗斯福(1901-1909任总统)等人在入主白宫后虽然积极鼓吹海外扩张,试图以此唤醒滞留在美国人思想深处的强国和领袖之梦,但同时又摄于普遍的孤立情绪,未敢大有作为。——王晓德《美国对外关系的文化探源》 对比殖民地位次,发现英法依旧是世界殖民强国,世界主要由英法主导。欧洲是世界形势的影响中心。通过简要梳理课本内容,结合地图,知道欧洲帝国主义国家之间的主要矛盾。通过以上所学的背景,理解第一次世界大战是一场因利益分配不均而起的帝国主义战争。通过材料,发现此时美国国内孤立主义依旧普遍,“走向世界”脚步受阻。美国走向世界的条件不够成熟。 结合课本与图表,感受到欧洲帝国主义国家之间的矛盾重重。结合欧洲矛盾和帝国主义的概念,理解第一次世界大战的性质,突破重点。通过英法主导的世界与美国孤立主义依旧盛行的对比,制造认知冲突,为“美国走向世界的条件”留下悬念。

情境二:美国怎样能够走向世界 战争阴霾一、展示图片和材料,简要说明萨拉热窝事件。依次介绍两大军事集团依次宣战。材料二:(6月26日)这一天晚上,伊利奇劝说普林西普放弃谋杀计划,可是普林西普毫不动摇。“大公是斯拉夫人的敌人。”他坚持道,“我必须杀死他。”——(美)唐纳德·胡克《历史上的狂人》二、展示“前往前线的德国士兵”图片。引导学生解析图片中的人物表情、文字。介绍此时欧洲国家决策者都处在侥幸快速取胜的心理。三、回顾初中知识,利用初中教材中的“相关史事”,回顾美国在开战之初的中立选择。德国选择开展无限制潜艇战也意味着战争开始走向决策者意愿的反面,双方进入了长期战争的僵局。美国出于利益受损参战。四、通过时间轴,与学生根据课本梳理回顾一战的主要进程。五、展示教材中一战墓地的图片和文字材料。引导学生结合材料,思考一战对“人”带来了怎样的影响。材料一:第一次世界大战以极其残酷的杀戮为主要特点。大约 900 万人战死,2000 多万人受伤,350 万人终身残疾。——《中外历史纲要》上册p87材料二:直接经济损失约1805亿美元,间接经济损失约1516亿美元。生产遭到沉重打击,纯粹从经济角度估计,欧洲的工业发展倒退了8年。——吴于廑、齐世荣《世界史·现代史编(上)》材料三:“当我返回中国后,我(可能会) 害怕我一看到外国人就会想起在法国闻到的尸体腐烂的气味。在这里的日子就像噩梦。”——一名华工向美国人W.W彼得的坦白 摘自【德】贝克哈恩《自杀的欧洲》 根据初中所学和教师的引导,从普林西普个人的话语直观感受此时巴尔干半岛上极端的民族主义情绪。通过图片解析,感受此时欧洲狂热的战争情绪蔓延,战争作为政治的极端表现不受主观意志的影响,形势走向失控。意识到国家利益对于政策选择的重要性。结合图片、数据与文字材料,了解残酷的战争给“人”带来的残害不仅是身体上的,更是精神上的。以及对欧洲经济的重创,影响欧洲的中心地位。结合图片和一位华工的自述,了解华工群体为第一次世界大战做出的卓越贡献。 通过对图片、文字等因素的分析,加强学生解析材料、提取信息的能力。回顾初中教材的内容,突破第二子目的学习聚焦:大战的进程完全走向大国决策者主观意志的反面。提示同学们警惕战争。展示多种类型的史料,引导学生解决“美国怎样能够走向世界”的问题。史料选择上突出了“时代下的当事人”,材料力图建构更加贴近时代的历史情境,帮助学生从人的视角看待世界战争的极端残酷性,深化学生维护世界和平的观念。

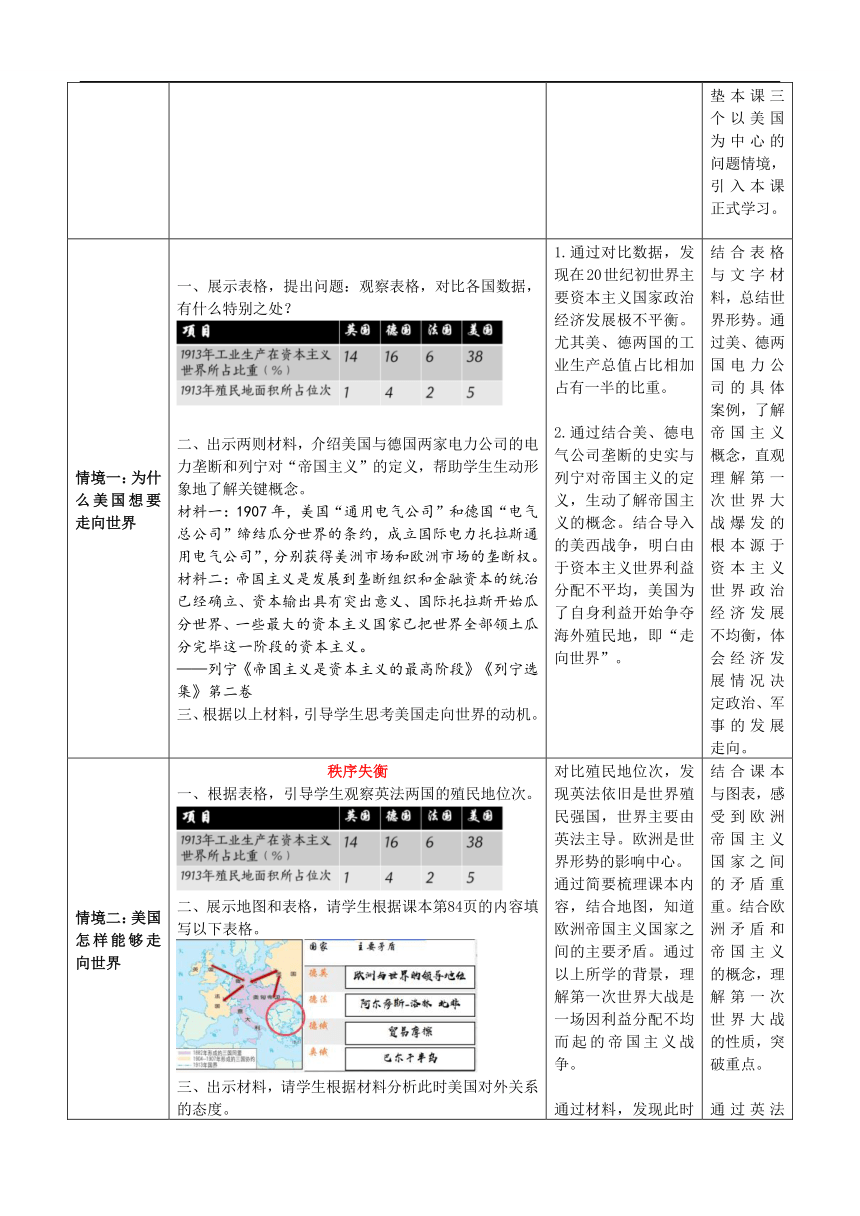

情境二:美国怎样能够走向世界 新秩序构想一、展示材料,通过文字材料中的关键词,引导学生分析美国总统威尔逊提出的欧洲和世界秩序的构想,即“十四点原则”和建立国际联盟。材料一:“只有一个安宁的欧洲才会是一个稳定的欧洲,安宁的欧洲不能是力量的平衡,而必须是权力的共同体;不能是有组织的对抗,而必须是有组织的共同和平。”——伍罗德·威尔逊(1913-1921任总统),1917年1月22日在参议院的演说材料二:1918年1月8日,威尔逊提出《世界和平纲领》(即十四点原则)其要点为:1.公开的和平条约,必须公开缔结;2.领海以外,无论平时或战时,必须保持公海航行的绝对自由;3.尽可能地消除一切经济壁垒,建立平等的贸易条件;4.各国军备必须裁减至符合维持国内安全的最低限度;5.为了大小国家都能相互保证政治独立和领土完整,必须成立一个具有特定盟约的普遍性的国际联盟。——摘编自齐世荣主编《世界通史资料选辑·现代部分》第1分册二、结合文字与图片,对比战争前后人民两种截然不同的“欢呼庆祝”。引出问题:安宁的欧洲是否将要来临?材料三:当欧洲国家政府正式宣战后,首都的人们在街头跳舞。当先遣队奔赴前线的时候,人们向士兵投以鲜花,希望他们很快凯旋归来。——里·本特利《新全球史:文明的传承与交流》材料四: 通过对图文材料的分析,得出美国能够走向世界的一个重要条件是世界秩序失衡、世界中心欧洲卷入战争阴霾。通过对威尔逊总统提出的《世界和平纲领》,与战争的失衡、残酷形成对比,感受当时决策者为重建和平的国际秩序所做的努力。在对比中感受到战争对人们观念的影响,反对战争、支持和平的运动日益高涨。 通过对威尔逊总统的“十四点原则”进行重点突破,培养学生分析史料、得出信息的能力。通过分析威尔逊的“十四点原则”构想和其对“安宁的欧洲”的期待,为接下来战后凡尔赛体系的建立和国际联盟的成立做铺垫。针对人们战前战后的欢呼这一历史细节,设置悬念和反差,理解一战对人们观念上的影响,引起学生的探究兴趣。

情境三:美国如何影响世界秩序 凡尔赛体系一、展示图片与文字材料,解释威尔逊和他的“十四点原则”原本受到很大的欢迎,以此分析和会前威尔逊总统的处境。材料一:“欧洲各国首都的人民是如何地拥挤在总统的的马车周围啊。”——英国经济学家凯恩斯二、展示图片和材料,请学生根据材料和课本内容,回答三个问题:1.巴黎和会的主题是什么?2.威尔逊总统在和会上处境如何?3.凡尔赛体系存在什么问题?和威尔逊的构想存在冲突吗?材料二:他(威尔逊)说:“我还能做什么?我是在十分困难的境地谈判。人们认为我能控制一切,我多么希望我有这样的力量。”——威廉·E·多德:《伍德罗·威尔逊及其工作》材料三:这是一项“令人深恶痛绝的政策”,它将使“德国陷入奴役地位达一代之久,降低数百万生灵之生活水平,剥夺整个国家、整个民族之幸福”。——摘编自凯恩斯著、赵波等译:《预言与劝说》材料四: 可以看出威尔逊在和会召开前受到很大的欢迎和期待。根据课本,回答出巴黎和会的主题是“削弱德国,重新瓜分世界利益”。通过文字材料,可以看出威尔逊总统实际在和会上的处境十分艰难、尴尬。实际反映出各国为了各自利益无法联合,这背离了威尔逊的原本的构想。通过慕尼黑抗议的图片和凯恩斯的评价,分析得出凡尔赛体系存在过度惩罚战败国的问题。这也为之后的大战积累了民族情绪。结合所学,巴黎和会同样伤害了中国的主权利益。从和会的“胜者为王、各为其利”的现象体会到巴黎和会强权主义的本质。 通过对巴黎和会上威尔逊的处境的探究分析,看出威尔逊的原则和主义无法实现,同时美国的利益也无法通过秩序构建。理想与现实的落差,结合被压迫的德国人民的抗议,理解巴黎和会的实际是英法主导的分赃会议,具有强权主义特征,带领学生一步步从现象到本质进行分析,提高学生提取信息、历史解释的能力和素养。

情境三:美国如何影响世界秩序 国际联盟介绍国际联盟的成立,威尔逊对于国际联盟的构想最终得到一定的实现。但由于美国参议院拒绝加入,苏维埃俄国因为意识形态问题被排斥在体系之外,国际联盟最终被英法控制。 通过教师介绍的国联成立的经过,认识到当时人们为重新建立新的国际秩序作出了一定努力,但是因为强权主义的体系下、缺少各方制衡的联盟,无法带来真正的和平。 从国际联盟和华盛顿体系的建立继续探讨“美国如何影响世界秩序”的问题。通过国际联盟成立的波折和缺陷,认识到一方面战争让人们意识到建立和平稳定的国际秩序的必要性,但是现实建立起来的依旧是弱肉强食、各为其利的秩序,感受和平的来之不易。通过美国出于利益的考量退出国际联盟、召开华盛顿会议的历史事实,结合材料,和所学的山东问题的解决,联系中国史的内容,进一步加深对该“凡尔赛—华盛顿”体系的强权主义本质的认识。通过以上历史细节的探究,加强学生历史解释和家国情怀素养。

情境三:美国如何影响世界秩序 华盛顿体系展示华盛顿的图片和主要内容。请学生阅读课本p87-88,根据材料和所学,回答问题:1.美国通过华盛顿会议获得了什么利益?2.结合山东问题的处置,你如何认识凡尔赛——华盛顿体系?材料一:华盛顿会议主要内容①《四国条约》:拆散英日同盟;②《五国海军条约》:限制美英日等国的海军装备,美国取得与英国同等军事地位;③《九国条约》:列强同意将“门户开放”“机会均等”作为侵略中国的共同原则;④中国收回山东主权,但日本保留了诸多特权。材料二:1922年美国召集的华盛顿九国会议签订了一个公约,又使中国回复到几个帝国主义国家共同支配的局面。——毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》 根据材料和所学,能够说明美国通过多个条约获得了在亚太地区的优势地位。结合材料,回顾从巴黎和会到华盛顿会议对于山东主权的处理,认识到凡尔赛—华盛顿体系中强国欺压弱小民族国家的现象,战后的国际秩序本质是在帝国主义强权政治统治下的秩序。

探究:国际联盟——现实与理想的冲突 展示材料,要求学生结合所学以及以下联盟条约内容,谈谈国际联盟的地位和影响。材料一:缔约各国,为增进国际间合作并保持其和平与安全起见,特允承受不从事战争之义务,维持各国间公开、公正、荣誉之邦交。材料二:全体一致原则:除本盟约或条约另有明文规定外,凡大会或理事会开会时之决议,应得出席会议之联盟会员国全体之同意。材料三:《国际联盟盟约》(1919年6月28日)第二十二条(一)凡殖民地及领土于此次战争之后不复属于从前统治该地之各国,而其居民尚不克自立于今世特别困难状况之中,则应适用下列之原则,即此等人民之福利及发展成为文明之神圣任务,此项任务之履行应载入本盟约。(二)实行此项原则之最妥善方法莫如以此种人民之保佐委诸资源上、经验上或地理上足以承担此项责任而亦乐于接受之各先进国,该国即以受任统治之资格为联盟施行此项保佐。(三)委任统治之性质应依该地人民发展之程度、领土之地势、经济之状况及其他类似之情形而区别之。—王铁崖、田如萱编《国际法资料选编》 根据材料,可以说明国际联盟的地位是第一个由主权国家组成的世界性国际政治组织。从第一个材料国际联盟的宗旨看出其促进国际合作和保持国际和平的作用。从第二个全体一致的原则中可以分析出,国际联盟无法有效做出决策,最后变成列强维护利益的工具。从第三个材料中理解“委托制度”的出现,是对以往殖民制度的一种改变,促进许多国家摆脱或减轻控制和殖民统治。但是仍具有殖民色彩。 通过对国际联盟条约的分析探究,以及对“委托制度”的认识,探究国际联盟的地位和历史影响。发现国联实际上为现有体系下列强保持强权主义的工具,进一步理解该体系不能带来真正的和平。通过该探究活动,帮助学生能够客观评价一战后国际秩序的变动,形成有效解读材料与历史解释的能力。

小结:美国孤立主义与走向世界的反复 一、重回主题导入,梳理美国自建国以来至20世纪初期的对外关系理念。二、展示材料,与学生一起分析美国的国际秩序理念对未来与将来的影响。材料一:德国学者马里翁·登霍夫:“基于道义价值之上的外交政策,正如威尔逊和杜勒斯所执行的那样,并没有明显使这个世界更加道义,相反却导致走到死胡同和一系列大灾难。”——小施瓦辛格:《美国历史的循环》p101 摘自《美国对外关系的文化探源》材料二:威尔逊的想法慢慢地长出了两腿,开始落地走路。富兰克林·罗斯福(1933-1945任总统)跟威尔逊一样,把自由开放的国内政策推广到了海外。他要大国在他设想的国际体系中起到更大的作用。——罗伯特·A·帕斯特编、胡立平等译:《世纪之旅:七大国百年外交风云》,第252页。 从教师的讲述中感受到美国对外关系政策发展的复杂性与曲折性。认识到威尔逊等帝国主义国家的决策者制定的国国际秩序为之后的大战埋下了祸根。认识到威尔逊和罗斯福的国际秩序构想是有着继承发展关系的,威尔逊的一些构想实际上为之后的国际秩序重构发起了先声。 回扣导入和主题,总结梳理美国对外政策从孤立主义到对外扩张,再到孤立主义盛行的反复,认识到政策选择和发展的受到时代的推动与制约。从威尔逊的理想到一战后建立的新国际秩序,无法解决帝国主义列强之间的种种矛盾,认识到第二次世界大战已然埋下祸根。联系威尔逊和罗斯福的理念继承,建立一战二战的前后联系,从而学生能够从整体上认识20世纪上半叶国际秩序的延续与变动。

课后作业 1.总结本课所学,解释一战带来的影响。要求有史实支撑,形式不限,小论文与思维导图皆可。2.结合本课所学和课后“学习拓展”,思考人类如何能够建立和平的世界秩序。(选做) 根据上课所学,总结梳理并利用本课所学内容,对第一次世界大战的影响进形史实支撑的论述,加深对第一次世界大战影响的理解。通过本课所学一战后国际秩序建立的曲折与努力、进步与弊端,和对威尔逊总统“十四点原则”的内涵理解,对国际秩序的和平建立提出自己的开放性思考 第一项作业为基础作业,一方面促进总结梳理本课所学内容,另一方面学生通过自己用史实支撑进行问题论述,突破本课的重难点“一战及其国际秩序的影响”,由此培养学生史料实证的核心素养。第二项作业为开放性进阶作业,针对基础较好的学生。通过对一战后国际秩序建立的利弊进行独立客观的思考,认识到世界和平来之不易,促进人文关怀的培养。

教学反思

本课以“美国的转场:从美洲走向世界”为主线,并以美国为中心的三个问题情境展开教学,重新整合教材内容,从美国的视角来重新看待和理解这一场帝国主义战争。尤其重点突破美国威尔逊总统提出的秩序构想,并与现实建立的国际秩序形成对比,让学生生动理解当时人们期待和平的观念,以及为此所作的努力。同时用威尔逊及美国的视角,为之后二战结束建立起的新国际秩序埋下伏笔,建立一战和二战之间的联系,帮助学生从整体上理解20世纪上半叶国际秩序的变动。但本课虽然用美国作为视角突破,但也存在着很大不足。一是为了突出美国视角,增加了其他材料的使用,压缩了其他课程内容的讲解。例如针对一战的过程虽然不是重点,但为了压缩内容,并没有花一定的时间来对一战的过程进行讲授,过于省略。二是用美国的视角来看待一战,也有许多不太贴合本课内容的地方。一方面是因为虽然美国参战对一战的走向有着很大的影响,但并非是一战的主要参与国和受影响国家,孤悬海外;另一方面也正是因为美国没有受到一战深刻影响,孤立主义在国内又甚嚣尘上,因此在一战后的国际秩序建立中并未过多参与或获利,威尔逊的理想没有得到完全实现,甚至美国拒绝加入他所建立的国际联盟。因此本课的设计视角还存在着许多待商榷的部分。

PAGE

教学指导思想与理论依据

本课以“美国的转场:从美洲走向世界”为主线,以三个问题情境“为什么美国想要走向世界”“美国怎样能够走向世界”“美国如何影响世界秩序”,重新整合第一次世界大战的教材内容,意在从美国的视角来重新看待和理解这一场帝国主义战争。特别是重点突破美国威尔逊总统提出的“十四点原则”,为之后二战结束建立起的新国际秩序埋下伏笔,建立前后联系,帮助学生更好地整体理解20世纪上半叶国际秩序的变动。

教学背景分析

课题及教学内容分析本课为《中外历史纲要》下册第七单元《两次世界大战、十月革命与国际秩序的的》的第一课,为本单元的开始部分。从第七单元开始,本册内容进入了20世纪的世界历史。本课承接前面两个单元,在第六单元的学习中,学习了世界殖民体系的形成,到19世纪末20世纪初,资本主义世界殖民体系最终形成。由于第二次工业革命后,后起国家的经济实力与所占殖民地面积发展不平衡,矛盾重重,最终引发第一次世界大战。而一战埋下的仇恨的种子,使得未来更大规模战争的爆发和新秩序的重建。此外,第一次世界大战促进了殖民地半殖民地人民的觉醒,推动了亚非拉民族解放运动的发展。同时,一战结束后对战争罪责问题的解决不当,在战败国心中埋下了仇恨的种子,使更大规模的世界大战的爆发成为可能。所以本课理论知识是学好下一课的基础,它在本单元起着启下的作用。本课由三个子目组成,第一子目是介绍一战爆发的背景,以及一战的帝国主义性质;第二子目主要围绕战争的过程,包括华工的贡献和战争的残酷性展开;第三子目讲述战后战胜国协约国集团对战后世界的安排,以及形成的新国际秩序的利弊。根据课标“通过了解两次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动”,可以看出本课的第一、三子目为重点,强调一战爆发的原因、性质以及战后国际秩序的变动。第二子目的战争过程内容在初中已有讲授,因此主要突出战争的残酷性和中国以工代战的意义。因此本课内容总体容量较大,但学习目标聚焦、明确。学生情况分析本次课程授课对象是高一学生。基于初中对于第一次世界大战的学习,学生对于本次战争前两大军事集团的形成和冲突、萨拉热窝事件,战争中凡尔登战役等战场的残酷,以及签订的《凡尔赛条约》和《九国公约》内容有知识性的了解。但缺少对“帝国主义”等关键性概念的理解,对第一次世界大战的帝国主义性质的认识不够深刻;同时初中并未对国际联盟有详细的学习,其在凡尔赛—华盛顿体系下的利弊作用还值得学生进一步探究,以此帮助他们理解一战后国际秩序的建立对之后国际形势的影响。高一的学生经过初中和纲要上的学习,已经初步具备一定的历史分析能力,核心素养的培养还处于巩固阶段。由于初中的历史知识学习分散,且世界史学习的难度较大,学生对一战的历史整体把握不够,也没有深入思考一战带来的影响,并进行史实支撑的历史解释。因此要注意引导学生利用已有的历史知识和思维进行学习迁移,在巩固已有认知基础的基础上,进行新知识的建构,和史料实证、历史解释等核心素养的巩固。

教学目标【根据课程标准和核心素养分析】

1.通过结合地图、表格与文字史料,从表象到实质逐步分析第一次世界大战爆发的原因;通过了解帝国主义的关键概念,认识当时帝国主义国家存在的种种矛盾,理解第一次世界大战爆发的根本原因是主要帝国主义国家政治经济发展不平衡,体会经济变动对于政治和军事方面的影响。2.通过文字、数据和图片史料,深刻体会“人”在战争中受到的身心折磨,从“人”的视角认识到第一次世界大战带来的残酷后果,了解华工群体为第一次世界大战做出的卓越贡献,从而坚定警惕战争、维护和平的理念。3.通过对比威尔逊“十四点原则”与凡尔赛—华盛顿体系的差异和冲突,理解该体系的帝国主义强权政治的本质;通过分析国际联盟盟约条款,探究国际联盟的地位和历史影响,理解为什么该体系没有带来真正的和平,从而客观评价一战后国际秩序的变动。通过以上的史料分析和探究活动,形成有效解读材料与历史解释的能力。4.通过本课的学习,认识到世界级大战在人类历史进程中所产生的深远影响。从战争的教训中,增强构建人类命运共同体、建立更加开放更加包容的新世界的认同感。

教学重点和难点

教学重点第一次世界大战的爆发原因和其帝国主义性质。教学难点第一次世界大战后的国际秩序的建立和影响。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料探究和研读

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 展示“大棒政策”漫画、美西海战的绘画作品,以及图片对应的课本两段材料,请学生对比以上两个时期美国对外政策的不同,引入新课。材料一:1823年,美国总统门罗发表宣言,宣称美洲是美洲人的美洲,将拉丁美洲视为自己的势力范围。——《中外历史纲要》下p77材料二:1898年,美国为夺取西班牙属地古巴、波多黎各和菲律宾,发动了对西班牙的战争,美国胜利。——《中外历史纲要》下p82导言 通过对比图文两则材料,发现美国两个时期的对外政策发现明显的变化,美国的势力范围开始扩大,目标开始从美洲转向世界。 运用课本材料,通过回顾旧知,结合图文,对比发现美国对外政策的演变,创造认知冲突,引起学生探究兴趣。同时揭示本课主线“美国的转向”,铺垫本课三个以美国为中心的问题情境,引入本课正式学习。

情境一:为什么美国想要走向世界 一、展示表格,提出问题:观察表格,对比各国数据,有什么特别之处?二、出示两则材料,介绍美国与德国两家电力公司的电力垄断和列宁对“帝国主义”的定义,帮助学生生动形象地了解关键概念。材料一:1907年,美国“通用电气公司”和德国“电气总公司”缔结瓜分世界的条约,成立国际电力托拉斯通用电气公司”,分别获得美洲市场和欧洲市场的垄断权。材料二:帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有突出意义、国际托拉斯开始瓜分世界、一些最大的资本主义国家已把世界全部领土瓜分完毕这一阶段的资本主义。——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》《列宁选集》第二卷三、根据以上材料,引导学生思考美国走向世界的动机。 1.通过对比数据,发现在20世纪初世界主要资本主义国家政治经济发展极不平衡。尤其美、德两国的工业生产总值占比相加占有一半的比重。2.通过结合美、德电气公司垄断的史实与列宁对帝国主义的定义,生动了解帝国主义的概念。结合导入的美西战争,明白由于资本主义世界利益分配不平均,美国为了自身利益开始争夺海外殖民地,即“走向世界”。 结合表格与文字材料,总结世界形势。通过美、德两国电力公司的具体案例,了解帝国主义概念,直观理解第一次世界大战爆发的根本源于资本主义世界政治经济发展不均衡,体会经济发展情况决定政治、军事的发展走向。

情境二:美国怎样能够走向世界 秩序失衡一、根据表格,引导学生观察英法两国的殖民地位次。二、展示地图和表格,请学生根据课本第84页的内容填写以下表格。三、出示材料,请学生根据材料分析此时美国对外关系的态度。材料:西奥多·罗斯福(1901-1909任总统)等人在入主白宫后虽然积极鼓吹海外扩张,试图以此唤醒滞留在美国人思想深处的强国和领袖之梦,但同时又摄于普遍的孤立情绪,未敢大有作为。——王晓德《美国对外关系的文化探源》 对比殖民地位次,发现英法依旧是世界殖民强国,世界主要由英法主导。欧洲是世界形势的影响中心。通过简要梳理课本内容,结合地图,知道欧洲帝国主义国家之间的主要矛盾。通过以上所学的背景,理解第一次世界大战是一场因利益分配不均而起的帝国主义战争。通过材料,发现此时美国国内孤立主义依旧普遍,“走向世界”脚步受阻。美国走向世界的条件不够成熟。 结合课本与图表,感受到欧洲帝国主义国家之间的矛盾重重。结合欧洲矛盾和帝国主义的概念,理解第一次世界大战的性质,突破重点。通过英法主导的世界与美国孤立主义依旧盛行的对比,制造认知冲突,为“美国走向世界的条件”留下悬念。

情境二:美国怎样能够走向世界 战争阴霾一、展示图片和材料,简要说明萨拉热窝事件。依次介绍两大军事集团依次宣战。材料二:(6月26日)这一天晚上,伊利奇劝说普林西普放弃谋杀计划,可是普林西普毫不动摇。“大公是斯拉夫人的敌人。”他坚持道,“我必须杀死他。”——(美)唐纳德·胡克《历史上的狂人》二、展示“前往前线的德国士兵”图片。引导学生解析图片中的人物表情、文字。介绍此时欧洲国家决策者都处在侥幸快速取胜的心理。三、回顾初中知识,利用初中教材中的“相关史事”,回顾美国在开战之初的中立选择。德国选择开展无限制潜艇战也意味着战争开始走向决策者意愿的反面,双方进入了长期战争的僵局。美国出于利益受损参战。四、通过时间轴,与学生根据课本梳理回顾一战的主要进程。五、展示教材中一战墓地的图片和文字材料。引导学生结合材料,思考一战对“人”带来了怎样的影响。材料一:第一次世界大战以极其残酷的杀戮为主要特点。大约 900 万人战死,2000 多万人受伤,350 万人终身残疾。——《中外历史纲要》上册p87材料二:直接经济损失约1805亿美元,间接经济损失约1516亿美元。生产遭到沉重打击,纯粹从经济角度估计,欧洲的工业发展倒退了8年。——吴于廑、齐世荣《世界史·现代史编(上)》材料三:“当我返回中国后,我(可能会) 害怕我一看到外国人就会想起在法国闻到的尸体腐烂的气味。在这里的日子就像噩梦。”——一名华工向美国人W.W彼得的坦白 摘自【德】贝克哈恩《自杀的欧洲》 根据初中所学和教师的引导,从普林西普个人的话语直观感受此时巴尔干半岛上极端的民族主义情绪。通过图片解析,感受此时欧洲狂热的战争情绪蔓延,战争作为政治的极端表现不受主观意志的影响,形势走向失控。意识到国家利益对于政策选择的重要性。结合图片、数据与文字材料,了解残酷的战争给“人”带来的残害不仅是身体上的,更是精神上的。以及对欧洲经济的重创,影响欧洲的中心地位。结合图片和一位华工的自述,了解华工群体为第一次世界大战做出的卓越贡献。 通过对图片、文字等因素的分析,加强学生解析材料、提取信息的能力。回顾初中教材的内容,突破第二子目的学习聚焦:大战的进程完全走向大国决策者主观意志的反面。提示同学们警惕战争。展示多种类型的史料,引导学生解决“美国怎样能够走向世界”的问题。史料选择上突出了“时代下的当事人”,材料力图建构更加贴近时代的历史情境,帮助学生从人的视角看待世界战争的极端残酷性,深化学生维护世界和平的观念。

情境二:美国怎样能够走向世界 新秩序构想一、展示材料,通过文字材料中的关键词,引导学生分析美国总统威尔逊提出的欧洲和世界秩序的构想,即“十四点原则”和建立国际联盟。材料一:“只有一个安宁的欧洲才会是一个稳定的欧洲,安宁的欧洲不能是力量的平衡,而必须是权力的共同体;不能是有组织的对抗,而必须是有组织的共同和平。”——伍罗德·威尔逊(1913-1921任总统),1917年1月22日在参议院的演说材料二:1918年1月8日,威尔逊提出《世界和平纲领》(即十四点原则)其要点为:1.公开的和平条约,必须公开缔结;2.领海以外,无论平时或战时,必须保持公海航行的绝对自由;3.尽可能地消除一切经济壁垒,建立平等的贸易条件;4.各国军备必须裁减至符合维持国内安全的最低限度;5.为了大小国家都能相互保证政治独立和领土完整,必须成立一个具有特定盟约的普遍性的国际联盟。——摘编自齐世荣主编《世界通史资料选辑·现代部分》第1分册二、结合文字与图片,对比战争前后人民两种截然不同的“欢呼庆祝”。引出问题:安宁的欧洲是否将要来临?材料三:当欧洲国家政府正式宣战后,首都的人们在街头跳舞。当先遣队奔赴前线的时候,人们向士兵投以鲜花,希望他们很快凯旋归来。——里·本特利《新全球史:文明的传承与交流》材料四: 通过对图文材料的分析,得出美国能够走向世界的一个重要条件是世界秩序失衡、世界中心欧洲卷入战争阴霾。通过对威尔逊总统提出的《世界和平纲领》,与战争的失衡、残酷形成对比,感受当时决策者为重建和平的国际秩序所做的努力。在对比中感受到战争对人们观念的影响,反对战争、支持和平的运动日益高涨。 通过对威尔逊总统的“十四点原则”进行重点突破,培养学生分析史料、得出信息的能力。通过分析威尔逊的“十四点原则”构想和其对“安宁的欧洲”的期待,为接下来战后凡尔赛体系的建立和国际联盟的成立做铺垫。针对人们战前战后的欢呼这一历史细节,设置悬念和反差,理解一战对人们观念上的影响,引起学生的探究兴趣。

情境三:美国如何影响世界秩序 凡尔赛体系一、展示图片与文字材料,解释威尔逊和他的“十四点原则”原本受到很大的欢迎,以此分析和会前威尔逊总统的处境。材料一:“欧洲各国首都的人民是如何地拥挤在总统的的马车周围啊。”——英国经济学家凯恩斯二、展示图片和材料,请学生根据材料和课本内容,回答三个问题:1.巴黎和会的主题是什么?2.威尔逊总统在和会上处境如何?3.凡尔赛体系存在什么问题?和威尔逊的构想存在冲突吗?材料二:他(威尔逊)说:“我还能做什么?我是在十分困难的境地谈判。人们认为我能控制一切,我多么希望我有这样的力量。”——威廉·E·多德:《伍德罗·威尔逊及其工作》材料三:这是一项“令人深恶痛绝的政策”,它将使“德国陷入奴役地位达一代之久,降低数百万生灵之生活水平,剥夺整个国家、整个民族之幸福”。——摘编自凯恩斯著、赵波等译:《预言与劝说》材料四: 可以看出威尔逊在和会召开前受到很大的欢迎和期待。根据课本,回答出巴黎和会的主题是“削弱德国,重新瓜分世界利益”。通过文字材料,可以看出威尔逊总统实际在和会上的处境十分艰难、尴尬。实际反映出各国为了各自利益无法联合,这背离了威尔逊的原本的构想。通过慕尼黑抗议的图片和凯恩斯的评价,分析得出凡尔赛体系存在过度惩罚战败国的问题。这也为之后的大战积累了民族情绪。结合所学,巴黎和会同样伤害了中国的主权利益。从和会的“胜者为王、各为其利”的现象体会到巴黎和会强权主义的本质。 通过对巴黎和会上威尔逊的处境的探究分析,看出威尔逊的原则和主义无法实现,同时美国的利益也无法通过秩序构建。理想与现实的落差,结合被压迫的德国人民的抗议,理解巴黎和会的实际是英法主导的分赃会议,具有强权主义特征,带领学生一步步从现象到本质进行分析,提高学生提取信息、历史解释的能力和素养。

情境三:美国如何影响世界秩序 国际联盟介绍国际联盟的成立,威尔逊对于国际联盟的构想最终得到一定的实现。但由于美国参议院拒绝加入,苏维埃俄国因为意识形态问题被排斥在体系之外,国际联盟最终被英法控制。 通过教师介绍的国联成立的经过,认识到当时人们为重新建立新的国际秩序作出了一定努力,但是因为强权主义的体系下、缺少各方制衡的联盟,无法带来真正的和平。 从国际联盟和华盛顿体系的建立继续探讨“美国如何影响世界秩序”的问题。通过国际联盟成立的波折和缺陷,认识到一方面战争让人们意识到建立和平稳定的国际秩序的必要性,但是现实建立起来的依旧是弱肉强食、各为其利的秩序,感受和平的来之不易。通过美国出于利益的考量退出国际联盟、召开华盛顿会议的历史事实,结合材料,和所学的山东问题的解决,联系中国史的内容,进一步加深对该“凡尔赛—华盛顿”体系的强权主义本质的认识。通过以上历史细节的探究,加强学生历史解释和家国情怀素养。

情境三:美国如何影响世界秩序 华盛顿体系展示华盛顿的图片和主要内容。请学生阅读课本p87-88,根据材料和所学,回答问题:1.美国通过华盛顿会议获得了什么利益?2.结合山东问题的处置,你如何认识凡尔赛——华盛顿体系?材料一:华盛顿会议主要内容①《四国条约》:拆散英日同盟;②《五国海军条约》:限制美英日等国的海军装备,美国取得与英国同等军事地位;③《九国条约》:列强同意将“门户开放”“机会均等”作为侵略中国的共同原则;④中国收回山东主权,但日本保留了诸多特权。材料二:1922年美国召集的华盛顿九国会议签订了一个公约,又使中国回复到几个帝国主义国家共同支配的局面。——毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》 根据材料和所学,能够说明美国通过多个条约获得了在亚太地区的优势地位。结合材料,回顾从巴黎和会到华盛顿会议对于山东主权的处理,认识到凡尔赛—华盛顿体系中强国欺压弱小民族国家的现象,战后的国际秩序本质是在帝国主义强权政治统治下的秩序。

探究:国际联盟——现实与理想的冲突 展示材料,要求学生结合所学以及以下联盟条约内容,谈谈国际联盟的地位和影响。材料一:缔约各国,为增进国际间合作并保持其和平与安全起见,特允承受不从事战争之义务,维持各国间公开、公正、荣誉之邦交。材料二:全体一致原则:除本盟约或条约另有明文规定外,凡大会或理事会开会时之决议,应得出席会议之联盟会员国全体之同意。材料三:《国际联盟盟约》(1919年6月28日)第二十二条(一)凡殖民地及领土于此次战争之后不复属于从前统治该地之各国,而其居民尚不克自立于今世特别困难状况之中,则应适用下列之原则,即此等人民之福利及发展成为文明之神圣任务,此项任务之履行应载入本盟约。(二)实行此项原则之最妥善方法莫如以此种人民之保佐委诸资源上、经验上或地理上足以承担此项责任而亦乐于接受之各先进国,该国即以受任统治之资格为联盟施行此项保佐。(三)委任统治之性质应依该地人民发展之程度、领土之地势、经济之状况及其他类似之情形而区别之。—王铁崖、田如萱编《国际法资料选编》 根据材料,可以说明国际联盟的地位是第一个由主权国家组成的世界性国际政治组织。从第一个材料国际联盟的宗旨看出其促进国际合作和保持国际和平的作用。从第二个全体一致的原则中可以分析出,国际联盟无法有效做出决策,最后变成列强维护利益的工具。从第三个材料中理解“委托制度”的出现,是对以往殖民制度的一种改变,促进许多国家摆脱或减轻控制和殖民统治。但是仍具有殖民色彩。 通过对国际联盟条约的分析探究,以及对“委托制度”的认识,探究国际联盟的地位和历史影响。发现国联实际上为现有体系下列强保持强权主义的工具,进一步理解该体系不能带来真正的和平。通过该探究活动,帮助学生能够客观评价一战后国际秩序的变动,形成有效解读材料与历史解释的能力。

小结:美国孤立主义与走向世界的反复 一、重回主题导入,梳理美国自建国以来至20世纪初期的对外关系理念。二、展示材料,与学生一起分析美国的国际秩序理念对未来与将来的影响。材料一:德国学者马里翁·登霍夫:“基于道义价值之上的外交政策,正如威尔逊和杜勒斯所执行的那样,并没有明显使这个世界更加道义,相反却导致走到死胡同和一系列大灾难。”——小施瓦辛格:《美国历史的循环》p101 摘自《美国对外关系的文化探源》材料二:威尔逊的想法慢慢地长出了两腿,开始落地走路。富兰克林·罗斯福(1933-1945任总统)跟威尔逊一样,把自由开放的国内政策推广到了海外。他要大国在他设想的国际体系中起到更大的作用。——罗伯特·A·帕斯特编、胡立平等译:《世纪之旅:七大国百年外交风云》,第252页。 从教师的讲述中感受到美国对外关系政策发展的复杂性与曲折性。认识到威尔逊等帝国主义国家的决策者制定的国国际秩序为之后的大战埋下了祸根。认识到威尔逊和罗斯福的国际秩序构想是有着继承发展关系的,威尔逊的一些构想实际上为之后的国际秩序重构发起了先声。 回扣导入和主题,总结梳理美国对外政策从孤立主义到对外扩张,再到孤立主义盛行的反复,认识到政策选择和发展的受到时代的推动与制约。从威尔逊的理想到一战后建立的新国际秩序,无法解决帝国主义列强之间的种种矛盾,认识到第二次世界大战已然埋下祸根。联系威尔逊和罗斯福的理念继承,建立一战二战的前后联系,从而学生能够从整体上认识20世纪上半叶国际秩序的延续与变动。

课后作业 1.总结本课所学,解释一战带来的影响。要求有史实支撑,形式不限,小论文与思维导图皆可。2.结合本课所学和课后“学习拓展”,思考人类如何能够建立和平的世界秩序。(选做) 根据上课所学,总结梳理并利用本课所学内容,对第一次世界大战的影响进形史实支撑的论述,加深对第一次世界大战影响的理解。通过本课所学一战后国际秩序建立的曲折与努力、进步与弊端,和对威尔逊总统“十四点原则”的内涵理解,对国际秩序的和平建立提出自己的开放性思考 第一项作业为基础作业,一方面促进总结梳理本课所学内容,另一方面学生通过自己用史实支撑进行问题论述,突破本课的重难点“一战及其国际秩序的影响”,由此培养学生史料实证的核心素养。第二项作业为开放性进阶作业,针对基础较好的学生。通过对一战后国际秩序建立的利弊进行独立客观的思考,认识到世界和平来之不易,促进人文关怀的培养。

教学反思

本课以“美国的转场:从美洲走向世界”为主线,并以美国为中心的三个问题情境展开教学,重新整合教材内容,从美国的视角来重新看待和理解这一场帝国主义战争。尤其重点突破美国威尔逊总统提出的秩序构想,并与现实建立的国际秩序形成对比,让学生生动理解当时人们期待和平的观念,以及为此所作的努力。同时用威尔逊及美国的视角,为之后二战结束建立起的新国际秩序埋下伏笔,建立一战和二战之间的联系,帮助学生从整体上理解20世纪上半叶国际秩序的变动。但本课虽然用美国作为视角突破,但也存在着很大不足。一是为了突出美国视角,增加了其他材料的使用,压缩了其他课程内容的讲解。例如针对一战的过程虽然不是重点,但为了压缩内容,并没有花一定的时间来对一战的过程进行讲授,过于省略。二是用美国的视角来看待一战,也有许多不太贴合本课内容的地方。一方面是因为虽然美国参战对一战的走向有着很大的影响,但并非是一战的主要参与国和受影响国家,孤悬海外;另一方面也正是因为美国没有受到一战深刻影响,孤立主义在国内又甚嚣尘上,因此在一战后的国际秩序建立中并未过多参与或获利,威尔逊的理想没有得到完全实现,甚至美国拒绝加入他所建立的国际联盟。因此本课的设计视角还存在着许多待商榷的部分。

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体