纲要下第14课第一次世界大战与战后国际秩序【教学设计】(表格式)

文档属性

| 名称 | 纲要下第14课第一次世界大战与战后国际秩序【教学设计】(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《第14课第一次世界大战与战后国际秩序》教学设计

教学指导思想与理论依据

“问题—探究—情景—感悟”教学模式是一种生成性、感受性学习方式。这一模式的基本思路是教师在教学中以教材为基础以课程标准为导向,通过创设关键性问题,引导学生在问题探究与任务驱动中,加深对知识内容的理解、促进技能与素养的提升,生成自主学习的内在动力。通过情景创设与角色扮演,在协同与合作中,深化对历史概念的理解,在“历史情景”的互动交流中,丰富体验,最终实现素养目标。

教学背景分析

课题及教学内容分析【纵向分析】《第一次世界大战战后国际秩序》是部编版教材《中外历史纲要(下)》第7单元第14课,是第7单元的第一课。第7单元的标题为“两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变”,内容包括《第一次世界大战战后国际秩序》《十月革命的胜利与苏联的社会主义实践》《亚非拉民族民主运动的高涨》《第二次世界大战与战后国际秩序的形成》四课。由于帝国主义的各种矛盾导致的两次世界大战;十月革命后苏俄和苏联社会主义建设的实践探索;大战期间亚非拉民族民主运动的不断高涨;两次世界大战后国际秩序建构、解构、重构的演变。通过上述世界历史风云变幻的宏大叙事,本单元为我们揭示了20世纪上半期世界格局的变化。本课在单元中具有重要地位,一战是帝国主义列强之间尖锐矛盾的一次集中爆发,战争带来的巨大压力促使无产阶级革命与民族独立运动的不断开展,战后形成的凡尔赛一华盛顿体系矛盾重重,与二战的爆发密不可分,人类进入从战争走向战争的怪圈。【横向分析】《第一次世界大战战后国际秩序》一课共有三个子目。第一目为“帝国主义与世界大战的政酿”,立足于第二次工业革命后帝国主义的形成及其本质,介绍第一次世界大战爆发的历史背景与战争的帝国主义性质:第二目为 “第一次世界大战”,简要介绍了一战的历史进程,突出战争的极端残酷性:第三日为 “—战后的国际秩序”,讲授凡尔赛一华盛顿体系的形成及其内容,指明其历史进步性与局限性。其中第一、第三子目为本课重难点,三子目遵循历史逻辑,介绍了一战的背景、战争过程与战后国际秩序。教学主题:从帝国主义的矛盾看第一次世界大战的根源及战后国际秩序的解构与重构学生情况分析一方面,高一学生在初中阶段已经学习过一战爆发的历史背景、一战的历史进程与凡尔赛-华盛顿体系的基本内容,同时对一战的残酷性有一定的认识。初中阶段的学习基础为本课的学习打下坚实的基础。但另一方面,初中教材对一战的背景的刨析的深度与广度稍显不足,并未点名资本主义进入帝国主义阶段后的矛盾是一战深刻根源,同时,学生对战后国际秩序“凡尔赛-华盛顿体系”的也有待深入的认识。本课的授课对象为高一学生,高一学生思维活跃,充满活力,已具备一定的历史知识,但缺乏系统性和深度,上述的知识盲点也是本课的重点所在。本课的第一、第三子目为学生将要深入攻克及理解的关键之处。同时,针对本课所涉及的历史概念,如“帝国主义”“国际秩序”“极端民族主义”等,应进行重点剖析,帮助学生理解,以提升学生的思维水平和历史素养。

课标要求

通过了解两次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动;

教学目标

总体目标:理解20世纪上半叶国际秩序的演变与国际格局的新变化。能通过史料分析第一次世界大战的根源,认识第一次世界大战的性质(素养目标:唯物史观、历史解释)。能通过阅读史料,理解帝国主义的概念,分析帝国主义的形成与第一次世界大战的关系。能自主查阅教材等资料,了解第一次世界大战的过程、结果和特点与华工参战的重要意义;(素养目标:时空观念、家国情怀)通过史料分析,理解第一次世界大战对于20世纪上半叶的国际秩序和国际格局的演变的深远影响。(素养目标:唯物史观、历史解释、史料实证)。通过客观评价与正确认识国际联盟以及以国际联盟为重要代表的凡尔赛-华盛顿体系,培养学生辨证分析历史问题的能力并加深对“国际秩序”的理解。(素养目标:唯物史观、史料实证)。认识战争的残酷性,理解全人类反对战争、追求和平的愿望。(家国情怀)

教学重点和难点

教学重点第一次世界大战的背景与战后建立的国际秩序教学难点战后建立的国际秩序内涵、特征和影响、20世纪上半叶国际秩序与国际格局的演变

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

第14课《第一次世界大战与战后国际秩序》一、帝国主义与世界大战的酝酿 帝国主义国家内部的矛盾(矛盾的核心与焦点)二、第一次世界大战 短期胜利 长期的消耗(矛盾的爆发与累积)三、一战后的国际秩序帝国主义内部的矛盾帝国主义与苏俄的矛盾帝国主义与殖民地半殖民地的矛盾 (矛盾的暂时妥协与新的滋长)

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

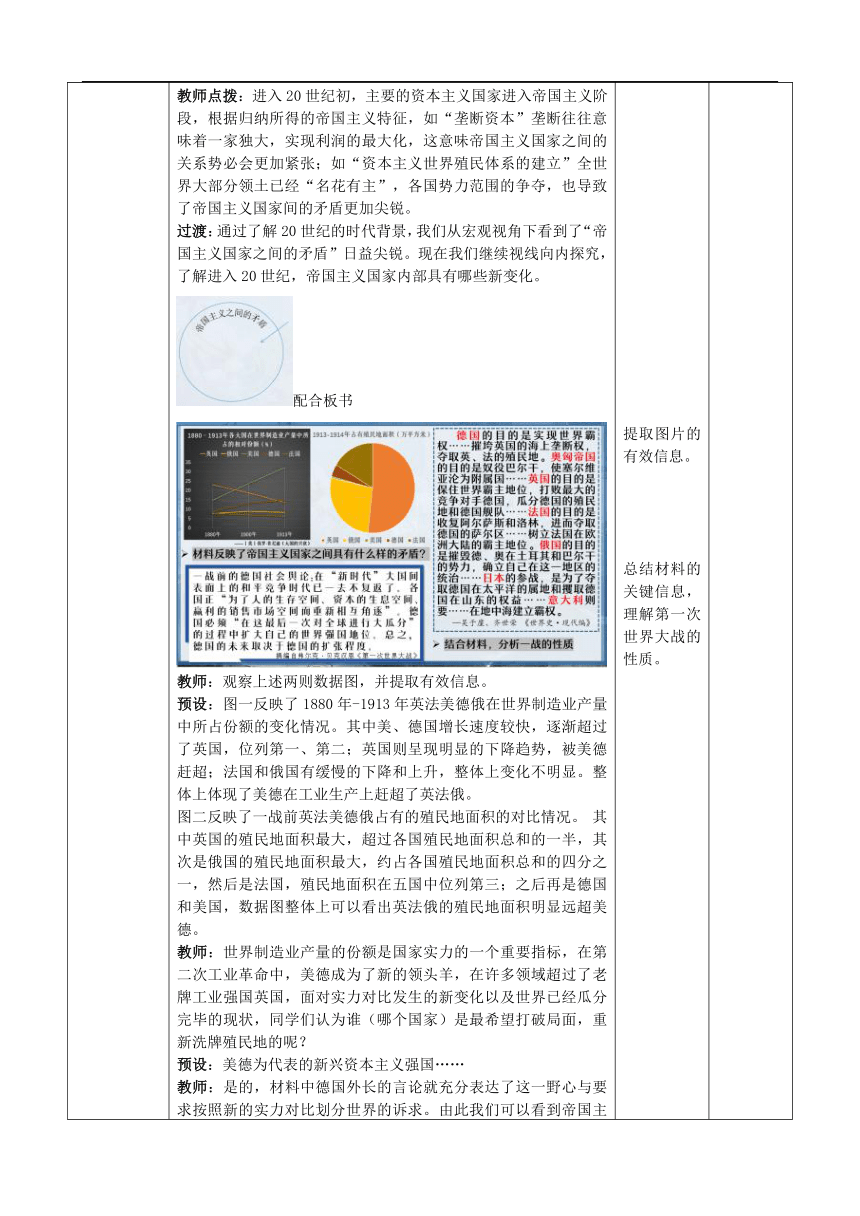

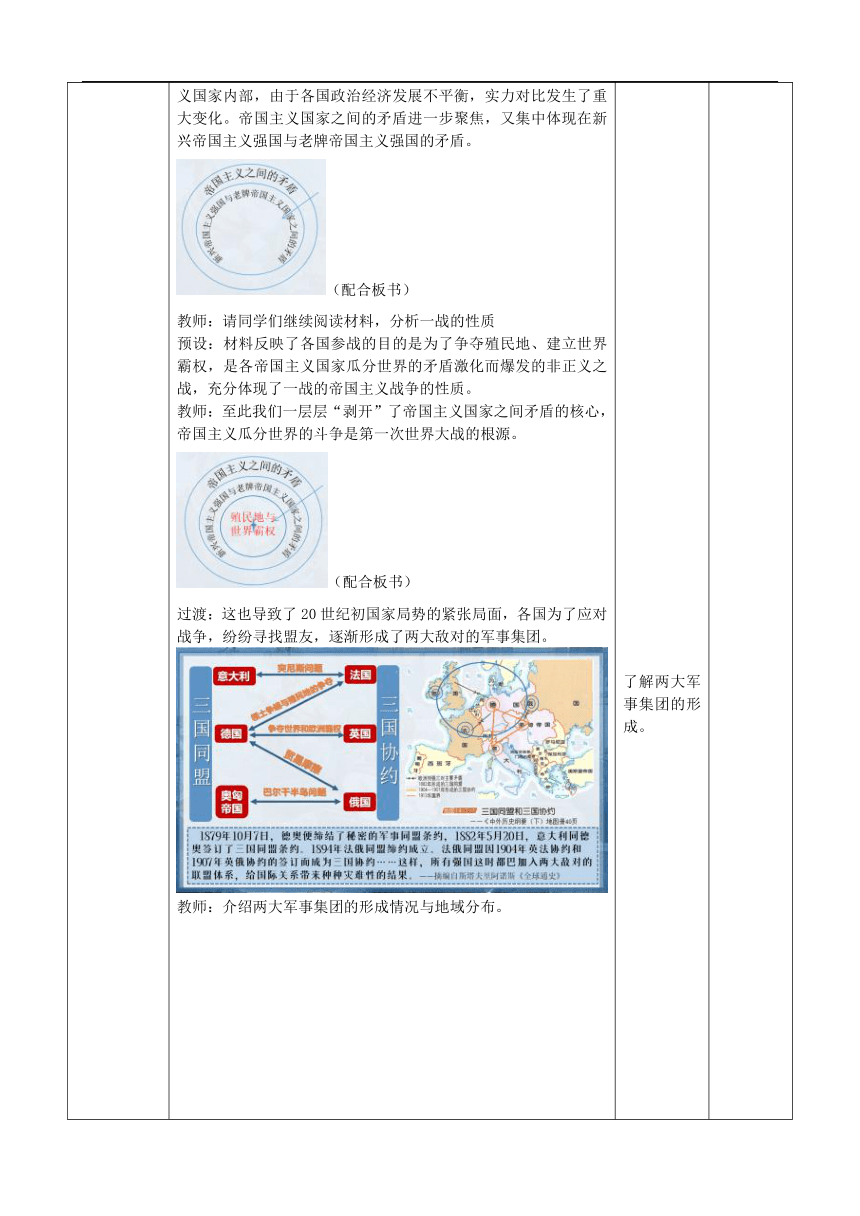

导入新课:令人“期待”的战争 教师:第14课是我们进入《纲要(下)》以来比较系统的学习“战争史”的内容,在正式学习本课之前,我想请同学们尝试用一个词或者一句话谈谈你对“战争”的理解。预设:残酷、死亡、血流成河、苦难、哀鸿遍野……教师:同学们的很多表述都体现了当今我们对战争的共识,而当时钟拨回110多年前的欧洲世界,请同学们阅读材料,总结人们对即将爆发的大战秉持着怎样的态度,并思考为什么会出现这种现象?预设:材料体现了当时的部分人民对战争的态度是比较乐观、兴奋的……;是因为他们认为可以通过战争实现某些利益诉求……教师过渡:看起来这似乎是一场“令人期待”的战争,人们对战争抱有期待和幻想,希望通过开“战”的形式,“争”夺更多的利益,为什么“争权夺利”的矛盾会无法调和,最终在20世纪初以世界性大战的形式爆发呢?让我们一起用宏观的视角揭开20世纪初的时代背景特征,探究第一次世界大战的根源。问题探究一:第一次世界大战的根源教师:引导学生阅读材料,总结20世纪资本主义的发展呈现出什么样的特征?预设:经过第二次工业革命,资本主义生产的组织方式发生重大变革,资本主义向垄断资本过渡,主要资本主义国家发展到了帝国主义阶段……教师:结合课本史料阅读中,列宁关于帝国主义的论述,思考何为“帝国主义”?帝国主义阶段具有怎样的突出特征?预设:总体而言,帝国主义是资本主义发展的最高阶段,列宁这段话指出帝国主义阶段的两大特征:一是垄断资本在全世界范围内大行其道;二是资本主义世界殖民体系基本建立……教师点拨:进入20世纪初,主要的资本主义国家进入帝国主义阶段,根据归纳所得的帝国主义特征,如“垄断资本”垄断往往意味着一家独大,实现利润的最大化,这意味帝国主义国家之间的关系势必会更加紧张;如“资本主义世界殖民体系的建立”全世界大部分领土已经“名花有主”,各国势力范围的争夺,也导致了帝国主义国家间的矛盾更加尖锐。过渡:通过了解20世纪的时代背景,我们从宏观视角下看到了“帝国主义国家之间的矛盾”日益尖锐。现在我们继续视线向内探究,了解进入20世纪,帝国主义国家内部具有哪些新变化。配合板书教师:观察上述两则数据图,并提取有效信息。预设:图一反映了1880年-1913年英法美德俄在世界制造业产量中所占份额的变化情况。其中美、德国增长速度较快,逐渐超过了英国,位列第一、第二;英国则呈现明显的下降趋势,被美德赶超;法国和俄国有缓慢的下降和上升,整体上变化不明显。整体上体现了美德在工业生产上赶超了英法俄。图二反映了一战前英法美德俄占有的殖民地面积的对比情况。 其中英国的殖民地面积最大,超过各国殖民地面积总和的一半,其次是俄国的殖民地面积最大,约占各国殖民地面积总和的四分之一,然后是法国,殖民地面积在五国中位列第三;之后再是德国和美国,数据图整体上可以看出英法俄的殖民地面积明显远超美德。教师:世界制造业产量的份额是国家实力的一个重要指标,在第二次工业革命中,美德成为了新的领头羊,在许多领域超过了老牌工业强国英国,面对实力对比发生的新变化以及世界已经瓜分完毕的现状,同学们认为谁(哪个国家)是最希望打破局面,重新洗牌殖民地的呢?预设:美德为代表的新兴资本主义强国……教师:是的,材料中德国外长的言论就充分表达了这一野心与要求按照新的实力对比划分世界的诉求。由此我们可以看到帝国主义国家内部,由于各国政治经济发展不平衡,实力对比发生了重大变化。帝国主义国家之间的矛盾进一步聚焦,又集中体现在新兴帝国主义强国与老牌帝国主义强国的矛盾。(配合板书)教师:请同学们继续阅读材料,分析一战的性质预设:材料反映了各国参战的目的是为了争夺殖民地、建立世界霸权,是各帝国主义国家瓜分世界的矛盾激化而爆发的非正义之战,充分体现了一战的帝国主义战争的性质。教师:至此我们一层层“剥开”了帝国主义国家之间矛盾的核心,帝国主义瓜分世界的斗争是第一次世界大战的根源。(配合板书)过渡:这也导致了20世纪初国家局势的紧张局面,各国为了应对战争,纷纷寻找盟友,逐渐形成了两大敌对的军事集团。教师:介绍两大军事集团的形成情况与地域分布。教师:补充各国军备竞赛的相关材料,引导学生从各国的扩军备战的“狂热”体会战前国际局势的严峻。教师:结合战争动员海报和漫画以及社会媒体的舆论宣传的现象,使得学生更直观感受到第一次世界大战的爆发还离不开极端民族主义思潮的泛滥。极端的民族主义和扭曲的爱国主义宣传中,形成了对战争不理智的狂热与追捧的社会氛围,而另一方面政府也借此将帝国主义国家内部的矛盾向外转嫁。过渡:20世纪初期,日益严峻的国际形势被一场巴尔干地区的冲突引爆,大战一触即发。教师:让同学们阅读教材以及课件呈现时间线,帮助学生们了解萨拉热窝事件的起因、经过、结果以及两大军事集团的参入对大战爆发的影响。 归纳对战争的认识阅读材料,思考一战前,人们对战争的态度。阅读材料,归纳19世纪末20世纪初,资本主义发展与帝国主义的形成。理解列宁关于帝国主义的定义,总结“帝国主义”的特征所在。思考帝国主义的形成与第一次世界大战的关系提取图片的有效信息。总结材料的关键信息,理解第一次世界大战的性质。 了解两大军事集团的形成。通过军事联盟的建立和军备竞赛的升级理解国际局势的紧张。了解极端民族主义的出现及影响。知道萨拉热窝事件的经过以及萨拉热窝事件是第一次世界大战的导火线思考萨拉热窝事件为什么会引爆第一次世界大战 通过问题设计,联结学生自身的情感体验与材料,在认知冲突下,带着疑问,激发学生的深度思考……

一、帝国主义与世界大战的酝酿 结合材料,联系所学知识,理解20世纪初最突出的时代特征,认识第一次世界大战爆发的背景。通过图片材料,培养学生的识图能力并从图片展示的现象中体会本质。通过对20世纪时代背景的了解,层层剖析,使学生透过20世纪上半叶资本主义世界的新变化,理解进入帝国主义阶段的矛盾的焦点和核心,解开第一次世界大战的根源。利用结构图和地图加深学生的时空理解。通过呈现国防预算大范围提升的材料以及鲜活的战争海报与一战前媒体舆论,使学生更为直观理解军事狂热之下,极端民族主义思潮发酵,战争受到了政府、民众鼓动的社会背景。结合当时的时代背景分析事件之间联系。认识萨拉热窝事件及第一次世界大战的爆发是由于巴尔干地区的矛盾重重、国际局势的紧张与两大军事集团的参入共同推动的。

二、第一次世界大战 过渡:“收获的季节”是否正如帝国主义列强所期待的那样来临了?让我们一起进入第二子目的学习,了解第一次世界大战的经过与结果。教师:请同学们阅读教材并配合《第一次世界大战时欧洲战场形势图》梳理第一次世界大战的重要战场。教师:配合地图,简要介绍德国制定的以“速决战”为特征的施利芬计划。教师:1.请同学们阅读教科书,梳理时间线索,补充完成一战进程时间表。关注各个阶段的重大战役与关键性事件。2.请同学们结合表格和所学,归纳一战的特点。预设:时间长、规模大、范围广、大量新式武器投入、协同作战、阵地战、消耗战……教师点拨:战争虽在各个阶段具有不同的发展态势,但却有着相同的血腥残酷和巨大伤亡。人们对战争抱有的短期取胜的幻想被残酷的现实击碎,在长期阵地战的消耗中,战争演变成倾尽国力和人力的总体战,变成了双方综合国力的较量。 带问题阅读教材和PPT图文材料,归纳出答案。知道施利芬计划及其特征带问题阅读教材,归纳出答案,完成表格。记忆各个阶段的重大战役与关键性事件。知道中国华工的参战总结一战的特点,理解战争的极端残酷性 出示地图结合施利芬计划的情况提升学生的时空观念。 绘制一战进程表结合一战形势图,让学生从空间和时间上了解一战的概况。培养学生归纳概括和辨析能力

三、一战后的国际秩序 教师过渡:1918年11月11日,战场上的胜负已见分晓,如何处置战败国 如何建立有利于自身利益的新的世界秩序 帝国主义之间的“争夺”从战场转向了会议桌上。教师:请同学们以小组为单位,组成国家集团,并选取1-2名外交官代表,按照要求在即将召开的“巴黎和会”上申述本国的主张。(通过导学案提前布置任务,课上预设活动时间8-12分钟)教师:通过参加巴黎和会国家代表的材料,引入真实的会议情景。分析梳理学生的发言成果,呈现“国际秩序”的定义,点明“会议桌”充当着“规划”战后国际秩序的“棋盘”,引导学生深入思考并通过情景创设体会会议场上的“博弈”是战后国际秩序脱胎的重要过程。会场上“各国”提出的利益分配与主张诉求,有相互契合也有相互对立的,究竟战后的国际秩序将如何书写?引导学生从中思考国际秩序的形成会受到哪些因素的影响。过渡:在一战后除了巴黎和会之外还召开了华盛顿会议,会议桌上的各种外交博弈所形成的一系列国际条约,某种程度上是大国主导下的产物,体现了主要战胜国对战后世界安排上的某种共识,共同建立了全球范围内新的国际秩序—凡尔赛-华盛顿体系。教师:介绍巴黎和会与华盛顿会议的主要内容以及凡尔赛-华盛顿体系的内涵,加深学生对国际秩序的理解。问题探究二:凡尔赛-华盛顿体系怎样体现了帝国主义强权政治的特征? 教师:德国作为战败国不能出席巴黎和会,请同学们就各主要战胜国达成的对德国的处置方案中“强权政治色彩”谈谈你的认识。预设:《凡尔赛条约》是战胜国单方面签订的条约,要求德国及其战败国盟友单方面承担全部的战争罪责并对战败国进行残酷的掠夺,非但不能解决一战中暴露的民族矛盾,而且被认为是“强制的和平”,激化了新的民族对立情绪。其中德国的海外殖民地重新被分配,由英法等战胜国瓜分,更是揭示了“分赃会议”的实质,是赤裸裸的强权政治的体现。教师:从国际联盟建立的宗旨、国际联盟的重要的原则(包括委任统治制度、“全体一致”原则)以及国际联盟在维系战后国际秩序的作用与影响等方面使学生对战后建立的新的国际组织有较为全面的认识,理解国际联盟的历史进步性与历史局限性。问题设计:1.如何认识国际联盟的委任统治制度?如何看待国际联盟“全体一致”的决策原则?国际联盟如何体现战后国际秩序帝国主义强权政治的色彩?如何客观全面的评价国际联盟?教师点拨:国际联盟是世界上第一个由主权国家参加的政治性的国际组织,反映了20世纪的世界已经发展为一个息息相关的整体的现实,是国际政治和国际法的重要发展。国际联盟宗旨体现了维护和平,稳定国际秩序的要求,是规范国际秩序的一种努力,具有一定的历史进步性。但是在帝国主义强权政治存在的情况下,国联实际成为英法操纵,并内美国所支持的维护它们建立的战后国际政治经济新秩序的外交工具。国联的政治实践背离了它所标榜的基本宗旨,在保证国际安全与和平方面没有作出应有的贡献,反而在客观上助长了侵略。教师:讲述中国参战意图与华工的事迹,引导学生理解华工参战的重要意义。从战后对中国问题的处理上,引导学生体会列强倚强凌弱,漠视弱小国家利益的帝国主义强权政治的特征,从民族记忆中深化情感体验。问题设计:1.请同学们阅读课本87页‘历史纵横’,谈谈中国的参战意图与帝国主义国家之间有何不同?帝国主义强权政治色彩在战后对中国问题的处理上有何体现?预设:先是巴黎和会上践踏中国的国家利益,漠视中国的正当诉求,默认山东交付日本,之后华盛顿会议虽然收回山东,但美国成为最大赢家,中国成为最大的受害者,华盛顿会议使中国重新回到几个帝国主义国家共同支配的局面,这些事实可以看出帝国主义列强将自身的利益凌驾在弱小国家的利益之上。教师点拨:战后帝国主义的獠牙尽显,对帝国主义的认识加深,民族主义的传播等也刺激了以中国为代表的殖民地半殖民地的民族意识的觉醒,掀起了民族斗争的高潮。问题探究三:为什么说“靠凡尔赛合约来维系的整个国际体系、国际秩序是建立在火山上的”?教师:引导学生通过表格梳理第一次世界大战后国际格局的新变化,总结第一次世界大战的深远影响。预设:第一次世界大战后,欧洲经济受到严重削弱,实力受损,而美、日崛起、社会主义苏联的建立,进一步冲击了以欧洲为中心的世界格局,亚非拉人民的觉醒和斗争成为冲击资本主义世界殖民体系的重要力量。第一次世界大战推动了国际格局演变的质变,催生出了新的国际秩序,但战后以凡尔赛-华盛顿体系所维系的国际秩序却是建立在火山上的,随时都有爆发的危险。教师:请同学们阅读材料,认识凡尔赛-华盛顿体系为法西斯势力的崛起埋下了隐患并对二战的进程产生了不利的影响。教师:从帝国主义矛盾的视角揭示一战后国际格局中的重重矛盾。使得学生理解以凡尔赛-华盛顿体系维系的国际秩序只是帝国主义矛盾的暂时妥协,它无法从根本上解决帝国主义阶段的矛盾,反而在帝国主义的主导之下孕育着新的矛盾与冲突,是脆弱和难以维系的。 展开小组活动,角色扮演。按照活动要求进行讨论和发言。思考影响国际秩序的因素。了解、记忆凡尔赛-华盛顿体系的内涵分析凡尔赛-华盛顿体系的内容,论述凡尔赛-华盛顿体系中帝国主义强权政治的特征。认识国联的委任统治制度根据史料,认识国联的全体一致原则理解国际联盟的历史进步性与局限性,从而认识到以国际联盟为代表的战后国际秩序的局限性认识华工参战的重要意义认识帝国主义强权政治对殖民地半殖民人民的压迫理解战后帝国主义国家与殖民地国际的矛盾激发了殖民地半殖民人民的觉醒和斗争从表格的对比中提取信息,分析一战对国际格局的深远影响。理解战后英法主导的国际秩序的矛盾重重和脆弱不堪理解凡尔赛-华盛顿体系的消极影响。认识第一次世界大战及战后国际秩序与第二次世界大战的联系梳理战后“滋长”的帝国主义阶段的新矛盾。 通过创设情境,培养学生合作学习与协同思考的能力,深化情感体验。将情境与概念结合,加深学生对“国际秩序”概念上的认识,为后续学习战后以凡尔赛-华盛顿体系为代表的国际秩序作铺垫。通过问题探究,培养学生史论结合的能力,提升学生历史解释素养。通过凡尔赛-华盛顿体系的重要内容:对德和约使学生认识帝国主义内部的矛盾以及认识华盛顿会议的实质与凡尔赛-华盛顿体系的本质。通过材料,使学生形成对国联的全面认识,培养学生的史料实证能力。引导学生能从国际联盟的作用与影响中体会帝国主义内部、帝国主义与苏俄之间的矛盾。选取典型,以小见大通过国联加深对战后国际秩序的认识 。通过华工参加以及巴黎和会外交失败的民族记忆,通过情感共鸣深化学生对帝国主义强权政治的认识。表格的形式更清晰的呈现出国际主要战略力量的新变化,透视国际格局的变化。史料实证回归本课的视角,加深学生对战后帝国主义重重矛盾的认识。

思维导图 完善本课的知识结构和尝试构建本课的思维导图 促进知识的结构化和体系化

教学反思

20世纪上半叶的国际秩序与国际格局的演变是本课教学的重点、难点,但本课在设计上选取了“帝国主义的矛盾”这一视角展开,它能帮助学生认识第一次世界大战的背景和大战的根源,也能解释战后国际秩序的隐患和脆弱,但是在本课第三子目时才引进了国际秩序的概念,可能会影响学生对国际秩序的深度认识,因此本课在教学时长的分配上,在第三字目安排了更多的时间,希望可以弥补这一问题。同时教师在教学中需要有意识的深化学生对“国际秩序”的多方面理解。

帝国主义时代的矛盾

PAGE

教学指导思想与理论依据

“问题—探究—情景—感悟”教学模式是一种生成性、感受性学习方式。这一模式的基本思路是教师在教学中以教材为基础以课程标准为导向,通过创设关键性问题,引导学生在问题探究与任务驱动中,加深对知识内容的理解、促进技能与素养的提升,生成自主学习的内在动力。通过情景创设与角色扮演,在协同与合作中,深化对历史概念的理解,在“历史情景”的互动交流中,丰富体验,最终实现素养目标。

教学背景分析

课题及教学内容分析【纵向分析】《第一次世界大战战后国际秩序》是部编版教材《中外历史纲要(下)》第7单元第14课,是第7单元的第一课。第7单元的标题为“两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变”,内容包括《第一次世界大战战后国际秩序》《十月革命的胜利与苏联的社会主义实践》《亚非拉民族民主运动的高涨》《第二次世界大战与战后国际秩序的形成》四课。由于帝国主义的各种矛盾导致的两次世界大战;十月革命后苏俄和苏联社会主义建设的实践探索;大战期间亚非拉民族民主运动的不断高涨;两次世界大战后国际秩序建构、解构、重构的演变。通过上述世界历史风云变幻的宏大叙事,本单元为我们揭示了20世纪上半期世界格局的变化。本课在单元中具有重要地位,一战是帝国主义列强之间尖锐矛盾的一次集中爆发,战争带来的巨大压力促使无产阶级革命与民族独立运动的不断开展,战后形成的凡尔赛一华盛顿体系矛盾重重,与二战的爆发密不可分,人类进入从战争走向战争的怪圈。【横向分析】《第一次世界大战战后国际秩序》一课共有三个子目。第一目为“帝国主义与世界大战的政酿”,立足于第二次工业革命后帝国主义的形成及其本质,介绍第一次世界大战爆发的历史背景与战争的帝国主义性质:第二目为 “第一次世界大战”,简要介绍了一战的历史进程,突出战争的极端残酷性:第三日为 “—战后的国际秩序”,讲授凡尔赛一华盛顿体系的形成及其内容,指明其历史进步性与局限性。其中第一、第三子目为本课重难点,三子目遵循历史逻辑,介绍了一战的背景、战争过程与战后国际秩序。教学主题:从帝国主义的矛盾看第一次世界大战的根源及战后国际秩序的解构与重构学生情况分析一方面,高一学生在初中阶段已经学习过一战爆发的历史背景、一战的历史进程与凡尔赛-华盛顿体系的基本内容,同时对一战的残酷性有一定的认识。初中阶段的学习基础为本课的学习打下坚实的基础。但另一方面,初中教材对一战的背景的刨析的深度与广度稍显不足,并未点名资本主义进入帝国主义阶段后的矛盾是一战深刻根源,同时,学生对战后国际秩序“凡尔赛-华盛顿体系”的也有待深入的认识。本课的授课对象为高一学生,高一学生思维活跃,充满活力,已具备一定的历史知识,但缺乏系统性和深度,上述的知识盲点也是本课的重点所在。本课的第一、第三子目为学生将要深入攻克及理解的关键之处。同时,针对本课所涉及的历史概念,如“帝国主义”“国际秩序”“极端民族主义”等,应进行重点剖析,帮助学生理解,以提升学生的思维水平和历史素养。

课标要求

通过了解两次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动;

教学目标

总体目标:理解20世纪上半叶国际秩序的演变与国际格局的新变化。能通过史料分析第一次世界大战的根源,认识第一次世界大战的性质(素养目标:唯物史观、历史解释)。能通过阅读史料,理解帝国主义的概念,分析帝国主义的形成与第一次世界大战的关系。能自主查阅教材等资料,了解第一次世界大战的过程、结果和特点与华工参战的重要意义;(素养目标:时空观念、家国情怀)通过史料分析,理解第一次世界大战对于20世纪上半叶的国际秩序和国际格局的演变的深远影响。(素养目标:唯物史观、历史解释、史料实证)。通过客观评价与正确认识国际联盟以及以国际联盟为重要代表的凡尔赛-华盛顿体系,培养学生辨证分析历史问题的能力并加深对“国际秩序”的理解。(素养目标:唯物史观、史料实证)。认识战争的残酷性,理解全人类反对战争、追求和平的愿望。(家国情怀)

教学重点和难点

教学重点第一次世界大战的背景与战后建立的国际秩序教学难点战后建立的国际秩序内涵、特征和影响、20世纪上半叶国际秩序与国际格局的演变

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

第14课《第一次世界大战与战后国际秩序》一、帝国主义与世界大战的酝酿 帝国主义国家内部的矛盾(矛盾的核心与焦点)二、第一次世界大战 短期胜利 长期的消耗(矛盾的爆发与累积)三、一战后的国际秩序帝国主义内部的矛盾帝国主义与苏俄的矛盾帝国主义与殖民地半殖民地的矛盾 (矛盾的暂时妥协与新的滋长)

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课:令人“期待”的战争 教师:第14课是我们进入《纲要(下)》以来比较系统的学习“战争史”的内容,在正式学习本课之前,我想请同学们尝试用一个词或者一句话谈谈你对“战争”的理解。预设:残酷、死亡、血流成河、苦难、哀鸿遍野……教师:同学们的很多表述都体现了当今我们对战争的共识,而当时钟拨回110多年前的欧洲世界,请同学们阅读材料,总结人们对即将爆发的大战秉持着怎样的态度,并思考为什么会出现这种现象?预设:材料体现了当时的部分人民对战争的态度是比较乐观、兴奋的……;是因为他们认为可以通过战争实现某些利益诉求……教师过渡:看起来这似乎是一场“令人期待”的战争,人们对战争抱有期待和幻想,希望通过开“战”的形式,“争”夺更多的利益,为什么“争权夺利”的矛盾会无法调和,最终在20世纪初以世界性大战的形式爆发呢?让我们一起用宏观的视角揭开20世纪初的时代背景特征,探究第一次世界大战的根源。问题探究一:第一次世界大战的根源教师:引导学生阅读材料,总结20世纪资本主义的发展呈现出什么样的特征?预设:经过第二次工业革命,资本主义生产的组织方式发生重大变革,资本主义向垄断资本过渡,主要资本主义国家发展到了帝国主义阶段……教师:结合课本史料阅读中,列宁关于帝国主义的论述,思考何为“帝国主义”?帝国主义阶段具有怎样的突出特征?预设:总体而言,帝国主义是资本主义发展的最高阶段,列宁这段话指出帝国主义阶段的两大特征:一是垄断资本在全世界范围内大行其道;二是资本主义世界殖民体系基本建立……教师点拨:进入20世纪初,主要的资本主义国家进入帝国主义阶段,根据归纳所得的帝国主义特征,如“垄断资本”垄断往往意味着一家独大,实现利润的最大化,这意味帝国主义国家之间的关系势必会更加紧张;如“资本主义世界殖民体系的建立”全世界大部分领土已经“名花有主”,各国势力范围的争夺,也导致了帝国主义国家间的矛盾更加尖锐。过渡:通过了解20世纪的时代背景,我们从宏观视角下看到了“帝国主义国家之间的矛盾”日益尖锐。现在我们继续视线向内探究,了解进入20世纪,帝国主义国家内部具有哪些新变化。配合板书教师:观察上述两则数据图,并提取有效信息。预设:图一反映了1880年-1913年英法美德俄在世界制造业产量中所占份额的变化情况。其中美、德国增长速度较快,逐渐超过了英国,位列第一、第二;英国则呈现明显的下降趋势,被美德赶超;法国和俄国有缓慢的下降和上升,整体上变化不明显。整体上体现了美德在工业生产上赶超了英法俄。图二反映了一战前英法美德俄占有的殖民地面积的对比情况。 其中英国的殖民地面积最大,超过各国殖民地面积总和的一半,其次是俄国的殖民地面积最大,约占各国殖民地面积总和的四分之一,然后是法国,殖民地面积在五国中位列第三;之后再是德国和美国,数据图整体上可以看出英法俄的殖民地面积明显远超美德。教师:世界制造业产量的份额是国家实力的一个重要指标,在第二次工业革命中,美德成为了新的领头羊,在许多领域超过了老牌工业强国英国,面对实力对比发生的新变化以及世界已经瓜分完毕的现状,同学们认为谁(哪个国家)是最希望打破局面,重新洗牌殖民地的呢?预设:美德为代表的新兴资本主义强国……教师:是的,材料中德国外长的言论就充分表达了这一野心与要求按照新的实力对比划分世界的诉求。由此我们可以看到帝国主义国家内部,由于各国政治经济发展不平衡,实力对比发生了重大变化。帝国主义国家之间的矛盾进一步聚焦,又集中体现在新兴帝国主义强国与老牌帝国主义强国的矛盾。(配合板书)教师:请同学们继续阅读材料,分析一战的性质预设:材料反映了各国参战的目的是为了争夺殖民地、建立世界霸权,是各帝国主义国家瓜分世界的矛盾激化而爆发的非正义之战,充分体现了一战的帝国主义战争的性质。教师:至此我们一层层“剥开”了帝国主义国家之间矛盾的核心,帝国主义瓜分世界的斗争是第一次世界大战的根源。(配合板书)过渡:这也导致了20世纪初国家局势的紧张局面,各国为了应对战争,纷纷寻找盟友,逐渐形成了两大敌对的军事集团。教师:介绍两大军事集团的形成情况与地域分布。教师:补充各国军备竞赛的相关材料,引导学生从各国的扩军备战的“狂热”体会战前国际局势的严峻。教师:结合战争动员海报和漫画以及社会媒体的舆论宣传的现象,使得学生更直观感受到第一次世界大战的爆发还离不开极端民族主义思潮的泛滥。极端的民族主义和扭曲的爱国主义宣传中,形成了对战争不理智的狂热与追捧的社会氛围,而另一方面政府也借此将帝国主义国家内部的矛盾向外转嫁。过渡:20世纪初期,日益严峻的国际形势被一场巴尔干地区的冲突引爆,大战一触即发。教师:让同学们阅读教材以及课件呈现时间线,帮助学生们了解萨拉热窝事件的起因、经过、结果以及两大军事集团的参入对大战爆发的影响。 归纳对战争的认识阅读材料,思考一战前,人们对战争的态度。阅读材料,归纳19世纪末20世纪初,资本主义发展与帝国主义的形成。理解列宁关于帝国主义的定义,总结“帝国主义”的特征所在。思考帝国主义的形成与第一次世界大战的关系提取图片的有效信息。总结材料的关键信息,理解第一次世界大战的性质。 了解两大军事集团的形成。通过军事联盟的建立和军备竞赛的升级理解国际局势的紧张。了解极端民族主义的出现及影响。知道萨拉热窝事件的经过以及萨拉热窝事件是第一次世界大战的导火线思考萨拉热窝事件为什么会引爆第一次世界大战 通过问题设计,联结学生自身的情感体验与材料,在认知冲突下,带着疑问,激发学生的深度思考……

一、帝国主义与世界大战的酝酿 结合材料,联系所学知识,理解20世纪初最突出的时代特征,认识第一次世界大战爆发的背景。通过图片材料,培养学生的识图能力并从图片展示的现象中体会本质。通过对20世纪时代背景的了解,层层剖析,使学生透过20世纪上半叶资本主义世界的新变化,理解进入帝国主义阶段的矛盾的焦点和核心,解开第一次世界大战的根源。利用结构图和地图加深学生的时空理解。通过呈现国防预算大范围提升的材料以及鲜活的战争海报与一战前媒体舆论,使学生更为直观理解军事狂热之下,极端民族主义思潮发酵,战争受到了政府、民众鼓动的社会背景。结合当时的时代背景分析事件之间联系。认识萨拉热窝事件及第一次世界大战的爆发是由于巴尔干地区的矛盾重重、国际局势的紧张与两大军事集团的参入共同推动的。

二、第一次世界大战 过渡:“收获的季节”是否正如帝国主义列强所期待的那样来临了?让我们一起进入第二子目的学习,了解第一次世界大战的经过与结果。教师:请同学们阅读教材并配合《第一次世界大战时欧洲战场形势图》梳理第一次世界大战的重要战场。教师:配合地图,简要介绍德国制定的以“速决战”为特征的施利芬计划。教师:1.请同学们阅读教科书,梳理时间线索,补充完成一战进程时间表。关注各个阶段的重大战役与关键性事件。2.请同学们结合表格和所学,归纳一战的特点。预设:时间长、规模大、范围广、大量新式武器投入、协同作战、阵地战、消耗战……教师点拨:战争虽在各个阶段具有不同的发展态势,但却有着相同的血腥残酷和巨大伤亡。人们对战争抱有的短期取胜的幻想被残酷的现实击碎,在长期阵地战的消耗中,战争演变成倾尽国力和人力的总体战,变成了双方综合国力的较量。 带问题阅读教材和PPT图文材料,归纳出答案。知道施利芬计划及其特征带问题阅读教材,归纳出答案,完成表格。记忆各个阶段的重大战役与关键性事件。知道中国华工的参战总结一战的特点,理解战争的极端残酷性 出示地图结合施利芬计划的情况提升学生的时空观念。 绘制一战进程表结合一战形势图,让学生从空间和时间上了解一战的概况。培养学生归纳概括和辨析能力

三、一战后的国际秩序 教师过渡:1918年11月11日,战场上的胜负已见分晓,如何处置战败国 如何建立有利于自身利益的新的世界秩序 帝国主义之间的“争夺”从战场转向了会议桌上。教师:请同学们以小组为单位,组成国家集团,并选取1-2名外交官代表,按照要求在即将召开的“巴黎和会”上申述本国的主张。(通过导学案提前布置任务,课上预设活动时间8-12分钟)教师:通过参加巴黎和会国家代表的材料,引入真实的会议情景。分析梳理学生的发言成果,呈现“国际秩序”的定义,点明“会议桌”充当着“规划”战后国际秩序的“棋盘”,引导学生深入思考并通过情景创设体会会议场上的“博弈”是战后国际秩序脱胎的重要过程。会场上“各国”提出的利益分配与主张诉求,有相互契合也有相互对立的,究竟战后的国际秩序将如何书写?引导学生从中思考国际秩序的形成会受到哪些因素的影响。过渡:在一战后除了巴黎和会之外还召开了华盛顿会议,会议桌上的各种外交博弈所形成的一系列国际条约,某种程度上是大国主导下的产物,体现了主要战胜国对战后世界安排上的某种共识,共同建立了全球范围内新的国际秩序—凡尔赛-华盛顿体系。教师:介绍巴黎和会与华盛顿会议的主要内容以及凡尔赛-华盛顿体系的内涵,加深学生对国际秩序的理解。问题探究二:凡尔赛-华盛顿体系怎样体现了帝国主义强权政治的特征? 教师:德国作为战败国不能出席巴黎和会,请同学们就各主要战胜国达成的对德国的处置方案中“强权政治色彩”谈谈你的认识。预设:《凡尔赛条约》是战胜国单方面签订的条约,要求德国及其战败国盟友单方面承担全部的战争罪责并对战败国进行残酷的掠夺,非但不能解决一战中暴露的民族矛盾,而且被认为是“强制的和平”,激化了新的民族对立情绪。其中德国的海外殖民地重新被分配,由英法等战胜国瓜分,更是揭示了“分赃会议”的实质,是赤裸裸的强权政治的体现。教师:从国际联盟建立的宗旨、国际联盟的重要的原则(包括委任统治制度、“全体一致”原则)以及国际联盟在维系战后国际秩序的作用与影响等方面使学生对战后建立的新的国际组织有较为全面的认识,理解国际联盟的历史进步性与历史局限性。问题设计:1.如何认识国际联盟的委任统治制度?如何看待国际联盟“全体一致”的决策原则?国际联盟如何体现战后国际秩序帝国主义强权政治的色彩?如何客观全面的评价国际联盟?教师点拨:国际联盟是世界上第一个由主权国家参加的政治性的国际组织,反映了20世纪的世界已经发展为一个息息相关的整体的现实,是国际政治和国际法的重要发展。国际联盟宗旨体现了维护和平,稳定国际秩序的要求,是规范国际秩序的一种努力,具有一定的历史进步性。但是在帝国主义强权政治存在的情况下,国联实际成为英法操纵,并内美国所支持的维护它们建立的战后国际政治经济新秩序的外交工具。国联的政治实践背离了它所标榜的基本宗旨,在保证国际安全与和平方面没有作出应有的贡献,反而在客观上助长了侵略。教师:讲述中国参战意图与华工的事迹,引导学生理解华工参战的重要意义。从战后对中国问题的处理上,引导学生体会列强倚强凌弱,漠视弱小国家利益的帝国主义强权政治的特征,从民族记忆中深化情感体验。问题设计:1.请同学们阅读课本87页‘历史纵横’,谈谈中国的参战意图与帝国主义国家之间有何不同?帝国主义强权政治色彩在战后对中国问题的处理上有何体现?预设:先是巴黎和会上践踏中国的国家利益,漠视中国的正当诉求,默认山东交付日本,之后华盛顿会议虽然收回山东,但美国成为最大赢家,中国成为最大的受害者,华盛顿会议使中国重新回到几个帝国主义国家共同支配的局面,这些事实可以看出帝国主义列强将自身的利益凌驾在弱小国家的利益之上。教师点拨:战后帝国主义的獠牙尽显,对帝国主义的认识加深,民族主义的传播等也刺激了以中国为代表的殖民地半殖民地的民族意识的觉醒,掀起了民族斗争的高潮。问题探究三:为什么说“靠凡尔赛合约来维系的整个国际体系、国际秩序是建立在火山上的”?教师:引导学生通过表格梳理第一次世界大战后国际格局的新变化,总结第一次世界大战的深远影响。预设:第一次世界大战后,欧洲经济受到严重削弱,实力受损,而美、日崛起、社会主义苏联的建立,进一步冲击了以欧洲为中心的世界格局,亚非拉人民的觉醒和斗争成为冲击资本主义世界殖民体系的重要力量。第一次世界大战推动了国际格局演变的质变,催生出了新的国际秩序,但战后以凡尔赛-华盛顿体系所维系的国际秩序却是建立在火山上的,随时都有爆发的危险。教师:请同学们阅读材料,认识凡尔赛-华盛顿体系为法西斯势力的崛起埋下了隐患并对二战的进程产生了不利的影响。教师:从帝国主义矛盾的视角揭示一战后国际格局中的重重矛盾。使得学生理解以凡尔赛-华盛顿体系维系的国际秩序只是帝国主义矛盾的暂时妥协,它无法从根本上解决帝国主义阶段的矛盾,反而在帝国主义的主导之下孕育着新的矛盾与冲突,是脆弱和难以维系的。 展开小组活动,角色扮演。按照活动要求进行讨论和发言。思考影响国际秩序的因素。了解、记忆凡尔赛-华盛顿体系的内涵分析凡尔赛-华盛顿体系的内容,论述凡尔赛-华盛顿体系中帝国主义强权政治的特征。认识国联的委任统治制度根据史料,认识国联的全体一致原则理解国际联盟的历史进步性与局限性,从而认识到以国际联盟为代表的战后国际秩序的局限性认识华工参战的重要意义认识帝国主义强权政治对殖民地半殖民人民的压迫理解战后帝国主义国家与殖民地国际的矛盾激发了殖民地半殖民人民的觉醒和斗争从表格的对比中提取信息,分析一战对国际格局的深远影响。理解战后英法主导的国际秩序的矛盾重重和脆弱不堪理解凡尔赛-华盛顿体系的消极影响。认识第一次世界大战及战后国际秩序与第二次世界大战的联系梳理战后“滋长”的帝国主义阶段的新矛盾。 通过创设情境,培养学生合作学习与协同思考的能力,深化情感体验。将情境与概念结合,加深学生对“国际秩序”概念上的认识,为后续学习战后以凡尔赛-华盛顿体系为代表的国际秩序作铺垫。通过问题探究,培养学生史论结合的能力,提升学生历史解释素养。通过凡尔赛-华盛顿体系的重要内容:对德和约使学生认识帝国主义内部的矛盾以及认识华盛顿会议的实质与凡尔赛-华盛顿体系的本质。通过材料,使学生形成对国联的全面认识,培养学生的史料实证能力。引导学生能从国际联盟的作用与影响中体会帝国主义内部、帝国主义与苏俄之间的矛盾。选取典型,以小见大通过国联加深对战后国际秩序的认识 。通过华工参加以及巴黎和会外交失败的民族记忆,通过情感共鸣深化学生对帝国主义强权政治的认识。表格的形式更清晰的呈现出国际主要战略力量的新变化,透视国际格局的变化。史料实证回归本课的视角,加深学生对战后帝国主义重重矛盾的认识。

思维导图 完善本课的知识结构和尝试构建本课的思维导图 促进知识的结构化和体系化

教学反思

20世纪上半叶的国际秩序与国际格局的演变是本课教学的重点、难点,但本课在设计上选取了“帝国主义的矛盾”这一视角展开,它能帮助学生认识第一次世界大战的背景和大战的根源,也能解释战后国际秩序的隐患和脆弱,但是在本课第三子目时才引进了国际秩序的概念,可能会影响学生对国际秩序的深度认识,因此本课在教学时长的分配上,在第三字目安排了更多的时间,希望可以弥补这一问题。同时教师在教学中需要有意识的深化学生对“国际秩序”的多方面理解。

帝国主义时代的矛盾

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体