纲要下第18课冷战与国际关系的演变【教学设计】(表格式)

文档属性

| 名称 | 纲要下第18课冷战与国际关系的演变【教学设计】(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-16 09:36:59 | ||

图片预览

文档简介

第18课 冷战与国际关系的演变

一、课标要求

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》对本课的要求是:通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

二、教材分析

本课是《中外历史纲要(下)》第八单元“20世纪下半叶世界的新变化”的开篇之作,在本单元中起着提纲挈领的作用,本单元内的第19课:资本主义国家的新变化、第20课:社会主义国家的发展与变化、第21课:世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展,都是在美苏冷战的大背景下发展与变化的。

从内容上看,本课的时间范围从第二次世界大战结束一直延伸到20世纪90年代,叙述了将近半个世纪的历史。三个子目:“冷战与两极格局”、“冷战的发展与多极力量的成长”、“两极格局的瓦解”间以时间为线索进行排布。美苏双方从政治、经济、军事以及意识形态上进行了不同程度的对峙,其中有朝鲜战争、古巴导弹危机、柏林危机、越南战争等局部的热战,但在更多的情况下,美苏双方都保持着谨慎的态度与行事作风,持续地进行着“冷战”,直至1991年苏联解体。在此过程中,西欧、日本,中国的实力都不断上升,两极格局中孕育着不可逆转的多极化趋势。

三、学情分析

1、已知:学生在初中阶段已经学习过冷战的相关知识了,对冷战中的典型事例已经有初步的了解。

2、想知:学生对冷战过程中三次柏林危机,美苏对峙的具体事件的深入探讨极有兴趣,教师应适当引导学生在理解事件始末的前提下,表达自己对其的见解。

3、未知:对于本课的重点部分:冷战局面的形成、冷战过程中美苏对峙对国际关系和国际格局的影响、当前世界的多极化趋势等内容学生需要通过理解、分析等过程来掌握相关的内容,这部分也是教师需要重点进行讲解、设问的内容,需要教师合理地提出问题、设计活动来引导学生进行历史解释。

4、能知:高一学生有较强烈的好奇心,思维活跃,同时在思维上已经从形象思维为主向以抽象思维为主过渡。通过适当情景创建,学生能够理解冷战发生的原因,搭建具体事件与冷战、两极格局的因果关系;能够通过梳理古巴导弹危机的始末,理解冷战的自我控制机制的基本特征

四、教学目标

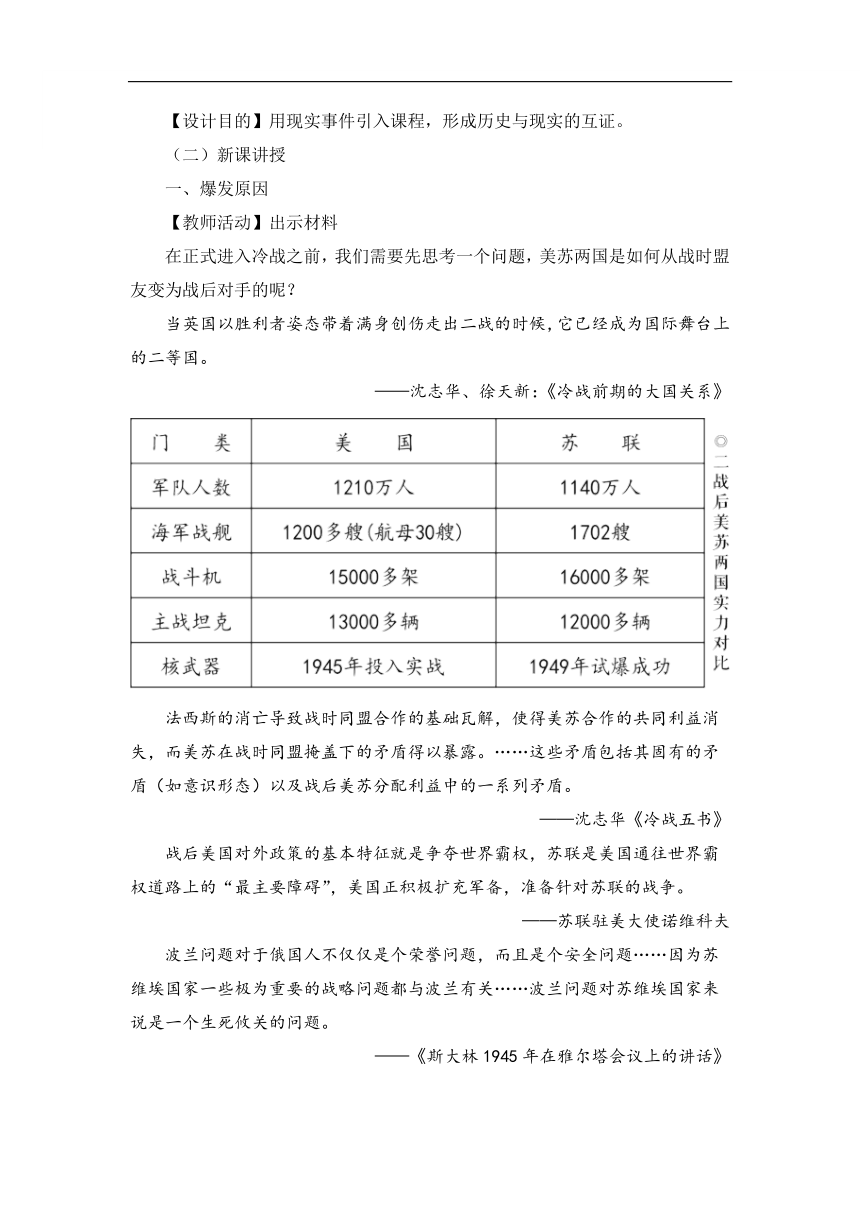

1、通过阅读材料,解读图片,了解美苏从盟友变为对手的原因,分析战后美苏两个超级大国的综合国力、战略目标与战后美苏冷战之间的关系。(唯物史观、史料实证、历史解释)

2、通过时间轴和各种主题的地图,对战后世界有整体上的认识,了解冷战过程中重要事件发生的时间顺序与空间位置,形成对冷战及战后国际关系的时空观念。(时空观念、历史解释)

3、通过解读材料,提取信息,能够说明冷战的发生、发展与世界格局变化之间的关系,认识西欧、日本、中国与第三世界的崛起对国际秩序的影响。(历史解释、史料实证)

4、通过对冷战中典型事件的学习,了解到大国之间互动、对抗对整个国际秩序的影响,认识到和平稳定的国际环境对国家发展的重要性,感受当前国际秩序呈现的多极化趋势,尊重差异。(家国情怀、历史解释)

五、教学重难点

重点:美苏冷战原因、过程及其影响。

难点:冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

六、教学方法

以讲授法为主,辅以历史问题探究教学法、历史情景实践教学法、历史图示教学法

七、教学过程

(一)导入设计

以俄乌战争导入

俄乌战争虽已发生两年,但仍是较为热点的话题,且这看似仅是俄罗斯与乌克兰的军事冲突,实际却是以美国为首的北约向俄罗斯东扩包围而引发的矛盾。台前的战争与冲突往往是幕后大国之间博弈的结果,这一特点又与冷战时期国际关系相契合。

【设计目的】用现实事件引入课程,形成历史与现实的互证。

(二)新课讲授

一、爆发原因

【教师活动】出示材料

在正式进入冷战之前,我们需要先思考一个问题,美苏两国是如何从战时盟友变为战后对手的呢?

当英国以胜利者姿态带着满身创伤走出二战的时候,它已经成为国际舞台上的二等国。

——沈志华、徐天新:《冷战前期的大国关系》

法西斯的消亡导致战时同盟合作的基础瓦解,使得美苏合作的共同利益消失,而美苏在战时同盟掩盖下的矛盾得以暴露。……这些矛盾包括其固有的矛盾(如意识形态)以及战后美苏分配利益中的一系列矛盾。

——沈志华《冷战五书》

战后美国对外政策的基本特征就是争夺世界霸权,苏联是美国通往世界霸权道路上的“最主要障碍”,美国正积极扩充军备,准备针对苏联的战争。

——苏联驻美大使诺维科夫

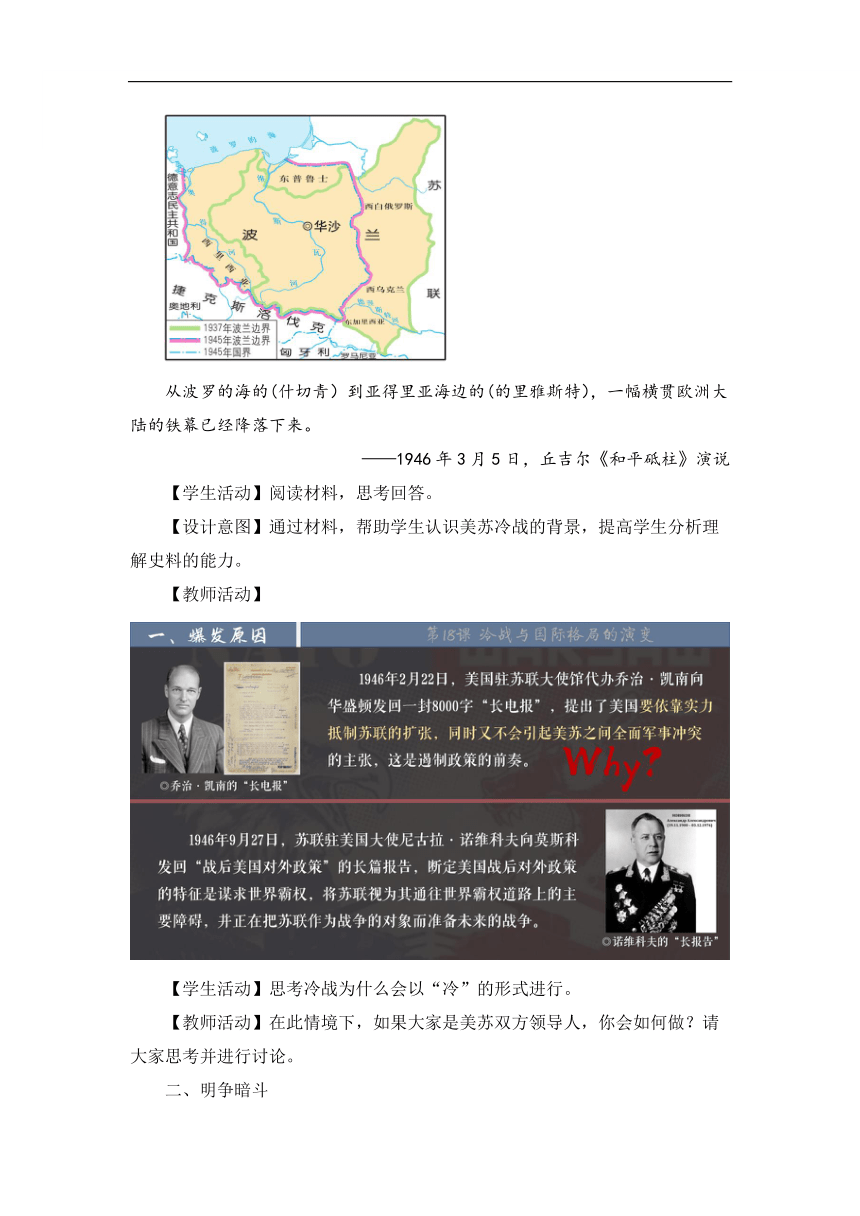

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关……波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。

——《斯大林1945年在雅尔塔会议上的讲话》

从波罗的海的(什切青)到亚得里亚海边的(的里雅斯特),一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。

——1946年3月5日,丘吉尔《和平砥柱》演说

【学生活动】阅读材料,思考回答。

【设计意图】通过材料,帮助学生认识美苏冷战的背景,提高学生分析理解史料的能力。

【教师活动】

【学生活动】思考冷战为什么会以“冷”的形式进行。

【教师活动】在此情境下,如果大家是美苏双方领导人,你会如何做?请大家思考并进行讨论。

二、明争暗斗

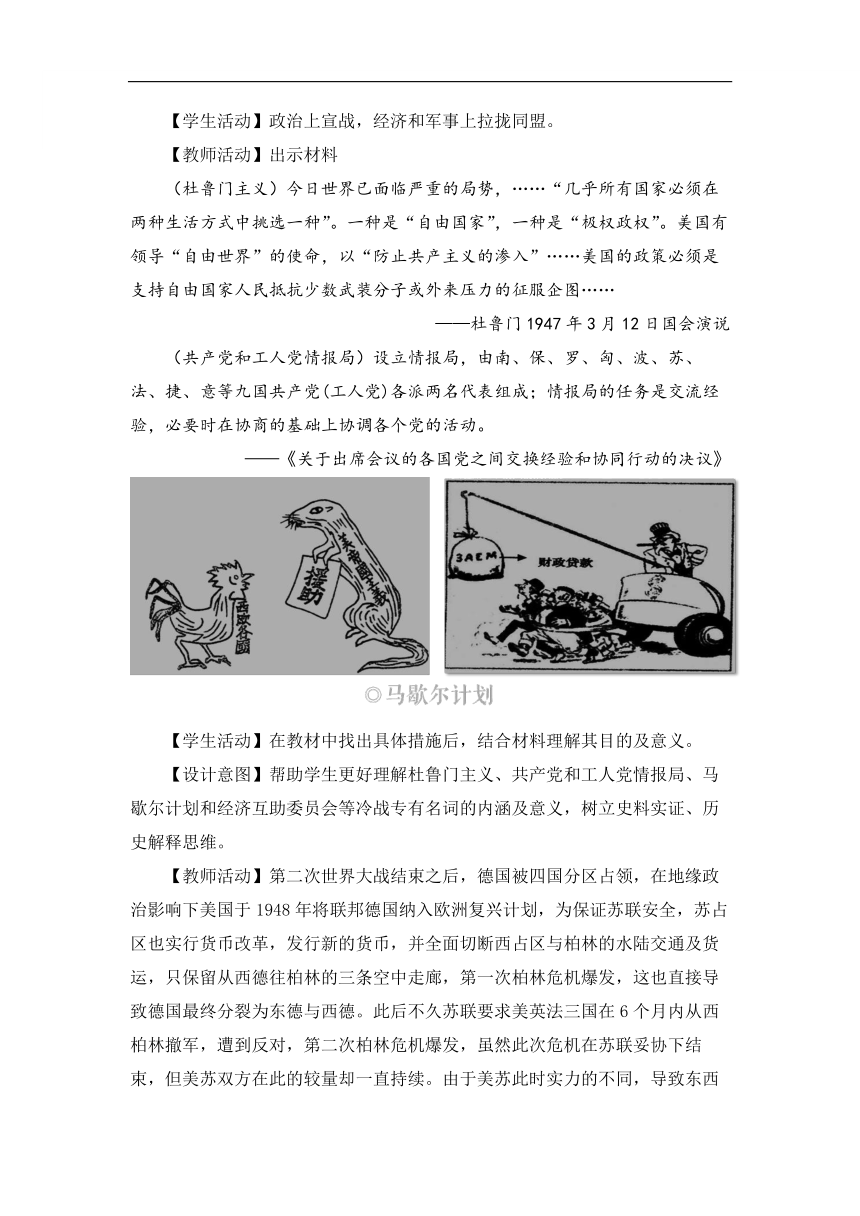

【学生活动】政治上宣战,经济和军事上拉拢同盟。

【教师活动】出示材料

(杜鲁门主义)今日世界已面临严重的局势,……“几乎所有国家必须在两种生活方式中挑选一种”。一种是“自由国家”,一种是“极权政权”。美国有领导“自由世界”的使命,以“防止共产主义的渗入”……美国的政策必须是支持自由国家人民抵抗少数武装分子或外来压力的征服企图……

——杜鲁门1947年3月12日国会演说

(共产党和工人党情报局)设立情报局,由南、保、罗、匈、波、苏、法、捷、意等九国共产党(工人党)各派两名代表组成;情报局的任务是交流经验,必要时在协商的基础上协调各个党的活动。

——《关于出席会议的各国党之间交换经验和协同行动的决议》

【学生活动】在教材中找出具体措施后,结合材料理解其目的及意义。

【设计意图】帮助学生更好理解杜鲁门主义、共产党和工人党情报局、马歇尔计划和经济互助委员会等冷战专有名词的内涵及意义,树立史料实证、历史解释思维。

【教师活动】第二次世界大战结束之后,德国被四国分区占领,在地缘政治影响下美国于1948年将联邦德国纳入欧洲复兴计划,为保证苏联安全,苏占区也实行货币改革,发行新的货币,并全面切断西占区与柏林的水陆交通及货运,只保留从西德往柏林的三条空中走廊,第一次柏林危机爆发,这也直接导致德国最终分裂为东德与西德。此后不久苏联要求美英法三国在6个月内从西柏林撤军,遭到反对,第二次柏林危机爆发,虽然此次危机在苏联妥协下结束,但美苏双方在此的较量却一直持续。由于美苏此时实力的不同,导致东西德之间差距越来越大,东德人口大量向西德流动。于是在苏联的支持下,东德建筑柏林墙。

如果赫鲁晓夫真正的意图是要占领柏林,那他为什么还要修建边界墙呢?他只需要占领整个城市,根本不需要什么墙。这是他摆脱困境的一个手段。

——约翰·肯尼迪 1961年8月14日

【学生活动】理解在美国人看来,这是东德摆脱人口流失困境的手段。

【教师活动】在美国的幕后宣传下,柏林墙成为抹黑社会主义阵营侵犯人权自由的象征。柏林墙也同时成为西方人眼中冷战的代言词。若说柏林是美苏两个大国博弈的棋盘,那柏林墙就是那颗被推到台前的棋子。

【设计意图】通过德国分裂、柏林墙的建立,引导学生发现,这一时期美苏双方均是通过操纵西德和东德进行的暗中斗争,进一步感受冷战氛围。

三、血肉争夺

【教师活动】补充两场热战。德国的分裂与柏林墙的建立或许可以被认为是美苏在幕后进行的明争暗斗。而局部热战则是美国走向台前后,在美苏两国展开的血肉争夺。

【学生活动】在教师讲解下,理解局部热战实际是美苏两国对民族国家发展道路的争夺,而部分小国则成为两国博弈中的牺牲品。

【设计意图】通过局部热战帮助学生感受冷战中的强权政治和强烈的意识形态色彩,培养学生历史解释能力。

四、恐怖平衡

【教师活动】尽管出现了局部热战,但两个大国始终没有真正在战场上正面交锋。然而,一旦正面交锋,双方均从幕后走向前台,必会使世界恐慌。通过地图我们可以知道古巴离美国只有90英里,苏联在古巴建立的导弹基地,可以覆盖美国所有的要害地区。故而美国势必竭尽全力对苏联进行阻挠。老师这里有一幅漫画,通过这幅漫画大家能提取出哪些信息?

【学生活动】仔细观察漫画(美苏势均力敌,共同主宰世界;两人的“坐椅”是导弹,而发射器却在对方手中,双方都欲按下核按钮,核战争一触即发)

【教师活动】即便局势已经如此紧张,却始终没有发展成新一次的世界大战,双方克制。

10月16日,肯尼迪总统召开国家安全保障会议执行委员会全体成员紧急会议,这是二战后首次召开的委员会全体成员紧急会议,总统下决心不惜一战。但同时下令海军除非绝对必要,否则不得拦截任何苏联船只……赫鲁晓夫也极力避免同美国正面相撞,命令苏联船只暂时避开美国海军的拦截区。……期间,肯尼迪和赫鲁晓夫之间共通了25封信,就危机的解决进行谈判。

——摘改自刘金质《冷战史》和《古巴导弹危机的启示:危机需要理智管控》

文字史料与漫画史料的互证使我们再次感受到了当时世界的紧张对峙。在这种局面下能够不爆发世界大战,仅是双方克制就足够的吗?我看到不少同学都在摇头。那他们还做了什么?

【学生活动】提取材料信息(通信和谈判)

【设计意图】用图片资料和文字史料相互印证,培养学生史料互证思维,帮助学生更加直观的感受冷战下的紧张局势。

五、冷战特点

六、力量孕育

【教师活动】在美苏对抗的情况下,这些新兴国家要摆脱美苏控制并维护自身安全,一个国家的力量就太过弱小,所以他们需要联合起来。第三世界兴起。

【学生活动】理解不结盟运动

【教师活动】中国也因不结盟政策在1992年的时候成为其观察员国。提起中国20世纪60到80年代,我国经济也出现了极大的发展。

【学生活动】回顾知识,梳理中国发展基本史诗。

【教师活动】之前提到,欧洲是美苏双方对垒的焦点,故而欧洲国家若想求得发展,走向联合也是非常必要的,除了这个原因之外欧洲联合还有没有什么其他原因?

如果欧洲人不想在起了根本变化的世界里走下坡路的话,欧洲的联合绝对是迫切需要的。没有政治上的一致,欧洲各国人民将会沦为超级大国的附庸。

——德国总理阿登纳

【学生活动】根据史料及所学知识,整理欧洲联合原因。(二战后欧洲各国普遍衰落,需要通过联合提高国际地位)并思考欧洲联合的影响。

【设计意图】根据史料理解欧洲联合的原因,并在欧洲联合的影响中感受两极格局下的多极化趋势。

【教师活动】社会主义阵营中,在大国沙文主义和民族利己主义的思想下,苏联加强对东欧的控制,并强迫东欧照搬苏联社会制度模式,引起东欧国家反对苏联控制的斗争,社会主义阵营开始瓦解,此一时期,中苏关系破裂,世界多极化趋势增强。

七、冷战尾声

【教师活动】其他多极力量的成长,冲击两极格局,再加之受经济危机的冲击,侵越战争受到严重挫折,军事力量被苏联赶上,美国从战略进攻转为战略防守。苏联走向台前,局部热战再次爆发。美国则退居幕后大搞军备竞赛,并提出星球大战计划试图拖垮苏联。

【学生活动】分析表格数据,为理解后期美苏关系缓和是以苏联妥协为前提做铺垫。

【教师活动】由于两种意识形态的对立,美国仍旧未放弃对苏联的攻势,在幕后推动西方国家通过政治、经济、文化渗透,对苏联、东欧等社会主义国家进行一场“没有硝烟的战争”,也就是“和平演变”,1989年前后以波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、罗马尼亚等国为首的东欧社会主义国家共产党和工人党在短时间内纷纷丧失政权,东欧剧变,苏联此时已无暇东顾,而国内改革又背离社会主义方向,最终致使苏联解体,冷战结束。

【设计意图】补充和平演变定义,帮助学生理解东欧剧变、苏联解体过程中,以美国为首的西方资本主义国家在推波助澜。

八、评价冷战

【教师活动】我们说冷战时期的国际关系由两个超级大国主导,两个大国如在幕后的操纵者,操纵其他小国发生矛盾,而从不同时出现在热战之中,这既是对世界和平的威胁,却也有效避免了世界大战的再一次发生。为此“有人认为冷战时期美苏对抗的同时,也包含了强大的稳定因素。”我们又该如何评价冷战呢?请同学们前后左右四人进行讨论。

有人认为,尽管“冷战期间”,美苏进行着激烈的意识形态的对抗。但是,“冷战”也包含着强大的稳定因素。整个“冷战”期间,也就是20世纪最长的一段和平时期。

——引自人教版教科书

【学生活动】根据所学,评价冷战

【设计意图】促使学生在评价的过程中进一步梳理美苏冷战史实,帮助学生树立评价应一分为二,辩证看待的思想路径,培养学生唯物史观和辩证思维。

九、冷战反思

【教师活动】今天,虽然冷战时代已经过去,但冷战思维仍在。随着中国日益强大,美国等西方国家开始将中国视为新的冷战对象。我们应如何避免陷入冷战陷阱呢?或许我们可以从冷战中寻找答案。

美苏两个超级大国都不愿意让危机升级,努力避免发生直接的军事对抗。在这些信件中,两人虽然相互指责对方的行为,但是都明确表达了避免世界因为这场危机陷入核大战、通过和平谈判的途径解决危机的强烈愿望。另外,还有其他秘密渠道……通过这些信件以及其他秘密渠道,两国逐渐达成了谅解。

——摘编自刘金质《冷战史》上

【学生活动】根据史料,结合所学,以古鉴今,进行思考(对话+求同存异)

【设计意图】古为今鉴,帮助学生将历史与现实相结合,培养学生以古鉴今的思维。

一、课标要求

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》对本课的要求是:通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

二、教材分析

本课是《中外历史纲要(下)》第八单元“20世纪下半叶世界的新变化”的开篇之作,在本单元中起着提纲挈领的作用,本单元内的第19课:资本主义国家的新变化、第20课:社会主义国家的发展与变化、第21课:世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展,都是在美苏冷战的大背景下发展与变化的。

从内容上看,本课的时间范围从第二次世界大战结束一直延伸到20世纪90年代,叙述了将近半个世纪的历史。三个子目:“冷战与两极格局”、“冷战的发展与多极力量的成长”、“两极格局的瓦解”间以时间为线索进行排布。美苏双方从政治、经济、军事以及意识形态上进行了不同程度的对峙,其中有朝鲜战争、古巴导弹危机、柏林危机、越南战争等局部的热战,但在更多的情况下,美苏双方都保持着谨慎的态度与行事作风,持续地进行着“冷战”,直至1991年苏联解体。在此过程中,西欧、日本,中国的实力都不断上升,两极格局中孕育着不可逆转的多极化趋势。

三、学情分析

1、已知:学生在初中阶段已经学习过冷战的相关知识了,对冷战中的典型事例已经有初步的了解。

2、想知:学生对冷战过程中三次柏林危机,美苏对峙的具体事件的深入探讨极有兴趣,教师应适当引导学生在理解事件始末的前提下,表达自己对其的见解。

3、未知:对于本课的重点部分:冷战局面的形成、冷战过程中美苏对峙对国际关系和国际格局的影响、当前世界的多极化趋势等内容学生需要通过理解、分析等过程来掌握相关的内容,这部分也是教师需要重点进行讲解、设问的内容,需要教师合理地提出问题、设计活动来引导学生进行历史解释。

4、能知:高一学生有较强烈的好奇心,思维活跃,同时在思维上已经从形象思维为主向以抽象思维为主过渡。通过适当情景创建,学生能够理解冷战发生的原因,搭建具体事件与冷战、两极格局的因果关系;能够通过梳理古巴导弹危机的始末,理解冷战的自我控制机制的基本特征

四、教学目标

1、通过阅读材料,解读图片,了解美苏从盟友变为对手的原因,分析战后美苏两个超级大国的综合国力、战略目标与战后美苏冷战之间的关系。(唯物史观、史料实证、历史解释)

2、通过时间轴和各种主题的地图,对战后世界有整体上的认识,了解冷战过程中重要事件发生的时间顺序与空间位置,形成对冷战及战后国际关系的时空观念。(时空观念、历史解释)

3、通过解读材料,提取信息,能够说明冷战的发生、发展与世界格局变化之间的关系,认识西欧、日本、中国与第三世界的崛起对国际秩序的影响。(历史解释、史料实证)

4、通过对冷战中典型事件的学习,了解到大国之间互动、对抗对整个国际秩序的影响,认识到和平稳定的国际环境对国家发展的重要性,感受当前国际秩序呈现的多极化趋势,尊重差异。(家国情怀、历史解释)

五、教学重难点

重点:美苏冷战原因、过程及其影响。

难点:冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

六、教学方法

以讲授法为主,辅以历史问题探究教学法、历史情景实践教学法、历史图示教学法

七、教学过程

(一)导入设计

以俄乌战争导入

俄乌战争虽已发生两年,但仍是较为热点的话题,且这看似仅是俄罗斯与乌克兰的军事冲突,实际却是以美国为首的北约向俄罗斯东扩包围而引发的矛盾。台前的战争与冲突往往是幕后大国之间博弈的结果,这一特点又与冷战时期国际关系相契合。

【设计目的】用现实事件引入课程,形成历史与现实的互证。

(二)新课讲授

一、爆发原因

【教师活动】出示材料

在正式进入冷战之前,我们需要先思考一个问题,美苏两国是如何从战时盟友变为战后对手的呢?

当英国以胜利者姿态带着满身创伤走出二战的时候,它已经成为国际舞台上的二等国。

——沈志华、徐天新:《冷战前期的大国关系》

法西斯的消亡导致战时同盟合作的基础瓦解,使得美苏合作的共同利益消失,而美苏在战时同盟掩盖下的矛盾得以暴露。……这些矛盾包括其固有的矛盾(如意识形态)以及战后美苏分配利益中的一系列矛盾。

——沈志华《冷战五书》

战后美国对外政策的基本特征就是争夺世界霸权,苏联是美国通往世界霸权道路上的“最主要障碍”,美国正积极扩充军备,准备针对苏联的战争。

——苏联驻美大使诺维科夫

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关……波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。

——《斯大林1945年在雅尔塔会议上的讲话》

从波罗的海的(什切青)到亚得里亚海边的(的里雅斯特),一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。

——1946年3月5日,丘吉尔《和平砥柱》演说

【学生活动】阅读材料,思考回答。

【设计意图】通过材料,帮助学生认识美苏冷战的背景,提高学生分析理解史料的能力。

【教师活动】

【学生活动】思考冷战为什么会以“冷”的形式进行。

【教师活动】在此情境下,如果大家是美苏双方领导人,你会如何做?请大家思考并进行讨论。

二、明争暗斗

【学生活动】政治上宣战,经济和军事上拉拢同盟。

【教师活动】出示材料

(杜鲁门主义)今日世界已面临严重的局势,……“几乎所有国家必须在两种生活方式中挑选一种”。一种是“自由国家”,一种是“极权政权”。美国有领导“自由世界”的使命,以“防止共产主义的渗入”……美国的政策必须是支持自由国家人民抵抗少数武装分子或外来压力的征服企图……

——杜鲁门1947年3月12日国会演说

(共产党和工人党情报局)设立情报局,由南、保、罗、匈、波、苏、法、捷、意等九国共产党(工人党)各派两名代表组成;情报局的任务是交流经验,必要时在协商的基础上协调各个党的活动。

——《关于出席会议的各国党之间交换经验和协同行动的决议》

【学生活动】在教材中找出具体措施后,结合材料理解其目的及意义。

【设计意图】帮助学生更好理解杜鲁门主义、共产党和工人党情报局、马歇尔计划和经济互助委员会等冷战专有名词的内涵及意义,树立史料实证、历史解释思维。

【教师活动】第二次世界大战结束之后,德国被四国分区占领,在地缘政治影响下美国于1948年将联邦德国纳入欧洲复兴计划,为保证苏联安全,苏占区也实行货币改革,发行新的货币,并全面切断西占区与柏林的水陆交通及货运,只保留从西德往柏林的三条空中走廊,第一次柏林危机爆发,这也直接导致德国最终分裂为东德与西德。此后不久苏联要求美英法三国在6个月内从西柏林撤军,遭到反对,第二次柏林危机爆发,虽然此次危机在苏联妥协下结束,但美苏双方在此的较量却一直持续。由于美苏此时实力的不同,导致东西德之间差距越来越大,东德人口大量向西德流动。于是在苏联的支持下,东德建筑柏林墙。

如果赫鲁晓夫真正的意图是要占领柏林,那他为什么还要修建边界墙呢?他只需要占领整个城市,根本不需要什么墙。这是他摆脱困境的一个手段。

——约翰·肯尼迪 1961年8月14日

【学生活动】理解在美国人看来,这是东德摆脱人口流失困境的手段。

【教师活动】在美国的幕后宣传下,柏林墙成为抹黑社会主义阵营侵犯人权自由的象征。柏林墙也同时成为西方人眼中冷战的代言词。若说柏林是美苏两个大国博弈的棋盘,那柏林墙就是那颗被推到台前的棋子。

【设计意图】通过德国分裂、柏林墙的建立,引导学生发现,这一时期美苏双方均是通过操纵西德和东德进行的暗中斗争,进一步感受冷战氛围。

三、血肉争夺

【教师活动】补充两场热战。德国的分裂与柏林墙的建立或许可以被认为是美苏在幕后进行的明争暗斗。而局部热战则是美国走向台前后,在美苏两国展开的血肉争夺。

【学生活动】在教师讲解下,理解局部热战实际是美苏两国对民族国家发展道路的争夺,而部分小国则成为两国博弈中的牺牲品。

【设计意图】通过局部热战帮助学生感受冷战中的强权政治和强烈的意识形态色彩,培养学生历史解释能力。

四、恐怖平衡

【教师活动】尽管出现了局部热战,但两个大国始终没有真正在战场上正面交锋。然而,一旦正面交锋,双方均从幕后走向前台,必会使世界恐慌。通过地图我们可以知道古巴离美国只有90英里,苏联在古巴建立的导弹基地,可以覆盖美国所有的要害地区。故而美国势必竭尽全力对苏联进行阻挠。老师这里有一幅漫画,通过这幅漫画大家能提取出哪些信息?

【学生活动】仔细观察漫画(美苏势均力敌,共同主宰世界;两人的“坐椅”是导弹,而发射器却在对方手中,双方都欲按下核按钮,核战争一触即发)

【教师活动】即便局势已经如此紧张,却始终没有发展成新一次的世界大战,双方克制。

10月16日,肯尼迪总统召开国家安全保障会议执行委员会全体成员紧急会议,这是二战后首次召开的委员会全体成员紧急会议,总统下决心不惜一战。但同时下令海军除非绝对必要,否则不得拦截任何苏联船只……赫鲁晓夫也极力避免同美国正面相撞,命令苏联船只暂时避开美国海军的拦截区。……期间,肯尼迪和赫鲁晓夫之间共通了25封信,就危机的解决进行谈判。

——摘改自刘金质《冷战史》和《古巴导弹危机的启示:危机需要理智管控》

文字史料与漫画史料的互证使我们再次感受到了当时世界的紧张对峙。在这种局面下能够不爆发世界大战,仅是双方克制就足够的吗?我看到不少同学都在摇头。那他们还做了什么?

【学生活动】提取材料信息(通信和谈判)

【设计意图】用图片资料和文字史料相互印证,培养学生史料互证思维,帮助学生更加直观的感受冷战下的紧张局势。

五、冷战特点

六、力量孕育

【教师活动】在美苏对抗的情况下,这些新兴国家要摆脱美苏控制并维护自身安全,一个国家的力量就太过弱小,所以他们需要联合起来。第三世界兴起。

【学生活动】理解不结盟运动

【教师活动】中国也因不结盟政策在1992年的时候成为其观察员国。提起中国20世纪60到80年代,我国经济也出现了极大的发展。

【学生活动】回顾知识,梳理中国发展基本史诗。

【教师活动】之前提到,欧洲是美苏双方对垒的焦点,故而欧洲国家若想求得发展,走向联合也是非常必要的,除了这个原因之外欧洲联合还有没有什么其他原因?

如果欧洲人不想在起了根本变化的世界里走下坡路的话,欧洲的联合绝对是迫切需要的。没有政治上的一致,欧洲各国人民将会沦为超级大国的附庸。

——德国总理阿登纳

【学生活动】根据史料及所学知识,整理欧洲联合原因。(二战后欧洲各国普遍衰落,需要通过联合提高国际地位)并思考欧洲联合的影响。

【设计意图】根据史料理解欧洲联合的原因,并在欧洲联合的影响中感受两极格局下的多极化趋势。

【教师活动】社会主义阵营中,在大国沙文主义和民族利己主义的思想下,苏联加强对东欧的控制,并强迫东欧照搬苏联社会制度模式,引起东欧国家反对苏联控制的斗争,社会主义阵营开始瓦解,此一时期,中苏关系破裂,世界多极化趋势增强。

七、冷战尾声

【教师活动】其他多极力量的成长,冲击两极格局,再加之受经济危机的冲击,侵越战争受到严重挫折,军事力量被苏联赶上,美国从战略进攻转为战略防守。苏联走向台前,局部热战再次爆发。美国则退居幕后大搞军备竞赛,并提出星球大战计划试图拖垮苏联。

【学生活动】分析表格数据,为理解后期美苏关系缓和是以苏联妥协为前提做铺垫。

【教师活动】由于两种意识形态的对立,美国仍旧未放弃对苏联的攻势,在幕后推动西方国家通过政治、经济、文化渗透,对苏联、东欧等社会主义国家进行一场“没有硝烟的战争”,也就是“和平演变”,1989年前后以波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、罗马尼亚等国为首的东欧社会主义国家共产党和工人党在短时间内纷纷丧失政权,东欧剧变,苏联此时已无暇东顾,而国内改革又背离社会主义方向,最终致使苏联解体,冷战结束。

【设计意图】补充和平演变定义,帮助学生理解东欧剧变、苏联解体过程中,以美国为首的西方资本主义国家在推波助澜。

八、评价冷战

【教师活动】我们说冷战时期的国际关系由两个超级大国主导,两个大国如在幕后的操纵者,操纵其他小国发生矛盾,而从不同时出现在热战之中,这既是对世界和平的威胁,却也有效避免了世界大战的再一次发生。为此“有人认为冷战时期美苏对抗的同时,也包含了强大的稳定因素。”我们又该如何评价冷战呢?请同学们前后左右四人进行讨论。

有人认为,尽管“冷战期间”,美苏进行着激烈的意识形态的对抗。但是,“冷战”也包含着强大的稳定因素。整个“冷战”期间,也就是20世纪最长的一段和平时期。

——引自人教版教科书

【学生活动】根据所学,评价冷战

【设计意图】促使学生在评价的过程中进一步梳理美苏冷战史实,帮助学生树立评价应一分为二,辩证看待的思想路径,培养学生唯物史观和辩证思维。

九、冷战反思

【教师活动】今天,虽然冷战时代已经过去,但冷战思维仍在。随着中国日益强大,美国等西方国家开始将中国视为新的冷战对象。我们应如何避免陷入冷战陷阱呢?或许我们可以从冷战中寻找答案。

美苏两个超级大国都不愿意让危机升级,努力避免发生直接的军事对抗。在这些信件中,两人虽然相互指责对方的行为,但是都明确表达了避免世界因为这场危机陷入核大战、通过和平谈判的途径解决危机的强烈愿望。另外,还有其他秘密渠道……通过这些信件以及其他秘密渠道,两国逐渐达成了谅解。

——摘编自刘金质《冷战史》上

【学生活动】根据史料,结合所学,以古鉴今,进行思考(对话+求同存异)

【设计意图】古为今鉴,帮助学生将历史与现实相结合,培养学生以古鉴今的思维。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体