第1课 中华人民共和国成立 教案2024-2025学年统编版八年级历史下册

文档属性

| 名称 | 第1课 中华人民共和国成立 教案2024-2025学年统编版八年级历史下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 17.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-16 18:56:28 | ||

图片预览

文档简介

第1课《中华人民共和国成立》教案设计

一、教学目标(核心素养导向)

唯物史观:理解新中国的成立是中国近代历史发展的必然结果,分析中国共产党领导革命的胜利原因。

时空观念:梳理1949年前后重大事件时间轴(三大战役→七届二中全会→开国大典),标注关键节点的时空坐标。

史料实证:通过分析《共同纲领》、开国大典影像、统计数据等史料,论证新中国成立的筹备过程及历史意义。

历史解释:阐释中国人民政治协商会议的作用,辩证评价新中国成立对中国社会和国际格局的影响。

家国情怀:感悟“中国人民从此站起来了”的民族自豪感,增强对国家统一和民族团结的认同。

二、教学重难点

重点:

1. 中国人民政治协商会议的召开与《共同纲领》的内容;

2. 开国大典的历史意义。

难点:

1. 理解新中国的成立标志着“新民主主义革命的基本胜利”;

2. 分析新中国成立初期面临的挑战(如国家统一、经济恢复)。

三、教学过程

1. 导入新课——情境创设

影视片段:播放开国大典彩色修复影像片段(毛泽东宣布“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”)。

提问:“为什么说这一刻标志着中国人民‘站起来’了?”

引出本课主题

2. 新课讲授

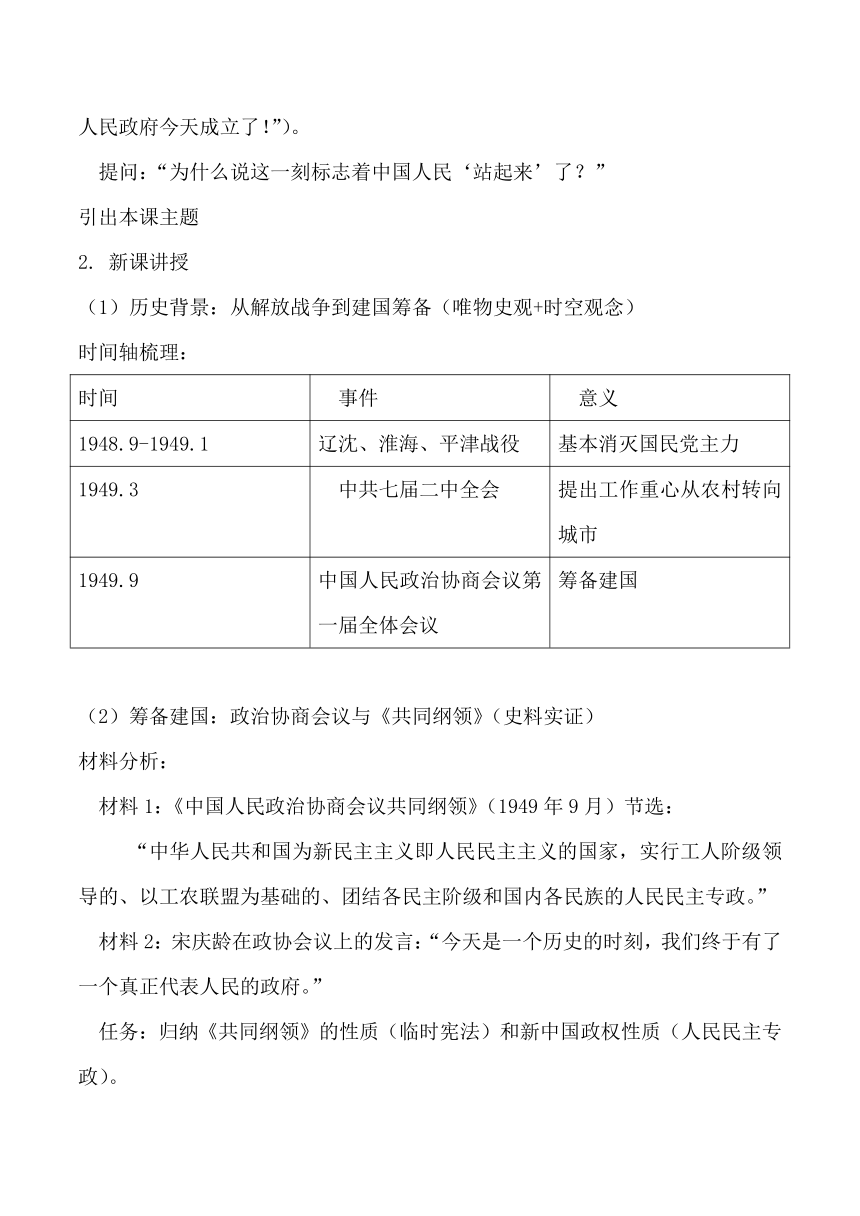

(1)历史背景:从解放战争到建国筹备(唯物史观+时空观念)

时间轴梳理:

时间 事件 意义

1948.9-1949.1 辽沈、淮海、平津战役 基本消灭国民党主力

1949.3 中共七届二中全会 提出工作重心从农村转向城市

1949.9 中国人民政治协商会议第一届全体会议 筹备建国

(2)筹备建国:政治协商会议与《共同纲领》(史料实证)

材料分析:

材料1:《中国人民政治协商会议共同纲领》(1949年9月)节选:

“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。”

材料2:宋庆龄在政协会议上的发言:“今天是一个历史的时刻,我们终于有了一个真正代表人民的政府。”

任务:归纳《共同纲领》的性质(临时宪法)和新中国政权性质(人民民主专政)。

参考答案:

性质:临时宪法(新中国第一部宪法性文件)。

政权性质:工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政国家。

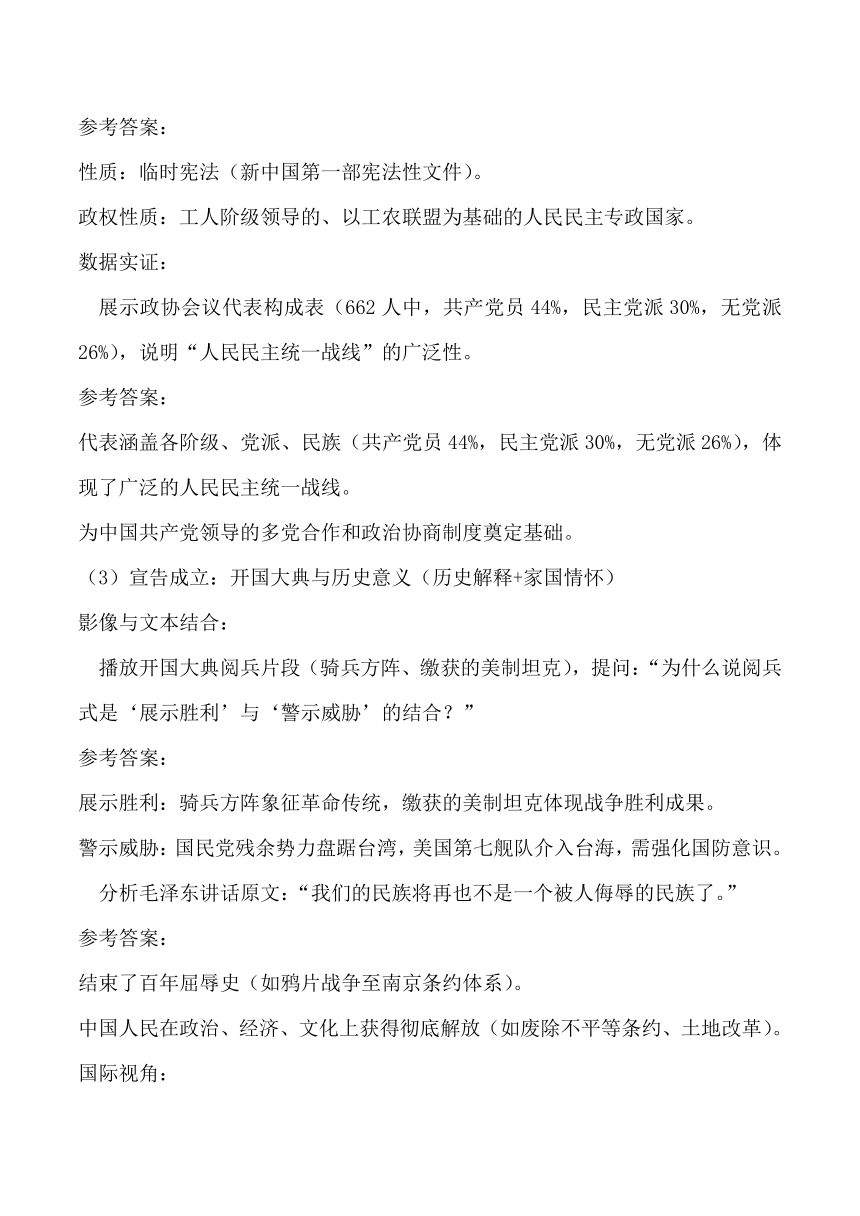

数据实证:

展示政协会议代表构成表(662人中,共产党员44%,民主党派30%,无党派26%),说明“人民民主统一战线”的广泛性。

参考答案:

代表涵盖各阶级、党派、民族(共产党员44%,民主党派30%,无党派26%),体现了广泛的人民民主统一战线。

为中国共产党领导的多党合作和政治协商制度奠定基础。

(3)宣告成立:开国大典与历史意义(历史解释+家国情怀)

影像与文本结合:

播放开国大典阅兵片段(骑兵方阵、缴获的美制坦克),提问:“为什么说阅兵式是‘展示胜利’与‘警示威胁’的结合?”

参考答案:

展示胜利:骑兵方阵象征革命传统,缴获的美制坦克体现战争胜利成果。

警示威胁:国民党残余势力盘踞台湾,美国第七舰队介入台海,需强化国防意识。

分析毛泽东讲话原文:“我们的民族将再也不是一个被人侮辱的民族了。”

参考答案:

结束了百年屈辱史(如鸦片战争至南京条约体系)。

中国人民在政治、经济、文化上获得彻底解放(如废除不平等条约、土地改革)。

国际视角:

对比1949年10月2日苏联承认新中国与1950年美国第七舰队进驻台湾海峡,说明国际格局的变动。

3. 课堂活动——深度探究

(1)角色扮演:“政协代表建言会”

分组任务:

组1:农民代表(要求土地改革)。

组2:民族代表(提出民族平等政策)。

组3:民主党派代表(建议多党合作制度)。

要求:结合《共同纲领》条款,模拟提出建国主张。

各组代表应提出哪些建国主张?

农民代表:

“要求废除封建土地制度,实行‘耕者有其田’。”(对应《共同纲领》第三条)

民族代表:

“各民族一律平等,反对大汉族主义和地方民族主义。”(对应《共同纲领》第五十条)

民主党派代表:

“建议建立多党合作制度,保障民主党派参政议政权利。”(对应《共同纲领》序言)

(2)对比分析:“新旧中国之变”

表格填写:

对比项 旧中国(1949年前) 新中国(1949年后)

国家主权 列强控制关税、驻军 废除不平等条约,完全独立

人民地位 封建剥削与压迫 人民当家作主(选举权、土地改革)

国际地位 “东亚病夫” 联合国合法席位(1971年恢复)

4. 总结升华

时间轴回顾:

解放战争胜利 → 七届二中全会定方向 → 政协会议筹备 → 开国大典宣告成立

四、板书设计

第1课 中华人民共和国成立

一、历史必然:解放战争胜利与新政权建立

1. 三大战役(1948-1949)→ 七届二中全会(1949.3)

二、筹备建国:政治协商会议与《共同纲领》

1. 性质:临时宪法

2. 内容:人民民主专政、国家制度

三、开国大典:1949年10月1日

1. 毛泽东宣告新中国成立

2. 历史意义:民族独立、人民解放、世界格局变动

四、巩固新生政权:统一全国(西藏和平解放)、抗美援朝(1950)

五、教学反思

1. 成功之处:

通过角色扮演活动,学生深入理解《共同纲领》的民主协商精神;

对比表格直观呈现新旧中国差异,强化家国情怀。

2. 改进方向:

对“新民主主义革命胜利”的理论解释需更通俗化,可补充土地改革案例辅助理解;

增加台湾问题历史背景(如《开罗宣言》),帮助学生全面认识国家统一进程。

3. 作业设计:

基础层:制作“新中国成立大事件”时间轴(1948-1949)。

拓展层:撰写短文《我爷爷的1949年》(虚构或采访祖辈,体现普通人的建国记忆)。

一、教学目标(核心素养导向)

唯物史观:理解新中国的成立是中国近代历史发展的必然结果,分析中国共产党领导革命的胜利原因。

时空观念:梳理1949年前后重大事件时间轴(三大战役→七届二中全会→开国大典),标注关键节点的时空坐标。

史料实证:通过分析《共同纲领》、开国大典影像、统计数据等史料,论证新中国成立的筹备过程及历史意义。

历史解释:阐释中国人民政治协商会议的作用,辩证评价新中国成立对中国社会和国际格局的影响。

家国情怀:感悟“中国人民从此站起来了”的民族自豪感,增强对国家统一和民族团结的认同。

二、教学重难点

重点:

1. 中国人民政治协商会议的召开与《共同纲领》的内容;

2. 开国大典的历史意义。

难点:

1. 理解新中国的成立标志着“新民主主义革命的基本胜利”;

2. 分析新中国成立初期面临的挑战(如国家统一、经济恢复)。

三、教学过程

1. 导入新课——情境创设

影视片段:播放开国大典彩色修复影像片段(毛泽东宣布“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”)。

提问:“为什么说这一刻标志着中国人民‘站起来’了?”

引出本课主题

2. 新课讲授

(1)历史背景:从解放战争到建国筹备(唯物史观+时空观念)

时间轴梳理:

时间 事件 意义

1948.9-1949.1 辽沈、淮海、平津战役 基本消灭国民党主力

1949.3 中共七届二中全会 提出工作重心从农村转向城市

1949.9 中国人民政治协商会议第一届全体会议 筹备建国

(2)筹备建国:政治协商会议与《共同纲领》(史料实证)

材料分析:

材料1:《中国人民政治协商会议共同纲领》(1949年9月)节选:

“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。”

材料2:宋庆龄在政协会议上的发言:“今天是一个历史的时刻,我们终于有了一个真正代表人民的政府。”

任务:归纳《共同纲领》的性质(临时宪法)和新中国政权性质(人民民主专政)。

参考答案:

性质:临时宪法(新中国第一部宪法性文件)。

政权性质:工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政国家。

数据实证:

展示政协会议代表构成表(662人中,共产党员44%,民主党派30%,无党派26%),说明“人民民主统一战线”的广泛性。

参考答案:

代表涵盖各阶级、党派、民族(共产党员44%,民主党派30%,无党派26%),体现了广泛的人民民主统一战线。

为中国共产党领导的多党合作和政治协商制度奠定基础。

(3)宣告成立:开国大典与历史意义(历史解释+家国情怀)

影像与文本结合:

播放开国大典阅兵片段(骑兵方阵、缴获的美制坦克),提问:“为什么说阅兵式是‘展示胜利’与‘警示威胁’的结合?”

参考答案:

展示胜利:骑兵方阵象征革命传统,缴获的美制坦克体现战争胜利成果。

警示威胁:国民党残余势力盘踞台湾,美国第七舰队介入台海,需强化国防意识。

分析毛泽东讲话原文:“我们的民族将再也不是一个被人侮辱的民族了。”

参考答案:

结束了百年屈辱史(如鸦片战争至南京条约体系)。

中国人民在政治、经济、文化上获得彻底解放(如废除不平等条约、土地改革)。

国际视角:

对比1949年10月2日苏联承认新中国与1950年美国第七舰队进驻台湾海峡,说明国际格局的变动。

3. 课堂活动——深度探究

(1)角色扮演:“政协代表建言会”

分组任务:

组1:农民代表(要求土地改革)。

组2:民族代表(提出民族平等政策)。

组3:民主党派代表(建议多党合作制度)。

要求:结合《共同纲领》条款,模拟提出建国主张。

各组代表应提出哪些建国主张?

农民代表:

“要求废除封建土地制度,实行‘耕者有其田’。”(对应《共同纲领》第三条)

民族代表:

“各民族一律平等,反对大汉族主义和地方民族主义。”(对应《共同纲领》第五十条)

民主党派代表:

“建议建立多党合作制度,保障民主党派参政议政权利。”(对应《共同纲领》序言)

(2)对比分析:“新旧中国之变”

表格填写:

对比项 旧中国(1949年前) 新中国(1949年后)

国家主权 列强控制关税、驻军 废除不平等条约,完全独立

人民地位 封建剥削与压迫 人民当家作主(选举权、土地改革)

国际地位 “东亚病夫” 联合国合法席位(1971年恢复)

4. 总结升华

时间轴回顾:

解放战争胜利 → 七届二中全会定方向 → 政协会议筹备 → 开国大典宣告成立

四、板书设计

第1课 中华人民共和国成立

一、历史必然:解放战争胜利与新政权建立

1. 三大战役(1948-1949)→ 七届二中全会(1949.3)

二、筹备建国:政治协商会议与《共同纲领》

1. 性质:临时宪法

2. 内容:人民民主专政、国家制度

三、开国大典:1949年10月1日

1. 毛泽东宣告新中国成立

2. 历史意义:民族独立、人民解放、世界格局变动

四、巩固新生政权:统一全国(西藏和平解放)、抗美援朝(1950)

五、教学反思

1. 成功之处:

通过角色扮演活动,学生深入理解《共同纲领》的民主协商精神;

对比表格直观呈现新旧中国差异,强化家国情怀。

2. 改进方向:

对“新民主主义革命胜利”的理论解释需更通俗化,可补充土地改革案例辅助理解;

增加台湾问题历史背景(如《开罗宣言》),帮助学生全面认识国家统一进程。

3. 作业设计:

基础层:制作“新中国成立大事件”时间轴(1948-1949)。

拓展层:撰写短文《我爷爷的1949年》(虚构或采访祖辈,体现普通人的建国记忆)。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化