16 有为有不为【2025春七下语文情境教学课件】

文档属性

| 名称 | 16 有为有不为【2025春七下语文情境教学课件】 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-16 19:08:29 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

2025年春七下语文情景教学课件嵌视频(统编2024版)

06

07

08

09

01

02

03

04

05

检查预习

学习目标

知识必备

整体感知

“为”与“不为”

把握行文思路

思考探究

课堂小结

积累拓展

目录

同学们,你们是否有遇到过以下几种情境呢?你又是如何做的呢?

情境一:在人满为患的公交车上,你看到有老人上车,你是让座还是不让呢?

情境二:走在上学的路上,你看到路边有老人摔倒了,你是扶还是不扶呢?

情境三:在学校里,你看到有同学在恶作剧,你是制止还是坐视不理呢?

季羡林曾说:“曾见冰心老人为别人题座右铭:‘知足知不足,有为有不为。’言简意赅,回味无穷。特写短文两篇,稍加诠释。”

今天,就让我们一起去看看季羡林对其中一句“有为有不为”的理解与诠释,学习他的为人处世之道。

字音字形

检查预习

诸( ) 膝( ) 贰 ( )

笼 ( ) 廓( ) 逞( )

裁( ) 毅 ( ) 大( )不道

闭目( )神 迷( )知返

xī

zhū

èr

yì

屈

臣

养

途

统

lǒnɡ

轮

kuò

得

chěnɡ

制

cái

然

逆

诉

同学们看PPT上的字、词,按照小组座位依次说一说,读音、组词、词义。

词语解释

勿以善小而不为,勿以恶小而为之:

千里之堤,溃于蚁穴:

迷途知返:

浪子回头:

语出《三国志·蜀书·先主传》

裴松之注所记载的刘备给其子刘禅的遗诏,意思是,不要认为好事很小就不去做,不要认为坏事很小就去做。

语出《韩非子·喻老》:“千里之堤,以蝼蚁之

穴溃;百里之室,以突隙之烟焚。”意思是,千里长的大堤,由于小小的蚂蚁洞而溃决。比喻小事不注意,就会出大问题。

迷路后知道回来。比喻犯了错误能改正。

指不务正业、游荡玩乐的人改邪归正,悔过自新。

学习目标

1. 掌握有关议论文的知识,理解文章内容,明确作者观点。

2. 把握文章的行文思路,体会不同论证方法的作用。

3. 领悟作者对“大小善”“大小恶”的阐释并联系生活实际思考做人做事的道理。

重点

难点

重点

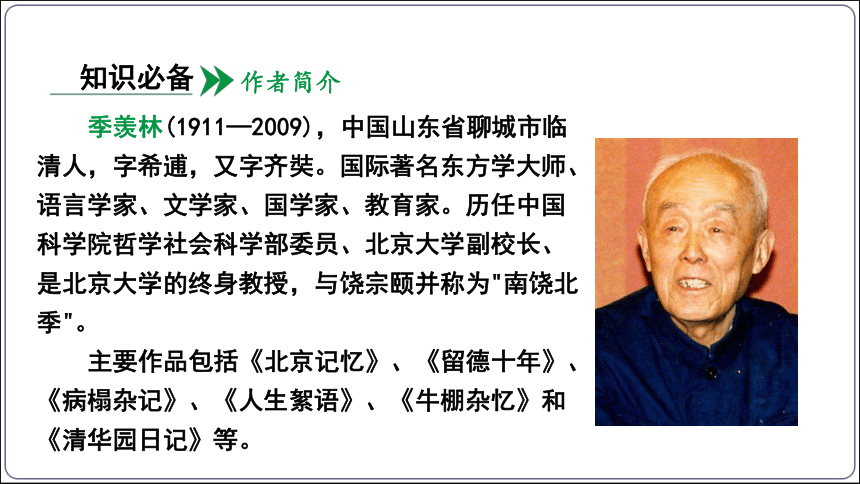

作者简介

知识必备

季羡林(1911—2009),中国山东省聊城市临清人,字希逋,又字齐奘。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、教育家。历任中国科学院哲学社会科学部委员、北京大学副校长、是北京大学的终身教授,与饶宗颐并称为"南饶北季"。

主要作品包括《北京记忆》、《留德十年》、《病榻杂记》、《人生絮语》、《牛棚杂忆》和《清华园日记》等。

文学常识

议论文是以议论为主要表达方式,通过摆事实、讲道理,表达作者的观点和主张的一种文体。其三要素是论点、论据、论证。

论点是作者对所议论的问题持有的见解和主张,解决“证明什么”的问题。

论据用来证明观点、看法、态度的材料(包括事实和道理),解决“用什么来证明”的问题。

论证是运用论据来证明论点的过程和方法,是论点和论据之间逻辑联系的纽带,解决“怎么证明”的问题。

议论文的一般结构:

提出问题

分析问题

解决问题

提出问题就是引出论述中心,提出论点。(引论)

分析问题就是摆出论据来证明论点。

(本论)

解决问题就是得出结论。(结论)

整体感知

略读全文,提取信息,回答下列问题:

是“为”。

是“有为”。

中心论点:

“做”

应该做的事,必须去做

是“有不为”。

不应该做的事必不能做

我的希望很简单,我希望每个人都能有为有不为,一旦“为”错了,就毅然回头。

根据文章思路,划分文章的结构层次:

第一部分

(第1-2段)

提出观点,阐释“有为”“有不为”。

第二部分

(第3—7段)

提出分论点:论述大小善和大小恶的差别与联系。

第三部分

(第8段)

总结归纳中心论点,号召人们“有为”“有不为”,回扣标题。

作者是如何论述“有为有不为”的?

“为”与“不为”

朗读第1—2自然段,分析作者先提出“有为”“有不为”的关键是“应该”,有什么作用?

“应该”

“这有点像仁义的‘义’字”

“‘义’就是‘宜’。而‘宜’就是‘合适’,也就是‘应该’”

先提出“有为”“有不为”的关键是“应该”有助于进一步阐释本文的中心论点,同时能够顺其自然地引出分论点:“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”。

默读第3—7自然段,思考作者是从什么角度入手阐述“有为有不为”的道理的?有什么作用?

作者是从“善”与“恶”的大小入手阐明道理的。

深入浅出地告诉读者只要分清是非善恶,明白哪些事该做,哪些事不该做,自然也就明白什么是有为有不为的道理了。

和同桌讨论:作者在论述本文的中心论点时都运用了哪些论证方法?结合相关语段加以分析。

举例论证

运用典型事例来证明论点的方法。

对比论证

用正反两方面的论点或论据进行对比,在对比中论证论点。

道理论证

引用经典著作中的见解、古今中外的名人名言、公认的定理公式等,来证明论点的成立。

比喻论证

用人们熟知的事物作比喻来论证观点的正确。

常用的论证方法:

“行而宜之之谓义”

道理论证

“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”

“千里之堤,溃于蚁穴”

说明善恶是有大小之别,应该不应该也是有大小之别

阐释什么是应该

论述大小善和大小恶是有联系的

引用古语、俗语恰当地解释了“应该”“大小善”和“大小恶”的差别与联系,语言简洁且通俗易懂,又使说理更加有说服力。

举例论证

“在公共汽车上给老人和病人让座”

论述什么是小恶

论述什么是大善

“文天祥被元军所虏却不屈膝投敌”

大量引用了现实生活中的事例,其增强了文章的现实意义和教育意义。

“贪污行为”

补充论述大小善和大小恶是有联系的

第4段:“然而,从那些一看到有老人或病人上车就立即装出闭目养神的样子的人身上,不也能由小见大看出了社会道德的水平吗?”这句话使用疑问语气在表达效果上有什么好处?

这句话使用疑问语气,更加强烈地表达了作者对装作闭目养神不让座位行为的人的谴责,从而有力说明了小恶、小善在日常生活中随处可见。

“凡是对国家有利,对人民有利,对人类发展、前途有利的事情就是大善,反之就是大恶。凡是对处理人际关系有利,对保持社会安定团结有利的事情可以称之为小善,反之就是小恶。”

对比论证

先解释正面“大善”“小善”的定义,从而推导出反面“大恶”“小恶”的定义,直接明了,通俗易懂。

把握行文思路

总结分析本文的论证思路是怎样的?

提出善恶有大小之分的观点。

用事例论述什么是小善小恶和大善大恶,并得出结论。

进一步补充论述大小善和大小恶有时候是有联系的。

提出并阐释“有为”“有不为”

点出中心论点,号召人们“有为”“有不为”

文章这样安排论证思路有什么好处呢?

循序渐进,观点更加鲜明,条理更加清晰。将中心论点”每个人都能有为有不为,一旦‘为’错了,就毅然回头”放在结尾处点出,具有收束全文的作用,回扣题目的妙处。

思考探究

读完文章想一想:

面对生活中各种各样的善和恶,你应该怎么做?

课堂小结

文章围绕“有为有不为”这一主题展开论述,通过对“应该”做与“不应该”做的事的探讨,阐明了善恶有大小之别,以及大善大恶在社会中的体现。最后得出结论:希望每个人都能有为有不为,做人做事要明是非、有原则、守底线。

同学们,你们还知道哪些有关“有为有不为”的名人名言呢?学了本篇课文,你认为我们在做人做事上应该如何践行有为有不为的原则呢?请试着写下你的感想,200字左右。

积累拓展

人有不为也,而后可以有为。

——孟子

唯能不为,是以可以有为,天所不为者,安能有所为。

——朱熹

得中行而与之,必也狂狷乎。狂者进取,狷者有所不为也。

——孔子

人生有可为之事,也有不可为之事。可为之事,当尽力为之,此谓尽性;不可为之事,当尽心从之,此谓知命。

——曾国藩

2025年春七下语文情景教学课件嵌视频(统编2024版)

06

07

08

09

01

02

03

04

05

检查预习

学习目标

知识必备

整体感知

“为”与“不为”

把握行文思路

思考探究

课堂小结

积累拓展

目录

同学们,你们是否有遇到过以下几种情境呢?你又是如何做的呢?

情境一:在人满为患的公交车上,你看到有老人上车,你是让座还是不让呢?

情境二:走在上学的路上,你看到路边有老人摔倒了,你是扶还是不扶呢?

情境三:在学校里,你看到有同学在恶作剧,你是制止还是坐视不理呢?

季羡林曾说:“曾见冰心老人为别人题座右铭:‘知足知不足,有为有不为。’言简意赅,回味无穷。特写短文两篇,稍加诠释。”

今天,就让我们一起去看看季羡林对其中一句“有为有不为”的理解与诠释,学习他的为人处世之道。

字音字形

检查预习

诸( ) 膝( ) 贰 ( )

笼 ( ) 廓( ) 逞( )

裁( ) 毅 ( ) 大( )不道

闭目( )神 迷( )知返

xī

zhū

èr

yì

屈

臣

养

途

统

lǒnɡ

轮

kuò

得

chěnɡ

制

cái

然

逆

诉

同学们看PPT上的字、词,按照小组座位依次说一说,读音、组词、词义。

词语解释

勿以善小而不为,勿以恶小而为之:

千里之堤,溃于蚁穴:

迷途知返:

浪子回头:

语出《三国志·蜀书·先主传》

裴松之注所记载的刘备给其子刘禅的遗诏,意思是,不要认为好事很小就不去做,不要认为坏事很小就去做。

语出《韩非子·喻老》:“千里之堤,以蝼蚁之

穴溃;百里之室,以突隙之烟焚。”意思是,千里长的大堤,由于小小的蚂蚁洞而溃决。比喻小事不注意,就会出大问题。

迷路后知道回来。比喻犯了错误能改正。

指不务正业、游荡玩乐的人改邪归正,悔过自新。

学习目标

1. 掌握有关议论文的知识,理解文章内容,明确作者观点。

2. 把握文章的行文思路,体会不同论证方法的作用。

3. 领悟作者对“大小善”“大小恶”的阐释并联系生活实际思考做人做事的道理。

重点

难点

重点

作者简介

知识必备

季羡林(1911—2009),中国山东省聊城市临清人,字希逋,又字齐奘。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、教育家。历任中国科学院哲学社会科学部委员、北京大学副校长、是北京大学的终身教授,与饶宗颐并称为"南饶北季"。

主要作品包括《北京记忆》、《留德十年》、《病榻杂记》、《人生絮语》、《牛棚杂忆》和《清华园日记》等。

文学常识

议论文是以议论为主要表达方式,通过摆事实、讲道理,表达作者的观点和主张的一种文体。其三要素是论点、论据、论证。

论点是作者对所议论的问题持有的见解和主张,解决“证明什么”的问题。

论据用来证明观点、看法、态度的材料(包括事实和道理),解决“用什么来证明”的问题。

论证是运用论据来证明论点的过程和方法,是论点和论据之间逻辑联系的纽带,解决“怎么证明”的问题。

议论文的一般结构:

提出问题

分析问题

解决问题

提出问题就是引出论述中心,提出论点。(引论)

分析问题就是摆出论据来证明论点。

(本论)

解决问题就是得出结论。(结论)

整体感知

略读全文,提取信息,回答下列问题:

是“为”。

是“有为”。

中心论点:

“做”

应该做的事,必须去做

是“有不为”。

不应该做的事必不能做

我的希望很简单,我希望每个人都能有为有不为,一旦“为”错了,就毅然回头。

根据文章思路,划分文章的结构层次:

第一部分

(第1-2段)

提出观点,阐释“有为”“有不为”。

第二部分

(第3—7段)

提出分论点:论述大小善和大小恶的差别与联系。

第三部分

(第8段)

总结归纳中心论点,号召人们“有为”“有不为”,回扣标题。

作者是如何论述“有为有不为”的?

“为”与“不为”

朗读第1—2自然段,分析作者先提出“有为”“有不为”的关键是“应该”,有什么作用?

“应该”

“这有点像仁义的‘义’字”

“‘义’就是‘宜’。而‘宜’就是‘合适’,也就是‘应该’”

先提出“有为”“有不为”的关键是“应该”有助于进一步阐释本文的中心论点,同时能够顺其自然地引出分论点:“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”。

默读第3—7自然段,思考作者是从什么角度入手阐述“有为有不为”的道理的?有什么作用?

作者是从“善”与“恶”的大小入手阐明道理的。

深入浅出地告诉读者只要分清是非善恶,明白哪些事该做,哪些事不该做,自然也就明白什么是有为有不为的道理了。

和同桌讨论:作者在论述本文的中心论点时都运用了哪些论证方法?结合相关语段加以分析。

举例论证

运用典型事例来证明论点的方法。

对比论证

用正反两方面的论点或论据进行对比,在对比中论证论点。

道理论证

引用经典著作中的见解、古今中外的名人名言、公认的定理公式等,来证明论点的成立。

比喻论证

用人们熟知的事物作比喻来论证观点的正确。

常用的论证方法:

“行而宜之之谓义”

道理论证

“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”

“千里之堤,溃于蚁穴”

说明善恶是有大小之别,应该不应该也是有大小之别

阐释什么是应该

论述大小善和大小恶是有联系的

引用古语、俗语恰当地解释了“应该”“大小善”和“大小恶”的差别与联系,语言简洁且通俗易懂,又使说理更加有说服力。

举例论证

“在公共汽车上给老人和病人让座”

论述什么是小恶

论述什么是大善

“文天祥被元军所虏却不屈膝投敌”

大量引用了现实生活中的事例,其增强了文章的现实意义和教育意义。

“贪污行为”

补充论述大小善和大小恶是有联系的

第4段:“然而,从那些一看到有老人或病人上车就立即装出闭目养神的样子的人身上,不也能由小见大看出了社会道德的水平吗?”这句话使用疑问语气在表达效果上有什么好处?

这句话使用疑问语气,更加强烈地表达了作者对装作闭目养神不让座位行为的人的谴责,从而有力说明了小恶、小善在日常生活中随处可见。

“凡是对国家有利,对人民有利,对人类发展、前途有利的事情就是大善,反之就是大恶。凡是对处理人际关系有利,对保持社会安定团结有利的事情可以称之为小善,反之就是小恶。”

对比论证

先解释正面“大善”“小善”的定义,从而推导出反面“大恶”“小恶”的定义,直接明了,通俗易懂。

把握行文思路

总结分析本文的论证思路是怎样的?

提出善恶有大小之分的观点。

用事例论述什么是小善小恶和大善大恶,并得出结论。

进一步补充论述大小善和大小恶有时候是有联系的。

提出并阐释“有为”“有不为”

点出中心论点,号召人们“有为”“有不为”

文章这样安排论证思路有什么好处呢?

循序渐进,观点更加鲜明,条理更加清晰。将中心论点”每个人都能有为有不为,一旦‘为’错了,就毅然回头”放在结尾处点出,具有收束全文的作用,回扣题目的妙处。

思考探究

读完文章想一想:

面对生活中各种各样的善和恶,你应该怎么做?

课堂小结

文章围绕“有为有不为”这一主题展开论述,通过对“应该”做与“不应该”做的事的探讨,阐明了善恶有大小之别,以及大善大恶在社会中的体现。最后得出结论:希望每个人都能有为有不为,做人做事要明是非、有原则、守底线。

同学们,你们还知道哪些有关“有为有不为”的名人名言呢?学了本篇课文,你认为我们在做人做事上应该如何践行有为有不为的原则呢?请试着写下你的感想,200字左右。

积累拓展

人有不为也,而后可以有为。

——孟子

唯能不为,是以可以有为,天所不为者,安能有所为。

——朱熹

得中行而与之,必也狂狷乎。狂者进取,狷者有所不为也。

——孔子

人生有可为之事,也有不可为之事。可为之事,当尽力为之,此谓尽性;不可为之事,当尽心从之,此谓知命。

——曾国藩

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读