2024—2025学年度广西壮族自治区来宾高级中学高二下学期3月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度广西壮族自治区来宾高级中学高二下学期3月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 520.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-16 16:58:40 | ||

图片预览

文档简介

来宾高中2024-2025学年高二下学期3月考试题 (

年

) (

顷

) (

顷

)

历史

时间:75分钟满分:100分

一、选择题(单选题,共16题,48分)

1.孔子的弟子大多出身于平民,如颜回、子路、曾参、仲弓等,他们生活贫困简朴;也有个别商人出身,如曾从事投机贩卖的子贡;还有一些出身于贵族,如鲁国的孟懿子和南宫敬叔、宋国的司马牛等。这一现象反映了当时()

A.血缘政治业已衰落 B.传统秩序遭到破坏

C.文化教育得到普及 D.士阶层的强势崛起

2.唐代羁縻府州的都督、刺史由当地少数民族或部落首领担任,可世袭,享受朝廷固定的俸禄,羁縻府州还享有一定的财税自治权和优惠的经济待遇。唐政府允许羁縻府州拥有本部兵马来守疆卫土,但要接受中央或都护府的节制和调遣。由此可见,唐代的羁縻府州制度()

A.具有很大的割据隐患 B.加重了唐朝的财政负担

C.扩大了唐朝政治版图 D.容易被少数民族所接受

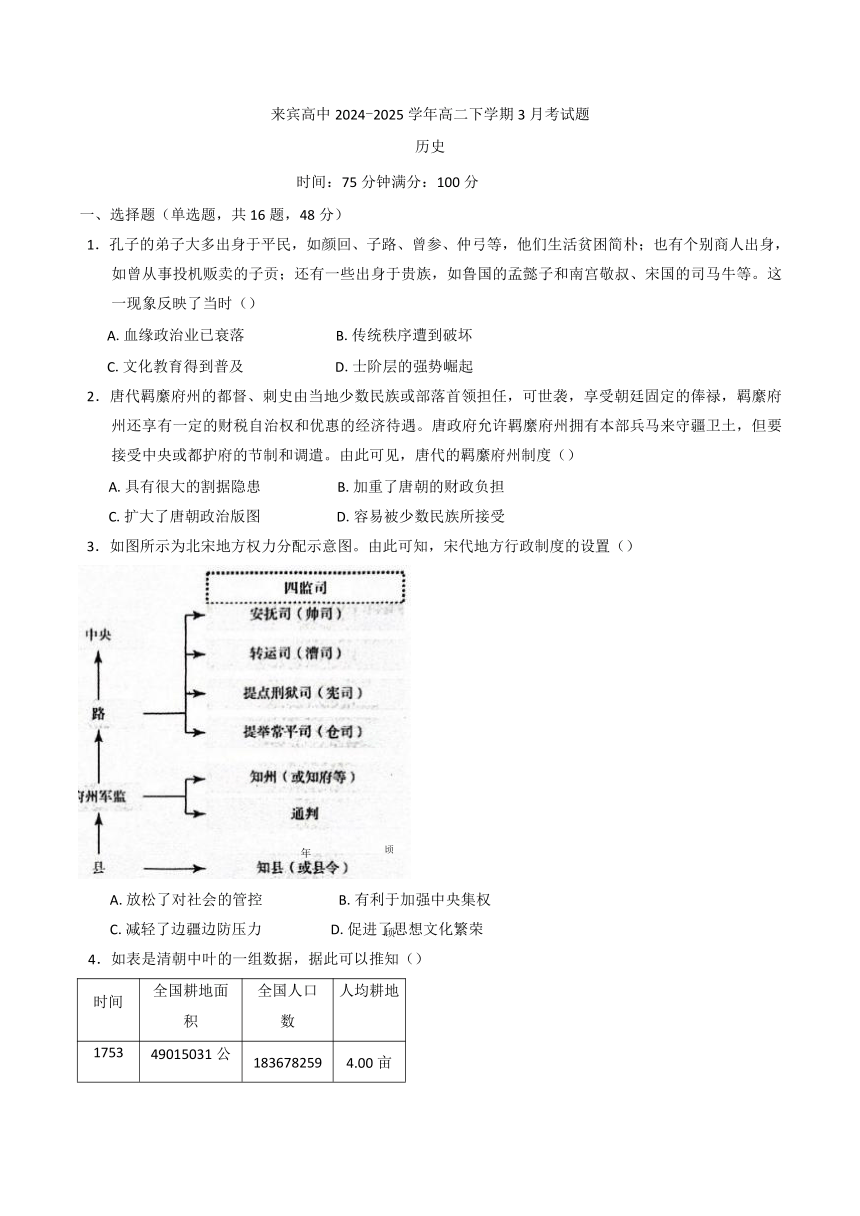

3.如图所示为北宋地方权力分配示意图。由此可知,宋代地方行政制度的设置()

A.放松了对社会的管控 B.有利于加强中央集权

C.减轻了边疆边防压力 D.促进了思想文化繁荣

4.如表是清朝中叶的一组数据,据此可以推知()

时间 全国耕地面 积 全国人口 数 人均耕地

1753 49015031公 183678259 4.00亩

1766 年 52048860公 顷 208095796 3.75亩

1812 年 52595303公 333700560 2.36亩

A.人口增长使资源危机显露 B.生产力水平开始大幅下降

C.自给自足的小农经济解体 D.土地兼并激化了阶级矛盾

5.1897年,谭嗣同在《仁学》中提出“仁以通为第一义”“通之象为平等”“平等者,致一之谓也,一则通矣,通则仁矣”。1905年,孙中山在《民报》发刊词中说“今者中国以千年专制之毒而不解,异种残之,外邦逼之,民族主义、民权主义殆不可以须臾缓”。谭嗣同和孙中山的主张()

A.反映中国人对救国道路不断探索B.为维新变法兴起提供理论依据

C.通过革命手段建立新的政治制度D.说明民主平等观念的广泛传播

6.列宁曾有过阐述:“要使革命到来,单是“下层不愿'照旧生活下去通常是不够的,还需要“上层不能'照旧生活下去。”当满足了“下层不愿”和“上层不能”两个因素,辛亥革命得以爆发。对照辛亥革命爆发前的客观情势,“下层不愿”照旧生活下去,主要归因于()

A.资产阶级民主共和方案的提出B.民族危机加深和社会矛盾激化

C.资产阶级维新思想的广泛传播D.群众性反帝爱国斗争此起彼伏

7.中央苏区时期,苏维埃政权最高权力机关是全国苏维埃代表大会,最高行政机关是中央人民委员会,地方设省、县、区、乡(市)四级苏维埃政府。当时,共建立省级苏维埃政权5个,县级苏维埃政权119个。以上机构和政权的建立()

A.为保障民众权益提供了政治支撑B.为红军长征胜利准备了军事资源

C.为减租减息政策创造了有利条件D.为国共两党合作扫清了思想障碍

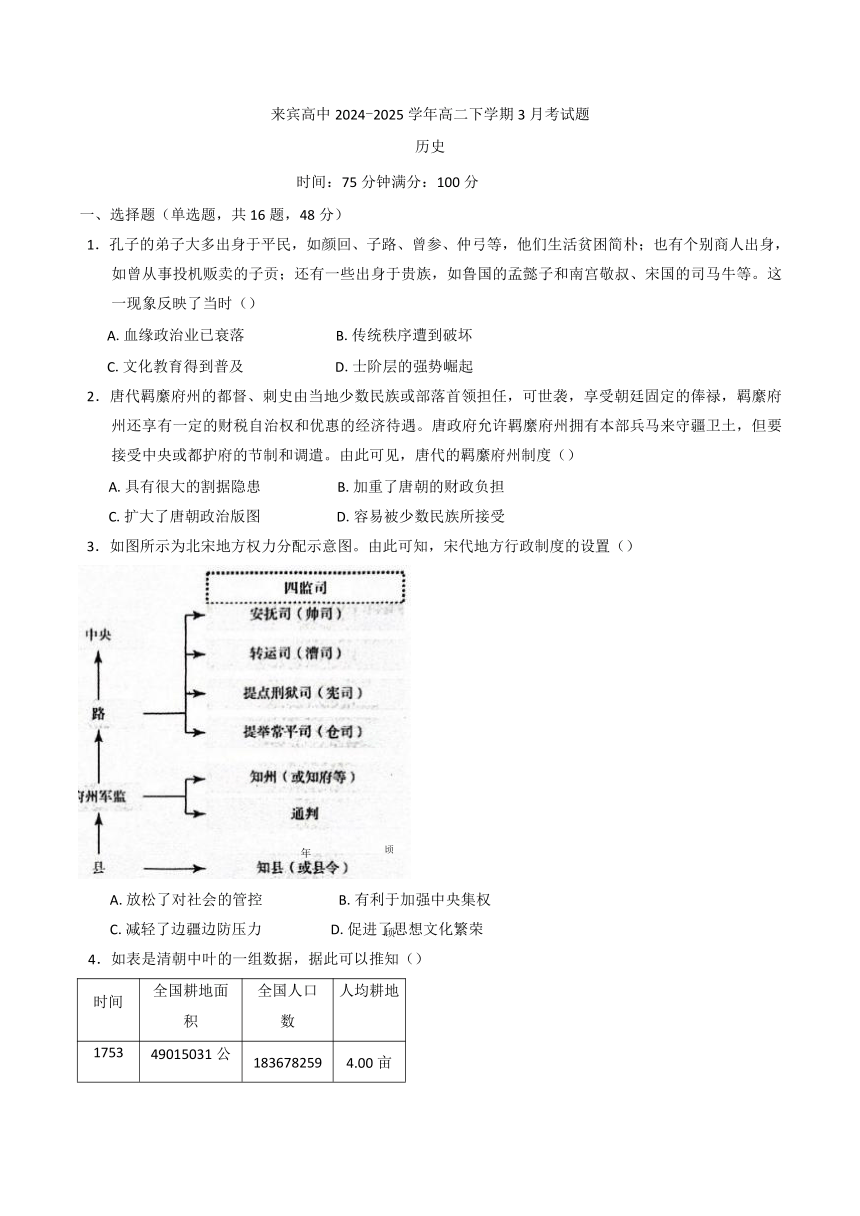

8.如图为古元在八路军三五九旅体验生活时创作的木刻画,画中描绘了“穿着军衣的庄稼汉”整齐有序、勤奋劳动的秋收场景。这幅画反映了()

部队秋收

A.军民一家的鱼水之情 B.精兵减政的具体贯彻

C.自力更生的精神风貌 D.减租减息的成效显著

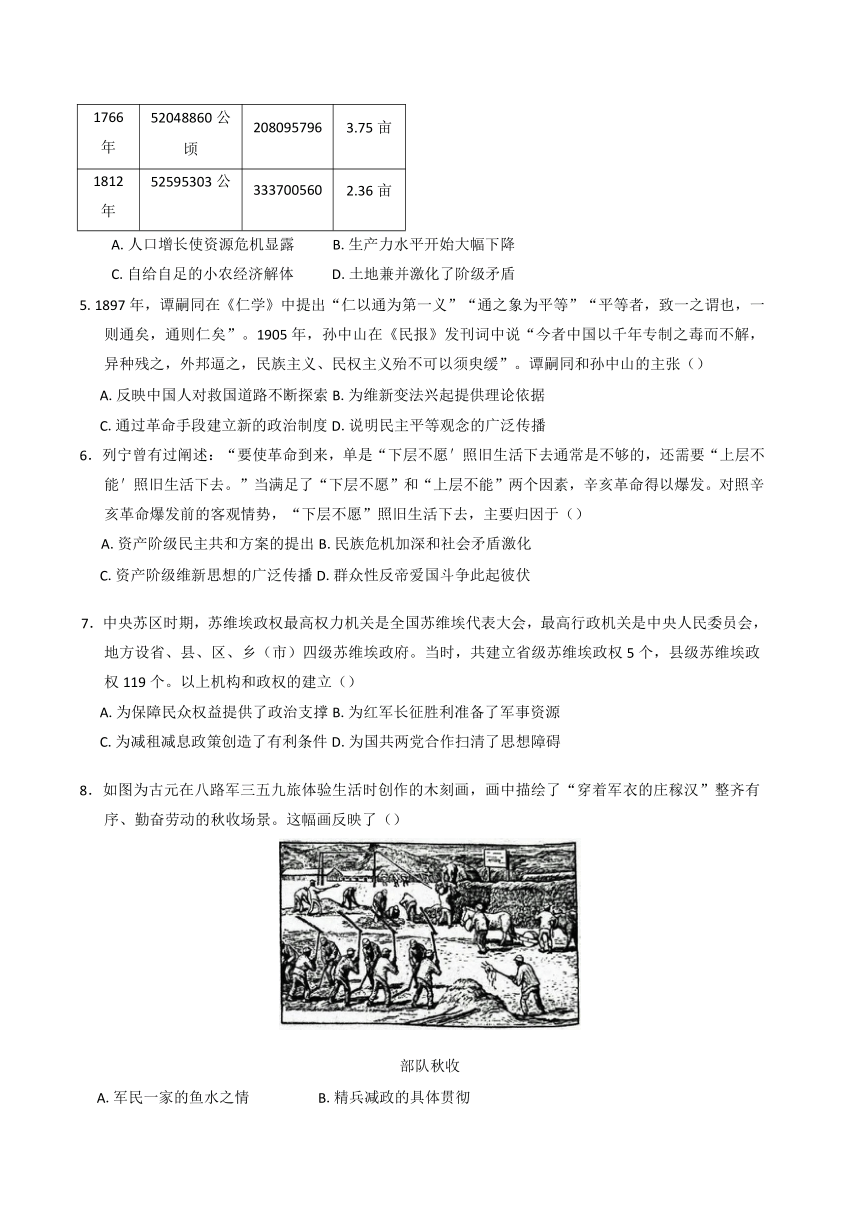

9.曲线图能够反映历史发展趋势。判断下图应为()

A.中国法律出台数量曲线图 B.中国人均国民收入变化曲线图

C.全国人大议案数量曲线图 D.中国新增建交国家数量曲线图

10.1979年12月,上海市为解决城市蔬菜供销问题,下放60余种蔬菜小品种的价格管理权,实行由菜场自由选购,农商协议成交,收购价适当浮动,零售价实行“死毛利,活价格”的做法。这一措施()

A.表明城市经济体制改革全面展开B.突破了计划经济体制的束缚

C.推动了市场经济体制目标的提出D.反映了农村改革的成效显著

11.11至13世纪是欧洲城堡建设的兴盛期,塔楼等要塞不断被加固和改进。14世纪,塔楼等要塞受重视的程度下降,城堡成为所在地区的政治中心。15至16世纪,英国甚至掀起了摧毁城堡的运动。这一变化反映了()

A.圈地运动的兴起 B.宗教改革运动的推进

C.民族国家的形成 D.封君封臣制度的衰落

12.17世纪初,荷兰打败了葡萄牙,在东南亚地区建立了众多贸易据点。荷兰商人将欧洲的毛纺织品、金属制品等运往当地,同时从东南亚运回香料、瓷器等商品。该贸易现象说明()

A.世界市场已经完全形成 B.商业经营方式发生变化

C.国际贸易格局逐渐转变 D.欧洲工业生产占据主导

13.在15世纪的中国、18世纪的英国,中央政府中都形成了处理政事的重要机构,名为“内阁”。二者的共同点是()

A.成员产生方式B.职权领域范围

C.把控政府实权D.得到君主任命

14.1662年,在英王的特许下成立了皇家学会,该学会十分重视技术原理和工艺实践的研究,建立了各种专门委员会,如收集自然现象的委员会、改进机器发明的委员会等,牛顿、波义耳、瓦特等都是其会员。该学会的成立()

A.推动了近代自然科学兴起 B.有利于英国工业革命的开展

C.预示着“电气时代”到来 D.反映了科技与生产紧密结合

15.1885年12月,印度国大党在孟买成立,党的成立会议上通过了请求英国政府派皇家委员会调查印度行政管理情况等决议,宣称继续效忠英国统治。1906年,国大党第一次通过了要求印度自治、自产、抵制英货和开展民族教育等决议。这种决议变化反映了印度

A.民族意识的觉醒 B.革命基础的扩大

C.斗争方式的进步 D.无产阶级的诉求

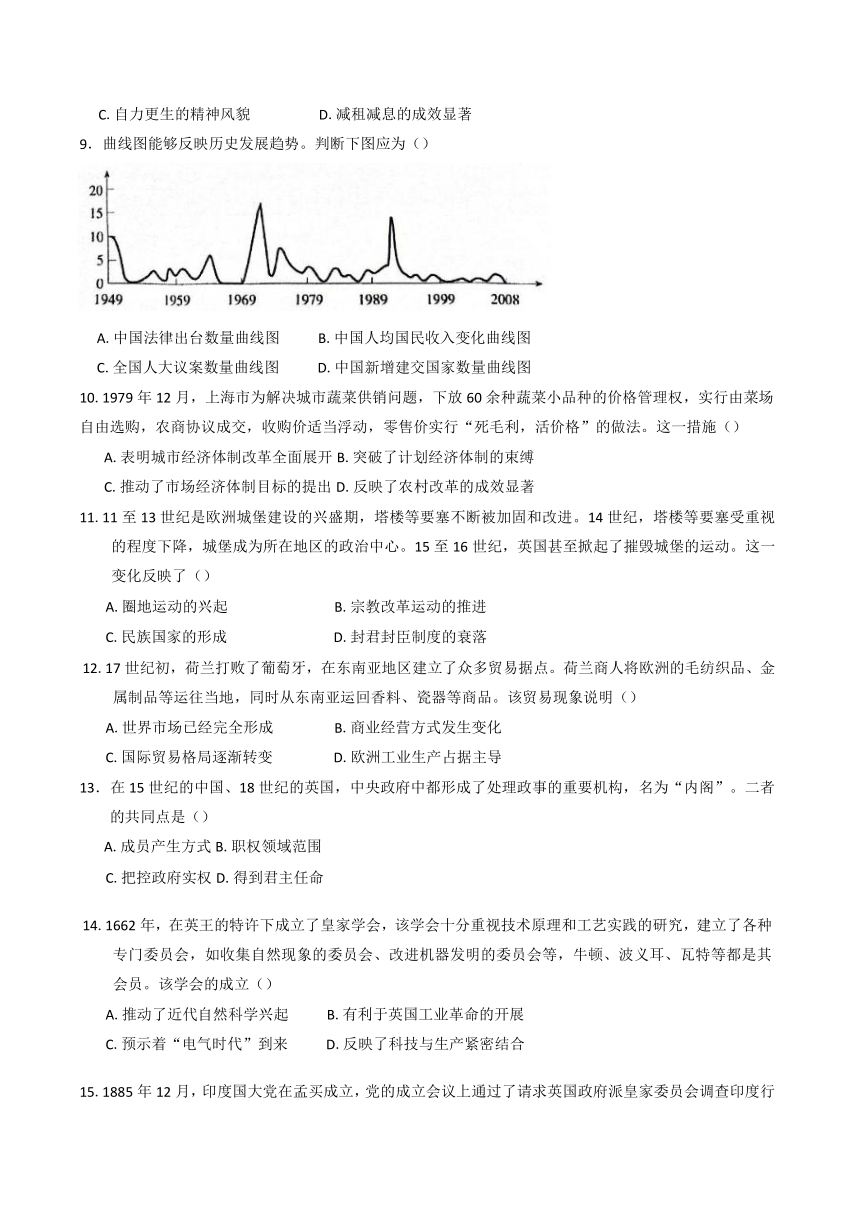

16.图1为19世纪至21世纪初期国际货币体系发展进程简图。据此图可知()

图1

A.美元优势地位已经丧失 B.信用本位不利于世界经济的繁荣

C.国际货币体系稳定发展 D.国家力量消长影响国际货币体系

二、非选择题(共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

西汉初期,经济凋敝,人口稀少。为鼓励生育,政府大力提倡孟子“不孝有三,无后为大”的思想。汉高祖下令对生育子女的家庭免除两年赋役;汉惠帝下令对15-30岁不结婚的女性征收五倍赋税。同时,法律进一步强调对于怀孕的女囚要宽刑恤刑。例如,等到产子后才判决定罪。凡是新生儿都要按规定登记户籍,并作为落实后续生育福利的依据。汉代生育保障逐步实现了从怀孕到抚育各阶段的覆盖,到汉武帝初期,“民众大增,是以太仓有不食之粟,都内有朽贯之钱”。

--摘编自冯闻文《保息蕃育:出土文献所见秦汉生育保障初探》等

材料二

罗马帝国初期,不婚不育蔚然成风,公民数量明显下降。为应对人口危机,奥古斯都颁布了多部旨在鼓励和规范婚育的法律。法令规定:适婚男女公民必须履行结婚与生育的义务;惩罚奉行独身和不育者;生育3个及以上合法子女的父亲,可以优先被任用为官员,并减免一些公民劳役和经济负担。针对骑士们的抗议,奥古斯都发表演说,指责道:“你们奉行独身和不愿意生育的行为,是亵渎祖先、不敬神明和灭绝罗马民族的罪行。”奥古斯都在位时期进行了多次人口普查,人口数量得到缓慢增加。

--摘编自姬庆红《罗马帝国应对低生育率的政策探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西汉前期人口显著增长的原因。(8分)

(2)根据上述材料,提炼西汉前期与罗马帝国初期政府促进人口增长的共同经验。(6分)

18.阅读材料,回答问题。(14分)

材料

民主选举

《中华苏维埃共和国选举细则》节选第五条居住在中华苏维埃共和国领土内的人民,凡年满十六岁的,无论男女、宗教、民族的区别,对苏维埃有选举权和被选举权。 第六条犯有下列各条之一的人民,没有选举权和被选举权: (一)剥削他人劳动的(富农包括在内)。 (二)靠土地、资本的盈利为生而自己不劳动者。 (三)商人资本家及其代理人、中间人和买办。 (五)国民党及其他反动政府的警察、侦探、宪兵、官僚、军阀,及参加反对工农利益的反动派。 1931年11月中央执行委员会第一次全体会议通过 《陕甘宁边区选举条例》节选第二条采取普遍、直接、平等、无记名之投票选举制、选举边区、县及乡三级参议会之议员,组织边区、县及乡参议会。 第三条凡居住边区境内之人民,年满十八岁者,无阶级、职业、男、女、宗教、民族、财产与文化程度之区别,经选举委员会登记,均有选举权与被选举权。 第四条有下列各项情形之一者,不得参与选举与被选举: (一)有卖国行为,经政府通缉有案者。 (二)经法院判决有罪,剥夺公(民)权尚未恢复者; 1939年1月第一届参议会通过

(1)结合时代背景,说明两个文献中民主选举范围的不同之处。(8分)

(2)简述两个文献中民主选举的共同价值。(6分)

19.【大国的兴衰】(12分)

材料

什么是“世界大国”?它们和时代变化息息相关,是引领时代潮流的国家,它们开启新时代,成为被模仿的榜样。随着时代变化,新的潮流出现,引领新潮流的国家会成为新的“世界大国”;原有的大国若不能跟上潮流变化,更不能引领新潮流时,它就会衰落,会被超越,会被新的“大国”所取代。

--摘编自钱乘旦《风起云飞扬:钱乘旦讲大国崛起》

根据材料并结合所学,以近现代某一国家为例,自拟论题并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)(12分)

20.粮食作物的生产与交流(12分)

材料一

农业生活的形成立刻改变了人类社会,最常用的术语“农业革命”多少有些容易造成误解。农业经济的建立不是一朝一夕实现的,而是一个经历几个世纪的过程,人类一步一步慢慢地掌握了种植庄稼、驯养动物的技术。所以,使用“农业转变”一词比“农业革命”更恰当一这一转变把人类从尝试性种植的旧石器时代带到了早期农业社会的新石器时代。

--杰里·本特利、赫伯特·齐格勒《新全球史:文明的传承与交流》

材料二

植物、粮食作物、动物、人口和病菌在克里斯托弗·哥伦布和其他欧洲水手的远航探险以后,在全球范围内开始传播;“哥伦布交换”比早先的物种交流有着更为深远的意义。与早先的物种交流不同,哥伦布交换涉及了很多根本不同的动植物品种与疾病。因为几千年来,东西半球与大洋洲的物种都是独立地沿着各自的轨迹进化的。欧洲的航海探险在这些生物地域之间建立了联系,引发了物种的交流以及世界人口与自然环境的永久性变化。

-杰里·本特利、赫伯特·齐格勒《新全球史:文明的传承与交流》(1)依据材料一,结合所学,以粮食作物种植为例,简要说明农业起源的概况。(4分)

依据材料二,结合所学,以粮食作物交流为例,谈谈你对“哥伦布交换”的理解。(8分)

参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D B A A B A C D B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D C D B A D

二、非选择题

17.【答案】

(1)原因:国家统一,社会稳定;汉初休养生息,经济逐渐恢复和发展;政府人口政策合理有效(政府鼓励生育);重视生育的传统。(任3点6分)

(2)经验:法律与教化并重;奖惩并用,措施多样;加强户籍管理(注重对人口的登记和清查)。(一点2分,共6分)

18.【答案】

(1)土地革命时期,阶级矛盾激化,为了维护工农利益,苏维埃共和国赋予领土内、年满十六岁的人民民主权利,将富农、地主、资本家、国民党反动派等与工农利益对立的群体排除在外。(4分)

全面抗战时期,民族矛盾上升为主要矛盾,为了巩固和扩大抗日民族统一战线,陕甘宁边区赋予境内年满十八岁者民主权利,仅将有卖国、被剥夺公民权者排除在外,扩大了民主选举的范围。(4分)

(2)两个文献都是以法律保障民主的尝试;都调动了民众的革命积极性,推动了新民主主义革命的进程;都是建设人民民主政权的重要探索,为新中国人民政权的建设奠定坚实基础。(6分)

19.示例 12分

国家:英国。(1分)

论题:国家兴衰与时代潮流紧密相连。(2分)

论述:近现代以来的“世界大国”无一不是引领时代潮流的先锋,它们把握时代脉搏,实现国家的崛起与强盛。19世纪中期,英国率先完成工业革命,成为“世界工厂”。此时的英国不仅在经济上取得巨大成就,在政治、文化等方面也引领世界潮流。君主立宪制的完善、自由资本主义的发展以及启蒙思想的传播,都使得英国成为当时世界上最具影响力的国家。19世纪中后期,第二次工业革命兴起,电力和新兴工业部门的发展使得美、德等迅速崛起。这些国家不仅在经济上追赶英国,在政治、军事等方面也逐渐形成与英国相抗衡的力量。相比之下,英国在第二次工业革命中未能跟上潮流,其经济发展速度逐渐放缓,政治体制日益僵化,这使得英国逐渐失去世界领先地位,被美、德等新兴大国所取代。(8分)

结论:综上所述,世界大国只有不断创新和发展,紧跟时代潮流,才能保持自身的领先地位和影响力,否则就会被历史所淘汰。(1分)

(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准答案)

20.【答案】

(1)概况:大约1万年前的新石器时代,原始农耕出现。从世界范围看,农耕主要起源于西亚、东亚和中美洲。西亚是小麦、大麦的原产地;中国黄河流域是粟的发源地,长江流域则是最早种植水稻的地区;中美洲则是玉米、甘薯等作物的原产地;非洲培育出了甜高粱。原始农耕出现使人类由食物采集者转变为生产者,带来了人类经济和社会生活的一次革命。4分

(2)理解:背景:15世纪末至16世纪初,新航路的开辟促进了世界各地人们的往来,推动了人口的迁移,促进了世界各地物种的交流。2分

内容:粮食作物交流是“哥伦布交换”的重要内容。原产于美洲的玉米、马铃薯、甘薯等农作物被带到欧洲,后来又传播到亚洲、非洲等地;同时原产于欧亚的大麦、小麦、水稻等作物也传到了美洲。

影响:“哥伦布交换”所带来的粮食作物的交流,提高了全球粮食产量,增强了人类抗饥荒的能力,促进了人口增长;丰富了人们的食物品类,改变了饮食习惯;粮食作物也作为商品促进经济和贸易的发展;粮食作物的交流也对生态环境产生了一定的影响。6分

年

) (

顷

) (

顷

)

历史

时间:75分钟满分:100分

一、选择题(单选题,共16题,48分)

1.孔子的弟子大多出身于平民,如颜回、子路、曾参、仲弓等,他们生活贫困简朴;也有个别商人出身,如曾从事投机贩卖的子贡;还有一些出身于贵族,如鲁国的孟懿子和南宫敬叔、宋国的司马牛等。这一现象反映了当时()

A.血缘政治业已衰落 B.传统秩序遭到破坏

C.文化教育得到普及 D.士阶层的强势崛起

2.唐代羁縻府州的都督、刺史由当地少数民族或部落首领担任,可世袭,享受朝廷固定的俸禄,羁縻府州还享有一定的财税自治权和优惠的经济待遇。唐政府允许羁縻府州拥有本部兵马来守疆卫土,但要接受中央或都护府的节制和调遣。由此可见,唐代的羁縻府州制度()

A.具有很大的割据隐患 B.加重了唐朝的财政负担

C.扩大了唐朝政治版图 D.容易被少数民族所接受

3.如图所示为北宋地方权力分配示意图。由此可知,宋代地方行政制度的设置()

A.放松了对社会的管控 B.有利于加强中央集权

C.减轻了边疆边防压力 D.促进了思想文化繁荣

4.如表是清朝中叶的一组数据,据此可以推知()

时间 全国耕地面 积 全国人口 数 人均耕地

1753 49015031公 183678259 4.00亩

1766 年 52048860公 顷 208095796 3.75亩

1812 年 52595303公 333700560 2.36亩

A.人口增长使资源危机显露 B.生产力水平开始大幅下降

C.自给自足的小农经济解体 D.土地兼并激化了阶级矛盾

5.1897年,谭嗣同在《仁学》中提出“仁以通为第一义”“通之象为平等”“平等者,致一之谓也,一则通矣,通则仁矣”。1905年,孙中山在《民报》发刊词中说“今者中国以千年专制之毒而不解,异种残之,外邦逼之,民族主义、民权主义殆不可以须臾缓”。谭嗣同和孙中山的主张()

A.反映中国人对救国道路不断探索B.为维新变法兴起提供理论依据

C.通过革命手段建立新的政治制度D.说明民主平等观念的广泛传播

6.列宁曾有过阐述:“要使革命到来,单是“下层不愿'照旧生活下去通常是不够的,还需要“上层不能'照旧生活下去。”当满足了“下层不愿”和“上层不能”两个因素,辛亥革命得以爆发。对照辛亥革命爆发前的客观情势,“下层不愿”照旧生活下去,主要归因于()

A.资产阶级民主共和方案的提出B.民族危机加深和社会矛盾激化

C.资产阶级维新思想的广泛传播D.群众性反帝爱国斗争此起彼伏

7.中央苏区时期,苏维埃政权最高权力机关是全国苏维埃代表大会,最高行政机关是中央人民委员会,地方设省、县、区、乡(市)四级苏维埃政府。当时,共建立省级苏维埃政权5个,县级苏维埃政权119个。以上机构和政权的建立()

A.为保障民众权益提供了政治支撑B.为红军长征胜利准备了军事资源

C.为减租减息政策创造了有利条件D.为国共两党合作扫清了思想障碍

8.如图为古元在八路军三五九旅体验生活时创作的木刻画,画中描绘了“穿着军衣的庄稼汉”整齐有序、勤奋劳动的秋收场景。这幅画反映了()

部队秋收

A.军民一家的鱼水之情 B.精兵减政的具体贯彻

C.自力更生的精神风貌 D.减租减息的成效显著

9.曲线图能够反映历史发展趋势。判断下图应为()

A.中国法律出台数量曲线图 B.中国人均国民收入变化曲线图

C.全国人大议案数量曲线图 D.中国新增建交国家数量曲线图

10.1979年12月,上海市为解决城市蔬菜供销问题,下放60余种蔬菜小品种的价格管理权,实行由菜场自由选购,农商协议成交,收购价适当浮动,零售价实行“死毛利,活价格”的做法。这一措施()

A.表明城市经济体制改革全面展开B.突破了计划经济体制的束缚

C.推动了市场经济体制目标的提出D.反映了农村改革的成效显著

11.11至13世纪是欧洲城堡建设的兴盛期,塔楼等要塞不断被加固和改进。14世纪,塔楼等要塞受重视的程度下降,城堡成为所在地区的政治中心。15至16世纪,英国甚至掀起了摧毁城堡的运动。这一变化反映了()

A.圈地运动的兴起 B.宗教改革运动的推进

C.民族国家的形成 D.封君封臣制度的衰落

12.17世纪初,荷兰打败了葡萄牙,在东南亚地区建立了众多贸易据点。荷兰商人将欧洲的毛纺织品、金属制品等运往当地,同时从东南亚运回香料、瓷器等商品。该贸易现象说明()

A.世界市场已经完全形成 B.商业经营方式发生变化

C.国际贸易格局逐渐转变 D.欧洲工业生产占据主导

13.在15世纪的中国、18世纪的英国,中央政府中都形成了处理政事的重要机构,名为“内阁”。二者的共同点是()

A.成员产生方式B.职权领域范围

C.把控政府实权D.得到君主任命

14.1662年,在英王的特许下成立了皇家学会,该学会十分重视技术原理和工艺实践的研究,建立了各种专门委员会,如收集自然现象的委员会、改进机器发明的委员会等,牛顿、波义耳、瓦特等都是其会员。该学会的成立()

A.推动了近代自然科学兴起 B.有利于英国工业革命的开展

C.预示着“电气时代”到来 D.反映了科技与生产紧密结合

15.1885年12月,印度国大党在孟买成立,党的成立会议上通过了请求英国政府派皇家委员会调查印度行政管理情况等决议,宣称继续效忠英国统治。1906年,国大党第一次通过了要求印度自治、自产、抵制英货和开展民族教育等决议。这种决议变化反映了印度

A.民族意识的觉醒 B.革命基础的扩大

C.斗争方式的进步 D.无产阶级的诉求

16.图1为19世纪至21世纪初期国际货币体系发展进程简图。据此图可知()

图1

A.美元优势地位已经丧失 B.信用本位不利于世界经济的繁荣

C.国际货币体系稳定发展 D.国家力量消长影响国际货币体系

二、非选择题(共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

西汉初期,经济凋敝,人口稀少。为鼓励生育,政府大力提倡孟子“不孝有三,无后为大”的思想。汉高祖下令对生育子女的家庭免除两年赋役;汉惠帝下令对15-30岁不结婚的女性征收五倍赋税。同时,法律进一步强调对于怀孕的女囚要宽刑恤刑。例如,等到产子后才判决定罪。凡是新生儿都要按规定登记户籍,并作为落实后续生育福利的依据。汉代生育保障逐步实现了从怀孕到抚育各阶段的覆盖,到汉武帝初期,“民众大增,是以太仓有不食之粟,都内有朽贯之钱”。

--摘编自冯闻文《保息蕃育:出土文献所见秦汉生育保障初探》等

材料二

罗马帝国初期,不婚不育蔚然成风,公民数量明显下降。为应对人口危机,奥古斯都颁布了多部旨在鼓励和规范婚育的法律。法令规定:适婚男女公民必须履行结婚与生育的义务;惩罚奉行独身和不育者;生育3个及以上合法子女的父亲,可以优先被任用为官员,并减免一些公民劳役和经济负担。针对骑士们的抗议,奥古斯都发表演说,指责道:“你们奉行独身和不愿意生育的行为,是亵渎祖先、不敬神明和灭绝罗马民族的罪行。”奥古斯都在位时期进行了多次人口普查,人口数量得到缓慢增加。

--摘编自姬庆红《罗马帝国应对低生育率的政策探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西汉前期人口显著增长的原因。(8分)

(2)根据上述材料,提炼西汉前期与罗马帝国初期政府促进人口增长的共同经验。(6分)

18.阅读材料,回答问题。(14分)

材料

民主选举

《中华苏维埃共和国选举细则》节选第五条居住在中华苏维埃共和国领土内的人民,凡年满十六岁的,无论男女、宗教、民族的区别,对苏维埃有选举权和被选举权。 第六条犯有下列各条之一的人民,没有选举权和被选举权: (一)剥削他人劳动的(富农包括在内)。 (二)靠土地、资本的盈利为生而自己不劳动者。 (三)商人资本家及其代理人、中间人和买办。 (五)国民党及其他反动政府的警察、侦探、宪兵、官僚、军阀,及参加反对工农利益的反动派。 1931年11月中央执行委员会第一次全体会议通过 《陕甘宁边区选举条例》节选第二条采取普遍、直接、平等、无记名之投票选举制、选举边区、县及乡三级参议会之议员,组织边区、县及乡参议会。 第三条凡居住边区境内之人民,年满十八岁者,无阶级、职业、男、女、宗教、民族、财产与文化程度之区别,经选举委员会登记,均有选举权与被选举权。 第四条有下列各项情形之一者,不得参与选举与被选举: (一)有卖国行为,经政府通缉有案者。 (二)经法院判决有罪,剥夺公(民)权尚未恢复者; 1939年1月第一届参议会通过

(1)结合时代背景,说明两个文献中民主选举范围的不同之处。(8分)

(2)简述两个文献中民主选举的共同价值。(6分)

19.【大国的兴衰】(12分)

材料

什么是“世界大国”?它们和时代变化息息相关,是引领时代潮流的国家,它们开启新时代,成为被模仿的榜样。随着时代变化,新的潮流出现,引领新潮流的国家会成为新的“世界大国”;原有的大国若不能跟上潮流变化,更不能引领新潮流时,它就会衰落,会被超越,会被新的“大国”所取代。

--摘编自钱乘旦《风起云飞扬:钱乘旦讲大国崛起》

根据材料并结合所学,以近现代某一国家为例,自拟论题并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)(12分)

20.粮食作物的生产与交流(12分)

材料一

农业生活的形成立刻改变了人类社会,最常用的术语“农业革命”多少有些容易造成误解。农业经济的建立不是一朝一夕实现的,而是一个经历几个世纪的过程,人类一步一步慢慢地掌握了种植庄稼、驯养动物的技术。所以,使用“农业转变”一词比“农业革命”更恰当一这一转变把人类从尝试性种植的旧石器时代带到了早期农业社会的新石器时代。

--杰里·本特利、赫伯特·齐格勒《新全球史:文明的传承与交流》

材料二

植物、粮食作物、动物、人口和病菌在克里斯托弗·哥伦布和其他欧洲水手的远航探险以后,在全球范围内开始传播;“哥伦布交换”比早先的物种交流有着更为深远的意义。与早先的物种交流不同,哥伦布交换涉及了很多根本不同的动植物品种与疾病。因为几千年来,东西半球与大洋洲的物种都是独立地沿着各自的轨迹进化的。欧洲的航海探险在这些生物地域之间建立了联系,引发了物种的交流以及世界人口与自然环境的永久性变化。

-杰里·本特利、赫伯特·齐格勒《新全球史:文明的传承与交流》(1)依据材料一,结合所学,以粮食作物种植为例,简要说明农业起源的概况。(4分)

依据材料二,结合所学,以粮食作物交流为例,谈谈你对“哥伦布交换”的理解。(8分)

参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D B A A B A C D B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D C D B A D

二、非选择题

17.【答案】

(1)原因:国家统一,社会稳定;汉初休养生息,经济逐渐恢复和发展;政府人口政策合理有效(政府鼓励生育);重视生育的传统。(任3点6分)

(2)经验:法律与教化并重;奖惩并用,措施多样;加强户籍管理(注重对人口的登记和清查)。(一点2分,共6分)

18.【答案】

(1)土地革命时期,阶级矛盾激化,为了维护工农利益,苏维埃共和国赋予领土内、年满十六岁的人民民主权利,将富农、地主、资本家、国民党反动派等与工农利益对立的群体排除在外。(4分)

全面抗战时期,民族矛盾上升为主要矛盾,为了巩固和扩大抗日民族统一战线,陕甘宁边区赋予境内年满十八岁者民主权利,仅将有卖国、被剥夺公民权者排除在外,扩大了民主选举的范围。(4分)

(2)两个文献都是以法律保障民主的尝试;都调动了民众的革命积极性,推动了新民主主义革命的进程;都是建设人民民主政权的重要探索,为新中国人民政权的建设奠定坚实基础。(6分)

19.示例 12分

国家:英国。(1分)

论题:国家兴衰与时代潮流紧密相连。(2分)

论述:近现代以来的“世界大国”无一不是引领时代潮流的先锋,它们把握时代脉搏,实现国家的崛起与强盛。19世纪中期,英国率先完成工业革命,成为“世界工厂”。此时的英国不仅在经济上取得巨大成就,在政治、文化等方面也引领世界潮流。君主立宪制的完善、自由资本主义的发展以及启蒙思想的传播,都使得英国成为当时世界上最具影响力的国家。19世纪中后期,第二次工业革命兴起,电力和新兴工业部门的发展使得美、德等迅速崛起。这些国家不仅在经济上追赶英国,在政治、军事等方面也逐渐形成与英国相抗衡的力量。相比之下,英国在第二次工业革命中未能跟上潮流,其经济发展速度逐渐放缓,政治体制日益僵化,这使得英国逐渐失去世界领先地位,被美、德等新兴大国所取代。(8分)

结论:综上所述,世界大国只有不断创新和发展,紧跟时代潮流,才能保持自身的领先地位和影响力,否则就会被历史所淘汰。(1分)

(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准答案)

20.【答案】

(1)概况:大约1万年前的新石器时代,原始农耕出现。从世界范围看,农耕主要起源于西亚、东亚和中美洲。西亚是小麦、大麦的原产地;中国黄河流域是粟的发源地,长江流域则是最早种植水稻的地区;中美洲则是玉米、甘薯等作物的原产地;非洲培育出了甜高粱。原始农耕出现使人类由食物采集者转变为生产者,带来了人类经济和社会生活的一次革命。4分

(2)理解:背景:15世纪末至16世纪初,新航路的开辟促进了世界各地人们的往来,推动了人口的迁移,促进了世界各地物种的交流。2分

内容:粮食作物交流是“哥伦布交换”的重要内容。原产于美洲的玉米、马铃薯、甘薯等农作物被带到欧洲,后来又传播到亚洲、非洲等地;同时原产于欧亚的大麦、小麦、水稻等作物也传到了美洲。

影响:“哥伦布交换”所带来的粮食作物的交流,提高了全球粮食产量,增强了人类抗饥荒的能力,促进了人口增长;丰富了人们的食物品类,改变了饮食习惯;粮食作物也作为商品促进经济和贸易的发展;粮食作物的交流也对生态环境产生了一定的影响。6分

同课章节目录