2024—2025学年度广东省深圳市盐田高级中学高二第二学期3月月考(文化班)历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度广东省深圳市盐田高级中学高二第二学期3月月考(文化班)历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 339.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-16 16:59:49 | ||

图片预览

文档简介

2024--2025学年第二学期月考

盐田高级中学高二历史试题卷(文化班)

考试时间:75分钟满分:100分

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题意。

1.下表为春秋战国时期一“些著作的相关记述。据此可知,当时

记述 出处

故道大,天大,地大,入亦大,域中有四大,而人居其一焉 《道德经》

易之为书也,广大悉备。有天道焉,有人道焉,有地道焉。兼三才而两之,故六。六者,非它也,三才之道也。 《周易大传》

樊迟问仁。子曰:“爱人。”暖楚。子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。 《论语·颜渊》

A.民本思想得到传承与发展 B.人的地位和作用受到关注

C.儒家道统思想被普遍接受D.诸子思想出现了融合倾向

2.康有为在《孟子微》中写道:“人人性善,尧、舜亦不过性善,故尧、舜与人人平等相同。此乃孟子明人人当自立,人人皆平等,乃太平大同世之极。”其言论意在

A.提升人的思想道德境界 B.否定君主专制制度

C.宣扬近代民主革命思想D.维护中华民族独立

3.汉唐中国遵循古代文化秩序与政治秩序叠合的理想形态,在中国与四邻的关系中,形成一个多重同心圆网络,中国居于中央,编织列国于四周。这一网络的形成根源于

A.儒家思想的主导地位 B.农耕经济领先世界

C.专制主义中央集权制D.册封朝贡制度形成

4.汉谟拉比给拉尔萨总督辛·伊丁那姆的一篇诏令说:“关于都尔·古尔古里城地区的土地,乌埃阿·鲁巴尼一向对之有所有权,因为文书记载这是让渡给他的。因此,尔应将此土地归还乌埃阿·鲁·巴尼。这说明古巴比伦()

A.重视维护奴隶主的利益B.专制王权影响市场发展

C.土地交易渗透契约精神D.政府重视保护私有财产

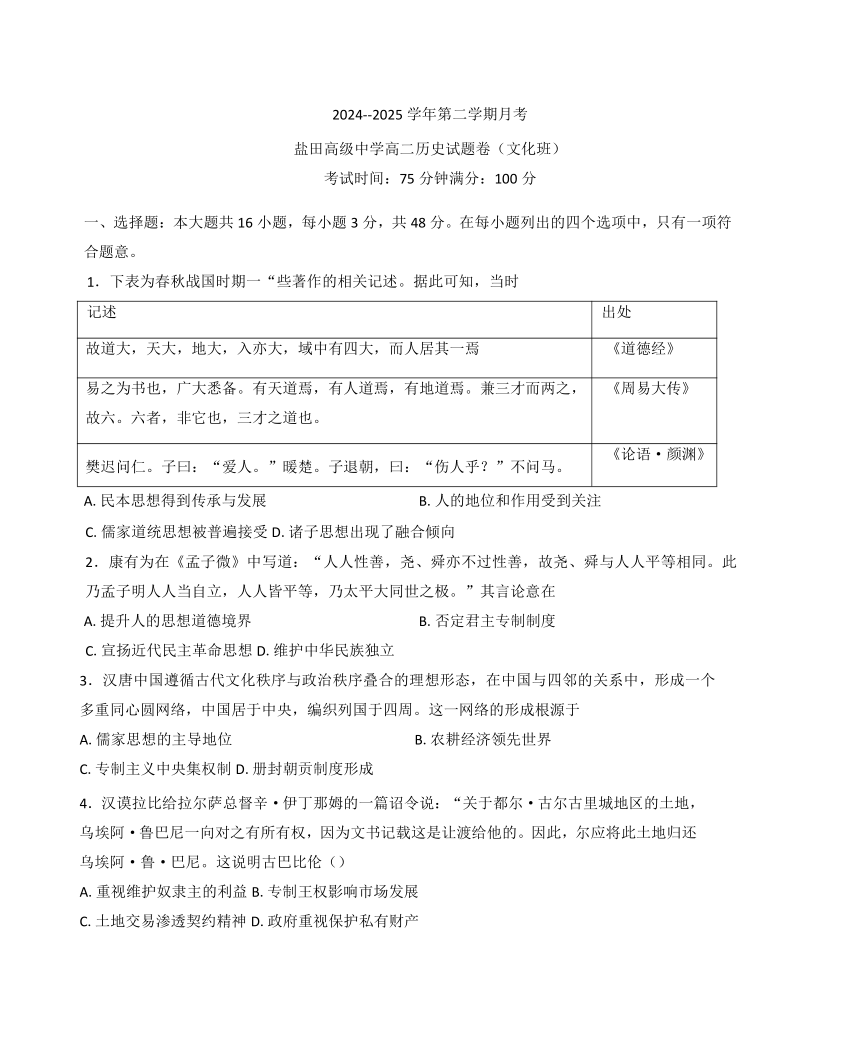

5.以下三图蕴含相似历史符号:三只循环追逐的兔子共用三只耳朵,彼此朝着同一个方向跳跃、奔跑,直挺的耳朵构成一个等边三角形,卓诡变幻如万花筒一般。这个视觉符号最早从敦煌出发,跨越万里,延续千年,出现在欧洲教堂的屋顶浮雕中,寺院的石雕与金属圣器上,甚至还有埃及、叙利亚的彩陶上......以下能推动“三兔共耳”视觉符号传播的是()

①隋唐陆上丝绸之路②印欧人的迁徙③蒙古西征④阿拉伯帝国

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.西欧基督教堂在中世纪前期严峻、清寒、简朴的罗马式建筑风格逐渐被后期复杂、讲究、雅致的哥特式所取代。这在本质上反映了()

A.教权与王权间的斗争B.社会环境的变迁

C.市民阶层的审美变化D.罗马文化的没落

7.一位史学家指出:“当白人踏上美洲几个世纪前,危地马拉、墨西哥和安第斯高地的印第安人已经拥有几乎具有一切文明特征的较高的文化”。下列各项中,属于“安第斯高地的印第安人”创造的文化成果的是

A.编著《积分和方程计算法》

B.会使用图画文字记录重要事件

C.会使用麻醉剂,能进行人体解剖

D.知道“零”的概念,创造出20进制

8.印欧人迁徙历时数千年,开始之时,世界上只有零星散布的个别文明中心。印欧人迁徙大体结束之时,奴隶制国家由点到面,在世界上占了统治地位,一度横跨三洲的波斯帝国、亚历山大帝国,其主体民族都是印欧人的后裔。由此可知,印欧人的迁徙()

A.扩大了游牧文明的影响 B.统一了欧亚非主要文明

C.密切了文明之间的联系D.促成了奴隶社会的转型

9.1831-1840年间,受政府资助来澳的英国自由移民人数为4.3万人,是过去40余年的2.8倍;到1851-1860年移民总数达到顶峰。当时的澳大利亚被许多同时代人视为“工人的天堂”。上述现象出现的主要原因是()

A.英国工人大量移民大洋洲 B.英国工业化渐趋放缓

C.澳大利亚成为罪犯流放地D.澳大利亚文化多元化

10.据联合国人口署统计,国际移民在1970年只有8200万人,2000年增至1.75亿,1980-2000年,发达国家接纳移民从4800万增至1.1亿,发展中国家接纳移民从5200万增至6500万。这一现象反映出()

A.当代难民群体在持续扩大 B.经济全球化在加速发展

C.移民社会形成了多元文化D.世界正在向多极化发展

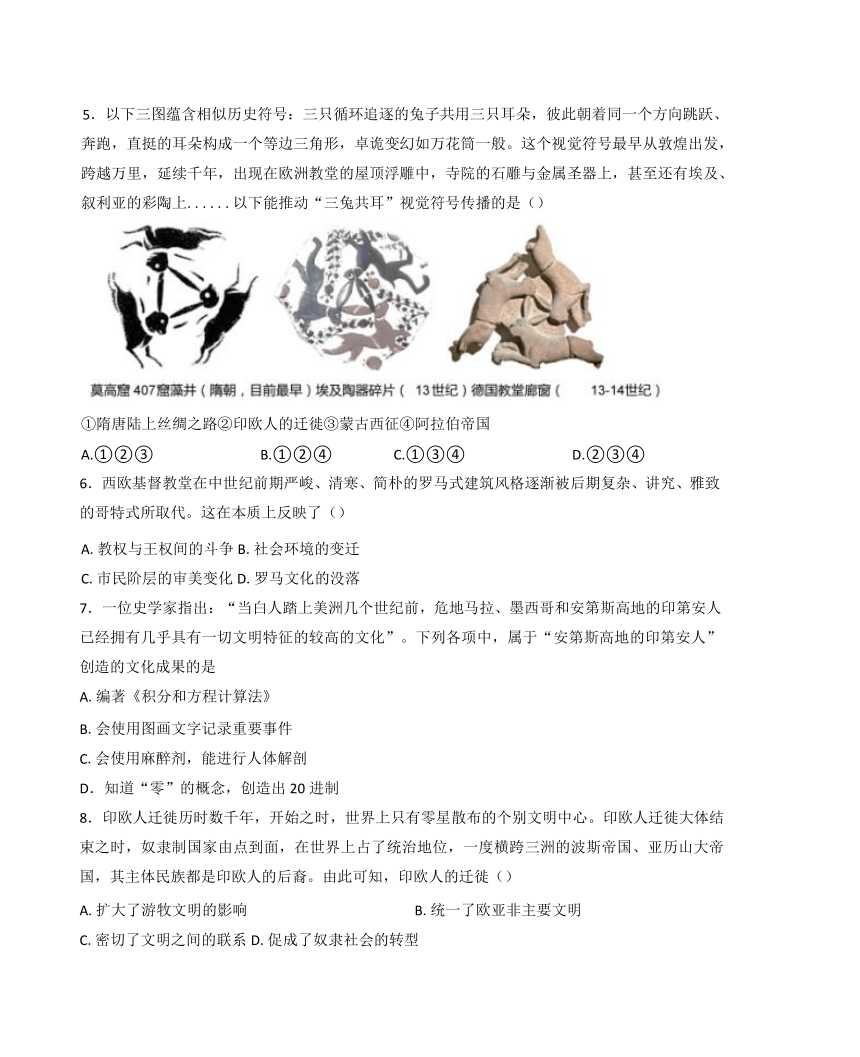

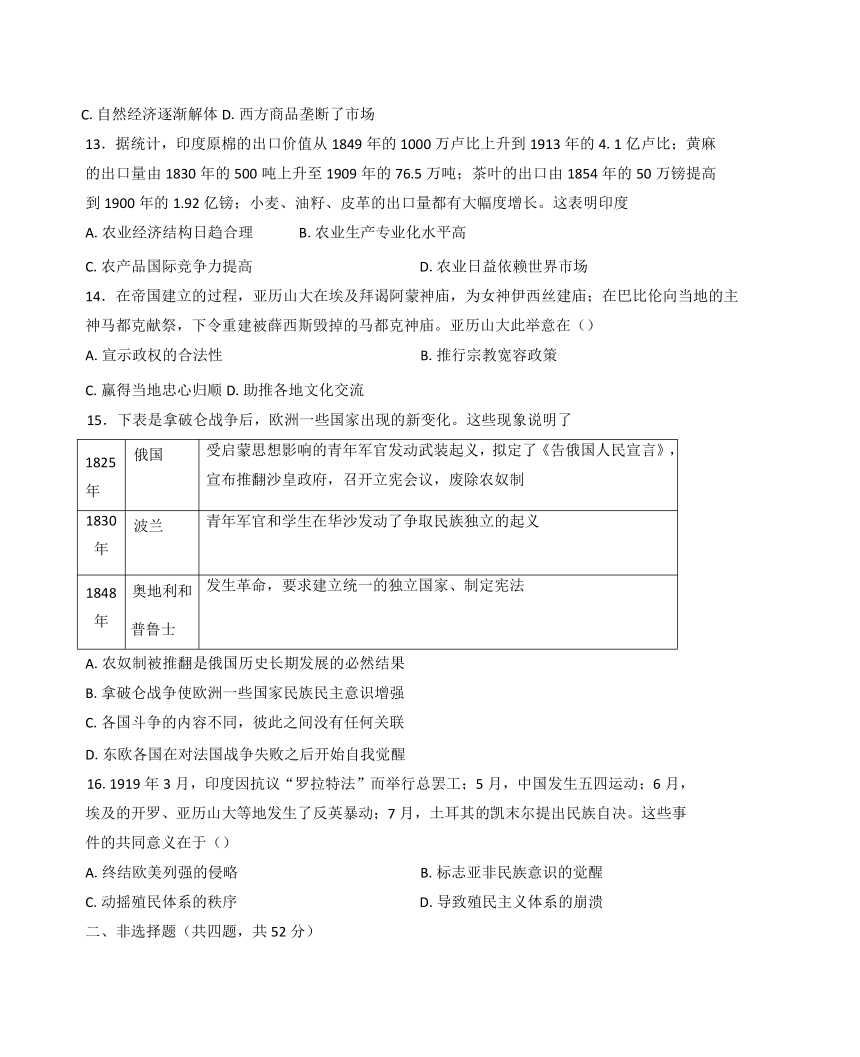

11.茶马古道是我国历史上内地和边疆地区进行茶马贸易所形成的古代交通路线,兴于唐宋时期,盛于明清时期,明代文学家汤显祖在《茶马》诗中这样写道:“黑茶一何美,羌马一何殊。”“羌马与黄茶,胡马求金珠。”茶马古道的发展

茶马古道示意图

A.巩固了传统“宗藩”秩序 B.反映了边疆治理能力提升

C.促进了中西经济交流频繁D.增强了中华民族的认同感

12.晚清,时人记述道:“自泰西互市后,凡洋钱、洋烟、洋布等货,无不以洋为贵,甚有非洋而冒为洋者。如髹器本出扬州,故曰扬漆,今则改为洋漆矣......瓷器出豫章,今则以粗者为洋碗矣......以至洋松、洋菊、洋鸡、洋犬之类,无不以洋得名。”这表明当时()

A.社会风尚出现变化 B.学习西方思潮的产生

C.自然经济逐渐解体D.西方商品垄断了市场

13.据统计,印度原棉的出口价值从1849年的1000万卢比上升到1913年的4.1亿卢比;黄麻的出口量由1830年的500吨上升至1909年的76.5万吨;茶叶的出口由1854年的50万镑提高到1900年的1.92亿镑;小麦、油籽、皮革的出口量都有大幅度增长。这表明印度

A.农业经济结构日趋合理 B.农业生产专业化水平高

C.农产品国际竞争力提高 D.农业日益依赖世界市场

14.在帝国建立的过程,亚历山大在埃及拜谒阿蒙神庙,为女神伊西丝建庙;在巴比伦向当地的主神马都克献祭,下令重建被薛西斯毁掉的马都克神庙。亚历山大此举意在()

A.宣示政权的合法性 B.推行宗教宽容政策

C.赢得当地忠心归顺D.助推各地文化交流

15.下表是拿破仑战争后,欧洲一些国家出现的新变化。这些现象说明了

1825年 俄国 受启蒙思想影响的青年军官发动武装起义,拟定了《告俄国人民宣言》,宣布推翻沙皇政府,召开立宪会议,废除农奴制

1830年 波兰 青年军官和学生在华沙发动了争取民族独立的起义

1848年 奥地利和 普鲁士 发生革命,要求建立统一的独立国家、制定宪法

A.农奴制被推翻是俄国历史长期发展的必然结果

B.拿破仑战争使欧洲一些国家民族民主意识增强

C.各国斗争的内容不同,彼此之间没有任何关联

D.东欧各国在对法国战争失败之后开始自我觉醒

16.1919年3月,印度因抗议“罗拉特法”而举行总罢工;5月,中国发生五四运动;6月,埃及的开罗、亚历山大等地发生了反英暴动;7月,土耳其的凯末尔提出民族自决。这些事件的共同意义在于()

A.终结欧美列强的侵略 B.标志亚非民族意识的觉醒

C.动摇殖民体系的秩序 D.导致殖民主义体系的崩溃

二、非选择题(共四题,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一随着两宋城市的发展,一方面城市工商业发达,市井文化日趋繁荣;另一方面延续自南北朝隋唐而来的士人城居之风使得文人士大夫居城者明显增多。由此,士庶之间、清雅文化与市俗文化之间呈现相互对立、相互渗透的关系,这构成两宋城市文化的基本格局。由于士大夫拥有核心政治资源,掌握着文化霸权的仍然是官而非商,市民阶层处在士人阶层之下,属于没有任何政治权利的臣民。由于文化强势之最终仍有赖于政治资源,还衍生出不同行政级别的城市在文化地位上产生相应层级差别的有趣现象。两宋城市文化发展,承续并巩固了唐代以来,文化资源集中于城市所带给专制国家在文化上前所未有的控制权,并从各方面影响着村落世界。

-摘编自包伟民《两宋“城市文化"新论》

材料二11世纪欧洲城市开始兴起,城市居民以移民和原住民为主,二者是以城市特许状为纽带确立的共同体。城市特许状是城市居民通过种种争取自治权的斗争,从封建主手中得的契约,这意味着共同体的事由全体成员做主。12世纪,由于城市管理需要,罗马法在欧洲复兴;中世纪晚期,市民阶级形成,进一步推动了城市市民政治文化的生成,孕育了现代国家的雏形。特许状是一纸契约,赋予城市居民共同享有在本城经营工商业的权利。随着城市商品经济的发展,货币、市场意识等新的经济理念在城市诞生,现代会计、金融、公司制度等近代经济文化在中世纪城市得到初步发展。这促进了16世纪欧洲文明的凝聚成型。

-摘编自刘景华《中世纪城市与欧洲文明成型》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国和中世纪欧洲城市文化的不同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,说明造成古代中国和中世纪欧洲城市文化差异的原因。

18.阅读材料,完成下列要求,

材料一历史要有“坐标”,横向有彼此文明的接触,联系和影响,纵向有沿着时间发展的轨迹。在文明发展进程中,工具是一种标志,就像里程碑,告诉我们从这一站到了另一站。人类最早大规模使用的金属制品是青铜。根据目前的考古发现,总的来说,西亚的青铜器要早于中亚和中国。卜辞与考古资料的信息,透露出商王国与欧亚草原文化的广泛联系,商以来的铜镜、铜刀和马车,从纹饰和工艺上看,很多都能看出西亚和草原文明的影响。那么,中原的青铜技术是不是外来的?目前的考古发现,还不支持我们斩钉截铁地作断言,只能说中原的青铜技术有受到外来技术影响的很大可能。

-摘编自葛兆光主编《从中国出发的全球史》等

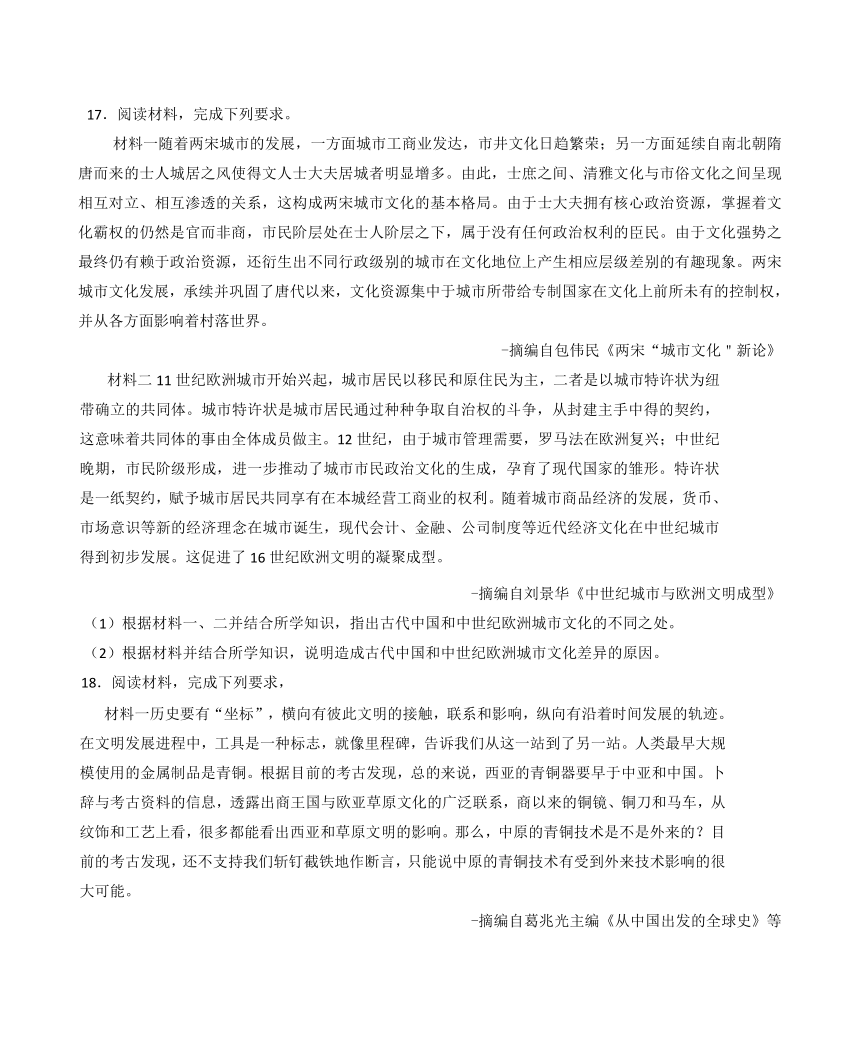

材料二“全球史”意在寻找一个笔括全球的、联系的,互动的、交往的历史。《从中国出发的全球史》是一部“从中国历史的角度,问题和视角去看全球的著作,其内容包括物质,商品贸易的往来,知识和文化的交流,人民包括海陆的移民,战争怎样造成人口和族群的移动,自然(包括疾病,气候和灾难)如何影响了人类的历史等。其中“食物”一章的主要目录如下:

-摘编自葛兆光主编《从中国出发的全球史》

(1)根据材料一,归纳考古发现在历史研究中的作用。结合所学,写出青铜器最早发现的区域,并概括其大规模使用的意义。

(2)阅读材料二,参照食物”一章,根据所学知识,以13世纪以来的移民为主题,编写一个章节目录。(要求:时空逻辑清晰,表述涵盖史实,包含四节子目)

19.材料一:奴隶贸易残酷罪恶的奴隶贸易是建立在奴隶痛苦和牺牲基础上的生命与金钱的交换。在扩张的过程中,罗马人把大批战俘和被征服地区的居民卖为奴隶,其中的建筑师和工程师参与了罗马城建设,更多的奴隶则在大农庄、手工作坊、商业和银行从事劳动。中世纪早期,欧洲奴隶人数约占总人口的10%左右,许多拜占庭人与斯拉夫人、诺曼人的奴隶结婚生子,巴尔干地区民族的复杂化由此开始。7世纪,巴格达城的码头有从中亚运来的奴隶,从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的白奴,从非洲东部运来的黑奴。

-摘编自《古希腊罗马奴隶制》《阿拉伯通史》等

材料二大西洋奴隶贸易统计表

时间 1525年 1550年 1700年 1800年 1835年 1846年 1860年

奴隶数量(个) 0 5335 45296 81944 44914 21582 28003

资料来源-Trans-AtlanticSlave Trade-Database

法国大革命和拿破仑战争使国际贸易受到抑制,全球海运航线被严重破坏。西方人关于经济的思考发生变化,非洲越来越被视为各种原材料的产地,也是工业制品的市场,而不再仅仅是奴隶的来源地。随着对奴隶贸易的道德谴责日益增强,1804年起,丹麦、英国、智利、墨西哥等国相继禁止了奴隶贸易。1815年维也纳会议签订了《巴黎和约》,其补充条款对缔约国废除奴隶贸易做出规定。

-摘编自《非洲现代史》等

(1)阅读材料一,概括奴隶贸易对古代社会的影响。

(2)依据材料二,指出16-19世纪中期大西洋奴隶贸易的变化趋势,结合所学说明导致变化的原因。

20.【伟大的共存】

亚里士多德曾说,动物是大自然赐给人类的礼物,“既是好劳力又是美味佳肴”。对人类来说,最重要的是驴、牛、马、骆驼之类的动力型动物,它们让人类获得了更大的肌肉力,使人类不仅可以耕种更多的田地,而且可以运输更多货物,或更快速地移动,人类世界由此发生了天翻地覆的变化。剑桥大学考古学及人类学博士莱恩·费根的《伟大的共存:改变人类历史的8个动物伙伴》(狗、山羊、绵羊、猪、牛、驴、马和骆驼)讲述的就是人类与动物共同经历的这段历史。在费根看来,人类不仅改变了动物,动物同时也改变了人类。

请以“动物与人类发展史”为主题,任选一种或两种动物,自拟标题,运用所学知识阐述动物与人类发展的关系。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)

2024—2025学年度广东省深圳市盐田高级中学高二第二学期3月月考(文化班)历史试题答案

1.B

2.B

3.B

4.D

5.C

6.B

7.C

8.C

9.B

10.B

11.D

12.A

13.D

14.C

15.B

16.C

17.

(1)不同之处:城市文化主导阶层不同(古代中国是士大夫;中世纪欧洲是城市居民或市民阶级);城市文化管理模式不同(古代中国是专制政治;中世纪欧洲是法律);城市文化内涵不同(古代中国是儒家思想影响下雅俗文化互相渗透和对立;中世纪欧洲是商业文化);城市文化层级不同(古代中国是封建等级;中世纪欧洲是平等、单一层级);城市文化发展道路不同(古代中国是传承性;中世纪欧洲是创新性);城市文化作用不同(古代中国是巩固封建统治;中世纪欧洲是促使现代欧洲文明成型)。(答出 3 点即可)

(2)中国:专制制度不断强化;科举制度繁荣;封建经济高度发展。欧洲:西欧城市工商业逐渐繁荣;王权的加强;罗马法复兴;市民的斗争。

18.

(1)作用:提供实物(一手或原始)史料。区域:西亚、北非。意义:文明发展的里程碑(进入青铜时代);促进生产力的发展(人类历史演进的强大动力);加强文明之间的交流。

(2)【示例】移民与文化交融与认同

第一节蒙古西征与亚欧内陆民族分布变化(蒙古人迁入中原与回回形成)

第二节新航路开辟后欧洲移民与美洲文化重构

第三节留在大洋洲的华工:保留和传播中华文化

第四节新加坡:具有典型移民社会特征的城市国家

19.

(1)奴隶贸易为古代城市建设、经济各领域的发展提供了劳动力和技术支持;奴隶贸易下的人口流动和迁徙,推动了欧、亚、非的经济文化交流,促进了人口结构的改变和民族融合;奴隶贸易对奴隶造成巨大的伤害,体现了古代社会野蛮的一面。

(2)16 - 19 世纪初,大西洋奴隶贸易兴起并整体呈增长趋势。原因:伴随着新航路开辟,西欧殖民者在美洲殖民地经营种植园、矿山等,印第安人大量死亡,为弥补劳动力不足,欧洲商人把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲。在“三角贸易”持续过程中,大西洋奴隶贸易整体呈增长趋势。

19 世纪前期,大西洋奴隶贸易整体呈下滑趋势。原因:随着工业革命的进行,需要广阔的商品市场和原料产地,对奴隶的需求减少;法国大革命和拿破仑战争一度影响大西洋奴隶贸易的运输;自由、平等思想的广泛传播,奴隶制受到谴责;欧洲及独立后的拉美各国相继废除奴隶贸易;欧洲国家以国际法的形式在更大范围内推动奴隶贸易的废止。

19 世纪中期,大西洋奴隶贸易略有增长,仍保持一定规模。原因:美国南部及部分国家仍继续实行奴隶制。

20.示例 1:牛的驯化和使用推动古代世界农耕文明的发展。

牛的驯化推动农业发展,促进生产关系的变革。牛不仅被用来拉车,也被用来耕地,战国时期牛被广泛的用于农业生产,牛耕的使用是农业动力的重大变革,是生产力的重大进步,它大大提高了人们的耕作效率,荒地得到开发,最终使封建土地私有制确立和推动小农经济的发展,实现了生产关系的重大变革。

牛肉和牛奶丰富了人类饮食结构,促进人类体质的提升。奶牛提供了高营养的牛奶,牛肉也是一种营养极其丰富的食物。牛肉和牛奶丰富了人们物质生活,促进人类生活质量的提高。

牛作为古代世界重要的农业动力,也是人们重要的食物来源,有力地推动了农耕文明的发展与繁荣,是人类文明进步的重要体现。

示例 2:骆驼和马推动亚非文明的碰撞与交流

骆驼是推动亚非经济交流的重要工具。骆驼作为运输工具是丝绸之路的重要载体,丝路上的商队依靠骆驼从西方运来稀有植物、皮货、药材、香料、珠宝首饰,再从中国运出丝绸、茶叶、瓷器等货物,这些商品丰富了各国人们的日常生活。丝绸之路开通后,中原的铸铁冶炼,凿井等技术传入西域,促进了西域社会生产水平的提高,促进了当地经济的发展;中国的四大发明、丝织技术、漆器工艺等也经由丝绸之路传向世界各地,促进了世界文明进程。(也可利用丝绸之路、茶马古道等相关史实论证马对贸易的影响)马推动了游牧民族的扩张。对人类历史来说,驯化马具有颠覆性意义,游牧民族因此获得了无可匹敌的军事优势,从而获得不可思议的战争能力。从最早使用马拉战车的赫梯人与埃及人,到后来的匈奴人与蒙古人,战马成为他们征服世界的重要力量。蒙古人对马的娴熟运用,展现蒙古骑兵强大的战斗力,蒙古人南下征服金与西夏,最终建立元朝,实现全国统一。13 世纪上半叶蒙古进行了三次西征,发展为横跨欧亚大陆的世界性帝国。蒙古西征客观上推动了东西方的交流(人员交往、宗教传播、物种交流、物质生活改变、技术的传播等),进一步加强了东西方文化的交汇。

骆驼与马是东西方文明交流与碰撞重要载体,推动了人类文明进步。

盐田高级中学高二历史试题卷(文化班)

考试时间:75分钟满分:100分

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题意。

1.下表为春秋战国时期一“些著作的相关记述。据此可知,当时

记述 出处

故道大,天大,地大,入亦大,域中有四大,而人居其一焉 《道德经》

易之为书也,广大悉备。有天道焉,有人道焉,有地道焉。兼三才而两之,故六。六者,非它也,三才之道也。 《周易大传》

樊迟问仁。子曰:“爱人。”暖楚。子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。 《论语·颜渊》

A.民本思想得到传承与发展 B.人的地位和作用受到关注

C.儒家道统思想被普遍接受D.诸子思想出现了融合倾向

2.康有为在《孟子微》中写道:“人人性善,尧、舜亦不过性善,故尧、舜与人人平等相同。此乃孟子明人人当自立,人人皆平等,乃太平大同世之极。”其言论意在

A.提升人的思想道德境界 B.否定君主专制制度

C.宣扬近代民主革命思想D.维护中华民族独立

3.汉唐中国遵循古代文化秩序与政治秩序叠合的理想形态,在中国与四邻的关系中,形成一个多重同心圆网络,中国居于中央,编织列国于四周。这一网络的形成根源于

A.儒家思想的主导地位 B.农耕经济领先世界

C.专制主义中央集权制D.册封朝贡制度形成

4.汉谟拉比给拉尔萨总督辛·伊丁那姆的一篇诏令说:“关于都尔·古尔古里城地区的土地,乌埃阿·鲁巴尼一向对之有所有权,因为文书记载这是让渡给他的。因此,尔应将此土地归还乌埃阿·鲁·巴尼。这说明古巴比伦()

A.重视维护奴隶主的利益B.专制王权影响市场发展

C.土地交易渗透契约精神D.政府重视保护私有财产

5.以下三图蕴含相似历史符号:三只循环追逐的兔子共用三只耳朵,彼此朝着同一个方向跳跃、奔跑,直挺的耳朵构成一个等边三角形,卓诡变幻如万花筒一般。这个视觉符号最早从敦煌出发,跨越万里,延续千年,出现在欧洲教堂的屋顶浮雕中,寺院的石雕与金属圣器上,甚至还有埃及、叙利亚的彩陶上......以下能推动“三兔共耳”视觉符号传播的是()

①隋唐陆上丝绸之路②印欧人的迁徙③蒙古西征④阿拉伯帝国

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.西欧基督教堂在中世纪前期严峻、清寒、简朴的罗马式建筑风格逐渐被后期复杂、讲究、雅致的哥特式所取代。这在本质上反映了()

A.教权与王权间的斗争B.社会环境的变迁

C.市民阶层的审美变化D.罗马文化的没落

7.一位史学家指出:“当白人踏上美洲几个世纪前,危地马拉、墨西哥和安第斯高地的印第安人已经拥有几乎具有一切文明特征的较高的文化”。下列各项中,属于“安第斯高地的印第安人”创造的文化成果的是

A.编著《积分和方程计算法》

B.会使用图画文字记录重要事件

C.会使用麻醉剂,能进行人体解剖

D.知道“零”的概念,创造出20进制

8.印欧人迁徙历时数千年,开始之时,世界上只有零星散布的个别文明中心。印欧人迁徙大体结束之时,奴隶制国家由点到面,在世界上占了统治地位,一度横跨三洲的波斯帝国、亚历山大帝国,其主体民族都是印欧人的后裔。由此可知,印欧人的迁徙()

A.扩大了游牧文明的影响 B.统一了欧亚非主要文明

C.密切了文明之间的联系D.促成了奴隶社会的转型

9.1831-1840年间,受政府资助来澳的英国自由移民人数为4.3万人,是过去40余年的2.8倍;到1851-1860年移民总数达到顶峰。当时的澳大利亚被许多同时代人视为“工人的天堂”。上述现象出现的主要原因是()

A.英国工人大量移民大洋洲 B.英国工业化渐趋放缓

C.澳大利亚成为罪犯流放地D.澳大利亚文化多元化

10.据联合国人口署统计,国际移民在1970年只有8200万人,2000年增至1.75亿,1980-2000年,发达国家接纳移民从4800万增至1.1亿,发展中国家接纳移民从5200万增至6500万。这一现象反映出()

A.当代难民群体在持续扩大 B.经济全球化在加速发展

C.移民社会形成了多元文化D.世界正在向多极化发展

11.茶马古道是我国历史上内地和边疆地区进行茶马贸易所形成的古代交通路线,兴于唐宋时期,盛于明清时期,明代文学家汤显祖在《茶马》诗中这样写道:“黑茶一何美,羌马一何殊。”“羌马与黄茶,胡马求金珠。”茶马古道的发展

茶马古道示意图

A.巩固了传统“宗藩”秩序 B.反映了边疆治理能力提升

C.促进了中西经济交流频繁D.增强了中华民族的认同感

12.晚清,时人记述道:“自泰西互市后,凡洋钱、洋烟、洋布等货,无不以洋为贵,甚有非洋而冒为洋者。如髹器本出扬州,故曰扬漆,今则改为洋漆矣......瓷器出豫章,今则以粗者为洋碗矣......以至洋松、洋菊、洋鸡、洋犬之类,无不以洋得名。”这表明当时()

A.社会风尚出现变化 B.学习西方思潮的产生

C.自然经济逐渐解体D.西方商品垄断了市场

13.据统计,印度原棉的出口价值从1849年的1000万卢比上升到1913年的4.1亿卢比;黄麻的出口量由1830年的500吨上升至1909年的76.5万吨;茶叶的出口由1854年的50万镑提高到1900年的1.92亿镑;小麦、油籽、皮革的出口量都有大幅度增长。这表明印度

A.农业经济结构日趋合理 B.农业生产专业化水平高

C.农产品国际竞争力提高 D.农业日益依赖世界市场

14.在帝国建立的过程,亚历山大在埃及拜谒阿蒙神庙,为女神伊西丝建庙;在巴比伦向当地的主神马都克献祭,下令重建被薛西斯毁掉的马都克神庙。亚历山大此举意在()

A.宣示政权的合法性 B.推行宗教宽容政策

C.赢得当地忠心归顺D.助推各地文化交流

15.下表是拿破仑战争后,欧洲一些国家出现的新变化。这些现象说明了

1825年 俄国 受启蒙思想影响的青年军官发动武装起义,拟定了《告俄国人民宣言》,宣布推翻沙皇政府,召开立宪会议,废除农奴制

1830年 波兰 青年军官和学生在华沙发动了争取民族独立的起义

1848年 奥地利和 普鲁士 发生革命,要求建立统一的独立国家、制定宪法

A.农奴制被推翻是俄国历史长期发展的必然结果

B.拿破仑战争使欧洲一些国家民族民主意识增强

C.各国斗争的内容不同,彼此之间没有任何关联

D.东欧各国在对法国战争失败之后开始自我觉醒

16.1919年3月,印度因抗议“罗拉特法”而举行总罢工;5月,中国发生五四运动;6月,埃及的开罗、亚历山大等地发生了反英暴动;7月,土耳其的凯末尔提出民族自决。这些事件的共同意义在于()

A.终结欧美列强的侵略 B.标志亚非民族意识的觉醒

C.动摇殖民体系的秩序 D.导致殖民主义体系的崩溃

二、非选择题(共四题,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一随着两宋城市的发展,一方面城市工商业发达,市井文化日趋繁荣;另一方面延续自南北朝隋唐而来的士人城居之风使得文人士大夫居城者明显增多。由此,士庶之间、清雅文化与市俗文化之间呈现相互对立、相互渗透的关系,这构成两宋城市文化的基本格局。由于士大夫拥有核心政治资源,掌握着文化霸权的仍然是官而非商,市民阶层处在士人阶层之下,属于没有任何政治权利的臣民。由于文化强势之最终仍有赖于政治资源,还衍生出不同行政级别的城市在文化地位上产生相应层级差别的有趣现象。两宋城市文化发展,承续并巩固了唐代以来,文化资源集中于城市所带给专制国家在文化上前所未有的控制权,并从各方面影响着村落世界。

-摘编自包伟民《两宋“城市文化"新论》

材料二11世纪欧洲城市开始兴起,城市居民以移民和原住民为主,二者是以城市特许状为纽带确立的共同体。城市特许状是城市居民通过种种争取自治权的斗争,从封建主手中得的契约,这意味着共同体的事由全体成员做主。12世纪,由于城市管理需要,罗马法在欧洲复兴;中世纪晚期,市民阶级形成,进一步推动了城市市民政治文化的生成,孕育了现代国家的雏形。特许状是一纸契约,赋予城市居民共同享有在本城经营工商业的权利。随着城市商品经济的发展,货币、市场意识等新的经济理念在城市诞生,现代会计、金融、公司制度等近代经济文化在中世纪城市得到初步发展。这促进了16世纪欧洲文明的凝聚成型。

-摘编自刘景华《中世纪城市与欧洲文明成型》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国和中世纪欧洲城市文化的不同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,说明造成古代中国和中世纪欧洲城市文化差异的原因。

18.阅读材料,完成下列要求,

材料一历史要有“坐标”,横向有彼此文明的接触,联系和影响,纵向有沿着时间发展的轨迹。在文明发展进程中,工具是一种标志,就像里程碑,告诉我们从这一站到了另一站。人类最早大规模使用的金属制品是青铜。根据目前的考古发现,总的来说,西亚的青铜器要早于中亚和中国。卜辞与考古资料的信息,透露出商王国与欧亚草原文化的广泛联系,商以来的铜镜、铜刀和马车,从纹饰和工艺上看,很多都能看出西亚和草原文明的影响。那么,中原的青铜技术是不是外来的?目前的考古发现,还不支持我们斩钉截铁地作断言,只能说中原的青铜技术有受到外来技术影响的很大可能。

-摘编自葛兆光主编《从中国出发的全球史》等

材料二“全球史”意在寻找一个笔括全球的、联系的,互动的、交往的历史。《从中国出发的全球史》是一部“从中国历史的角度,问题和视角去看全球的著作,其内容包括物质,商品贸易的往来,知识和文化的交流,人民包括海陆的移民,战争怎样造成人口和族群的移动,自然(包括疾病,气候和灾难)如何影响了人类的历史等。其中“食物”一章的主要目录如下:

-摘编自葛兆光主编《从中国出发的全球史》

(1)根据材料一,归纳考古发现在历史研究中的作用。结合所学,写出青铜器最早发现的区域,并概括其大规模使用的意义。

(2)阅读材料二,参照食物”一章,根据所学知识,以13世纪以来的移民为主题,编写一个章节目录。(要求:时空逻辑清晰,表述涵盖史实,包含四节子目)

19.材料一:奴隶贸易残酷罪恶的奴隶贸易是建立在奴隶痛苦和牺牲基础上的生命与金钱的交换。在扩张的过程中,罗马人把大批战俘和被征服地区的居民卖为奴隶,其中的建筑师和工程师参与了罗马城建设,更多的奴隶则在大农庄、手工作坊、商业和银行从事劳动。中世纪早期,欧洲奴隶人数约占总人口的10%左右,许多拜占庭人与斯拉夫人、诺曼人的奴隶结婚生子,巴尔干地区民族的复杂化由此开始。7世纪,巴格达城的码头有从中亚运来的奴隶,从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的白奴,从非洲东部运来的黑奴。

-摘编自《古希腊罗马奴隶制》《阿拉伯通史》等

材料二大西洋奴隶贸易统计表

时间 1525年 1550年 1700年 1800年 1835年 1846年 1860年

奴隶数量(个) 0 5335 45296 81944 44914 21582 28003

资料来源-Trans-AtlanticSlave Trade-Database

法国大革命和拿破仑战争使国际贸易受到抑制,全球海运航线被严重破坏。西方人关于经济的思考发生变化,非洲越来越被视为各种原材料的产地,也是工业制品的市场,而不再仅仅是奴隶的来源地。随着对奴隶贸易的道德谴责日益增强,1804年起,丹麦、英国、智利、墨西哥等国相继禁止了奴隶贸易。1815年维也纳会议签订了《巴黎和约》,其补充条款对缔约国废除奴隶贸易做出规定。

-摘编自《非洲现代史》等

(1)阅读材料一,概括奴隶贸易对古代社会的影响。

(2)依据材料二,指出16-19世纪中期大西洋奴隶贸易的变化趋势,结合所学说明导致变化的原因。

20.【伟大的共存】

亚里士多德曾说,动物是大自然赐给人类的礼物,“既是好劳力又是美味佳肴”。对人类来说,最重要的是驴、牛、马、骆驼之类的动力型动物,它们让人类获得了更大的肌肉力,使人类不仅可以耕种更多的田地,而且可以运输更多货物,或更快速地移动,人类世界由此发生了天翻地覆的变化。剑桥大学考古学及人类学博士莱恩·费根的《伟大的共存:改变人类历史的8个动物伙伴》(狗、山羊、绵羊、猪、牛、驴、马和骆驼)讲述的就是人类与动物共同经历的这段历史。在费根看来,人类不仅改变了动物,动物同时也改变了人类。

请以“动物与人类发展史”为主题,任选一种或两种动物,自拟标题,运用所学知识阐述动物与人类发展的关系。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)

2024—2025学年度广东省深圳市盐田高级中学高二第二学期3月月考(文化班)历史试题答案

1.B

2.B

3.B

4.D

5.C

6.B

7.C

8.C

9.B

10.B

11.D

12.A

13.D

14.C

15.B

16.C

17.

(1)不同之处:城市文化主导阶层不同(古代中国是士大夫;中世纪欧洲是城市居民或市民阶级);城市文化管理模式不同(古代中国是专制政治;中世纪欧洲是法律);城市文化内涵不同(古代中国是儒家思想影响下雅俗文化互相渗透和对立;中世纪欧洲是商业文化);城市文化层级不同(古代中国是封建等级;中世纪欧洲是平等、单一层级);城市文化发展道路不同(古代中国是传承性;中世纪欧洲是创新性);城市文化作用不同(古代中国是巩固封建统治;中世纪欧洲是促使现代欧洲文明成型)。(答出 3 点即可)

(2)中国:专制制度不断强化;科举制度繁荣;封建经济高度发展。欧洲:西欧城市工商业逐渐繁荣;王权的加强;罗马法复兴;市民的斗争。

18.

(1)作用:提供实物(一手或原始)史料。区域:西亚、北非。意义:文明发展的里程碑(进入青铜时代);促进生产力的发展(人类历史演进的强大动力);加强文明之间的交流。

(2)【示例】移民与文化交融与认同

第一节蒙古西征与亚欧内陆民族分布变化(蒙古人迁入中原与回回形成)

第二节新航路开辟后欧洲移民与美洲文化重构

第三节留在大洋洲的华工:保留和传播中华文化

第四节新加坡:具有典型移民社会特征的城市国家

19.

(1)奴隶贸易为古代城市建设、经济各领域的发展提供了劳动力和技术支持;奴隶贸易下的人口流动和迁徙,推动了欧、亚、非的经济文化交流,促进了人口结构的改变和民族融合;奴隶贸易对奴隶造成巨大的伤害,体现了古代社会野蛮的一面。

(2)16 - 19 世纪初,大西洋奴隶贸易兴起并整体呈增长趋势。原因:伴随着新航路开辟,西欧殖民者在美洲殖民地经营种植园、矿山等,印第安人大量死亡,为弥补劳动力不足,欧洲商人把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲。在“三角贸易”持续过程中,大西洋奴隶贸易整体呈增长趋势。

19 世纪前期,大西洋奴隶贸易整体呈下滑趋势。原因:随着工业革命的进行,需要广阔的商品市场和原料产地,对奴隶的需求减少;法国大革命和拿破仑战争一度影响大西洋奴隶贸易的运输;自由、平等思想的广泛传播,奴隶制受到谴责;欧洲及独立后的拉美各国相继废除奴隶贸易;欧洲国家以国际法的形式在更大范围内推动奴隶贸易的废止。

19 世纪中期,大西洋奴隶贸易略有增长,仍保持一定规模。原因:美国南部及部分国家仍继续实行奴隶制。

20.示例 1:牛的驯化和使用推动古代世界农耕文明的发展。

牛的驯化推动农业发展,促进生产关系的变革。牛不仅被用来拉车,也被用来耕地,战国时期牛被广泛的用于农业生产,牛耕的使用是农业动力的重大变革,是生产力的重大进步,它大大提高了人们的耕作效率,荒地得到开发,最终使封建土地私有制确立和推动小农经济的发展,实现了生产关系的重大变革。

牛肉和牛奶丰富了人类饮食结构,促进人类体质的提升。奶牛提供了高营养的牛奶,牛肉也是一种营养极其丰富的食物。牛肉和牛奶丰富了人们物质生活,促进人类生活质量的提高。

牛作为古代世界重要的农业动力,也是人们重要的食物来源,有力地推动了农耕文明的发展与繁荣,是人类文明进步的重要体现。

示例 2:骆驼和马推动亚非文明的碰撞与交流

骆驼是推动亚非经济交流的重要工具。骆驼作为运输工具是丝绸之路的重要载体,丝路上的商队依靠骆驼从西方运来稀有植物、皮货、药材、香料、珠宝首饰,再从中国运出丝绸、茶叶、瓷器等货物,这些商品丰富了各国人们的日常生活。丝绸之路开通后,中原的铸铁冶炼,凿井等技术传入西域,促进了西域社会生产水平的提高,促进了当地经济的发展;中国的四大发明、丝织技术、漆器工艺等也经由丝绸之路传向世界各地,促进了世界文明进程。(也可利用丝绸之路、茶马古道等相关史实论证马对贸易的影响)马推动了游牧民族的扩张。对人类历史来说,驯化马具有颠覆性意义,游牧民族因此获得了无可匹敌的军事优势,从而获得不可思议的战争能力。从最早使用马拉战车的赫梯人与埃及人,到后来的匈奴人与蒙古人,战马成为他们征服世界的重要力量。蒙古人对马的娴熟运用,展现蒙古骑兵强大的战斗力,蒙古人南下征服金与西夏,最终建立元朝,实现全国统一。13 世纪上半叶蒙古进行了三次西征,发展为横跨欧亚大陆的世界性帝国。蒙古西征客观上推动了东西方的交流(人员交往、宗教传播、物种交流、物质生活改变、技术的传播等),进一步加强了东西方文化的交汇。

骆驼与马是东西方文明交流与碰撞重要载体,推动了人类文明进步。

同课章节目录