福建省福州市第三中学2024-2025学年高三下学期第十二次质量检测语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省福州市第三中学2024-2025学年高三下学期第十二次质量检测语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 92.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-16 15:57:50 | ||

图片预览

文档简介

福建省福州市三中2024-2025学年高三下学期第十二次质量检测语文试题

一、现代文阅读(本大题共2小题)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

近些年来,“新中式”的流行,成为令人瞩目的现象。从表面上看,这种中国潮的最大特点就在于:它不是海外知名品牌的西化流行,而是马面裙、宋锦外套、香云纱衬衫等风靡本土,并逐步远销海外。而且,在服饰流行之外,这种热潮早已延伸到家居、饮食、旅行等生活领域,无论是“围炉煮茶”还是“国风摄影”都已成为被追捧的对象。但从深层观之,“新中式”在当代盛行,显现出的是中国“生活美学”的复兴,因为对这种生活方式的追求并不是单纯为了实用,而是有着对美的追求。

“新中式”的走红,也被网友们戏称为“血脉觉醒”。实际上,所谓“血脉觉醒”乃是一种“文化自觉”,其背后凸显出来的乃是中国人尤其是青年一代对中华优秀传统文化的深刻认同。当一名青年人,使用“新中式”、消费“新中式”、分享“新中式”的时候,他内心所荡漾的自豪感与享受度,大概就是对“血脉觉醒”的最佳展现。但仅有“文化自觉”还是不够的,自觉之后还要有“文化自信”,自信之后终会有“文化自立”。只有当我们以本土文化的自立姿态,屹立于世界文化之林的时候,才能真正实现被全球认同的文化复兴。

实际上,历史上的复古大都包含创新。欧洲文艺复兴表面上是为了复古希腊罗马的“古”,但创作出来的是文艺复兴的“新”,唐宋的“古文运动”也是如此,所开启的乃是一代新的文风。“新中式”看似是在复古,其实更是创新,它所实现的恰是中华优秀传统文化的创造性转化与转化性创造。“新中式”并不是要回到昔日传统中国,而是力求以传统文化外在的“形”来复兴其内在的“神”。在创新的过程中,抄袭成风、缺乏新意、东拼西凑的现象必然会出现,但这只是短期现象,可以通过规范产业的方式“开源节流”——开优质之源,节劣质之流,无需进行过于激越的文化批判。

如今,到了“扬帆出海”的时代了,但中国文化的对外传播,并不是去“送文化”,而是要“种文化”。这一“送”与一“种”,其实有着本质差异,“送文化”只能消费一时,“种文化”却可以生生不息。所以,这一轮的文化出海,就是要去海外播撒“新中式”的种子。当然,现在本土只有“新中式”产业的集聚,却没有高品质的品牌,只有文化形象而缺乏文化内蕴,因而在世界上难以争得高端品牌的一席之地,这是需要加以改变的现状。

(摘编自刘悦笛《“新中式”:中国传统生活美学的复兴》)

材料二:

海水江崖纹饰在我国拥有悠久的历史,其影响广泛渗透至绘画、服饰、陶瓷等多个艺术领域,是我国传统吉祥纹饰的重要组成部分。起源可追溯至陶器上以简洁线条形式呈现的图案,象征着海洋的浩瀚与力量。随着历史的演进,在商周时期的青铜器上得到了更为广泛的应用,其图案结构亦逐渐趋向复杂化。至汉代已成为服饰上的装饰元素,在贵族与官员的服饰中,它不仅作为装饰存在,更具有标识身份的功能。唐宋时期在服饰领域的应用达到了成熟阶段,纹饰注重线条的流畅性与动态感,常与云纹、龙凤纹等其他纹饰相结合,创造出层次分明、立体感显著的装饰效果。明清时期在宫廷服饰中的应用达到了顶峰,纹饰设计趋向规范化与程式化,细节处理更精细,色彩运用更丰富,逐渐形成了具有鲜明中国特色的传统纹饰风格。

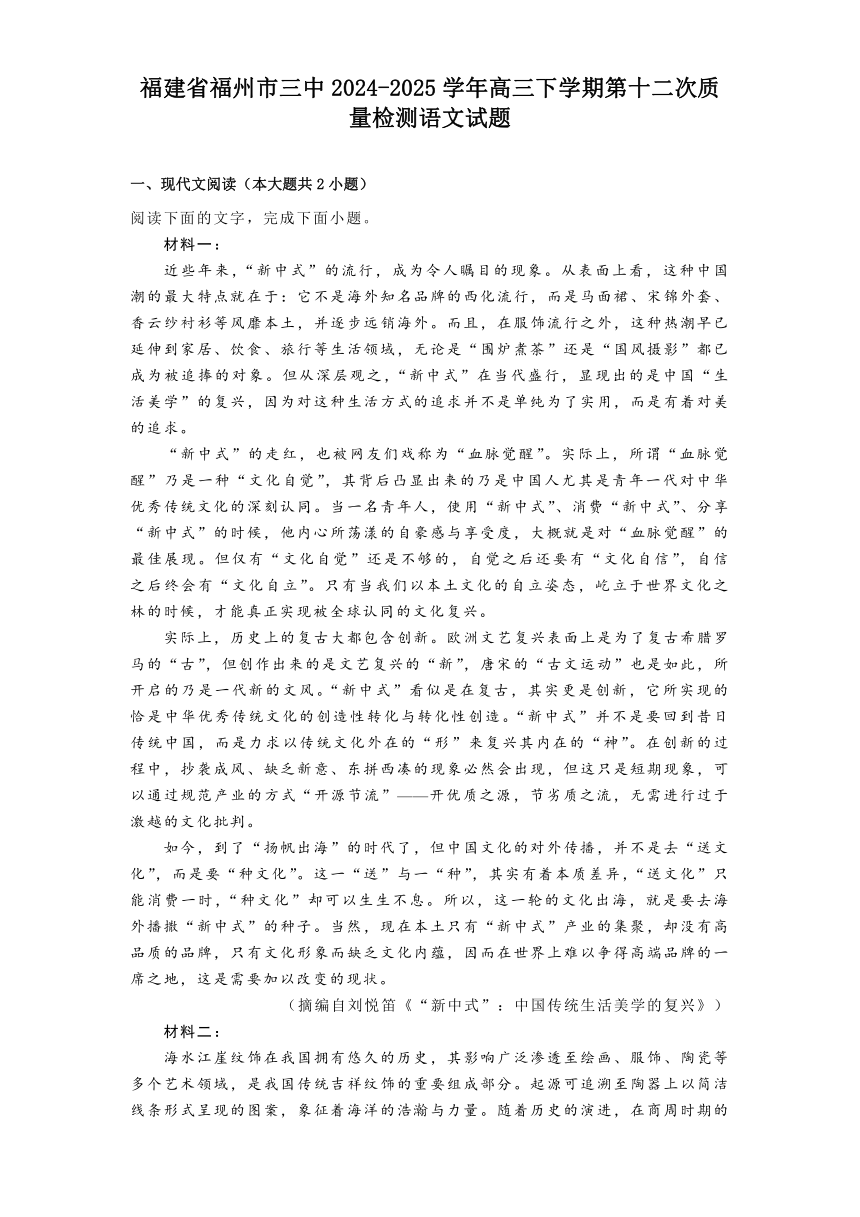

造型方面,图案将海洋与山脉的元素融合,图案底部由众多斜向排列的曲线组成,被称为“水脚”。水脚之上,波涛汹涌的海浪翻滚,山石矗立于波涛之中,周围装饰有祥云。海水江崖纹饰以对称美学吸引人。色彩上,蓝、白、金等高饱和色调反映自然美,符合中国传统审美。

在中国传统文化中,海水江崖纹饰蕴含着深厚的象征意义。此图案不仅象征着“福禄寿喜”,还蕴含着“一统天下”的深层寓意,在古代中国被广泛应用于皇家服饰及宫廷器物。其波涛汹涌的形态,象征着皇权的至高无上和坚不可摧。特别是在明清两代,该纹饰成为皇帝龙袍上的标准图案。在中国传统文化中,山与水均为国家稳定性的象征。海水江崖纹饰常将山石、云纹等元素融合,构成了一幅江山稳固、国泰民安的图景。

时至当下,在新中式服装设计领域,海水江崖纹饰作为一种具有特色的视觉符号,为设计师群体提供了广阔的自主创新空间。通过对传统图案进行现代诠释与重塑,海水江崖纹饰在新中式服装设计中展现出独特的视觉冲击力。早在2014年APEC(亚太经济合作组织)领导人会议中,各国领导人穿着的新中式服装采用海水江崖纹饰图案,该图案经过简化组合,引人注目。在米兰时装周2025春夏系列的展示现场,某女装品牌推出了其2025春夏系列,在服装的细节处理上,巧妙地融入了海水江崖纹饰以及苗族的蓝染工艺,实现了现代工艺与传统工艺的有机结合。这种结合不仅增添了独特的艺术韵味,也迎合了现代消费者尤其是年轻人对于个性化和时尚化的需求,进而促进了新中式服装设计行业的发展。海水江崖纹饰在新中式服装中的应用,使得产品从众多服装品牌中脱颖而出,增强了品牌的识别度和市场吸引力。

展望未来,海水江崖纹饰在新中式服饰设计领域的应用将更加广泛,它将超越单纯的图案装饰功能,转化为一种文化象征和设计理念,引领新中式服饰设计的新趋势。

(摘编自周婷婷 彭星星《海水江崖纹在新中式服装中的应用》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“新中式”中国潮的最大特点,在于流行的范围从服饰领域向家居等生活领域的全方位延伸。

B.青年人体验“新中式”时,内心涌起对中华优秀传统文化的深刻认同,这是一种“血脉觉醒”。

C.海水江崖纹饰起源可追溯到陶器上简洁线条呈现的图案,发展中融合了山石、云纹等元素。

D.海水江崖纹饰蕴含了深厚的寓意,寄托了古人对江山稳固、国泰民安的政治图景的向往。

2.根据材料相关内容,下列说法正确的一项是( )

A.“新中式”并不是要回到昔日传统中国,所以是否做到对传统文化外在的“形”的复原并不重要。

B.与“种文化”不同的是,“送文化”只能消费一时,可见这里的“送”只是追逐“流行”跟风之举。

C.如果有自媒体声称在某汉代遗址中发现大量绣有海水江崖纹饰的平民服饰,这个消息大概率为真。

D.海水江崖纹饰对称稳重,色调饱和,符合中国传统审美标准,这应该也是其长久流传的一个原因。

3.下列对两则材料论述与说明的分析,不正确的一项是( )

A.材料一第一段由表层到深层指出“新中式”的流行实质上是对中国“生活美学”的追求。

B.材料一以长远眼光看问题,对“新中式”流行过程中出现的抄袭等现象持理性的态度。

C.材料二按照时间顺序,着眼于古今海水江崖纹饰内涵的不同,展开了多角度的对比阐述。

D.材料二中海水江崖纹饰在当下的应用,体现了材料一“新中式”看似复古实则创新的观点。

4.与传统的海水江崖纹饰相比,新中式服装中的海水江崖纹饰有哪些特征 请根据材料二简要概括。

5.海水江崖纹饰在当今世界舞台绽放了独特的魅力,这对我们如何“种文化”有哪些启示 请根据两则材料简要分析。

阅读下面的文字,完成下列小题。

唯一的红军

张炜

也许是我们这个地方过于人烟稀少了,方圆几十里只有一个红军。

我们大家都认识他,闭着眼睛就能想起他的容貌来:他中等个子,表情肃穆,穿了一件黑色的衣裤。他的鼻子在战斗中挨过一枪,后来修复了,结果成了一个横宽的鼻子。他的鼻子差不多有十公分宽。然而我们一点也不觉得他难看。他说话的时候鼻音很重,这就显得越发威严。他的头发没有脱落,但几乎全白了。他不抽烟,也不喝酒,生活极其严谨。虽然年岁很大,但走起路来腰一点不躬。那是真正的军人的步伐。

有一天,我们的学校像过一个盛大的节日,因为到处都贴上了红色的标语,上面写了“向老红军致敬!”……

老红军来了。他给我们讲了红军长征的故事,讲了怎样吃草根和皮带。老红军身上伤痕累累,但我们可以看到的只是他受伤的鼻子。他威严的眼睛望着我们,话语迟钝。他认为我们的建设还很不够,比如通向海滩的只是一条羊肠小道,将来如果发生了事情,那就不好办。即便不发生事情,也不利于生产。一辆车子也开不到海边上去,这怎么能行?他说到这里,把拳头在桌子上重重地捣了一下。

我们就是这样认识了当地唯一的红军。

四周的人真的被动员起来,我们学校也出动了。老师带着同学,挑着筐子,推着手推车。我们从很远的地方拉来粘土和石块,肩膀压肿了,汗水洗透了衣衫,可我们没有一个想要停止。

大约用了一年多的时间,一条宽阔的马路修成了,它向着大海延伸。

当我们在荒滩上长途跋涉,皮肤上的汗水混同着草籽沾在身上,被蚊虫小咬和百刺毛虫叮得处处红肿的时候,当汗水渗到眼睛里,泪水不断涌流的时候,我们从来也没有停止脚步。我们仿佛看到了天上的飞机,身边的弹雨。一个老人——就是那个老红军,好像一开始就是这么衰老,就是这么威严;他扛着一面旗帜,踉跄奔突。他军帽上的五角星耀眼地亮,穿着破衣烂衫,满是损伤的皮肤从破碎的军装里裸露出来,有的地方淌着血……

自从公路修起以后,荒原上就变得忙碌了。似乎人们再也不能容忍有了一条大动脉的荒原还在沉寂。于是一群群人涌到海上拉鱼,到荒原伐木,采药材,割草。荒原做出了无私的奉献。好象它是取之不尽的。那么多的木材,那么多的干草,以及那么多的鱼产品,源源不断地从马路上运出。

我们又一次动员起来了,组成一个又一个垦荒队,在一个严寒的冬天,拉着帐蓬,浩浩荡荡开往海滩,要把整个荒原都开发出来,建粮食基地,种小麦、玉米,办农场。

一声令下,开始放火烧荒。蹬上屋顶,就可以望见北方那一片红色的大火。火焰燎着星星,传来一阵奇怪的声音。有人说那是星星被燎疼了,星星在吱吱尖叫。

海滩上到处是被烧掉的草皮,有的地方积了厚雪,火就熄灭了。于是当太阳出来时,大地像一个野兽换掉的皮毛一样斑斑点点。帐蓬里满是散发着臭味的皮靴,肮脏的衣裤;行李卷上闪着油光,旁边是马灯,碗筷,和熏黑了的水壶。整个海滩就像军营一样。到了夜晚,有的地方放起了鞭炮,还有的地方燃起了篝火。闭上眼睛,会误以为来到了战场。

我们脑子里都有一幅相同的战斗画面,仿佛又看到一个老人躺在火光下,烈火向他逼近;口腔里的血凝成一块,他就愤怒地吐出……枪声越来越近,突然他变为一匹红色的马,在一片火海中奔腾不停。火焰燎了它的鬃毛,它发出了哀痛的长嘶。它冲出了火阵,迎着一片熟悉的红旗冲去……

就在我们学校开上荒原的第二天,传来一个奇怪的消息:老红军跟上面的一个大人物吵起来。老红军怒拍膝盖,说痛恨自己没有了武器——如果有武器,非亲手把那个领导人干掉不可。

我们大家都惊奇地问:老红军为什么发火?嫌我们干得不快吗?

那是一个大雪天,我们从帐蓬出来,一转脸,看到从马路斜坡上下来一个手持拐杖的人。我们往前走了几步,看出他正是老红军!

他穿了一件破旧的老羊皮袄,黑色的毛皮在领口那儿翻着。他巨大的鼻孔喷出一团团白气;那气又在羊毛梢上凝成了白霜。他没有戴帽子,又白又短的头发茬儿跟黑色的羊毛形成了明显的对比。他的拐杖是一个破旧的锹柄改成的。他穿着一个半长筒的皮靴。皮靴已经破碎,从破碎的洞洞里露出了一撮撮麦草。他正艰难地往帐蓬边上走。他掀开一个帐蓬的帘子,看了看里面酣睡的人,又往另一个帐蓬走去……

我们跟在他的后面,悄悄地不吱一声。后来我们见他蹲在那儿,双手抖动。伸出手里的锹柄,轻轻地把那层雪幔拨开,露出了一片未燃的茅草。他伸于抚摸着,一直抚摸了五六分钟。后来他又用锹柄轻轻地覆上白雪。这样呆了一会儿,他又站起往前走。起风了,一股白雪撩开他的衣襟,冲进他的胸口那儿,他像没有看见,昂起头,四下遥望。更远的地方,透过雪雾可以望见另一片帐蓬的影子。他长长叹了一声,往那儿走去。

巨大的脚印留在雪地上。我们伸出脚试了试,发现只有他的脚印三分之二大。

这之后,大约有一个多月的时间,我们的垦荒队差不多大获全胜了。视野之内,所有的茅草和树林全部被我们干掉了。新翻的土地上,无数的草根和树棵都被铁耙子拉出,汇到一起,晒得焦干之后又被烧成灰烬。

也就在我们欢庆胜利时,一个噩耗传来——老红军死了。

再也没有红军了。他让我们开出了一条通向大海之路,我们就沿着这条路走向了阔大的原野,进而又改变了这片原野。可这到底是不是老红军的意愿呢?没人知道。

二十年后的今天,我怀着无比悲凉的心情,一次又一次踏上这条路,去寻找心中唯一的红军、他遗落在荒原上的声音。

举目四望,苍苍茫茫。由于失去了茅草和树林,失去了一片绿洲,多年的北风掀起的黄沙彻底毁掉了良田,那一个个沙丘像巨大的坟墓一样,罗列在视野内。这里埋葬着老红军的愿望吗?埋葬着老红军的真正意图吗?

我大声地询问。

得不到回答……

(有删改)

6.单选题

下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.老红军修复的横宽鼻子以及身上的累累伤痕,是他九死一生所赢得的声望与威严的体现。

B.在老红军精神力量的感召下,“我们”一次又一次被动员起来修建马路、开垦海滩荒原。

C.老红军对“我们”改造海滩的速度很不满,对改造过程中破坏海滩原有生态无比痛心。

D.“老红军之死”发生在“我们”欢庆海滩改造胜利之时,喻示了老红军愿望终将落空。

7.单选题

下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说篇幅微小,并未展现老红军指导修路、垦荒的完整过程,也没有尖锐复杂的情节结构,但作者以独特的叙事让小说别有韵味。

B.小说在描写“我们”修路时,插入了想象中老红军在枪林弹雨中鏖战的场景:穿破衣、满身伤,踉跄奔突,进一步强化了红军精神力量的影响。

C.小说表现人物的细节描写很有特色,老红军的肖像、心理、行为举止是通过“我们”的视角所见所察,这便形成了读者与人物间特殊的审美距离。

D.小说以一个“得不到回答……”的开放式结尾收束,引发人们思考:“善”的初衷如果在推进中执行不当,可能造成“恶”的结果。

8.简答题

小说以“我们”这个群体视角叙述故事,最后转为“我”的视角收束全篇,这种叙述方法的改变有什么效果?

9.简答题

作者把垦荒时“狼藉惨烈的沙滩”与“老红军在烈火中战斗”两个场景并举,构思巧妙,独具匠心。请结合文本加以分析。

二、文言文阅读(本大题共1小题)

阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

赞曰:久矣夷狄之为患也!故自汉兴,忠言嘉谋之臣曷尝不运筹策相与争于庙堂之上乎?人持所见,各有同异,然总其要,归两科而已。缙绅之儒则守和亲,介胄之士则言征伐,皆偏见一时之利害,而未究匈奴之终始也。

昔和亲之论,发于刘敬。是时,天下初定,新遭平城之难,故从其言,约结和亲,赂遗单于,冀以救安边境。孝惠、高后时遵而不违,匈奴寇盗不为衰止,而单于反以加骄倨。逮至孝文,与通关市,妻以汉女,增厚其赂,而匈奴数背约束,边境屡被其害。是以文帝中年,遂躬戎服,亲御鞍马,从六郡良家材力之士,驰射上林,聚天下精兵,军于广武,顾问冯唐,与论将帅,喟然叹息,思古名臣,此则和亲无益,已然之明效也。

当孝武时,虽征伐克获,而士马物故亦略相当;虽开河南之野,建朔方之郡,亦弃造阳之北九百余里……至孝宣之世,承武帝奋击之威,权时施宜,覆以威德,然后单于稽首臣服,遣子入侍,三世称藩,宾于汉庭。是时,边城晏闭,黎庶亡干戈之役。

是故圣王不与约誓,不就攻伐,约之则费赂而见欺,攻之则劳师而招寇。来则惩而御之,去则备而守之,盖圣王制御之常道也。

(节选自班固《汉书·匈奴传》)

材料二:

策者曰:“夷狄相攻,中国之利。”呜呼!安所得亡国之言而称之邪!冒顿不灭东胡,不敢犯汉;蒙古不灭金,不敢亡宋。夷狄非能猝强者也,其猝强者,则又其将衰而无容惧者也。刘渊之鸷,不再世而即绝,元昊之凶,有宁夏而不敢逾环庆之塞,惟其骤起也。若夫若爝火在积薪之下日吞其俦类浸以荧荧而中国不知。如或知之,覆以自慰曰:此吾之利也。乃地浸广,人浸众,战数胜,胆已张,遂一发而不可遏。赵充国藉藉称夙将,而曰:“乌桓数犯塞,匈奴击之,于汉便。”【注】此宋人借金灭辽、借元灭金之祸本也。霍光听范明友追匈奴便击乌桓,匈奴由是恐,不能复出兵,韪矣哉!

(节选自王夫之《读通鉴论》卷四)

【注】公元前78年,匈奴派兵攻打乌桓,大将军霍光想趁机出兵匈奴,曾分别向赵充国和范明友询问意见。

10.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

若夫A若爝B火在积薪C之下D日吞其俦E类F浸以G荧荧H而中国不知

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.赞,纪传体史书篇末的评论性文字,“赞曰”与《史记》“太史公曰”作用类似。

B.从,跟从,与《鸿门宴》“沛公旦日从百余骑来见项王”中的“从”字意思相同。

C.则,表判断,与《种树郭橐驼传》“他植者则不然”中的“则”字用法不相同。

D.覆,反、反而,与《苏武传》“置煴火,覆武其上”中的“覆”字意思不相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.班固认为,汉朝臣子针对匈奴之患提出的建议,都只看到了一时的利害,没有探究匈奴为患的始末。

B.汉高祖听从刘敬建议与匈奴和亲,文帝则对匈奴采取武力征伐,策略的改变与国家实力强弱的变化相关。

C.武帝征伐匈奴虽有收获,但人马损失与匈奴差不多,虽然获得了黄河以南的土地,但也放弃了一些土地。

D.材料二采用了事例论证、比喻论证和对比论证等手法,针对“夷狄相攻,中国之利”的说法展开分析。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)妻以汉女,增厚其赂,而匈奴数背约束,边境屡被其害。

(2)元昊之凶,有宁夏而不敢逾环庆之塞,惟其骤起也。

14.两则材料对于解决夷狄之患的主张有何不同?请简要概括。

三、古代诗歌阅读(本大题共1小题)

阅读下面这首宋诗,完成小题。

次韵许推官行县①道中纪事

王禹偁

禾头低映黍头昂,处处沟塍水面凉。

村路扶携无冻馁,里门嬉戏有丁黄②。

鸡豚入市溪鱼美,梨枣登盘社酒香。

岁乐田家风景好,待君模写奏明光。

【注】①行县:官员巡行县中之事。②丁黄:古代男女始生为黄,男二十一为丁。

15.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.题目不仅说明了这首诗用韵的依据,还交代了本诗写作内容的由来。

B.“昂”字运用拟人的手法,形象地描写了农作物充满生机的生长状态。

C.“鸡豚”“溪鱼”“社酒”等意象表明诗人希望像陶渊明一样归隐村野。

D.诗歌以朴实的语言描写了农村的景物和风俗,具有浓郁的生活气息。

16.有评论认为,本诗最后一句“待君模写奏明光”与柳永《望海潮》中的“归去凤池夸”一句有异曲同工之妙。请结合相关内容简要分析。

四、名篇名句默写(本大题共1小题)

17.默写

(1)杜牧《阿房宫赋》中,表现阿房宫面积之广、规模之大的两句是“,”。

(2)贾谊在《过秦论》中交代陈涉的身份,说他不过是个“,”,且是被迁戍边的兵卒。

(3)唐太宗说“以史为鉴,可以知兴替”,苏洵在《六国论》中指出六国灭亡的原因是“”,从而得出“”的结论,至今仍有借鉴意义。

(4)《陈情表》中李密向晋武帝申述“臣之进退,实为狼狈”,其中“,”两句照应了欲“进”而不能。

(5)古代很多节日记录着先民们的农事劳动生活,如社日,社日有春社和秋社。“社”指的是土地神,其频繁出现在古诗词中,如“,”。

(6)古人云:“男儿有泪不轻弹,只因未到伤心处。”我们在古诗词中也总能看到男儿因感伤国事而落泪,比如杜甫诗中就有“,”。

五、语言文字运用(本大题共1小题)

阅读语段,完成各题。

近来,“博物汉字”团队推出的以动画的形式呈现甲骨文字形的“三千年前系列”短视频在某网络平台的播放量已超过1760万次。战马飞奔,车轮翻滚,士兵手持弓箭、盾牌列队出征……短视频里,一个个由甲骨文字形变化而来的动态元素,让人仿佛看到了古代战场上的 ① 。网友纷纷感慨“象形文字魅力无穷”“以动画形式展现文字,颇有创意”。

“我们团队的成员是一群热爱传统文化的‘90后’,他们大多数是字库公司的职员。”“博物汉字”运营负责人黄丽洁向记者介绍。他们在工作中与甲骨文结下了 ② 。虽然团队规模并不大,全职参与内容生产的仅六位成员,但大家 ③ ——都想借助短视频做好甲骨文科普工作,传播汉字文化——于是聚集在一起,共同做一番事业。

黄丽洁笑着说:“做这种视频老难了,我们一直都是慢工出细活。”①一方面,让甲骨文字形“动”起来需要经过多道工序。②从筛选适合表现的甲骨文字形,到结合字形与含义确定每个字需要动态处理的笔画,再到不同场景设计分镜脚本,并借助特效软件生成最终视频,③每一步都需要团队成员不断构思、优化。④比如,光是制作“舞”这一个字,“博物汉字”团队就花了两三天。⑤另一方面,为了保证视频中甲骨文字形释义准确与否,⑥“博物汉字”团队需要阅读大量甲骨文专业书籍,参考相关文献,有时还要去博物馆考证。⑦在他们看来,虽然这些验证的过程耗时,但也是必不可少的。

从最开始的甲骨文表情包,到用甲骨文演绎《西游记》《三国演义》等四大名著,再到用甲骨文动态还原商周时期的各种场面,“博物汉字”团队目前已向网友们介绍了约300个甲骨文字形。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。

19.文中第一段画横线的句子是一个长句,请将其改成三个较短的语句,可以改变语序,少量增删词语,但不得改变原意。

20.文中第三段有三处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。

(1)序号:修改为:。

(2)序号:修改为:。

(3)序号:修改为:。

21.请分别用一个疑问句概括上文各段的主要内容,每句20个字左右。

22.为推广汉字文化,现需制作一支主题为“古字新生”的短视频,请你补全拍摄脚本中的解说词。要求:(1)运用比喻修辞手法;(2)结合画面要素“古代战场、团队成员工作场景”;(3)语言凝练生动,不超过100字。

拍摄主题 画面组成要素 解说词(补全)

古字新生 古代战场、团队成员工作场景 __________

六、作文(本大题共1小题)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

本试卷阅读II的材料二中说:“人类本来是艺术的,本来是富于同情的。只因长大起来,把这点心灵阻碍或消磨了。”

你是否同意上述说法?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

【答案】1.A

2.D

3.C

4.①成为大众化的普通纹饰,不再是皇权的象征。②图案灵活,通过简化、融合等方式重塑图案。③工艺多元,实现了现代工艺与传统工艺的有机结合。④审美上趋向个性化和时尚化。

5.①态度上要有对本土传统文化的自信与自立。②甄选能体现中华优秀传统文化、有识别度的优质载体,打造独特的文化品牌。③自主创新,对传统文化进行现代诠释与重塑,丰富文化内涵。

6.C;

7.C;

8.叙事方式更多样,补充了对“我们”这个群体故事本身的审视观照;反思“我们”的行为、做法,使作品的主题更多元、丰富,增添了作品的厚重感;

9.“沙滩狼藉”的“实”与“红军战斗”的“虚”,二者对举,突破时空限制,拓展了深度和广度;形成巨大的反差,对读者产生强大的冲击力;寓作者的评价于对举场景中,增添作品的感染力。

【答案】10.DFH 11.B 12.B 13.(1)把汉朝的女子嫁给匈奴单于为妻,增加赠送的财物,然而匈奴屡次违背盟约,边境多次遭受他们的侵害。

(2)元昊凶恶残暴,占据了宁夏地区却不敢越过环庆的关塞,就是因为他们是迅速兴起的缘故啊。 14.

①材料一主张:不与夷狄订立和亲盟约,不主动(一味地)对他们进行攻伐(或者“夷秋来犯就抗击他们,夷狄离去就防备守卫”)。 ②材料二主张:夷狄相攻之时,不能坐看夷狄强大,应该积极使用武力攻伐。

参考译文:

材料一:

评论说:夷狄造成祸患已经很久了!所以自从汉朝建立以来,忠诚有谋略的大臣们哪有不在朝堂上一起筹划计策相互争论的呢?人们秉持自己的见解,各有相同和不同之处,然而总结其中的要点,归结为两类罢了。士大夫中的儒生主张坚守和亲政策,武将们则主张进行征伐,(他们)都只是看到一时的利害关系,而没有深入探究匈奴问题的始终。

从前和亲的主张,是由刘敬提出的。当时,天下刚刚平定,又刚刚遭遇平城之战的失败,所以(汉朝)听从了他的建议,约定结成和亲关系,赠送财物给单于,希望借此使边境得到安宁。汉孝惠帝、高后时期遵循这一政策没有违背,但是匈奴的侵扰劫掠并没有减少停止,而单于反而更加骄横傲慢。到了汉文帝时期,(汉朝)与匈奴开通边境贸易,把汉朝的女子嫁给单于为妻,增加了赠送的财物,然而匈奴多次违背约定,边境屡次遭受他们的侵害。因此汉文帝中年的时候,就亲自穿上军装,亲自驾驭战马,带领六郡中出身良好、有才能和力量的人,在上林苑骑马射箭,聚集天下的精兵,驻扎在广武,向冯唐询问并和他讨论将帅的问题,感慨叹息,思念古代的名臣,这就说明和亲没有益处,已经是很明显的事实了。

到汉武帝时期,虽然征伐取得了胜利,俘获了很多(敌人和财物),但士兵和战马死亡的数量也大致相当;虽然开辟了黄河以南的土地,建立了朔方郡,却也放弃了造阳以北九百多里的土地……到汉宣帝时期,继承了汉武帝奋力攻击匈奴的声威,权衡时势采取适宜的措施,用威望和恩德覆盖(匈奴),然后单于叩首称臣,派遣儿子入朝侍奉,三代都向汉朝称藩,到汉朝朝廷来朝拜。这时,边境的城门很晚才关闭,百姓没有战争的劳役。

所以圣明的君王不与(夷狄)订立盟约,不轻易进行攻伐,订立盟约就会耗费财物还会被欺骗,进行攻伐就会使军队疲劳还会招来敌寇。(夷狄)来侵犯就惩罚并抵御他们,(夷狄)离去就做好防备坚守边境,这大概就是圣明的君王控制和抵御(夷狄)的常道吧。

材料二:

献策的人说:“夷狄之间相互攻打,这对中原王朝是有利的。”唉!从哪里得到这种会导致国家灭亡的言论还加以称赞呢!冒顿没有灭掉东胡之前,不敢侵犯汉朝;蒙古没有灭掉金国之前,不敢灭亡宋朝。夷狄不是能够突然变得强大的,那些突然强大起来的,又往往是他们即将衰败而不值得害怕的情况。刘渊凶猛强悍,没有传至第二代就灭亡了,元昊凶狠,占据宁夏却不敢越过环庆的边塞,就是因为他们突然兴起的缘故。至于(有的夷狄势力)就像小火把在堆积的柴草下面,每天吞并它的同类,逐渐燃烧得越来越旺,然而中原王朝却不知道。如果有人知道了,反而安慰自己说:这对我们是有利的。于是(夷狄)的土地逐渐扩大,人口逐渐增多,多次战斗取胜,胆子已经张大,于是一旦发作就不可遏制。赵充国是赫赫有名的老将,却还说:“乌桓多次侵犯边塞,匈奴攻打他们,对汉朝是有利的。”这就是宋朝人借金国灭辽国、借蒙古灭金国(最终导致自己灭亡)的祸根所在啊。霍光听从范明友的建议,在追击匈奴的时候顺便攻打乌桓,匈奴因此恐惧,不敢再出兵,这是正确的啊!

【答案】15.C 16.同:两者都表达了对地方官员政绩的赞美,并期待他们得到朝廷的重用;

异:王诗描绘乡村田园美景,表达对乡村生活的赞美及对百姓的关切;柳词描绘杭州城市繁华的景象,期盼自己得到当地官员的赏识。

17.【答案】 覆压三百余里 隔离天日 瓮牖绳枢之子 氓隶之人 弊在赂秦 为国者无使为积威之所劫哉 臣欲奉诏奔驰 则刘病日笃 箫鼓追随春社近 衣冠简朴古风存(佛狸祠下 一片神鸦社鼓) 出师未捷身先死 长使英雄泪满襟(感时花溅泪 恨别鸟惊心)

【答案】18.①刀光剑影 ②不解之缘 ③志同道合 19.“博物汉字”团队推出了“三千年前系列”短视频。该短视频中的甲骨文字形以动画的形式呈现。该短视频近来在某网络平台的播放量已超过1760万次。 20. ② 再到根据不同场景设计分镜脚本 ⑤ 为了保证视频中甲骨文字形释义的准确性 ⑦ 这些验证的过程虽然耗时 21.(第一段)“三千年前系列”短视频在网络上产生了怎样的反响?

(第二段)“博物汉字”团队成员是怎样的一群人?

(第三段)“三千年前系列”短视频是怎样制作出来的?

(第四段)“博物汉字”团队目前取得了哪些成果? 22.解说词示例:当沉睡千年的甲骨文在指尖苏醒(比喻),战马踏破光阴,车轮卷起烟尘(画面要素:古代战场)。团队成员伏案勾勒,赋予字形跃动的灵魂(工作场景)。这是古与今的对话,让汉字从龟甲走向云端,让文化血脉在数字时代澎湃新生。

23.【答案】例文:

守心明志,笑对人生

“夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”在复杂的世界中,人们常被世俗智识左右,渐渐失去了原本的艺术之心和同情心。丰子恺先生认为,唯有聪明之人能在压迫下坚守内心珍贵。我深以为然,在这纷繁世间,保持内心纯粹与坚守,确乎是人生重要课题。

艺术之心和同情心是人类宝贵品质。艺术是对世界最本真的表达,源于内心感知与创造。“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,从古老岩画到现代绘画、音乐、文学,艺术展现着人类对生活的热爱与探索。同情心是人与人之间情感纽带,能让人对他人痛苦感同身受。“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,充满艺术之心和同情心的人,对世界充满热爱,对他人满怀关爱。

然而,随着年龄增长,世智压迫如影随形。“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”,世俗规则、功利思想让人们变得冷漠麻木。许多人在现实压力和时代诘问下放弃内心追求,为世俗洪流淹没,把赤子之心沉到了水底。

但总有一些人在困境中坚守自我,没有放弃。苏轼一生多次被贬,仕途坎坷,却始终保持对生活的热爱,以豁达心态面对人生。“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,其诗词、书法、绘画展现出内心丰富与对生活的热情。被誉为“敦煌女儿”的樊锦诗,扎根敦煌半个多世纪,“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,通过建设“数字敦煌”项目,保存莫高窟的历史记忆。“中国古典文化的传灯人”叶嘉莹,在海外教书育人,回国设立“迦陵基金”,传承古典文化。“梨园‘小冬皇’”王珮瑜,致力于京剧艺术传承。韩美林创作众多作品,设计北京奥运会会徽和吉祥物“福娃”,创建韩美林艺术基金会,捐建希望小学、美林教室,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,用行动诠释着艺术担当。

白云苍狗,世易时移。在现代社会,我们更需坚守内心纯粹。面对快节奏生活和各种诱惑,“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”,保持清醒头脑,不被世俗观念左右。培养兴趣爱好,让艺术成为生活一部分。同时关爱他人,对他人痛苦给予同情和帮助。

坚守内心纯粹并非易事,需坚定信念和勇气。“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,不断学习反思,提升认知水平,让内心更坚强。

让我们像丰子恺先生说的那样,在复杂世界中保持纯粹之心,坚守内心艺术与同情。那么,内心才会澄澈光明,恰似那一幅《人散后,一弯新月天如水》……

一、现代文阅读(本大题共2小题)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

近些年来,“新中式”的流行,成为令人瞩目的现象。从表面上看,这种中国潮的最大特点就在于:它不是海外知名品牌的西化流行,而是马面裙、宋锦外套、香云纱衬衫等风靡本土,并逐步远销海外。而且,在服饰流行之外,这种热潮早已延伸到家居、饮食、旅行等生活领域,无论是“围炉煮茶”还是“国风摄影”都已成为被追捧的对象。但从深层观之,“新中式”在当代盛行,显现出的是中国“生活美学”的复兴,因为对这种生活方式的追求并不是单纯为了实用,而是有着对美的追求。

“新中式”的走红,也被网友们戏称为“血脉觉醒”。实际上,所谓“血脉觉醒”乃是一种“文化自觉”,其背后凸显出来的乃是中国人尤其是青年一代对中华优秀传统文化的深刻认同。当一名青年人,使用“新中式”、消费“新中式”、分享“新中式”的时候,他内心所荡漾的自豪感与享受度,大概就是对“血脉觉醒”的最佳展现。但仅有“文化自觉”还是不够的,自觉之后还要有“文化自信”,自信之后终会有“文化自立”。只有当我们以本土文化的自立姿态,屹立于世界文化之林的时候,才能真正实现被全球认同的文化复兴。

实际上,历史上的复古大都包含创新。欧洲文艺复兴表面上是为了复古希腊罗马的“古”,但创作出来的是文艺复兴的“新”,唐宋的“古文运动”也是如此,所开启的乃是一代新的文风。“新中式”看似是在复古,其实更是创新,它所实现的恰是中华优秀传统文化的创造性转化与转化性创造。“新中式”并不是要回到昔日传统中国,而是力求以传统文化外在的“形”来复兴其内在的“神”。在创新的过程中,抄袭成风、缺乏新意、东拼西凑的现象必然会出现,但这只是短期现象,可以通过规范产业的方式“开源节流”——开优质之源,节劣质之流,无需进行过于激越的文化批判。

如今,到了“扬帆出海”的时代了,但中国文化的对外传播,并不是去“送文化”,而是要“种文化”。这一“送”与一“种”,其实有着本质差异,“送文化”只能消费一时,“种文化”却可以生生不息。所以,这一轮的文化出海,就是要去海外播撒“新中式”的种子。当然,现在本土只有“新中式”产业的集聚,却没有高品质的品牌,只有文化形象而缺乏文化内蕴,因而在世界上难以争得高端品牌的一席之地,这是需要加以改变的现状。

(摘编自刘悦笛《“新中式”:中国传统生活美学的复兴》)

材料二:

海水江崖纹饰在我国拥有悠久的历史,其影响广泛渗透至绘画、服饰、陶瓷等多个艺术领域,是我国传统吉祥纹饰的重要组成部分。起源可追溯至陶器上以简洁线条形式呈现的图案,象征着海洋的浩瀚与力量。随着历史的演进,在商周时期的青铜器上得到了更为广泛的应用,其图案结构亦逐渐趋向复杂化。至汉代已成为服饰上的装饰元素,在贵族与官员的服饰中,它不仅作为装饰存在,更具有标识身份的功能。唐宋时期在服饰领域的应用达到了成熟阶段,纹饰注重线条的流畅性与动态感,常与云纹、龙凤纹等其他纹饰相结合,创造出层次分明、立体感显著的装饰效果。明清时期在宫廷服饰中的应用达到了顶峰,纹饰设计趋向规范化与程式化,细节处理更精细,色彩运用更丰富,逐渐形成了具有鲜明中国特色的传统纹饰风格。

造型方面,图案将海洋与山脉的元素融合,图案底部由众多斜向排列的曲线组成,被称为“水脚”。水脚之上,波涛汹涌的海浪翻滚,山石矗立于波涛之中,周围装饰有祥云。海水江崖纹饰以对称美学吸引人。色彩上,蓝、白、金等高饱和色调反映自然美,符合中国传统审美。

在中国传统文化中,海水江崖纹饰蕴含着深厚的象征意义。此图案不仅象征着“福禄寿喜”,还蕴含着“一统天下”的深层寓意,在古代中国被广泛应用于皇家服饰及宫廷器物。其波涛汹涌的形态,象征着皇权的至高无上和坚不可摧。特别是在明清两代,该纹饰成为皇帝龙袍上的标准图案。在中国传统文化中,山与水均为国家稳定性的象征。海水江崖纹饰常将山石、云纹等元素融合,构成了一幅江山稳固、国泰民安的图景。

时至当下,在新中式服装设计领域,海水江崖纹饰作为一种具有特色的视觉符号,为设计师群体提供了广阔的自主创新空间。通过对传统图案进行现代诠释与重塑,海水江崖纹饰在新中式服装设计中展现出独特的视觉冲击力。早在2014年APEC(亚太经济合作组织)领导人会议中,各国领导人穿着的新中式服装采用海水江崖纹饰图案,该图案经过简化组合,引人注目。在米兰时装周2025春夏系列的展示现场,某女装品牌推出了其2025春夏系列,在服装的细节处理上,巧妙地融入了海水江崖纹饰以及苗族的蓝染工艺,实现了现代工艺与传统工艺的有机结合。这种结合不仅增添了独特的艺术韵味,也迎合了现代消费者尤其是年轻人对于个性化和时尚化的需求,进而促进了新中式服装设计行业的发展。海水江崖纹饰在新中式服装中的应用,使得产品从众多服装品牌中脱颖而出,增强了品牌的识别度和市场吸引力。

展望未来,海水江崖纹饰在新中式服饰设计领域的应用将更加广泛,它将超越单纯的图案装饰功能,转化为一种文化象征和设计理念,引领新中式服饰设计的新趋势。

(摘编自周婷婷 彭星星《海水江崖纹在新中式服装中的应用》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“新中式”中国潮的最大特点,在于流行的范围从服饰领域向家居等生活领域的全方位延伸。

B.青年人体验“新中式”时,内心涌起对中华优秀传统文化的深刻认同,这是一种“血脉觉醒”。

C.海水江崖纹饰起源可追溯到陶器上简洁线条呈现的图案,发展中融合了山石、云纹等元素。

D.海水江崖纹饰蕴含了深厚的寓意,寄托了古人对江山稳固、国泰民安的政治图景的向往。

2.根据材料相关内容,下列说法正确的一项是( )

A.“新中式”并不是要回到昔日传统中国,所以是否做到对传统文化外在的“形”的复原并不重要。

B.与“种文化”不同的是,“送文化”只能消费一时,可见这里的“送”只是追逐“流行”跟风之举。

C.如果有自媒体声称在某汉代遗址中发现大量绣有海水江崖纹饰的平民服饰,这个消息大概率为真。

D.海水江崖纹饰对称稳重,色调饱和,符合中国传统审美标准,这应该也是其长久流传的一个原因。

3.下列对两则材料论述与说明的分析,不正确的一项是( )

A.材料一第一段由表层到深层指出“新中式”的流行实质上是对中国“生活美学”的追求。

B.材料一以长远眼光看问题,对“新中式”流行过程中出现的抄袭等现象持理性的态度。

C.材料二按照时间顺序,着眼于古今海水江崖纹饰内涵的不同,展开了多角度的对比阐述。

D.材料二中海水江崖纹饰在当下的应用,体现了材料一“新中式”看似复古实则创新的观点。

4.与传统的海水江崖纹饰相比,新中式服装中的海水江崖纹饰有哪些特征 请根据材料二简要概括。

5.海水江崖纹饰在当今世界舞台绽放了独特的魅力,这对我们如何“种文化”有哪些启示 请根据两则材料简要分析。

阅读下面的文字,完成下列小题。

唯一的红军

张炜

也许是我们这个地方过于人烟稀少了,方圆几十里只有一个红军。

我们大家都认识他,闭着眼睛就能想起他的容貌来:他中等个子,表情肃穆,穿了一件黑色的衣裤。他的鼻子在战斗中挨过一枪,后来修复了,结果成了一个横宽的鼻子。他的鼻子差不多有十公分宽。然而我们一点也不觉得他难看。他说话的时候鼻音很重,这就显得越发威严。他的头发没有脱落,但几乎全白了。他不抽烟,也不喝酒,生活极其严谨。虽然年岁很大,但走起路来腰一点不躬。那是真正的军人的步伐。

有一天,我们的学校像过一个盛大的节日,因为到处都贴上了红色的标语,上面写了“向老红军致敬!”……

老红军来了。他给我们讲了红军长征的故事,讲了怎样吃草根和皮带。老红军身上伤痕累累,但我们可以看到的只是他受伤的鼻子。他威严的眼睛望着我们,话语迟钝。他认为我们的建设还很不够,比如通向海滩的只是一条羊肠小道,将来如果发生了事情,那就不好办。即便不发生事情,也不利于生产。一辆车子也开不到海边上去,这怎么能行?他说到这里,把拳头在桌子上重重地捣了一下。

我们就是这样认识了当地唯一的红军。

四周的人真的被动员起来,我们学校也出动了。老师带着同学,挑着筐子,推着手推车。我们从很远的地方拉来粘土和石块,肩膀压肿了,汗水洗透了衣衫,可我们没有一个想要停止。

大约用了一年多的时间,一条宽阔的马路修成了,它向着大海延伸。

当我们在荒滩上长途跋涉,皮肤上的汗水混同着草籽沾在身上,被蚊虫小咬和百刺毛虫叮得处处红肿的时候,当汗水渗到眼睛里,泪水不断涌流的时候,我们从来也没有停止脚步。我们仿佛看到了天上的飞机,身边的弹雨。一个老人——就是那个老红军,好像一开始就是这么衰老,就是这么威严;他扛着一面旗帜,踉跄奔突。他军帽上的五角星耀眼地亮,穿着破衣烂衫,满是损伤的皮肤从破碎的军装里裸露出来,有的地方淌着血……

自从公路修起以后,荒原上就变得忙碌了。似乎人们再也不能容忍有了一条大动脉的荒原还在沉寂。于是一群群人涌到海上拉鱼,到荒原伐木,采药材,割草。荒原做出了无私的奉献。好象它是取之不尽的。那么多的木材,那么多的干草,以及那么多的鱼产品,源源不断地从马路上运出。

我们又一次动员起来了,组成一个又一个垦荒队,在一个严寒的冬天,拉着帐蓬,浩浩荡荡开往海滩,要把整个荒原都开发出来,建粮食基地,种小麦、玉米,办农场。

一声令下,开始放火烧荒。蹬上屋顶,就可以望见北方那一片红色的大火。火焰燎着星星,传来一阵奇怪的声音。有人说那是星星被燎疼了,星星在吱吱尖叫。

海滩上到处是被烧掉的草皮,有的地方积了厚雪,火就熄灭了。于是当太阳出来时,大地像一个野兽换掉的皮毛一样斑斑点点。帐蓬里满是散发着臭味的皮靴,肮脏的衣裤;行李卷上闪着油光,旁边是马灯,碗筷,和熏黑了的水壶。整个海滩就像军营一样。到了夜晚,有的地方放起了鞭炮,还有的地方燃起了篝火。闭上眼睛,会误以为来到了战场。

我们脑子里都有一幅相同的战斗画面,仿佛又看到一个老人躺在火光下,烈火向他逼近;口腔里的血凝成一块,他就愤怒地吐出……枪声越来越近,突然他变为一匹红色的马,在一片火海中奔腾不停。火焰燎了它的鬃毛,它发出了哀痛的长嘶。它冲出了火阵,迎着一片熟悉的红旗冲去……

就在我们学校开上荒原的第二天,传来一个奇怪的消息:老红军跟上面的一个大人物吵起来。老红军怒拍膝盖,说痛恨自己没有了武器——如果有武器,非亲手把那个领导人干掉不可。

我们大家都惊奇地问:老红军为什么发火?嫌我们干得不快吗?

那是一个大雪天,我们从帐蓬出来,一转脸,看到从马路斜坡上下来一个手持拐杖的人。我们往前走了几步,看出他正是老红军!

他穿了一件破旧的老羊皮袄,黑色的毛皮在领口那儿翻着。他巨大的鼻孔喷出一团团白气;那气又在羊毛梢上凝成了白霜。他没有戴帽子,又白又短的头发茬儿跟黑色的羊毛形成了明显的对比。他的拐杖是一个破旧的锹柄改成的。他穿着一个半长筒的皮靴。皮靴已经破碎,从破碎的洞洞里露出了一撮撮麦草。他正艰难地往帐蓬边上走。他掀开一个帐蓬的帘子,看了看里面酣睡的人,又往另一个帐蓬走去……

我们跟在他的后面,悄悄地不吱一声。后来我们见他蹲在那儿,双手抖动。伸出手里的锹柄,轻轻地把那层雪幔拨开,露出了一片未燃的茅草。他伸于抚摸着,一直抚摸了五六分钟。后来他又用锹柄轻轻地覆上白雪。这样呆了一会儿,他又站起往前走。起风了,一股白雪撩开他的衣襟,冲进他的胸口那儿,他像没有看见,昂起头,四下遥望。更远的地方,透过雪雾可以望见另一片帐蓬的影子。他长长叹了一声,往那儿走去。

巨大的脚印留在雪地上。我们伸出脚试了试,发现只有他的脚印三分之二大。

这之后,大约有一个多月的时间,我们的垦荒队差不多大获全胜了。视野之内,所有的茅草和树林全部被我们干掉了。新翻的土地上,无数的草根和树棵都被铁耙子拉出,汇到一起,晒得焦干之后又被烧成灰烬。

也就在我们欢庆胜利时,一个噩耗传来——老红军死了。

再也没有红军了。他让我们开出了一条通向大海之路,我们就沿着这条路走向了阔大的原野,进而又改变了这片原野。可这到底是不是老红军的意愿呢?没人知道。

二十年后的今天,我怀着无比悲凉的心情,一次又一次踏上这条路,去寻找心中唯一的红军、他遗落在荒原上的声音。

举目四望,苍苍茫茫。由于失去了茅草和树林,失去了一片绿洲,多年的北风掀起的黄沙彻底毁掉了良田,那一个个沙丘像巨大的坟墓一样,罗列在视野内。这里埋葬着老红军的愿望吗?埋葬着老红军的真正意图吗?

我大声地询问。

得不到回答……

(有删改)

6.单选题

下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.老红军修复的横宽鼻子以及身上的累累伤痕,是他九死一生所赢得的声望与威严的体现。

B.在老红军精神力量的感召下,“我们”一次又一次被动员起来修建马路、开垦海滩荒原。

C.老红军对“我们”改造海滩的速度很不满,对改造过程中破坏海滩原有生态无比痛心。

D.“老红军之死”发生在“我们”欢庆海滩改造胜利之时,喻示了老红军愿望终将落空。

7.单选题

下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说篇幅微小,并未展现老红军指导修路、垦荒的完整过程,也没有尖锐复杂的情节结构,但作者以独特的叙事让小说别有韵味。

B.小说在描写“我们”修路时,插入了想象中老红军在枪林弹雨中鏖战的场景:穿破衣、满身伤,踉跄奔突,进一步强化了红军精神力量的影响。

C.小说表现人物的细节描写很有特色,老红军的肖像、心理、行为举止是通过“我们”的视角所见所察,这便形成了读者与人物间特殊的审美距离。

D.小说以一个“得不到回答……”的开放式结尾收束,引发人们思考:“善”的初衷如果在推进中执行不当,可能造成“恶”的结果。

8.简答题

小说以“我们”这个群体视角叙述故事,最后转为“我”的视角收束全篇,这种叙述方法的改变有什么效果?

9.简答题

作者把垦荒时“狼藉惨烈的沙滩”与“老红军在烈火中战斗”两个场景并举,构思巧妙,独具匠心。请结合文本加以分析。

二、文言文阅读(本大题共1小题)

阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

赞曰:久矣夷狄之为患也!故自汉兴,忠言嘉谋之臣曷尝不运筹策相与争于庙堂之上乎?人持所见,各有同异,然总其要,归两科而已。缙绅之儒则守和亲,介胄之士则言征伐,皆偏见一时之利害,而未究匈奴之终始也。

昔和亲之论,发于刘敬。是时,天下初定,新遭平城之难,故从其言,约结和亲,赂遗单于,冀以救安边境。孝惠、高后时遵而不违,匈奴寇盗不为衰止,而单于反以加骄倨。逮至孝文,与通关市,妻以汉女,增厚其赂,而匈奴数背约束,边境屡被其害。是以文帝中年,遂躬戎服,亲御鞍马,从六郡良家材力之士,驰射上林,聚天下精兵,军于广武,顾问冯唐,与论将帅,喟然叹息,思古名臣,此则和亲无益,已然之明效也。

当孝武时,虽征伐克获,而士马物故亦略相当;虽开河南之野,建朔方之郡,亦弃造阳之北九百余里……至孝宣之世,承武帝奋击之威,权时施宜,覆以威德,然后单于稽首臣服,遣子入侍,三世称藩,宾于汉庭。是时,边城晏闭,黎庶亡干戈之役。

是故圣王不与约誓,不就攻伐,约之则费赂而见欺,攻之则劳师而招寇。来则惩而御之,去则备而守之,盖圣王制御之常道也。

(节选自班固《汉书·匈奴传》)

材料二:

策者曰:“夷狄相攻,中国之利。”呜呼!安所得亡国之言而称之邪!冒顿不灭东胡,不敢犯汉;蒙古不灭金,不敢亡宋。夷狄非能猝强者也,其猝强者,则又其将衰而无容惧者也。刘渊之鸷,不再世而即绝,元昊之凶,有宁夏而不敢逾环庆之塞,惟其骤起也。若夫若爝火在积薪之下日吞其俦类浸以荧荧而中国不知。如或知之,覆以自慰曰:此吾之利也。乃地浸广,人浸众,战数胜,胆已张,遂一发而不可遏。赵充国藉藉称夙将,而曰:“乌桓数犯塞,匈奴击之,于汉便。”【注】此宋人借金灭辽、借元灭金之祸本也。霍光听范明友追匈奴便击乌桓,匈奴由是恐,不能复出兵,韪矣哉!

(节选自王夫之《读通鉴论》卷四)

【注】公元前78年,匈奴派兵攻打乌桓,大将军霍光想趁机出兵匈奴,曾分别向赵充国和范明友询问意见。

10.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

若夫A若爝B火在积薪C之下D日吞其俦E类F浸以G荧荧H而中国不知

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.赞,纪传体史书篇末的评论性文字,“赞曰”与《史记》“太史公曰”作用类似。

B.从,跟从,与《鸿门宴》“沛公旦日从百余骑来见项王”中的“从”字意思相同。

C.则,表判断,与《种树郭橐驼传》“他植者则不然”中的“则”字用法不相同。

D.覆,反、反而,与《苏武传》“置煴火,覆武其上”中的“覆”字意思不相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.班固认为,汉朝臣子针对匈奴之患提出的建议,都只看到了一时的利害,没有探究匈奴为患的始末。

B.汉高祖听从刘敬建议与匈奴和亲,文帝则对匈奴采取武力征伐,策略的改变与国家实力强弱的变化相关。

C.武帝征伐匈奴虽有收获,但人马损失与匈奴差不多,虽然获得了黄河以南的土地,但也放弃了一些土地。

D.材料二采用了事例论证、比喻论证和对比论证等手法,针对“夷狄相攻,中国之利”的说法展开分析。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)妻以汉女,增厚其赂,而匈奴数背约束,边境屡被其害。

(2)元昊之凶,有宁夏而不敢逾环庆之塞,惟其骤起也。

14.两则材料对于解决夷狄之患的主张有何不同?请简要概括。

三、古代诗歌阅读(本大题共1小题)

阅读下面这首宋诗,完成小题。

次韵许推官行县①道中纪事

王禹偁

禾头低映黍头昂,处处沟塍水面凉。

村路扶携无冻馁,里门嬉戏有丁黄②。

鸡豚入市溪鱼美,梨枣登盘社酒香。

岁乐田家风景好,待君模写奏明光。

【注】①行县:官员巡行县中之事。②丁黄:古代男女始生为黄,男二十一为丁。

15.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.题目不仅说明了这首诗用韵的依据,还交代了本诗写作内容的由来。

B.“昂”字运用拟人的手法,形象地描写了农作物充满生机的生长状态。

C.“鸡豚”“溪鱼”“社酒”等意象表明诗人希望像陶渊明一样归隐村野。

D.诗歌以朴实的语言描写了农村的景物和风俗,具有浓郁的生活气息。

16.有评论认为,本诗最后一句“待君模写奏明光”与柳永《望海潮》中的“归去凤池夸”一句有异曲同工之妙。请结合相关内容简要分析。

四、名篇名句默写(本大题共1小题)

17.默写

(1)杜牧《阿房宫赋》中,表现阿房宫面积之广、规模之大的两句是“,”。

(2)贾谊在《过秦论》中交代陈涉的身份,说他不过是个“,”,且是被迁戍边的兵卒。

(3)唐太宗说“以史为鉴,可以知兴替”,苏洵在《六国论》中指出六国灭亡的原因是“”,从而得出“”的结论,至今仍有借鉴意义。

(4)《陈情表》中李密向晋武帝申述“臣之进退,实为狼狈”,其中“,”两句照应了欲“进”而不能。

(5)古代很多节日记录着先民们的农事劳动生活,如社日,社日有春社和秋社。“社”指的是土地神,其频繁出现在古诗词中,如“,”。

(6)古人云:“男儿有泪不轻弹,只因未到伤心处。”我们在古诗词中也总能看到男儿因感伤国事而落泪,比如杜甫诗中就有“,”。

五、语言文字运用(本大题共1小题)

阅读语段,完成各题。

近来,“博物汉字”团队推出的以动画的形式呈现甲骨文字形的“三千年前系列”短视频在某网络平台的播放量已超过1760万次。战马飞奔,车轮翻滚,士兵手持弓箭、盾牌列队出征……短视频里,一个个由甲骨文字形变化而来的动态元素,让人仿佛看到了古代战场上的 ① 。网友纷纷感慨“象形文字魅力无穷”“以动画形式展现文字,颇有创意”。

“我们团队的成员是一群热爱传统文化的‘90后’,他们大多数是字库公司的职员。”“博物汉字”运营负责人黄丽洁向记者介绍。他们在工作中与甲骨文结下了 ② 。虽然团队规模并不大,全职参与内容生产的仅六位成员,但大家 ③ ——都想借助短视频做好甲骨文科普工作,传播汉字文化——于是聚集在一起,共同做一番事业。

黄丽洁笑着说:“做这种视频老难了,我们一直都是慢工出细活。”①一方面,让甲骨文字形“动”起来需要经过多道工序。②从筛选适合表现的甲骨文字形,到结合字形与含义确定每个字需要动态处理的笔画,再到不同场景设计分镜脚本,并借助特效软件生成最终视频,③每一步都需要团队成员不断构思、优化。④比如,光是制作“舞”这一个字,“博物汉字”团队就花了两三天。⑤另一方面,为了保证视频中甲骨文字形释义准确与否,⑥“博物汉字”团队需要阅读大量甲骨文专业书籍,参考相关文献,有时还要去博物馆考证。⑦在他们看来,虽然这些验证的过程耗时,但也是必不可少的。

从最开始的甲骨文表情包,到用甲骨文演绎《西游记》《三国演义》等四大名著,再到用甲骨文动态还原商周时期的各种场面,“博物汉字”团队目前已向网友们介绍了约300个甲骨文字形。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。

19.文中第一段画横线的句子是一个长句,请将其改成三个较短的语句,可以改变语序,少量增删词语,但不得改变原意。

20.文中第三段有三处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。

(1)序号:修改为:。

(2)序号:修改为:。

(3)序号:修改为:。

21.请分别用一个疑问句概括上文各段的主要内容,每句20个字左右。

22.为推广汉字文化,现需制作一支主题为“古字新生”的短视频,请你补全拍摄脚本中的解说词。要求:(1)运用比喻修辞手法;(2)结合画面要素“古代战场、团队成员工作场景”;(3)语言凝练生动,不超过100字。

拍摄主题 画面组成要素 解说词(补全)

古字新生 古代战场、团队成员工作场景 __________

六、作文(本大题共1小题)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

本试卷阅读II的材料二中说:“人类本来是艺术的,本来是富于同情的。只因长大起来,把这点心灵阻碍或消磨了。”

你是否同意上述说法?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

【答案】1.A

2.D

3.C

4.①成为大众化的普通纹饰,不再是皇权的象征。②图案灵活,通过简化、融合等方式重塑图案。③工艺多元,实现了现代工艺与传统工艺的有机结合。④审美上趋向个性化和时尚化。

5.①态度上要有对本土传统文化的自信与自立。②甄选能体现中华优秀传统文化、有识别度的优质载体,打造独特的文化品牌。③自主创新,对传统文化进行现代诠释与重塑,丰富文化内涵。

6.C;

7.C;

8.叙事方式更多样,补充了对“我们”这个群体故事本身的审视观照;反思“我们”的行为、做法,使作品的主题更多元、丰富,增添了作品的厚重感;

9.“沙滩狼藉”的“实”与“红军战斗”的“虚”,二者对举,突破时空限制,拓展了深度和广度;形成巨大的反差,对读者产生强大的冲击力;寓作者的评价于对举场景中,增添作品的感染力。

【答案】10.DFH 11.B 12.B 13.(1)把汉朝的女子嫁给匈奴单于为妻,增加赠送的财物,然而匈奴屡次违背盟约,边境多次遭受他们的侵害。

(2)元昊凶恶残暴,占据了宁夏地区却不敢越过环庆的关塞,就是因为他们是迅速兴起的缘故啊。 14.

①材料一主张:不与夷狄订立和亲盟约,不主动(一味地)对他们进行攻伐(或者“夷秋来犯就抗击他们,夷狄离去就防备守卫”)。 ②材料二主张:夷狄相攻之时,不能坐看夷狄强大,应该积极使用武力攻伐。

参考译文:

材料一:

评论说:夷狄造成祸患已经很久了!所以自从汉朝建立以来,忠诚有谋略的大臣们哪有不在朝堂上一起筹划计策相互争论的呢?人们秉持自己的见解,各有相同和不同之处,然而总结其中的要点,归结为两类罢了。士大夫中的儒生主张坚守和亲政策,武将们则主张进行征伐,(他们)都只是看到一时的利害关系,而没有深入探究匈奴问题的始终。

从前和亲的主张,是由刘敬提出的。当时,天下刚刚平定,又刚刚遭遇平城之战的失败,所以(汉朝)听从了他的建议,约定结成和亲关系,赠送财物给单于,希望借此使边境得到安宁。汉孝惠帝、高后时期遵循这一政策没有违背,但是匈奴的侵扰劫掠并没有减少停止,而单于反而更加骄横傲慢。到了汉文帝时期,(汉朝)与匈奴开通边境贸易,把汉朝的女子嫁给单于为妻,增加了赠送的财物,然而匈奴多次违背约定,边境屡次遭受他们的侵害。因此汉文帝中年的时候,就亲自穿上军装,亲自驾驭战马,带领六郡中出身良好、有才能和力量的人,在上林苑骑马射箭,聚集天下的精兵,驻扎在广武,向冯唐询问并和他讨论将帅的问题,感慨叹息,思念古代的名臣,这就说明和亲没有益处,已经是很明显的事实了。

到汉武帝时期,虽然征伐取得了胜利,俘获了很多(敌人和财物),但士兵和战马死亡的数量也大致相当;虽然开辟了黄河以南的土地,建立了朔方郡,却也放弃了造阳以北九百多里的土地……到汉宣帝时期,继承了汉武帝奋力攻击匈奴的声威,权衡时势采取适宜的措施,用威望和恩德覆盖(匈奴),然后单于叩首称臣,派遣儿子入朝侍奉,三代都向汉朝称藩,到汉朝朝廷来朝拜。这时,边境的城门很晚才关闭,百姓没有战争的劳役。

所以圣明的君王不与(夷狄)订立盟约,不轻易进行攻伐,订立盟约就会耗费财物还会被欺骗,进行攻伐就会使军队疲劳还会招来敌寇。(夷狄)来侵犯就惩罚并抵御他们,(夷狄)离去就做好防备坚守边境,这大概就是圣明的君王控制和抵御(夷狄)的常道吧。

材料二:

献策的人说:“夷狄之间相互攻打,这对中原王朝是有利的。”唉!从哪里得到这种会导致国家灭亡的言论还加以称赞呢!冒顿没有灭掉东胡之前,不敢侵犯汉朝;蒙古没有灭掉金国之前,不敢灭亡宋朝。夷狄不是能够突然变得强大的,那些突然强大起来的,又往往是他们即将衰败而不值得害怕的情况。刘渊凶猛强悍,没有传至第二代就灭亡了,元昊凶狠,占据宁夏却不敢越过环庆的边塞,就是因为他们突然兴起的缘故。至于(有的夷狄势力)就像小火把在堆积的柴草下面,每天吞并它的同类,逐渐燃烧得越来越旺,然而中原王朝却不知道。如果有人知道了,反而安慰自己说:这对我们是有利的。于是(夷狄)的土地逐渐扩大,人口逐渐增多,多次战斗取胜,胆子已经张大,于是一旦发作就不可遏制。赵充国是赫赫有名的老将,却还说:“乌桓多次侵犯边塞,匈奴攻打他们,对汉朝是有利的。”这就是宋朝人借金国灭辽国、借蒙古灭金国(最终导致自己灭亡)的祸根所在啊。霍光听从范明友的建议,在追击匈奴的时候顺便攻打乌桓,匈奴因此恐惧,不敢再出兵,这是正确的啊!

【答案】15.C 16.同:两者都表达了对地方官员政绩的赞美,并期待他们得到朝廷的重用;

异:王诗描绘乡村田园美景,表达对乡村生活的赞美及对百姓的关切;柳词描绘杭州城市繁华的景象,期盼自己得到当地官员的赏识。

17.【答案】 覆压三百余里 隔离天日 瓮牖绳枢之子 氓隶之人 弊在赂秦 为国者无使为积威之所劫哉 臣欲奉诏奔驰 则刘病日笃 箫鼓追随春社近 衣冠简朴古风存(佛狸祠下 一片神鸦社鼓) 出师未捷身先死 长使英雄泪满襟(感时花溅泪 恨别鸟惊心)

【答案】18.①刀光剑影 ②不解之缘 ③志同道合 19.“博物汉字”团队推出了“三千年前系列”短视频。该短视频中的甲骨文字形以动画的形式呈现。该短视频近来在某网络平台的播放量已超过1760万次。 20. ② 再到根据不同场景设计分镜脚本 ⑤ 为了保证视频中甲骨文字形释义的准确性 ⑦ 这些验证的过程虽然耗时 21.(第一段)“三千年前系列”短视频在网络上产生了怎样的反响?

(第二段)“博物汉字”团队成员是怎样的一群人?

(第三段)“三千年前系列”短视频是怎样制作出来的?

(第四段)“博物汉字”团队目前取得了哪些成果? 22.解说词示例:当沉睡千年的甲骨文在指尖苏醒(比喻),战马踏破光阴,车轮卷起烟尘(画面要素:古代战场)。团队成员伏案勾勒,赋予字形跃动的灵魂(工作场景)。这是古与今的对话,让汉字从龟甲走向云端,让文化血脉在数字时代澎湃新生。

23.【答案】例文:

守心明志,笑对人生

“夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”在复杂的世界中,人们常被世俗智识左右,渐渐失去了原本的艺术之心和同情心。丰子恺先生认为,唯有聪明之人能在压迫下坚守内心珍贵。我深以为然,在这纷繁世间,保持内心纯粹与坚守,确乎是人生重要课题。

艺术之心和同情心是人类宝贵品质。艺术是对世界最本真的表达,源于内心感知与创造。“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,从古老岩画到现代绘画、音乐、文学,艺术展现着人类对生活的热爱与探索。同情心是人与人之间情感纽带,能让人对他人痛苦感同身受。“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,充满艺术之心和同情心的人,对世界充满热爱,对他人满怀关爱。

然而,随着年龄增长,世智压迫如影随形。“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”,世俗规则、功利思想让人们变得冷漠麻木。许多人在现实压力和时代诘问下放弃内心追求,为世俗洪流淹没,把赤子之心沉到了水底。

但总有一些人在困境中坚守自我,没有放弃。苏轼一生多次被贬,仕途坎坷,却始终保持对生活的热爱,以豁达心态面对人生。“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,其诗词、书法、绘画展现出内心丰富与对生活的热情。被誉为“敦煌女儿”的樊锦诗,扎根敦煌半个多世纪,“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,通过建设“数字敦煌”项目,保存莫高窟的历史记忆。“中国古典文化的传灯人”叶嘉莹,在海外教书育人,回国设立“迦陵基金”,传承古典文化。“梨园‘小冬皇’”王珮瑜,致力于京剧艺术传承。韩美林创作众多作品,设计北京奥运会会徽和吉祥物“福娃”,创建韩美林艺术基金会,捐建希望小学、美林教室,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,用行动诠释着艺术担当。

白云苍狗,世易时移。在现代社会,我们更需坚守内心纯粹。面对快节奏生活和各种诱惑,“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”,保持清醒头脑,不被世俗观念左右。培养兴趣爱好,让艺术成为生活一部分。同时关爱他人,对他人痛苦给予同情和帮助。

坚守内心纯粹并非易事,需坚定信念和勇气。“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,不断学习反思,提升认知水平,让内心更坚强。

让我们像丰子恺先生说的那样,在复杂世界中保持纯粹之心,坚守内心艺术与同情。那么,内心才会澄澈光明,恰似那一幅《人散后,一弯新月天如水》……

同课章节目录