福建省厦门市第一中学2024-2025学年高二下学期3月月考语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省厦门市第一中学2024-2025学年高二下学期3月月考语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 56.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-16 16:01:01 | ||

图片预览

文档简介

福建省厦门市一中2024-2025学年高二3月月考语文试题

一、文言小题(本大题共3小题)

1.下列句子中对加点词语的解释,全都正确的一项是( )

A.女也不爽(心情舒畅) 何乃太区区(情意深挚) 以手抚膺坐长叹(徒然)

B.府吏见丁宁(被) 虽与府吏要(求取) 宁溘死以流亡兮(突然)

C.始适还家门(出嫁) 咥其笑矣(讥笑) 悔相道之不察兮(观察)

D.多谢后世人(感谢) 便言多令才(美好) 西当太白有鸟道(阻挡)

2.下列选项中的加点词,全部是偏义复词的一项是( )

①五里一徘徊 ②便可白公姥 ③昼夜勤作息 ④便作旦夕间

⑤逼迫兼弟兄 ⑥我有亲父兄 ⑦否泰如天地 ⑧贵贱情何薄

A.②③⑤⑥ B.①③⑥⑦ C.②④⑤⑧ D.①④⑦⑧

3.下列选项中,全部都含有通假字的一项是( )

A.犹可说也 终老不复取 皇览揆余初度兮

B.隰则有泮 摧藏马悲哀 偭规矩而改错

C.不思其反 箱帘六七十 扈江离与辟芷兮

D.士贰其行 何意致不厚 伏清白以死直兮

二、语言文字运用(本大题共1小题)

4.下列对课文内容的理解,不正确的一项是( )

A.《氓》以一个女子的口吻讲述自己从恋爱、结婚到被抛弃的过程,展示了她从情意绵绵到悲伤无助,再到激愤决绝的心路历程,将叙事与抒情巧妙结合起来。

B.《孔雀东南飞》是一首现实主义乐府诗,也是长篇叙事诗。全诗故事性强,情节波澜起伏,扣人心弦,语言生动细腻而平实流畅,多运用对话推动情节发展。

C.《蜀道难》是杂言古体诗,格律不拘,形式灵活。诗歌运用奇特的比喻、丰富的想象,将蜀道之难描绘到极致,体现了诗人豪放飘逸的诗风。

D.《扬州慢》聚焦于扬州今昔盛衰的对比,“千岩老人以为有黍离之悲也”。其中“黍离之悲”,指自己无法得到朝廷重用、心怀忧伤之悲。

三、现代文阅读(本大题共2小题)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

近些年来,“新中式”的流行,成为令人瞩目的现象。从表面上看,这种中国潮的最大特点就在于:它不是海外知名品牌的西化流行,而是马面裙、宋锦外套、香云纱衬衫等风靡本土,并逐步远销海外。而且,在服饰流行之外,这种热潮早已延伸到家居、饮食、旅行等生活领域,无论是“围炉煮茶”还是“国风摄影”都已成为被追捧的对象。但从深层观之,“新中式”在当代盛行,显现出的是中国“生活美学”的复兴,因为对这种生活方式的追求,并不是单纯为了实用,而是有着对美的追求。

“新中式”的走红,也被网友们戏称为“血脉觉醒”。实际上,所谓“血脉觉醒”乃是一种“文化自觉”,其背后凸显出来的乃是中国人尤其是青年一代对中华优秀传统文化的深刻认同。当一名青年人,使用“新中式”、消费“新中式”、分享“新中式”的时候,他内心所荡漾的自豪感与享受度,大概就是对“血脉觉醒”的最佳展现。但仅有“文化自觉”还是不够的,自觉之后还要有“文化自信”,自信之后终会有“文化自立”。只有当我们以本土文化的自立姿态,屹立于世界文化之林的时候,才能真正实现被全球认同的文化复兴。

实际上,历史上的复古大都包含创新。欧洲文艺复兴表面上是为了复古希腊罗马的“古”,但创作出来的是文艺复兴的“新”,唐宋的“古文运动”也是如此,所开启的乃是一代新的文风。“新中式”看似是在复古,其实更是创新,它所实现的恰是中华优秀传统文化的创造性转化与转化性创造。“新中式”并不是要回到昔日传统中国,而是力求以传统文化外在的“形”来复兴其内在的“神”。在创新的过程中,抄袭成风、缺乏新意、东拼西凑的现象必然会出现,但这只是短期现象,可以通过规范产业的方式“开源节流”——开优质之源,节劣质之流,无需进行过于激越的文化批判。

如今,中国文化到了“扬帆出海”的时代了,但中国文化的对外传播,并不是去“送文化”,而是要“种文化”。这一“送”与一“种”,其实有着本质差异,“送文化”只能消费一时,“种文化”却可以生生不息。所以,这一轮的文化出海,就是要去海外播撒“新中式”的种子。当然,现在本土只有“新中式”产业的集聚,却没有高品质的品牌,只有文化形象而缺乏文化内蕴,因而在世界上难以争得高端品牌的一席之地,这是需要加以改变的现状。

(摘编自刘悦笛《“新中式”:中国传统生活美学的复兴》)

材料二:

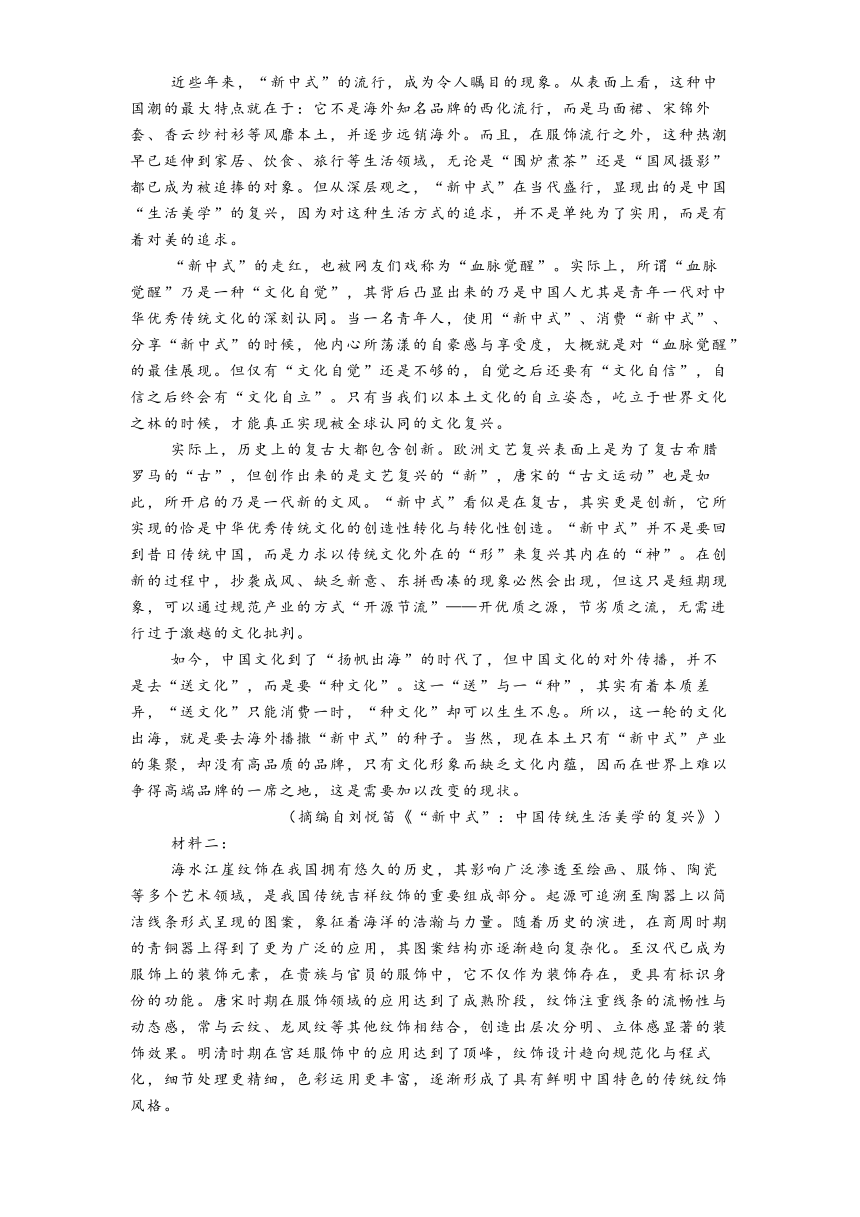

海水江崖纹饰在我国拥有悠久的历史,其影响广泛渗透至绘画、服饰、陶瓷等多个艺术领域,是我国传统吉祥纹饰的重要组成部分。起源可追溯至陶器上以简洁线条形式呈现的图案,象征着海洋的浩瀚与力量。随着历史的演进,在商周时期的青铜器上得到了更为广泛的应用,其图案结构亦逐渐趋向复杂化。至汉代已成为服饰上的装饰元素,在贵族与官员的服饰中,它不仅作为装饰存在,更具有标识身份的功能。唐宋时期在服饰领域的应用达到了成熟阶段,纹饰注重线条的流畅性与动态感,常与云纹、龙凤纹等其他纹饰相结合,创造出层次分明、立体感显著的装饰效果。明清时期在宫廷服饰中的应用达到了顶峰,纹饰设计趋向规范化与程式化,细节处理更精细,色彩运用更丰富,逐渐形成了具有鲜明中国特色的传统纹饰风格。

造型方面,图案将海洋与山脉的元素融合,图案底部由众多斜向排列的曲线组成,被称为“水脚”。水脚之上,波涛汹涌的海浪翻滚,山石矗立于波涛之中,周围装饰有祥云。海水江崖纹饰以对称美学吸引人。色彩上,蓝、白、金等高饱和色调反映自然美,符合中国传统审美。

在中国传统文化中,海水江崖纹饰蕴含着深厚的象征意义。此图案不仅象征着“福禄寿喜”,还蕴含着“一统天下”的深层寓意,在古代中国被广泛应用于皇家服饰及宫廷器物。其波涛汹涌的形态,象征着皇权的至高无上和坚不可摧。特别是在明清两代,该纹饰成为皇帝龙袍上的标准图案。在中国传统文化中,山与水均为国家稳定性的象征。海水江崖纹饰常将山石、云纹等元素融合,构成了一幅江山稳固、国泰民安的图景。

时至当下,在新中式服装设计领域,海水江崖纹饰作为一种具有特色的视觉符号,为设计师群体提供了广阔的自主创新空间。通过对传统图案进行现代诠释与重塑,海水江崖纹饰在新中式服装设计中展现出独特的视觉冲击力。早在2014年APEC(亚太经济合作组织)领导人会议中,各国领导人穿着的新中式服装采用海水江崖纹饰图案,该图案经过简化组合,引人注目。在米兰时装周2025春夏系列的展示现场,某女装品牌推出了其2025春夏系列,在服装的细节处理上,巧妙地融入了海水江崖纹饰以及苗族的蓝染工艺,实现了现代工艺与传统工艺的有机结合。这种结合不仅增添了独特的艺术韵味,也迎合了现代消费者尤其是年轻人对于个性化和时尚化的需求,进而促进了新中式服装设计行业的发展。海水江崖纹饰在新中式服装中的应用,使得产品从众多服装品牌中脱颖而出,增强了品牌的识别度和市场吸引力。

展望未来,海水江崖纹饰在新中式服饰设计领域的应用将更加广泛,它将超越单纯的图案装饰功能,转化为一种文化象征和设计理念,引领新中式服饰设计的新趋势。

(摘编自周婷婷、彭星星《海水江崖纹在新中式服装中的应用》)

5.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“新中式”中国潮的最大特点,在于流行的范围从服饰领域向家居等生活领域的全方位延伸。

B.青年人体验“新中式”时,内心涌起对中华优秀传统文化的深刻认同,这是一种“血脉觉醒”。

C.海水江崖纹饰的起源可追溯到陶器上简洁线条呈现的图案,发展中融合了山石、云纹等元素。

D.海水江崖纹饰蕴含了深厚的寓意,寄托了古人对江山稳固、国泰民安的政治图景的向往。

6.根据材料相关内容,下列说法正确的一项是( )

A.“新中式”并不是要回到昔日传统中国,所以是否做到对传统文化外在的“形”的复原并不重要。

B.与“种文化”不同的是,“送文化”只能消费一时,可见这里的“送”只是追逐“流行”、跟风之举。

C.如果有自媒体声称在某汉代遗址中发现大量绣有海水江崖纹饰的平民服饰,这个消息大概率为真。

D.海水江崖纹饰对称稳重,色调饱和,符合中国传统审美标准,这应该也是其长久流传的一个原因。

7.下列对两则材料论述与说明的分析,不正确的一项是( )

A.材料一第一段由表层到深层,指出“新中式”的流行实质上是对中国“生活美学”的追求。

B.材料一以长远眼光看问题,对“新中式”流行过程中出现的抄袭等现象持理性的态度。

C.材料二按照时间顺序,着眼于古今海水江崖纹饰内涵的不同,展开了多角度的对比阐述。

D.材料二中海水江崖纹饰在当下的应用,体现了材料一“新中式”看似复古实则创新的观点。

8.海水江崖纹饰在当今世界舞台绽放了独特的魅力,这对我们如何“种文化”有哪些启示?请根据两则材料简要分析。

阅读下面的文字,完成各题。

机械的诗——旅途随笔之一

巴 金

为了去看一个朋友,我做了一次新宁铁路上的旅客。三个朋友伴着我从会城到公益,我们在火车里大概坐了三个钟头。时间很长,天气很热,但是我并不觉得寂寞。

南国的风物含有一种迷人的力量。在我的眼里一切都显出一种梦境般的美丽:那样茂盛的绿树,那样明亮的红土,那一块一块的稻田,那一堆一堆的房屋,还有明镜似的河水,高耸的碉楼。南国的乡村,虽然这里面包含了不少的痛苦,但在表面上它们究竟是很平静,很美丽的!

到了潭江,火车停住了。车轮没有动,而外面的景物却开始在慢慢地移动。这不是什么奇迹。这是新宁铁路中的一段最美丽的工程。这里没有桥,火车驶上了渡江的轮船,就停留在那上面,让轮船载着它慢慢地渡过江去。

我下了车,把脚踏在坚实的铁板上。船身并不小,甲板上铺着铁轨,火车就躺在那上面喘气,左边有卖饮食的货摊,许多人围在那里谈笑。我一面走,一面看。我走过火车头面前,到了右边。船上有不少工人,朋友告诉我在这船上做工的人数目在一百以上。我似乎没有看见这许多。有些工人在抬铁链,有几个工人在管机械。在每一副机械的旁边至少站得有一个穿香云纱衫裤的工人。他们管理机械,指挥轮船向前进。

看着这些站在机械旁边的工人的昂头自如的神情。我不禁从心底生出了感动。

四周是平静的白水,远处有树有屋。江面很宽。在这样的背景里显出了管理机械的工人的雄姿。机械有规律地响着,火车趴在那里像一条被人制服了的猛蛇。

我看着这一切,在我的心里开始发生了对于这些工人的羡慕。我感到了一种诗情。我仿佛读了一首真的诗。于是一种喜悦的、差不多使得我的心战抖的感情抓住了我。这机械的诗的动人的力量,比任何诗人的作品都要大得多。

一般人以为只有“月夜”“花朝”“青山”“绿水”“爱情”一类的东西才是诗的材料,把诗人当作很rsentimental(感伤的、多愁善感的)的人。其实他们完全不懂得诗。诗应该给人以创造的喜悦,诗应该散布生命。

我不是诗人,但我却相信真正的诗人一定认识机械的力量,机械工作的灵妙,机械运动的优雅,机械制造的完备。机械是创造的,生产的,完美的,有力的。只有机械的诗才能够给人以一种创造的喜悦。

那些工人,那些管理机械、指挥轮船、把千百个人、把许多辆列车载过潭江的工人,当他们站在铁板上面,机械旁边,一面管理机械,一面望那白茫茫的江面,看见轮船慢慢地逼近岸边的时候,他们心里的感觉,如果有人能够真实地写出来,一定是一首好诗。

我在上海常常看见一些大厦的建筑。打桩的时候,许多人都围在那里看。那有力的机械从高处把一根又高又粗的木桩打进土地里面去,一下,一下,声音和动作都是有规律的。它们继续下去,很快地就把木桩完全打进去了。四周的旁观者的脸上都浮出了惊奇的微笑。土地是平的,木头完全埋在地底下了。这似乎是不可信的奇迹。机械完成了奇迹,给了每个人以一种喜悦。这种喜悦的感情,也就是诗的感情。我每次看见工人建筑房屋,就仿佛读一首好诗。

一九三三,六月十日在广州

(有删改)

9.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.作者在写南国的风物时,用了“那一块一块的稻田”“那一堆一堆的房屋”等,语言的节奏感符合火车行进时的动态感。

B.作者认为车过潭江的部分是“新宁铁路中的一段最美丽的工程”,既在于这里风景的优美,更在于工程体现了机械的诗意。

C.作者认为如果只把“月夜”“花朝”“青山”一类的东西当作写诗的材料,其实是不懂诗,依据是这些材料本身缺乏生命力。

D.“诗应该给人以创造的喜悦,诗应该散布生命”是作者对诗的认识,也是他认为机械具有诗意的一个重要前提。

10.本文在写“机械的诗”时写到工人,请简要分析二者之间的内在联系。

11.这篇随笔的最后段跳转到作者在上海的生活见闻,这样写有什么好处?请结合文本简要分析。

四、文言文阅读(本大题共1小题)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

凡与敌战,若审知敌人有可胜之理,则宜速进兵捣之,无有不胜。法曰:“见可则进。”唐李靖为定襄道行军总管①,击破突厥,颉利可汗走保铁山,遣使入朝谢罪,请举国归附。以靖往迎之。颉利虽外请朝谒,而内怀迟疑,靖揣知其意。时诏鸿胪卿唐俭等慰谕之。靖谓副将张公谨曰:“诏使到彼,虏必自安。若万骑贪二十日粮,自白道袭之,必得所欲。”公谨曰:“上已与约降,行人在彼,奈何?”靖曰:“机不可失,韩信所以破齐也。如唐俭辈何足惜哉!”督兵疾进行至阴山遇其斥候千余皆俘以随军。颉利见使者大悦,不虞官兵至也。靖前锋乘雾而行,去其牙帐七里,虏始觉,列兵未及阵,靖纵兵击之。斩首万余级,俘男女十余万,擒其子叠罗施,杀义成公主。颉利亡去,为大同道行军总管张宝相擒之以献。于是,斥地自阴山北至大漠矣。

(节选自《百战奇略》)

材料二:

太宗曰:“昔唐俭使突厥,卿因击而败之。人言卿以俭为死间②,朕至今疑焉。如何?”靖再拜曰:“臣与俭比肩事主,料俭说必不能柔服,故臣因纵兵击之,所以去大患不顾小义也。人谓以俭为死间,非臣之心。按《孙子》,用间最为下策,臣尝著论其末云:水能载舟,亦能覆舟。或用间以成功,或凭间以倾败。若束发事君,当朝正色,忠以尽节,信以竭诚,虽有善间,安可用乎?唐俭小义,陛下何疑?”太宗曰:“诚哉!非仁义不能使间,此岂纤人所为乎?周公大义灭亲,况一使人乎?灼无疑矣!”

(节选自《唐太宗李卫公问对》)

【注】①李靖:唐代名将,封卫国公,世称李卫公。②死间:指派往敌方的间谍不能脱身而为敌方所杀。

12.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

督兵A疾B进C行D至阴山E遇其斥候F千余G皆俘H以随军。

13.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.行人,文中指使者,与《孔雀东南飞》中“行人驻足听”的“行人”意思不同。

B.虞,文中指料想,与成语“尔虞我诈”的“虞”意思不同。

C.去,文中指距离、相距,与《蜀道难》“连峰去天不盈尺”的“去”意思相同。

D.束发,文中指男子成年,与《孔雀东南飞》“结发同枕席”的“结发”意思相同。

14.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.突厥首领颉利在战争中败给了李靖,派遣使者到唐朝谢罪,希望能率领整个国家归附唐朝,唐王朝派遣唐俭等人为使者,对突厥进行抚慰。

B.李靖认为,使者到达后,突厥人一定以为危机已解除,如果此时能抓住机会出兵袭击,一定可以像当年韩信破齐一样,一举击溃敌军。

C.颉利见到唐俭等人十分高兴,完全没有料到唐军会发动进攻,李靖趁其不备,指挥大军杀到,突厥大败,颉利也在逃跑途中被唐军擒获。

D.世人传言李靖以唐俭作为死间,一举打败了突厥,唐太宗就此向李靖求证,李靖表示像唐俭这样的忠臣是无法用来做间谍的,传言不实。

15.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)颉利虽外请朝谒,而内怀迟疑,靖揣知其意。

(2)周公大义灭亲,况一使人乎?灼无疑矣!

16.李靖在与突厥的战争中不顾唐俭安全的原因是什么?

五、古代诗歌阅读(本大题共1小题)

阅读下面诗歌,完成下面小题。

客至

杜甫

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

客至

李弥逊

客至旋盥栉,出门惊两翁。

山川十年隔,风雨一轩同。

人事等飘瓦,生涯各转蓬。

时危命如羽,忧乐酒杯中。

客至

陆游

何处轩车客,能来桑麦村?

一奴先入市,此老自应门。

野果尝皆涩,村醅压尚浑。

残年亦何恨,治世作黎元。

17.下列对诗句的理解与分析,正确的一项是( )

A.杜诗“盘飧”写诗人因厨艺不佳、待客菜肴味道不好而感到抱歉。

B.杜诗“花径”两句采用与客谈话口吻,表现宾主相见的生活情景。

C.李诗“客至”两句勾画出诗人因有客将至不得不紧急梳洗的无奈。

D.陆诗“一奴”两句,“先”“自”两字写出诗人待客的不知所措。

18.三首《客至》都提到酒,但酒中“滋味”各异。请结合诗句简要分析。

六、名篇名句默写(本大题共1小题)

19.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《离骚(节选)》中描述诗人在早晨与晚上采摘香草,借此表明自己始终勤勉修德的两句是“,”。

(2)李白《蜀道难》中,“,”两句通过描写急流与瀑布冲击山崖发出轰响,烘托出蜀道之艰险。

(3)姜夔《扬州慢》词序中“寒水自碧”一句与杜甫《蜀相》中的“,”两句有异曲同工之妙。

(4)物质文明与精神文明要协调发展,如柳永《望海潮》上片的“市列珠玑,户盈罗绮”和下片的“,”两组对偶表现杭州市民物质的充裕与精神的充实。

(5)以典入诗,别有意趣。黄庭坚《登快阁》中“”一句巧用阮籍的典故,表达了诗人不与世俗同流合污的超脱和孤傲的情怀。陆游《临安春雨初霁》中,“”则化用西晋文学家陆机“京洛多风尘,素衣化为缁”之语。

七、语言文字运用(本大题共3小题)

20.下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是( )

①广大新闻工作者常年坚守岗位,夙兴夜寐,坚持用妙笔和镜头记录祖国发展的成就,讴歌党员干部的优良作风。

②来自四川的马盼盼是一名在校学生,刚满19岁的他怀揣梦想,弃笔从戎来到雪域高原,正值花季的他从此把豆蔻年华献给了祖国。

③随着时间的推移,有的传统文化与时俱进,演化出新的内容和形式,有的则坚如磐石,变成了明日黄花。

④断壁残垣也是历史的见证者,关于长城的修缮、重建和扩建工作,我们应最大限度地保留长城的原貌。

⑤6月3日,丝博会暨第21届中国东西部合作与投资贸易洽谈会在曲江国际会展中心开幕,华州区展位前客商络绎不绝。

⑥这是一条经典的旅游路线,既能让你饱览大自然巧夺天工般的美景,又能让你领略多姿多彩的异域风情。

A.①③⑤ B.②③⑥ C.①④⑥ D.②④⑤

21.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

读书的目的仅仅是为了记住书中的内容吗?答案是否定的。阅读有记忆型和批判型之分。记忆型阅读是我们缺乏想象力的根源之一,因为它容易导致盲从书本知识,从而失去质疑精神。批判型阅读是一种创造性阅读,它不追求,而主张激发想象力和灵感,带着自己的思考,让自己变得更有思想。能通过阅读提出有价值的质疑,,通过分析根源找到解决问题的途径和方法,这在泛阅读日益普遍的时候更显得难能可贵。

阅读下面的文字,完成下面小题。

那时您可以想象一个孩子,他玩累了可他还没玩够呢,心里好些新奇的念头甚至等不及到明天。也可以想象是一个老人,无可置疑地走向他的安息地,走得任劳任怨。还可以想象一对热恋中的情人,互相一次次说“我一刻也不想离开你”,又互相一次次说“时间已经不早了”,时间不早了可我一刻也不想离开你,一刻也不想离开你可时间毕竟是不早了。

我说不好我想不想回去。我说不好是想还是不想,还是无所谓。我说不好我是像那个孩子,还是像那个老人,还是像一个热恋中的情人。很可能是这样:我同时是他们三个。我来的时候是个孩子,他有那么多孩子气的念头所以才哭着喊着闹着要来,他一来一见到这个世界便立刻成了不要命的情人,而对一个情人来说,不管多么漫长的时光也是稍纵即逝,那时他便明白,每一步每一步,其实一步步都是走在回去的路上。当牵牛花初开的时节,葬礼的号角就已吹响。

①当他熄灭着走下山去收尽苍凉残照之际,正是他在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝晖之时。②那一天,我也将沉静着走下山去,扶着我的拐杖。③有一天,在某一处山洼里,势必会跑上来一个欢蹦的孩子,抱着他的玩具。④

当然,那不是我。

但是,那不是我吗?

22.“但是太阳,他每时每刻都是夕阳也都是旭日”,你认为这句话应该放在第三段中标有序号的哪一处?请简述理由。

23.文末说“当然,那不是我”,又说“但是,那不是我吗”,你认为是否矛盾?请简要分析。

八、作文(本大题共1小题)

24.阅读下面的材料,根据要求写作。

我们更应突破自身的局限性,还是接受自身的局限性?

请写一篇文章,谈谈你对此的认识和思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

福建省厦门市一中2024-2025学年高二3月月考语文试题答案

1.C

2.A

3.B

4.D

5.A

6.D

7.C

8.①对中国传统文化,坚定文化自信,推进文化自立。

②甄选能体现中华优秀传统文化、有识别度的优质载体,打造独特的(高质量的)文化品牌。

③自主创新,对传统文化进行现代诠释与重塑,丰富文化内涵。

9.C

10.(1)工人的雄姿、自如的神情、内心的诗意与 “机械的诗” 相互映衬;(2)“机械的诗” 需要工人的激发,工人的管理和操作是 “机械的诗” 生成的条件。

11.(1)通过场景的转换,表明 “机械的诗” 到处都存在,写出了它的普遍性;(2)通过对上海建筑工地的描写,进一步说明 “机械的诗” 的内涵,深化了主题;(3)由旅途见闻引出日常生活中的所见所感,充分发挥了随笔自由灵活的特点。

12.CEG

13.D

14.D

15.(1)颉利虽然表面上请求入朝觐见,但内心犹豫不决,李靖揣测到他的心意。

(2)周公为了大义除掉犯罪的亲属,更何况一个使者呢?我明白无疑了(确然无疑了)。

16.①战争中机不可失;

②认为唐俭无法使突厥归附;

③为了消除国家大患顾不得个人小情义。

17.B

18.①杜诗:有友来访,宾主尽欢,兴致盎然。②李诗:时局危难,人事飘零,命途难测。③陆诗:向往安定生活,期待太平盛世。

19. 朝搴阰之木兰兮 夕揽洲之宿莽 飞湍瀑流争喧豗 砯崖转石万壑雷 映阶碧草自春色 隔叶黄鹂空好音 羌管弄晴 菱歌泛夜 青眼聊因美酒横 素衣莫起风尘叹

20.B

21.简单的、机械的知识记忆 通过质疑找到问题的根源

22.应该放在①处。

理由:①“但是” 与上文 “当牵牛花初开的时节,葬礼的号角就已吹响” 构成转折关系。

②总领全段,下文所写的 “残照”“我” 与 “夕阳” 相关,“朝晖”“孩子” 与 “旭日” 相关。

③此句中的 “他” 表明指代对象为太阳,使下文中 “他” 的出现不显得突兀。

23.不矛盾。

①第一处用陈述语气,表明那个孩子并不是 “我”,强调 “我” 已失去了孩子的活力。(客观事实)

②第二处用反问语气,暗示 “我” 仍希望像孩子一样快乐生活,积极面对人生。(主观愿景)

24.略

参考译文:

材料一:

凡是对敌作战,如果明知敌人有可以战胜的道理,就应当迅速出兵进攻它,这样就没有不胜利的。兵法说:“发现有可能战胜敌人的时机,就迅速向它发动进攻。”唐朝时李靖出任定襄道行军总管,率军击败了突厥,颉利可汗率众退守铁山,然后派遣使者到唐朝请罪,表示愿意举国归附。唐太宗命令让李靖前往迎接。颉利可汗虽然表面上请求朝见大唐皇帝,但实际上心怀犹豫,李靖揣摩透了他的心思。此时,太宗下诏任命鸿胪卿唐俭等人前往突厥进行安抚和宣谕。李靖于对他的副将张公谨说道:“皇帝派遣的使者已经抵达突厥那里,敌人必定会安心不疑。如果我们选派万名骑兵带上二十天粮食,从白道出兵对它突然袭击,一定能够取得我们想要取得的胜利。”张公谨说:“皇上已经与突厥约定接受他们的来降,而我们的使者又在他们那里,一旦采取行动,敌人加害他们可怎么办?”李靖说:“战机不可错失,这正是韩信能够打败齐国的原因。像唐俭这些人牺牲了又有什么值得可惜的呢?”于是,李靖率军疾速前进,抵达阴山时,遇到突厥一支千余人的侦察部队,便把他们全部俘虏而随同唐军一起前进。颉利可汗见到唐朝使者唐俭等人后,十分高兴,没有料到唐军会来进攻。李靖的前锋部队冒着大雾前进,距颉利可汗牙帐仅七里的时候,突厥才发觉。突厥列出队伍还未摆好阵势,李靖派出军队猛攻,斩杀万余人,俘获突厥男女十多万,活捉颉利儿子叠罗施,杀死颉利之妻义成公主。颉利可汗逃走,后被大同道行军总管张宝相擒获并献给朝廷。在此形势下,(唐军为朝廷)开拓了自阴山向北直至大漠一带大片疆土。

材料二:

太宗问:“当年我派遣唐俭出使突厥,你却乘机袭击,大败突厥。人们说你这是把唐俭当作了死间,我直到今天对此仍抱有怀疑。这到底是怎么一回事呢?”李靖拜了两拜,回答说:“我与唐俭同在朝廷并肩事奉主上,料定唐俭的说辞必然不能使突厥顺服、归附,所以我趁机派兵进攻它,这是因为为了铲除国家大患,也顾不得保全与唐俭的私人小义了。有人说我把唐俭作为死间,这不是我的本意。按《孙子兵法》所说,用间是最下策。我曾经在写的文章末尾这样论述过:水既可以把船载负起来,也可以将船淹没掉。有用间而获得成功的,也有用间而招致失败的。如果一个人从年轻时起辅佐君主,在朝堂上神色庄重,公正坦直,忠心耿耿,能尽臣节,信实不欺,竭尽赤诚,这样即使有善于为间的人,又怎能发挥作用呢?像唐俭这样的事,乃是小义问题,陛下何必怀疑呢?”太宗说:“的确是这样!不是仁义兼备的人不能指使间谍,这岂是平庸小人所能做到的吗?周公为了维护大义尚且杀了亲兄弟,更何况一个使臣呢?这是明显没有疑问的!

一、文言小题(本大题共3小题)

1.下列句子中对加点词语的解释,全都正确的一项是( )

A.女也不爽(心情舒畅) 何乃太区区(情意深挚) 以手抚膺坐长叹(徒然)

B.府吏见丁宁(被) 虽与府吏要(求取) 宁溘死以流亡兮(突然)

C.始适还家门(出嫁) 咥其笑矣(讥笑) 悔相道之不察兮(观察)

D.多谢后世人(感谢) 便言多令才(美好) 西当太白有鸟道(阻挡)

2.下列选项中的加点词,全部是偏义复词的一项是( )

①五里一徘徊 ②便可白公姥 ③昼夜勤作息 ④便作旦夕间

⑤逼迫兼弟兄 ⑥我有亲父兄 ⑦否泰如天地 ⑧贵贱情何薄

A.②③⑤⑥ B.①③⑥⑦ C.②④⑤⑧ D.①④⑦⑧

3.下列选项中,全部都含有通假字的一项是( )

A.犹可说也 终老不复取 皇览揆余初度兮

B.隰则有泮 摧藏马悲哀 偭规矩而改错

C.不思其反 箱帘六七十 扈江离与辟芷兮

D.士贰其行 何意致不厚 伏清白以死直兮

二、语言文字运用(本大题共1小题)

4.下列对课文内容的理解,不正确的一项是( )

A.《氓》以一个女子的口吻讲述自己从恋爱、结婚到被抛弃的过程,展示了她从情意绵绵到悲伤无助,再到激愤决绝的心路历程,将叙事与抒情巧妙结合起来。

B.《孔雀东南飞》是一首现实主义乐府诗,也是长篇叙事诗。全诗故事性强,情节波澜起伏,扣人心弦,语言生动细腻而平实流畅,多运用对话推动情节发展。

C.《蜀道难》是杂言古体诗,格律不拘,形式灵活。诗歌运用奇特的比喻、丰富的想象,将蜀道之难描绘到极致,体现了诗人豪放飘逸的诗风。

D.《扬州慢》聚焦于扬州今昔盛衰的对比,“千岩老人以为有黍离之悲也”。其中“黍离之悲”,指自己无法得到朝廷重用、心怀忧伤之悲。

三、现代文阅读(本大题共2小题)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

近些年来,“新中式”的流行,成为令人瞩目的现象。从表面上看,这种中国潮的最大特点就在于:它不是海外知名品牌的西化流行,而是马面裙、宋锦外套、香云纱衬衫等风靡本土,并逐步远销海外。而且,在服饰流行之外,这种热潮早已延伸到家居、饮食、旅行等生活领域,无论是“围炉煮茶”还是“国风摄影”都已成为被追捧的对象。但从深层观之,“新中式”在当代盛行,显现出的是中国“生活美学”的复兴,因为对这种生活方式的追求,并不是单纯为了实用,而是有着对美的追求。

“新中式”的走红,也被网友们戏称为“血脉觉醒”。实际上,所谓“血脉觉醒”乃是一种“文化自觉”,其背后凸显出来的乃是中国人尤其是青年一代对中华优秀传统文化的深刻认同。当一名青年人,使用“新中式”、消费“新中式”、分享“新中式”的时候,他内心所荡漾的自豪感与享受度,大概就是对“血脉觉醒”的最佳展现。但仅有“文化自觉”还是不够的,自觉之后还要有“文化自信”,自信之后终会有“文化自立”。只有当我们以本土文化的自立姿态,屹立于世界文化之林的时候,才能真正实现被全球认同的文化复兴。

实际上,历史上的复古大都包含创新。欧洲文艺复兴表面上是为了复古希腊罗马的“古”,但创作出来的是文艺复兴的“新”,唐宋的“古文运动”也是如此,所开启的乃是一代新的文风。“新中式”看似是在复古,其实更是创新,它所实现的恰是中华优秀传统文化的创造性转化与转化性创造。“新中式”并不是要回到昔日传统中国,而是力求以传统文化外在的“形”来复兴其内在的“神”。在创新的过程中,抄袭成风、缺乏新意、东拼西凑的现象必然会出现,但这只是短期现象,可以通过规范产业的方式“开源节流”——开优质之源,节劣质之流,无需进行过于激越的文化批判。

如今,中国文化到了“扬帆出海”的时代了,但中国文化的对外传播,并不是去“送文化”,而是要“种文化”。这一“送”与一“种”,其实有着本质差异,“送文化”只能消费一时,“种文化”却可以生生不息。所以,这一轮的文化出海,就是要去海外播撒“新中式”的种子。当然,现在本土只有“新中式”产业的集聚,却没有高品质的品牌,只有文化形象而缺乏文化内蕴,因而在世界上难以争得高端品牌的一席之地,这是需要加以改变的现状。

(摘编自刘悦笛《“新中式”:中国传统生活美学的复兴》)

材料二:

海水江崖纹饰在我国拥有悠久的历史,其影响广泛渗透至绘画、服饰、陶瓷等多个艺术领域,是我国传统吉祥纹饰的重要组成部分。起源可追溯至陶器上以简洁线条形式呈现的图案,象征着海洋的浩瀚与力量。随着历史的演进,在商周时期的青铜器上得到了更为广泛的应用,其图案结构亦逐渐趋向复杂化。至汉代已成为服饰上的装饰元素,在贵族与官员的服饰中,它不仅作为装饰存在,更具有标识身份的功能。唐宋时期在服饰领域的应用达到了成熟阶段,纹饰注重线条的流畅性与动态感,常与云纹、龙凤纹等其他纹饰相结合,创造出层次分明、立体感显著的装饰效果。明清时期在宫廷服饰中的应用达到了顶峰,纹饰设计趋向规范化与程式化,细节处理更精细,色彩运用更丰富,逐渐形成了具有鲜明中国特色的传统纹饰风格。

造型方面,图案将海洋与山脉的元素融合,图案底部由众多斜向排列的曲线组成,被称为“水脚”。水脚之上,波涛汹涌的海浪翻滚,山石矗立于波涛之中,周围装饰有祥云。海水江崖纹饰以对称美学吸引人。色彩上,蓝、白、金等高饱和色调反映自然美,符合中国传统审美。

在中国传统文化中,海水江崖纹饰蕴含着深厚的象征意义。此图案不仅象征着“福禄寿喜”,还蕴含着“一统天下”的深层寓意,在古代中国被广泛应用于皇家服饰及宫廷器物。其波涛汹涌的形态,象征着皇权的至高无上和坚不可摧。特别是在明清两代,该纹饰成为皇帝龙袍上的标准图案。在中国传统文化中,山与水均为国家稳定性的象征。海水江崖纹饰常将山石、云纹等元素融合,构成了一幅江山稳固、国泰民安的图景。

时至当下,在新中式服装设计领域,海水江崖纹饰作为一种具有特色的视觉符号,为设计师群体提供了广阔的自主创新空间。通过对传统图案进行现代诠释与重塑,海水江崖纹饰在新中式服装设计中展现出独特的视觉冲击力。早在2014年APEC(亚太经济合作组织)领导人会议中,各国领导人穿着的新中式服装采用海水江崖纹饰图案,该图案经过简化组合,引人注目。在米兰时装周2025春夏系列的展示现场,某女装品牌推出了其2025春夏系列,在服装的细节处理上,巧妙地融入了海水江崖纹饰以及苗族的蓝染工艺,实现了现代工艺与传统工艺的有机结合。这种结合不仅增添了独特的艺术韵味,也迎合了现代消费者尤其是年轻人对于个性化和时尚化的需求,进而促进了新中式服装设计行业的发展。海水江崖纹饰在新中式服装中的应用,使得产品从众多服装品牌中脱颖而出,增强了品牌的识别度和市场吸引力。

展望未来,海水江崖纹饰在新中式服饰设计领域的应用将更加广泛,它将超越单纯的图案装饰功能,转化为一种文化象征和设计理念,引领新中式服饰设计的新趋势。

(摘编自周婷婷、彭星星《海水江崖纹在新中式服装中的应用》)

5.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“新中式”中国潮的最大特点,在于流行的范围从服饰领域向家居等生活领域的全方位延伸。

B.青年人体验“新中式”时,内心涌起对中华优秀传统文化的深刻认同,这是一种“血脉觉醒”。

C.海水江崖纹饰的起源可追溯到陶器上简洁线条呈现的图案,发展中融合了山石、云纹等元素。

D.海水江崖纹饰蕴含了深厚的寓意,寄托了古人对江山稳固、国泰民安的政治图景的向往。

6.根据材料相关内容,下列说法正确的一项是( )

A.“新中式”并不是要回到昔日传统中国,所以是否做到对传统文化外在的“形”的复原并不重要。

B.与“种文化”不同的是,“送文化”只能消费一时,可见这里的“送”只是追逐“流行”、跟风之举。

C.如果有自媒体声称在某汉代遗址中发现大量绣有海水江崖纹饰的平民服饰,这个消息大概率为真。

D.海水江崖纹饰对称稳重,色调饱和,符合中国传统审美标准,这应该也是其长久流传的一个原因。

7.下列对两则材料论述与说明的分析,不正确的一项是( )

A.材料一第一段由表层到深层,指出“新中式”的流行实质上是对中国“生活美学”的追求。

B.材料一以长远眼光看问题,对“新中式”流行过程中出现的抄袭等现象持理性的态度。

C.材料二按照时间顺序,着眼于古今海水江崖纹饰内涵的不同,展开了多角度的对比阐述。

D.材料二中海水江崖纹饰在当下的应用,体现了材料一“新中式”看似复古实则创新的观点。

8.海水江崖纹饰在当今世界舞台绽放了独特的魅力,这对我们如何“种文化”有哪些启示?请根据两则材料简要分析。

阅读下面的文字,完成各题。

机械的诗——旅途随笔之一

巴 金

为了去看一个朋友,我做了一次新宁铁路上的旅客。三个朋友伴着我从会城到公益,我们在火车里大概坐了三个钟头。时间很长,天气很热,但是我并不觉得寂寞。

南国的风物含有一种迷人的力量。在我的眼里一切都显出一种梦境般的美丽:那样茂盛的绿树,那样明亮的红土,那一块一块的稻田,那一堆一堆的房屋,还有明镜似的河水,高耸的碉楼。南国的乡村,虽然这里面包含了不少的痛苦,但在表面上它们究竟是很平静,很美丽的!

到了潭江,火车停住了。车轮没有动,而外面的景物却开始在慢慢地移动。这不是什么奇迹。这是新宁铁路中的一段最美丽的工程。这里没有桥,火车驶上了渡江的轮船,就停留在那上面,让轮船载着它慢慢地渡过江去。

我下了车,把脚踏在坚实的铁板上。船身并不小,甲板上铺着铁轨,火车就躺在那上面喘气,左边有卖饮食的货摊,许多人围在那里谈笑。我一面走,一面看。我走过火车头面前,到了右边。船上有不少工人,朋友告诉我在这船上做工的人数目在一百以上。我似乎没有看见这许多。有些工人在抬铁链,有几个工人在管机械。在每一副机械的旁边至少站得有一个穿香云纱衫裤的工人。他们管理机械,指挥轮船向前进。

看着这些站在机械旁边的工人的昂头自如的神情。我不禁从心底生出了感动。

四周是平静的白水,远处有树有屋。江面很宽。在这样的背景里显出了管理机械的工人的雄姿。机械有规律地响着,火车趴在那里像一条被人制服了的猛蛇。

我看着这一切,在我的心里开始发生了对于这些工人的羡慕。我感到了一种诗情。我仿佛读了一首真的诗。于是一种喜悦的、差不多使得我的心战抖的感情抓住了我。这机械的诗的动人的力量,比任何诗人的作品都要大得多。

一般人以为只有“月夜”“花朝”“青山”“绿水”“爱情”一类的东西才是诗的材料,把诗人当作很rsentimental(感伤的、多愁善感的)的人。其实他们完全不懂得诗。诗应该给人以创造的喜悦,诗应该散布生命。

我不是诗人,但我却相信真正的诗人一定认识机械的力量,机械工作的灵妙,机械运动的优雅,机械制造的完备。机械是创造的,生产的,完美的,有力的。只有机械的诗才能够给人以一种创造的喜悦。

那些工人,那些管理机械、指挥轮船、把千百个人、把许多辆列车载过潭江的工人,当他们站在铁板上面,机械旁边,一面管理机械,一面望那白茫茫的江面,看见轮船慢慢地逼近岸边的时候,他们心里的感觉,如果有人能够真实地写出来,一定是一首好诗。

我在上海常常看见一些大厦的建筑。打桩的时候,许多人都围在那里看。那有力的机械从高处把一根又高又粗的木桩打进土地里面去,一下,一下,声音和动作都是有规律的。它们继续下去,很快地就把木桩完全打进去了。四周的旁观者的脸上都浮出了惊奇的微笑。土地是平的,木头完全埋在地底下了。这似乎是不可信的奇迹。机械完成了奇迹,给了每个人以一种喜悦。这种喜悦的感情,也就是诗的感情。我每次看见工人建筑房屋,就仿佛读一首好诗。

一九三三,六月十日在广州

(有删改)

9.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.作者在写南国的风物时,用了“那一块一块的稻田”“那一堆一堆的房屋”等,语言的节奏感符合火车行进时的动态感。

B.作者认为车过潭江的部分是“新宁铁路中的一段最美丽的工程”,既在于这里风景的优美,更在于工程体现了机械的诗意。

C.作者认为如果只把“月夜”“花朝”“青山”一类的东西当作写诗的材料,其实是不懂诗,依据是这些材料本身缺乏生命力。

D.“诗应该给人以创造的喜悦,诗应该散布生命”是作者对诗的认识,也是他认为机械具有诗意的一个重要前提。

10.本文在写“机械的诗”时写到工人,请简要分析二者之间的内在联系。

11.这篇随笔的最后段跳转到作者在上海的生活见闻,这样写有什么好处?请结合文本简要分析。

四、文言文阅读(本大题共1小题)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

凡与敌战,若审知敌人有可胜之理,则宜速进兵捣之,无有不胜。法曰:“见可则进。”唐李靖为定襄道行军总管①,击破突厥,颉利可汗走保铁山,遣使入朝谢罪,请举国归附。以靖往迎之。颉利虽外请朝谒,而内怀迟疑,靖揣知其意。时诏鸿胪卿唐俭等慰谕之。靖谓副将张公谨曰:“诏使到彼,虏必自安。若万骑贪二十日粮,自白道袭之,必得所欲。”公谨曰:“上已与约降,行人在彼,奈何?”靖曰:“机不可失,韩信所以破齐也。如唐俭辈何足惜哉!”督兵疾进行至阴山遇其斥候千余皆俘以随军。颉利见使者大悦,不虞官兵至也。靖前锋乘雾而行,去其牙帐七里,虏始觉,列兵未及阵,靖纵兵击之。斩首万余级,俘男女十余万,擒其子叠罗施,杀义成公主。颉利亡去,为大同道行军总管张宝相擒之以献。于是,斥地自阴山北至大漠矣。

(节选自《百战奇略》)

材料二:

太宗曰:“昔唐俭使突厥,卿因击而败之。人言卿以俭为死间②,朕至今疑焉。如何?”靖再拜曰:“臣与俭比肩事主,料俭说必不能柔服,故臣因纵兵击之,所以去大患不顾小义也。人谓以俭为死间,非臣之心。按《孙子》,用间最为下策,臣尝著论其末云:水能载舟,亦能覆舟。或用间以成功,或凭间以倾败。若束发事君,当朝正色,忠以尽节,信以竭诚,虽有善间,安可用乎?唐俭小义,陛下何疑?”太宗曰:“诚哉!非仁义不能使间,此岂纤人所为乎?周公大义灭亲,况一使人乎?灼无疑矣!”

(节选自《唐太宗李卫公问对》)

【注】①李靖:唐代名将,封卫国公,世称李卫公。②死间:指派往敌方的间谍不能脱身而为敌方所杀。

12.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

督兵A疾B进C行D至阴山E遇其斥候F千余G皆俘H以随军。

13.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.行人,文中指使者,与《孔雀东南飞》中“行人驻足听”的“行人”意思不同。

B.虞,文中指料想,与成语“尔虞我诈”的“虞”意思不同。

C.去,文中指距离、相距,与《蜀道难》“连峰去天不盈尺”的“去”意思相同。

D.束发,文中指男子成年,与《孔雀东南飞》“结发同枕席”的“结发”意思相同。

14.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.突厥首领颉利在战争中败给了李靖,派遣使者到唐朝谢罪,希望能率领整个国家归附唐朝,唐王朝派遣唐俭等人为使者,对突厥进行抚慰。

B.李靖认为,使者到达后,突厥人一定以为危机已解除,如果此时能抓住机会出兵袭击,一定可以像当年韩信破齐一样,一举击溃敌军。

C.颉利见到唐俭等人十分高兴,完全没有料到唐军会发动进攻,李靖趁其不备,指挥大军杀到,突厥大败,颉利也在逃跑途中被唐军擒获。

D.世人传言李靖以唐俭作为死间,一举打败了突厥,唐太宗就此向李靖求证,李靖表示像唐俭这样的忠臣是无法用来做间谍的,传言不实。

15.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)颉利虽外请朝谒,而内怀迟疑,靖揣知其意。

(2)周公大义灭亲,况一使人乎?灼无疑矣!

16.李靖在与突厥的战争中不顾唐俭安全的原因是什么?

五、古代诗歌阅读(本大题共1小题)

阅读下面诗歌,完成下面小题。

客至

杜甫

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

客至

李弥逊

客至旋盥栉,出门惊两翁。

山川十年隔,风雨一轩同。

人事等飘瓦,生涯各转蓬。

时危命如羽,忧乐酒杯中。

客至

陆游

何处轩车客,能来桑麦村?

一奴先入市,此老自应门。

野果尝皆涩,村醅压尚浑。

残年亦何恨,治世作黎元。

17.下列对诗句的理解与分析,正确的一项是( )

A.杜诗“盘飧”写诗人因厨艺不佳、待客菜肴味道不好而感到抱歉。

B.杜诗“花径”两句采用与客谈话口吻,表现宾主相见的生活情景。

C.李诗“客至”两句勾画出诗人因有客将至不得不紧急梳洗的无奈。

D.陆诗“一奴”两句,“先”“自”两字写出诗人待客的不知所措。

18.三首《客至》都提到酒,但酒中“滋味”各异。请结合诗句简要分析。

六、名篇名句默写(本大题共1小题)

19.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《离骚(节选)》中描述诗人在早晨与晚上采摘香草,借此表明自己始终勤勉修德的两句是“,”。

(2)李白《蜀道难》中,“,”两句通过描写急流与瀑布冲击山崖发出轰响,烘托出蜀道之艰险。

(3)姜夔《扬州慢》词序中“寒水自碧”一句与杜甫《蜀相》中的“,”两句有异曲同工之妙。

(4)物质文明与精神文明要协调发展,如柳永《望海潮》上片的“市列珠玑,户盈罗绮”和下片的“,”两组对偶表现杭州市民物质的充裕与精神的充实。

(5)以典入诗,别有意趣。黄庭坚《登快阁》中“”一句巧用阮籍的典故,表达了诗人不与世俗同流合污的超脱和孤傲的情怀。陆游《临安春雨初霁》中,“”则化用西晋文学家陆机“京洛多风尘,素衣化为缁”之语。

七、语言文字运用(本大题共3小题)

20.下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是( )

①广大新闻工作者常年坚守岗位,夙兴夜寐,坚持用妙笔和镜头记录祖国发展的成就,讴歌党员干部的优良作风。

②来自四川的马盼盼是一名在校学生,刚满19岁的他怀揣梦想,弃笔从戎来到雪域高原,正值花季的他从此把豆蔻年华献给了祖国。

③随着时间的推移,有的传统文化与时俱进,演化出新的内容和形式,有的则坚如磐石,变成了明日黄花。

④断壁残垣也是历史的见证者,关于长城的修缮、重建和扩建工作,我们应最大限度地保留长城的原貌。

⑤6月3日,丝博会暨第21届中国东西部合作与投资贸易洽谈会在曲江国际会展中心开幕,华州区展位前客商络绎不绝。

⑥这是一条经典的旅游路线,既能让你饱览大自然巧夺天工般的美景,又能让你领略多姿多彩的异域风情。

A.①③⑤ B.②③⑥ C.①④⑥ D.②④⑤

21.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

读书的目的仅仅是为了记住书中的内容吗?答案是否定的。阅读有记忆型和批判型之分。记忆型阅读是我们缺乏想象力的根源之一,因为它容易导致盲从书本知识,从而失去质疑精神。批判型阅读是一种创造性阅读,它不追求,而主张激发想象力和灵感,带着自己的思考,让自己变得更有思想。能通过阅读提出有价值的质疑,,通过分析根源找到解决问题的途径和方法,这在泛阅读日益普遍的时候更显得难能可贵。

阅读下面的文字,完成下面小题。

那时您可以想象一个孩子,他玩累了可他还没玩够呢,心里好些新奇的念头甚至等不及到明天。也可以想象是一个老人,无可置疑地走向他的安息地,走得任劳任怨。还可以想象一对热恋中的情人,互相一次次说“我一刻也不想离开你”,又互相一次次说“时间已经不早了”,时间不早了可我一刻也不想离开你,一刻也不想离开你可时间毕竟是不早了。

我说不好我想不想回去。我说不好是想还是不想,还是无所谓。我说不好我是像那个孩子,还是像那个老人,还是像一个热恋中的情人。很可能是这样:我同时是他们三个。我来的时候是个孩子,他有那么多孩子气的念头所以才哭着喊着闹着要来,他一来一见到这个世界便立刻成了不要命的情人,而对一个情人来说,不管多么漫长的时光也是稍纵即逝,那时他便明白,每一步每一步,其实一步步都是走在回去的路上。当牵牛花初开的时节,葬礼的号角就已吹响。

①当他熄灭着走下山去收尽苍凉残照之际,正是他在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝晖之时。②那一天,我也将沉静着走下山去,扶着我的拐杖。③有一天,在某一处山洼里,势必会跑上来一个欢蹦的孩子,抱着他的玩具。④

当然,那不是我。

但是,那不是我吗?

22.“但是太阳,他每时每刻都是夕阳也都是旭日”,你认为这句话应该放在第三段中标有序号的哪一处?请简述理由。

23.文末说“当然,那不是我”,又说“但是,那不是我吗”,你认为是否矛盾?请简要分析。

八、作文(本大题共1小题)

24.阅读下面的材料,根据要求写作。

我们更应突破自身的局限性,还是接受自身的局限性?

请写一篇文章,谈谈你对此的认识和思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

福建省厦门市一中2024-2025学年高二3月月考语文试题答案

1.C

2.A

3.B

4.D

5.A

6.D

7.C

8.①对中国传统文化,坚定文化自信,推进文化自立。

②甄选能体现中华优秀传统文化、有识别度的优质载体,打造独特的(高质量的)文化品牌。

③自主创新,对传统文化进行现代诠释与重塑,丰富文化内涵。

9.C

10.(1)工人的雄姿、自如的神情、内心的诗意与 “机械的诗” 相互映衬;(2)“机械的诗” 需要工人的激发,工人的管理和操作是 “机械的诗” 生成的条件。

11.(1)通过场景的转换,表明 “机械的诗” 到处都存在,写出了它的普遍性;(2)通过对上海建筑工地的描写,进一步说明 “机械的诗” 的内涵,深化了主题;(3)由旅途见闻引出日常生活中的所见所感,充分发挥了随笔自由灵活的特点。

12.CEG

13.D

14.D

15.(1)颉利虽然表面上请求入朝觐见,但内心犹豫不决,李靖揣测到他的心意。

(2)周公为了大义除掉犯罪的亲属,更何况一个使者呢?我明白无疑了(确然无疑了)。

16.①战争中机不可失;

②认为唐俭无法使突厥归附;

③为了消除国家大患顾不得个人小情义。

17.B

18.①杜诗:有友来访,宾主尽欢,兴致盎然。②李诗:时局危难,人事飘零,命途难测。③陆诗:向往安定生活,期待太平盛世。

19. 朝搴阰之木兰兮 夕揽洲之宿莽 飞湍瀑流争喧豗 砯崖转石万壑雷 映阶碧草自春色 隔叶黄鹂空好音 羌管弄晴 菱歌泛夜 青眼聊因美酒横 素衣莫起风尘叹

20.B

21.简单的、机械的知识记忆 通过质疑找到问题的根源

22.应该放在①处。

理由:①“但是” 与上文 “当牵牛花初开的时节,葬礼的号角就已吹响” 构成转折关系。

②总领全段,下文所写的 “残照”“我” 与 “夕阳” 相关,“朝晖”“孩子” 与 “旭日” 相关。

③此句中的 “他” 表明指代对象为太阳,使下文中 “他” 的出现不显得突兀。

23.不矛盾。

①第一处用陈述语气,表明那个孩子并不是 “我”,强调 “我” 已失去了孩子的活力。(客观事实)

②第二处用反问语气,暗示 “我” 仍希望像孩子一样快乐生活,积极面对人生。(主观愿景)

24.略

参考译文:

材料一:

凡是对敌作战,如果明知敌人有可以战胜的道理,就应当迅速出兵进攻它,这样就没有不胜利的。兵法说:“发现有可能战胜敌人的时机,就迅速向它发动进攻。”唐朝时李靖出任定襄道行军总管,率军击败了突厥,颉利可汗率众退守铁山,然后派遣使者到唐朝请罪,表示愿意举国归附。唐太宗命令让李靖前往迎接。颉利可汗虽然表面上请求朝见大唐皇帝,但实际上心怀犹豫,李靖揣摩透了他的心思。此时,太宗下诏任命鸿胪卿唐俭等人前往突厥进行安抚和宣谕。李靖于对他的副将张公谨说道:“皇帝派遣的使者已经抵达突厥那里,敌人必定会安心不疑。如果我们选派万名骑兵带上二十天粮食,从白道出兵对它突然袭击,一定能够取得我们想要取得的胜利。”张公谨说:“皇上已经与突厥约定接受他们的来降,而我们的使者又在他们那里,一旦采取行动,敌人加害他们可怎么办?”李靖说:“战机不可错失,这正是韩信能够打败齐国的原因。像唐俭这些人牺牲了又有什么值得可惜的呢?”于是,李靖率军疾速前进,抵达阴山时,遇到突厥一支千余人的侦察部队,便把他们全部俘虏而随同唐军一起前进。颉利可汗见到唐朝使者唐俭等人后,十分高兴,没有料到唐军会来进攻。李靖的前锋部队冒着大雾前进,距颉利可汗牙帐仅七里的时候,突厥才发觉。突厥列出队伍还未摆好阵势,李靖派出军队猛攻,斩杀万余人,俘获突厥男女十多万,活捉颉利儿子叠罗施,杀死颉利之妻义成公主。颉利可汗逃走,后被大同道行军总管张宝相擒获并献给朝廷。在此形势下,(唐军为朝廷)开拓了自阴山向北直至大漠一带大片疆土。

材料二:

太宗问:“当年我派遣唐俭出使突厥,你却乘机袭击,大败突厥。人们说你这是把唐俭当作了死间,我直到今天对此仍抱有怀疑。这到底是怎么一回事呢?”李靖拜了两拜,回答说:“我与唐俭同在朝廷并肩事奉主上,料定唐俭的说辞必然不能使突厥顺服、归附,所以我趁机派兵进攻它,这是因为为了铲除国家大患,也顾不得保全与唐俭的私人小义了。有人说我把唐俭作为死间,这不是我的本意。按《孙子兵法》所说,用间是最下策。我曾经在写的文章末尾这样论述过:水既可以把船载负起来,也可以将船淹没掉。有用间而获得成功的,也有用间而招致失败的。如果一个人从年轻时起辅佐君主,在朝堂上神色庄重,公正坦直,忠心耿耿,能尽臣节,信实不欺,竭尽赤诚,这样即使有善于为间的人,又怎能发挥作用呢?像唐俭这样的事,乃是小义问题,陛下何必怀疑呢?”太宗说:“的确是这样!不是仁义兼备的人不能指使间谍,这岂是平庸小人所能做到的吗?周公为了维护大义尚且杀了亲兄弟,更何况一个使臣呢?这是明显没有疑问的!

同课章节目录