云南省玉溪市峨山彝族自治县第一中学2024—2025学年度高一下学期3月份考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 云南省玉溪市峨山彝族自治县第一中学2024—2025学年度高一下学期3月份考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 842.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-16 19:47:30 | ||

图片预览

文档简介

历史试卷

注意事项:

1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。

3.考试结束后、请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟

一、选择题:本题共16小题,每小题3分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 汉朝时期,农业上仍然呈现“南稻北麦”的格局。从魏晋开始,麦类在南方大规模推广。南宋时,一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及。这一变化的直接原因是( )

A. 政治上实现大一统 B. 南北民族融合加强

C. 北方人民流亡南下 D. 曲辕犁的广泛运用

2. 春秋时期的城市,基本都是政治中心,无论是诸侯国的都还是卿大夫的邑,城市主要居民还是贵族和国人。战国时期的城市,市场成为城市不可缺少的一部分。“面朝后市”成为城市的统一规格。这一变化说明( )

A. 战国城市商业高度发达 B. 战国城市以经济职能为主

C. 战国城市经济职能发展 D. 农业发展推动了商业繁荣

3. 中古时期的欧洲一个向封君宣誓效忠的人,应该永远记住下列六个词:安全、可靠、诚实、堪用、做事易和能做事。同样,封君也要在所有事情上为向他宣誓效忠的封臣做事。这说明在封君封臣制度下( )

A. 人人都要信守承诺 B. 权利与义务交织

C. 以土地封赐为纽带 D. 西欧社会有序发展

4. 新中国成立后,为了把农民从封建土地关系的束缚中彻底解放出来,解放农村生产力,开展了土地改革运动。其实行的范围是( )

A. 少数民族地区 B. 全国 C. 新解放区 D. 内陆地区

5. 汉初丞相萧何死后,曹参继任为丞相,汉惠帝责怪曹参每日饮酒无所事事,曹参认为汉惠帝比不上汉高祖,自己也不如萧何贤良,故而要“萧规曹随”,汉惠帝也只能尊重丞相曹参的执政方式。这反映出当时( )

A. 奉行“无为而治”政策 B. 经济得到恢复发展

C. 中央集权受到威胁 D. 丞相权力严重削弱

6. 进入新石器时代,人类历史发生了从狩猎和采集向种植和畜牧的转变。这一转变( )

A. 确立了农业的主导地位 B. 推动人类迈向文明

C. 标志着特权阶级的产生 D. 提升了社会生产力

7. 秦始皇曾先后五次东巡,如表是他东巡时留下的石刻碑文节选。秦始皇此举旨在( )

《之罘刻石》:六国回辟,贪戾无厌,虐杀不已皇帝哀众,遂发讨师,奋扬武德。

《碣石刻石》:地势既定,黎庶无繇,天下咸抚。男乐其畴,女修其业,事各有序。

《东观刻石》:皇帝明德,经理宇内,视听不怠。

A. 抨击六国残暴统治 B. 强化民众政治认同

C. 树立勤政爱民形象 D. 加强对地方的监察

8. 鸦片战争后,魏源从“守”、“战”、“款”三个方面论述了海防之策,“守外洋不如守海口,守海口不如守内河”;“以夷攻夷”“师夷长技以制夷”;“听互市各国以款夷”。这表明魏源( )

A. 摒弃了天朝上国的观念 B. 积极倡导实业救国

C. 主张学习西方以求自强 D. 大力推进洋务运动

9. 【加试题】司马光评价王安石为“不达政体,专用私见,变乱旧章,误先帝任使”,其变法“舍是取非,兴害除利”。蔡京对王安石变法推崇备至,“取熙宁成法施行之”。梁启超则认为王安石变法“实国史上、世界史上最有名誉之社会革命”。对此理解正确的是

A. 历史解释的主观性决定历史发展不具有客观性

B. 司马光和王安石同时代,所以他的观点更可信

C. 历史学家的价值判断影响其对历史事实的选择

D. 历史评价往往受到评价者生活时代背景的影响

10. 陈明远在《质疑四大文明古国》对于最初人类文明出现的判断标准,主要是国家制度的确立,文字、文献的形成,冶金业及制作金属工具的普及,城市建筑的设置等四个方面。其中最重要的前提条件是城市的建设和文字、文献的形成,城市建设代表主要的物质财富,属于硬件;文字、文献代表主要的精神财富,属于软件。只有两者同时出现,才能说明文明已经产生。据此判断,人类走向文明时代的必要条件是( )

A. 城市的兴起和文字的形成 B. 国家制度的确立和文字的出现

C. 农业的产生和阶级的出现 D. 城市建筑出现和私有制的产生

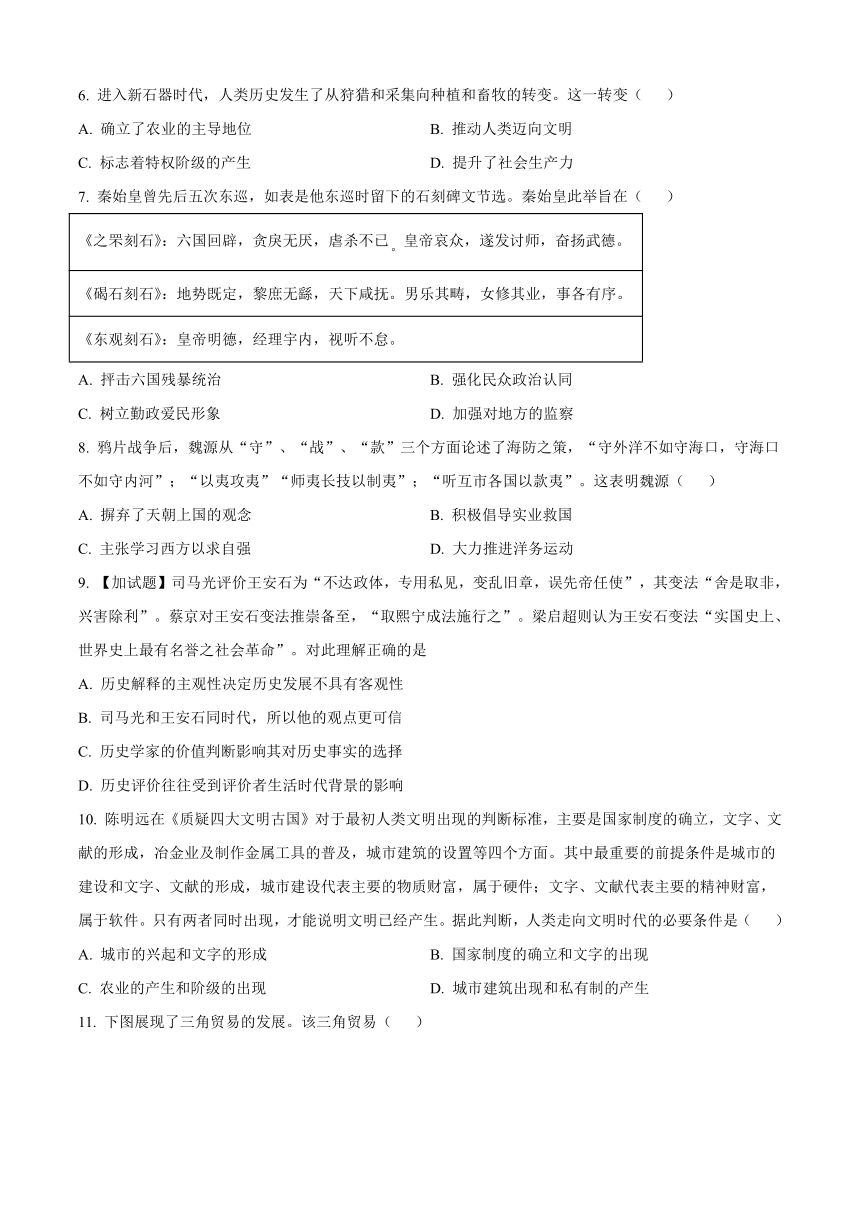

11. 下图展现了三角贸易的发展。该三角贸易( )

A. 促进了马尼拉帆船贸易 B. 加速了欧洲资本原始积累

C. 使美洲损失了大量人口 D. 解决了欧洲的劳动力问题

12. 16世纪,西班牙人从美洲将番茄带回欧洲。番茄因其颜色艳丽,与龙葵(含有一定毒性的植物)相似而得名“狼果”,并成为观赏性植物,直到18世纪才作为蔬菜在欧洲广泛种植和传播。这表明()

A. 番茄种植提高了土地利用率 B. 传统理念影响对新式物种的价值判断

C. 番茄推广破坏了当地生态 D. 人们对番茄食用价值的认知较为模糊

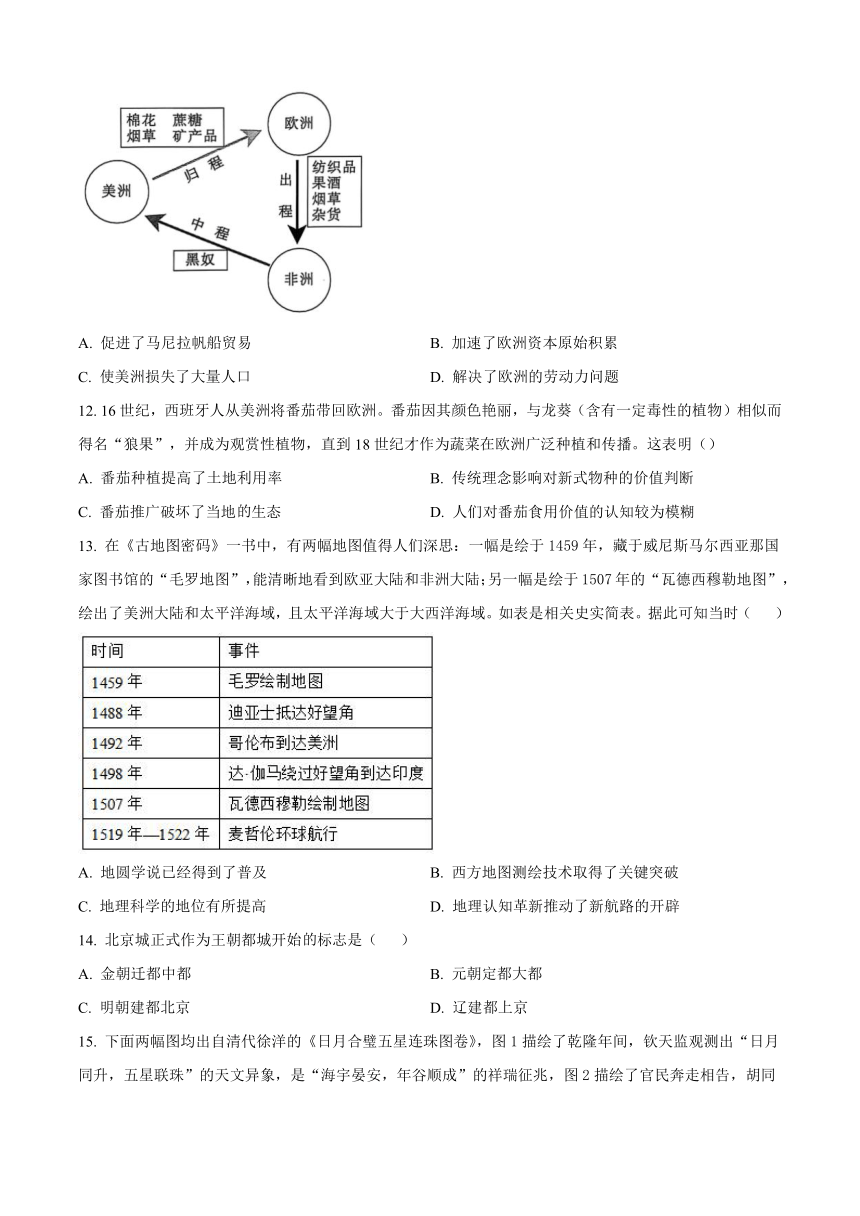

13. 在《古地图密码》一书中,有两幅地图值得人们深思:一幅是绘于1459年,藏于威尼斯马尔西亚那国家图书馆的“毛罗地图”,能清晰地看到欧亚大陆和非洲大陆;另一幅是绘于1507年的“瓦德西穆勒地图”,绘出了美洲大陆和太平洋海域,且太平洋海域大于大西洋海域。如表是相关史实简表。据此可知当时( )

A. 地圆学说已经得到了普及 B. 西方地图测绘技术取得了关键突破

C. 地理科学的地位有所提高 D. 地理认知革新推动了新航路的开辟

14. 北京城正式作为王朝都城开始标志是( )

A. 金朝迁都中都 B. 元朝定都大都

C. 明朝建都北京 D. 辽建都上京

15. 下面两幅图均出自清代徐洋的《日月合璧五星连珠图卷》,图1描绘了乾隆年间,钦天监观测出“日月同升,五星联珠”的天文异象,是“海宇晏安,年谷顺成”的祥瑞征兆,图2描绘了官民奔走相告,胡同巷道车马游人络绎不绝的景象。这说明( )

A. 清朝科技高度发达 B. 社会民众思想修养提高

C. 商品经济高度繁荣 D. 繁荣盛世下存在着隐忧

16. 清代从康熙帝开始,官员将奏折密封后,可以直接呈给皇帝,皇帝朱批后发回,这样既快又保密。康熙时只有百余名官员有密折权,雍正帝时扩展到1200余人。雍正帝要求在京大臣,各督抚总兵都要密奏,还特许一些低微官吏的密奏权。这一变化

A. 利于皇帝有效地控制官僚队伍

B. 扩大了官员的行政权力

C. 参与中央决策的官员数量增加

D. 保证了清朝统治的清明

二、非选择题

17. [农耕文明与疆域变迁]

材料一

西汉形势图

张骞“凿空”后,西汉开始控制西域,第一次形成由河西走廊连接中原和西域的版图,形状如图。

西汉末年,西域为匈奴所控制。东汉前期,朝廷恢复对西域的管控。东汉末年,中原政权再次失去西域。曹魏西晋时期,该形状的版图再一次形成。东晋十六国南北朝时期,西域为高车等游牧政权所据有。盛唐时期,该形状的版图又一次形成。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》等

材料二中原王朝一般属于农耕政权,生存和发展的基础是农业,经营的区域往往是农耕区。其疆域也往往以该区域的边缘为界:北阻大漠、草原,沿年均400毫米等降水量线修筑长城,区隔游牧;东南阻于浩瀚无垠的太平洋;西南阻于山高流急的横断山脉和高耸入云的青藏高原;只有西北沿河西走廊的狭长农耕带通向新疆。

新疆以天山为界,北有准噶尔盆地,南有塔里木盆地,环塔里木盆地边缘的雪山融化,形成了绿洲农业,也便于中原王朝驻屯军队。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》等

(1)根据材料一并结合所学,指出西汉时期西部版图相较秦朝时的变化,以及相应的管理机构设置。

(2)根据材料并结合所学,分析该形状版图反复出现的原因。

18. 阅读下列材料,回答问题。

材料一:民国建立后,中国现代工业经历了一波长达10年左右的较快发展期。中华、鸿生、荧昌等厂出品的国产火柴已开始在市场上居于优势地位,原已无法维持的宁波和丰纱厂利润率高达139%,在如此厚利的刺激下,投资者趋之若鹜。缫丝、卷烟、榨油、针织、食品等轻工业部门,在大战前后也有了长足的发展。然而突如其来的经济萧条,又使他们如大暑伏天而堕三九寒冬,诚如时人所论:“欧战既终,险象即生,铁厂积货如山,无人过问,上海数十年之三大油厂竟同年倒闭,其他工业亦皆消沉。”

——摘编自中国社会科学院近代史研究所《中国近代通史》

材料二:“一五”期间,全国同时开展了一万多个工矿建设单位的施工,苏联援建的156个项目中有68个全部或部分建成投产。过去中国不能生产的高级合金钢、喷气式飞机、大口径火炮等,现在都能生产了。一大批旧中国没有的工业部门一个个建立起来,一大批工矿企业在内地兴办。“一五”计划是中国从一穷二白的战争废墟,走向工业化和现代化的第一张蓝图。

——摘编自洪向华、石建国《“一五”计划:步履铿锵》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析1914-1920年中国现代工业发展的原因。

(2)比较材料一与材料二,概括“一五”期间现代工业发展的特点,并谈谈启示。

19. 阅读材料,回答问题。

足迹

材料 中国共产党领导新民主主义革命走向胜利的征途中,在如图所示各地留下了光辉的足迹。

根据材料并结合新民主主义革命的史实,以“足迹”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

云南省玉溪市峨山彝族自治县第一中学2024—2025学年度高一下学期2月份考试历史试题答案

分享

1.C

2.C

3.B

4.C

5.A

6.B

7.B

8.C

9.D

10.A

11.B

12.B

13.D

14.A

15.D

16.A

17.(1)变化:西汉控制了河西走廊,打通了中原与西域的联系,并逐渐控制了西域地区。机构:在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,在西域设西域都护府进行军政管理。

(2)原因:中原政权的政局动荡、更迭与强大,影响对西域的控制程度;不同的少数民族势力的兴衰;中原王朝一般的地理环境,农耕经济发展的需要;新疆的农业优势。

18.(1)原因:中华民国的建立,扫除了政治上的一些束缚与障碍;一战期间列强放松对华经济侵略;利润的刺激;民族资本家实业救国的热情;群众性的反帝爱国斗争;南京国民政府鼓励兴办实业。(任答 3 点)

(2)特点:优先发展重工业(工业体系较完善);大批企业在内地兴办(工业布局较为合理);工业建设成就显著(任答 2 点)

启示:民族独立是现代工业发展的重要前提;经济发展需要稳定的社会环境;要注重引进国外先进经验与技术;要坚持党和国家的正确领导。(任答 2 点)

19.瑞金:第一个红色政权、中华苏维埃共和国临时中央政府、苏区(强调政权)

遵义:遵义会议纠正了王明等人的左倾错误,确立了毛泽东同志的领导地位,在中国革命最危急的关头挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点,标志着中国共产党从幼年走向成熟

延安:抗日革命根据地,中共七大

西柏坡:七届二中全会,工作重心从农村转移到城市

北平:政治协商会议,新中国筹建,开国大典等

注意事项:

1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。

3.考试结束后、请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟

一、选择题:本题共16小题,每小题3分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 汉朝时期,农业上仍然呈现“南稻北麦”的格局。从魏晋开始,麦类在南方大规模推广。南宋时,一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及。这一变化的直接原因是( )

A. 政治上实现大一统 B. 南北民族融合加强

C. 北方人民流亡南下 D. 曲辕犁的广泛运用

2. 春秋时期的城市,基本都是政治中心,无论是诸侯国的都还是卿大夫的邑,城市主要居民还是贵族和国人。战国时期的城市,市场成为城市不可缺少的一部分。“面朝后市”成为城市的统一规格。这一变化说明( )

A. 战国城市商业高度发达 B. 战国城市以经济职能为主

C. 战国城市经济职能发展 D. 农业发展推动了商业繁荣

3. 中古时期的欧洲一个向封君宣誓效忠的人,应该永远记住下列六个词:安全、可靠、诚实、堪用、做事易和能做事。同样,封君也要在所有事情上为向他宣誓效忠的封臣做事。这说明在封君封臣制度下( )

A. 人人都要信守承诺 B. 权利与义务交织

C. 以土地封赐为纽带 D. 西欧社会有序发展

4. 新中国成立后,为了把农民从封建土地关系的束缚中彻底解放出来,解放农村生产力,开展了土地改革运动。其实行的范围是( )

A. 少数民族地区 B. 全国 C. 新解放区 D. 内陆地区

5. 汉初丞相萧何死后,曹参继任为丞相,汉惠帝责怪曹参每日饮酒无所事事,曹参认为汉惠帝比不上汉高祖,自己也不如萧何贤良,故而要“萧规曹随”,汉惠帝也只能尊重丞相曹参的执政方式。这反映出当时( )

A. 奉行“无为而治”政策 B. 经济得到恢复发展

C. 中央集权受到威胁 D. 丞相权力严重削弱

6. 进入新石器时代,人类历史发生了从狩猎和采集向种植和畜牧的转变。这一转变( )

A. 确立了农业的主导地位 B. 推动人类迈向文明

C. 标志着特权阶级的产生 D. 提升了社会生产力

7. 秦始皇曾先后五次东巡,如表是他东巡时留下的石刻碑文节选。秦始皇此举旨在( )

《之罘刻石》:六国回辟,贪戾无厌,虐杀不已皇帝哀众,遂发讨师,奋扬武德。

《碣石刻石》:地势既定,黎庶无繇,天下咸抚。男乐其畴,女修其业,事各有序。

《东观刻石》:皇帝明德,经理宇内,视听不怠。

A. 抨击六国残暴统治 B. 强化民众政治认同

C. 树立勤政爱民形象 D. 加强对地方的监察

8. 鸦片战争后,魏源从“守”、“战”、“款”三个方面论述了海防之策,“守外洋不如守海口,守海口不如守内河”;“以夷攻夷”“师夷长技以制夷”;“听互市各国以款夷”。这表明魏源( )

A. 摒弃了天朝上国的观念 B. 积极倡导实业救国

C. 主张学习西方以求自强 D. 大力推进洋务运动

9. 【加试题】司马光评价王安石为“不达政体,专用私见,变乱旧章,误先帝任使”,其变法“舍是取非,兴害除利”。蔡京对王安石变法推崇备至,“取熙宁成法施行之”。梁启超则认为王安石变法“实国史上、世界史上最有名誉之社会革命”。对此理解正确的是

A. 历史解释的主观性决定历史发展不具有客观性

B. 司马光和王安石同时代,所以他的观点更可信

C. 历史学家的价值判断影响其对历史事实的选择

D. 历史评价往往受到评价者生活时代背景的影响

10. 陈明远在《质疑四大文明古国》对于最初人类文明出现的判断标准,主要是国家制度的确立,文字、文献的形成,冶金业及制作金属工具的普及,城市建筑的设置等四个方面。其中最重要的前提条件是城市的建设和文字、文献的形成,城市建设代表主要的物质财富,属于硬件;文字、文献代表主要的精神财富,属于软件。只有两者同时出现,才能说明文明已经产生。据此判断,人类走向文明时代的必要条件是( )

A. 城市的兴起和文字的形成 B. 国家制度的确立和文字的出现

C. 农业的产生和阶级的出现 D. 城市建筑出现和私有制的产生

11. 下图展现了三角贸易的发展。该三角贸易( )

A. 促进了马尼拉帆船贸易 B. 加速了欧洲资本原始积累

C. 使美洲损失了大量人口 D. 解决了欧洲的劳动力问题

12. 16世纪,西班牙人从美洲将番茄带回欧洲。番茄因其颜色艳丽,与龙葵(含有一定毒性的植物)相似而得名“狼果”,并成为观赏性植物,直到18世纪才作为蔬菜在欧洲广泛种植和传播。这表明()

A. 番茄种植提高了土地利用率 B. 传统理念影响对新式物种的价值判断

C. 番茄推广破坏了当地生态 D. 人们对番茄食用价值的认知较为模糊

13. 在《古地图密码》一书中,有两幅地图值得人们深思:一幅是绘于1459年,藏于威尼斯马尔西亚那国家图书馆的“毛罗地图”,能清晰地看到欧亚大陆和非洲大陆;另一幅是绘于1507年的“瓦德西穆勒地图”,绘出了美洲大陆和太平洋海域,且太平洋海域大于大西洋海域。如表是相关史实简表。据此可知当时( )

A. 地圆学说已经得到了普及 B. 西方地图测绘技术取得了关键突破

C. 地理科学的地位有所提高 D. 地理认知革新推动了新航路的开辟

14. 北京城正式作为王朝都城开始标志是( )

A. 金朝迁都中都 B. 元朝定都大都

C. 明朝建都北京 D. 辽建都上京

15. 下面两幅图均出自清代徐洋的《日月合璧五星连珠图卷》,图1描绘了乾隆年间,钦天监观测出“日月同升,五星联珠”的天文异象,是“海宇晏安,年谷顺成”的祥瑞征兆,图2描绘了官民奔走相告,胡同巷道车马游人络绎不绝的景象。这说明( )

A. 清朝科技高度发达 B. 社会民众思想修养提高

C. 商品经济高度繁荣 D. 繁荣盛世下存在着隐忧

16. 清代从康熙帝开始,官员将奏折密封后,可以直接呈给皇帝,皇帝朱批后发回,这样既快又保密。康熙时只有百余名官员有密折权,雍正帝时扩展到1200余人。雍正帝要求在京大臣,各督抚总兵都要密奏,还特许一些低微官吏的密奏权。这一变化

A. 利于皇帝有效地控制官僚队伍

B. 扩大了官员的行政权力

C. 参与中央决策的官员数量增加

D. 保证了清朝统治的清明

二、非选择题

17. [农耕文明与疆域变迁]

材料一

西汉形势图

张骞“凿空”后,西汉开始控制西域,第一次形成由河西走廊连接中原和西域的版图,形状如图。

西汉末年,西域为匈奴所控制。东汉前期,朝廷恢复对西域的管控。东汉末年,中原政权再次失去西域。曹魏西晋时期,该形状的版图再一次形成。东晋十六国南北朝时期,西域为高车等游牧政权所据有。盛唐时期,该形状的版图又一次形成。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》等

材料二中原王朝一般属于农耕政权,生存和发展的基础是农业,经营的区域往往是农耕区。其疆域也往往以该区域的边缘为界:北阻大漠、草原,沿年均400毫米等降水量线修筑长城,区隔游牧;东南阻于浩瀚无垠的太平洋;西南阻于山高流急的横断山脉和高耸入云的青藏高原;只有西北沿河西走廊的狭长农耕带通向新疆。

新疆以天山为界,北有准噶尔盆地,南有塔里木盆地,环塔里木盆地边缘的雪山融化,形成了绿洲农业,也便于中原王朝驻屯军队。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》等

(1)根据材料一并结合所学,指出西汉时期西部版图相较秦朝时的变化,以及相应的管理机构设置。

(2)根据材料并结合所学,分析该形状版图反复出现的原因。

18. 阅读下列材料,回答问题。

材料一:民国建立后,中国现代工业经历了一波长达10年左右的较快发展期。中华、鸿生、荧昌等厂出品的国产火柴已开始在市场上居于优势地位,原已无法维持的宁波和丰纱厂利润率高达139%,在如此厚利的刺激下,投资者趋之若鹜。缫丝、卷烟、榨油、针织、食品等轻工业部门,在大战前后也有了长足的发展。然而突如其来的经济萧条,又使他们如大暑伏天而堕三九寒冬,诚如时人所论:“欧战既终,险象即生,铁厂积货如山,无人过问,上海数十年之三大油厂竟同年倒闭,其他工业亦皆消沉。”

——摘编自中国社会科学院近代史研究所《中国近代通史》

材料二:“一五”期间,全国同时开展了一万多个工矿建设单位的施工,苏联援建的156个项目中有68个全部或部分建成投产。过去中国不能生产的高级合金钢、喷气式飞机、大口径火炮等,现在都能生产了。一大批旧中国没有的工业部门一个个建立起来,一大批工矿企业在内地兴办。“一五”计划是中国从一穷二白的战争废墟,走向工业化和现代化的第一张蓝图。

——摘编自洪向华、石建国《“一五”计划:步履铿锵》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析1914-1920年中国现代工业发展的原因。

(2)比较材料一与材料二,概括“一五”期间现代工业发展的特点,并谈谈启示。

19. 阅读材料,回答问题。

足迹

材料 中国共产党领导新民主主义革命走向胜利的征途中,在如图所示各地留下了光辉的足迹。

根据材料并结合新民主主义革命的史实,以“足迹”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

云南省玉溪市峨山彝族自治县第一中学2024—2025学年度高一下学期2月份考试历史试题答案

分享

1.C

2.C

3.B

4.C

5.A

6.B

7.B

8.C

9.D

10.A

11.B

12.B

13.D

14.A

15.D

16.A

17.(1)变化:西汉控制了河西走廊,打通了中原与西域的联系,并逐渐控制了西域地区。机构:在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,在西域设西域都护府进行军政管理。

(2)原因:中原政权的政局动荡、更迭与强大,影响对西域的控制程度;不同的少数民族势力的兴衰;中原王朝一般的地理环境,农耕经济发展的需要;新疆的农业优势。

18.(1)原因:中华民国的建立,扫除了政治上的一些束缚与障碍;一战期间列强放松对华经济侵略;利润的刺激;民族资本家实业救国的热情;群众性的反帝爱国斗争;南京国民政府鼓励兴办实业。(任答 3 点)

(2)特点:优先发展重工业(工业体系较完善);大批企业在内地兴办(工业布局较为合理);工业建设成就显著(任答 2 点)

启示:民族独立是现代工业发展的重要前提;经济发展需要稳定的社会环境;要注重引进国外先进经验与技术;要坚持党和国家的正确领导。(任答 2 点)

19.瑞金:第一个红色政权、中华苏维埃共和国临时中央政府、苏区(强调政权)

遵义:遵义会议纠正了王明等人的左倾错误,确立了毛泽东同志的领导地位,在中国革命最危急的关头挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点,标志着中国共产党从幼年走向成熟

延安:抗日革命根据地,中共七大

西柏坡:七届二中全会,工作重心从农村转移到城市

北平:政治协商会议,新中国筹建,开国大典等

同课章节目录