5.2《大学之道》教学设计(表格式)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2《大学之道》教学设计(表格式)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 152.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-16 21:38:18 | ||

图片预览

文档简介

《大学之道》教学设计

章节名称 《大学之道》 课时 第1课时

课标要求 本单元属于选择性必修课程“中华传统文化经典研习”任务群。课程标准指出:“本任务群旨在引导学生通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。”单元以“百家争鸣”为人文主题,共安排了三课,包括儒家的《论语》十二章、《大学》一章、《孟子》一章,道家的《老子》四章、《庄子》一章,以及墨家的《墨子·兼爱》篇。三课分别体现了儒家、道家和墨家对时代的洞察,对社会人生的思考,在先秦诸子中有一定的代表性。学生在高一必修下册第一单元也比较集中地学习了三篇先秦诸子文章,但其选文主要考虑的是单元主题,先秦诸子地位不突出。因此,选择性必修上第二单元专门安排研读先秦诸子,使学生对中国优秀传统文化的根基有一定了解。在教学中,教师应该指导学生认识中华文明,学习传统文化,训练和提升理性思辨素质。同时还要引导学生认识自己,规划自己的人生。此外,这几篇课文的言说方式各有千秋,个性鲜明,通过学习,可以有效培养学生的读写素养和写作能力。

学习目标 1.梳理“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联。2.能够利用“三纲”“八目”准确深刻地解读校训,认识“大学之道”的现实指导意义。

学习重点 梳理“三纲”“八目”的具体所指,并理解内容。

学习难点 用思维导图的形式表示“三纲”“八目”的逻辑关系,并说明理由。

教学环节

导入新课 许多高等学府的校训都出自《大学》,你能猜出下列校训是哪所学校吗?乌兰浩特市第十五中学校训 明德厚学 笃行致远学习情境:校训,是学校精神的高度浓缩和集中体现,是学校办学理念的精髓和内核。我校“明德厚学 笃行致远”的校训,内涵丰富,反映了学校的办学宗旨,也深深砥砺着十五中学子的人格品行。请你利用《大学之道》中的思想对我校校训进行内涵解读。 明确学习任务。

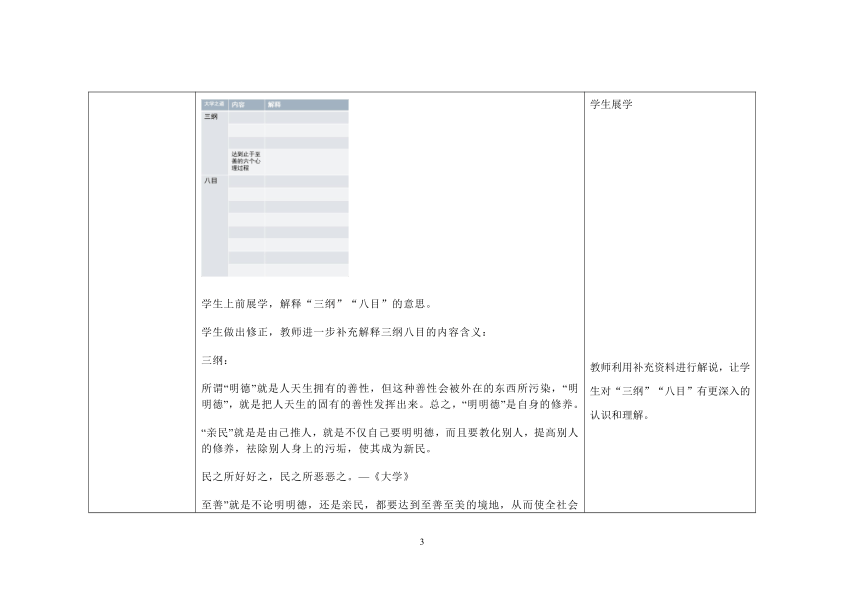

环节一自主学习与展示学习任务与学习目标相对应 检查预习任务:1.解读题目“大学之道”:大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。《大学》之书,古之大学所以教人之法也。—朱熹《四书章句集注》2小学:古人八岁入小学,学习“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”等基本礼节和研究文字训诂、音韵方面的文化基础知识。大学:“大学”是大人之学,讲的是修身、齐家、治国、平天下的道理。.这里的“大学”与“小学”有什么不同:学习活动一:知道“三纲”“八目”具体所指准确朗读文本,找到“三纲”“八目”并做出阐释。学生上前展学,解释“三纲”“八目”的意思。学生做出修正,教师进一步补充解释三纲八目的内容含义:三纲:所谓“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。总之,“明明德”是自身的修养。“亲民”就是是由己推人,就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢,使其成为新民。 民之所好好之,民之所恶恶之。—《大学》至善”就是不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。止者,必至于是而不迁之意。至善,则事理当然之极也。言明明德、新民,皆当至于至善之地而不迁。—朱熹《四书章句集注》八目:格物 探究事物原理,于实践中求知。致知 获得丰富的知识,辨明是非善恶。诚意 使心意真诚。正心 端正内心,端正心态。修身 修养自身德行。齐家 管理整治家庭,使家族中的各种关系整齐有序,使家庭兴旺发达。一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱。—《大学》治国 治理好国家,管理国家事务,协调社会关系。平天下 使天下归于太平,使百姓生活富足,安居乐业,远离战争和武力。 学生查找资料,进行展示让学生课前完成预习任务,并通晓课文大意,为更好地研析课文中的问题作铺垫。学生朗读课文学生展学教师利用补充资料进行解说,让学生对“三纲”“八目”有更深入的认识和理解。

环节二合作探究与展示交流学习任务与学习目标相对应 学习活动二:梳理“三纲”“八目”的内部关联 小组间合作讨论下面的问题,请用思维导图表示“三纲”与“八目”之间的逻辑关系,并进行解说。1.结合补充资料分析“三纲”之间的关系。补:故止至善之于明德亲民也,犹之规矩之于方圆也,尺度之于长短也,权衡之于轻重也。——王阳明《亲民堂记》2.“八目”中哪些是内修,哪些是外治?中间的枢纽是什么?3.“三纲”与“八目”之间有什么内在关联? 学生小组合作讨论,画出思维导图,在解说过程中回答下面的三个问题。在三四个小组展学之后,让学生进一步改进自己的思维导图,教师板书并进行总结提升。

环节三点评、总结、提升学习任务与学习目标相对应 教师提升:内圣外王之道:子曰:“修己以敬,修己以安人,修己以安百姓。” 子曰:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。” 中国的圣人不是不食人间烟火、漫游山林、独善其身;他的品格能够用“内圣外王”四个字来刻画:内圣,是说他的内心致力于心灵的修养,外王,是说他在社会活动中好似君王。 ——著名哲学家冯友兰先生《中国哲学简史》 总结:《大学之道》为我们展示了儒家修身之道,其中“三纲”是目标,“八目”是实现目标的途径。好在道不远人,只要我们播种“格物致知”的种子,就会长出“诚意正心修身”的粗大枝干,就会结出“齐家治国平天下”的果实。愿我们都能记住“修身立德,不忘初心”,实现“止于至善”的远大目标。 教师对学生的认知进行深层次提升,让学生从“内圣外王之道”认识“三纲”“八目”,并努力去做到“修身立德,不忘初心”。

环节四检测反馈检测内容与学习内容相对应 学习活动三:学以致用 请你联系今天所学,解读我校的校训“明德厚学 笃行致远”。 要求:至少两处引用经典;结构清晰,体现总分总(或分总、总分)的逻辑顺序;300字左右。提示:可以从目标和具体步骤的角度分析,也可以从内圣和外王的角度分析,也可以直接解释每个词语。参考资料:非淡泊无以明志,非宁静无以致远—诸葛亮《戒子篇》 儒有博学而不穷,笃行而不倦—《礼记 儒学》教师示例:解读校训 我的母校乌兰浩特市第十五中学校训是明德厚学,笃行致远。 明德厚学,就是崇尚精神,彰明美德;学识广博,厚积薄发。这里的“明德”出自于《大学》中“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”一句。所谓“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。总之,“明明德”是自身的修养。而修身之道,就在于求学,在于多思多问,在于扎扎实实,在于兼收并蓄,在于融会贯通。这就是“厚学”。这就跟《大学》中的“格物致知”一样,都是要探究事物的原理,获得丰富的知识,这样才能明辨是非善恶。笃行致远,即注重实践,知行合一,善行而终才能到达成功的目标。这里的“笃行”强调的是理论联系实际,言行表里如一。“笃”有“深厚”的意思。“笃行”二字语出《礼记》的《儒学》,“儒有博学而不穷,笃行而不倦”,意思是君子儒者应该博览群书,知识的积累是无止境的,有了学问还要切实付诸行动,不能懈怠。而“致远”应该就是《大学》中的“止于至善”这一远大理想目标,就是不论明明德,还是厚学、笃行,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。 总之,这八个大字真可谓字字珠玑,纲举目张,既为我们确立了奋斗追求的目标,又为我们指明了实现这一目标应该遵循的方法。我们要深入领悟并加以实践,才不负母校的重托。 学生自主完成写作任务,准确地运用自己本节课所学知识和理论,重视学生思维逻辑能力的培养。 学生口头汇报

环节五布置作业 请你结合《〈论语〉十二章》和《大学之道》,思考儒家思想学说在立德树人、修身养性方面对你的启示,写一则座右铭或班训。要求:文字精炼,内涵丰富;朗朗上口,便于记忆;能起到激励的作用。 学生记好作业。学生要将作业工整地书写在作业本上。

板书设计 大学之道《礼记》三纲 八目 明明德 格物 致知 诚意 正心 修身 内圣 终极目标:止于至善 大学之道 齐家 亲民 治国 外王 平天下

教学反思 学生要小组合作画出思维导图讲解理由,要利用本节课内容解读校训,做得很好。

1

章节名称 《大学之道》 课时 第1课时

课标要求 本单元属于选择性必修课程“中华传统文化经典研习”任务群。课程标准指出:“本任务群旨在引导学生通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。”单元以“百家争鸣”为人文主题,共安排了三课,包括儒家的《论语》十二章、《大学》一章、《孟子》一章,道家的《老子》四章、《庄子》一章,以及墨家的《墨子·兼爱》篇。三课分别体现了儒家、道家和墨家对时代的洞察,对社会人生的思考,在先秦诸子中有一定的代表性。学生在高一必修下册第一单元也比较集中地学习了三篇先秦诸子文章,但其选文主要考虑的是单元主题,先秦诸子地位不突出。因此,选择性必修上第二单元专门安排研读先秦诸子,使学生对中国优秀传统文化的根基有一定了解。在教学中,教师应该指导学生认识中华文明,学习传统文化,训练和提升理性思辨素质。同时还要引导学生认识自己,规划自己的人生。此外,这几篇课文的言说方式各有千秋,个性鲜明,通过学习,可以有效培养学生的读写素养和写作能力。

学习目标 1.梳理“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联。2.能够利用“三纲”“八目”准确深刻地解读校训,认识“大学之道”的现实指导意义。

学习重点 梳理“三纲”“八目”的具体所指,并理解内容。

学习难点 用思维导图的形式表示“三纲”“八目”的逻辑关系,并说明理由。

教学环节

导入新课 许多高等学府的校训都出自《大学》,你能猜出下列校训是哪所学校吗?乌兰浩特市第十五中学校训 明德厚学 笃行致远学习情境:校训,是学校精神的高度浓缩和集中体现,是学校办学理念的精髓和内核。我校“明德厚学 笃行致远”的校训,内涵丰富,反映了学校的办学宗旨,也深深砥砺着十五中学子的人格品行。请你利用《大学之道》中的思想对我校校训进行内涵解读。 明确学习任务。

环节一自主学习与展示学习任务与学习目标相对应 检查预习任务:1.解读题目“大学之道”:大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。《大学》之书,古之大学所以教人之法也。—朱熹《四书章句集注》2小学:古人八岁入小学,学习“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”等基本礼节和研究文字训诂、音韵方面的文化基础知识。大学:“大学”是大人之学,讲的是修身、齐家、治国、平天下的道理。.这里的“大学”与“小学”有什么不同:学习活动一:知道“三纲”“八目”具体所指准确朗读文本,找到“三纲”“八目”并做出阐释。学生上前展学,解释“三纲”“八目”的意思。学生做出修正,教师进一步补充解释三纲八目的内容含义:三纲:所谓“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。总之,“明明德”是自身的修养。“亲民”就是是由己推人,就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢,使其成为新民。 民之所好好之,民之所恶恶之。—《大学》至善”就是不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。止者,必至于是而不迁之意。至善,则事理当然之极也。言明明德、新民,皆当至于至善之地而不迁。—朱熹《四书章句集注》八目:格物 探究事物原理,于实践中求知。致知 获得丰富的知识,辨明是非善恶。诚意 使心意真诚。正心 端正内心,端正心态。修身 修养自身德行。齐家 管理整治家庭,使家族中的各种关系整齐有序,使家庭兴旺发达。一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱。—《大学》治国 治理好国家,管理国家事务,协调社会关系。平天下 使天下归于太平,使百姓生活富足,安居乐业,远离战争和武力。 学生查找资料,进行展示让学生课前完成预习任务,并通晓课文大意,为更好地研析课文中的问题作铺垫。学生朗读课文学生展学教师利用补充资料进行解说,让学生对“三纲”“八目”有更深入的认识和理解。

环节二合作探究与展示交流学习任务与学习目标相对应 学习活动二:梳理“三纲”“八目”的内部关联 小组间合作讨论下面的问题,请用思维导图表示“三纲”与“八目”之间的逻辑关系,并进行解说。1.结合补充资料分析“三纲”之间的关系。补:故止至善之于明德亲民也,犹之规矩之于方圆也,尺度之于长短也,权衡之于轻重也。——王阳明《亲民堂记》2.“八目”中哪些是内修,哪些是外治?中间的枢纽是什么?3.“三纲”与“八目”之间有什么内在关联? 学生小组合作讨论,画出思维导图,在解说过程中回答下面的三个问题。在三四个小组展学之后,让学生进一步改进自己的思维导图,教师板书并进行总结提升。

环节三点评、总结、提升学习任务与学习目标相对应 教师提升:内圣外王之道:子曰:“修己以敬,修己以安人,修己以安百姓。” 子曰:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。” 中国的圣人不是不食人间烟火、漫游山林、独善其身;他的品格能够用“内圣外王”四个字来刻画:内圣,是说他的内心致力于心灵的修养,外王,是说他在社会活动中好似君王。 ——著名哲学家冯友兰先生《中国哲学简史》 总结:《大学之道》为我们展示了儒家修身之道,其中“三纲”是目标,“八目”是实现目标的途径。好在道不远人,只要我们播种“格物致知”的种子,就会长出“诚意正心修身”的粗大枝干,就会结出“齐家治国平天下”的果实。愿我们都能记住“修身立德,不忘初心”,实现“止于至善”的远大目标。 教师对学生的认知进行深层次提升,让学生从“内圣外王之道”认识“三纲”“八目”,并努力去做到“修身立德,不忘初心”。

环节四检测反馈检测内容与学习内容相对应 学习活动三:学以致用 请你联系今天所学,解读我校的校训“明德厚学 笃行致远”。 要求:至少两处引用经典;结构清晰,体现总分总(或分总、总分)的逻辑顺序;300字左右。提示:可以从目标和具体步骤的角度分析,也可以从内圣和外王的角度分析,也可以直接解释每个词语。参考资料:非淡泊无以明志,非宁静无以致远—诸葛亮《戒子篇》 儒有博学而不穷,笃行而不倦—《礼记 儒学》教师示例:解读校训 我的母校乌兰浩特市第十五中学校训是明德厚学,笃行致远。 明德厚学,就是崇尚精神,彰明美德;学识广博,厚积薄发。这里的“明德”出自于《大学》中“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”一句。所谓“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。总之,“明明德”是自身的修养。而修身之道,就在于求学,在于多思多问,在于扎扎实实,在于兼收并蓄,在于融会贯通。这就是“厚学”。这就跟《大学》中的“格物致知”一样,都是要探究事物的原理,获得丰富的知识,这样才能明辨是非善恶。笃行致远,即注重实践,知行合一,善行而终才能到达成功的目标。这里的“笃行”强调的是理论联系实际,言行表里如一。“笃”有“深厚”的意思。“笃行”二字语出《礼记》的《儒学》,“儒有博学而不穷,笃行而不倦”,意思是君子儒者应该博览群书,知识的积累是无止境的,有了学问还要切实付诸行动,不能懈怠。而“致远”应该就是《大学》中的“止于至善”这一远大理想目标,就是不论明明德,还是厚学、笃行,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。 总之,这八个大字真可谓字字珠玑,纲举目张,既为我们确立了奋斗追求的目标,又为我们指明了实现这一目标应该遵循的方法。我们要深入领悟并加以实践,才不负母校的重托。 学生自主完成写作任务,准确地运用自己本节课所学知识和理论,重视学生思维逻辑能力的培养。 学生口头汇报

环节五布置作业 请你结合《〈论语〉十二章》和《大学之道》,思考儒家思想学说在立德树人、修身养性方面对你的启示,写一则座右铭或班训。要求:文字精炼,内涵丰富;朗朗上口,便于记忆;能起到激励的作用。 学生记好作业。学生要将作业工整地书写在作业本上。

板书设计 大学之道《礼记》三纲 八目 明明德 格物 致知 诚意 正心 修身 内圣 终极目标:止于至善 大学之道 齐家 亲民 治国 外王 平天下

教学反思 学生要小组合作画出思维导图讲解理由,要利用本节课内容解读校训,做得很好。

1