第16课 独立自主的和平外交(课件)-【课堂无忧】新课标同步核心素养课堂

文档属性

| 名称 | 第16课 独立自主的和平外交(课件)-【课堂无忧】新课标同步核心素养课堂 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 53.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-17 15:16:53 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

新课导入——感受我国“外交天团”的霸气回怼

同学们知道我国第一任外交官是谁吗?

部编版八年级下册 第五单元 国防建设与外交成就

第16课

独立自主的和平外交

第一篇:困局——建国初期的外交形势

第二篇:破局——和平共处五项原则的提出

第三篇:拓局——加强与亚非国家团结合作

学习目标

1

2

3

通过阅读课本及阅读史料,能够说出新中国成立后我国的外交政策,并能够正确分析新中国建立之初的国际局势以及我国的外交困境。(唯物史观、时空观念)

通过阅读课本,列举和平共处五项原则的内容以及“求同存异”的方针;通过阅读史料,分析我国50年代外交成就带来的积极影响,并从中体会中国外交家的外交智慧。(史料实证、历史解释)

通过学习本课内容并结合近代中国的屈辱外交,小组讨论,新中国建立之后我国外交事业发展如此之快的原因,从中感受到外交成就的背后有强大的祖国。(家国情怀)

壹·困局

——建国初期的外交形势

壹·困局——建国初期的外交形势

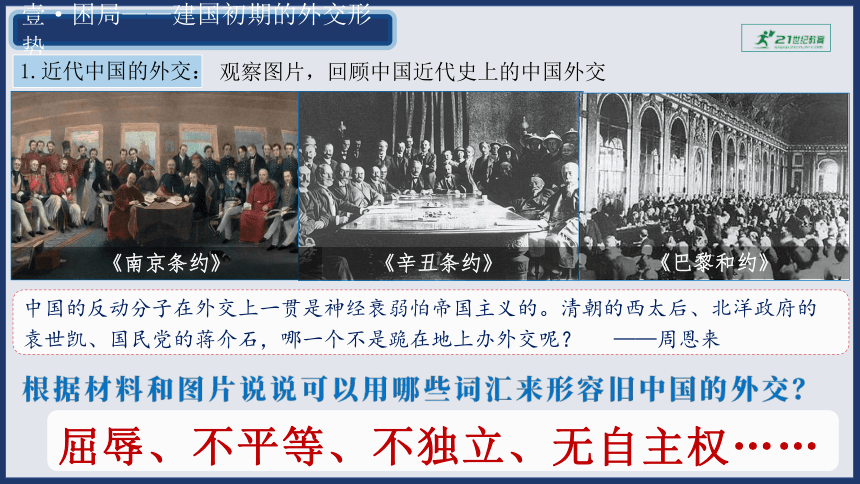

1.近代中国的外交:

《南京条约》

《辛丑条约》

《巴黎和约》

中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱怕帝国主义的。清朝的西太后、北洋政府的袁世凯、国民党的蒋介石,哪一个不是跪在地上办外交呢? ——周恩来

屈辱、不平等、不独立、无自主权……

观察图片,回顾中国近代史上的中国外交

壹·困局——建国初期的外交形势

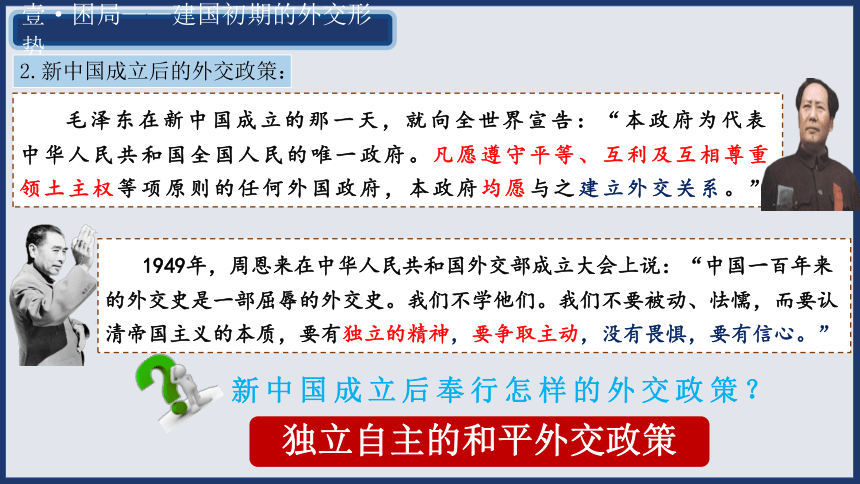

2.新中国成立后的外交政策:

毛泽东在新中国成立的那一天,就向全世界宣告:“本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。”

1949年,周恩来在中华人民共和国外交部成立大会上说:“中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。我们不要被动、怯懦,而要认清帝国主义的本质,要有独立的精神,要争取主动,没有畏惧,要有信心。”

新中国成立后奉行怎样的外交政策?

独立自主的和平外交政策

壹·困局——建国初期的外交形势

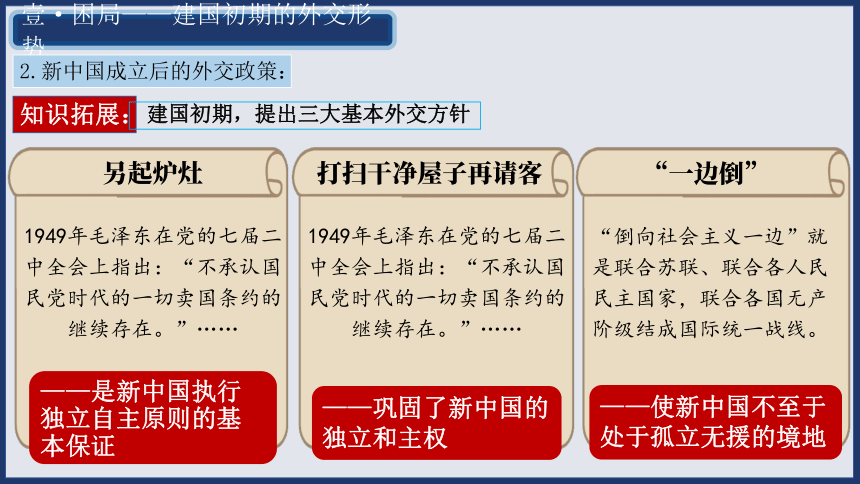

2.新中国成立后的外交政策:

知识拓展:

建国初期,提出三大基本外交方针

1949年毛泽东在党的七届二中全会上指出:“不承认国民党时代的一切卖国条约的继续存在。”……

1949年毛泽东在党的七届二中全会上指出:“不承认国民党时代的一切卖国条约的继续存在。”……

“倒向社会主义一边”就是联合苏联、联合各人民民主国家,联合各国无产阶级结成国际统一战线。

——是新中国执行独立自主原则的基本保证

——巩固了新中国的独立和主权

——使新中国不至于处于孤立无援的境地

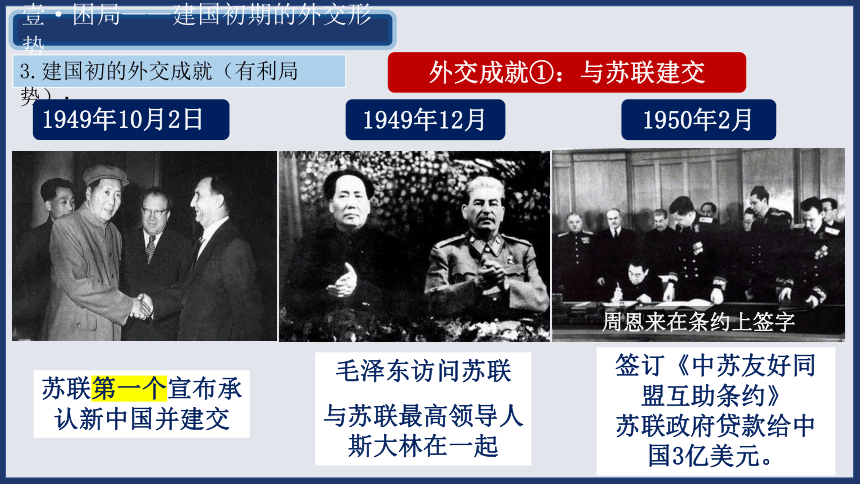

壹·困局——建国初期的外交形势

3.建国初的外交成就(有利局势):

1949年10月2日

1949年12月

1950年2月

苏联第一个宣布承认新中国并建交

毛泽东访问苏联

与苏联最高领导人斯大林在一起

签订《中苏友好同盟互助条约》

苏联政府贷款给中国3亿美元。

周恩来在条约上签字

外交成就①:与苏联建交

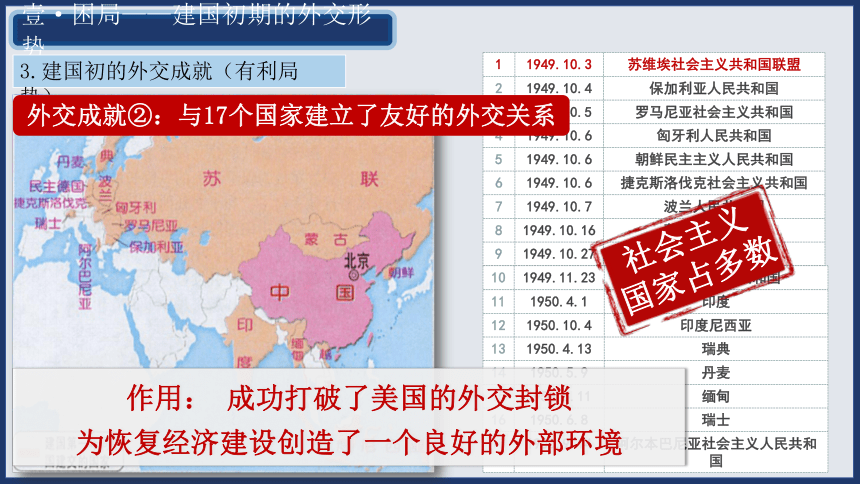

壹·困局——建国初期的外交形势

3.建国初的外交成就(有利局势):

1 1949.10.3 苏维埃社会主义共和国联盟

2 1949.10.4 保加利亚人民共和国

3 1949.10.5 罗马尼亚社会主义共和国

4 1949.10.6 匈牙利人民共和国

5 1949.10.6 朝鲜民主主义人民共和国

6 1949.10.6 捷克斯洛伐克社会主义共和国

7 1949.10.7 波兰人民共和国

8 1949.10.16 蒙古人民共和国

9 1949.10.27 德意志民主共和国

10 1949.11.23 越南社会主义共和国

11 1950.4.1 印度

12 1950.10.4 印度尼西亚

13 1950.4.13 瑞典

14 1950.5.9 丹麦

15 1950.5.11 缅甸

16 1950.6.8 瑞士

17 1950.9.14 阿尔本巴尼亚社会主义人民共和国

社会主义

国家占多数

外交成就②:与17个国家建立了友好的外交关系

作用: 成功打破了美国的外交封锁

为恢复经济建设创造了一个良好的外部环境

壹·困局——建国初期的外交形势

4.不利局势:

新中国成立初期,美国推行的对华不承认政策和在台湾问题上的敌对姿态,是其从全球遏制共产主义的战略出发,对新中国的极端孤立与排斥,这种孤立与排斥导致美中多年的冷战局面。——《新中国成立初期美国对华政策》

一个国家,不在美国领导的阵营内,便在苏联的阵营内,任何中间道路的幻想都是不明智的。

——保罗 肯尼迪《大国的兴衰》

社会主义阵营

资本主义阵营

1950年6月,美国第七舰队封锁台湾海峡

美国等一些帝国主义国家对新中国采取敌视态度,实行外交孤立政策,不与中国建交,并对中国实行封锁和禁运。

壹·困局——建国初期的外交形势

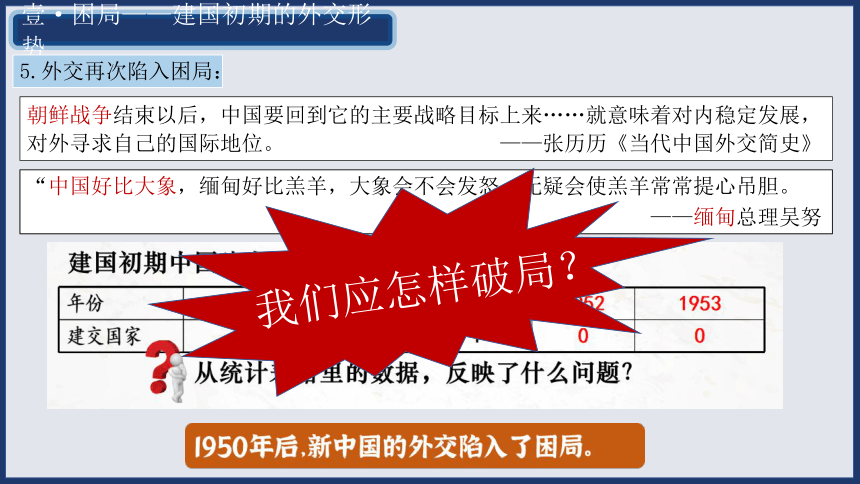

5.外交再次陷入困局:

“中国好比大象,缅甸好比羔羊,大象会不会发怒,无疑会使羔羊常常提心吊胆。

——缅甸总理吴努

朝鲜战争结束以后,中国要回到它的主要战略目标上来……就意味着对内稳定发展,对外寻求自己的国际地位。 ——张历历《当代中国外交简史》

我们应怎样破局?

贰·破局

——和平共处五项原则的提出

贰·破局——和平共处五项原则的提出

1.背景:

1950年10月,中国人民志愿军赴朝作战

1953年,美国被迫签订停战协定

1953年7月,中国取得抗美援朝战争的胜利,这大大提高了中国的国际地位,同时引起中国周边国家的担忧与忌惮。

1954年6月,周恩来率领中国代表团访问印度,印度总理尼赫鲁看到中国在抗美援朝战争中赢得很高的国际威望,对中国既敬佩,又担心。

◇周恩来总理是如何消除他的顾虑的?

贰·破局——和平共处五项原则的提出

2.提出过程:

(1)首次提出:1953年底,周恩来在接见印度代表团时,首次提出和平共处五项原则,作为处理两国关系的原则。

我国同印度就西藏问题谈判

平等

互利

和平共处

互不干涉内政

互不

侵犯

互相尊重主权和领土完整

贰·破局——和平共处五项原则的提出

互相尊重主权和领土完整

互不侵犯

互不干涉内政

平等互利

和平共处

核心和基础

保证

目标

—标志着新中国外交政策成熟

误区警示

独立自主的和平外交政策

就是和平共处五项原则

这个说法是错误的。

独立自主的和平外交政策是新中国外交的指导思想;

和平共处五项原则是外交原则,是处理国与国之间关系的基本原则。

和平共处五项原则

2.提出过程:

贰·破局——和平共处五项原则的提出

以下历史事件符合/违背了和平共处五项原则的哪一项内容?

互相尊重主权

和领土完整

美军空袭叙利亚

美国对台军售

互不干涉内政

互不侵犯

平等互利

和平共处

×

×

×

√

√

贰·破局——和平共处五项原则的提出

周恩来总理访问缅甸时与缅甸总理吴努亲切握手

1954年6月,周恩来总理访问印度,与印度总理尼赫鲁举行会谈

(2)确定:1954年,周恩来访问印度和缅甸,分别与印度总理尼赫鲁、缅甸总理吴努,发表联合声明,双方一致同意以和平共处五项原则作为指导中印、中缅两国关系的基本原则。

2.提出过程:

贰·破局——和平共处五项原则的提出

3.意义:

虽然和平共处五项原则是在60年前发表的,但它仍适用于当今的国际社会。和平共处五项原则得到了广大第三世界国家的认同,也被联合国所认可,和平共处五项原则今天依然没有过时。

--新加坡国立大学东亚研究所研究员陈刚

②对世界:在国际上产生了深远影响,被越来越多的国家所接受,成为处理国与国之间关系的基本准则。

和平共处五项原则的提出,是新中国外交政策从突出强调意识形态的“一边倒”,转向较多地考虑国家利益而开始走向务实的一个相当重要的标志。

——杨奎松:《中华人民共和国建国史研究》

①对中国:标志着中国外交政策的成熟

叁·拓局

——加强与亚非国家团结合作

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

1.日内瓦会议:

1954年4月至7月,中国第一次以五大国之一的身份,参加了在日内瓦召开的关于解决朝鲜问题和印度支那问题的国际会议。

【注】印度支那:即法国殖民地在东南亚的一部分,其组成包括今越南、老挝和柬埔寨三国

步入日内瓦会议会场的周恩来

材料:日内瓦会议周恩来的贡献是载入史册的。他多次打破僵局,把会议导向和平签署协议的彼岸。

——潘晓,孙彦《鞠躬尽瘁操国事 周恩来与新中国》

哇-好帅!

回到金边后,我的代表们向我称赞中国总理,他们被他迷住了。

柬埔寨国王西哈努克

日内瓦会议部分成果:

一、与会国保证尊重印度支那三国的主权、独立、统一和领土完整;

二、结束在三国的敌对行动;

三、三国不得参加任何军事集团,也不允许任何外国在三国的领土上建立军事基地……

——《关于恢复印度支那和平的日内瓦协议》

这三项协议内容分别对应和平共处五项原则的什么内容

体现“互相尊重主权和领土完整”

体现“和平共处”

体现“互不干涉内政”

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

【教材研读】阅读课本P83,了解万隆会议的概况。

万隆会议

目的:

时间:

地点:

性质:

1955年

印度尼西亚的万隆

第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非会议

发展与亚非国家的友好关系,促进亚非国家之间的团结与合作

美国希望根本就不召开亚非会议。

——美国《圣路易邮报》

去,固然要冒很大的风险,但是可以多交些朋友,扩大中国的影响,促进亚非国家的团结友谊。

——王俊彦:《开国外交》

“克什米尔公主号”爆炸

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

美国和蒋介石为了阻止中国代表团参加这次会议,制造了克什米尔公主号事件,目的在于暗杀周恩来。1955年4月11日,克什米尔公主号执行包机任务,从印度经香港飞往印度尼西亚雅加达,原定乘载中国代表团前往万隆参加万隆会议。在香港启德机场停留期间,被国民党特工买通的一名启德机场清洁工按照其要求将炸药安上飞机。飞机在接近印尼海岸时爆炸,机上除3名机员生还外,11名乘客及5名机组人员罹难。由于周恩来临时改变路线,所以此次刺杀行动失败。

会前:危机四伏——“克什米尔公主号”事件

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

会中:矛盾重重——充满“火药味”的万隆会议

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

【问题探究】假如我们采取这两种方式中的一种,可能导致会有什么后果?

纵容气焰

加深误解

陷入僵局

协议失败

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

中国代表团是来求团结的,而不是来吵架的···中国代表团是来求同而不是来立异的。

周恩来在万隆会议上发表讲话

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

结合材料如何理解“求同存异”方针?

我们应该承认,在亚非国家中是存在有不同的思想意识和社会制度的,但这并不妨碍我们求同和团结。……在我们中间有无求同的基础呢 有的。那就是亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过、并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦。这是我们大家都承认的。从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持,而不是互相疑虑和恐惧、互相排斥和对立。 ——周恩来《在亚非会议上的发言》

异

同

历史遭遇相同:曾遭受帝国主义侵略

面临问题相同:维护民族独立、发展民

族经济的任务;维护和平的愿望等。

思想意识不同、

社会制度不同

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

从万隆会议结束到1959年底,同中国先后建交的有尼泊尔、埃及、叙利亚、阿拉伯也门共和国、斯里兰卡、東埔寨、伊拉克、摩洛哥、阿尔及利亚、苏丹、几内亚11个国家,它们全部都是亚非国家。亚非会议为新中国的外交活动打开了新的天地。

——张颖,潘敬国《高端决策:周恩来与新中国外交》

求同存异方针影响:促进了会议的圆满成功;加强了同亚非各国的团结合作

亚非人民为反帝反殖、争取民族独立、维护世界和平而团结合作、共同斗争的崇高思想和愿望,被称之为“万隆精神”。

2.万隆会议:

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

他并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但他改变了会议的航向。 ——美国记者

我一生搞外交工作,还没有遇到一个像周恩来这样杰出的外交家。

——英国外交大臣艾登

周恩来为各国朋友签名留念

1976年1月8日,周恩来在北京病逝,享年78岁。设在美国纽约的联合国总部门前的联合国旗降了半旗。自1945年联合国成立以来,世界上有许多国家的元首先后去世,联合国还没有为谁下过半旗。

在周恩来26年的外交生涯中,到他逝世前,总共有107个国家与中国建交,其中还包括美国和日本。他提出的和平共处五项原则、求同存异等外交思想至今仍在指导中国的外交工作。

课堂小结

和平共处五项原则的提出

独立自主的

和平外交

新中国初期的外交状况

和平共处五项原则的提出

加强与亚非国家的团结合作

万隆会议的背景

万隆会议的影响

万隆会议的经过

新中国初期的外交政策

独立自主的和平外交

与苏联等十几个国家建交

内容

发展与亚非国家的友好关系,促进团结与合作

1955年,第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非会议

加强同亚非各国的团结与合作

意义

周恩来:“求同存异”

课堂训练

1.(2024 湖南)1955年,中国政府依据“必须走出去”的战略决策,派周恩来等代表参加了亚非会议。针对帝国主义破坏会议的阴谋和各国间的矛盾、分歧,周恩来提出了“求同存异”的方针,促进了会议的圆满成功。这次会议( )

A.加强了中国同亚非各国的团结合作

B.宣告了不结盟运动的正式成立

C.恢复了新中国在联合国的合法席位

D.形成了全方位的对外开放格局

2.(2024 东营)1955年4月召开的体现亚非国家和地区团结合作精神的会议是( )

A.雅尔塔会议 B.波茨坦会议 C.日内瓦会议 D.万隆会议

A

D

课堂训练

3.(2024 兴安盟)“我们并不要求各人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映。但是不应该使它妨碍我们在主要问题上达成共同的协议。我们还应在共同的基础上来互相了解和重视彼此的不同见解。”周恩来上述发言表达的是( )

A.“求同存异”方针 B.“一边倒”的外交政策

C.和平共处五项原则 D.独立自主的和平外交政策

4.(2024 贵州)2022年2月25日,国务委员兼外长王毅阐述中方对乌克兰问题的基本立场:中方坚定主张尊重和保障各国的主权和领土完整……这一立场一贯的,也是明确的,在乌克兰问题上同样适用。中国政府的“这一立场”源于( )

A.亚非万隆会议主张 B.“一国两制”的方针

C.和平共处五项原则 D.“求同存异”的方针

A

C

新课导入——感受我国“外交天团”的霸气回怼

同学们知道我国第一任外交官是谁吗?

部编版八年级下册 第五单元 国防建设与外交成就

第16课

独立自主的和平外交

第一篇:困局——建国初期的外交形势

第二篇:破局——和平共处五项原则的提出

第三篇:拓局——加强与亚非国家团结合作

学习目标

1

2

3

通过阅读课本及阅读史料,能够说出新中国成立后我国的外交政策,并能够正确分析新中国建立之初的国际局势以及我国的外交困境。(唯物史观、时空观念)

通过阅读课本,列举和平共处五项原则的内容以及“求同存异”的方针;通过阅读史料,分析我国50年代外交成就带来的积极影响,并从中体会中国外交家的外交智慧。(史料实证、历史解释)

通过学习本课内容并结合近代中国的屈辱外交,小组讨论,新中国建立之后我国外交事业发展如此之快的原因,从中感受到外交成就的背后有强大的祖国。(家国情怀)

壹·困局

——建国初期的外交形势

壹·困局——建国初期的外交形势

1.近代中国的外交:

《南京条约》

《辛丑条约》

《巴黎和约》

中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱怕帝国主义的。清朝的西太后、北洋政府的袁世凯、国民党的蒋介石,哪一个不是跪在地上办外交呢? ——周恩来

屈辱、不平等、不独立、无自主权……

观察图片,回顾中国近代史上的中国外交

壹·困局——建国初期的外交形势

2.新中国成立后的外交政策:

毛泽东在新中国成立的那一天,就向全世界宣告:“本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。”

1949年,周恩来在中华人民共和国外交部成立大会上说:“中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。我们不要被动、怯懦,而要认清帝国主义的本质,要有独立的精神,要争取主动,没有畏惧,要有信心。”

新中国成立后奉行怎样的外交政策?

独立自主的和平外交政策

壹·困局——建国初期的外交形势

2.新中国成立后的外交政策:

知识拓展:

建国初期,提出三大基本外交方针

1949年毛泽东在党的七届二中全会上指出:“不承认国民党时代的一切卖国条约的继续存在。”……

1949年毛泽东在党的七届二中全会上指出:“不承认国民党时代的一切卖国条约的继续存在。”……

“倒向社会主义一边”就是联合苏联、联合各人民民主国家,联合各国无产阶级结成国际统一战线。

——是新中国执行独立自主原则的基本保证

——巩固了新中国的独立和主权

——使新中国不至于处于孤立无援的境地

壹·困局——建国初期的外交形势

3.建国初的外交成就(有利局势):

1949年10月2日

1949年12月

1950年2月

苏联第一个宣布承认新中国并建交

毛泽东访问苏联

与苏联最高领导人斯大林在一起

签订《中苏友好同盟互助条约》

苏联政府贷款给中国3亿美元。

周恩来在条约上签字

外交成就①:与苏联建交

壹·困局——建国初期的外交形势

3.建国初的外交成就(有利局势):

1 1949.10.3 苏维埃社会主义共和国联盟

2 1949.10.4 保加利亚人民共和国

3 1949.10.5 罗马尼亚社会主义共和国

4 1949.10.6 匈牙利人民共和国

5 1949.10.6 朝鲜民主主义人民共和国

6 1949.10.6 捷克斯洛伐克社会主义共和国

7 1949.10.7 波兰人民共和国

8 1949.10.16 蒙古人民共和国

9 1949.10.27 德意志民主共和国

10 1949.11.23 越南社会主义共和国

11 1950.4.1 印度

12 1950.10.4 印度尼西亚

13 1950.4.13 瑞典

14 1950.5.9 丹麦

15 1950.5.11 缅甸

16 1950.6.8 瑞士

17 1950.9.14 阿尔本巴尼亚社会主义人民共和国

社会主义

国家占多数

外交成就②:与17个国家建立了友好的外交关系

作用: 成功打破了美国的外交封锁

为恢复经济建设创造了一个良好的外部环境

壹·困局——建国初期的外交形势

4.不利局势:

新中国成立初期,美国推行的对华不承认政策和在台湾问题上的敌对姿态,是其从全球遏制共产主义的战略出发,对新中国的极端孤立与排斥,这种孤立与排斥导致美中多年的冷战局面。——《新中国成立初期美国对华政策》

一个国家,不在美国领导的阵营内,便在苏联的阵营内,任何中间道路的幻想都是不明智的。

——保罗 肯尼迪《大国的兴衰》

社会主义阵营

资本主义阵营

1950年6月,美国第七舰队封锁台湾海峡

美国等一些帝国主义国家对新中国采取敌视态度,实行外交孤立政策,不与中国建交,并对中国实行封锁和禁运。

壹·困局——建国初期的外交形势

5.外交再次陷入困局:

“中国好比大象,缅甸好比羔羊,大象会不会发怒,无疑会使羔羊常常提心吊胆。

——缅甸总理吴努

朝鲜战争结束以后,中国要回到它的主要战略目标上来……就意味着对内稳定发展,对外寻求自己的国际地位。 ——张历历《当代中国外交简史》

我们应怎样破局?

贰·破局

——和平共处五项原则的提出

贰·破局——和平共处五项原则的提出

1.背景:

1950年10月,中国人民志愿军赴朝作战

1953年,美国被迫签订停战协定

1953年7月,中国取得抗美援朝战争的胜利,这大大提高了中国的国际地位,同时引起中国周边国家的担忧与忌惮。

1954年6月,周恩来率领中国代表团访问印度,印度总理尼赫鲁看到中国在抗美援朝战争中赢得很高的国际威望,对中国既敬佩,又担心。

◇周恩来总理是如何消除他的顾虑的?

贰·破局——和平共处五项原则的提出

2.提出过程:

(1)首次提出:1953年底,周恩来在接见印度代表团时,首次提出和平共处五项原则,作为处理两国关系的原则。

我国同印度就西藏问题谈判

平等

互利

和平共处

互不干涉内政

互不

侵犯

互相尊重主权和领土完整

贰·破局——和平共处五项原则的提出

互相尊重主权和领土完整

互不侵犯

互不干涉内政

平等互利

和平共处

核心和基础

保证

目标

—标志着新中国外交政策成熟

误区警示

独立自主的和平外交政策

就是和平共处五项原则

这个说法是错误的。

独立自主的和平外交政策是新中国外交的指导思想;

和平共处五项原则是外交原则,是处理国与国之间关系的基本原则。

和平共处五项原则

2.提出过程:

贰·破局——和平共处五项原则的提出

以下历史事件符合/违背了和平共处五项原则的哪一项内容?

互相尊重主权

和领土完整

美军空袭叙利亚

美国对台军售

互不干涉内政

互不侵犯

平等互利

和平共处

×

×

×

√

√

贰·破局——和平共处五项原则的提出

周恩来总理访问缅甸时与缅甸总理吴努亲切握手

1954年6月,周恩来总理访问印度,与印度总理尼赫鲁举行会谈

(2)确定:1954年,周恩来访问印度和缅甸,分别与印度总理尼赫鲁、缅甸总理吴努,发表联合声明,双方一致同意以和平共处五项原则作为指导中印、中缅两国关系的基本原则。

2.提出过程:

贰·破局——和平共处五项原则的提出

3.意义:

虽然和平共处五项原则是在60年前发表的,但它仍适用于当今的国际社会。和平共处五项原则得到了广大第三世界国家的认同,也被联合国所认可,和平共处五项原则今天依然没有过时。

--新加坡国立大学东亚研究所研究员陈刚

②对世界:在国际上产生了深远影响,被越来越多的国家所接受,成为处理国与国之间关系的基本准则。

和平共处五项原则的提出,是新中国外交政策从突出强调意识形态的“一边倒”,转向较多地考虑国家利益而开始走向务实的一个相当重要的标志。

——杨奎松:《中华人民共和国建国史研究》

①对中国:标志着中国外交政策的成熟

叁·拓局

——加强与亚非国家团结合作

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

1.日内瓦会议:

1954年4月至7月,中国第一次以五大国之一的身份,参加了在日内瓦召开的关于解决朝鲜问题和印度支那问题的国际会议。

【注】印度支那:即法国殖民地在东南亚的一部分,其组成包括今越南、老挝和柬埔寨三国

步入日内瓦会议会场的周恩来

材料:日内瓦会议周恩来的贡献是载入史册的。他多次打破僵局,把会议导向和平签署协议的彼岸。

——潘晓,孙彦《鞠躬尽瘁操国事 周恩来与新中国》

哇-好帅!

回到金边后,我的代表们向我称赞中国总理,他们被他迷住了。

柬埔寨国王西哈努克

日内瓦会议部分成果:

一、与会国保证尊重印度支那三国的主权、独立、统一和领土完整;

二、结束在三国的敌对行动;

三、三国不得参加任何军事集团,也不允许任何外国在三国的领土上建立军事基地……

——《关于恢复印度支那和平的日内瓦协议》

这三项协议内容分别对应和平共处五项原则的什么内容

体现“互相尊重主权和领土完整”

体现“和平共处”

体现“互不干涉内政”

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

【教材研读】阅读课本P83,了解万隆会议的概况。

万隆会议

目的:

时间:

地点:

性质:

1955年

印度尼西亚的万隆

第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非会议

发展与亚非国家的友好关系,促进亚非国家之间的团结与合作

美国希望根本就不召开亚非会议。

——美国《圣路易邮报》

去,固然要冒很大的风险,但是可以多交些朋友,扩大中国的影响,促进亚非国家的团结友谊。

——王俊彦:《开国外交》

“克什米尔公主号”爆炸

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

美国和蒋介石为了阻止中国代表团参加这次会议,制造了克什米尔公主号事件,目的在于暗杀周恩来。1955年4月11日,克什米尔公主号执行包机任务,从印度经香港飞往印度尼西亚雅加达,原定乘载中国代表团前往万隆参加万隆会议。在香港启德机场停留期间,被国民党特工买通的一名启德机场清洁工按照其要求将炸药安上飞机。飞机在接近印尼海岸时爆炸,机上除3名机员生还外,11名乘客及5名机组人员罹难。由于周恩来临时改变路线,所以此次刺杀行动失败。

会前:危机四伏——“克什米尔公主号”事件

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

会中:矛盾重重——充满“火药味”的万隆会议

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

【问题探究】假如我们采取这两种方式中的一种,可能导致会有什么后果?

纵容气焰

加深误解

陷入僵局

协议失败

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

中国代表团是来求团结的,而不是来吵架的···中国代表团是来求同而不是来立异的。

周恩来在万隆会议上发表讲话

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

结合材料如何理解“求同存异”方针?

我们应该承认,在亚非国家中是存在有不同的思想意识和社会制度的,但这并不妨碍我们求同和团结。……在我们中间有无求同的基础呢 有的。那就是亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过、并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦。这是我们大家都承认的。从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持,而不是互相疑虑和恐惧、互相排斥和对立。 ——周恩来《在亚非会议上的发言》

异

同

历史遭遇相同:曾遭受帝国主义侵略

面临问题相同:维护民族独立、发展民

族经济的任务;维护和平的愿望等。

思想意识不同、

社会制度不同

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

从万隆会议结束到1959年底,同中国先后建交的有尼泊尔、埃及、叙利亚、阿拉伯也门共和国、斯里兰卡、東埔寨、伊拉克、摩洛哥、阿尔及利亚、苏丹、几内亚11个国家,它们全部都是亚非国家。亚非会议为新中国的外交活动打开了新的天地。

——张颖,潘敬国《高端决策:周恩来与新中国外交》

求同存异方针影响:促进了会议的圆满成功;加强了同亚非各国的团结合作

亚非人民为反帝反殖、争取民族独立、维护世界和平而团结合作、共同斗争的崇高思想和愿望,被称之为“万隆精神”。

2.万隆会议:

叁·拓局——加强与亚非国家团结合作

2.万隆会议:

他并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但他改变了会议的航向。 ——美国记者

我一生搞外交工作,还没有遇到一个像周恩来这样杰出的外交家。

——英国外交大臣艾登

周恩来为各国朋友签名留念

1976年1月8日,周恩来在北京病逝,享年78岁。设在美国纽约的联合国总部门前的联合国旗降了半旗。自1945年联合国成立以来,世界上有许多国家的元首先后去世,联合国还没有为谁下过半旗。

在周恩来26年的外交生涯中,到他逝世前,总共有107个国家与中国建交,其中还包括美国和日本。他提出的和平共处五项原则、求同存异等外交思想至今仍在指导中国的外交工作。

课堂小结

和平共处五项原则的提出

独立自主的

和平外交

新中国初期的外交状况

和平共处五项原则的提出

加强与亚非国家的团结合作

万隆会议的背景

万隆会议的影响

万隆会议的经过

新中国初期的外交政策

独立自主的和平外交

与苏联等十几个国家建交

内容

发展与亚非国家的友好关系,促进团结与合作

1955年,第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非会议

加强同亚非各国的团结与合作

意义

周恩来:“求同存异”

课堂训练

1.(2024 湖南)1955年,中国政府依据“必须走出去”的战略决策,派周恩来等代表参加了亚非会议。针对帝国主义破坏会议的阴谋和各国间的矛盾、分歧,周恩来提出了“求同存异”的方针,促进了会议的圆满成功。这次会议( )

A.加强了中国同亚非各国的团结合作

B.宣告了不结盟运动的正式成立

C.恢复了新中国在联合国的合法席位

D.形成了全方位的对外开放格局

2.(2024 东营)1955年4月召开的体现亚非国家和地区团结合作精神的会议是( )

A.雅尔塔会议 B.波茨坦会议 C.日内瓦会议 D.万隆会议

A

D

课堂训练

3.(2024 兴安盟)“我们并不要求各人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映。但是不应该使它妨碍我们在主要问题上达成共同的协议。我们还应在共同的基础上来互相了解和重视彼此的不同见解。”周恩来上述发言表达的是( )

A.“求同存异”方针 B.“一边倒”的外交政策

C.和平共处五项原则 D.独立自主的和平外交政策

4.(2024 贵州)2022年2月25日,国务委员兼外长王毅阐述中方对乌克兰问题的基本立场:中方坚定主张尊重和保障各国的主权和领土完整……这一立场一贯的,也是明确的,在乌克兰问题上同样适用。中国政府的“这一立场”源于( )

A.亚非万隆会议主张 B.“一国两制”的方针

C.和平共处五项原则 D.“求同存异”的方针

A

C

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化