10.2《在马克思墓前的讲话》教学设计统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 10.2《在马克思墓前的讲话》教学设计统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 226.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-17 11:45:17 | ||

图片预览

文档简介

必修下册10.2《在马克思墓前的讲话》教学设计

教学目标:

语言建构与运用:把握文章的结构,品味文章的语言。

思维发展与提升:概括马克思的伟大贡献,感悟其宽广胸怀和非凡气度。

审美鉴赏与创造:品味文章的语言艺术魅力,揣摩字里行间蕴含的深邃思想和真挚的感情。

文化传承与理解:体会了解马克思为历史科学,为无产阶级革命所作的巨大贡献:感受、学习马克思勇于创新、注重实践、科学求实、无私奉献等伟大精神。

教学重难点

概括马克思在社会科学与无产阶级革命中的贡献,为人类解放事业奋斗终身的无畏无私品格。

教学过程

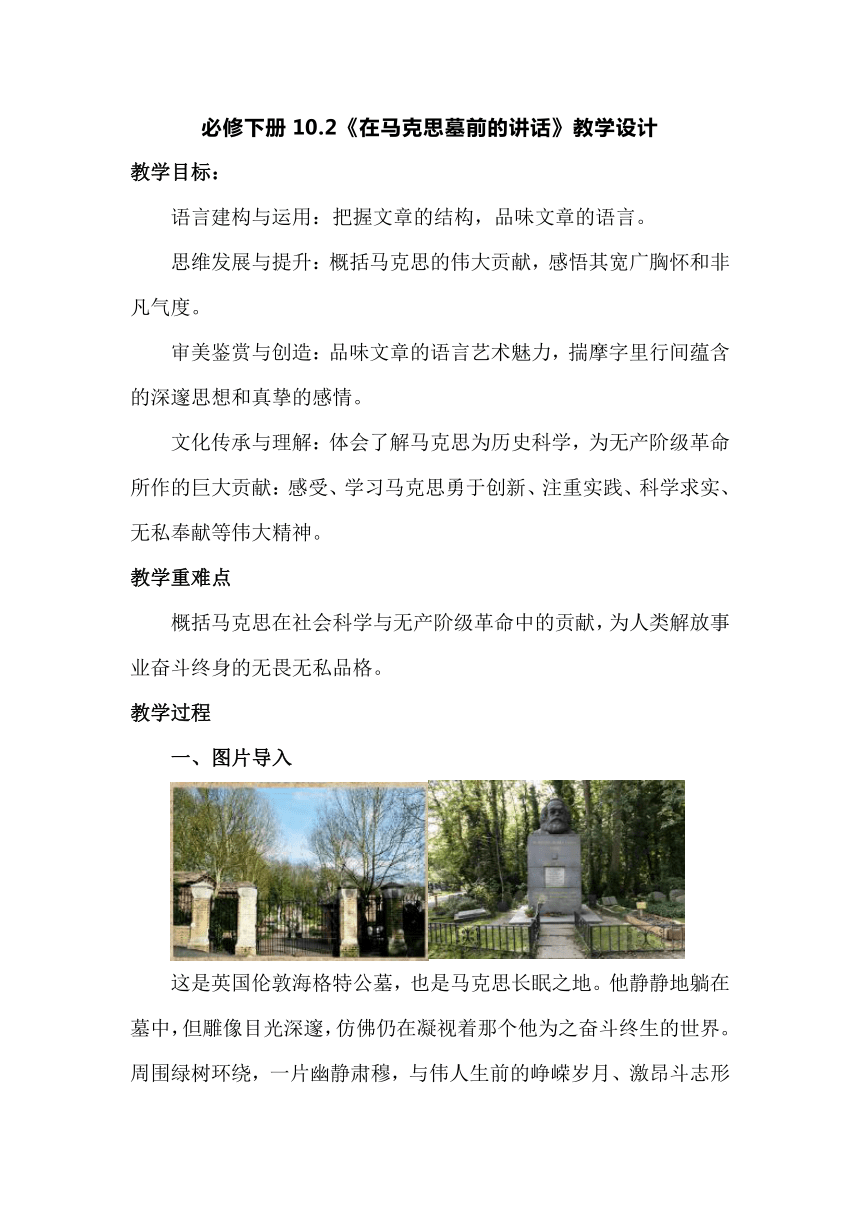

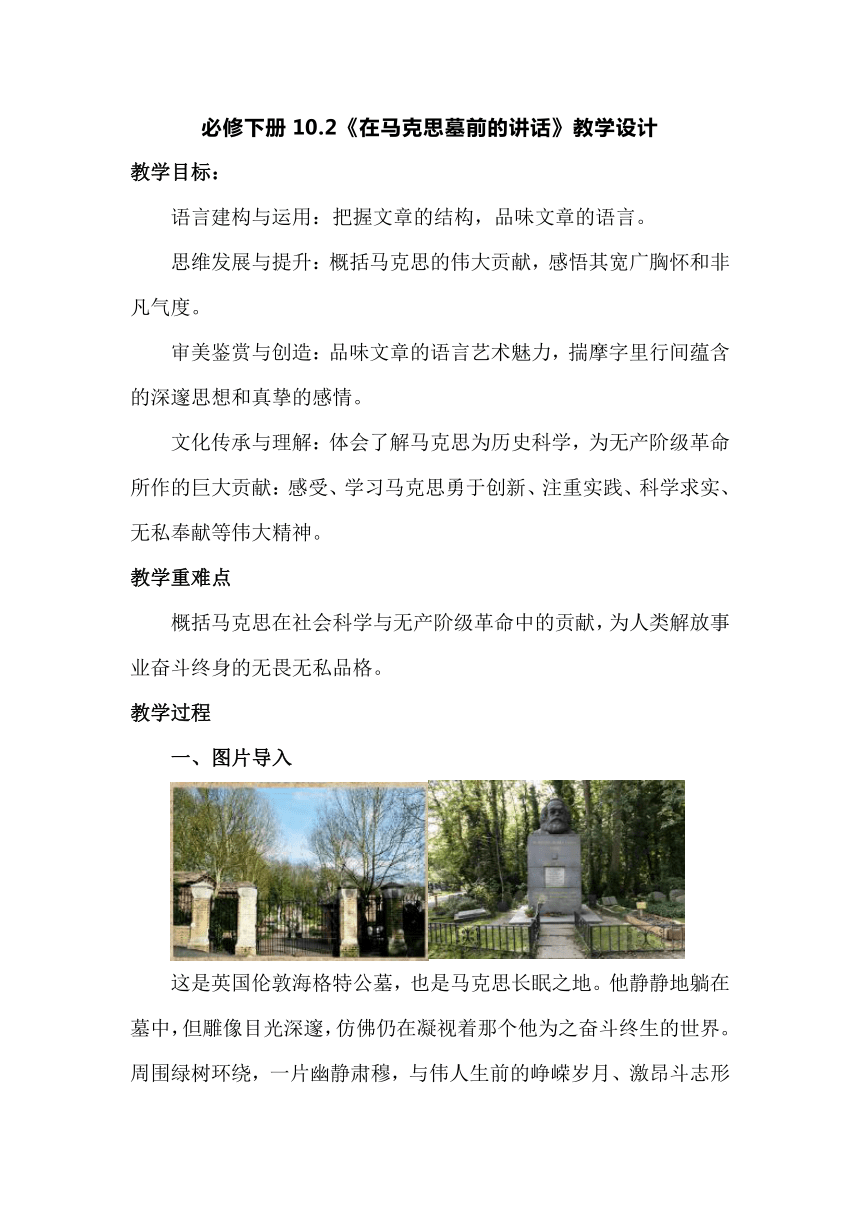

一、图片导入

这是英国伦敦海格特公墓,也是马克思长眠之地。他静静地躺在墓中,但雕像目光深邃,仿佛仍在凝视着那个他为之奋斗终生的世界。周围绿树环绕,一片幽静肃穆,与伟人生前的峥嵘岁月、激昂斗志形成了鲜明的对比。100多年前,恩格斯就是在这里,发表了那篇后来闻名于世的悼词——《在马克思墓前的讲话》。

作为一篇悼词,一般包括哪些内容?快速浏览课文,梳理总结。

学生分享。

开头:介绍逝者逝世的时间,地点,身份和职务等,表达哀悼之情。述其哀

中间:追述逝者的经历及一生中主要成就、贡献、功德。赞其功

结尾:歌颂逝者的品德,对悼念的人提出希望等。颂其德

二、深入文本结构:

(一)品味语言,体会“哀”

恩格斯和马克思曾共同经历过政治风浪的洗礼,共同面对过生活的艰难困苦,彼此间深厚的情谊不言而喻。在失去这位亲密战友后,恩格斯的心情无疑是沉痛的。阅读课文第一段,尝试揣摩其中的情感。从哪些文字中感受到恩格斯的哀痛之情?

明确:①“3月14日下午两点三刻”:恩格斯用这个具体的时间点,表达了他对这一时刻的深刻记忆和无比悲痛。这一时刻,成为了世人心中永远无法抹去的悲痛记忆。

②“最伟大的思想家”:不仅彰显了对马克思的崇敬,更透露出恩格斯内心的哀伤。由崇敬自然哀伤。

③“停止思想”“安静地睡着了,但已经永远地睡着了。”表述婉转深刻,既体现了对马克思的敬意,也透露出恩格斯对战友逝世的无比惋惜,深切悲痛。

知识补充:讳饰,修辞手法。遇有犯忌触讳的事物,不便直接说出,而改用他语来回避掩盖或装饰美化。讳饰包括避讳和美饰。避讳:古代对皇帝、圣人、本人祖先及父母的名字,在书写时避而不直接称呼,改用双声叠韵字、同义字,或原字缺笔代替。例如:《红楼梦》中林黛玉写母亲贾敏的名字故意少写一两笔,写成“贾密”。美饰:指书写时遇到不吉利的事就不直说,而用别的措辞来表达。

④“还不到两分钟”进一步强调了马克思去世的突然性,以及恩格斯未能在最后时刻陪伴在他身旁的深深遗憾。

(二)理清思路,概括“功”

阅读3到7段,概括马克思的主要成就。

明确:理论贡献:①发现了人类历史的发展规律(经济基础决定上层建筑)②发现了现代资本主义生产方式及其特殊运动规律(剩余价值)③研究的领域很多,并且发现独到,不是浅尝辄止。④认为科学是起推动作用的、革命的力量

实践贡献:①出版进步报纸撰写稿件,编写许多富有战斗性的小册子②在巴黎等地的各组织中的工作③创立伟大的国际工人协会

通过“历史规律”、“剩余价值”等关键词,我们可以清晰地看到马克思在科学领域的卓越成就。同时,“办报宣传”、“创立协会”等事迹则充分展现了他在革命领域的坚定立场和卓越贡献。这些内容相互关联、层层递进,共同构成了马克思一生的辉煌篇章。

(三)明确主旨,感悟“德”

马克思贡献卓著,身上的品德同样令人景仰。阅读第八段,本段歌颂了马克思哪些令人敬佩的品格?请找出感受最深的一处,交流分享。

①对政敌的蔑视和大无畏的革命精神,充分展现了他的人格魅力,也让我们领略到伟人在政治迫害中的坚定与无畏。

②“许多敌人”与“未必有一个私敌”形成鲜明对比,以“我”为中心的私敌观念在他身上荡然无存,这种大公无私的精神,进一步彰显了马克思的伟岸与高尚。

探究末句: 如何理解“将”,这个字是否多余?

学生分享

明确:并非多余,此时共产主义刚刚兴起,还只是星星之火,但星星之火可以燎原。它预示着共产主义运动的蓬勃发展,预示着马克思主义的广泛传播,是一种对未来胜利的坚定信念和对革命战友们的共同勉励。

我曾沉浸于孔夫子的儒家经典长达六年,随后又投身于资本主义理论的研究长达七年。然而,在1918年,我接触到了马列主义,这一历史性的转折点让我深感震撼。自那时起,我坚信马列主义是对历史发展进程的准确诠释,从未有过任何动摇。——毛泽东

在人类思想史上,就科学性、真理性、影响力、传播面而言,没有一种思想理论能达到马克思主义的高度,也没有一种学说能像马克思主义那样对世界产生了如此巨大的影响。尽管我们所处的时代同马克思所处的时代相比发生了巨大而深刻的变化,但从世界社会主义500年的大视野来看,我们依然处在马克思主义所指明的历史时代。

——习近平

三、伟人的起点——马克思的少年时代

回溯历史,我们不禁思考:究竟是何力量,让马克思在贫穷与疾病的困扰下,面对驱逐、污蔑与诅咒,仍能坚定前行,最终走向伟大?答案,或许就藏在他17岁时写下的一段文字中:

如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业,那么,重担就不能把我们压倒,因为这是为大家而献身!那时我们所感到的,就不是可怜的、有限的、自私的乐趣,我们的幸福将属于千百万人。我们的事业将默默地,但是永恒地发挥作用,存在下去。而面对我们的骨灰,高尚的人们将洒下热泪。——马克思《青年在选择职业时的考虑》

一百多年后的今天,我们重温这篇一千多字的悼词,仍感到其具有无比的震撼力和历久弥新的价值与意义。那么我们应该从这篇悼词中汲取哪些精神力量呢?学生分享

四、课堂总结

站在历史的起点,我们凝视着一位伟人的成长轨迹。从马克思的少年时代,我们窥见了未来伟大思想的萌芽。他17岁时那段深情的表白,不仅彰显了他对人类福利的深厚情怀,更为我们揭示了伟人成长的秘诀:坚定信念,献身事业,让幸福属于千百万人。正是这样的起点,奠定了马克思走向伟大的坚实基础。也希望在座的每一位同学,都能肩负起自己的责任与担当。

五、作业

1.推荐观看纪录片《不朽的马克思》。

2.推荐阅读雨果《巴尔扎克葬词》,比较两篇悼词的异同。

六、板书设计

瞻仰伟人风骨,赓续使命担当

——《在马克思墓前的讲话》

恩格斯

述其哀 赞其功 颂其德

教学目标:

语言建构与运用:把握文章的结构,品味文章的语言。

思维发展与提升:概括马克思的伟大贡献,感悟其宽广胸怀和非凡气度。

审美鉴赏与创造:品味文章的语言艺术魅力,揣摩字里行间蕴含的深邃思想和真挚的感情。

文化传承与理解:体会了解马克思为历史科学,为无产阶级革命所作的巨大贡献:感受、学习马克思勇于创新、注重实践、科学求实、无私奉献等伟大精神。

教学重难点

概括马克思在社会科学与无产阶级革命中的贡献,为人类解放事业奋斗终身的无畏无私品格。

教学过程

一、图片导入

这是英国伦敦海格特公墓,也是马克思长眠之地。他静静地躺在墓中,但雕像目光深邃,仿佛仍在凝视着那个他为之奋斗终生的世界。周围绿树环绕,一片幽静肃穆,与伟人生前的峥嵘岁月、激昂斗志形成了鲜明的对比。100多年前,恩格斯就是在这里,发表了那篇后来闻名于世的悼词——《在马克思墓前的讲话》。

作为一篇悼词,一般包括哪些内容?快速浏览课文,梳理总结。

学生分享。

开头:介绍逝者逝世的时间,地点,身份和职务等,表达哀悼之情。述其哀

中间:追述逝者的经历及一生中主要成就、贡献、功德。赞其功

结尾:歌颂逝者的品德,对悼念的人提出希望等。颂其德

二、深入文本结构:

(一)品味语言,体会“哀”

恩格斯和马克思曾共同经历过政治风浪的洗礼,共同面对过生活的艰难困苦,彼此间深厚的情谊不言而喻。在失去这位亲密战友后,恩格斯的心情无疑是沉痛的。阅读课文第一段,尝试揣摩其中的情感。从哪些文字中感受到恩格斯的哀痛之情?

明确:①“3月14日下午两点三刻”:恩格斯用这个具体的时间点,表达了他对这一时刻的深刻记忆和无比悲痛。这一时刻,成为了世人心中永远无法抹去的悲痛记忆。

②“最伟大的思想家”:不仅彰显了对马克思的崇敬,更透露出恩格斯内心的哀伤。由崇敬自然哀伤。

③“停止思想”“安静地睡着了,但已经永远地睡着了。”表述婉转深刻,既体现了对马克思的敬意,也透露出恩格斯对战友逝世的无比惋惜,深切悲痛。

知识补充:讳饰,修辞手法。遇有犯忌触讳的事物,不便直接说出,而改用他语来回避掩盖或装饰美化。讳饰包括避讳和美饰。避讳:古代对皇帝、圣人、本人祖先及父母的名字,在书写时避而不直接称呼,改用双声叠韵字、同义字,或原字缺笔代替。例如:《红楼梦》中林黛玉写母亲贾敏的名字故意少写一两笔,写成“贾密”。美饰:指书写时遇到不吉利的事就不直说,而用别的措辞来表达。

④“还不到两分钟”进一步强调了马克思去世的突然性,以及恩格斯未能在最后时刻陪伴在他身旁的深深遗憾。

(二)理清思路,概括“功”

阅读3到7段,概括马克思的主要成就。

明确:理论贡献:①发现了人类历史的发展规律(经济基础决定上层建筑)②发现了现代资本主义生产方式及其特殊运动规律(剩余价值)③研究的领域很多,并且发现独到,不是浅尝辄止。④认为科学是起推动作用的、革命的力量

实践贡献:①出版进步报纸撰写稿件,编写许多富有战斗性的小册子②在巴黎等地的各组织中的工作③创立伟大的国际工人协会

通过“历史规律”、“剩余价值”等关键词,我们可以清晰地看到马克思在科学领域的卓越成就。同时,“办报宣传”、“创立协会”等事迹则充分展现了他在革命领域的坚定立场和卓越贡献。这些内容相互关联、层层递进,共同构成了马克思一生的辉煌篇章。

(三)明确主旨,感悟“德”

马克思贡献卓著,身上的品德同样令人景仰。阅读第八段,本段歌颂了马克思哪些令人敬佩的品格?请找出感受最深的一处,交流分享。

①对政敌的蔑视和大无畏的革命精神,充分展现了他的人格魅力,也让我们领略到伟人在政治迫害中的坚定与无畏。

②“许多敌人”与“未必有一个私敌”形成鲜明对比,以“我”为中心的私敌观念在他身上荡然无存,这种大公无私的精神,进一步彰显了马克思的伟岸与高尚。

探究末句: 如何理解“将”,这个字是否多余?

学生分享

明确:并非多余,此时共产主义刚刚兴起,还只是星星之火,但星星之火可以燎原。它预示着共产主义运动的蓬勃发展,预示着马克思主义的广泛传播,是一种对未来胜利的坚定信念和对革命战友们的共同勉励。

我曾沉浸于孔夫子的儒家经典长达六年,随后又投身于资本主义理论的研究长达七年。然而,在1918年,我接触到了马列主义,这一历史性的转折点让我深感震撼。自那时起,我坚信马列主义是对历史发展进程的准确诠释,从未有过任何动摇。——毛泽东

在人类思想史上,就科学性、真理性、影响力、传播面而言,没有一种思想理论能达到马克思主义的高度,也没有一种学说能像马克思主义那样对世界产生了如此巨大的影响。尽管我们所处的时代同马克思所处的时代相比发生了巨大而深刻的变化,但从世界社会主义500年的大视野来看,我们依然处在马克思主义所指明的历史时代。

——习近平

三、伟人的起点——马克思的少年时代

回溯历史,我们不禁思考:究竟是何力量,让马克思在贫穷与疾病的困扰下,面对驱逐、污蔑与诅咒,仍能坚定前行,最终走向伟大?答案,或许就藏在他17岁时写下的一段文字中:

如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业,那么,重担就不能把我们压倒,因为这是为大家而献身!那时我们所感到的,就不是可怜的、有限的、自私的乐趣,我们的幸福将属于千百万人。我们的事业将默默地,但是永恒地发挥作用,存在下去。而面对我们的骨灰,高尚的人们将洒下热泪。——马克思《青年在选择职业时的考虑》

一百多年后的今天,我们重温这篇一千多字的悼词,仍感到其具有无比的震撼力和历久弥新的价值与意义。那么我们应该从这篇悼词中汲取哪些精神力量呢?学生分享

四、课堂总结

站在历史的起点,我们凝视着一位伟人的成长轨迹。从马克思的少年时代,我们窥见了未来伟大思想的萌芽。他17岁时那段深情的表白,不仅彰显了他对人类福利的深厚情怀,更为我们揭示了伟人成长的秘诀:坚定信念,献身事业,让幸福属于千百万人。正是这样的起点,奠定了马克思走向伟大的坚实基础。也希望在座的每一位同学,都能肩负起自己的责任与担当。

五、作业

1.推荐观看纪录片《不朽的马克思》。

2.推荐阅读雨果《巴尔扎克葬词》,比较两篇悼词的异同。

六、板书设计

瞻仰伟人风骨,赓续使命担当

——《在马克思墓前的讲话》

恩格斯

述其哀 赞其功 颂其德

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])