统编版语文小升初真题汇编 文言文阅读 专项练习(江苏专用)(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 统编版语文小升初真题汇编 文言文阅读 专项练习(江苏专用)(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 57.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-17 14:52:07 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文小升初真题汇编 文言文阅读 专项练习(江苏专用)(含答案解析)

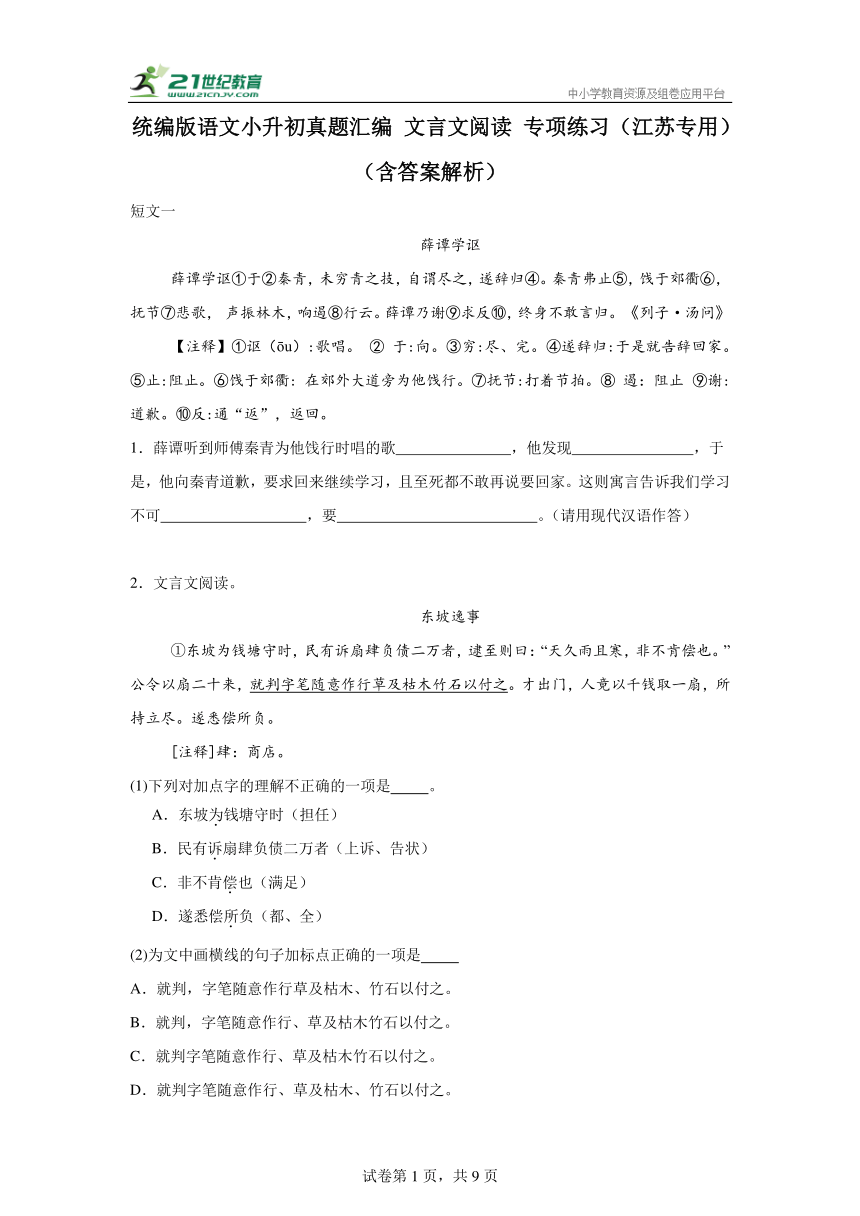

短文一

薛谭学讴

薛谭学讴①于②秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归④。秦青弗止⑤,饯于郊衢⑥,抚节⑦悲歌, 声振林木,响遏⑧行云。薛谭乃谢⑨求反⑩,终身不敢言归。 《列子·汤问》

【注释】①讴(ōu):歌唱。 ② 于:向。③穷:尽、完。④遂辞归:于是就告辞回家。⑤止:阻止。⑥饯于郊衢: 在郊外大道旁为他饯行。⑦抚节:打着节拍。⑧ 遏:阻止 ⑨谢:道歉。⑩反:通“返”,返回。

1.薛谭听到师傅秦青为他饯行时唱的歌 ,他发现 ,于是,他向秦青道歉,要求回来继续学习,且至死都不敢再说要回家。这则寓言告诉我们学习不可 ,要 。(请用现代汉语作答)

2.文言文阅读。

东坡逸事

①东坡为钱塘守时,民有诉扇肆负债二万者,逮至则曰:“天久雨且寒,非不肯偿也。”公令以扇二十来,就判字笔随意作行草及枯木竹石以付之。才出门,人竟以千钱取一扇,所持立尽。遂悉偿所负。

[注释]肆:商店。

(1)下列对加点字的理解不正确的一项是 。

A.东坡为钱塘守时(担任)

B.民有诉扇肆负债二万者(上诉、告状)

C.非不肯偿也(满足)

D.遂悉偿所负(都、全)

(2)为文中画横线的句子加标点正确的一项是

A.就判,字笔随意作行草及枯木、竹石以付之。

B.就判,字笔随意作行、草及枯木竹石以付之。

C.就判字笔随意作行、草及枯木竹石以付之。

D.就判字笔随意作行、草及枯木、竹石以付之。

(3)下列表达错误的一项是

A.“就判字笔随意作行草及枯木竹石以付之”中的“之”指的负债的商户老板。

B.扇肆老板欠债的原因是“天久雨且寒”,扇子卖不出去,而非有意拖欠。

C.文中“随意”一词可见在苏东坡看来这是件小事,不值得大费周章浪费时间。

D.“才”“竟”“千钱取一扇”“立尽”写出了人们对苏东坡作品的喜爱之情。

(4)通读全文,你认识了一个怎样的东坡?结合短文内容说说你的理解。

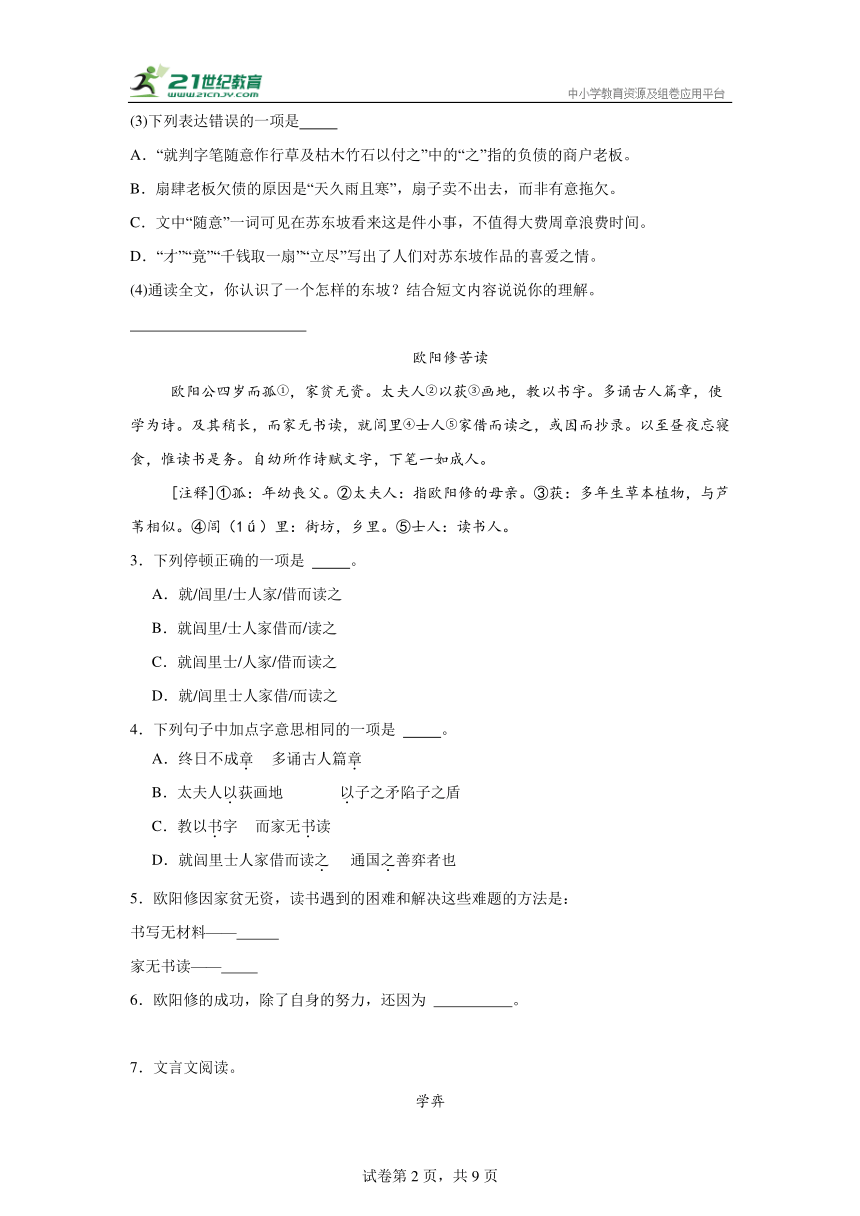

欧阳修苦读

欧阳公四岁而孤①,家贫无资。太夫人②以荻③画地,教以书字。多诵古人篇章,使学为诗。及其稍长,而家无书读,就闾里④士人⑤家借而读之,或因而抄录。以至昼夜忘寝食,惟读书是务。自幼所作诗赋文字,下笔一如成人。

[注释]①孤:年幼丧父。②太夫人:指欧阳修的母亲。③获:多年生草本植物,与芦苇相似。④闾(1ǘ)里:街坊,乡里。⑤士人:读书人。

3.下列停顿正确的一项是 。

A.就/闾里/士人家/借而读之

B.就闾里/士人家借而/读之

C.就闾里士/人家/借而读之

D.就/闾里士人家借/而读之

4.下列句子中加点字意思相同的一项是 。

A.终日不成章 多诵古人篇章

B.太夫人以荻画地 以子之矛陷子之盾

C.教以书字 而家无书读

D.就闾里士人家借而读之 通国之善弈者也

5.欧阳修因家贫无资,读书遇到的困难和解决这些难题的方法是:

书写无材料——

家无书读——

6.欧阳修的成功,除了自身的努力,还因为 。

7.文言文阅读。

学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,__________,惟弈秋之为听:一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:__________。

(1)将课文内容补充完整。

(2)判断下列说法,正确的在括号里打“√”,错误的打“×”。

①朗读“为是其智/弗若与?”应该这样停顿。( )

②“思援弓缴而射之”与“虽与之俱学”中的两个“之”意思相同。( )

③“一心以为有鸿鹄将至”与“为是其智弗若与?”中的两个“为”读音与意思都不同。( )

④《学弈》一文告诉我们只有专心致志才能有所成就。( )

(3)写出“惟弈秋之为听”这句话的意思。

阅读与鉴赏。

《世说新语》①一则

刘义庆

管宁、华歆共园中锄菜②,见地有片金。管挥锄与瓦石不异③,华捉而掷去之。又尝同席④读书,有乘轩冕⑤过门者。宁/读如故,歆/废书出看。宁割席分坐曰:子非吾友也。

【注释】①《世说新语》是古代笔记小说集。②锄菜:给菜地锄草。③不异:没有什么不同。

④席:古人的习惯是在地上铺席,坐在上面谈话、读书或做其他事。⑤乘轩冕:乘轩戴冕。

8.下列加点字与文中“又尝同席读书”用法不同的一项是( )

A.险阻艰难,备尝之矣。

B.王戎七岁,尝与诸小儿游。

C.吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

D.仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。

9.文中 “宁割席分坐曰:子非吾友也。”句意理解正确的一项是( )

A.管宁就割断席子和华歆分开坐,说:“你不是我的朋友。”

B.管宁把席子割断,说:“你不是我的朋友。”

C.宁可割断席子和华歆分开坐,说:“你不是我的朋友。”

D.华歆和管宁分开来坐,说:“你不是我的朋友。”

10.读完这则小古文,你受到了什么启发?用自己的话说一说。

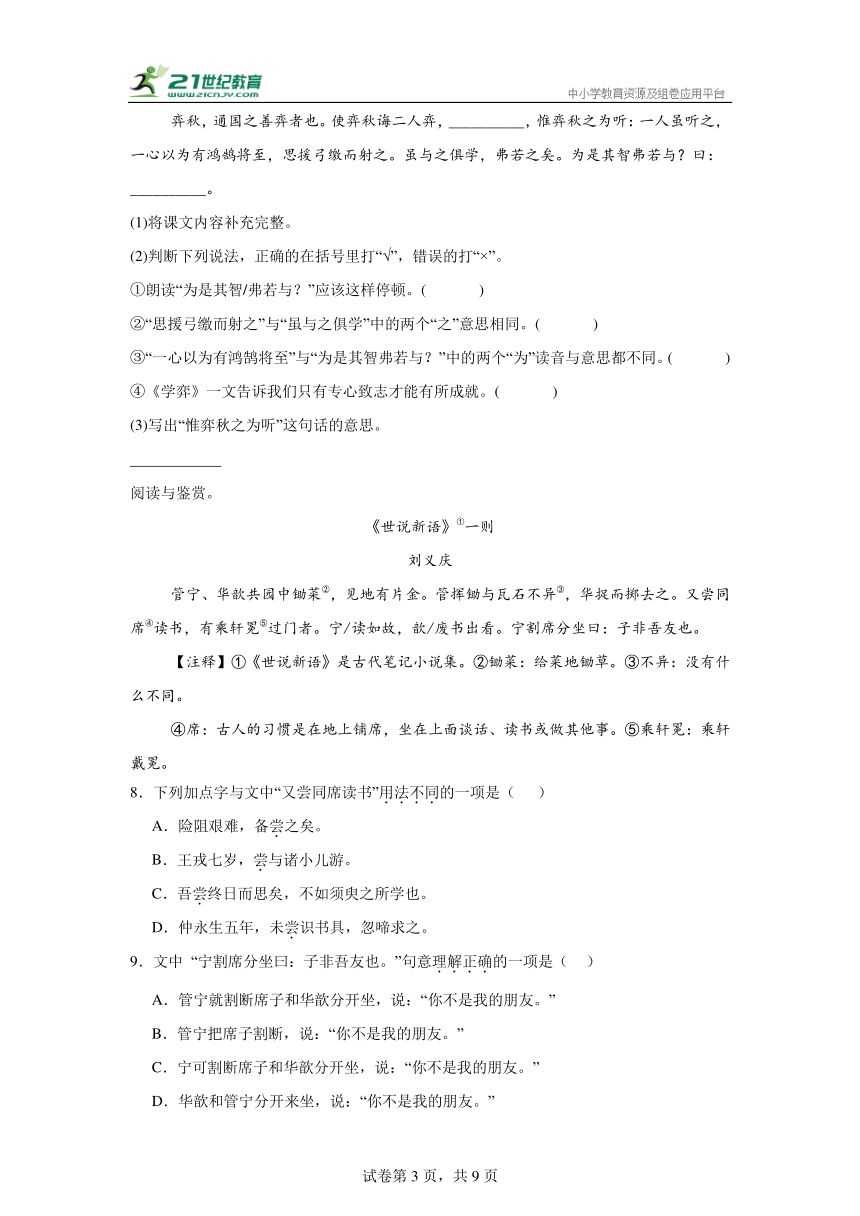

小古文阅读。

蜀鄙二僧

①天下事有难易乎?为(wéi)之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。

②蜀之鄙①(bǐ)有二僧,其一贫,其一富。贫者语②(yù)于富者曰:“吾欲之南海,何如?”

③富者曰:“子何恃③(shì)而往?"

④曰:“吾一瓶一钵④(bō)足矣。”

⑤富者曰:“吾数年来欲买舟⑤而下,犹未能也。子何恃而往!”

⑥越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

⑦西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾⑥不如蜀鄙之僧哉?注释;①鄙:偏僻的地方。②语:对……说。③恃:依赖。④钵:僧人所用的食具。⑤买舟:租船。⑥顾:难道。

11.解释加点的字。

吾欲之南海:① 富者有惭色:②

12.文中富和尚两次说“子何恃而往”,对两句话理解不正确的是( )

A.第一次表达了富和尚的疑惑,第二次则表示他不相信穷和尚的话。

B.两句话意思相同,都表达了富和尚的疑惑:你依赖什么去南海呢?

C.第二次,富和尚以自己为例,说明穷和尚想去南海是不可能的。

13.本文表明作者观点的句子是①“ ”。这句话的意思是:② 。请你联系自己的学习或生活经历,举个例子来证明作者的观点:③ 。

文言文阅读。

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

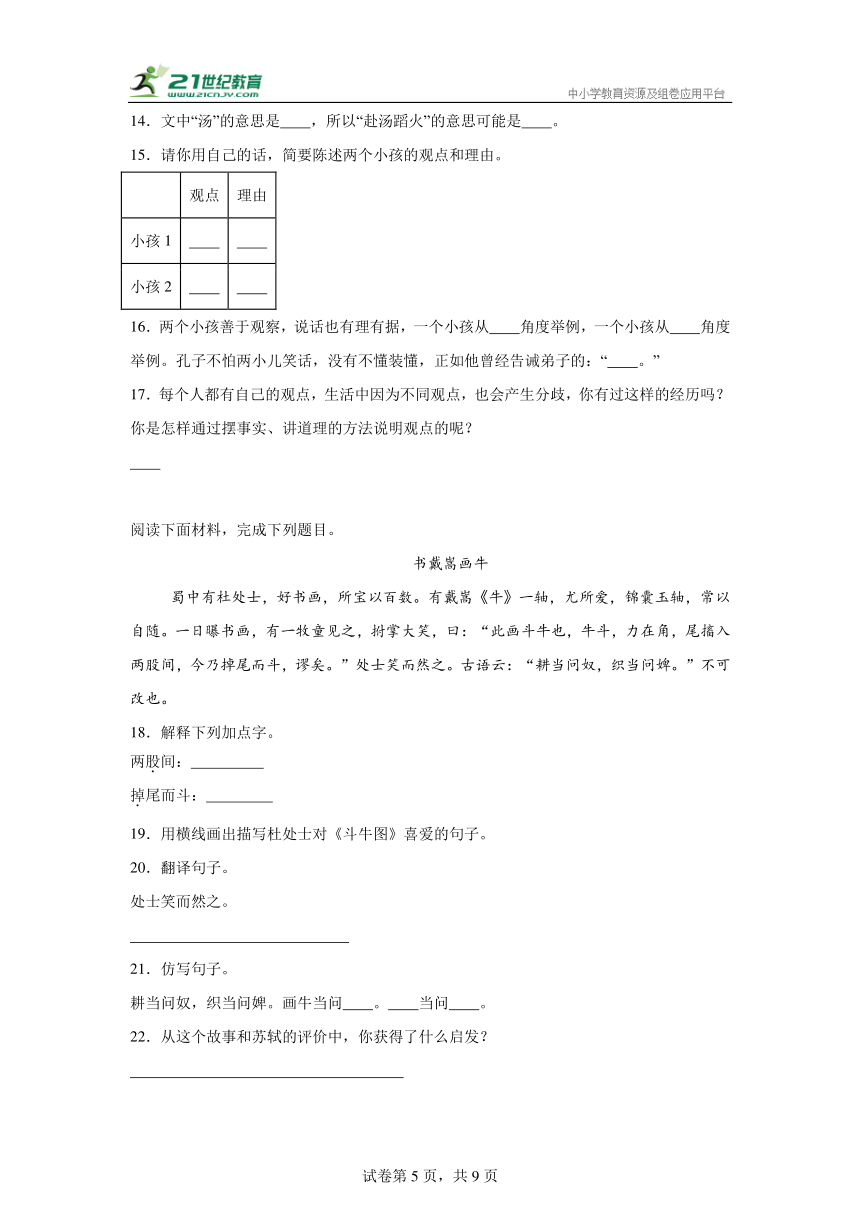

14.文中“汤”的意思是 ,所以“赴汤蹈火”的意思可能是 。

15.请你用自己的话,简要陈述两个小孩的观点和理由。

观点 理由

小孩1

小孩2

16.两个小孩善于观察,说话也有理有据,一个小孩从 角度举例,一个小孩从 角度举例。孔子不怕两小儿笑话,没有不懂装懂,正如他曾经告诫弟子的:“ 。”

17.每个人都有自己的观点,生活中因为不同观点,也会产生分歧,你有过这样的经历吗?你是怎样通过摆事实、讲道理的方法说明观点的呢?

阅读下面材料,完成下列题目。

书戴嵩画牛

蜀中有杜处士,好书画,所宝以百数。有戴嵩《牛》一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。一日曝书画,有一牧童见之,拊掌大笑,曰:“此画斗牛也,牛斗,力在角,尾搐入两股间,今乃掉尾而斗,谬矣。”处士笑而然之。古语云:“耕当问奴,织当问婢。”不可改也。

18.解释下列加点字。

两股间:

掉尾而斗:

19.用横线画出描写杜处士对《斗牛图》喜爱的句子。

20.翻译句子。

处士笑而然之。

21.仿写句子。

耕当问奴,织当问婢。画牛当问 。 当问 。

22.从这个故事和苏轼的评价中,你获得了什么启发?

阅读文言文,回答问题。

曹冲称象

曹冲生五六岁,智意①所及,有若②成人之智。时孙权曾致巨象,太祖③欲知其斤重,访④之群下⑤,咸莫能出其理⑥。冲曰:“置象大船之上,而刻其水痕所至,称物以载之,则校⑦。可知。”太祖悦,即施行⑧焉。

[注释]①智意:智慧。②若:相仿。③太祖:曹操。④访:询问。⑤群下:手下群臣。⑥出其理:想出称象的办法。⑦校(jiào):比较。⑧施行:按这个办法做。

23.解释下列句子中带点字的意思。

(1)咸莫能出其理:

(2)置象大船之上:

24.与“有若成人之智”中“之”字意思相同的是( )

A.访之群下 B.置象大船之上 C.称物以载之

25.曹冲所称的象是哪里来的?以下答案正确的是( )

A.曹操带来的 B.孙权送的

C.曹操的手下群臣送来的 D.是孙权送来的

阅读应用

自知之明

自知者①不怨②人,知命③者不怨天;怨人者穷④,怨天者无志。失之己,反之人,岂不迁乎哉?故君子道其常,而小人道其怪。

(选自《荀子·荣辱》)

[注释]①自知者:有自知之明的人。②怨:埋怨。③知命:懂得命运。④穷:走投无路。⑤无志:没有见识。⑥失:过失,过错。⑦反:反而。⑧岂:难道。⑨迂:拘泥守旧,不合时宜。

26.解释。

(1)知: (2)岂:

(3)道: (4)怪:

27.翻译:怨人者穷,怨天者无志。

28.荀子在上文中的主要观点是

阅读

翠鸟移巢

翠鸟先①高作巢以避患②。及生子,爱之,恐坠,稍下作巢。子长羽毛,复益爱之,又更下巢,而人遂③得而取④之矣。

注释:①先:起 ②患 :祸患 ③遂:于是,就 ④取:拿到。

29.朗读小古文,下面表示停顿正确的是( )

A.翠鸟/先高/作巢以避患

B.翠鸟/先高作/巢以避患

C.翠鸟/先高作巢/以避患

D.翠鸟/先/高作巢/以避患

30.借助注释,用现代大白话解释下面句子的大意。

子长羽毛,复益爱之,又更下巢,而人遂得而取之矣。

31.翠鸟在高的地方筑巢,在稍低一点的地方筑巢都是爱子的表现,从这一故事中你悟到了一个什么道理呢?

(一)塞翁失马

近塞上①之人有善术者,马无故亡而入胡②。人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎?”居数月,其马将胡骏马而归。人皆贺之,其父曰:“此何遽③不能为祸乎?”家富良马,其子好骑,堕而折其髀④。人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎?”居一年,胡人大入塞,丁壮者引弦⑤而战。近塞之人,死者十九。此独以跛之故,父子相保。

注释:

①塞上:长城一带。塞,边塞。②胡:指胡人居住的地方。③何遽(jù):怎么就,表示反问。④髀(bì):大腿骨。⑤引弦(xián):拿起武器。

32.请为下列加点字选择正确的解释。(3分)

(1)近塞上之人:

(2)有善术者:

(3)马无故亡而入胡:

33.根据注释用自己的话说说这句话的意思。(2分)

人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎?”

34.下列各组中与“虽与之俱学”中加点的“之”字用法相同的一项是( )(1分)

A.近塞上之人 B.人皆吊之 C.此独以跛之故 D.而疑邻人之父

35.读完这个故事你有什么启发?联系生活实际谈谈。(2分)

小古文阅读(6分)

老马识途

管仲,隰朋①从于桓公而伐孤竹②,春往而冬反,迷惑失道。管仲曰:“老马之智可用也。”乃放老马而随之,遂得道。行山中无水,隰朋曰;“蚁冬居山之阳④ ,夏居山之阴⑤ ,蚁壤一寸而仞有水。”乃掘地,遂得水。

以管仲之圣而隰朋之智,至其所不知,不难③师于老马、老蚁,今人不知以其愚心而师圣人之智,不亦过乎?

(选自《韩非子·说林上》)

【注释】①管仲,隰 (xǐ)朋:皆齐桓公时大臣,帮助桓公成就了霸业。②孤竹:古国名,商、周时期的一个小国家。③不难:不以……为难④阳:山之南,水之北。⑤阴:山之北,水之南。

36.解释下列句中加点的字。

①乃掘地: ②不亦过乎:

37.下列句中带点字“之”字的用法与其他三项不同的一项是 。

A.虽与之俱学,弗若之矣

B.老马之智可用也

C.均之二策,宁许以负秦曲

D.乃放老马而随之

38.用现代汉语写出文中画“ ”句子的意思。

春往而冬反,迷惑失道。

39.本文通过管仲,隰朋因“ ”和“ ”而向老马和蚂蚁请教的故事,其中向老马请教的故事衍生出了成语“老马识途”。

40.从管仲与隰朋的这个故事中,你学习到了什么?

阅读小古文,完成下面小题。

学者有四失

学者有四失,教者必知之。人之学也,或失则多,或失则寡,或失则易,或失则止。此四者,心之莫同也①。知其心,然后能救②其失也。教也者,长善而救其失者也。

注释:①心理各有不同;补救

41.解释下列句子中加点字。

①或失则寡 学者有四失

42.下列句子中“之”的用法不同的是( )

A.教者必知之 B.虽与之俱学

C.心之莫同也 D.学而时习之

43.翻译:教也者,长善而救其失者也。

(一)爱莲说 (6分)

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人盛爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。

44.解释下列加点字的意思。(2分)

①可爱者甚蕃 ( ) ②予独爱莲之出淤泥而不染( )

45.《爱莲说》中用来比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲的句子是: , 。(2分)

46.文中最能概括莲的高贵品质的一句话是: , 。(2分)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

《统编版语文小升初真题汇编 文言文阅读 专项练习(江苏专用)(含答案解析)》参考答案

歌声洪亮、悲壮 歌声使路边树林振动,使空中的云也停住了 浅尝辄止 虚心求教

【详解】本题考查文章内容理解。

结合文章句子“秦青弗止,饯于郊衢,抚节悲歌, 声振林木,响遏行云。”,抓住关键词句“抚节悲歌, 声振林木,响遏行云。”可知秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。因此薛谭听到师傅秦青为他饯行时唱的歌歌声悲壮,振动林木,音响止住了行云。

这篇古文告诉人们学习是永无止境的,千万不可有成功就骄傲自满的心态,不要浅尝辄止地学习,学习必须虚心、持之以恒。犯错误不要紧,知错就改才是最重要的。

【点睛】参考译文:薛谭向秦青学习唱歌,还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。秦青没有劝阻他,在城外大道旁给他饯行,秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。薛谭于是向秦青道歉,要求回来继续学习。从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。

2.(1)C

(2)D

(3)C

(4)通过这篇短文,我们可以看到苏东坡是一个富有智慧。他在处理扇肆老板债务问题时,而是利用自己的书法和绘画才能。这不仅体现了他对百姓的关心和体谅。苏东坡的这一举动,还让更多的人欣赏到了他的艺术作品。

【详解】(1)本题考查文言文字义。

C.非不肯偿也(满足)。字义,偿:1、归还;抵补。2、代价;报酬。3、(愿望)得到满足。句意:不是(我)不肯偿还债务。可以知道,偿,在句中指偿还。

故选C。

(2)本题考查标点符号使用。

就判字笔随意作行草及枯木竹石以付之。 翻译为:便拿起桌上的办案时所用的毛笔随意地写了行书,草书的字,并画了枯木和竹石就交付给他。从句意角度进行标点的添加:“判字笔”办案时使用的毛笔,故不能停顿;行书、草书属于书法的两种字体,属并列关系,故中间要使用顿号;枯木、竹石属于并列关系词组,中间使用顿号;故正确的标号为:就判字笔随意作行、草及枯木、竹石以付之。

故选D。

(3)本题考查对文文言内容的理解。

C.文中“随意”一词可见在苏东坡看来这是件小事,不值得大费周章浪费时间。随意:指任情适意,随着自己的意愿。文中指苏东坡作画书法时潇洒自如,技艺娴熟的意思,没有题干表述意思。

故选C。

(4)本题考查人物形象分析。

东坡逸事讲述的是苏东坡当县令的时候有人说卖扇子的小贩欠钱不还,苏东坡了解到是因为长时间下雨并且天气一直寒冷,扇子卖不出,不是小贩不肯偿还债务 ,就自己为小贩的扇子题字题画,很快就让小贩还清了债务,表现了苏东坡书法水平高超,为人潇洒倜傥 ,这个故事也告诉我们做事情要尽可能发挥自己的特长,运用自己的能力去帮助有困难的人。

【点睛】译文:

苏轼担任钱塘太守的时候,有一个百姓前来诉苦,说卖扇子的人欠了自己两万银子,便抓来了那个卖扇子的人,卖扇子的悲伤地说:“长时间下雨,并且天气一直严寒,有扇子又卖不出去,不是(我)不肯偿还债务。”苏轼就叫他拿二十把扇子过来,便拿起桌上的办案时所用的毛笔随意地写了行书,草书的字,并画了枯木和竹石就交付给他。(卖扇子的人)刚刚出门,人们竟然用一千元钱买一把扇子,原本卖不出去的扇子全都卖光了。后来卖扇子的人也把所欠的钱全部还清了。

3.D 4.B 5. 太夫人以荻画地,教以书字 就闾里士人家借而读之,或因而抄录 6.太夫人教子有方

【解析】3.本题考查文言断句。

D.“就闾里士人家借而读之”句意为:便就近到读书人家去借书来读。这里的“就”字表示动作的起始或趋近,相当于“靠近”或“就近”。“闾里士人家”指的是居住在邻里的读书人的家,即知识分子家庭。“借”是动作,指借阅书籍。“而读之”中的“而”字在这里作为连词,连接前后两个动作,表示一种顺承关系,即借了书之后接着阅读。“之”是代词,指代前面提到的书籍。故可断句为:就/闾里士人家借/而读之。

故选D。

4.本题考查一词多义。

A.章:布帛/文章;

B.以:都是“用”的意思;

C.书:写/书籍;

D.之:代词,代指书籍/结构助词“的”。

故选B。

5.本题考查内容的理解与概括。

细读文中句子“太夫人以获画地,教以书字,教以书字。”,意思是太夫人用芦苇秆在沙地上写画,教给他写字;可知解决书写无材料这些难题的方法是“太夫人以获画地,教以书字,教以书字”。

“及其稍长,而家无书读,就闾里士人家借而读之,或因而抄录”意思是到他年龄大些了,家里没有书可读,便就近到读书人家去借书来读,有时接着进行抄写;可知解决家无书读这些难题的方法是:“就闾里士人家借而读之,或因而抄录。”

6.本题考查对文言文内容的理解。

由“太夫人以荻画地,教以书字。多诵古人篇章,使学为诗。”可以看出欧阳修的成功,除了他自身的努力之外,还有一个促进他成长的原因是他母亲善于教育,严格要求,给他的正确的引导。

【点睛】参考译文:

欧阳修先生四岁时父亲就去世了,家境贫寒,没有钱供他读书.太夫人用芦苇秆在沙地上写画,教给他写字。还教给他诵读许多古人的篇章,让他学会作诗。到他年龄大些了,家里没有书可读,便就近到读书人家去借书来读,有时接着进行抄写。就这样夜以继日、废寝忘食,只是致力读书。从小写的诗、赋文字,下笔就有成人的水平,那样高了。

7.(1)其一人专心致志 非然也

(2) × × √ √

(3)只听弈秋的教导。

【详解】(1)本题考查默写。

书写时注意“致志”“然”的正确写法。

(2)①本题考查文言断句。

“为是其智弗若与?”意思是:难道是因为他的智力不如前一个人吗?根据文言断句知识可知句首的关联词要停顿,所以“为是”后停顿;主谓语间要断开,所以“其智”后停顿。联系句意应划为:为是/其智/弗若与?故该句说法错误。

②本题考查字词解释。

思援弓缴而射之:想要拉弓箭去把它射下来。“之”,代词,指鸿鹄。

虽与之俱学:虽然和前一个人一起学棋。“之”,代词,指专心致志的那个人。

两个“之”意思不相同,故该句说法错误。

③本题考查字音和字词解释。

为:[ wéi ]1、做。2、充当。3、变成;成。[ wèi ]表示行为的对象;替;表示原因、目的。

一心以为有鸿鹄将至:一心以为有天鹅要飞来。“为”,wéi,以为。

为是其智弗若与:难道是因为他的智力不如前一个人吗?“为”,wèi,因为。

两个“为”读音与意思都不同,故该句说法正确。

④本题考查文章主旨的理解。

弈秋教两个学习态度不同的人下围棋,其中一人学习专心致志,另一人三心二意,虽然两人一块学习,但是学习效果不同。从中我们明白了学习应专心致志,不可三心二意的道理,故该句说法正确。

(3)本题考查句子翻译。

“惟弈秋之为听”意思:只听弈秋的教导。“惟”,只。

【点睛】参考译文:

弈秋,是全国的下棋高手,让弈秋教导两个人下围棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以为有天鹅要飞来,想要拉弓箭去把它射下来。虽然和前一个人一起学棋,但棋艺不如前一个人好。难道是因为他的智力不如前一个人吗?有人说:“不是这样的。”

8.A 9.A 10.志不同道不合,便难以成友。真正的朋友,应该建立在共同的思想基础和奋斗目标上,一起追求、一起进步。

【解析】8.本题考查字词解释。

尝同席读书的尝意思是曾经、过去。

A.经历险阻艰难,备尝之矣,意思是(重耳)艰难险阻,都经历过;尝,试也,尝试,

B.王戎七岁,尝与诸小儿游,意思是王戎七岁的时候,曾经和许多孩子一起出去玩耍。尝的意思是曾经;

C.吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也,意思是我曾经一天到晚地冥思苦想,(却)比不上片刻学到的知识(收获大);尝的意思是曾经;

D.仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之,意思是仲永长到五岁时,不曾认识书写工具。忽然有一天仲永哭着索要这些东西。尝意思是曾经。

故选A。

9.本题考查理解句子意思。

宁:管宁;割:割断;席:坐具、坐垫;

句子意思为:管宁就割断席子和华歆分开坐,说:“你不是我的朋友了。”

故选A。

10.本题考查文章主旨。

结合故事内容,管宁割断席子,说华歆不是自己的朋友,我明白了应该选择志同道合的朋友,选择学习专注、有修养的朋友,谨慎交友。建立在共同思想和奋斗目标上的朋友才是真正的朋友。

【点睛】参考译文:管宁和华歆一起在园中锄草。看见地上有一片金子,管宁仍旧挥动锄头,跟看到瓦片、石头一样没有区别。华歆拾起了金片,然而看到管宁的神色后又扔了它。曾经,他们同坐在同一张席子上读书,有个穿着礼服的人坐着有围棚的车刚好从门前经过,管宁还像原来一样读书,华歆却放下书出去观看。管宁就割断席子和华歆分开坐,说:“你不是我的朋友了。”

11. 到……去 羞愧 12.B 13. 天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣 天下的事情有困难和容易吗?只要肯做,那么困难的事情也会变得容易;如果不做,那么容易的事情也会变得困难 “学习不怕根底浅,只要迈步总不迟。”我们只要肯学习,肯吃苦,找准学习方法,就算基础差也总会赶上别人

【解析】11.本题考查字词解释。

“吾欲之南海”意思是:我想去南海。之:去,往。

“富者有惭色”意思是:富和尚显出了惭愧神色。惭:惭愧,羞愧。

12.本题考查对句子的理解。

B.第一次是富和尚对穷和尚的怀疑疑问,表现了富和尚对物质条件的看重和对穷和尚轻视嘲笑的态度。第二次是富和尚对穷和尚的嘲笑和对穷和尚尖酸刻薄的讽刺,表现了富和尚自以为是的傲慢。

故选B。

13.本题考查对文章内容的理解。

古文第自然段就表明了作者的观点“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。”意思是:天下的事情有困难和容易的区别吗?只要做,那么困难的事情也容易了;如果不做,那么容易的事情也困难了。

结合自己的学习和生活经历,举一个例子来证明这个观点即可。

示例:我的数学成绩一直不好,后来为了学好这门课程,我让妈妈买了好多辅导书,而且我会提前预习新课知识,然后看看辅导书籍中的知识讲解,把课本上的基础知识弄明白,同时适当地做一些习题,遇到不会的学习问题我也会做出标记,然后及时地向老师或者同学请教。经过自己的努力学习,我的数学成绩终于考到了95分。

【点睛】参考译文:天下的事情有困难和容易的区别吗?只要做,那么困难的事情也容易了;如果不做,那么容易的事情也困难了。四川的边境上有两个和尚,其中的一个贫穷,其中的一个富有。穷和尚对富和尚说:“我想去南海,怎么样?”富和尚说:“您靠什么去呢?”穷和尚说:“我靠着一个水瓶一个饭钵就足够了。”富和尚说:“我几年来想雇船而往下游走,还没有能够去成。您靠什么去呢?”到了第二年,穷和尚从南海回来了,告诉富和尚。富和尚显出了惭愧神色。四川距离南海,不知道有几千里路,富和尚不能到达可是穷和尚到达了。一个人立志求学,难道还不如四川边境的那个穷和尚吗?

14. 热水 比喻不避艰险,奋不顾身 15. 太阳刚出来时距离人近,而正午时距离人远 远的时候东西看起来小,而近的时候看起来大 太阳刚出来时距离人远,而正午时距离人近 离得近让人感觉热,而离得远让人感觉凉 16. 视觉 触觉 知之为知之,不知为不知,是知也 17.有过,但是我会态度谦和地与他人交流,以谦和的态度对待别人,别人自然也会谦和地对待你。倘若有争执,在你的谦和态度作用下,别人的怒气往往也会自然消退,转而平心静气地与你交流。

【解析】14.本题考查字词解释。

结合译文可知,句子“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”意思是:太阳刚出来的时候有清凉的感觉,等到中午的时候像手伸进热水里一样热,这不是近的时候感觉热而远的时候感觉凉吗?汤:热水;赴汤蹈火:面对滚烫的热水、炽热的大火,也敢往里走。比喻不畏艰险,奋不顾身。

15.本题考查文段内容理解。

小孩1的观点:他认为太阳在早晨刚升起时离人更近,而在中午时则离人更远。

小孩1的理由:他观察到早晨太阳初升时,看起来很大,就像车盖一样大,而到了中午,太阳则变得像盘盂那么小。根据我们日常的经验,远处的东西看起来小,近处的东西看起来大,所以他推断早晨的太阳因为离我们近,所以看起来大;中午的太阳因为离我们远,所以看起来小。

小孩2的观点:他认为太阳在早晨刚升起时离人更远,而到了中午则离人更近。

小孩2的理由:他感受到早晨太阳初升时,天气还很凉爽,甚至有点寒意;而到了中午,太阳高照,热得就像把手伸进热水里一样。根据我们的日常经验,热的东西往往离我们近,冷的东西离我们远,所以他推断早晨的太阳因为离我们远,所以天气凉爽;中午的太阳因为离我们近,所以天气热。

16.本题考查文段内容理解。

结合文中句子,两个小孩善于观察,说话有理有据。一个小孩从视觉角度举例,他说:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”这是通过观察太阳的大小变化来推断太阳与人的距离。另一个小孩则从触觉角度举例,他说:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”这是通过感受太阳的冷热程度来推断太阳与人的距离。

孔子在面对两小儿的辩论时,并没有因为自己的知识渊博而强行给出答案,反而坦然承认自己的不足,这正如他曾经告诫弟子的:“知之为知之,不知为不知,是知也。”这句话的意思是,知道就说知道,不知道就说不知道,这才是真正的智慧。孔子在面对两小儿的辩论时,表现出谦虚、诚实的态度,这也是他作为一位伟大教育家的可贵品质。

17.本题考查开放性作答。

解答本题需结合生活经历来说明观点,再说说怎样通过摆事实、讲道理的方法说明观点的呢?如:我也有过因为不同观点而产生分歧的经历。我记得有一次,我和我的朋友在讨论哪个科目的学习更为重要。我认为数学是基础学科,对于逻辑思维的培养非常关键;而我的朋友则坚持认为语文更加重要,因为它能提升我们的阅读理解和表达能力。

为了说明我的观点,我首先摆出了事实。我告诉我的朋友,数学不仅仅是一门学科,更是我们生活中解决问题的重要工具。我举例说,日常学习中都离不开数学。然后,我讲道理。我解释说,虽然语文也很重要,但数学的基础性不容忽视。

通过摆事实、讲道理,我的朋友开始理解并接受我的观点。我们也意识到,每个科目都有其重要性,我们应该全面发展,而不是偏科。这次经历让我学会了如何更加理性地看待问题,并且通过摆事实、讲道理的方式来说服别人。

【点睛】参考译文:孔子到东方游历,见到两个小孩在争辩,便问是什么原因。 一个小孩说:“我认为太阳刚出来的时候离人近一些,而到中午的时候距离人远。”另一个小孩却认为太阳刚出来的时候离人远些,而到中午的时候距离人近。一个小孩说:“太阳刚出来的时候像车盖一样大,等到正午就小得像一个盘子,这不是远处的看着小而近处的看着大吗?”另一个小孩说:“太阳刚出来的时候有清凉的感觉,等到中午的时候像手伸进热水里一样热,这不是近的时候感觉热而远的时候感觉凉吗?”孔子不能判决(谁对谁错)。两个小孩笑着说:“谁说您的知识渊博呢?”

18. 大腿 摇 19.锦囊玉轴,常以自随 20.处士笑了,认为牧童说得对。 21. 牧童 治病 医生 22.我得到的启发是:我们做事不能想当然,应该注意观察生活,做任何事都应该尊重事实,实事求是。

【解析】18.本题考查字词解释。

两股间:两条后腿中间。股:大腿。

掉尾而斗:摇着尾巴互相争斗;掉:摇。

19.本题考查寻找关键句子。

“锦囊玉轴,常以自随。”的意思是:用锦缎作画套,又用玉装饰卷轴,并经常随身携带。这句话用具体的行动表现了杜处士对于《斗牛图》的喜爱之情。

20.本题考查句子翻译。

然之:认为牧童的话是对的。

故“处士笑而然之。”的意思是:杜处士笑了笑,认为牧童的话是对的。

21.本题考查句子仿写。

“耕当问奴,织当问婢。”的意思是:种田要问耕种的奴仆,织布要问织绢的婢女。指的是各个职业的人都有所擅长的事情,遇到不懂事情多问行家,以免出错。

仿写这种形式的句子,如:学当问师,工当问匠。

22.本题考查内容理解。

《书戴嵩画牛》通过牧童指出这幅画画错了,牛在搏斗时,尾巴不是摆动的,讽刺戴嵩这个画家画画不认真观察生活,凭空想象,也批评杜处士收藏画也不仔细思考。从杜处士“处士笑而然之”,也看出他赞同牧童的说法,从作者引用古语,进一步揭示了实践出真知的真理。启示人们要认真、仔细地观察事物,不能凭空想像,不能迷信权威,要从客观事实出发,要因事求人,大家都有自己的特长。

【点睛】参考译文:

蜀中有一位杜处士,喜好书画,珍藏的书画作品有数百件。其中有戴嵩画的《斗牛图》一幅,他特别喜爱,于是用锦缎作画套,又用玉装饰卷轴,并经常随身携带。有一天,他晾晒书画,一个牧童看到了这幅画,拍手大笑,说道:“这画上画的是角斗的牛!牛在互相争斗时,力量用在角上,尾巴夹在两条后腿中间,但这幅画却画成牛摇着尾巴互相争斗,错了。”杜处士笑了笑,认为牧童的话是对的。古人说:“种田要问耕种的奴仆,织布要问织绢的婢女。”这个道理是不变的。

23. 都 放 24.B 25.B

【解析】23.本题考查的是字词解释。

先大致了解文章内容,弄清楚句子的意思,根据句意和对文言文常用词的掌握来判断字词义。

(1)“咸莫能出其理”意思是手下群臣都不能说出称象的办法。咸:都。

(2)“置象大船之上”意思是把象放到大船上。置:放。

24.本题考查的是多义词。

“有若成人之智”意思是已经比得上成年人的智慧。之:的。

A.“访之群下”意思是询问他的属下这件事。之:指大象。

B.“置象大船之上”意思是把象放到大船上。之:的。

C.“称物以载之”意思是让船装载其他东西。之:其他东西。

选项B与题干中“之”字解释相同。故选B。

25.本题考查的是对文言文内容的理解。

由“时孙权曾致巨象”可知,曹冲所称的象是孙权送的。

故选B。

【点睛】参考译文:

曹冲长到五六岁的时候,他的知识和判断能力所达到的水平,已经比得上成年人的智慧。当时孙权送来了一头大象,曹操想要知道大象的重量,询问他的属下这件事,手下群臣都不能说出称象的办法。曹冲说:“把象放到大船上,在水面所达到的地方做上记号,然后将大象牵下来,再让船装载其他东西,称一下这些东西,那么比较下就能知道了。”曹操听了很高兴,马上照这个办法做了。

26. 认识 难道 遵循 异端 27.抱怨别人的人必将困窘而无法摆脱,抱怨上天的人就不会立志而进取。 28.人应该有自知之明。

【解析】译文:有自知之明的人不抱怨别人,懂得命运的人不埋怨天。抱怨别人的人自己就会困窘而无法摆脱,抱怨上天的人就会无法立志进取。错误在自己身上,却反而去责怪别人,难道不是拘泥守旧,不合时宜了吗?所以君子会遵循这正常的事,而小人则遵循异端。

26.本题考查字词解释。

“自知之明”的解释为:指正确认识自己的能力。“知”的解释为:认识。

“岂不迁乎哉?”的解释为:难道不是拘泥守旧,不合时宜了吗?“岂”的解释为:难道。

“故君子道其常”的解释为:所以君子会遵循这正常的事。“道”的解释为:遵循。

“而小人道其怪”的解释为:而小人则遵循异端。“怪”的解释为:异端。

27.本题考查句子翻译。

“怨人者穷,怨天者无志。”的解释为:抱怨别人的人自己就会困窘而无法摆脱,抱怨上天的人就会无法立志进取。

28.本题考查文言文所表达的观点。

荀子在本文中写到“自知之明”的人为君子,犯了错误不会抱怨别人,不会埋怨上天,所以君子从来是淡定自若而不惊恐;而爱“抱怨”的人为小人,犯了错,不能意识到自己的错误,反而责怪别人,抱怨老天,所以小人是常常惊咋而不镇定。荀子的主要观点是人要有自知之明。

29.C 30.小鸟长出毛来了,翠鸟更加喜欢自己的孩子,又把窝移得更低一些,然而人们却把它们都捉走了。 31.做事情的时候,不要只注意一个方面,一定还要考虑另一个方面,要全面权衡事情的利弊而审慎行事;不要过分的溺爱孩子,不然会害了他。

【分析】译文:翠鸟先在高处做巢,以避开祸患。等到有了孩子后,非常疼爱它们,怕他们从巢里摔下去,就在稍低处做巢。等到孩子有了羽毛,更加疼爱它们了,就又在更低处做巢,这样就被人抓住了。

29.本题考查了朗读停顿,可结合句意来划分。根据句意翠鸟先在高处做巢,以避开祸患。可知停顿应该是翠鸟/先/高作巢/以避患。

30.本题考查翻译语句。解答时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达句顺。“子长羽毛,复益爱之,又更下巢,而人遂得而取之矣。”翻译为:等到孩子有了羽毛,更加疼爱它们了,就又在更低处做巢.这样就被人抓住了。

31.本题考查了对文章内容的理解能力。解答时要带着问题阅读文章,整体感知文章内容,再用简洁的语言概括出来即可。示例:做事情的时候,不要只注意一个方面,一定还要考虑另一个方面,要全面权衡事情的利弊而审慎行事;不要过分的溺爱孩子,不然会害了他。

32. 靠近 擅长(懂得) 跑失(跑走) 33.乡亲们都来安慰他,老人说:“为什么这就不能是一件好事呢?” 34.B 35.(1)福祸相依。祸福在一定条件下可以互相转化,任何事物都有两面性。(2)无论遇到福还是祸,要调整自己的心态,以积极乐观的心去看待问题。

【解析】32.此题考查的是关键词的解释,要根据上下文理解词的意思。

33.此题在翻译的时候要抓住特殊句型,这是一句反问句。

34.“虽与之俱学”中加点的“之”是代词,代他。选项中B中的“之”是代词,代其父;其他三个选项表示“的”。

35.这道题考查学生对于整篇文言文的理解,在解答时既要写出道理,也要联系自己的生活实际来谈。

36. 挖 过错 37.B 38.春季出征,冬季返回,迷失了道路。 39. 迷惑失道 行山中无水 40.管仲隰朋就是利用了老马识途的本能和蚂蚁的习性解决了困难,这也反映了学习不能死记硬背的死读书,要以书本为师,同时还要学会以大自然为师,学会随时观察和思考。我们要善于向富有经验的人学习,刨根问底。越是聪明的人,越懂得问问题。

【详解】古文翻译:

管仲和大夫隰朋随齐桓公一同前往攻打孤竹,齐军是春天出征的,到凯旋时已是冬天,最后迷了路。管仲说:“老马的智慧是可以利用的。”于是放开老马,人跟随着它们,终于找到了回去的路。走到山里没有水,隰朋说:“蚂蚁冬天住在山的南面,夏天住在山的北面。 (如果 )蚁穴有一寸高的话,地下八尺深的地方就会有水。”于是挖掘山地,终于得到了水。

凭借管仲的精明通达和隰朋的聪明才智,碰到他们所不知道的事,不惜向老马和蚂蚁学习;现在的人不知道用自己愚蠢的心去学习圣人的智慧,不也是过错吗?

1.乃掘地:动词,挖。不亦过乎:名词,过错。(1分,一题0.5分)

2.A中的“之”是代词,指的是前一个专心致志学习的人。B中的“之”是助词,的。C中的“之”是代词,指的是“这”。D中的“之”是代词,指的是老马。

3.春季出征,冬季返回,迷失了道路。

4.本题考查文言文内容理解与运用,先理解文本含义,才能选出恰当的词句进行填空,管仲,隰朋因“迷惑失道”向老马请教,因“行山中无水”向蚂蚁请教。(1分,每空0.5分)

5.管仲与隰朋已是能人,但是也会遇到不懂之处,可见书本知识并不能够解决所有将要遇到的难题,我们学习不能死记硬背的死读书,要以书本为师,同时还要学会以大自然为师,学会随时观察和思考。同时,虽然两人都有很强的学识,但是在遇到问题时,依旧能够大胆发问,向他人请教,因此我们要善于向富有经验的人学习,刨根问底。越是聪明的人,越懂得问问题。(2分,答到“要向自然学习,不拘泥于书本知识”给1分,答到“要向他人、富有经验的人学习”再给1分。)

41. 有的 缺点 42.C 43.传授知识的人,就在于发扬他们的长处,并且补救他们的过失。

【详解】1.主要考查对词语理解。

2.主要考查对代词“之”的理解

A.代词,代它

B.代词,代他

C.无意义

D.代词,代知识

3.主要考查学生对字词的理解,连贯地写出来。

44. 多 我 45. 莲之出淤泥而不染 濯清涟而不妖 46. 莲 花之君子者也

【详解】1.本题考查学生古文字义的理解。

2.这题考查学生对古文内容的理解与感悟。

3.这题考查学生对古文的理解与感悟,从原文中可以找到相应的内容。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

短文一

薛谭学讴

薛谭学讴①于②秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归④。秦青弗止⑤,饯于郊衢⑥,抚节⑦悲歌, 声振林木,响遏⑧行云。薛谭乃谢⑨求反⑩,终身不敢言归。 《列子·汤问》

【注释】①讴(ōu):歌唱。 ② 于:向。③穷:尽、完。④遂辞归:于是就告辞回家。⑤止:阻止。⑥饯于郊衢: 在郊外大道旁为他饯行。⑦抚节:打着节拍。⑧ 遏:阻止 ⑨谢:道歉。⑩反:通“返”,返回。

1.薛谭听到师傅秦青为他饯行时唱的歌 ,他发现 ,于是,他向秦青道歉,要求回来继续学习,且至死都不敢再说要回家。这则寓言告诉我们学习不可 ,要 。(请用现代汉语作答)

2.文言文阅读。

东坡逸事

①东坡为钱塘守时,民有诉扇肆负债二万者,逮至则曰:“天久雨且寒,非不肯偿也。”公令以扇二十来,就判字笔随意作行草及枯木竹石以付之。才出门,人竟以千钱取一扇,所持立尽。遂悉偿所负。

[注释]肆:商店。

(1)下列对加点字的理解不正确的一项是 。

A.东坡为钱塘守时(担任)

B.民有诉扇肆负债二万者(上诉、告状)

C.非不肯偿也(满足)

D.遂悉偿所负(都、全)

(2)为文中画横线的句子加标点正确的一项是

A.就判,字笔随意作行草及枯木、竹石以付之。

B.就判,字笔随意作行、草及枯木竹石以付之。

C.就判字笔随意作行、草及枯木竹石以付之。

D.就判字笔随意作行、草及枯木、竹石以付之。

(3)下列表达错误的一项是

A.“就判字笔随意作行草及枯木竹石以付之”中的“之”指的负债的商户老板。

B.扇肆老板欠债的原因是“天久雨且寒”,扇子卖不出去,而非有意拖欠。

C.文中“随意”一词可见在苏东坡看来这是件小事,不值得大费周章浪费时间。

D.“才”“竟”“千钱取一扇”“立尽”写出了人们对苏东坡作品的喜爱之情。

(4)通读全文,你认识了一个怎样的东坡?结合短文内容说说你的理解。

欧阳修苦读

欧阳公四岁而孤①,家贫无资。太夫人②以荻③画地,教以书字。多诵古人篇章,使学为诗。及其稍长,而家无书读,就闾里④士人⑤家借而读之,或因而抄录。以至昼夜忘寝食,惟读书是务。自幼所作诗赋文字,下笔一如成人。

[注释]①孤:年幼丧父。②太夫人:指欧阳修的母亲。③获:多年生草本植物,与芦苇相似。④闾(1ǘ)里:街坊,乡里。⑤士人:读书人。

3.下列停顿正确的一项是 。

A.就/闾里/士人家/借而读之

B.就闾里/士人家借而/读之

C.就闾里士/人家/借而读之

D.就/闾里士人家借/而读之

4.下列句子中加点字意思相同的一项是 。

A.终日不成章 多诵古人篇章

B.太夫人以荻画地 以子之矛陷子之盾

C.教以书字 而家无书读

D.就闾里士人家借而读之 通国之善弈者也

5.欧阳修因家贫无资,读书遇到的困难和解决这些难题的方法是:

书写无材料——

家无书读——

6.欧阳修的成功,除了自身的努力,还因为 。

7.文言文阅读。

学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,__________,惟弈秋之为听:一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:__________。

(1)将课文内容补充完整。

(2)判断下列说法,正确的在括号里打“√”,错误的打“×”。

①朗读“为是其智/弗若与?”应该这样停顿。( )

②“思援弓缴而射之”与“虽与之俱学”中的两个“之”意思相同。( )

③“一心以为有鸿鹄将至”与“为是其智弗若与?”中的两个“为”读音与意思都不同。( )

④《学弈》一文告诉我们只有专心致志才能有所成就。( )

(3)写出“惟弈秋之为听”这句话的意思。

阅读与鉴赏。

《世说新语》①一则

刘义庆

管宁、华歆共园中锄菜②,见地有片金。管挥锄与瓦石不异③,华捉而掷去之。又尝同席④读书,有乘轩冕⑤过门者。宁/读如故,歆/废书出看。宁割席分坐曰:子非吾友也。

【注释】①《世说新语》是古代笔记小说集。②锄菜:给菜地锄草。③不异:没有什么不同。

④席:古人的习惯是在地上铺席,坐在上面谈话、读书或做其他事。⑤乘轩冕:乘轩戴冕。

8.下列加点字与文中“又尝同席读书”用法不同的一项是( )

A.险阻艰难,备尝之矣。

B.王戎七岁,尝与诸小儿游。

C.吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

D.仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。

9.文中 “宁割席分坐曰:子非吾友也。”句意理解正确的一项是( )

A.管宁就割断席子和华歆分开坐,说:“你不是我的朋友。”

B.管宁把席子割断,说:“你不是我的朋友。”

C.宁可割断席子和华歆分开坐,说:“你不是我的朋友。”

D.华歆和管宁分开来坐,说:“你不是我的朋友。”

10.读完这则小古文,你受到了什么启发?用自己的话说一说。

小古文阅读。

蜀鄙二僧

①天下事有难易乎?为(wéi)之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。

②蜀之鄙①(bǐ)有二僧,其一贫,其一富。贫者语②(yù)于富者曰:“吾欲之南海,何如?”

③富者曰:“子何恃③(shì)而往?"

④曰:“吾一瓶一钵④(bō)足矣。”

⑤富者曰:“吾数年来欲买舟⑤而下,犹未能也。子何恃而往!”

⑥越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

⑦西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾⑥不如蜀鄙之僧哉?注释;①鄙:偏僻的地方。②语:对……说。③恃:依赖。④钵:僧人所用的食具。⑤买舟:租船。⑥顾:难道。

11.解释加点的字。

吾欲之南海:① 富者有惭色:②

12.文中富和尚两次说“子何恃而往”,对两句话理解不正确的是( )

A.第一次表达了富和尚的疑惑,第二次则表示他不相信穷和尚的话。

B.两句话意思相同,都表达了富和尚的疑惑:你依赖什么去南海呢?

C.第二次,富和尚以自己为例,说明穷和尚想去南海是不可能的。

13.本文表明作者观点的句子是①“ ”。这句话的意思是:② 。请你联系自己的学习或生活经历,举个例子来证明作者的观点:③ 。

文言文阅读。

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

14.文中“汤”的意思是 ,所以“赴汤蹈火”的意思可能是 。

15.请你用自己的话,简要陈述两个小孩的观点和理由。

观点 理由

小孩1

小孩2

16.两个小孩善于观察,说话也有理有据,一个小孩从 角度举例,一个小孩从 角度举例。孔子不怕两小儿笑话,没有不懂装懂,正如他曾经告诫弟子的:“ 。”

17.每个人都有自己的观点,生活中因为不同观点,也会产生分歧,你有过这样的经历吗?你是怎样通过摆事实、讲道理的方法说明观点的呢?

阅读下面材料,完成下列题目。

书戴嵩画牛

蜀中有杜处士,好书画,所宝以百数。有戴嵩《牛》一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。一日曝书画,有一牧童见之,拊掌大笑,曰:“此画斗牛也,牛斗,力在角,尾搐入两股间,今乃掉尾而斗,谬矣。”处士笑而然之。古语云:“耕当问奴,织当问婢。”不可改也。

18.解释下列加点字。

两股间:

掉尾而斗:

19.用横线画出描写杜处士对《斗牛图》喜爱的句子。

20.翻译句子。

处士笑而然之。

21.仿写句子。

耕当问奴,织当问婢。画牛当问 。 当问 。

22.从这个故事和苏轼的评价中,你获得了什么启发?

阅读文言文,回答问题。

曹冲称象

曹冲生五六岁,智意①所及,有若②成人之智。时孙权曾致巨象,太祖③欲知其斤重,访④之群下⑤,咸莫能出其理⑥。冲曰:“置象大船之上,而刻其水痕所至,称物以载之,则校⑦。可知。”太祖悦,即施行⑧焉。

[注释]①智意:智慧。②若:相仿。③太祖:曹操。④访:询问。⑤群下:手下群臣。⑥出其理:想出称象的办法。⑦校(jiào):比较。⑧施行:按这个办法做。

23.解释下列句子中带点字的意思。

(1)咸莫能出其理:

(2)置象大船之上:

24.与“有若成人之智”中“之”字意思相同的是( )

A.访之群下 B.置象大船之上 C.称物以载之

25.曹冲所称的象是哪里来的?以下答案正确的是( )

A.曹操带来的 B.孙权送的

C.曹操的手下群臣送来的 D.是孙权送来的

阅读应用

自知之明

自知者①不怨②人,知命③者不怨天;怨人者穷④,怨天者无志。失之己,反之人,岂不迁乎哉?故君子道其常,而小人道其怪。

(选自《荀子·荣辱》)

[注释]①自知者:有自知之明的人。②怨:埋怨。③知命:懂得命运。④穷:走投无路。⑤无志:没有见识。⑥失:过失,过错。⑦反:反而。⑧岂:难道。⑨迂:拘泥守旧,不合时宜。

26.解释。

(1)知: (2)岂:

(3)道: (4)怪:

27.翻译:怨人者穷,怨天者无志。

28.荀子在上文中的主要观点是

阅读

翠鸟移巢

翠鸟先①高作巢以避患②。及生子,爱之,恐坠,稍下作巢。子长羽毛,复益爱之,又更下巢,而人遂③得而取④之矣。

注释:①先:起 ②患 :祸患 ③遂:于是,就 ④取:拿到。

29.朗读小古文,下面表示停顿正确的是( )

A.翠鸟/先高/作巢以避患

B.翠鸟/先高作/巢以避患

C.翠鸟/先高作巢/以避患

D.翠鸟/先/高作巢/以避患

30.借助注释,用现代大白话解释下面句子的大意。

子长羽毛,复益爱之,又更下巢,而人遂得而取之矣。

31.翠鸟在高的地方筑巢,在稍低一点的地方筑巢都是爱子的表现,从这一故事中你悟到了一个什么道理呢?

(一)塞翁失马

近塞上①之人有善术者,马无故亡而入胡②。人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎?”居数月,其马将胡骏马而归。人皆贺之,其父曰:“此何遽③不能为祸乎?”家富良马,其子好骑,堕而折其髀④。人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎?”居一年,胡人大入塞,丁壮者引弦⑤而战。近塞之人,死者十九。此独以跛之故,父子相保。

注释:

①塞上:长城一带。塞,边塞。②胡:指胡人居住的地方。③何遽(jù):怎么就,表示反问。④髀(bì):大腿骨。⑤引弦(xián):拿起武器。

32.请为下列加点字选择正确的解释。(3分)

(1)近塞上之人:

(2)有善术者:

(3)马无故亡而入胡:

33.根据注释用自己的话说说这句话的意思。(2分)

人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎?”

34.下列各组中与“虽与之俱学”中加点的“之”字用法相同的一项是( )(1分)

A.近塞上之人 B.人皆吊之 C.此独以跛之故 D.而疑邻人之父

35.读完这个故事你有什么启发?联系生活实际谈谈。(2分)

小古文阅读(6分)

老马识途

管仲,隰朋①从于桓公而伐孤竹②,春往而冬反,迷惑失道。管仲曰:“老马之智可用也。”乃放老马而随之,遂得道。行山中无水,隰朋曰;“蚁冬居山之阳④ ,夏居山之阴⑤ ,蚁壤一寸而仞有水。”乃掘地,遂得水。

以管仲之圣而隰朋之智,至其所不知,不难③师于老马、老蚁,今人不知以其愚心而师圣人之智,不亦过乎?

(选自《韩非子·说林上》)

【注释】①管仲,隰 (xǐ)朋:皆齐桓公时大臣,帮助桓公成就了霸业。②孤竹:古国名,商、周时期的一个小国家。③不难:不以……为难④阳:山之南,水之北。⑤阴:山之北,水之南。

36.解释下列句中加点的字。

①乃掘地: ②不亦过乎:

37.下列句中带点字“之”字的用法与其他三项不同的一项是 。

A.虽与之俱学,弗若之矣

B.老马之智可用也

C.均之二策,宁许以负秦曲

D.乃放老马而随之

38.用现代汉语写出文中画“ ”句子的意思。

春往而冬反,迷惑失道。

39.本文通过管仲,隰朋因“ ”和“ ”而向老马和蚂蚁请教的故事,其中向老马请教的故事衍生出了成语“老马识途”。

40.从管仲与隰朋的这个故事中,你学习到了什么?

阅读小古文,完成下面小题。

学者有四失

学者有四失,教者必知之。人之学也,或失则多,或失则寡,或失则易,或失则止。此四者,心之莫同也①。知其心,然后能救②其失也。教也者,长善而救其失者也。

注释:①心理各有不同;补救

41.解释下列句子中加点字。

①或失则寡 学者有四失

42.下列句子中“之”的用法不同的是( )

A.教者必知之 B.虽与之俱学

C.心之莫同也 D.学而时习之

43.翻译:教也者,长善而救其失者也。

(一)爱莲说 (6分)

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人盛爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。

44.解释下列加点字的意思。(2分)

①可爱者甚蕃 ( ) ②予独爱莲之出淤泥而不染( )

45.《爱莲说》中用来比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲的句子是: , 。(2分)

46.文中最能概括莲的高贵品质的一句话是: , 。(2分)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

《统编版语文小升初真题汇编 文言文阅读 专项练习(江苏专用)(含答案解析)》参考答案

歌声洪亮、悲壮 歌声使路边树林振动,使空中的云也停住了 浅尝辄止 虚心求教

【详解】本题考查文章内容理解。

结合文章句子“秦青弗止,饯于郊衢,抚节悲歌, 声振林木,响遏行云。”,抓住关键词句“抚节悲歌, 声振林木,响遏行云。”可知秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。因此薛谭听到师傅秦青为他饯行时唱的歌歌声悲壮,振动林木,音响止住了行云。

这篇古文告诉人们学习是永无止境的,千万不可有成功就骄傲自满的心态,不要浅尝辄止地学习,学习必须虚心、持之以恒。犯错误不要紧,知错就改才是最重要的。

【点睛】参考译文:薛谭向秦青学习唱歌,还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。秦青没有劝阻他,在城外大道旁给他饯行,秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。薛谭于是向秦青道歉,要求回来继续学习。从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。

2.(1)C

(2)D

(3)C

(4)通过这篇短文,我们可以看到苏东坡是一个富有智慧。他在处理扇肆老板债务问题时,而是利用自己的书法和绘画才能。这不仅体现了他对百姓的关心和体谅。苏东坡的这一举动,还让更多的人欣赏到了他的艺术作品。

【详解】(1)本题考查文言文字义。

C.非不肯偿也(满足)。字义,偿:1、归还;抵补。2、代价;报酬。3、(愿望)得到满足。句意:不是(我)不肯偿还债务。可以知道,偿,在句中指偿还。

故选C。

(2)本题考查标点符号使用。

就判字笔随意作行草及枯木竹石以付之。 翻译为:便拿起桌上的办案时所用的毛笔随意地写了行书,草书的字,并画了枯木和竹石就交付给他。从句意角度进行标点的添加:“判字笔”办案时使用的毛笔,故不能停顿;行书、草书属于书法的两种字体,属并列关系,故中间要使用顿号;枯木、竹石属于并列关系词组,中间使用顿号;故正确的标号为:就判字笔随意作行、草及枯木、竹石以付之。

故选D。

(3)本题考查对文文言内容的理解。

C.文中“随意”一词可见在苏东坡看来这是件小事,不值得大费周章浪费时间。随意:指任情适意,随着自己的意愿。文中指苏东坡作画书法时潇洒自如,技艺娴熟的意思,没有题干表述意思。

故选C。

(4)本题考查人物形象分析。

东坡逸事讲述的是苏东坡当县令的时候有人说卖扇子的小贩欠钱不还,苏东坡了解到是因为长时间下雨并且天气一直寒冷,扇子卖不出,不是小贩不肯偿还债务 ,就自己为小贩的扇子题字题画,很快就让小贩还清了债务,表现了苏东坡书法水平高超,为人潇洒倜傥 ,这个故事也告诉我们做事情要尽可能发挥自己的特长,运用自己的能力去帮助有困难的人。

【点睛】译文:

苏轼担任钱塘太守的时候,有一个百姓前来诉苦,说卖扇子的人欠了自己两万银子,便抓来了那个卖扇子的人,卖扇子的悲伤地说:“长时间下雨,并且天气一直严寒,有扇子又卖不出去,不是(我)不肯偿还债务。”苏轼就叫他拿二十把扇子过来,便拿起桌上的办案时所用的毛笔随意地写了行书,草书的字,并画了枯木和竹石就交付给他。(卖扇子的人)刚刚出门,人们竟然用一千元钱买一把扇子,原本卖不出去的扇子全都卖光了。后来卖扇子的人也把所欠的钱全部还清了。

3.D 4.B 5. 太夫人以荻画地,教以书字 就闾里士人家借而读之,或因而抄录 6.太夫人教子有方

【解析】3.本题考查文言断句。

D.“就闾里士人家借而读之”句意为:便就近到读书人家去借书来读。这里的“就”字表示动作的起始或趋近,相当于“靠近”或“就近”。“闾里士人家”指的是居住在邻里的读书人的家,即知识分子家庭。“借”是动作,指借阅书籍。“而读之”中的“而”字在这里作为连词,连接前后两个动作,表示一种顺承关系,即借了书之后接着阅读。“之”是代词,指代前面提到的书籍。故可断句为:就/闾里士人家借/而读之。

故选D。

4.本题考查一词多义。

A.章:布帛/文章;

B.以:都是“用”的意思;

C.书:写/书籍;

D.之:代词,代指书籍/结构助词“的”。

故选B。

5.本题考查内容的理解与概括。

细读文中句子“太夫人以获画地,教以书字,教以书字。”,意思是太夫人用芦苇秆在沙地上写画,教给他写字;可知解决书写无材料这些难题的方法是“太夫人以获画地,教以书字,教以书字”。

“及其稍长,而家无书读,就闾里士人家借而读之,或因而抄录”意思是到他年龄大些了,家里没有书可读,便就近到读书人家去借书来读,有时接着进行抄写;可知解决家无书读这些难题的方法是:“就闾里士人家借而读之,或因而抄录。”

6.本题考查对文言文内容的理解。

由“太夫人以荻画地,教以书字。多诵古人篇章,使学为诗。”可以看出欧阳修的成功,除了他自身的努力之外,还有一个促进他成长的原因是他母亲善于教育,严格要求,给他的正确的引导。

【点睛】参考译文:

欧阳修先生四岁时父亲就去世了,家境贫寒,没有钱供他读书.太夫人用芦苇秆在沙地上写画,教给他写字。还教给他诵读许多古人的篇章,让他学会作诗。到他年龄大些了,家里没有书可读,便就近到读书人家去借书来读,有时接着进行抄写。就这样夜以继日、废寝忘食,只是致力读书。从小写的诗、赋文字,下笔就有成人的水平,那样高了。

7.(1)其一人专心致志 非然也

(2) × × √ √

(3)只听弈秋的教导。

【详解】(1)本题考查默写。

书写时注意“致志”“然”的正确写法。

(2)①本题考查文言断句。

“为是其智弗若与?”意思是:难道是因为他的智力不如前一个人吗?根据文言断句知识可知句首的关联词要停顿,所以“为是”后停顿;主谓语间要断开,所以“其智”后停顿。联系句意应划为:为是/其智/弗若与?故该句说法错误。

②本题考查字词解释。

思援弓缴而射之:想要拉弓箭去把它射下来。“之”,代词,指鸿鹄。

虽与之俱学:虽然和前一个人一起学棋。“之”,代词,指专心致志的那个人。

两个“之”意思不相同,故该句说法错误。

③本题考查字音和字词解释。

为:[ wéi ]1、做。2、充当。3、变成;成。[ wèi ]表示行为的对象;替;表示原因、目的。

一心以为有鸿鹄将至:一心以为有天鹅要飞来。“为”,wéi,以为。

为是其智弗若与:难道是因为他的智力不如前一个人吗?“为”,wèi,因为。

两个“为”读音与意思都不同,故该句说法正确。

④本题考查文章主旨的理解。

弈秋教两个学习态度不同的人下围棋,其中一人学习专心致志,另一人三心二意,虽然两人一块学习,但是学习效果不同。从中我们明白了学习应专心致志,不可三心二意的道理,故该句说法正确。

(3)本题考查句子翻译。

“惟弈秋之为听”意思:只听弈秋的教导。“惟”,只。

【点睛】参考译文:

弈秋,是全国的下棋高手,让弈秋教导两个人下围棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以为有天鹅要飞来,想要拉弓箭去把它射下来。虽然和前一个人一起学棋,但棋艺不如前一个人好。难道是因为他的智力不如前一个人吗?有人说:“不是这样的。”

8.A 9.A 10.志不同道不合,便难以成友。真正的朋友,应该建立在共同的思想基础和奋斗目标上,一起追求、一起进步。

【解析】8.本题考查字词解释。

尝同席读书的尝意思是曾经、过去。

A.经历险阻艰难,备尝之矣,意思是(重耳)艰难险阻,都经历过;尝,试也,尝试,

B.王戎七岁,尝与诸小儿游,意思是王戎七岁的时候,曾经和许多孩子一起出去玩耍。尝的意思是曾经;

C.吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也,意思是我曾经一天到晚地冥思苦想,(却)比不上片刻学到的知识(收获大);尝的意思是曾经;

D.仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之,意思是仲永长到五岁时,不曾认识书写工具。忽然有一天仲永哭着索要这些东西。尝意思是曾经。

故选A。

9.本题考查理解句子意思。

宁:管宁;割:割断;席:坐具、坐垫;

句子意思为:管宁就割断席子和华歆分开坐,说:“你不是我的朋友了。”

故选A。

10.本题考查文章主旨。

结合故事内容,管宁割断席子,说华歆不是自己的朋友,我明白了应该选择志同道合的朋友,选择学习专注、有修养的朋友,谨慎交友。建立在共同思想和奋斗目标上的朋友才是真正的朋友。

【点睛】参考译文:管宁和华歆一起在园中锄草。看见地上有一片金子,管宁仍旧挥动锄头,跟看到瓦片、石头一样没有区别。华歆拾起了金片,然而看到管宁的神色后又扔了它。曾经,他们同坐在同一张席子上读书,有个穿着礼服的人坐着有围棚的车刚好从门前经过,管宁还像原来一样读书,华歆却放下书出去观看。管宁就割断席子和华歆分开坐,说:“你不是我的朋友了。”

11. 到……去 羞愧 12.B 13. 天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣 天下的事情有困难和容易吗?只要肯做,那么困难的事情也会变得容易;如果不做,那么容易的事情也会变得困难 “学习不怕根底浅,只要迈步总不迟。”我们只要肯学习,肯吃苦,找准学习方法,就算基础差也总会赶上别人

【解析】11.本题考查字词解释。

“吾欲之南海”意思是:我想去南海。之:去,往。

“富者有惭色”意思是:富和尚显出了惭愧神色。惭:惭愧,羞愧。

12.本题考查对句子的理解。

B.第一次是富和尚对穷和尚的怀疑疑问,表现了富和尚对物质条件的看重和对穷和尚轻视嘲笑的态度。第二次是富和尚对穷和尚的嘲笑和对穷和尚尖酸刻薄的讽刺,表现了富和尚自以为是的傲慢。

故选B。

13.本题考查对文章内容的理解。

古文第自然段就表明了作者的观点“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。”意思是:天下的事情有困难和容易的区别吗?只要做,那么困难的事情也容易了;如果不做,那么容易的事情也困难了。

结合自己的学习和生活经历,举一个例子来证明这个观点即可。

示例:我的数学成绩一直不好,后来为了学好这门课程,我让妈妈买了好多辅导书,而且我会提前预习新课知识,然后看看辅导书籍中的知识讲解,把课本上的基础知识弄明白,同时适当地做一些习题,遇到不会的学习问题我也会做出标记,然后及时地向老师或者同学请教。经过自己的努力学习,我的数学成绩终于考到了95分。

【点睛】参考译文:天下的事情有困难和容易的区别吗?只要做,那么困难的事情也容易了;如果不做,那么容易的事情也困难了。四川的边境上有两个和尚,其中的一个贫穷,其中的一个富有。穷和尚对富和尚说:“我想去南海,怎么样?”富和尚说:“您靠什么去呢?”穷和尚说:“我靠着一个水瓶一个饭钵就足够了。”富和尚说:“我几年来想雇船而往下游走,还没有能够去成。您靠什么去呢?”到了第二年,穷和尚从南海回来了,告诉富和尚。富和尚显出了惭愧神色。四川距离南海,不知道有几千里路,富和尚不能到达可是穷和尚到达了。一个人立志求学,难道还不如四川边境的那个穷和尚吗?

14. 热水 比喻不避艰险,奋不顾身 15. 太阳刚出来时距离人近,而正午时距离人远 远的时候东西看起来小,而近的时候看起来大 太阳刚出来时距离人远,而正午时距离人近 离得近让人感觉热,而离得远让人感觉凉 16. 视觉 触觉 知之为知之,不知为不知,是知也 17.有过,但是我会态度谦和地与他人交流,以谦和的态度对待别人,别人自然也会谦和地对待你。倘若有争执,在你的谦和态度作用下,别人的怒气往往也会自然消退,转而平心静气地与你交流。

【解析】14.本题考查字词解释。

结合译文可知,句子“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”意思是:太阳刚出来的时候有清凉的感觉,等到中午的时候像手伸进热水里一样热,这不是近的时候感觉热而远的时候感觉凉吗?汤:热水;赴汤蹈火:面对滚烫的热水、炽热的大火,也敢往里走。比喻不畏艰险,奋不顾身。

15.本题考查文段内容理解。

小孩1的观点:他认为太阳在早晨刚升起时离人更近,而在中午时则离人更远。

小孩1的理由:他观察到早晨太阳初升时,看起来很大,就像车盖一样大,而到了中午,太阳则变得像盘盂那么小。根据我们日常的经验,远处的东西看起来小,近处的东西看起来大,所以他推断早晨的太阳因为离我们近,所以看起来大;中午的太阳因为离我们远,所以看起来小。

小孩2的观点:他认为太阳在早晨刚升起时离人更远,而到了中午则离人更近。

小孩2的理由:他感受到早晨太阳初升时,天气还很凉爽,甚至有点寒意;而到了中午,太阳高照,热得就像把手伸进热水里一样。根据我们的日常经验,热的东西往往离我们近,冷的东西离我们远,所以他推断早晨的太阳因为离我们远,所以天气凉爽;中午的太阳因为离我们近,所以天气热。

16.本题考查文段内容理解。

结合文中句子,两个小孩善于观察,说话有理有据。一个小孩从视觉角度举例,他说:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”这是通过观察太阳的大小变化来推断太阳与人的距离。另一个小孩则从触觉角度举例,他说:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”这是通过感受太阳的冷热程度来推断太阳与人的距离。

孔子在面对两小儿的辩论时,并没有因为自己的知识渊博而强行给出答案,反而坦然承认自己的不足,这正如他曾经告诫弟子的:“知之为知之,不知为不知,是知也。”这句话的意思是,知道就说知道,不知道就说不知道,这才是真正的智慧。孔子在面对两小儿的辩论时,表现出谦虚、诚实的态度,这也是他作为一位伟大教育家的可贵品质。

17.本题考查开放性作答。

解答本题需结合生活经历来说明观点,再说说怎样通过摆事实、讲道理的方法说明观点的呢?如:我也有过因为不同观点而产生分歧的经历。我记得有一次,我和我的朋友在讨论哪个科目的学习更为重要。我认为数学是基础学科,对于逻辑思维的培养非常关键;而我的朋友则坚持认为语文更加重要,因为它能提升我们的阅读理解和表达能力。

为了说明我的观点,我首先摆出了事实。我告诉我的朋友,数学不仅仅是一门学科,更是我们生活中解决问题的重要工具。我举例说,日常学习中都离不开数学。然后,我讲道理。我解释说,虽然语文也很重要,但数学的基础性不容忽视。

通过摆事实、讲道理,我的朋友开始理解并接受我的观点。我们也意识到,每个科目都有其重要性,我们应该全面发展,而不是偏科。这次经历让我学会了如何更加理性地看待问题,并且通过摆事实、讲道理的方式来说服别人。

【点睛】参考译文:孔子到东方游历,见到两个小孩在争辩,便问是什么原因。 一个小孩说:“我认为太阳刚出来的时候离人近一些,而到中午的时候距离人远。”另一个小孩却认为太阳刚出来的时候离人远些,而到中午的时候距离人近。一个小孩说:“太阳刚出来的时候像车盖一样大,等到正午就小得像一个盘子,这不是远处的看着小而近处的看着大吗?”另一个小孩说:“太阳刚出来的时候有清凉的感觉,等到中午的时候像手伸进热水里一样热,这不是近的时候感觉热而远的时候感觉凉吗?”孔子不能判决(谁对谁错)。两个小孩笑着说:“谁说您的知识渊博呢?”

18. 大腿 摇 19.锦囊玉轴,常以自随 20.处士笑了,认为牧童说得对。 21. 牧童 治病 医生 22.我得到的启发是:我们做事不能想当然,应该注意观察生活,做任何事都应该尊重事实,实事求是。

【解析】18.本题考查字词解释。

两股间:两条后腿中间。股:大腿。

掉尾而斗:摇着尾巴互相争斗;掉:摇。

19.本题考查寻找关键句子。

“锦囊玉轴,常以自随。”的意思是:用锦缎作画套,又用玉装饰卷轴,并经常随身携带。这句话用具体的行动表现了杜处士对于《斗牛图》的喜爱之情。

20.本题考查句子翻译。

然之:认为牧童的话是对的。

故“处士笑而然之。”的意思是:杜处士笑了笑,认为牧童的话是对的。

21.本题考查句子仿写。

“耕当问奴,织当问婢。”的意思是:种田要问耕种的奴仆,织布要问织绢的婢女。指的是各个职业的人都有所擅长的事情,遇到不懂事情多问行家,以免出错。

仿写这种形式的句子,如:学当问师,工当问匠。

22.本题考查内容理解。

《书戴嵩画牛》通过牧童指出这幅画画错了,牛在搏斗时,尾巴不是摆动的,讽刺戴嵩这个画家画画不认真观察生活,凭空想象,也批评杜处士收藏画也不仔细思考。从杜处士“处士笑而然之”,也看出他赞同牧童的说法,从作者引用古语,进一步揭示了实践出真知的真理。启示人们要认真、仔细地观察事物,不能凭空想像,不能迷信权威,要从客观事实出发,要因事求人,大家都有自己的特长。

【点睛】参考译文:

蜀中有一位杜处士,喜好书画,珍藏的书画作品有数百件。其中有戴嵩画的《斗牛图》一幅,他特别喜爱,于是用锦缎作画套,又用玉装饰卷轴,并经常随身携带。有一天,他晾晒书画,一个牧童看到了这幅画,拍手大笑,说道:“这画上画的是角斗的牛!牛在互相争斗时,力量用在角上,尾巴夹在两条后腿中间,但这幅画却画成牛摇着尾巴互相争斗,错了。”杜处士笑了笑,认为牧童的话是对的。古人说:“种田要问耕种的奴仆,织布要问织绢的婢女。”这个道理是不变的。

23. 都 放 24.B 25.B

【解析】23.本题考查的是字词解释。

先大致了解文章内容,弄清楚句子的意思,根据句意和对文言文常用词的掌握来判断字词义。

(1)“咸莫能出其理”意思是手下群臣都不能说出称象的办法。咸:都。

(2)“置象大船之上”意思是把象放到大船上。置:放。

24.本题考查的是多义词。

“有若成人之智”意思是已经比得上成年人的智慧。之:的。

A.“访之群下”意思是询问他的属下这件事。之:指大象。

B.“置象大船之上”意思是把象放到大船上。之:的。

C.“称物以载之”意思是让船装载其他东西。之:其他东西。

选项B与题干中“之”字解释相同。故选B。

25.本题考查的是对文言文内容的理解。

由“时孙权曾致巨象”可知,曹冲所称的象是孙权送的。

故选B。

【点睛】参考译文:

曹冲长到五六岁的时候,他的知识和判断能力所达到的水平,已经比得上成年人的智慧。当时孙权送来了一头大象,曹操想要知道大象的重量,询问他的属下这件事,手下群臣都不能说出称象的办法。曹冲说:“把象放到大船上,在水面所达到的地方做上记号,然后将大象牵下来,再让船装载其他东西,称一下这些东西,那么比较下就能知道了。”曹操听了很高兴,马上照这个办法做了。

26. 认识 难道 遵循 异端 27.抱怨别人的人必将困窘而无法摆脱,抱怨上天的人就不会立志而进取。 28.人应该有自知之明。

【解析】译文:有自知之明的人不抱怨别人,懂得命运的人不埋怨天。抱怨别人的人自己就会困窘而无法摆脱,抱怨上天的人就会无法立志进取。错误在自己身上,却反而去责怪别人,难道不是拘泥守旧,不合时宜了吗?所以君子会遵循这正常的事,而小人则遵循异端。

26.本题考查字词解释。

“自知之明”的解释为:指正确认识自己的能力。“知”的解释为:认识。

“岂不迁乎哉?”的解释为:难道不是拘泥守旧,不合时宜了吗?“岂”的解释为:难道。

“故君子道其常”的解释为:所以君子会遵循这正常的事。“道”的解释为:遵循。

“而小人道其怪”的解释为:而小人则遵循异端。“怪”的解释为:异端。

27.本题考查句子翻译。

“怨人者穷,怨天者无志。”的解释为:抱怨别人的人自己就会困窘而无法摆脱,抱怨上天的人就会无法立志进取。

28.本题考查文言文所表达的观点。

荀子在本文中写到“自知之明”的人为君子,犯了错误不会抱怨别人,不会埋怨上天,所以君子从来是淡定自若而不惊恐;而爱“抱怨”的人为小人,犯了错,不能意识到自己的错误,反而责怪别人,抱怨老天,所以小人是常常惊咋而不镇定。荀子的主要观点是人要有自知之明。

29.C 30.小鸟长出毛来了,翠鸟更加喜欢自己的孩子,又把窝移得更低一些,然而人们却把它们都捉走了。 31.做事情的时候,不要只注意一个方面,一定还要考虑另一个方面,要全面权衡事情的利弊而审慎行事;不要过分的溺爱孩子,不然会害了他。

【分析】译文:翠鸟先在高处做巢,以避开祸患。等到有了孩子后,非常疼爱它们,怕他们从巢里摔下去,就在稍低处做巢。等到孩子有了羽毛,更加疼爱它们了,就又在更低处做巢,这样就被人抓住了。

29.本题考查了朗读停顿,可结合句意来划分。根据句意翠鸟先在高处做巢,以避开祸患。可知停顿应该是翠鸟/先/高作巢/以避患。

30.本题考查翻译语句。解答时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达句顺。“子长羽毛,复益爱之,又更下巢,而人遂得而取之矣。”翻译为:等到孩子有了羽毛,更加疼爱它们了,就又在更低处做巢.这样就被人抓住了。

31.本题考查了对文章内容的理解能力。解答时要带着问题阅读文章,整体感知文章内容,再用简洁的语言概括出来即可。示例:做事情的时候,不要只注意一个方面,一定还要考虑另一个方面,要全面权衡事情的利弊而审慎行事;不要过分的溺爱孩子,不然会害了他。

32. 靠近 擅长(懂得) 跑失(跑走) 33.乡亲们都来安慰他,老人说:“为什么这就不能是一件好事呢?” 34.B 35.(1)福祸相依。祸福在一定条件下可以互相转化,任何事物都有两面性。(2)无论遇到福还是祸,要调整自己的心态,以积极乐观的心去看待问题。

【解析】32.此题考查的是关键词的解释,要根据上下文理解词的意思。

33.此题在翻译的时候要抓住特殊句型,这是一句反问句。

34.“虽与之俱学”中加点的“之”是代词,代他。选项中B中的“之”是代词,代其父;其他三个选项表示“的”。

35.这道题考查学生对于整篇文言文的理解,在解答时既要写出道理,也要联系自己的生活实际来谈。

36. 挖 过错 37.B 38.春季出征,冬季返回,迷失了道路。 39. 迷惑失道 行山中无水 40.管仲隰朋就是利用了老马识途的本能和蚂蚁的习性解决了困难,这也反映了学习不能死记硬背的死读书,要以书本为师,同时还要学会以大自然为师,学会随时观察和思考。我们要善于向富有经验的人学习,刨根问底。越是聪明的人,越懂得问问题。

【详解】古文翻译:

管仲和大夫隰朋随齐桓公一同前往攻打孤竹,齐军是春天出征的,到凯旋时已是冬天,最后迷了路。管仲说:“老马的智慧是可以利用的。”于是放开老马,人跟随着它们,终于找到了回去的路。走到山里没有水,隰朋说:“蚂蚁冬天住在山的南面,夏天住在山的北面。 (如果 )蚁穴有一寸高的话,地下八尺深的地方就会有水。”于是挖掘山地,终于得到了水。

凭借管仲的精明通达和隰朋的聪明才智,碰到他们所不知道的事,不惜向老马和蚂蚁学习;现在的人不知道用自己愚蠢的心去学习圣人的智慧,不也是过错吗?

1.乃掘地:动词,挖。不亦过乎:名词,过错。(1分,一题0.5分)

2.A中的“之”是代词,指的是前一个专心致志学习的人。B中的“之”是助词,的。C中的“之”是代词,指的是“这”。D中的“之”是代词,指的是老马。

3.春季出征,冬季返回,迷失了道路。

4.本题考查文言文内容理解与运用,先理解文本含义,才能选出恰当的词句进行填空,管仲,隰朋因“迷惑失道”向老马请教,因“行山中无水”向蚂蚁请教。(1分,每空0.5分)

5.管仲与隰朋已是能人,但是也会遇到不懂之处,可见书本知识并不能够解决所有将要遇到的难题,我们学习不能死记硬背的死读书,要以书本为师,同时还要学会以大自然为师,学会随时观察和思考。同时,虽然两人都有很强的学识,但是在遇到问题时,依旧能够大胆发问,向他人请教,因此我们要善于向富有经验的人学习,刨根问底。越是聪明的人,越懂得问问题。(2分,答到“要向自然学习,不拘泥于书本知识”给1分,答到“要向他人、富有经验的人学习”再给1分。)

41. 有的 缺点 42.C 43.传授知识的人,就在于发扬他们的长处,并且补救他们的过失。

【详解】1.主要考查对词语理解。

2.主要考查对代词“之”的理解

A.代词,代它

B.代词,代他

C.无意义

D.代词,代知识

3.主要考查学生对字词的理解,连贯地写出来。

44. 多 我 45. 莲之出淤泥而不染 濯清涟而不妖 46. 莲 花之君子者也

【详解】1.本题考查学生古文字义的理解。

2.这题考查学生对古文内容的理解与感悟。

3.这题考查学生对古文的理解与感悟,从原文中可以找到相应的内容。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页