第19课 北朝政治和北方民族大交融 教学设计(表格式)2024-2025学年统编版七年级历史上册

文档属性

| 名称 | 第19课 北朝政治和北方民族大交融 教学设计(表格式)2024-2025学年统编版七年级历史上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 590.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-17 14:41:20 | ||

图片预览

文档简介

北朝政治和北方民族大交融教学设计

课程基本信息

学科 历史 年级 七年级 学期 秋季

课题 共铸中华民族共同体意识——北朝政治和北方民族大交融

教科书 书 名:统编版中国历史七年级上册 出版社:人民教育出版社 出版日期:2024年8月

教学目标

唯物史观:从中华民族历史演变的视角来看,不同民族间的交流与融合是不可避免的,也是推动中华民族不断向前发展的必然趋势。 时空观念:运用地图工具,让学生直观理解北魏孝文帝迁都的动因,从而增强其时空感知能力,培养时空观念。 史料实证:通过阅读史料,理解北魏孝文帝的主要改革措施及影响,培养学生从史料中提取历史信息的能力。 历史解释:正确理解北方地区民族交融对中华民族共同体意识发展的巨大作用,培养学生对历史事件作出正确解释的能力。 家国情怀:认识到凡是符合历史发展趋势和人民愿望的改革必然能起到推动社会经济发展的作用,认识到中华民族的历史是由各民族共同缔造的,初步树立维护民族团结的民族观。

教学重难点

教学重点:掌握淝水之战和北魏孝文帝改革基本概况 教学难点:正确认识北方地区的民族交融表现及其影响。

教学过程

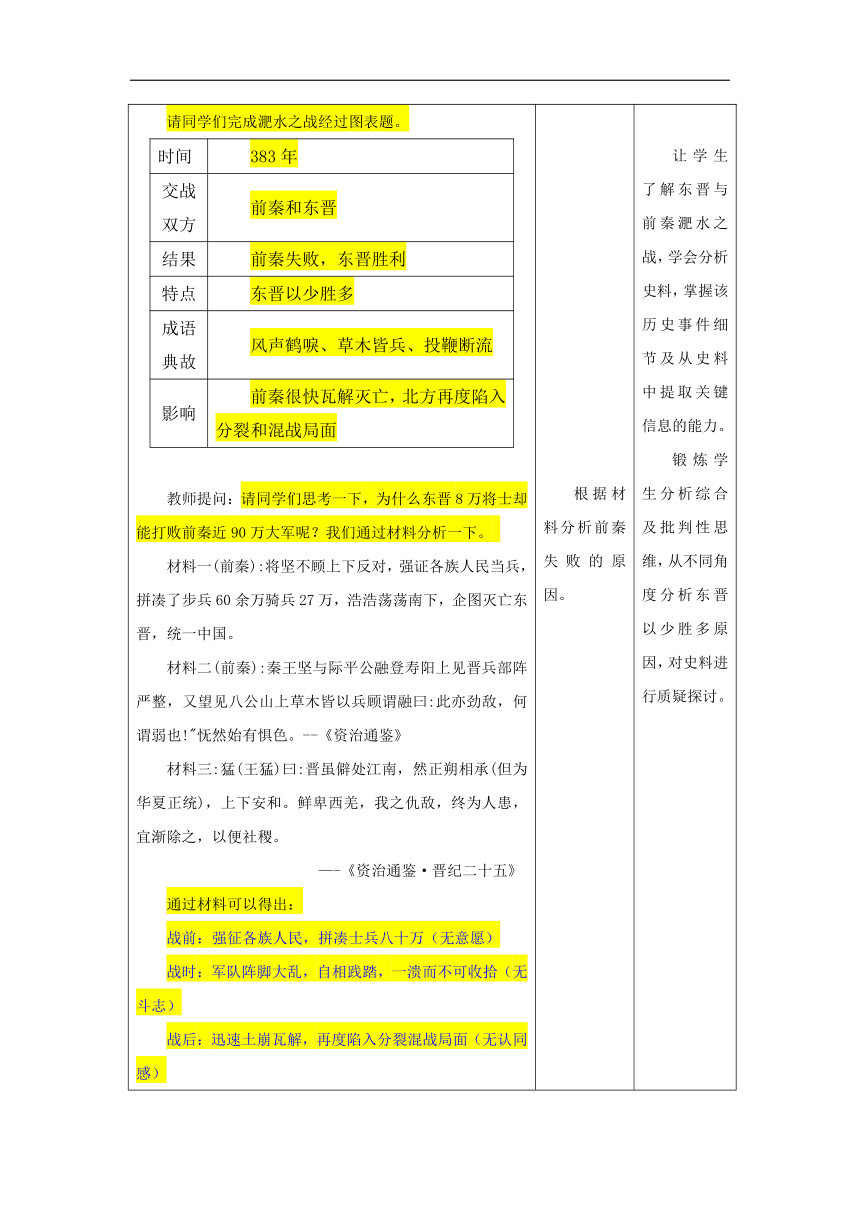

一、新课导入 教师活动: 教师:同学们欢迎来到历史课堂,泱泱华夏,山川共月,四海皆为一家,我国自古以来便是多民族国家,五十六个民族亲如手足,那同学们对我国的少数民族了解吗?我们通过视频看一看。 (https://www./video/BV13X4y1P7z7/ spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=86eeb0a7b6b2a75a94951f125fa70fef ) 教师:古诗有云:“疆理虽重海,车书本一家。” 新中国成立后,在党的领导下,各族人民齐心协力攻克重重难关,取得累累成就。民族之间的交往、交流与交融,自古便是我国历史的重要主题之一。今日,就让我们以 “北朝政治与北方民族大交融” 为线索,体悟我国民族交融的史实,铸牢中华民族共同体意识,为民族交融团结贡献力量。 二、新课讲授 淝水之战——谱写民族交融新乐章 教师讲解:从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南地区的成汉,总称为“十六国”。其中氐人符氏建立的前秦逐渐强盛,一度统一了北方。 教师提问:请同学们思考一下,前秦为什么能统一北方流域呢? 苻坚重用汉人王猛,军国大小事务全都依靠他处理。王猛外修兵革,内崇儒学,劝课农桑,教化百姓。使前秦很快兵强国富。 教师讲解:383年,前秦君主苻坚出动约90万大军,发动了旨在统一全国的战争。苻坚看着大军自信地说道“我的将士的马鞭投入江中,能够阻断江水的流动”,这便是投鞭断流。 但是前秦军队前后千里,战线过长,力量分散,到达淝水前线时只有30万人。 东晋派兵8万迎战。前秦初战失利后,苻坚登上寿阳城楼,远望北面八公山上的草木,误以为都是晋兵,开始有所畏惧。这就是成语“风声鹤唳,草木皆兵”的有由来。秦、晋两军隔淝水对峙,晋军要求秦军后退,以摆开战场决战。秦军想乘晋军渡河时将其消灭,便答应后退,不料一后退便阵脚大乱。晋军乘机进攻,打败秦军。 (地图出自统编版 初中历史七年级上册 人民教育出版社2024版 108页) 淝水之战后,前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面。 请同学们完成淝水之战经过图表题。 时间383年交战双方前秦和东晋结果前秦失败,东晋胜利特点东晋以少胜多成语典故风声鹤唳、草木皆兵、投鞭断流影响前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面

教师提问:请同学们思考一下,为什么东晋8万将士却能打败前秦近90万大军呢?我们通过材料分析一下。 材料一(前秦):将坚不顾上下反对,强证各族人民当兵,拼凑了步兵60余万骑兵27万,浩浩荡荡南下,企图灭亡东晋,统一中国。 材料二(前秦):秦王坚与际平公融登寿阳上见晋兵部阵严整,又望见八公山上草木皆以兵顾谓融曰:此亦劲敌,何谓弱也!"怃然始有惧色。--《资治通鉴》 材料三:猛(王猛)曰:晋虽僻处江南,然正朔相承(但为华夏正统),上下安和。鲜卑西羌,我之仇敌,终为人患,宜渐除之,以便社稷。 —-《资治通鉴·晋纪二十五》 通过材料可以得出: 战前:强征各族人民,拼凑士兵八十万(无意愿) 战时:军队阵脚大乱,自相践踏,一溃而不可收拾(无斗志) 战后:迅速土崩瓦解,再度陷入分裂混战局面(无认同感) 教师讲解:根据以上,我们可以得出淝水之战前秦失败的根本原因是民族交融不充分,民族矛盾尖锐, 而反观东晋将士团结一致,采取正确的战略战术。 过渡:淝水之战是中国古代又一次以少胜多的著名战役。淝水之战以后,前秦很快土崩瓦解,北方再度分裂。然而,这种政治格局的变动并未阻碍民族交融的步伐,反而为各民族之间的进一步交融创造了条件。在战乱后的重建过程中,各民族携手合作,共同面对挑战,形成了更加紧密的联系和更加深厚的情感纽带。 北魏孝文帝改革——开创民族交融新局面 教师讲解:淝水之战后,中国北方的格局发生了重大变化,由短暂统一到再度分裂。在这一时期,多个民族政权并立,其中鲜卑族建立的北魏逐渐崛起,成为北方最强大的力量。 439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面,当时,北方各族人民长期杂居。内迁各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别。拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。为了更好的治理北方地区,孝文帝进行了一系列改革。 【人物简介】 那北魏孝文帝又是谁呢? 467年,拓跋宏生于北魏平城(今大同市),为献文帝拓跋弘长子。拓跋宏降生前,冯太后临朝,拓跋宏出生后,冯太后归政并抚养他。469年,三岁拓跋宏被立为皇太子。471年,拓跋宏即位,改年号为延兴。因北魏子贵母死制度,生母被赐死,由冯太后抚养。北魏孝文帝即位时才5岁,由祖母冯太后临朝听政。冯太后进行改革,建立了一系列制度,推动了鲜卑人汉化,促进了民族交融。孝文帝受她的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。 教师讲解:孝文帝的改革主要包含两方面措施: 迁都洛阳 https://www./video/BV1bG4y1V7XY/ spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=86eeb0a7b6b2a75a94951f125fa70fef 展示材料: 材料一:想平城,驱马入云中阴山常呼雪,荒松无要风。--王册《悲平城诗》 材料二:国家兴自北土,延居爷城,虽富有四海,文就未一。此间用武之地、非可文给、移风易俗、信吾为难。 --跳收《魏书》 师:孝文帝为了加强对北方的控制,将都城迁到洛阳。 教师讲解:迁都之路挑战重重,却未曾动摇孝文帝矢志不渝的决心。他凭借非凡的智慧与过人的勇气,逐一攻克艰难险阻。他深刻认识到,迁都之举,非仅空间位置的迁移,实为国家兴衰命运的关键转折。 (2)汉化措施 说汉话 穿汉服 改汉姓 与汉族联姻 教师讲解:孝文帝在迁都洛阳之后,实施了一系列具有深远影响的汉化措施改革,他规定官员在朝廷上必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚等。这些措施,改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。通过这些改革,北魏的社会经济得到了显著的发展,社会整体呈现出繁荣景象。孝文帝的改革为后来北方统一南方奠定了坚实的基础,同时也为隋唐盛世的出现提供了重要的前提条件。 请同学根据课本,总结孝文帝改革的相关内容,完成表格 目的学习汉族先进文化,巩固北魏统治。措施494年,迁都洛阳;以汉语代替鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚等。

教师提问:一系列的措施,给北魏带来了积极的影响,请同学们根据材料分析一下孝文帝改革的影响。 材料一:(北魏)南迁,革夷从夏(小孝文帝改革)于是中朝江左,南北气淆,华壤边民,虏汉相杂。 ——唐代史学家刘知几 材料二:自西晋以后,经过两百年的战乱,洛阳已是一片瓦砾。孝文帝迁都后……经过北魏不仅成为全国的政治中心,...而且还成为当时最大的商业中心。 ——《洛阳伽蓝记》 北魏孝文帝改革改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融,同时也增强了北魏实力。 过渡:这一时期的民族关系,时而呈现出矛盾激化的态势,甚至演变为战争冲突,但在整体发展趋势上,民族间的隔阂正逐步消融,民族关系亦日益趋向于和谐与和缓。无论是分裂时期的冲突还是改革时期的共识,都显现出中华民族的历史是由各民族共同铸就的,都显现出中华民族的形成是在漫长岁月的民族融合中最终构建出多元一体、命运与共的格局,在这一进程中,各族人民对中华民族多元一体的归属感也在持续增强。 北朝政权更替——谱写民族交融新史诗 教师讲解:但北魏的统治并没有长久下去,北魏在中原建立政权后,在北方设立了六个军镇,以抵御北方柔然的南下。北魏后期,来自北方的威胁大大减轻,军镇的作用减小,地位降低。六镇军人对此十分不满,导致兵变,战火蔓延到今河北、山东、陕西、甘肃地区。在六镇兵变的打击下,北魏分裂为东魏和西魏两部分。 (图片出自统编版 七年级历史上册 中国历史 110页) 东魏后被齐取代,史称北齐。西魏后被周取代,史称北周。北周在人力、物力等方面不及北齐。为了强国需要,北周统治者在政治、军事、经济、文化等方面采取了一系列措施,还竭力促成鲜卑人与汉人的交融,因此国力渐渐强大。577年,北周灭掉北齐,北方重归统一,为隋朝统一全国打下基础。 过渡:北方政权更迭对民族交融的推动作用显著且深远。在纷繁复杂、动荡不安的历史时期中,每一次政权的更迭都犹如一场深刻的民族交响曲,奏响了不同民族间接触、碰撞与交融的华彩乐章。这种交融不仅仅局限于文化和习俗层面上的相互影响与渗透,更在血缘上实现了深度的交融,促进了民族的重新组合与交融,为后世的多元文化发展奠定了坚实的基础。 北方民族交融——书写民族交融新辉煌 教师讲解: 北方民族交融的表现是多方面的。 经济上:魏晋以来,内迁各族人民与当地汉人错居杂处,过着定居的生活。他们向汉族人民学习农业技艺,生产方式逐渐由原来的畜牧业转变为农业。汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等。 (图片出自统编版 七年级历史上册 中国历史 110页) 政治上:十六国北朝政权的统治者,大多采取与汉族士人合作的政策,沿袭中原地区原有的统治方式。 文化上:各族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁。西晋时期,内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言。北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱。 民族心理上:随着经济、文化的交流与融汇,各族相互认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。 教师提问:每一个历史事件都是时间洪流中的一滴水,它不仅记录着过去的点滴,更对整个历史进程产生了深远的影响。那么北方民族交融又产生了怎么样的影响呢? 材料:北朝的强盛来自……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势 ,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。 ——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》 教师讲解:由此可见,北方地区的民族交往交流交融,为中华民族发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。 展示材料: 中华民族作为一个自在的民族实体是在几千年的历史过程中形成的。中华民族多元一体格局的形成:主流是由许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元一体。 ——费孝通《中华民族的多元一体格局》 教师讲解:中国的历史,正是一部各民族不断交融与发展的壮丽史诗。在漫长的岁月中,各民族相互依存、交流、交融,共同书写了中华民族的辉煌篇章。从远古时代的部落联盟,到秦汉统一多民族国家的形成,再到三国两晋南北朝的更迭,每一个历史事件都深刻体现了民族交融的进程。在这个过程中,汉族与各个少数民族通过多种方式,不断增进了解和友谊,共同推动了中华文明的繁荣与进步。因此,我们要铸牢中华民族共同体意识,为中华民族大家庭的团结奋进贡献自己的力量。 学生活动 欣赏视频,感悟我国多民族文化底蕴。 阅读课本,思考前秦统一北方的原因。 根据材料分析前秦失败的原因。 根据材料分析孝文帝改革的影响。 根据材料分析北方民族交融的影响。 设计意图 视频导入,引发学生兴趣。 引导学生深入了解十六国时期的历史。通过对前秦统一北方这一具体事件的分析,让学生掌握前秦所处的时代背景、政治格局、民族关系等方面的知识,丰富学生对中国古代历史中这一特定时期的认识。 让学生了解东晋与前秦淝水之战,学会分析史料,掌握该历史事件细节及从史料中提取关键信息的能力。 锻炼学生分析综合及批判性思维,从不同角度分析东晋以少胜多原因,对史料进行质疑探讨。 引导学生了解孝文帝改革的影响,培养分析史料能力,掌握改革在民族融合、经济发展等方面的成果。 锻炼归纳总结和比较分析能力,整理概括复杂历史信息,体会改革带来的变化。 知识上,引导学生认识北方民族交融影响,培养史料分析能力。 思维上,锻炼综合分析与历史推理能力。 情感上,增强民族融合认同感,培养历史宏观视野。

三、课堂总结 四、当堂检测 1.西晋永嘉年间,“洛阳饥困,人相食,百官流亡十之八九”,至北魏时,洛阳城街巷整齐,人口众多,“天下难得之货,咸悉在焉”。洛阳城出现以上变化的直接原因是(B) A.中原战乱致大量人口南迁 B.北魏统一北方并恢复经济 C.大运河保障洛阳物资供应 D.晋商和徽商推动商品流通 2.魏主下诏:“今欲断诸北语,一从正音。……三十已下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜。”《资治通鉴》这段记载,反映的是( D ) A.汉文帝以德化民 B.汉武帝独尊儒术 C.光武帝释放奴婢 D.孝文帝改用汉语 3. 魏晋南北朝内迁的北方少数民族一般被泛称为“五胡”。吕思勉《中国通史》讲到“一到隋唐时代,而所谓五胡,便已泯然无迹”,意在说明魏晋南北朝时期( A ) A.民族交融加强 B.商业贸易繁荣 C.政治清明稳定 D.中外交流频繁 4.(跨音乐)“清乐”是源自汉代乐府的一种清雅音乐,魏晋以来甘肃河西走廊一带的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝时的清乐经过改编后由“胡人”演唱,被后人称之为“华夏正声”。清乐的发展说明了魏晋以来( C ) A.北方各族文化成为中华文化主流 B.政权分立阻碍文化发展 C.民族交融丰富了中华民族的文化 D.中原传统文化逐渐消亡 5.跪坐习俗是儒家礼教文化的重要组成部分,垂脚高坐被视5.为傲慢行为。魏晋南北朝时,随着“胡床、胡坐”的传播,汉人的跪坐礼俗逐渐变为垂脚高坐。这一转变体现(A) A.民族交融的加强C.政权分立的加剧 B.儒学正统地位的丧失D.少数民族汉化的开始 6.(2021·广西北部湾·1)他力主迁都洛阳,并推行一系列汉化措施,使得北方礼乐行政、民情俗尚与汉族封建社会无异,致使江南人士有“衣冠士族并在中原”之叹。他是(A) A北魏孝文帝 B.唐太宗 C.宋太祖 D.明太祖 五、教学反思 本节课采用《淝水之战示意图》分析淝水之战的概况,让学生比较直观地了解淝水之战的形势。对于北魏孝文帝的改革措施及北朝政权更替,采用大量史料帮助学生理解。具体到民族交融的表现时,则以学生自学为主,轻易突破难点,引导学生形成正确的民族观,从而顺利完成教学目标。 配套学习资源推荐 1、《魏晋南北朝史》现代 王仲牟 2、《资治通鉴》北宋 司马光 3、《李唐氏族推测之后记》现代 陈寅恪 4、统编版七年级上册《中国历史》教材

课程基本信息

学科 历史 年级 七年级 学期 秋季

课题 共铸中华民族共同体意识——北朝政治和北方民族大交融

教科书 书 名:统编版中国历史七年级上册 出版社:人民教育出版社 出版日期:2024年8月

教学目标

唯物史观:从中华民族历史演变的视角来看,不同民族间的交流与融合是不可避免的,也是推动中华民族不断向前发展的必然趋势。 时空观念:运用地图工具,让学生直观理解北魏孝文帝迁都的动因,从而增强其时空感知能力,培养时空观念。 史料实证:通过阅读史料,理解北魏孝文帝的主要改革措施及影响,培养学生从史料中提取历史信息的能力。 历史解释:正确理解北方地区民族交融对中华民族共同体意识发展的巨大作用,培养学生对历史事件作出正确解释的能力。 家国情怀:认识到凡是符合历史发展趋势和人民愿望的改革必然能起到推动社会经济发展的作用,认识到中华民族的历史是由各民族共同缔造的,初步树立维护民族团结的民族观。

教学重难点

教学重点:掌握淝水之战和北魏孝文帝改革基本概况 教学难点:正确认识北方地区的民族交融表现及其影响。

教学过程

一、新课导入 教师活动: 教师:同学们欢迎来到历史课堂,泱泱华夏,山川共月,四海皆为一家,我国自古以来便是多民族国家,五十六个民族亲如手足,那同学们对我国的少数民族了解吗?我们通过视频看一看。 (https://www./video/BV13X4y1P7z7/ spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=86eeb0a7b6b2a75a94951f125fa70fef ) 教师:古诗有云:“疆理虽重海,车书本一家。” 新中国成立后,在党的领导下,各族人民齐心协力攻克重重难关,取得累累成就。民族之间的交往、交流与交融,自古便是我国历史的重要主题之一。今日,就让我们以 “北朝政治与北方民族大交融” 为线索,体悟我国民族交融的史实,铸牢中华民族共同体意识,为民族交融团结贡献力量。 二、新课讲授 淝水之战——谱写民族交融新乐章 教师讲解:从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南地区的成汉,总称为“十六国”。其中氐人符氏建立的前秦逐渐强盛,一度统一了北方。 教师提问:请同学们思考一下,前秦为什么能统一北方流域呢? 苻坚重用汉人王猛,军国大小事务全都依靠他处理。王猛外修兵革,内崇儒学,劝课农桑,教化百姓。使前秦很快兵强国富。 教师讲解:383年,前秦君主苻坚出动约90万大军,发动了旨在统一全国的战争。苻坚看着大军自信地说道“我的将士的马鞭投入江中,能够阻断江水的流动”,这便是投鞭断流。 但是前秦军队前后千里,战线过长,力量分散,到达淝水前线时只有30万人。 东晋派兵8万迎战。前秦初战失利后,苻坚登上寿阳城楼,远望北面八公山上的草木,误以为都是晋兵,开始有所畏惧。这就是成语“风声鹤唳,草木皆兵”的有由来。秦、晋两军隔淝水对峙,晋军要求秦军后退,以摆开战场决战。秦军想乘晋军渡河时将其消灭,便答应后退,不料一后退便阵脚大乱。晋军乘机进攻,打败秦军。 (地图出自统编版 初中历史七年级上册 人民教育出版社2024版 108页) 淝水之战后,前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面。 请同学们完成淝水之战经过图表题。 时间383年交战双方前秦和东晋结果前秦失败,东晋胜利特点东晋以少胜多成语典故风声鹤唳、草木皆兵、投鞭断流影响前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面

教师提问:请同学们思考一下,为什么东晋8万将士却能打败前秦近90万大军呢?我们通过材料分析一下。 材料一(前秦):将坚不顾上下反对,强证各族人民当兵,拼凑了步兵60余万骑兵27万,浩浩荡荡南下,企图灭亡东晋,统一中国。 材料二(前秦):秦王坚与际平公融登寿阳上见晋兵部阵严整,又望见八公山上草木皆以兵顾谓融曰:此亦劲敌,何谓弱也!"怃然始有惧色。--《资治通鉴》 材料三:猛(王猛)曰:晋虽僻处江南,然正朔相承(但为华夏正统),上下安和。鲜卑西羌,我之仇敌,终为人患,宜渐除之,以便社稷。 —-《资治通鉴·晋纪二十五》 通过材料可以得出: 战前:强征各族人民,拼凑士兵八十万(无意愿) 战时:军队阵脚大乱,自相践踏,一溃而不可收拾(无斗志) 战后:迅速土崩瓦解,再度陷入分裂混战局面(无认同感) 教师讲解:根据以上,我们可以得出淝水之战前秦失败的根本原因是民族交融不充分,民族矛盾尖锐, 而反观东晋将士团结一致,采取正确的战略战术。 过渡:淝水之战是中国古代又一次以少胜多的著名战役。淝水之战以后,前秦很快土崩瓦解,北方再度分裂。然而,这种政治格局的变动并未阻碍民族交融的步伐,反而为各民族之间的进一步交融创造了条件。在战乱后的重建过程中,各民族携手合作,共同面对挑战,形成了更加紧密的联系和更加深厚的情感纽带。 北魏孝文帝改革——开创民族交融新局面 教师讲解:淝水之战后,中国北方的格局发生了重大变化,由短暂统一到再度分裂。在这一时期,多个民族政权并立,其中鲜卑族建立的北魏逐渐崛起,成为北方最强大的力量。 439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面,当时,北方各族人民长期杂居。内迁各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别。拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。为了更好的治理北方地区,孝文帝进行了一系列改革。 【人物简介】 那北魏孝文帝又是谁呢? 467年,拓跋宏生于北魏平城(今大同市),为献文帝拓跋弘长子。拓跋宏降生前,冯太后临朝,拓跋宏出生后,冯太后归政并抚养他。469年,三岁拓跋宏被立为皇太子。471年,拓跋宏即位,改年号为延兴。因北魏子贵母死制度,生母被赐死,由冯太后抚养。北魏孝文帝即位时才5岁,由祖母冯太后临朝听政。冯太后进行改革,建立了一系列制度,推动了鲜卑人汉化,促进了民族交融。孝文帝受她的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。 教师讲解:孝文帝的改革主要包含两方面措施: 迁都洛阳 https://www./video/BV1bG4y1V7XY/ spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=86eeb0a7b6b2a75a94951f125fa70fef 展示材料: 材料一:想平城,驱马入云中阴山常呼雪,荒松无要风。--王册《悲平城诗》 材料二:国家兴自北土,延居爷城,虽富有四海,文就未一。此间用武之地、非可文给、移风易俗、信吾为难。 --跳收《魏书》 师:孝文帝为了加强对北方的控制,将都城迁到洛阳。 教师讲解:迁都之路挑战重重,却未曾动摇孝文帝矢志不渝的决心。他凭借非凡的智慧与过人的勇气,逐一攻克艰难险阻。他深刻认识到,迁都之举,非仅空间位置的迁移,实为国家兴衰命运的关键转折。 (2)汉化措施 说汉话 穿汉服 改汉姓 与汉族联姻 教师讲解:孝文帝在迁都洛阳之后,实施了一系列具有深远影响的汉化措施改革,他规定官员在朝廷上必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚等。这些措施,改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。通过这些改革,北魏的社会经济得到了显著的发展,社会整体呈现出繁荣景象。孝文帝的改革为后来北方统一南方奠定了坚实的基础,同时也为隋唐盛世的出现提供了重要的前提条件。 请同学根据课本,总结孝文帝改革的相关内容,完成表格 目的学习汉族先进文化,巩固北魏统治。措施494年,迁都洛阳;以汉语代替鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚等。

教师提问:一系列的措施,给北魏带来了积极的影响,请同学们根据材料分析一下孝文帝改革的影响。 材料一:(北魏)南迁,革夷从夏(小孝文帝改革)于是中朝江左,南北气淆,华壤边民,虏汉相杂。 ——唐代史学家刘知几 材料二:自西晋以后,经过两百年的战乱,洛阳已是一片瓦砾。孝文帝迁都后……经过北魏不仅成为全国的政治中心,...而且还成为当时最大的商业中心。 ——《洛阳伽蓝记》 北魏孝文帝改革改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融,同时也增强了北魏实力。 过渡:这一时期的民族关系,时而呈现出矛盾激化的态势,甚至演变为战争冲突,但在整体发展趋势上,民族间的隔阂正逐步消融,民族关系亦日益趋向于和谐与和缓。无论是分裂时期的冲突还是改革时期的共识,都显现出中华民族的历史是由各民族共同铸就的,都显现出中华民族的形成是在漫长岁月的民族融合中最终构建出多元一体、命运与共的格局,在这一进程中,各族人民对中华民族多元一体的归属感也在持续增强。 北朝政权更替——谱写民族交融新史诗 教师讲解:但北魏的统治并没有长久下去,北魏在中原建立政权后,在北方设立了六个军镇,以抵御北方柔然的南下。北魏后期,来自北方的威胁大大减轻,军镇的作用减小,地位降低。六镇军人对此十分不满,导致兵变,战火蔓延到今河北、山东、陕西、甘肃地区。在六镇兵变的打击下,北魏分裂为东魏和西魏两部分。 (图片出自统编版 七年级历史上册 中国历史 110页) 东魏后被齐取代,史称北齐。西魏后被周取代,史称北周。北周在人力、物力等方面不及北齐。为了强国需要,北周统治者在政治、军事、经济、文化等方面采取了一系列措施,还竭力促成鲜卑人与汉人的交融,因此国力渐渐强大。577年,北周灭掉北齐,北方重归统一,为隋朝统一全国打下基础。 过渡:北方政权更迭对民族交融的推动作用显著且深远。在纷繁复杂、动荡不安的历史时期中,每一次政权的更迭都犹如一场深刻的民族交响曲,奏响了不同民族间接触、碰撞与交融的华彩乐章。这种交融不仅仅局限于文化和习俗层面上的相互影响与渗透,更在血缘上实现了深度的交融,促进了民族的重新组合与交融,为后世的多元文化发展奠定了坚实的基础。 北方民族交融——书写民族交融新辉煌 教师讲解: 北方民族交融的表现是多方面的。 经济上:魏晋以来,内迁各族人民与当地汉人错居杂处,过着定居的生活。他们向汉族人民学习农业技艺,生产方式逐渐由原来的畜牧业转变为农业。汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等。 (图片出自统编版 七年级历史上册 中国历史 110页) 政治上:十六国北朝政权的统治者,大多采取与汉族士人合作的政策,沿袭中原地区原有的统治方式。 文化上:各族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁。西晋时期,内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言。北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱。 民族心理上:随着经济、文化的交流与融汇,各族相互认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。 教师提问:每一个历史事件都是时间洪流中的一滴水,它不仅记录着过去的点滴,更对整个历史进程产生了深远的影响。那么北方民族交融又产生了怎么样的影响呢? 材料:北朝的强盛来自……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势 ,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。 ——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》 教师讲解:由此可见,北方地区的民族交往交流交融,为中华民族发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。 展示材料: 中华民族作为一个自在的民族实体是在几千年的历史过程中形成的。中华民族多元一体格局的形成:主流是由许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元一体。 ——费孝通《中华民族的多元一体格局》 教师讲解:中国的历史,正是一部各民族不断交融与发展的壮丽史诗。在漫长的岁月中,各民族相互依存、交流、交融,共同书写了中华民族的辉煌篇章。从远古时代的部落联盟,到秦汉统一多民族国家的形成,再到三国两晋南北朝的更迭,每一个历史事件都深刻体现了民族交融的进程。在这个过程中,汉族与各个少数民族通过多种方式,不断增进了解和友谊,共同推动了中华文明的繁荣与进步。因此,我们要铸牢中华民族共同体意识,为中华民族大家庭的团结奋进贡献自己的力量。 学生活动 欣赏视频,感悟我国多民族文化底蕴。 阅读课本,思考前秦统一北方的原因。 根据材料分析前秦失败的原因。 根据材料分析孝文帝改革的影响。 根据材料分析北方民族交融的影响。 设计意图 视频导入,引发学生兴趣。 引导学生深入了解十六国时期的历史。通过对前秦统一北方这一具体事件的分析,让学生掌握前秦所处的时代背景、政治格局、民族关系等方面的知识,丰富学生对中国古代历史中这一特定时期的认识。 让学生了解东晋与前秦淝水之战,学会分析史料,掌握该历史事件细节及从史料中提取关键信息的能力。 锻炼学生分析综合及批判性思维,从不同角度分析东晋以少胜多原因,对史料进行质疑探讨。 引导学生了解孝文帝改革的影响,培养分析史料能力,掌握改革在民族融合、经济发展等方面的成果。 锻炼归纳总结和比较分析能力,整理概括复杂历史信息,体会改革带来的变化。 知识上,引导学生认识北方民族交融影响,培养史料分析能力。 思维上,锻炼综合分析与历史推理能力。 情感上,增强民族融合认同感,培养历史宏观视野。

三、课堂总结 四、当堂检测 1.西晋永嘉年间,“洛阳饥困,人相食,百官流亡十之八九”,至北魏时,洛阳城街巷整齐,人口众多,“天下难得之货,咸悉在焉”。洛阳城出现以上变化的直接原因是(B) A.中原战乱致大量人口南迁 B.北魏统一北方并恢复经济 C.大运河保障洛阳物资供应 D.晋商和徽商推动商品流通 2.魏主下诏:“今欲断诸北语,一从正音。……三十已下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜。”《资治通鉴》这段记载,反映的是( D ) A.汉文帝以德化民 B.汉武帝独尊儒术 C.光武帝释放奴婢 D.孝文帝改用汉语 3. 魏晋南北朝内迁的北方少数民族一般被泛称为“五胡”。吕思勉《中国通史》讲到“一到隋唐时代,而所谓五胡,便已泯然无迹”,意在说明魏晋南北朝时期( A ) A.民族交融加强 B.商业贸易繁荣 C.政治清明稳定 D.中外交流频繁 4.(跨音乐)“清乐”是源自汉代乐府的一种清雅音乐,魏晋以来甘肃河西走廊一带的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝时的清乐经过改编后由“胡人”演唱,被后人称之为“华夏正声”。清乐的发展说明了魏晋以来( C ) A.北方各族文化成为中华文化主流 B.政权分立阻碍文化发展 C.民族交融丰富了中华民族的文化 D.中原传统文化逐渐消亡 5.跪坐习俗是儒家礼教文化的重要组成部分,垂脚高坐被视5.为傲慢行为。魏晋南北朝时,随着“胡床、胡坐”的传播,汉人的跪坐礼俗逐渐变为垂脚高坐。这一转变体现(A) A.民族交融的加强C.政权分立的加剧 B.儒学正统地位的丧失D.少数民族汉化的开始 6.(2021·广西北部湾·1)他力主迁都洛阳,并推行一系列汉化措施,使得北方礼乐行政、民情俗尚与汉族封建社会无异,致使江南人士有“衣冠士族并在中原”之叹。他是(A) A北魏孝文帝 B.唐太宗 C.宋太祖 D.明太祖 五、教学反思 本节课采用《淝水之战示意图》分析淝水之战的概况,让学生比较直观地了解淝水之战的形势。对于北魏孝文帝的改革措施及北朝政权更替,采用大量史料帮助学生理解。具体到民族交融的表现时,则以学生自学为主,轻易突破难点,引导学生形成正确的民族观,从而顺利完成教学目标。 配套学习资源推荐 1、《魏晋南北朝史》现代 王仲牟 2、《资治通鉴》北宋 司马光 3、《李唐氏族推测之后记》现代 陈寅恪 4、统编版七年级上册《中国历史》教材

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史